スマホ向けRPG『Fate/Grand Order』の企画・開発・運営などで知られるディライトワークスは、2019年12月に新作ボードゲーム『シブヤ ストラグル』の発売を開始した。本作はボードゲームデザイナーのカナイセイジ氏(カナイ製作所)と、ボードゲームカフェJELLY JELLY CAFEオーナーの白坂翔氏による監修のもと、2019年4月にディライトワークスへ入社した6名の新卒社員が、同年5月から9月にかけての約5ヶ月間で開発した。

新卒研修の一環ではあるものの、トラブル発生はもちろん、開発中止の危機にも陥り、ゲーム開発の縮図を体験する機会になったという濃密な日々を、本作のアートディレクションを担当した新卒社員の松田冴映子氏と、そのメンターを務めた澤川幸子氏、グラフィックの研修を統括した田口博之氏にふり返ってもらった。以降では、インタビューを通して見えてきた、新卒研修において同社が重視するポイントと、学生時代から今にいたるまでの松田氏の成長を中心にお伝えする。

TEXT_尾形美幸 / Miyuki Ogata(CGWORLD)

PHOTO_弘田 充 / Mitsuru Hirota

今のところ、トラブル発生率100%でやっております

CGWORLD(以下、C):ボードゲームの企画・開発・販売を通して、新卒社員を育成するという試みは、今回で2回目だと伺っています。2018年4月入社の新卒社員は、同じくカナイ氏と白坂氏による監修のもと、『CHAINsomnia~アクマの城と子どもたち~』を開発していますね。日本を代表するボードゲームの第一人者たちに監修を依頼し、会社のプロダクトとしてしっかり宣伝・販売するという力の入れようは、ほかに類を見ないように思います。そもそも、どうしてアナログなボードゲームを開発するのかという点も含め、その意図を教えていただけますか?

田口博之氏(以下、田口):かつてのゲーム開発では、数人の開発者が、数ヶ月で終わらせるような小さなタイトルもありました。ところが最近はいろんなものが大型化し、開発期間が長くなり、3年経ってもリリースできないといったケースがざらにあります。運が悪いと、そのまま開発中止になったりもします。熟練の開発者でもゲームのリリースを経験する機会が減っており、まして新卒社員となると、リリースはもちろん、そこにいたるまでに起こる様々なトラブルや、その解決をどうやって経験すればいいのか、新卒採用をしている会社なら、どこも課題にしていると思います。

-

田口博之

ディライトワークス ディライトグラフィックワークス 副ジェネラルマネージャー。1992年に新卒でセガ・エンタープライゼス(当時)に入社。3D創世記のアーケード部門に配属され、『THE HOUSE OF DEAD』(1996)、『アヴァロンの鍵』(2003)、『三国志大戦』(2005)など、様々なタイトルの立ち上げを幅広く経験。カードイラストレーターとしての顔ももつ。2018年よりディライトワークスに所属し、ディライトグラフィックワークスの組織マネジメントとゲーム開発に従事。『シブヤ ストラグル』の開発時には、グラフィックの研修を統括した。 -

C:アサインされたプロジェクトAがポシャり、次にアサインされたプロジェクトBもポシャり、その次にアサインされたプロジェクトCもポシャり、結局1回もクレジットに名前が載らないまま30代に突入した運の悪すぎる元新卒がいる......、という残酷物語を、某ゲーム会社の開発者から聞いたことがありますね。

田口:ありえる話だと思います。多いんですよ、最近は。

C:そういう状況下だからこそ、コンパクトなボードゲーム開発を通して、ゲームのリリースを経験してもらう機会を設けたと?

田口:そうです。ただ、たとえリリースできなくても、良い経験になると思ってやっています。実際、去年も今年もトラブルが発生し、「このままだと、開発中止もありえるな」と思いながら見守っていました。今のところ、トラブル発生率100%でやっております(笑)。

C:なんか嬉しそうですね。

田口:トラブルは発生していいんです。ゲーム開発では、よくトラブルが起こります。新卒研修で最初のトラブルを経験してもらい、その痛みを記憶してもらう。これが大事です。

C:ゲーム開発を経験するからには、トラブルもセットで経験してもらうと......。田口さんは数々のトラブルを経験してそうですが、澤川さんも同様ですか?

澤川幸子氏(以下、澤川):そうですね。思い当たる節はいっぱいありますね(笑)。『シブヤ ストラグル』の開発は、ゲーム開発の縮図と化していました。

-

澤川幸子

ディライトワークス ディライトアートワークス アーティスト。ゲーム業界歴は10年以上。2017年よりディライトワークスに所属。現在は主に開発中タイトルの背景のイメージボード制作やデザイン、社内外のアーティストが手がける2D・3Dの背景監修を行う。『シブヤ ストラグル』の開発時には、松田氏のメンターを担当した。 -

田口:で、どうしてボードゲームなのかというと、当社はボードゲームに理解のある開発者が多く、社内には「DELiGHTWORKS ボードゲームカフェ」と称する社内施設もあります。開発中のプロダクトの大半はデジタルコンテンツですが、ボードゲームならではの個性的な面白さから多くの学びを得られることや、小規模なチームによる短期間での開発が可能なことから、ボードゲームを選択しました。また、デジタルの場合はギリギリまで中身を入れ替えられるので、締切に対してルーズな感覚の若手が増えているんです。その感覚を引き締める上で、アナログ媒体での入稿は良い経験になったと思います。実際、入稿後にカードの説明文が間違っていたことが発覚して、慌てて入稿し直すというドタバタがありました。そういうのが、忘れられない思い出になり、後の開発現場で活きてくるんです。

▲ディライトワークスの社内にある「DELiGHTWORKS ボードゲームカフェ」と名付けられた社内施設。壁際の飾り棚に加え、その下の収納内にも数多くのボードゲームが並んでおり、社員が自由にプレイして、ボードゲームならではの面白さを学べるようになっている

写真提供:ディライトワークス

松田冴映子氏(以下、松田):はい。忘れられない思い出です。チームの6人全員でチェックしたのですが、見落としてしまいました。開発終盤ということもあり、入稿時には全員が疲弊していて、時間もなくて、「読みました!(読めていません!)」「確認しました!(確認できていません!)」という感じでした。

-

-

松田冴映子

ディライトワークス ディライトアートワークス 新人アーティスト。美術大学で油画を専攻した後、2019年に新卒社員としてディライトワークスに入社。現在は開発中タイトルの背景レタッチ、参考資料集め、ゲームに登場する施設のレイアウト案作成などを行う。『シブヤ ストラグル』の開発時には、キービジュアルやキャラクターも含めた全体デザインのディレクションに加え、協力会社のアーティストとのやりとりも担当した。

田口:僕もボードゲームをつくったことがあるので「カードの説明文や取説(取扱説明書)は、ゲームルールが固まってないと書けないし、言葉を精査しなきゃいけないから、つくる時間をとっておくようにね」と事前に忠告はしました。でも、いざ本番となると「まだ時間がある」って甘く見て、ギリギリまで本体の開発を続けてしまったんです(苦笑)。その結果、入稿時にドタバタして、印刷会社さんにご迷惑をかけました。

C:入稿あるあるですね......。

松田:ゲームルールの詳細がなかなか決まらず、取説を書きながらルールが変わってしまい、表記揺れの精査ができず、必要な画像が決められず、ページ数が決められず、決まらないから決められない......という状況が終盤まで続いていました。そんな感じで、開発の最初から最後まで、終始オタオタしていましたね。

田口:松田はトラブルに弱いタイプで、トラブルが発生すると「ワッー」って、慌てて踊り出すんです。「何事にも焦らない。トラブルのときも優雅に」っていうのが僕の教えなんですけどね。

C:「優雅に」ですか。田口さんが時臣(※)に見えてきました(笑)。

※遠坂時臣のこと。『Fate/stay night』に登場するキャラクター。「常に優雅たれ」の家訓で知られる。

松田:教えは覚えていたんですが、常に焦っていましたね。

田口:何かにつけて松田が焦り、パニックにもなり、それを見た澤川が一緒になって焦っていましたね。

澤川:開発中にデザインが二転三転したので「これは間に合わないな」と感じていました。それでも「デザインなどの中身については出しゃばらない」と最初から決めていたので、松田から何か質問されたときには答えていましたが、明確な指示や、作業を手伝うなどの手出しはせず、あくまでアートディレクションについてのアドバイスのみに徹していました。デザインに関しては本人のセンスを尊重していましたし、作業が間に合わないのであれば、リソースを見直す必要があると考えていました。デザインの監修に加え、「実現可能なクオリティの担保」と「デザイン工数の確保」を両立させることも、アートディレクターの重要な役割です。ゲームマーケット出展という絶対にずらせない締切(※)がある中で、どうすればその役割を果たすことができるのか、折に触れてアドバイスしていました。

※2019年11月に東京ビッグサイトで開催された「ゲームマーケット2019秋」にて、『シブヤ ストラグル』の先行販売と体験会を実施することは開発当初から決まっており、そこから逆算して入稿の締切が設定されていた。

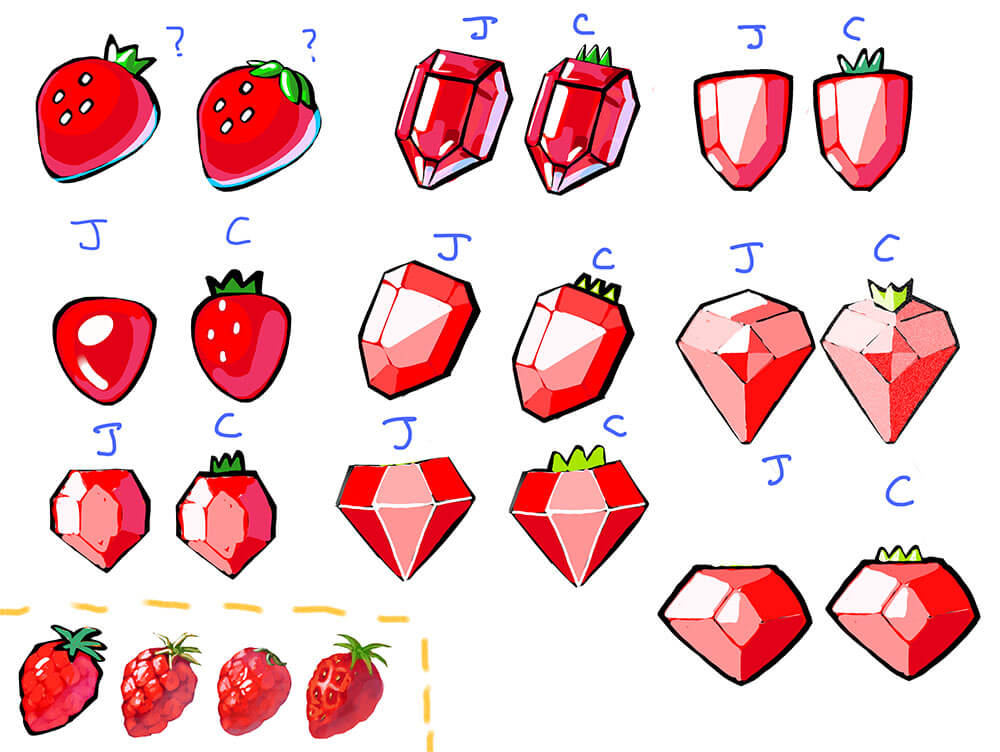

▲5月後半に松田氏が描いたデザイン案のひとつ。イチゴをモチーフにしたポップなジュエリーが描かれており、発売された『シブヤ ストラグル』の「覇権争奪ギャングバトルゲーム」というコンセプトからは、大きくかけ離れている

田口:松田には毎週の進捗や胸の内を「週報」というかたちで提出してもらっており、澤川はそれに対するアドバイスやコメントをすごく丁寧に書いていました。

澤川:失敗したら失敗したなりに学ぶことがいっぱいあるので、私も田口と同様、最悪、開発中止になってもいいと思っていました。ただ、松田が「つらい」とこぼしたときには、話を聞き、これまでの自分のトラブル経験を伝え「私も経験あるよ」「落ち込むことないよ」とフォローしていました。

© DELiGHTWORKS

次ページ:

ネットで調べることからスタートすると

似たり寄ったりの絵になる

ネットで調べることからスタートすると、似たり寄ったりの絵になる

C:トラブルの詳細も後ほどじっくり伺いたいのですが、その前に、松田さんが入社するまでの経緯を聞かせていただけますか?

松田:昔からゲームが好きで、『ファイナルファンタジーX』(2001)や『キングダム ハーツ』(2002)は特にやり込んでいて、小学校6年次には将来の夢として「ゲームをつくる人になりたい」と書きました。父と兄もゲームが好きで、2人がプレイするのを見て楽しんだりもしていましたね。

C:直良さん(※)は『ファイナルファンタジーX』のアートディレクターをなさっていますから、素敵なご縁ですね。

※直良有祐氏のこと。2016年に20年以上勤めたスクウェア・エニックスを退職し、現在は島根県の出雲市を拠点に活動。自身の会社であるIZM designworksの代表取締役と兼任で、ディライトワークスのクリエイティブオフィサーとして同社のディライトアートワークスとディライトグラフィックワークスを統括している。

松田:絵を描くこともすごく好きだったので、2浪して美術大学に入り、油画を専攻し、3年次の中頃までは作品制作に没頭していました。徐々に周囲が就職を意識しだしたのを見て「今後の人生で、何をしていこう?」と自分も考えるようになり、「やっぱりゲームが好きだから、ゲームをつくる人になろう」と思い直し、ゲーム会社をいろいろ調べたり、ポートフォリオ用の絵を描くようになったんです。

C:美大の油画の教授が評価する絵と、ゲーム会社の採用担当者が評価する絵は、全然ちがいますよね。

松田:はい。私は油画専攻でしたが、現代美術寄りの作品をつくっていたので、抽象的な絵を描いたり、インスタレーションをつくったりしていました。大学でつくった作品の場合は、近代美術や現代美術の歴史と文脈を理解し、その延長線上にある今の時代と、自分の置かれている状況を踏まえ、世間に対して何かを訴えかけるようなものが評価されました。

C:そういう作品だけだと、ゲーム会社への就職はかなり厳しいですね。

松田:そうなんです。「就職用の絵を描かねばならない」と思うようになり、3年次の10月くらいから描き始めました。なるべく毎日絵を描く時間をつくり、1日1枚、あるいは2日で1枚くらいのペースで描き溜めて、年末の夜に24時間営業のキンコーズへ行って製本しました。年末提出締切のゲーム会社が1社あり、それに間に合わせるために必死で作業したんです。少部数の制作だったので、1冊あたり9千円近くかかったんですが、誤字がいっぱいあって、表紙にまで誤字がありました(苦笑)。当社の提出締切は年明けだったので、その後につくり直したものを送付しました。

▲就職活動時のポートフォリオを見返す松田氏。ポートフォリオは1種類だが、初期に製本したものはA3サイズで、その後、誤字などを修正したA4サイズのものをつくり直したそうだ

田口:今もそうですが、うっかり体質なんですよ。

C:(そこは遠坂クオリティ......)。さすが、手が早いですね。市販のクリアファイルを使っても問題ないはずですが、意地でも製本するところに松田さんのこだわりや美意識を感じます。

澤川:製本する人はほとんどいないので「気合いがちがうな」と思いました。

田口:値札が付いたままのクリアファイルで送ってくる人もいるので、それと比べれば気合いの差は歴然ですね。会社によっては、大きな会議室に100、200という数のポートフォリオを並べて、担当者たちが片っ端から見ていくんです。現実問題、全てのポートフォリオの全ページに対し、隅々まで目を通すことは困難です。次のページをめくりたくなる作品や、見る人への気遣いができているデザインの方が引き込まれますし、「本人に会いたい」という気持ちにもなりますよね。そういう点で、松田のポートフォリオはよくできているなと思いました。

澤川:松田の絵は、独自の世界観があって、どこかで見たような切り口ではない点が、すごく良いなと思いました。「みんなが好きなものって、こうだよね」という固定観念にとらわれすぎてしまっている絵は、私にはあまり刺さらないんです。どちらかというと、自分の中に表現したい何かがあって「こういう絵を描きました」というものの方に惹かれます。

C:「どこかで見たような切り口」というのは、すごく具体的に言うと「どこかで見たような美少女やイケメン」が延々と並んでいるポートフォリオ......みたいな感じでしょうか?

田口:そういうことです。今の学生の多くは、自分が描きたい絵をネットで調べることからスタートする傾向にあります。そうすると、既存の何かを真似したような、似たり寄ったりの絵になってしまいます。

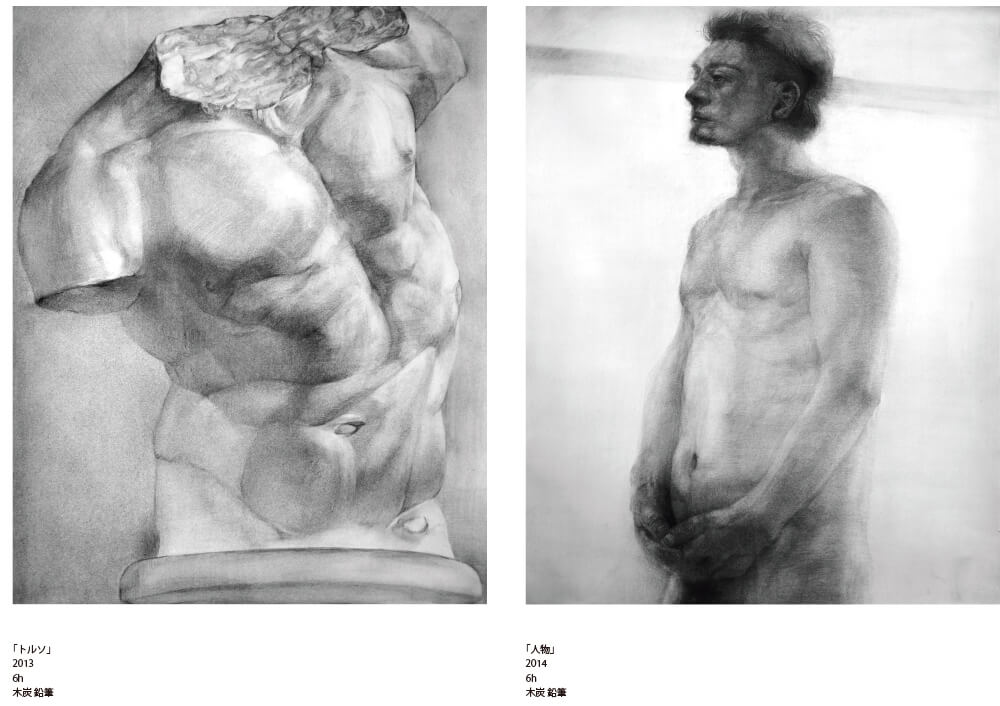

▲松田氏のポートフォリオに掲載された作品のひとつ。「光の表現が印象的で、油画専攻ならではの独自の視点をもった、良い絵だなと思いました」(澤川氏)

▲松田氏のポートフォリオに掲載されたデッサン。高校時代と浪人時代を通算すると、5年近くデッサンを学んでいたそうだ。「僕がセガで勤務していた頃は周囲に藝大生、美大生がいっぱいいて、みんなデッサンがすごく上手でした。ただ、デッサンが上手いからといって、カッコ良いものをつくれるとは限らないんです。もちろん描写力が必要とされる場面は多くありますが、『デッサンが上手いだけ』で終わってほしくないですね。自分で生み出す力が何より大事だなと思います」(田口氏)

ゴールを見失わないために、コンセプトがすごく大事

C:晴れて採用が決まり、2019年の5月からは『シブヤ ストラグル』を手がけ、今は開発中タイトルに携わっているわけですが、学生時代の作品制作と、会社での制作は、何がちがうと思いますか。

松田:すごく難しい質問ですね。何でしょうか。

田口:こういう学生作品の場合は、わりと自由気ままに、気に入らないところは変更できます。でも仕事だと、そうはいかないんですよね。

松田:そうなんですよね。学生時代と今とでは「濃さ」が全然ちがいます。ポートフォリオ用の絵は、自分1人で考えて描くだけだったんですが、『シブヤ ストラグル』のときは、同期の5人のチームメンバーと、いろんなことを話し合いながら開発しました。

-

- さらに、田口や澤川に加え、先輩社員や、プロデューサーの立山(※)や、監修のカナイさんと白坂さんにも相談しながらつくったので、ものすごく濃厚でした。しかも、お客様に喜んでいただけるもので、工数や、予算や、スケジュールも考慮する必要があって、いろんな要素が絡まりすぎて、幾重にも枝分かれして、パニックになりました。

※立山幸介氏のこと。ディライトワークス 第1制作部 プロデューサー。同社がこれまでに発売したボードゲーム『Dominate Grail War -Fate/stay night on Board Game-』(2019)、『CHAINsomnia~アクマの城と子どもたち~』(2018)などのプロデュースも担当している。

澤川:だから「ゴールを見失わないために、コンセプトがすごく大事」というアドバイスをしましたね。これは、私自身が直良から学んだことでもあります。

松田:ああ、そうです。何を、どうやって、お客様に届けるのか、根っこの部分のコンセプトがすごく大事なんです。今まさに、そこを勉強中です。

▲カナイ氏(手前の左端)と白坂氏(奥の左端)も交えた、『シブヤ ストラグル』開発時のミーティングの様子。6名の新卒社員は、アート1名(松田氏)、エンジニア1名、企画2名、ディレクター1名、一般職1名で構成されており、本作のアートディレクションは松田氏が担当した

写真提供:ディライトワークス

© DELiGHTWORKS

次ページ:

開発中止もいとわないですが

クリエイターが壊れるのは「NO!!」です

開発中止もいとわないですがクリエイターが壊れるのは「NO!!」です

C:では、いよいよ本題(?)に入ります。トラブル発生のピークはいつ頃でしたか?

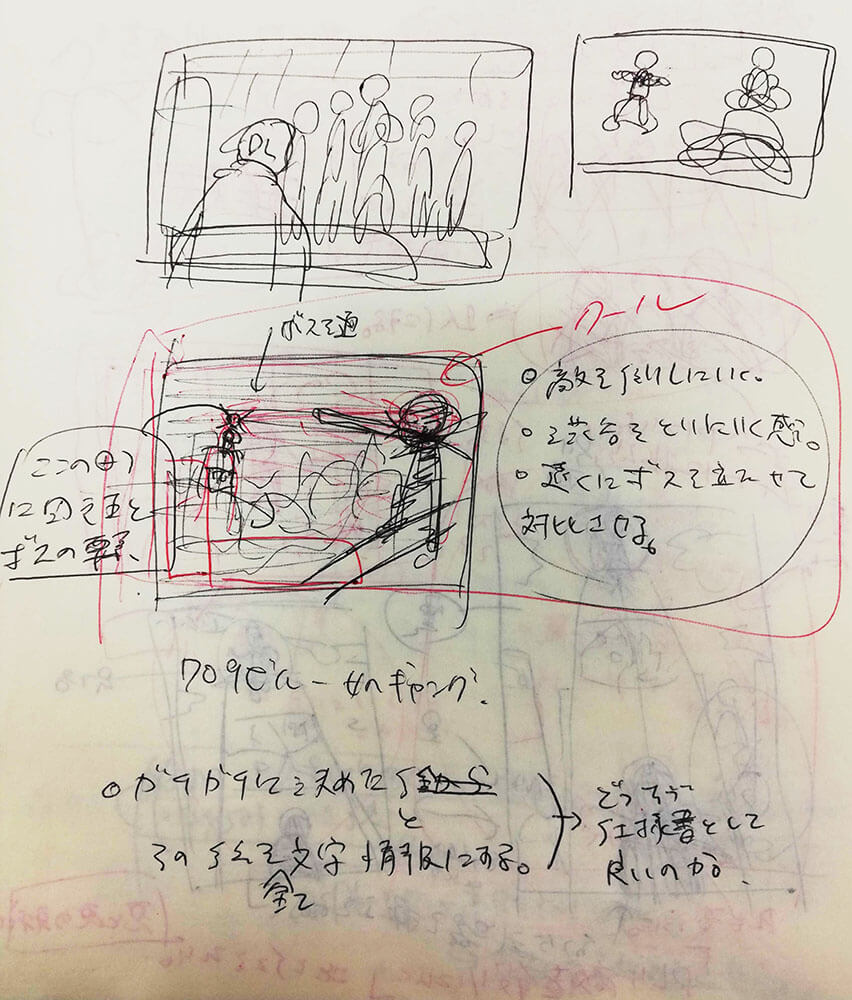

田口:8月上旬ですね。SIGGRAPH 2019(7月28日〜8月1日)の直後あたりでした。去年も同様だったんですが、新卒社員のメンバーたちの根底には「自分たちの考えた世界観でゲームをつくりたい」という夢がありまして、コンセプトが詰まりきらないまま、キャラクターを立てることに夢中になり、結果的に収集がつかなくなるんです。「情報量を削ぎ落とした、幾何学的なデザインのボードゲームにしないと終わらないよ」と事前に忠告はするんですが、実際に自分たちのゲームの世界観を考え始めると、その忠告が霞んでしまう(笑)。案の定、6月頃からキャラクターを立て始めたので「これは後々苦労するな」と思いながら遠巻きに見ていました。

澤川:新卒社員たちは、見映えのするものをつくりたくて、アサインされている人数や、自分たちの力量とのバランスがとれていないことに気付かないまま、いろいろと詰め込んでしまうんです。「例えば『バーバパパ』みたいなシンプルなデザインにしないと、松田1人では監修しきれないよ」という話はしたんですけどね。

松田:当時は、夢が広がっていましたね......。

C:その頃のキャラクターが、このバニーガールたち(下図)ですか?

▲6月頃に松田氏の依頼を受けた協力会社のアーティストが描いたデザイン案のひとつ

松田:当時は「近未来マフィア」という世界観でゲーム開発を進めており、全くちがうデザインのキャラクターをつくっていました。でも、7月下旬に社内で実施したテストプレイ会で「このゲームのコンセプトは何?」と指摘され、コンセプトと世界観を根底から見直すことになったんです。次第に「覇権争奪ギャングバトルゲーム」という今のコンセプトへとシフトし、「KING」(大ボス)と「四天王」(中ボス)というキャラクターが生まれました。その過程で、中二病感を意識するようになり、最終的には「ダサかっこいい」世界観がチームメンバーの共通認識になったんです。

▲『シブヤ ストラグル』の四天王カード。ディープトーン、ハイコントラストの配色で、頭身の高いキャラクターが描かれており、先のデザイン案から大きく様変わりしている

C:すごい大改造ですね。しかも、ちゃんと中二病的なキャラクターが立っている。

松田:そこはもう、協力会社さんの多大なるご協力のおかげです。

田口:テストプレイ会の時点では「SF」と「マフィア」という2つの世界観が混在していたのに加え、「シブヤの裏社会」というハードな設定を、ポップなデザインで表現していました。それに対し「もっと素直にコンセプトや世界観を表現しないと、お客様に伝わりにくい」「コンセプトの詰めが甘いから、ゲームシステムに落とし込みきれていない」という指摘がテストプレイ会の参加者たちから入り、コンセプトを見直すことになったんです。

澤川:先ほど言ったように、締切を意識しながら「実現可能なクオリティの担保」と「デザイン工数の確保」を両立させることは、アートディレクターの重要な役割ですが、非常に難しい問題です。松田の場合は「頭身の高いキャラクターをシンプルな塗りで表現することで、情報量が増えすぎるのを防ぎつつ、『ダサかっこいい』世界観に沿ったデザインを実現する」という答えを出してくれました。

▲テストプレイ会の様子。先輩社員たちから、様々なフィードバックがなされた

写真提供:ディライトワークス

C:9月下旬入稿で、7月下旬にコンセプトの見直し......。なかなかにシビアなスケジュールですね。

田口:そのあたりから、メンバーの意見が分かれ始め、チームの結束が怪しくなりました。なかなか意見がまとまらず、作業が進められなくなり、松田が限界を感じるようになったんです。

松田:週報に「もう限界です」「メンバー相手にキレ散らかしてしまいました」といったことを書いた記憶があります。2週間くらい膠着(こうちゃく)状態が続いてしまい、意見がぶつかって会議室で大号泣したこともありました。

澤川:その当時は、ひたすら慰めて、良いところを褒めるようにしていました。その一方で、ちょうどSIGGRAPH 2019(ロサンゼルス)に出張中だった今井(※)に報告したんです。

※今井仁氏のこと。ディライトワークス ディライトアートワークス 副ジェネラルマネージャー。ディライトアートワークスの組織マネジメントとゲーム開発に従事。澤川氏と松田氏の上司にあたる。

田口:松田の上司の今井と、僕自身に加え、直良もSIGGRAPH 2019に参加していたので、ロサンゼルスのホテルの部屋に集まって「まずいぞ、これは」と緊急会議をしました。このあたりが、トラブル発生のピークでしたね。

松田:ロサンゼルスにまで話が飛んでいたとは、知りませんでした。

田口:先ほども言ったように、われわれはトラブル発生も開発中止もいとわないですが、松田をはじめ、クリエイターが壊れるのは「NO!!」なんです。で、帰国早々、週報やSlackに書かれた6人全員の意見を今井と僕とで確認しました。チームの6人は、各々の視点から、自分の意見を主張していました。そんな中で、締切までにデザインというかたちで完成形を可視化する役割を担っていた松田が、苦しい立場に立たされていたんです。本件に限らず、アートディレクターは、企画や設計などによるスケジュール遅延の影響を受けやすい役回りなんですよ。そこで僕が出て行くことを決め、立山も含めた関係者全員を会議室に集め、「本来、僕には決定権がないけど、今すぐこのプロジェクトを中止にしてもいい?」と聞いたんです。

C:怖い。優雅に怖い。

田口:「チームはバラバラで、開発も上手くいっていないのだから、解放されれば楽になるでしょ。今、開発中止の決定ボタンがあったら押すよ」とも言いましたね。

松田:確かに「ボタンがあったら押す」と言っていましたね。優雅に怖かったです。

田口:そしたら、6人全員が「嫌です」と言うんです。「じゃあ、やりたいの?」と聞いたら、「やりたいです」「完成させたいです」と言い、そこからムードが変わったなと、僕は感じています。

松田:その通りです。翌日、6人で会議をして「各々、意見は言うけど、最終決定はディレクター役のメンバーに委ねます。ディレクターが決めてくれれば、全員それに付いて行きます」という話でまとまりました。

澤川:ディレクター役の新卒社員は「松田さんが『どんな決定になっても一生懸命やります』と言ってくれたから、判断できました」と何回も言っていましたね。

田口:そのときの僕は、脅しでもなんでもなく、返答次第では本当にプロジェクトを中止する勢いでした。自社の新人クリエイターが壊れるほど傷つくプロジェクトなら、中止してもいいと思っていましたし、本当に中止になったらほかのプロジェクトに松田をアサインしようとも考えていました(笑)。

C:(非情に怖い)。

松田:メンバーは全員同期なので、力関係が均衡していて、誰も相手を納得させられるだけの経験や知識をもっていなかったんです。だから、ずっと意見が折り合わず、2週間くらい平行線をたどっていました。でも、去年の新卒社員の先輩たちはボードゲームを完成させていたので、私たちが失敗して、もし来年の後輩たちが同じようなプロジェクトを成功させたら、悔しいなと思ったんです。

C:ディライトワークスにいる限り、その黒歴史が語り継がれ、耳に入ってくるでしょうね。

松田:はい。「私たちは失敗したんですけどね。ハハハハハ」みたいな自虐ネタを言い続けることになるぞと。ちょっとはあるプライドが「それだけは嫌だ。そんなことがあってはならない」と声を上げたので、「やりたいです」と言いました。当時は、ほかのメンバーも私もパニック状態になっていましたが、それでも深い溝ができたわけではなく、開発中はずっと一緒にお昼ご飯を食べていました。その関係があったおかげで、踏みとどまれた面もありますね。ディレクター役と、プロジェクトマネージャー役のメンバーが「仕事とプライベートは切り分けたい」と最初から言っていたんです。「仕事で険悪なムードになっても、それをプライベートには絶対もちこまないようにしよう」と決めていたので、仕事以外のときは、仲良くご飯を食べたり、遊んだりしていました。だから、同期とは今も仲が良いんです。

田口:そうなんだ。それは、なかなかできないことですよ。

© DELiGHTWORKS

[[SplitPage]]協力会社さんには、一生、頭が上がりません

C:協力会社のアーティストに対するディレクションというのも、新卒社員にはかなりハードルの高い役割ですよね? ディレクションされる側の負担も相当だと思いますが。

田口:これまでにも、いろいろとお世話になってきた会社さんにご依頼しました。最初から「新卒社員がディレクションするので、ひどい発注になると思います。制作費とは別に相談料を請求してもらってもかまわないので、何卒、ご協力をお願いします」と事情をお伝えしたんです。そうしたら、ご担当者が本当に親身に対応してくださって「発注書はね......」という具合に書き方を逆指導してくれたりもしました。協力会社さんの方でもチームを組まれて、入社2年目の人を入れ、一緒に育成したりもなさっていましたね。

松田:これ以上ないほどの対応をしていただき、感謝しかありません。ご担当者が女性の方で「女性がこの業界で仕事をするのは大変だから」と、ご依頼内容を超えたアドバイスもしてくださったんです。一生、頭が上がりません。将来偉くなって、いっぱい発注しますとお約束しました。

田口:窮地からの起死回生ができた要因のひとつに、この協力会社さんの存在がありました。ただ、トラブルを経てチームのムードが変わった後も、経験値がないから、いたるところがフワッとしていたんです。そのままだと、さらに協力会社さんに迷惑をかけることは明らかだったので、発注書には口を出さざるをえなくなりました。僕から「こうしなさい」という指示はいっさいしなかったのですが、松田たちが考えていることを整理させて「何をしたいのかが伝わる資料をつくりなさい」という指導はしました。

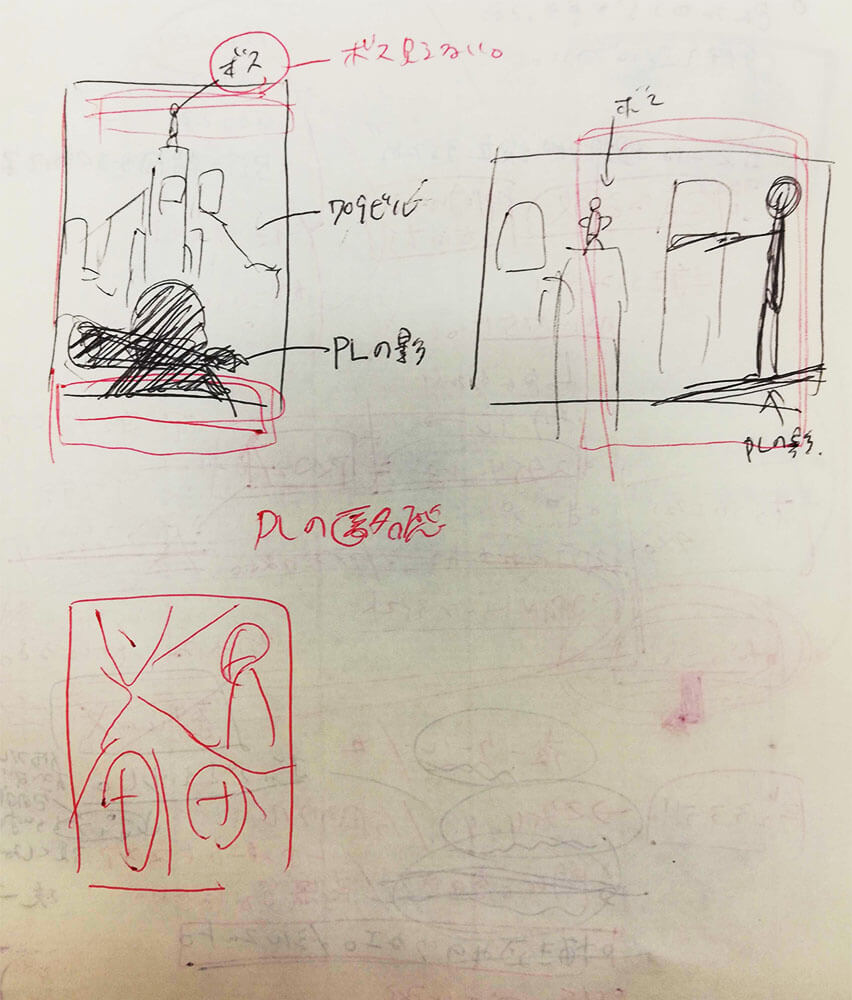

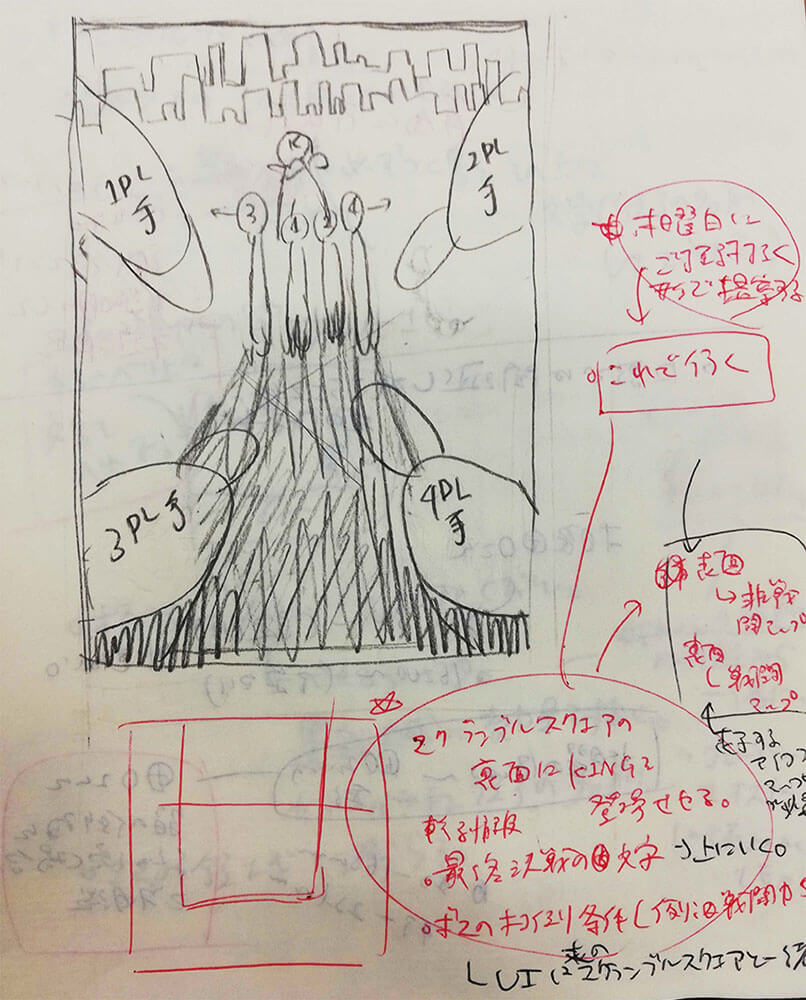

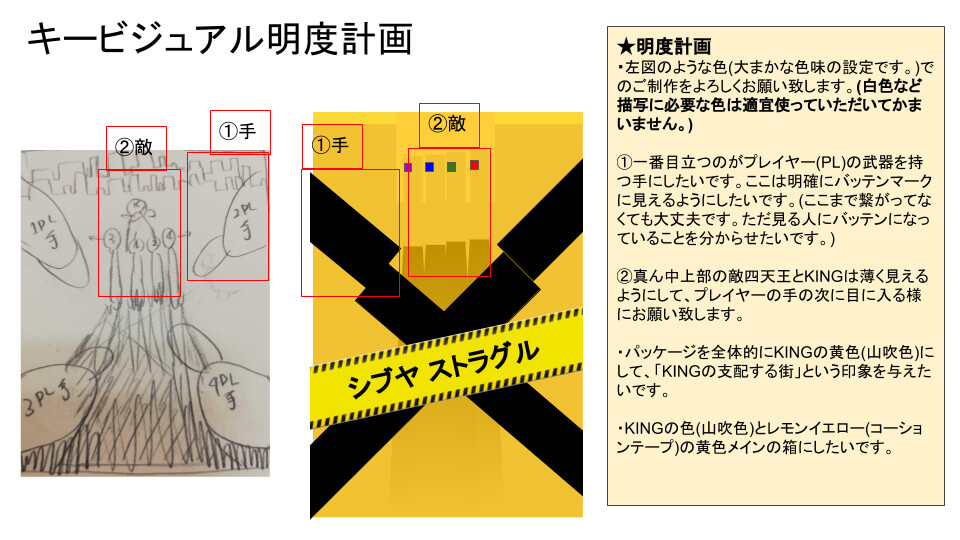

▲松田氏によるキービジュアルの案。試行錯誤している様子が見てとれる。「キービジュアルの発注書を書く段階でも、かなり迷走していました。初期の案では『KING』(大ボス)と『四天王』(中ボス)がドーンと手前にいたので、プレイヤーがこれらのキャラクターになりきってプレイできるゲームなんだと、お客様に誤解させてしまうレイアウトになっていました。実際には、これらは倒すべき敵で、プレイヤーに相当するキャラクターのビジュアルは存在しません。ゲームのコンセプトや世界観が誤解なくお客様に伝わり、なおかつインパクトのあるキービジュアルにするにはどうすればいいのか......、メンバー全員で田口に相談しに行きました」(松田氏)

▲先のラフを使ってつくられたキービジュアルの明度計画。四隅の「ギャング」の手と、画面中央の「KING」と「四天王」の明度に大きく差をつけることで、見る人の視線を「ギャング」の手に誘導している。「ユーザーは『1番目立つものが自分である』と無意識に考えるので、なるべく『KING』と『四天王』が奥にいくような配色のやり方を教えました」(田口氏)

-

- ◀完成した『シブヤ ストラグル』のキービジュアル。ユーザーの視線誘導を計算しつくした、黄・白・黒がベースの配色になっている。さらに「四天王」のカラーである緑・紫・青・赤も、アクセントとして効果的に使われている(四天王の片側の目は各々のカラーで塗られているので、画像を拡大して確認してほしい)

田口:「明度計画っていうのがあってね、協力会社さんには、こういう依頼をするんだよ......」という具合に、教えながらやってもらう必要があったので、自分自身でも「新人育成は大変だなぁ」と思うことがありました。終盤になると、毎日のように松田が僕を追いかけて来たんですよ(笑)。

松田:田口はいつも忙しくしているので、社内で見かけたら「今、お時間大丈夫ですか?」と、すかさず話しかけていました。「捕まえなければ、開発が終わらない!」みたいな感じでした。

C:田口さんが高レアキャラクターに見えてきました(笑)。

田口:(笑)。残り時間はほとんどないし、僕はなかなか捕まらないし、という切迫した状況だったので、報告と相談がどんどん上手くなっていきましたね。

松田:そうでした。最初は何を聞けばいいのかわからず、聞きに行けなかったんです。

澤川:「何がわからないのか、自分にもわからない」とよく言っていましたね。その頃の発注書に比べれば、終盤はかなりわかりやすくなって、成長しているなと思いました。

田口:新人は、つじつまが合っていなくても、やってほしいことを全部書くんです。例えば、発注書の最初の方には「『ギャング』の手が目立つようにしてください」と書いてあるのに、最後の方には「『四天王』を目立たせたい」と書いてあったりして、発注書内で矛盾が生じていたりします。

松田:田口からは「邪念を捨てなさい」「つじつまが合わない部分は削ぎなさい」と何度も言われました。協力会社さんには「ありがとうございます」と「ごめんなさい」を何回お伝えしたかわからないです。ドタバタの入稿を経て、なんとか完成し、ゲームマーケットで『シブヤ ストラグル』の先行販売と体験会をしたときには、わざわざ協力会社のご担当さんが会場まで見に来てくださって、本当に感謝しかありません。

田口:もはや「慈愛」の域ですね。

▲「ゲームマーケット2019秋」にて、開場前の搬入をする松田氏(当時は髪がピンク色)とチームメンバー。ディライトワークスのブースでは、同社の人気ボードゲームである『Dominate Grail War -Fate/stay night on Board Game-』(2019)や『The Last Brave』(2018)などと共に『シブヤ ストラグル』が販売された

写真提供:ディライトワークス

▲「ゲームマーケット2019秋」のディライトワークスのブースにて、自社のボードゲームを販売する松田氏。「お客様から『シブヤ ストラグル』をご注文いただく度に、内心で「やったあ」と小躍りしていました。ほかのボードゲームをご注文いただくと「『シブヤ ストラグル』もよろしくお願いします!」と内心で思ってしまったりと、一日中、一喜一憂していました」(松田氏)

写真提供:ディライトワークス

▲「ゲームマーケット2019秋」での、『シブヤ ストラグル』の体験会の様子。「体験会スペースで、スタッフとしてお客様に遊び方を説明したりもしました。お互いに面識のないお客様同士が笑いながらプレイしてくださり、「おもしろかったから、買います」と販売スペースに直行してくださる方もいて、何度も喜びを噛みしめていました」(松田氏)

写真提供:ディライトワークス

自分の仕事は、自分だけで完結するわけではない

C:企画、開発、入稿、手売りでの販売に加え、トラブルまでセットの新卒研修になったことで、悲喜こもごもの半年だったと思います。松田さんにとって最もインパクトのあったポジティブ体験とネガティブ体験を、それぞれひとつずつ教えていただけますか?

松田:ポジティブ体験は、製品が完成し、販売までこぎ着けられたことです。ネガティブ体験は、企画のひっくり返しなどのトラブルがあったことと、そのときに自分がいろいろと背負い過ぎて、つらい思いをしたことですね。

C:ロサンゼルス緊急会議からの、あわや開発中止という事態にまで発展しましたから、どなたにとっても相当なインパクトがあったでしょうね。

松田:そうですね。いろいろありました。でも今は「そんなこともあったな」「もっとこうすれば良かったな」と冷静にふり返れるようになりました。あの経験があったから、精神面で強くなれたし、同期との絆が深まりました。それに、私が本当に弱っていたときには、社内のいろんな人が話を聞いてくれて、助けてくれたので「社会って優しい」と心が救われました。ネガティブ体験も、今では自分の糧になっているんです。目の前の仕事でつらいことがあっても「あのときに比べたら全然マシだ」と思えます。

それから、『シブヤ ストラグル』をお披露目するときには、宣伝や広報の人たちが「どうやって売ろうか」「こういう発表イベントをやろう」というように、いろんなことを考えてくれたんです。自分たちが開発した後で、さらに宣伝フェーズがあり、販売フェーズがあるんだと、すごい数の人が関わっているんだと実感できたことも、貴重な体験でした。

澤川:まさにゲーム開発の縮図ですね。「自分の仕事は、自分だけで完結するわけではない」と新人研修の段階でわかってくれたことが素晴らしいなと思います。

田口:完成した『シブヤ ストラグル』のパッケージを見たとき、松田に加え、澤川までウルッときてたんです。それだけ感動が大きかったんでしょうね。途中で(開発中止の)ボタンを押さなくて良かったなと、今、思いました(笑)。

C:そうなっていたら、黒歴史の爆誕でしたね(笑)。

松田:そうならなくて良かったです(笑)。本当にありがとうございました。

© DELiGHTWORKS