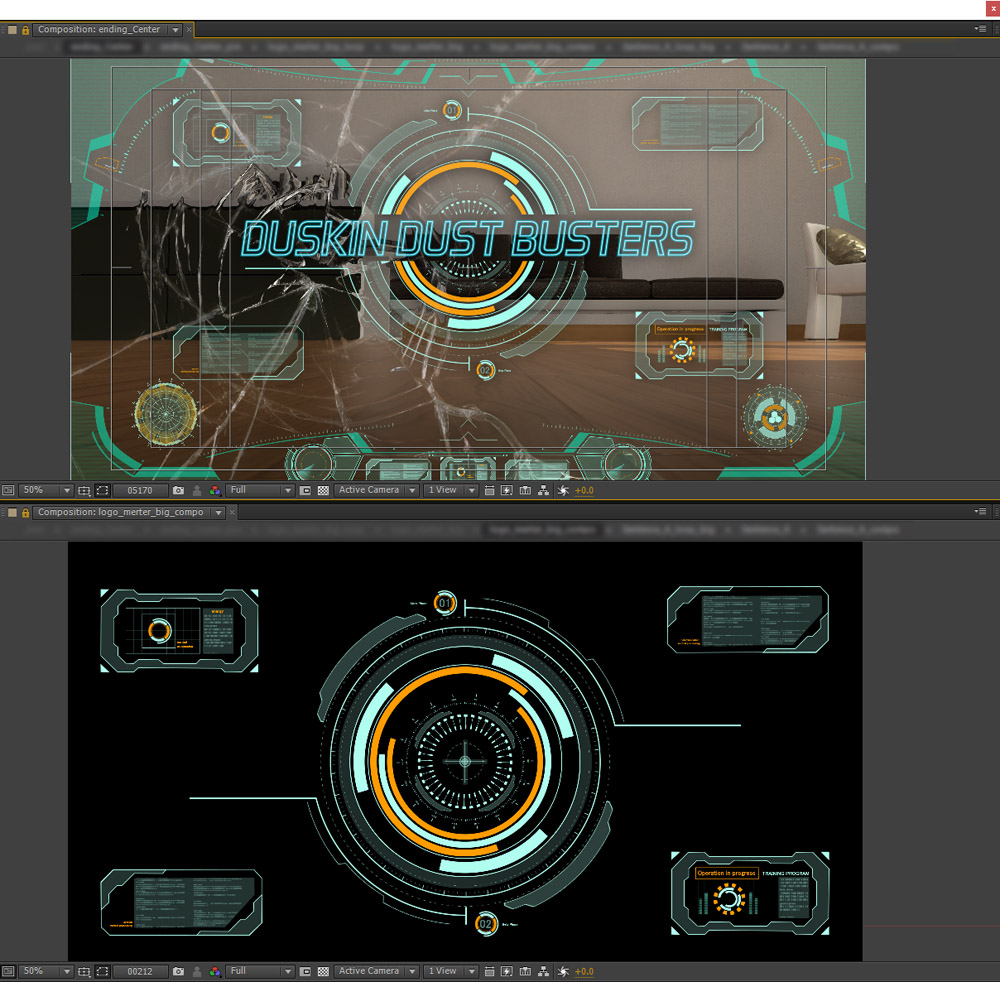

昨年3月、株式会社ダスキンが手がけるダスキンミュージアムおそうじ館内に登場した体感型シアターアトラクション『ダスキンダストバスターズ』。プレイヤーはミクロサイズの戦闘機DB-01に乗り込み、HTC Viveコントローラを操作し"掃く、拭く、吸う、取り除く"という4種類の特性をもった武器を駆使して部屋のホコリや食べこぼしを掃除していく。HTC Viveコントローラによる16人同時操作を実現したコンテンツは日本初だ。Vol.1 企画編に続き、FLAMEを中心とする開発チームにUnityベースの開発におけるワークフローや工夫点について話を聞いた。

TEXT_神山大輝 / Daiki Kamiyama(NINE GATES STUDIO)

EDIT_小村仁美 / Hitomi Komura(CGWORLD)

PHOTO_弘田 充 / Mitsuru Hirota

日本とフィリピンでの国際連携

大阪・ダスキンミュージアムおそうじ館に設置されている「ダスキンダストバスターズ」の外観

本作の開発を担当したのはFLAMEと、そのグループ会社でありフィリピンに拠点を置くプロダクションNeun Farben。FLAMEの森 陽祐氏はチーフプログラマーとして、沼口勇也氏はアートディレクターとして本作に関わっている。Neun FarbenにはFLAMEの社員が2名出向しており、時差もわずか1時間のため、本作は日本語での綿密なコミュニケーションの下、制作が進められた。

「協力会社ではありますが、ほとんどFLAMEのフィリピンオフィスというレベルでの連携が可能です。制作においてわからない点があればすぐSkypeが飛んで来るような状況で、担当者同士のコミュニケーションがしやすい空気感でした。システム開発、UI開発、エフェクト周りなどタスクを分けて並列処理をするために協力を依頼しています」と、FLAME代表取締役の大林 謙氏は語る。

写真左から 大林 謙氏(FLAME・代表取締役)、沼口勇也氏(FLAME・CGディレクター)、谷田光晴氏(SPOON・代表取締役)、森 陽祐氏(FLAME・プログラマー)

一方のNeun Farben側はプログラマーが3名、モデルなどアセット制作で5名という編成で、プログラムなどの実制作をリード。FLAME側は監修のような立場となっていたが、実際には機材の検証や現地での調整、プログラムなど幅広く業務を行うかたちとなった。

FLAMEとしては本件が初のゲーム開発となるため、これまでの使用経験やライセンス等の都合からゲームエンジンにはUnityが採用された。フィリピン国内ではUnreal EngineのエンジニアよりもUnityエンジニアが多く、Neun Farbenにもエンジニアが多くいたため、導入自体は比較的スムーズだったという。

16人同時プレイのため独自システムを構築

企画編でもお伝えしたように、今回は"併設の「ミスドキッチン」(1回の体験人数32名)の待ち時間に遊べる"ようにするため、16名が体験人数の要件として挙げられていた。また、子どもたちが遊ぶときに不公平感が出ないよう、全員に同じコントローラで同じ役割をもたせるようなしくみが必須であった。

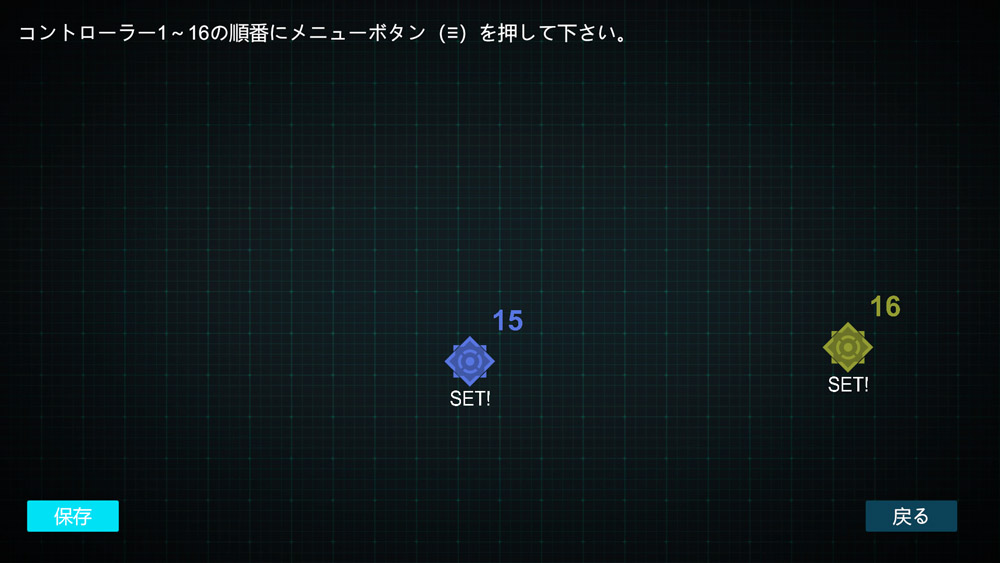

しかし、HTC Vive コントローラには1台のPCに対して最大13台という接続台数の制限があり、メーカー側も「16台同時プレイの前例はない」ということで、「できるのかわからない、というのが正直なところでしたが」、森氏が独自にシステムを構築。プロジェクタを接続しているサーバーマシンと2台のクライアント(ベースステーション)にマシンを分け、マシン1台あたりコントローラ8台ずつの入力をマージしてUnity側へ送っている。会場の広さは決まっているため、空間設計を考えながらの作業となったほか、無線では各コントローラが干渉してしまうことがわかったため、全て有線接続とした。

コントローラとプレイヤー番号を紐付ける設定画面。SteamVRから取得したデバイスIDを参照して紐付けを行うとPCの再起動とともに設定がリセットされてしまうため、コントローラのシリアルナンバーとプレイヤー番号を紐付けて設定を保持するしくみを採っている

アトラクション内部。16台のチェア全てに有線接続のHTC Viveコントローラが置かれている

次ページ:

わずか6ヶ月で完成ーUnityによるスピード感のある開発

わずか6ヶ月で完成ーUnityによるスピード感のある開発

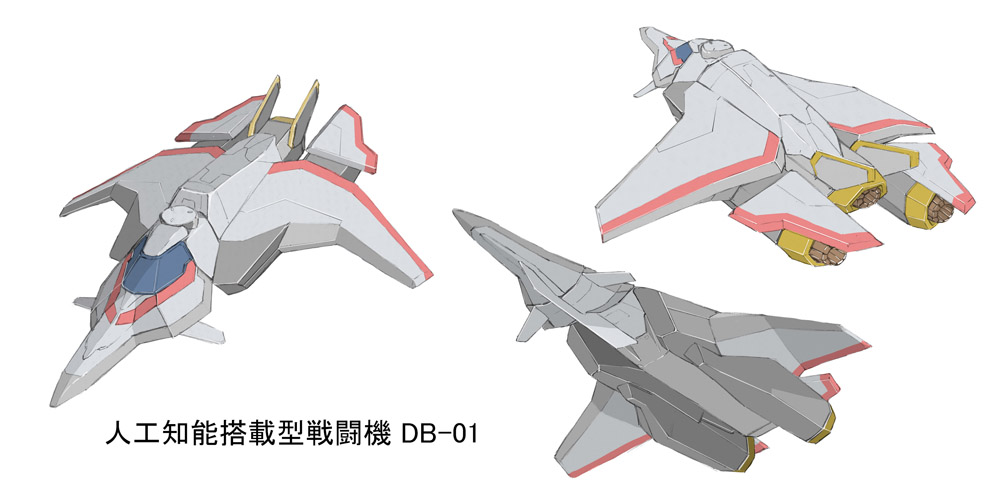

本作は2017年9月から制作がスタートした。オープン日が当初から決まっていたため、わずか半年という短期間での制作となったが、3DCGなどのアセット類にUnity アセットストアを活用することにより早期にプロトタイピングが可能となり、3ヶ月後の12月にはアセットを含めたプロトタイプが完成していたという。ワンオフとなるハウスダストおよび戦闘機DB-01については、アセット制作全般をリードした沼口氏がコンセプトアートを制作し、モデリングはNeun Farben側の3DCGアーティストが対応している。戦闘機の外観は後にPV制作の過程で追加されたものであるため、開発初期のアセット数は少なくて済んだという。

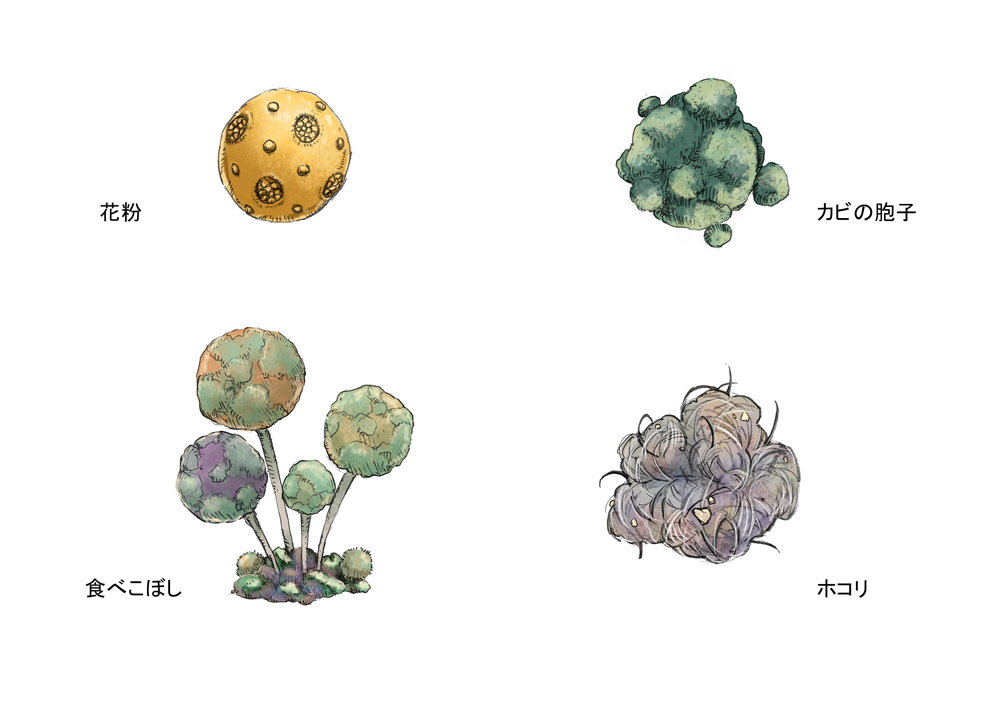

ハウスダストおよびDB-01の、デザイン画(左)と完成したアセット(右)。アセット制作にはMayaとZBrushが使用された。花粉やカビなどは、リアルさを保ちつつゲームオブジェクトとして成立するよう沼口氏がデザインを詰めていき、Neun Farben側が詳細に再現を行うことで、アセットストアのリアルな背景と合致したルックとなっている

「3DCGアセットにはリアリティのある表現が求められましたが、ホコリやカビなどはリアルに再現しすぎると面白みに欠けるため、私の方でかなり脚色しています。例えば現実のカビの胞子はただ丸いだけなのですが、そこにゴツゴツ感を加えたり、泥の塊のように見えてしまう食べこぼしも、カビの茎のようなものが生えるようになっていたりと、パッと見て敵だと認識できるようなデザインになっています」(沼口氏)。

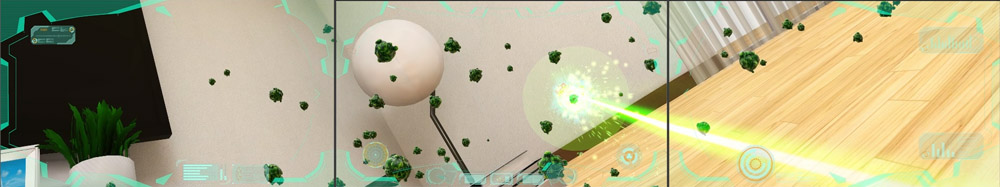

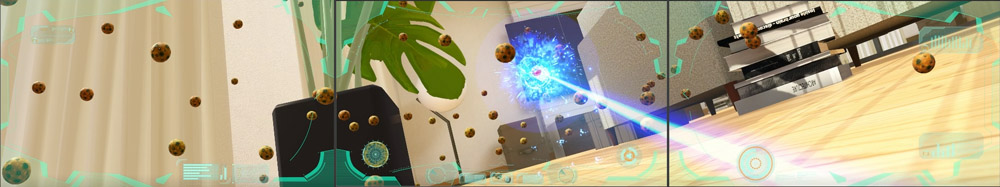

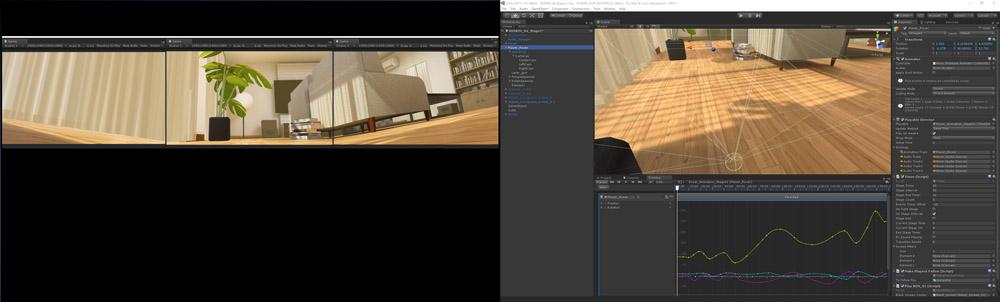

実際のステージ画面

また、ムービー制作におけるカメラワークにはUnity 2017から新たに追加されたTimeLine機能が活用されている。Timelineウィンドウは時間経過に沿ってオブジェクトを発生させることが容易で、パラメータ変化がリアルタイムにSceneビューとGameビューで確認できるため、基となる映像はUnity上で作成し、Recorderで収録後にAfter Effectsなどでポストプロセシングを行うという手法が採られている。

ハウスダストの出現はUnity上のTimeline、周りのUIのようなものは全てUnity外の映像編集で合成されている。画像はAEでの編集画面。沼口氏いわく「それっぽいメーターなどをたくさん出しておくことで、説得力が増すような感じがします」とのこと

Timeline機能によるカメラワーク設定の様子

ハウスダストの出現パターンの設計については森氏が担当。今回は16人同時プレイということで相当数を描画する必要があったが、負荷対策のために視界外のハウスダストを消していくことで最適化を図っている。森氏にレベルデザイナーの経験はなかったそうだが、これまでのゲームプレイの経験と周囲からのフィードバックを基に、出現パターンの精査を行なったという。

ハウスダストが出現しているところを別アングルからみた様子。カメラより奥にはハウスダストが出現していないことがわかる

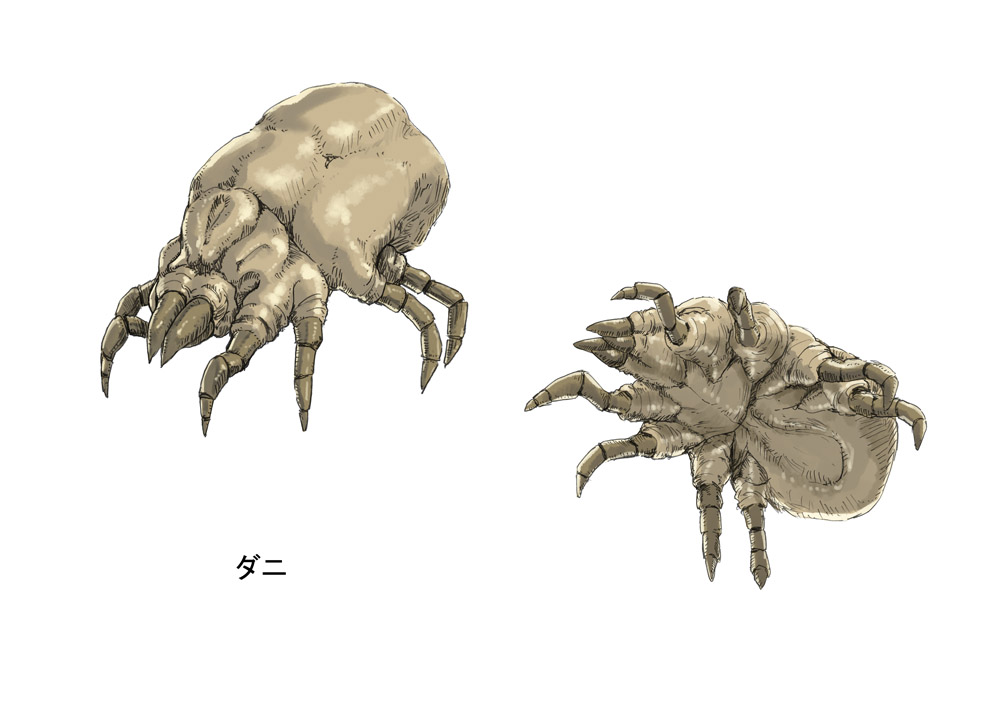

開発後期で問題になったのがハウスダストのスケール感。本作では最終ステージにボスとしてダニが出現するが、当初実装していた「無数のダニを倒していく」という展開では恐怖感が少ないため、「巨大なダニに襲われる」という展開に変更された。そのため、12月の段階でステージを1から設計し直すことになったが、これは沼口氏が約2週間で対応。結果として、「絶対に倒せない巨大な敵」からハウスダストの怖さを覚えていくという印象的なラストステージに仕上がっている。

無数のダニを倒していくという初期案。ステージ1、2に比較して変化が少ないため、ボツとなった

採用された演出。ダニを下から見上げるような構図となり、恐怖感が煽られる

Vol.1でも触れたように、本作はゲームらしさとリアルさがせめぎ合う中、スケール感については何度もトライ&エラーが行われた。そのたびに「おそうじの大切さを伝える」当初のコンセプトを遵守し、最終的には写実性よりも演出的なわかりやすさを重視するデザインが採用されたというわけだ。

なお、ダスキンダストミュージアム敷地内での実地テストは3回行われた。現地ではコントローラキャリブレーションのテストおよび座席の位置や全体の広さの確認が行われ、プロジェクタ投影の歪みなども調整された。「最初に現地に行ったとき、HDMI接続のプロジェクタがまったく映らないなどのトラブルが多発しました。調べていくと変換機がNGだったり、USBハブがバスパワーであるための不具合だったりと、ハードの相性問題である場合が多かったです。ソフト側はNeun Farbenとの協業で早期に完成していましたが、現地での調整も相応に工数がかかりました」(森氏)。また、ムービー再生の際のテロップなどは、画面下に表示すると前の人の頭で隠れてしまうことが現地テストで判明したため、現地テスト後に上部に表示するよう変更されている。開発後期では、こうしたソフトウェア側へのフィードバックも多かったという。

谷田氏の企画案を基に開発がスタートした本プロジェクトは、国外も含めた3社共同の下6ヶ月という短期間ながら完成度の高いプロダクトを生み出すことに成功した。しかし、一般公開がスタートした後も、運用・オペレーションについては様々な試行錯誤があったという。次回は現地での運用と、プロジェクト参加者が目指す未来について紹介する。