日本におけるフルCGアニメーション制作への理解と振興を目指す本連載。今回の語り手は、東映アニメーションの現役最高齢のアニメーション監督・演出家、勝間田具治(ともはる)氏だ。

勝間田氏が東映から東映動画(現・東映アニメーション)に移られたのは、東映動画が初のテレビアニメ『狼少年ケン』を製作していた昭和39年(1962年)のこと(日本のアニメーション黎明期だ)。当時の状況と現在のフル 3DCG アニメーションが量産されようしている状況には、実は相似性があるのでは? という仮説の下、ご自身のキャリアをふり返っていただきながらこれからのアニメーション演出について語ってもらった。

【聞き手:野口光一(東映アニメーション)】

Supported by EnhancedEndorphin

Tomoharu Katsumata

1938年生まれ。静岡県下田市出身のアニメーション演出家・アニメーション監督。俳優やコメディアンとして活躍した 岸井 明 を叔父に持つ。日本大学芸術学部卒業後、映画製作会社の東映に入社。京都撮影所にて、マキノ雅弘、工藤栄一、加藤 泰、田坂具隆監督らの助手を務めた。『次郎長血笑記・殴り込み荒神山』(1960)『ちいさこべ』(1962)など監督につき制作に関わる。また、マキノ雅弘監督の『恋山彦』(1959)、『港祭りに来た男』(1961)、『次郎長三国志』(1963)では助監督を担当。1962年に東映動画(現・東映アニメーション)に移籍し、アニメーション演出家に転向。『狼少年ケン』『サイボーグ009(旧)』などの演出を手掛けた後、『デビルマン』『タイガーマスク』にてその才能が開花。以降、『東映アクション&ヒーローアニメ』のエース演出家として活躍した。東映アニメーションの現役最高齢の演出家として活躍中。

京都から大泉へ

東映アニメーション/野口光一(以下、野口):今日はよろしくお願いします。勝間田さんがいらした頃の 東映 京都撮影所 はどのような雰囲気だったのでしょうか?

勝間田具治(以下、勝間田):僕が入ったのは昭和35年。全盛とは言ってもピークを過ぎた頃かな。師匠は マキノ雅弘 という日本映画界を代表する巨匠で、役者をやっていた叔父(岸井 明)が紹介してくれたんだ。ちょうど 第二東映(※1960年に設立された映画スタジオ。1963年に解散)が始まった頃で、A級作品は(第一)東映、B級作品は第二東映が撮っていた。第一と第二では予算が全然違っていたよ。

野口:テレビ番組制作会社と映画プロダクションみたいな違いでしょうか?

勝間田:テレビはもっと酷かったよ(笑)。今だから話せるけど、当時東映では "坂下" なんて言われていたな。でも、マキノさんに師事したはずなのに、いきなり第二東映に配属されて、工藤栄一 監督の『次郎長血笑記・富士見峠の対決』(1960)に参加したんだ。だけど、その後は東映に戻って、助監督としてマキノ監督の 『次郎長三国志』 シリーズ を立て続けに3本やったけどね。ただ、そこからさらに 萬屋錦之助 さんに「俺の作品につかないか」と引き立てられて、今井 正 監督の 『武士道残酷物語』(1963)、内田吐夢 監督の 『宮本武蔵 二刀流開眼』(1963) をやった。マキノ組として映画の世界に飛び込んだわけだけど、マキノさんの作品はキャリアの半分くらいかな。

野口:かなりハイペースで助監督を務められていたのですね。

勝間田:そのまま破竹の勢いで監督になれるのかなと思ったけど、自分のポジションだったサード(助監督)から監督までの間に42人もいるんだよ(苦笑)。さらに、当時の東映では、助監督から監督に昇格できるのは年に2人だけ。そうなると、監督デビューまで20年はかかってしまうわけだ。

野口:それは忍耐力が求められますね。監督に昇格するにあたっては試験などがあったのでしょうか?

勝間田:試験はないけど、周りから「あいつなら大丈夫だろう」と認められるかどうかで決まっていたね。

野口:プロデューサーが決めるということでしょうか?

勝間田:そう。とまあ、そういった境遇だったので20年というのは長いなぁと思ってたところに、「東映動画に来ないか?」と誘われたんだ。昭和37年(1962年)だったかな。でも、ちょうど 田坂具隆 監督の 『ちいさこべ』 制作が始まるタイミングだったから断ったんだよ。その後、東映動画が TVシリーズ 『狼少年ケン』(1963〜1965) 制作をスタートさせる時に改めてお呼びが掛かって、「すぐに監督にする」というから昭和39年(1964年)に移籍した。この頃は、アニメ映画の監督を任せようと、何人も実写の演出が招聘されていたんだよ。

野口:『狼少年ケン』は東映動画にとって初の TV シリーズでしたよね。当時はまだアニメが全然普及していない状況だったと思うのですが、そんな頃に実写からアニメに移られてどのように感じましたか?

勝間田:僕が来たときには『狼少年ケン』の制作はもう始まっていた。ちなみに、同じタイミングで矢吹公郎さんとか先輩の助監督たち数名も移籍したんだ。他にも編集技師の千蔵 豊さんなんかも一緒だったね。

黎明期における日本のアニメーション制作

野口:移籍された当初から演出家としてスタートしたわけですよね?

勝間田:来たらすぐに監督にするという誘いだったけど、さすがに移籍した当初は『狼少年ケン』で2話ほど演出助手を担当したよ。当時の東映動画は第一と第二に制作部が分かれていて、第一が長編、第二がTVシリーズを作っていた。京都からの移籍組はみんな第一で入ったんだけど劇場だと年に1、2本しかなかったから、テレビの演出もやっていたな。

野口:なるほど。

勝間田:今から思えば、酷かったな(苦笑)。絵コンテはなんとか出来るんだけど、タイムシートができない。それでも監督やっていたわけだからね。初めて演出を手掛けたのが、『狼少年ケン』の第28話「ぬすまれた天国」だったけど、やってみたら我ながら酷いんだよ。自分が思ってるのとぜんぜん違う。次に担当した 『少年忍者風のフジ丸』(1964~1965)では、(市川)雷蔵 さんの 「円月殺法」(※市川雷蔵が演じた剣客・眠狂四郎 の必殺技)みたいなことをやろうとして、絵コンテに2秒と書いたら凄く速くてね。「なんでこんなに速いんだ?」って問い詰めたら、助手に「勝間田監督がコンテで2秒と指示を書いたんじゃないですか』って言うんだよ。確かに僕の指定が2秒になってたわけだけれども、実写とアニメのコマ数のギャップに最初は苦しめられたなあ(苦笑)。

モーションビッツ/林 伸彦氏(以下、林):京都撮影所では、絵コンテを描く風習があったのですか?

勝間田:人数は少ないけど、撮影前にコンテを描く演出はいたよ。僕はそうした人たちの存在を実際に知っていたからアニメに活かせた。

林:アニメの演出は絵コンテが基本になると思うのですが、すぐに慣れたわけですね。

勝間田:そうだね。絵コンテには殆ど抵抗はなかったな。

野口:勝間田さんのアニメ演出スタイルは、カット割りするような形でそれを絵に起こしてというやり方ですか?

勝間田:絵を描くのが本職ではないから、アニメーターみたいには描けないんだよ。絵コンテとしては問題ないレベルでね。

野口:ある演出家さんが、「絵コンテを上手く描きすぎてはいけない」と言われてました。

勝間田:そうなんだよ、当時の演出の中にもすごい絵が上手い人がいたけどね。ただ、そうした連中はアニメーターが自分のイメージ通り描かれてないと細かくリテイクを出すから嫌われたりはしたな。逆に僕の絵コンテは〇×で位置を決めてるだけだから「自由に発想できる」ってアニメーターには好かれていたよ。芝居の指示も、怒っていたら口はへの字にするとか、その程度は判るぐらいだからね。

野口:演出の骨子だけ明確にして、後はアニメーターのクリエイティビティに委ねる演出手法ですね。

勝間田:ただし、僕は "実写の感覚でかなり動かす"(アニメーション制作の都合を無視して演出する)から、みんな四苦八苦していたけどね(笑)。さっき話題に出した 『少年忍者風のフジ丸』 の演出は、時代劇に精通しているということで全て京都組がやってたんだよ。だけど時代劇そのものには詳しくても自分では描けない。そこで、『風のフジ丸』で作画監督だった 楠部大吉郎 さんにそのことを話したら、「俯瞰で描きたいなら三角を逆にして頭と手足を描けばいい。逆に煽りは、三角のまま」と教えてもらったよ。

勝間田:この作品では50メートルの崖からフジ丸がロープを引くというシーンがあった。絵コンテで描く際に定規で真っ直ぐに描いちゃったから、コンテ打ちの際に「50メートルでしょ? ロープは撓(しな)るよ!」って指摘されたりね、とにかく、演出には自信があったけど、画そのものについては始めの頃は終始そんな調子だった(笑)。

野口:ははは。

勝間田:次にやった、『レインボー戦隊ロビン』(1966〜1967) では、逆に作画スタッフが煽りで描けないことがあったな。見るとスコーンと平行なんだよ。

野口:へえ。

勝間田:そして、この頃から全てを内製するのではなく外部にも手伝ってもらうようになり始めた、タツノコプロ系とか、元・東映動画の人が起ち上げたプロダクションとかね。そうした外部パートナーの中に、窪 詔之(つぐゆき) さんがいて、『マッハGoGoGo』(1967〜1968) のオープニングやりながら、『レインボー戦隊ロビン』も手伝ってくれていた。彼はアオリ画が凄く上手かったんだ。そのときに、「なるほど原画が上手いと、動画枚数が少なくても大丈夫なのか」と学んだね。当時は、TVシリーズ1話あたりの平均が3,500枚くらいだったけど、『レインボー戦隊ロビン』では2,900枚くらいに収めることができた回もあったな。

野口:そうでしたか。

勝間田:とまあ、そんな感じで実際に演出をしながらタイムシートや構図を覚えていくという感じだったね。構図は、実写ならカメラのファインダー覗き込んで調整できるけど、アニメの場合は上がってきた原画でチェックしなければならない。当たり前の話なんだけど、その違いが大きかったなあ。アニメの場合は、演出家は基本的には動画以降は手が出せない(直接、手直しできない)わけなので、コンテを描く際にさっき話した三角形と逆三角形のルールを頭の中に叩きこんで、とにかく明瞭簡潔に指示することを心掛けたね。

野口:なるほど、勉強になります。3DCG の場合も用いられる技術が高度化する一方なので、演出意図を明確にすることが欠かせません。

勝間田:あとは、"間" だね。タイムシートで、間を描こうとするとなかなか思うようにいかない。実写なら、キャメラマンや役者に「もうちょっと、ためてくれ」と口頭で伝えるだけで事足りるけれど、アニメの場合は動画用紙をペラペラって、めくってはまた戻してとかやって把握する必要がある。その感覚が最初の1年くらいは全然分からなかったよ。

野口:移籍された際に、タイムシートや作画チェックの方法について、教えてくださる方はいなかったのですか?

勝間田:誰も教えてくれないよ、とにかく黎明期だったからね。そんなわけで、最初は24コマ(24枚の動画用紙)が10秒分ぐらいあるように感じた。同じようにタイムシートでは1枚6秒になっていても、それが30秒くらいに思えてしまう、その計算が最初は全然できなかった(笑)。

野口:少し話を戻しますが、先ほどTVシリーズ1話あたりの作画の枚数が話題に出ました。アニメの場合、作画枚数がコストに直結するので1話あたりの作画枚数について縛りがありますよね。現在の東映アニメーションでは、3,500枚がひとつの目安になっていますが、当時(1960〜70年代)はどのような感じでしたか?

勝間田:あの頃だと4,200枚くらいはみんな使ってたけどね。ただ、僕のキャリアの中では3,000枚という時期もあったな。

野口:なるほど。今と昔でそれほど変わってないのですね。

勝間田:例えば全体で3,000枚という上限があるとする。日常芝居のシーンは5〜6枚ぐらいに抑えて、アクションが大きいところは30枚使うといった配慮は商業制作なわけだから当然求められたけど、演出する上ではあまり作画の枚数を意識することはなかったね。1話で最高6,400枚使ったこともあるけど、逆に2,400枚で済んでしまったときもある。そして、枚数が少ないエピソードの方が出来が良かったりもするんだよ。

野口:そうしたエピソードはアクションが少ないということでしょうか?

勝間田:いや、ちゃんとアクションシーンもあるよ。

CGWORLD/沼倉:ということは、動きの緩急とか、間の取り方みたいな部分で演出的な配慮がされていたということでしょうか?

勝間田:そうとも言えるかな。例えば、これは劇場長編だけど 『さらば宇宙戦艦ヤマト 愛の戦士たち』(1978) で、ヤマトを側面からフォローするという演出を4秒でまとめようとしたことがあった。すると、西﨑(義展) さん が「音楽があれば1分持たせることができる」と言われて、実際に試してみたら見事に成立したんだよ。これこそ少ない作画枚数で長尺の表現を効果的に演出できた好例だ。とにかく、間の取り方は悩ましいものだよ。正直言って、今でも自分の中で明確なポリシーがあるわけではない。ただし、間が短いよりも長い方が結果として良い表現になる場合が多いとは思うけどね。

実写の演出技法をアニメに活かす

野口:当時の制作サイクルはどのような感じだったのですか?

勝間田:絵コンテは、A・Bパートで1週間ずつ、つまり2週間で1本のペースだった。今と比べるとかなりタイトだったわけだけど原画マンの数が多いから待たせられなかったんだ。

野口:現在では絵コンテに1〜2ヶ月、実制作に3〜4ヶ月は費やすのが一般的ですよね。つまり1話作るのに約半年はかかります。

勝間田:その代わり、原画マンは5人くらいだ。1960〜70年代は1話あたり原画マンが20人はいたから、全体の動きを合わせるのが大変だったよ。

野口:人数を多くして1週間で原画を終わらせてしまうわけですね。

勝間田:原画だけじゃない。当時のTVシリーズ制作では総スタッフ数は100名規模で、アニメーションの本制作は1話1週間のペースで完成させていたよ。

野口:なんと!

勝間田:1シリーズで演出が6人いたから回せたのだろうね。ただし、今みたいに 線撮り(※コンテや原画など仕上げ前の線画の状態で行う撮影。これをアフレコ等に用いる)はやってなかったな。

野口:これにより約1ヶ月で1話30分のアニメーションを完成させていたわけですね。まさに量産体制です。

勝間田:さらに付け加えるとバンクの存在も大きかった。1年かけて制作を続けていく過程でどうしても間に合わない回が出てくる。そんなときは、バンクで1話仕上げるということもやっていた。『狼少年ケン』だと背景は草原だから、キャラクターのセルさえあれば何とかなったんだよ。バンクだけで150カット仕上げるとか当たり前にあった。

野口:それは凄い!

勝間田:実写の場合は、情報が多い分だけカットの繋がりには細かい配慮が必要になる。だけど、当時のアニメでは平気ですっ飛ばしてやっていたよ(笑)。そんなわけで絵コンテが上がってくると、まずは徹夜でバンク探しをやるんだ。バンクは整理されていて、『狼少年ケン』ならケンのアップ、ロング、バストという具合にね。バンクだけで賄おうとすると、サイズは合っていてもどうしても芝居は違ってしまう、でも気にしないでやっていたな。

野口:そうした努力もされていたわけですね。

勝間田:当時、実写映画出身の演出家の中で、オールバンクで2話くらい作らされた可哀想な人もいたよ(苦笑)。だけど、こうした回のおかげで全体のスケジュールはかなり助けられるからね。制作当初から穴が空きそうな回はバンクを前提に脚本を書いたこともあったよ。

野口:なんだか総集編の回みたいですね。

勝間田:演出家としては普通はやりたがらないけどね(苦笑)。だけど、それでもなんとか持ったんだよな。

野口:この流れでお聞きしたいのですが、脚本の扱いはどのような感じだったのですか?

勝間田:コンテを描く段階から割とアレンジしていたよ。あれは、『グレートマジンガー』(1974〜1975) 制作時だったな。上がってきたシナリオにどうもマンネリ感があったものだから、A パート(30分番組の前半)ではグレートマジンガーが絶対に立ち上がれないように演出を変えてしまったんだ。おかげで B パート(同後半)の演出にまるまる1ヶ月悩んだけどね、寝たままではどうやっても敵が倒せないから。悩み抜いて何とかストーリーとして破綻させずに演出してみたら、当時の社長だった 今田智憲(ちあき) さんに、「昨日のお前の回、良かった」って褒めてもらえたのが嬉しかったなあ。

野口:え? 脚本はあったけど、使わなかったということですか!?

勝間田:その通り。

野口:最近ではとても考えられませんよね。ですが、実際にアニメーションを演出する段階になってシナリオでは見えてこなかったことが往々にして出てくることを考えると、脚本に束縛されてしまうのは却って効果的な演出の妨げになってしまう。

勝間田:そうなんだよ。好き放題やればいいってわけではないが、そうした即興的な演出が誰も観たことがない斬新な表現を生み出すというのは確かにあるからね。

野口:勝間田さんはアクションものの演出が多いですよね、我々の世代では男なら 『マジンガーZ』 は必ず見ていました。

勝間田:当時の東映動画では、演出スタッフは何となく女児向け作品とアクション(男児向け)もの担当とに分かれて活動していたんだよ。そして、僕ら京都出身組はみんなアクション班に入れられた。僕自身としては女の子向けも得意だと思ってたんだけど、たまに1本か2本担当する機会があってもまたアクション班に戻されてしまったな(笑)。

野口:確かに 『魔法使いサリー(第1期)』(1966) などの演出も手掛けていますね。

勝間田:あのときは、ちょうどアクションものの制作が終わったばかりで、「勝間田を遊ばせておいてはいかん」ってね。そんな感じで 『ひみつのアッコちゃん(第1作)』(1969) も担当したよ。僕みたいにアクション中心で時々少女ものを担当する演出家は他にもいたけど、その逆のパターンはなかったな。実写もそうだけど、アクション演出は慣れていないと難しいからね。

野口:なるほど。

勝間田:そして、僕ら京都組が実際に演出をしながらアニメーション制作のノウハウを学ぶ一方では、アニメーターたちが実写演出について学んでいくという流れもあったよ。そうして相互理解が深まっていく中で、新しい技法や表現に挑戦していったんだ。『マジンガーZ』の時は、同じ立ち回りでも夜と昼で変えようとか、戦闘シーンの中でドラマを描こうとか。

野口:その頃に、"三角演出" という技法を考案されたとお聞きしたのですが?

勝間田:『タイガーマスク』(1969〜1971) なんかでは割と多用していたな。三角演出というのは、例えばシーン頭はタイガーマスクのアップ、そして次は俯瞰のロングでタイガーと相手レスラーが向き合っている状況を見せる。その後はバストショットを中心に芝居を描いていくという感じで、キャメラの動きが「アップ→ロング→バスト」と三角形の型に近い流れで演出するというもの。三角演出が定着する以前は、ロングから入ってミドル、それからアップみたいにカメラを段々と寄せていくみたいなセオリーがあって、そればかりやってる奴もいた。だけど、これだと分かりやすいけどインパクトがない。だから、いきなりアップでパーンとやってから、少し引いて芝居で動かすみたいな演出を思いついたわけだ。特に実写ならではということでもないけれど、マキノさんにも田坂さんにも影響を受けていない自分流の演出として根付いたんだよな。

野口:『マジンガーZ対デビルマン』(1973) では、ラストに登場する富士山を360°周り込むという実写のようなカメラワークが印象的でした。この演出は、現在3DCGが持つ利点のひとつとされている大胆かつ自由なカメラワークに当てはまります。それを手描きで演出されたわけですから、よくやりましたね。

勝間田:バックは山梨だろ、それをグルっと沼津から廻ってね。実は『狼少年ケン』で同様の演出を既にやってはいたのだけど、普通に作画するとカメラワークとしては速すぎるんだよ。3コマ打ちの場合は、スローモーションの感覚で描いてもらって初めて普通の(リアルタイムの)動きに見える。

野口:そうしたノウハウはぜひ3DCGアニメーションにも採り入れていきたいものです。ところで、『UFOロボ・グレンダイザー』(1975〜1977) では、勝間田さんはチーフディレクターという肩書きになっていますが、この頃に誕生したポジションだったのですか?

勝間田:その前からあったと思うよ。昔のTVシリーズでは、総監督というポジションがなかったので6班体制で回していくと、各班でスタイルがバラバラになってしまった。

野口:そこで、TVシリーズ全体でクオリティのバラツキを生じさせないようにとチーフディレクターが誕生したわけですね。

勝間田:その通り。その後、東映ではシリーズディレクターと呼ぶようになったけどね。

どんな様式であっても基本はドラマを演出すること〜現役最高齢の演出家からみた 3DCG

野口:フル3DCGアニメーションに対してどのような印象をお持ちですか?

勝間田:やはり、ただフォトリアルに仕上げただけでは面白くはならないだろうね。この前、『アシュラ』(2012) の試写を見せてもらったけど、ストーリーとしてもアニメーションの動きとしても凄くよくできていたよ。さとうけいいち 監督 は巨匠になるんじゃないかな。

野口:なるほど。

勝間田:『アシュラ』は原作漫画を読んで、ストーリーや絵柄的にも実写には不向きだし、アクション的には作画よりも 3DCG に向いていると思っていたんだ。今回の CG 版の『アシュラ』を観たら、イマジネーションがアニメの感覚で広がっていくように感じて「これはいいな」と素直に感心したよ。

野口:それは、3DCG アニメーション制作に携わる身として嬉しいです。先日調べてみたのですが、日本でフル CG アニメーションが制作されるようになって15年ぐらい経つのですが、これまでなかなか産業としても文化としても発展できずにいました。ですが、ここに来てようやく、次のステージへと発展できる兆しを感じるのでよりいっそう頑張りたいところです。

勝間田:フルCGアニメも、2D アニメで相応の実績を持つ演出家が立つようになれば変わると思うけどね。

野口:残念ながら、これまではなかなか来てくれなかったのです。やはり、2D 出身の方々は作画アニメーションがお好きなのでしょうか?

勝間田:2D アニメと同時に、子どもの頃から漫画を通してそうしたルックに慣れ親しんでいることはあるかもしれないね。だけど、演出家は常に新しい表現を追い求めているから単にこれまで知る機会が少なかったということだけじゃないのかな。『アシュラ』みたいな作品を観て、僕みたいに触発される演出家は必ず出てくるはずだよ。

野口:21世紀に入り、アニメの作り方が変わってきたなと感じることはありますか?

勝間田:制作技術とレイアウトのクオリティは目覚ましく発展したと思うよ。ただ、逆に悪くなったと感じるのは、"ドラマが描けていない作品が増えた" ことだなあ。例えば、主人公がイジメを受けたとする。主人公の悲しみをセリフ1つ2つで表すのは当たり前だけど、そうした描写から1〜2秒で直ぐに次の展開に繋いでしまう(主人公の悲しみや悩みが描ききれていない)といった具合に、さっきも話した "間" が描けていない作品が増えてしまった。テンポ優先になっちゃってるんだよね。

野口:なるほど。ドラマツルギー(起承転結や人物設定など、ドラマを描く上で原則となる作法)を踏まえていないということですね。

勝間田:そうだね。ただしアニメーションの場合、基本はしっかりとドラマを描くことであることは実写と変わりはないけれど、アニメーターの素養がある人が演出した方がいいと思うね。それで成功したのが、宮ちゃん(※ 宮崎 駿 監督のこと)なわけだから。そうした意味でも、CG 畑の人はアニメーションを勉強して、作画アニメの人たちは 3DCG を勉強するべきだよ。東映の京都と大泉がお互いのノウハウを学んでいったようにね。

野口:おっしゃる通りです。この連載でもよく話題に上るのですが、もっと 3DCG 制作者と作画スタッフとの交流が深まるといいのですが。

勝間田:必ず増えてくると思うよ。3DCG はカメラワークの自由度が大きいから、三角演出との相性も良いはず。だから僕も CG アニメを覚えたいと思っているんだ。

野口:ぜひ。最後に勝間田さんが演出される上で大切にされていることを教えていただけますか?

勝間田:ひとりの人間としての自分ならではの信念、テーマだよね。商業制作の場合、ほとんどのプロジェクトが原作付きなわけだけど、そうした中で演出家としての個性をどれだけ出せるのか、自分なりのスタイルをどう見せるかということにはこだわっているよ。

野口:なるほど。確かに技術や制作手法は移り変わっていきますし、流行りを追うだけではそのトレンドが終わったときにキャリアも尽きてしまう恐れがありますよね。自分独自のスタイルというものは一朝一夕に出来上がるものではありません。そうした意味でも勝間田さんのキャリアをお聞きして 継続は力なり だなと改めて実感しました。今日はありがとうございました!

Supported by Enhanced Endorphin

INTERVIEWER_野口光一(東映アニメーション)

EDIT_林 伸彦(モーションビッツ)、沼倉有人(CGWORLD)

PHOTO_弘田 充

LOCATION_更科(大泉学園)

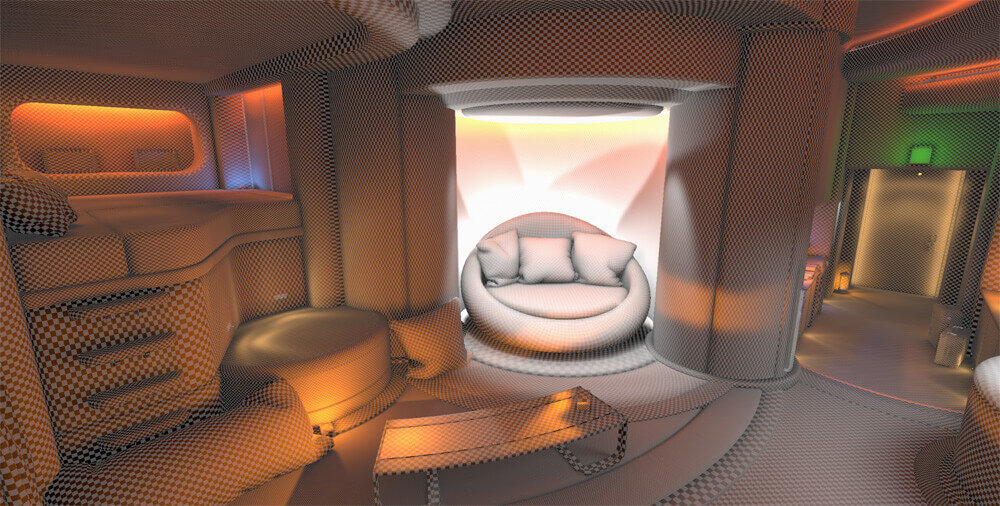

Enhanced Endorphin 展開中!

シリーズ企画「日本にフル CG アニメは根付くのか?」は、 "日本におけるフル CG アニメーションの振興を目指す" 「Enhanced Endorphin」(通称:EE) との共同企画。EE では、フル CG アニメーションの制作工程などを分かりやすく紹介するオリジナルコンテンツなども用意されているので、ぜひアクセスしてもらいたい。