現地時間の3月14日(月)〜18日(金)、米サンフランシスコのMosconeコンベンションセンターで開催されたGame Developers Conference(ゲーム ディベロッパーズ カンファレンス/GDC)2016。世界中から集結した開発者のためのカンファレンスイベントで、パブリッシャーの商談を主な目的とするE3や、エンドユーザーへのお披露目が主眼に置かれるTGSとは性格を異にする。とはいえ、本年が30周年記念ということや、昨年からのVRに対する業界全体の仕掛けもあり、WestホールのVRコーナー「VR Lounge」や、Northホールのプレイアブルデモのタッチコーナー「GDC Play」といった、通常のスクールスタイルのセッション以外に、体験可能な展示も多数行われていた。セッションの方も、VRDCと銘打って、VRの話題に特化したセッションを集めたカンファレンスが同時開催されたのも本年の特徴だ。

▲VRゲームデモ中心のNVIDIAブースとPS VRの価格を発表したSCEのブース

このように多様性を増したGDC2016ではあるものの、3日目となる16日(水)から最終日まで、Southホールにて、ほぼ例年通りの規模で展示会「GDC EXPO」が開催された。

EXPOのほうも全体のトレンドを受けて、VR HMD「Oculus Rift」(オケラス リフト)を3月28日(月)に発売するOculusのみならず、NVIDIA、SCEといったPC、コンソールハードウェアメーカーや、Unity Technologys(ユニティ テクノロジーズ)、Epic Games(エピック ゲームズ)、Crytek(クライテック)といったゲームエンジンプロバイダーが、こぞってVRを前面に押し出した展示を行う一方、グラフィックス関連のツール、ミドルウェアを扱う事業者は、比較的浮き足立つことなく、例年通りの冷静な展示であったように思う。

本稿では、CGWORLDの読者にとって関心が高いCG関連の展示にフォーカスして「GDC EXPO」の模様をお伝えしたい。

▲ハードの盟主同様に大きなブースを構えるゲームエンジンプロバイダ。今年はAMAZONも「Lumberyard」を大きく展示

<1>モーションキャプチャの展示は出展するプレイヤーに変化あり

例年、そのブースサイズやデモの派手さから、比較的目立った展示を行っているのが、モーションキャプチャ環境の展示だ。ところが本年は、フェイシャルモーションキャプチャの展示を、ほとんど見つけることができず、やや寂しい印象。

光学式のフルボディキャプチャ環境では、バスケットボールのプレイをキャプチャするデモを行っていたOptiTrack(オプティトラック)は一社気を吐いていた。フェイシャルでは、DI4DがTechnoprops(テクノプロップス)のハードウェアとX MOCAP SOLUTIONS(エックス モーキャプ ソリューションズ)のマーカー、スーツを着用したアクターをスタンバイさせていた(筆者が訪れた時はキャリブレーション中)が、同社のマーカーレスフェイシャルアニメ処理ソフトの出展のようであった。その一方で、ブース自体は小規模ながら、いくつか出展が見られたのは、センサー式キャプチャ環境である。

▲OptiTrackブース、今回の趣向はバスケ

▲DI4Dはマーカレスフェイシャルキャプチャを出展

センサー式の定番、Xsens(エックスセンス)のブースでは、特徴的な黒にオレンジのラインのスーツを身にまとい、画面中のキャラクターに対して、キャプチャしたモーションをリアルタイムに流し込むデモを行っていた(正確には、筆者が訪れた時はこちらもキャリブレーション中)。

また、ブース展示ではないが、Epic Gamesの「Unreal Engine」のセッションにて、同社のキャプチャシステムを利用してNINJYA THEORY(ニンジャ セオリー)のゲームタイトル「Hellblade: Senua's Sacrifice」(ヘルブレイド:セヌアズ サクリファイス)のヒロインに、ステージ袖のアクトレスからリアルタイムでキャプチャしたモーションを流し込みつつ、完全にリアルタイムでカットシーンを行うデモを行っていた。

デモはキャプチャデータをポスト処理したものと遜色ないクオリティで、同社のシステムのキャプチャ精度、粒度が、リアルタイムにフィルタ処理しながら出力しても十分に実用レベルであるということを証明してみせた。

なお、セッション後にブースで聞いたところ、このデモのフェイシャルキャプチャにはTechnopropsのハードウェア、ソフト側の処置には3Lateral(スリーラテラル)のフェイシャルリグ、Cubic Motion(キュービック モーション)の表情認識技術が活用されているとのことだった。

▲Xsensのブースは、いつも通りのデモを準備中

▲「Hellblade: Senua's Sacrifice」のカットシーン

▲リアルタイムで演技するアクトレス

▲ちょっと暗いが胸にXsensのロゴが見える

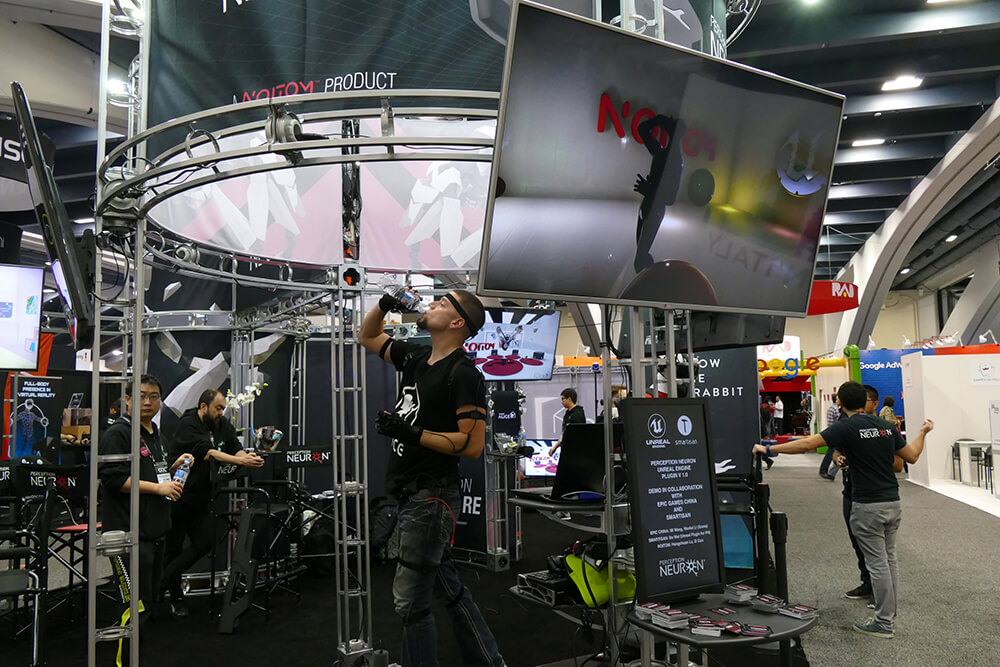

次に目立ったモーキャプシステムは、中国Noitom(ノイトム)の「Perception Neuron」(パーセプション ニューロン)だ。32個のセンサーで構成されるものでも1499ドルとかなり安価なシステムとなっている。

筆者が初めて存在を認識したのは、2014年のSIGGRAPHのときで、KICK STARTERで資金を集めて昨年製品化にこぎつけた。SIGGRAPHから帰国後、すぐにダメ元でバック(支援)を決めたところ、相応に遅れは出たものの昨年5月には製品の出荷を始め、筆者の手元にも8月に無事に届いている。

今までのショウ出展は、バッカー(支援者)集めを目的としたプロトタイプ展示だったが、今回は、製品化後ということで製品版によるデモを行っていた。

ブースの奥では「PROJECT ALICE」(プロジェクト アリス)という新プロジェクトのデモも行っていたが、新製品の開発プロジェクトではなく、同社のセンサーによるキャプチャと他社の光学式キャプチャを組み合わせた、複数人によるVRコンテンツ体験のプロジェクトで、コンテンツ自体は楽しいものであったが、モーションキャプチャからは離れてしまっている。

▲Noitomは「Perception Neuron」製品版でデモを行っていた

▲ブース奥では少人数で「PROJECT ALICE」を公開

「Neuron」同様のコンセプトのキャプチャ環境として、同じくKICK STARTER発のYOST LABS(ヨスト ラボズ)の3-SPACE SENSORS(スリー スペース センサーズ)が出展されていた。

3499ドルと、決して安くはない価格の割に、センサーサイズが大作りであることによる取り回しの悪さや、17センサー構成で指のアニメーションがキャプチャできない等の制約もあり、現世代の製品では、ちょっとプロユースには物足りない。

はっきり言って「Neuron」のほうが安くて出来がいい。同テクノロジを活用したホビー向けVRコントローラ「PrioVR」(プリオ ブイアール)のSDKキットを、通常1200ドルのところ888ドルにディスカウントするというオファーを行っていたが、SDKなしの安価な民生品の計画がまだ見えてこない。

▲YOST LABSブースでは残念ながらモーションキャプチャのデモは見られず

「PrioVR」以外では、SIXENSE(シクセンス)の「STEM System」(ステム システム)はVRゲームプレイに主眼を置いたものでありながら、将来的に格安のモーションキャプチャシステムとして活用できる可能性を感じた。

「STEM System」は、磁気式のセンサーすべてがそれぞれ個別にベースステーションとワイヤレスで接続されて、ベースステーションが各センサーの位置と向きの情報を収集する。ブース担当者もセンサーの数は追加できるとしていたし、公式サイトにも2人分それぞれ7ヶ所を検出可能という記述も見られるため、現状のSDK上では一人が多くのセンサーを装着することは想定されていないとしても、ハードウェア的には少なくとも14個のセンサーは識別可能だと推測される。

バッテリーを内蔵したセンサーは5x3x2センチくらいの大きさでかなり大きいものの、ワイヤレスで5メートル四方のトラッキングが可能というスペックを維持しながら、小型化すれば安価で取り回しのいいモーションキャプチャ環境になると思われる。仮に現在の価格で17ヶ所のセンサー(うちコントローラー2個)構成を試算すると約1280ドルとなり、将来的にこのあたりの価格で小型のものが手に入るなら通わず買いだ、と思ってしまう。

「STEM System」は「Oculus Rift」をサポートしており、現状のセンサー内蔵2コントローラー+1センサーのセットが399.99ドル、+3センサーのセットが579.99ドルという価格が、ホビー用の入力デバイスの価格として許容できるなら、VRゲームをより楽しむために購入するのもアリだろう。

▲VRゲームプレイ用途の「STEM System」

▲ベースステーションにセンサー入りコントローラ2個+1センサーが「STEM System」の最小構成

▶︎次ページ:やはりVRで活気付くCG開発ツール︎ [[SplitPage]]<2>やはりVRで活気付くCG開発ツール

ゲーム内のアセットやシーンを作成するツールやミドルウェアで、最も精力的にブースセミナーを開催していたのは、Side Effects Software(サイド エフェクツ ソフトウェア)の「Houdini」(フーディニ)だ。

特に、昨年12月にリリースされたプラグイン「Houdini Engine for UE4」を用い「Houdini」で作成したプロシージャルなアセットを「UE4」にプロシージャル制御を行うパラメータと共にUnrealエディタにインポートし、「Houdini」に立ち戻ることなくUnrealエディタ上で変更できる機能は非常に便利だ。

既存のワークフローとの兼ね合いもあるだろうが、大量にアセットを取り扱う「UE4」を使用するプロジェクトでは、アセット製作のみ「Houdini」で行うというのも十分に検討できるように思えた。

▲「Houdini」の展示では「Houdini Engine for UE」のチュートリアルを実施

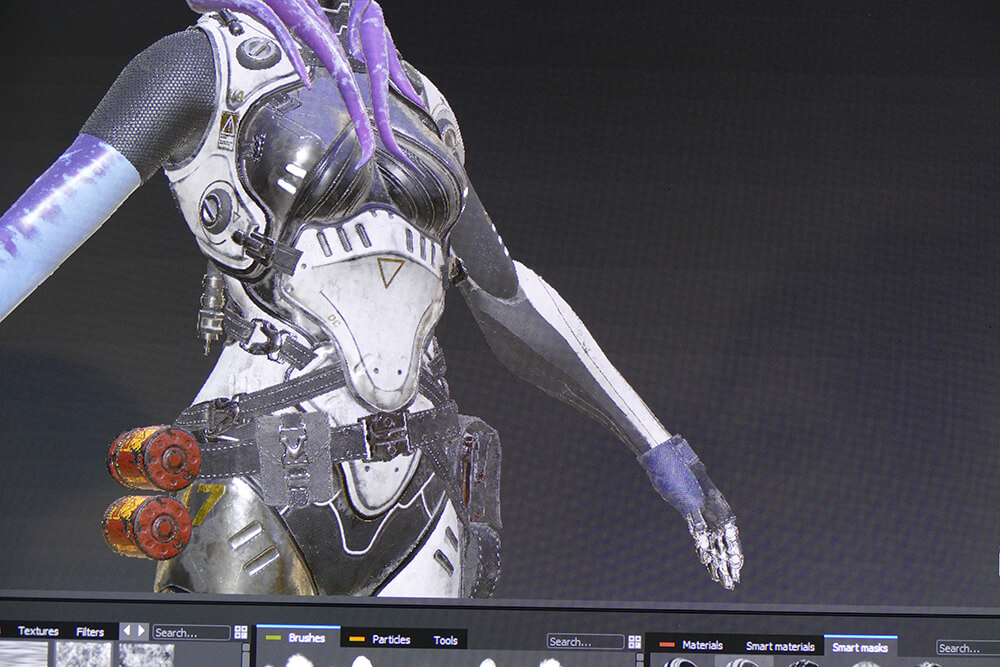

「Houdini」ほどは精力的なデモを行っていなかったものの、Allegorithmic(アルゴリズミック)のプロシージャルテクスチャ作成ツール「Substance」(サブスタンス)は、各種DCCツール、ゲームエンジンにインテグレートされており、もはやフォトリアルでありながら省メモリなテクスチャを用意するためには必須のツールと言えるだろう。2月に発表されたAMAZONの新ゲームエンジン「Lumberyard」(ランバーヤード)も、いち早くサポートを表明している。

▲「Substance」の展示もやはりツールのチュートリアルが中心

▲「Substance」による高品質なサンプルは、やはり目を引く

小粒でピンポイントながら、Artmatix(アートマティック)は「Materialize」(マテリアライズ)というタイリング用ループテクスチャ作成ツールのデモを行っていた。

アイルランドからやってきたという彼らは、ちょうど2日前に完成したという「Materialize」のデモを見せてくれた。テクスチャによっては完璧にループする状態にはならないものの、マルチテクスチャ前提である程度伸びてしまう床タイルなら気にならないレベルだと感じた。

1回の変換で同時に6段階の解像度のテクスチャが一度に得られるのもLOD用のMIPマップが必要な際に便利だろう。ただ、シームレスなループテクスチャの生成ツールには、もっと安価なものもあり、価格に見合うかどうかは微妙なところだ。

「Materialize」は、オンラインでサーバにデータを送ると結果が数秒後に帰ってくるSaas形式でサービスされ、年間セールス10万ドル以下のインディなら月額29ドル、年間100万ドルなら月額299ドルで利用できる。

それ以上のセールスならArtmatixに問い合わせる必要がある。なかなかビジネス的には厳しい予感もするが、頑張っていただきたい。

▲Artmatixブースでの「Materialize」デモ画面

その他、「Unity」向けにアセット配置を行うレベルエディタ「SCENE FUSION」(シーン フュージョン)や、「UE4」や「Unity」にテクスチャストリーミングを提供する「GRAPHINE」(グラファイン)といった周辺ツール、ミドルウェアの出展もあった。

CG関連ツールではないが、「UE4」のプラグインとして、テキストエディット可能でブループリントと相互可搬なスクリプト環境を付加する「SkookumScript」(スクークムスクリプト)の出展もあり、派手な注目を集めていないブースも見逃せない。

▲GRAPHINEのブースもVRデモを行っていた

▲GRAPHINEによるテクスチャストリーム出力

▲SkookumScriptブースには、なぜか白衣のスタッフがアテンドしていた

これらの積極的なブース展示の反面、Autodesk(オートデスク)がEXPOブースで一般開発者向けの展示は行わず、プライベートブースでビジネスパートナーと商談のみを行っていたのは残念だった。

イベントスポンサーでもあり、同社のゲームエンジン「Stingray」(スティングレイ)が1.2にバージョンアップしたばかりという時期でもあったのだが、セッションの方も「Stingray」関連のものが2コマ、使用タイトル「Warhammer: The End Times - Vermintide」(ウォーハンマー:ジ エンド オブ タイムズ バーミンタイド)のものが1コマ、新製品「Memento」(メメント)のものが1コマと、他のスポンサー企業と比較して、かなり少ないセッション数だった。

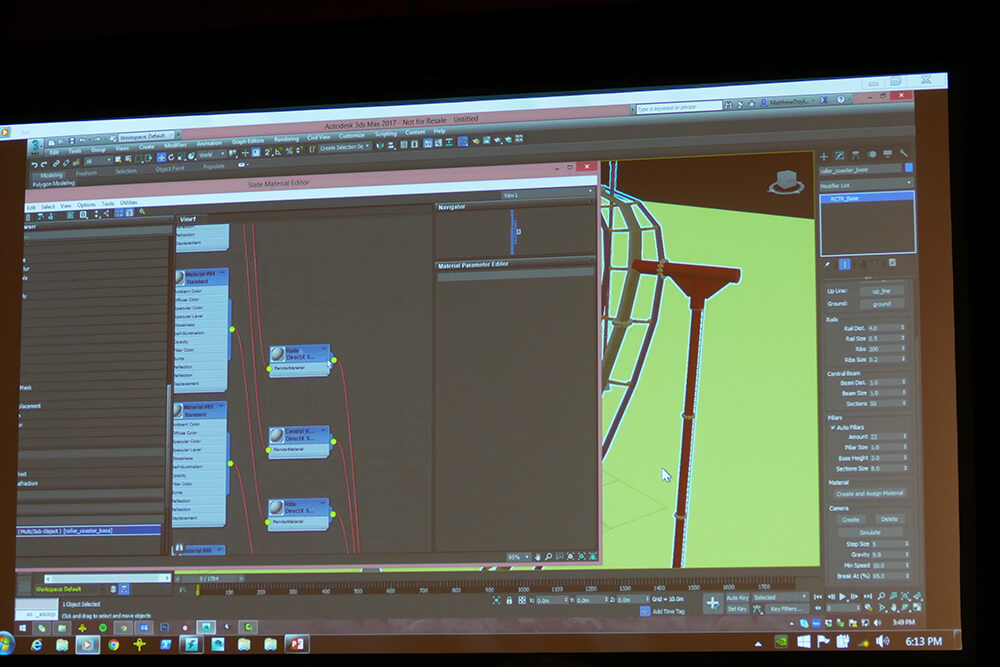

筆者はそのうち、1.2で「Oculus Rift」以外に「HTC Vive」(エッチティシー バイブ)をサポートしたとあって、「3ds Max」をアセット製作ツールとして活用したVRコンテンツ製作のワークフローのセッションを聴講した。

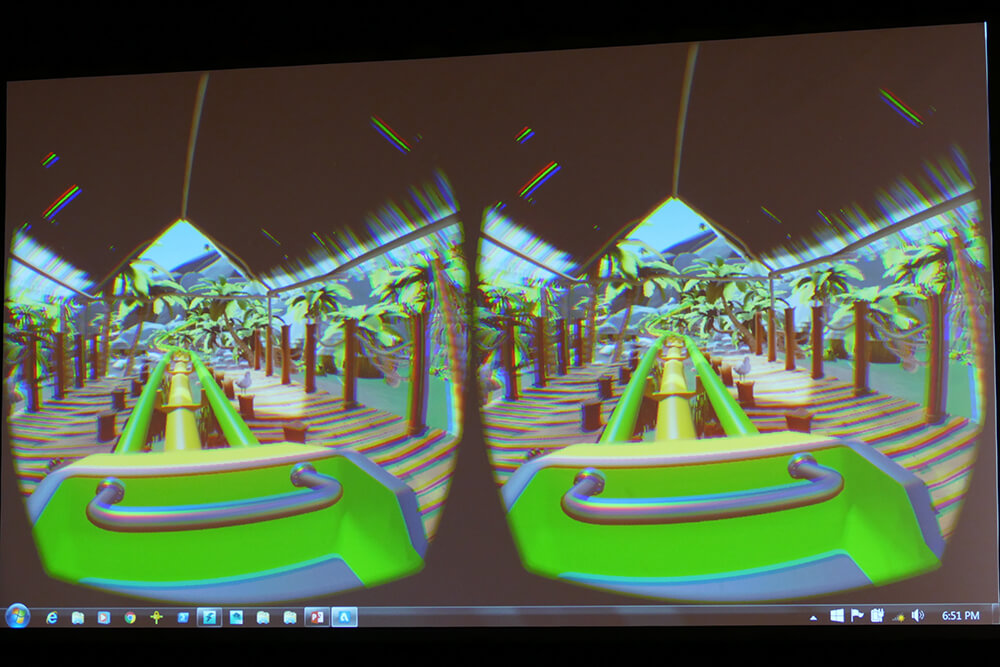

「Stingray」というと、これまで「Maya」「Maya LT」からのワークフロー解説がほとんどであったが、「3ds Max」でスプラインに沿ってジェットコースターのモデルを配置し、レール上を走行するコースターのモデルにカメラを付けて、VR HMDに出力するまでの一連の作業の流れを確認できた。「Maya」系と比較して、いくつか不利な点はあると思うが、「3dx Max」でもVRコンテンツ作成上の基本的なお約束を守ってさえいれば、特に問題なくアセット、シーンともに作成可能だ。

▲VRコンテンツ製作セッションにおける「3dx Max」の作成画面

▲「3dx Max」で作成したコースターのシーンを「Stingray」でVR HMD出力

▶︎次ページ:はるばる海を越えて参戦した日本勢︎ [[SplitPage]]<3>はるばる海を越えて参戦した日本勢

SCEを除くと、数少ない日本勢で最も目を引いたのは、ファイルIOや動画ストリーム再生に強みを持つCRI・ミドルウェアのブースだ。

今年のトレンドを意識してか、大きくアピールしていたのは「Sofdec2 for VR」というVR HMD「Oculus Rift」と「Gear VR」に対応するストリーム映像再生ミドルウェアだ。「Oculus Rift」の場合は4K、「Gear VR」の場合は2.5K解像度で60fpsの高フレームレートでの動画再生に対応する。ただ、「Oculus Rift」の最大フレームレートが90fpsであることを考えると、「Oculus Rift」版は若干物足りない。というのも、ストリーム映像にシームレスに切り替わるようなゲームのカットシーンの場合で、そのゲームが90fpsを死守するようにつくられていた場合を想定すると、通常のディスプレイで視聴するには十分な60fps動画が、直前のフレームレートとのギャップでどうしても滑らかさが落ちたように体感してしまうのではないかと危惧するからだ。

特に首を動かした際に、新たに視野に入ってくる部分が気になるのではないかと思われる。ソース動画の最大フレームレート自体は30fpsで構わないと思うので、ミドルウェアがデコードした後に中間フレームを生成してから描画エンジンに90fpsで渡してあげる機能があると、もっと良くなるのではないかと思えた。

VR HMDの活用が期待されるマーケットは、ゲームだけではなく、VR映像の視聴も大きな期待を集めている。高品質な圧縮、伸張、高フレームレートが出せるミドルウェアの需要は大いにあるだろう。また、従来のPC、コンソールゲームのクオリティを維持しながら、VR HMD用にすべてリアルタイムの3Dレンダリングを行うのは、パフォーマンス的に厳しい局面もあるだろう。そういった際に、最遠景など、ゲーム画面を構成する、ある一定部分のアニメーションに動画ストリームを活用するといったことも考えられる。CRI・ミドルウェアには、同社の強みを活かして、引き続きVR関連にも力を入れていただきたい。

▲CRI・ミドルウェアのブースも規模は小さくない

▲CRI・ミドルウェアの主力は動画再生ミドルウェア

例年通り比較的大きめのブースを構え、自社開発のリアルタイムレンダリングエンジン「Mizuchi」、「Maya」用ポストエフェクトプラグイン「YEBIS for Maya」、C#ゲームエンジン「Xenko」(ゼンコー)を出展していたのがシリコンスタジオだ。

同社ミドルウェア製品の品質には定評があり、日本の企業ということもあって同社が開発するタイトル以外にも日本のゲーム会社での採用実績は多い。海外でもランタイム版のポストエフェクトミドルウェア「YEBIS 3」が、アメリカやイタリアの会社で採用されている。今回のブース出展では、絶対数は必ずしも多くないものの、高品質なビジュアル出力に魅かれた来訪者が、ブースにアテンドするスタッフに対して熱心に質問する姿が見受けられた。

▲例年通り比較的規模の大きいシリコンスタジオのブース

▲シリコンスタジオの主力はMaya版のYEBISだろうか

その他、ペンタブレットのWACOMも中規模のブースを構えていた。誰もが認識しているデバイスであるためか、やはりブース内への人の入りはおだやかなもので、ブースへの来場者は、皆落ち着いて描き味を確かめているようだった。

▲WACOMブースでは、落ち着いて試すことができた

以上が、今回のGDC EXPOにおけるCG関連の出展状況だ。昨年との比較でいうと、CG関連の出展者数は、やや少なかったように思う。VR関連の華やかさの陰で、相対的に目立たなかったことと、エンジンと協業しているミドルウェアの定番化が進んだからだろうか。

実際、本稿で紹介した以外に、樹木生成ミドルウェアの「Speed Tree」(スピードツリー)やリダクションの「Simplygon」(シンプリゴン)も例年通り出展していたのだが、あまりアピール上手ではないのか、どうにも新たな驚きはなく定番感がにじみ出てしまっていた。

その一方で、今回意を決してGDCに参戦してくれたCIR・ミドルウェアには、日本人として賛辞を贈りたい。もちろん例年通りの出展を続けるシリコンスタジオにもだ。ワールドワイドで見ると、以前と比べておしょうゆ味のゲームのヒット作が減り、その結果として日本人スピーカーによるセッションが減ってしまったGDCだが、今現在、世界に通用するゲームをつくっている開発者が惜しげもなく自分たちのゲームの仕組みを教えてくれる数少ない機会には変わりない。たとえ言葉が分からなくても、視覚的にある程度は理解できるアーティストにとって、必ずしもハードルが高くないセッションもあるので、機会があれば是非参加していただきたい。

PHOTO & TEXT_谷川ハジメ(トリニティゲームスタジオ)