「CGなしの本格アクション」「ノーCG」といった映画宣伝コピーを目にする。また、CGに限らず、デジタルの表現技法はアナログのそれに対して下位にあつかわれることも多い。そうした半ば無意識的なCG蔑視における象徴とも言えるのが、3DCGのリアリティが高まるにつれ常に付きまとってきた問題。そう、人物表現における「不気味の谷現象」である。

本来はアンドロイドのようなロボットに用いられてきた概念だったが、現在は3DCG業界でもすっかりポピュラーな言葉になっている。しかし中には、誤って用いている例もみられる。そこで、もう一度「不気味の谷現象」とは何であるかをおさらいし、その問題の解消に取り組んできた系譜を探っていきたい。

<関連する記事>

・なぜ、CGは嫌われる? ヴァーチャル・ヒューマンに対する「不気味の谷現象」問題を追う(第2回:発展期 1980年代末~2000年代初頭)

・なぜ、CGは嫌われる? ヴァーチャル・ヒューマンに対する「不気味の谷現象」問題を追う(第3回:日本で生まれたヴァーチャル美女 〜1980年代後半から2000年代前半〜)

・なぜ、CGは嫌われる? ヴァーチャル・ヒューマンに対する「不気味の谷現象」問題を追う(第4回:不気味の谷を乗り越える日〜2000年代後半から、現在(2016年)まで〜)

TEXT_大口孝之

EDIT_UNIKO、沼倉有人 / Arihito Numakura(CGWORLD)

<1>「不気味の谷」とは何か

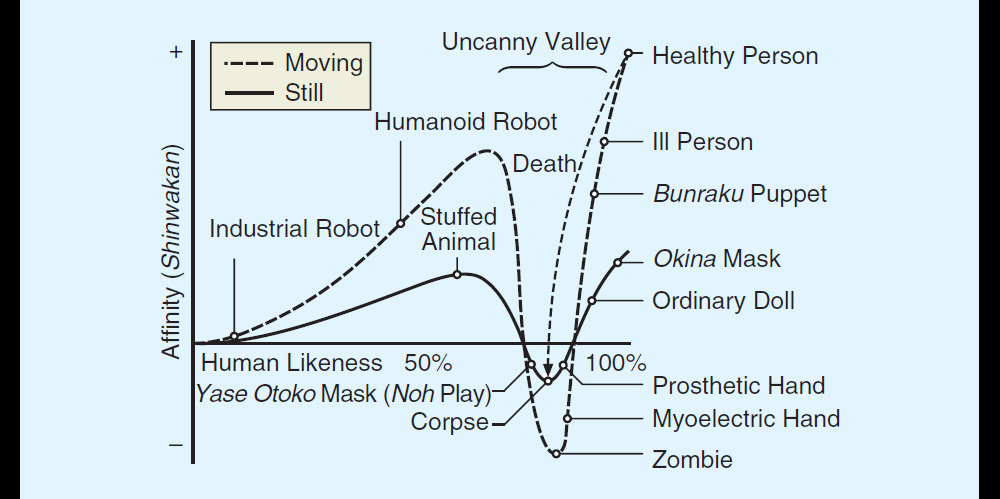

「不気味の谷現象」(英語名:Uncanny Valley)(*1、2)は、ロボット工学者で東京工業大学・名誉教授の森 政弘博士が1970年に発表した概念である。森博士が、外見が本物の手にそっくりの電動義手と握手した際に感じた嫌悪感から発想し、「類似度が上がって行くに従い親和感も増加して行く。しかし、類似度がほとんど人間に近くなった近傍で、親和感は急激に負の領域にまで落ち込んでしまい、人間は気味悪く感じるようになってしまうのである。この親和感曲線が負に落ち込むことを、『不気味の谷』現象と名付けた」と述べた【図1】。

【図1】「不気味の谷現象」概念図(Mori、2012)

(*1)森 政弘著:『不気味の谷』、『日本のロボット研究開発の歩み』、『日本ロボット学会ロボット研究開発アーカイブ実行委員会

rraj.rsj-web.org/atcl/2341

(*2)Masahiro Mori:『The Uncanny Valley』、Robotics and Automation Magazine, Vol.19, No.2, p98-100, IEEE(June 2012)

元々は、正式な論文として発表されたものではなく、エッソスタンダード石油広報部から発行されていた雑誌『Energy』(*3)に、エッセイとして掲載されていた。しかしこの概念は、森博士自身も「何の反響もなく長く眠っていたが、2005年という35年も後になって、欧米で引用され始め(後略)」と述べられているように、最近までほとんど知られていなかった。

(*3)森 政弘著:『不気味の谷』、『Energy』第7巻、第4号、p33-35、エッソスタンダード石油(1970年)。この『Energy』は、1964年4月から1974年12月まで季刊で計39冊+特別号1冊が発行された。

<2>早くから気づいていたピクサー

森博士が言う2005年という年であるが、筆者はこの前年に『Mr.インクレディブル』(2004年)の取材で、ピクサー・アニメーション・スタジオのプロデューサーであるジョン・ウォーカー/John Walker氏【図2】にインタビュー(*4)しており、以下はその時の内容の一部である。

-キャラクターのフォルムはカートゥーン的なのに、髪の毛や肌、衣服などはフォトリアリスティックですね。この相反する要素を組み合わせるのに、苦労はなかったですか?

ジョン・ウォーカー(以下、ウォーカー):それはすごく良い質問で、まさにその点がわれわれの最大のチャレンジでした。毛穴や鼻の穴、睫毛、眉毛などをどれくらいリアルに描こうか、その度合いを見極めるのは非常に難しかったのです。もちろん技術的にはどこまでもリアルに出来ますが、しかし過剰に生々しくなってしまうと、ある所で急に不気味になってしまうのです。だから、不気味になる一歩手前に線を引くというのがとにかく大変でした。そのコンセプトの1つとして、"Uncanny Valley"(不気味の谷)という概念があります。

-その言葉は、日本のロボット工学者である森政弘博士の論文からとったものですか?

ウォーカー:そうです。だからわれわれは「不気味の谷」に落ち込まないように、過去のキャラクターの研究から始めました。壁に掲示板を作りまして、右端が親しみやすいGOOD、左端を不気味なBADとして、キャラクターの写真を貼っていくのです。そしてBADの所には気持ちの悪い某3DCGキャラクターを貼って戒めとし、GOODの所には、例えばランキン=バス・プロ(Rankin/Bass Productions)(*5)の人形アニメなどを貼っていきました。最初は頭髪もスタイライズされたもので作っていたのですが、リアルな方が良い結果が出たのですね。それでヘア・シミュレーションにはこだわったのです。

つまり、少なくとも『Mr.インクレディブル』の制作が始まった初期の段階で、ピクサー・アニメーション・スタジオは「不気味の谷」を意識していたはずなのである。では、なぜピクサーが早くからこの問題に着目していたかについて考えてみたい。

(*4)大口孝之著:『インタビュー 映画「Mr.インクレディブル」プロデューサー ジョン・ウォーカー氏』、『映像新聞』、p22、映像新聞社(2005年1月3日)

(*5)ランキン=バス・プロは米国の映画プロダクションであるが、実作業の多くを持永只仁氏らのMOMプロダクションなど、日本のスタジオに依頼する形で製作を行っていた。

<3>ユタ大学における人物CG表現の黎明

現在、ピクサー・アニメーション・スタジオとウォルト・ディズニー・アニメーション・スタジオの社長を兼任するエドウィン・キャットマル/Edwin E. Catmullは、初めてリアルな人間の3DCG表現に取り組んだ人物のひとりでもある。彼は高校時代からディズニーのアニメーターになる夢を持っていたが、絵の才能がなかったことから、コンピュータでアニメーションを作成するアイデアを思い付いた。そしてユタ大学(University of Utah)の博士課程において、フレドリック・パーク(Fredric I. Parke)と共に、『Halftone Animation』【図3】と題された作品を、1972年に完成させた。ここに史上初の人間の頭部の3DCGアニメーションが登場する。

モデルはパーク夫人だったが、彼の子供が母親だと気付いたそうである。その後パークは、顔の3DCG表現を追及していく。彼が1974年に博士論文と共に発表した映像には、かなりリアルなスピーチ・シミュレーションが見られた。

【図3】「ハーフトーン・アニメーション」(Halftone Animation)

E. Catmull and F. Parke, University of Utah, 1972

<4>映画『未来世界』

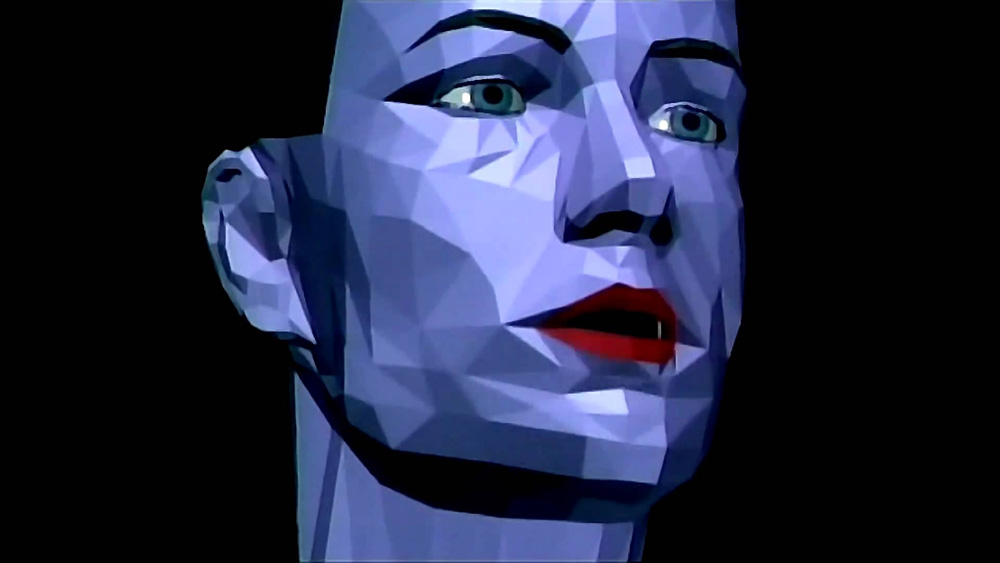

なおこの「ハーフトーン・アニメーション」は、映画『未来世界』(Future World, 1976)において劇中のモニタ画面に流用されている。そしてこの映画には、もうひとつ重要な3DCGが登場していた。それは、主人公チャックを演ずるピーター・フォンダの頭部が、シェーディング画像で表現されるシーン(*6)【図4】で、これを手がけたのはインフォメーション・インターナショナル/Information International, Inc.(以下、トリプルアイ)だった。

【図4】『未来世界』よりピーター・フォンダの頭部3DCG

© 1976 AIP/The Aubrey Company

(*6)これは一般人が目にした初めてのフォトリアルな3DCGで、当時高校生だった筆者の人生を決定付けた映像でもあった。IMDbのデータでは、これもキャットマルとパークの仕事のように記載されているが誤りである。現在この映像は、トリプルアイの1976~79年のデモリールの5:53あたりから見られる。

このトリプルアイは、マイクロフィルム・レコーダーや印刷用コンピュ-タ合成システムを開発販売する会社だったが、3DCGアーティストのジョン・ウイットニー・シニア/John Whitney Sr.の作品『Matrix III』(1972年)に制作協力している。

そしてこのフィルムを、映画『ウエストワールド』(『Westworld』1973年・*7)の劇中モニター画面用として借りにいったのが、監督・脚本も務めていた小説家のマイケル・クライトン(Michael Crichton)だった。クライトンはこれに加えて、ロボットガンマンの主観映像の画像処理をトリプルアイに依頼する。この作業を担当したのが、ウイットニー・シニアの長男である、ジョン・ウイットニー・ジュニア/John H. Whitney Jr.だった。

(*7)『未来世界』は『ウエストワールド』の続編であるが、こちらにはクライトンは関係していない。なお現在『ウエストワールド』は、米国でテレビシリーズ版が製作されている。

ウイットニー・ジュニアは3DCGによる映画制作という野望を抱き、1976年にトリプルアイ内にエンターテインメント・テクノロジー・グループ/Entertainment Technology Gruopを結成した。そして、ユタ大出身者を仲間に加えて本格的な3DCGプロダクション業務を開始し、受注した最初の仕事がこの『未来世界』だったのである。

<5>映画『ルッカー』

当時ウイットニー・ジュニアは、「あと10~20年で人間とまったく見分けのつかないシミュレーションの俳優が登場するだろう」と考えており、雑誌のインタビューでロングショットにおける俳優の代役、あるいはすでに亡くなった俳優、さらにエイリアンや動物、大群集などを3DCGキャラクターに演じさせる可能性について述べている。このアイデアを聞いたクライトンは早速シナリオ化し、『ルッカー』(『Looker』1981年)というスリラー映画として監督することにした。

そのストーリーは「ある企業が、密かにテレビCMのモデルたちをヴァーチャル俳優にすり替えてしまい、その目から放たれる催眠光線で視聴者をコントロールする」というものだった。だが設定に無理があり過ぎるのと、クライマックスの演出があまりにも間が抜けていて、日本では未公開に終わっている。とはいえ随所に登場するギミックが素晴らしく、人間の全身をデータ化する3Dスキャナ(ポール・デベヴェック/Paul DebevecのThe Light Stagesを連想させる)や、テレビスタジオと3DCGをリアルタイムで合成するヴァーチャルセット、瞳孔追跡による広告の効果分析など、今日では実現しているアイデアが数多く見られる。

今回も3DCGを担当したトリプルアイは、『未来世界』でピーター・フォンダをデジタイズしたのと同じ方法で、女優スーザン・ディを計測した。そして彼女がデータ化されていく過程(*8)【図5】を、ワイヤーフレームからテクスチャ・マッピングが施されるまでを表現している。特に眼球だけが動いているカットは面白い。

【図5】『ルッカー』よりスーザン・ディの頭部3DCG

© 1981 The Ladd Company/Warner Bros.

(*8)トリプルアイの1982年のデモリールの5:20秒あたりから見られる。

<6>『Adam Powers』と『トロン』

トリプルアイは1981年のSIGGRAPHに、『Adam Powers』あるいは『The Juggler』と名付けた、ジャグリングをする人物キャラクターの3DCG映像(*9)【図6】を発表した。これは、大道芸人の演技を複数のカメラで撮影し、そのモーションデータに基づいてシルクハットとタキシードを身に付けた3DCGキャラクターをアニメートした作品だった。

【図6】『Adam Powers』(The Juggler)© 1981 Information International, Inc.

(*9)やはりトリプルアイの1982年のデモリールの中で見られる。

このデモ映像に大きく反応したのが、ドナルド・クーシュナー/Donald Kushnerとスティーブン・リズバーガー/Steven Lisbergerという独立系アニメ制作者たちだった。

彼らはコンピュータ内の世界を舞台とした映画を企画しており、早速トリプルアイにパイロットフィルムの制作を依頼する。そしてこの計画にGOを出したのがウォルト・ディズニー・プロダクションで、映画『トロン』(『Tron』1982年)として結実する。この『トロン』に登場する人物キャラクターは、特殊な衣装を着た俳優を3DCG風にオプチカル処理したものだったが、MCPというラスボスは『Adam Powers』のフェイシャル・データをベースにしてモデリングされた3DCGキャラクターだった。

<7>NYIT/CGL

コンピュータ・アニメーションを研究できる就職先を探していたキャットマルは、1974年にニューヨーク工科大学(New York Institute of Technology:以下NYIT)に招かれる。ここの学長であるアレキサンダー・シュアー/Alexander Schureは非常に変わり者で、学内にスタジオを設けて、劇場用長編アニメ映画を作るという野望を持っていた。そして「3DCGはエフェクトと費用の面で、アニメーションに大きな発展をもたらすであろう」と確信し、キャットマルにCG研究所(NYIT/CGL)の設立を依頼する。キャットマルは、ユタ大3DCGグループのメンバーをここに誘い、2Dデジタル・アニメーション・システムの研究開発を進めると同時に、より高度化させた3DCGシステムの完成を目指した。

だが、ここの研究が形になり始めた1979年に、ジョージ・ルーカス/George Lucasがキャットマルら主要メンバーをヘッドハントし、人材は半分近くまで減ってしまう。残ったメンバーの中には、「Halftone Animation」を手がけたパークもいた。彼は、相変わらずフェイシャル・シミュレーションの研究を続けており、アーティストのレベッカ・アレン/Rebecca Allenに協力して、ウィル・パワーズの『Adventures in Success』(1983年)【図7】や、クラフトワークの『ミュージック・ノン・ストップ』(Musique Non Stop、1986年)【図8】などの、顔をモチーフとしたミュージックビデオを制作している。

【図7】ホロウマスク錯視効果をうまく使ったウィル・パワーズの『Adventures in Success』のミュージックビデオ

© 1983 Island Records Inc.

【図8】クラフトワークの『ミュージック・ノン・ストップ』のミュージックビデオ

© 1986 Kling Klang Produkt

またNYIT/CGL全体では、人類絶滅後の地球でロボットたちだけが暮らしているという内容の、90分のフル3DCG映画『The Works』を企画していた。そのパイロット映像の中には、見事なスピーチを披露するキャラクターも登場する。だが、シュアー学長の極端な秘密主義が災いして、現在それらを見ることは不可能に近い(ごく一部分だけならYoutubeでも確認できるが、軽妙な掛け合いを見せる司会者コンビのキャラクター【図9】が登場しないのは残念だ)。映画化も当時のマシンパワーでは断念せざるを得ず、1984年に中止された。

【図9】『The Works』のパイロット映像を再構成して、テレビショー風に構成された『3DV』の男性キャラクター

© 1982 NYIT

<8>モントリオール大学

カナダ・モントリオール大学(Universite de Montrealの計算機センターに3DCG研究グループを設立した、ナディア・マニュナ・タルマン/Nadia Magnenat-Thalmannと、ダニエル・タルマン/Daniel Thalmann、フィリップ・ベルジュロン/Philippe Bergeron、ピエール・ラシャペル/Pierre Lachapelleらは、シンプルなワイヤーフレームで制作されたキャラクターアニメ『Vol de Reve/Dream Flight』(1982年)を制作した。この作品は当時、3DCGで初めて明確なストーリーを持った作品いう評価を受けている。

ベルジュロンとピエール・ラシャペルは、メンバーにダニエル・ラングロワ/Daniel Langloisとピエール・ロビドゥー/Pierre Robidouxを迎え、NFB(National Film Board of Canada:カナダ国立映画制作庁)の援助を受けて、より本格的な3DCG短編制作を開始する。そして1985年に、落ちぶれたピアノ弾きが人気のあった過去を回想する、8分間の3DCGアニメ『ピアノ弾きトニー』(『Tony de Peltrie』【図10】)を制作し、フォトリアルではないが初めて人間の表情をリアルに表したストーリー作品として話題を呼んだ。

【図10】『ピアノ弾きトニー』

Philippe Bergeron, Pierre Robidoux, Pierre Lachapelle, Daniel Langlois, 1985

デザインの学士号を取得したラングロワは、NFBのディレクターを務めた後、1987年にソフトイマージ(Softimage)を設立した。そして、高度な3DCG表現を可能にした「SOFTIMAGE 3D」を市販する。このソフトは洗練されたGUIを備え、非常に強力なアニメーション・ツールと、レイ・トレーシングによるレンダラを登載しており、たちまち人気商品となり、後の「Autodesk Softimage」のルーツとなった。

一方、学問として人物の3DCG化研究を続けたのが、ナディアとダニエルのタルマン夫妻である。2人は、マリリン・モンローとハンフリー・ボガードの石膏像からデータを拾い、骨格と筋肉をシミュレートすることによって故人を蘇らす試みを行う。

この成果は、1987年に『Rendez-vous a Montreal』(*10)【図11】という短編として公開された。夫妻は現在、スイス、カナダ、シンガポールを拠点として、人体のシミュレーション研究を続けている。

【図11】『Rendez-vous a Montreal』

Nadia Magnenat-Thalmann, Daniel Thalmann, 1987

<9>ルーカスフィルムとピクサー

一方キャットマルらは、ルーカスフィルム(Lucasfilm)内にコンピュータ部門(Computer Division)を設立し、デジタル編集、デジタル音響などと共に3DCGシステムの開発を進めていた。だが諸事情でルーカスがこの部門の閉鎖を決定し、3DCG開発グループのみがスティーブ・ジョブズ/Steve Jobsに買い取られ、1986年にピクサー(Pixar・*11)が誕生する。

同社の主な業務は、ピクサー・イメージ・コンピュータ/Pixar Image Computer(以下、PIC)という画像処理専用コンピュータを開発販売することだった。だがキャットマルは、3DCGによるアニメーション制作の野望を捨てておらず、PICの販売促進という名目で短編作品を作り続けていた。

そして、この仕事の中心人物になったのが、ルーカスフィルム時代に雇われたジョン・ラセター/John Lasseterである。そしてその販促映像の第3弾として制作されたのが、『ティン・トイ』(『Tin Toy』、1988年)【12】だった。赤ちゃんに弄ばれる哀れなブリキ人形をコミカルに描いた作品で、3DCGとして初めてアカデミー賞短編アニメーション賞を受賞した作品である。ピクサーが初めてリアルな人体描写に挑戦しているが、その赤ん坊には可愛げが微塵も感じられない。実際、試写の評判は良くなく、ピクサー社内で「不気味の谷問題」が意識され始めるきっかけをつくった。

【図12】『ティン・トイ』© 1988 PIXAR

(*11)社名がピクサー・アニメーション・スタジオとなるのは、1990年以降。