Webで確立され、モバイルデバイスの普及に伴ってより一般的なものとなったゲームジャンルの1つに、"脱出ゲーム"が挙げられるだろう。今回紹介するのは、3DCGビジュアルを用いつつ、その脱出ゲームにおいて「ステージクリア型」という、1プレイが短くモバイルシーンにより最適化された仕組みを初めて世に送り出した、『DOOORS』シリーズの作者を紹介する。世界累計で3,000万ダウンロードを優に超え、ニンテンドー3DSでも発売。その、とんでもない大ヒットシリーズを生み出したスモールディベロッパーの人物像、そして企画からCG、デザイン、ゲームエンジンの使い方まで、さまざまな話を濃密に伺った。

仕事に関することはすべて独学

デザインもCGも、そしてプログラムも

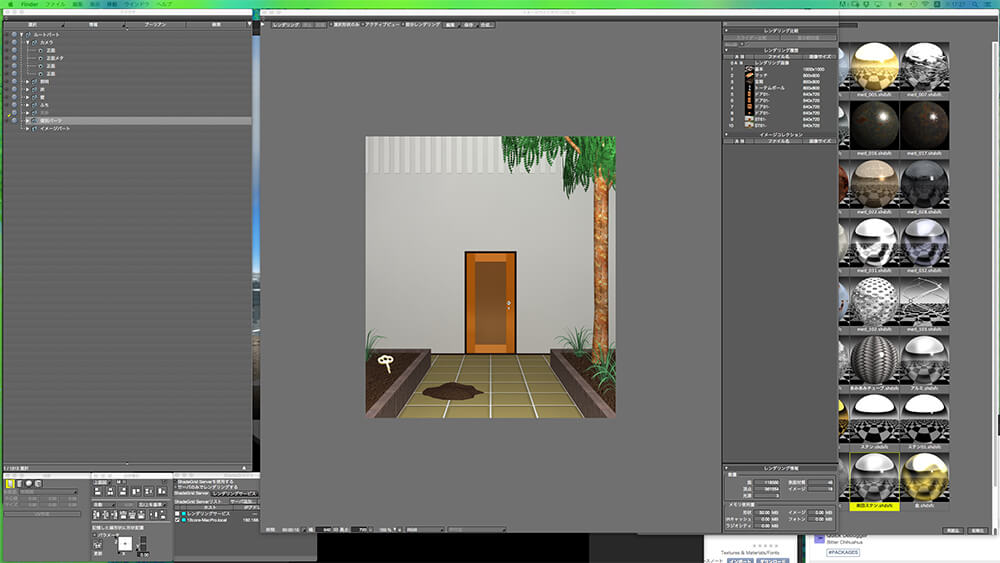

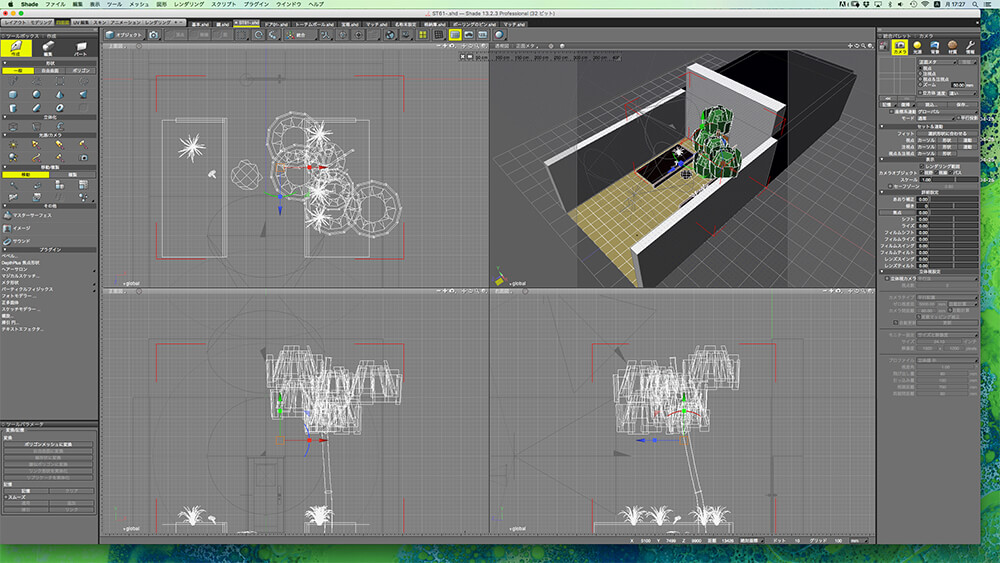

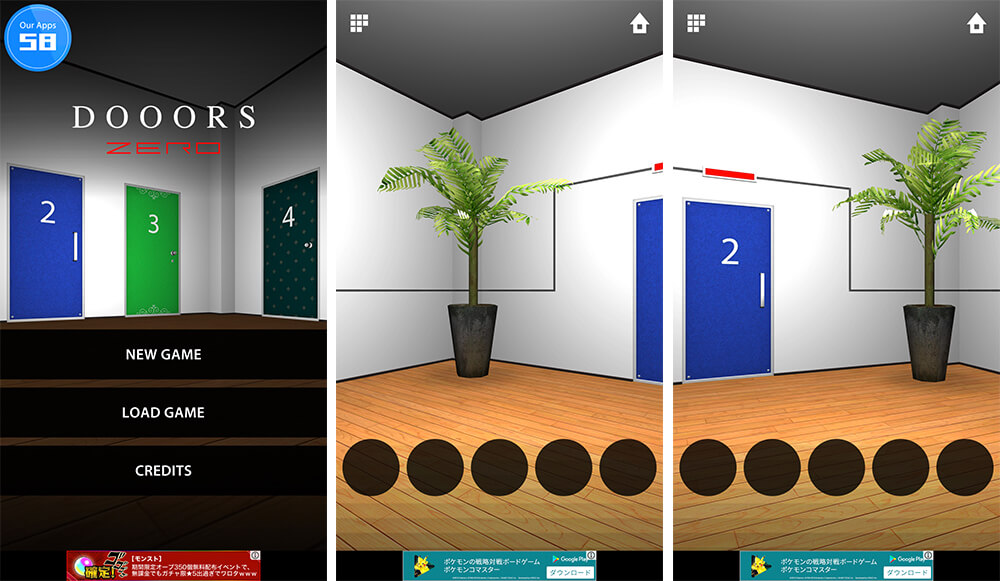

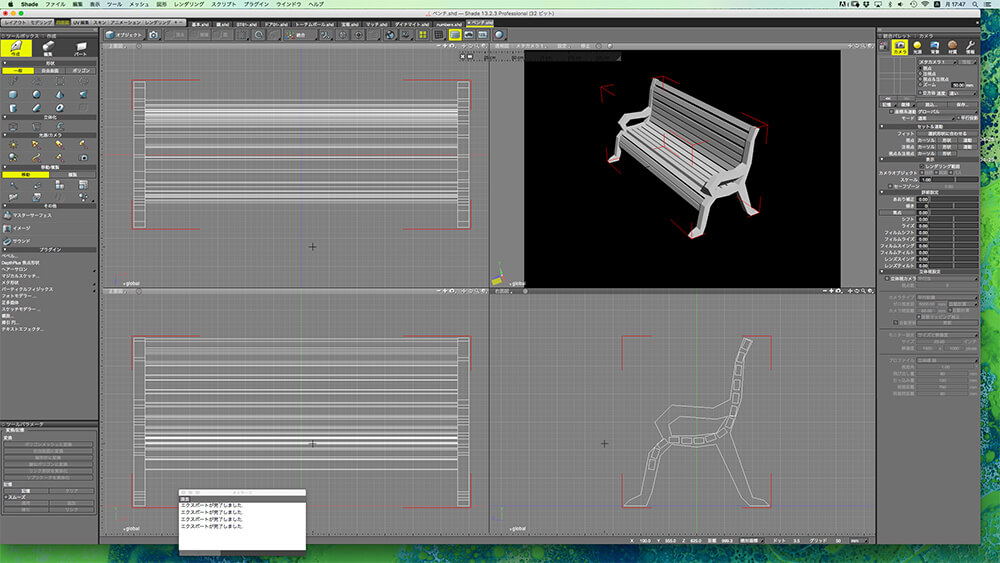

シンプルで幾何学的に美しい、そんな洗練されたデザインと誰でも遊べるシンプルな内容が、国や言語を超えて受け入れられるのだろうか。2011年に初作がリリースされ、世界各国のアプリストアで大ヒットを飛ばした『DOOORS』シリーズは、1ステージ(1部屋)ごとに配置されたドアを開くためのシンプルな謎を解いて、次々にステージを進めていくという、いわゆる"脱出ゲーム"だ。そのビジュアルは、(CGWORLD的には珍しい)Shade Professionalを用いてデザインされたCGビジュアルによって、構成されている。初期のシリーズ作品ではプリレンダーCGを画像アセットとして読み込んで平面的に使用するスタイルだったが、直近のシリーズ2作品『DOOORS ZERO』、『DOOORS APEX』では、ユーザーが自由に部屋を見渡せるリアルタイムCGの導入も始まった。

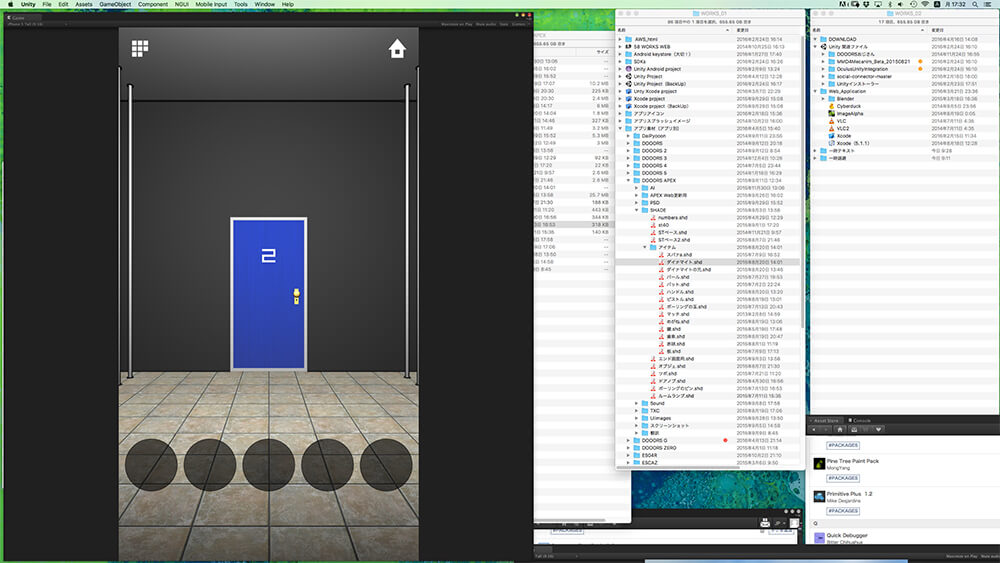

▲シリーズ初作品『DOOORS』。リリースから5年あまり経つ今でなお、日々2000回以上、全世界でダウンロードが続いているという怪物コンテンツだ。1ステージは、数秒から長くても数分程度で終わる。アップデートでステージが徐々に追加され、全80ステージ構成となっている

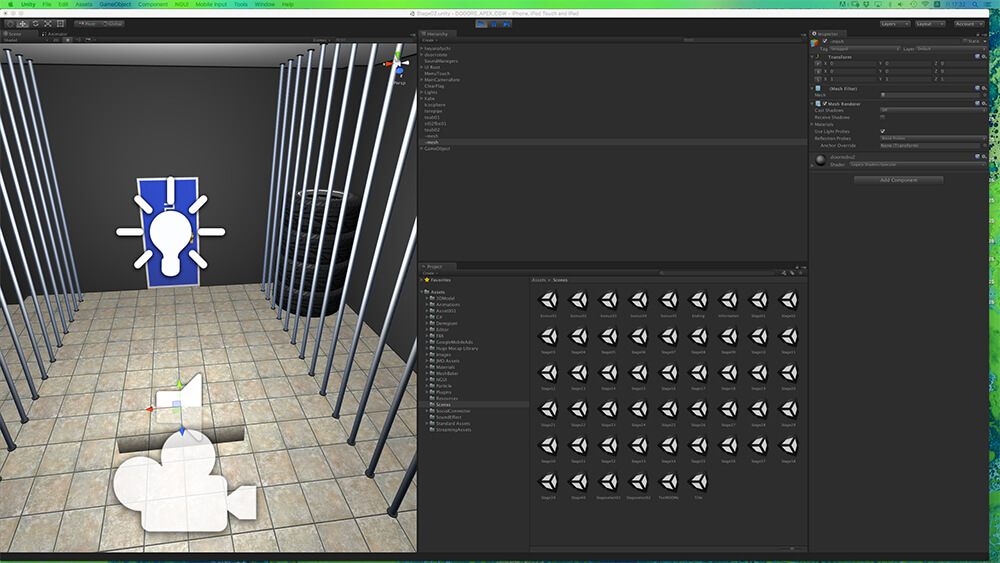

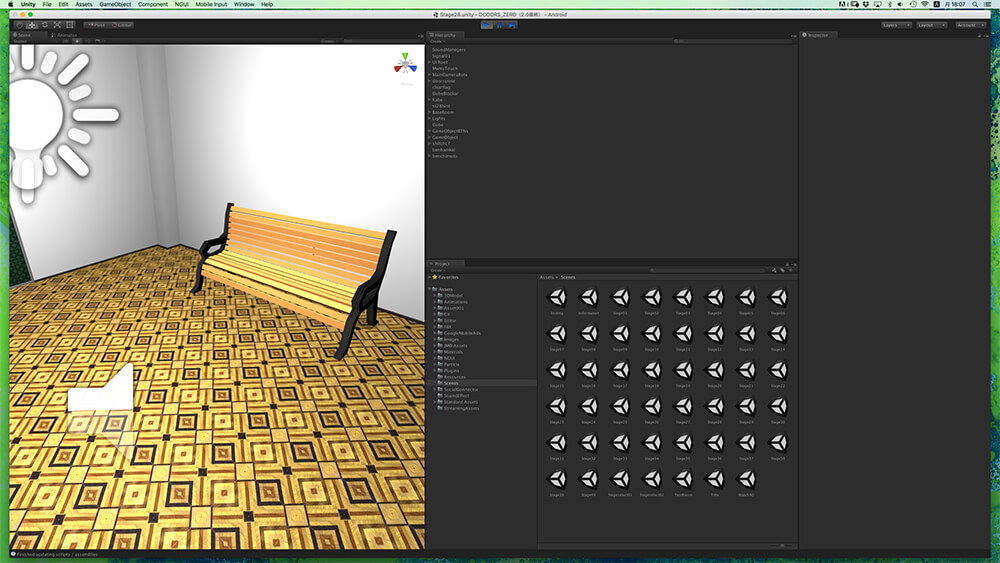

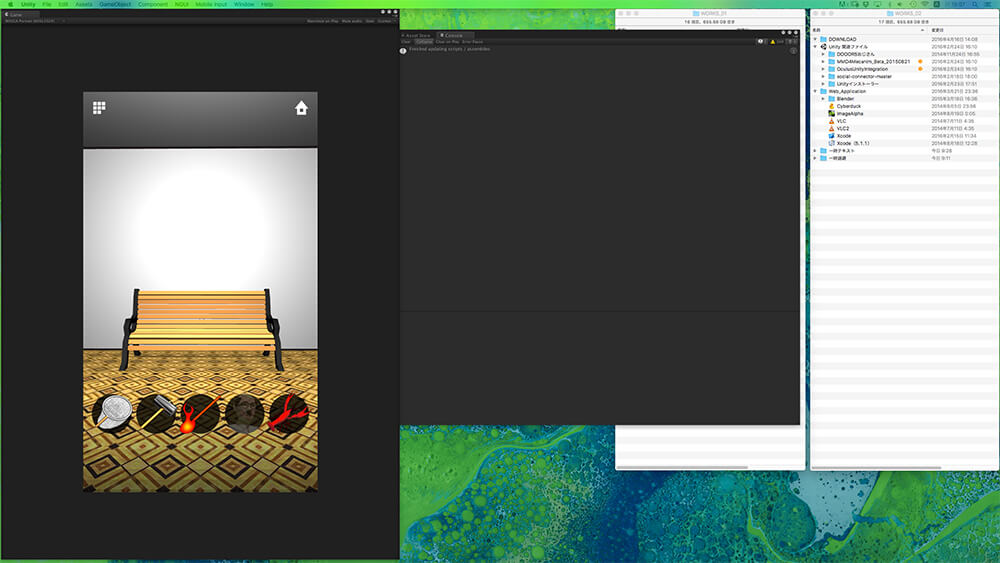

▲リアルタイムCGが導入され、謎解きの幅が広がった『DOOORS ZERO』。1画面内完結ではなく、ぐるりと部屋を見回しながら、ドアを開くための謎を探して解いていく

▲ShadeによるCGモデルのサンプル。ベジェ曲線に慣れ親しんだグラフィックデザイン畑の人にとっては、とっつきが良いとされるShade。例にもれず野々山氏もまずCGを始めるにあたってこのShadeを選択、プリレンダーCG素材の制作だけでなく、リアルタイムCG導入以降のアセット制作においても使い続けているという

「最初は本当に趣味というか。直接ユーザーさんから反応がもらえるのが楽しい、というだけでゲームを作り続けていましたね」

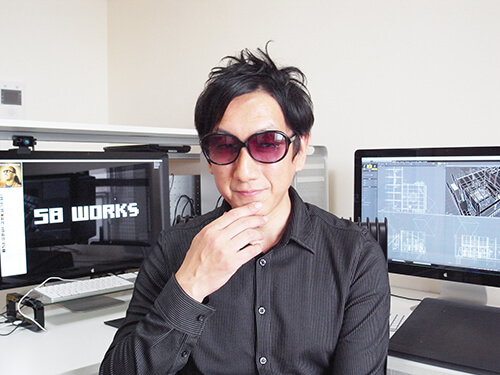

そう語る58worksの野々山鉱二氏が脱出ゲームを作り始めたのは、2007年頃にまで遡る。Webブラウザベースで、Flashによる表現が流行していた当時のことだ。

「元々デザイン会社をやっていて。会社と言っても二人で立ち上げただけで、しかもゴタゴタしてすぐ一人になったんですけどね(笑)。主にはパンフレットやポスターといった紙媒体のDTPやグラフィック、それにパッケージデザイン、イラスト制作などを請け負って仕事をしていました。そのうち、時代の流れでWebデザインやインタラクティブメニュー制作のような仕事が増え始めて。それで、そもそも興味があったのと技術習得を兼ねて、Flashと3DCGを触り始めたんです。それからは、受託のデザイン業務の傍らで、空いた時間......というかヒマになったらゲームを作ってWebで発表したり、といった感じになっていきました」。

▲58worksの以前のデザイン業務ポートフォリオを拝見。ロゴやイラスト、パッケージデザインまでさまざまな作例がまとめられていた

当時からグラフィックデザイン事業で独立していた野々山氏だが、実はそのデザインや制作に関わる知識全般が、ほぼ独学によるものだという。大学時代もごく普通の文系学生で、たまたま面白そうだと思って広告会社のDTP制作部門に就職したところから、そのキャリアをスタートさせている。

「絵を描くのとかは、昔から好きで得意でしたけどね。芸術学を体系的に学ぶとか、そういう機会があったわけではなくて。仕事を始めてから全部独学ですね。最初に入った会社で学べたことも、PhotoshopやIllustratorなどのソフトの操作を覚えたくらい。概ねフォーマットの決まったチラシなんかをつくるのがメインだったので、あまり優れたデザインとか色彩構成、配色等の勉強にはならなかったかな(笑)」。

会社でのDTP業務に魅力を感じなくなった野々山氏は、前述のように独立してデザイン会社を興す。それが2000年ごろのこと。その後順調に仕事を増やしていくことになるが、それと同時に、傍らで始めたゲーム開発のほうにより興味を抱いていく。

「仕事として安定していなかったわけではありませんが、デザイン業務は受託なので、事業として先々はあるのか? という疑問は常にあって。裏でゲームづくりを続けていたのは、面白かったのもあるけど、そういう思いも影響していたのかもしれませんね」。

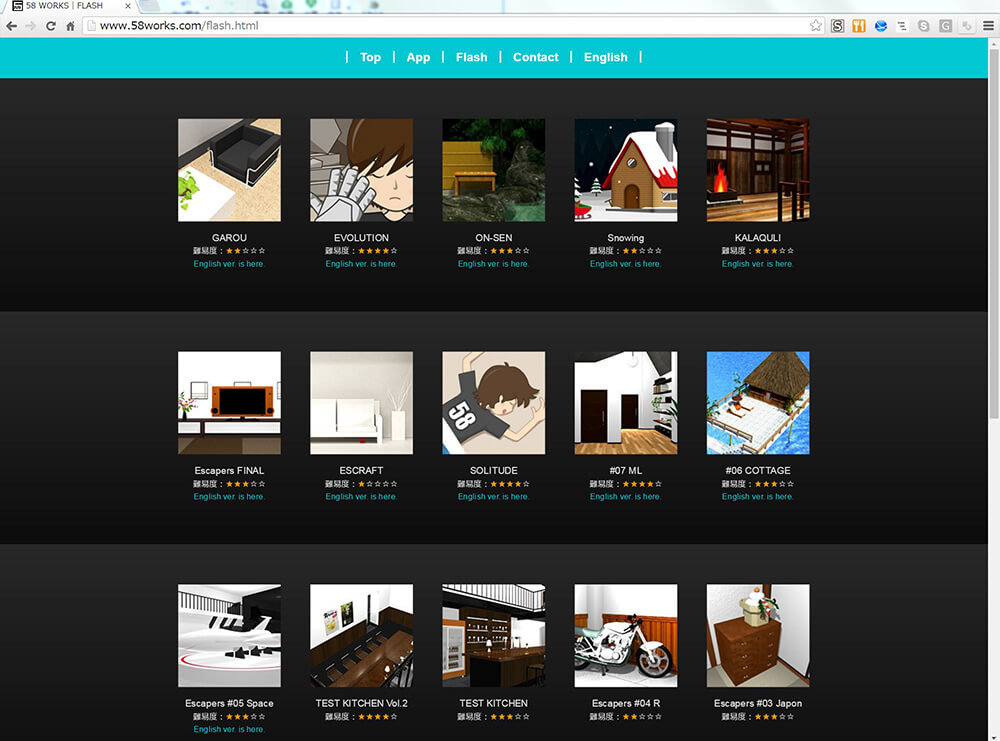

野々山氏が2007年からWebで発表し続けていた脱出ゲームは、そのビジュアルクオリティの高さや遊びやすさから、アクセスを集める存在になっていく。作品数も増え、趣味レベルとはいえ、つつましく貼られたGoogleアドセンス広告から得られる収入も、それなりのプラスアルファにはなっていったという。

▲いまなお58worksのWebサイトで無料公開されている、Flashコンテンツによる脱出ゲーム群。2Dイラスト素材を用いたライトな雰囲気のものから、スマートフォンアプリと同様にプリレンダーCGを用いたソリッドで洗練されたデザインのゲームまで、数多く公開されている

▶︎次ページ:そしてスマホアプリ開発へ

大ヒットの秘訣は......︎ [[SplitPage]]

そしてスマホアプリ開発へ

大ヒットの秘訣は......

そしてさらなる転機が訪れるのは、2011年。スマートフォンの普及に伴って盛り上がりを見せ始めた巨大な無料ゲームの配信プラットフォームを、ここまで無料でゲームを公開し続けてきた野々山氏が放っておくはずがなかった。いくつかのアプリ開発を経てリリースされた3作目、それがスマートフォンアプリとしてオリジナルにつくられた、ステージクリア型脱出ゲームの元祖となる『DOOORS』だった。

「なんだろう、"スマートフォンでなんでもできると言っても、結局電話機なんだよな......"っていうイメージが結構最初からあったので、とにかく短い時間で完結するものがいいんだろうな、と。でも当時、アプリでそうした短い時間で遊べる脱出ゲームがなぜか無かったんですよね。競合するタイプのゲームが少なかった、ステージ制のものが無かった、センサーを使った仕掛けなどが目新しかった......その辺がヒットにつながった要因じゃないのかなと。あと、ステージ制を採用することには、実は開発上にも大きなメリットがあったんです。それは、"フラグ管理がすごく楽になる"ってことです(笑)」。

電話であり実用端末である以上、スマートフォンはいつゲームが中断されるかわからない。よってスマホゲームとしてより良いUX(ユーザー体験)を提供するためには、その中断時にプレイヤーの現フラグ状況をすべて保存し、中断後にまた同じポイントから再開させる必要がある。しかし、そうした複雑なフラグ管理はプログラマー出身者ではない野々山氏にとってそれなりにハードルが高く、バグの原因にもなりやすいものだったという。

"アイデアとは、複数の問題を一気に解決するもの"という言葉がある。まさにスマートフォンで遊ぶ脱出ゲームにおいて、"ステージ制を採用する"ということが、ユーザー側にも開発者側にもメリットの大きい、ビッグアイデアになったのだ。

『DOOORS』のヒットをうけ、野々山氏は軸足を完全にシフト。受託のデザイン業務を辞めて、すべての時間をゲーム開発へと費やしていく。以降、『DOOORS』シリーズとして全6作品、リリース間近の次回作まで合わせると延べ365ステージに及ぶ謎解きがこれまでにつくられた。

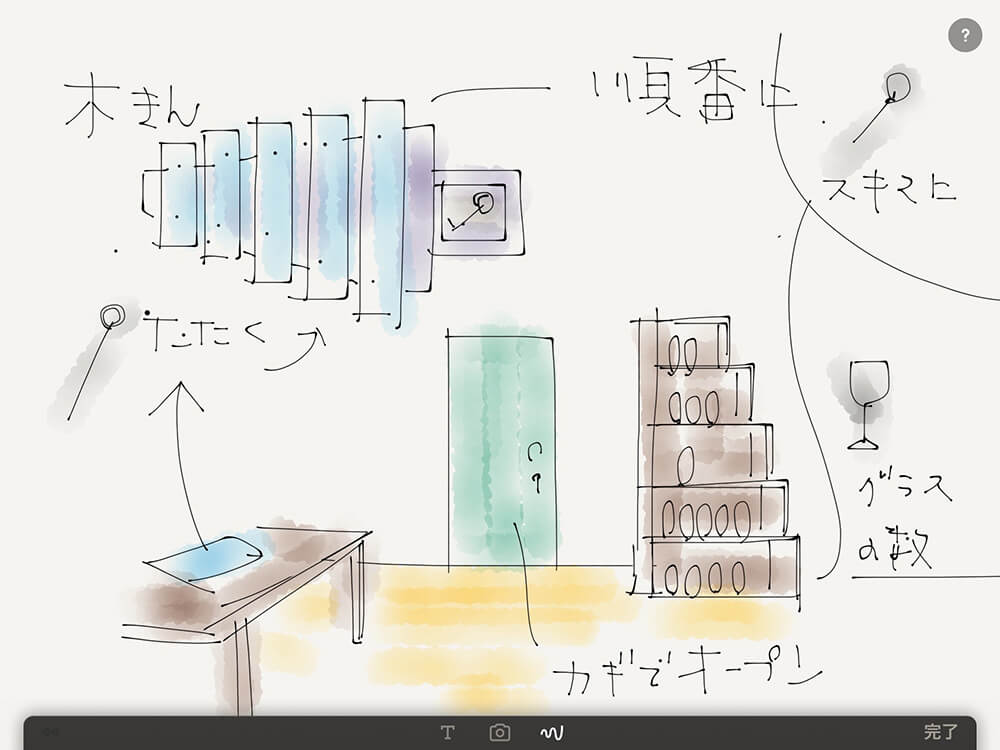

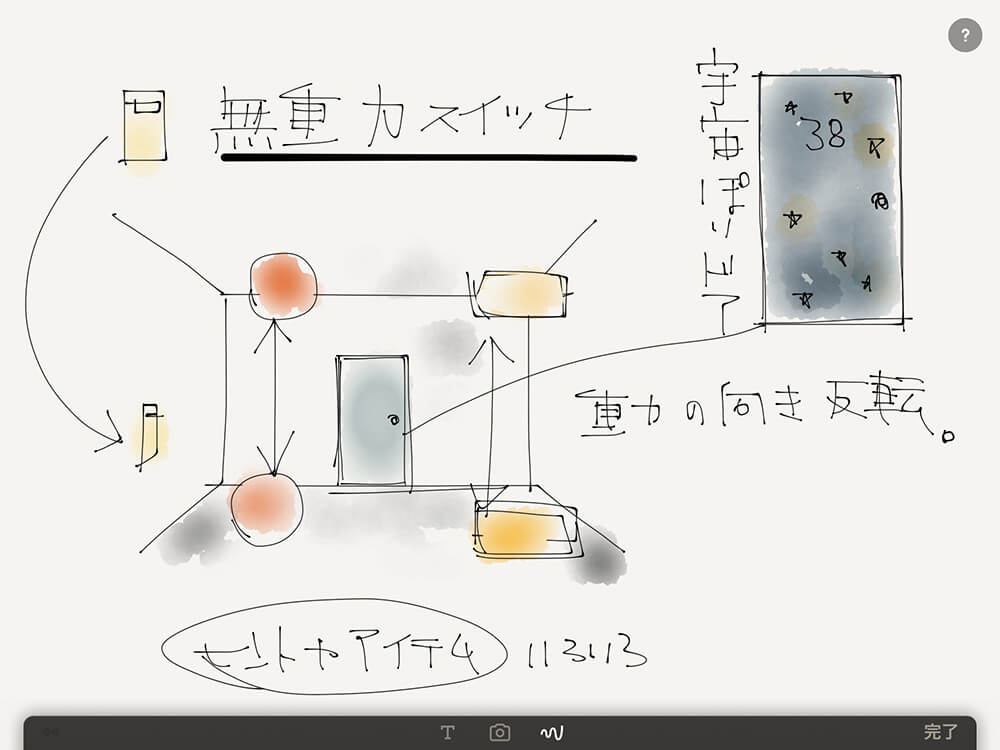

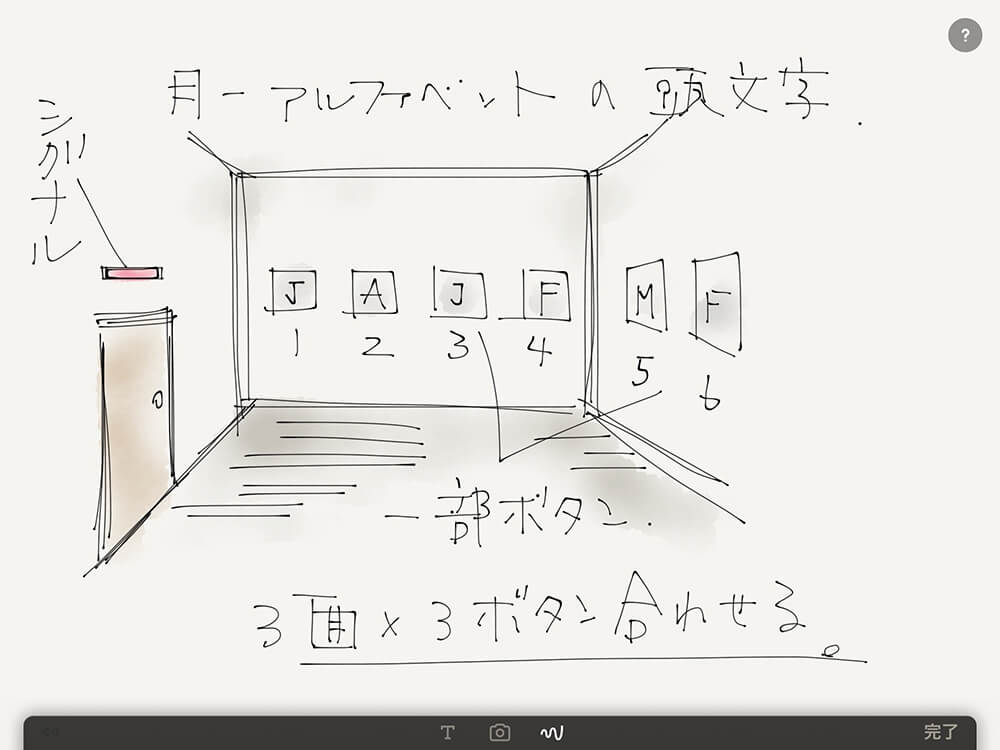

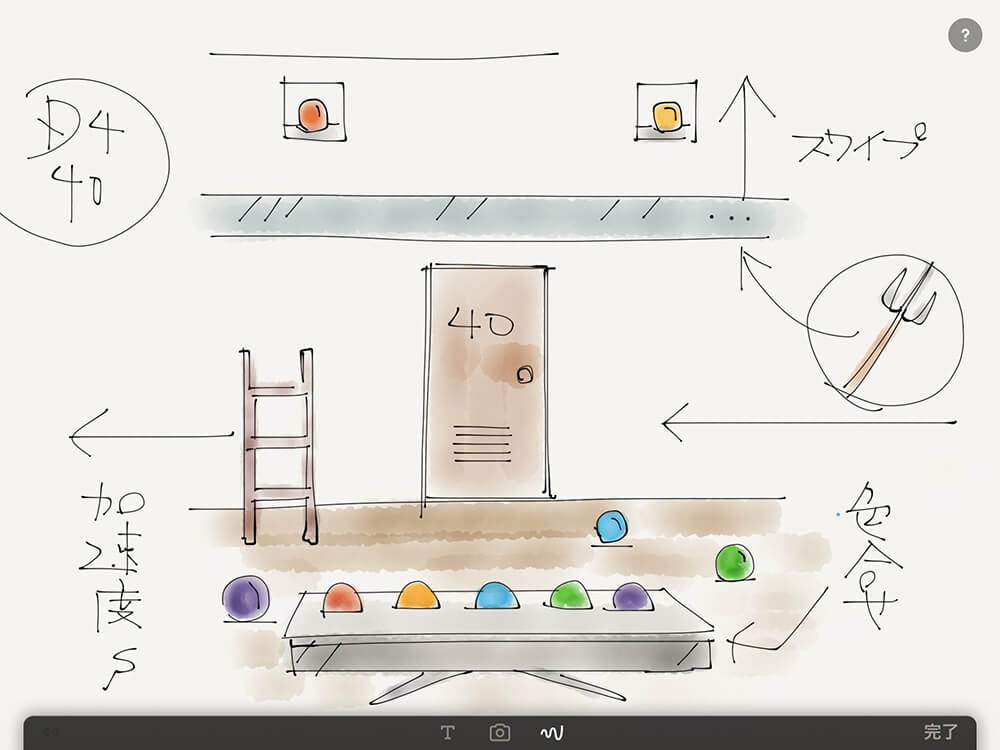

▲野々山氏の企画メモ。常にネタは考えていて、思いついてはiPadに書き留めるという。膨大な数のメモが残されている

「謎解きの企画は常に何か考えている感じで。思いついたらその辺にあるものに書き留める。最近はiPadのペイント/ドローアプリでメモしていることが多いですね。まず仕掛けありきなので、それを頭の中でつくっちゃわないと、画面構成の開発にも向かえないんですよ」。

特にリアルタイム3D化した『DOOORS ZERO』からは、部屋を見渡すスタイルでプレイヤーの視界が広がることにより、謎解きに幅が出た。と同時に、謎を考える難易度も上がっていったという。

「リアルタイム3Dで見回せるようになったことで、前後左右それぞれに仕掛けをつくれたりして、ネタ切れ感はなくなりましたけどね。ぐるぐる視野を回すことで解ける謎だったりといろいろ考えてきていますが、単純に回すだけでも酔う、といった意見も届いていたりして問題点も感じています。マスターゲットで考える場合には、自由に動かせすぎるのもどうなのかな、と。あとは、自由度が広がったぶん制限がなくなって、企画も難しくなりましたね。発想が自由すぎて解けないような謎をつくってもダメなので......」。

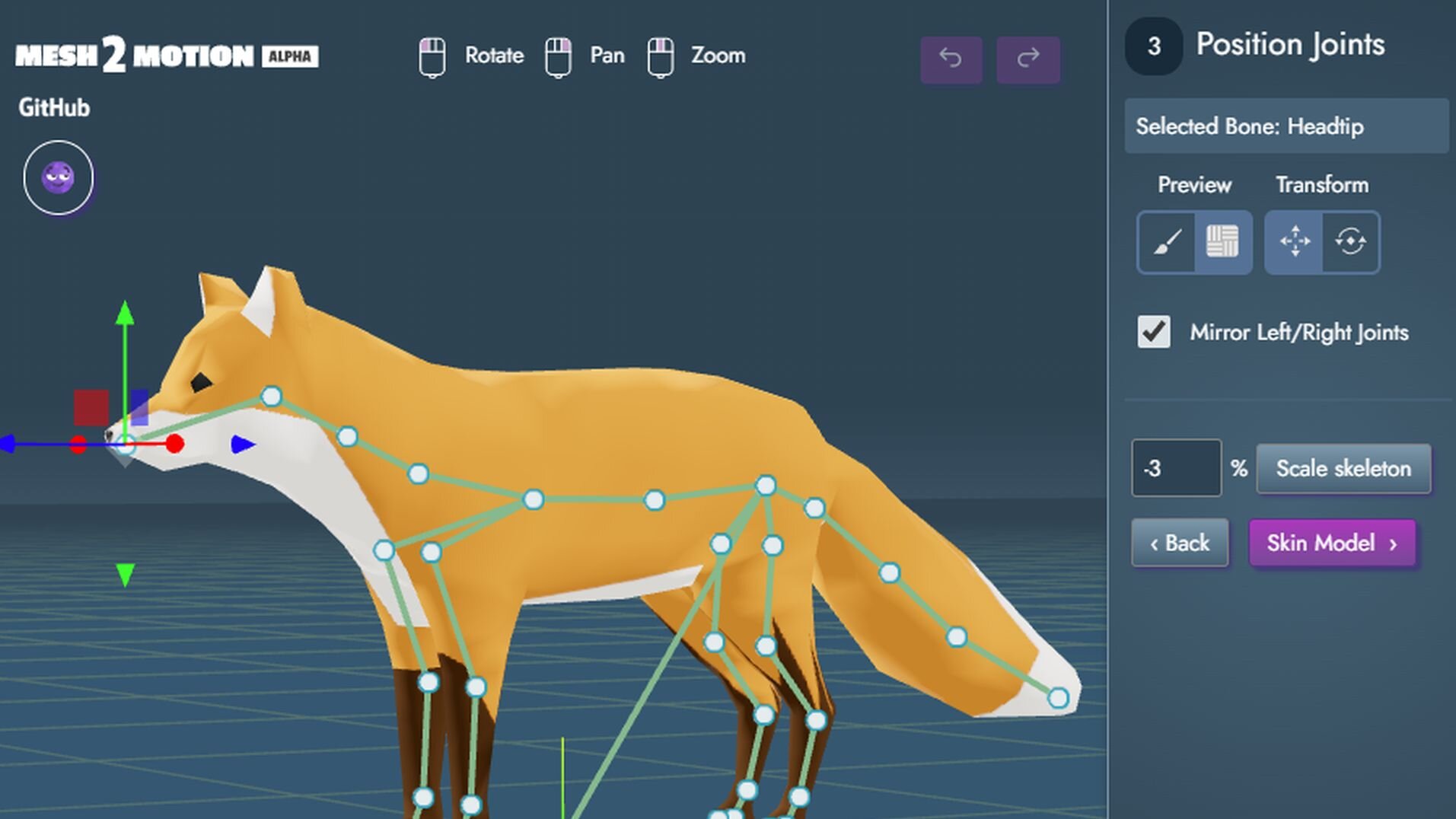

ただワークフローの観点においては、リアルタイムCGを導入したことによって、むしろ作業効率が上がったと実感しているのだという。その立役者となるのは、やはりゲームエンジン、Unityの存在だ。

Unity採用前の『DOOORS』の開発では、CG作業はほぼShadeのみで完結していた。モデルをつくってレンダリングし、通常の画像素材としてただ呼び出してレイアウトして使っていく。ShadeでプリレンダーCGを作成して素材として使っていた理由は、ただ単純にもっとも手早く、それなりのビジュアルクオリティを出せる、ということからだという。

「2Dで色々とトーンを考えてIllustratorでデザインしていくより、リアリスティックなオブジェクトをShadeでつくって統一してしまったほうが、逆に時間がかからない。あとはシンプルに、シンメトリー的に美しく、全体のバランス感を大事に整えていく、という感じで」。

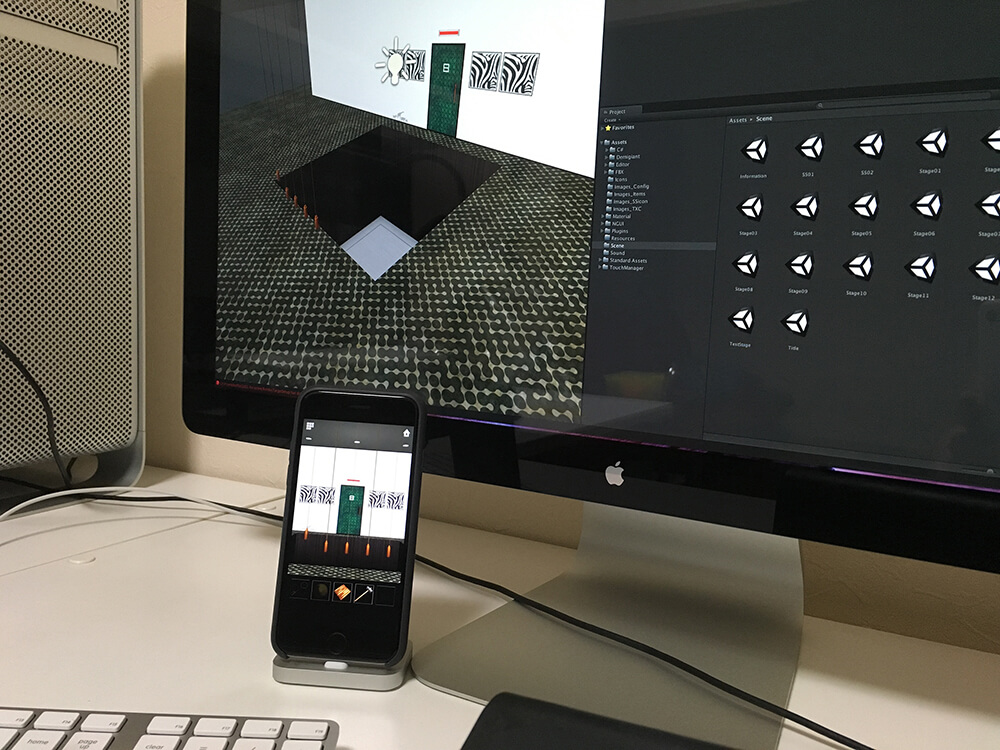

ただ、そこからのコードを書いて実装をしていく作業が、デザイナー出身の野々山氏にとって厳しいポイントになっていたのは事実だ。Unity導入以前のアプリ開発においてはCOCOS 2D for iPhoneを用いていたそうだが、どんな謎や仕掛けを思いついても、それを実装できるかどうかの判断も難しかった。部屋のレイアウトは画像を座標で指定し、物理法則などは数式などを用いて実装しなければならず、またそれらの挙動の確認も、書き出してみなければできない。試行錯誤に非常に時間がかかっていたという。

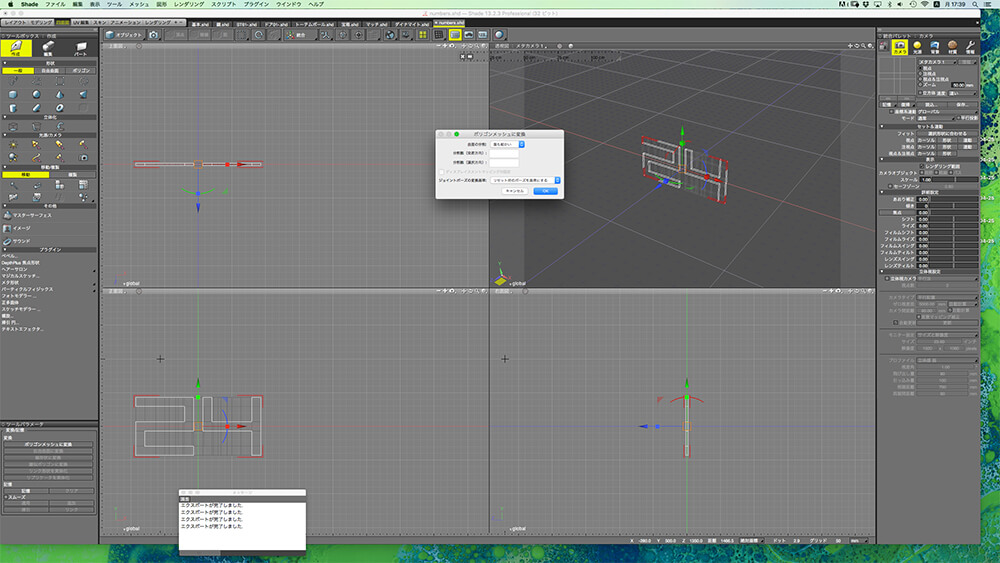

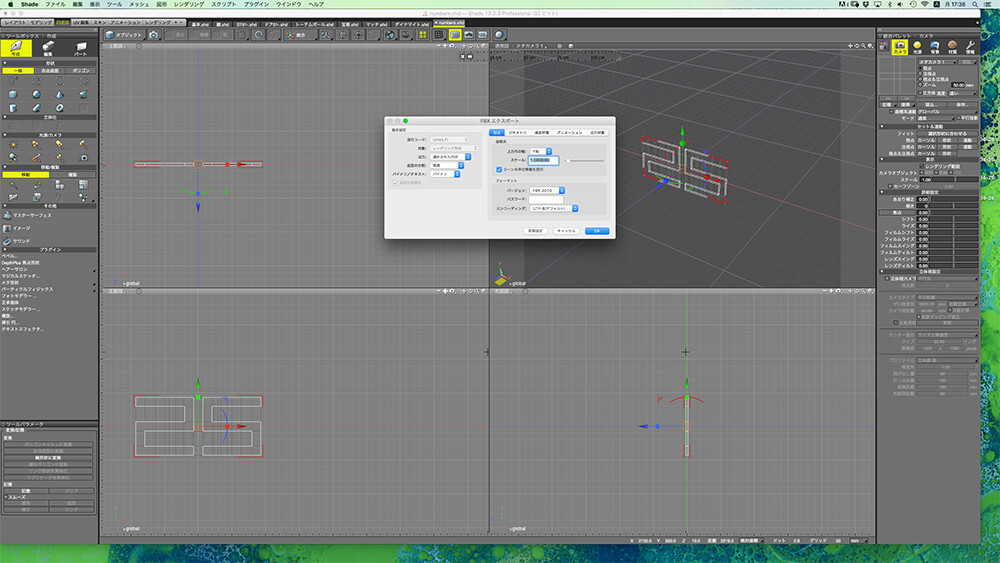

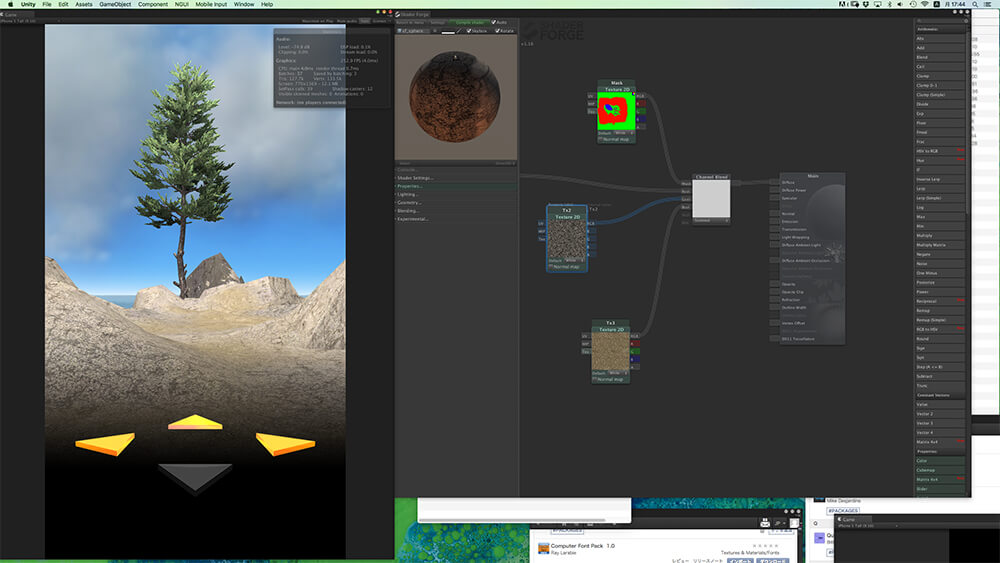

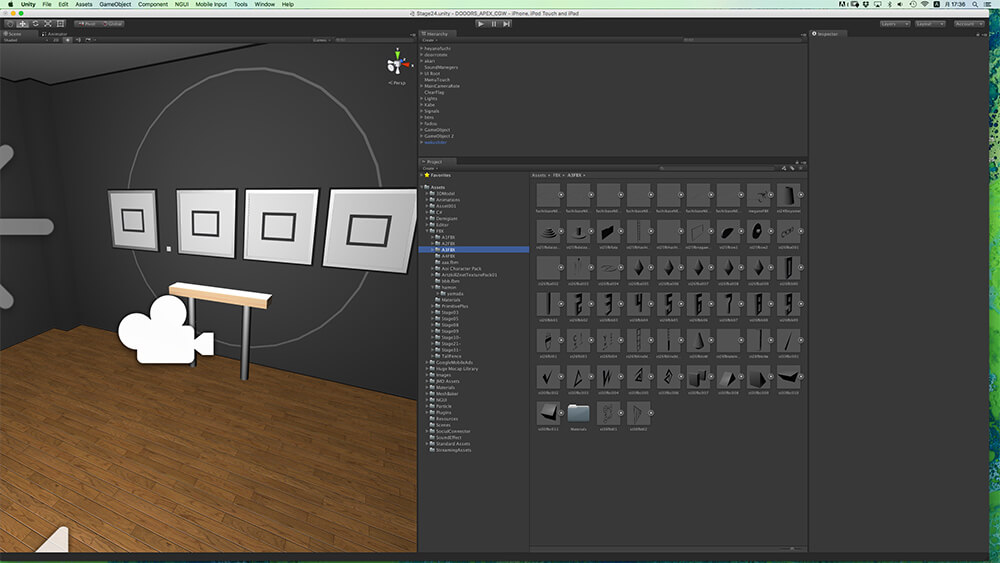

そこから、UnityによるリアルタイムCG環境に移行したいまは、ほとんどがツール上のパラメータ設定で、Unity内のプレビューで見た目を確認しながら試行錯誤でつくっていけるようになり、コードを書かなくても済む部分が増えた。よりゲームとしての出来の部分に注力してつくれるようになったのだ。リアルタイムCG用のアセットも、モデル出力の設定などで気をつけることはあるものの、レンダリングして画像化する待ち時間がなくなったため、以前よりスムーズなワークフローになっているという。

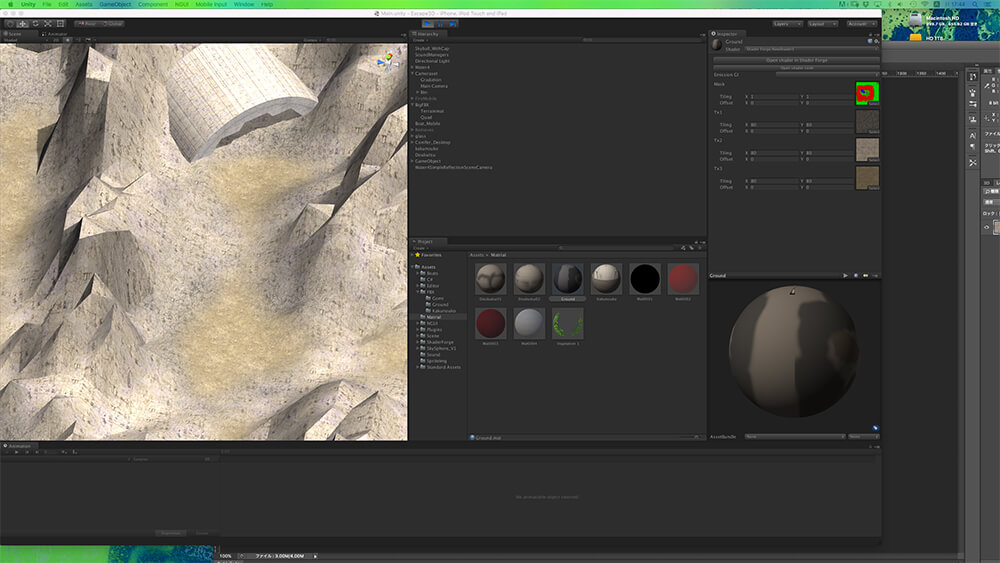

▲UnityによるDOOORS開発ワークフロー。使いなれたShadeでオブジェクトを生成してポリゴンメッシュに変換し、FBXでUnityへと持っていく(ポリゴン数が多すぎるときは、いったんBlenderを通して減ポリすることもある)。モデルの材質が異なるマテリアルがある場合、いったんマテリアルごとに別オブジェクトとして書き出し、Unity側でグループ設定して管理する。あくまで3Dモデルはゲーム中のレイアウト素材で、現状キャラクターアニメーションなど複雑なことは行っていないため、こうしたシンプルな使い方で十分とのこと。有機物や人体の素体制作には、SculptrisやPoserなどを用いてShadeにOBJ形式で持ってくることもあるという

▲直方体や円柱、球などのプリミティブを組み合わせるだけで構築できそうなオブジェクトについては、Unityのみで組み合わせて作成してしまう。ソリッドでシンプルなデザインのDOOORSシリーズでは、部屋やドア、仕掛けなどのアセットをそうしてCGツールを使うまでもなくUnity上で完結している部分も多い。複数のオブジェクトを組み合わせてかたちをつくり、Mesh Bakerで1つのオブジェクトにまとめることで管理しやすく、かつドローコールを減らせるつくりにしておく

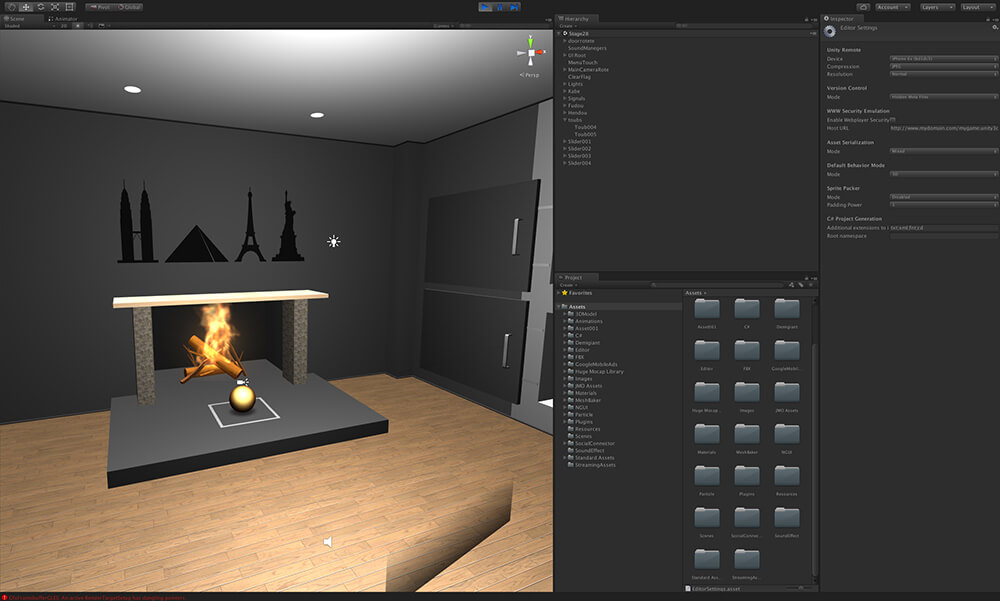

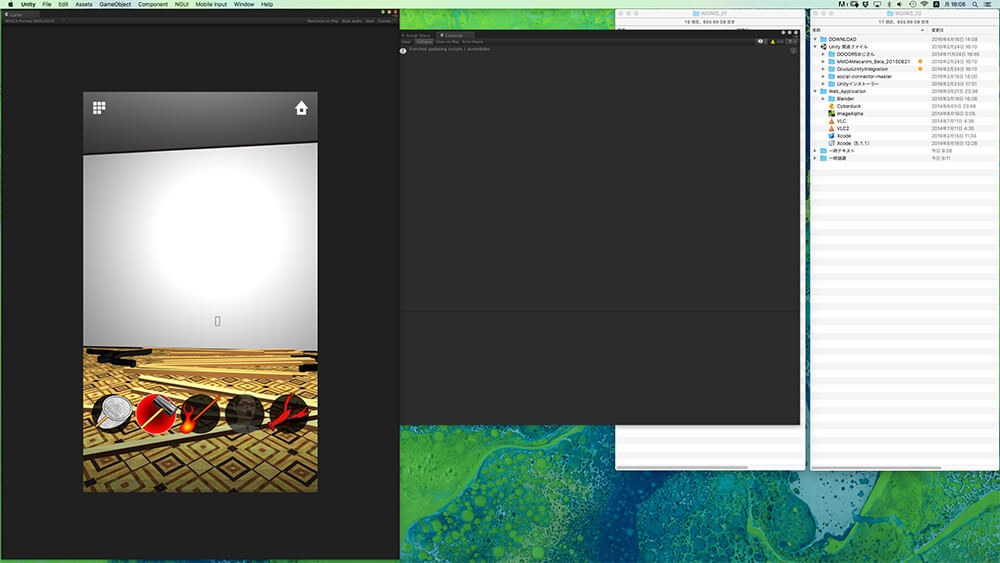

▲タッチ操作によるゲーム進行だけでなく、加速度センサーやカメラを使う、といった端末特性を活かした操作ついても、端末でリアルタイム確認できるUnity Remoteアプリを使うことにより、以前よりスムーズに実機確認ができる

▶︎次ページ:Unityへの移行がさらなる

ポジティブを生み出す︎ [[SplitPage]]

Unityへの移行がさらなる

ポジティブを生み出す

加えて、Unity導入前後で大きく変わったのは、演出面の強化だ。

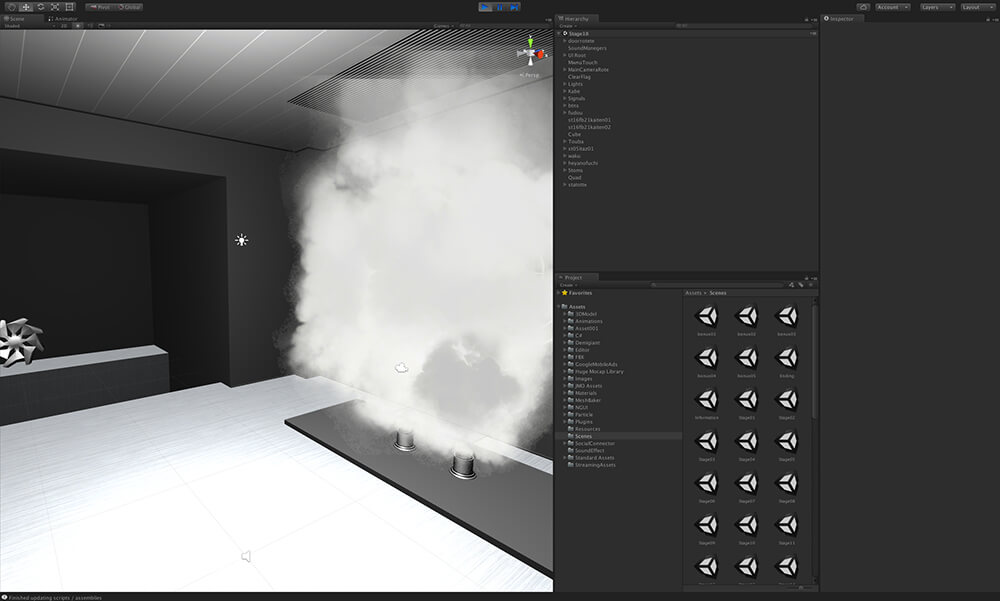

「標準機能やアセット導入、そしてパラメータ設定だけで、火や水、煙といったパーティクルや流体的な動きの表現、そして物理演算ができる。本当に手軽になった。また、そうできちゃうのはうれしいと感じる同時に、ますます参入ハードルが下がって、競争相手がどんどんできちゃうなあ、とも思いますが(苦笑)」

そう語る野々山氏が挙げた機能が、Water Mobile、Fire Mobile、Storm Mobileなどといった特殊効果マテリアルで、よっぽど特長的な見た目づくりをしたい、といった強いこだわりが無ければ、これで十分な演出ができるという。モバイル向けに軽量化もされており、パラメータを調節するだけで、十分オリジナリティのある効果になる。

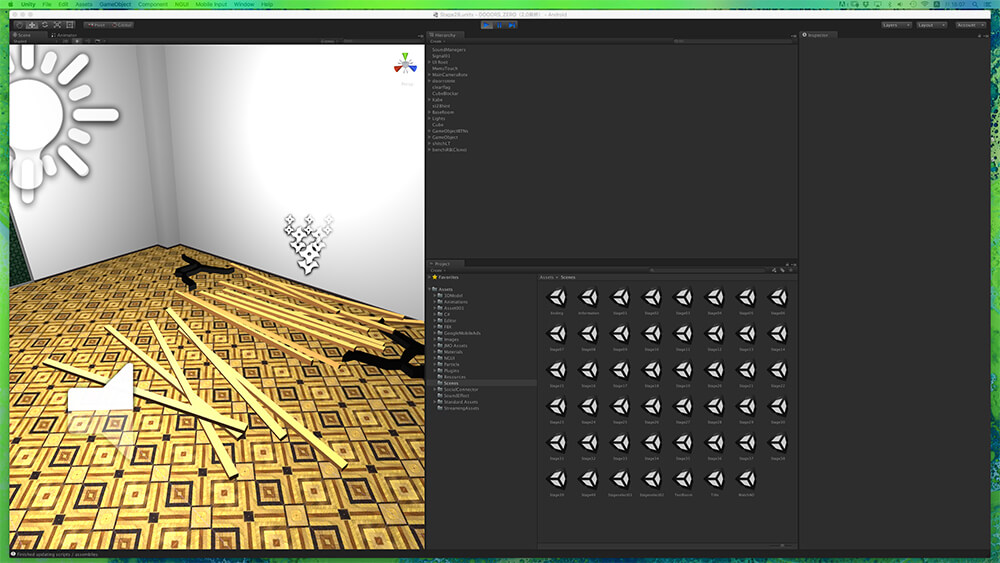

また、謎解きにもよく用いられるオブジェクトの破壊などといった画面演出も、単なる静止画表現ではなく手軽に物理演算で動かせる。手間をかけることなく、こうした表現が水準以上のクオリティで可能になったことで、ゲームの企画部分や手触り感、全体のバランス感といった部分により気を配ることができる。

▲Unityのこれらの特殊効果マテリアルは、軽い動作で使え、見映えもするためちょっとした演出にはもってこい

▲破壊オブジェクトはShadeで作った後、1つ1つ別オブジェクトとして出力してUnityで物理演算にかけて壊す

ただ、標準機能で事足りることが多いとはいえ、そこはもちろんデザイナー出身、ビジュアルへの追求を怠っているわけではない。Unityも使い慣れてきたため、いま開発しているゲームでは、さらにさまざまなリアルタイム表現の工夫もし始めている、と野々山氏。常に手軽で良い効果の出るアセットはないかというのはチェックしていて、最近では頂点シェーダを用いて異なるマテリアルをブレンドできる「Shader Forge」がお気に入りとのこと。

「とにかく何をするにもコードを書くことが劇的に減った。いままでは実装も確認もとにかく面倒! って思ってましたから(笑)。デザイナーの自分にとっては環境移行して良かったと感じることが多い。あとスマホゲームだけではなくて、今後やりたいことが出てきたのも、Unityの存在が大きいと思いますよ」。

▲Shader Forgeによるマテリアルブレンドの例。「岩肌の質感ベースに土が被っている」というようなマテリアル表現も手軽に可能になり、複雑にオブジェクトを作り込まずとも遠景に表情を出せる

インタビューを通じて感じたのは、58Works野々山氏の"総合力"とでもいうのだろうか。万人が扱いやすく、万人が適度な歯ごたえを感じ、万人が面白いと思える、そんな企画力があり、ビジュアルにおいては使える機能をうまく組み合わせていくことによって、万人が美しい、と感じるデザインをつくり上げていく。

CGスキルにしてもプログラム力にしても、飛び抜けた個別の"技術力"を感じさせるものは、あまりないのかもしれない。しかし、全世界でこれだけの支持を受けるゲームを生み出せる秘訣というのは、そのさまざまな要素をバランスよく組み合わせられる"総合的な力"と、常に新しいことに興味を持ち、市場としての新たなジャンルへの創作に挑戦し続けている姿勢にあるのだろう。

今後についても、「次はVRコンテンツをつくってみたい」と開発体制も整え、さらに別の領域へと野々山氏のチャレンジが続く。また直近では、個人的に大好きだったという『ゴルゴ13』とのコラボゲームもリリースされた。

▲58 WORKS初のコラボ作品、『ゴルゴ15×DOOORS』。謎解きはもちろん、ストーリーや台詞等の企画部分とグラフィックスは、野々山氏がほとんど一人で手掛けている

「そんなに大それたことって別に考えてなくって。仕事はあまりやる気にならないからただ興味を持ったことを好きにやってるだけです(笑)。スマホアプリもいまやレッドオーシャンな感じになってきてますしね。効率的に仕事を、とかビジネス的に云々、とかあまり考えていなくって、VRについても個人的に面白いと感じて、つくりたい気になってるのでやる。そういう思いが大事かなー、と」

深く考えてませんよ、と語る野々山氏だが、その興味を持った分野における実現力とそのコンテンツのクオリティ、マスユーザーの手触り感を意識したバランス設計、そして今後の市場などを見据える肌感覚、といったものには、確かなものを感じざるを得ない。

TEXT_SADAMU TAKAGI(@zetto_san)

<関連記事>

Vol.0

スマホ"インディーズ"にも波及しはじめた3Dビジュアル

https://cgworld.jp/feature/1511-sp1.html

Vol.1

ストアランキング総合1位まで獲得した怪作、『俺の校長 3D』はどのように生まれたか?

https://cgworld.jp/interview/1512-sp-nakanishi.html

Vol.2

中高生の心を捉えた『おじぽっくる』シリーズ

450万ダウンロード超えの3Dカジュアルゲームが産まれた背景

https://cgworld.jp/interview/1601-appliss.html

Vol.3

スマホ"インディーズ"にも波及しはじめた3Dビジュアル Vol.3

次々にApp Storeでフィーチャーされる3Dの"知育ゲーム"を生む現場

https://cgworld.jp/interview/1603-spoke.html