しっかり試行錯誤しないと、後で苦労することになる

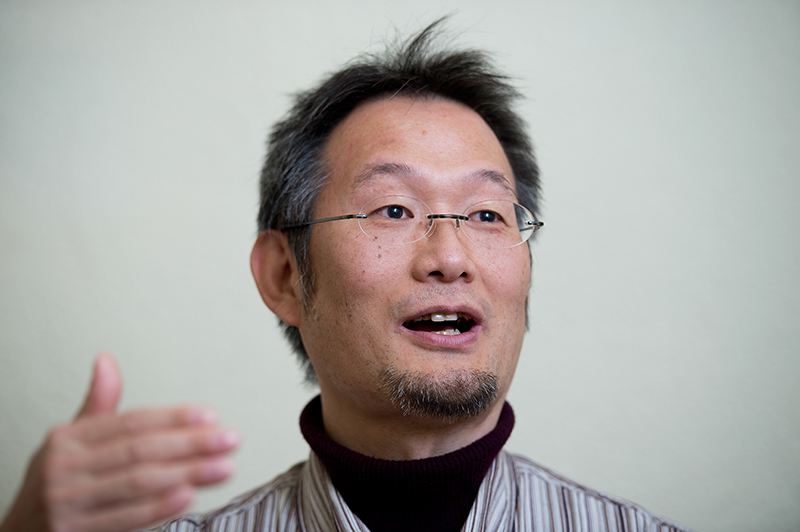

野口:3DCG を本格的に導入された直後は、CM や映画の制作が中心だったのでしょうか?

八木:そうですね。CM や映画はもちろん、ミュージックビデオ、自動車メーカーなどの PV、イベント映像など、色々な仕事をやってきました。そんななか 2000 年頃からゲームムービーの仕事が増えてきて、『鬼武者2』(2002) や 『バイオハザード0』(2002) などでは CG ディレクターをやらせてもらいました。今のように作品の監督をやりたいと最初に思ったのが、この時代なのですよ。それまでは「CG ディレクターとしてやっていけたら面白いだろうなぁ」と考えていたのですが、「作品全体をまとめる役目を担いたい」と明確に意識するようになりました。

野口:CG ディレクターを経験して、さらにその先を目指したくなったわけですね。ちょうどその頃は、白組としても TV アニメや映画などストーリー性のあるものをつくろうという方針に変わっていった時代ですよね。

八木:ゲームのプリレンダームービーで表現されるのは、映画でいえばハイライトシーンに入る直前なのですよね。ハイライトはユーザーがプレイするから、ムービーでは表現させてもらえない(苦笑)。いわば主食を彩るおかずのようなものです。いずれは主食をつくることにも挑戦してみたいという意欲が出てきたのです。

野口:白組は八木さんや山崎さんをはじめ、多くの演出家や監督を輩出していますよね。かつて八木さんが感じたような演出志向のムードが社内に根づいているのでしょうか?

八木:そうですね。若い世代の人たちも、いずれはやりたいといっています。僕自身、白組に入社した当時は演出をやろうとはまったく考えていなかったのですが、「あぁ、僕はこういうのがやりたかったんだな」と後から気づきました。

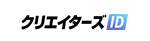

野口:そして 『うっかりペネロペ』(2006) で演出デビューなさったわけですね。

八木:『うっかりペネロペ』は 1 話 5 分の短編でしたが、全26話を合わせれば 130 分、映画 1 本の尺に相当します。CG アニメのつくり方を試行錯誤するうえで、良いステップになりました。作画アニメの場合、制作システは既に完成しているので、それを使って何をつくるかだけに集中すれば良いですよね。でも CG アニメの場合は、制作システム自体を自分たちで組み立てなければいけない段階です。

野口:さらに表現のタッチも考えないといけませんよね。『うっかりペネロペ』の場合は、絵本のような暖かみのあるルックを開発なさった。

八木:ええ。だから最初に短いテスト映像をつくって、それを効率良く制作できるラインを模索しました。結構、工業的な考え方ですよね。こういったワークフローやパイプラインは、毎回改良を重ねています。『うっかりペネロペ』の時代と現在とでは、まったくちがうやり方をしていますよ。今は海外プロダクションの一般的なやり方を参考にしていて、大きくアセットとショットに分けています。シーン内の要素を形にするのがアセットで、それらに動きをつけてカットを仕上げるのがショットです。

野口:『鬼武者2』や 『鬼武者3』(2004) の時代は、白組を含めた多くのプロダクションがいわゆる "根性 " で問題を解決していたように思いますが、今はそうでないと?

八木:根性を使ってやってしまうのは簡単なんですよね(苦笑)。寝ないで頑張れば良いんですから。でもそれじゃ長続きしないのですよ。できるだけ根性は使わないで、みんなが楽に良いものをつくれるようにしたいのです。実践してみて、初めてわかることもあるので全てが計画通りとはいきませんが、例えば『ナキ』の場合、スタッフが根性出して頑張る機会は少なかったですよ。

野口:『ナキ』の制作でも、アセットとショットに分かれたパイプラインを採用したのですか?

八木:そうです。ただ、アセットやショット制作に入るまでの準備段階が長かったですね。山崎さんが最初に A4 用紙 2〜3 枚の凄く面白いプロットを書かれて、そこから決定稿の脚本をつくるのに 2〜3 年を要しました。東宝の川村元気プロデューサーや山崎さんたちと何度も打合せを重ねて、最終的には20稿くらいの脚本をつくったのです。キャラクターの性格によってリアクションが変わってくるので、色々なパターンを試しましたね。その後は 3〜4 人で 1 年くらいかけてパイロット映像をつくりつつ、画の方向性やつくり方を試行錯誤しました。そして次の 1 年でデザインやレイアウト、アセット、最後の 1 年半でショットをつくっていますね。

野口:脚本やキャラクターの性格の掘り下げ、ルック決めに時間をかけるやり方は特殊のように思いますね。ここに時間をかけられるプロダクションは少ないでしょう。100人前後のスタッフを投入して、映画 1 本を 1 年以内につくるスタイルの方が多いように思います。

八木:なるほど。僕の場合、パイロット映像、つまり試作品をつくる工程は大事にしたいのです。どこかで試行錯誤しておかないと、後で自分たちが苦労することになりますからね。ただし試行錯誤する時は少ない人数で取り組んで、コストを抑えます(笑)。

野口:パイロット映像の制作期間は、ほかの仕事も並行してなさるのでしょうか?

八木:だいたい半分くらいはほかの仕事を入れていますね。『ナキ』の時期は『うっかりペネロペ』をやっていました。監督とはいえ普通の会社員ですから、今もプロジェクトの合間はほかの仕事で埋めますし、タイムカードも押しますよ。

野口:『ナキ』の場合、一番多い時期のスタッフ数はどのくらいでしたか?

八木:多くても40人くらいですね。大人数を相手にするチェック体制はつくっていませんから。ちゃんとアーティストの顔を見ながら「こうしたい、ああしたい」って伝えていくのです。

野口:つまり制作期間は長いけれど、のべ人数はほかのプロダクションと変わらないわけですね。顔を見て話したいということは、外注は使わない方針ですか?

八木:『ナキ』では少しだけ外注の方に手伝っていただきましたが、なるべく社内でつくるようにしたいと思っています。外注するとレスポンスが悪くなりがちなので、時間がかかってしまいます。それから、特にキャラクターに関しては目の前で話すことが必須ですね。細かなニュアンスは文章に書けないし、全然伝えきれません。

野口:監督をなさる時に、自分でアニメーションも付けることはありますか?

八木:基本的に、手を出さないようにしています。やり出したら、全部やりたくなってしまいますから(笑)。それじゃ終わりませんし、僕がやりすぎると皆の達成感がありませんよね。映画は皆でつくるものだと思います。予想以上に良いアニメーションができあがる場合もあれば、そうではない場合もある。色々ですよ。ただ、自分でも操作できるというのはアドバンテージではあるので、どうしても直らない場合、特に表情付けでは手を出すこともありました。

野口:そうするとアセットやショット制作期間の八木さんの仕事は、毎朝スタッフの成果物をチェックすることですか?

八木:いえ。決められた時間に見るのではなく、スタッフには「できたら見せてね」とお願いしています。特にキャラクターに関しては、1 対 1 で全員の仕事を連綿とチェックしていきますね。