1.JCGL / Japan Computer Graphics Laboratory 1981 年設立(1987年解散)

2.トーヨーリンクス 1982 年設立(2010年、(株)IMAGICA と事業統合)

3.セディック(SEDIC) 1983 年10月1日設立(1986年、広告代理店の I&S(現 I&S BBDO)の一部門に)

......木村 卓氏は、1985年からトーヨーリンクス(現、IMAGICA)に在籍しているCG アーティストの 1 人である。Personal Links、Softimage、3ds Maxと、3DCGソフトウェアを変えつつも、常にツール使いこなし作品を制作し続けている木村氏の映像表現は誰も真似ができない独特な世界観を有している。そんな木村氏に、CG 制作は何が変わり、何が今でも変わらないかお話を伺った。

【聞き手:野口光一(東映アニメーション)】

Supported by EnhancedEndorphin

Taku Kimura

1963年、東京都出身。日本大学芸術学部美術学科卒業後、(株)トーヨーリンクス(現、IMAGICA)に入社。現在、アートディレクターとして CM、映画、ゲームなどの CG 映像制作に携わる。2008年制作のオリジナルショートムービー 『KUDAN』 では、Ars Electronica 2008 にて "Award of distinction"、第12回 文化庁メディア芸術祭 でアニメーション部門 優秀賞など、国内外のコンペティションで多数受賞。1991年より日本大学芸術学部デザイン学科非常勤講師を兼務。(株)IMAGICA デジタルプロダクション部にて、アートディレクター/CG アーティストとして活躍中。

<IMAGICA デジタルプロダクション部>

1982年に前身となるトーヨーリンクスを創設。世界に通用する斬新な技術とクリエイティブの挑戦を続けてきた30年の歴史を誇る制作集団。並列処理のコンピュータグラフィックス(CG)システム LINKS-1の開発とレイトレーシングを実用化した世界でも唯一の CG プロダクショ ンであった。その後リンクス(1988年)、リンクス・デジワーク(2000年)、そして2010年に IMAGICA に事業統合と形を変えながら、世界の先端をいく CG 作品を作り続けている。

http://www.imagica.jp/

3DCG 表現の変遷〜『Bio Sensor』から『KUDAN』まで

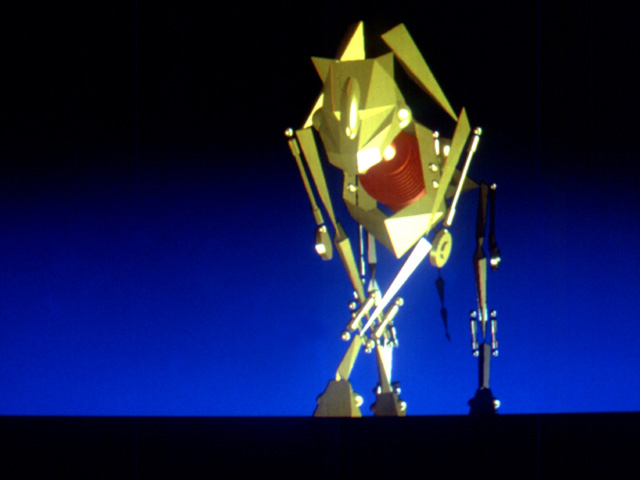

東映アニメーション/野口光一氏(以下、野口):木村さんは日本の CG 黎明期からプロダクションで制作していて、オリジナル短編の CG アニメーション作品にも携わり国内外で高い評価を受けていらっしゃいますよね。そうした活動は、『Bio Sensor』(1984) がスタートになるのでしょうか?

IMAGICA・木村 卓氏(以下、木村):そうですね、当時はまだトーヨーリンクスのアルバイトでした。あの頃は線画の虎が歩くのを分度器で測って動きを入力していました。セットアップは全て FK(フォワード キネマティクス)なので誤差が大きく、足が地面に潜るなんていうのは当たり前だったので、肩甲骨で誤差を吸収するためのプログラム作成などを担当していました。当時はメタボールを開発していた頃でしたが、それまで球体しか作れなかったのが楕円も作れるようになったということでより少ない数のメタボールで虎に皮を被せることができるようになったとか、そんな時代でしたね。

『Bio Sensor』(1984) © 2012 IMAGICA Corp.

監督:福本隆司/CG デザイナー:林 弘幸、木村 卓ほか/制作:トーヨーリンクス

野口:レンダリンクはレイ・トレーシングですか?

木村:そうです、計算機は LINKS-1(※1)でした。

※1:LINKS-1

1982年、大阪大学工学部電子工学科の大村皓一助教授らが中心となり、並列処理によるグラフィック・プロセッサ "LINKS-1" を開発。その後、トーヨーリンクスにおいて、レイ・トレーシングの制作能力を大きく向上させた "LINKS-2" システムが開発された(参考:『コンピュータ・グラフィックスの歴史 3DCGというイマジネーション』 大口孝之 著/フィルムアート社)

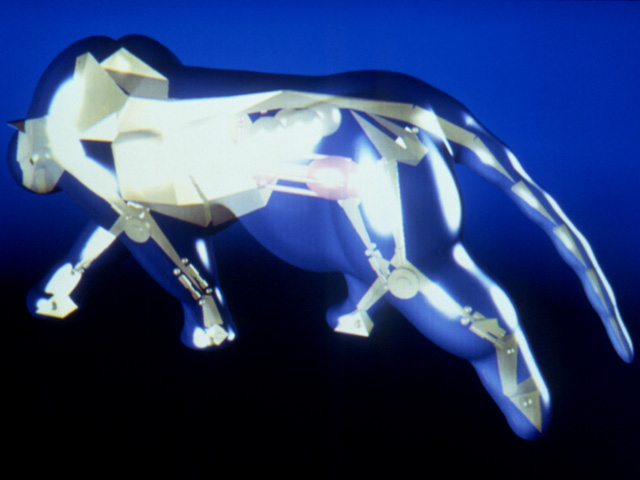

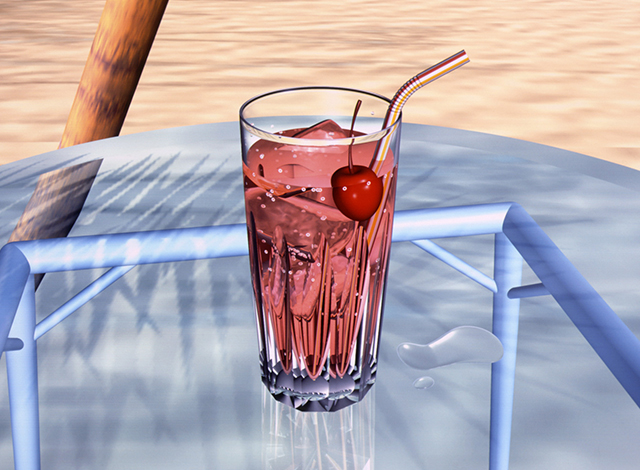

野口:次の短編 『渚のペピー(英題:Peppy)』(1987) もその年 SIGGRAPH エレクトロニック・シアターに入選していますね、何か新しい試みをなさっていたのですか?

木村:ウクレレの弦が弾けたり、波飛沫や炭酸の泡の飛沫をパーティクルで作ったりしました。それらがガラスのテーブルに反射屈折していたのでレンダリングに 1 コマ 4〜5 時間は掛かっていました。当時としては、世界的にもかなり高度な表現に挑んでいたと言えるのかもしれません。

『Peppy(渚のペピー)』(1987) © 2012 IMAGICA Corp.

監督:アート・デュリンスキー(Art Durinski)、福本隆司、林弘幸、鈴木美智子/CGデザイナー:木村 卓ほか/制作:トーヨーリンクス

野口:さらには個人でグラフィック作品 『The Alphabet』 シリーズを発表され始めたわけですが、複数年にわたって創作されていました。

木村:そうですね、『Peppy』プロジェクト終了後、時間をみつけてはコツコツと作り続けました。1990年にグループ展を開催したのですが、そこで全てのアルファベットが揃いました。

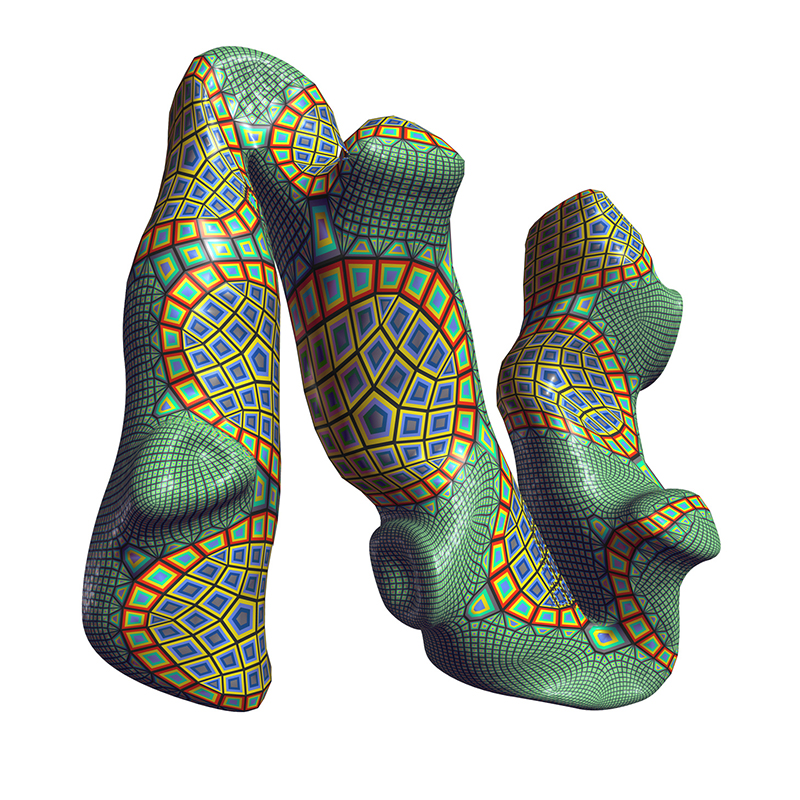

© Taku Kimura

木村氏の個人プロジェクト『The Alphabet』(1986〜1993)。アルファベットをモチーフに 3DCG で描かれたグラフィック連作である

野口:A から Z まで、それぞれ新しい機能とか技術を使った表現になっているんですね。

木村:実はアルファベットであること自体はあまり深い意味はなくて、シリーズ化するためのモチーフに使っていただけなんです。新しいアプリケーションが登場したことで可能になった技法や、面白い表現方法を思い付いたときに色々と試しながらショーケース的に作っていきました。

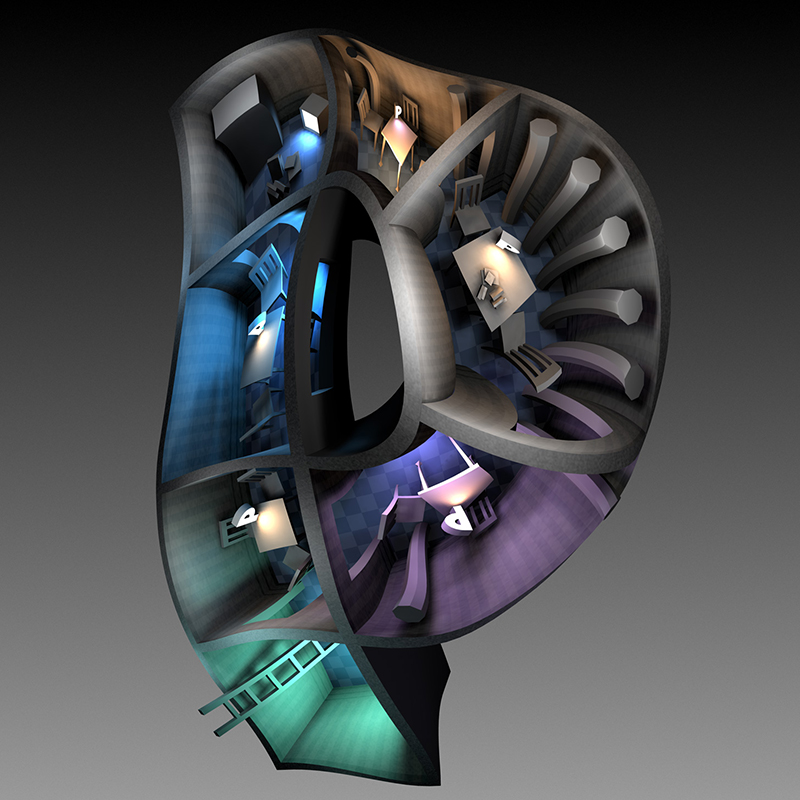

野口:それからしばらくして、再びリンクスのオリジナル作品として 『櫻亭〜A Season of Cherry Blossoms〜』(1996)を制作されました。本作ではハードウェア・レンダリングによるデフォーカス処理を施したそうですね。

木村:あの頃は、シリコングラフィックス(SGI) の Indy や Indigo といった当時のワークステーションを使っていました。もちろんソフトウェアでも表現可能でしたが、天文学的な時間が掛かってしまう時代でしたのでハードウエアでレンダリングしたわけです。その代わりテクスチャが 1 枚しか貼れないとか、反射ができないというような制限があったので、別途レンダリングした素材を合成したりしました。

『櫻亭〜A Season of Cherry Blossoms〜』(1996) © 2012 IMAGICA Corp.

監督:松岡康二/クリエイティブ・ディレクター&デジタル・アーティスト:木村 卓/制作:リンクス

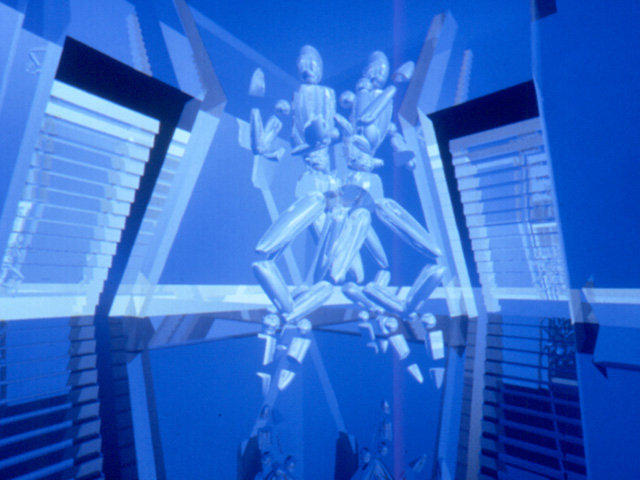

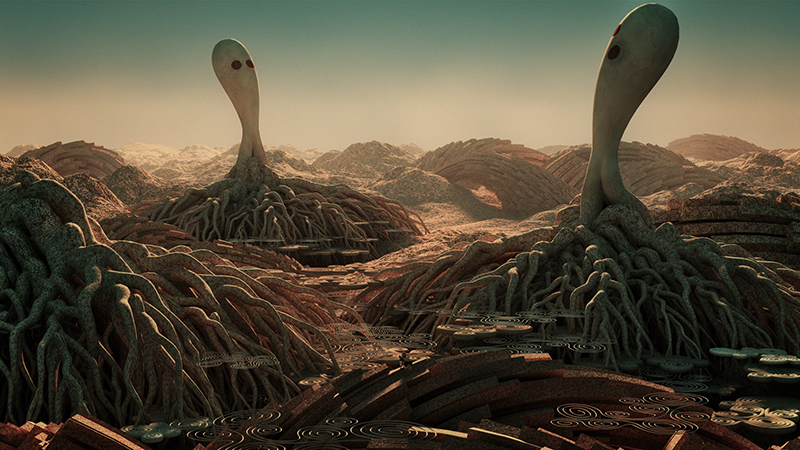

野口:そして最新作が、『KUDAN』(2008) になります。とても美麗なビジュアルが印象的である一方で、あまりにもハイセンスな世界観で僕らは完全においてけぼり状態でした(笑)。

木村:『KUDAN』は、わかりやすくするために説明的になり過ぎるとつまらなくなってしまうし、説明が足りないとわかりにくくなるだろうとは思っていました。山岸宏一 さんにアニメーターとして参加してもらい、一緒に作っていったのですが、山岸さんのアニメーターとしての視点と私の監督としての視点が融合することでバランス良く仕上がったと思います。私が 1 人で作っていたらもっと難解になったはずですから(笑)。

『KUDAN』(2008) © 2012 IMAGICA Corp.

監督:木村 卓/アニメーション:山岸宏一/制作:リンクス・デジワークス

野口:ふり返ってみると、リンクスはオリジナルの CG 作品を継続的に発表してきたことが判るのですが、会社としてはどのようなスタンスだったのでしょうか?

木村:ショートフィルムの制作はその時々で目的は異なっていたと思いますが、自分の中で共通しているのは、新しい表現を開発したり、提案することにあったと思います。会社としては映画もやるし、CMもやる、ゲームもやる、3DCGということでジャンルは限定していませんでした。現在も IMAGICAの中で "デジタルプロダクション " のCG担当部署として同様に取り組んでいます。

ブームになるにはある程度の"物量"が出てこないといけない

野口:今また、CG アニメの新しい波が来ているのではと感じています。10年ほど前にひとつの波があったと思いますが、残念ながら定着しませんでした。最近、2D ルックで作画をリプレイスするものや、『frends もののけ島のナキ』(2011) のような作品も出てきたので、ようやく日本でも CG アニメが定着していくのではないかなと感じているのですが、木村さんはどのように思われますか?

木村:様々な要因があると思いますが、ひとつはコストが下がったということでしょうか。ブームになるためには、ある程度の物量が求められるわけなので、その意味では各制作現場にて爪に火をともすようなコスト削減に取り組みながら作っていくしかないのでしょう。観る側は作画とか、CGとか、そうした部分を選定基準にしているわけではなく、"面白そうなら観る" というスタンスのはずなので、その意味でも同時多発的に面白い作品をたくさん作る他ありませんから。ただ、懸念しているのはつまらない作品が増えてしまった時に、その理由がストーリーや演出ではなく、CG のせいだと思われてしまうこと。観客の目が肥えてきたとき、「CG だからイマイチだったね」と言われないようにしないといけません。その意味では逆にハードルが上がっているような気もします。

野口:木村さんは輪郭線のある 2D ルックはお嫌いですか? 今までやっていらっしゃらないと思うのですが。

木村:2D ルック自体が嫌いなわけではないですよ。ただ、個人的にトゥーンシェーダは 3D が透けて見えるので不自然に感じてしまうのです。

野口:なるほど。ですが、アニメ業界全体としてはツールの進化やノウハウが蓄積されたこともあり、そうした不自然さが大分解消されてきたことで作画のリプレイスという切り口から 3DCG が受け容れられつつあるように感じます。

木村:現役の CG 制作者としては 2D と 3D 双方の特性を理解した上で 3D ならではの利点を追求したいと考えています。作画の良さはカットごとにベストなアングルやディフォルメができるところだと私は思います。3DCG の場合、ある角度からは良くても別の角度からはイマイチに見えたりしてしまう。アニメ的にはこうなってほしいというお約束みたいなものに十分対応できない。いや、物理的には可能ですが、とても面倒な作業が必要になってしまいます。

野口:まさにそうした手間が、最近はツールの進化によって大分効率良く行えるようになってきたように思うのですが?

木村:それでも、現場では相応の手数をかけているはずですよ。もちろん、そうした手間暇を受け容れつつ、観る側の期待に上手く応えていかなければならないという面も確かにありますね。

野口:3DCG でやる時には特にということでしょうか?

木村:3DCG で陥りやすいのが、こっちから見れば反対はこう見えるというパターン。あくまでも結果であって、作り手が "こうしたい" という意図を持って描いたわけではないという安易さが透けて見えてしまうと、凄く冷たい感じがするのです。別にそういうものを求めているわけではなくて、"この時には、こう見えたい" というものを作らなければいけないのに、モデルは完璧だからどこから見ても大丈夫、ということに安心してしまう危険があります。

野口:なるほど。ところで、以前から CG を使っていないことを宣伝文句にしてしまいがちです。CG だから、デジタルだからダメみたいな意識が固定化してしまうのは、CG アニメの可能性を潰してしまうと思われませんか?

木村:それは本当に残念なことです。音楽でもシンセサイザーが出てきた時、電子音的だからと嫌う人がいたし、シンセサイザーは使ってないというのが売り文句にされることもありました。でも、いつの間にかシンセかどうかなんてどうでもよくなっている。結局、アニメーションはストーリーそのもので勝負するしかないはずなんです。絵画でも作品の良し悪しをアクリルとか油絵とか、そういうことで拘る人はいないわけだから。

野口:どうしたらたくさんの人が CG アニメを観てくれるのでしょうね。

木村:そうですねえ。最近感じるのは、生まれた時から CG アニメが目の前にあって育った今の若い人たちと、僕らとでは見え方がちがうんじゃないかということです。世の中の見え方にしても作品の感じ方にしても同様で、まったく同じものを見ていても、若い人の方が感動の度合いが大きかったりするじゃないですか。

野口:わかります。当社の作品で、現在放送中の『スマイルプリキュア!』エンディングのダンスアニメーションが好例です。プロデューサーたちは CG アニメが受け容れられるのか心配していたのですが、当の子どもたちはすんなり受け容れてくれています。ゲーム世代でポリゴンを見慣れていると CG には違和感がないのかもしれませんね。

CG は自分のアイデアを形にするための道具

野口:話は変わりますが、木村さんは何がきっかけで CG に興味を持たれたのでしょう?

木村:私が最初に CG に興味を抱いたのは、大学のゼミで 「情報美学」(※2)に触れたことでした。創造活動を情報処理のように考えるというものです。無からは何も出てこないので、入力があって、変換があって、出力があるといった具合に。それをコンピュータの上でやろうとすると、どういう風に変換をするかという部分が大事になってきます。つまり、こういう画をつくりたいからコンピュータを使って描くというのではなくて、こういう考え方をした時にどういう結果になるか、コンピュータで再現して検証してみようというアプローチです。未だに自分にとっての CG は自分のアイデアとかイメージを形にするためのシミュレータみたいなものだと思っています。

※2:情報美学

記号論的および数学的方法で研究する <情報美学> は、自然界の事物、芸術的対象、芸術作品、またはデザインに観察できる <美的状態> の特徴を数値、記号クラスにより記述するのであるが、このことは、この美学がそれらの状態をある特別な種類の <情報> として、ほかでもない <美的情報> として定義することである。(中略)情報美学の記号論的および数量的美学のほかに、最近さらに、現代美学の第三の部門、いわゆる生成美学が発展した。1965年の『コンピュータ・グラフィックス』の最初の出版の折に、この美学を、次のようなすべての操作、規則、定理の全体と考えた。操作可能な実質的諸要素のレパートリーにそれらを適用することにより、そこに意識的かつ方法的に美的状態が作り出されるのである。(中略)生成美学の意味する創造過程には構想の段階と実現の段階がある。(中略)生成的全過程は原理的には次の図式のように経過する。

《レパートリー → プログラム →(コンピュータ → 乱数生成装置) → 実現機器 → 作品》

(出典:「情報美学入門」 M.ベンゼ 著/草深幸司 訳/勁草書房)

木村:CG をやっていて面白い部分というのは、意外な結果とか、自分が思っていた以上のことが得られるときです。手で絵を描いているときは大体みえてるのですが、CG の場合、特にシミュレーション系がそうなのですけど、パラメータを与えてやると想像していた以上に面白い結果が得られたり、考えもしなかった表現が得られたりと、偶然性みたいな要素があると思うのです。机上では面白いと思ったプランでも、実際につくってみると意外とつまらないことも多くて、また違うプランを考える。そういう自分で手を動かして良いところを探るという過程が CG ならではの醍醐味だと思っています。

野口:なるほど。そして、アニメーション制作ではアニメーター自身が実際にイメージした動きを自分でやってみた方が良いと言われていますよね。

木村:2D、3D を問わず、自分で体を動かしてみるというのは必要です。ただし、3DCG の場合はそこで完成させる必要はなくて、道筋を見つけられればいいんです。例えば『KUDAN』のセリフは擬音語みたいなものですが、最終的には役者さんにアフレコしてもらいました。そのため、アフレコ収録時にどのように演技してもらうか考える上では、自分でひと通り喋ってみて、それを画に当てながら試行錯誤しました。自分でやってみると色々と気づかされます。キャラクターモデルなんかも同じで、最終的に使わなくても 1 回作ってみると、形状の合理性を見出すことができるので、自分の中でモデリングのセオリーみたいなものを構築することができます。

野口:相手が生身の人間か CG(コンピューター)かを問わず、制作意図を伝える上では相応の "意図" を自分の中で持つことが大切、ということですね。CG や アニメーションなどの映像演出に対する理解という意味では、私たちの世代は技術畑から CG の制作現場に入ってきた人が多かったので、そうした知識が自然と習得でました。一方、今ではハードやソフトの進化によって CG や映像表現の原理原則を知らなくても一通りの表現ができるようになりました。そのような境遇にある現代の若いクリエイターたちを見ていてどう感じていらっしゃいますか?

木村:私からすると、技術的な要素というのは非常に面白い部分なんです。例えば、お酒飲める人からすれば、お酒飲めない人は人生損してるよね、と思う。だけど、飲めない人からすればどうでもいいことです。技術的な部分を通らないのはつまらない気もするけど、多分そういう人からすればそうは感じていないんだろうなと思います。それに、最新の市販 3DCG ソフトには既に十分すぎるくらい多彩な機能が搭載されているので、それ使いこなすだけで精一杯みたいなところがあるのではないでしょうか。

野口:そうですね。その意味では筆や色を全部知ってないといけないみたいな感じで、全ての機能を使いこなせないと真に良いものは作れないとお考えですか?

木村:いいえ、決してそうではありません。知らないよりは知ってた方がいいとは思うし、使いこなせるにこしたことはありません。ですが、肝心なのは必要になったときに "引き出せる" ということです。私も全ての機能を把握しているわけじゃありません。ただし、「これはこうすれば出来そうだな」とか、「この辺を調べればやれそうだな」といった具合に、なんとなくの想像はつくのです。

野口:「勘が働くか」というのは何事にも求められますよね。そうしたやり方に若い人はついてきますか?

木村:私の職場でも勉強熱心な子は自発的に試行錯誤していますよ。ただ、今の学生さんは覚えることが非常に多いので大変だろうなとは思います。もし自分が今、学生だとしたら対応しきれずに爆発しているかもしれません(苦笑)。私が CG をやり始めた頃は、そもそも CG 制作をしている人自体が少なかったので、将来のことなんて考えもしませんでした。面白いから始めたというだけです。未開の地で試行錯誤しながら、小さなことでも新たな発見があるのが面白かった。でも今では応用の時代に入ったのだとすると、先行する他の産業のように、適確なルールや技法を確立していく必要があるのかもしれませんね。

野口:そうすると、これから CG はブランド力やマーケティングといった、純粋な制作だけでなく、より広い観点からビジネスとして業界を考えていくという、次のステージへ進む必要があるということでしょうか?

木村:難しいところですね。CG の制作現場としてもより広い視点からコンテンツ産業における立ち位置や取り組み方を考えていく必要はあると思うのですが、それを日本の中でどのようにやっていくのか、悩みどころは沢山あると思います。

野口:ハリウッドは分業が基本なので、アーティストはモデルならモデル、アニメーションならアニメーションに関する知識を蓄積してセンスを磨いていけば基本的には仕事をやっていくことができると思います。しかし、日本ではゼネラリスト中心なので CG 制作の全工程についてひと通り知っておかねばならない。そうした事情が作画の人たちが CG アニメへ移行する際の妨げになっているという面もありますね。

木村:北米のアニメ産業では、作画の人たちがデジタルに移行するにあたり、Photoshop 教室を開くなど、業界全体で移行できるような措置を講じていました。業界全体で 3DCG にしようという意向があって、作画アニメーターたちに CG アニメーションの方へ移ってほしいのであれば、その人たちの自主性に任せるのではなく、できるだけスムーズに移行できる仕組みを構築するべきです。会社単位なのか業界全体なのか、どのようなやり方が良いのか分かりませんが、まちがいなく組織的にやるべきでしょう。

野口:北米の場合は、より川上の企画や製作レベルの思惑もあって作画のプロジェクト自体がなくなってきたから、生きていくためには変わらなければいけないという切実な事情もあったようですね。

木村:そうした決断が本当に早い。やるとなったら徹底的にやるみたいな。

野口:アジアでも韓国は CG アニメーションを産業として定着させようと国を挙げて取り組んでいます。ハリウッドの技術やパイプラインを取り入れながら着実に発展させているようです。そういった世界的なトレンドの中で、日本がガラパゴス化してしまうのではないか。CG・映像の制作技術が均一化してきたときに、フル CG アニメはコンテンツとし物足りないのか、まだまだ魅力があるものなのか、それともそもそも CG アニメの文化は日本には存在しないのか、作り手としては悩ましいです。

木村:そうですね。また、CG アニメ自体が世界的にも未だ発展途上という現実もあるでしょう。これまで世界中のアニメーションフェスティバルに参加させていただく機会がありました。そうした中で少し感じたのは、CG は作業にすごく手間がかかっていたとしても、その苦労が直接見えにくいためか、同じ土俵で戦えていないのかなということです。それが残念でなりません。

野口:海外でもそうした、アナログの方が上位みたいな感覚があるわけですね。CG はルックが綺麗に見えがちですし、作画のような汚れや崩れが垣間見えたとしても、それが作り手の熱意や必死さの表れとは受け止められずに "ただのノイズ" と捉えられてしまう(苦笑)。CG もきちんと手間暇をかけてるんですよと伝えるにはどうしたらいいのでしょうか?

木村:CG アニメを紹介する際には、技法だけでなく、作り手の意図や試行錯誤といった背景にある部分も伝えていく必要があるのかもしれませんね。あとは、基本的に良質なものを作っていくしかないでしょう。手間暇をかけるのはもちろんのこと、きちんとやる人は日々練習したり、センスを磨いたりしています。言うまでもなく、CG アニメはツール(道具)があれば誰でも作れてしまうというような簡単なものではありません。それは、作画でも同じなんですけどね。紙と鉛筆さえあれば誰でもジブリみたいなアニメが描けてしまうということになってしまいますから。

CGWORLD・沼倉:横から失礼します(笑)。これまでお話をとても興味深く聞かせていただいてきたのですが、これまでのキャリアを通じて "日本ならではの CG 表現" といったようなものを感じたことはありましたか?

木村:最近はそうした部分がむしろボーダーレスになってきていると感じます。日本のアニメかと思ったら海外の作品だったり。ただ、誰が作ったかとは別に、"日本人のDNA" みたいなものはあると思います。これまでにも日本文化の中で育まれてきた文法や表現が、DNA みたいに海外のクリエイターにも受け継がれているなと感じたことがありました。それと同様に、"CG アニメとしての新たな DNA" を作っていければいいですね。ひとつの見せ方の文法とか、みんなで色々と作っていく中で組み上がっていくというか、受け継がれるようなものが出来れば作り手としては本望です。

野口:木村さんご自身はこれからどのような方向に向かわれていくとお考えですか?

木村:私としては CG 表現ならではの "個性" が発揮しきれてないと考えています。作画のアニメの延長だったり、実写の延長だったり、そこに積み上げてきたものはあるけど、CG としての見せ方とか、独自の表現というのは、まだまだ開拓の余地がある気がします。そういったところをもっと探っていきたいですね。国内外のインディペンデントなアニメーションを見て感じるのが、表現がすごく自由だということ。予算も少なくて、尺も短いけど自由にやっている。そういう自由さを CG はまだ獲得できてない気がするのです。それはストーリーありきで、それに見合った表現ということかもしれませんし、表現を模索する過程でもっと何かできる可能性もあるはず。最終的には、CG という括りで括られなくなった時が、ゴールというか、そこに到達することがこれからの目標なのかもしれません。

野口:ぜひ、そんな作品を期待しています。今日は貴重なお話ありがとうございました!

Supported by Enhanced Endorphin

INTERVIEWER_野口光一(東映アニメーション)

EDIT_林 伸彦(モーションビッツ)、沼倉有人(CGWORLD)

PHOTO_弘田 充

Enhanced Endorphin 始動!

シリーズ企画「日本にフル CG アニメは根付くのか?」は、 "日本におけるフル CG アニメーションの振興を目指す" というコンセプトで東映アニメーションがプロデュースする Enhanced Endorphin(通称:EE) との共同企画である。EE では、フル CG アニメーションの制作工程などを分かりやすく紹介するオリジナルコンテンツなども用意されているので、ぜひアクセスしてもらいたい。