連載合計200回記念・特別企画の第2弾です。前号に続き、今号ではムービー作品の事例をご紹介します。最近は専門的な機材やソフトウェアが広く使われるようになりました。今回は、専門知識がない方でもある程度は使いこなせるであろう機材とソフトウェアを使用して制作しています。制作にご協力いただいた関係者の皆様、本当にありがとうございました!

※本記事は月刊「CGWORLD + digital video」vol. 257(2019年12月号)からの転載となります。

TEXT_早野海兵 / Kaihei Hayano(GARYU)

EDIT_三村 ゆにこ / Uniko Mimura(CGWORLD)、山田桃子 / Momoko Yamada

Method 1:弐百連載 ~その弐~

11月3日(日)に開催された「CGWORLD 2019 クリエイティブカンファレンス」にお越しいただいた皆様、ありがとうございました! 久しぶりの個人講演となりましたが、前年と比べると2倍ほど多くの皆さんに出席していただき、本当にありがたい限りです。セッションでも少し触れましたが、実はどこで「連載200回」になるのか筆者も明確には把握していません(笑)。はたして表紙や特集もカウントして良いものか、この20年間は本当に様々なかたちでCGWORLDに作品を掲載していただいたので、感謝の気持ちでいっぱいです。これからも読者の皆さんに楽しんでいただき、CGの素晴らしさを伝えていきたいと思っています。

Method 2:上手くいかないことは「普通」

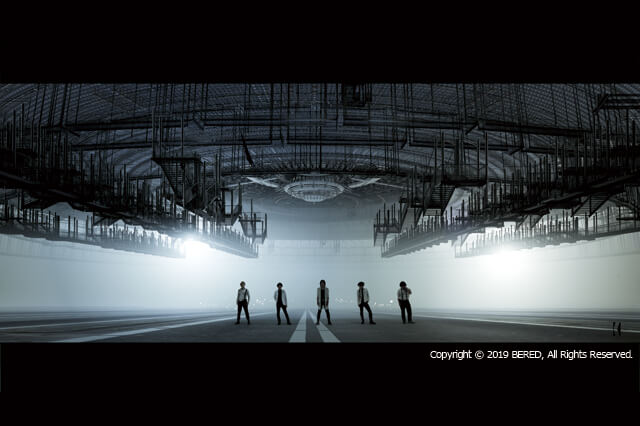

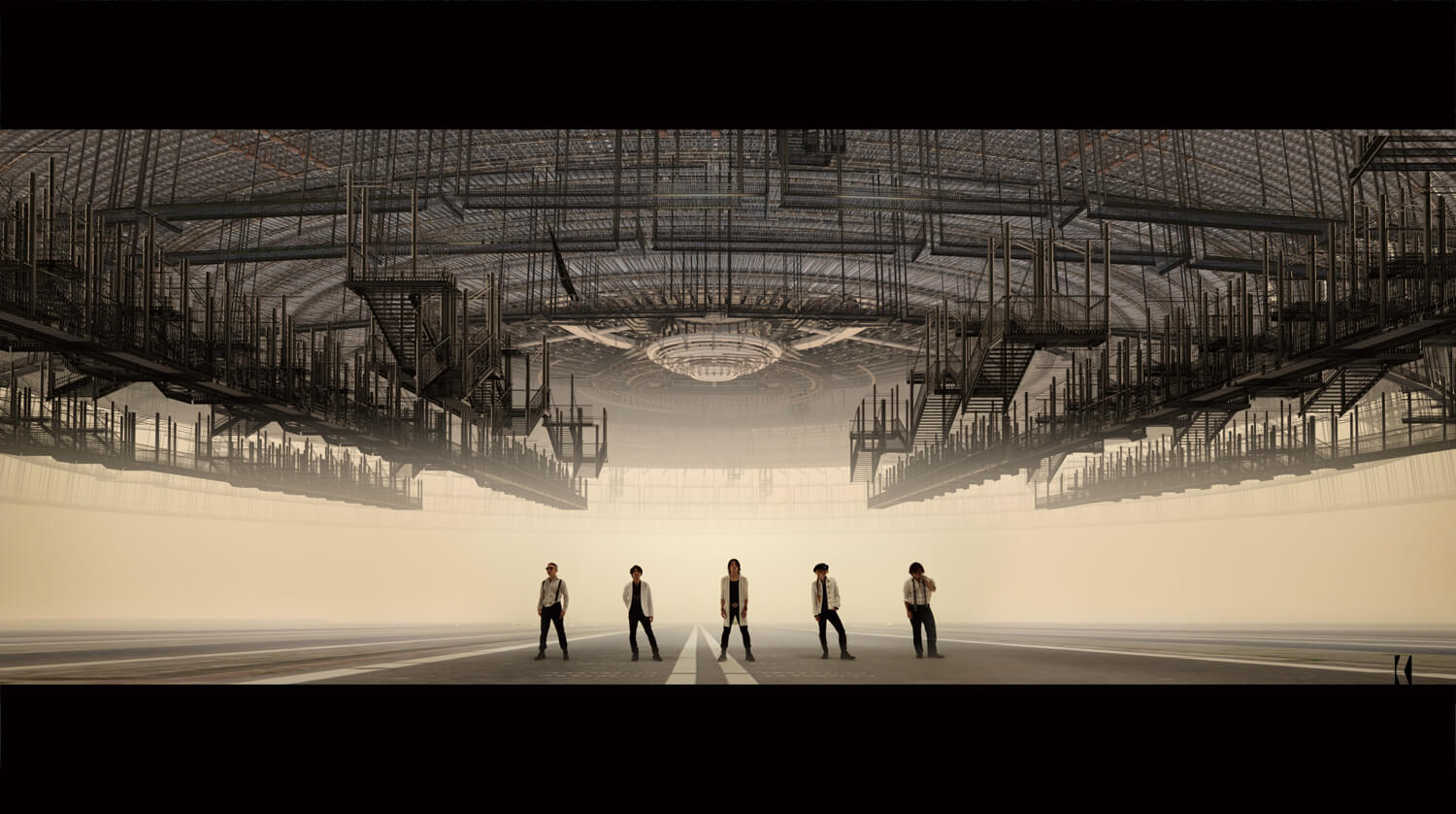

ロックバンド「BERED」の『Back To The Action』のMV制作を担当させていただいたので、今回は特別にその制作事例をご紹介します。まず、HASSELBLAD(ハッセルブラッド)というカメラメーカーについては、詳しい方であればすでにご存じでしょう。他を圧巻する深みのある撮影ができる素敵なカメラです。価格も素敵(笑)なこのカメラは、カメラ好きであれば一度は手にして撮影してみたい存在ですよね。ひょんなことからこのカメラを使用させてもらえるになったのですが、操作方法が普通のカメラとまったくちがいます。「このカメラは」というより、そもそもカメラはメーカーによって仕様が様々なので、それらを把握しているカメラマンの方々には頭が下がります。ほんの軽い気持ちでHASSELBLADを使うことに決めたのですが、撮影間近にHASSELBLAD本社にお邪魔し、撮影に関する説明を伺っていると「連続撮影は3~5分までです。それ以上はオーバーヒートします」のひと言が。MV制作では1曲あたり5分前後が一般的です。さて、これはどうしたものか......。そこで「曲には1サビ2サビとパートで分かれているので1曲を3分割し、3つのパートで構成することにしよう」と考えました。1個のバッテリーはもちこたえても30分が限度。さらに充電に1時間半以上かかります。バッテリーのストックは6個(その内のひとつは破損)で、ウルトラマンかエヴァンゲリオン並みのリミッターがかけられていました。極力省エネに撮影するため、本来ならディスプレイと同時表示で撮影するところを「必要なポイントのみ」で使用することにしました。バッテリーをもたせるため、30~40分撮影しては休憩、そのくり返しです。充電との綱渡りの撮影となりました。さらに、記録メディアが通常のディスクではなく、「CFast」という大型メディアであることが撮影前日に判明。急遽、楽天で購入(ありがたや!)したのですが、バッテリーひとつあたり数万円、保存容量が5分足らずでコピーにも時間がかかります。そしてカメラには音声収録用のマイクが付属されておらず、今回は映像のみの収録となりました。後日、全ての素材を音楽を聴きながら目で口の動きを拾い合わせることに。その際の手がかりは撮影時間のみで、まるで読唇術のようでした。さらに、データが4Kサイズの特殊フォーマットのため変換にかなり時間がかかり、なんとデータの到着に2週間! 初めての経験が連続した今回の撮影にお付き合いくださったスタッフの皆さんに心から感謝しています。とても楽しい撮影でした!

▲"全てが素敵"なレンズがごろり。

Method 3:ゼネラリストの強みを活かしたシーン作成

1:デザイン

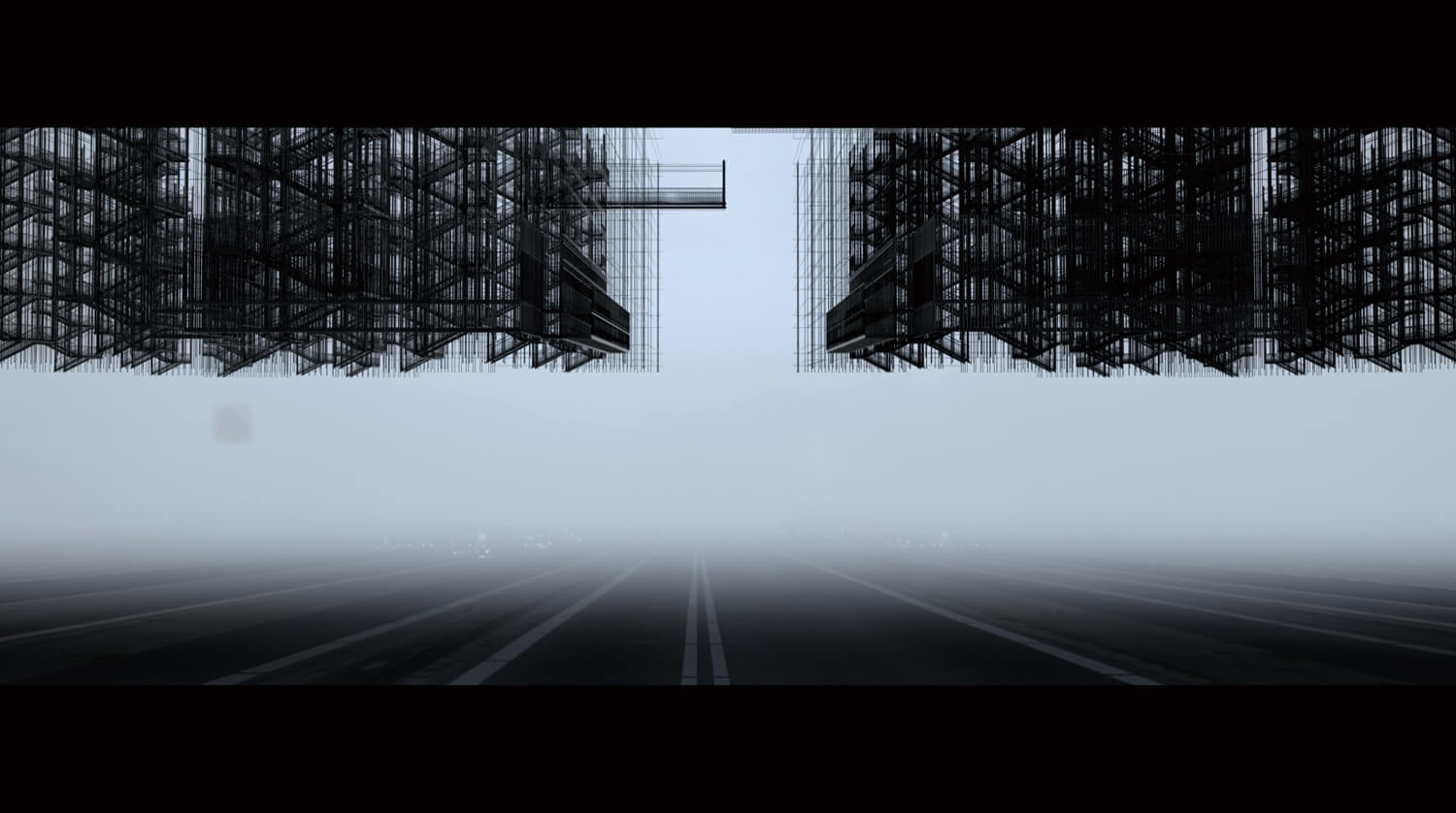

▲撮影した白ホリのパースに合わせて滑走路を作成。イメージは映画『トップガン』。楽曲のタイトルが『Back To The Action』なので、バックしている映像にしてみました。

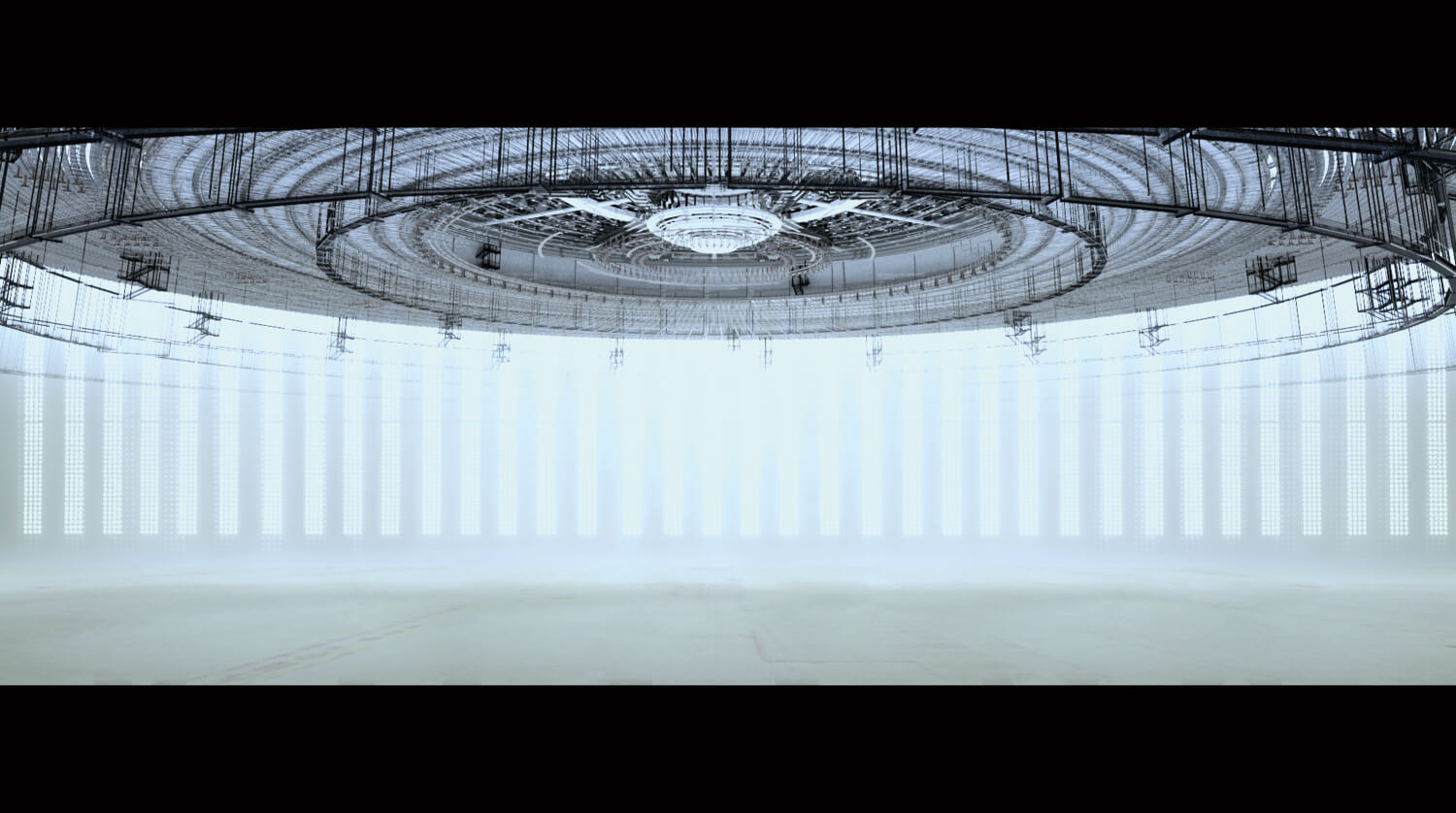

▲白ホリの空中に格納庫をベースにしたデザインを作成。これを奥からアニメーションさせました。

▲第2パート用に別デザインの格納庫をつくり、これもバックしているようにアニメーションを付けます。

▲第3パート用にさらに新しいデザインを加えます。ここが一番激しくなる予定。

2:実写へのコンポジット

▲全体的な撮影は場所にもよりますが、こちらはライトを仕込みたかったので暗めで撮影。

▲いったん人物を消します。このような作業は近年で各段に進歩しました。

▲さらに天井の照明も消して、真っ白な空間を作成。

▲いよいよCGで照明を足していきます。データは3Dですが、フレアなどはAfter Effects(以下、AE)で後付けします。

▲さらに 地面なども追加して、新しい空間を創造していきます。

▲作成した空間の一例。天井を巨大エンジンのロータリーにデザイン。巨大感を出すために照明を多数仕込みます。

3:完成

▲撮影現場でギリギリまで引いて撮影した画像をさらに超ロングに加工します。

▲上部には複雑なオブジェを形成。これはタイトル用。

▲カラコレをして色温度をブルー系に。新しさを強調します。

[[SplitPage]]Generalist Style 10

ゼネラリスト向けの情報を掲載する「Generalist Style」コーナー。3DCGソフト以外の連携で使えるソフトやプラグインなどの情報をご紹介します。ゼネラリストは様々な仕事ができないといけません。あらゆる方法で楽しみながら作品のクオリティアップをしていきましょう!

コンポジットもゼネラリストの大切なお仕事

ゼネラリストのお仕事で避けては通れないのが「コンポジット」です。筆者にとっては、避けるどころかとても好きな工程のひとつですが、コンポジットは作業に入る前の準備に非常に時間がかかるもの。CGカットを担当していると、このあたりを見落としがちです。今回は、コンポジットに入る前にやっておくべき工程をご紹介します。

1.膨大なデータの変換

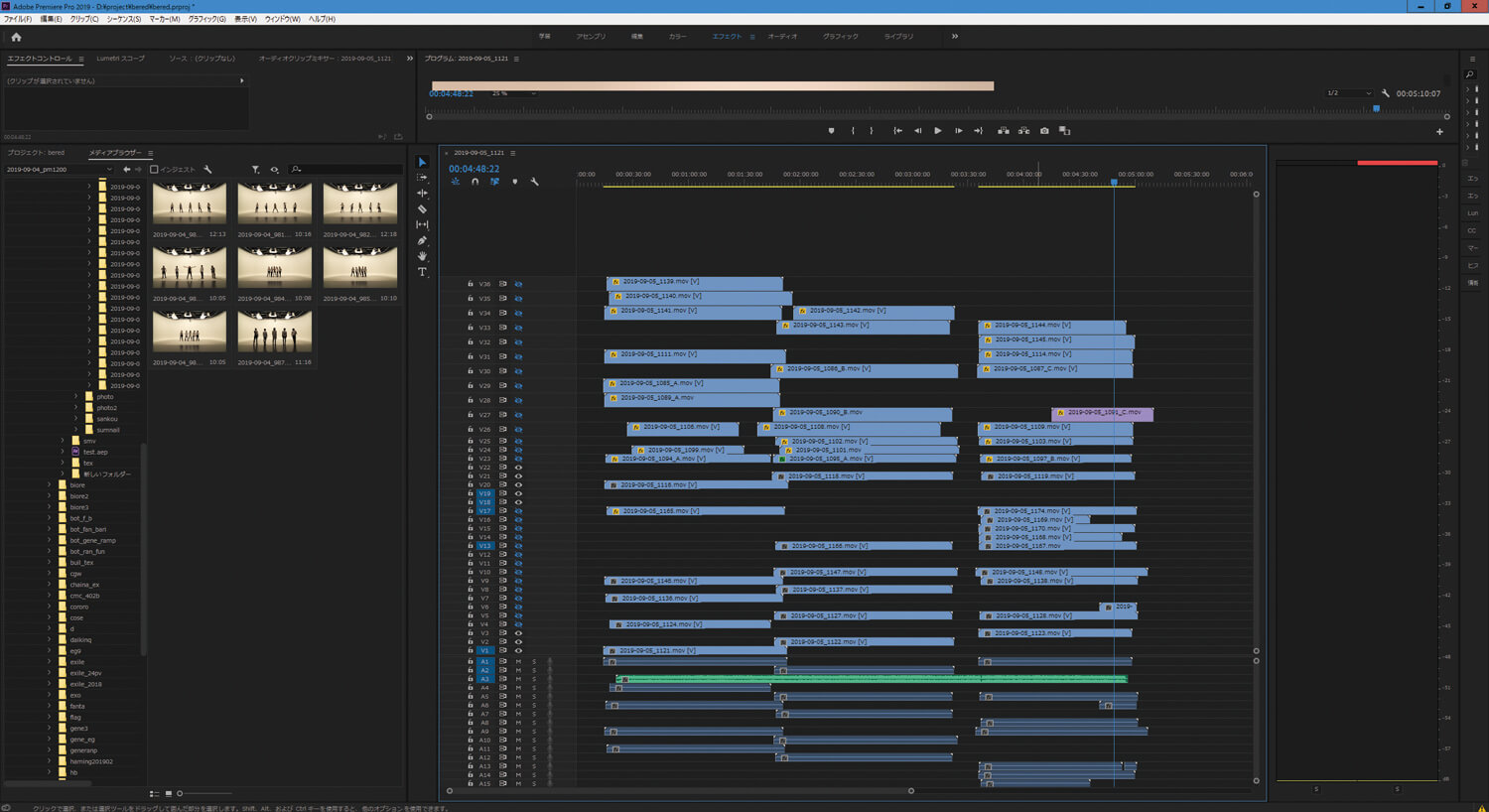

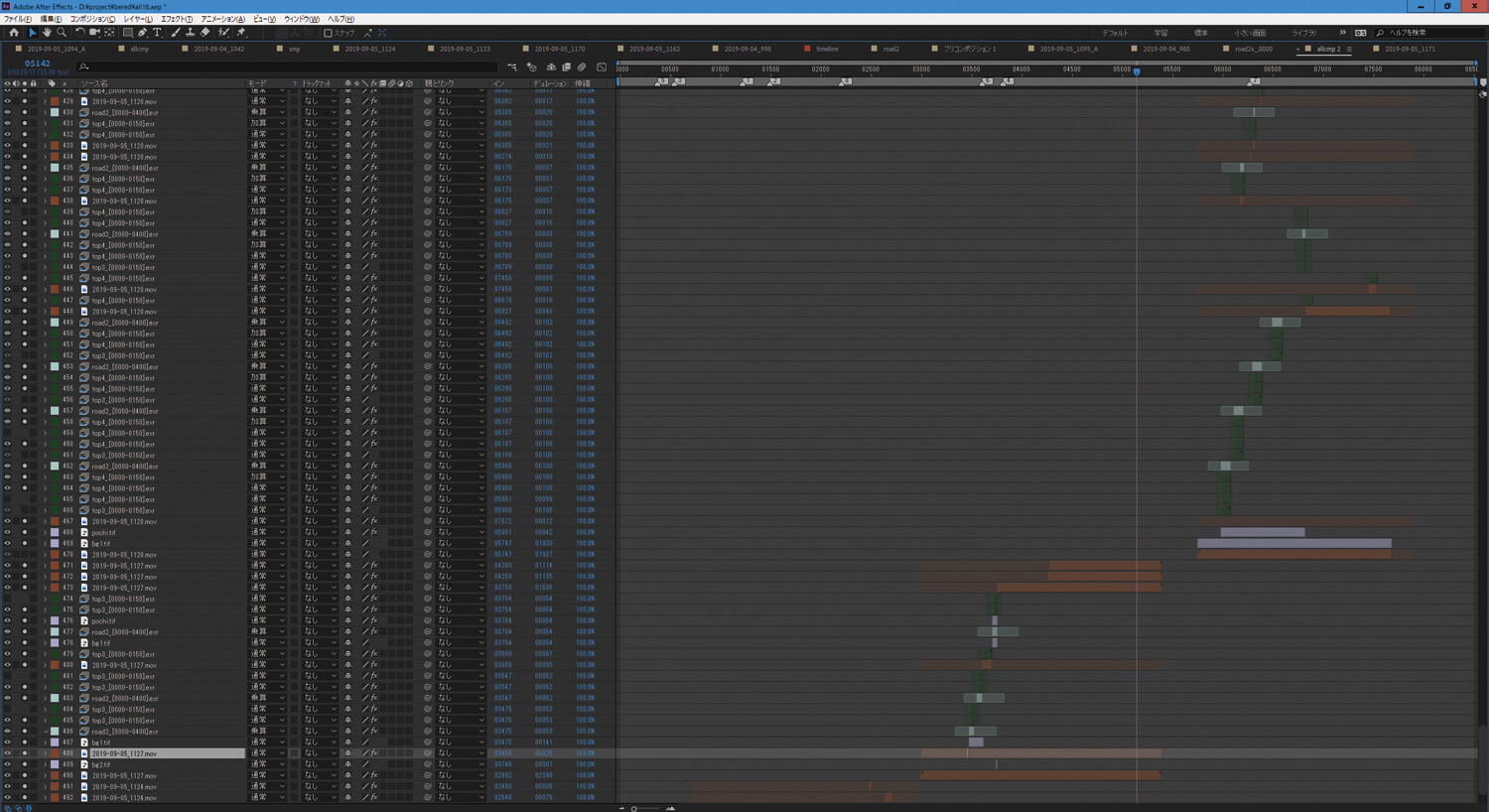

▲撮影した膨大な量のデータフォーマットは様々ですが、今回はQuickTime(以下、QT)で出力されたと仮定します。QTの場合は、AEよりもPremiere Proの方が格段にレスポンスが速いです。元の音源と合わせつつ撮影したパートを並べていきます。ここは忍耐が必要な手作業です。その後、Premiere ProからAEに変換します。これは近年とても簡単になりました。とはいえ、1フレーム単位の調整においてはAEに軍配が上がります。また、古いPCで作業していて今さら気がついたのですが、「USB 2.0」と「USB 3.0」ではキーボードの反応に雲泥の差があります。できれば転送速度が速いキーボードで作業したいですね。

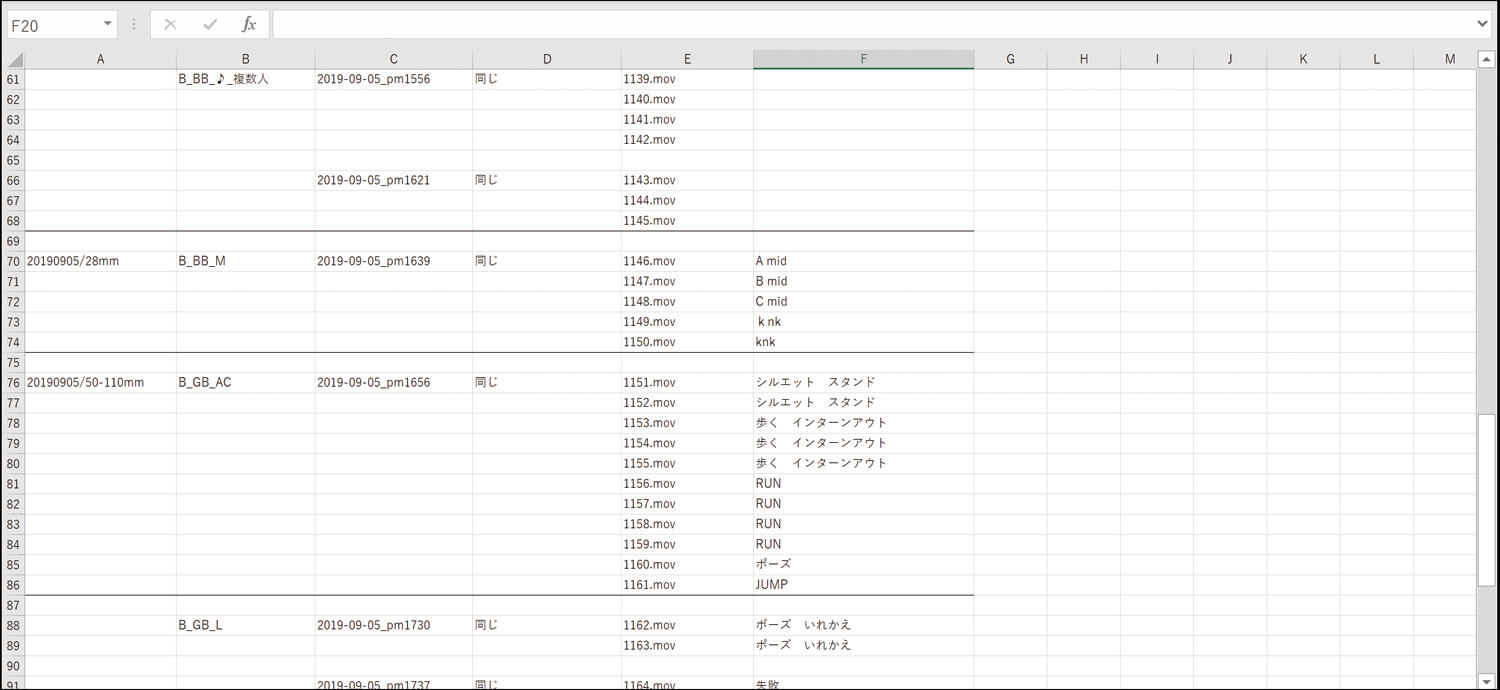

2.撮影素材の記録

▲撮影素材は撮影したときにきちんと記録しておくものですが、記録が間違っていると後々大変なことになります。全編の撮影に立ち会っていたなら記憶を頼りにすることができます。しかし、誰かに任せるとなると回復はかなり難しくなります。そういった意味でも、素材の撮り始めの「カチンコ」はかなり重要です。

▲素材が大量にあるとフォルダ作成も大変な作業になります。このあたりはWindowsの機能で一気に作成。

▲TVやCMとちがい、PVやイベント映像は画面のサイズがそれぞれまちまちになります。イベント映像の場合は本当にバラバラなのでここでは割愛しますが、PV系の映像では見た目のカッコ良さでシネスコやビスタが使用されることが多いです。

▲ウルトラパナビジョンが企画サイズだとかなりの細さになります。ちなみに、納品はHDが多いので、その場合はこのように上下に黒味を入れる「レターボックス形式」になります。レンダリング範囲が減るのでCGアーティストにとってはとても嬉しいのですが、中には「黒味の部分も納品してほしい」というクライアントも。

NOTE

●スタンダードサイズ

1.375:1または1.33:1、昔の4:3の画面。近年IMAXでもこの比率が採用されている。

●ビスタサイズ

1.66:1(ヨーロッパ)、1.85:1(アメリカ)。

●シネマスコープ

2.35:1

●パナビジョン

2.35:1か2.4:1

●HD

1.78:1 TVの比率はこれ

3.文字入れ作業

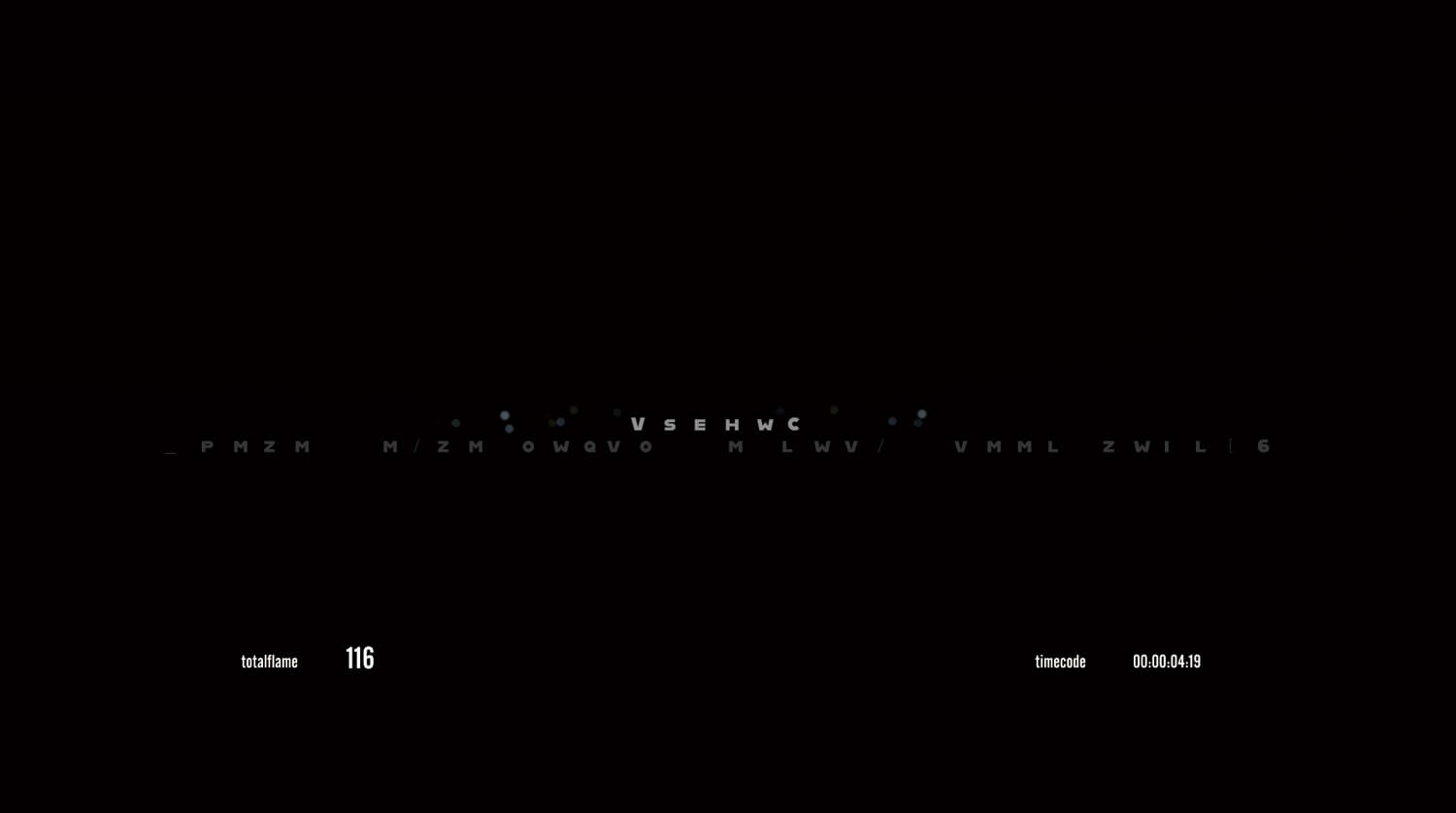

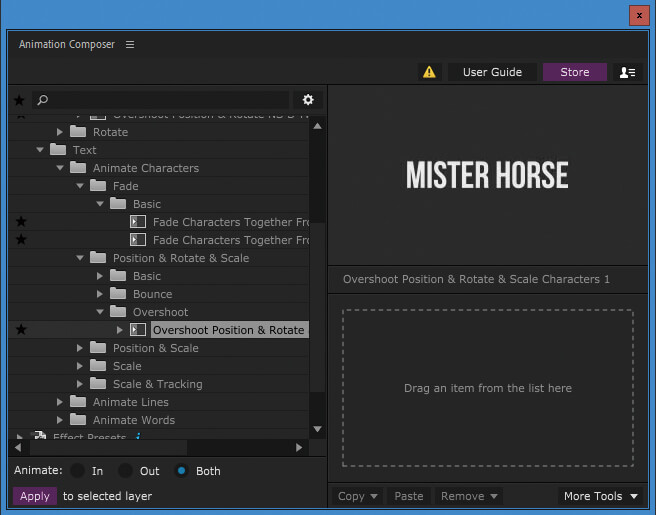

▲一般的に文字入れの作業はデジタルアーティストにとって範囲外の作業ですが、文字が素敵に入ると作品の質がグッと上がって見えます。タイムラインも、可能であればセンスの良いものにしたいですね。

▲いつからかAEのフォント作業はアニメーションのパラメータが付いて動かしやすくなりましたが、少々面倒くさい点も。簡単にフォントアニメーションを付けられる無料のプラグイン、Animation Composerがとても秀逸です。

[Information]

-

株式会社画龍 早野海兵 監修

3DCGベーシック講座[3ds Max]

3ds Maxを本当にゼロからスタートする方のために作成したオンライン講座です。本講座は画づくりと技術アップの両面を重視しています。また、3ds Maxの様々な実践的な機能を動画で収録しているため、後々機能のリファレンスとしても使用可能です。ぜひ、この機会に3ds Maxを通してCGの世界に!

online.dhw.co.jp/course/3dcg

-

[プロフィール]

早野海兵

日本大学芸術学部卒業後、(株)ソニー・ミュージックエンタテインメント、(株)リンクス、(株)ソニー・コンピューターエンタテインメントを経て、フリーランスで活動。2007年(株)画龍を設立。

www.ga-ryu.co.jp

www.kaihei.net

Twitter:@Kai_ryu_Kai

[credit]

モデル:BERED

撮影協力:プロデューサー・城戸孝夫(東京工芸大学・准教授)/ライティングマネージャー・加藤英彦/アシスタント・齋藤友世

機材:Hasselblad JAPAN 、日本HP