ゲーム開発環境のオープン化や販路の整備によって切り開かれた、個人・小規模チームでゲームをつくって配信する「インディーゲーム開発者」という生き方。本連載は、日本でインディーゲーム開発者として活躍する人々を紹介し、どのようにしてゲームをつくり、どうしてインディーゲームという表現を選んだのかを聞くシリーズである。

第6回となる今回は、和風アクションRPG『モノノケの国』 を手掛けるスタジオライツの七瀬氏と平井氏に話を聞いた。AAAタイトルの開発経験を持つ七瀬氏がなぜインディーゲーム開発に挑戦したのか、そしてボクセルベースの地形制作ツールや手書き感のあるトゥーンシェーディング表現を用いた技術的な工夫について迫る。

商業性と作家性のバランス設計が重要

――最初に自己紹介をお願いします。

七瀬清司氏(以下、七瀬):スタジオライツ代表取締役の七瀬です。もともとはスクウェア・エニックスに所属していて、そこで得た知見やスキルを使って現在はゲームの描画系のテクニカルアートを仕事にしている傍ら、自社開発で『モノノケの国』の開発をしています。

平井督人氏(以下、平井):スタジオライツでプログラマーをしている平井です。新卒でサイバーエージェントに入社し、Unityエンジニアとして約4年間働いていましたが、次第に3DCGに挑戦したいという思いが強くなり、独立してフリーランスになりました。その後、七瀬と出会い、スタジオライツに入社。現在は『モノノケの国』の開発に携わっています。

――『モノノケの国』開発チームは何名ですか?

七瀬:コアメンバーは5名です。開発のフェーズに応じて、初期のコンセプト立ち上げ時と量産段階でメンバーを入れ替えながら進めています。

――コアメンバーの5名は、どういった経緯で集まったのでしょう?

七瀬:独立して仕事を始めた中で平井と出会い、プロジェクト終了後に話す機会がありました。そこで「インディーゲームをつくろう」と意気投合し、最初は2人で1年以上開発を続けていました。ただ、なかなか完成には至りませんでしたが、「とにかく東京ゲームショウに出展しよう」と決意し、出展したんです。その時、僕の元同僚たち『FINAL FANTASY XV(ファイナルファンタジー15)』を手掛けたメンバーが見に来てくれて、開発体制を大きく強化することができました。結果として、『モノノケの国』には元スクウェア・エニックスの経験豊富なメンバーが多数参加しています。

―― 豪華なメンバーですね。インディーゲームを開発しようと思ったきっかけや考えを教えていただけますか?

七瀬:僕は17年間ゲーム業界にいましたが、インディーゲームの盛り上がりには、AAAタイトルとは全く違うニーズを感じていて、「自分も挑戦してみたい」という思いがあったんです。周りにも同じように「自分たちでつくりたい」と考えている知人が多く、そんな仲間たちの温かいサポートの中で開発を進めています。

平井:少人数だからこそ、尖ったゲームがつくれるのが魅力だと思っています。前職ではどうしても仕様が似通ったゲームが多かったんですが、インディーでは今までできなかったような面白いアイデアや仕様を自由に形にできるのが楽しいですね。

―― 実験的な表現ができるのはいいですね。『モノノケの国』の開発経緯や世界観について教えてください。

平井:最初は『Minecraft』のようなゲームを考えていたんですが、日本人らしい「和風の世界観」をモチーフにしたいと考え直しました。そして、その頃、七瀬が犬を飼い始めたんです。それがきっかけで「主人公のパートナーとして子犬がいたら面白いんじゃないか?」というアイデアが出て、ムサシという子犬の相棒が生まれました。

七瀬:「犬を飼ったんだよね」と言ったら、平井も「犬がいいと思っていた」と言ってくれて、まさに奇跡的な一致でしたね。それまで少し物足りなさを感じていたんですが、「確かに犬がいたらゲームの個性が際立つかもしれない」と感じました。

平井:2024年の台北ゲームショウに向けて開発体制を強化していましたが、一時はボリュームを縮小して「コージーゲーム(※居心地の良いゲーム)」にする案も出ていました。ただ、Steamユーザーのニーズと乖離するのではないかと考え直し、当初の和風の世界で犬と冒険し、妖怪とバトルするというコンセプトに立ち戻りました。

七瀬:来年からはCGアセットの量産を進め、モーションやバトルデザインのつくり込みを強化する予定です。

―― Steamユーザーのニーズについて、どのような分析をされたのでしょうか?

七瀬:イベントでは、世界観や可愛らしいキャラクターに惹かれて遊んでくれる人もいますが、Steamユーザーは少し違います。Steamの売り上げや人気タイトルを解析すると、バトル要素がしっかりつくり込まれているゲームの方が圧倒的に有利だと感じています。

―― インディーゲームでは、商業性と作家性のバランス設計が課題になることが多いですが、どのように取り組まれたのでしょうか?

七瀬:僕たちの立ち位置は、個人開発とAAAタイトル規模の中間だと考えています。つくりたいものを追求する一方で、「売れなければ続けられない」というジレンマが常にあります。そのバランスに悩みながら開発を進めています。

「当たると信じて賭けるか、ユーザーニーズを見てつくるか」この部分は、ディレクターとプロデューサーのせめぎ合いでもあります。ただ、僕がその両方を兼ねることで、メンバーの「つくりたい」という思いを一度すべて受け止め、方向性を整理する体制が、今の僕たちにとっての最適解だと感じています。

独特な手書き感を実現するシェーディング処理

―― 開発環境について教えてください。使用しているツールは何ですか?

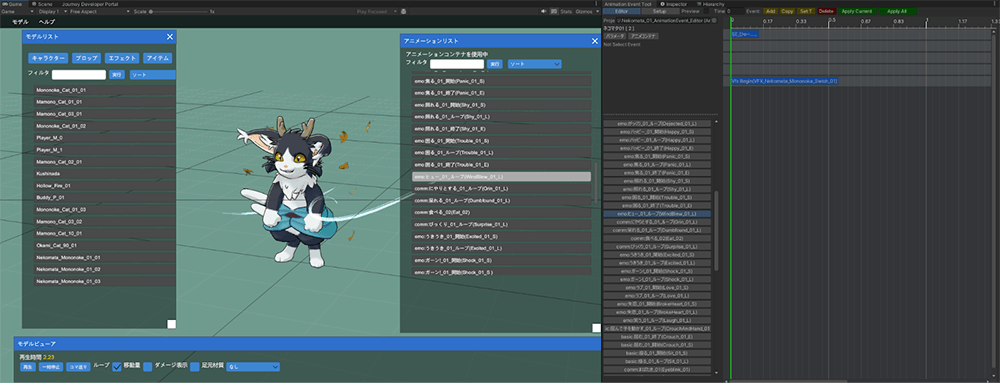

平井:ゲームエンジンはUnityを使っています。DCCツールはMayaとBlenderの両方を採用していて、アーティストの要望に合わせて併用しています。また、機能拡張には Odin Inspector and Serializer を活用しています。

―― トゥーンシェーディングや手書き感のある塗り表現が印象的ですが、この表現を選んだ理由を教えてください。

平井:ジブリ作品のようなビジュアルを目指しました。最近はUnreal Engineを使ったリアルなPBRシェーディングが主流ですが、あえて違うアプローチで個性を出したいという思いがありました。

―― 手書き感のあるトゥーンシェーディングについて、シェーダープログラムで工夫している点はありますか?

平井:基本的なシェーディング処理はよくあるものですが、本作では「曲面世界」を採用しているのが特徴です。頂点の曲がり具合を工夫し、自然な曲面表現を実現しています。さらに、手書き感を重視するため、PBRのようなノーマルマップやラフネスで陰影をつけるのではなく、テクスチャそのものの質感を活かすことを意識しています。キャラクターについては、シェーディングで自然な陰影がつくように調整しました。

―― 他に工夫された点はありますか?

平井:やはり「曲面世界」の表現ですね。全てのシェーダーに自然な曲がりを反映させるため、頂点シェーディングのタイミングでロール型に曲げる処理を追加しました。標準のシェーダーではステージの奥行きに対応できない部分を補完する工夫です。ただ、この処理には最適化も必要で、トゥーンシェーディングのパフォーマンス調整にも取り組んでいます。頂点シェーディング自体は軽いのですが、全体のパフォーマンス調整には引き続き工夫が必要だと感じています。

――Unityのレンダリング設定はどのようにされていますか?

平井:URP(Universal Render Pipeline)を使い、シェーダースクリプトを独自に書いています。アーティストにもUnityを直接触ってもらっているのですが、収録データを自動でインポートできるツールも現在用意しています。

プランナーがレベルデザイン!地形メッシュ自動生成ツールの開発

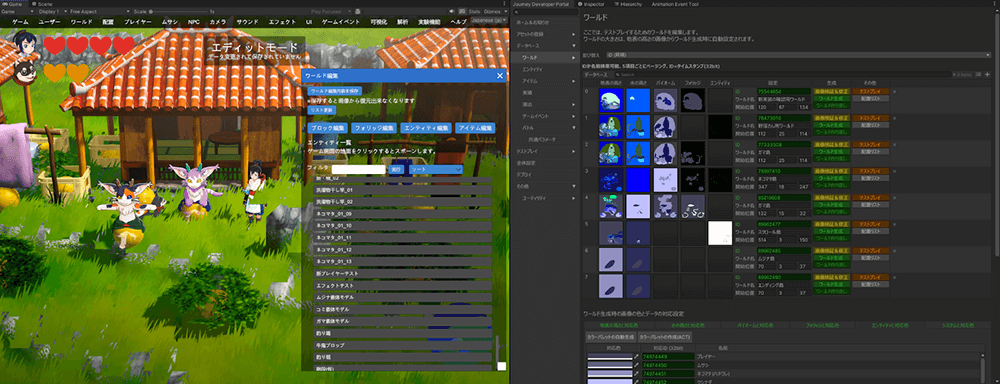

―― 画像から自動でメッシュ生成する地形ツールを開発されたとのことですが、具体的な仕組みや活用方法について教えてください。

平井:本作は『マインクラフト』のようなボクセルベースでつくられており、地形用のオリジナルツールをUnityのエディター拡張として開発しました。画像からheight mapを色分けし、プランナーが作成した画像をそのままレベルとして自動でメッシュ生成する仕組みです。画像に沿ってレベルをつくれる点で、非常に効率的に活用しています。

―― ボクセルベースのレベルデザインのメリットは何でしょうか?

平井:一番のメリットは、レベルデザインをプランナーに任せられる点です。ただし課題もあって、2D画像からレベルをつくることは可能ですが、3Dでレベルを作成・編集するには別のツールが必要になります。このあたりはメリットと同時に、改善すべき点として認識しています。

―― アニメーション関連はどのように制作していますか?

平井:まず、3DモデルをMayaに取り込み、リギング(骨組みの設定)はリガーが担当します。その後、リギングを終えたモデルをUnityにインポートしてアニメーションを設定しています。

平井:また、ツール面ではアニメーションのイベントトリガーを組み込む部分を工夫しました。Unityの標準機能では、アニメーションイベントの仕組みがやや弱く、設定が煩雑なんです。そこで、もう一人のプログラマーに機能を拡張してもらい、プランナーが簡単にイベントを設定できる環境を整えました。

―― 開発において、ボリュームを出すための効率化とつくり込みのバランスはどう取っていますか?

七瀬:イベント出展をマイルストーンに設定し、その都度完成度を高めながら進めています。ただ、難しい部分も多いですね。イベント直前になると急にクオリティが上がることが多く、避けられない期限を設定してその期限までぎりぎりまでつくり込んでいるのが現状です。

人手が足りず、CGアセットの制作を学生アルバイトにお願いしたこともありました。修正や調整は必要ですが、学生にとってもプロの現場に近い仕事を経験することで糧になっていれば嬉しいなと思っています。

―― 中国の展示会にも出展されたそうですが、印象はいかがでしたか?

七瀬:グローバルに展開しないとビジネスとして成立しづらいので、中国のWePlayに出展しました。中国市場は難しいと言われますが、現地のパートナーとしっかり組んで挑みました。ただ、ゲームへの反応は日本よりも厳しく、率直な意見が多かったですね。というのも、アルファ版の手前のバージョンだったということが大きくて、真っ先にまだ未開発の部分を指摘されました。一方で日本と共通していたのは、「キャラクターがかわいい」「世界観が好き」といった好意的な意見です。

面白かったのは、チラシを配ったときの反応ですね。「ありがとう」と言いながら受け取ってくれる方が多かったです。チラシを配ること自体が珍しいらしく、2000枚用意したチラシは2日目の午前中にはなくなりました。体当たりで行動しましたが、その中で良い出会いもあり、貴重な経験ができました。

―― 最後に、この記事をご覧の方や学生の皆さんにメッセージをお願いします。

平井:小さい頃から絵を描くことが大好きで、高校や大学でも美術を学びました。そして今、ゲームという楽しいコンテンツを「仕事にしたい」と思い、この業界に飛び込みました。自分の好きなことを大切にして、それを形にする勇気を持ってほしいです。きっと、そこから大きな可能性が広がります。

七瀬:独立して改めて感じるのは、ゲームがユーザーと直接感情を交わすことができる特別なメディアだということです。自分が描いた世界が誰かの心を動かした瞬間、クリエイターとしての最高の喜びを感じます。映画や漫画とは異なる形で、人の心を揺さぶり、共鳴させる、それがゲームの持つ大きな力です。

ぜひ、自分の世界を形にし、誰かの心を動かす、そんなゲームづくりに挑戦してみてください。私たちスタジオライツでは現在、仲間を募集しています。ご興味のある方は、ぜひお気軽にご連絡ください!

TEXT_一筆社

PHOTO_弘田 充

EDIT_中川裕介(CGWORLD)