画にプラス要素を。

画には法則があります。

それは長い年月をかけて、様々な先人たちにより研鑽されてきたものです。CGという分野においても非常に有効な法則で、きっとあなたの知恵と技術になってくれることでしょう。 永く、そして楽しくこの仕事をし続けるために。

そして願わくば貴方の人生に+画を。

今回もWeb連載の強みを活かし、動画チュートリアル『CGWORLD Online Tutorials』と連携してお届けします。

エンターテイメントは人々を幸せにする職業

令和になって以来、いろんなことが起きますね。

過ごした年代がどんどん加速しているような、そんな気もしてしまいます。

エンターテイメントは人々を幸せにする職業だと思っています。

そんな世の中に少しでも貢献して、

願わくば、皆様が平和でありますように。

画の7割はレイアウトで決まる

今回は、またレイアウトのお話です。

本連載では「レイアウトのお話」が多いと思いますが、それもそのはずです。

「画創の法則」はケースバイケースで適切な組み合わせを考えますが、

「レイアウト」に至ってはどのような作品にもか必ずついてくる要素だからです。

もう20回になる本連載のどの作品にもレイアウトの技法は活きています。

「画の7割はレイアウトで決まる」というのが私の自負しているところで、

例えばデッサンなども「場所取り」がとても重要ですよね。

それこそ公開デッサンなどでは、

「いかに早く良い場所を取れるかが勝負」みたいなことになります。

良いアングルは、描き手の能力を何乗にも増幅して作品を仕上げさせてくれるのです。

周りを見渡してみると「画」に関する書籍の中でも

「レイアウトを考察」したものがなんと多いことか。

それほど皆さん関心があり、重要なポイントだということですね。

私の場合、レイアウト以外の要素としては

「ライティング」で2割ほど決まるとも思っているので、

そうするとレイアウトとライティングだけで9割を占め、

画のディテールなんて1割程度ということになります(笑)。

また、心理的(心理の法則)にも「眼に飛び込んでくる順番」があります。

遠くにあっても近くにあっても、早く見てもゆっくり見ても、

最も印象に残るのはやはり「レイアウト」なんですよね。

Design

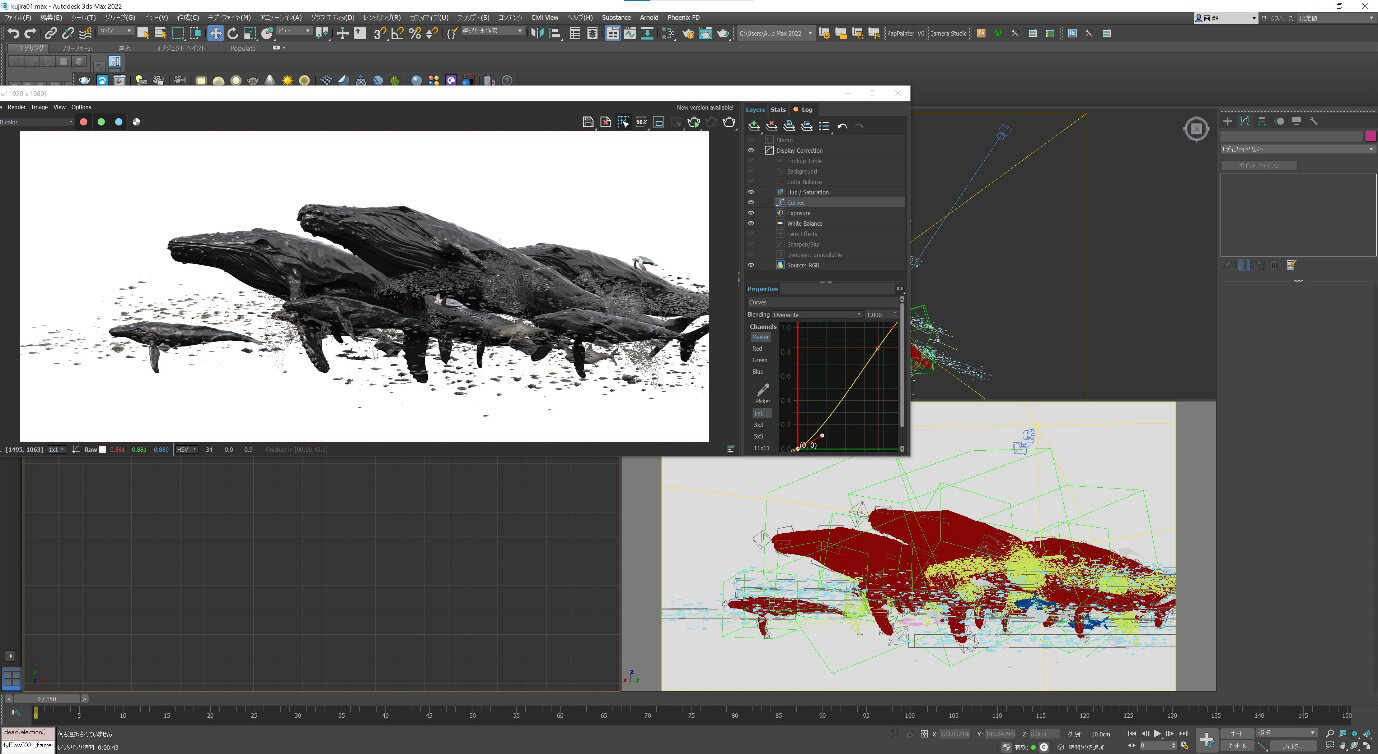

画創の法則:「画角の法則:重複」

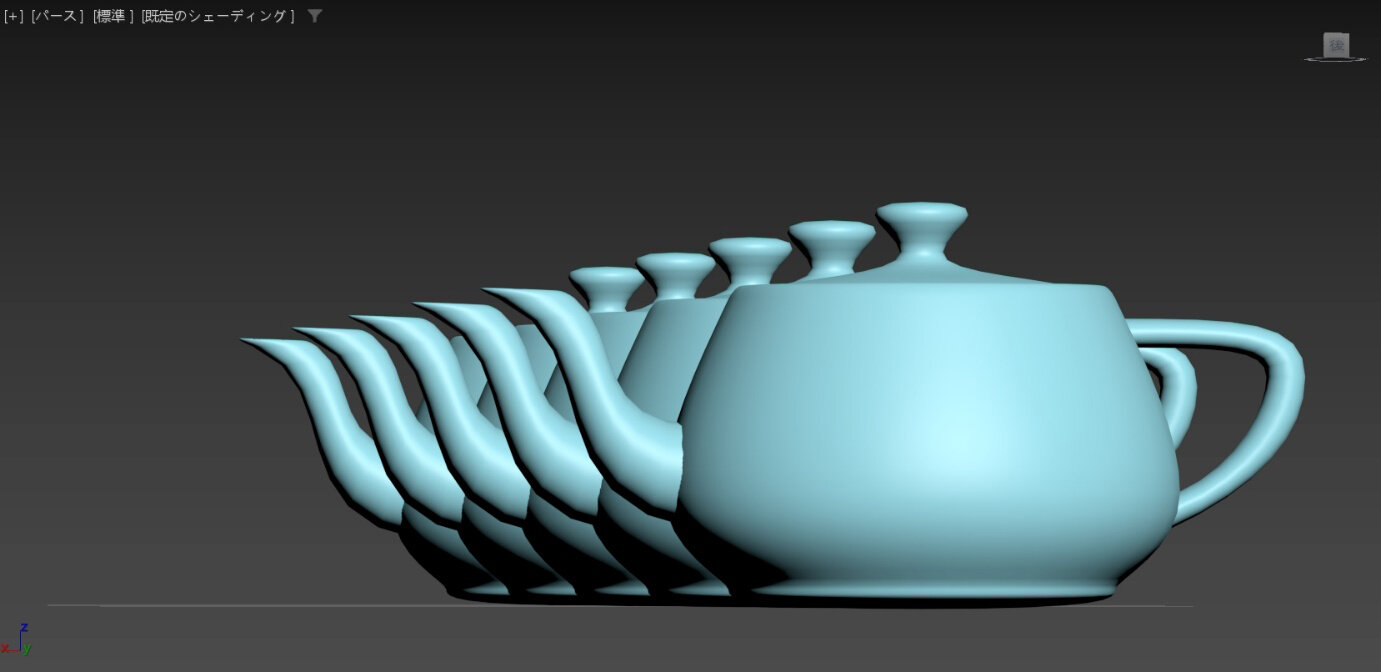

過去の作品でもいくつか「重複」を使用していますが、配置するときにただ並べるだけではなく「重ねる」ことで、ものの関係性などを深めることができます。

「重ねる」ことで単なる陳列ではなく、そして「隠す」ことでより魅力を感じるレイアウトにしていきます。

これは重ね方にもよりますが、「2つを1つに見せる」または「印象を強くする」というテクニックです。

決して「2つを2つに見せる」わけではありません。

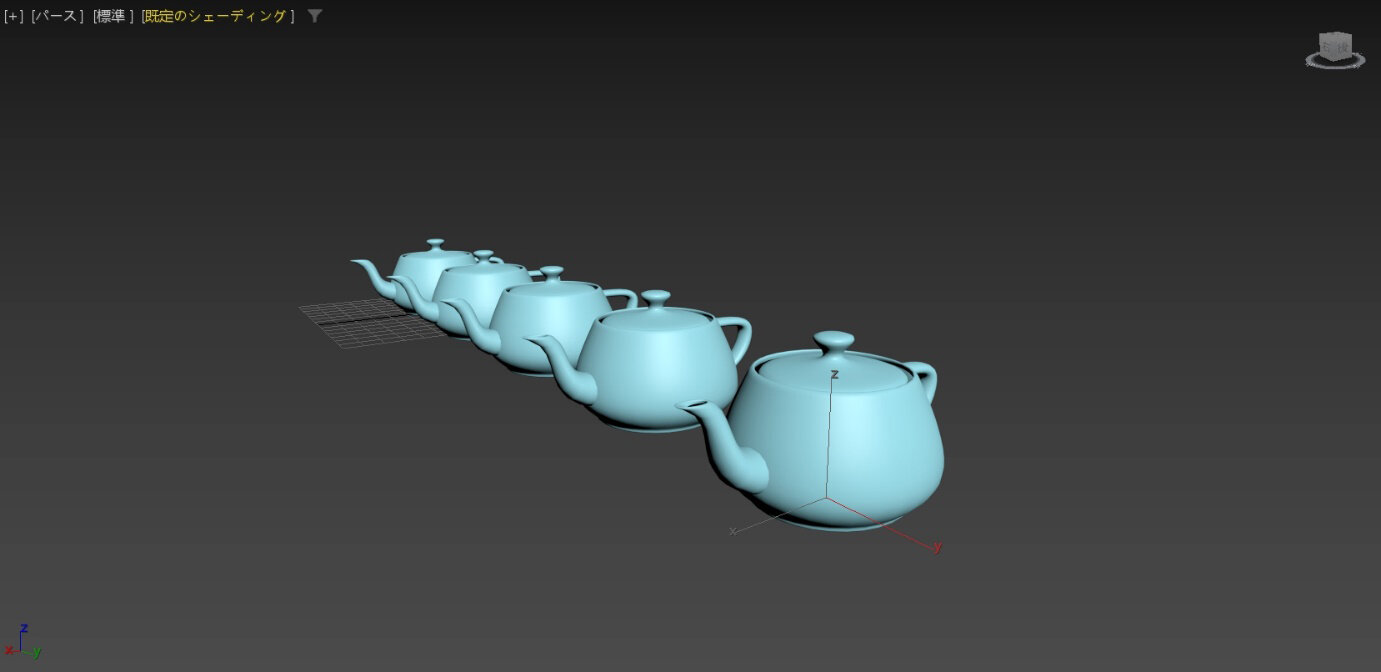

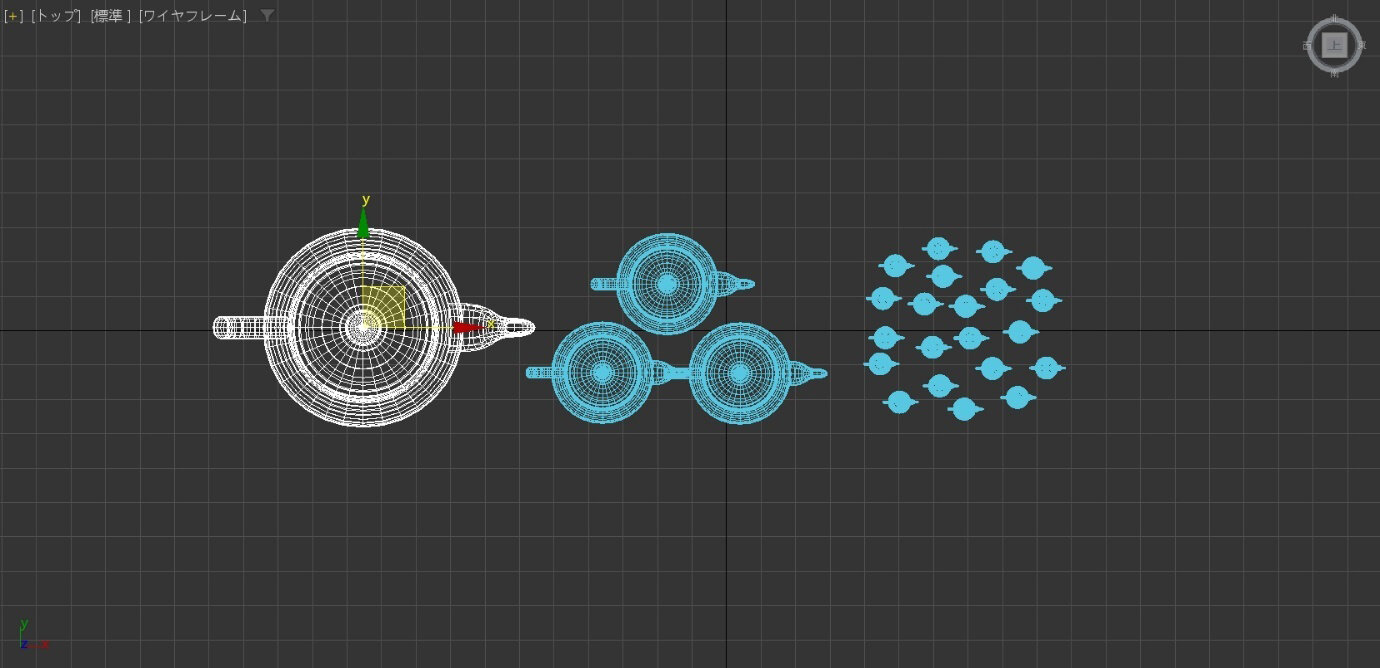

何の変哲もなくヤカンが並んでいます。パースを付けたところで、やはり普通にただヤカンが5個あるだけです。

しかし、これを「密度のある重ね方」にしてみると、重ねて隠しているにもかかわらずパッと見たときの情報量が変わってきます。

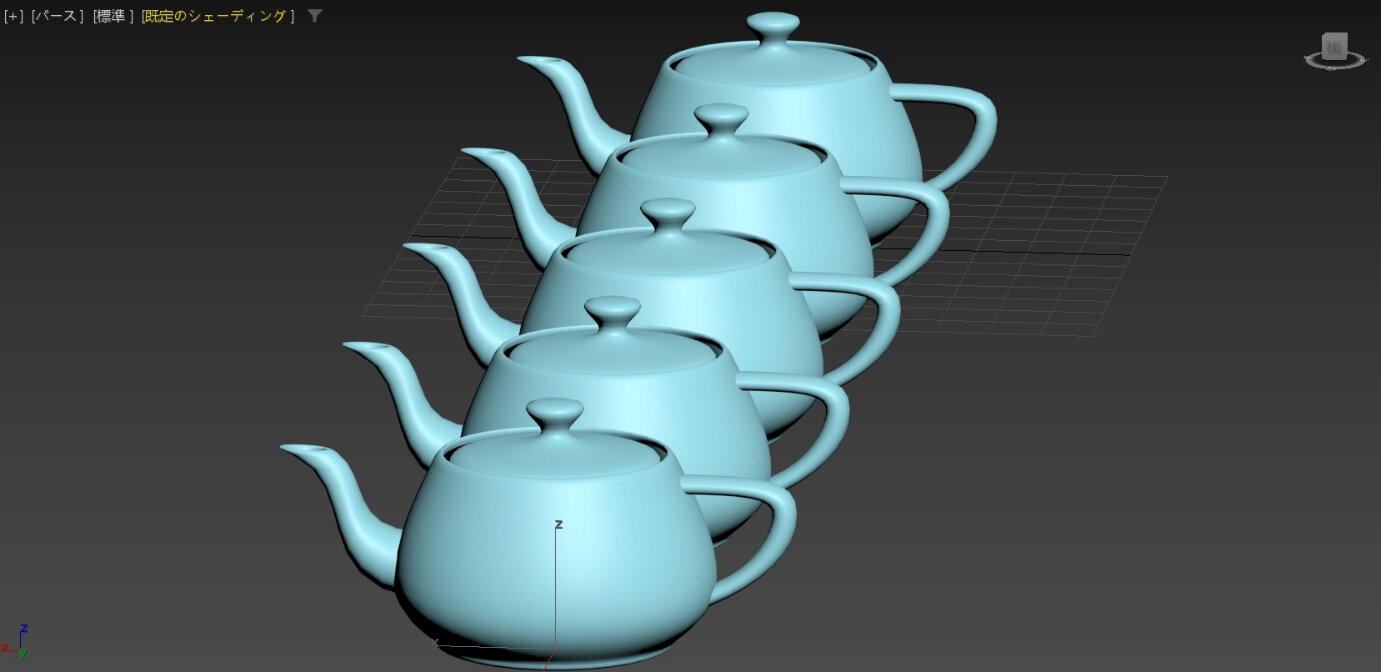

それからもう1つ。今回は「画創の法則:配置」の中から、数の「均衡の法則」を使っています。

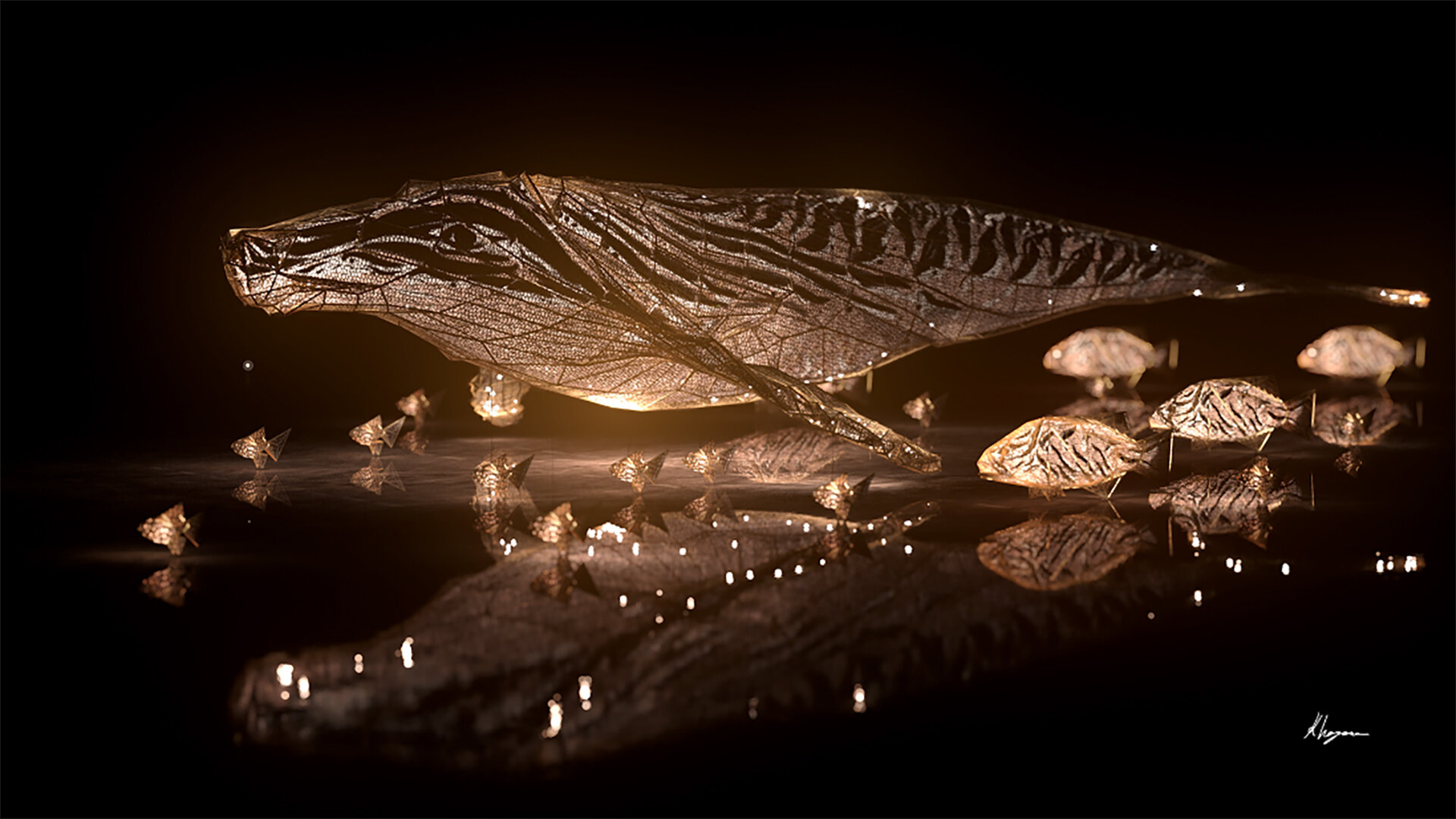

こちらの作品でも使用していますが、「大きなもの」「中くらいのもの」「小さいもの」、これらを混在させてレイアウトするには、ちょっとしたコツがあります。

もちろんシチュエーションにもよりますが、王道としては「大1<中3<小6」、質量的には「1:1:1」くらいのバランスにすると収まりが良くなります。

そもそも大きなものの数が多いと、小さなものが見えなくなってしまいますね。

この考え方に基づいた比率でつくるとこのようになります。

比率を変えて「大3・中6・小1」にしてみると、何だか雑多な感じに見えますね。

かといってシンプルに1つずつ並べてみると……、商品サンプルのような感じになってしまいます。

「質量のバランス」という観点で説明するのであれば、上から見てみるとわかりやすいかもしれませんね。このように質量のバランスをとると画が安定します。

シーンの解説についてはチュートリアルで詳しくしております。

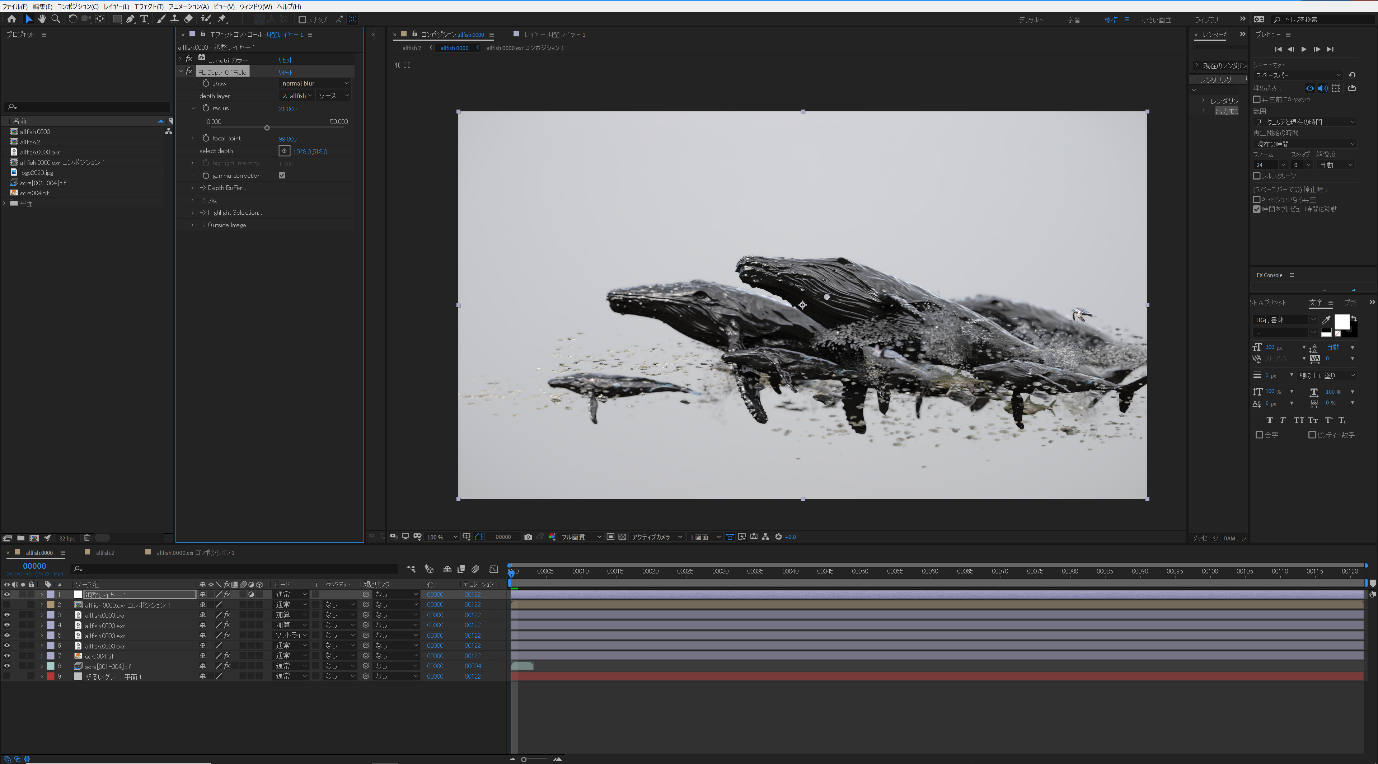

Composite

被写界深度を少し試してみましたが、なんだか生っぽくなってしまいました。今回のようなアンリアルなレイアウトには向いていないようです。

今回は「レンダリングしたものとたいして変わらないな」と思われたかもしれませんが、それはレイアウトのお話で、ジックリとくる画のディティールにはコンポジットで調整が入っています。

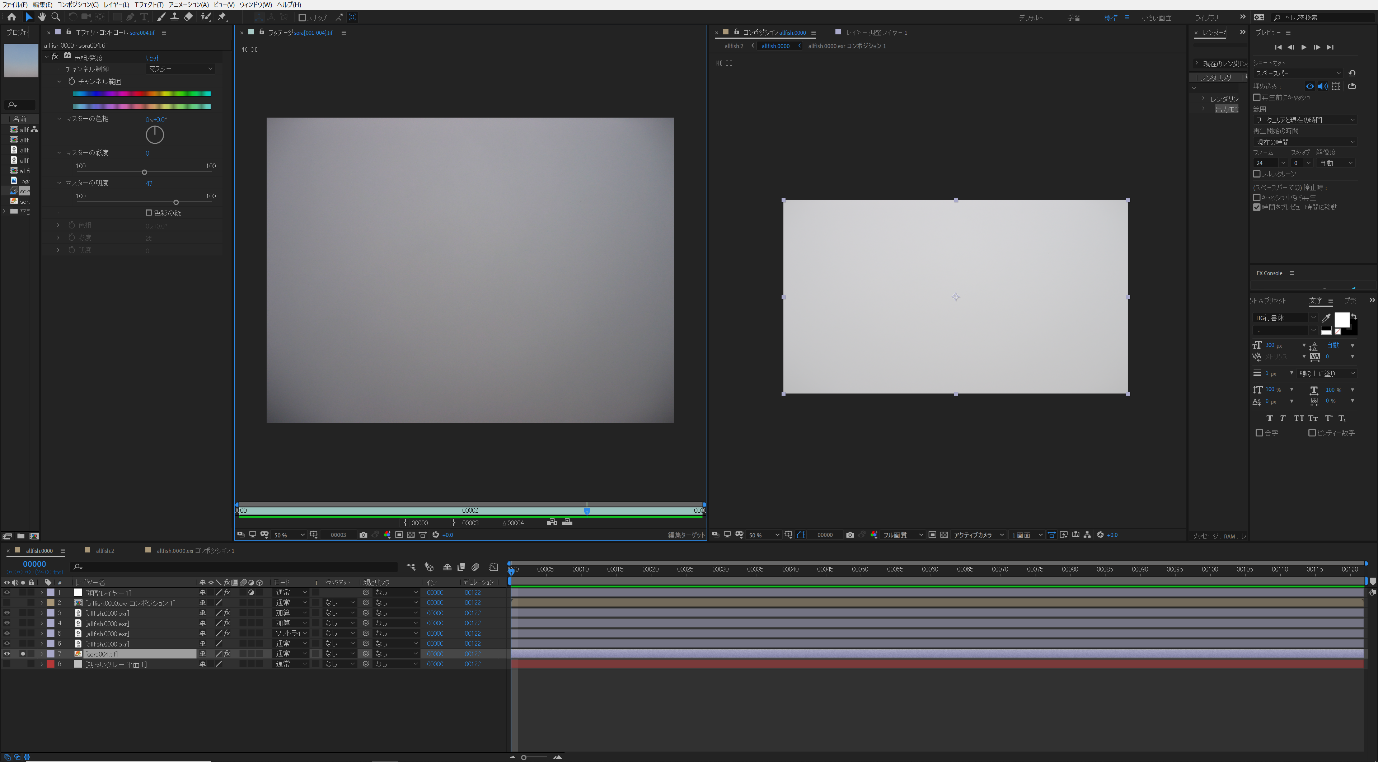

こういったシンプルな背景で少し困るのが「単色の背景」ですね。CGは本当に「白なら255」「黒なら0」になってしまうので、空気感も雰囲気もありません。

そこで私は、例えば空だったり空間だったりといった「実際の世界」のグラデーションを撮り溜めていたりします。ストックフォトでも良いのですが、こういった曖昧な背景ってなかなか見つからないんですよね。

今回はちょっと変形サイズですね。

……なぜでしょう?

そういった画角の考え方についてもチュートリアルでお話ししていますので、興味がありましたらぜひご覧ください。

CGは本当に自由な発想の下(もと)にクリエイティブできる技術だと思っています。

他のどんなものよりも作り方に制限がなく、また敷居も低いです。これからより多くの方に広がっていくことでしょう。

CGにはいつも夢があります。

全ての望む方が素敵なCGに触れられるよう、オンラインで活動の幅を広げております。オンラインセミナーやオンライン教材を用意しているほか、講演なども承っておりますのでお気軽にご連絡ください。

本来の画をつくる楽しさをいつまでも忘れずに。

チュートリアル収録内容

<画創の法則>

・画角の法則:重複

・配置

・均衡

<メイキング>

モデリングからコンポジットまで

使用ソフト:3ds Max、After Effects

長年、セミナーや授業でお話してきた生な感じをぜひ体感いただけたら嬉しいです。ムービーの解説ではさらに詳しく内容をご説明しております。

3ds Max『3DCGクリエイター講座』講座(デジタルハリウッド)

CGに初めて触れる方や新人教育用の教材「CGオペレーション基礎講座」として、基礎固めに効果を発揮しています。3ds Maxの機能をひとつずつ詳細に解説。豊富な作例から楽しく機能を学んでいただけます。

online.dhw.co.jp/course/3dcg

3ds Max『画龍点睛オンライン』講座

文章だけでは語りつくせない詳細をオンライン形式でお届けします。実践で役に立つ「基本と応用」をCGWORLDの連載『画龍点睛』で制作した作品を通じて解説します。ゼネラリストとしての作品づくりに対する考え方で、さらなるステップアップを。

tutorials.cgworld.jp

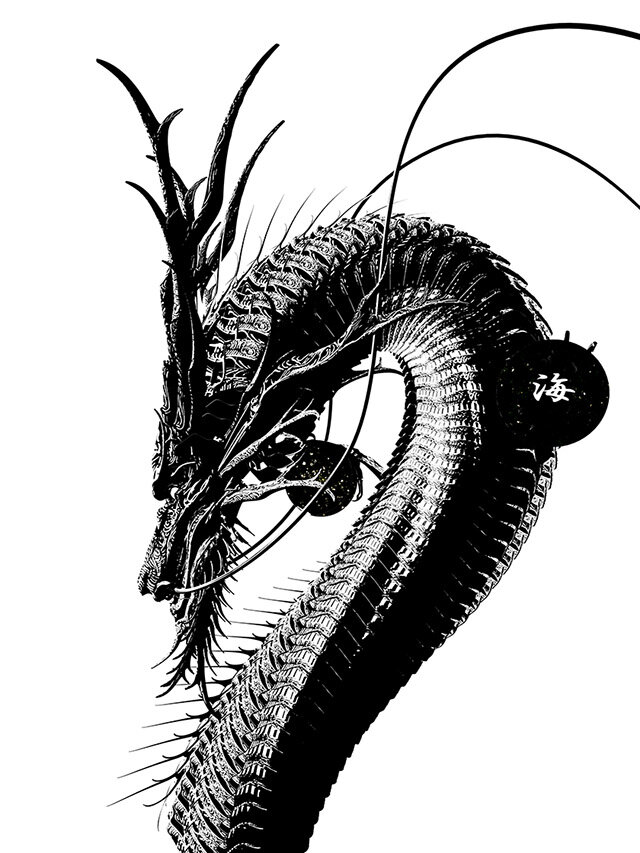

早野海兵/Kaihei Hayano

画龍 / Garyu

ソニー・ミュージックエンタテインメント、ソニー・コンピュータエンタテインメントを経て創作活動の世界へ。現在、CGWORLD.jpにて「+画」連載中。アートディレクターを務めながら講師や執筆等、幅広くCG業界に貢献している。

#3dsMax, #adobe aftereffects, #zbrush, #substancepainter

<代表作>

ゲーム『鬼武者』シリーズ

『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』シリーズ

『EXILE LIVE TOUR 2018-2019 "STAR OF WISH"』

著書『テクスチャイリュージョン』シリーズ

連載「+画」、「画龍点睛」

早野海兵公式サイト:kaihei.net

画龍公式サイト:garyu.mystrikingly.com

Twitter:@Kai_ryu_Kai

TEXT_早野海兵 / Kaihei Hayano(@Kai_ryu_Kai)

EDIT_三村ゆにこ / Uniko Mimura(@UNIKO_LITTLE)