2013年4月、映画『めめめのくらげ』が公開された。これは世界的に著名な現代美術家・村上 隆氏による初監督作品で、郊外の街に引っ越していった少年と「くらげ坊」というキャラクターの出会いから始まる冒険を描いたジュブナイル映画だ。

また2020年7月、村上氏のInstagramにおいて、制作中である『めめめのくらげ PART2』のメイキング映像が一部公開された。PART1の数倍の予算と10年という月日が投じられたものの、完成に至らず、中止が決定された。驚くべきは、この巨額の制作予算は、PART1、2ともに、監督である村上氏自身が自らの作品を販売することによって調達したものだという。

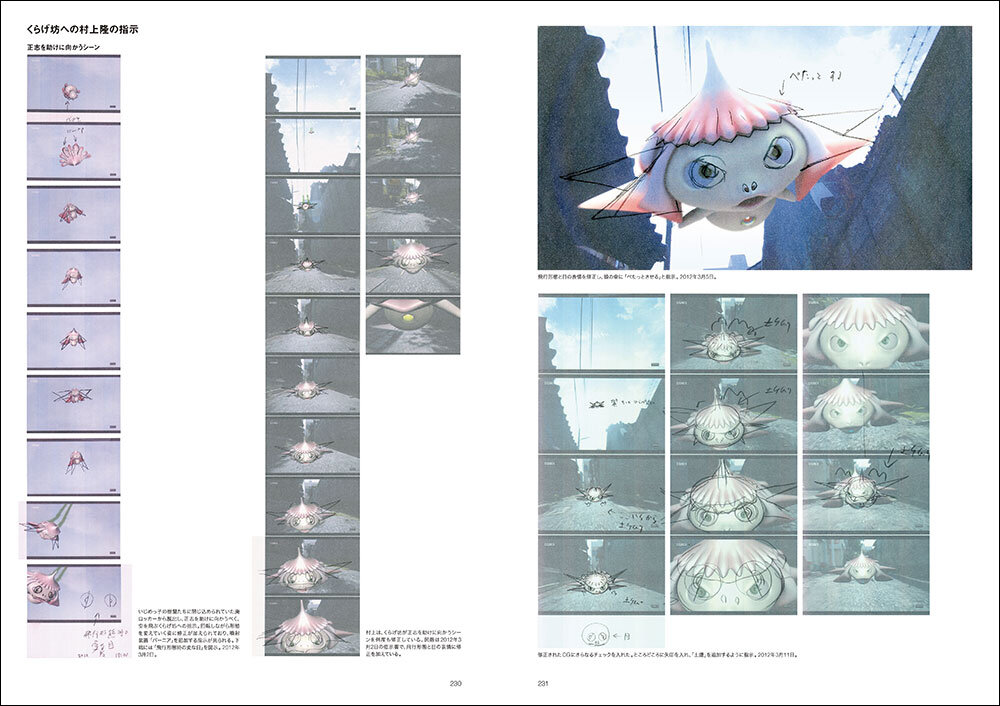

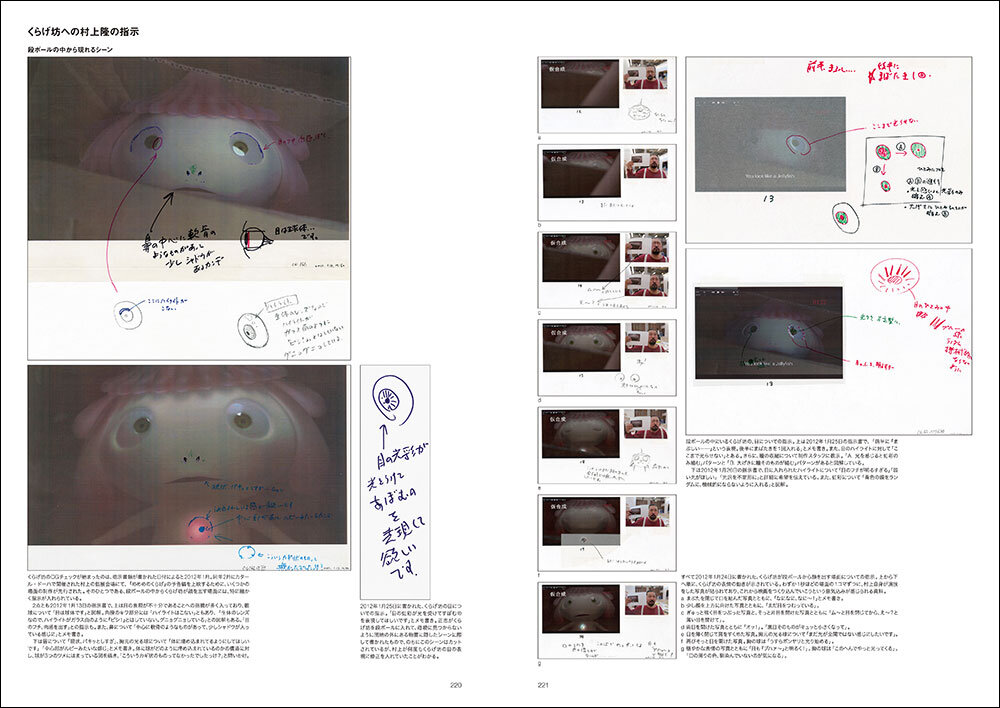

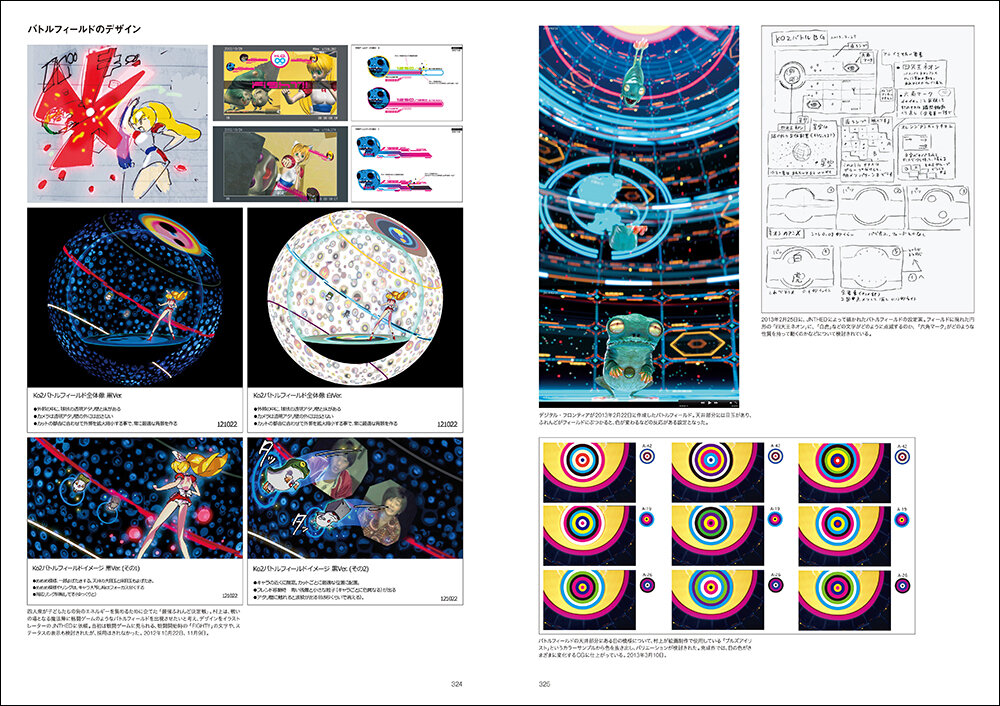

PART1公開から9年の歳月を経て、このたび、膨大な資料やスタッフインタビューをまとめ上げたメイキング・アートブック『ジ・アート・オブ・めめめのくらげ』が発売される運びとなった。ここには村上氏本人の手によるデザインスケッチや指示書、各種美術だけでなく、映画の制作過程において度々発生した方針転換やリテイクの過程、またそれにより発生した混乱に巻き込まれたスタッフのコメントまでもが赤裸々に記録されている。

そこで本記事では村上氏にインタビューを敢行し、映画『めめめのくらげ』やアートブックが同氏の芸術活動の中でどう位置づけられるのか、映画制作を通じて、3DCG表現とどう向き合いそれをどのように取り入れてきたのか、また、現在活動の中心を置いているというNFTアートについての見解、若手CGクリエイターへのメッセージなど、様々な観点からお話を伺うことにした。

▶1. 時代の刻印を残す。アートブック制作経緯

CGWORLD(以下、CGW):本日はよろしくお願い致します。今回は村上 隆さんによる初の長編監督作品『めめめのくらげ』についてのメイキング本・アートブックである『ジ・アート・オブ・めめめのくらげ』の発売に伴い、改めて『めめめのくらげ』及びアートブックに関するお話を伺えればと思います。

村上 隆氏(以下、村上):よろしくお願いします。

www.kaikaikiki.co.jp/

CGW:それではまず初めの質問ですが、映画『めめめのくらげ』が公開されたのは2013年4月で、映画の公開から現在まで9年あまりが経過しています。また、アートブックの制作にはじつに6年の時間がかかったとも聞いています。そこまでの長い時間と労力をかけてアートブックを制作・出版されるに至った理由についてお聞かせください。

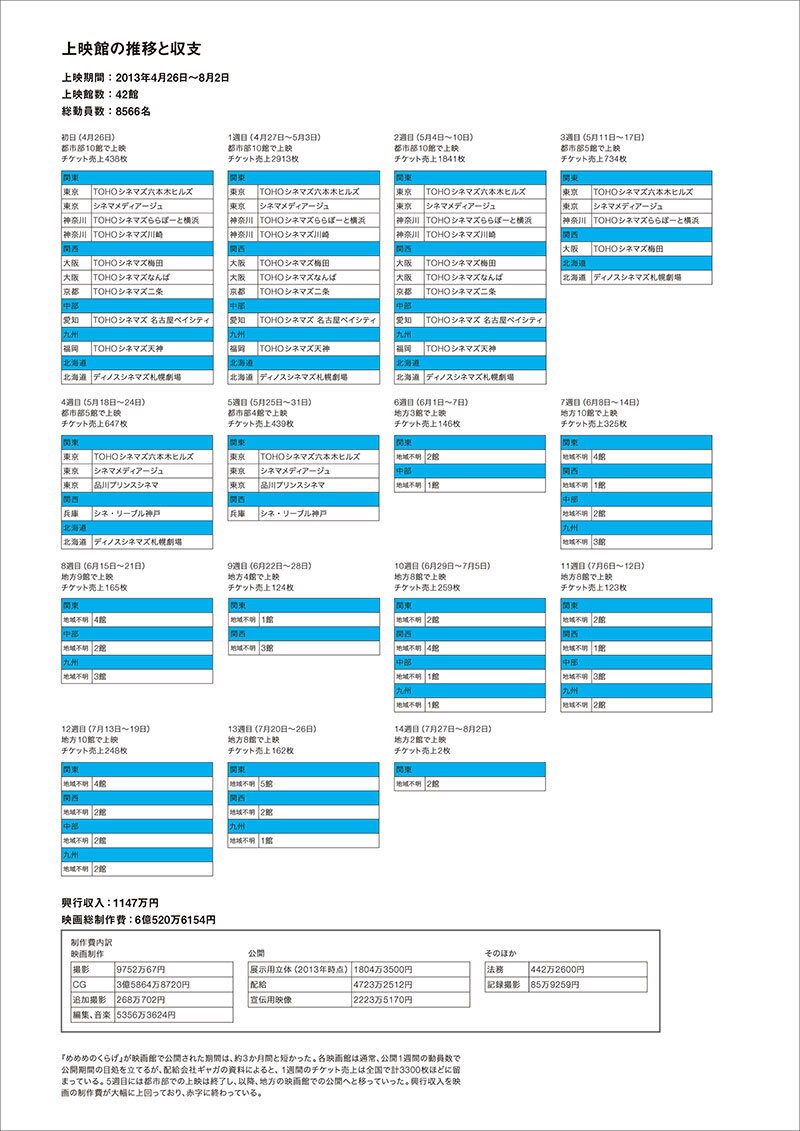

村上:一番最初の理由は、関わってくださった制作陣の皆さんに対して、僕個人としてはそこそこ良い作品になったという自負があったんですけど、劇場で上映して、2日で打ち切りが決まるほどの惨憺たる結果で、大変申し訳ないという気持ちと、それでもカットごとに必死で創ったスタッフへの労いの意味がありました。

それと、ルーカスアーツが『スターウォーズ』シリーズのプロップやストーリーボードを全て保管して、それで展覧会をするというのを30年ほど前に広島市現代美術館で観て、えらく感動したんです。プロップのひとつひとつに制作陣の執念が宿ってて、心を掴まれました。

で、その文脈で『めめめのくらげ』のプロップ全部、セットで用いた空き缶や、コンビニ弁当のプラスチックケースのようなものまで保管していたんです。それらをアートブックにまとめて、制作時の熱気を再現できたらいいなと思ってつくりました。

amzn.to/3DvenH8

CGW:なるほど、あとの時代から歴史を振り返ったときの目印、刻印として、アートブックを制作されたということですね。本書の中にも「100年後の研究者に向けた資料」という表現がありますが。

村上:芸術の仕事とは、遠い未来の人たちに向けたメッセージをつくること、なんです。例えばゴーギャンが、パリからタヒチに船で1年ほどかけて移住をして、そこで珍しい暮らしをして、芸術作品を描いたってことが知らされてから観る絵画と、何の情報もなく観るのでは理解が違ってきます。そして、近い将来に「映画」という作品発表形態は既存のマーケットや流通経路が劇的に変化して、芸術作品そのものになっていくと思うのです。

CGW:映画作品のマーケットは、将来的に崩壊していくとお考えなのですか?

村上:崩壊ではなく、発表形式の大転換、ということでしょうか。例えて言うなら、絵画の世界における肖像画から写真へ移行した歴史を紐解くとわかりやすいと思います。絵画は18世紀以前、写真が発明される前は肖像画がメインのマーケットでした。ヨーロッパにおける有名な画家は王室に迎え入れられ、潤沢な資金でもって、高額だった顔料や溶剤を購入でき、当時の最先端技術で絵画がつくられていました。

その流れで資金が潤沢にあった宗教団体からの依頼も来て、イコンを描いたり、教会の内部のステンドグラスのデザインや、インスタレーション、絵画制作等を行なっていました。しかし、写真が発明されて、そういった写実的な肖像絵画が一気に廃れてしまった。教会も昔ほど資金が集まらず、オファーが減ったりなくなってきた。その流れの中で、印象派や抽象画など、絵画そのものが独立したメディアとなったという歴史があります。

絵画を駆逐した写真は、その役目を、携帯電話のカメラ機能に存在意義を明け渡しました。プリントされた写真は今や芸術の文脈で語られるようになり、ギャラリーや美術館にて展示される等して、かつての絵画のような運命を歩んでいます。これと同じことが映画にも起こり始めていて、マシュー・バーニー等、その先例は既に20年前ほど前から始まっていました。

私自身としては映画文化で個人が形成されてきたので、映画様式の表現作品をつくりたいという欲望が強くあります。でもそれは、自身のコアな部分で表現する媒体であるのです。80年代の自分が多感だった頃に、『スター・ウォーズ 帝国の逆襲』のメイキングやマイケル・ジャクソンのMV『スリラー』のVIDEOパッケージを、渋谷輸入ビデオ店で購入して友人たちと観てウワぁとなって、映像マジックが自分の人生で最も大事な要素としてインプットされてしまった。その気持ちを再生成して表現したい。ルーカス、スピルバーグ、ゼメキス、ダンテ、カーペンター、ロメロたちや、B級アメリカ映画を浴びるほど観て、『スターログ』を読んで、海の向こうのSci-Fiの世界への憧れや夢心地を感じたあの頃のムードを作品化させたいと強く念じているのです。

CGW:スポンサーや製作委員会から資金を調達するのではなく、監督個人が資金を集めて映画をつくるというインディーズ映画は少なくないですが、この予算規模での作品は世界的に見ても稀有だと思います。その一方で、アートブックの中にも具体的な数字が出ていて、こんなことまで赤裸々に公開しているのかと驚いたのですが、正直、『めめめのくらげ』は興行的にはうまくいかなかったようですが……。

村上:そうですねぇ。こんなに大予算になるとわかっていたら、手を出さなかったかもしれません。ですが、どうしてもやりたかったことなので、やり抜くまではやめられなかったのです。

例えば最近だと、アメリカのランドアートの巨匠マイケル・ハイザーが、50年以上もの歳月と約55億5,000万円という予算をかけて、アメリカ砂漠地帯に街のようなスケールの彫刻、その名も『City』をつくり上げたのですが、これは必ずしも大勢の人が楽しむことを想定してつくられたわけではありません。強烈な創作への情熱を持つアーティストの想いと、コンセプトに共感した協力者たちによって支えられたプロジェクトです。

ごく少数の人間が、その作品について芸術の歴史における必要性を考えるのであれば、実行され、歴史に刻印され、長い時間をかけてその真価が問われることになります。この映画もそうであれと願い、実行し続けているのです。その思考法を具現化するために、芸術本を編集してきた高橋実和さん(注:本書の制作に携わったカイカイキキ出版部スタッフ)に6年間も格闘してもらって、本書の完成に至りました。

引用元:dezeen:Michael Heizer completes monumental City sculpture in Nevada desert

www.dezeen.com/2022/08/23/michael-heizer-city-nevada-sculpture/

CGW:アートブックの中には、CG・VFX主幹事となったスタジオ・バックホーン、デジタル・フロンティアの2社の「恨み・つらみ」とも、「諭し」ともいえるようなコメントも赤裸々に語られていたことにも驚きました。

村上:両スタジオに限らず、関わって下さった映像業界の皆さんにおいては、本当に申し訳ないと改めて思っています。僕の監督としての才能、スキルがあまりに低いがために、参加されたスタッフの方々は右往左往してしまい、恨み・つらみを言いたくなるレベルの介助をしていただきましたが、そのレベルが高かったので、出来上がった作品は、今観ても成立するような、素晴らしいものになっていると思うのです。

ものづくりというのは綺麗事ではなくて、皆の感情がドロドロした渦巻きを描くことによって刻印されることだということを、例えばテリー・ギリアムの『バトル・オブ・ブラジル』を読んで学んだ気になっていましたので、そんな感じで、記録が残ればいつかどこかで誰かのためになるのではないかなぁ、と思いました。

CGW:なるほど、そういったネガティブな情報も引っくるめて記録し、刻印しておくことが大切だというお考えなのですね。それでは、そういった情報も含めて『めめめのくらげ』に関するあらゆることがまとめられたアートブックが完成した今、改めて感じることについて教えてください。

村上:読者の読了感が僕への不快な気持ちになりそうなことは想像できますが、同時に関わってくださったスタッフの皆さんの情熱がこの作品を成立させてくれたということが、理解できるものにはなったと思います。本づくりそのものも、映画本体完成までよりも時間がかかり、少数のスタッフたちが精魂を尽くして完成させてくれて、本当に感謝です。

▶2. 異形たるプロジェクト『めめめ』の制作体制の変遷

CGW:ではここからは『めめめのくらげ』の制作について当時を振り返っていただきたいと思います。『めめめのくらげ』は当初は特撮/着ぐるみ表現で制作するつもりだったのが、途中から3DCGに切り替えるという大鉈がふるわれたと聞いています。そのとき、どういった心境の変化があったのでしょうか?

村上:心境の変化というか当初の3,000万円で出来上がるという目論みが、実写パート撮影中に崩壊しました。撮影終了時に1億円以上に予算が膨らんでしまっていて、それだけ出すのであれば納得ができるまでビジュアルのクオリティレベルを上げたいという気持ちだったので、特撮からCGに変えなければならないと思った次第です。

CGW:元々は3,000万円という低予算でスタートしたプロジェクトだったのですね。PART1はVFXの主幹事をまずスタジオ・バックホーンが務め、途中からデジタル・フロンティアが合流するかたちで主幹事が移行しましたが、これはかなり異例の出来事だったと思います。アートブックでも「第1次ポストプロダクション」、「第2次ポストプロダクション」と珍しい言葉で表現されています。この2社が『めめめのくらげ』に関わっていく経緯についてお聞かせください。

村上:実はデジタル・フロンティアの豊嶋勇作さんには、2004年、当時代官山にあったスタジオにお邪魔して、丁度『アップルシード』が完成した直後に、そういったCGアニメ作品がつくれないか、と相談しに行ったことがありまして、そして予算感を聞いたときにぶったまげて、映像つくるのは無理だなぁ、と諦めてました。

それから時を経て、2010年にゾンビ系映画監督の西村喜廣さんと、ある雑誌のメイクアップでご一緒させてもらって、その打ち上げで「村上さん、映画つくりましょうよ! 村上さんがつくりたいものをつくればいいんです!」「映画は3,000万でできるから任せてください!」と言ってくれたのでスッカリその気になったんです。

その頃、西村さんには勝算があったみたいで、脚本・監督を担当している西村映造、VFXのスタジオ・バックホーン、スペシャル造形のスタジオヒゲメガネの3社がくっついた「パバーン」という複合組織を、自衛隊の練馬駐屯地のそばの、平和台にあるひとつのビルの中に統合したばかりで、そこで日活の外国向けのVシネマをバンバンつくってる最中だったんです。西村さんがつくれると思っていた映像は、パペットや着ぐるみの世界観で、僕もその意見に賛同していたんですけど、当初3,000万円で完全に完パケできる方向性で動いていたので、CGを極端に突き詰めて行くようなことは考えていなかったんです。

CGW:壮絶なやりとりが想像されます。アートブックには、当時の混乱の原因について、デジタル・フロンティアの豊嶋さんのコメントとして村上さん自身が監督であり、エグゼクティブ・プロデューサーであり、最高権力者であったことだと、記載されていますが、この点についてどうお考えでしょうか?

村上:キレイな言い回しにしてくれてますが、つまり無計画でわがまま放題でメチャクチャだったんです。返す言葉もございません。スミマセンでした。お詫びの言葉しかないのですが、ふり返ると僕は作品完成に向かって、気持ちがグググっと入れ込んでしまっていて、何が何だか訳わからず必死でした。

映像制作のクリエイティブのトップを監督と呼ぶので、皆はそう呼んでくれてましたが、現場を文字通り「監督」できずにゴネるだけの、アート作品をつくる姿勢の独善的なものだったと思います。助監督や音楽の人に「村上さんの言うことはよくわからない」と言われることが度々ありました。映画監督としてのスキルがまったくなかったのですが、当時はそのことも理解できていませんでした。

▶3. 表現の特異点を狙った『めめめ』のプロダクション

CGW:では制作体制についてはこのあたりで、『めめめ』の作品における3DCG表現についてお話を伺ってまいります。

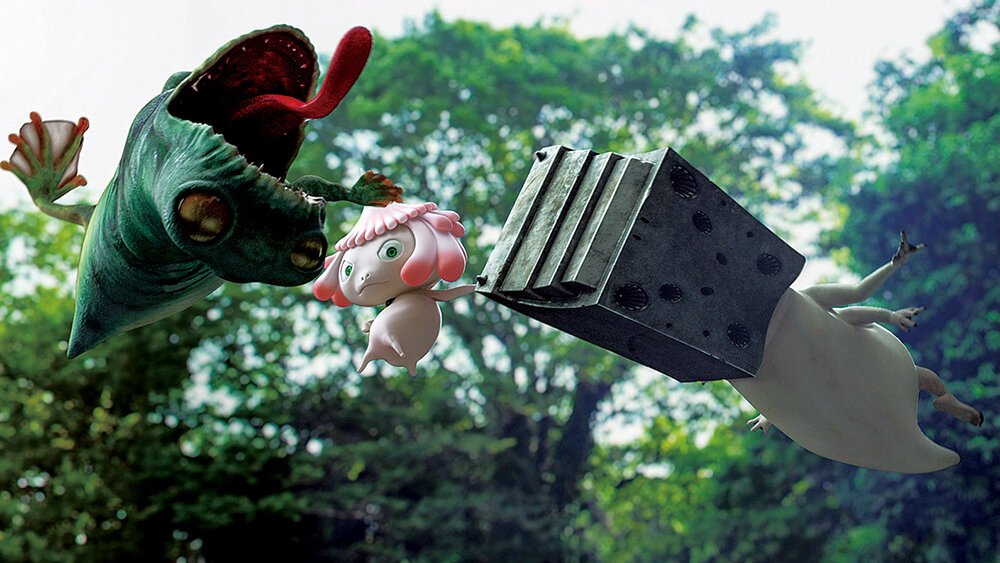

『めめめ』を語る上で欠かせないのが、子供たちの内面を投影した不思議な生き物「ふれんど」たちですよね。村上さんの造形物の特徴ともいえる「丸み」を生かしたバラエティに富んだキャラクターたちがあれだけの量、あれだけのショットで登場したというのは2013年当時としてはかなり珍しかったのではないかと思います。

村上:僕の各キャラクターは可愛らしいものなので、これを実写の世界で活き活きと描くということそのものが"エポック"で、とても難しかったように記憶しています。当時はまだ『名探偵ピカチュウ』(2019)や『ソニック・ザ・ムービー』(2020)といったような、可愛いキャラクターがリアルな世界とのフュージョンを果たしているような例はあまりなく、われわれがパイオニアだったと思います。

スタジオ・バックホーンに当時いた市川 悟さんという方に出会って、その方にキーアニメーションをつくってもらったあたりから、可愛いキャラの実写との融合の方向性に大きな前進があり、そこから見え方の方向性が決まりました。

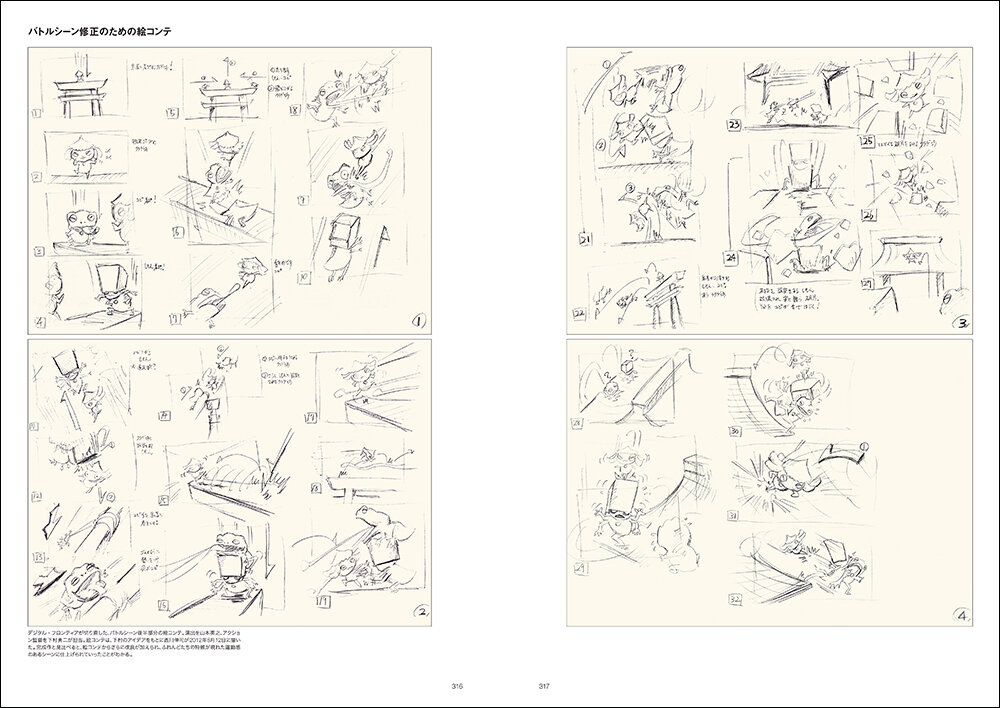

CGW:原作がある作品ではないため、リファレンスのない中でこれだけの数のキャラクターのデザインや動き方を村上さんと一緒に正解を探り当て、さらに実写素材と違和感のないルックでまとめ、キャラと役者との演技の絡みもさせるというかなり難易度の高いことをやっていらっしゃるなと感じました。しかも見せ場となるカットはひとつ、ふたつではないですよね。個人的には神社におけるバトルシーンが特に躍動感のあるシーンになっていると感じました。

村上:神社バトルのシーンに関しては、予算とテクニカルな関係で西村監督補兼プロデューサーが完全にオミットしていたのですけど、僕はどうしてもあのシークエンスがないと妖怪的な文脈がつくれないと思っていたのでやりたかったんです。それでCGパートを手助けしてくれはじめていたデジタル・フロンティアに、実写の撮影から何から全てやり直しをしていただきました。結果、違和感があるどころか、僕らが最初に考えていた映像の組み立てよりも、はるかに素晴らしいものをつくっていただけたのです。

CGW:全編、一筋縄では完成しなかったということですね。当時の紆余曲折もアートブックに詳細がまとめられているのでそちらをぜひご覧いただけたらと思います。

さて、本作においてはキャラクター表現もさることながら、映画全体を通じてエフェクトの情報量のコントロールが非常に巧みだなと感じました。子供向けということでわかりやすい記号的な処理も多用しつつ、見せ場では複雑なシミュレーションを駆使した生命力の溢れるユニークなエフェクトデザインが印象的でした。

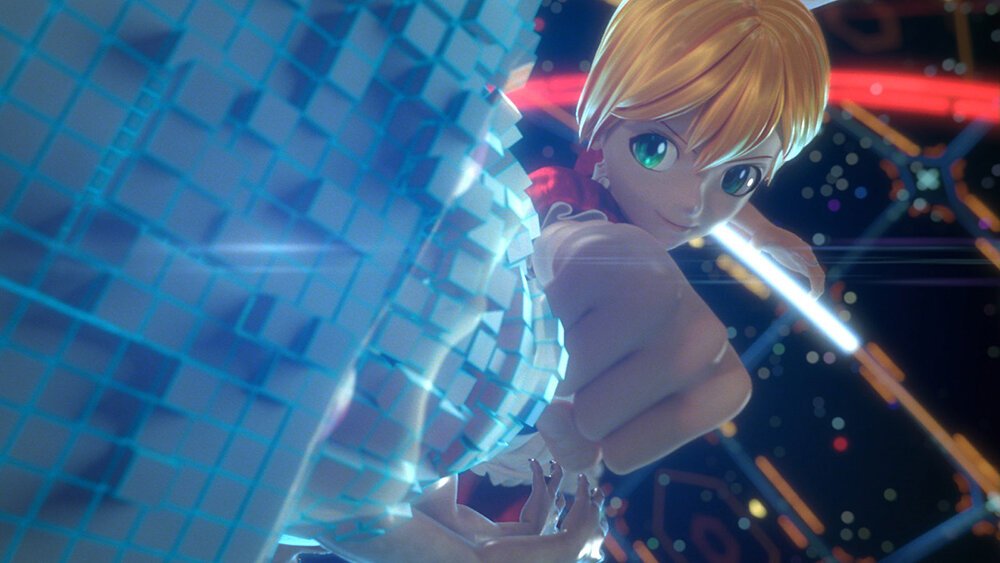

村上:巧みと言っていただけるとそれは関わった皆さんの采配が巧みであったので、彼らへの賛辞ですね。僕は本当に、思いつくままに言いたいだけ言ってたおっさんだったので、申し訳なく思っております。劇中、美少女フィギュア「KO2」と「ユピ」、「しもん」らがバトルするデジタルワールドは、デジタル・フロンティアから、世界観が僕の言葉だけではわからないと言うので、当時、駆け出しだったメカデザイナー JNTHEDさん(注:最新作『機動戦士ガンダム 水星の魔女』の「ガンダム・エアリアル」、「ガンダム・ルブリス」のデザイナー)が、ゲームワールドの中身やデバイスのモニタ画面を設計してくれたりしてました。

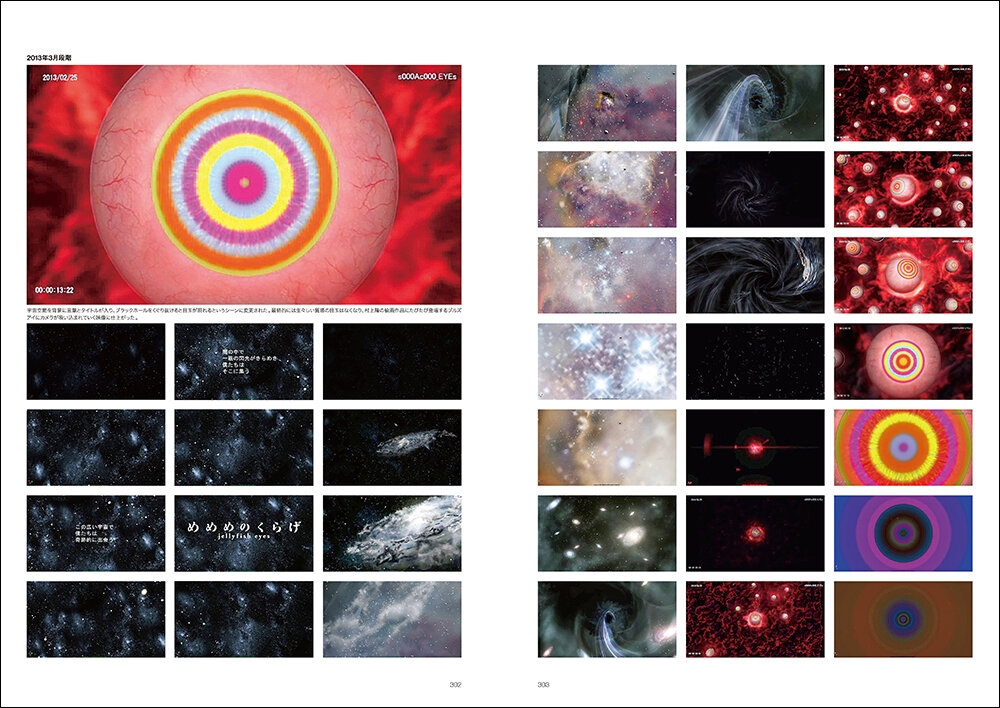

CGW:エフェクトについて言えば、オープニングシーンの星雲(テスト版)、虹色の津波のシーンなど、ジュブナイル映画としては、ステレオタイプな表現ではないサイケデリックな表現が見受けられ、いたるところで”毒”が盛られている印象でしたがこのあたりの意図はいかがでしょう?

村上:ジュブナイルのエンターテインメント映画の形式を借りてはいますけれども、思い描いている方向性というのは2011年の東日本大震災直後の日本の文化とは何ぞや? という部分への想いの刻印だったのです。

僕らが観ている芸術作品というのは、時代時代で自分の身の回りに起きるリアリティをビジュアルにした人々の作品を観て、当時を思い描いたり、夢想したりすることで鑑賞されているわけです。

例えばアンディー・ウォーホルであったら、マリリン・モンローの写真をシルクスクリーンでキャンバスに着色して、絵画にしてしまい、当時、世界で最も盛り上がっていた経済大国アメリカのポップ文化を象徴するイメージになっている、であるとか、例えばゴヤであれば、ナポレオンのスペインの大虐殺であるとか。一番有名なのは、ピカソの『ゲルニカ』による反戦メッセージの絵画であるとか。そういった事件を刻印して、未来の人たちにメッセージを伝える仕事というのが、芸術家の仕事のひとつであったりします。

村上:僕は「スーパーフラット」という戦後日本の芸術運動を統括する表現形式を掲げて、アメリカの現代美術のシーンでデビューしました。戦後の日本は自治独立できていない"インポテンス"な状況であり、その不安定さを芸術の表現の基盤としています。こうした文化的土壌は、エンターテインメントが生成するには、皮肉にも非常に肥沃なものとなって、オリジナルなストーリーがどんどん生まれています。また、社会もピラミッド構造をつくれずに、フラットな構造のままであるし、立体的な空間表現よりも(そもそもCGにおいてもそうですが)平面的な空間表現の方が、得意であるということをかけ合わせて、日本の戦後は「スーパーフラット」だと定義したのです。

こうした僕のロジックが日本国内では、まったく評価してもらえず、日本のオタク文化を歪曲してアメリカに伝えて、金だけ稼いでいると言われていますが、逆にこの視点が日本国外で評価を受けてきました。そして、僕の作品の象徴であるサイケデリックな色合いの目をキーにしたシーンが星雲や津波のシーンであり、映画の中に入れ込んだわけです。そして、それが毒に見えてしまったんでしょうね。

▶4. 映画制作を通じて変化した、3DCGとの距離感

CGW:これまで3DCGを使うことで表現の質や制作効率が向上したというお話を伺ってきましたが、逆にデメリットだと感じたことや、やりにくかったことはありましたか?

村上:まったくありません。カイカイキキ全体として、3DCGの人員が大幅に増え、機材にも大きな投資を行なっています。インハウスでもプログラムによる動画の自動生成を実現できるレベルまで、技術力を引き上げたいと考えています。一方で、手作業による人海戦術による勢いというものも非常に重視していて、特にここ2年間頭を突っ込んでいるNFTアートにおいては、自動生成ジェネラティブでやっていそうにみえる画像は、実はひとつひとつ手作業で制作しています。新しい価値が生まれる現場においてはまだまだ人海戦術は有効で24時間交代制で臨んでいます。大変ですが、ムーブメント真っ只中なので、スタッフは皆楽しんでやってくれてます。

村上:実は、『めめめのくらげ PART2』をつくっているときに、ニュージーランドのWeta Digitalに遊びに行く機会がありました。僕は、リチャード・テイラーの造形プロップショップを見学したのですが、デジタル部は見学不可で。でも幸い、Weta Digitalに在籍していた日本人の方を紹介してもらって、CGスタジオの話を聞くことができたのです。2013~2014年当時で、まだブラウン管を何台も並べて南半球の人々を集めて来て、人海戦術的にCGをつくっているんだ、というエピソードを聞いて、とても泥臭いやり方で成り立っているのだなと感心しました。

われわれがメディアを通じて見ていたアメリカの西海岸のILMのような、スマートな世界とは別に、泥臭い戦術でやっていて、そして世界一となったWetaがそうなら、僕らにも可能性があると思い、今に至っています。今後、もっとCGのテリトリーを拡大して、カイカイキキのアートプロジェクト全般に拡げようと考えています。

CGW:それでは映画でCGを扱って以後、映画以外でのご自身の作品制作において何か変化はありましたか?

村上:彫刻作品制作の環境が激変しました。3Dスキャン、スカルプティング、プリンタが登場する前は、社外の彫刻家の方に依頼をしてつくってもらっていましたが、アナログでの造形制作はやり直しに膨大な時間とコストがかかり、かつ、どうしても完成形が僕のアイデアと少しずれていたのですが、デジタルスカルプトにおいては微細な調整が可能となってイメージとピッタリな完全作品ができています。

RhinocerosやMayaやZBrushなどの3DCGツールをMIXして造型する手法の確立と、3Dプリンタの製品価格や出力価格の低下とクオリティの上昇によって、状況は一変しました。腕の良いデジタルスカルプターたちと3Dプリンタ、特にForm シリーズを社内で抱えることで、トライ&エラーを迅速に行うことができるので、現在においては僕が考える完全な彫刻作品のビジョンが結実しています。昔は濁った水のようなボケた視界の中を泳いでいた感じでしたが、今は水中眼鏡をつけて綺麗な水の中を泳いでいる感じです。

そういった意味で、映画制作を通じて3DCGに関わって来てよかったなと思っていますし、改めて今の自分に最も重要な技術だと理解しています。

村上:また、現在、参加しているNFTプロジェクトのCLONE Xという、RTFKT(アーティファクト)というチームの作品がありまして、これがまた、全然インディーズで手づくり感覚なのです。彼らはNFTの世界観構築と画像生成、ブランディング、それらの販売流通、資金調達から自分たちのビジョン形成、その完徹を行なっていますが、その中核にある技術が、言わずもがなの「3DCG」なんです。

CLONE Xにおける僕らのパートが最も忙しかった時期は、2021年の夏~11月頃までのパンデミックの最中でしたので、完全にリモートでやり取りをしていました。メンバーの皆さんは、コロラド、バハマ、パリ、ドバイ等に散っており、Zoomでミーティングをするときも、全員顔を隠していて、どういった人たちと仕事をしているのかも全然わからず、いかにも新世代という感じでした。しかしプロジェクトは僅か4ヶ月くらいでリリースにこぎつけてものすごい集中力を感じました。

かつて、苦心惨憺たる思いで3DCGの制作を行なった『めめめ』を通じて、デジタルメソッドを理解することができていたので、CLONE Xのプロジェクトにおいても、コミュニケーションが非常にスムーズにできました。

▶5. NFTアートはポップアートの次に一番大きいムーヴメント

CGW:『めめめのくらげ』についてのお話、ありがとうございました。では最後にご自身が最重要プロジェクトと位置づけている、NFTのお話について、もう少し詳しく伺えたらと思います。

ここ数年で、3DCGツールの低価格化、高品質化にともない、個人や小規模チームで、自主制作映像を作ったり、またはデジタルによる造形作品やNFTアートに挑戦する若手作家が登場しています。こういった状況に対して、村上氏の見解をお聞かせください。

村上:どんな業界も黎明期が一番パワーがあります。今はNFTがそうでしょうね。アートの歴史的にもポップアートの次に一番大きいムーヴメントだと考えてます。クリエイターのメインが20代で、ユーザーは中学生くらいまで低年齢化しています。クリエイティブの本格的な上昇気流が起きています。勃興したての業界であるならば、色んなものができてくると思います。

そしてNFTムーブメントをキッカケに、映像表現のインディー化にも拍車がかかると思っています。もちろん、2022年の現在で『トップガン マーヴェリック』や『ジュラシック・ワールド/新たなる支配者』のような、巨額の予算をかけた、コマーシャル芸術の金字塔的な映画が大ヒットしましたが、もっと小規模でインディーなCGのエンターテインメントも出現すると思います。

NFTを媒介にすることによって、個人単位でもDAOを通じて短時間で大きな資金調達が可能な時代になりました。今までのエンターテインメントのプロモーション、販売、マネタイズなどが全てひっくり返ったので、その意味ではよりパーソナルな表現をCGによって可能になる世の中ができると思います。

NFTの業界では、技術力のある若手による、最初からコマーシャル芸術というよりは純粋芸術として、エンターテインメントの技術を駆使してつくった作品が登場するムードが芽吹いています。『めめめ』の制作と公開では映画業界との軋轢はありましたが、そういうプロセスも少なくなる気がしています。

CGW:パーソナルでインディーな表現を志向するクリエイターにとっては、NFTは追い風になるということですね。しかしながら、今のところ3DCGの業界で働くクリエイターは、大半が企業に所属しています。企業所属のクリエイターとして仕事でつくらなければならないものと、個人のクリエイターとしてつくりたいものの間に乖離があるということを、若手CGクリエイターの悩みとしてよく聞くのですが、アドバイスをいただけますか?

村上:日本のクリエイティブシーンで一番欠けているのは、高いレベルでのビジネスマインドだと思います。

人、物、金と言いますが、そこらへんに関して、ここ20年くらいの日本のクリエイターの人たちはまったくの不勉強で、「自分」のエゴを満たすということにだけ集中してしまったのが大きな問題点だったと思います。

クリエイターのエゴのコントロールは次の時代の変革すべきテクノロジーのひとつです。非常に利己的な考え方が蔓延し、調和による大きなクリエイティブエフェクトを目指すよりも、卑近な自己満足に収斂し過ぎた考えがカッコイイと考える方向性は、表現そのものを萎えさせる可能性もあると思います。例えば、スタッフが内情の暴露スレスレのエッセイを、ソーシャルメディアで書いて、資本を糾弾し、そのポジショントークで傷を舐め合っています。状況を破壊すれば抜本的解決には至らなくても何かが芽吹く、といった他力本願な勘違いが横行しています。

どんな表現でも、トレーニングせねば達成できないことはあるので、他人のプロダクションでトレーニングを積む半年なり、数年なり、十数年なりがあって当然でもあるのに、それが悪事のように誇張して表現する風潮に、違和感を覚えますが、それも時代なので、どうぞご自由に、という感じです。僕らは多くの人との共同作業の成果を提出し続けたいと思います。

©2019 Takashi Murakami/Kaikai Kiki Co., Ltd./The Darkroom/Interscope Records. All Rights Reserved.

CGW:確かに、企業勤めのクリエイターは、お金をもらって表現のトレーニングをしているわけですもんね。

村上:実際、僕自身がCG業界で成功をしているクリエイターではありませんし、苦心惨憺たる想いを60歳の今現在でもしていますから、とても褒められた表現者ではないとは思っています。そんな人間が何を言うか、と思われるのは当然です。

ですが、NFTの登場によって、そう言った成熟した、人、物、金を上手くオペレーションできるマネジメントが大事なんだと気付かざるを得ない時代が来てしまっているのです。

CGW:村上さんの場合、自分のつくりたい映画をつくるお金は自分の作品を売ることで調達しています。

村上:アート作品を制作、販売し、その利益で映画をつくっています。でも日本で芸術で金をつくるのは悪という概念があるので、僕は悪であり、それに紐づいて、僕のやることなすこと全て悪と思われてます。しかし、30年間生き残れました。自力での資金調達とネットワーク形成の成果と思っています。今年はゲームも製作し発表することになりました。

村上:たまごっち型のゲームです。そもそもNFTは、やろうと思って始めてなくて、このゲームを製作してて、始まっちゃったんです。うちの子供が『あつまれ どうぶつの森』(Nintendo Switch)に熱狂しているのを見て、「ああ、もうメタバースが未来なんだなぁ」とぼんやり思って、ゲーム開発に着手したんです。

CGW:まさかゲーム開発まで手がけられているとは……。ネットワークの広さとフットワークの軽さに驚いています。表現者も自己表現をするだけでなく、それを可能にするための人間関係や金銭のマネジメントが必要というわけですね。

村上:もうちょっと、資金提供者やオーディエンス、もしくは同業者においてのリスペクトをする環境に、クリエイターはセンシティブになるべきです。あと、自分が上手くいかなかった不満に対して、すぐ自分以外の周りを批判するのではなく、自分自身をどのように調整すればいいのかということを考えるようなエゴマネジメントのトレーニングが急ぎ必要とされるでしょう。

CGW:若いクリエイターにも刺激になるお話が伺えたと思います。それでは最後の質問です。このアートブックはどんな方に読んでいただきたいですか?

村上:昔、あるアニメ映画監督に「絵コンテを描けない人は監督になれないよ」と言われました。その人は、僕に「お前なんかなれるわけないだろ」と、言いたかったと思うんですけど、そんな僕でも映画1本完成したので、執念があれば何でもできるぞ、というメッセージになれば良いと思ってます。

『ホドロフスキーのDUNE』や『ロスト・イン・ラ・マンチャ』(注:どちらも撮影中に問題が発生して未完成となった映画の制作過程を追ったドキュメンタリー映画)をゲラゲラ笑って観てたけど、まさか自分がその悲劇の人になるとは思わなかった。そんなドキュメントがこの本の物語です。

CGW:今回はありがとうございました。

Artworks ©︎Takashi Murakami/Kaikai Kiki Co., Ltd. All Rights Reserved.

PHOTO_RK (Instagram @rkrkrk)

TEXT_オムライス 駆

INTERVIEW&EDIT_池田大樹(CGWORLD)