文化庁によるアニメーション人材育成調査研究事業(愛称、あにめのたね)が今年度も実施された。本事業の目的は、アニメーション制作現場の人材育成を通じた日本のアニメーション分野の向上とその発展で、複数のプログラムや調査で構成されている。

その中でも毎年注目を集めているのが、オリジナル作品制作を通じて若手スタッフを実践の場で鍛え上げる「作品制作を通じた技術継承プログラム」だ。日常のクライアントワークとは大きく異なる作品制作に挑戦した4社の中から、3DCGを大いに活用したグラフィニカとStudioGOONEYSの2社を取材し、応募の背景や目的、制作方法、得られた成果について聞いた。

令和5年度は、主に3つの人材育成プログラムと1つの調査を実施

令和5年度の「あにめのたね」では、主に3つの人材育成プログラムと1つの調査を実施した。人材育成プログラムの1つめは「作品制作を通じた技術継承プログラム」で、育成対象・目的・方法を明確にした7~10分の作品制作プランが公募され、第三者委員会がグラフィニカ、StudioGOONEYS、日本アニメーション、ノーヴォ/スタジオエイトカラーズ(共同企画)の4社を選定した。制作する作品は基本的にオリジナル企画であることが条件で、過去には前身事業でつくられた作品がTVシリーズや劇場版として展開された実績もある。加えて、参加クリエイターが成長し、作品制作の中核スタッフとして活躍したりもしている。

2つめは「アニメーション業界就業者を対象とした技術向上教育プログラム」で、コミュニケーションマナーや、働き方・保険・年金・税金などの「アニメーション制作者の働き方」についての講座、CG/美術・背景/色彩設計・仕上/撮影・編集/音響制作/ポスプロ・納品といった「各工程の理解」についての講座、Blenderを対面で学ぶスキルアップ講座など、計18講座が実施された。

3つめは「アニメーション業界志願者を対象とした基礎教育プログラム」で、アニメーションの基礎を学ぶビデオ講座や、教育機関と連携した対面形式のアニメーションブートキャンプ(ワークショップ)などが実施された。

また、アニメーション分野の人材育成における民間の取り組みを調査する「産業界と教育界を結ぶアニメーション教育に関する調査」も行われた。

以降では、「作品制作を通じた技術継承プログラム」における、グラフィニカとStudioGOONEYSの事例を紹介する。

AIツールによるプリビズから原画を起こすグラフィニカの事例

グラフィニカが制作した『POP POP CITY』は、少女型アンドロイドを迎え入れた家族の物語で、プリビズやラフ原画の工程で3DCGが活用された。本作の脚本とプロデューサーを務めた高橋健太氏は、かつて所属していた会社で前身事業に参加し、制作進行を担当した。その経験から、時間と予算をかけてオリジナル作品をつくれる本プログラムはスタッフ育成の絶好の機会だと捉え、2年ほど前から社内で推進してきたという。

『POP POP CITY』

監督/編集:堀内 隆

キャラクターデザイン/作画監督:中野花香

原画:髙橋直弘、松戸美樹、谷本真歩

原画/3D背景モデリング:関 麟太郎

動画検査:村上朋子

動画:関口美羽、武富裕美

美術:白井加奈子、谷内七菜

色彩設計/色指定検査:林恩羽

撮影監督:村山琴実

音楽:明星/Akeboshi

制作進行:熊谷泰地

アシスタントプロデューサー/設定制作:小林倭子

脚本/プロデューサー:高橋健太

通常の商業アニメ制作は商業的な目的や監督の示すゴールが予め定められているため、アニメーター自身がゼロから考えてつくり上げる機会を整えのは難しいと思う。近年では監督をはじめとする上流工程のスタッフが指示を出し、それをアニメーターが実行するながれができあがっているので、アニメーターからはアイデアが出ないし、絵コンテに描かれていることから発想を飛躍させることもできず、待ちの姿勢になりがちな点が目につくという。

「本プログラムに参加した4人のアニメーター(原画)は全員20代で、3〜5年の原画経験をもっています。彼らと監督や演出家との間にある認識のズレを解消するためには、彼ら自身にクリエイティビティを発揮してもらう場が必要だと考え、本プログラムに応募しました。学生の頃に、皆でワイワイつくっていたマインドを何とか取り戻せないかと思っていました」(高橋氏)。

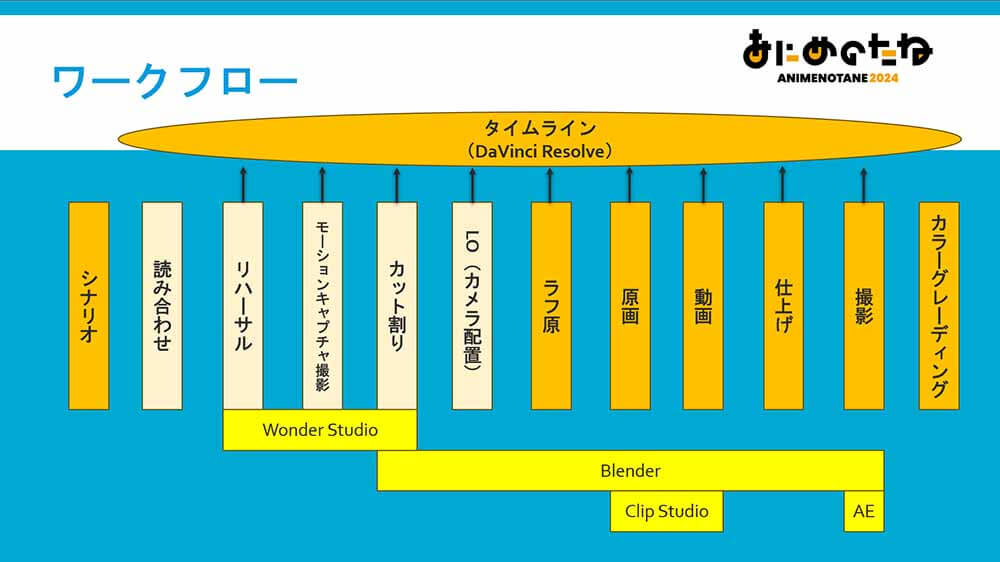

通常のアニメ制作のワークフローでは、シナリオから絵コンテを起こし、各カットのレイアウトを決めていくが、『POP POP CITY』では大きく異なる方法を採用している。シナリオの読み合わせ段階からスタッフが参加し、セリフを実際に話すことで尺を体感した。その後は、ハウススタジオ内でロケハンを行いながら芝居やカット割りを模索し、プリビズを制作した。この方法により、アニメーター自身がレイアウトを考えることを促せたし、堀内 隆監督すら想像していなかった偶然性ももち込まれ、作品の質を高めることができたという。高橋氏は「まるで実写ドラマや舞台劇をつくっているかのようだった」とふり返った。

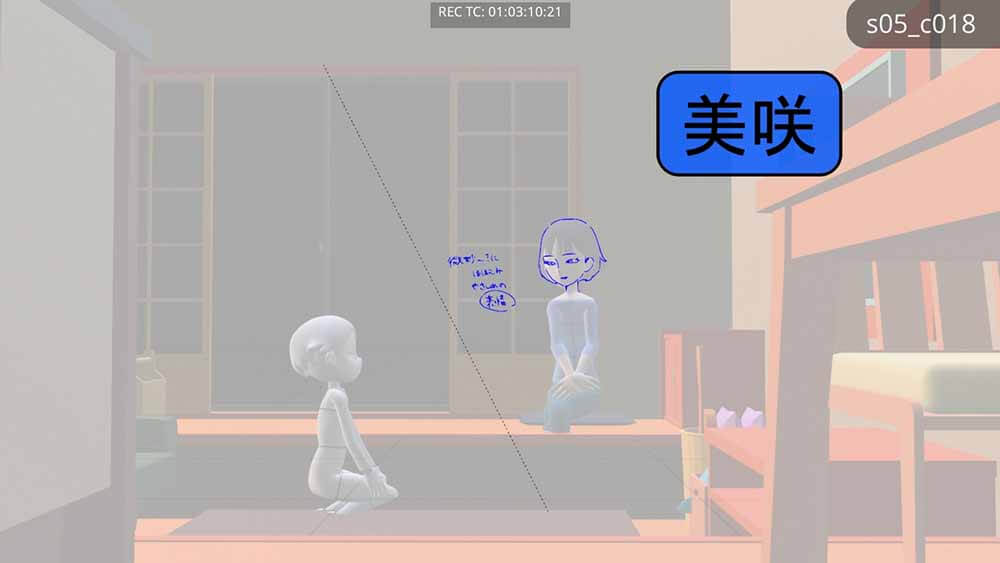

プリビズ制作時のモーションキャプチャでは、Wonder StudioというWebベースのAIツールを導入した。このツールを使うと、スマートフォンで撮影した映像内の人物の動きをCGキャラクターに置き換えられるため、トライ&エラーを重ねながら、ポーズや動きのベースをつくることができた。本作では制作スタッフがモデルとなり、その芝居付けをアニメーターが行うことで、客観的な視点を取り入れた芝居を付けられたという。

プリビズのラッシュチェック段階では、堀内監督の指揮の下で、CG空間内でのレイアウト調整も行われた。これも実写的な制作方法で、容易にトライ&エラーを重ねることができた。もし手描きで同様のことを行なっていたら、膨大な労力がかかっていただろう。

キャラクターデザインや作画監督の作業においても、プリビズの有効性が発揮された。従来のワークフローでは、完成カットを想像しながら表情集を描いていくため、最終的には使われない表情が発生してしまう。今回は事前にプリビズをつくったため、各カットに合わせた最適な表情を無駄なく用意することができたという。

プリビズ制作には、準備段階で手間や時間がかかるというデメリットがあるが、カット割りやレイアウトのトライ&エラーができるというメリットもある。「この制作方法の有効性はまだ検証段階ですが、ほかの企画への転用も見据えています。今回の経験を活かし、さらにチャレンジしていきたいです」(高橋氏)。

プリビズの完成後は、アニメーターがBlenderのグリースペンシルという描画ツールを使い、ラフ原画を描いていった。Blenderに習熟していた1人が、ほかの人を指導する形になったが、いずれも速やかに会得していったという。CGに求める精度はアニメーターによって様々で、作画のアタリにするだけの人もいれば、リグを操作してアニメーションを付け直す人もいた。「ツールに対する抵抗感が最初はあったと思うのですが、表現したい目標を明確に定めれば、覚えていけるものなんだと確信できました」(高橋氏)。

モーションキャプチャ時の芝居付けから原画まで携わったことで、アニメーターたちの理解度が非常に高まり、芝居の方向性が食いちがうことはなかったという。本作ではアニメーター自身に考えてもらうことを重視していたため、堀内監督が自ら線を引いて直すことはせず、口頭でフィードバックを伝えた。色彩設計や撮影の打ち合わせにもアニメーターが出席し、ときには自ら決めることもあったという。「今回の経験を通して、監督の考えがアニメーターに伝わり、作品性の理解にもつながったと思います」(高橋氏)。

制作をふり返って高橋氏は「作品への向き合い方が明らかに変わり、アニメーターが "覚醒" したと感じました」と声を弾ませた。「最初は演出の領域にまで携わることを躊躇していた人も、Blenderを使う段階になると前のめりになっていき、様々な芝居付けを提案してくるようになりました。それぞれの個性がよく出たことが何よりの成果でした」(高橋氏)。

本作のワークフローは、最初のプリビズ工程での模索に時間を要したため、シリーズ作品の制作にそのまま当てはめるのは難しいかもしれない。しかし、プリビズ工程で議論をし尽くした結果、プロダクション工程に入ってからは立ち戻ることがなかったため、劇場作品の制作に応用すれば、より良い画づくりにつながるかもしれないと高橋氏は語った。さらに、「アニメーターたちが、Wonder StudioやBlenderを使いこなし、より良いカットをつくってくれることを期待しています」と今後の展望を語ってくれた。

アクティングを重点的に研究したStudioGOONEYSの事例

StudioGOONEYSが制作した『BRIDGE -My Little Friends-』は、大学院生のカゲヤマと、CHATFOODを食べたことで人語を話すことができる猫のジンが、ペットロスに陥っている少女ムギの心を癒そうとするCGアニメーション作品で、同社初のオリジナルIPとなる。同社では4年ほど前から有志によるストーリー分析の勉強会が終業後に開かれており、そこでの成果を作品として昇華させた格好だ。

『BRIDGE -My Little Friends-』

原案・監督:石原一志

脚本:永野たかひろ

メインキャラクターデザイン:Gurihiru

演出・CGIディレクター:斎藤瑞季

モデリングSV:大山萌依

モデリング:高婕、長嶺ひな子、松島綾花

リギングSV:町田隼人

リギング:鈴木洸大、日達絵夢、山田恒星

レイアウトSV:福原裕矢

アニメーションSV:酒井乃碧

レイアウト・アニメーション:石塚汐里、志賀麻穏、濵邉麻里菜

アニメーション:櫻井日向子、藤本 澪、松木紫葵、服部慎之介、田口愛望

ルックデブ・コンポジットSV:澤井郁弥

コンポジット:岩坪里実、岡宮龍希、片山敬斗

音響監督:高寺たけし

音楽:伊藤明日香

PM:矢代 慧

アニメーションプロデューサー:山形泰聡、西野 豊

プロデューサー:水澤 慎

StudioGOONEYS

左から、斎藤瑞季氏(代表取締役/演出・CGIディレクター)、町田隼人氏(リギングSV)、石原一志氏(取締役/原案・監督)、酒井乃碧氏(アニメーションSV)、水澤 慎氏(プロデューサー)

StudioGOONEYSでは今回初めてハリウッド型のストーリーリールを採用し、ストーリーのながれや伝わりやすさを何度も見直しながら脚本を完成させた。最初に仮ボイスを社内スタッフであて、音声つきのストーリーリールを制作し、皆で意見を出し合いながら調整を重ね、CGアニメーションをつくり込んでいったという。日常のクライアントワークではプリプロダクションにまとまった時間を割きづらいが、本作では1ヶ月を確保し、アニメーションスーパーバイザー(以下、SV)が実際に演技をしながら、各カットの動きの情報変化量をじっくり検討した。さらに、その表現に必要とされるキャラクターモデルとリグを皆で考え、問題意識を共有できたことは大きな成果だったと参加スタッフは口を揃えた。

「トゥーンシェーディング作品におけるアクティング(演技)には、まだまだ課題があると常々感じています。本作では "アニメーションルックの開発" という目標を掲げ、日常芝居にフォーカスして、どうすれば自然なアクティングに見せられるかを考え抜きました」と、本作の演出とCGIディレクターを務めた斎藤瑞季氏は語った。

斎藤氏らが目指したのは、単なるキャラクターのルックデベロップメントではなく、アニメーション全体の情報変化のデザインだった。キャラクターと背景の絵柄から、ラインの太さにいたるまで、各工程のスタッフが闊達に意見を出し合い、視聴者が「気持ち良い」と感じる変化量を考え、カット制作をしながら検証していった。

「表現の面では100点でも、クライアントワークとなるとそれが満点とは限りません。しかし本作はオリジナル企画なので、監督が "100点の表現だ" と感じれば、それを選びとることができました。その感覚は、クリエイター同士であればすぐにわかるものなんです」(斎藤氏)。本作の原案と監督を務めた石原一志氏も、「スタッフ同士で話し合って提案された意見はほとんど取り入れたので、日頃のクライアントワークの延長線上でありながらも、より自由な発想でつくることができました」とふり返った。

アニメーションSVを務めた酒井乃碧氏も、「クライアントワークでは作品に合った演技プランを選択するため、自分のやりたいことの優先度は抑えめになりがちです。本作では自分が思うままの表現に挑戦しやすかったと思います。監督が社内にいたので直接フィードバックを伺うことができた点も、プラスに働いたと思います」と語った。

リギングSVを務めた町田隼人氏は、「R&Dに十分な時間を割けたので、モデラーと相談しながらキャラクターの口をブーリアンでつくったり、アニメーターと相談しながら四つ足のリグの動かし方を検討したりできました」と語った。石原監督は「ポリゴンモデリングによる口と、ブーリアンでつくった口とでは、表現の幅がまったく異なりました」と解説した。ブーリアンによる口は当初非常に重かったが、改良を重ねることで、実用に耐えられるレベルまで軽量化できたという。

酒井氏はプリプロダクション期間をリファレンス研究に当て、作画アニメを参考に2Dテイストの芝居づくりを模索した上で、トゥーンシェーディング作品にふさわしいアクティング表現に向き合った。「小さな演技はCG特有の違和感が出やすいので、これまでもポーズや演技プランを工夫して画に変化を加えてきました。さらに本作では、映す角度に応じて少しずつ輪郭や形状を変化させる作画アニメのやり方を参考にしながら、CGならではの違和感を消す方法を模索しました」(酒井氏)。最終的には、スクワッシュ&ストレッチを加えたり、After Effectsのパペットツールを使ったりすることで、顔の輪郭や形状を変化させ、違和感を払拭することに成功した。

演技プランを考える際には、ストーリーをわかりやすく伝えることと、最も表現したい感情を強調することを心がけたという。

本作のプロデューサーを務めた水澤 慎氏は、「作品が完成したことが、大きな成果です。スタジオにとってオリジナル作品は名刺代わりなので、これで当社の表現力を明示できるようになりました。若手アーティストが作品づくりを自分ごととして捉えるきっかけになった点も、素晴らしい成果だと思います」と語った。

本作の制作期間中には「ぐーにーず新聞」と題した社内報も発行され、企画概要、ストーリー、設定、各工程のSVの談話、中間成果物などが掲載された。さらに「オリジナル作品を作る意義」と題した斎藤氏の言葉も寄せられた。本作は20代中盤の若手アーティストが中心となって制作したが、StudioGOONEYS全体に及ぼした影響は大きく、飛躍の一歩となったことに疑いはない。

「作品制作を通じた技術継承プログラム」における2社の取り組みを取材する中で、共通して聞こえてきたのはオリジナル作品をつくる機会を得ることの重要性だった。じっくりと時間をかけ、ひとつひとつの表現を自分の頭で考えることが、個々の仕事のプロセスから、画面に映る結果にいたるまでの全てに責任をもち、自分ごととして捉えることにつながる。さらに、グラフィニカではワークフローの実験を行なう機会になり、StudioGOONEYSではアニメーション全体の情報変化を捉え直す機会となった。また、本プログラムへの参加をきっかけに、ものづくりへの活気を改めて抱き直した様子が取材を通して伝わってきた。

本プログラムは柔軟性が高く、参加にあたり掲げる目標は各スタジオに委ねられており、完成した作品は自社のIP資産として活用できる。まだ応募したことがないスタジオにとっては、来年度以降の参加を検討する意義が大きいと言えるだろう。例年5月頃に募集が開始されるので、「あにめのたね」公式サイトをチェックしてほしい。

©StudioGOONEYS Inc./文化庁 あにめのたね2024

お問い合わせ

あにめのたね事務局(一般社団法人日本動画協会)

animenotane.jp/contact/

TEXT_日詰明嘉/Akiyoshi Hizume

EDIT_尾形美幸/Miyuki Ogata(CGWORLD)

PHOTO_弘田 充/Mitsuru Hirota