建築ビジュアライゼーションにも欠かせない! キャドセンターによるSubstance 3D Designer活用術

建築ビジュアライゼーションを中心に、静止画・映像・VR・空間展示まで幅広いコンテンツを手がけるキャドセンター(CAD CENTER)。同社は1987年創立の老舗プロダクションで、近年ではフォトリアル3D都市モデル「REAL 3DMAP」シリーズの販売でも知られている。

在籍する制作・開発スタッフも約100名と多い同社において、制作に欠かせないツール群に「Substance 3D Collection」(以下、Substance 3D)があるという。中でも活用しているのはSubstance 3D DesignerとSubstance 3D Painterだ。建築CGの制作において両ツールがどのように使われているのか、早速見ていこう。

建築CGからインタラクティブコンテンツまで

キャドセンターの業務の約50%を占めるのは、建築・不動産の3DCGによるビジュアライゼーションだ。建築パースからプロモーション映像、VRコンテンツの制作まで、直近でも数多くの建築CGプロジェクトに関わっている。

業務の約40%は、空間展示におけるインタラクティブコンテンツの制作だ。実際に体験しながら展示内容を直感的に享受できるデジタルコンテンツなども社内の開発部隊でつくっているという。残りの約10%は、これから伸ばしていきたいと考えているデジタルツイン関連の業務だ。

キャドセンターは「正しく伝える」ことを企業理念とし、様々なプロジェクトで社会有用性が高いコンテンツ制作を手がけている。過去・現在・未来の可視化はもちろん、目から身体、そして心へと繋がる体験づくりを指針に、社会の様々な課題に挑んでいくというのが同社の特徴だ。

今回インタビューに応じてくれたのは、キャドセンター入社4年目の宇根川優美氏。主にアセットの制作担当として第一線で活躍している。

キャドセンターには固定された縦割りのチームはなく、プロジェクトごとに各職種のスタッフが組んで制作を進めているという。職種は大きく3つで、建築モデルを制作するモデラー、演出と仕上げを担当するスタッフ、そしてテクスチャとアセット制作を担うスタッフに分かれている。

「私の主な業務はテクスチャ制作と、家具や植栽といったアセットの準備です。サブでモデリングや演出のサポートをすることもありますね。プロジェクトごとに集められたスタッフで協力してやっています」(宇根川氏)。

なぜ建築モデルとアセットの制作を切り離すのか。数年前から取り入れたこの分業体制には、モデラーの負担が増えたことや、アウトプット手段の多様化が関連しているという。

「もともと建築の設計は複雑で、モデリングの際には設計者との込み入ったやり取りが欠かせません。さらに昨今では、ゲームエンジンによるリアルタイムの建築ビジュアライゼーションや、動画によるアプローチも増えています。このような状況の変化から制作者の負担が増え、求められるクオリティも高まっているんです。そのため当社ではアセットを建物のモデリングから切り離して、多様なアウトプットに対応できるスペシャリストにしよう、ということになりました」(宇根川氏)。

テクスチャ制作に欠かせないSubstance 3D

キャドセンターでは2017年から、建築CGを含む様々なコンテンツのテクスチャ制作においてSubstance 3D DesignerとSubstance 3D Painterを活用し始めた。中でもSubstance 3D Designerの活用が8~9割と多いという。

Substance 3D Designerを多く活用しているのは、3Dペイントよりもテクスチャ自体の制作作業が多いためだ。さらにノードベースでプロシージャルなテクスチャ制作が可能なことから、修正が多く発生する建築・不動産のプロジェクトでは、なくてはならない存在となっているという。

もうひとつの理由は、PBRベースのため、フォトリアル表現が求められる建築CGと相性が良いことだ。「しかもPBRマップ自体がスムーズに制作できて、その場で全てプレビューできるので、工数がかなり削減できます」と、宇根川氏は語る。

アイレベルで見せるオフィスビルムービーの制作

キャドセンターが手がけたプロジェクトのひとつに、東京にあるオフィスビルのテナント営業用ムービーがある。一般的に不動産広告は鳥瞰からのアニメーションで周辺の都市の風景と、建物の外観を見せるケースが多い。しかしこのムービーでは、実際にオフィスを使用する通勤者のアイレベルにフォーカスした。

「クライアントさんから、オフィスビルを利用するテナントさんに『ここは緑があって、共有スペースで談笑できて、こんなに気持ち良い空間なんだ!』ということを伝えたい、という強い要望を受けて、アイレベルのアングルで制作しました。東京駅から実際に出勤するところから、オフィスビルの入り口から中に入り、仕事をしたり休憩したりする過ごし方を見せる映像になりましたね」(宇根川氏)。

本プロジェクトを担当した中心メンバーは5名程度。細かな作業や外注先を含めると十数名規模となり、依頼から約6ヶ月で納品したという。宇根川氏は東京駅から対象オフィスビルまでの道のりにある建物のブラッシュアップと、テクスチャ処理などを担当した。

「東京駅からの道のりは当社がもっている3D都市モデル『REAL 3DMAP TOKYO』をベースにしているのですが、テクスチャをくり返し使っている箇所や、アイレベルでは解像度が足りない部分がありました。新たに撮影したリファレンス画像を参照して現地を再現し、周辺全体を監修しながらブラッシュアップしています」(宇根川氏)。

活用例1:経年劣化表現

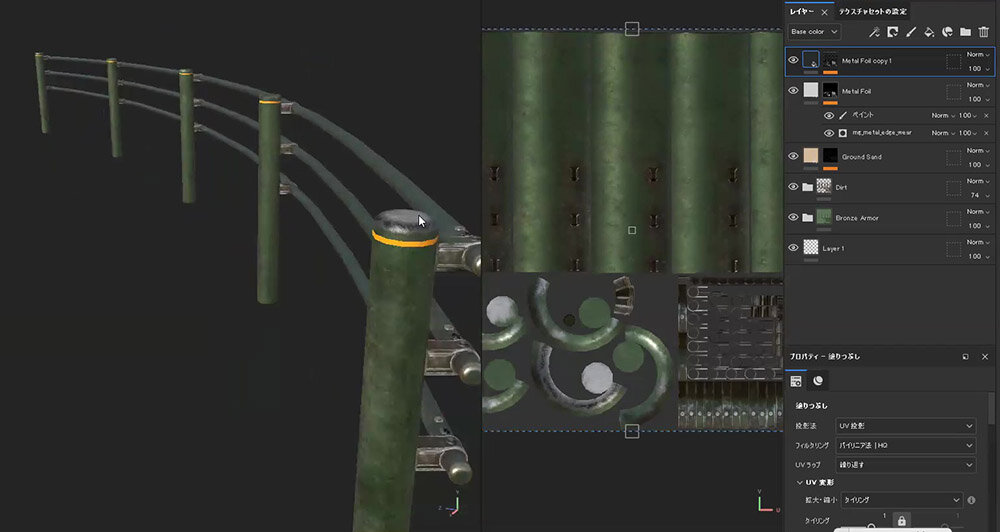

本プロジェクトでは、街並みを構成するガードレールや街灯といった、比較的小さめのプロップの経年劣化表現にSubstance 3D Painterを活用している。

「情報量とリアリティを出すための傷、塗装剥げ、エッジの削りなどによく使いました。街灯などは、Googleマップで実物の写真を見ながら、汚れや破損の特徴を描きました」(宇根川氏)。

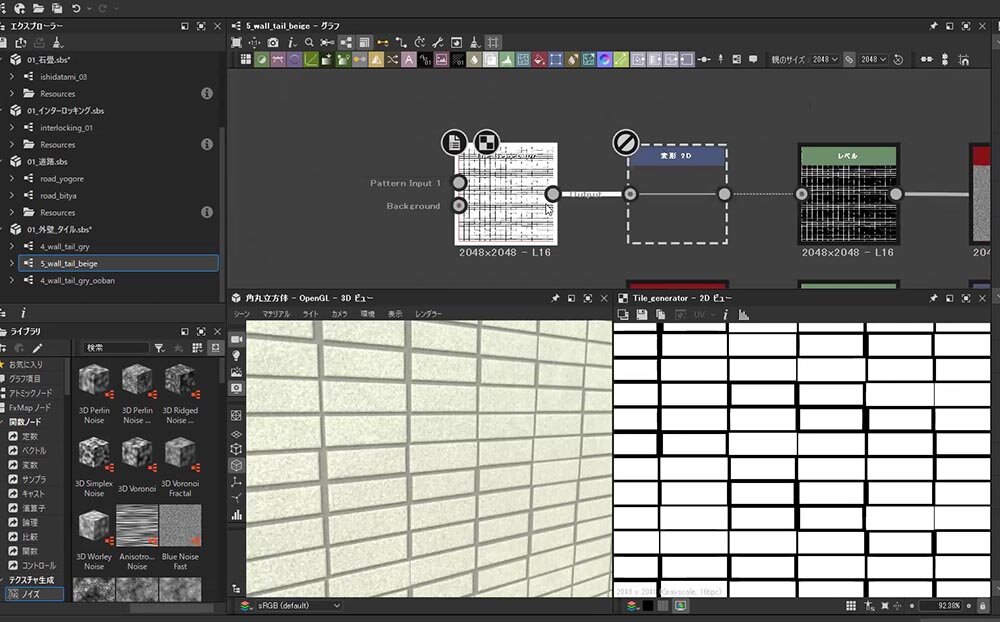

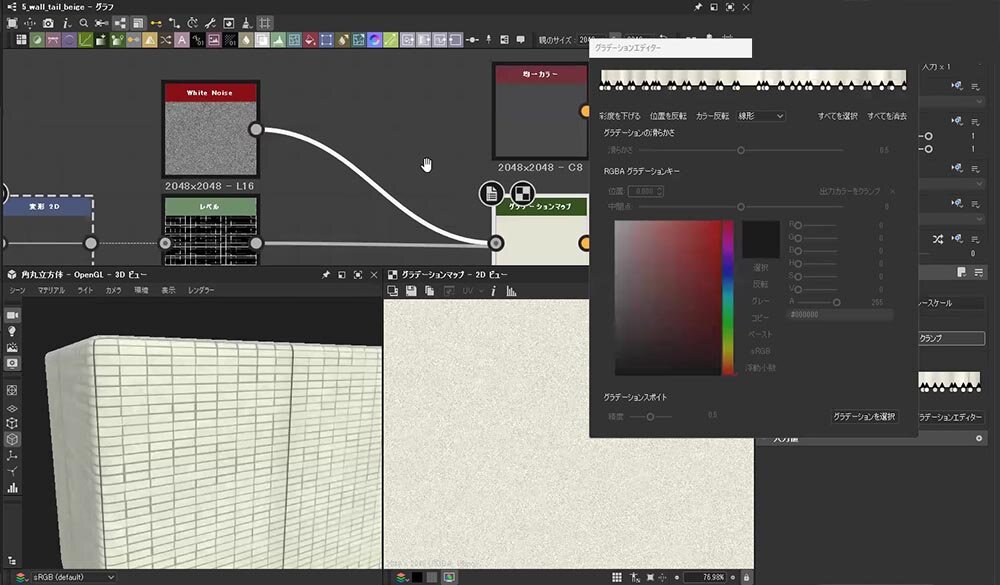

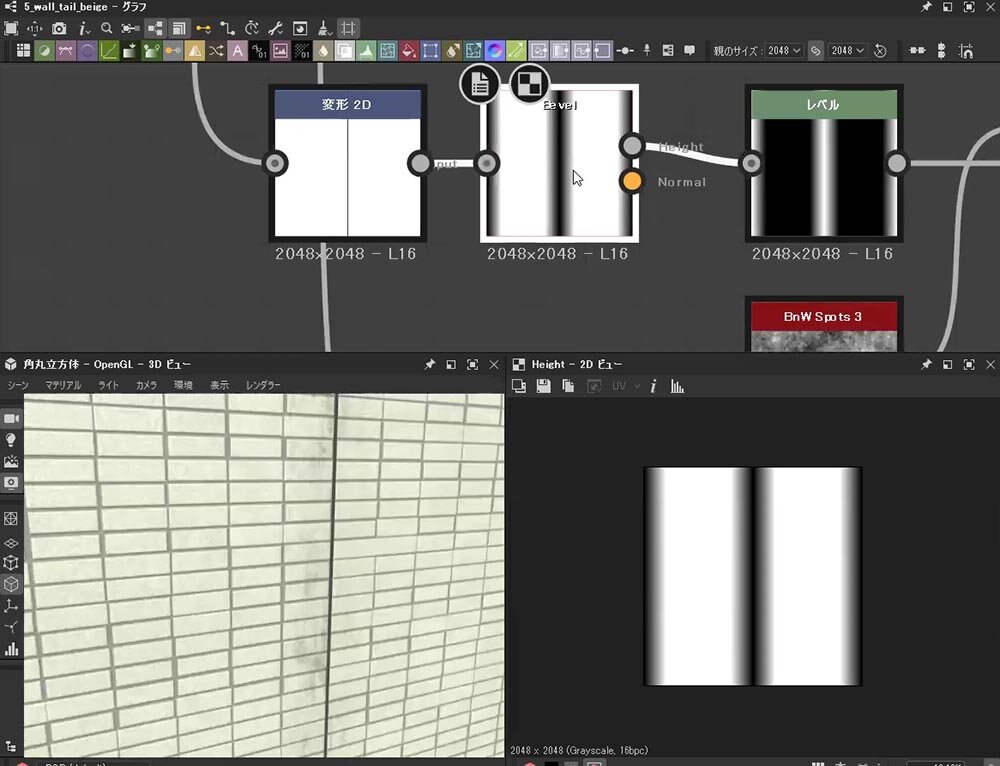

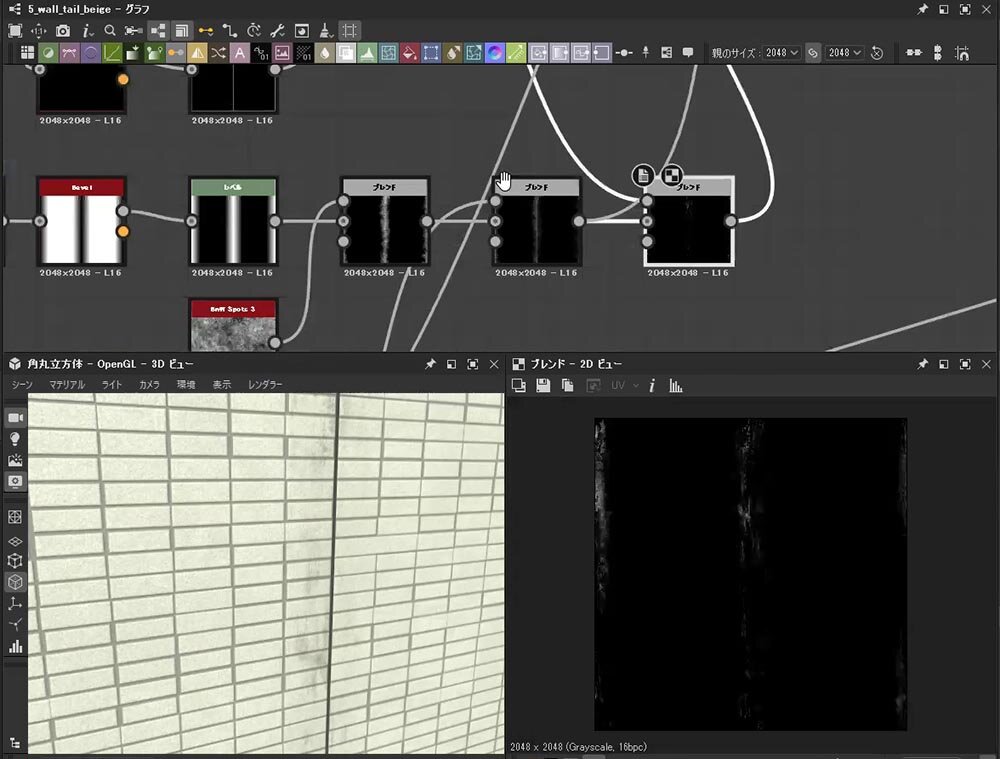

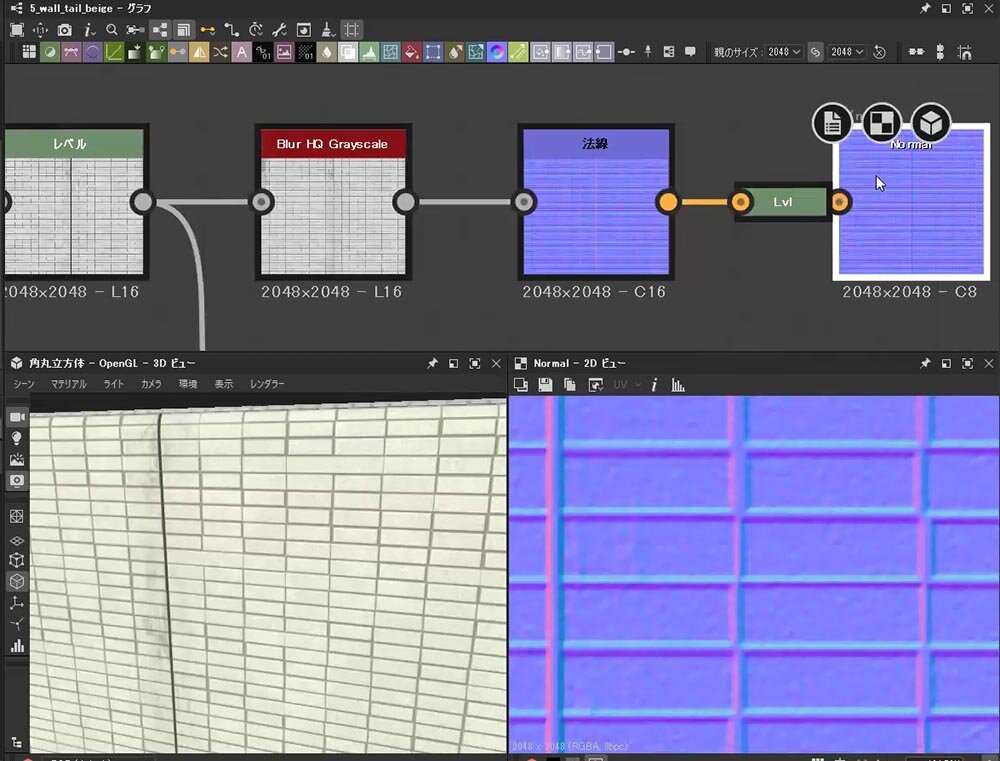

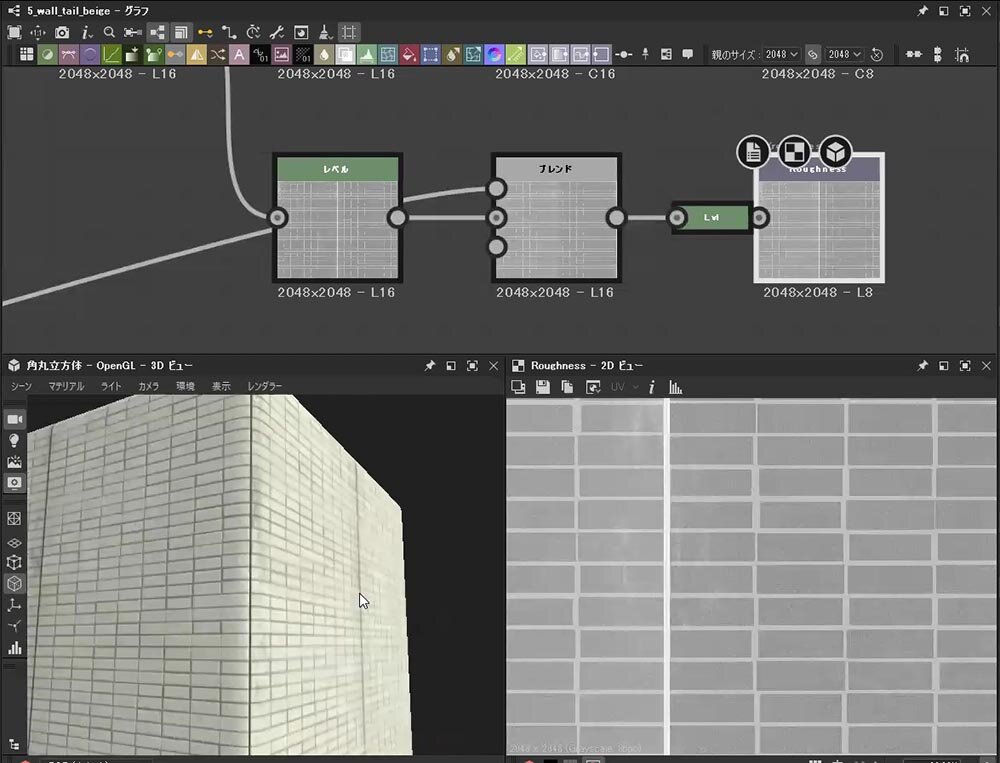

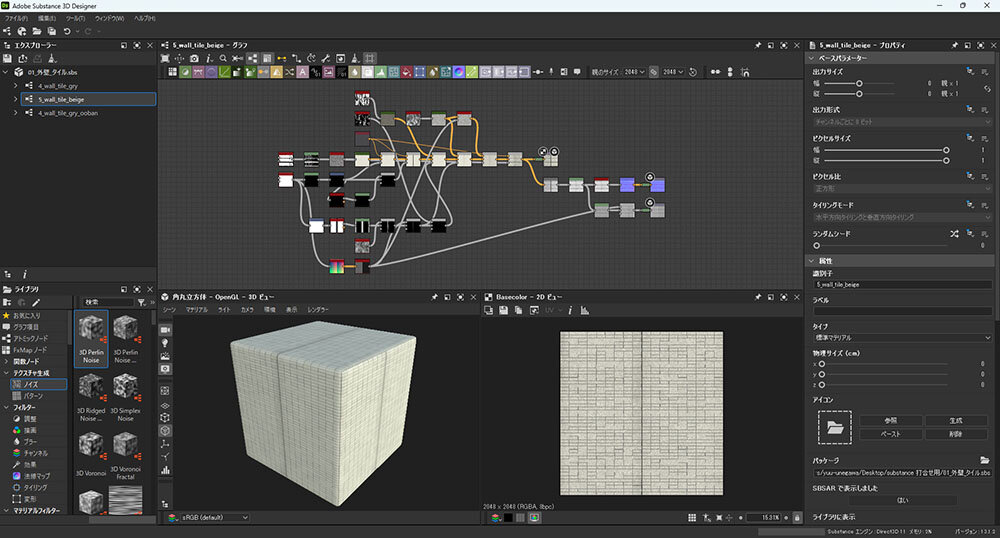

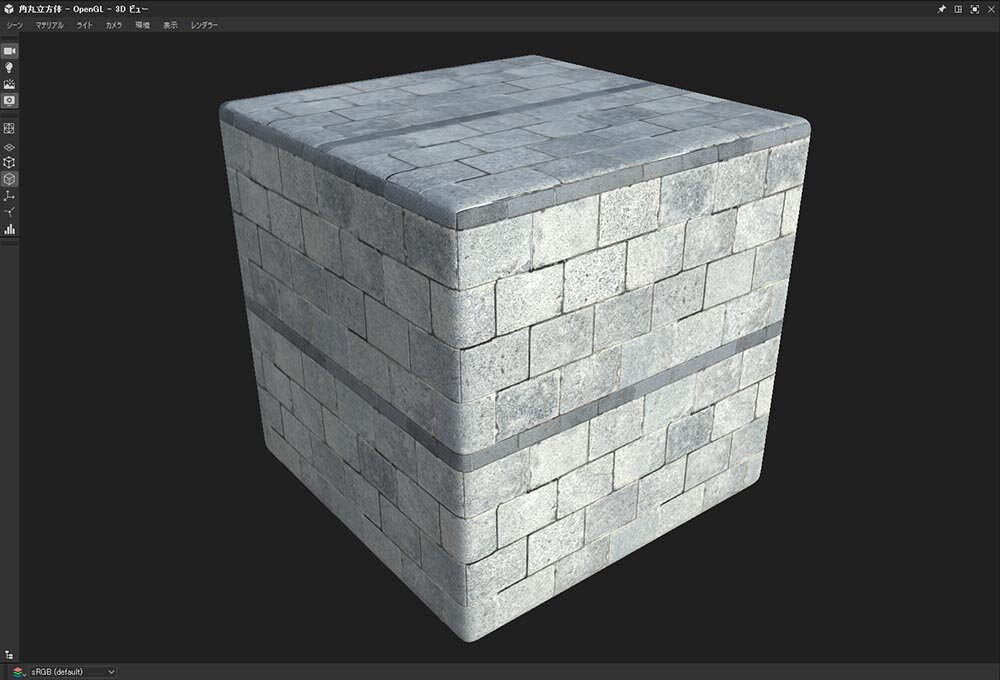

活用例2:外壁タイル

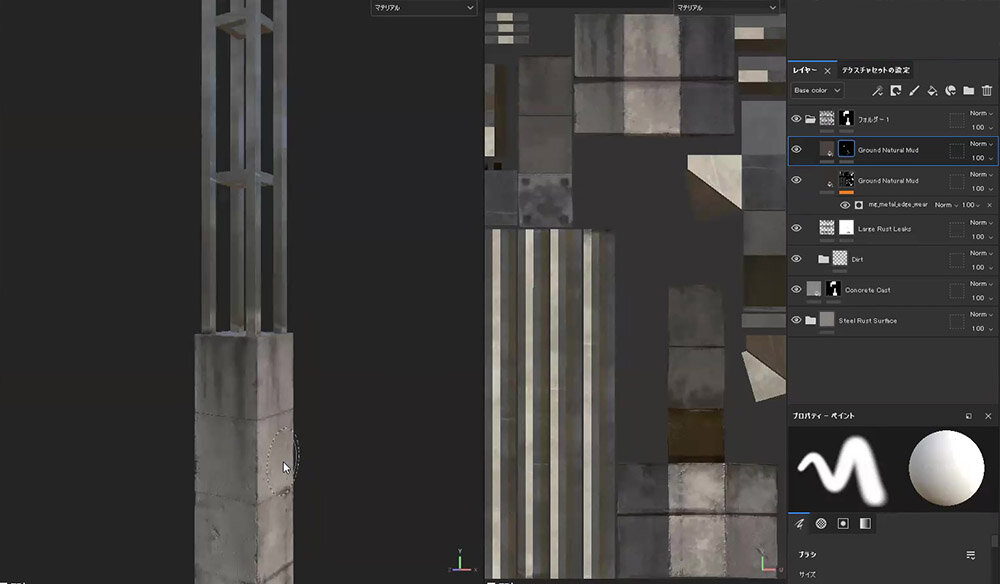

建物のモデルにタイルや吹き付けを貼る工程では、Substance 3D Designerが特に活躍する。ここではテクスチャ制作の一例として、周辺ビルの外壁タイルの制作過程を紹介してもらった。

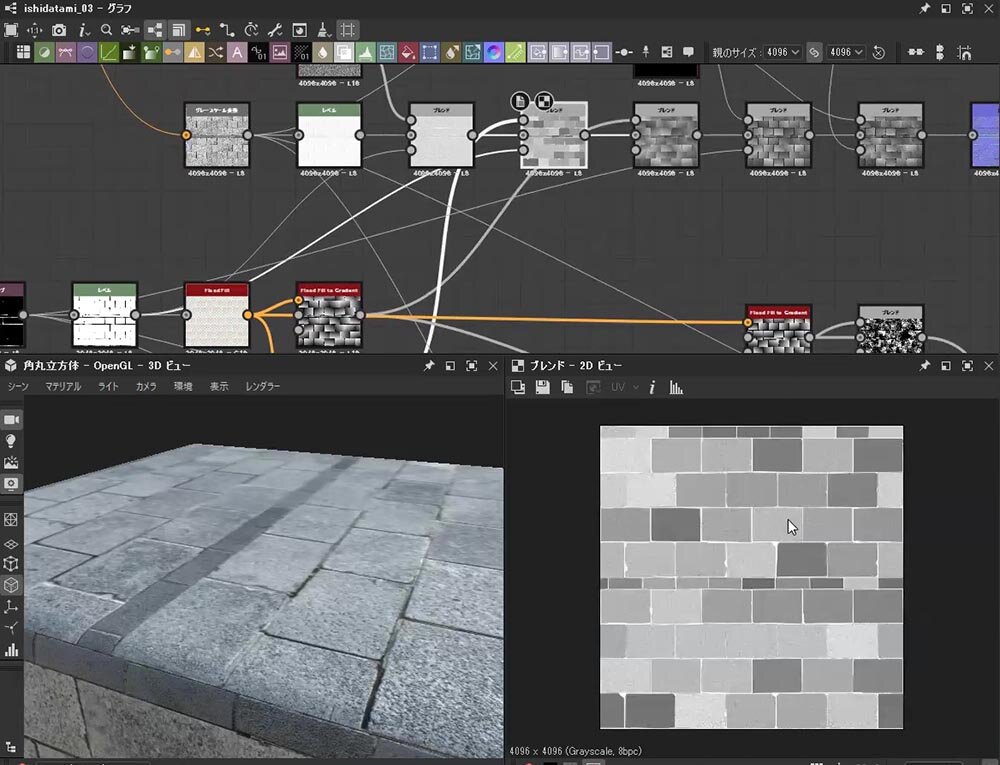

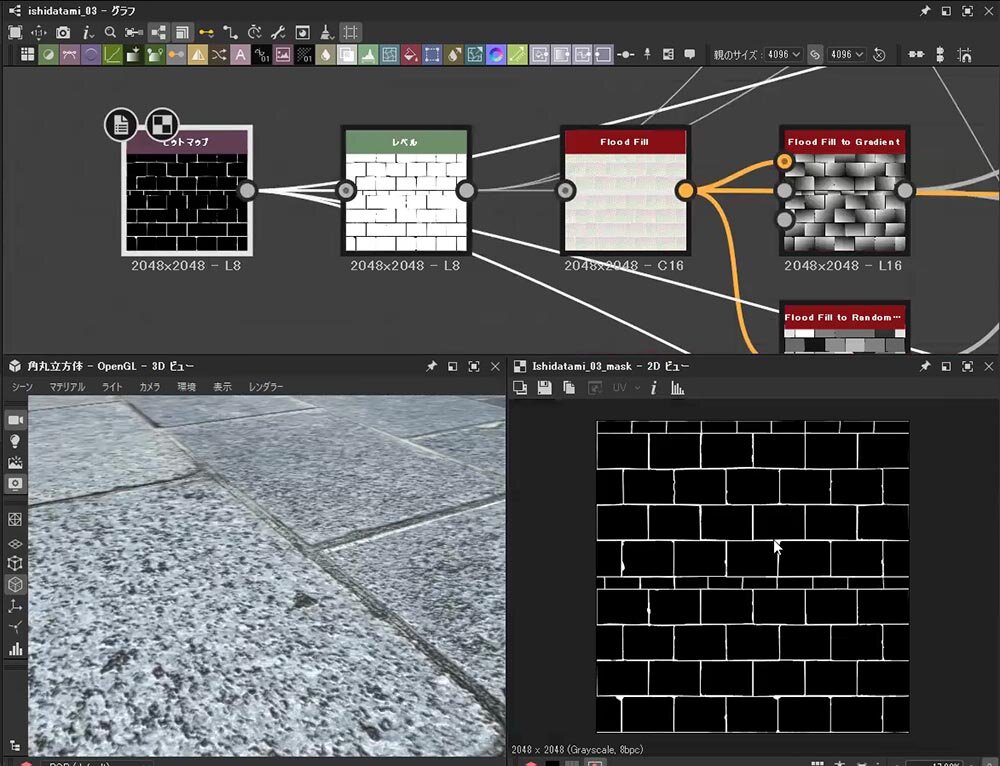

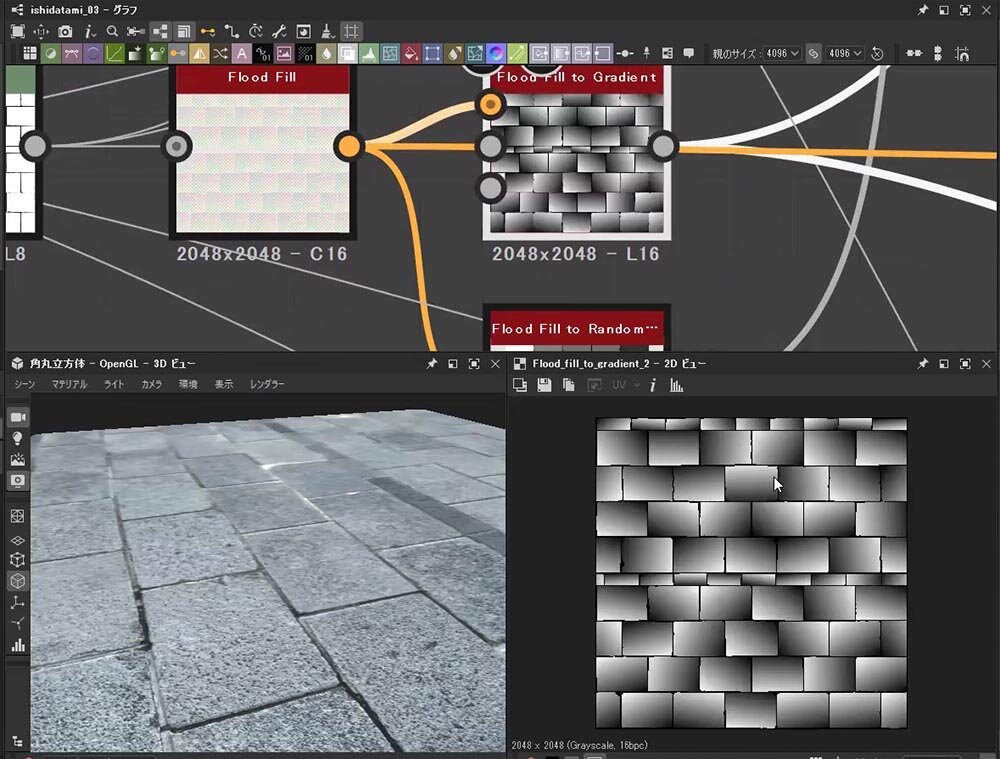

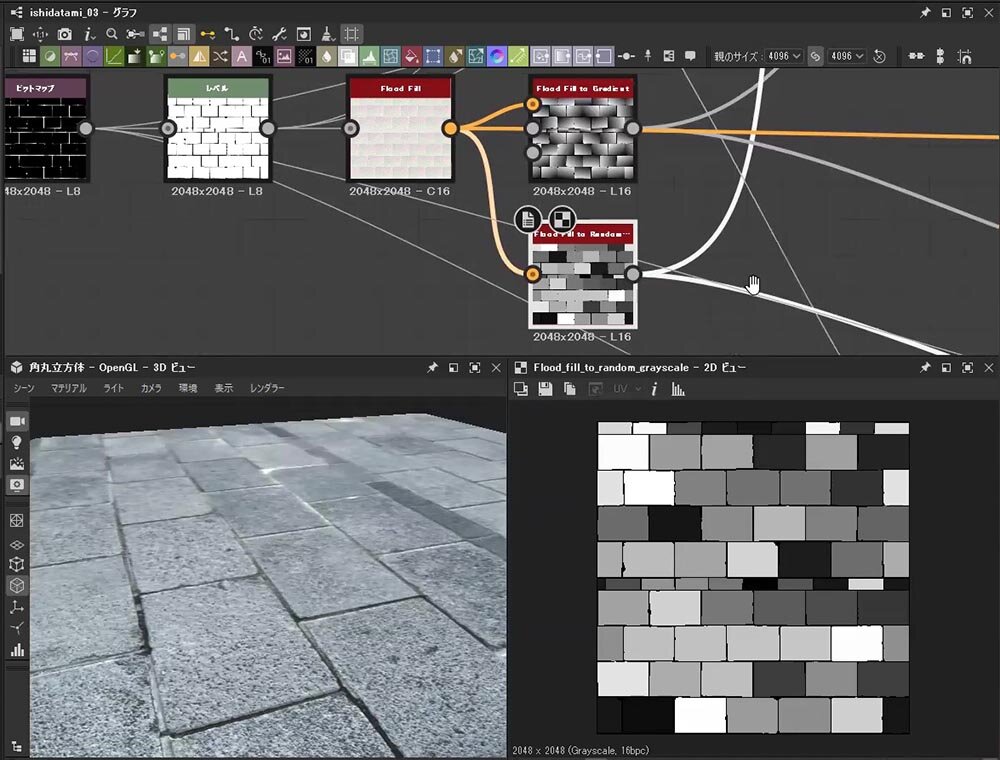

活用例3:石畳

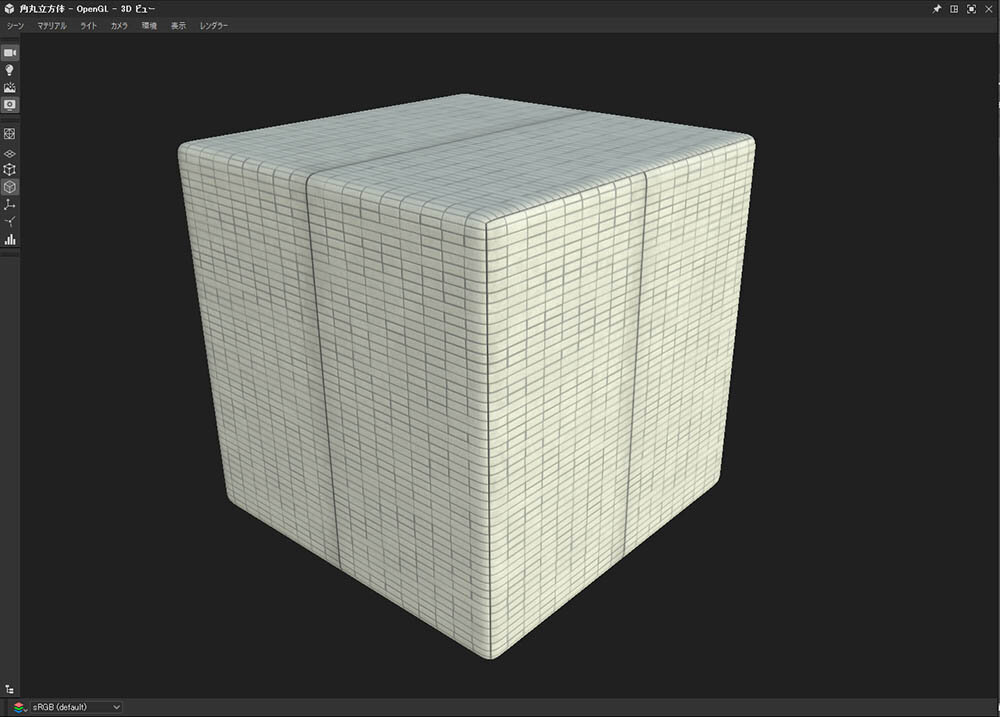

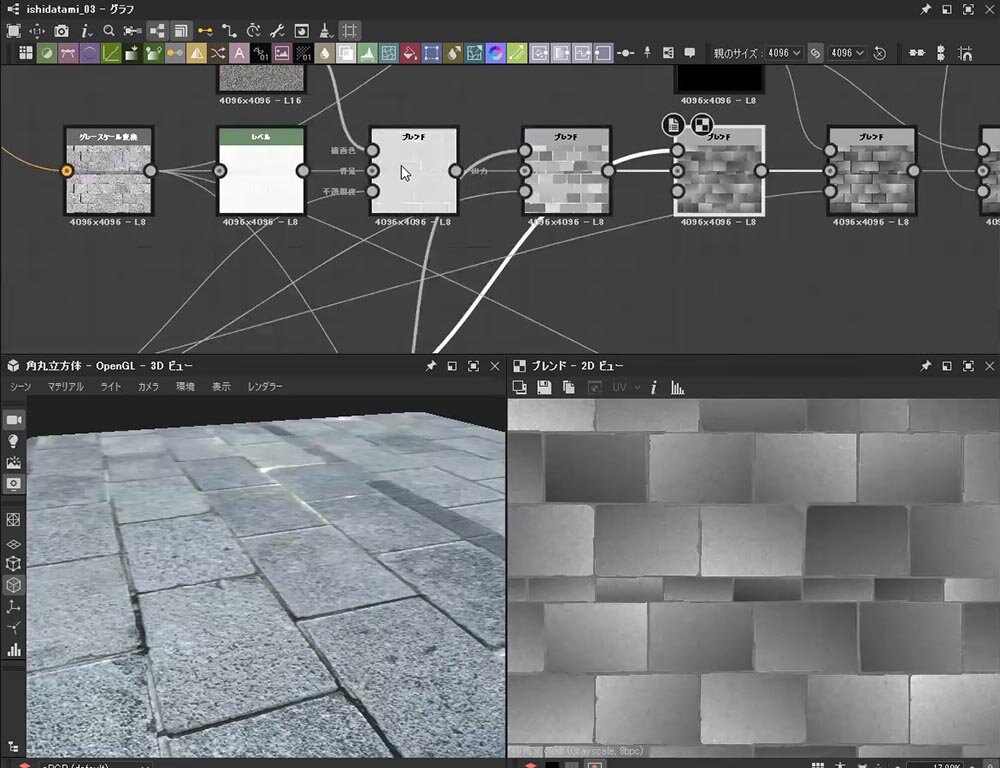

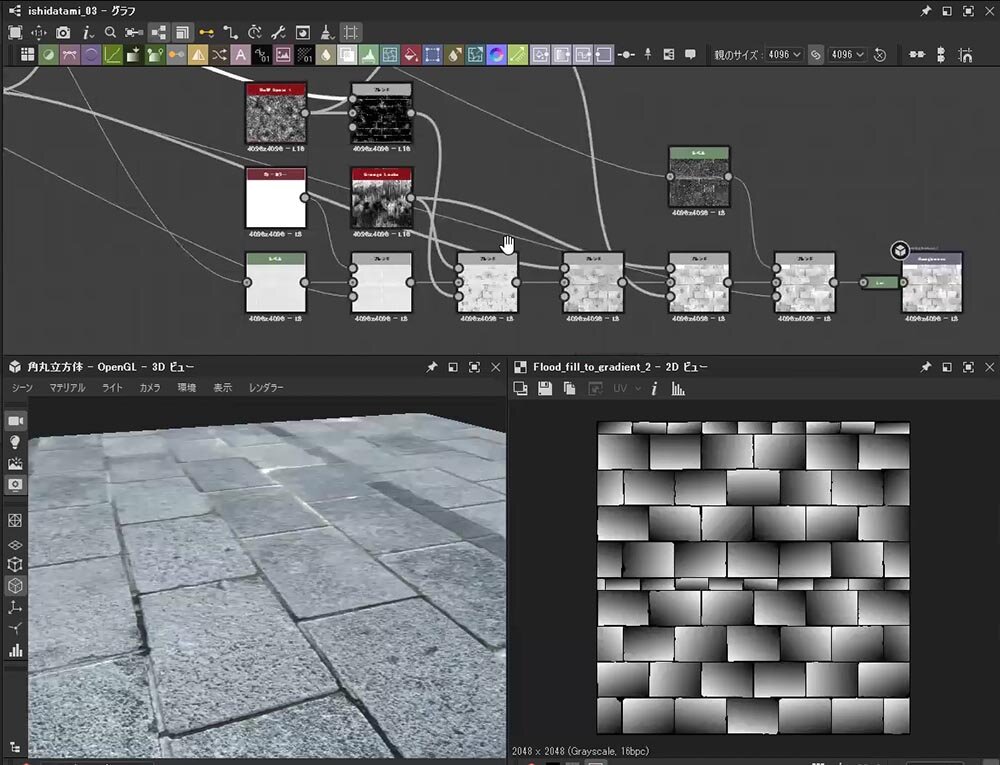

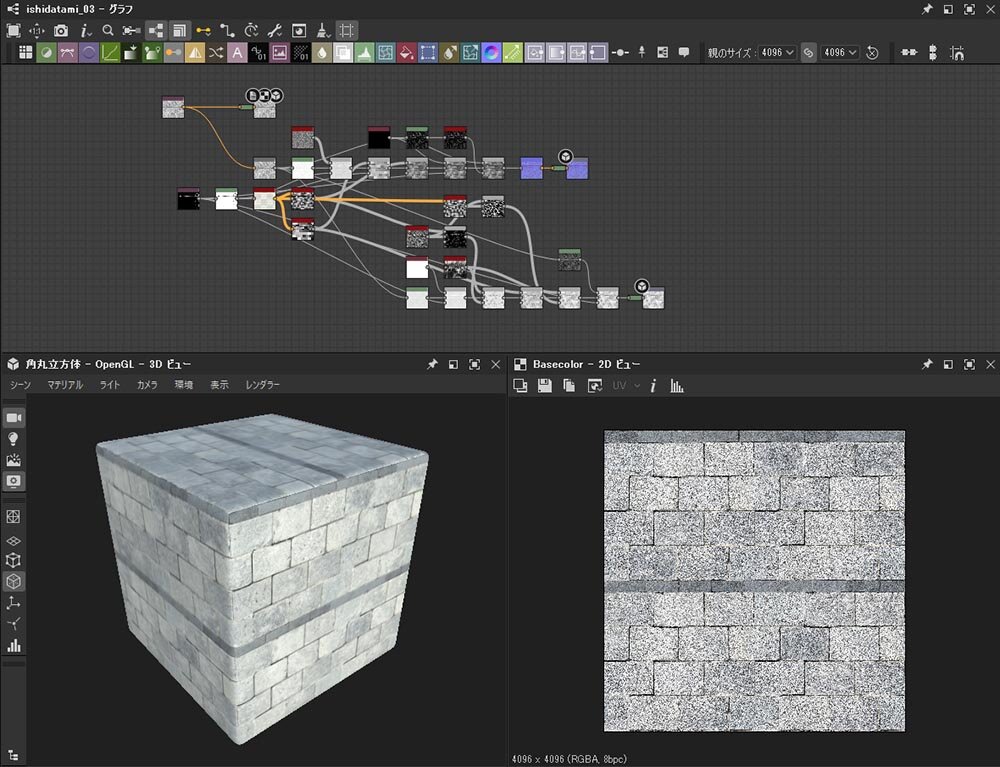

歩道に敷かれた石畳のテクスチャは、写真素材を活用して制作されている。

「石畳のテクスチャをゼロからつくるのは時間がかかるので、工数を優先して写真をベースにつくりました。Photoshopである程度整えたベースカラーのテクスチャから、Substance 3D Designerで各種PBRテクスチャを生成しています。1枚の写真からここまでできるところも、Substance 3D Designerの優れた点ですね」(宇根川)。

Substance 3D Designerでこのように自由度の高いテクスチャ作成が行えるようになるには、どの程度習熟する必要があるのか。宇根川氏は「要領を掴んでしまえば、全然難しくないと思いますよ」と話す。

「確かに、初めてノードベースのソフトウェアを触る人には、複雑そうに見えるかもしれません。でもタイルの例で言えば、色をつくって、目地を足して、汚れを足して、最後に大まかな形を整えるだけ。自分がやりたいことを左から右に、ノードを繋いで表現しているという、それだけなんです。要領を掴めばすごくわかりやすいですよ」(宇根川氏)。

アセットの再利用のしやすさも、ノードベースの利点だ。建築では規格の決まった部材やマテリアルがあるが、キャドセンターの社内ライブラリには過去のプロジェクトで使用した素材がアーカイブされている。各素材のノードを案件に応じて調整し、手軽に転用できているという。

「例えばタイルの目地や木目とか、ノード構築済みのデータがライブラリ化されています。石なんかも、御影石だけ、大理石だけ、といったライブラリが整理して置いてあります」(宇根川氏)。

情報量アップとリアリティ追求を目指して

建築ビジュアライゼーションで「実在の街をまるごとつくる」にあたり、気をつけているポイントがあるという。「現地に行って、駅の入口、信号機、看板、街灯、舗道での舗装の切り替わる場所といった細かい要素を、自分の目で捉えます。そしてできるだけそれらを3Dで再現しています。一様でない現実を3Dに反映して情報量を上げることが、リアルなビジュアライゼーションをつくるポイントです」と、宇根川氏は語った。

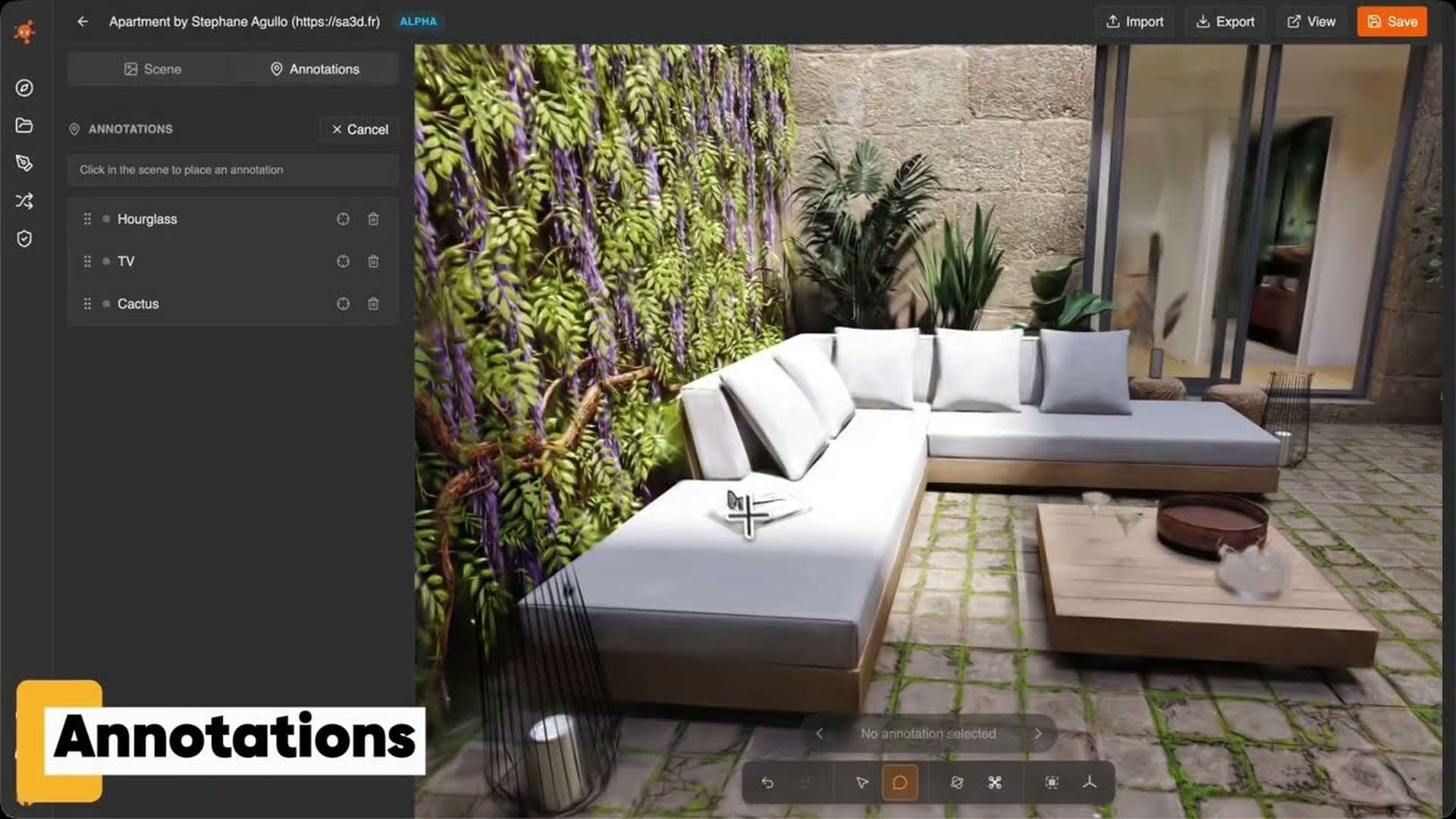

CG技術は変化・進化が著しいが、キャドセンターでも様々なツールを駆使してクライアントと向き合っている。シーン制作は3ds Max、レンダラはV-Ray、動画にはAfter Effectsを使っており、クライアントにカメラアングルを提案する際には、リアルタイムソリューションのChaos Vantageを用いることもあるという。

「V-Rayでマテリアルを乗せていますから、(同じChaos社製品のため)そのままVantageにもっていけて、リアルタイムでクライアントさんと一緒に見ながら検討できるんです。その場で太陽の向きや時間帯、アングルなどを変えながら確認できるので、打ち合わせがスムーズに進みますね」(宇根川)。クライアントとのコミュニケーションの円滑化が、工数削減につながっているようだ。

近年はクライアントとのイメージ共有のため、生成AIの活用機会も急激に増えているという。クライアントがイメージする空間を画像化し、ニーズを正確に把握するのに活用しているのだ。「言葉だけではどうしてもお互いのイメージにズレが出てしまう場合があるので、プロンプトから複数のイメージを生成して、『こういうのですか? それともこういうのですか?』と、近いイメージを探ったりしています」(宇根川氏)。

宇根川氏へのインタビューを通して、建築ビジュアライゼーションにおけるSubstance 3Dの活用と、その必要性を確認できた。最後に、キャドセンターと宇根川氏の今後の展望を伺った。

「建築ビジュアライゼーションは静止画から動画、リアルタイム、インタラクティブと、どんどん新しい技術の活用が進んでいます。それに応じて修正の頻度も増えていますし、リアルタイムでフォトリアルを表現するのも当たり前になりつつありますから、なおさらSubstance 3Dのメリットが活きてくるのではないでしょうか。私も個人的にフォトリアル表現への探究心が強く、リアルタイムにも興味があるので、これからもSubstance 3Dと仲良くしていきたいです」(宇根川氏)。

INTERVIEW_阿部祐司/Yuji Abe(CGWORLD)

TEXT_kagaya(ハリんち)

EDIT_李 承眞/Seungjin Lee(CGWORLD)、藤井紀明/Noriaki Fujii(CGWORLD)

PHOTO_弘田 充/Mitsuru Hirota