2023年8月4日(金)、CGWORLDとオートデスクのオンラインフェス「Autodesk Day 2023」が開催された。全11のセッションでは、Maya、3ds Maxをはじめとするオートデスク製品の深掘りや、クリエイターによる制作事例のメイキング、学生CGトライアルの受賞者座談会など、幅広い内容をラインナップ。3DCG制作に役立つノウハウやアイデアを伝える1日となった。

本記事では基調講演「グローバル基準にこだわった、40年。オートデスクとともに歩み続けた、ポリゴン・ピクチュアズの作品づくり。」の模様をレポートする。

イベント概要

Autodesk Day 2023

日時:2023年8月4日(金)

時間:11:00〜19:00

参加対象:3DCG制作に携わる方、これから目指す方など

参加費:無料 ※事前登録制

会場:オンライン配信

cgworld.jp/special/autodeskday2023/

PPIが創業者から受け継いだポリシー

基調講演にはポリゴン・ピクチュアズ代表取締役 塩田周三氏、CGスーパーバイザー 長崎高士氏、オートデスク業務執行役員本部長 西松和朗氏が登壇。司会はボーンデジタル新 和也が務め、1983年に創立したポリゴン・ピクチュアズ(以下、PPI)の挑戦の歴史を紐解いた。

「Autodesk Day」ということで、まずはオートデスクの3Dソフトウェア・Mayaとの関係に言及した。Maya 1.0の正式リリースは1998年だが、PPIはその前身のAlias PowerAnimatorから使用し、Mayaもベータ版から参加していたという。PPIの40年の中でMayaとの関わりは四半世紀に及び、ソフトの進化と共に歩んできたスタジオと言えるだろう。

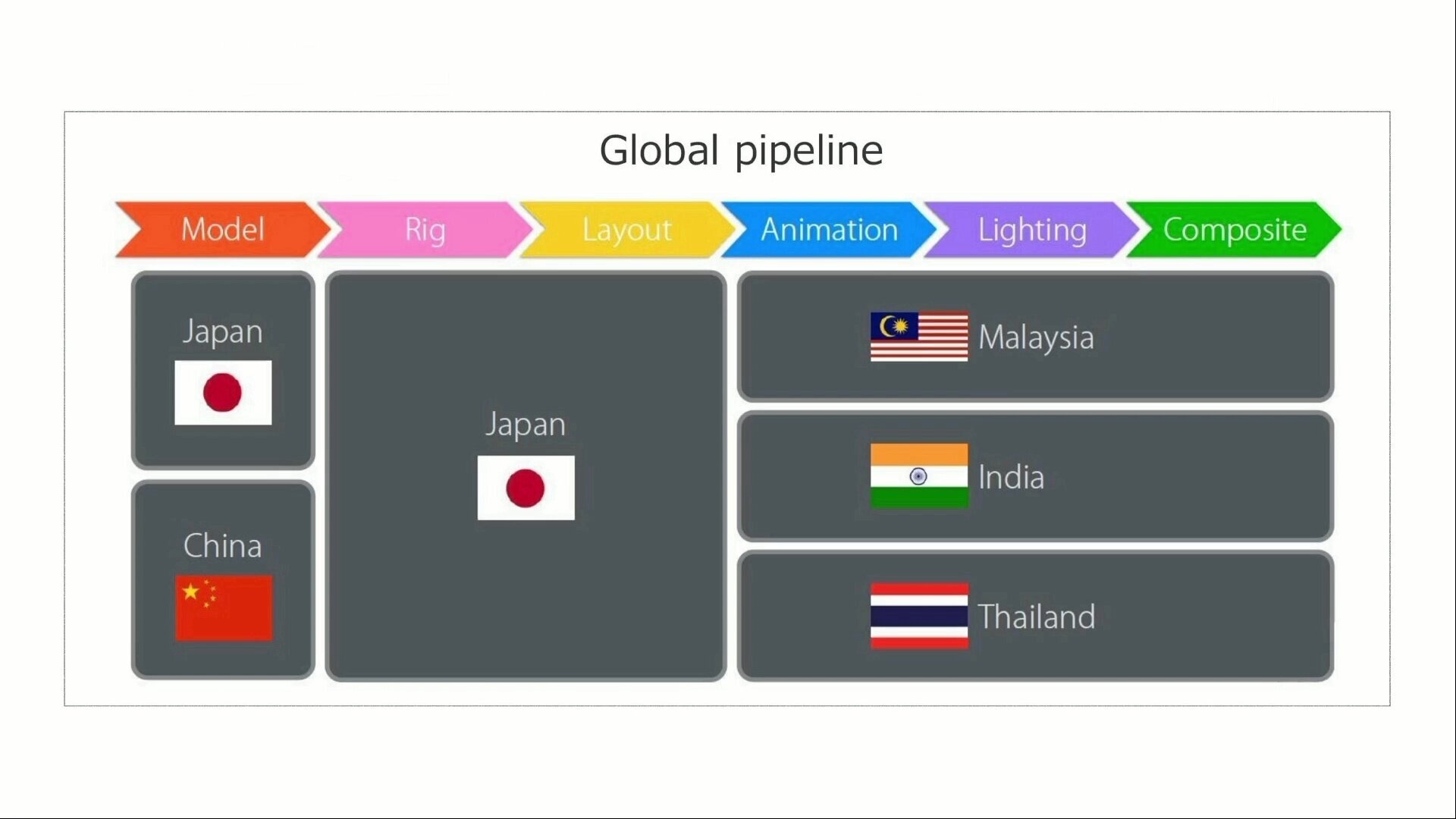

PPIは1983年7月22日創立。2012年にはPolygon Pictures Malaysia、2022年にはPolygon Studios Indiaを設立して、現在のスタッフは総勢400人に上る。

1960年に生まれたコンピュータグラフィックス(CG)は70年代にエンターテインメント産業に広がり、80年代には世界で数多くの3DCGスタジオが立ち上がった。しかし吸収や合併によって解体した会社も多く、塩田氏はCGアニメーション専門のスタジオとしては「僕が知る限りでは、世界最長寿なのではないか」とコメント。

「コンピュータグラフィックスにとって必ずしも過ごしやすい環境ではない日本において、これだけ長くやってきたことが僕には自慢なんです」とプライドを滲ませる。

PPIがミッションステートメントに掲げているのは、スタジオの創設者・河原敏文氏の「誰もやっていないことを 圧倒的なクオリティで 世界に向けて発信していく」というポリシーだ。

「誰もやっていないこと」や「圧倒的なクオリティ」は時代によって異なり、「世界」もホットな場所は常に変化し続ける。それらを見定めた上で、CGアニメーションにおいて今やるべきことは何なのかを40年にわたって追い求めてきた。

特に世界を目標に定めている点については、河原氏が「PPIの名刺は英語を表面にする」と決めたという逸話があるほど。塩田氏は「日本に軸足を置き、日本の強みを活かしながら、海外に対して訴えていくのは僕らのひとつのキャラクターです」と設立当初からの理念だと明かした。

それらの理念は、塩田氏が社長に就任した2003年以降も引き継がれており、現にPPIの国内スタジオは約15%を海外人材が占め、通訳・翻訳専用のスタッフが10人近く在籍するなど、国際色が豊かである。「僕らが長寿を享受してきたのは、このミッションステートメントに極めて忠実に活動してきたからだと思います」とふり返った。

1980年代後半〜1990年代 前人未踏を目指して

PPIにとって最初の転機となったのが、80年代後半に河原氏が立ち上げた「The Big Bang Project」である。当時のCGは無機質なハードサーフェスはつくれたが、筋肉隆々の肉体のような表現は難しかった。

「もしそれを可能にするアプリケーションスイートを生み出せば、日本のCGが最前面に出られるのではないか」というアイデアから生まれた企画であり、1989年にはCG制作アプリケーションMESOZOIC(メソゾイック)を開発した。

1993年にはMESOZOICを用いた『Michael the Dinosaur』を発表。恐竜が踊るショートムービーは好評を博したが、奇しくも同年に映画『ジュラシック・パーク』が公開された。それを観たスタッフは『Michael the Dinosaur』を質・量ともに凌駕した映像にショックを受け、独自アプリケーションの開発という方針を改めることになった。

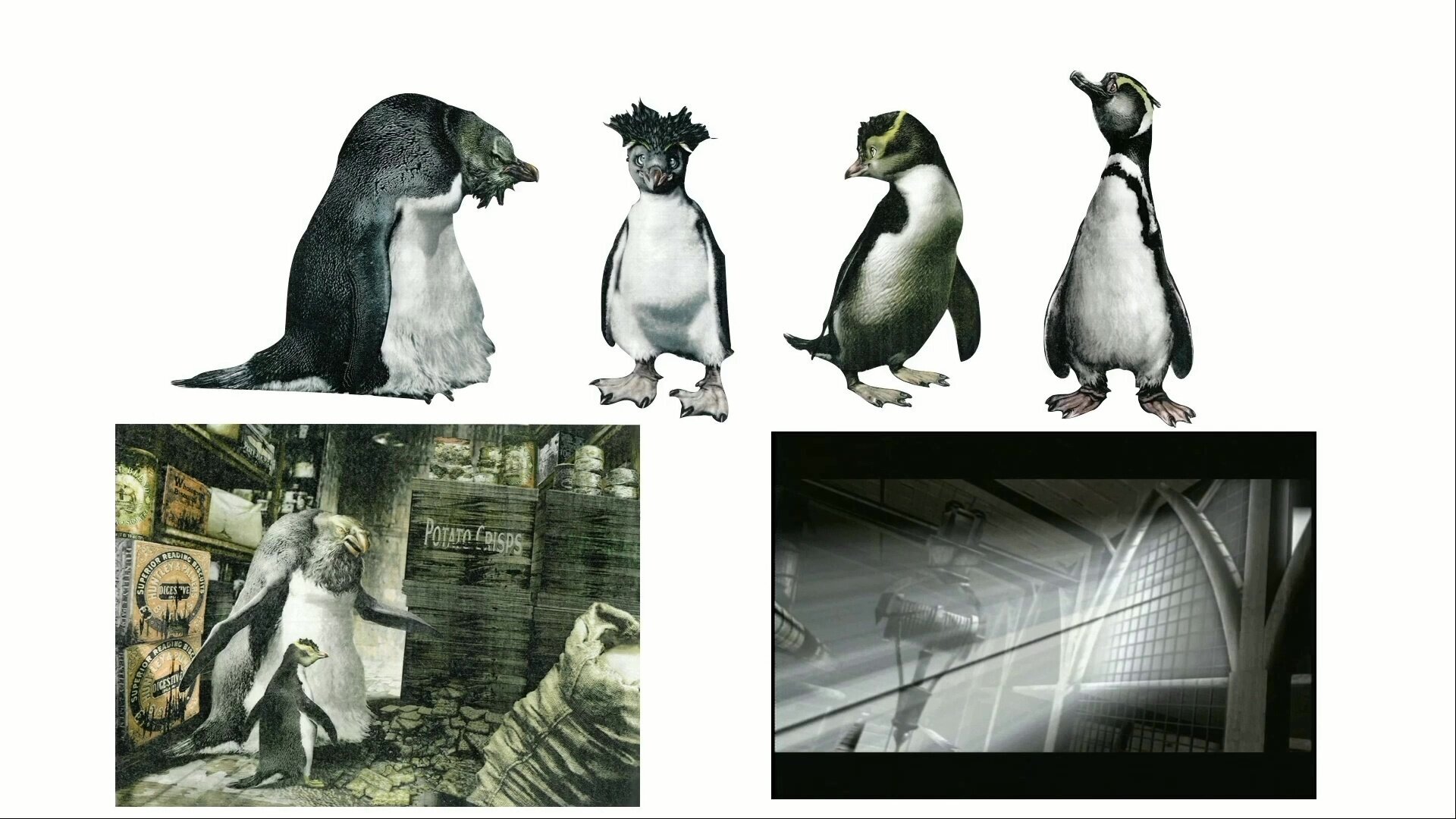

そこでPPIが活路を見出したのはキャラクターだった。1995年から放送された「資生堂 HG スーパーハード TVCM」シリーズはイワトビペンギンのキャラクター「ロッキー×ホッパー」が人気を集め、数多くのグッズが販売される人気コンテンツとなった。

この大ヒットを受けて、PPIは映画『HOPPER』の制作に向けたパイロットフィルムに着手するが、ここでも河原氏の「誰もやっていないこと」というポリシーが貫かれることになる。

90年代中盤はCGに勢いのある時期で、ピクサーの『トイ・ストーリー』(1995)がアメリカで公開され、スクウェアは映画『ファイナルファンタジー』(2001)の制作に着手していた。つまりディズニー風のキャラクターとフォトリアルなCGはすでに他社が行なっているため、前人未踏にはならない。

そこでトゥーンとリアルの中間のルックを目指したのだ。

『HOPPER』のパイロットフィルムが契機となり、1997年には当時のナムコ、ソニー・コンピュータエンタテインメントと共同で、ドリーム・ピクチュアズ・スタジオ(DPS)を設立。塩田氏もDPSの立ち上げに参画した。

DPSには3,000万ドルもの資金が投入され、ハリウッドから優秀な人材を採用したものの、映画は完成することなく1999年に解散となった。「この当時はバブリーで浮かれていましたね。みんなが『ピクサーになろうぜ』と夢を見ていた時代です」(塩田氏)。

しかし、PPIがMayaを導入するようになったキッカケはDPSだった。「スタジオにはグレイ・ホースフィールドという、のちにWeta Digitalで『ロード・オブ・ザ・リング』(2001)の主要スタッフになる人物がいました。彼が“これから映画を作るのなら絶対にMayaだ”と力説していたんですよ」(塩田氏)。そこで正式リリース前に前身のPowerAnimatorを購入し、後にMayaのベータテスターとして参加することになったというわけだ。

塩田氏はMayaについて、モデリングからレンダリングまで1つで何でもできるオールインワンスイートで、大規模プロダクションに堪えられるソフトだと、当時の使用感を語る。実際にDPSに導入され、DPS解散後もPPIで使われることになった。

2000年代〜2010年代 Mayaを使ったチャレンジ

その後は塩田氏が「死のロード」と称するほど、CG業界にとって風当たりが強い時期が続く。再出発したPPIにとって復活の足がかりとなったのが、2000年から1年間放送されたショートアニメ『デジタル所さん』だ。

本作は史上初の全国ネット深夜アニメであり、CG作品を平日の帯番組として連日放送するのも初めての試みだった。困難な時期にあっても「誰もやっていないことを圧倒的なクオリティで世界に向けて発信していく」という信念は忘れていなかったことが窺える。

この時期にPPIに入社した長崎氏は「平日の月曜日から金曜日まで放送されていたので、チームも曜日担当ごとに5班ありました。ソフトはおそらくMaya 3.0を使用していたと思います。ただ当時のMayaにはまだリファレンスの機能がなくて、ショットのシーンファイルからアセットを参照できなかったんです。基本的にデータを直渡ししていく泥臭いワークフローでした」と困難な現場だったと口にした。

結果的には『デジタル所さん』はPPIにとってアニー賞にノミネートされた初めての作品となり、海外でも高い評価を得た。

次に取り上げたのが、2003年発売のPlayStation 2用ゲーム『Jリーグ ウイニングイレブン タクティクス』のOP映像である。PPIが「ピクサーにどうしたら勝てるのか」と模索していた時期で、ピクサーとは異なる映像表現としてノンフォトリアルのアプローチに挑んだ。

塩田氏は「今見てもカッコイイんだよね」と絶賛するも、「実は知らない間にできていたのでビックリしたんだよ」と驚きの発言が飛び出す。その理由について、長崎氏は「この頃は仕事がなくて暇だったので、案件に繋がるかはわからないけれど、自分たちでパイロット映像をつくっていたんです」と自主的につくっていたことを打ち明けた。

さらに「Mayaに搭載されたばかりのペイントエフェクト機能を使えば、僕らがつくりたいルックができるのではないか」という気持ちで、トゥーン的な表現にチャレンジ。それが案件に繋がったのだという。この試みには西松氏も「CGでアニメルックを手がけた走りなんですね」と驚いた様子だった。

長崎氏は印象的なタイトルとして、2008年公開の押井 守監督作品『スカイ・クロラ The Sky Crawlers』をピックアップした。PPIは戦闘機の空撮シーンを担当。MayaのFluid Effectsを積極的に用いて、戦闘機の翼端にできるヴェイパー(飛行機雲)などに使用した。

「今でこそ流体シミュレーションは当たり前ですが、当時のMayaはパーティクルではなくボクセルのシミュレーションができることが強みでした。Mayaの革新性に助けられましたね。Fluidを使ったものはあまり世に出ていなかったので、目新しい映像になっていたと思います」と仕上がりに自信を見せた。

その後、PPIは『スター・ウォーズ:クローン・ウォーズ』、『トロン:ライジング』、『トランスフォーマー プライム』と海外案件が複数舞い込み、人員を100人から300人に一気に拡大。量産体制に移行した。

とりわけ2012年放送の『トロン:ライジング』は、現在もPPIで使用されているPPI Shaderの開発に繋がったタイトルだという。

「当時すでにMayaにはMental rayが標準搭載されていましたが、トゥーン表現は得意ではないレンダラでした。そのためルックを作るにあたっては、インハウスのシェーダであるPPI Shaderを開発して、輪郭線や2値化された陰影を描くようにしたんです。このPPI Shaderは国内案件のセルルックのプロジェクトに引き継がれていきます」(長崎氏)。

本作を機にトゥーン表現に自信を得たPPIは、2014年放送の『シドニアの騎士』で凱旋を果たすことになる。

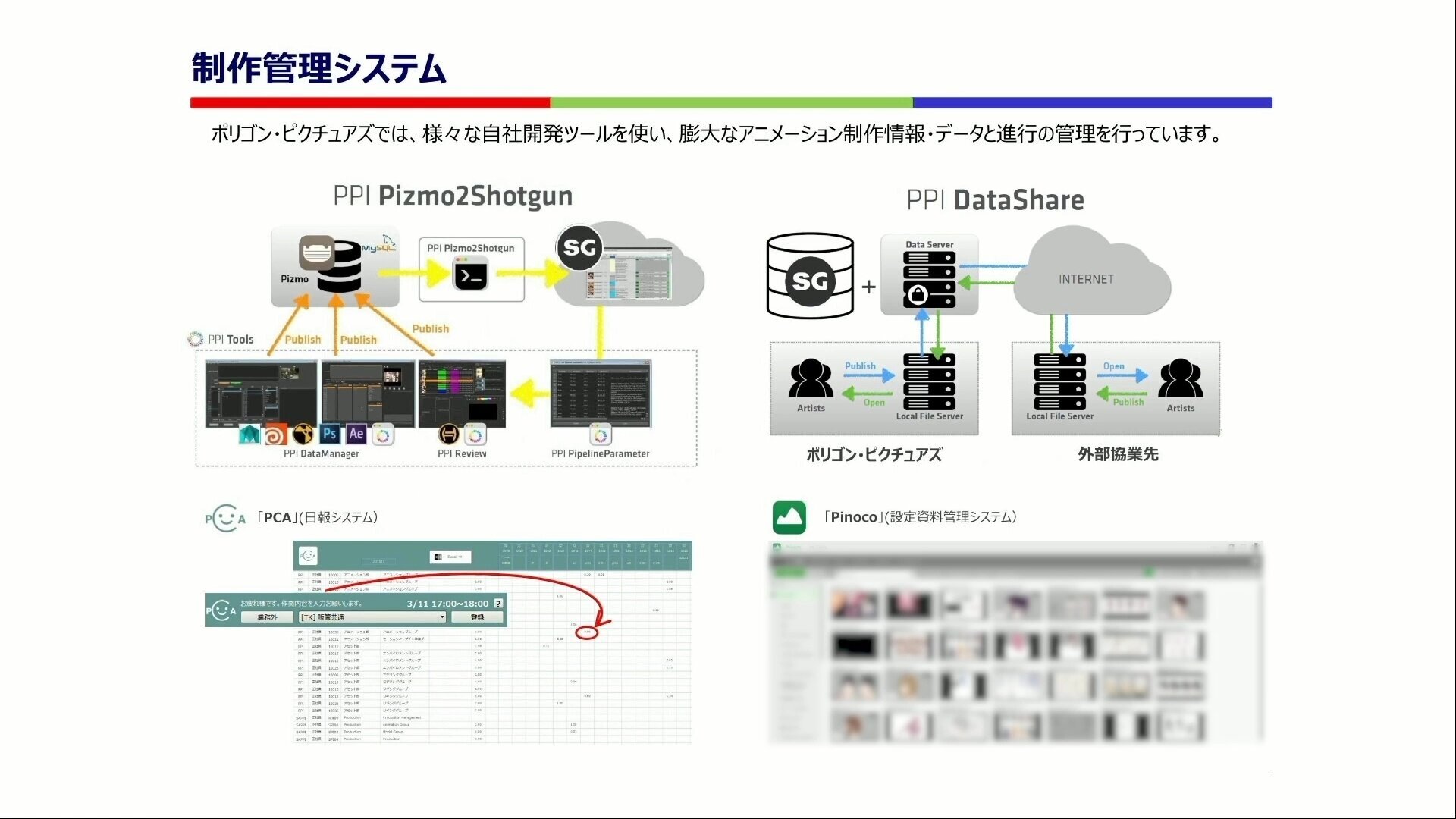

2016年放送のTVアニメ『亜人』からは、プロジェクト管理ソフトウェアShotGrid(旧・Shotgun)を本格的に導入。この頃になるとPPIは常時20作品ほどのプロジェクトを動かすほどに成長を遂げ、その中にはシリーズや長編なども4〜5作品ほど含まれていた。

塩田氏は「ワークフローについて考える際に自前のツール開発をする動きもあったのですが、量産をするという意味では海外の方が先んじている。そのナレッジ(知見)が詰まっているはずだから、それを学びたかった」とShotGridを取り入れた理由を話す。ShotGridは拡張性が高く、PPIが開発した様々な社内ツールと連携が取りやすいことも決め手のひとつだったという。

2020年代 新たなる挑戦

そして、話題は2023年8月配信の最新作『メック・カデッツ』に。本作のねらいはフォトリアルとノンフォトリアルをグラフィカルに融合させたハイブリッドのルックである。

「レンダラはこれまでのMental rayではなくArnoldを使用しています。Arnoldは標準でもコンターを描けますが、それでは不十分だったため、自分たちでArnold用のシェーダを書いて適用しました」(長崎氏)。

通常のセル調作品の場合、髪はポリゴンで生成することが多いが、『メック・カデッツ』では「髪はリアルに描いた方がトゥーンルックとのコントラストを高めることになるのではないか」と判断してXGenを用いた。このようにバランスを取って幅広い表現を取り込んだ意欲的な作品となっている。

さらに製作面においてもチャレンジングな作品だ。塩田氏は「プロデュース的な観点でいうと、僕らにとっては海外案件で初めて、シナリオ開発から全部を司るショーランナーとしての立場としてつくっています。そういう意味でもステップアップなんです」と語り、5年以上の月日を費やしていることに触れた。

講演では、PPIとボーンデジタルの関係に触れる一幕も。塩田氏は2002年にPPIが自ら企画をもち込み、ボーンデジタルから発売された「Using Maya 4.5」を紹介した。このソフトはPPIが制作・監修を務め、自社のテクニックを惜しみなく解き明かしたトレーニングDVDである。

本作に関わった新は「当時はプロのクリエイターが指南書を書くことは、ほぼなかったと思います」とエポックメイキングな企画だったとコメント。塩田氏も「ボーンデジタルとポリゴン・ピクチュアズが作り出した史上最高のソフトです」と笑顔を見せた。

最後は、今後ボーンデジタルから購入したMayaユーザ向けに提供を予定しているPPIのリギングシステム「eST3」について。eSTはリギングシステムではあるがパイプラインの中核をなすツールであり、PPIでは20年にわたって使用されてきた。

その最新版となるeST3は、8月末よりボーンデジタルを介してクローズドベータを実施予定だ。塩田氏は「eST3を多くの人に使ってもらって、一緒にお仕事ができるパートナーさんを増やしたいです」と意気込みを語る。

そして「晴れて40周年を迎えましたが、これからも誰もやっていないことを発信していきますので、変わらずにご支援いただければと思います。よろしくお願いいたします」と今後も邁進していくことを伝えた。

新時代を生き抜くオートデスクのコンセプト

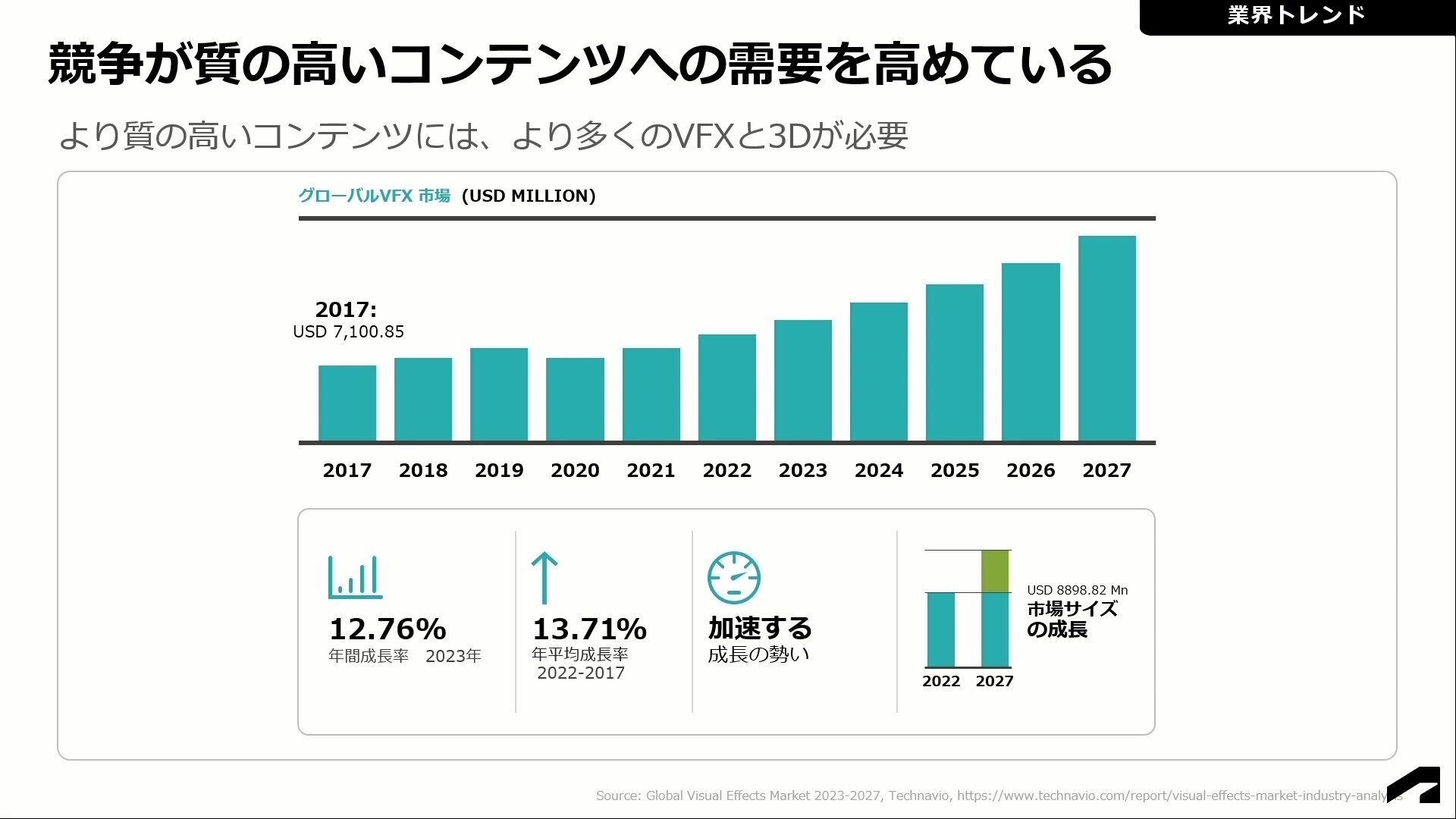

基調講演の後半では、西松氏が「業界のトレンド&オートデスクの戦略」と題し、オートデスクがどのような点に力を注いでいくのかを紹介した。

はじめに2020年以降の新型コロナウィルスの流行について言及。パンデミックは幅広い業界に影響を及ぼしたが、メディア&エンタメ業界にとっては巣ごもり需要が起きるなど、成長を促す側面もあった。ストリーミングの台頭などによって物量とクオリティが求められるようになり、結果的にCGの需要は以前より高まっているという。

またテクノロジーが複数の業界を横断して使われるコンバージェンス(Convergence)や、近年話題のAI、バーチャルプロダクションも需要を後押ししている。そのためCGは今後も多くの分野で必要とされるという前提に立って戦略を練る必要がある。

その中でオートデスクは、今後の戦略において3つの軸を立てた。1つめは「革新的なツールとオープン・スタンダードでユーザーの創造性を高めること」。つまり既存ユーザーがより良く使えるための投資していくということだ。

これまでオートデスクは自社製品の性能を高めることをメインに考えてきたが、ユーザーが求めているのは最終的なアウトプットを良くすることであり、コンテンツ制作やプロダクション管理ではオートデスク以外の製品も当然使われている。

ユーザーのアウトプットを向上させるためにオートデスクがベンダーとして何ができるのか。そう考えたときに、USD(Universal Scene Description)をはじめとするオープンスタンダードフォーマットに注力するという方針を定めた。

USDについて長崎氏は「PPIでもパイプラインへの実装を進めています」とコメント。西松氏は「PPIさんも含めて、USDはどういう風になっているのか開発と交えて話をしています」と語り、オートデスクとしても重要視していると明かす。

なお「Autodesk Day 2023」ではセッション「オートデスクのオープンスタンダード対応とBifrost テクノロジー アップデート」でオープンスタンダードについて別途取り上げている。近日レポート予定のこちらも参考にしてほしい。

2つめは「クラウドで新たなレベルのコラボレーションと生産性を実現すること」。制作管理においてはクラウドが必要不可欠な状況であり、ShotGridのパフォーマンスの向上は引き続き行なっていく。

それに加えて西松氏は「レビューのシンプル化」にも取り組みたいと話す。ShotGridは100社あれば100社それぞれの使い方がある拡張性の高いソフトであり、それがPPIが導入する決め手にもなったが、新規ユーザーにとってはハードルの高さにも繋がっていた。その反省から、もう少し簡素化して参入を促す方針だという。

3つめの軸は「性能を拡張し、新しいユーザーへ拡大すること」。新規ユーザーの参入によって、求められることも変わってくる。ベンダーとしては新たな要求にも柔軟に対応しなければならない。

これまでオートデスクは多くの企業を買収して機能の充実を図ってきたが、買収はどうしても時間がかかってしまう。西松氏は「新しいテクノロジーをもつ会社へ投資をするというかたちで、新規の機能を共同開発するのがトレンドになっています」と語り、具体例としてボリュメトリック映像に強みのあるArcturusと、モーションキャプチャ技術をもつRADiCAL STUDIOを取り上げた。

両社は共にAIを活用しているのも特徴である。3Dの分野にもAIが普及することで作業が容易になるため、「エントリーユーザーも簡単に使えるという意味で、今後はAIのテクノロジーも使われていくのではないか」と展望を述べる。さらに2022年に買収したMoxionのソフトに関しても日本市場に展開していく予定だと伝えた。

最後は現在開発中の「業界別クラウドプラットフォーム」のコンセプトを紹介。

ユーザーが使うソフトが増えれば増えるほどファイル量も増大し、そのやり取りの中で問題が生じてしまう。そういった状況を回避するため、ユーザーがファイル同士の必要な情報だけを編集できるシステムを構築する目的で開発に取り組んでいる。

西松氏は「今後は年に1〜2回のペースで、『こういう機能が編集できるようになりましたよ』という話が出てくると思います。ぜひ今後も楽しみにしてください」とメッセージを送った。

オートデスクのプレゼンを受けて塩田氏は、3DCGで扱うソフトなどは基本的に海外製のためパイプラインの開発コストで悩むことは多いと経営者としての胸の内を語る。一方で、効率を求める中で自社だけでできることには限界があり、「いろいろなところから、いろいろなノウハウを統合しながら、共に生きていなければいけないと思います」とコメント。

「あらゆる手を駆使して、この曲面を打破しなければいけない気がします」とオートデスクの連携も含めて、今まで以上に密接な関係性を構築していきたいと基調講演を締めくくった。

TEXT_高橋克則 / Katsunori Takahashi

EDIT_小村仁美 / Hitomi Komura(CGWORLD)