Monotypeは、アメリカに本社を置く世界最大級のフォントメーカーだ。1887年の設立以来、欧文フォント市場において長い歴史と広いシェアを築いてきた。同社では、日本のユーザーを対象とした「Type&(タイプアンド)」というイベントを2014年から年1回ペースで開催している。本記事では、2016年10月21日・22日に都内で開催されたType&の中から「ゲーム屋さんと文字 バンダイナムコスタジオ × Monotype」と題したセッションの模様をお伝えする。『ジービー※』(1979)、『ゼビウス※』(1982)に始まり、『エースコンバット インフィニティ※』(PlayStation(以降、PS)3/2014)や『テイルズ オブ ベルセリア※』 (PS3&PS4/2016)にいたるまでのフォントとロゴタイプ表現の進化に加え、『サマーレッスン※』(2016)におけるVR空間でのフォント表示の課題にも言及した本セッション。UIデザインはもちろん、アートディレクションやパッケージデザインに関する知見も盛り込まれた、たいへん充実した内容だった。

指田 稔氏(デザイナー)株式会社バンダイナムコスタジオ

1990年株式会社ナムコ入社。現在は株式会社バンダイナムコスタジオ所属。エレメカと言われるメカニック主体のゲーム機やテーマパーク用のアトラクションのID、家庭用ゲームのUIデザイン、グラフィックデザイン、キャラクターデザイン、アートディレクションを多数担当。近年はヘッドアートディレクターとして、主にキッズ向けのコンテンツにおいてデザイン統括、企画、IPの展開などを行うほか、社外案件の新規事業なども手掛ける。

鈴木貴晴氏(デザイナー)株式会社バンダイナムコスタジオ

1995年株式会社ナムコ入社。経営統合や分社化を経て現在は株式会社バンダイナムコスタジオ所属。印刷物が版下&色指定&ポジ入稿だった時代の末期に、社内で初のDTP入稿を試みて以来、主に家庭用ゲームのロゴデザインやパッケージデザインを担当。「PlayStation Award'97」、「PlayStation Award'98」、「CESA第5回日本ゲーム大賞」などでパッケージデザイン賞を受賞している。

大和宣明氏(デザイナー)株式会社バンダイナムコスタジオ

2002年株式会社ナムコ入社。現在は株式会社バンダイナムコスタジオ所属。レースゲームの車両カラーリングやバイクの3Dモデラーを経て、現在はゲーム画面のUIデザイン、ノベルティデザイン、ロゴデザインを担当している。プライベートでは実在のレーシングカーのカラーリングを手がけたりもする。著書に『Illustratorで学ぶトレース習熟ドリル』(2002)がある。

www.bandainamcostudios.com

7×7ドットという制約の中で、最適な機能性を備えたアタリフォント

本セッションには、バンダイナムコスタジオの指田 稔氏、鈴木貴晴氏、大和宣明氏が登壇した。バンダイナムコスタジオはバンダイナムコグループの一角をなす会社で、ゲーム開発や制作を行うデベロッパーだ。同社の設立は2012年だが、その前身であるナムコ(現:バンダイナムコエンターテインメント)が設立されたのは1955年で、長きにわたり日本のゲーム開発を牽引してきた。指田氏は1990年にナムコへ入社し、UIデザイン、グラフィックデザイン、キャラクターデザイン、アートディレクションなどを幅広く担当している。1995年入社の鈴木氏は、主に家庭用ゲームのロゴデザインやパッケージデザインを担当。2002年入社の大和氏は、UIデザイン、ノベルティデザイン、ロゴデザインを担当。3人とも、ゲームにおけるフォントやロゴタイプを使った表現に強いこだわりをもっている点は共通しており、様々なエピソードが紹介された。

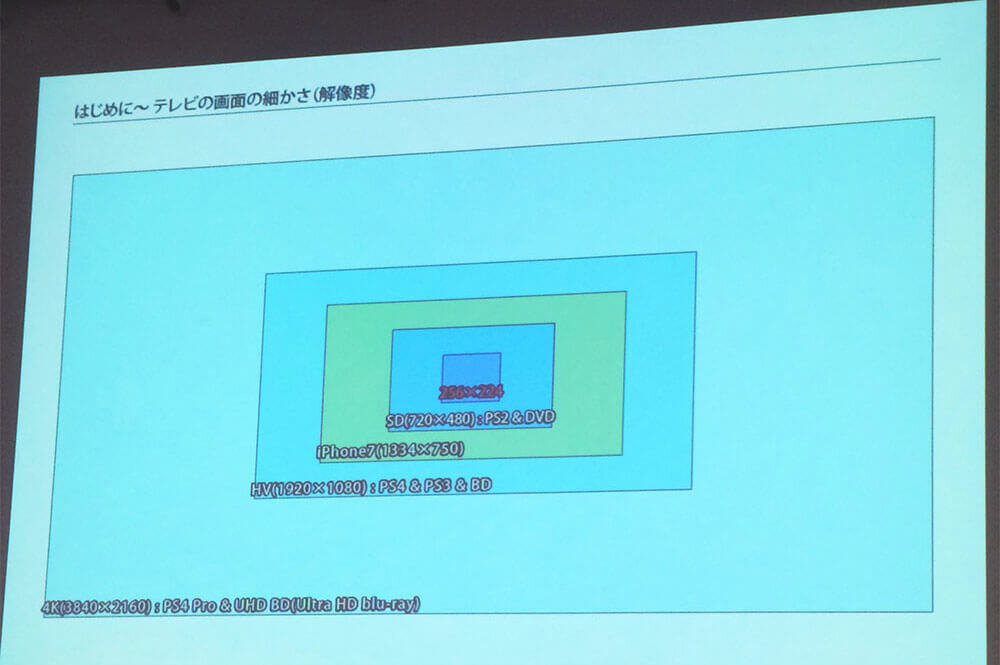

セッションの冒頭、指田氏はゲームの文字表現に使われる指標を紹介した。「プレイヤーの環境によってモニタの大きさは様々なので、画面解像度が文字サイズを決める指標となります」(指田氏)。例えば、11月に発売されたばかりのPS4 Proの解像度は4K(3840×2160ドット)、PS4やPS3の解像度はハイビジョン (Hi-Vision/1920×1080ドット)だ。数値が大きいほど高精細な画像を表示できる一方で、データ量は重くなる。

1979年にナムコが初めて開発した『ジービー』 (Gee Bee) というアーケードゲームは、画面解像度が224×272ドットしかなく、文字に関しては字間のスペースを除くと1文字あたり7×7ドットで表現する必要があった。「当時のナムコの開発者たちは、1976年にアメリカのアタリ(ATARI)社が開発した『Cannonball』というゲームに搭載されたフォントを参考にして、『ジービー』 や、それ以降のゲームのフォントを作字したと聞いています」(指田氏)。アタリ社が開発したフォントは、通称「アタリフォント」と呼ばれ、基本的なフォルムを変えることなく80年代以降の様々なゲームの中で使われ、業界全体に広まっていった。「厳しい制約がある中で、アタリフォントは最適な機能性、視認性を備えていました。だからこそ、そのフォルムが業界全体へと普及したのだと思います」(指田氏)。

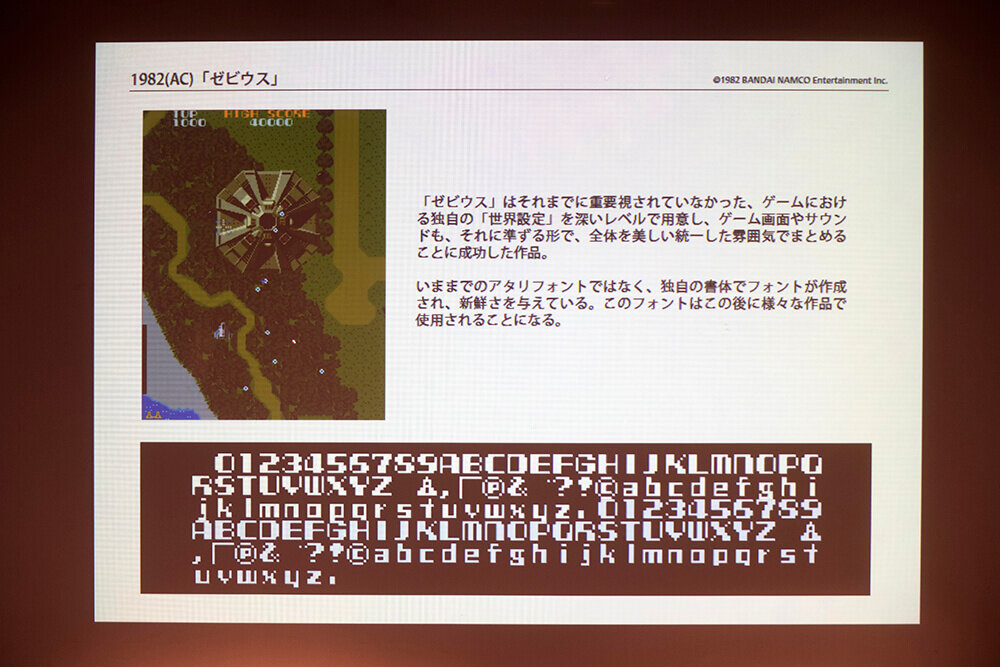

独自の世界設定に合わせてデザインされたゼビウスフォント

80年代のゲーム表現は、現在と比較すれば遥かに制約の多いものだった。それでも、ゲーム基板の性能が段階的に向上するのに合わせて、ゲームの作品世界を表現する試みが『パックマン※』(1980)、『ディグダグ※』(1982)をはじめ、様々なタイトルでなされるようになった。ただし文字に関しては、「主にゲームのスコアを表示するもの」として作品世界の表現からは切り離されていた。

80年代後半になっても、(スペースを除けば)1文字あたり7×7ドットという制約に変化はなかったが、一部のタイトルでは、作品世界に合わせたオリジナルのフォントがデザインされるようになった。『ゼビウス』(1982)では、独自の世界設定に合わせ、グラフィックやサウンドからフォントにいたるまで、ゲームを構成する全ての要素がデザインされた。SF要素を取り入れた本作のフォントは通称「ゼビウスフォント」と呼ばれ、その後の様々なタイトルで使用された。

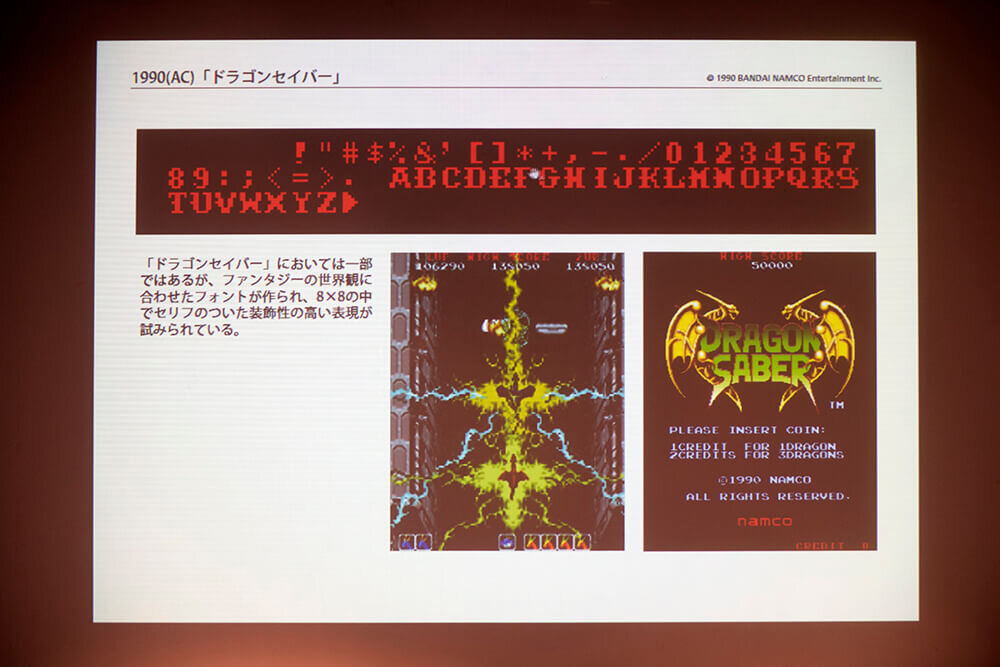

『源平討魔伝※』(1986)では、人形浄瑠璃にヒントを得た全編和風の世界設定に合わせ、アルファベットと数字の代わりに漢字を使う試みがなされた。『ドラゴンセイバー※』(1990)では、西洋ファンタジー風の世界設定に合わせ、セリフ(装飾)付きのフォントがデザインされた。「『源平討魔伝』がリリースされた当時、その文字表現は非常にインパクトがありました。この時代は、他社のタイトルでも独自にデザインされた7×7ドットのフォントが数多く登場しています」(指田氏)。

フォントを含めた全デザインを統括する、アートディレクター職の発生

1994年に初代PSが発売されると、ゲーム表現の自由度はかなり向上した。時を同じくして世の中でDTP環境が整いはじめ、色々な種類の市販フォントが使えるようにもなった。加えて、それまで職人の技に頼ってきた様々な手仕事がPhotoshopなどのソフトウェアで再現できるようになった。「デジタルの制作環境が整ってきたことで、やりたくてもできなかった表現ができるようになりました」(鈴木氏)。

ただし、自由度の向上は新たな課題も生み出した。「できることが増えて開発が大規模化したことで、ゲーム全体のアートに対するディレクションが必要になりました。個々のデザインのテイストを統括し、1本のゲームとしてまとめあげなければいけない。つまり『ちゃんとディレクションしないと負ける』時代になったのです」(指田氏)。こうして、必然的にアートディレクターという職種が生まれたという。

『テクノドライブ※』』(1998)はそんな時代に開発されたアーケードゲームで、ゲームの筐体デザインと、画面内のデザインに統一感をもたせている。本作では、個人作家が制作・販売していたフォントや、独自に制作したフォントを使い、世界観を補強した。「当時は、コンピュータに搭載された既存フォントをそのまま使う事例は少なかったと記憶しています。まだまだ大らかな時代だったので、フォント作家とゲーム開発者が直接やり取りをして、契約内容は都度調整していました。今の時代に同じことをしようとすると、色々な手続きが必要になって面倒だろうと思います」(指田氏)。

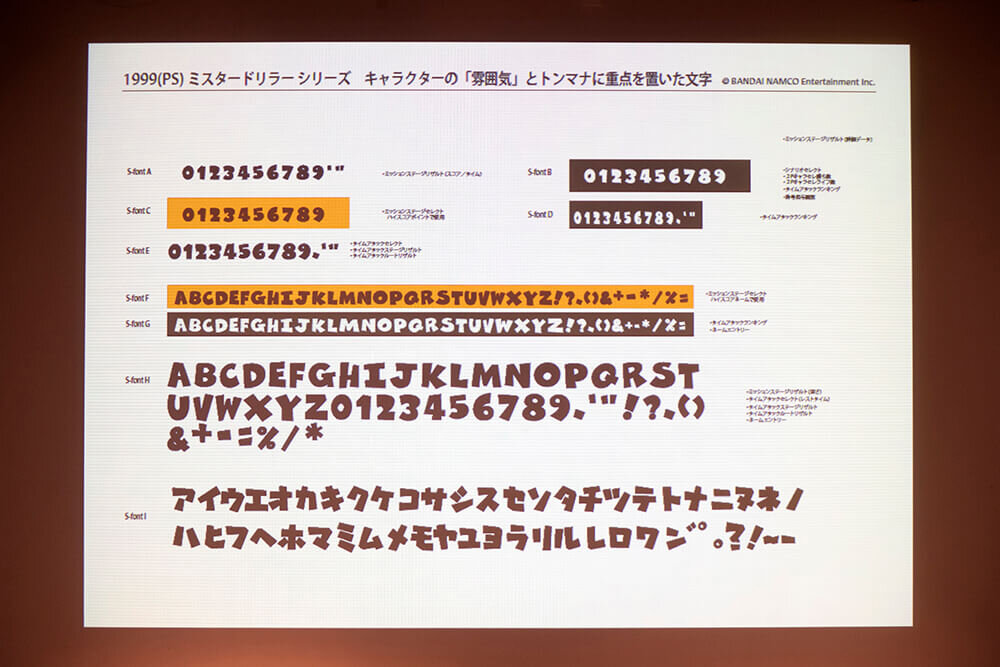

『ミスタードリラー』(PS/1999)は、もともとは少人数の開発チームが研究目的で自主制作したゲームだった。「社内で評判になり、『面白いから製品化しよう』という声に後押しされてリリースが決まりました。珍しいケースですが、良い話だと思います」(鈴木氏)。そんな経緯で開発された本作のデザインは、キャラクターやUI、ロゴタイプ、フォントにいたるまで、そのほとんどを1人のアーティストが担当しており、非常にまとまりのある作品世界が表現されている。「女性の感性が活かされたデザインで、多くの女性ファンに愛されました」(指田氏)。

作品世界のテイストに合わせて変容する『エースコンバット※』の文字表現

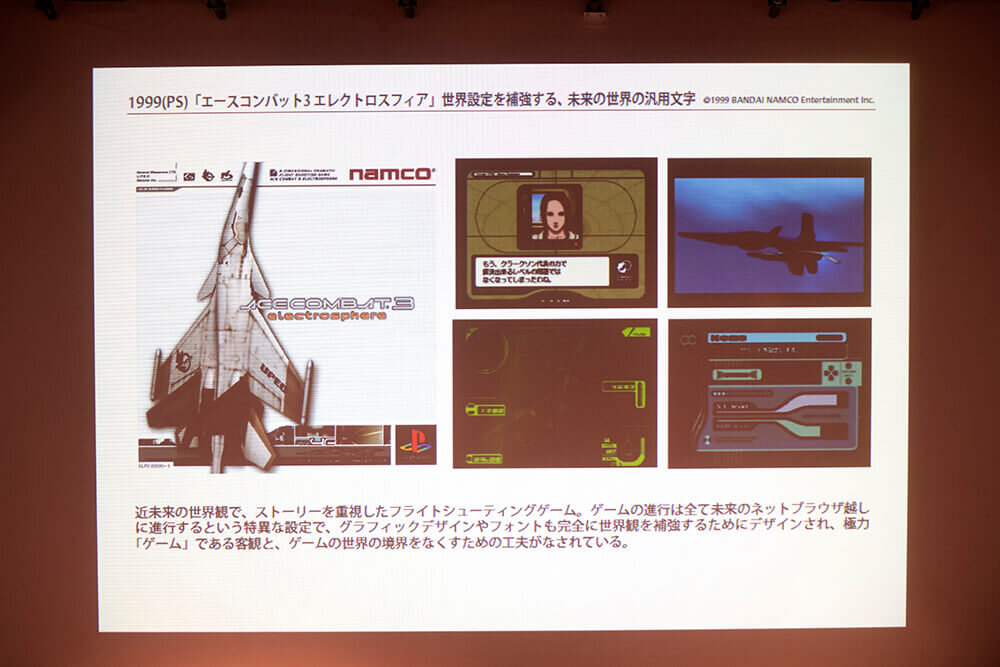

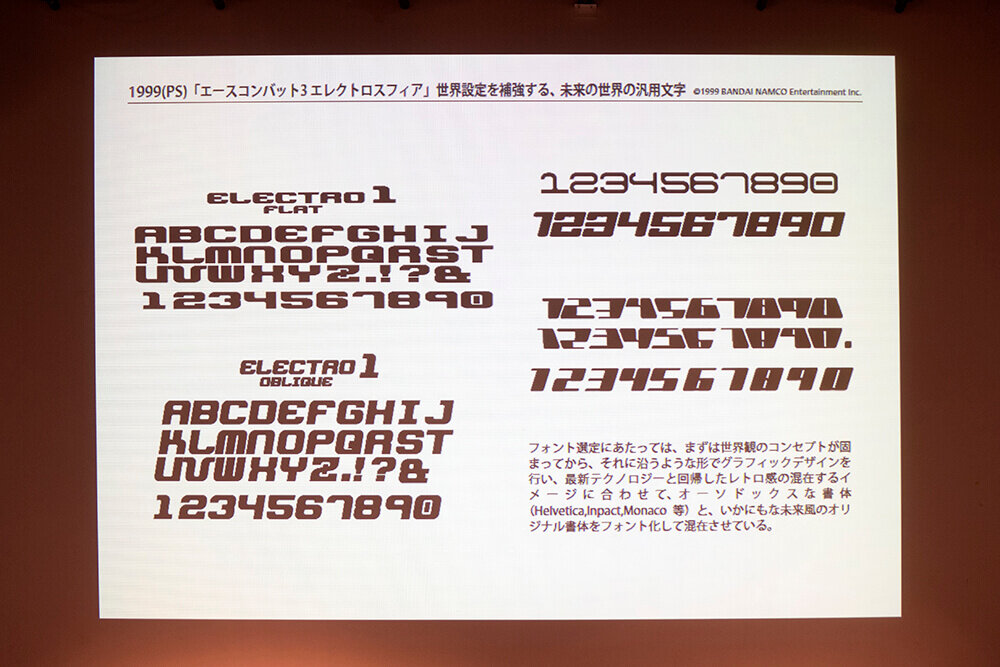

『エースコンバット』シリーズは、1995年に1作目が発売されて以来、数多くのタイトルがリリースされてきたフライトシューティングゲームだ。鈴木氏は全タイトルのロゴタイプと、シリーズ3作目となる『エースコンバット3 エレクトロスフィア※』(PS/1999)のフォントを示しつつ、本シリーズにおける文字表現の変遷を紹介した。

『エースコンバット』(PS/1995)のロゴタイプは紙の上に描かれたイラストレーションだったが、『エースコンバット2※』(PS/1997)以降はデジタルデータとなった。「『エースコンバット2』のロゴタイプは、前作のイラストを参考にしつつ私がPhotoshopで制作しました。ミリタリー&メタリックなテイストを残しつつ、より落ち着いた雰囲気にしています」(鈴木氏)。なお、当時のロゴタイプは読みやすさよりも作品世界の表現が優先されており、文字ではなく世界観を補強する絵として扱われていた。

『エースコンバット3 エレクトロスフィア』(PS/1999)、『エースコンバット04 シャッタードスカイ※』(PS2/2001)でも世界観の表現が優先されており、「shattered skies」の「t」や「k」は個性的なデザインになっている。この時代のロゴタイプは、ゲームの世界観に合わせたSF風のテイストが採用された。

『エースコンバット5 ジ・アンサング・ウォー※』(PS2/2004)、『エースコンバット6 解放への戦火※』(Xbox360/2007)以降はデザインの方向性がガラリと変わり、読みやすさも重視されるようになった。この時代のロゴタイプは、ハリウッドの大作映画のようなテイストとなっている。『エースコンバット アサルト・ホライゾン※』(PS3&Xbox360/2011)では、ゲーム内容の一新に合わせ、ロゴタイプも変更された。ミリタリーテイストが復活し、固い印象になっている。『エースコンバット インフィニティ』(PS3/2014)は「INFINITY」の文字数が少なかったため、デザインを担当した鈴木氏は、字間のバランス調整に苦心したという。

シナリオにはあえて没個性なフォントを選ぶ『テイルズ オブ』の文字表現

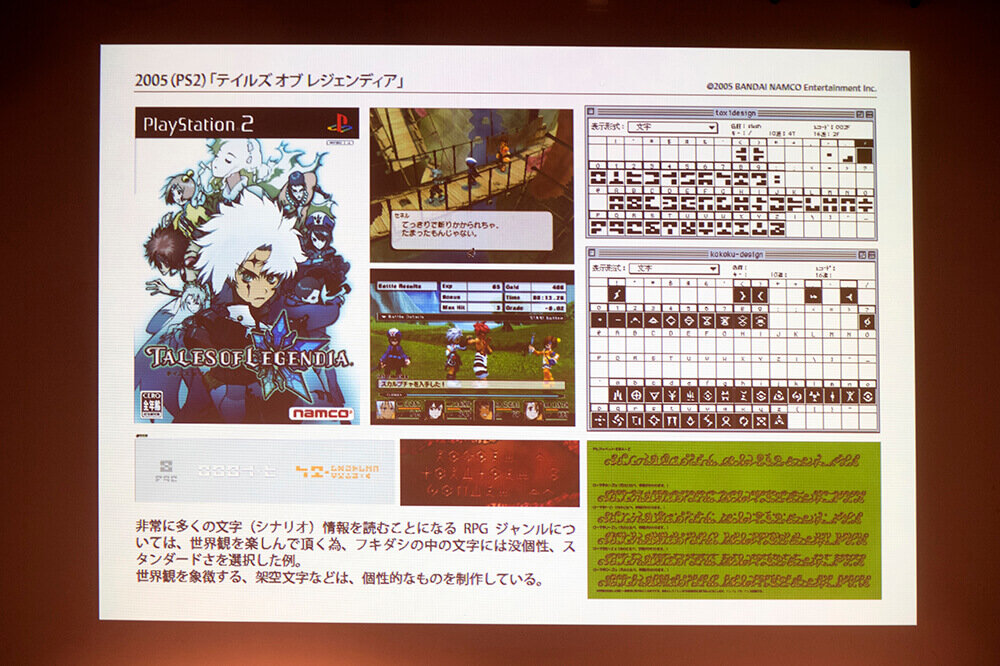

ここまでは、「フォント選び」と「作品世界の表現」がイコールの事例を中心に紹介してきた。しかしRPGのシナリオ表現では、あえて没個性のフォントを選ぶ場合が多いという。「長いシナリオが表示されるフキダシ内のフォントには、癖のないものを使います。読むことのストレスをなくし、そこに書かれた物語を楽しんでいただくためです」(鈴木氏)。本セッションでは『テイルズ オブ レジェンディア※』(PS2/2005)を例に、RPGならではの文字表現が紹介された。

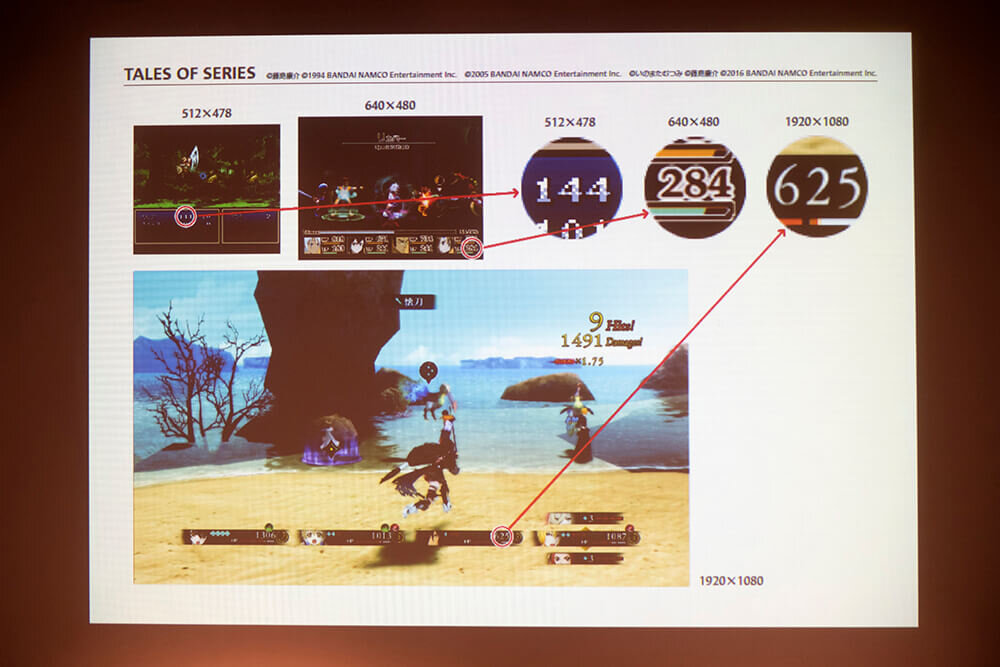

2000年に発売されたPS2は640×480ドットの画面解像度を有しており、ゲームでも市販のデザインフォントが使えるようになった。鈴木氏は『テイルズ オブ ファンタジア※』(スーパーファミコン/1995)、『テイルズ オブ レジェンディア』(PS2/2005)、『テイルズ オブ ベルセリア』 (PS3&PS4/2016)を例に、画面解像度のちがいと、文字表現の関係性を解説した。「PS2の登場により、ようやくゲームでもDTPと同じフォントが選択できるようになりました。PS3、PS4時代になってからは、細い線、有機的な曲線をもつ文字も表示できるようになり、表現の幅は益々広がっています」(鈴木氏)。

VR空間での視認性を重視した『サマーレッスン』の文字表現

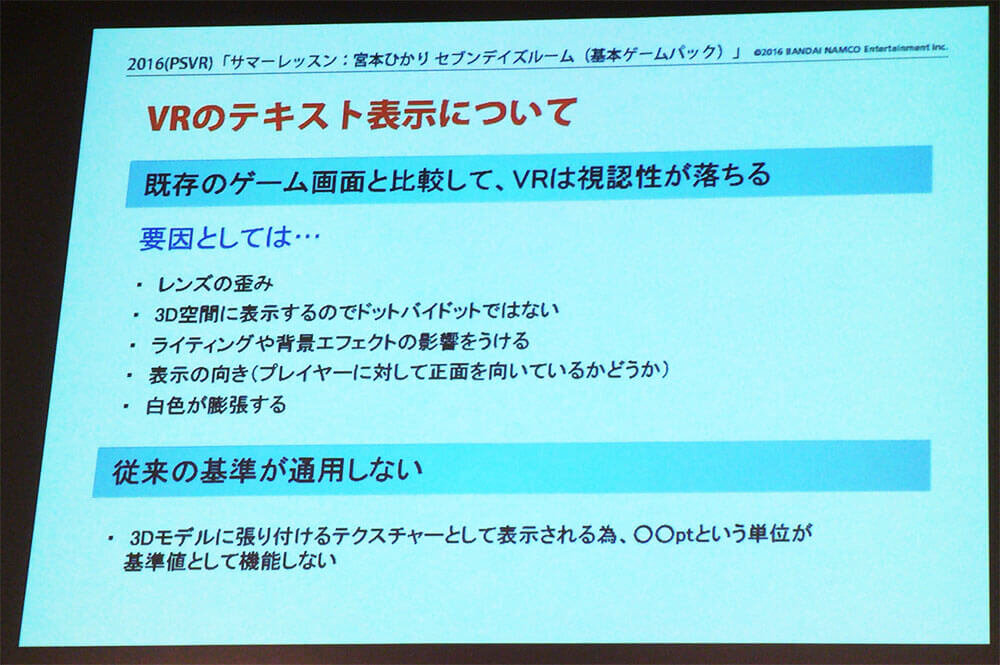

PSVRの発売に合わせてリリースされた『サマーレッスン:宮本ひかり セブンデイズルーム』(以降、『サマーレッスン』)(2016)の開発では、VRゲームにおける文字表現の試行錯誤が繰り返された。「『サマーレッスン』をはじめ、当社では複数のVRコンテンツを開発しています。その過程で、PSVRはもちろん、他にも数多くのHMDを使い、既存のゲーム画面とVR画面を比較しました。その結果、『既存の手法で文字を表示しようとすると、VR画面では、総じて文字の視認性は落ちる』という結論にいたったのです」(大和氏)。既存のゲーム画面とVR画面の解像度に大きなちがいはないものの、以下の要因があるため、VR画面の文字は読みにくい傾向にあるという。

●HMDは、レンズを通して見る構造上の理由により、文字に歪みやにじみが発生する

●HMDの場合、右眼と左眼に別の画像を表示し、人間の脳が1枚の画像として認識するため、ドットバイドットではない(映像の1ドットが、モニタの1ドットに対応しない)。その結果、元の文字データよりも視認性は落ちる

●3D空間上にある文字の場合、ライティングや背景エフェクトの影響を受け、文字の見え方が変わる。例えば、まぶしい部屋と暗い部屋とでは、文字の見え方がちがう

●プレイヤーの視界の外に文字を表示しても読んでもらえない。例えば、プレイヤーが後方を向いているときに、前方に文字を表示しても気付いてもらえない

●白色は膨張して見えるため、白色の地の上に黒色の文字を配置した場合、白色が膨張し、黒色の文字が実際よりも細く見える

加えて、VRゲームの文字は板ポリゴンに貼り付けたテクスチャとして表示されるため、プレイヤーの遠くに配置すれば小さく、近くに配置すれば大きく見える。『文字を○ポイントで制作する』という既存の概念だけでは対応できないので、『プレイヤーから○cmの距離に、○cmの大きさで配置する』というやり方でつくられた。「社内のフォントライブラリの中から、和文のゴシック体を中心に30個近くのフォントを抽出し、VR空間内での視認性をテストしました。最終的に、フォントワークスのUDフォントは濁点・半濁点を認識しやすく、全体的に見やすいと感じました」(大和氏)。なお、明朝体は文字の大きさに強弱があり視認性の点では不利なのに加え、ゲームの世界観に合わないため、早々に選択肢から外されたそうだ。

VRゲームの開発者は様々な課題に直面しているが、その多くは数年以内に解決されるだろうと指田氏たちは予測している。「今は技術の進歩が速いので、視認性の問題は近い将来に解決されると思います。そうなれば、かつてのゲーム開発と同様、VRゲームにおける文字表現の主軸も、機能性や視認性の模索から、世界観の追求へシフトしていくでしょう。そのとき、どんなフォントやロゴタイプが生み出されるのか、我々自身も楽しみにしています」(指田氏)。

※バンダイナムコエンターテインメントの製品です。

TEXT_尾形美幸(CGWORLD)

PHOTO_弘田充