PS5向けに開発されたアクションRPG『FINAL FANTASY XVI』。本作のために用意された内製エンジンの特徴と“現実感とアーティスティックな表現との狭間”でバランスが取られたPBRによるキャラクター制作、そして大迫力の召喚獣バトルまで、その魅力を全3回に分けて深掘りする。

※本記事は月刊「CGWORLD + digital video」vol. 301(2023年9月号)からの転載となります。

Information

発売・開発:株式会社スクウェア・エニックス

リリース:発売中

価格:通常版9,900円(パッケージ版・ダウンロード版)ほか

Platform:PS5

ジャンル:アクションRPG

jp.finalfantasyxvi.com

『FF14』開発チームが挑んだ新しい『FINAL FANTASY』

往年のコマンド式からアクションRPGへのジャンル変更、大迫力の召喚獣バトルなど数々の新要素を詰め込んだ『FINAL FANTASY XVI(以下、FF16)』の開発が始まったのは2016年頃。

開発初期はプロデューサーを務める吉田直樹氏とメインディレクター髙井 浩氏、原作・脚本を担当したクリエイティブディレクター前廣和豊氏の3名がゲームの全体方針を考え、その後は脚本と世界観構築を行なっていたという。

「ストーリードリブンであり、召喚獣バトルが存在し、オープンワールドではない世界でアクションをベースにしたゲームをつくる、という方針を最初に決めました。ワールドワイド展開を見越した設計を念頭に置きつつ、従来のコマンド式に慣れ親しんだ方にも楽しんでいただけるよう、召喚獣を絡めた世界観構築と並行しながら自動で回避するアクセサリなどの仕様を考えていきました」(髙井氏)。

写真右から、メインディレクター・髙井 浩氏、アートディレクター・皆川裕史氏、リードグラフィックスプログラマー・本多 圭氏、リードデベロップメントエンバイロンメントプログラマー・橋本祐介氏、以上、スクウェア・エニックス

歴史あるRPGのナンバリングタイトルの開発を委ねられたのは、吉田氏が事業本部長を務める第三開発事業本部。

吉田氏や髙井氏だけでなく、本作のアートディレクターを務めた皆川裕史氏やリードグラフィックスプログラマー本多 圭氏も『FINAL FANTASY XIV(以下、FF14)』チームに所属しており、それぞれタイミングのちがいはありつつも、徐々にプロジェクトの軸足を『FF16』に移し、4年半前の2019年には大規模な開発体制に移行した。

ビジュアル面はPBRによるフォトリアルなルックを中心に、アートとリアルの中間をねらう方針が採られた。

「『FF14』開発中にPBRがトレンドとなり、私たちも物理的に正しい見た目の構築に足を踏み入れる必要があると感じていました。ただし、『FF』に求められるのは“完全に正しい物理空間”ではありません。キャラクター以外は物理的に正しいやり方でつくりきると決めた一方、キャラクターは単純にリアルな人間ではなく、アートイメージを崩さない造形制作に注力しました」(髙井氏)。

月夜や焚き火、松明の光など現実世界の明るさを測定し正しい値を理解した上で、そのままではゲームプレイに支障が出る場合には、どこを誇張し嘘をつくかを検討しながら環境や照明のライティング設定を行なった。 一方で魔法など現実に存在しないVFXに関しては、周囲の環境光に応じた輝度調整など独自のしくみが採用されている。

写実的なエンバイロンメントとライティングで精細に描かれる世界で、ある種アイコニックに表現されたキャラクターが国家規模の群像劇をくり広げる本作の開発秘話について、さらに深掘りしていく。

新規設計の内製エンジンが支えたワークフロー

本作の開発体制はアーティスト、ゲームデザイナー、プログラマーという3部門に大別されており、各セクションにおいてキャラクターやエンバイロンメント、VFX、ライティング、あるいはTAなど職域ごとに細分化される組織構造となっている。

プログラマーはゲームプログラマー以外にも開発環境やOSに近い領域で作業するシステム関連、CI管理を専門に行うメンバーもおり、大規模な開発体制であったことが窺える。

また、本作は新規設計の内製エンジンで開発されている。これについて「汎用的なゲームエンジンや社内の内製エンジンを使った際のサポートの工数を考えると、ゼロから自分たちで開発・管理をする方が適していた」と本多氏は説明する。

「『FINAL FANTASY XV』のエンジン(Luminous Engine)を活用するケースも考えましたが、開発期間が重なっていたこともあったので、今回は見送ろうと判断しました。また、エンジン選定においては、サポート面だけでなく第三開発事業本部のワークフローに合致するかどうかも重要な指標になりました」(本多氏)。

ビジュアル面については、2020年9月に公開されたファーストトレイラー『FINAL FANTASY XVI“AWAKENING”』時点で基本的な描画機能は揃っており、最終的な製品のビジュアルに近い表現ができていたが、最後まで課題となったのは処理負荷の最適化とそれに伴うビジュアルの変化に応じた調整だった。

「当初はアーティスト側が要求品質を高く想定しすぎて非常に詳細なモデルを作成してしまい、冒頭の召喚獣合戦ではシーン全体で影などを含めて1億ポリゴン以上出ていて1~0.5fpsしか速度が出ず、逆によく動いているなと感心するような状況でした。

カメラ制御のための天井高や最低限の道幅といったプランナー的な視点でのレギュレーションは明確でしたが、アセットのリソース配分や描画負荷を考慮したグラフィックデータ作成の基準が定まっていない状態で個々のシーンを並行してつくり始めたため、類似アセットの重複や負荷的な懸念の大きいデータが各所につくられつつありました。

そこで、合流してから最初の1年くらいは、プログラマーとTAセクションにも協力してもらい、一般的な範疇のレギュレーション作成にかなりの時間を使いました」(皆川氏)。

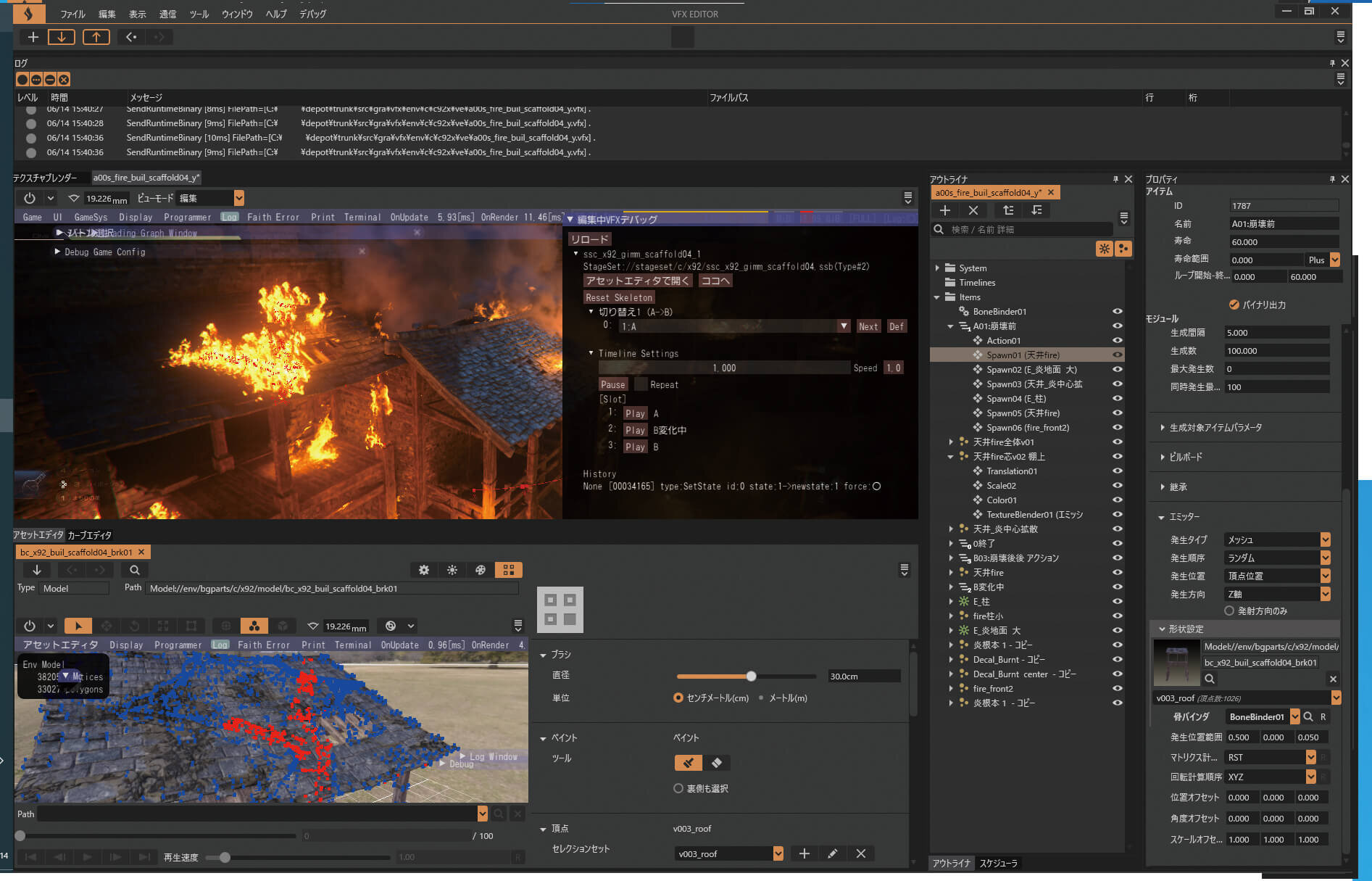

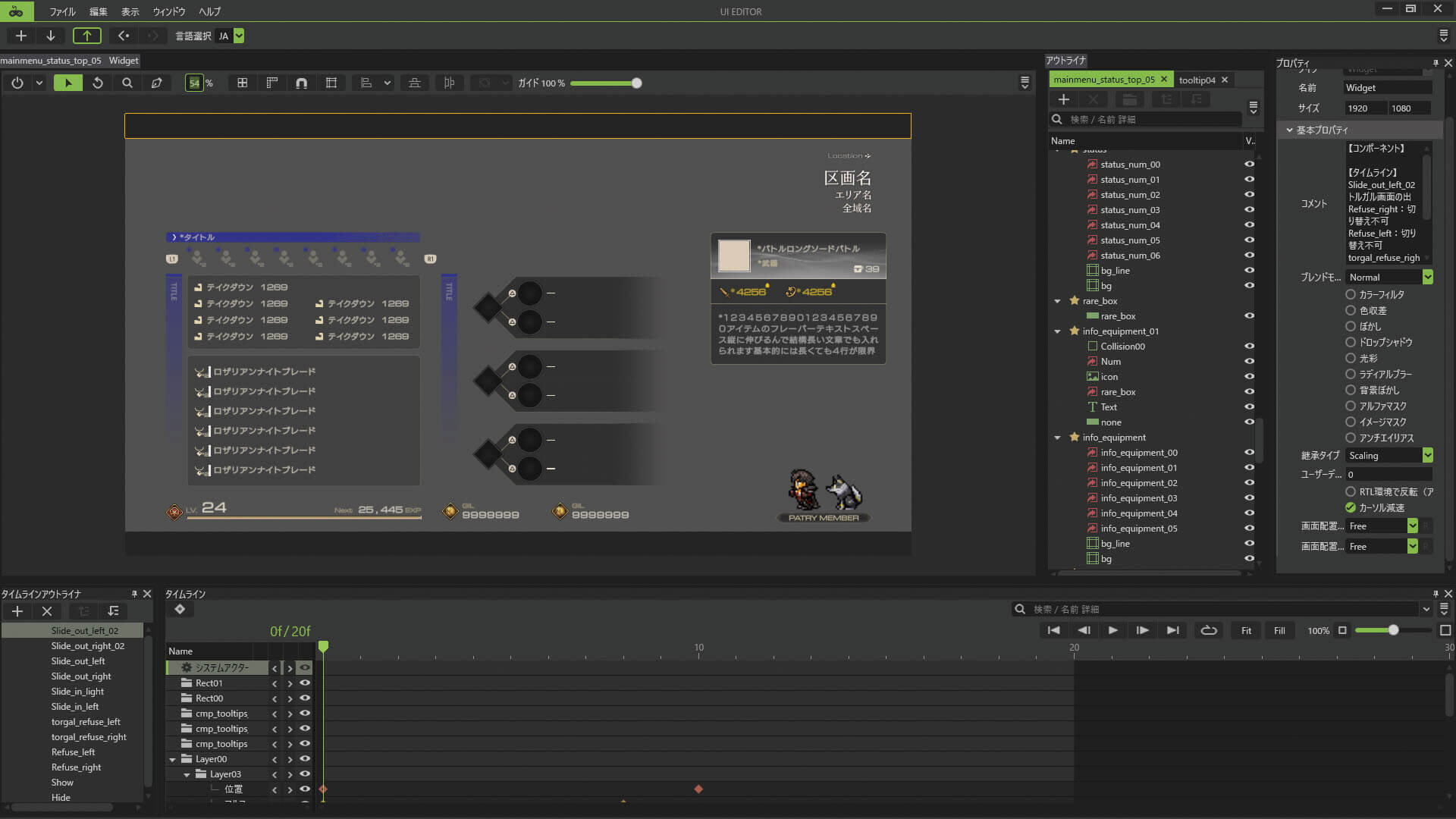

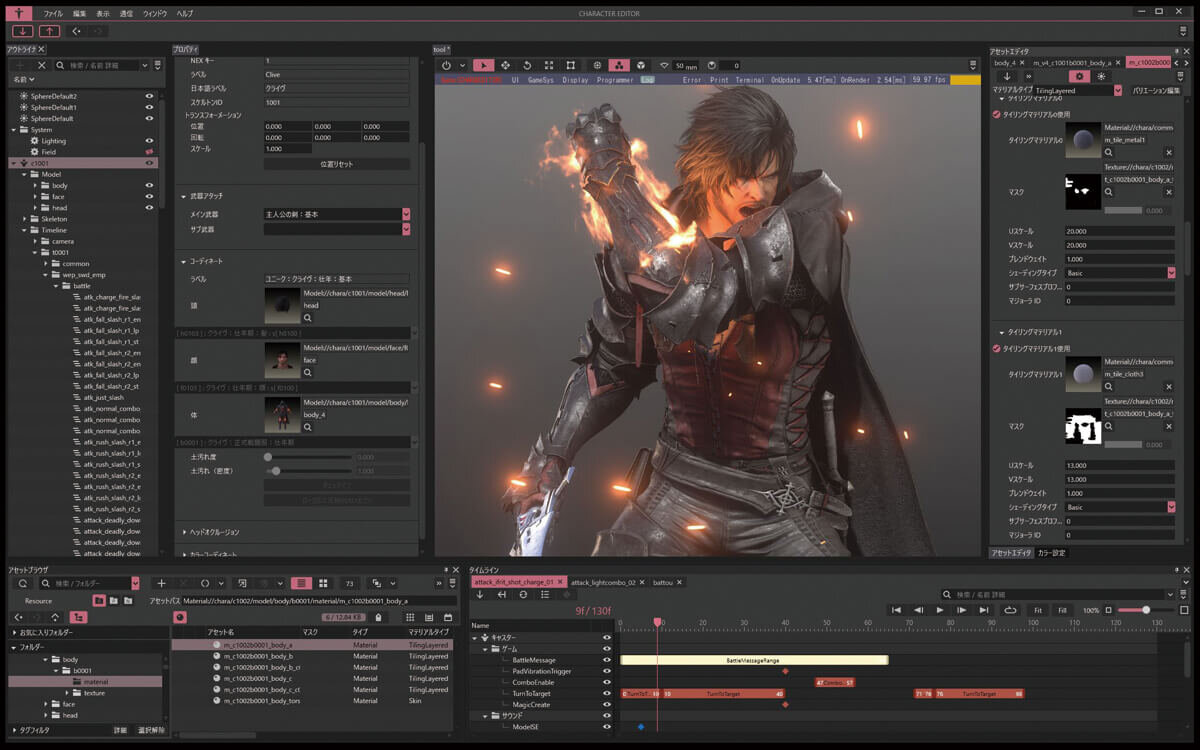

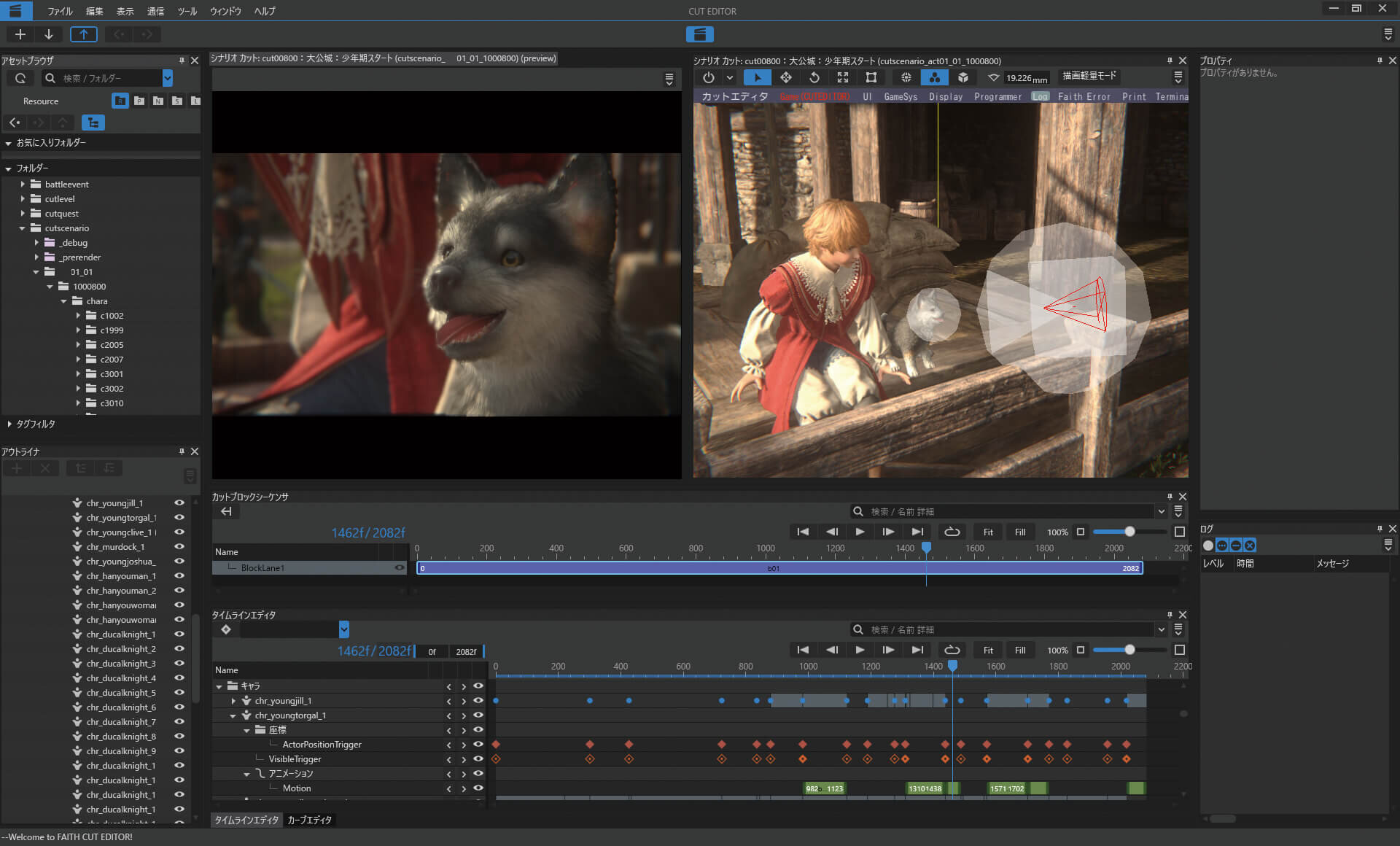

内製エンジンのツール類

内製エンジンは統合型ではなく、必要機能を絞った構成のエディタをセクションごとに使用している。全ての機能が内包された汎用エンジンより軽量かつセクションに応じたワークフローに特化したつくりにでき、ツール間の連携も可能なことから効率化につながっていた。

バージョン管理はPerforceで、進行管理はShotGridで行われており、カットシーンのレビューなどもShotGridに集約されていた。

明と暗の画づくり

数値的な正確さをベースに画づくりを進めるため、現実世界の明るさを測定。火が使えるスタジオで松明、蝋燭、焚き火などを撮影し正しい値から作成した。

髙井氏によると、エンバイロンメント自体が意図的に明るい、暗いという画づくりはしておらず、基本的には脚本における場所・時間などシチュエーションに応じた明るさになるよう設計されているとのこと。

ライティング

シーンにおける各点での入射光の分布を事前に計算し、レンダリング時に参照するイラディアンスボリュームによってGI計算を高速化し、一部の光源周辺を除く全てのシーンでリアルタイムに反射光を表現する。

リアルタイムの影の描画

大規模なマップの破壊表現をはじめとする動的なオブジェクト表現のため、影はライトマップではなくリアルタイムに描画している。

VFXの輝度調整

エフェクトは太陽光の下など明るい場所だと見にくく、暗い洞窟の中では眩しすぎてしまうため、周囲の明るさに応じて輝度を変化させる「ブースト」という機能が用意されている。

現実の数値を基準としたエンバイロンメントや、それに準ずるライティングと比べ、エフェクトは「はっきり映える発色を優先して明確に誇張している」(皆川氏)とのこと。

リソースのストリーミング

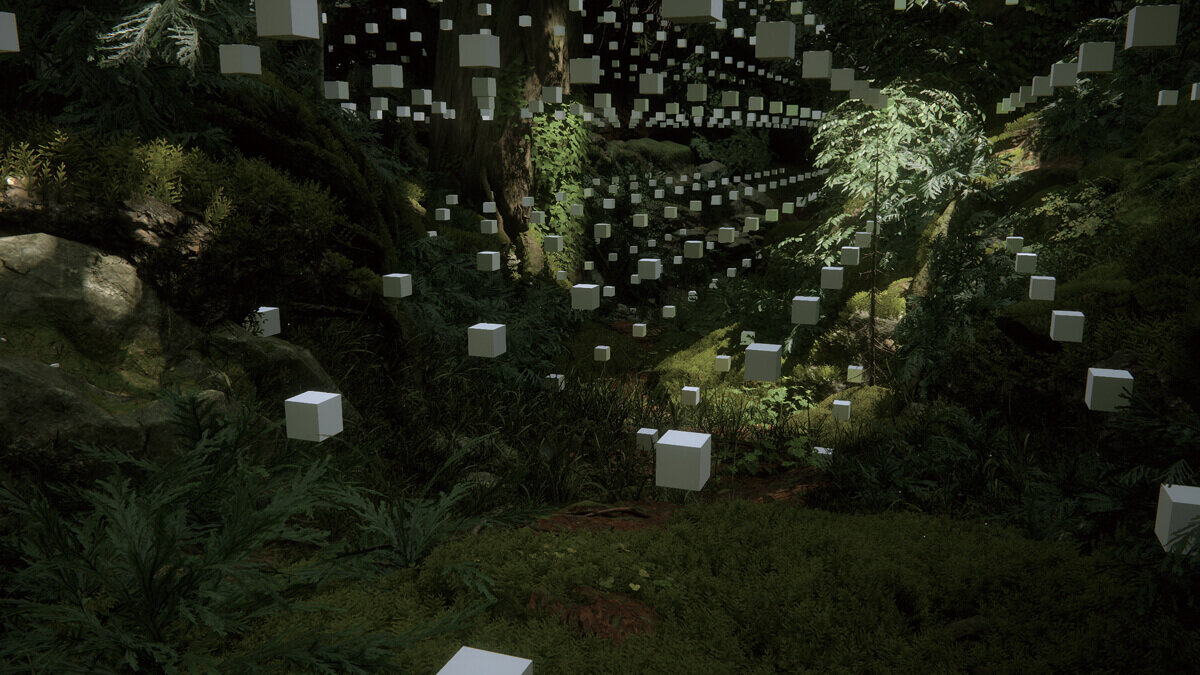

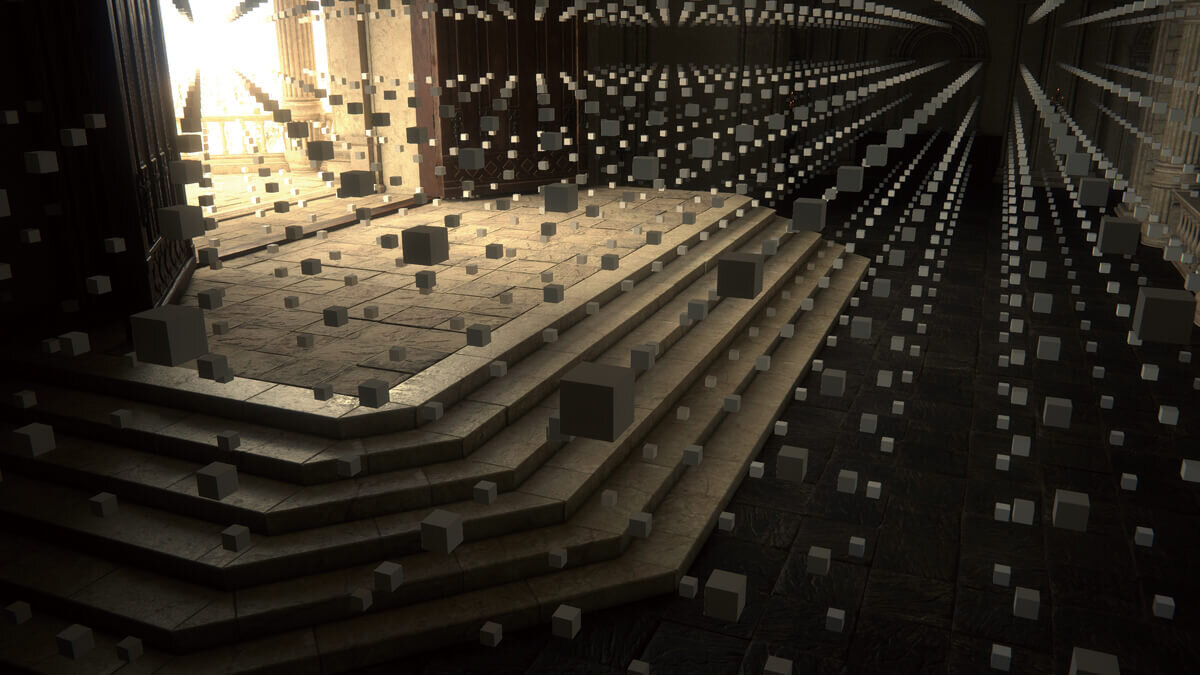

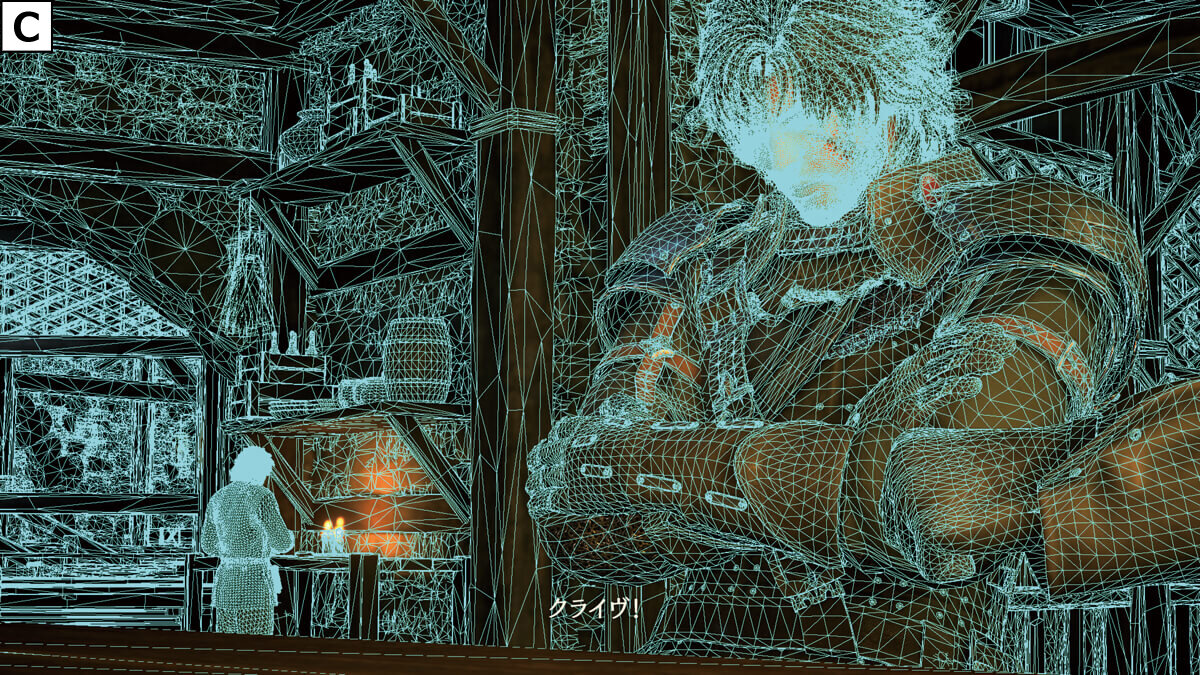

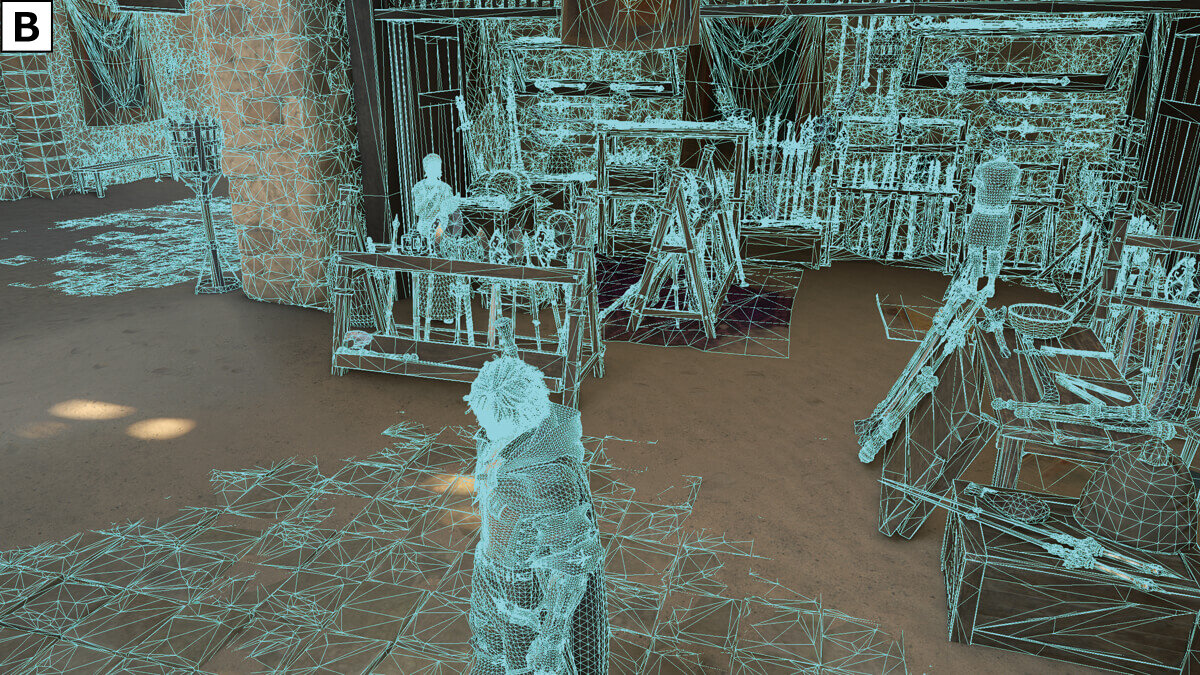

必要なLODレベルに応じてメッシュデータおよびテクスチャをストリーミングすることでメモリ使用量を低減。フィールドの一部はアセット数が多く、全てのリソースがメモリに載りきらないケースも少なくないため、描画に用いるリソースを瞬時にロードするしくみが採用されている。

カットシーンにおいては、カメラが切り替わった瞬間に1~2f目のみぼやけた描画になる弊害もあるが、これは必要になるテクスチャを事前に収集することで防止している。

-

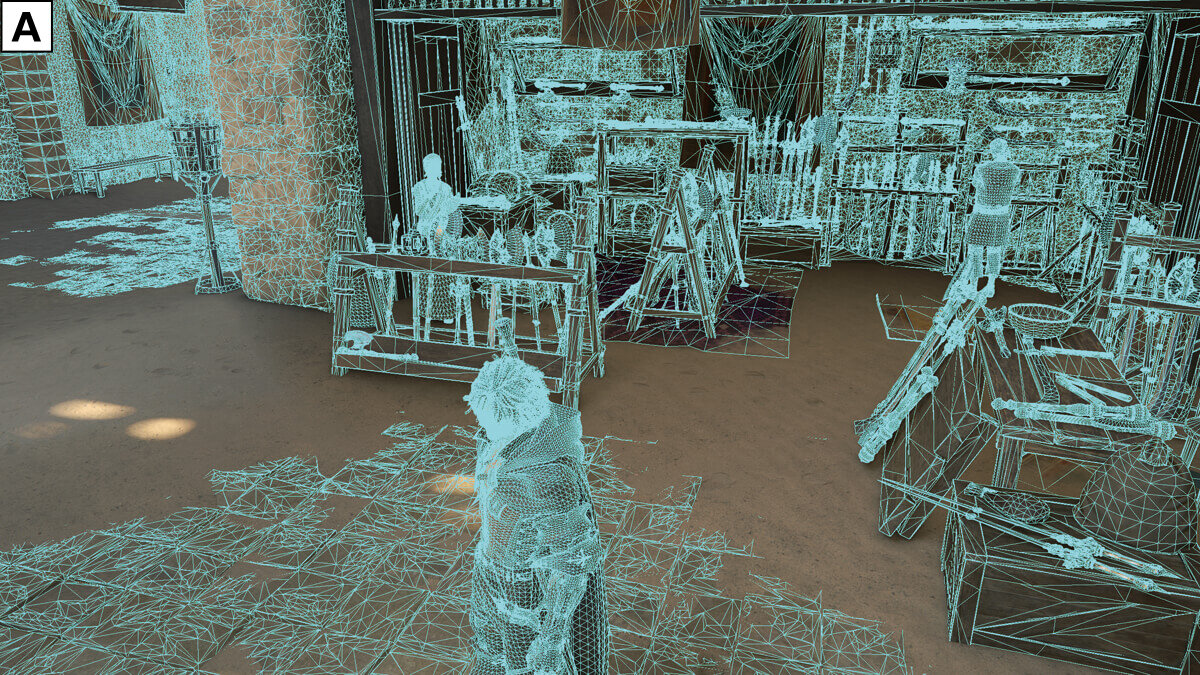

▲【A】製品版の状態 -

▲【A】と同シーンでテクスチャやメッシュの解像度を下げた状態。全ての高解像度テクスチャやハイポリゴンメッシュを読み込むと【B】に+3GBほど必要になるが、ストリーミングによって実質300MB程度で【A】の見た目を実現

(2) キャラクター制作篇につづく。

© SQUARE ENIX

CGWORLD 2023年9月号 vol.301

特集:『2023 夏のゲームグラフィックス』

判型:A4ワイド

総ページ数:112

発売日:2023年8月10日

価格:1,540 円(税込)

TEXT _神山大輝(NINE GATES STUDIO)

EDIT _小村仁美 / Hitomi Komura(CGWORLD)、山田桃子 / Momoko Yamada