実写とCGやリアルとバーチャルなど、様々な領域でボーダレス化が進んでいる。彫刻家・萩原 亮氏は「彫刻をアップデートする」というモットーの下、アナログとデジタルという区分けを超越した創作活動を行うアーティストである。デジタルネイティブ世代を自負する萩原氏のデジタルを積極的に活用した彫刻家としての生き方に迫る。

#欲望はぜんぶ口に出したほうが仕事につながる

— 萩原 亮 HAGIWARA Ryo (@rrrhagi) April 11, 2024

アートトイ、フィギュア、グッズ化させて多くの人の手元に届けたいです pic.twitter.com/caoQtvg0ey

オリジナルとなる“Retopology”シリーズと、拡散・派生を目指す“Template”シリーズ

現在、彫刻家として活動する萩原 亮氏。東京藝術大学彫刻科を2011年に卒業、同大学院美術研究科彫刻専攻を2013年に修了した後、彫刻家としてのキャリアをスタートさせた。

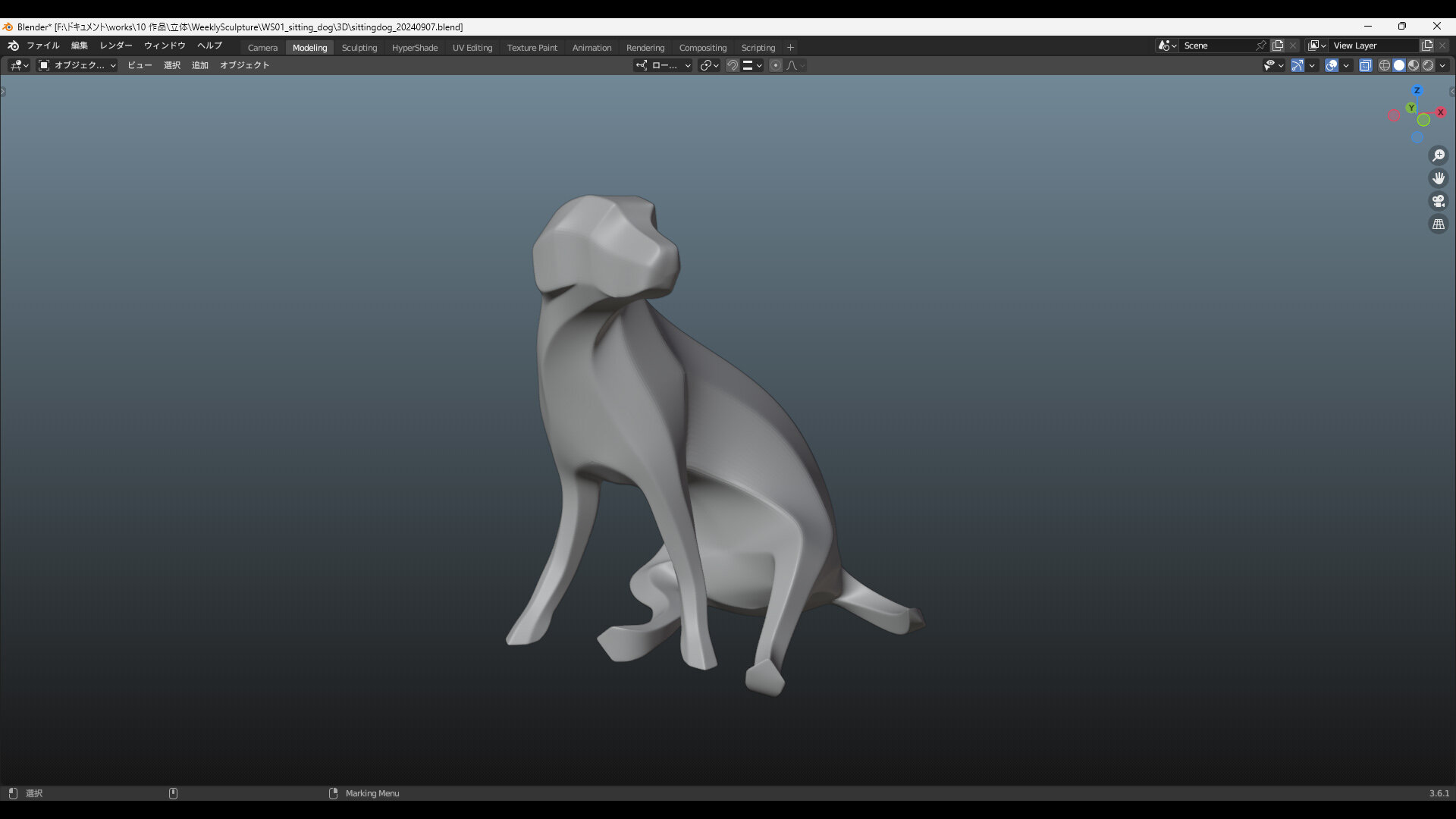

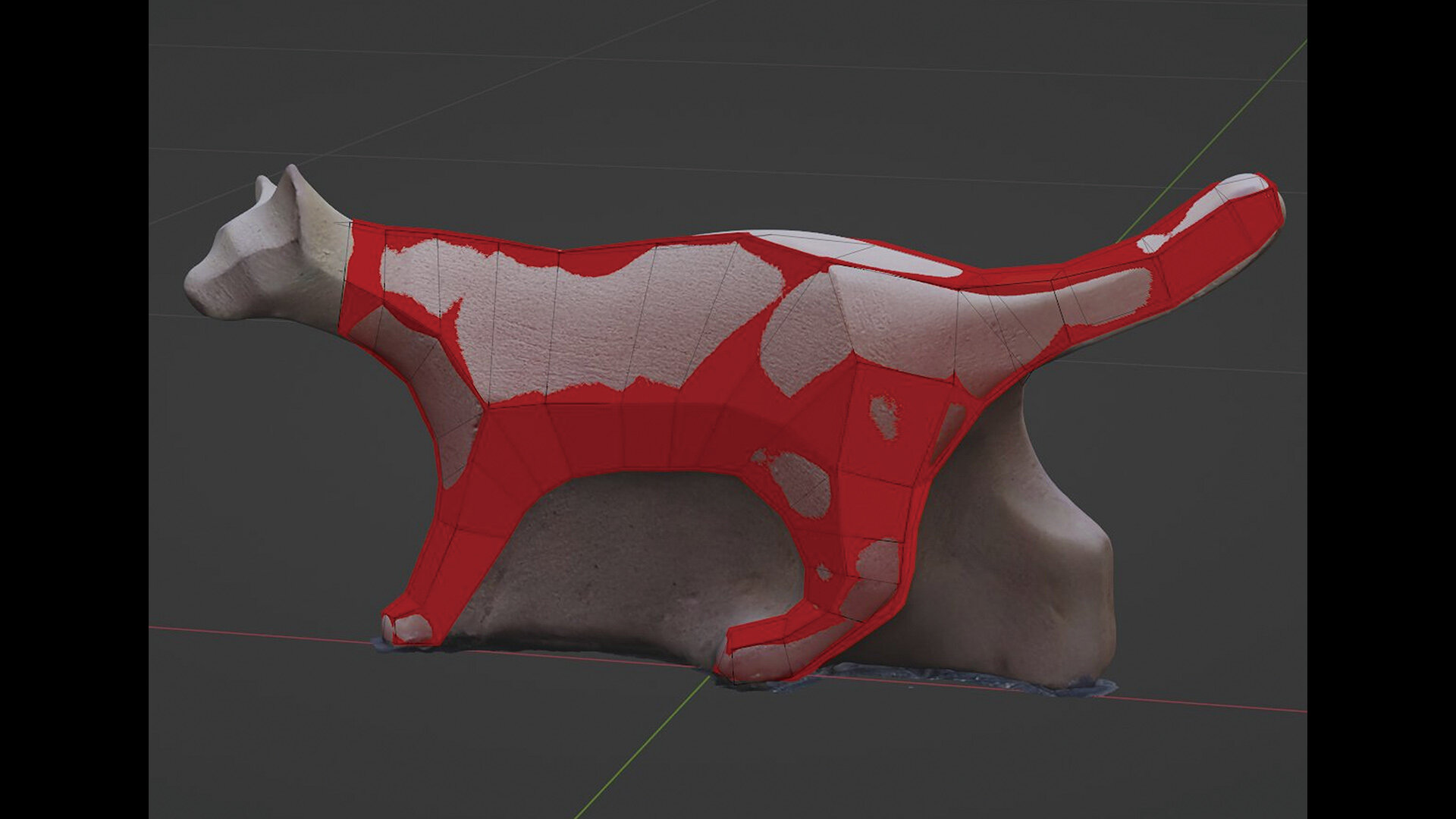

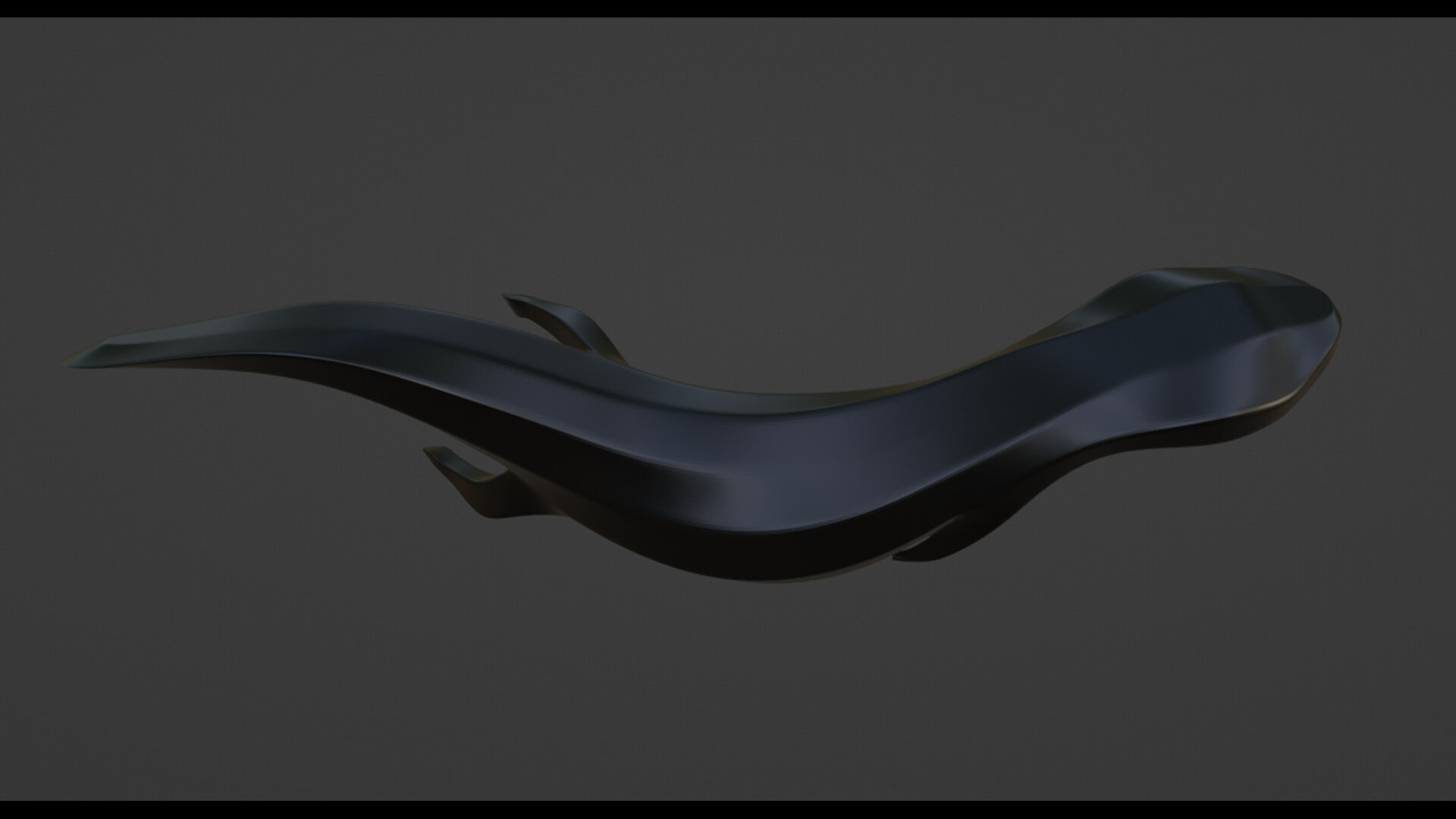

近年は、粘土によるマケット制作(模型)を陶芸作品として仕上げたものを3Dスキャン。そのスキャンデータをポリゴンでリトポロジー(再構成)したものを「Templateシリーズ」と銘打ち、3Dデータを一般向けに販売し始めた。さらにTemplateシリーズを3Dプリントで拡大出力して、その出力物に鉄線を貼り再構成した一点ものを「Retopologyシリーズ」として発表している。

Templateシリーズは、あえてエディション等を設けずに安価で3Dデータを販売することで作品の二次創作を促している。制作の一部を鑑賞者が担うという双方向性をもたらすと共に拡散し、派生するという新しい彫刻のあり方を提示する試みだという。

従来の彫刻における唯一性や作家による手仕事といった価値や伝統を守りつつ、彫刻家・美術家としての新たな道を探求する萩原氏の最新の思いを聞いた。

萩原氏はTemplateシリーズからの派生として、カプセルトイのライセンシング販売も実現【情報解禁】

— 萩原 亮 HAGIWARA Ryo (@rrrhagi) October 25, 2024

この度株式会社いきもん様 @NTC_ikimon から、僕の作品のカプセルトイ第2弾を制作していただく事になりました

2月3週発売予定、詳しい日程は追ってお知らせします!

また1/30〜2/4東京千駄木で開催予定の個展では数量限定で先行販売いたします

どうぞよろしくお願いします! pic.twitter.com/jKqftwhvkb

——よろしくお願いします。萩原さんは2024年5月20日に投稿されたnote中にて、「東京藝術大学の彫刻科に在学中から3DCGを活用されていた」と書かれています。3DCGを取り入れようと思われたきっかけを教えてください。

彫刻家・萩原 亮(以下、萩原):

大学では2年生までに彫刻で扱う主な素材(石、木、粘土など)をひと通り経験します。ただ、僕自身はそれらの素材にあまり馴染めず、それを使って何かをつくりたいという強い動機もなかったので、正直悩んでいました。

そんなとき、金属彫刻の指導をされていた木戸 修先生が、ご自身でプログラムを組んで作品制作に取り入れていることを知って衝撃を受けました。ちょうど僕もアルバイトで3DCGに触れていたので、「これを彫刻に活かせるのでは」と考えたのが最初のきっかけです。

また、ポリゴンモデリングの“線で空間を区切って面を張る”という感覚が、自分にとっては量塊(マッス)を扱う彫刻よりも直感的で面白く感じられ、結果的に制作の感覚が近い金属彫刻を専攻することになりました。

1985年神奈川県生まれ。2011年に東京藝術大学彫刻科を卒業、2013年に東京藝術大学大学院彫刻専攻を修了。「人は対象の何を見てそのものらしさを感じるのか」というコンセプトの下、主に動物をモチーフとした彫刻作品を制作している。学生時代から3DCGを積極的に活用。「彫刻をアップデートする」という考えを根底に、過去の彫刻と接続しつつ、新しい価値観や考え方を上乗せすることを探求する。2021年より、横浜美術大学の非常勤講師も務めている。

https://ryohagiwara.com/

——主にお使いの3DCGツールを教えてください。

萩原:

3DCGにはBlenderを使っています。以前はアルバイトでMayaを使っていましたが、個人制作にはオーバースペックかつコストも高く、代替ソフトをずっと探していました。

SketchUpやMetasequoiaでモデリングしたり、ペパクラデザイナーという展開図作成ソフトを使っていた時期もありますが、Blenderがバージョン2.8でUIが一新されたのを機に、本格的に移行しました。

3DスキャナはRevopoint MIRACOを使っています。扱いやすく、大型作品のスキャンにも対応できるので、勤務している美術大学でも、学生作品のアーカイブ用途などで活用できないかと検討中です。

——萩原さんは、ご自身が粘土によるアナログで造形された作品を3Dスキャンしてリトポロジーした3DデータをTemplateシリーズとして販売されています。現在、BASEで販売されている3Dデータ(3Dプリント用STLデータ)はいずれも1,000円(税込)とお手頃に設定されています。二次創作をねらったものだそうですが、萩原さんの印象に残った二次創作があれば教えてください。

萩原:

たくさんある中で特に印象的だったのは、つねぞうさんという方が作られた、稜線を縫い目に見立てたぬいぐるみバージョンです。立体データを元に、自分の手作業でオリジナリティを加えているという点で、まさに“二次創作”としての面白さがありました。

——Templateシリーズは、どのような用途で購入される方が多い印象ですか?

萩原:

単純に作品自体を気に入ってくださった方が多いと思います。ただ、中には作品コンセプトを読み込んで共感し、応援の意味で購入してくださる方もいます。

また、美術大学の3Dプリントセンターの出力サンプルとして使っていただいているケースもありました。

つねぞう氏のポストより。『Template:Cat03』のSTLデータを使って、ぬいぐるみを作成3連休だったので前から作りたかったものを 作ってみました。萩原さんの #Templateシリーズ Cat03のぬいぐるみver.です

— つねぞう (@tsunezo_works) November 4, 2024

モデルの稜線が縫い目に見えたんですよね。下手くそですがブサかわです。 pic.twitter.com/M5Ej86HMHC

——萩原さんの「彫刻をアップデートする」というコンセプトに基づく活動の中で、転機となった出来事はありましたか?。

萩原:

やはりTemplateシリーズの販売を開始したことと、多くの方がそれを受け入れてくれたことが大きかったです。

彫刻作品のデータ販売自体は以前からありましたが、NFTと組み合わせてエディション管理するなど、どこか従来の美術の流通に準じた形が多く、デジタルのインフラとしての可能性を活かしきれていないと感じていました。

Templateシリーズの販売については、初期段階で先輩作家に相談した際、「やめた方がいい」と反対されましたが、それが逆に良かったです。しっかりとコンセプトを練り、説得力を持たせてから動くべきだと気づけたので、結果的に大きな学びになりました。

サイズは、H19×W15×D15(cm)。この作品の元となった3Dデータ『Template_SittingDog』も販売中である

——3DCGなどのデジタル技法を用いることで、ほかの彫刻家の方々との共同創作も新しいスタイルが模索できるのではないかと思うのですが、そうした活動も行われていますか?

萩原:

2025年1月に開催した展示『UPDATE』では、まさにそのテーマを扱いました。僕が販売しているTemplateシリーズのデータを使った一般クリエイターの二次創作作品と一緒に、プロの彫刻家の方々にお声がけして制作したコラボレーション作品も展示しました。

『UPDATE』では、僕の作品を3Dプリントしたものを樹脂・金属・ガラス・石など、それぞれの専門作家さんにお渡しして、それぞれの技法で手を加えてもらうという形式でした。今後は逆に、他の作家さんの作品を僕がスキャンして再構成するというような、リレーショナルな制作もできたら面白いと思っています。

——VRなど、XR関連の活動はされていらっしゃいますか?

萩原:

興味はあるのですが、自分から積極的に提案できるほどの技術やアイデアがまだなく、どうしても受け身になってしまっています。

そうした中、三越伊勢丹さんにお声がけいただき、メタバースアプリ「REV WORLDS」で作品をインテリアアートとして販売させていただくことになりました。これをきっかけに、より多くの方に作品を届けられたらと思っています。

https://www.rev-worlds.com/event/ryohagiwara

「Templateシリーズ」向け3DCG作業のながれ

——今後利用してみたいテクノロジーがあれば教えてください。

萩原:

生成AIには興味があります。もっと精度が上がって、著作権や学習元の問題などがきちんと整備されれば、自分の作風を学習させた上で初期アイデア出しの段階で使ってみたいですね。

大量のスケッチやモチーフのラフを出すフェーズでは、特に相性が良いのではと想像しています。

——最後に今後の活動予定を教えてください。

萩原:

直近では、先ほどお話ししたメタバースアプリ「REV WORLDS」にて、5月14日(水)からインテリア向け作品の販売がスタートする予定です。

そして9月2日(火)〜9月7日(日)の期間で、東京都の文京区本郷にある「River Coffee & Gallery」で個展を開催予定です。コーヒーショップ併設の小さなスペースなので、小作品中心の実験的な展示になると思います。

その後も年間3回ほどの展示開催を目標に活動を続けていきます。2026年には海外ギャラリーでの取り扱いも始まる予定なので、それに備えて、アシスタントを雇って制作効率を上げたり、大型作品に挑戦していきたいと考えています。

サイズは、H32×W82×D24(cm)。Templateシリーズを3Dプリントで拡大出力したものに対して、鉄線を貼り溶接することで再構成(Retopology)した作品に仕上げられている

いかがだろうか? 積極的に3DCGなどのデジタル技法を取り入れることで、彫刻家・美術家としての新たなスタイルを模索する萩原氏。最近はむしろドローイングや粘土によるマケットなど、正統派の彫刻制作にも回帰しはじめたりもしているという。

アナログとデジタルの境界を超越、融合させることで「彫刻をアップデートする」ことを実践する萩原氏のさらなる活躍にも期待したい。

INTERVIEW & TEXT_NUMAKURA Arihito