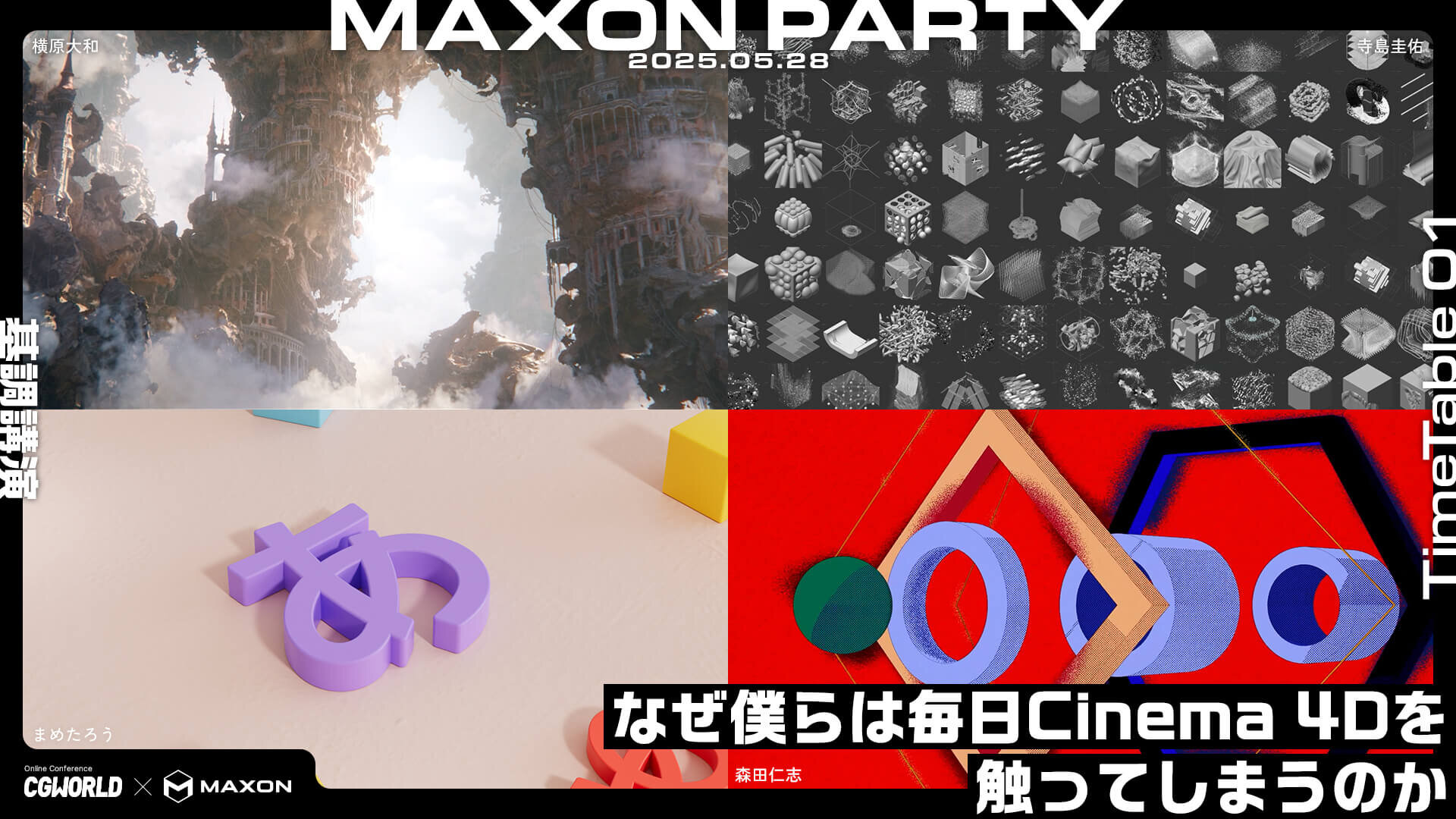

2025年5月28日(水)に開催されたMaxon製品を活用するクリエイターたちによるセッションイベント「MAXON PARTY '25春」。ここでは、大盛況で閉幕した本イベントから「基調講演:なぜ僕らは毎日Cinema 4Dを触ってしまうのか」の様子をレポートする。登壇者は、聞き手の株式会社カーキから横原大和氏と、寺島圭佑氏、株式会社REDのまめたろう氏、株式会社MULTRAの森田仁志氏の4名。Cinama4Dを毎日使用しているクリエイターだからこそ語れる、“続けられる理由”と“自分のスタイル”について伺った本セッションのレポートを抜粋してお届けする。

イベント概要

MAXON PARTY '25春

開催日時:2025年5月28日(水)14:00〜21:00

参加費:無料

開催場所:オンライン

cgworld.jp/special/maxon-party/vol1

セッション登壇者プロフィール

横原大和

カーキ

CG Director / Art Director

■X x.com/Yokohara_h

■ www.artstation.com/yokohar

寺島圭佑

PARTY

Art director / Designer / Motion graphics artist

■X x.com/kskee

■ www.keisuketerashima.com

まめたろう

RED

3D Artist

■X x.com/mametarouboy

■ www.instagram.com/mametarouboy

森田仁志

MULTRA Inc.

代表取締役 ディレクター

■X x.com/multra_tokyo

■ www.instagram.com/mojapoly

2時間以内で終わる制作を日常的に行う

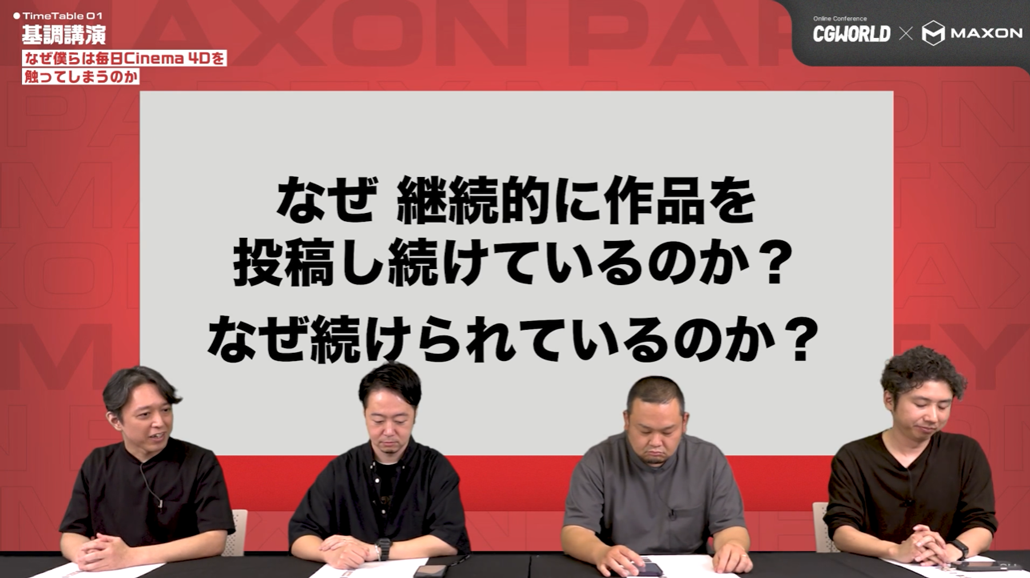

横原:まず最初のトークテーマ、「なぜ継続的に作品を投稿し続けられるのか」。お三方とも非常に高頻度でSNSに作品を上げていらっしゃると思うのですが、その頻度やスタイル、継続のコツについて伺いたいと思います。

寺島:僕は、1年半前くらいからだいたい週に3〜4回のペースで投稿してます。会社で手掛けているプロジェクト以外でもう少し頻度高めに発信できる個人の作品が欲しい、というきっかけで始めたのですが、やれない日はやらないと割り切って、あまり気張らないようにしています。この気楽さが継続のコツかもしれません。

まめたろう:僕は、週1とか2週に1回くらい。8年ほど前からTwitter(現X)に投稿を始めて、毎日やってた時期もあったんですが、いまはこれくらいに落ち着いてますね。基本的には、普段の仕事では出しきれない自分のやりたいことを発散する場なので、無理せず息抜きとしてやれるようにしています。

森田:僕は、完全に毎日投稿ですね。3年半ほど前からスキルアップのために始めたのですが、やったりやらなかったりを自分で決められるほど精神が強い方ではないので、とにかく義務として身を委ねるようにしています。なので、本当に淡々と、やってない1日が来たからやる、という感じですね。ただ、日々を重ねて積みあがったものを見るのは結構楽しいです。

横原:ちなみに、そうした日々の制作にどれくらいの時間をかけられていますか?

寺島:僕の場合は2時間以内と決めています。あくまで、日常に支障が及ばない範囲と考えるとこれくらいですね。

まめたろう:僕も同じで、2時間でレンダリングを開始できるようなものしかつくらないようにしています。それも、Cinema4Dで完結させて、コンポジットはやらない。2時間超えになりそうなネタは、そもそも最初から排除してます。

森田:僕もだいたい1〜2時間くらい、長くても3時間以内です。ただ、仕事で本当に時間が取れない日は、15分とかでも何か作ります。最悪5分で済ませることもある。僕が大事にしているのは続けることなので、そこに合わせて出せるものを探すという感じですね。

横原:そうして日々公開されている作品についてSNSでの反応を気にされたりはしますか? また、それがモチベーションに影響を与えることはあります?

寺島:基本的には、あまり気にしすぎないようにしていますね。ウケを狙ってつくったものがまるでウケなかったり、「30分で適当に作ったからそんな伸びないだろうな」ってやつがバズったりするのが普通で、反応と手応えは全然リンクしないです。

まめたろう:僕も全然読めないです。これは気持ちいい、と自分で思ってるやつでも「いいね」は少なかったり。予想外なところが刺さってるようなリアクションも結構多いです。

森田:他人が評価してくれるポイントに驚かされることは多いですよね。そんなところを気に入ってくれるんだ、みたいなフィードバックが来ることが多い感覚はあります。

横原:SNSからのフィードバックが怖いという話も聞いたりしますが、みなさんはどうやってその反応と付き合っていますか?

寺島:伸びても、その成果をあまり大事にし過ぎない、というのは気をつけていますね。過度にリアクションを追い過ぎないマインドでいるようにはしてます。

まめたろう:なにかが伸びたら、その次は伸びたものとはまるで違うものをつくるくらいの方がメンタルにはいいですよね。

森田:同じく。結果は気になるけど、気にしすぎると続けられない。毎日やってると調子の波は当然あるんですが、反応を追い過ぎないニュートラルさがないと苦しくなってくると思います。

SNSの評価を気にしすぎない

横原:では、ここからのトークテーマは「Cinema 4Dに触れ続ける中で感じた自分のスタイル」です。皆さんの最初の出会いから今のスタイルに至るまで、どんな変遷があったのかを聞いていきたいです。

寺島:僕は、Cinema 4DはR11というバージョンから使っています。グラフィックデザイナーとしてAdobeのツールは使っていて、After Effectsのそれよりも本格的に3Dをやりたいと思って手を付けたのがきっかけですね。Mayaのような他の3Dツールにとっつきづらさを感じていたところに、すごく馴染んで、イメージを加速させてくれるツールだと思ったのを覚えています。

まめたろう:僕は元々Maxを使っていたんですけど、物理演算とかオブジェクト同士のコネクトとかで、不便さを感じたのがきっかけですね。なんとなくサクっといかないな、と思っていたことが、Cinema 4Dではサクサクとできた。数値を変えつつのトライアンドエラーを何回もするのも全然苦じゃないですし、その自由度がすごいなと未だに思いますね。

森田:僕はMorgraphが入る前からCinema 4Dに触れているので、付き合いがだいぶ長いんですけど、最初に触れたきっかけを思い返してみるとUIの良さだったと思います。お二人が話されている自由度やとっつきやすさみたいな部分とも重なるんですけど、引っ掛かりがなくて良い意味でおもちゃ感覚で扱えるんですよね。僕が自宅で作業していると、娘から「楽しそう」とか「遊んでる」みたいなことを言われることがしばしばあるんですが、子供から見てもそんな風に見えるというのが良いところだと思います。全部の機能にアイコンが設定されていて見るだけで機能がわかるとか、細かい部分の気配りが効いていますよね。

横原:そこから日々の制作を重ねられてこられたわけですが、それを通じて見えてきた目標や意識していることなどはありますか?

寺島:僕は、自分のアカウント名にスケッチと付けているくらいなので、目標というほど大きなものはないです。作ったものを世に出す習慣づけとか、そのおかげでマインドセットの変化や評価を得られたのは嬉しいことではありましたが。日々手を動かして、それが時々仕事に生きるのがいいことだな、というくらいですね。

まめたろう:僕も、自分が本当に気持ちいいと思うものを作ろうとだけ考えているので、似たようなものかもしれないです。一時、SNSでのリアクションが嬉しい時期はあったんですけど、そこであまり伸びなかったものを仕事で褒められたりすることが増えてきて、結局は自分のいいと思うものをつくれば通じる人には通じるんだな、と思うようになりました。

森田:まめたろうさんの繰り返しみたいになって申し訳ないのですが、僕も最近は自分の好きなものを意識することが多くなってきました。スキルアップ目的で始めた毎日の制作ですが、続けているうちに、だんだんと自分の好きなものが明確化されていく感覚が現れてきたんです。基本的に僕の仕事はクライアントワークばかりで、自分を出すことは二の次に考えていた部分が大きかったのですが、おかげで「自分の好きなものや変なところを確立していくのもいいのかな」と思うことが増えました。

横原:とはいえ、みなさんの作品にはそれぞれ独自のスタイルのようなものがありますよね。それらのスタイルはどのように確立されてきたのでしょうか?

寺島:僕が日々公開しているのはVieportの集積なので、作品とスタイルなんて言葉で評していいのかな、と思うのですが……。なぜああいうことをしているのかをあえてお話すると、Cinema 4Dでなにかを作ることの楽しさ、ものを作っていく過程のおもしろさを伝えることにあると思っています。昨今、アセットや生成AIでアウトプット自体は簡単にできてしまうと思うんですけど、やっぱり、作業でしか味わえない楽しみはあると思うんですよね。レンダリング中のザラザラしてたときが一番かっこよかったな、と思うようなあの感覚とかを大事にしていってもいいのかな、と。

まめたろう:僕もスタイルがあるとは言われますが、ただ映像としての気持ちよさをひたすら自問自答していったらこうなった、という感じです。もちろん最初はInstagramのリールなんかを見て、自分でもつくりたいと思ったところに端を発してはいるんですが、そこから自分なりに気持ちいいと思うものを追求した結果、ぽよぽよしたものやそこに圧力をかけたりしたりするようになり、いつの間にかスタイルになっていた。

森田:僕は逆に、自分のスタイルという言葉に悩むタイプでした。いろんな表現が好きだし、いろんなツールも試したくなる。だからこそ、これが自分のスタイルとはっきり言えるものがない時期が長かった。でも続ける中で、自分が無意識に選ぶ要素とか、なんとなく落ち着くポイントが見えてくるんですよね。だから、それが次第にスタイルと呼ばれるようになってくるんじゃないかな、といまは思います。

まめたろう:僕は、森田さんの作品は明らかに森田さんっぽいと思いますけどね。

森田:もしそうならうれしいんですけども(笑)

Cinema 4Dはとにかく「やりたいことをたくさんやること」

横原:みなさんの目標や今後の展望などあれば教えてください。

寺島:僕はもうそろそろ40歳になるんですが、手を動かすのを止めずに作り続けていければいいな、と思っています。特に大きな目標でなくて申し訳ないのですが、業界を見渡すと地位と年齢を重ねた人ほど作業から離れていく傾向が強いので。

まめたろう:好きなものや好きな人と一緒にする仕事をもっと増やしたいです。もちろん、CMとかMVの一部分だけをやるような機会はこれまでにもあったんですけど、そうじゃなくて、より対等に話して、しっかりとアプローチするような仕事をやりたいと思っています。

森田:一本の映像作品やストーリーになる一連の作品のような、もう少し広がりがあることをできれば、と思っています。僕は毎日投稿なので、どうしても作品が断片的になりがちなので、なにかアウトプットの幅を持たせるようなことができるといいですね。フィーリングが合うようなら、人とコラボするのもいいかもしれない。

横原:最後に、Cinema 4DユーザーもしくはCinema 4Dに興味がある方々に向けて、おすすめの学習方法などあれば教えてください。

寺島:やや硬派でスパルタなやり方になってしまいますが、SNSでも自然界でも何でもいいのですが、面白い動きや、よさげな表現を見つけた際に、それらをなんとかして自力で再現する方法を考えて模索してみてほしいです。

チュートリアルでやり方をレクチャーされるのと違って遠回りの大変さはありますが、そうした学習の方がよりツールが手に馴染むと思います。Cinema 4Dは制作過程が楽しいツールなので、いろんな機能を触ってみてください。

まめたろう:僕からは、ひたすら興味があるチュートリアルを試して、数をこなすのをおすすめします。順番にやらなくていいので、自分の好きなものをひたすらやってください。結局、自分が好きなことをやる方が身になるし、数をこなしていけば自然といろんなやり方に触れることになります。やりたいことをやってSNSに上げていれば仕事も来るので、Cinema 4Dはとりあえずやりたいことをやるといいと思います。

森田:習慣化すること、でしょうか。先の2人に言って頂いたように、たくさん作って覚えるのが一番手っ取り早いと思うのですが、そのために必要なのが強制力だと思います。とにかくつくって、できれば発表する、というサイクルを定着させること。これを短いスパンで行うことが非常に効果的だと思います。僕としても、おもしろい作品がたくさん見られるとうれしいので、一緒にがんばれると嬉しいです。

横原:ありがとうございました。

ツールセレクション

また、イベント中では各セッションの間に今回の登壇者の4名に好きなCinema 4Dのツールを語ってもらう映像が配信された。本記事の最後に配信された映像と好きなツールを紹介する。

横原氏:オブジェクトマネージャーのタグ表示

好きな機能はオブジェクトマネージャーのタグ表示です。オブジェクトに対する挙動や役割の制御が、視覚的に整理されたアイコンで一望できる点が気に入っています。

数あるCinema 4Dの機能の中でもかなり古くから存在するものではありますが、構造の把握と柔軟な編集を両立させる設計思想には、いまなお感心させられます。小難しい数値パラメータに煩わされることなく直感的に操作でき、作業のテンポを保てるのも大きなポイントですね。

寺島氏:Atom Array、Vibrate Tag、Cloner

好きな機能はAtom ArrayとVibrate Tag、Clonerです。どれもシンプルな機能なんですが、意外と奥が深いので、いろんな表現を追求できる懐があると思います。

Atom Arrayは昔からある機能ですがビューポートに物量を出すときの心強い味方になってくれますし、Vibrate Tagは地味ながらループもできて便利でめちゃくちゃ使える。Clonerはとにかく探るのが楽しくてモディファイアー系だけでもかなり遊べます。

まめたろう氏:物理演算、Xpresso

好きな機能は物理演算とXpressoです。操作がサクサク動いてストレスがないのが理由ですね。たとえば板を置いてローテーションさせるだけでも、物同士の接触や反応を見るのが楽しくて、いまだに30分くらい遊べます。

最近では、クロスやソフトボディ、Pyroなどのパーティクル系シミュレーションが刷新され、キャッシュなしのリアルタイムプレビューで相互作用が確認できるようになったので、その動きの一つひとつを眺めるだけでワクワクします。

森田氏:Rope Simulation、Spline Wrap

好きな機能はRope SimulationとSpline Wrapです。理由は、細長くて柔らかいクニャクニャした表現が好きだからです。

Spline Wrapは物体をスプラインに沿わせて動かすのに使うのですが、MVに出てくる飛行系やエネルギー系のエフェクトなんかに重宝します。シミュレーションと制御のバランスが絶妙で、偶発性を保ちながら作為も加えやすいのが魅力ですね。あと、これ以外だと最近はCryptomatteもよく使っていて、After Effects側で色を再指定する前提で書き出したりしています。

TEXT_稲庭 淳