2025年4月13日から10月13日までの 184日間にわたって 「大阪・関西万博」が好評開催中だ。「いのち輝く未来社会のデザイン」という テーマの下、様々なコンテンツが 展示されている。本稿では、WOWが携わった民間パビリオン『BLUE OCEAN DOME』とシグネチャーパビリオン『null²』の舞台裏に迫る。

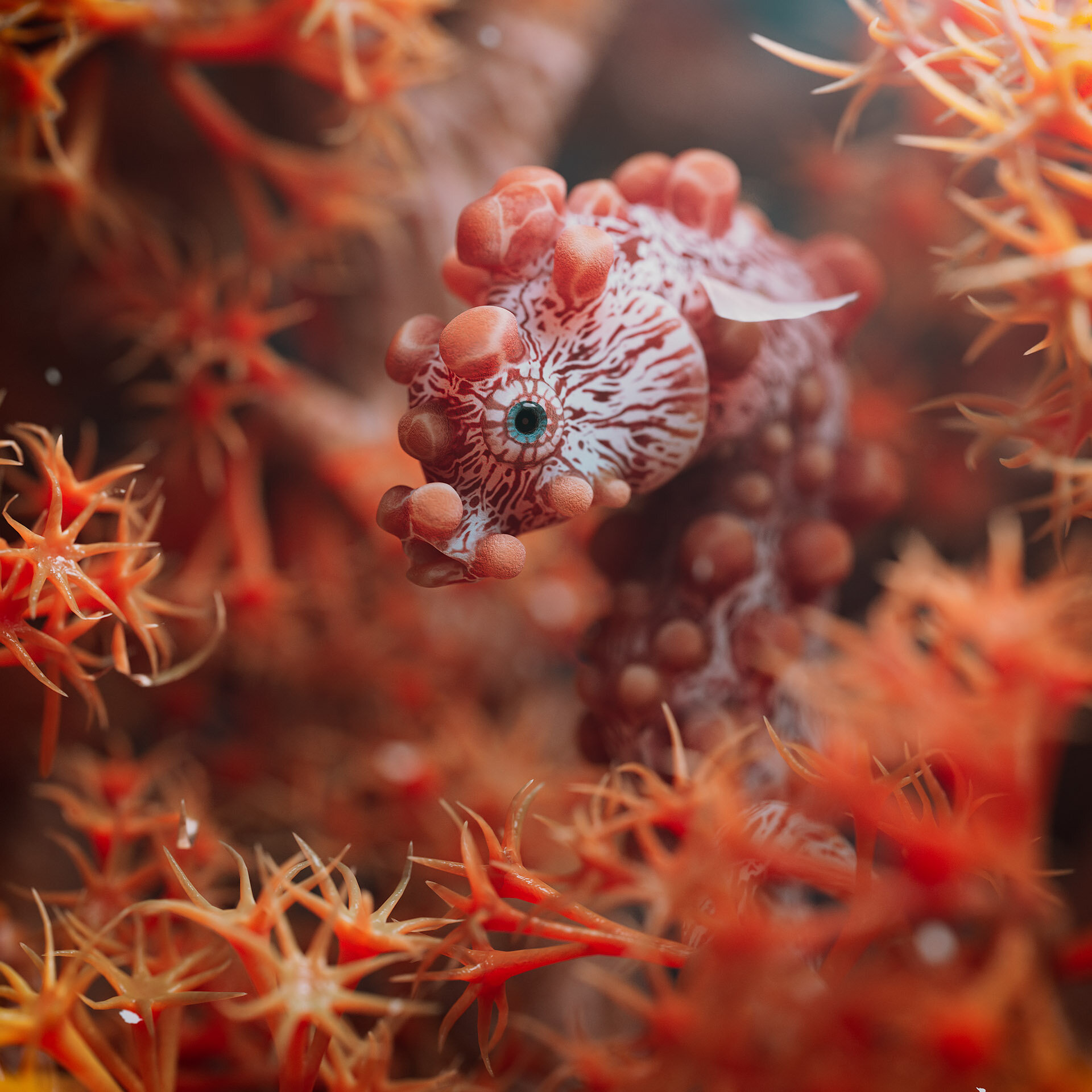

生命連鎖の輝きとプラスチック汚染の実態を、美しさを込めて描く。|『BLUE OCEAN DOME』

民間パビリオン『BLUE OCEAN DOME』

出展者:ZERI JAPAN

深刻なプラスチック汚染の実状と、美しい海洋世界を両立させる

今年で設立から28年を迎える、WOW。ビジュアルデザインスタジオとして、3DCGを積極的に取り入れながら、映像コンテンツの範疇に収まらない多彩なプロジェクトを手がけ続けている。

大阪・関西万博の民間パビリオン『BLUE OCEAN DOME』(以下、BOD)では、直径約10メートルの半球体LED映像装置をアズラボと開発し、本パビリオンのテーマ「海の蘇生」を題材にした映像コンテンツの演出・制作を担当した。

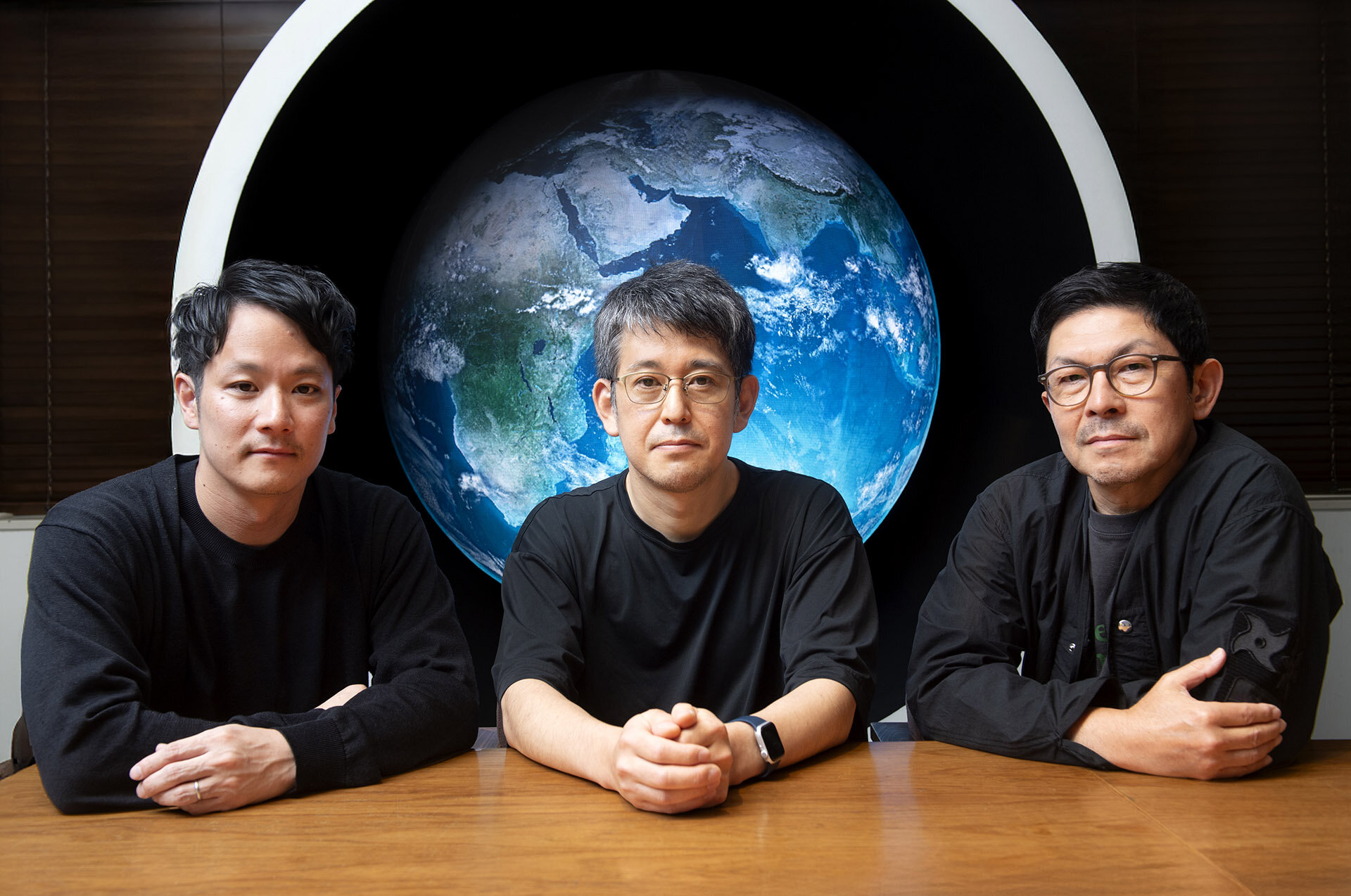

「総合プロデューサーを務めていらっしゃる原 研哉さんから直接ご連絡をいただき、制作に参加しました。『万博に来たら、これを見なきゃダメだよね』と言ってもらえるようなアイコニックなものにするべく、企画を進めていきました」と、クリエイティブディレクター於保浩介氏はふり返る。

『BOD』パビリオンは3つのドームで構成されている。WOWが手がけた映像は、一番大きいドームBに設置されており、『BOD』、ひいては大阪・関西万博を代表するものと言える。

「まずは原さんのコンテに沿ってストーリーボートをつくり、表現や構成を推敲するのと同時に、VR空間で展示レイアウトを検証しました。LEDドームを水平に設置する案も検討しましたが、垂直の方が地球が浮いているようなイメージで鑑賞できるのではないかと現在のかたちに決まりました」と、ディレクター 大内裕史氏。

お椀型のカバーは、展示空間の建築構造もしっかりと見せたいという建築家の意向を受けて原氏が考案したものだという。

「世界初のカーボンファイバーを使ったドームということで、骨組みをしっかりと見せる必要がありました。映像に没入する上では真っ暗な空間が望ましいのですが、それを両立するべくLEDスクリーンを半球型のカバーで覆うことにしました。光を吸収する特殊な塗料により、漆黒が生み出されています」(於保氏)。

WOW公式サイトの『BLUE OCEAN DOME』紹介ページ

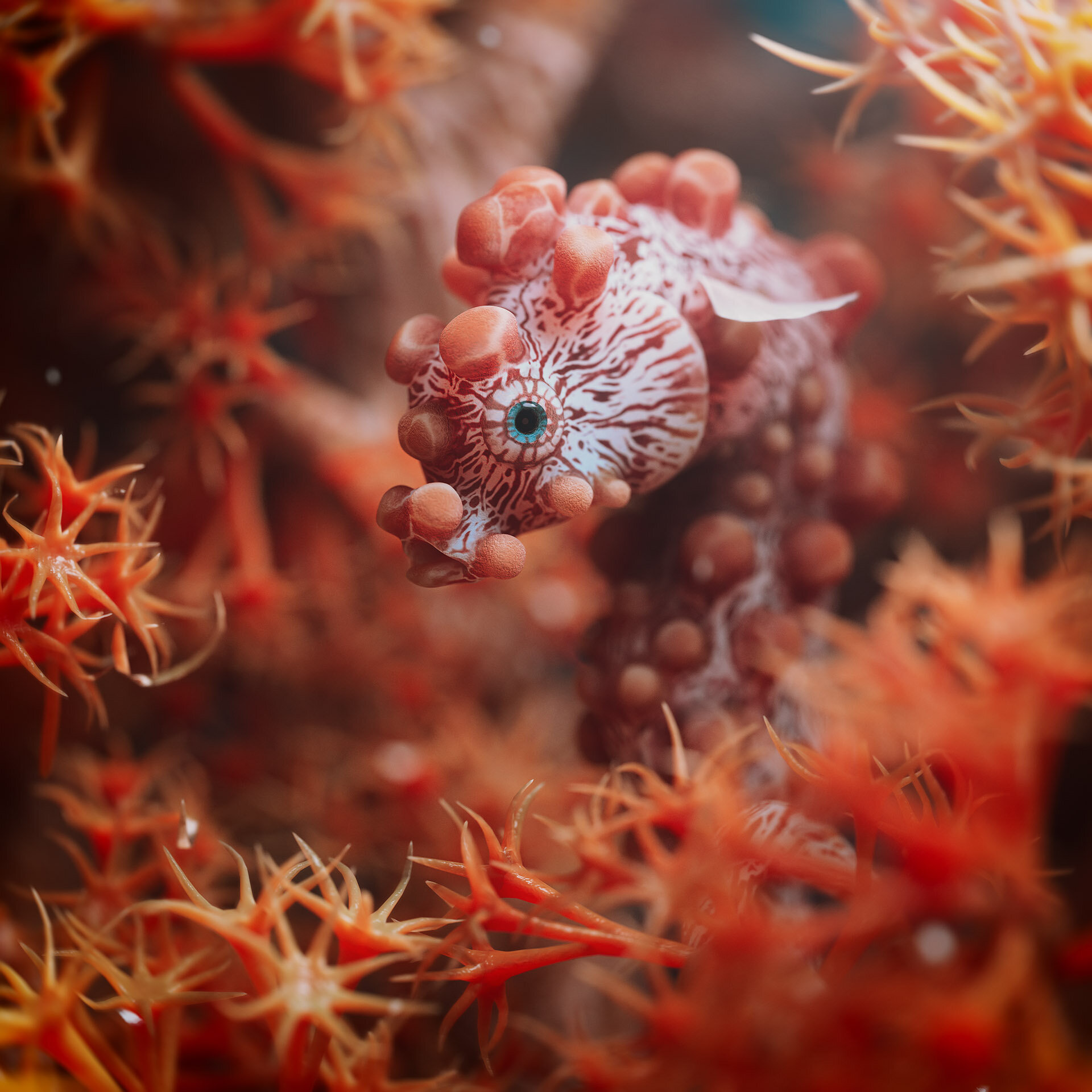

上映される映像は実に美麗で、WOWの真骨頂である。その一方では、鯨の体表が無数のペットボトルの飲み口で覆われる、優雅に泳いでいたウミガメがビニールごみを彷彿とさせるオブジェクトに呑み込まれるといった現在進行形で起きているプラスチック汚染もしっかりと表現している。

「海洋汚染や海水温の上昇といった危機について知ってもらうための映像でもありますが、恐怖心を煽るのではなく、豊かな海洋を美しく描くことで、映像を観た人に関心をもってもらうことを目指しました」(於保氏)。「4年にわたる大きなプロジェクトであり、3Kサイズの大画面用CG映像制作は、細部の描写まで求められるため、ひと筋縄ではいきませんでした。ですが、上映が終わった後、自然と拍手が起きたのを目の当たりにして感動しました」(大内氏)。

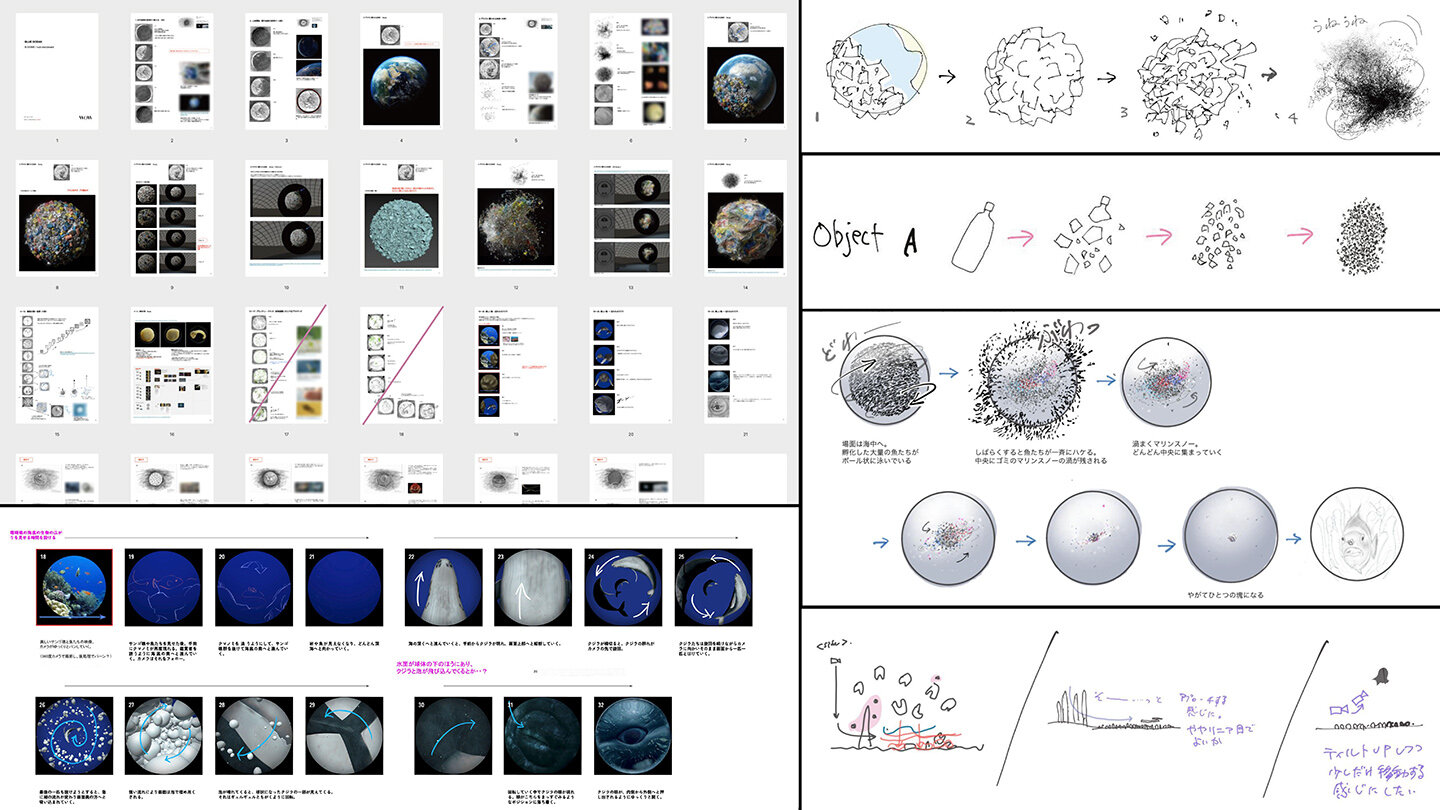

Topic 01:約1/6スケールのモックを制作

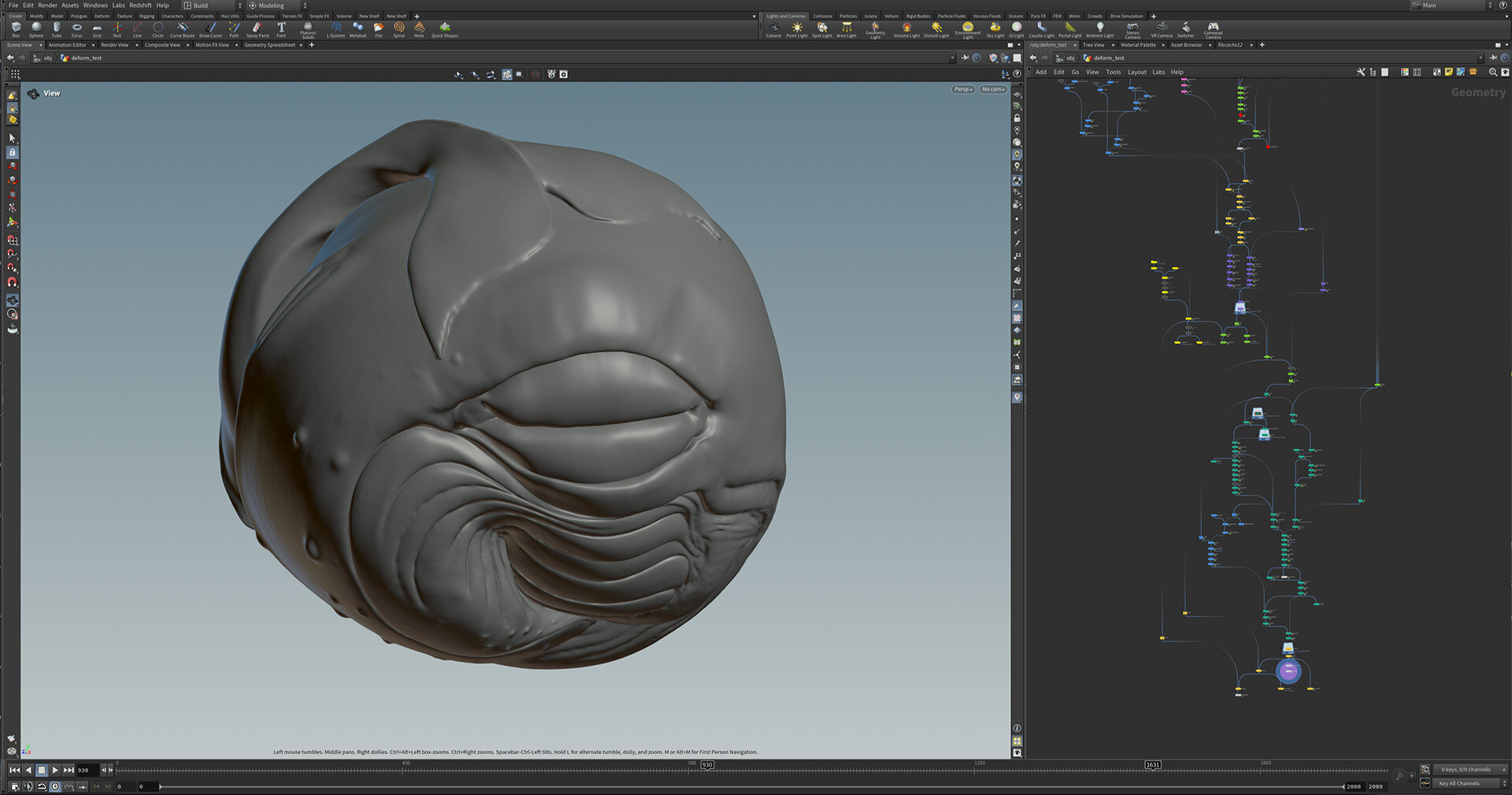

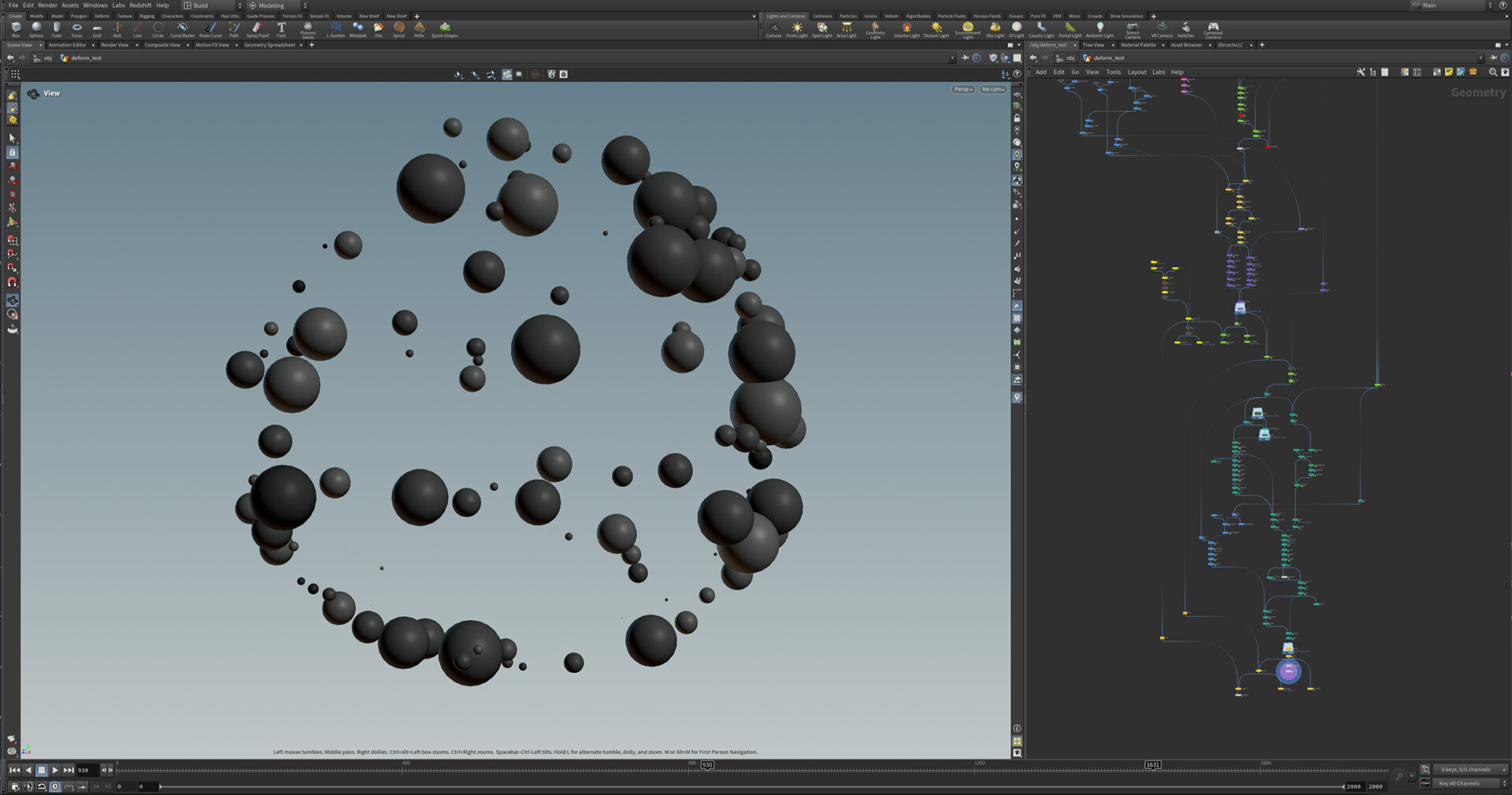

Topic 02:Houdiniによる鯨の表現

-

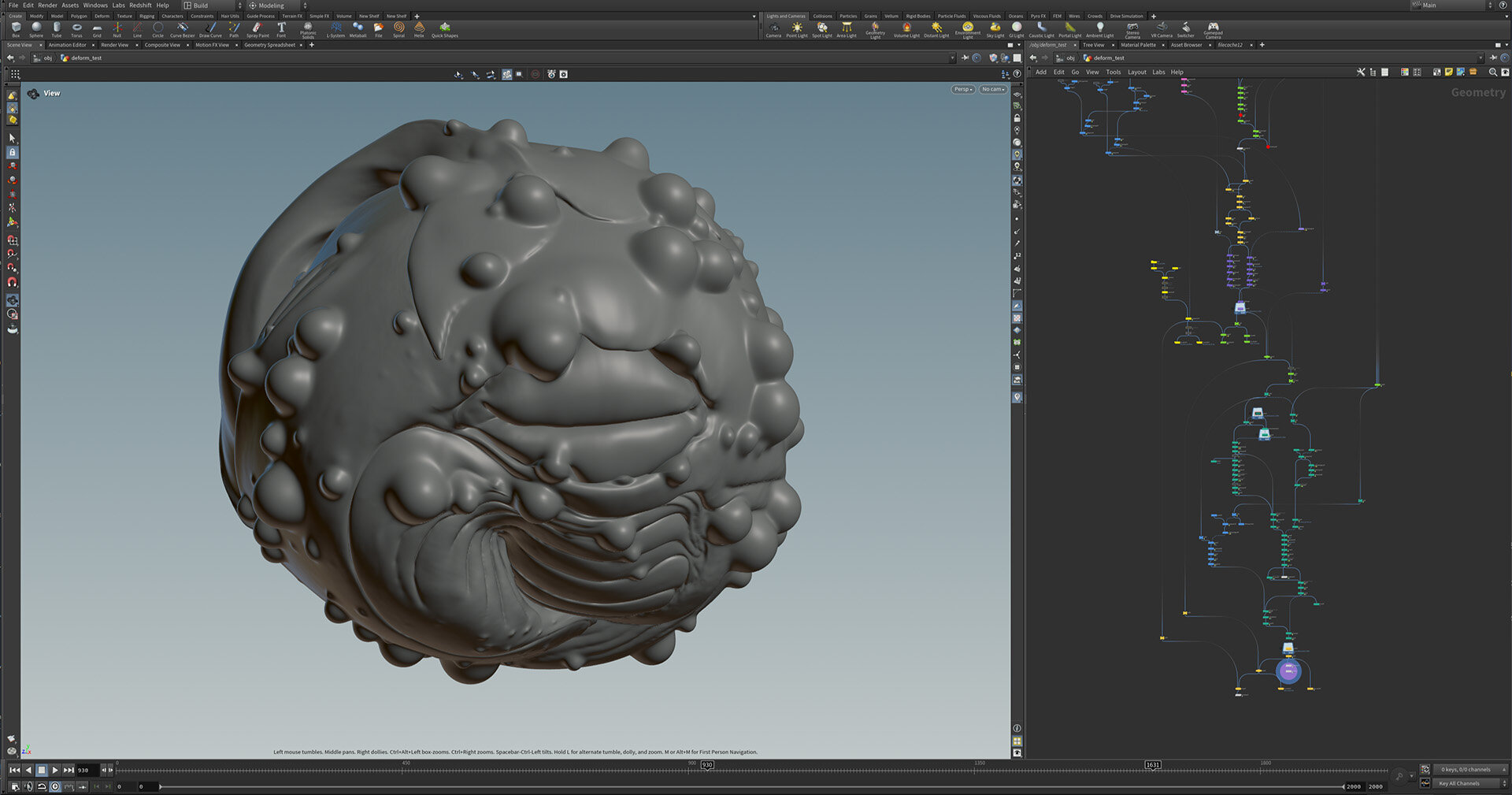

▲<A>鯨の目のアップからの変形シーンは、曽根宏暢氏が担当した。Houdiniを使い、ベースの球体鯨のメッシュにデフォームをかけていく手法で作成していく -

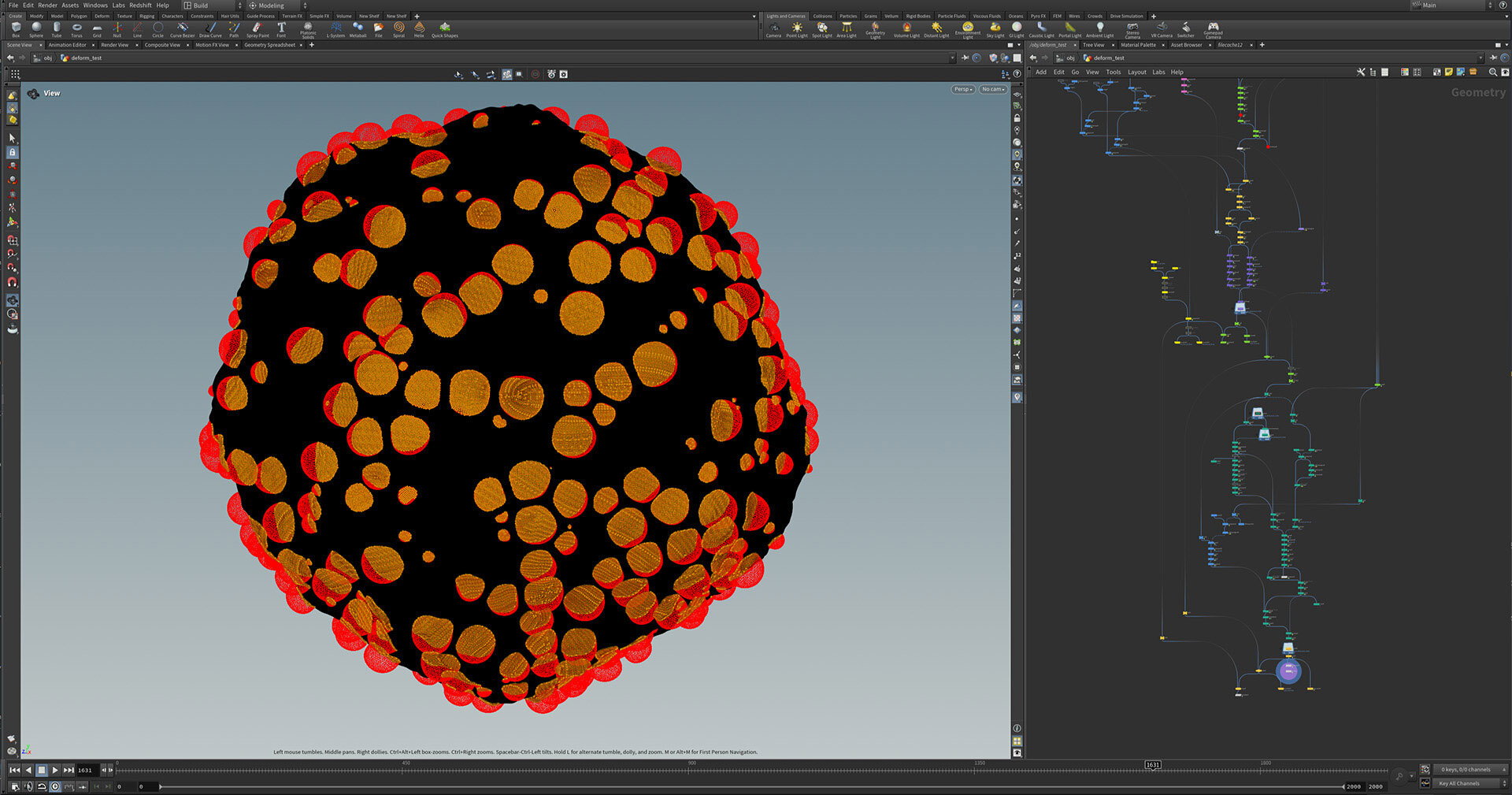

▲<B>球体鯨に作用する要素の土台はPOPにて一連で作成。ペットボトルの発生、沸騰、欠損のそれぞれのシークエンス用にグループ分けをした上でデフォームを適用。図はペットボトルの発生に利用するベースのパーティクル

-

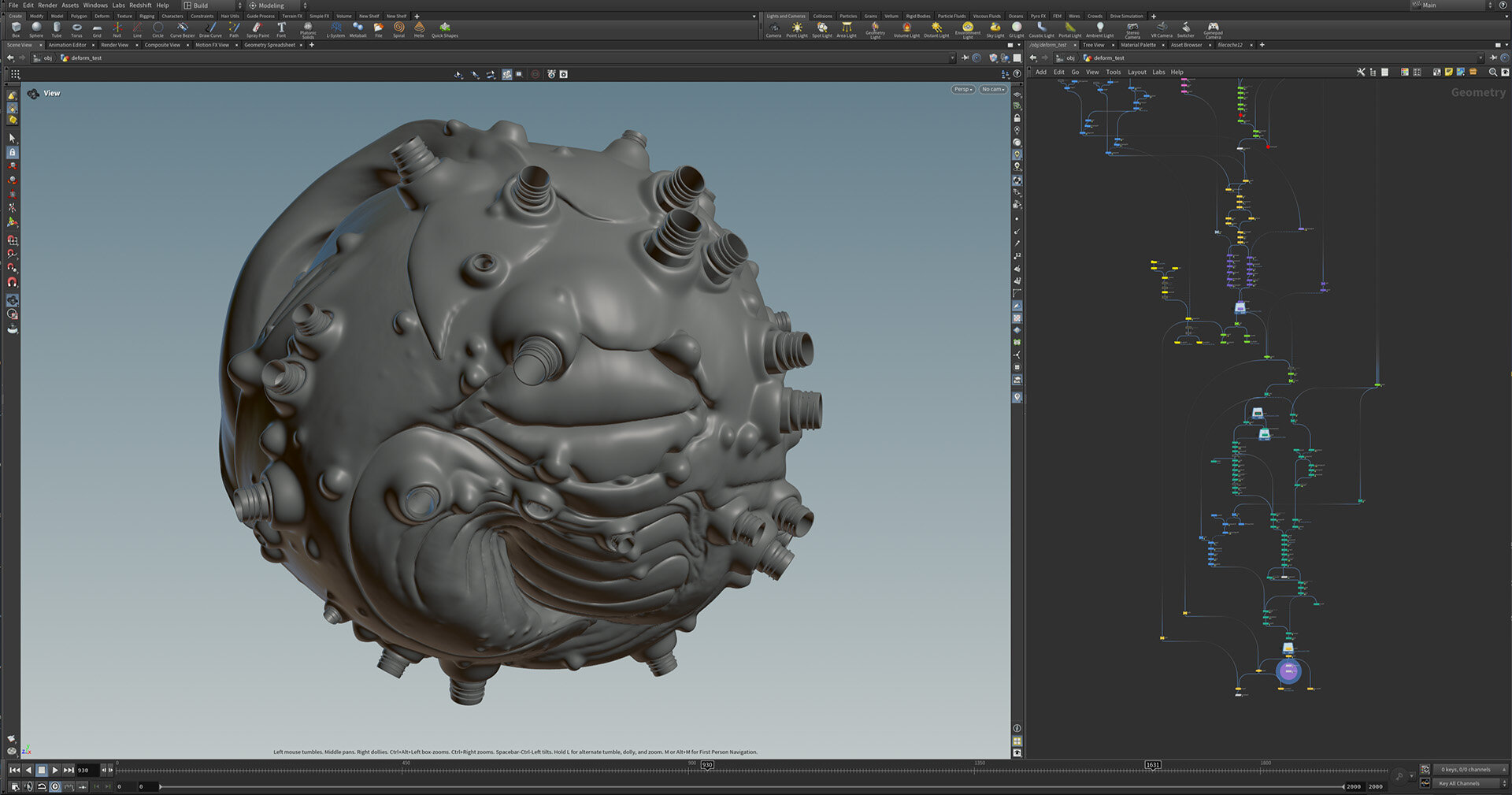

▲<C><B>を利用し、球体鯨にペットボトル発生の土台になる膨らみを付けた状態。パーティクルを使いrayを使ってデフォーム -

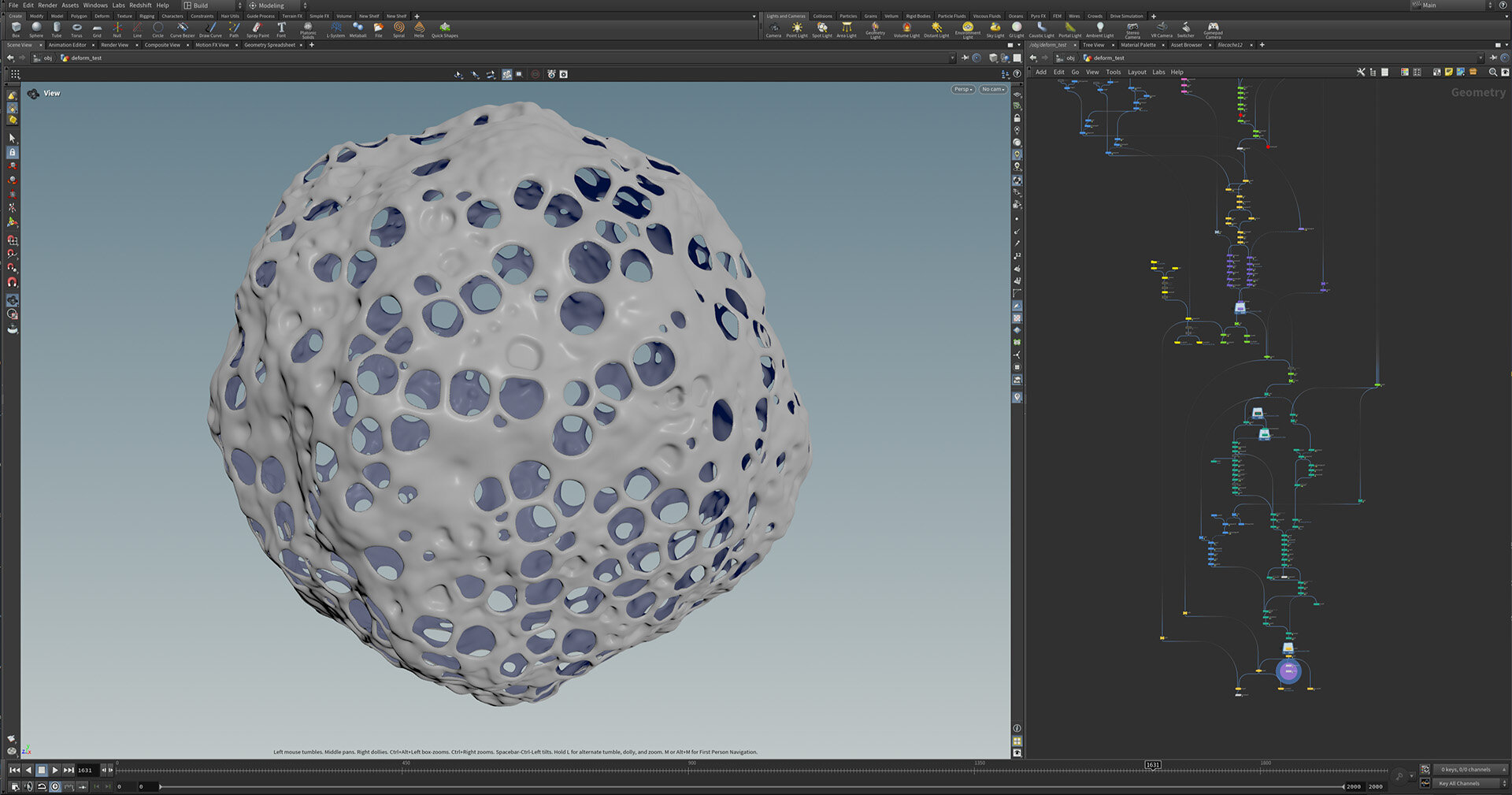

▲<D>さらにペットボトルが生えてくる部分の穴を作成し、ペットボトルも配置。有機的なイメージをもたせることを意識

-

▲<E>ボロノイ状の穴に覆われていく欠損も、パーティクルをボロノイ状に加工することで穴空けに利用 -

▲<F>メッシュに穴を空けた状態。ボロノイ状にしたパーティクルとintersection analysisで穴のエッジをつくり、それをrayのターゲットに利用して穴を空けている

Topic 03:画竜点睛のカラーグレーディング

カラーグレーディングの例。会場の明るさや、特注LEDディスプレイに表示したときの輝度などを考慮しながら、さらに情感が高められた

万博だからこそ実現できるスケールで、 技術と想像力を結集する。|『null²』

プロデューサー:落合陽一

https://expo2025.digitalnatureandarts.or.jp/

万博でしかつくれないものをつくる

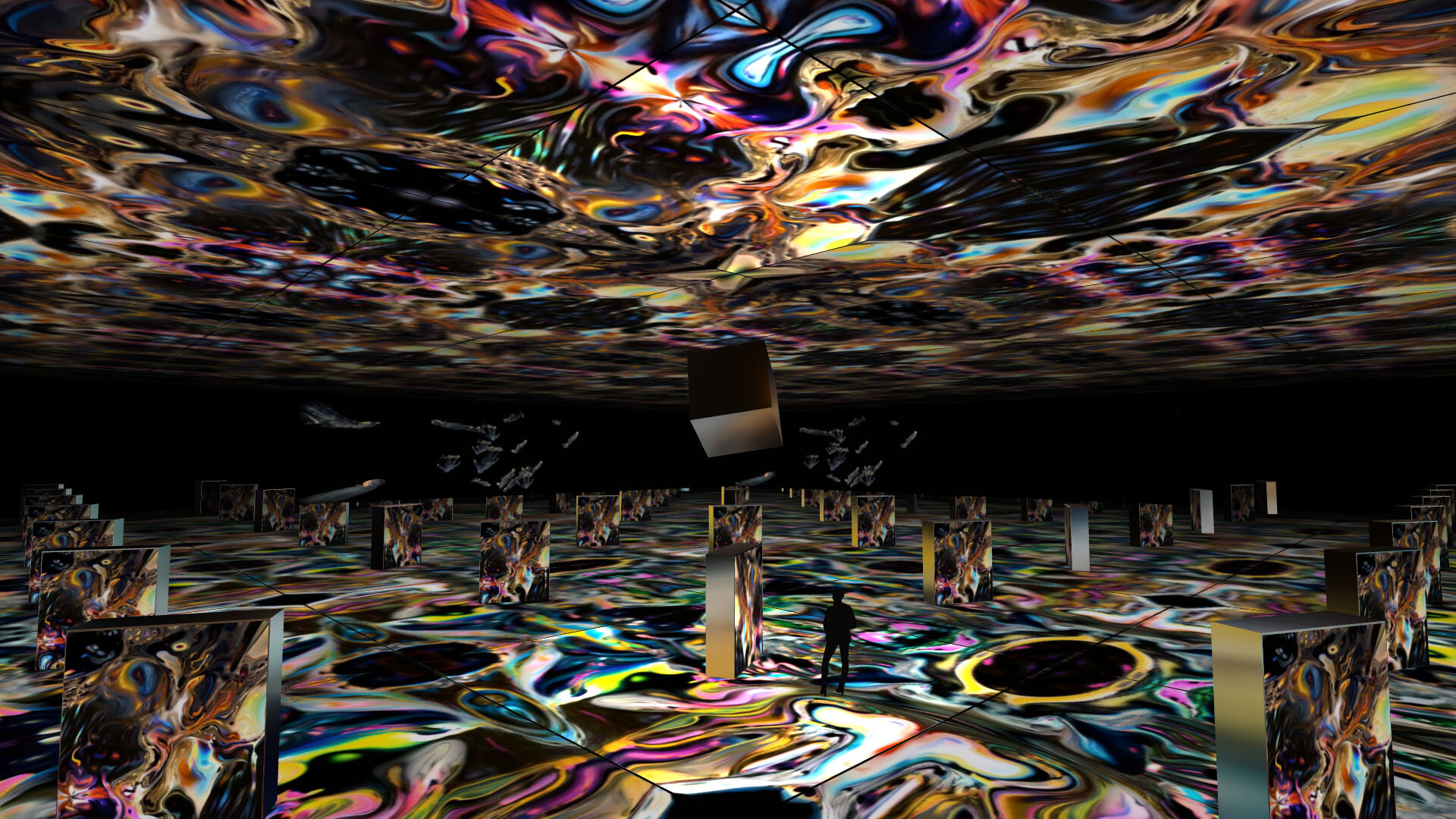

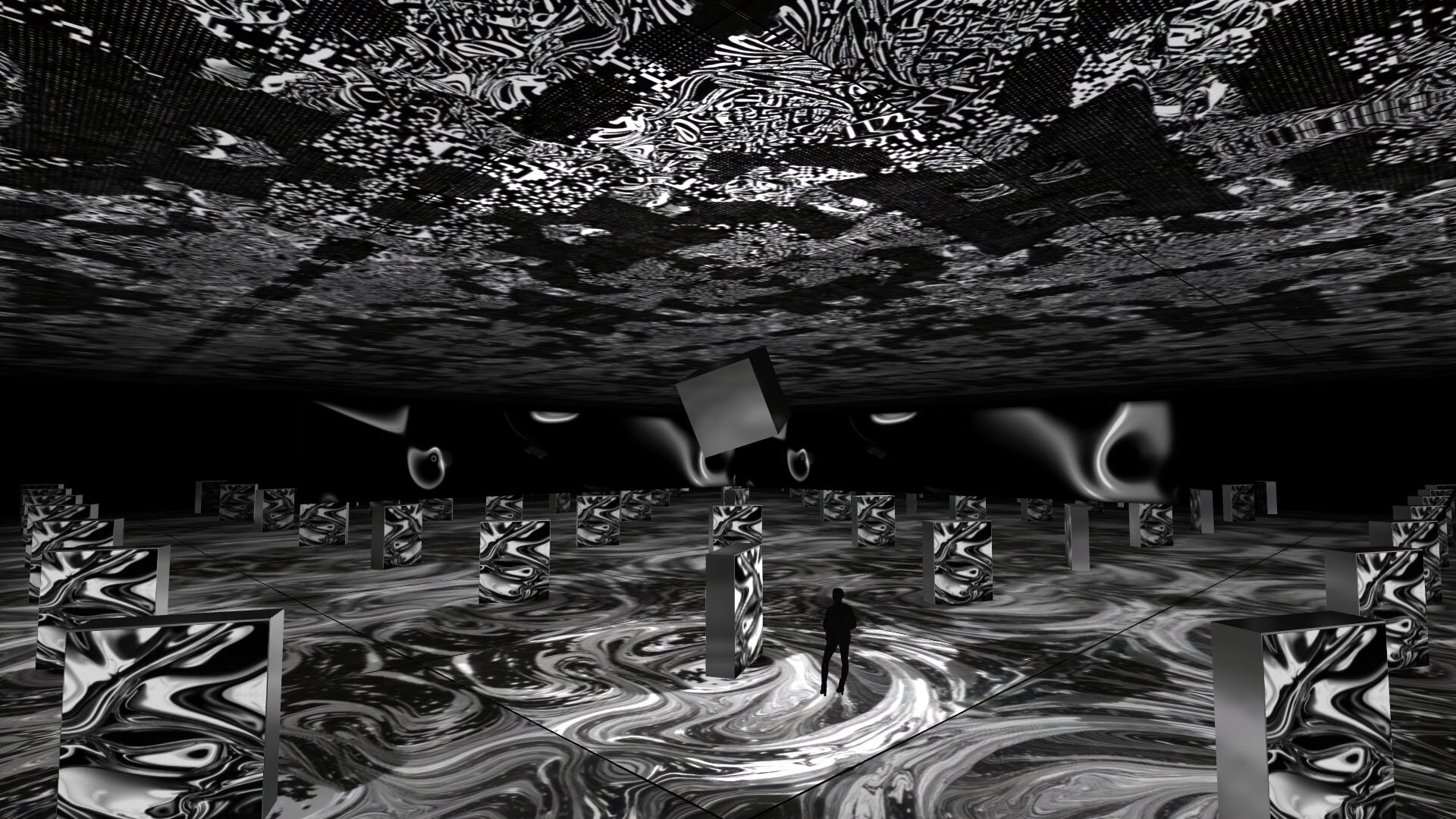

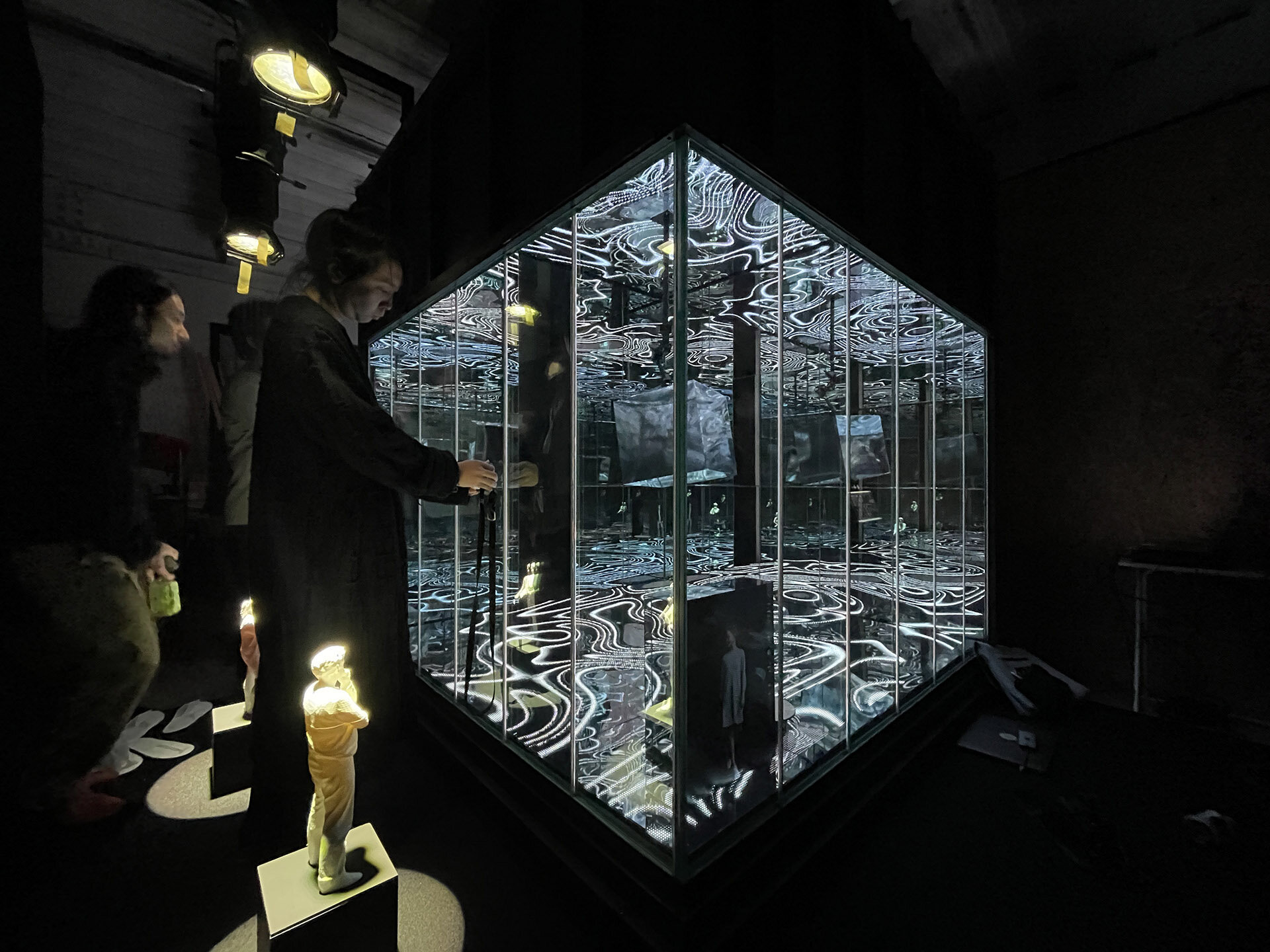

WOWは、シグネチャーパビリオン『null²(ヌルヌル)』の制作にも参加した。メディアアーティスト落合陽一氏がプロデューサーを務める『null²』は、「いのちを磨く」をテーマに、自然と人工物、あるいは身体と情報空間が融合した「デジタルネイチャー」の体験を通じて、自己認識や生命観を再認識するパビリオンとなっている。

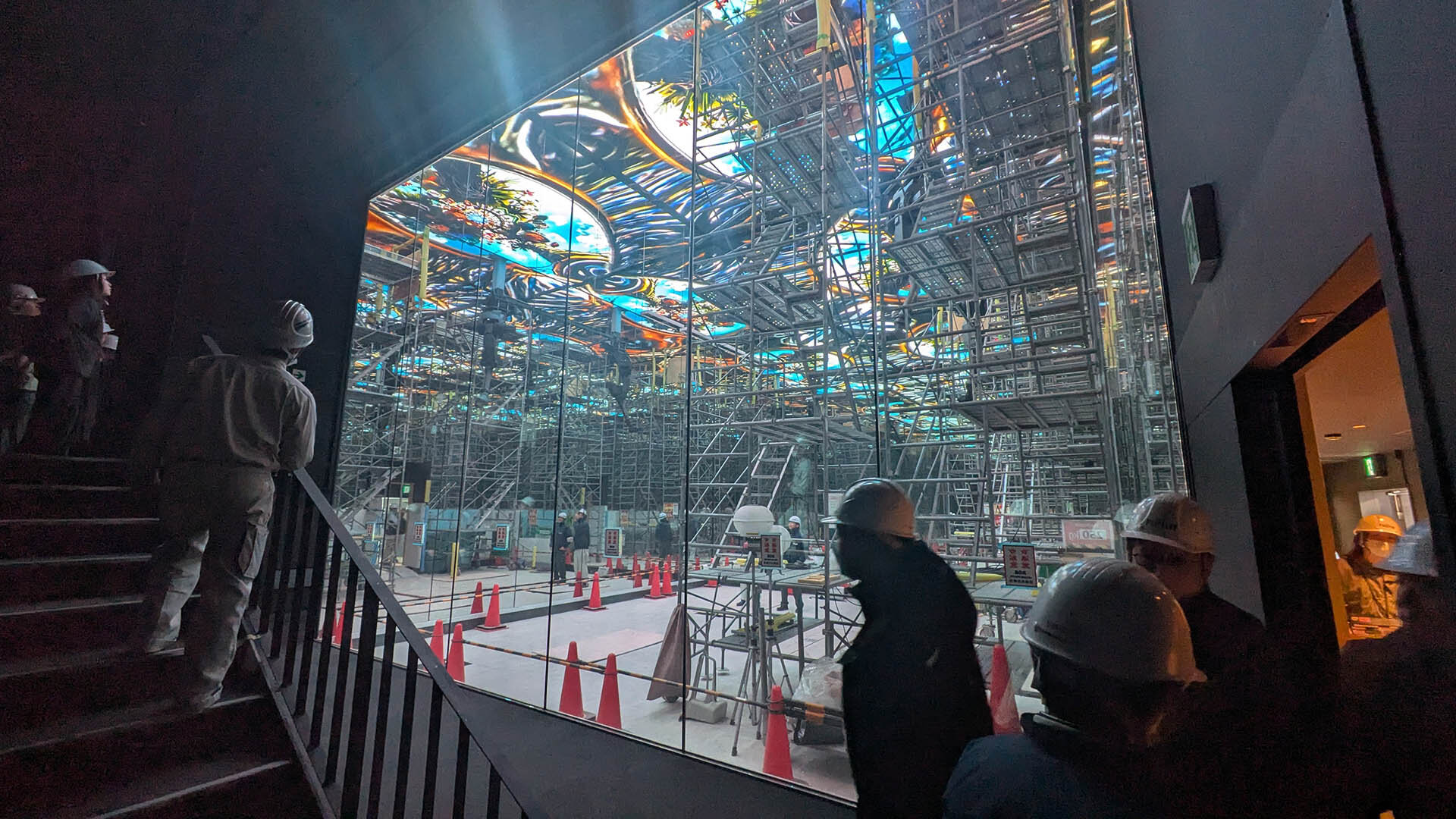

「落合さんとは、『落合陽一×日本フィルプロジェクト』で映像の奏者として参画するなど、これまでにも複数の案件でご一緒させていただいています。ですが、今回は『万博でしかつくれない作品をつくりたい』という落合さんの思いもあって、事前に決めた仕様に沿ってつくるのではなく、様々な検討や検証はしつつも、万博の会場に入ってから参加したメンバーがそれぞれの作家性を発揮させながらその場で一緒につくり上げていくことになりました。建物自体もイチから組み上げたので、今後の活動にとっても良い勉強になりました」と、ディレクターを務めた近藤 樹氏。

特定のコンテンツを担当するのではなく、展示館内の映像、音響、ロボット制御、さらに体験のフローから館外の映像まで、多岐にわたるクリエイティブの在り方を落合氏と共につくり上げていった。

「プロジェクト自体は4年ほど前から始まっていましたが、僕は2024年の春から参加しました。まずは落合さんがつくられた大量のコンセプト資料を読みながら、どのようなことをやりたいのか学びつつ、プロトタイプを提示しながらすり合わせていきました。それと並行してフィージビリティの検証など、具体的にどのようにシステムを構築するのが良いか考えていきました。通常の展示コンテンツの場合、後半はシステムをつくり上げていく作業が中心になりますが、『null²』は最後までスクラップ&ビルドを続けながら完成させた感じでした。その意味でも万博ならではだったと思います」と、テクニカルディレクターを務めた船津武志氏はふり返る。

WOWに期待されていたことは、幅広いクリエイティブや、斬新な制作手法にも対応できる柔軟さだけではない。

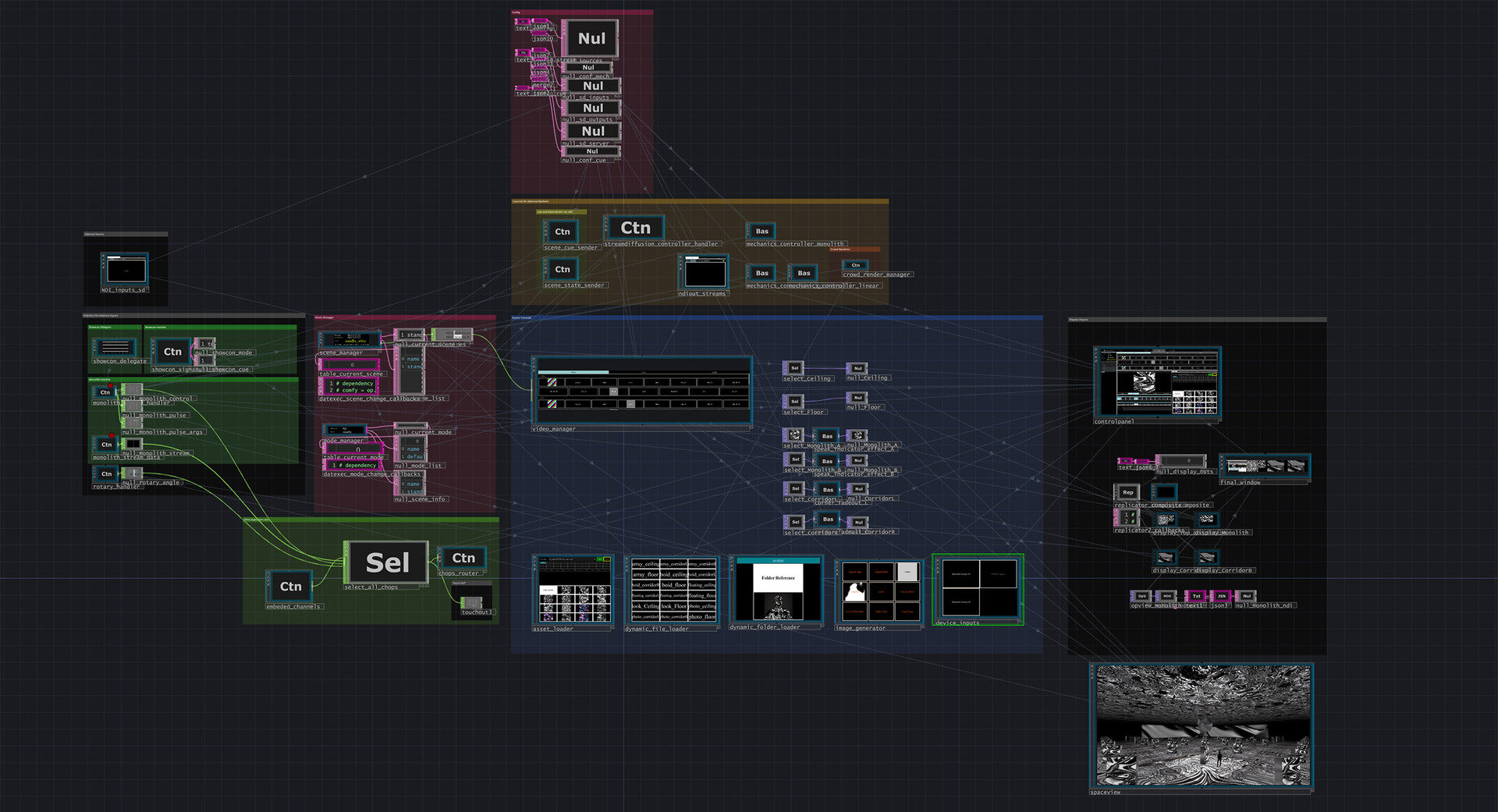

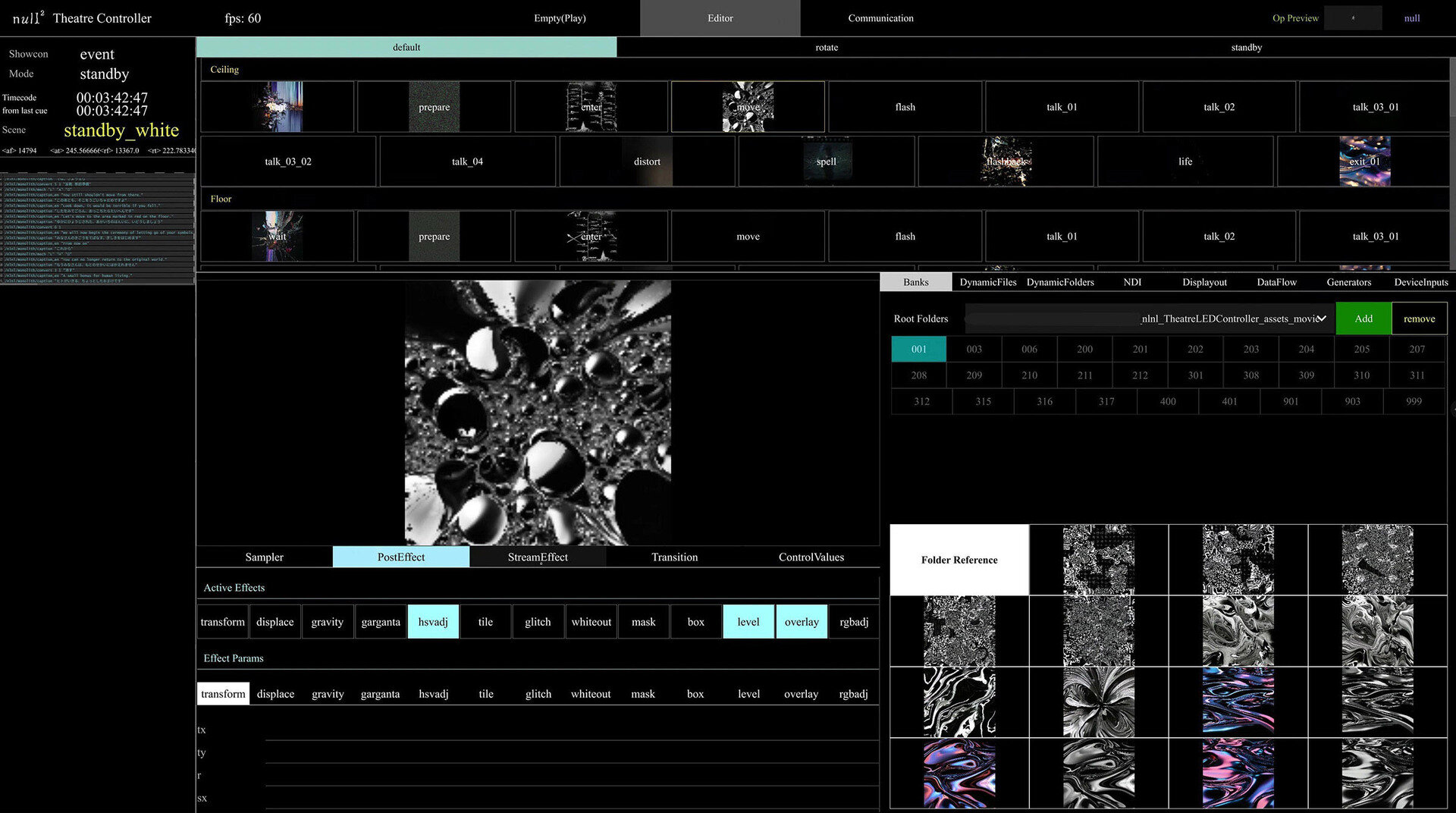

「AIによるリアルタイム動画生成なども取り入れていますが、その場で生成されたものを単純に出力していたわけではありません。船津が作成してくれたTouchDesignerの演出システムで様々なエフェクトを追加しながら、空間にフィットするものを追求しました」(近藤氏)。

https://www.w0w.co.jp/works/null2

Topic 01:シミュレータを独自に開発

▲ 「Theatre Controller」の使用例。映像の最終出力をシステム内部でシミュレータに出力し、リアルタイムプレビューを可能にした。鏡とロボット制御を組み合わせた無限反射の見え方については、インスタンスの反転と減光によって仮想で表現している

Topic 02:ポストエフェクトによる一体化

▲ ポストエフェクトのコントロール例。図は、重力レンズのような歪みを加える“gravity”エフェクトのON/OFF。エフェクトのパラメータはUIからコントロールできるようになっている

Topic 03:現場での気づきから生まれる作家性

INTERVIEW & TEXT_NUMAKURA Arihito

PHOTO_弘田 充 / Mitsuru Hirota