2025年7月22日(水)から3日間開催されたゲーム開発者向けカンファレンス「CEDEC 2025」。本稿では、モバイルアプリ『魔法少女まどか☆マギカ Magia Exedra』(以下、Magia Exedra)に関する講演「『魔法少女まどか☆マギカ Magia Exedra』の必殺技演出を徹底解剖! -キャラクターの魅力を最大限にファンに届けるためのこだわり-」から、原作アニメの魅力を受け継ぎながら必殺技演出をどのようにゲームへ落とし込み、プレイヤー体験を形作ったのかを紹介する。

原作の再現と進化を目指して

TVアニメ『魔法少女まどか☆マギカ』が放送されたのは2011年。第1話は一見かわいらしい魔法少女作品に映りながら、回を重ねるごとに前衛的な演出と衝撃的な展開が続き、最終回まで予測不能な物語は視聴者を翻弄し続けた。その衝撃は14年を経ても色あせず、映画化やゲーム化を通じて今なお強い支持を集めている。

『Magia Exedra』は、そうした世界観を継承しつつ、ゲームならではの迫力あるアクションと必殺技表現を打ち出した作品だ。本講演では、開発を手がけるWFSからシネマティクスアーティストの新谷雄輝氏、金子俊太朗氏、佐々木文哉氏が登壇。ファンの印象に残る必殺技をいかに設計し、ゲーム体験へ落とし込んだかを語った。

『Magia Exedra』は、『魔法少女まどか☆マギカ』本編や『マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝』を含むシリーズ全体を網羅したゲームであり、登場する魔法少女の数は膨大だ。

開発チームがまず掲げた目標は「魔法少女たちの魅力をファンに最大限に届けること」だった。その表現の中心に据えられたのが必殺技である。必殺技はゲーム内で強力な攻撃であると同時に、キャラクターの個性を最も鮮やかに描き出せるカットシーンでもあるからだという。

開発においては、安定した高品質の演出を制作することに加え、「必殺技の価値をどう作るか」が大きな課題となったという。

その背景には、近年スマートフォン市場でハイエンドなグラフィックを備えたゲームが台頭していることがある。グラフィックの要求水準が高まるなか、「今の時代に通用する演出を、安定して届けるにはどうすればよいか」を模索せざるを得なかった。

検討の末、開発陣は必殺技の方針を「原作再現+進化」と定めた。原作アニメの世界観を尊重しつつ、名シーンを現在の技術で再解釈し、カットシーンとして実装することを核に据えたのだ。方向性が固まったことで、本格的な開発がスタートしていった。

3段階のコンテ制作で引き出す魔法少女の魅力

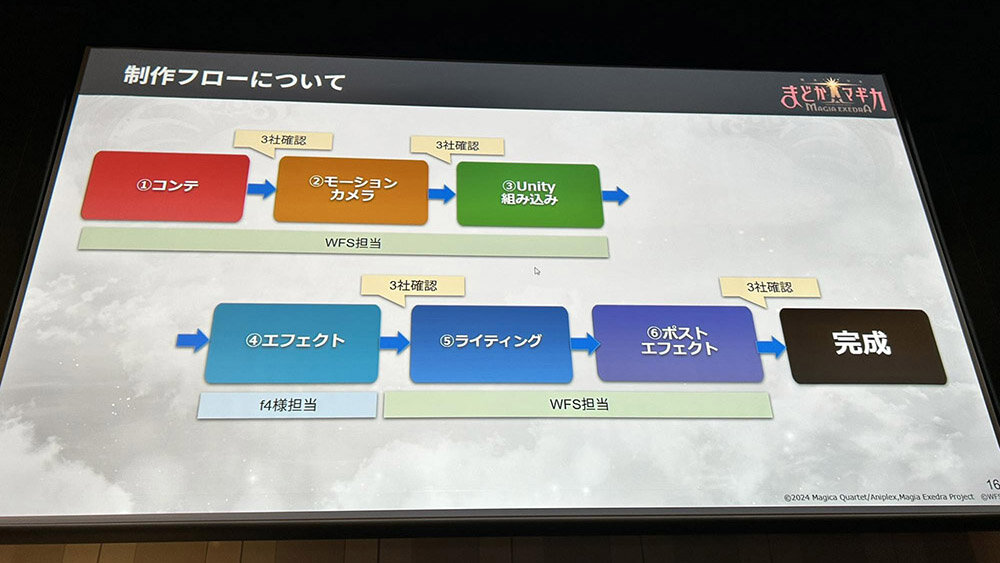

必殺技カットシーンの制作フローは、以下のスライドに示された工程に沿って進められた。WFSがコンテ制作やカメラワーク、Unityへの組み込みから最終仕上げまでを内製で担当し、エフェクト制作のみをf4samuraiに委託する体制を採っている。

制作の要となるコンテは、字コンテ・絵コンテ・Vコンテの3段階を経て具体化される。文字による設計から映像イメージへと順を追って精度を高め、最終的なカットのビジョンを固めていくながれだ。

まず字コンテでは、カット全体で表現したい要素を言語化することに重点を置く。キャラクターごとに「神々しさ」「大人の余裕」といったキーワードを設定し、必殺技で際立たせたい魅力を確認する。

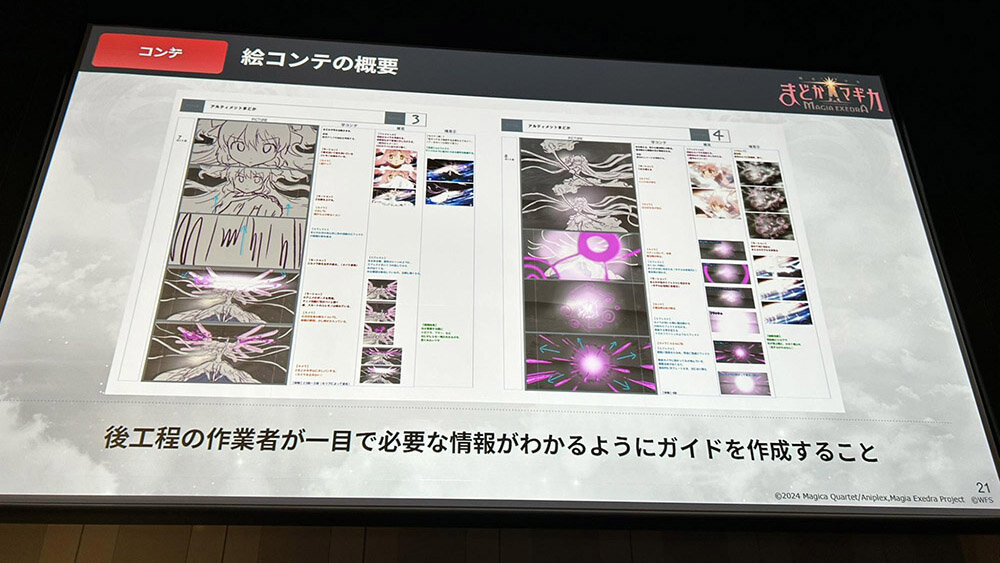

続く絵コンテでは、カットシーンの構図や演出プランを具体的にまとめる。後工程のスタッフがひと目で必要な情報を理解できるよう、細部まで記載することが重視されている。

絵コンテでは特に、キャラクターのポージングやカメラ構図を描き込み、早期に確定させることが重要となる。後工程での変更を防ぎ、全体の制作効率を高めるためだ。

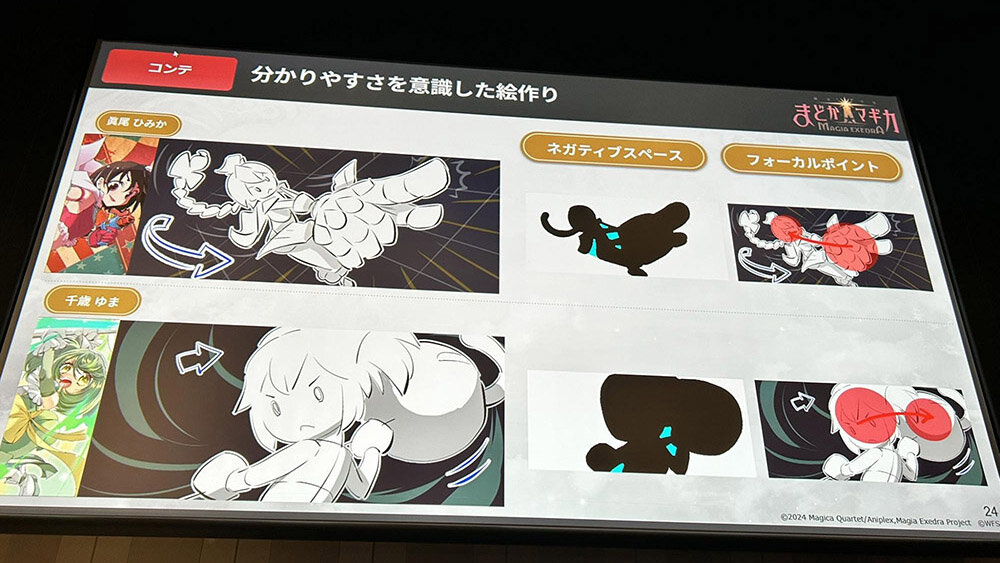

構図の指示には複数の工夫が盛り込まれている。ひとつはキャラクターを画面のラインに沿わせる方法で、画面に対して垂直なラインで登場させるカットや、攻撃動作に合わせて斜めのラインを用いるカットなどがある。

また、全体構図ではプレイヤーにとって見やすい画づくりを重視した。具体的には、キャラクターの周囲に空白を設けるネガティブスペースを意識し、視線を自然に惹きつけるように設計している。さらに、奥にある顔から攻撃を放つ腕へと視線が流れるよう、フォーカルポイントを整理することで、演出の見どころが鮮明になるように工夫している。

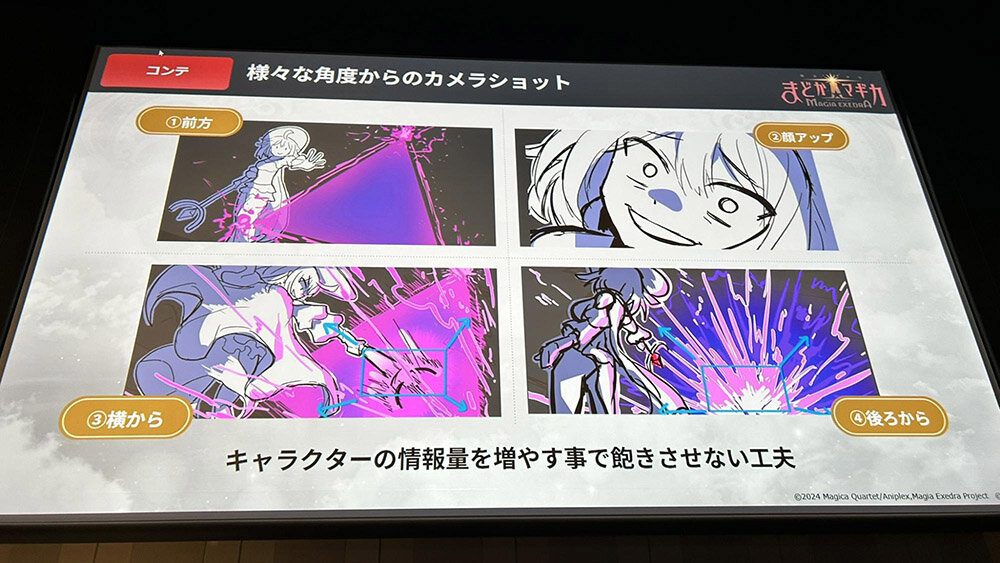

絵コンテでは、様々な角度からのカメラショットや、空間の奥行きを意識した演出を盛り込むことも重視された。これにより画面内の情報量が増し、迫力のある映像表現が実現する。結果として、プレイヤーを飽きさせないダイナミックなカットシーンへとつながっている。

また、多数の魔法少女が登場することもあり、キャラクターごとの特性に合わせた表現が積極的に採り入れられた。

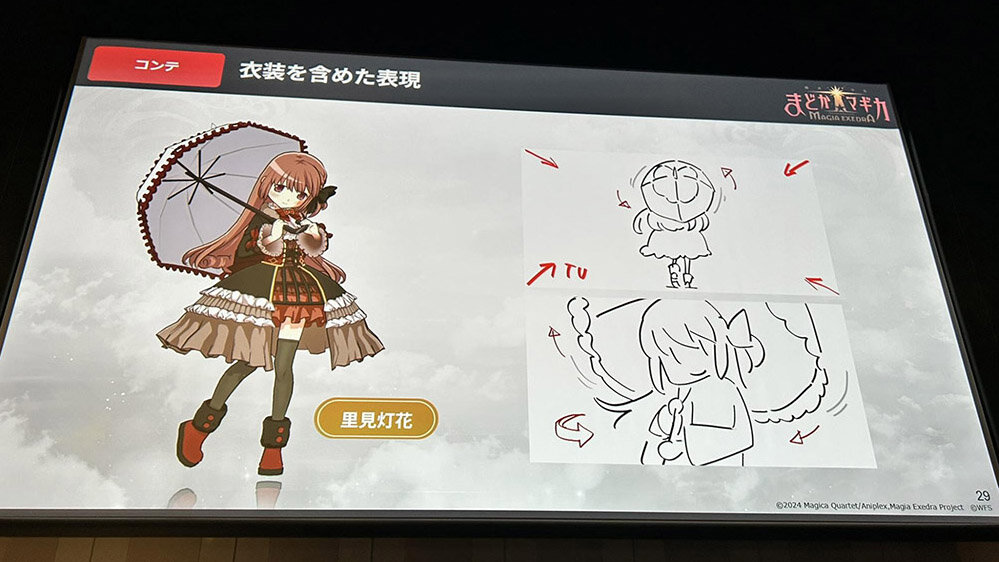

魔法少女はそれぞれ個性的な性格をもち、その個性は衣装や小物にも反映されている。小柄なキャラクターなら大きな武器を扱ってふらつく演出を加えたり、双子のようなキャラクターなら演出を似通わせるなど、細部に工夫が施された。

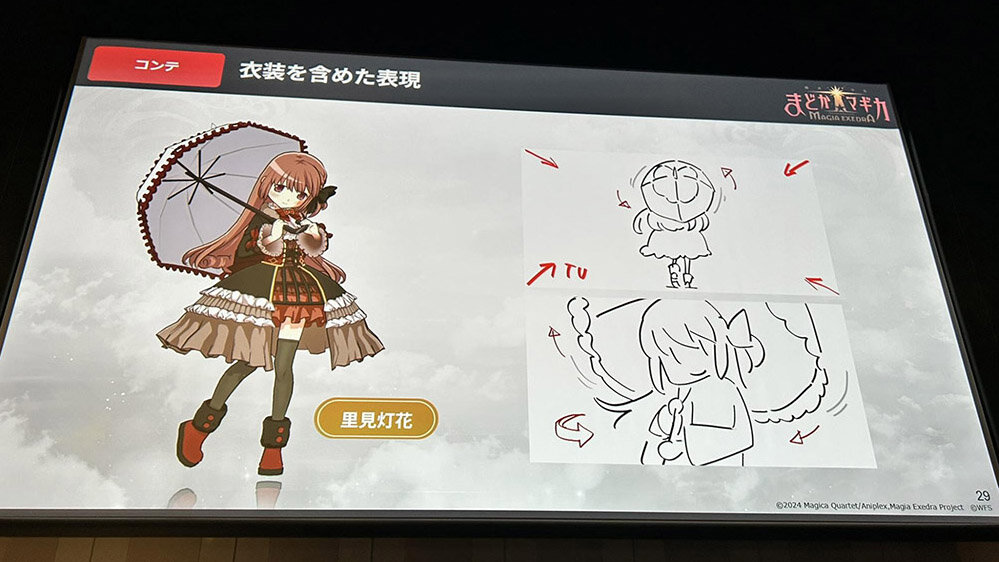

例えば、里見灯花はフリルをあしらった衣装が印象的なキャラクターだ。彼女の必殺技演出では、優雅さとミステリアスさを強調するため、登場時にミドルショットからクローズアップへと移行し、傘越しに振り返る動作が採用されている。

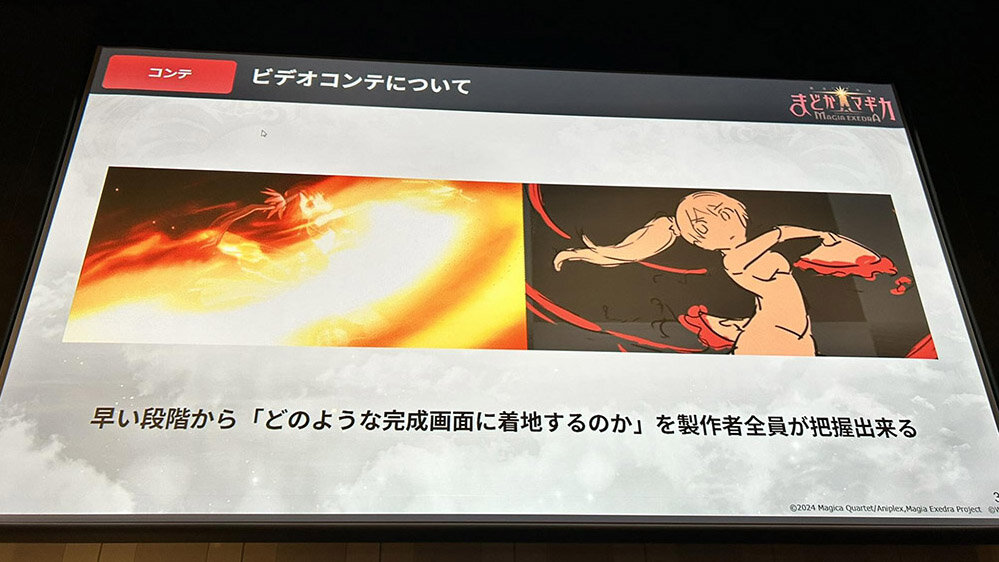

最後のVコンテでは、本格的な実装を見据え、後工程のスタッフ全員が完成画面をイメージできるように仕上げていく。ここでは各キャラクターの魅力を改めて確認しながら、矢を放つといったアクションを視覚的にわかりやすく表現することが重視された。

原作アニメの勢いを再現し、進化させるモーション

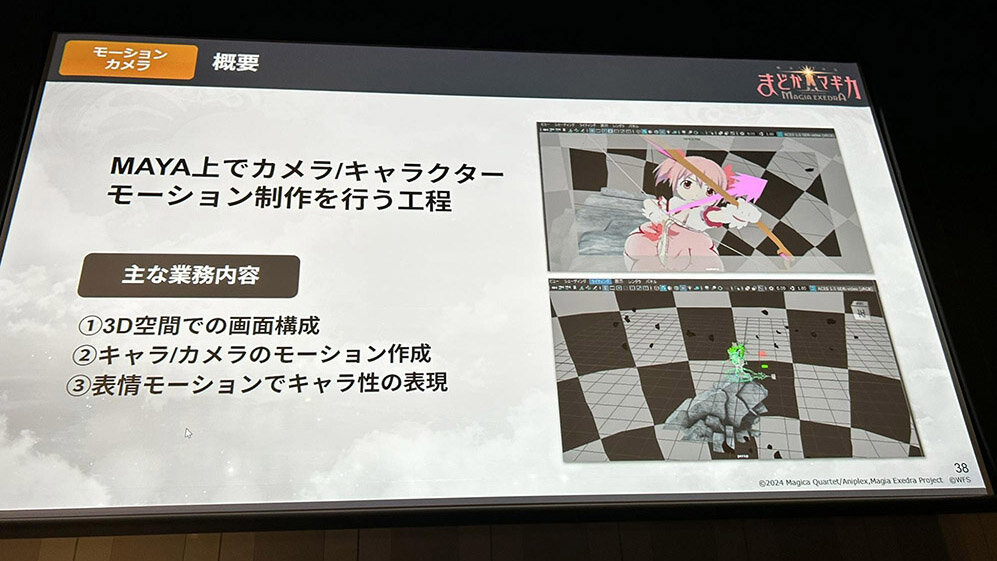

続いて、モーションカメラは主にMaya上で制作する。ここでは3D空間内でレイアウトを整え、キャラクターとカメラの動きを付け、最後にフェイシャルを加えることでキャラクターの魅力を引き出す。

まず、絵コンテを参照しながらキャラクターモデルにポーズを取らせ、レイアウトを構築する。重要となるのは魔法少女の「かっこよさ」や「可愛さ」を際立たせることだ。特に「キャラクターの魅力を活かすためには顔を見せることが最優先」と考え、武器や小物で顔が隠れないように調整を行なった。

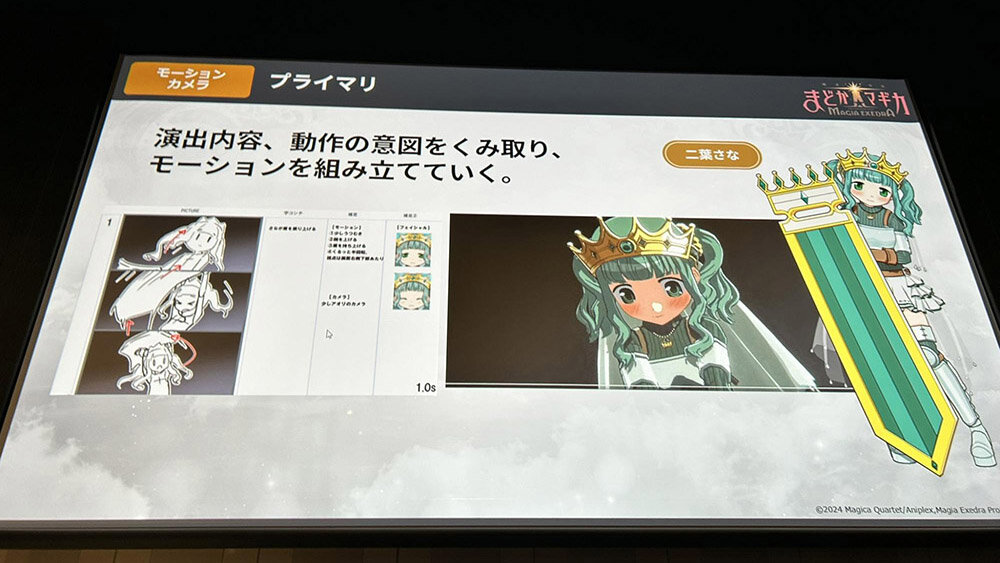

レイアウトが固まったら、次にモーション制作へと進む。ここではまず、プライマリとセカンダリのモーション制作について解説された。

プライマリとなるキャラクターモーションでは、絵コンテを確認しながら演出の内容と意図を汲み取り、キャラクターとカメラの動きを構築していく。一方、セカンダリのモーションでは髪や小物といった揺れものを扱う。ただし、物理演算は使用せず、ねらった映像に仕上げるために、全て手付けでアニメーションを制作しているという。

続いて、「原作再現+進化」をどのようにモーションで実現したかが語られた。

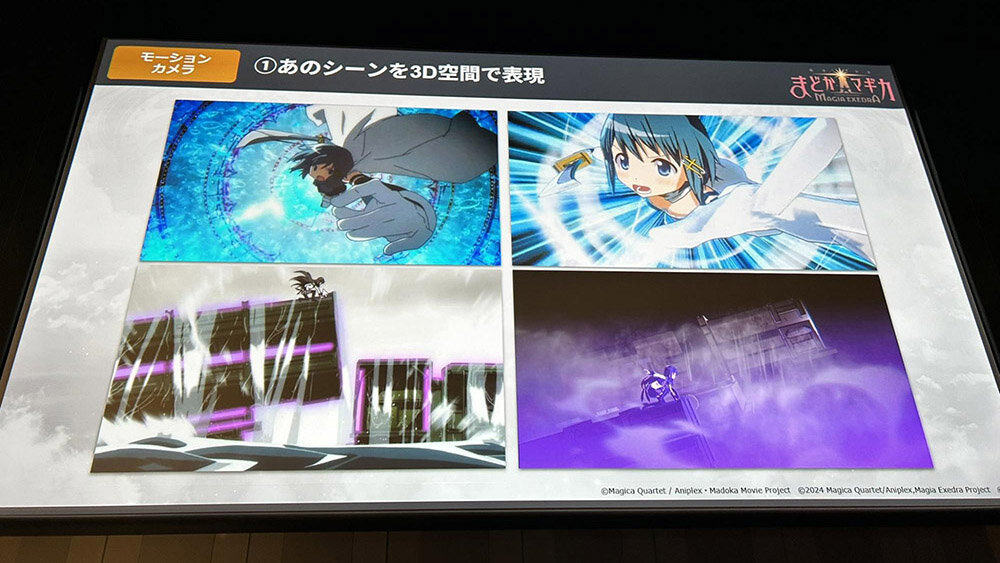

「原作再現」のポイントは、まず「原作の名シーンを3Dで再現すること」、そして「キャラクターの魅力をポーズやモーションで表現すること」にあった。これに加えて「進化」の要素として、「3Dならではの“ウソ”をつくこと」が挙げられた。

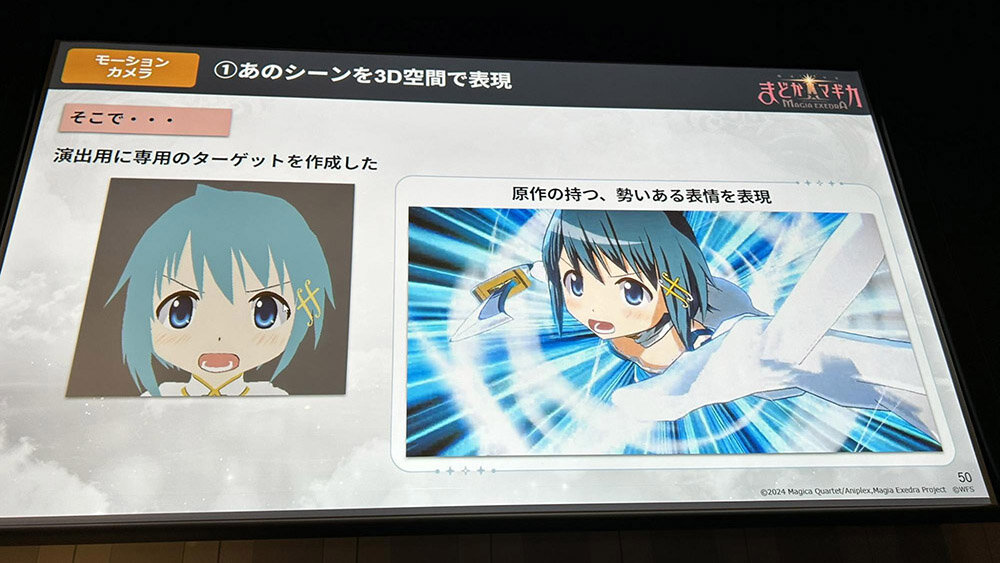

具体例として取り上げられたのは、『魔法少女まどか☆マギカ』に登場する美樹さやかの必殺技カットシーンだ。彼女は原作アニメで、奥から手前へ突進し、剣で突きを放つアクションが印象的に描かれている。これをゲーム内でも再現するため、原作アニメが持つ勢いや表情を可能な限り3D上で表現していったという。

しかし、実際に3Dへ落とし込むと、新たな課題が生じた。標準のフェイシャルセットでは、原作がもつ勢いや迫力を十分に再現できず、どこか力強さに欠けて見えてしまったのだ。そこで、必殺技の演出専用にフェイシャルを新規に制作し、原作同様の迫力をもたせる対応を行なったという。

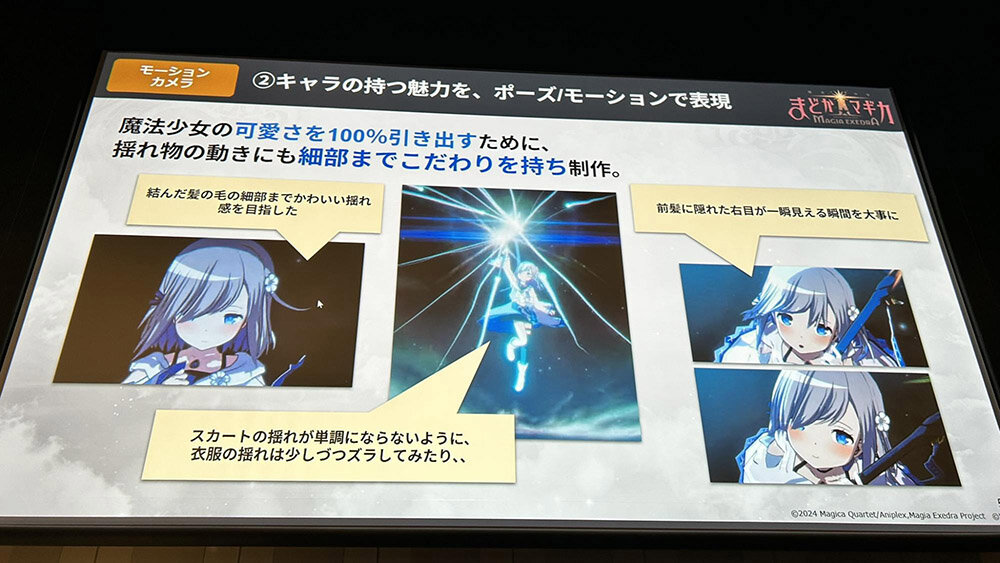

ポーズとモーションでも、キャラクターの魅力を最大限に引き出す工夫が凝らされている。ポージングでは、対比を意識したメリハリのあるシルエットを作り込み、力強さとかっこよさを強調した。

さらに、可愛らしさを表現するための細部にもこだわっている。例えば髪やスカートの揺れを柔らかく演出して愛嬌をもたせたり、前髪を動かして隠れた表情をのぞかせるなど、揺れものの動きがキャラクター性を引き立てる要素として緻密に調整された。

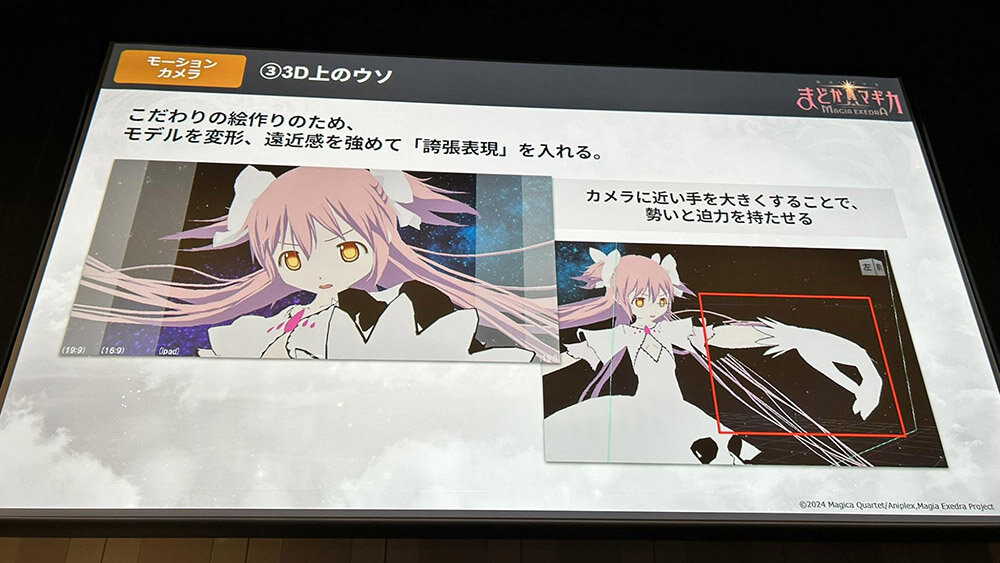

最後に取り上げたいのが「3D上のウソ」だ。これは、2Dアニメをそのまま3Dに置き換えようとした際に必ず生じる“つじつまの合わなさ”を解消するために、モデルを大胆に変形させる手法を指す。

具体例として挙げられるのが、原作アニメのラストで印象的なシーン──アルティメットまどかが弓を放つ必殺技カットだ。画面手前に左手を大きく見せる構図を再現するため、通常の3Dモデルでは表現できない遠近感を意図的に強調。左手を実際よりも大きく変形させることで、2Dアニメ特有の力強さを3D上でも実現している。

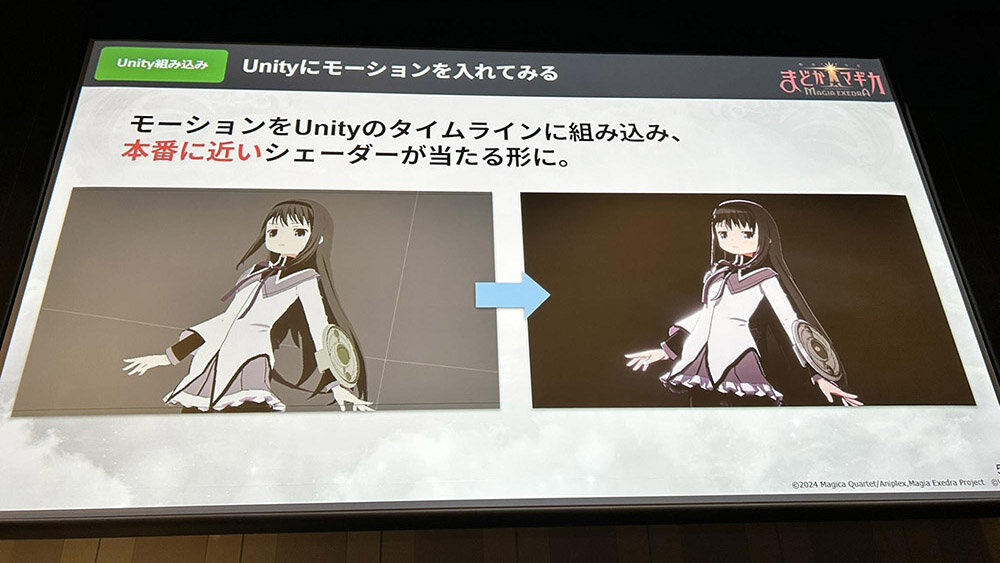

こうして一連の作業がまとまると、最終工程としてUnity上のタイムラインにモーションを組み込み、完成形に近づけていく。さらにUnity上では、シェーダを適用してキャラクターモデルのアウトラインを調整し、後工程を見据えてライトの仮設定を行うなど、仕上げに向けた細かな調整が加えられていく。

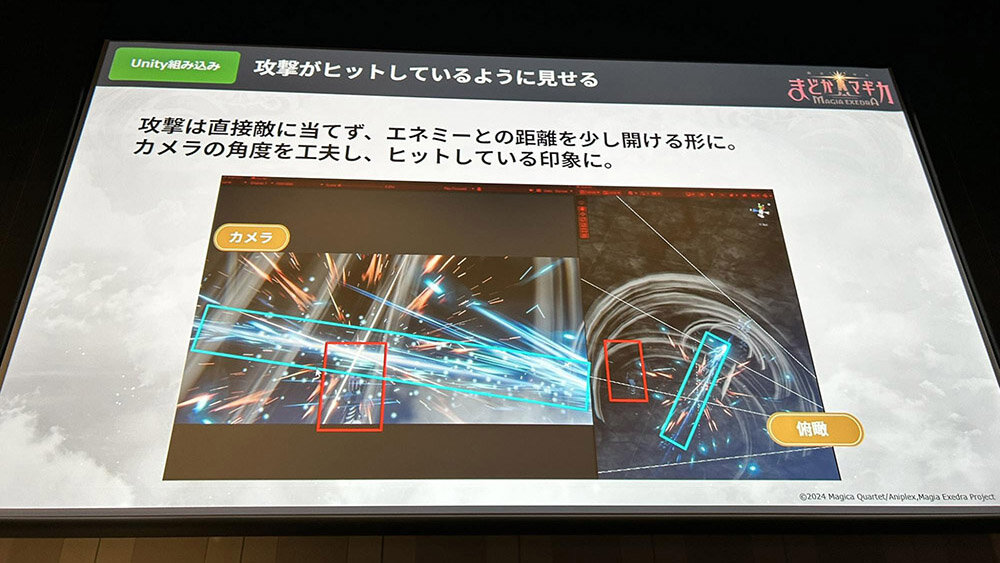

さらに、Unity上での攻撃演出にも「3Dのウソ」と言える処理が用いられている。その代表例が、敵への攻撃ヒットの見せ方だ。攻撃エフェクトは実際には敵に直接当てず、あえて少し距離を空けて表示している。そこにカメラアングルの調整を組み合わせることで、プレイヤーには攻撃が確実にヒットしているように錯覚させる演出を実現している。

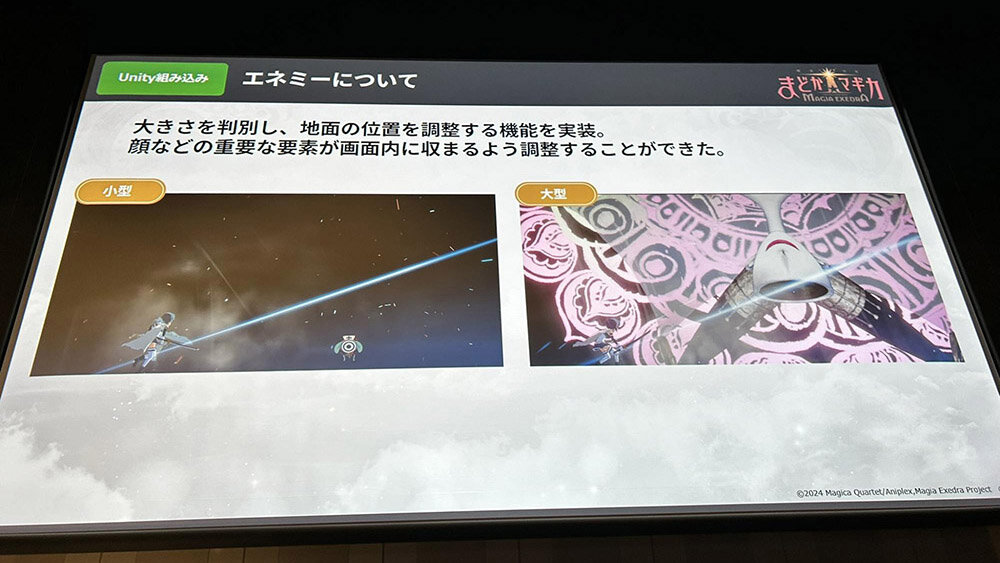

さらに、攻撃演出には敵のサイズごとにカメラ表示の問題もあった。敵は大・中・小の3種類が登場するが、当初は小サイズを基準に画面設計を行なっていたため、大サイズの敵ではキャラクターが画面から大きくはみ出してしまう不具合が発生した。そこで、敵の大きさを判別し、地面の位置を調整してカメラを最適化する機能を実装することで対処している。

エフェクトと光、ポスト処理で完成する画面表現

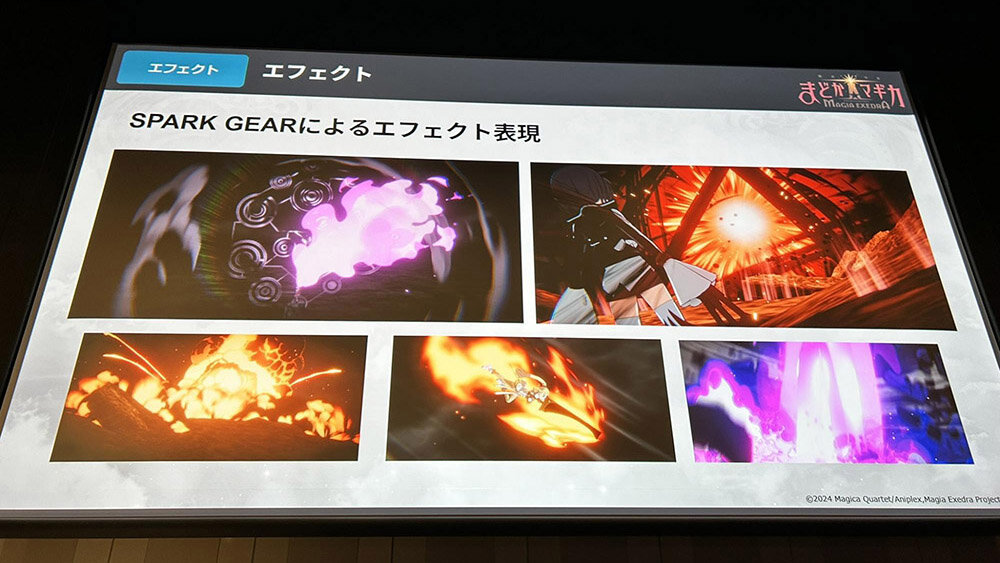

エフェクト制作はf4samuraiが担当し、ツールはSPARK GEARを用いて行われた。フローは、まずWFSがイメージをf4samuraiに共有し、正式に発注。その後、f4samurai側が制作したエフェクトに対してWFSがフィードバックを返し、完成形へと仕上げていくながれだ。

特にWFSは、f4samuraiとの間でイメージの齟齬が生じないよう、入念な準備を行なった。絵コンテやイメージボードを用いて、エフェクトが使われる場面の色味や印象を具体的に提示。さらに、必要なエフェクトを要素ごとに分解し、どのような構成で表現するかを整理した。こうしたプロセスを踏んだことで、制作が円滑に進み、ねらい通りのビジュアルを実現できたという。

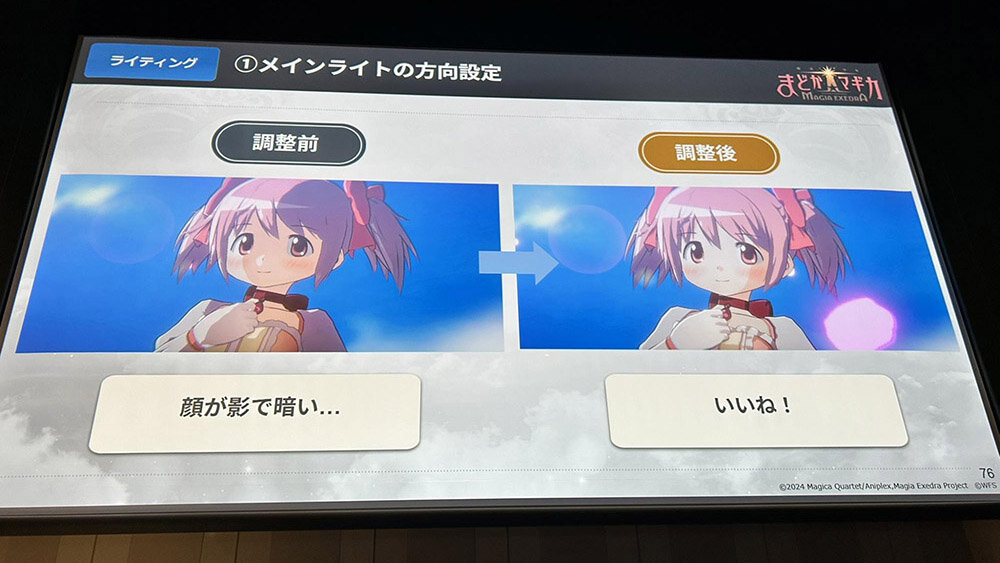

ライティングは、キャラクターの印象を最大限に引き出すため、特に注意が払われた工程だ。中でも重視されたのは、メインライトの方向と強度の設定。光の当たり方ひとつでキャラクターの表情や存在感が大きく変わってしまうからだ。

実際、初期設定のままでは顔に影が落ち、キャラクターの印象を損なう問題があった。そこで、顔全体がしっかり見えるように光の向きを細かく調整。さらに、ライトの色調を画面全体のトーンに合わせることで、作品としての統一感を高めていった。

さらに、ポイントライトやリムライト、フィルライトを追加することで、演出効果を一段と強めている。これによりキャラクターの輪郭や立体感が際立ち、観る側により強い印象を与えることができた。

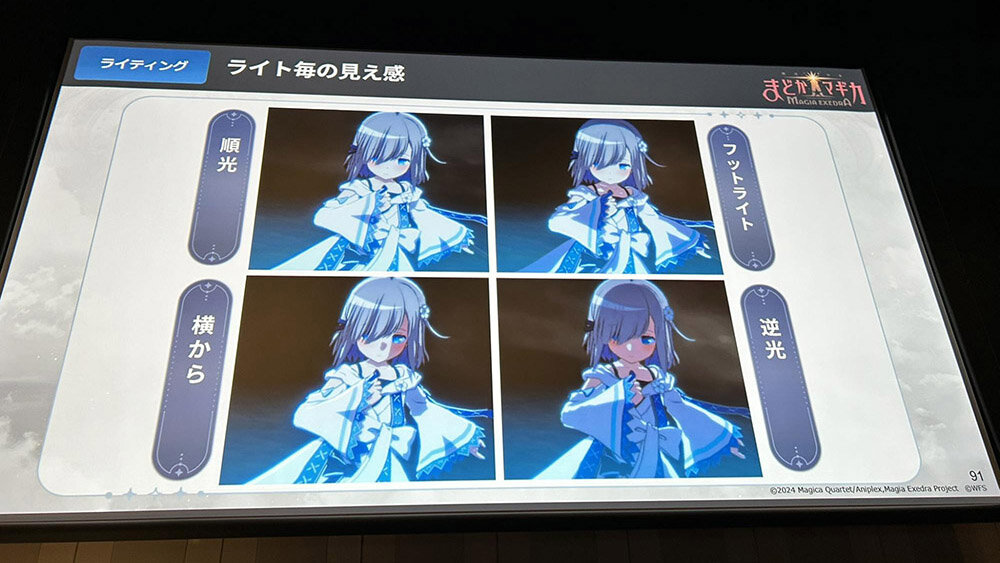

また、魔法少女の必殺技によっては、ライティングを積極的に演出に組み込んだケースもある。代表的な例が五十鈴れんの必殺技だ。

五十鈴れんは霊体を操る能力をもつキャラクターであり、そのカットシーンでは霊体の淡く漂うような質感を強調するために、光の扱いが特に意識された。ここでは「可愛さ」「かっこよさ」に加えて、「儚さ」が共存するようライトを設計。淡い光のにじみや陰影の差し方を工夫することで、れんの能力とキャラクター性が同時に引き立つ画面が形作られている。

このカットシーンでは、複数のライティング手法が巧みに組み合わされている。下方向に光源を置くフットライトで神秘性や儚さを漂わせ、逆光によってキャラクターの存在感を強調。さらにシンプルな順光を用いることで、表情芝居による可愛らしさを際立たせている。

五十鈴れんの事例は、ライティングのバリエーションによってシーンの展開や演出の豊かさを生み出す好例となっており、表現の幅を広げる多くのヒントを含んでいた。

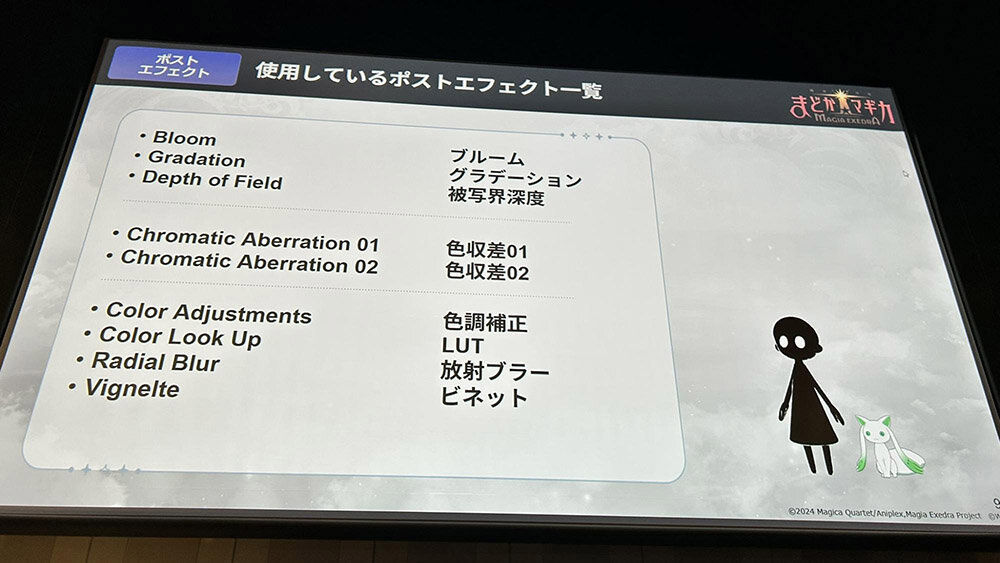

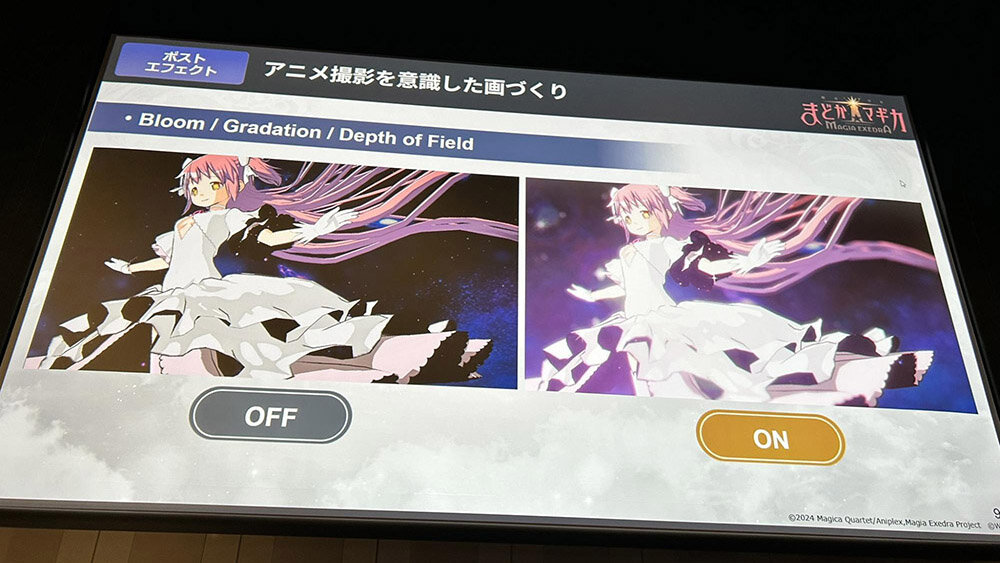

画づくりの最終工程となるのがポストエフェクトだ。本作では、光のにじみを強調するブルーム、実写カメラのボケを再現する被写界深度、そして画面に独特の印象を与える色収差などが効果的に用いられている。

採用されているポストエフェクト自体は、他のタイトルでも一般的に見られるものだ。しかし本作では「原作再現」という目標に即して、どの場面でどの効果を使うかが丁寧に検討されており、結果として作品固有の映像体験へと結実している。

ポストエフェクトで最も重視されたのは、アニメ制作における「撮影」を意識した画づくりだ。

アニメにおける撮影とは、原画と背景を合成し、光や特殊処理を加えて映像として仕上げる工程を指す。例えば光を拡散させる処理は、アニメ制作ではAfter Effectsを用いて「ディフュージョン」と呼ばれる手法で行われる。これをゲームで再現するために、本作ではUnityのブルームを活用している。

また、After Effectsにおける「フレア」に相当する表現は、Unityの「グラデーション」を組み合わせて再現。こうしてアニメの撮影的な表現をゲームに対応させることで、原作アニメの質感をゲーム映像として引き込んでいる。

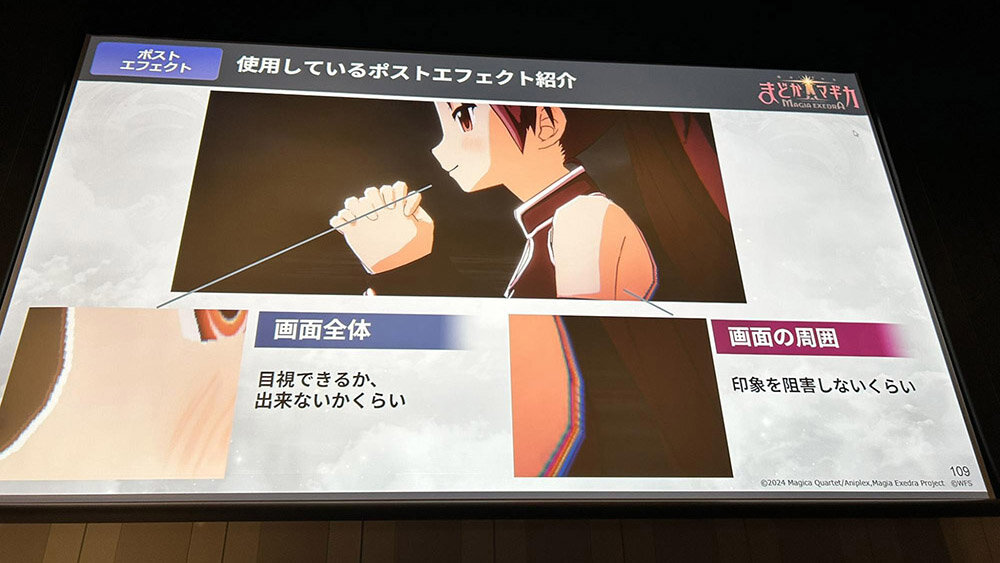

一方、ゲームならではの工夫として「色収差」の扱いがある。色収差は画面に独特のズレや彩度感を与え、手軽に“かっこよさ”や“お洒落さ”を演出できる。だが同時に、過剰に使うと安っぽさを与えてしまう、いわば“強い調味料”のようなポストエフェクトでもある。

そのため本作では、色収差の使用は慎重に調整された。効果は主に画面の外周部に限定され、全体では注意深く見なければ気付かない程度に抑えられている。この仕様によって色収差ならではの質感を演出しつつ、チープな印象を回避することに成功している。さらに画面周囲にのみ効果を強めることで、自然に視線を中央へ誘導する効果も生み出している。

こうして「キャラクターの魅力を最大限にしてファンに届ける」という目標を定め、その達成に向けて各制作プロセスごとに具体的な手法を積み重ねていった結果、『魔法少女まどか☆マギカ』がもつ原作アニメ独特の質感を見事にゲームへと落とし込むことに成功した。

今回の講演では、ゲームで描きたい演出を実現するために、どのように目標を設定し、どのように具現化するかについて多くの示唆が得られた。WFSの開発手法からは、プレイヤーに作品世界をより強く印象付けるための具体的なアプローチを学べるだろう。

TEXT_葛西 祝 / Hajime Kasai

EDIT_小村仁美 / Hitomi Komura(CGWORLD)