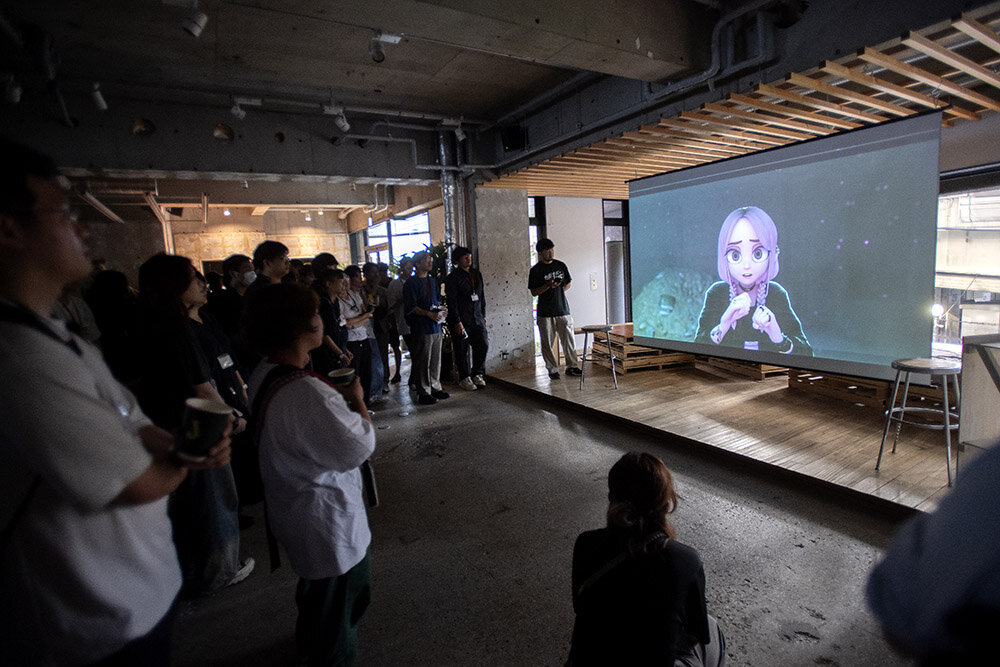

3DCG/VFX/ゲーム業界の交流を目的としたイベント「クリエイターズHUB v2.00」が、2025年7月6日(日)に東京・池尻のBPMで開催された。2周年を迎える今回は、多くの参加者が集結。豪華ゲストによるトークセッションも実施され、大きな盛り上がりを見せた。

2周年を迎えた「クリエイターズHUB v2.00」

「クリエイターズHUB v2.00」は、JittoのCGスーパーバイザー・恵美孝彦氏、3colors 代表の大澤 司氏、株式会社エヌ・デザインのVFXプロデューサー川瀬基之氏の3名が主催するもので、3DCG/VFX/ゲーム制作に関わるクリエイター同士の横のつながりを目的としたイベントだ。

通算9回目となる今回は2周年の節目にあたり、会場には大勢の参加者が集まった。終盤には、短編アニメーション『Origami』で第51回学生アカデミー賞のアニメーション部門銀賞を受賞した金森 慧氏、Studio Wrong CEO・青松洸司氏をゲストに迎えたトークセッションも実施。実制作やキャリアに関する具体的な話が飛び出し、大きな注目を集めた。

金森慧氏が語る『Origami』制作の裏側

トークセッションの前半には、『Origami』で第51回学生アカデミー賞(STUDENT ACADEMY AWARDS)アニメーション部門の銀賞を受賞した金森 慧氏が登壇。モデレーターを務めたJittoの恵美孝彦氏が、作品に込められた想いについて尋ねた。

折り紙とCGで命を表現する

恵美孝彦氏(以下、恵美):第51回学生アカデミー賞・銀賞の受賞おめでとうございます。『Origami』は、日本独特の質感や色づかいが印象的で、伝統を意識した作品に見受けられました。この作品を通して、どのようなことを伝えたかったのでしょうか?

金森 慧氏(以下、金森):ありがとうございます。僕は小学校1年生のときに折り紙に夢中になって、紙を折ることに没頭する日々を過ごしていました。その後、CGにのめり込んだのも、平面の集合体で立体をつくる感覚が折り紙に似ていたからなんです。そこで、大学の卒業制作という節目に、原点である“折り紙”を題材にしようと決めました。

コンセプトを考えたとき、折り紙は他の彫刻などとは違って「折る」だけで造形できるのが大きな特徴でした。変形のみで成り立っているので、折ったあとでも元の正方形に戻せる。その特徴と、「土から生まれ、土に還る」という命のコンセプトをつなげるアイデアが初めにありました。

また、僕自身が折り紙を好きだった理由のひとつに、シンプルな紙を折るだけで、ワクワクするような形や、生き生きとした存在に変わっていく面白さがあります。その変化の楽しさを、CGを通じて表現したいと思ったんです。

恵美:折り紙とCGにそんな接点があるとは思いませんでした。僕も小さい頃レゴが好きで、CGにハマったときに「レゴに似てるな」と思ったんですよね。そういう感覚に近いのかもしれないですね。

気になっていたのですが、作品に登場する女性キャラクターは初めからCGでデザインしていたのですか? それとも折り紙の方が先だったのでしょうか?

金森:折り紙で折ってから、それをCGで再現しました。というのも、この作品で自分がやりたかったのは、“ちゃんと折り紙をやる”ことだったんです。ハリウッド映画などでも折り紙が出てくることはありますが、多くは折る前の形と折った後の形を用意しておいて、回転の途中ですり替えていたり、折るプロセス自体をごまかしている。それがすごく気になっていて。

僕の作品では、どのフレームで止めても「ちゃんと正方形の紙から折られている」とわかるような映像にしたかった。例えば海外のスタジオが折り紙キャラクターをつくるとしたら、コンセプトアートを描くところから始めると思うんですが、僕は“コンセプトフォールディング”から入ろうと。つまり、まず紙を折ることからキャラクター制作を始めたんです。

メインの女性キャラクターは完全なオリジナルデザインで、折り目は曲線で構成されています。一見シンプルそうに見えて、初心者が折るにはかなり難しい形です。Mayaでこの形をモデリングするのは現実的ではなかったので、紙で折った実物をスキャンして、フォトグラメトリーで3Dデータ化しました。

技術よりも“演出”を貫くこだわり

恵美:金森さんは、小学生時代に折り紙に夢中になり、中学では書道に打ち込んでいたそうですね。そうしたアナログなものづくりの経験は、CGアーティストとしての感性や表現にどのような影響を与えていますか?

金森:自分は完璧主義な性格なんですが、折り紙では「完璧な90度」で折りたいのに、なかなかできない。でもCGなら、ピシッと正確に折れる。その気持ちよさに惹かれました。

書道はCtrl+Zが効かない、一発勝負の世界です。その中では自分の満足のいくものを生み出すのは不可能だと感じていました。でもCGはちがいます。

恵美:アナログの一発勝負の世界を知っているからこそ、CGの自由さや再現性が魅力的に映ったわけですね。では、CGで折り紙をリアルに再現するうえで、苦労した点や工夫した点はありますか?

金森:折るという動き自体は、シンプルな回転や移動のくり返しですが、実際の折り紙では紙の厚みや重なりがあります。さらに「中割り折り」や広げて潰す、ずらして潰すなど、複雑な技術がある。そうした折りのワークフローを独自に構築したことを評価してくださる方も多いんですが、こだわったのはさらにその先です。

折り紙は、例えば鶴ひとつとってもいくつもの折り方があります。市販の折り紙本には、折りやすさや効率を優先した折り方が掲載されている。でも今回の作品では、折りやすさではなく「映像として見ていて気持ちのいい折り方」、そして「命を吹き込むような生き物らしい変形」にこだわりました。

金森:例えばカエルのシーンも、ただ変形して終わるのではなく、完成した瞬間に“カエルらしくピョンと跳ぶ”動きにつながるように設計しています。まず頭部が先にできて、体が足へと集まり、そのエネルギーで跳ぶ。その一連のながれが、ジャンプの予備動作になるようにしています。

花のシーンでも、花びらが内側に折りたたまれ、外側へと開いていくことで“咲く”という表現にしています。折る動きのひとつひとつに、演出的な意図を込めています。そのくらい折り方を細かくコントロールできるワークフローを構築することに注力しました。

恵美:やはり実際に折れる人じゃないと、あそこまでリアルに“折る動き”をつくるのは無理ですね。どこから先に折れば跳びやすくなるかなど考えられるのは、折り紙の達人ならではだと思いました。

ところで、金森さんは高校2年のときにBlenderと出会ってから、Maya、Houdiniと使ってこられたそうですが、ツールを覚えるコツはありますか?

金森:最初はBlenderから入り、大学でMayaを使い始めました。今もMayaがメインツールです。Houdiniは、前作『舞』でパーティクルのシミュレーションが必要だったので習得しました。つくりたいものがないと新しいツールには手を出せないし、つくりたいものがあるからやる気が出ます。

金森:『Origami』でも、Houdiniでしかできない表現があったからHoudiniを使いました。でも、もしそれがCinema 4Dじゃないとできないことだったら、C4Dを選んでいたと思います。

自分がひとつ大事にしているのは、「全部を覚えようとしない」こと。Houdiniについては、『舞』で使ったパーティクルと、『Origami』で使ったVellumの2つしか知りません。レンダリングはMayaのArnoldを使っているので、Houdiniでのレンダリング方法もいまだにわかりません。必要になったらそのときにYouTubeで勉強すればいいかな、というスタンスです。そのときに必要なことだけをつまみながら、そのうち使えるようになればいいと思っています。

恵美:自分の「つくりたい」が明確なときほど、習得が早くなりますよね。チュートリアルをただ見ているだけでは、なかなか頭に入ってこないものです。それにしても、技術だけでなく演出面も素晴らしいと思いました。映像としてのアイデアは、どのように生まれているのでしょうか?

金森:参考にしているのは映画です。いちばん影響を受けたのはディズニーの『ファンタジア2000』(1999)ですね。特にラストの「火の鳥」のパートで、女性キャラクターが自然に命を吹き込む描写が子どもの頃から好きで、「こんな作品をつくりたい」と思っていました。

他にも、『ミラベルと魔法だらけの家』(2021)の花を咲かせるお姉さんの演出も参考にしました。鳥が飛ぶシーンではピクサーの『アーロと少年』(2015)、最初の舞踊はマーベル映画『シャン・チー/テン・リングスの伝説』(2021)の冒頭など。『トランスフォーマー』シリーズも意識しています。

恵美:こんなにも多くの映画作品をリファレンスにしながら、演出に落とし込んでいたのですね。確かに、女性キャラクターが鶴に変形するところは『トランスフォーマー』っぽいと感じていました。

金森:そうなんです。クルマから飛行機に変形すると格好いいですよね。その動きをそのままやっています。

「自分の表現」で仕事をつかむために

恵美:現在はフリーランスとして活動されていると伺いましたが、今後のキャリアパスや、どんなプロジェクトに魅力を感じているか教えてください。

金森:実は、最初からフリーランス志望だったわけではないんです。折り紙が好きなので、どちらかというと“職人タイプ”だと思っていました。以前はバンクーバーでVFXアーティストになりたくて、「三次元無双」にも応募したりしていたんですが、人に喜んでもらえる経験を重ねるうちに、作品の“見せ方”を考えることの楽しさに気づきました。

大学は去年の4月に卒業したんですが、卒業時点では『Origami』にまだ満足できなくて、SIGGRAPHに応募するために手を加え続けていました。周囲から見ると「何やってんだ」って感じだったと思います(笑)。

今はいくつか面白そうな企画に声をかけていただいていて、その機会を無駄にしたくないと思い、フリーランスという形を選んでいます。

大作映画や海外ドラマも好きなんですが、「この爆発をつくりました」みたいな部分的な関わり方より、オープニング映像のように、少人数で“どう見せるか”から関わっていく仕事に惹かれています。最近ロサンゼルスに行って、ドラマ『SHOGUN 将軍』のタイトル映像を手がけた方とお会いしたんですが、いつか何かの形でご一緒できたらいいなと思っています。

恵美:将来的には海外で活動したいという気持ちもありますか?

金森:海外の作品が好きですが、日本を出ることにこだわっているわけでもありません。理想は、日本にいながら海外の仕事に関わることですね。若いうちは特に、人とのつながりをつくることが大事だと思っています。

恵美:将来が本当に楽しみな金森 慧さんでした。ありがとうございました。

Studio Wrong青松洸司氏が描く、新しいスタジオのかたち

トークセッション後半では、もう1人のゲストとしてインディーアニメスタジオ「Studio Wrong」のCEO・青松洸司氏が登壇した。Studio Wrongは、2024年10月のSNS活動開始からわずか数カ月で、YouTube登録者数14万人、Instagramフォロワー数61万人、TikTokフォロワー25万人という驚異的な勢いで支持を拡大している注目の存在だ。

ITエンジニアからアニメスタジオ起業へ

恵美:2人目のゲストは、Studio Wrong CEOの青松洸司さんです。SNSでWrongさんの動画を見かけて、調べていくうちに青松さんにたどり着き、今回登壇をお願いすることになりました。Wrongではディレクターの梨さんが映像制作を手がけ、青松さんはスタジオの代表として経営や戦略を担っているとのこと。今日は、そんなスタジオがどのようにして作品を世に送り出すようになったのか、その背景を伺えればと思います。

そういえば、以前のクリエイターズHUBにも一般申し込みで参加されていたんですよね。

青松洸司氏(以下、青松):よろしくお願いします。はい、そのときは一般参加者として来ていました。

恵美:さっそくですが、Studio Wrongを立ち上げた経緯を教えてください。

青松:創業のきっかけですね。もともとはソフトウェアの会社にいて、エンジニアとしてモノづくりに関わっていました。どうせスタートアップをやるなら、国内向けではなく、毎日世界中の1億人が使うようなプロダクトをつくりたいという思いがあったんです。

でも、ゲームやアプリの事業を展開する中で、映像コンテンツの力がどんどん求められるようになっていることに気づいて、スタジオの立ち上げにシフトしました。CGクリエイターから見れば自分は“部外者”なんですが、まったく知識がないところからクリエイターの方に声をかけ、チームを組み、資金調達などいろいろと動いて、今に至ります。

恵美:DeNAやMicrosoftといった大手に勤務されていた、いわば“優秀なエンジニア”でしたよね。業界外とはいえ、エンジニアとCG、どちらも何かを生み出すという意味で、似ている部分があるのでは?

青松:確かに、「戦う場所が変わった」という感覚はあります。自分がスタートアップに憧れていた10年前は、iPhoneのApp Storeがエンジニアにとっての活躍の場で、そこからSnapchatやInstagramなどが生まれていました。

でも今は、アプリではなくTikTokやInstagramが新しいコンテンツとの出会いの場になっています。だからアプリにこだわるのではなく、映像の方にキャリアの軸を移しました。キャラクターを育てていけば、いずれゲームやアプリにも展開できる。軸が変わったイメージですね。

恵美:たとえるなら、サッカーをやっていたけど、野球に転向したみたいな?

青松:「野球とサッカーを組み合わせた新しいジャンルを生み出そうとしている」って感じですね。

ショート動画とSNS時代の戦略

恵美:なるほど。では、ショート動画のリリースのきっかけは何だったのでしょうか?

青松:スタートアップの文脈でもショートドラマの流行がありましたし、InstagramやTikTok、Facebookなどもここ数年、世界中でショート動画に力を入れてきています。

ユーザーの可処分時間を見ると、YouTubeのような動画メディアの長尺動画に上乗せして、ショート動画が見られている。動画を見ていた時間を削ってショートを見ているわけではなく、動画視聴時間にプラスしてショートが消費されているわけです。これは新しい市場だと捉え、そこにチャレンジすることで商機があると考えました。

恵美:現在、週に1本のペースで新作を公開されていますよね。制作体制はどのようになっているのでしょうか?

青松:今公開している動画のほとんどは、ディレクターの梨(なし)さんが絵コンテから制作まで1人で手がけています。たまに海外のアニメーターに協力してもらうこともありますが、基本的には監督1人の体制です。

ただ、Studio Wrongは"梨さんを最強にするためだけの組織”ではなく、梨さんのようなクリエイターがどんどん生まれる組織を目指しています。そのため、監督志望の方の採用に特に力を入れています。

また、映像の規模が大きくなるにつれて、アニメーターの方々の協力も必要になってくると思っているので、現在、アニメーターの募集も行なっています。

恵美:今日のようなイベントで「この人は」と思ったら、オファーされることもあるのでしょうか?

青松:ぜひ、したいですね。頭の中に眠っている企画がある方、いませんか? 誰からの提案でもフラットに見ますので、ぜひDMを送ってください。

制作には、やっぱり“熱量”が大事です。「みんなが止めるけど、俺はこの道を行くんだ!」というくらいの、頑固親父的な熱さでもいい。熱量がある人と、熱量のある企画が欲しいんです。

ショート動画は検証の場としても優れているので、自分で試して修正して、最高到達点まで登ることができる。やる気と体力、そして熱量がある人は、ぜひチャレンジしてほしいと思っています。

恵美:Studio Wrongは非常に短期間でフォロワーを獲得されていますが、これは想定どおりだったのでしょうか? それとも予想以上の反響だったのでしょうか?

青松:正直、まったく予想していなかったですね。監督が素晴らしい作品をつくる人だから価値があるのはわかっていましたが、それがどこまで伸びるかは未知数でした。結果的に、想像をはるかに超えてきました。Instagramで3,800万回再生、200万いいねされたときは、こんな世界があることも知らなかったです。

最近のSNS動画メディアはもう予想ができません。本当にひと握りのコンテンツが莫大な視聴時間を獲得していて、逆に言えばクオリティが1段、2段と上がっただけで視聴時間が100倍、1,000倍に跳ね上がるような、スタートアップの世界で言う「パワーロー(Power Law)」のような現象が起きているんです。だからこそ、「どこまでクオリティを上げられるか」が重要。いまは、そういう時代だと感じています。

恵美:ショート動画を出し続ける中で、何か発見はありましたか?

青松:いろんな失敗を経験しました。いま定着している「ベティ」と「シーカ」というキャラクターたちは成功していますが、ほかにも形にならなかった企画がたくさんあります。まだ世に出ていない企画についても、最終的には何らかのメディアで公開したいと考えています。

ひとつ成功するとその成功にしがみついてしまうし、「こうやればうまくいく」と人に言いたくなって、実際に言っていたこともありました。でも言われた側からすると、「なんでそんな成功法則に従わないといけないんだ」となって、本人のやりたいこととズレてしまう。

だからこそ、成功体験に縛られずに、人のアイデアを活かすことを意識的にやっています。全員に試行錯誤してもらえるような、自由度の高い組織にしたいと思っています。

恵美:作品を公開するかどうかの判断は、青松さんがされているんですか? 映像制作の現場にはどのくらい関わっているのでしょうか。

青松:ショートアニメで自分たちの世界観をつくれるアニメーターを集めて、最終的には、漫画界の「少年ジャンプ」のような、映像業界でオリジナルコンテンツが次々と生まれていくスタジオを目指しています。そのための資金を集めて、チームを組むのが僕の役割です。

映像制作において、最終的な判断をするのは正直おこがましいとも思っていますが、責任者としてやっています。でも、自分の判断を過信しないようにもしています。「自分が面白いと思わなかったから」といって、それが世の中にとって面白くないとは限らない。だから、自分がメインアカウントで出せないと判断した映像も別のメディアで出すのはそういう意図があります。

映像から“体験”へ拡張する構想

恵美:Studio Wrongとして、今後どのような方向性を目指しているのでしょうか?

青松:大きく2つあります。ひとつは、ベティやシーカのように“キャラクターが立っている”スタジオになること。キャラクターからブランドへと昇華させていくのが、映像制作における目標です。そのために、自ら映像の企画を立ち上げられるような監督タイプの人材を採用しています。

もうひとつは、「映像だけで完結したくない」という思いです。僕はCG業界の外から来た人間なので、作品を“体験”へと広げたい。ショートは見たら数分で終わってしまうけれど、そこからユーザーの人生の一部として記憶に残るような体験にしたい。

わかりやすいところで言えば、物販やゲーム。さらにその先には、Apple Vision Proや、ロサンゼルスにある没入型施設「Sphere」のような、新しいテクノロジーやオフライン体験があります。単なる作品ではなく、ユーザーが“体験”できるものとして価値を生み出せるかどうかを模索したい。まずはゲームですね。

恵美:YouTubeでも360度動画を公開されていましたよね。VR展開を意識されているのかなと思っていました。

青松:創業当初、ちょうどApple Vision Proの発表があり、自分が描いていた未来とすごく重なっていました。今はスクリーンの中でしか表現できませんが、もし目の前に映像が浮かび上がるようになれば、もっと豊かな体験が可能になるはず。

そういう未来に、自分の起業家としての10年・20年を賭けていけたら、歴史に残るような発明や体験になるのではないか。そういう思いを梨さんに話したら、360度動画をつくってくれて。それをYouTubeに公開したんです。

恵美:今後の展開が本当に楽しみです。インディースタジオだからこそできる、尖った表現やチャレンジングな作品を期待しています。本日はありがとうございました。

これからもクリエイター同士がつながる場として

セッションの最後には、登壇ゲストへの質疑応答の時間が設けられた。まずはモデレーターの恵美氏から、イベントの意義について投げかけが行われた。

恵美:最後に、今回のようなクリエイター同士の交流イベントに参加するメリットについて、どうお考えですか?

青松:以前、自分もこうしたイベントに参加して、そこで知り合ったクリエイターの方がスタジオに遊びに来てくれたり、一緒にご飯に行ったりするようになりました。今につながる出会いがいくつもあったんです。

自分はもともと人脈をつくることくらいしかできなかったので、こういう場はすごくありがたかったですね。

恵美:ありがとうございます。誰かの役に立てる場になっているなら、イベントを開催して本当によかったと思えます。

金森:今の時代って、SNSでつながっているように見えても、実は“つながっていない”ことも多いですよね。実際に会うことで仕事の話につながることもあります。

恵美:やっぱり、オフラインで会ってみて、初めてその人の人となりがわかる気がしますよね。実際に会って一緒に何かやった方が思い出になる。こういうイベントも、ただの集まりで終わらせず、自分の人生の思い出に昇華できればいいなと思っています。

この後は、会場からの質疑応答へと続いた。質疑応答の後半では、会場からのユニークな質問が寄せられた。

Q.もし明日、この世界が滅びるとしたら——どんな作品を「つくる」または「観る(聴く)」と思いますか? ひとつだけ、教えてください。

金森:映画を観るより、音楽を聴いて過ごします。クラシック、特にラフマニノフやマーラーのような“精神に悪い”曲が好きですから、世界の終わりを感じるような音楽に浸っていたいですね。

青松:もう長尺の作品を観る余裕はないので、自分たちのショート動画の中で一番伸びた30秒くらいの『Haircut』を見て、「ここまではやったな」と(笑)。あとは、大切な人に会いに行きたいです。

恵美:金森さん、青松さん、本日は本当にありがとうございました。

若い2人のゲストを迎えた約1時間のトークセッションは、会場に集まった多くの若手クリエイターにとって刺激に満ちた内容になったのではないだろうか。

会場では前回に引き続き、いたるところで会話が弾み、ジャンルや世代を超えた活発なコミュニケーションが交わされていた。実際、本イベントをきっかけにプロジェクトが立ち上がるケースも多いという。また、今回は参加者200名のうち約1割が学生であり、同世代同士のつながりをつくる貴重な場としての役割も果たしていた。

「クリエイターズHUB」は今後も定期的に開催される予定だ。まだ足を運んだことのない方も、ぜひ一度参加してみてほしい。

TEXT_石井勇夫 / Isao Ishii(ねぎデ)

EDIT_小村仁美 / Hitomi Komura

PHOTO_弘田 充 / Mitsuru Hirota