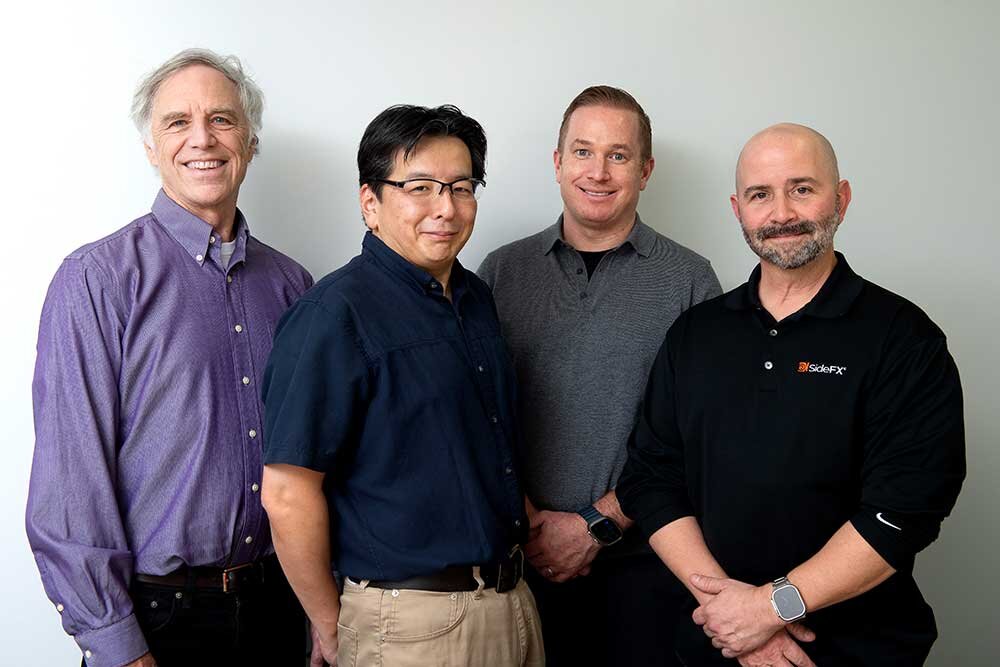

カナダ発の3Dソフトウェア「Houdini」を開発するSideFX。そのCEOや開発者が、2024年12月に東京で開催された世界最大規模のCG国際学会「SIGGRAPH Asia 2024」に来日し、今後の展望や日本のクリエイターへのメッセージを語った。本記事では、インタビューを通じて見えてきたHoudiniの進化と方向性、日本のCG業界に与える影響についてお届けする。

SideFXの活動とHoudiniの成長

——SIGGRAPH Asia 2024でのSideFXの取り組みについて教えてください。

Greg Trought氏(以下、Greg):今回は10以上のセッションを開催し、それらを記録して世界に向けて公開しました。日本のスタジオの技術を海外に発信するだけでなく、海外のクリエイターが日本の技術を学ぶ機会をつくることを目指しています。

Christopher Hebert氏(以下、Chris):特にHoudini Hiveのセッションでは、最先端のワークフローを紹介し、スタジオや個人クリエイターが学べる機会を増やしています。Houdiniユーザーのコミュニティをより強固なものにするために、われわれはグローバルな場での交流を推進しています。

——SideFXとして、ユーザーとの関わり方に変化はありますか?

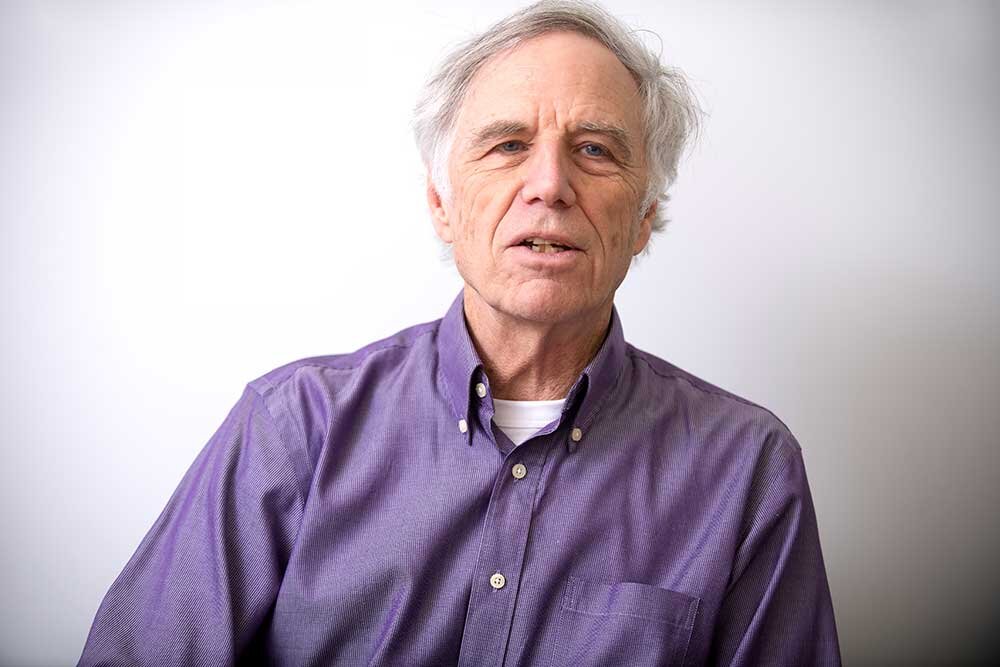

Kim Davidson氏(以下、Kim):北米やヨーロッパでは大規模スタジオとの対話が多く、パイプライン開発者や技術者とのコミュニケーションを重視しています。一方、日本では大手のゲーム会社、大規模スタジオはもちろん、個人アーティストや小規模スタジオとの関わりも多く、彼らの意見がHoudiniの進化に大きく貢献しています。特に日本のスタジオはアニメーション分野で独自のスタイルをもっており、その技術が世界中で注目されていますね。

みなさんからのフィードバックがイノベーションの源です。Houdini Hiveのような場を活用し、積極的に意見を発信してほしいですね。これまでにも、多くの機能がユーザーの声から生まれています。

——ユーザーやコミュニティを育てるための取り組みを教えてください。

Greg:一例として、Project Greylightをご紹介します。これは最新の研究開発プロジェクトであり、個人や小規模スタジオがUSD(Universal Scene Description)とSolarisを使用できるように設計されています。これらの成果物はすべて公開しており、Toolkitやプロジェクトファイルをダウンロードすることができます。われわれは、人々がこのプロジェクトの知見を共有し、それを使ってプロジェクトを作成し始めることを願っています。

多喜建一氏(以下、多喜):ほかにも、コンテンツライブラリでは日本語でも情報を提供しているので、こういったところも見ていただければと思います。

Houdiniのこれから

——Houdiniの今後の開発について、特に注目すべき点はありますか?

Greg:Houdiniの成長に伴い、カバーするパイプラインの領域が広がっています。私たちの目標は、アーティストひとりひとりの利便性を高めながら、スタジオ全体の効率も向上させることです。HoudiniはVFXだけでなく、ゲーム、建築、製造業などさまざまな業界での活用が広がっています。

Chris:よく話題に挙がるAIについては、「AIを無理に組み込む」のではなく、クリエイティブなプラットフォームとしてAIを活用することを目指しています。創造の妨げにならず、直感的に使えることが重要です。われわれは特に、手続き型アプローチと機械学習を組み合わせ、ユーザーがより少ない手間で高度な表現を実現できるようにすることを重視しています。

機械学習を活用したスキニングツールなど、具体的な用途でのAI活用はすでに進んでいます。ただし、トレーニングデータの透明性を重視し、不正なデータを含まないクリーンなAIの導入を心がけています。

——Houdini 20.5では多くの新機能が追加されましたね。

Jeff Lait氏(以下、Jeff):Copernicus、MPM Solver、Apexといった新機能がありどれもパワフルな機能となっていますが、特にCopernicusには思い入れがありますね。

Copernicusは、Houdiniの画像処理機能COP(Compositing Operators)の進化版です。COP 2がリリースされてから20年以上が経過し、多くのユーザーから次世代のCOPを求める声がありました。GPUやマルチスレッド環境を活用することで、より高速で直感的なワークフローを実現しています。Houdiniのパワーをさらに引き出す大きな進歩と言えるでしょう。

——Houdiniの新機能を決定する際の基準は何でしょうか?

Jeff:「堅牢性」「品質」「速度」の3つを重視しています。Houdiniのツールは、限られた条件で動作するのではなく、幅広い入力に対応できるよう設計されているんです。開発の方向性そのものは、営業やサポートチームと連携し、ユーザーの声を分析した結果、その情報を基に開発チームがどの機能を優先するかを決めています。

——最近のHoudiniは、エフェクトやモデリングだけでなくライティングやアニメーションにも活用されていますね。

Jeff:そうですね。Houdiniはもともと「3Dアニメーションソフトウェア」としてスタートしていたんですよ。近年ではUSDとの統合によってライティングの分野でも特に機能が強化されています。

日本のHoudiniユーザーへのメッセージ

——日本のユーザーからはよく、Houdiniを学ぶのが難しいという声が挙がります。

Chris:Houdiniは「学ぶのが難しい」のではなく、「極めるのが難しい」ソフトウェアです。基本的な操作に慣れるのは比較的早いかもしれませんが、本当にプロフェッショナルなワークフローを習得するには時間がかかります。これはHoudiniがもつ強力なプロシージャルワークフローが理由のひとつです。

Greg:しかし、学習プロセスを工夫することで、よりスムーズにスキルを習得できます。特に、日本のクリエイター向けに設計されたチュートリアルやワークショップを活用すると良いでしょう。また、Houdiniの習得には、単に機能を覚えるだけでなく、プロシージャルな考え方を理解することが重要です。

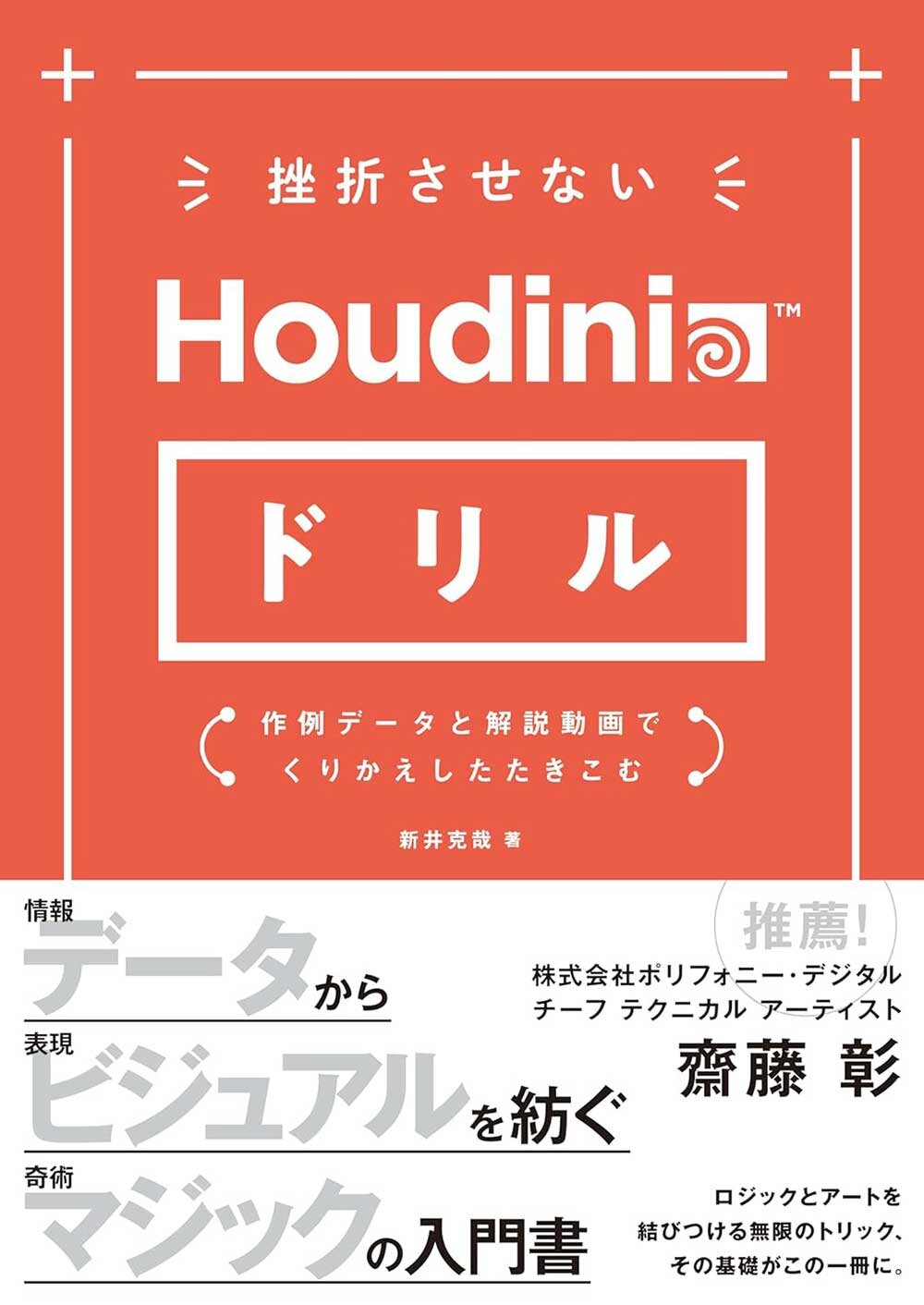

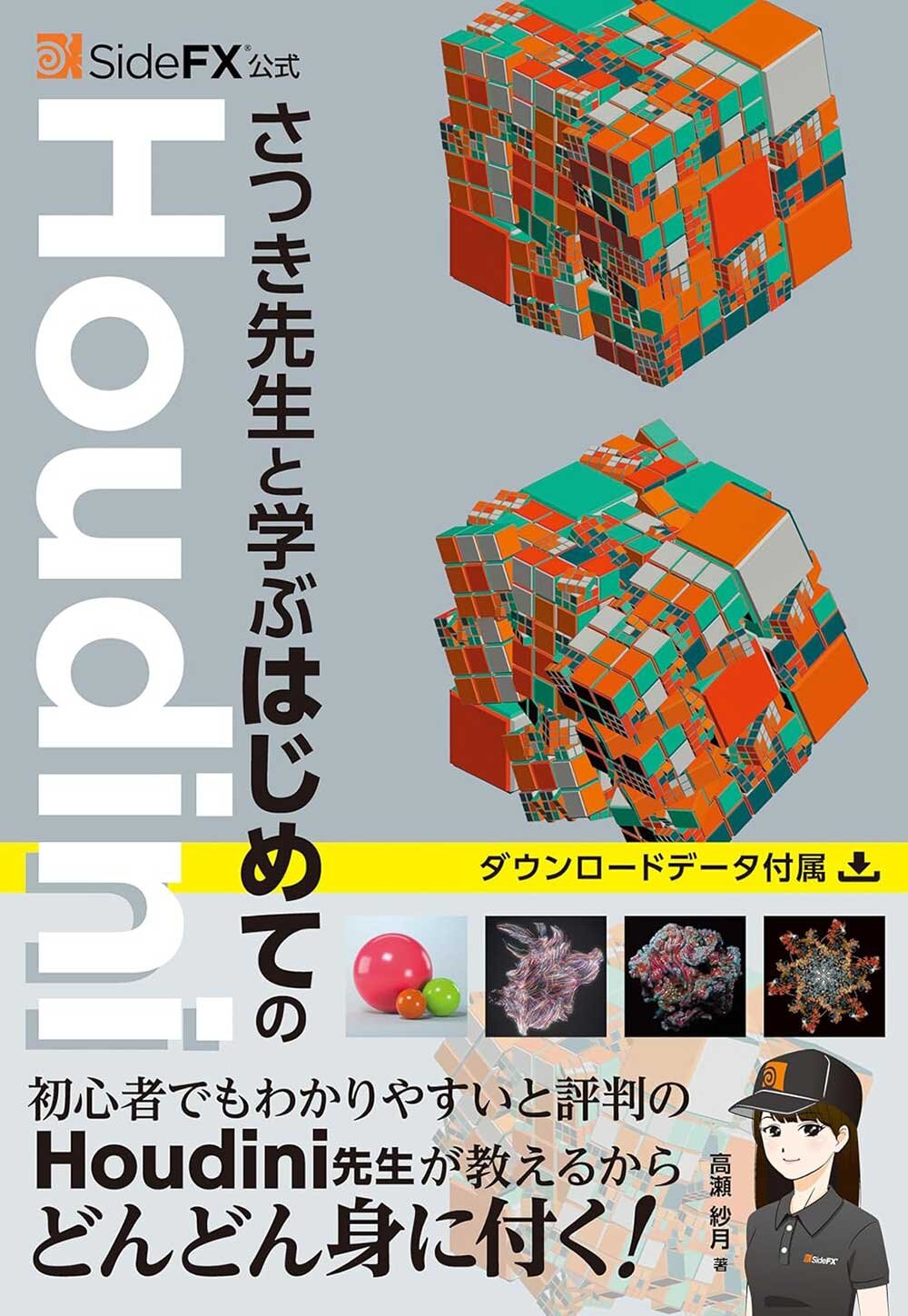

多喜:Houdiniは学ぶべきことが多いですよね。ただ何をするべきかというと、まずは公式サイトに行き、無料版のHoudiniをダウンロードして、公開されている学習リソースを活用するところから始めてみてください。現在、SideFXのWebサイトには多くの学習リソースが揃っています。日本語でのリソースも充実してきていますので安心してください。また最近Houdiniが学べる書籍が3冊もボーンデジタルから出版されています。

挫折させないHoudiniドリル

著者:新井 克哉

監修:太田 隆介

定価:3,960円(本体3,600円+税10%)

発行・発売:株式会社 ボーンデジタル

総ページ数:344ページ

サイズ:B5正寸、オールカラー

詳細はこちら

SideFX公式 さつき先生と学ぶはじめてのHoudini

著者:高瀬 紗月

監修:Side Effects Software Inc.

定価:5,940円(本体5,400円+税10%)

発行・発売:株式会社 ボーンデジタル

総ページ数:496ページ

サイズ:B5正寸、オールカラー

詳細はこちら

ひたすら実践! Houdiniエフェクト

著者:北川 茂臣

定価:6,600円(本体6,000円+税10%)

発行・発売:株式会社 ボーンデジタル

総ページ数:536ページ

サイズ:B5正寸、オールカラー

詳細はこちら

——学習を継続するための具体的なアドバイスはありますか?

Jeff:まずは小さなプロジェクトから始めて、成功体験を積み重ねることです。最初から複雑なVFXやプロシージャルモデリングを試みると挫折することもあるので、基本的なノードの使い方を理解するところから始め、徐々に複雑なプロジェクトへと進むのが効果的です。

Chris:さらに、コミュニティとの交流も重要です。オンラインフォーラムやSNSで他のクリエイターと知識を共有し、フィードバックを得ることで、自分のスキル向上のモチベーションを保つことができます。

——最後に、日本のユーザーに向けてメッセージをお願いします。

Jeff:バグレポートや改善案をたくさん送ってほしいです。それがソフトウェアを改善する大きな手助けになります。また、ソフトウェアをもっと良くするアイデアがあれば教えてください。

Kim:Houdiniは進化を続け、日本のCG業界にとっても欠かせないツールとなっています。SideFXの取り組みに注目しながら、最新の技術を学び、活用し、共有してくれると嬉しいです。

TEXT_痴山紘史/Hiroshi Chiyama(日本CGサービス)

EDIT_阿部祐司/Yuji Abe、藤井紀明/Noriaki Fujii(CGWORLD)

PHOTO_弘田 充/Mitsuru Hirota