創業14年目を迎えるCGプロダクション「CafeGroup」と、メディカルサイエンスの専門クリエイターチームとして知られるLAIMANが、医療分野に特化した新ブランド『Medistoria(メディストリア)』を立ち上げた。

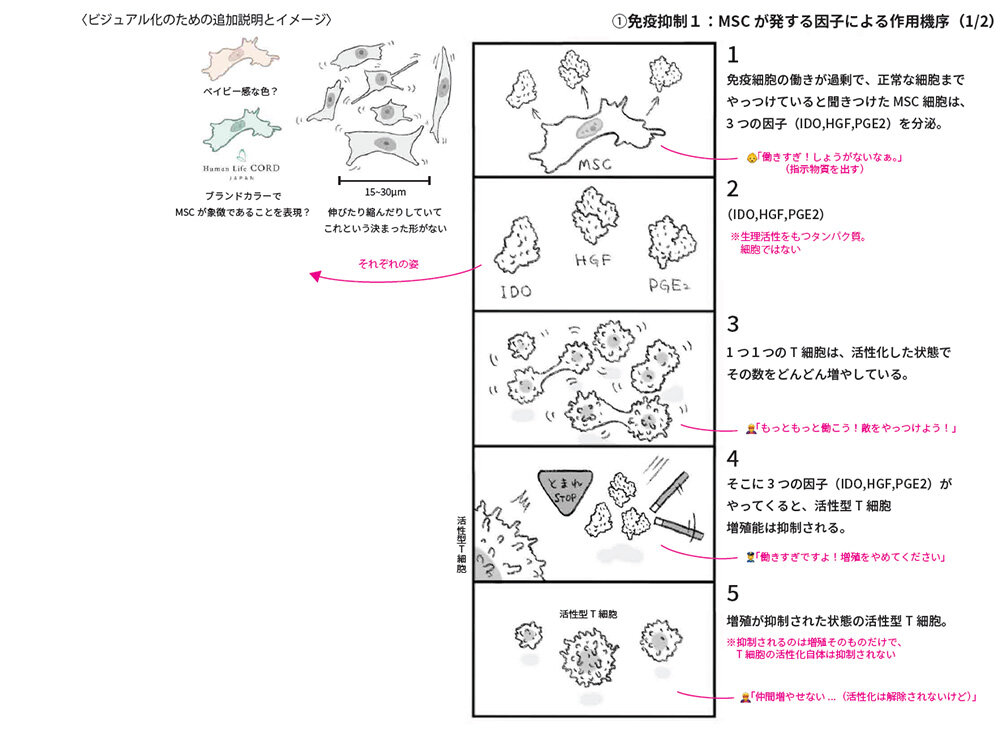

両社は大阪・関西万博のステージイベント『KIZUNA~いのち緒つなぐ~』で、へその緒由来の細胞を活用した再生医療製品をテーマにしたショートムービーを共同制作。その経験から得た手応えをもとに、今回の設立に至ったという。

『科学の正確さ×物語性』を掲げる彼らは、医療をどのように“伝える”のか。CafeGroup代表・岸本氏、LAIMAN代表・永田氏、そしてバイオベンチャー・ヒューマンライフコード代表の原田氏に、その背景と展望を聞いた。

正しいだけでも、インパクト重視でもだめ。「KIZUNA~いのち緒つなぐ~」プロジェクト誕生の背景とは?

――まずはそれぞれの企業のご紹介からいただけますか。

CafeGroup 岸本浩一氏(以下、岸本):CafeGroupの岸本です。当社は創業14年目を迎えるCG制作会社です。もともとは日本初のCGモデリング専門スタジオ「ModelingCafe」としてスタートしました。その後、アニメーション制作を担う「AnimationCafe」を設立し、制作領域を広げてきました。

この春、両社を経営統合し「CafeGroup」として新たに始動しました。統合によって、CG制作の総合力をより一層高めるとともに、エンジニアリングやAI、投資事業など新たな分野へも事業を拡張しています。エンターテインメント領域にとどまらず、産業や社会の課題解決にも貢献できるクリエイティブ・グループを目指し、多角的なビジネス展開を進めています。

LAIMAN 永田徳子氏(以下、永田):LAIMANの永田です。LAIMANは創業13年目を迎える、メディカルコンテンツ専門の制作会社です。私はもともと、獣医師としては珍しい、人間の医療と医学研究をサポートする分野の専門家でした。最先端の研究内容を“言葉だけ”で伝えることには現場でも限界を感じていました。

そこで、研究を視覚的に表現することで、誰もが理解でき、医療・医学をもっと身近に感じられるようにしたいと考え、LAIMANを設立しています。

ヒューマンライフコード 原田雅充氏(以下、原田):ヒューマンライフコードの原田です。弊社は創業から9年目、再生医療等製品の研究開発・製造・販売を手掛ける会社になります。胎盤と胎児をつなぐへその緒から抽出される間葉系間質細胞を再生医療等製品として実用化する事業を世界に先駆けて展開しています。

――ありがとうございます。まず、LAIMANさんの手掛けられるメディカルコンテンツという分野のことからお訊きしたいですが、これは一体どういったものなのでしょう?

永田:代表的な制作物としては論文に使用される2Dイラストがあります。また、最新医療技術を発信するための3Dアニメーションなども含まれ、専門性の高い情報を視覚化したものです。海外ではメディカルアーティストとかサイエンスアーティストと言われ、専門職として確立していますが、私がLAIMANを設立したときは、日本にはそういった分野を手掛ける会社やスタジオはほとんど存在しませんでした。

――それはどうしてなのでしょう?

永田:当時から日本では、メディカルイラストレーターという仕事自体は存在していたものの、学術的な背景を持ったイラストレーターは少なかったということと、社会的にイラストレーターの立場が弱く、十分に生活できるだけの待遇や評価が伴っていなかったんです。

医学がわかり、論文や専門書を読めて、絵も描ける、極めて専門性の高いプロフェッショナルな仕事であるにも関わらず、日本では知られてもいない職業でした。私の師もアメリカで長年活躍していた日本人なのですが、海外と日本でのメディカルコンテンツのクリエイターの待遇はまるで違うようでした。そのグローバルな溝をなんとか埋めて、専門的なクリエイターが豊かに生活できるような環境をつくりたいという想いと、すべての人にもっと医学情報が分かりやすく伝わるといいなという想いでの設立でした。

――いまはスタジオとしてメディカルコンテンツを制作されているのですよね?

永田:そうですね。現在は7名のスタッフでチームを組み、メディカルイラストレーションと3Dアプリケーションやアニメーション制作を手がけています。医療・医学の専門知識を持つスタッフだけで構成されたチームというのは、世界的にも非常に珍しいのではないかと思います。海外でもフリーランサーがほとんどと聞いています。

私たちは専門知識やエビデンスに基づいた正確な描写を得意としてきましたが、一方で、“面白い”とか“可愛い”といったエンタメ的な表現はあまり強みではありませんでした。そこで、外部スタジオとのコラボレーションに可能性を感じ、今回CafeGroupさんとご一緒することになったんです。

――原田さんとはどのような経緯で?

原田:元々、永田さんとは10年以上前から付き合いがあったんですよ。きっかけは獣医師をやっている共通の知人の紹介だったんですが、そこからお付き合いが続いていたんです。その中で私自身もヒューマンライフコードという企業を設立し、医療技術をわかりやすく正しく伝えるということの必要性に直面して、今回のようなかたちでの協業になりました。

――原田さんとしても、メディカルコンテンツの必要性を感じられていたということでしょうか?

原田:以前から、医療技術をわかりやすく正しく伝えるということの必要性を感じていたんです。ヒューマンライフコードが研究しているのは再生医療・細胞治療という分野ですが、みなさんこの言葉を聞くと、どうしても「最先端で手の届かない技術」と捉えられがちです。しかし、我々はこの再生医療が世界中で身近なモノになって欲しいわけです。どうしても、なんとかして技術の素晴らしさを人の心に届ける必要がある。そこで必要なのは、物語だと思うんですよ。

――医療技術の物語というのは、どのようなものなのでしょう?

原田:弊社の技術の話でいえば、やはり「優しい医療」であるという点に尽きると思います。長い歴史の中で医療技術は発展してきましたが、病や障害を治すために患者に強く負担がかかる医療というのはまだまだ数多くあるんです。

それで治せるならいいのですが、小児や高齢者のような患者さんには使えなかったり、看過できない負担がかかることもあり得る。そうした、これまでの医療は取りこぼしていた人も救い得るということを知ってもらうのが必要だと思うんです。私自身、この技術を世界に広げようと心の底から思ったのは小児の患者さんと対面したときだったのですが、そうした体験や物語は人を変えられると思うんです。

――「KIZUNA~いのち緒つなぐ~」の映像制作に至るきっかけは何だったのでしょうか?

原田:ヒューマンライフコードの技術について映像や物語のかたちで発信したいことは永田さんとよくお話していたんです。そこに、大阪万博の開催が近づいてきた。先ほどお話した通り我々は世界に技術を広げたいと思っているわけですから、こうした機会を活かせるなら活かしたいと応募をしました。万博ともなると相当に選考も厳しいのかなと思っていたのですが、結果的に採択されて。半ば予想外の事態ではありつつも、万博の場に向けた映像をつくることになりました。それが『KIZUNA~いのち緒つなぐ~』の制作のきっかけですね。

永田:ちょうどその頃、うちからCafeGroupさんへの映像制作の相談もしていたんですよ。病院向けの映像やアプリの開発などなにかと制作でご一緒していたので、うまく協業できないかという話をしていて。そこで、『KIZUNA~いのち緒つなぐ~』でご一緒することになりました。

――CafeGroupさんではこれ以前に医療系のCG制作経験はあったのでしょうか?

岸本:いえ、なかったです。私たちはこれまで、映画やゲームといったエンターテインメントの分野でCG映像をつくってきました。

一方で、医療の世界は考え方のルールがまったく違います。そこでは「どれだけ正しいか」や「他の人が見ても同じ結論になるか」といった“確かさ”が最も大切にされます。見た目の自由な表現よりも、「本当にそうなっている」と医学的に説明できる再現性が求められるんです。だからこそ、これまで培ってきた表現力をどうすれば医学の正確さに合わせられるか、最初は慎重に設計を進めました。

――制作されてみて、何か違いを感じるところはありましたか?

岸本:いちばん大きかったのは、すべての工程に監修が入ることです。通常の映像制作では、クリエイターの感性や演出意図を軸に進めることが多いのですが、医療映像ではひとつひとつの動きや形状に、すべて医学的・科学的な根拠が求められます。工程を進めるたびに監修を受け、そこから再び修正を重ねていく。まるで科学実験のような制作プロセスでした。

ただ、その過程が非常に刺激的でした。私たちはこれまで「物語をつくる側」として感情を動かす表現を追求してきましたが、医療分野では「真実をどう可視化するか」が目的になります。虚構ではなく、生命や再生医療といった“リアルな未来”を描くこと。これはエンタメ制作で培った表現技術を、社会的な文脈の中でどう活かすかという、まったく新しいチャレンジになりました。

――LAIMANさんでは何か違いを感じられることはありましたか?

永田:万博の舞台ということで、医学的な正確さとストーリー性の両方が求められるというのが一番の違いだったと思います。

それまでも医学的な映像制作は行っていたのですが、どうしても「医学的な説明ができていれば十分」とか「予算の範囲内で正しければ十分」といったかたちで制限がかかるものばかりでした。どうしても様々な制限があるのは仕方ないのですが、「なんとなくメディカルっぽければOK」というコンテンツが世の中に溢れてしまっていることは残念な思いがありました。

長年のメディカルコンテンツ制作の中でも、「正確性」と「ストーリー性」が同時に必要とされる場となるとほぼなかったんですね。ただ、弊社の専門チームとしてはブランド的に誤魔化せない部分というのはどうしてもあって、そこで悩むことも多かったんです。それが今回は、最新の論文を踏まえた正確性と万博展示のためのストーリー性の双方で全力を発揮できるということで、本当にやりがいがありました。

――とはいえ、CafeGroupさんに医療系のCG制作経験がなかったとなると、大変なことも多かったのではないですか?

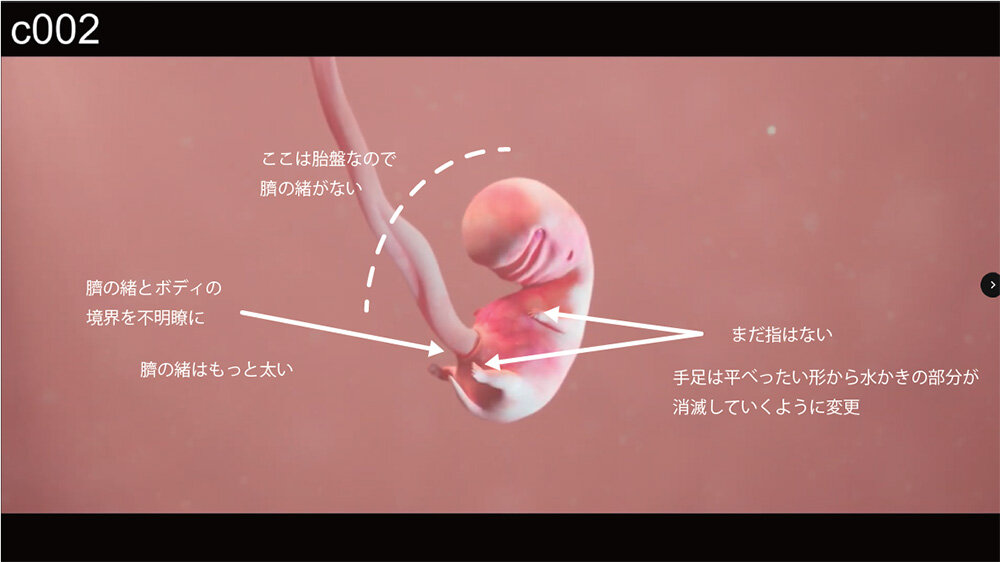

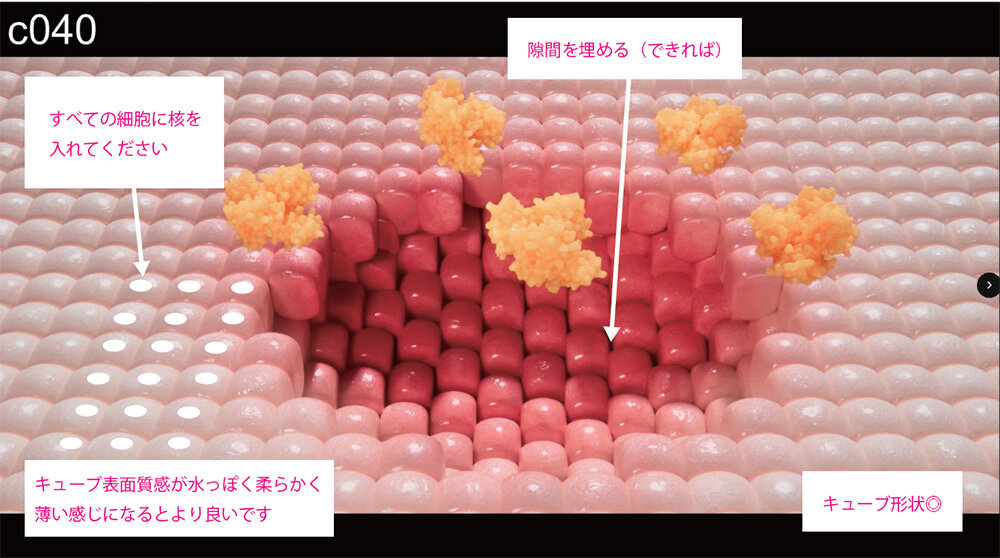

永田:まずは弊社で論文を読み込み、リサーチをしてから、詳細に資料をお送りして、絵コンテのやり取りもしつつ監修させて頂きましたね。例えば、映像の最初の赤ちゃんが胎内で成長する部分ひとつとっても「手の大きくなり方が発生学的におかしい」とか、「へその緒が細くなりすぎ」とか普通のCG制作では言われないような修正指示をたくさん受けていただいたと思います。

原田:根本的にアプローチが逆なんですよ。岸本さんが手がけてこられたエンターテインメントの世界では、とにかく“インパクト”が最優先されてきた。一方で、私たちの医療の世界では、“エビデンス”こそが最優先されてきたんです。

――どうしてこれまでの日本では両立が進まなかったのでしょうか?

永田:医療に関するコミュニケーションそのものが、どこか諦められてきたと感じます。たとえば“専門家ではない人にはどうせ難しくて伝わらないから説明しても仕方ない”正確性なんて求めてないだろう”といった諦観が先に立ってしまうんです。逆に、一般の人も“わからないから先生任せで大丈夫、知らなくても大丈夫”といった感じです。

岸本:それは、医療に限らず日本のクリエイティブ業界全体に共通する課題かもしれません。専門家同士が新しい価値を生むには、時間と手間のかかる“泥臭いコミュニケーション”が欠かせません。

ところが現場では、医療・研究・制作それぞれが異なる言語や評価軸で動いていて、共通の土台がないままプロジェクトが進行してしまう。結果として、正確性を重んじる側と表現を重んじる側が噛み合わず、議論の基準そのものが揃わないんです。

人材の不足も大きな問題ですが、より根本的には、異分野をつなぐ仕組み自体が制度化されていないことにあります。医療と表現、科学と感性の間を翻訳できる人がいても、そのプロセスが記録されず、次に継承されない。だから議論は毎回ゼロから始まり、異分野の共創が定着しない。

私たちは、その“翻訳”を個人のスキルに依存させず、プロジェクト設計の中に組み込むことで、科学とクリエイティブを横断できる新しい制作体制をつくりたいと考えています。

永田:アメリカでは100年以上歴史のある職業で、1,

使い捨てにならない、美しく正しいコンテンツをつくっていきたい

――Medistoriaの設立に至った意図や思いを教えてください。

岸本:Medistoriaという名前はMedical(医療)とHistoria(物語)から名づけたのですが、ブランドのコンセプトとして “Science to Story.Story to Soul ”を掲げています。正しく科学でありながら、物語があって人の心に届く。それを以て医療業界の課題に取り組みたいと思っています。

――それは、これまでの医療が正しく人の心に届いていなかったということですか?

永田:医学のことをわかりやすく一般の方に届けることについて、医療や診療の場では時間をかけられない様々な事情があります。世界的な変化としては、「インフォームドコンセント(伝えられた上での合意)」から「シェアード・ディシジョン・メイキング(意思決定の共有)」があり、いまや、医者が伝えて患者が同意しただけではダメで、患者に自分で考えてもらって理解してもらわないといけない。だから世界的にメディカルコンテンツによるビジュアライゼーションが必要になってきている。そこに日本も追いついていく必要があると思います。

岸本:原田さんの手掛ける最先端の再生医療の分野なんかは本当にそうですよね。情報だけ渡されても一般人ではなかなか理解ができない。しかも、実用化までには少なくとも10年くらいの時間がかかってしまう。そういうときこそ、人の心が動かせるかどうかが重要になってくるんですよね。アメリカのスタートアップなんか何もプロダクトができてないタイミングでもすごい映像だけはつくっていたりしますし。

永田:それで人の心が動くと、お金が集まって研究が進むんですよね。心を動かすと、あとから実体ができる。そうしたところに必要なビジュアライゼーションでMedistoriaが役に立てればいいなと思います。

――心を動かすことで、なにかよくわからない技術ではなく、自らに関係のある技術であると思ってもらうと。

永田:どうしてもメディカルのお話は難しくなりがちで、他人事と捉えられがちなんですよね。それこそ原田さんのされている研究もものすごく画期的で革命的なんですが、それが故によくわからないものとして捉えられてしまう。その距離が勿体ないと思うんです。

原田:ちょうど我々の研究も社会実装レベルまで来ていて、社会に広げていく時期なんです。製品化も見えてきた今、1人でも多くの方に知ってもらわなければならない。へその緒が再生医療に役立つようになると知って頂き、へその緒を保存しておくように行動の変容を促し、人に変わってもらう必要がある。そのためにはストーリーが必要なんです。

――今後Medistoriaとして実現したいことや目指すものなどはありますか?

永田:使い捨てコンテンツにならないものをつくっていきたいです。大昔の医学書に描かれた医学の絵が現代でも残っているように、美しさと正しさとわかりやすさをバランスよく兼ね備えてつくられたものは時代を超える力を持っていると思うんです。それはきっと映像でも2Dでも3Dでも同じだと思うので、そういった後世に残るものをつくりたいです。

岸本:これまでCafeGroupが主に手掛けてきたのはエンターテインメントの映像ですが、エンターテインメントでも同じですよね。僕は30年以上前の映画『ジュラシックパーク』がきっかけでCGをやり始めたのですが、あの映画は今見ても古さを感じさせないし、むしろ今の映画にはない魅力で溢れている。CG技術的には今よりも遥かに拙い時代の映画がなぜ古びないかといえば、それはやっぱり丁寧に魂を込めてつくられているからだと思うんです。そういう、時代を超えて人を動かす力を持たせたいと思いますね。

――表現手法や媒体を広げることなどは考えられていますか?

永田:近年はオンライン診療が普及してきたので、そこでの患者説明を助けてくれるようなものがつくれたらいいなとは思っています。今の技術では空想の域を出ませんが、いつかは遠隔でもホログラムとかの立体映像で手術のことを説明してくれるようになるんじゃないかと思っているので、ニーズにあった医療分野のコンテンツの発展にはしっかりついていきたいですね。

岸本:Medistoriaは、日本にとどまらず世界に向けて発信していきたいと考えています。その延長として、アニメ表現にもぜひ挑戦してみたいと思っています。いまや日本のアニメは、エンターテインメントの枠を超え、世界中でひとつの文化として受け入れられています。ストーリーやキャラクター、映像表現を通じて、言葉や文化の違いを越えて共感を生む力がある。だからこそ、医療や命といった普遍的なテーマを描くうえでも、アニメという手法は非常に適していると感じています。

医療の内容は専門的で難しくなりがちですが、アニメであれば感情や物語を通じて「直感的に理解できる」かたちに変えられる。理屈ではなく、“心で理解できる”医療表現を実現できると思うんです。日本のアニメが世界中で愛されているように、Medistoriaもまた、日本発の視点で「医療のストーリー」を世界に届けていきたい。国境を越えて人の心に届くコンテンツを、アニメというかたちで実現していけたらと考えています。

――今後の目標やお知らせしたいことなどあればお願いします。

永田:原因の分からない痛みを人が怖がるように、医学や医療の基本的な知識があれば感じずに済む不安というものは世の中に数多くあると思います。そうした不安を生み出す「分からなさ」を、優しいコンテンツで埋めていきたいです。そのために、メディカルクリエイター®︎を育成するための仕組みもつくっているところなので、多くのクリエイターにこの分野に飛び込んできてもらいたいです。

岸本:エンタメCGの世界から医療コンテンツに関わってみて、あらためて感じたのは「人の心を動かす」という点では本質的に何も変わらないということです。アニメや映画、ゲームで人を感動させるのも、医療映像で人を安心させるのも、どちらも“人に寄り添う表現”なんですよね。医療は命に直結する分野だからこそ、表現のひとつひとつに重みがあり、そこに関わるやりがいはとても大きいと感じています。

エンタメ業界のクリエイターにとっても、ここには新しい表現の可能性があると思います。これまでのスキルや感性を生かして、人の心に届く作品を一緒につくっていける人が増えていけば嬉しいです。

TEXT_稲庭 淳

PHOTO_弘田 充

EDIT_池田大樹(CGWORLD)