様々なジャンルのCGプロダクションを掲載する「CGプロダクション年鑑」。例年夏頃に発刊され、2022年号では掲載プロダクション数が300社を超えた。そのCGプロダクション年鑑2022の表紙ビジュアルを鈴木卓矢氏率いるSAFEHOUSEが手がけており、今回はメインツールとなったUnreal Engine 5を活用したグラフィック制作について、中心となった2名のアーティストと鈴木氏に聞いた。

「CGプロダクション年鑑 2022」

編集:CGWORLD編集部

定価:1,980円(本体1,800円+税10%)

発行・発売:株式会社 ボーンデジタル

ISBN:978-4-86246-534-4

総ページ数:368ページ

仕様:A4ワイド、オールカラー

発売日:2022年08月31日

詳細:www.borndigital.co.jp/book/27628.html

2人の若手を中心としたストーリー性のある背景づくり

CGWORLD側からの発注時のテーマは「メタバース」、またUnreal Engine(以下、UE)を用いることも依頼に含まれていた。「当社の仕事は挙手制で決めていて、やりたい人がいなければ断ろうと思っていたのですが、2人が面白そうだと挙手してくれました。『年鑑の表紙をやる』というよりは、メンバーの才能をどうやって世に発表していくかをいつも考えているので、その一環という意識で取り組みました」(鈴木氏)

取締役/モデリングスーパーバイザー

鈴木卓矢氏

手を挙げた若手アーティストのひとり、井上拓哉氏はModelingCafeでキャリアをスタート、3年弱ほど背景アーティストとして主にプロップ制作を担当し、その後SAFEHOUSEへと移って2年が経つ。SAFEHOUSEへ移ってきた当初は背景アーティストであったが、現在はシネマティックアーティストとして活躍する。今回の表紙ビジュアル制作ではポータルや遺跡などの制作を担当した。

シネマティックアーティスト

井上拓哉氏

もうひとりの谷垣真衣氏は、SAFEHOUSEの長期インターン制度「弟子入り制度」の最初のメンバーだ。4年制大学在籍時にはゲームのシネマティック制作を志向し、海外を目指していたという。これまでにUEを用いた案件にも参加しており、今回の表紙制作では井上氏担当となるプロップ制作以外の部分を担当した。

シネマティックアーティスト

谷垣真衣氏

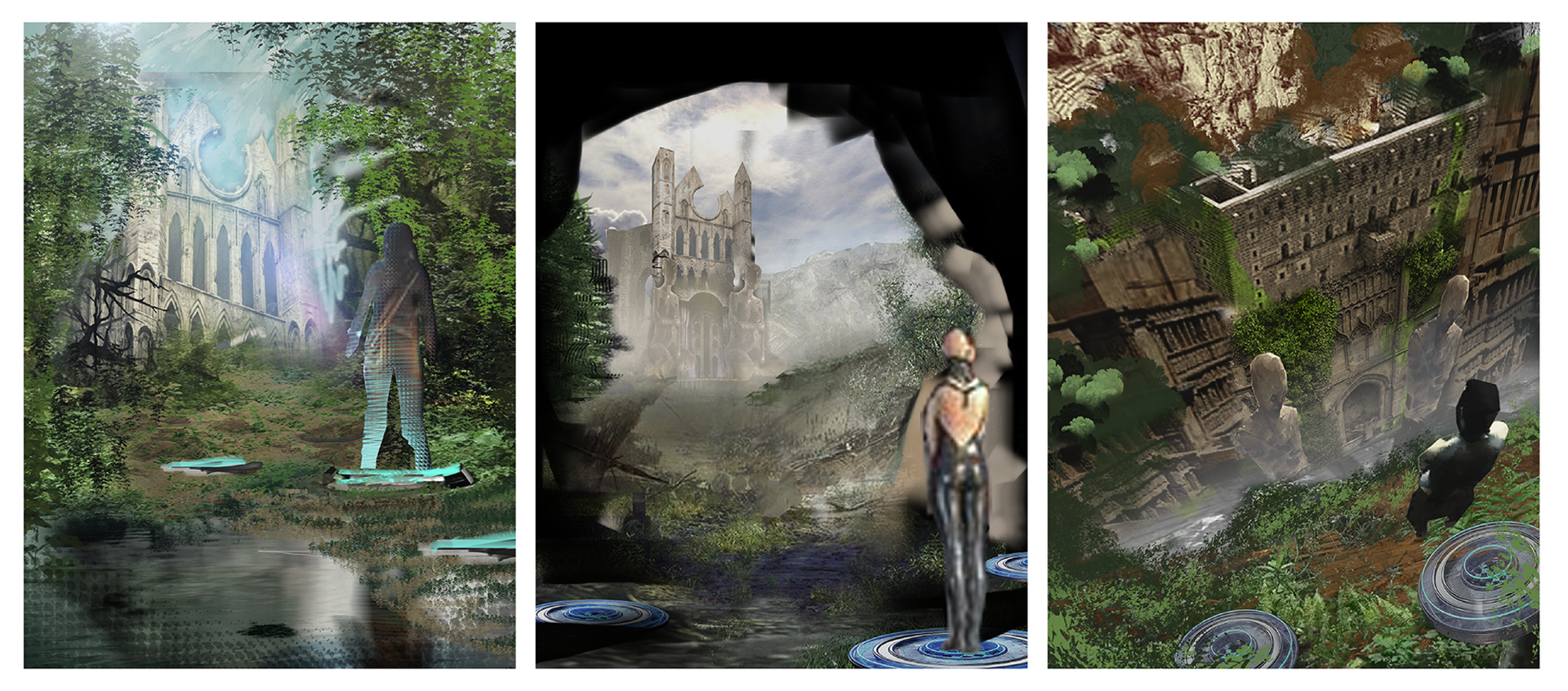

モーションキャプチャスタジオを開設するなど活躍分野を広げつつあるSAFEHOUSEだが、Webサイトの実績からも読み取れるようにその本領は背景(環境、Environment)制作で特に発揮される。今回の表紙制作でもそれは例外ではなく、キャラ主体ではなく背景主体の構図となっている。その真髄は“ストーリーが読み取れる背景”であり、背景モデリングのみでストーリーを成立させるのが腕の見せどころだという。

「一枚画の完成度に着目して表紙として完成させることもできますが、そうではなく、その前のフレームではどういう状況だったか、この後どうなるのか、そういったことが想像できることを今回も求めています」(鈴木氏)

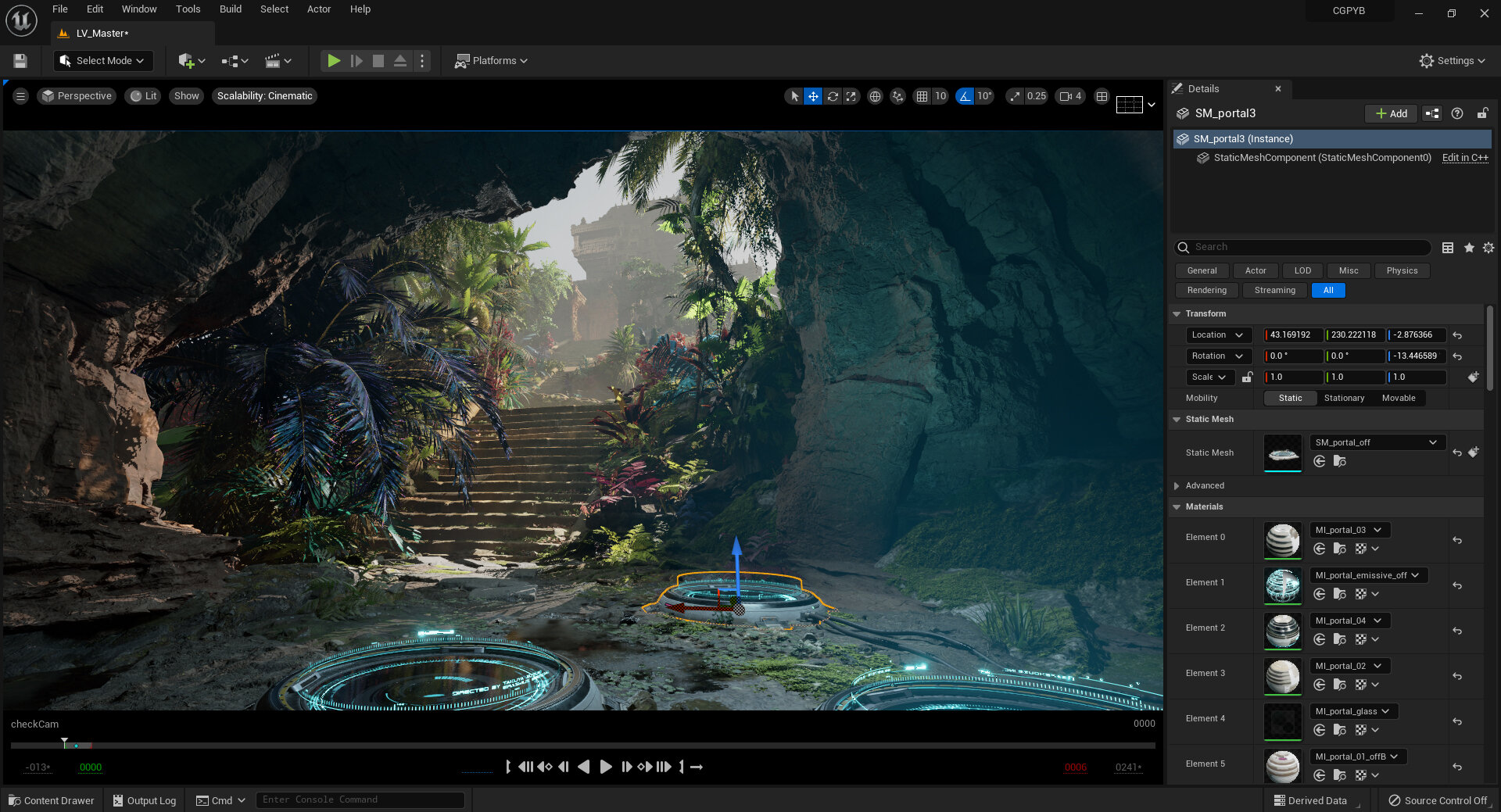

制作期間は約1月半で、担当者2名がリモート体制で制作。後半2週間でライティングをドイツチームが担当して仕上げた。使用ツールはPhotoshop、MayaとUE。UEは、作業開始時点でちょうど正式リリースとなったUE5を使用しているが、同バージョンのアピールポイントとなっているような目玉機能は未検証状態だったこともあり、今回は使用していない。

いかにモデルをつくらずに画をつくっていくか

制作期間約1.5ヶ月のうち、アイデア出しの段階では約1週間で数案出し、そこから最終的な要素を詰めていった。

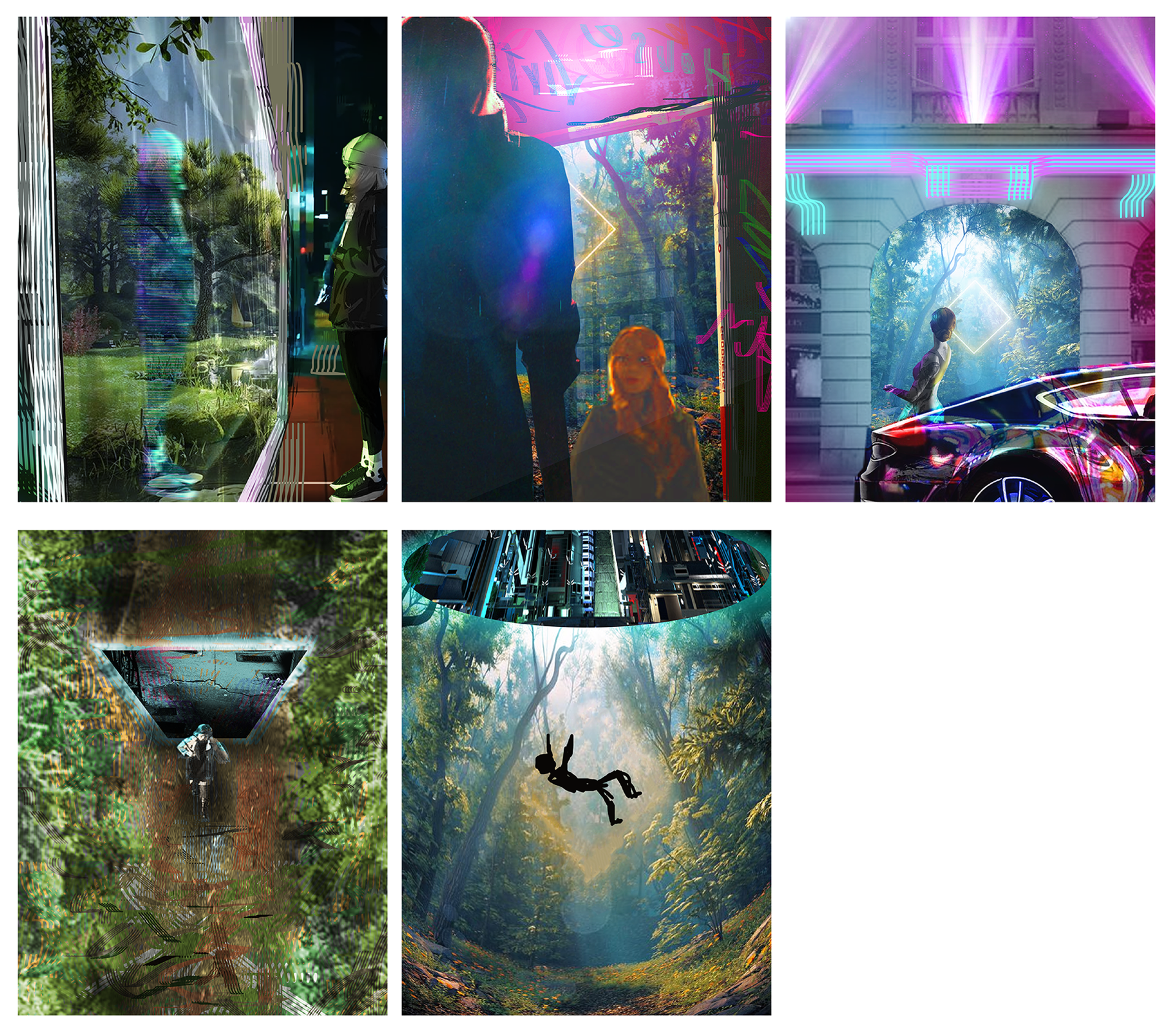

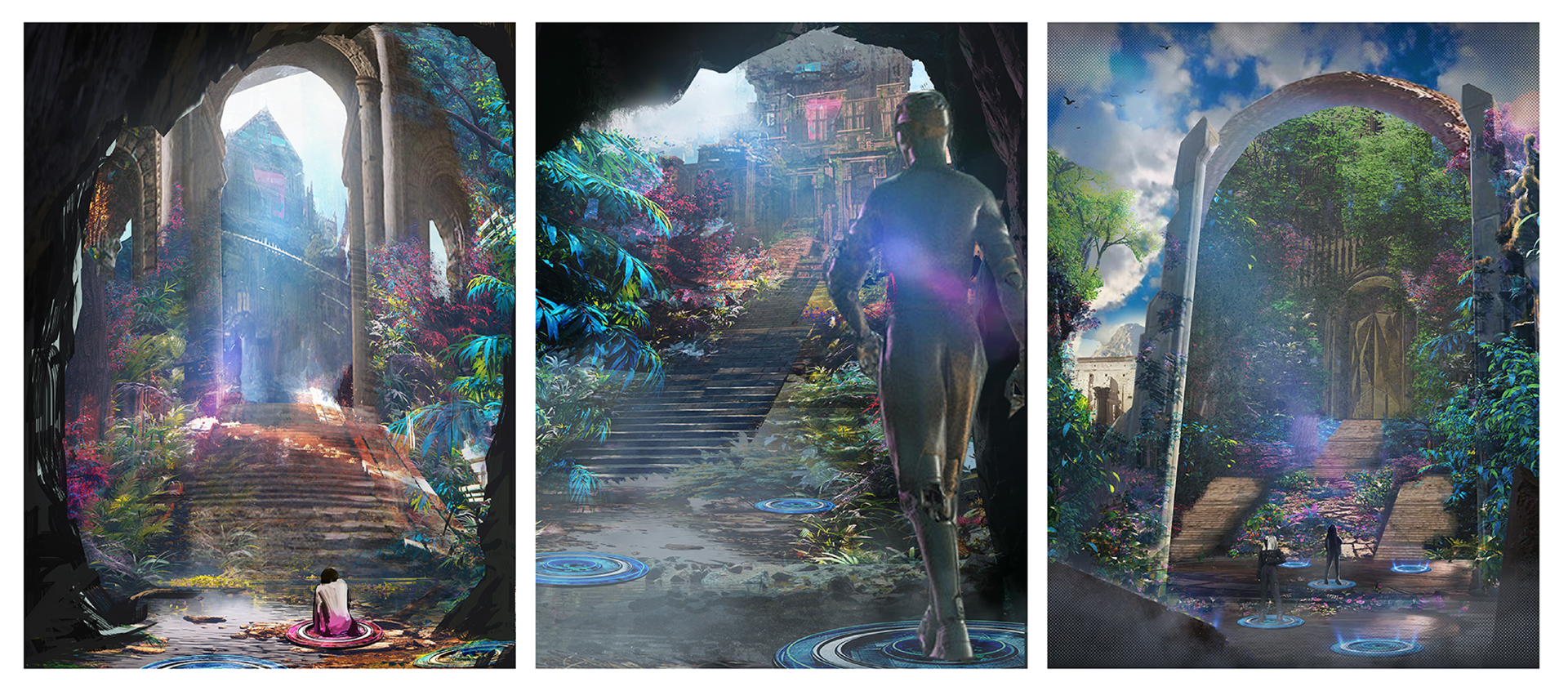

「私は絵を描くのが得意ではないので、Photoshopでフォトバッシュしていきました。メタバースというテーマから映画『ドクター・ストレンジ』のようなポータルを着想し、どこでもドアのようなものが空間に出現してそこから向こうは別世界になっている、というようなイメージを最初考えていました」(井上氏)

「2人で意見を出し合った上でおのおの持ち帰り、最初の案をまず3日程度でまとめました。冒険の始まりのような印象を出そうと考え、地面にポータルがあってそこからキャラクターが出てくる感じや、画面奥の目的に向かって手前から奥へ動きが出るように画面をつくっていきました」(谷垣氏)

最初の案出しから2,3回の練り直しを加えつつ十数パターンを作成、最終的な方向性を固めていった。その中には、採用されなかったものの特徴的なアイデアもいくつかある。例えば大きな鏡が登場する案は、鈴木氏も画的にはカッコいいと評しつつも「鏡の反射で映っているということが読み取りづらいとか、なんで鏡になっているのかといったことが、アイデアを考えた井上くんにしかわからない。設定が複雑すぎるという欠点があると思いました」とフィードバックしている。

ちなみにアイデア出し当初はキャラなし・背景のみを想定していたが、ドイツチームが兼ねてから開発していたバーチャルヒューマンも使用することになり、要素として組み込まれた。

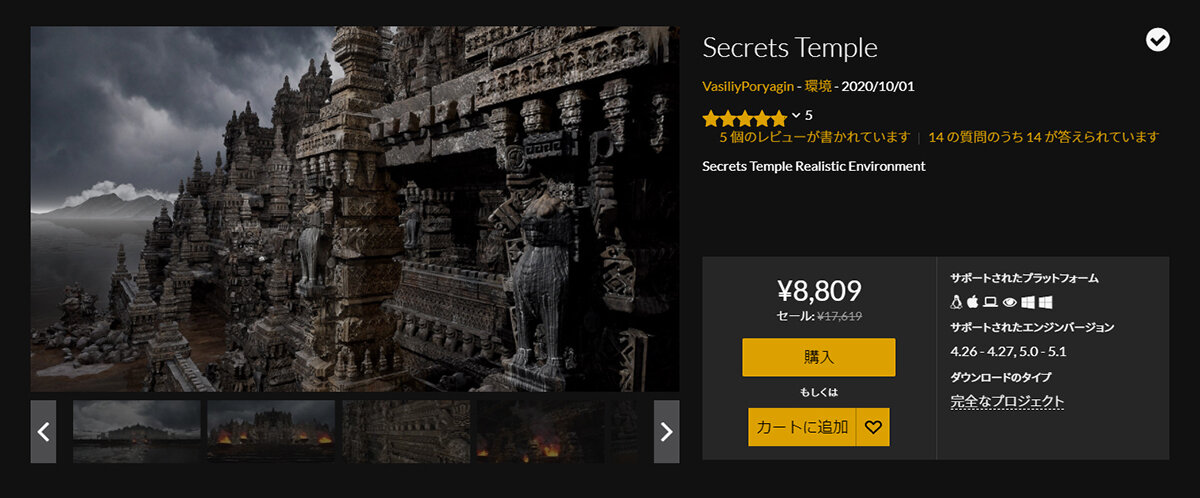

最終的な要素・構図確定後には作業工数も考える必要がある。スケジュール的には物量が課題ではあったが、UEで使えるQuixel Megascansやマーケットプレイスなどの高品質なアセットの使用を念頭にOKとなった。

「短い期間で画をつくる際の最大のテーマは、『いかにモデルをつくらずに画をつくっていくか』になります。そう考えたときに、要素それぞれについてこれはつくらなくてよいのか、既存アセットが使えても組み合わせたときに破綻しないか、などを考慮する必要があります」(鈴木氏)

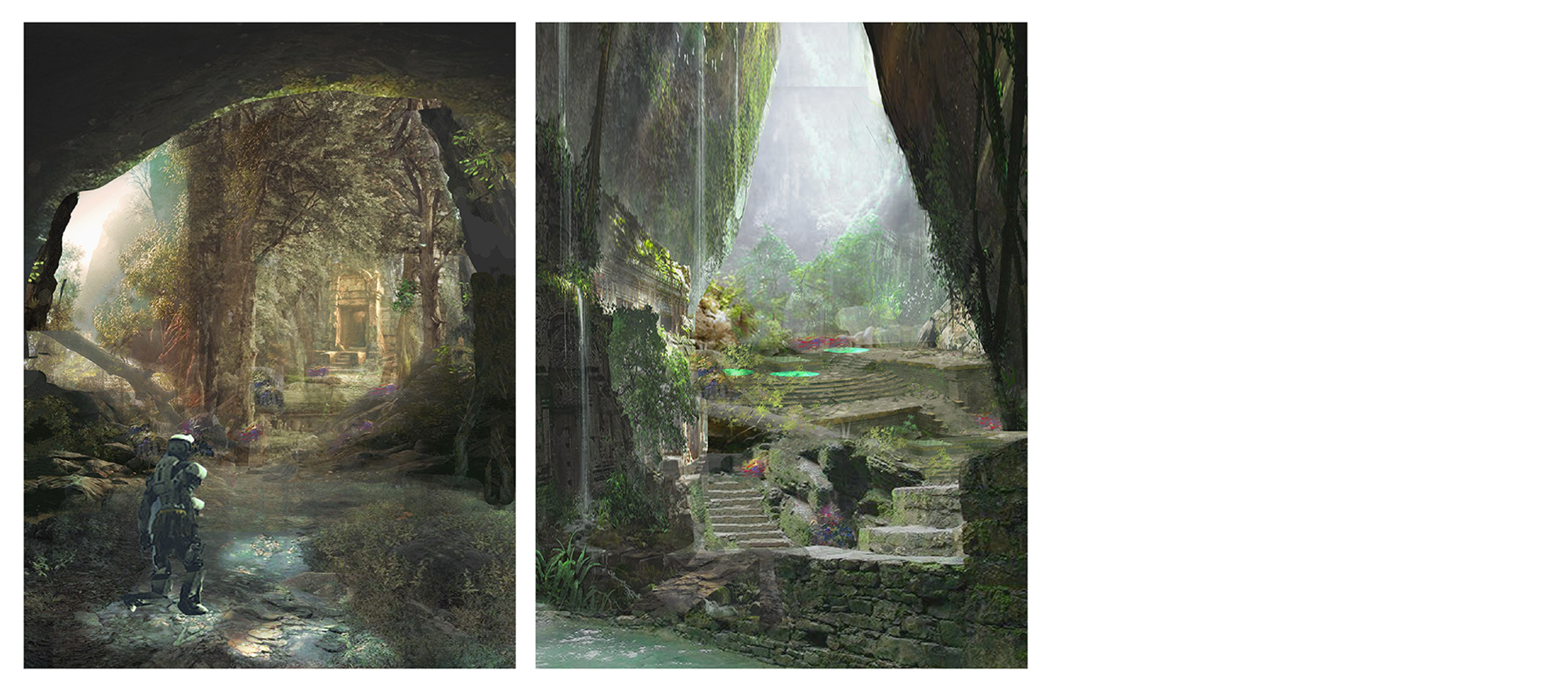

最終的な案では、遺跡部分の工数が高くなることが予想された。Megascansには自然物が多く、植物であれば高いクオリティのものが多い。一方で遺跡となると、ねらった建造物をデザインしていけるようなアセットが植物ほどは多くない。「今回は、ディテールが見えなくなる程度に遠方に配置することで、工数的にはまりやすくしています」(谷垣氏)

ポータルを起点にメタバース感を表現

「メタバース」というテーマ設定からは通常なら未来的な街並みを思い浮かべるところだが、今回はあえて自然物主体で構成されている。その上でメタバース感を演出するにあたり重要な役割を担ったのが「ポータル」だ。「メタバース、仮想空間は『別の世界に行ける』というところが魅力だと思うので、その出入り口としてポータルがキーになると考えました」(井上氏)

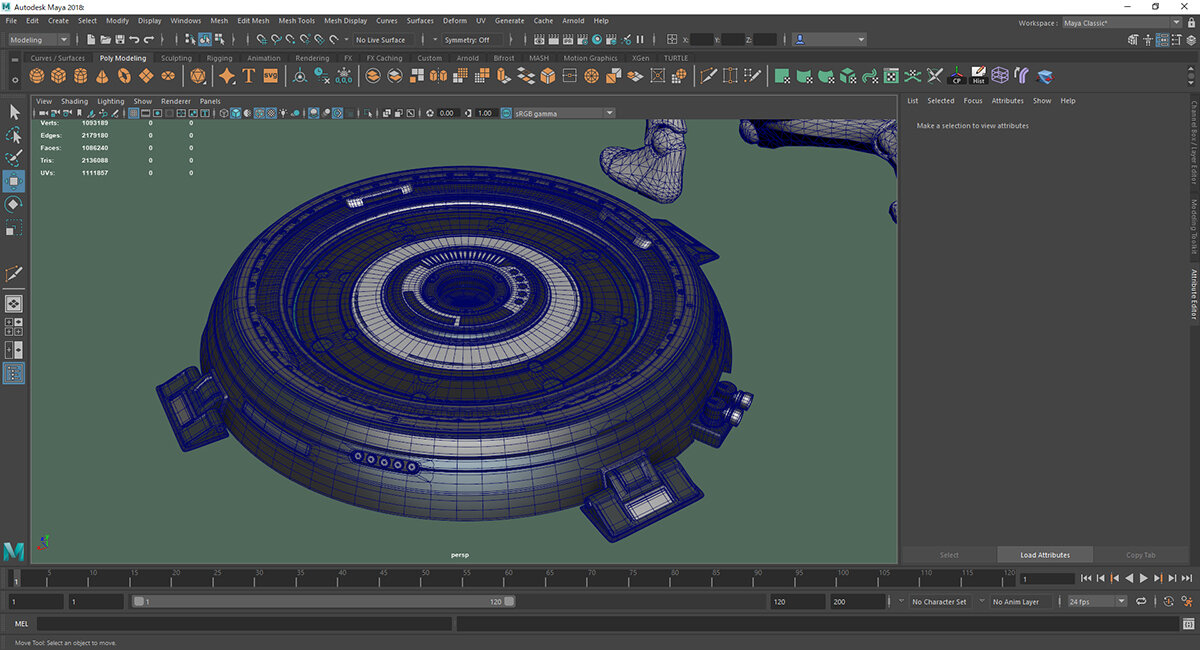

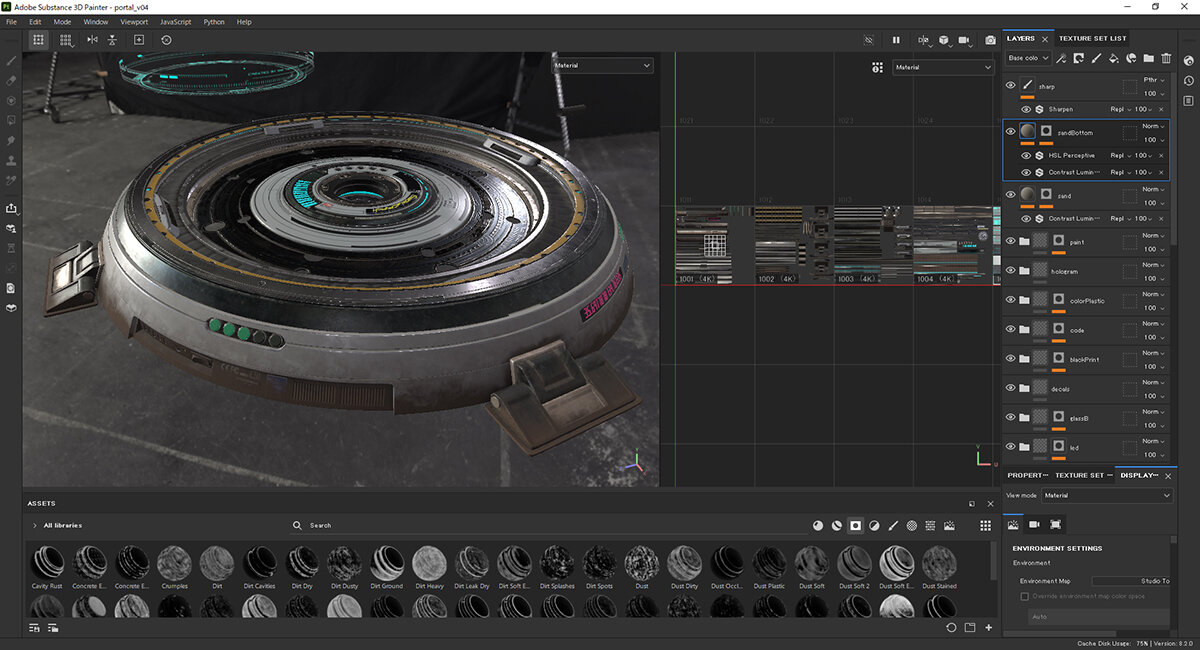

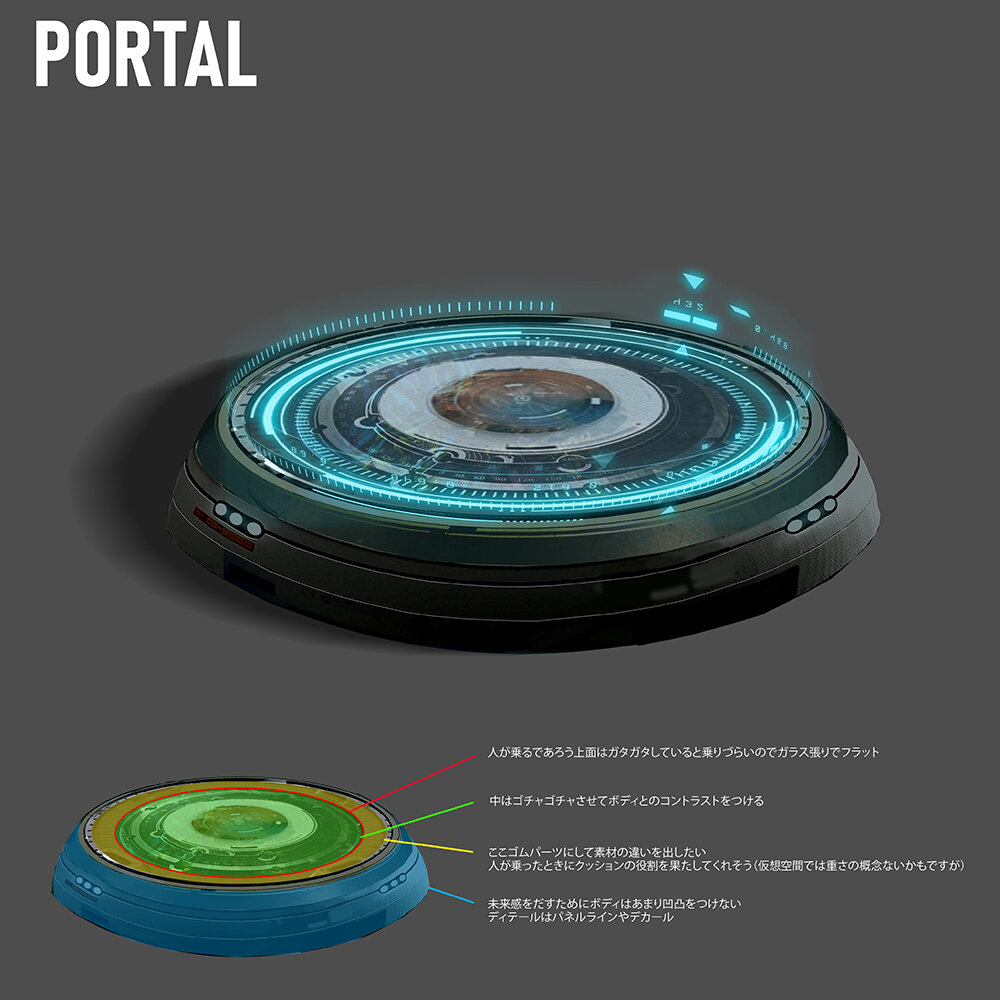

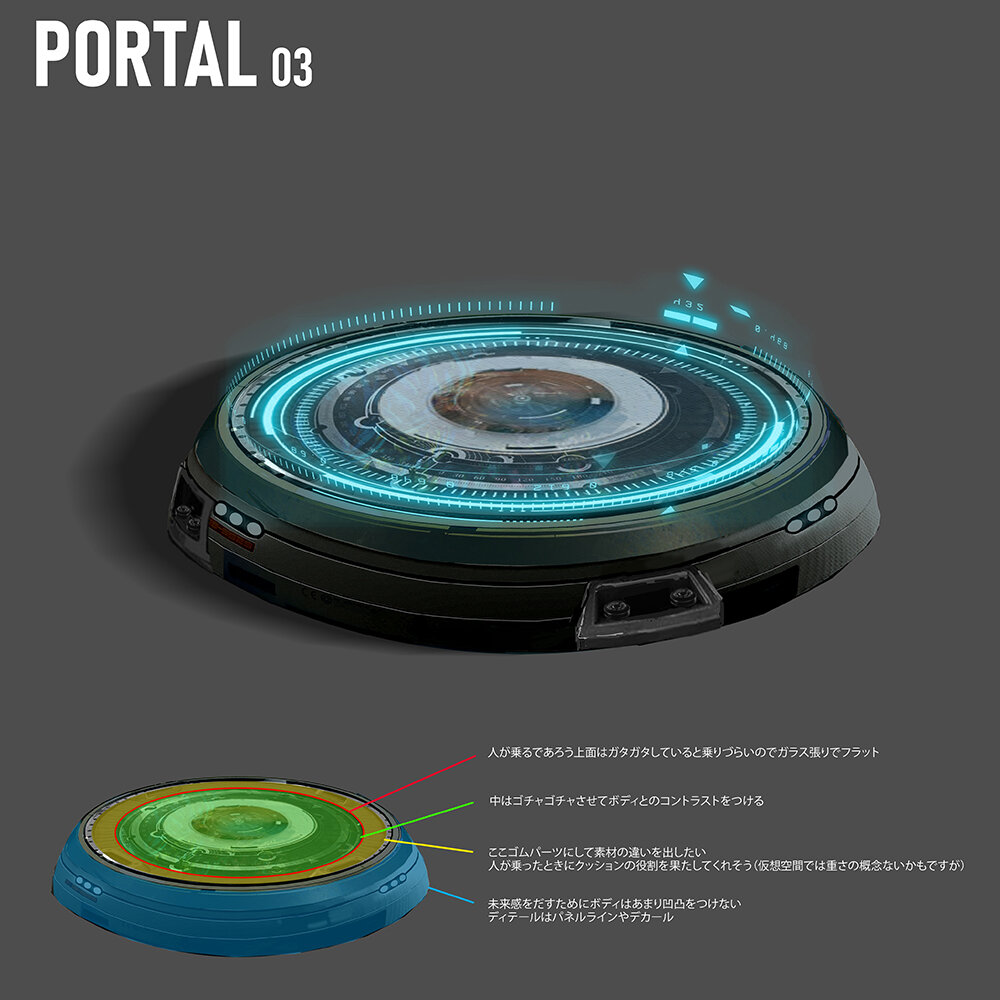

ポータルについてはアート段階で4パターンほど検討が行われており、上面ガラスは人が乗るため平面に、その周辺にパネルランプ等のディテールを配置。外側はあまりゴチャゴチャさせず未来感を引き出しつつ、内側はゴチャゴチャさせて印象の対比をねらっている。また当初は脚がなかったが、これでは地面への固定感が薄く、埋まっていってしまうというフィードバックから脚を追加している。

「脚がない状態では『地面の上に乗っかっている』感が強く出てしまって。おそらくポータルというものは地面にガッチリと据え付けてあるはずなので、そういう方向性でフィードバックし、脚も何パターンか考えてもらいました」(鈴木氏)

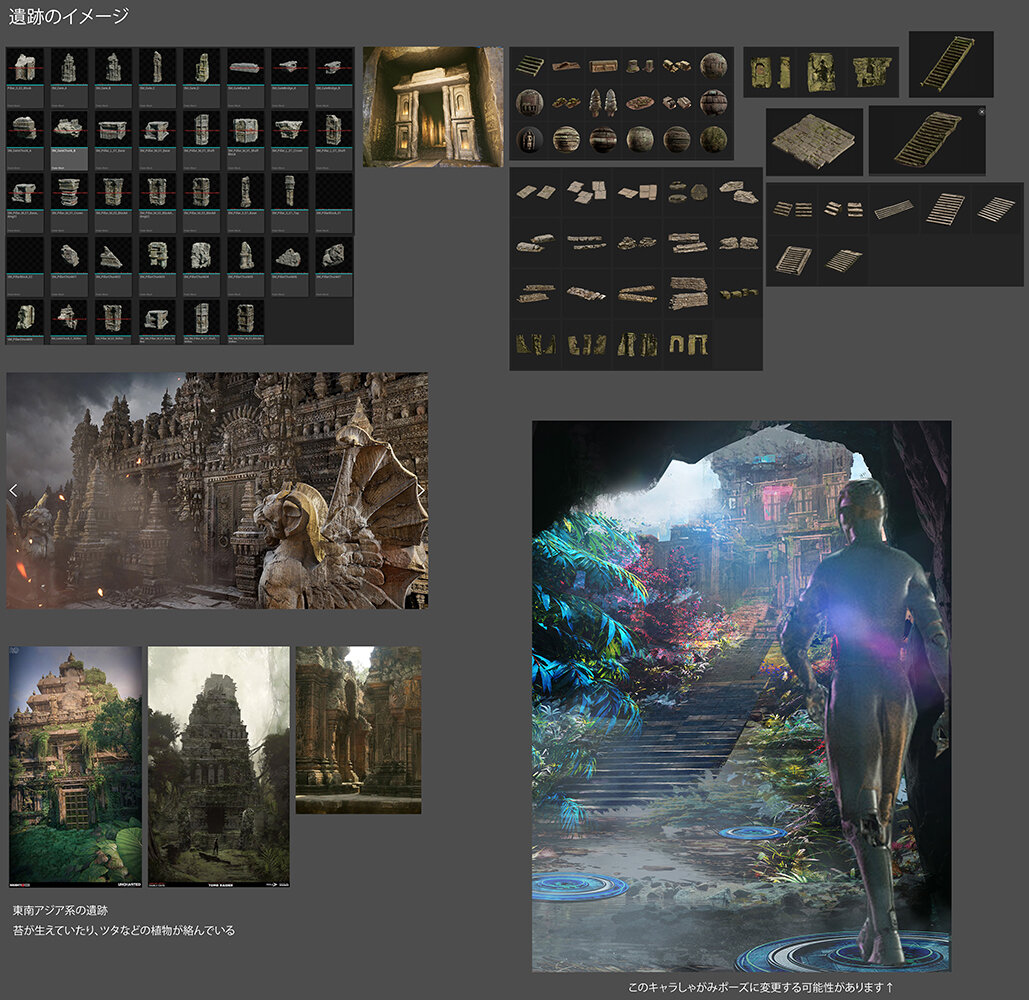

画面奥に配置された遺跡は、視線の行き着く先としてストーリー性を膨らませる重要な構成要素となっている。まずはリファレンスを集めてフレーバーシートを作成、イメージを共有した上でコンセプトをまとめていった。

「今回の作品の中で遺跡は『目的地』として存在していて、そこに気持ちが向かっていくようにしたいという思いがありました。それから、『すごい』『でかい』という圧がほしいと考え、建築について調べていくうちに『ブルータリズム建築』という建築様式に興味を惹かれたんです。それはコンクリート打ちっぱなしの冷たい感じで、まさに圧のある外観。今回の遺跡ではそれをベースにしてみようと考えました」(井上氏)

まずはシルエットでおおまかな形状を検討し、そこからフォトバッシュでデザインを起案。マーケットプレイスのアセットをベースに最終的な遺跡を仕上げていった。

「全体にずっしりした印象を目指しつつ、ブルータリズム建築に見られる『上部が広がっている』という特徴を組み込んでいます。上側が大きいため不安定さがありますが、下部をずっしりと組み、アンバランスさと安定感の組み合わせで怖い印象を出せないかと考え、このようなシルエットにしています」(井上氏)

地形や植物は谷垣氏が担当。ランドスケープ機能を使用して作成し、地形に散布する植物や岩などにはMegascansアセットが活用されている。「Mayaでの地形制作では解像度を担保するのが大変ですが、ランドスケープではリピートテクスチャが適用されたり水溜りも塗り足したりしやすく、1枚の板から地面のディテールをつくっていけるのがメリットでした」(谷垣氏)

またゲームエンジン一般の宿命として、透過表現やSSS(サブサーフェス・スキャタリング)が苦手であり、プリレンダーであれば植物の葉にはSSSを入れてリッチにするといった手法が使えない。今回はそうした植物系の表現には苦慮したが、エミッシブを入れて色を表現するなどで対応している。

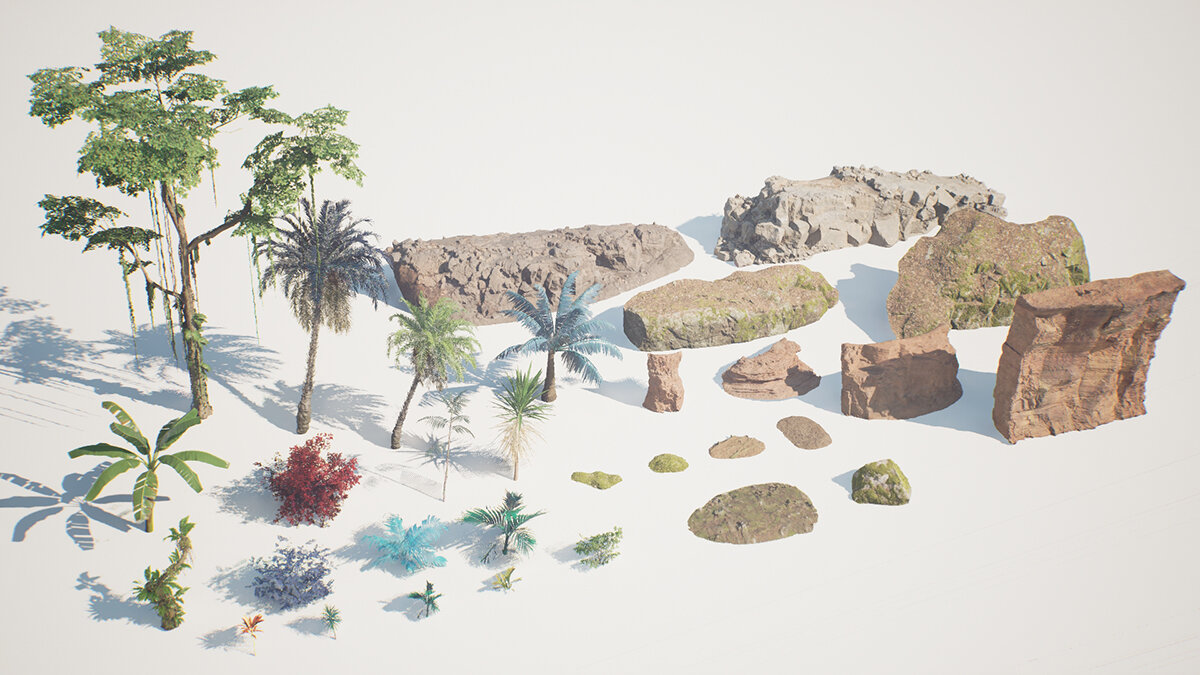

-

Kaizen Digital Interactive社「Tropical Jungle Pack」アセットを活用している -

ジャングルを構成したアセットの一部

UEの強みを活かした画面設計と画づくり

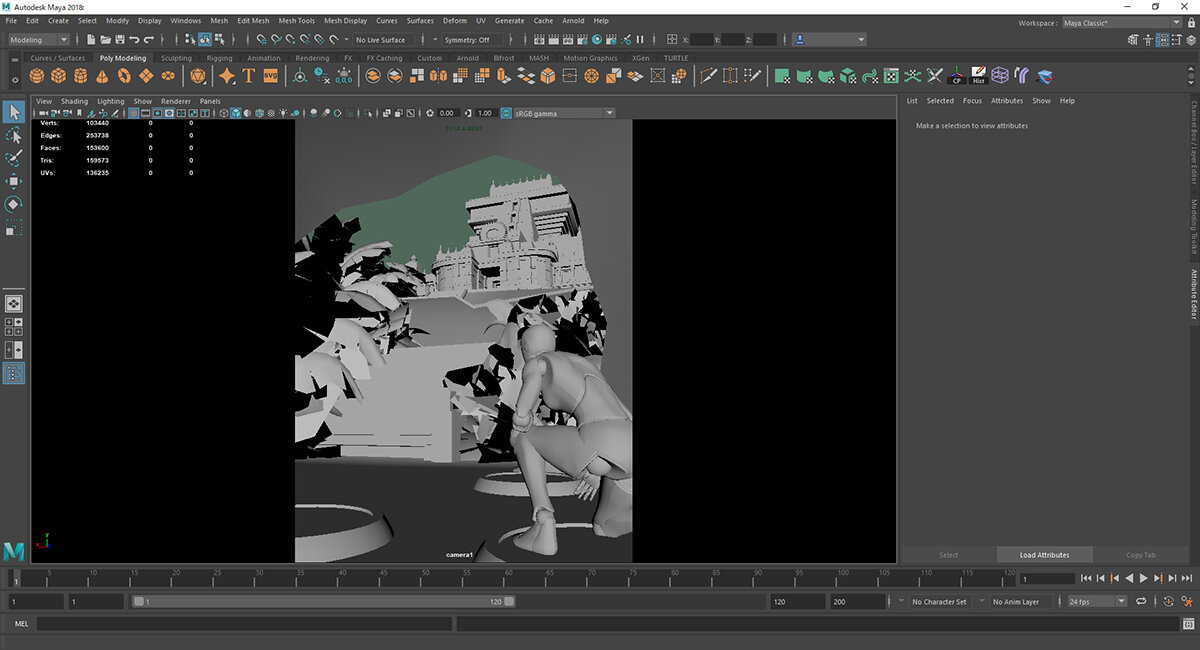

本作はUEベースでの制作となっているが、実際、最終版のライティング・レンダリングのみならず、作業開始時のレイアウト検討からUEが用いられている。具体的には、まずラフレイアウトをUEで構成し、ある程度組み上がった段階でローモデルとして出力。それをMayaに読み込み、どれくらい視線をブロックしてどれくらい建物を見せるかなどを設計、そこからUEへ戻って詰めの作業を進めた。

「ゲームエンジン上ではモデルの変形・編集が感覚的にはできないので、ラフレイアウト後のそういった作業をスピーディに行う段階でMayaを介しました」(谷垣氏)

ライティングは、過去に組んでいたものを再初期段階から組み込んで作業を進め、それをドイツチームに渡してディレクションしている。当初ドイツチームから上がってきたものはポージングも含めキャラクターが目を引くものになっていたため、背景主体である旨などを伝えて仕上げていった。

「画面奥から謎の光が差しているなど遺跡のディテールもつぶれてしまったので、ライティングがモデリングを殺さないようシルエットを立たせるように要望しました」(谷垣氏)

モノとして残る表紙制作の意義

インタビュー中には「ストーリー」や「想像の余地」といったキーワードが再三登場し、アセット単位の品質より上の段階・目線へメンバーを引き上げていく意向が強く感じられた。鈴木氏が何よりもこだわっているのは、SAFEHOUSEの作品が店頭で誰かの目に入ったとき、1秒でも2秒でも長く見てもらい、ストーリーを感じてもらうことだという。

「パッと見てカッコいいなで終わってしまうのではなく、その前後を想像してもらえるかどうか。また、大きな作品のクレジットに載るのは、ともすると慣れてしまうんですが、今回の表紙のようにモノとして残っていくのは喜びにもなりますし、知らない人の目に触れる機会も増えるので、これからも続けていきたいと思います」(鈴木氏)

-

UEでのレンダリング結果。ここにPhotoshopで最終的な色調整を加えて仕上げていく -

全体的なコントラスト、色味を調整した途中段階。ノイズを除去し、キャラクターのホログラムエフェクトが追加されている

なお、背景制作を主軸としてきたSAFEHOUSEだが、設立して4年目を迎え“ファーストフェーズが終わった段階”にあるという。次の3年にはアーティストのベースアップを積み重ね、その延長として少数精鋭でハリウッド級の映画制作を見込む。

「理想通りのゴールに辿り着ける可能性は……3割弱くらいかなと。それくらいあればチャレンジする価値はあると思います。そうすると僕がマネージメントからプレイヤーに戻る必要も出てくるので、メンバーは今まで考えなかったようなことをきちんと考えていく必要がありますが、今回担当してくれたような人材も育ってきていますし、そうした地盤を確実に整えていきたいと考えています」(鈴木氏)

最後に、主体となった若手2人に今回の表紙ビジュアル制作についてふり返ってもらった。

「同業の多くが目にする年鑑の表紙ということもありましたし、高い自由度で制作できるということでチャレンジしてみました。その後、以前の職場の知人からも表紙を見たという報告があったりと、取り組めて良かったと思います」(井上氏)

「ゲームエンジンでは省略している光の影響などをきちんと出そうとするとどんどん重くなってしまって、それならプリレンダリングと変わらなくなってしまうという難点はありました。でも表紙として静止画を制作するというのは普段のUE案件とは異なり、一枚画として完成させていくということで楽しく進められました」(谷垣氏)

これから本格的に始まるSAFEHOUSEの“セカンドフェーズ”にも期待したい。

INFORMATION

SAFEHOUSEは下記職種を募集中だ

・シニアアニメーター

・アニメーター

・キャラクターモデラー

・シネマティックアーティスト

・シニアエンバイロメントアーティスト

・リギングアーティスト

・テクニカルアーティスト(Unreal Engine)

詳細はこちら safehouse.co.jp/careers

TEXT_ks

EDIT_藤井紀明 / Noriaki Fujii(CGWORLD)