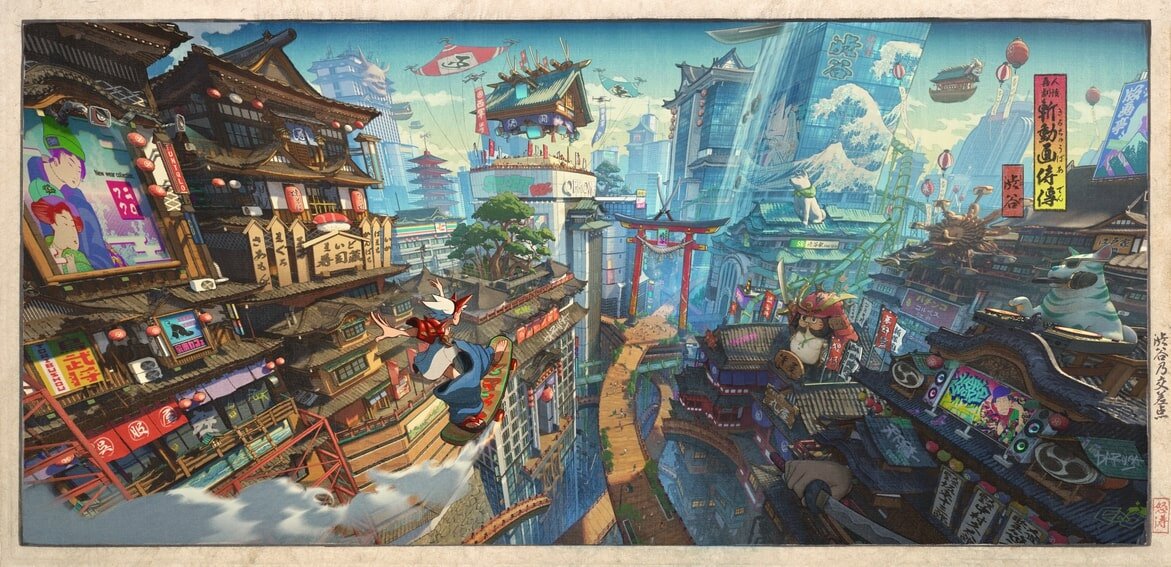

舞台は2026年まで江戸時代が続いた日本。厳しい身分制度に支配された社会を、主人公たち3人組が最下層から駆け上がる。成り上がる方法は娯楽として供される試合「決闘配信」だけ。グラフィティに彩られた江戸で、この世の縛りが斬られる。そんな珍妙ともいえるあらすじから繰り出されたのは、先日発表された劇場アニメ『KILLTUBE』だ。

プロジェクトに名前を連ねるのは、CHOCOLATE、WACHAJACK、KASSEN.....と、これまで優れた広告映像やCGを送り出してはきたものの、劇場アニメは畑違い、初挑戦といえるような面々ばかり。にも関わらず、制作費は10億円。果たして、なぜこんなプロジェクトが始まったのか、その狙いは何なのか、キーマンとなる4人に話を聞いた。

劇場アニメ『KILLTUBE』パイロットフィルム

公式YouTube:https://www.youtube.com/@KILLTUBEJP

公式X(旧Twitter):https://twitter.com/KILLTUBEJP

公式Instagram: https://www.instagram.com/killtubejp/

お問い合わせ先:info@killtube.jp

劇場アニメ初挑戦に10億円、そもそも彼らは何者なのか

ーー自己紹介をお願いします。

栗林 和明氏(以下、栗林):CHOCOLATEでチーフコンテンツオフィサーを務めています、栗林と申します。

CHOCOLATEが何の会社なのか一言で言うと.....一言で言うのは、すごく難しいんですけども。端的に言えば、エンタメコンテンツや広告を企画からたくさん作っている会社です。広告に映画やキャラクター、ボードゲーム、空間演出まで、あらゆるエンターテインメントを企画して、専門家に集まってもらって、どんどん垣根なくやっていこう、という会社ですね。

立場としては企画の仕事、世の中ではクリエイティブディレクターと呼ばれたりするようなものですね。制作、演出、設計から、プロダクトそのものの企画まで、幅広くやっています。

太田 貴寛氏(以下、太田):KASSENの代表の太田と申します。

KASSENはいわゆるVFXスタジオです。

フリーランスの個人や、小規模のチームが増えている中で、あえて集まって大きなチームを作ってちゃんとした会社として立ち回っていこうと考えている今どき珍しい会社です。社内では代表のほかにディレクター、VFXスーパーバイザーを務めております。

澤井富士彦氏(以下、澤井):WACHAJACK代表の澤井と申します。

WACHAJACKは、コンセプトアート専門の会社です。

「コンセプトアート」というと耳慣れない方もいると思うんですけど、アニメやゲームや映画をCGで制作していく前に、企画のビジュアライズをして方向性を定めていくお仕事ですね。

例えば、「こういうSFを考えている」とご相談を受けたら「ならこんなビジュアルはどうですか」と提案したり、それが違ったら「これならどうでしょう」と詰めていったり。そこから最近はもう少し深く企画段階まで関わらせていただいたり、弊社発のIPをつくっていくことも増やしていたりします。

佐藤大洋氏(以下、佐藤):佐藤です。

WACHAJACKとKASSENの取締役を兼任させていただいています。

基本的にはCGプロデューサーとして、予算やスケジュール、どういうスタイルや座組でいくか提案したり、考えたり、調整させていただくといった仕事をしています。最近は、二社の橋渡しをしながら、アートから映像領域までカバーしていく形をつくっていったりしています。

ーー過去の実績を見る限り、3社とも劇場長編アニメという媒体には馴染みがなかったと思うのですが、『KILLTUBE』の企画から3社での初動に至るまでの経緯をお聞かせ願えますか?

栗林:元々、ど真ん中のエンタメ作品を作りたいという思いはあったんですが、そこに挑むきっかけになったのがサントリーさんの強炭酸水「天然水THE STRONG」プロモーションで、今回の『KILLTUBE』の座組で制作させていただいたのですが、そのときにすごくしっかりと噛み合った手応えとグルーヴ感みたいなものがあったんです。

澤井:これは、僕らも感じていて。

栗林さんって、ゲーム業界や映画業界まで含めてもなかなかいないようなパワフルな方で。次から次へとクリエイティブや発想を繰り出しては刺激をもたらしてくれる楽しさがあるんですよね。一緒に仕事をした際、僕らはそこに感動して。

太田:今までのつくり方に囚われず、垣根を超えておもしろいものをつくりたい、という思想を持っていてそこがすごくシンクロする感じがあるんです。時代としてもそういう発想が求められてる感じがします。

栗林:そのときから、「1分の映像でここまで熱量を凝縮して世界観を見せられるんだ」、「いつかもっと長いアニメーション作品をつくるとき、今回のやり方の拡張でできないか?」と思っていたんですよね。それで、映画の企画を相談しに行って。

太田:じゃあもうスタジオ作っちゃいましょうか!という話に。

ーーなぜ劇場アニメという媒体を選ばれたのか、その理由をお聞きしてもいいですか? CHOCOLATEさんは過去にも映画を手掛けられていますが、『14歳の栞』(2021)、『MONDAYS/このタイムループ、上司に気づかせないと終わらない』(2022)共に実写だったので、表現媒体の変遷に驚いた人も多いと思います。

栗林:まず一つ目に、アニメは「最も作品が成長する」と思っているからです。

先にお話した通り、僕らCHOCOLATEはいろんなことをやってきたんですが、その中で得た結論として「成長するためにはデフォルメが必要だ」というものがあって。ゲーム化するにしろ、グッズを出すにしろ、カフェをやるにしろ、いろんな形に成長しやすいと思ったんです。そして、そのためには、デフォルメが必要で、いま最も人の心に届いて作品の成長に最適な表現というのが、アニメだった。

二つ目に、「劇場はめちゃくちゃアツイ」から。

僕らも過去に映画をやって、話題にしてもらったんですが、映画って上映期間が終わったあとも作品を愛してくれる人は残るんですよね。そういう人たちが、語ってくれたり人に勧めることも続けてくれるのを見ると、映画という場では観客に生まれる熱量が違うし、作品への向き合い方も違うんだと感じる。

昨今のSNS消費なんかもそうだと思うんですけど、やっぱり消費されたくないという思いがあって。瞬間的なおもしろい、瞬間的な忘却を超えて、人の未来にまで影響し続けられるような、熱意の伝え方をしたいという思いがあるんです。

ーーKASSENさんやWACHAJACKさんもこういった熱意に乗った?

太田:そうですね。VFXのスタジオでの普段の仕事として、僕らの役割ってどうしても依頼されたものを作るという形になることが多くて、必然的に、自分たちがやりたいことをやりきれないことも多いんですよ。誰かのために作ってる分、自分たちの作品という実感を持つことが難しい。

そんなところに、栗林さんからちゃんと本気で作品を作るという話をしてもらって。

上から下に降りてくる仕事を捌くいつものやり方じゃなくて、企画もアートもVFXも横並びになって自分たちでやりましょう、と言ってもらった。その部分に共感して参加したというのが大きかったと思います。

澤井:僕もそうです.....けど、ちょっと、補足で。

僕にとっては、栗林さんが「『KILLTUBE』は制作プロセスまで含めて全部コンテンツにする」と言っているのが大きかった。

というのも、コンセプトアートって基本的に表に出ないものじゃないですか。

どういうものを作っていくかの基点になるものでありながら、設定資料集を開いたりしない限りは見かけることがないので、基本的に人の目に触れる機会が少ない。一般的に「そういうもの」なわけです。

ただ、「制作プロセスまで含めて全部コンテンツにする」なら『KILLTUBE』でのコンセプトアートは「そういうもの」じゃないかもしれない。コンセプトアーティストがスポットライトを正しく浴びる機会を得たり、流れを変えていくことができるかも、と感じたのが大きかったんです。

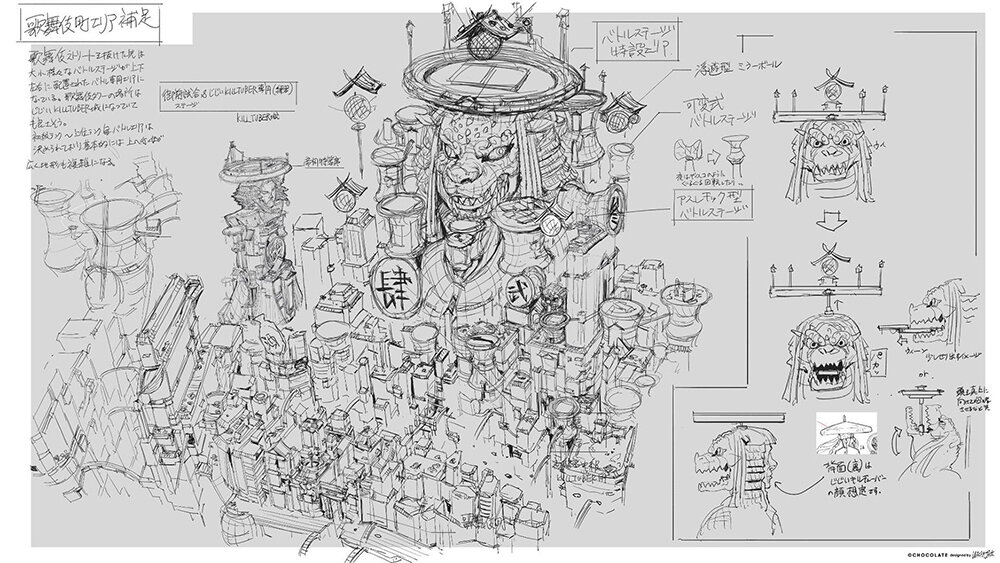

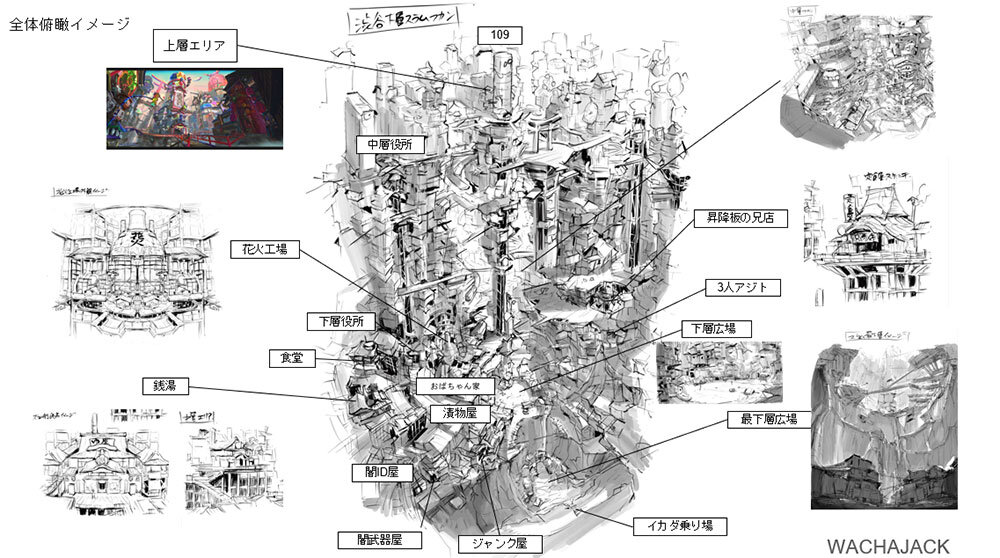

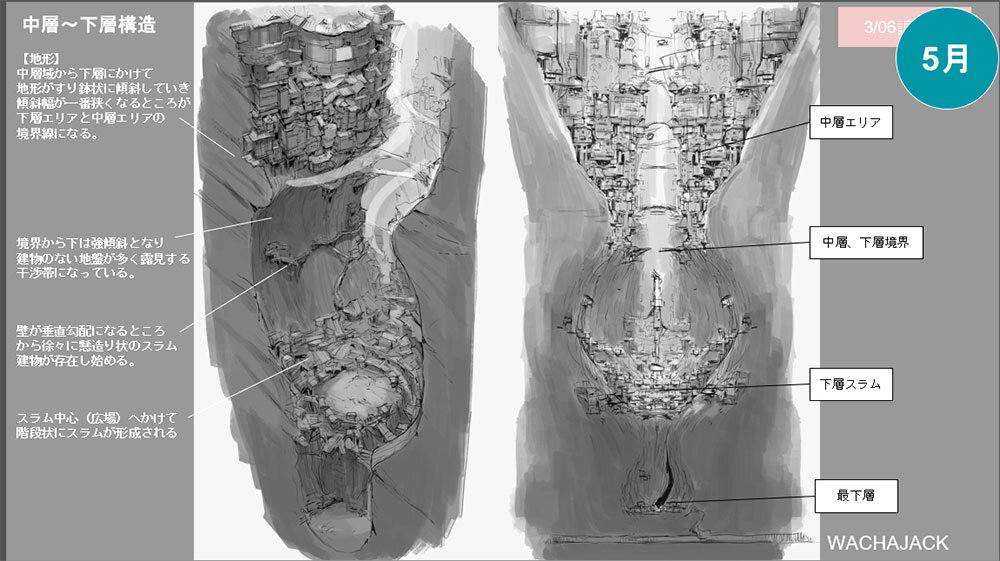

WACHAJACKが制作したコンセプトアートとラフ画

ーーリリースの初報でVFXやコンセプトアートの社名が出るのは珍しいと思ったのですが、そこには先ほど話して頂いたような理念があるのでしょうか?

栗林:うーん。実のところ、劇場アニメをつくるのは初めてなのもあって、僕は「普通、VFXやコンセプトアートの名前を前面に押し出した初報ってないよ」って言われてもピンと来てなかったんですよね。ある種、僕はこのことを必然だと思っているんですよ。

ーー必然?

「VFXは終わりの工程ではなく始まりの工程」

栗林:以前に太田さんが「VFXはポスプロとして、そこまでの皺寄せを吸収して課題解決しなくちゃいけないことが多い」と話されてたんですけど、僕的にはむしろ逆で。VFXが視覚を形作ってくれて、それが刺激になって想像が膨らんでアイデアがどんどん出てきて、と起爆剤になってくれるイメージなんです。だから、VFXを終わりの部分でなく、むしろ始めの部分に持って来て、もっと初めから一緒にやった方がいいなと思ったんです。

『KILLTUBE』も「垣根を超えておもしろいものをつくりたい」という考え方で動いているプロジェクトだから、とにかくみんなにぶち壊してもらいたい。既存のやり方や枠組みから僕の頭の中で思い描いたものまで全部ぶち壊してもらいたいし、その主体も今いるメンバーはもちろんのこと、これから参加されるスタッフの方々まで含めてやり合いたい。

そういった考えが、打ち出すまでもなくリリースに出たのかなと思います。

ーーなるほど。しかし、そこまで型破りだと完成までの道のりがまるで見えないような困難さもあると思うのですが、KASSENやWACHAJACKとしてはそこに参加するのは怖くなかったですか?

太田:怖いとは全く感じなかったですね。なんだかんだで自社で全編通したCG映画制作をしたことは未だないので、そもそも怖いかどうかすらわからないというのもありますが.....。僕らがやるとしたらたぶんこうなるといったイメージはありつつも、実際にはやったことがないし、そのイメージもメンバーごとに少しずつズレがあるという感じで。

「既存のやり方をぶち壊す」というチャレンジでもありながら、部分的には「ああ、みんながこのやり方で長年やってきたのはこういう理由だったのか」という学ばせて頂く場にもなるのかな、と考えています。もちろん、自棄にやっていくらでも傷を負っていいというわけではなく、あくまで「模索とチャレンジ」であるというのは大前提ですけどね。

澤井:アートとしては、ゲームのプリプロ段階に近いつくり方だな、とは思いましたね。

クライアントのイメージをビジュアライズするだけに限らず、イメージそのものを提示・提案するという。ただ、『KILLTUBE』の場合はもっと近い距離な上に「好きなようにやってください」という幸せ過ぎるオーダーがついていて、栗林さんのスタンスはさっき話されたようなものなわけです。

『KILLTUBE』ではこうした垣根を越えて、いろんなセクションから積極的にアイデアを取り入れていく、新しいつくり方を目指しているのですが、アートの本質をコミュニケーションだと考えている身としては、これこそがアートの本来の力を発揮できる場だと思っています。

プロデューサーではなく、あえて監督に初挑戦したわけ

ーーそして土台となる企業の座組が決まり発表されたわけですが、これまではあくまでクリエイティブディレクターだった栗林さんが自ら監督まで務め、しかも初監督作品になるということに驚きました。監督からプロデューサーとなるケースは多々ありますが、逆はかなり珍しいと思います。その理由を伺ってもいいですか?

栗林:新しいつくり方への挑戦と、最終的なクオリティへの責任を両立させるには、監督という肩書しかないと思ったからです。

クオリティはもちろんのこと、メディアミックスをする際に設定を変えたいとか、アピールポイントや拡散性のためにこういう画を入れた方がいいんじゃないかとか、そういった状況が訪れたときに、これまでの企画・プロデューサーという一歩引いた立場では踏み込んだ判断、即座の判断ができないなと感じたんですね。そこで、監督という立場で現場に身を投じて、現場で各分野を見渡した純度の高い判断をしたいと思ったんです。

もちろん、経験がなくて他のスタッフに迷惑をおかけするとは思うんですが.....。

太田:シンプルに映画監督をやってみたいのかと思ってた。栗林一世一代の大勝負、みたいな。

栗林:監督に挑戦してみたかったとか、そういうことでは全くないんです。

むしろ、これで次のプロデュースの形、次の監督の形が開拓できたら、そのやり方で一緒に走ってくれる方にどんどんお願いしたい。

ーー監督に限らず、他のスタッフも長編劇場アニメは初挑戦の方揃いです。MVや実写映画は手掛けられたことがあるという方から、キャラクター設定のARuFaさんのようにまったくの畑違いに思える方までいらっしゃいます。このキャスティングの意図は?

栗林:一言で言えば「おもしろそうだったから」

.....なんですけど、考えなしにやっているわけでもなくて。

既存のやり方に慣れ親しんできた方だと、どうしても不和や齟齬が発生すると思ったんです。やっぱり、その人にはその人が積み重ねて培ってきたやり方があるわけですから、それを捨ておいてまったく新しいやり方でやるのはしばしば困難さを伴ってしまう。なら、まったくの未経験、業界外の方の方が受け止めてくれるんじゃないかと。

その上で、物事に対する解像度が高い方にお願いしました。『MONDAYS』でも脚本を手掛けた竹林亮、夏生さえり(CHOCOLATE所属)は物語に対する目があるし、それはアニメという媒体でも生きると思う。その脚本のベースになるキャラ設定をお願いしたARuFaさんもアニメこそ初ですが、「ブロガー・ARuFa」が各種企画で生み出すキャラの設定もすごく魅力的だった。そういう能力がアニメに注入されたら、一体どんなものになってしまうのか、すごく興味があったんです。

ーーそうしたまったくの異業種の方がキャラ設定や脚本をつくった場合、その後の工程にもかなり影響が出そうな気がしてしまうのですが、KASSENさんやWACHAJACKさんは大丈夫なのでしょう.....?

佐藤:それは間違いなくあるんです。

けれども、それは織り込み済みで。

もちろん、そうした紆余曲折をうまく成長のエネルギーに変換していけるポジティブさが前提ではあるんですが、普通とは全然違うつくり方をしていく中で、発見や突破を繰り返していければな、と。

太田:ただ、そんなやり方に賛同できる人だけでチームを組んで、大規模な作品の制作が可能かというと、難しい部分もやっぱりあるんですよね。ツールや環境といった現実的物理的な縛りだってありますし、そういった人たち全員を説き伏せたりすることは難しくて、どうしても、現実的なすり合わせが必要になってくる。

理想は掲げつつも、現実的には要所要所で振り返りや反省もしないといけないし、「本当に完成するんだろうか」「何をつくってるんだろうか」というクリエイターたちの不安もケアしていかないといけない。

挑戦への覚悟と共に、正しい成功体験と実感を伴ったものにする必要があって、その意識と理解も抱えていることは言い添えさせてください。

栗林:僕は企画出身の人間なので、とにかく理想を詰め込みがちなんですが、「それでどれだけ現場が振り回されるかわかってますか、ちゃんと聞いてください!」と言われたこともありました。他にも、「なぜこんなに進みが遅いのか理解できない」と言われたり。それをひとつずつ学んで、ここまでは壊していいけど、ここからは壊しちゃいけないんだとか、そういったことが段々とわかってきました。

ーーちなみに、そうした初挑戦、異業種、畑違い故に起きた失敗エピソードってお話頂けたりします.....?

栗林:すごく初歩的なことなんですけど.....プリプロができて、アニメーションができて、撮影して、ショットができた後に、「尺を伸ばしたい」って言っちゃったとか.....。

太田:あるあるですね。

澤井:気持ちはわかりますけどね。

栗林:レンダリングという概念がわかってなくて、Photoshopにレイヤーを乗せる感覚でできあがった映像に「これ追加して」と言っちゃうとか。

太田:CMの制作なんかで栗林さんのことは多少なりわかってるつもりではあるので、そういうことがあっても「お~、無邪気~!」みたいな感じではあるんですけどね。そして、どこまでやってどこはやらないかはプロデューサーに判断を委ねる。

澤井:(笑)

太田:でも、たしかに、どのタイミングで何を言うべきなのかって難しくはあるんですよね。

途中経過を見せられて、そこで言うべき事柄やタイミングを判断できなくて、気が付くと手遅れってことはありうるだろうなと思う。それはわかる気がするし、わかるなら僕らも経過の見せ方や、タイミングはちゃんと対応しなきゃいけない。

澤井:もっと長く密にコミュニケーションをとれてたら、ってことはどうしてもあるんですよ。手遅れの段階で相談されたことに対して「やっぱりそこを言われるか」と思ったり。制作が長期に渡った際の現場の士気の維持まで含め、会話の必要性は僕らも感じましたね。

VFXやアートがプロット、脚本を変える

ーー監督がCGに詳しくないがゆえに起こったトラブルをお聞きしましたが、逆のパターンはありますか?コンセプトアートやVFXの立場では普通こんなことはやらせてもらえないんだけれども、『KILLTUBE』の現場だったからできた、というような。

太田:もちろんあります。

まずは、監督とVFXの現場そのものが非常に近いという体制そのものですよね。

山崎貴さんが撮影とVFXの両方を監督された『ゴジラ-1.0』がアカデミー賞を席巻したのも記憶に新しいですが、そこは近ければ近いほどいいし、その並走が始まるのも早ければ早いほどいいとは業界でもよく話していて。

CGは万能でも無尽蔵でもないし、得手不得手もあるので、現実的にそこを理解している立場から映画全体の力の入れ所に関与してよりよい勝負を打てるというのはものすごくやりがいがある。

今作だと、僕から提案して脚本の書き直しにまで至った部分もあったりして。

ーー脚本の書き直し.....?

太田:僕は、アニメや映画の熱いシーンが好きで。

ラストバトルで全力を出し尽くしてすべてを燃やし尽くすようなアクションが好きなんですけど、頂いた脚本を読んだときに「演出やカメラワークだけでは熱くしきれないな、もっと熱くしたいよな」と思ったんです。

なので、一緒に考えたいと栗林さんに提案して、書いて渡して。

栗林:めちゃくちゃ変わったんですよ。

相当食らいついてもらって。今も変わり続けているので、どんなラストになるかはまだ誰もわかりませんが。笑

澤井:アートの方でもそういうことはありましたよね。

2026年まで江戸時代が続いている東京の渋谷なら建築物の構造をこうするのはどうか?という提案をすると、栗林さんから「じゃあ展開をこうしよう」と脚本の変更が返って来たりする。時にはアートの提案や変更がプロットにまで響くので責任重大です。物語の世界観にどっぷりと浸った上での立ち回りが求められますね。

栗林:すごく良い影響を受けていると感じます。

僕の頭で描いたものを壊してもらっているし、それでも壊れなかった部分は本当に大事な部分なんだと気づかせてもらっていますね。

渋谷下層エリアを示すコンセプトアート

パイロットフィルムでようやく一歩目

ーーそんな異例尽くしの体制ながら公開予定は2026年とのことで、現在制作真っ只中だと思うのですが、いまのところの手応えをお聞きしてもいいですか?

栗林:先日公開したパイロットフィルムができるまでに1年半かかっていて、本当に大変だったんですけど、いまはそれを出すことができたというのがすごく大きいです。

よく制作を旅に例えることがあると思うんですけど、パイロットフィルムが世に出るまでの制作はいわば「船旅をするための船が水に浮かぶかすらわからない状態」。それがようやく乗っていい船だと確信できて、プロフェッショナルなメンバーが揃った、あとは期限内にやるだけだ、という感覚ですね。

太田:僕も正直イメージがついていなかった部分が多かったんですけど、ようやく、それが掴めたな、と思います。パイロットフィルムが世に出て観客やクライアントへの響き方も見られましたし、課題も見えました。これを踏まえてアプローチをしていくことになるのかな、と。

佐藤:パイロットフィルムへのリアクションを見ていると、アートのカオスさへの期待と手応えをすごく感じるんですけど、ここでのアートへのがんばりが1だとすると、本編制作は100はあるのでそのミッションの存在感がすごいです。ちょっとの絶望とワクワクを抱えつつ、どうやっていこう、と考えています。

澤井:もう名前出ちゃいましたしね。

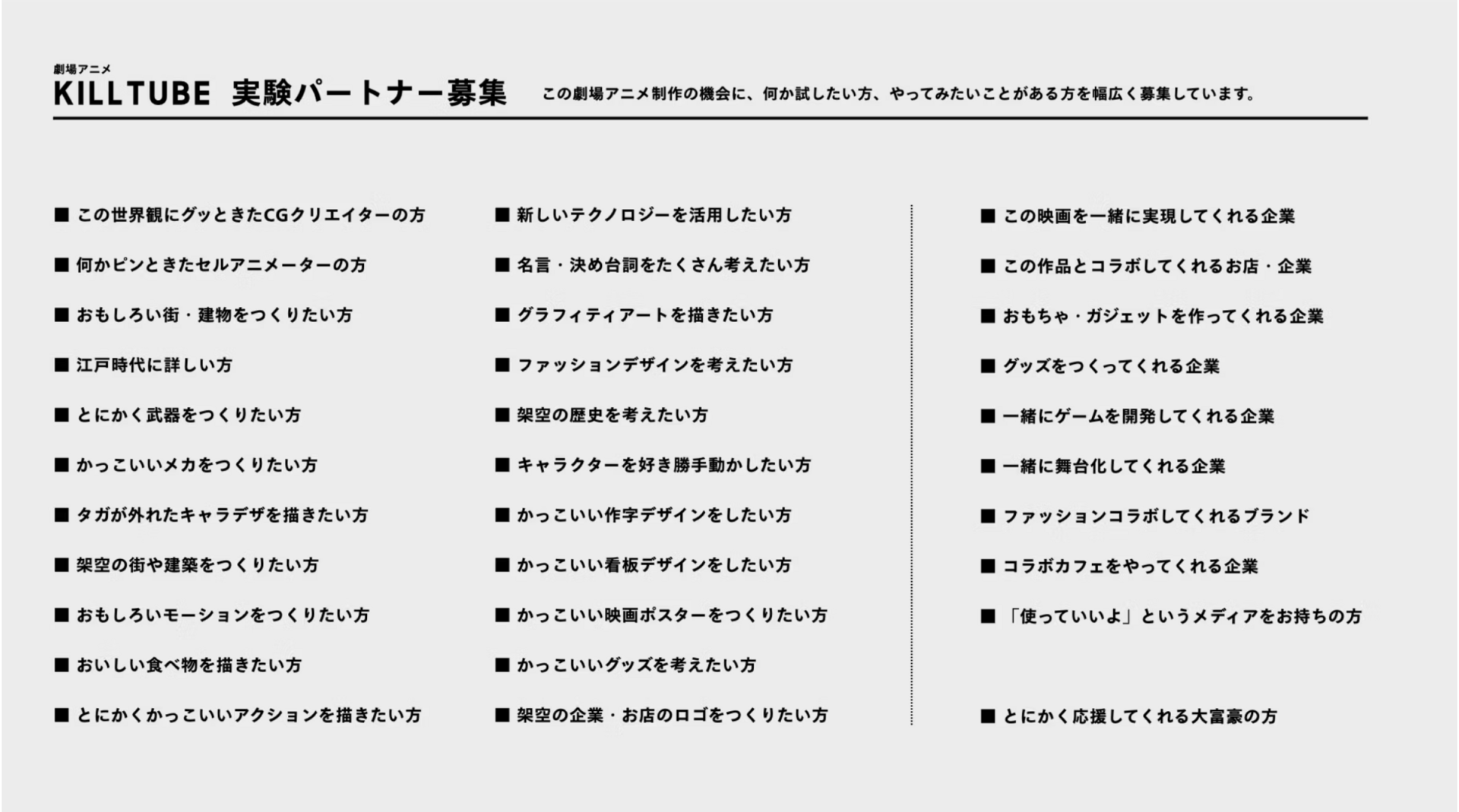

ーーパイロットフィルムと同時に「108の実験」という企画も発表されましたよね。こちらのきっかけや手応えについてもうかがえますか?

栗林:劇場アニメというパッケージでまだ色々やれる余地があることを示したくて。

108のうち48は何をやるか発表して、60は未発表・未定なんですけど、そこで観客やスタッフや作品の様々な関わり方をやってみたくて。例えば、108の実験の右上に僕が書いたのが.....

ーー「41,異国の大富豪にプレゼンしてみる」え、これは実施が確定しているんですか?

栗林:やります。YouTubeでの公開まで確定です。まだ相手は決まってないけど、絶対やります 笑

楽しみなんですよね。どういう条件を満たせばお金を出してくれるのか訊いてみたり。それで日本のクリエイターのチャンスが増えたりしたらおもしろいと思う。

太田:僕も行きたくなってきた。

ーー『KILLTUBE』の公開予定は2年後ですが、いまなにか発信したいことがあればお願いします。

栗林:完成まで108の実験をお届けしていきますので、是非皆様ご参加ください。

太田:劇場まで観に来てください。ぜひ拡散もよろしくお願いします。

澤井:キーマンが決まって制作中ではありますが、まだ全部が決まったわけではありませんので、制作にご興味あるクリエイターの方々がいらっしゃいましたら、KILLTUBE公式サイトからご応募くださいますと幸いです。よろしくお願いします!

佐藤:アニメ制作の現場としては一番楽しい現場かもしれないので!

ーー本日はありがとうございました。

TEXT_稲庭淳

PHOTO_弘田 充

EDIT_中川裕介(CGWORLD)