2025年6月13日(金)から15日(日)の3日間、広島県福山市にて、ビジュアルデザイナー・伊藤より子氏が主催するイベント「Let’s ART IN 田舎 2025〈第3回〉」が開催される。同イベントは、映画アニメーションの分野で30年以上の経験を持ち、『クライマックスまで誘い込む絵作りの秘訣』などの著者でもあるマルコス・マテウ=メストレ氏を招き、3日に渡ってビジュアル・ナラティブについての講義を行うというもの。

今回は、来日を控える氏にインタビューを行い、30年以上アニメーションに携わってきた氏の考えるビジュアル・ナラティブ、講座内容などについて尋ねた。

マルコス・マテウ=メストレ氏

スペイン・パルマ・デ・マジョルカ出身、現在はロサンゼルス在住。

映画アニメーションの分野で30年以上の経験を持つ、リードアニメーションデザイナー/グラフィックノベルアーティスト。

これまでに『バルト』『プリンス・オブ・エジプト』『アステリックスとヴァイキング』『サーフズ・アップ』『ヒックとドラゴン2』『長靴をはいた猫:最後の願い』など、多くの国際的なアニメーション作品に携わってきた。

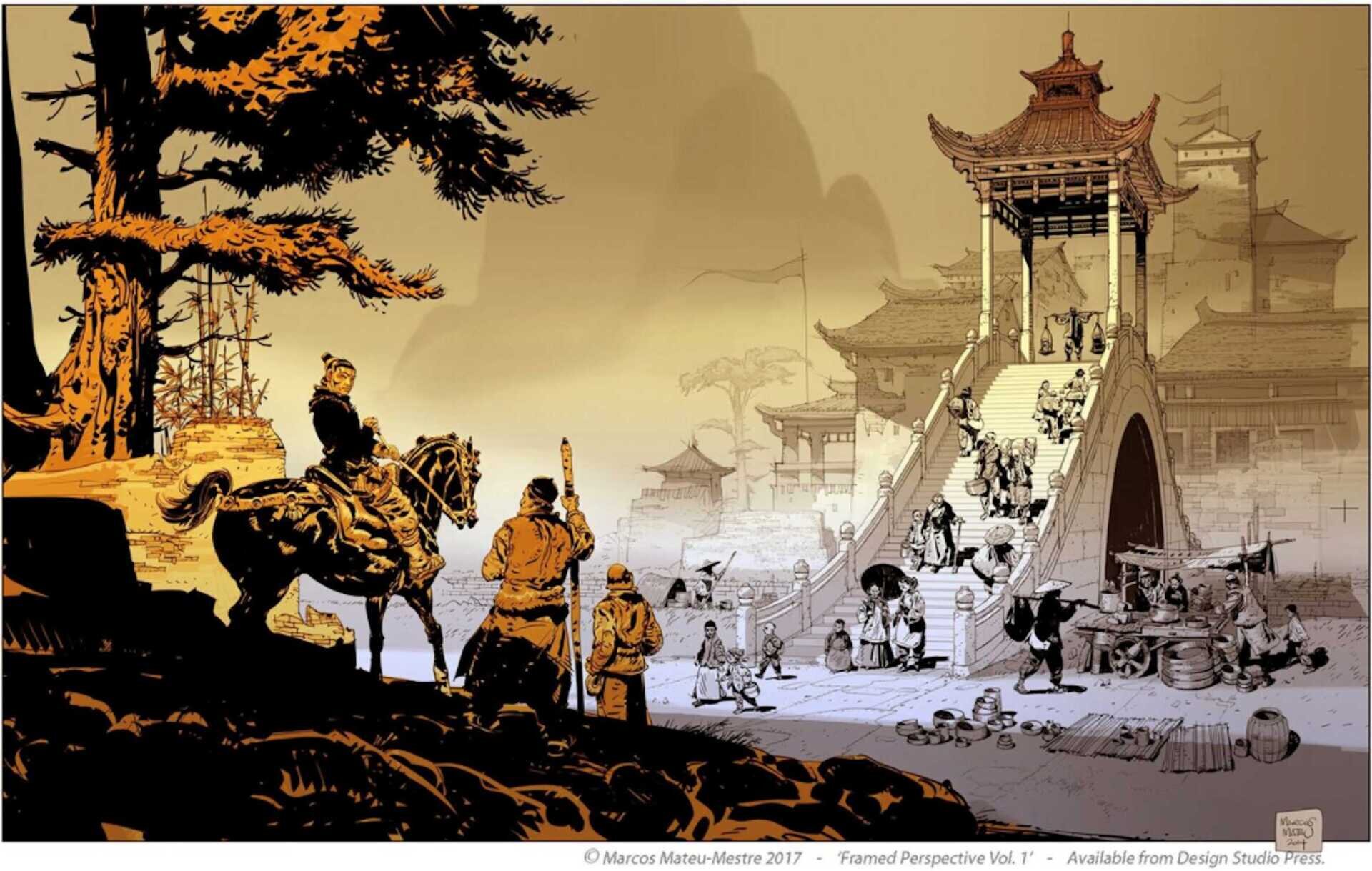

ドリームワークス・アニメーション、ソニー・ピクチャーズ・アニメーション、Netflixアニメーションなどのスタジオにおいて、環境デザイン、フレーム構図、ライティング、視覚的連続性といった映画的要素を中心に活動。

Netflixの長編アニメーション映画『Ultraman: Rising』では、プロダクションデザイナーを務める。

著書には、『クライマックスまで誘い込む絵作りの秘訣 vol.1/ vol. 2』、『パースによる絵作りの秘訣 vol.1/ vol. 2』など、世界的なベストセラーが並ぶ。

また、10年以上にわたり、絵画、イラストレーション、ビジュアル・ストーリーテリングの技術を教育する活動にも精力的に取り組んでいる。

画作りはコミュニケーション。クリエイター志望でなくても読んで欲しい。

CGWORLD(以下、CGW):まずは、簡単な自己紹介と、どのような作品やプロジェクトに関わられてきたのかのご紹介をお願いします。

マルコス・マテウ=メストレ氏(以下、マルコス氏):アニメーションアーティストのマルコス・マテウ・メストレです。出身はスペインで、元々はコミックのアーティストだったのですが、1991年にアニメーションの世界に入ってからはハリウッドのアニメ-ション産業に従事し、今年で35年目になります。

キャリア初期の作品に『恐竜大行進』(1993)、『バルト』(1995)、『プリンス・オブ・エジプト』(1998)、近年の作品では『長グツを履いたネコ』(2011)、『ヒックとドラゴン2』(2014)、『Ultraman: Rising』(2024)などに関わり、いまに至ります。

CGW:ご著書は画作りにフォーカスされたものが多いですが、マルコスさん自身もアニメーションのレイアウトアーティストなのでしょうか?

マルコス氏:そう言われると難しいですね。先ほど挙げたタイトルでも、レイアウトで参加しているものもあればそうでないものもありますし、この数年間はビジュアルデベロップメントの仕事に携わってきました。なので、私がアニメ-ション制作で何をしているのか一言で答えるなら「ビジュアルストーリーテラー」とでも呼ぶのが適切かもしれませんね。

イラストを描いたり、レイアウトを設定したり、カメラワークを決めたり、背景美術や世界観の構築、ライティングやコンポジションの設定など、さまざまな工程に関わってきました。2Dにしろ3Dにしろ、本質的には変わらず、物語をいかに画で伝えるかということを手掛けています。

CGW:故に、ご自身を「ビジュアルストーリーテラー」であると。

マルコス氏:そうです。そして、私の本もそれらの要素を押さえていくものになっています。最初の著書『クライマックスまで誘い込む絵作りの秘訣』はコンポジションとライティングについての本ですし、その後はパース、描画テクニック、環境デザインと続いています。

CGW:現役のアーティストとしてお忙しく活動する傍ら、一体なぜ教本を書こうと思われたのでしょうか? 何かきっかけがあったのですか?

マルコス氏:スペインにある自分のスタジオでアートやビジュアル・ナラティブを教える機会を得て以来、ずっと教育には関心があり、絵で物語を伝える手段について本を書きたいと考えていました。もちろん、既に出版された教本の中にも似通った本はありましたが、私の考えとは違う部分もあったので、私なりのやり方・考え方を本としてまとめたかった。

つまり、物事を可能な限り単純化して捉えること、実践的であること、できるだけ多くのビジュアルを伴いながらそれを伝えること、私なりの哲学の上でビジュアルストーリーテリングを書いたのがあのシリーズなんです。そこでは、「秘密を隠さずすべてを共有する」という姿勢を貫いています。

CGW:そうした思いは、ご自身がアニメ-ション産業に従事する中で後進のクリエイターに対して伝える必要性を感じられたからでしょうか?

マルコス氏:いえ、私はとにかくコミュニケーションについて伝えたかったんです。アニメーションに限らず、コミックも映画も視覚的なナラティブを通じたコミュニケーションじゃないですか。画をどう作るか、どう見るか、画を通してどのようにコミュニケーションを行うか。

他者と物語をやりとりするという人間の本能ともいえるようなそれについて、自分なりの考え方を本にしたかっただけなんですよ。だから、クリエイターや熱心な観客でなくても、アニメーションに興味を持つ子供や、趣味で絵を描きたいだけの人にも読んでもらえるといいと思っています。

ビジュアルストーリーテリングは「物語のゴールまでの走り方」

CGW:そんなマルコスさんが日本で講座を行われるわけですが、今回の講座内容について教えていただけますか?

マルコス氏:基本的に、ビジュアルストーリーテリングの3つの柱について講義するつもりです。1つ目にレイアウトとライティング、2つ目にパース、3つ目に環境デザイン。この3つにフォーカスして、画で物を語る上での核心の部分をみなさんにお伝えしたいと思います。

CGW:画作りの要素自体は無数にあると思うのですが、そこからその3つを選ばれた理由は何なのでしょうか?

マルコス氏:たしかに、パースについては近年3DCGでコンピュータが処理してくれることもあり、なんとかなってしまう部分は増えていますからね。しかし、コンピュータに任せるにしても、命令を下す人間の側に理解がないことには使いこなすこともできません。

もちろん、美術の学校でも一通りの知識は教えてくれるのですが、私としてはパースはもっと深いものだし、もっと物語を語るのに使えるものだと思っています。なので、そこをお教えしたいんです。

また、環境デザインについても同様ですね。私にとってのそれは、ただキャラクターの後ろに描かれた背景であることを超えて、もう一人のキャラクターなんです。

例えば、ロマン・ポランスキー監督の『反撥』(1965)などはいい例です。作中では、カトリーヌ・ドヌーヴ演じる主人公が悪夢と妄想に蝕まれていく様子が描かれるのですが、それに伴って彼女の暮らすアパートの一室もその顔を変える。部屋が徐々に狭くなっていき、不安に追い詰められていく様子が空間そのものを以て描かれます。

そうした、ストーリーを伝える上でのもう一人のキャラクターとしての環境デザインのことをお話したい。なので、レイアウトとライティング、パース、環境デザインを3つの柱とした講義にしたいと思っています。

CGW:講義は3日に渡りますが、1日目にレイアウトとライティング、2日目にパース、3日目に環境デザインといった形で1日1要素を教えられるのでしょうか?

マルコス氏:そうですね。その上で、午前中に講義、午後からは外に出てスケッチ、という構成にするつもりです。講義で私がお教えしたことをみなさんに実践していただき、最後に私が講評をする、というコースで考えています。その上で、受講者がどういうやり方で描こうとしているか、どんなものに興味があるのかを見つつ調整していきたいです。

アートスクールが教えるような「うまい絵を描く技術」ではなく、「コンテクストのある画を描く技術」を学んでもらいたいと思っています。つまり、映画の1フレームを切り取った画がそうであるように、その前にも物語があり、その後ろにも物語がある。そして、物語のゴールに向けて進んでいくナラティブには技術がある。それをお教えするつもりです。

要するに、車で旅をするみたいなものです。フェラーリのスーパーカーと、古い軽自動車があったとして、必ずしも前者の方が先にゴールにたどり着くとは限らない。立派な車体、立派なエンジンがあっても、地図や土地勘がなければ走り方がわからず、いつまでもゴールに辿り着けないことすらある。私が教えるナラティブの技術というのは、この走り方を授けるものだと思ってください。

CGW:日本に来られるのは初めてですよね。何か楽しみにされていることなどはありますか?

マルコス氏:まずは、私が関わった『Ultraman: Rising』の舞台訪問ですね。作中では六本木や秋葉原など東京の各地が登場するのですが、ちょうど制作時期がコロナ禍に重なってしまって当時はロケハンに行けなかったんです。なので、順番は前後してしまいましたがアニメで描いた場所に行きたいと思っています。もちろん、三鷹の森ジブリ美術館にも行くつもりです。

CGW:楽しんでください。最後に、これからマルコスさんの講義を受けたり、ご著書を手に取る日本のアーティストに向けてメッセージを頂けますか?

マルコス氏:日本で生み出されている素晴らしい作品と素晴らしいアーティストたちに感謝したいです。独自のストーリーテリング形式とテンポを備えたアートを持っていること、それが世界中の人々に影響を与え、感動を与えていることは日本の誇りです。これからも素晴らしい作品を作り続けてください。

CGW:今回受講するのは日本のアーティストやその志望者になると思うのですが、スペイン出身、アメリカ在住のマルコスさんから見て日本のアートにはどのような印象を持たれていますか?

マルコス氏:やっぱり、日本独自のアートスタイルがあるということが素晴らしいですよね。

私は大友克洋や士郎正宗、宮崎駿のようなアーティストが好きなのですが、彼らのようなアートスタイルはヨーロッパにもアメリカにもない。時にダイナミックであるのに、時に詩情的でもある。車や小物、背景の一つ一つが感情を物語り、それを形作る線が美しい。アニメや漫画に限らなければ、版画家の吉田博のような表現も好きです。

これらのカルチャーは、ヨーロッパのバンド・デシネやハリウッドのアニメーションを経てきた私のそれとはまったく違うもので、その違っているということこそが私にとっては素晴らしいことなんです。そうした違う背景や視点を持つみなさんに対して、技術を教えることができるのが楽しみです。

Information(オンライン配信)

講義内容

『Framed』シリーズで知られる著名なアーティスト、マルコス・マテウ=メストレ氏は、ハリウッドでストーリーを追求した絵作りを映画制作に実践してきました。その集大成として、フレイムドインクシリーズの教本を執筆し、世界中で高く評価されています。映画製作において、絵作りのレイアウトは欠かせない要素です。

今回の日本での講座では、マルコス氏が彼の本をもとに用意した盛りだくさんの内容が提供されます。講義では、ストーリーテリングの技法を使い、受講生が現地で課題をこなす中で、マルコス氏の講評を受けることができます。特別にアレンジされた直接ハンドオンでのクラスと、毎回の講義に沿った課題をこなす午後のワーク時間を通じて、制作を学ぶ3日間のブートキャンプスタイルのコースが開催されます。同じ目標を持つ仲間たちと、素晴らしいロケーションで過ごす3日間は、きっと一生の思い出とともに、貴重な経験となることでしょう。

本講義では、アニメーション、映画、ストーリーボード、コミックなど、映像表現のためのビジュアル・ナラティブの基礎を徹底的に学びます。業界で必要とされる理解力と自信を身につける絶好の機会です。

講義は以下の3つのフェーズに分かれて構成されています:

1.ライティングと構図

ライティングやカメラアングル、レンズの使い方、さまざまな画面フォーマットにおける構図の考え方など、ショットを構成するための技術と理論を学びます。

2.パース(遠近法)

キャラクターと背景が共存する空間を正確に捉えるためのパースの使い方を解説。ストーリーテリングを支える空間認識を深めます。

3.環境デザイン

物語世界の構築について掘り下げます。キャラクターの背景や周囲にある環境が、ストーリーの舞台・雰囲気をいかに効果的に作り出すかを、理論と実践の両面から探ります。

単なる「やり方(how)」だけでなく、「なぜそうするのか(why)」にも焦点を当て、理解と応用力を深めていきます。

午前中はZoomでのライブ配信、午後は課外制作です。

※オンラインの受講生には午後の講義は後に編集後の配信。

イベント概要

- 開催日

2025年6月13日(金)~6月15日(日)

- 申込締切

2025年7月15日(火)まで

- 開催方法

オンライン配信(Zoom)

- アーカイブ配信

あり(4か月間)

- 受講対象レベル

初級から中級者以上

- 価格

38,500円(税込)

- 主催

株式会社blue gradation

販売:株式会社ボーンデジタル

マルコス氏の人気の著作

・『クライマックスまで誘い込む絵作りの秘訣 ストーリーを語る人のための必須常識: 明暗、構図、リズム、フレーミング』

・『クライマックスまで誘い込む絵作りの秘訣 vol. 2 ストーリーを語る人のための必須常識:フレーム、エネルギー、構図』

・『パースによる絵作りの秘訣 vol.1 基本と環境:ストーリーを語る人のための必須常識』

・『パースによる絵作りの秘訣 vol.2 影・人物・構図:ストーリーを語る人のための必須常識』

・『エンバイロメントデザイン(仮):framed environment design』2025年7月発売予定

TEXT_稲庭 淳

EDIT_山下一貴(CGWORLD) / Itsuki Yamashita