2016年7月24日(日)から7月28日(木)までの5日間にわたり、アナハイムで「SIGGRAPH 2016」が開催された。27日、28日と最後の2日間、ホールDで開催されたExhibitionでもVRに傾倒する傾向は顕著で、数多くのVR関連デバイス、ソフトウェアが出展されていた。本稿では、Exhibitionの展示内容を中心に、ホールC「VR Village」や「Emargent Technology」の注目VR/AR展示の模様を加えて紹介する。

TEXT&PHOTO_谷川ハジメ(トリニティゲームスタジオ)

EDIT_沼倉有人 / Arihito Numakura(CGWORLD)

今年のSIGGRAPHでもVR関連のトピックが盛況

去る7月28日(現地時間)、「SIGGRAPH 2016」がアナハイムコンベンションセンターでの5日間の会期を終え、幕を閉じた。本年のSIGGRAPHは、昨今のトレンドを受けてか、昨年と比較して随分とVR関連のセッションが目立った。ただし、ここで言うVRは広義のVRであり、そのほとんどは360度映像だ。エンドユーザーに許されているインタラクティビティは全周囲を見渡すことが可能だということにとどまっている。VR映像コンテンツでは、ほとんどのケースでユーザーの入力よってコンテンツがダイナミックに変化する要素は存在しないか、あったとしても限定的なものだ。

もっとも、その代わりに映像コンテンツでは実写合成やプリレンダリングを活用して品質を向上させることができる。結果的にゲームコンテンツと差別化することができており、このあたりの立ち位置は、VR HMDでも2Dモニタやシネマスクリーンでの3D表現と同じということだろう。各セッションでは、高品質かつユーザーの体感に対して効果的な360度映像の製作手法について、幅広く知見の交換、開示が行われていた。

ホールD全体のおよそ3/4を占める「Exhibition」会場。残りの1/4のスペースでは「Job Fair」が開催されていた。ホールCの方は、「VR Village」と「Emargent Technology」に明確な区分がないため、あくまで印象に過ぎないがフロアを2分していたようだ。総じて昨年のLAコンベンションセンターより展示スペースにゆとりがあった

27日、28日と最後の2日間、ホールDで開催されたExhibitionでもVRに傾倒する傾向は顕著で、数多くのVR関連デバイス、ソフトウェアが出展されていた。NVIDIA、AMD、Intelといった大手APU/GPUベンダーが入り口付近に大掛かりなブースを構えていたことに加え、いくつかの新興メーカーが、HMDやポジショントラッカーといったデバイスの展示を行なっていた。ゲーム関連に限定すれば、Exhibition出展者の顔ぶれは、ほとんど「GDC 2016」と同じなのだが、広範囲にCG関連を扱う「SIGGRAPH」ならではの特徴として、360度映像の撮影カメラの展示が目立ったのが特徴的だ。

ソフトウェアの方に目を向けると、デジタルアーティストを中心にゲーム開発者も多数来場する「SIGGRAPH」は、現場の開発者にアピールする絶好の機会ということで、ゲームエンジンに加えて、エンジンと連携して動作するミドルウェア、各種開発ツールの展示も盛んに行われていた。ただし、その顔ぶれは、「GDC」とは若干異なる。それでは、このExhibitionの展示内容を中心に、ホールC「VR Village」や「Emargent Technology」の注目VR/AR展示の模様を加えて具体的に紹介していきたい。

<1>VR体験コーナーで来場者の注目を集めたAPU/GPUベンダー

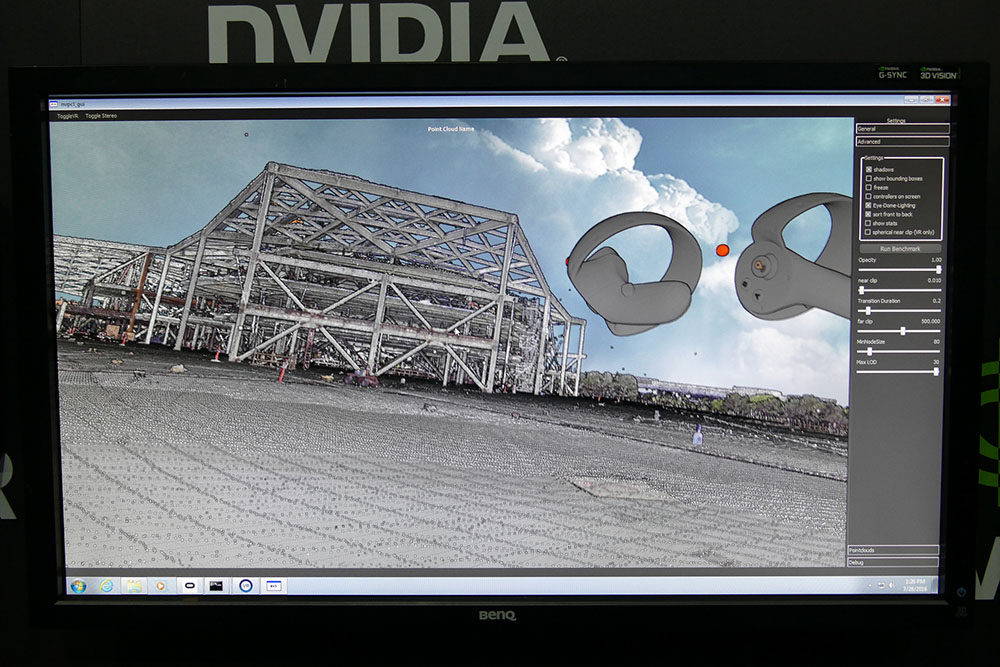

APU/GPUベンダーの中で最も積極的なブース展示を行なっていたのがNVIDIAだ。従来型のディスプレイによる展示に加えて、予約制のVR体験ルームを6室を設けていたほか、予約不要のVRプレゼンルームも2室用意されていた。一人の持ち時間が15分のVR体験ルームでは、1日でざっと150~180人しかさばけないということもあり、今回もそれなりに狭き門になっていたようだ。筆者は初日の予約が取れず、最終日の予約を取るために、朝一番に会場入りして、なんとか体験することができた。

体験可能なコンテンツは5つ用意されていたが、2つが建築ビジュアライゼーションのツール体験、そのうちの1つは「Iray」レンダラでレンダリングされた空間内のウォークスルーだった。残る2つはエンターテインメント系のコンテンツで、そのうちの1つ、『Everest VR』は「GDC 2016」レポートで取り上げたことのあるものだ。

NVIDIAブース全景と建築ビジュアライゼーションのツール体験、「Iray」レンダラでレンダリングされた空間内のウォークスルー。こちらのツール群は、全て発売が迫るOculus「Touch」コントローラーとHMD「Rift」をを組み合わせた環境での体験だった

エンターテインメント系VRコンテンツのもう1つは、移動遊園地のミニゲーム集「Step Into NVIDIA Funhouse」で、ゲームらしいゲームだ。射的、アーチェリー、クレイ射撃、風船割り、モグラ叩き、といった日本でも祭りの出店や遊園地の一角にあるような古典的なアトラクションがモチーフとなっており、ひとつひとつのゲームルールはシンプルで直感的に理解できるため、高スコアを狙うのはともかくプレイそのものは難しくなく、いたって簡単に楽しむことができる。

Viveのタッチコントローラーのバイブレーションが効果的に使用されており、風船を割ったときや拳銃から弾を発射したときといった、プレイする前からバイブレーションの体感がなんとなく想像できるものはもちろんのこと、アーチェリーの矢を引き絞ったときや矢を放ったときの弓のツルから受ける反発力といった、ちょっと想像がつかないようなものも、なかなか見事に表現されている。この「Step Into NVIDIA Funhouse」は、すでに一般に公開されており、HTC「Vive」さえあれば、自宅でもSteamからダウンロードして体験することができる。

移動遊園地のミニゲーム集「Step Into NVIDIA Funhouse」

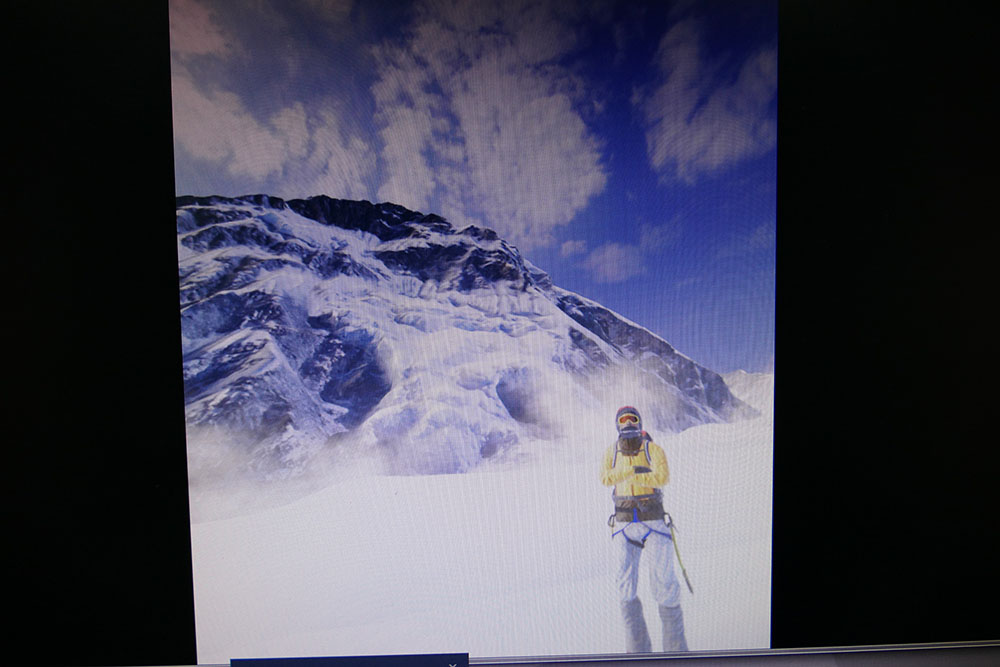

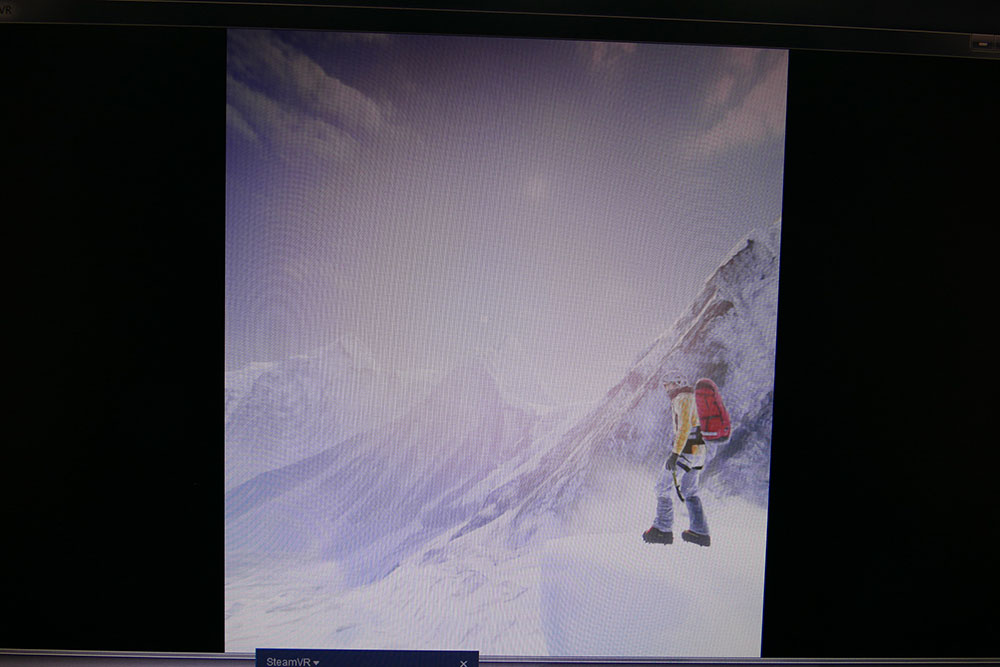

エベレスト登山の追体験『Everest VR』については、予約を受け付けていたNVIDIAの女性スタッフたちが、体験するコンテンツを決めかねている人に対して、『Everest VR』が良い、『Everest VR』が凄い、と口を揃えて勧めていた。体験する前は、いわゆる典型的な360度映像で、決まった流れにそって映像を視聴するだけだと思っていたのだが、実際に体験したみるとインタラクティブなものだった。

VRワールド中で体験者は、エベレスト登山隊の一員として加わることになる。道中、水平にハシゴがかけられている場所では、そのハシゴにそって掛けられたロープを、自分の正面に平行に手を伸ばした状態から手元にコントローラーを使ってたぐり寄せると、ハシゴの橋を渡ることができる。眼下を見下ろせば、ハシゴを渡っているため、足元は当然スケスケで足がすくむ。

ハシゴを渡り終えたと思えば、今度はハシゴが垂直に立てられている場所に差し掛かる。水平のときと同じ要領で、上方に手を伸ばし、コントローラーのトリガーを握るとハシゴを手繰り寄せることができる。ハシゴを登り終えた後の眼下の光景は、なかなか見ごたえがあり、実際にエベレストの中腹まで踏破した気分になれる。VR世界に登場して、ときとして自分に声をかけてくれるモブの皆さんの存在もあって、達成感もひとしおだ。筆者は、ここまでで持ち時間の15分を使い切ってしまった。没入していると時間が経つのが非常に早い。残念。エベレストの山頂まで到達したかった。

エベレスト登山の追体験コンテンツ『Everest VR』

VRに関連するハードウェアとして、NVIDIAブースでは、3台のカメラで360度撮影可能なカメラを見ることができた。4~5メートルはあるポールの上に設置されていたため、実機の展示に気がつかない来場者もいたかも知れない。もっと近くで見ることはできないのかと尋ねたが答えはノーだった。取材時点では、高所にあったため作りがよく確認できず、NVIDIAが新たに独自に開発した360度カメラかと思って色めき立ったのだが、帰国後に取材写真を見返してみると、どうやらこれはBlack Magicのカメラのようで、Black Magicのブースでは、もっと低い位置で確認することができた。NVIDIAの展示のキモは、4Kの360度映像をリアルタイムに撮影、ステッチ、ストリーム配信できる「VR WORKS 360 VIDEO」の部分で、環境により解像度やフレームレートの制限はあるものの、最大32台のカメラリグによる360度4K映像をリアルタイムにステッチングしてストリーム映像を得ることができる

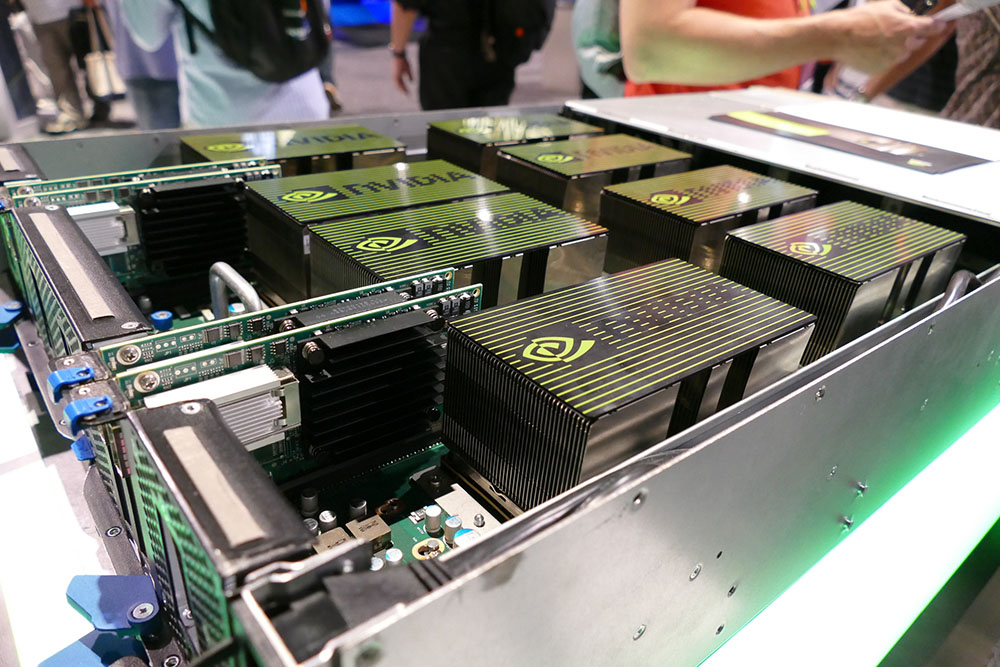

他にもNVIDIAブースでは、本年4月に発表されたばかりのディープ・ラーニング・スーパーコンピュータシステム「DGX-1」の実機を見ることができた。「DGX-1」は、3Uサイズに2CPU構成のIntel Xeon E5-2697 v3プロセッサベースのマシン250台分のラーニング性能を詰め込んだマシンだ。FP16で21.2TFLOPSの演算性能を持つPascalアーキテクチャ「TESLA P100」GPU8基と「Intel Xeon E5-2698 v4」2基を搭載し、トータルで170TFLOPSの演算性能を誇る。それぞれの「TESLA P100」は、NVIDIA独自のローカルバス「NVIDIA NVLink」で接続され、帯域幅は160GB/sと既存のPCIe16レーンの5倍に達する。このモンスターマシンを、そもそものGPUの本分であるレンダリングに活用しましょう、というのが展示の趣旨だ。プリレンダ用のレンダラが多用するFP32精度では演算性能が半減し、前世代アーキテクチャのGPUや廉価なデスクトップGPUと比較して相対的にコストメリットが出にくいものの、それでもシステム全体で80TFLOPS以上の演算性能を持つことから、これらのGPU1基のレンダリングマシンと比較して10〜15倍のレンダリング速度が期待できそうだ。ただしお値段も$129,000と相応に高価で、スペースや消費電力が許すなら、デスクトップGPUのマシン20台の方がコストメリットが出るのかもしれない

対して、NVIDIAとVRの領域でも熾烈な戦いを続けるAMDのブースは、ブース内の展示要素が全体的にNVIDIAより少なく、いくぶん物足りない。NVIDIAのように個別ブース形式のVR体験コーナーもなく、あくまで展示エリアの一部にごく少数が設置されるにとどまっていた。それでも筐体が大掛かりでギャラリー用モニタが搭載されているVRレーシングゲーム「Assetto Corsa」には、常時5〜10人程度が列を作っており、VRゲームの関心の高さがうかがえた。もうひとつのエンターテインメント系VR展示である宇宙空間の浮遊体験「Earthlight」は、順番待ちも1、2名といったところで、さほど大きな注目を集めているようには見えなかった。会期中2日目の夜に行われたAMDの新GPU発表会「CAPSAICIN」で「Radeon Pro WX」シリーズ3機種、「Radeon Pro SSG」と、新GPU4種を発表した直後だというのに、デモを実行するハードの中心は既存の「Radeon Pro Duo」や「Radeon R9 Fury X」で、「Radeon Pro WX」シリーズの実機デモすら確認することができなかった。「CAPSAICIN」イベント後のパーティーでの展示の方が、Exhibitionのブース展示より要素が多かったように思う。

AMDブース全体風景と宇宙空間のVR浮遊体験「Earthlight」

そんなAMDブースのなかで、小規模展示ながら目を引いたのが、Autodeskのゲームエンジン「Stingray」だ。ゲーム用途としては一向にメジャータイトルでの採用が進まず、お世辞にも成功しているとは言えない「Stingray」だが、Autodeskは買収当初から建築ビジュアライゼーション分野での活用を模索してきた。建築用3DCADソフト「Revit」で作成した3D空間を「Stingray」エンジンでリアルタイムレンダリング出力して、HTC「Vive」を通じてVR空間内をウォークスルーするデモが行われており、「SHOTGUN」ブース以外の出展がないAutodesk製品のデモを確認できたのは、AMDブースだけだった。デモで使用されていたシーンは3DCADによる建築データということで、ポリゴン数は相応に多いと考えられるが、テクスチャリソースが使用されておらず、複雑なライティングも施されていない。さほどリッチなシーンとは思えないものだったが、特に問題なく軽快に動作しているように感じられた。「Stingray」は本年3月リリースのバージョン1.2からOculus「Rift」とHTC「Vive」の両HMDをサポートしており、正式リリースから約1年を経て、ようやくAutodeskのビジュアライゼーション構想が実現したと言える。

VRレーシングゲーム「Assetto Corsa」とAutodeskのゲームエンジン「Stingray」

「SIGGRAPH」2日目の25日(現地時間)の夜、会場至近のホテルで開催されたAMDのプライベートイベント「CAPSAICIN」後のパーティーより。「CAPSAICIN」イベントでは、プロフェッショナル向けにブルーを基調とした「Radeon PRO WX」シリーズ3機種に加えて「Radeon Pro SSG」が発表された。イベント後のパーティには、Exhibitionブースよりも多くのデモ機が用意されており、開発者向け開発キットの提供が発表された「Radeon Pro SSG」搭載マシンによるリアルタイム8K非圧縮映像編集環境、同じく「Radeon Pro SSG」環境下での「Radeon ProRender」によるレンダリング、HDR実写映像のコンポジット、CrytekのCryEngine技術デモといった展示も行われていた

GPUベンダーの両雄が積極的なブース展示を行う一方で、Intelはブースの床面積は大きいものの比較的おとなしい展示内容だった。特に目立った展示はなく、強いて言えば、CAPPASITYの「EASY 3D BOOTH」という回転台に乗った生きた人間の全身を3Dスキャンするソリューションを展示していたことくらいだ。「EASY 3D BOOTH」には、IntelのRealSense 3Dカメラが3台使用されており、約40秒で人間をスキャンしたのち、データをクラウドに送信する。クラウドでは、約2分でジオメトリとカラーの解析を行い、最終的に3Dポリゴンモデルを生成する。ここまでのプロセスに人の手が介在することはなく、全て自動的に実行されるというのが「EASY 3D BOOTH」のセールスポイントだ。

「自動的」といっても、スキャンした人間の3Dモデルをゲームに活用するためには、スキニング以降の行程は依然として存在する。この点については、他の多くの3Dスキャナと同等で、その先の工程である自動スキニングにまで一歩進んだものではない。また、ブースで実際にデモスキャンされたデータを見ると、3Dモデルには所々ほころびが見られた。マネキンなどの静物ならともかく、生きた人間はどうしても動いてしまうため、その補正がまだまだ完璧にはできていない。これではアニメーションを考慮せずに済む3Dプリント用のデータとしても、現段階では修正なしに全自動でらくらく、ということにはならないだろう。リリース日は、2017年中が予定されており、1000万円クラスの3Dスキャナと勝負できる製品を低価格で提供するとしているが、「SIGGRAPH 2016」での価格発表はなかった。

Intelブース全体風景とCAPPASITYの3Dスキャニングソリューション「EASY 3D BOOTH」

▶︎次ページ:︎

<2>次世代HMD、360度カメラ、新感覚入出力など最新鋭のVRデバイス

<2>次世代HMD、360度カメラ、新感覚入出力など最新鋭のVRデバイス

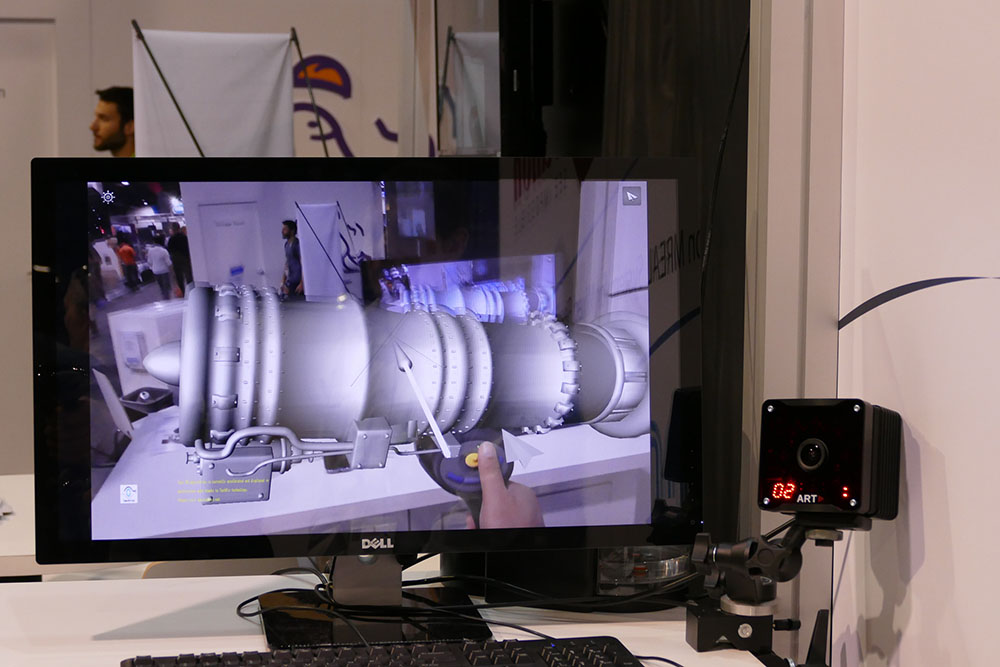

今回の「SIGGRAPH 2016」では、冒頭でも触れたとおり、以前にも増してVR/AR関連デバイスの出展が目立っていた。HMDでは、キヤノンの産業用AR HMD「MD-10」(キヤノンではMR -Mixed Reality:複合現実感- と呼称している)の完成度が高い。フランスTechVizのブースでは、HMDにキヤノンの「MD-10」、ハンドセットとそのポジショントラッキングにARTの「Flystick2」と「ARTTRACK5」を使用して、「TechViz XL」環境下で、エンジンの組立作業のトレーニングをAR環境下で行うデモを体験できた。キヤノンは、すでに対応を済ませている「Unity」同様に、「TechViz XL」に対してもHMDを対応させるプラグインを提供するとしており、今回の展示はそのアーリープレビューの場でもある。

お値段900万円の「MD-10」の映像出力は、FULL HD解像度、54Hzながらクリアで、光学機器メーカーらしく、現実環境を透過しているプリズムや液晶ディスプレイ部分を拡大しているレンズに、廉価なHMDとは確かな違いを感じる。カタログでも、カメラで撮像した周囲の環境とCGの光軸を一致させる構造によって視差を解消しており、独自開発の自由曲面プリズムにより歪みの少ない映像を実現しているとの触れ込みだ。ただし、TechViz XLの組立トレーニングデモは、現実の環境に依存しない内容であったため、この「MD-10」のウリの部分は、正直言ってまったく体感できなかった。

いかに「MD-10」の性能に優位な点があるとっても、今となっては低解像度、低リフレッシュレートで、ヘッドドラッキング機能を内蔵しないAR HMDが、自動車や航空機メーカー、建築業といった高価格な商材を扱う企業向けとはいえ、Metaの「Meta 2」やSulonの「Sulon Q」といった廉価で高性能なAR HMDに対して勝負できるとは思えない。50万円を切る価格であったとしても現性能であれば微妙なところだ。TechVizの方も、そのあたりは心得たもので、対応するHMDは「MD-10」エクスクルーシブというわけもなく、HTC「Vive」やOculus「Rift」に対して「TechViz XL」を対応させている

TechVizブースのプロモーション映像で、ひとつだけAR HMD活用のヒントになったのは、グリーンバックでの緊急時の被害を最小限にとどめる訓練風景だ。プロモーション映像を見て、2、3世代先のAR HMDは、当たり前にモーションキャプチャに活用される日が来ると思われた。あらかじめ作成しておいたプリビズをモーションアクターに見せても、ファイナルカットがどうなるかアクターが完璧にイメージしながら演技するのは難しいのが現実だろう。プリビズに使用した3D空間をリアルタイムレンダリングしながらアクターが装着したAR HMDに出力すれば、演技の質が格段に向上する期待が持てる。フェイシャルキャプチャをどうするかの問題はクリアしなければならないが、近い将来のモーションキャプチャでは、AR HMDが活用されると予想する。

初出展社が集められた一角で、わずかに2台だけと非常に簡素な展示を行なっていたのが、IDEALENSの「K2」HMDだ。AndroidOS採用のPC不要で単体動作するデバイスで、重量295gと非常に軽量だ。1080x1200の有機ELパネルを2枚持ち、120度の視野角で90Hzのリフレッシュレートとスペックもスタンダードを満たしている。VRコンテンツのポータルサイトWEARVRと協業しているようで、リリース時には100タイトル以上のVRゲームと1万以上のVRムービーが楽しめるようになる。実際に装着してみたが、出力品質もフィット感も悪くない。先ごろ中国での発売日が9月15日と発表されており、価格は3,499元(約5万3千円)とのこと。会場で価格について質問した際も、未定としながらも非常にチープだとしていたことが裏付けられた。日本での価格や発売日は未だ決まっていないが、そう大きく変わらない価格を期待したい。

IDEALENSの「K2」は中国発のVR HMD。コストパフォーマンスに優れた製品だ

Emargent Technologyのエリアには、日本発のVR HMD「FOVE」が出展していた。120Hz動作で1度未満の目標アイトラッキングを目指す「FOVE」は、注視点に対して高解像度でレンダリングした結果を割り当てるFoveated Renderingをサポートするとしている。解像度2560x1440、110度以上の視野角、目標リフレッシュレート90Hzと既存のVR HMDを超えるスペックでありながら、Kick Starterの支援金額から推測される$500程度の価格に収まれば普及が期待できそうだ。ただ、未発売のVR HMDのなかには、「FOVE」を超えるディスプレイ性能を有するものもあり、最大のセールスポイントであるFoveated Renderingに関しても、同じくEmargent Technologyのエリアで実際に動くものが展示されていたように、NVIDIA、SensoMotoric Instruments(SMI)、HTCが協業して「Vive」に搭載する動きもあり、リリースを待たずして「FOVE」だけの優位性とは言えない状況となっている。価格面での優位性は保たれると推測されるものの、すでにHTC「Vive」に投資してしまっているユーザーなら、追加のアイトラッキングデバイスの価格次第ではあるものの、わざわざディスプレイ出力に大差のない「FOVE」を買い直すとは考えにくい。Kick Starterのストレッチゴールの約束で、Valve'のLighthouseルームスケールポジショントラッキングへの対応をすることになったことにも良い面と悪い面がある。HMDにポジションを検出するセンサーは搭載されるのはいいとして、HTC「Vive」のようにベースステーションやハンドセットがお値段据え置きで同梱されるわけではなく、ポジショントラッキング対応となったがゆえに追加の投資をせざるを得ないのかも知れない。価格面での優位性は縮まる方向だ。

開発中のプロトタイプと今般発表された「FOVE」の新デザインポスター

もうひとつ、今度はVR Villageのエリアから紹介したいのは、慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科によるシナスタジアスーツ(共感覚音圧スーツ)だ。出展者には同校の特任教授でもある水口哲也氏が名を連ねており、今回の「SIGGRAPH」出展にあたり、「Rez」をフィーチャーしながらも着脱が容易なスーツを持ち込んだということだった。ブースには、「Rez」そして「Rez Infinite」のファンが多く訪れており、26個のアクチュエーター(振動素子)が仕込まれたシナスタジアスーツと「Playstation VR」を装着して「Rez」の世界に没入できる環境のほか、周囲に配置された丸いお立ち台にも音圧を感じることだできるアクチュエーターが仕込まれており、「Rez」を体感できた。

共感覚そのものがVRかと言われると微妙なところだが、視覚によるVR体験者をさらに高揚させる装置として有効に機能していたように思う。VR出力デバイスと言えば、1にHMD、2に3Dサラウンドサウンドといった、現実がそこにあるかのようなリアリティを追求するものが多いなか、VRコンテンツが「Rez Infinite」であったからこそ、すっぽりとハマった出展であったと言えるだろう。

「Rez Infinite」とシナスタジアスーツの融合は「SIGGRAPH」に新感覚のVR体験をもたらした

その他のExhibition展示として、先の「RealTime Live!」レポートでも紹介したGoogleの「Tango」がブースを構えていた。ブース面積の割にはいたってシンプルな展示で、さほど大きくはないディスプレイにデモ映像を流しているだけで、あとはブース内の広い空間に招き入れ、Zack Moratto氏が深度センサー搭載タブレットで「Dinosaurs Among Us」のデモと、リアルタイムにブース空間を3Dシーンとしてキャプチャしてレンダリングしてみせるという形式だった。このテクノロジの精度とパフォーマンスが上がれば、安価で手軽な3Dスキャナとしての役割を担うようになるかもしれない

360度カメラのExhibition展示で好対照となっていたのが、Blackmagic Design、NOKIAといった高級機とリコーの民生機だ。Blackmagic Designは、業務用映像カメラを一通りラインナップして展示を行なっていたほか、VR映像向けに、同社の「Micro Cinema Camera」3〜10台(US$9,000〜55,000価格帯)で構成するカメラリグを最小の3台構成で、「Micro Studio Camera」8台〜42台で構成し16台構成以上では立体視映像も撮影可能なカメラリグを最小の8台構成で展示していた。NOKIAの方は1台で360度映像が撮影可能な「OZO」を展示していた。「OZO」は先ごろ値下げされており、現在の価格は$45,000ドル(約452万円)。対してリコーは、昨年10月に販売開始した上位モデル「THETA S」のみを展示すると共に、会場限定価格$329.95(約3万3千円)で販売していた。「THETA S」には手ぶれ補正機能がないものの、ホビー用360度カメラとしてコストパフォーマンスに優れ、カジュアルに360度写真や動画が楽しめる

VR入力デバイスで目を引いたのは、中国XIMMERSEのVR向けのトラッキングシステムだ。HMDに取り付けて、ハンドジェスチャーやハンドセットの3軸回転と位置を検出する「HAWK」INSIDE-OUTステレオカメラ、部屋の壁に取り付けて、90度4メートル以内のポジショントラッキングを行うOUTSIDE-INステレオカメラ、専用の「X-COBRA」ハンドセットがショーケースのなかに展示されていた。ポジショントラッキングをする必要がないなら、OUTSIDE-INステレオカメラを省略することも可能で、その場合のINSIDE-OUTステレオカメラ1台と2台のハンドセットの構成で$140程度の販売価格を予定しているとのことだった。障害物による遮蔽や検出精度、レイテンシに関して、2台のベースステーションを設置するLighthouse方式と比較してデメリットがありそうだが、なによりKinect同様のステレオカメラは軽量コンパクトで設置に困らない

▶︎次ページ:︎

<3>有力出展社不在で精彩を欠くゲームエンジン、ミドルウェア

<3>有力出展社不在で精彩を欠くゲームエンジン、ミドルウェア

APU/GPUやVR HMDなどハードウェアの積極出展に対して、ソフトウェアであるところのゲームエンジンの出展社は比較的おとなしいものだった。Unity Technologiesが出展していた他には、Amazonによる「Lumberyard」ブースの出展があったのみで、例年通りCrytekやEpic GamesのExhibition出展はなかった。ライバルの一角が不在なのだから、来場者に大いにアピールするチャンスだと思うのだが、残念ながら出展していた両社ともに覇気がない。この手のExhibitionでは、ブースの一角でスクールスタイルのセミナーをひっきりなしに行なっている光景をよく目にするが、筆者がブースを訪れた際にはUnity Technologiesは準備中だったのか、セミナーどころか通常のディスプレイ展示にさえ、何も映し出されていないものがほとんどだった。Amazon「Lumberyard」の方は、セミナーのコーナーすら設けておらず、アテンドしていたスタッフに対して、「Lumberyard」開発環境に「GDC 2016」以降で何かアップデートはあるか、と尋ねても、マイナーなアップデートはあるものの、特にメジャーなアップデートはないという回答しか得られなかった。

ゲームエンジン「Unity」のブースとミドルウェア「Speedtree」ブースの模様。特に「Speedtree」ブースは小綺麗なものの、毎度展示内容に目立った変化がないせいか、どうにも印象が薄い

こういった寂しい傾向は、ゲームエンジンと連携して動作するミドルウェアの出展企業も同様で、ブースが比較的小さいためあまり目立ちはしないが、こちらもやはり覇気がない(もっとも、ミドルウェアは「GDC」でも覇気がない出展者が多い)。Microsoft「Hololens」で自己のソリューションを体験をさせていたリダクションの「SIMPLYGON」や、カリングの「UMBRA」の客付きは、まだマシだったように思うが、樹木生成ライブラリの「Speedtree」のブースは素通りする人が多かった。いずれもブースを外から一目見ただけで理解できる性質のプロダクトではないから、仕方のない部分はあるにはあるのだろうが、ゲームエンジン、ミドルウェアの出展者の多くが、来場者の関心が低いから客付きが悪い、客付きが悪いからブース担当者の士気が下がる、士気が下がったオーラが出てしまっているからさらに客付きが悪くなってしまう、というマイナーブースにありがちな悪循環に陥っているのは残念だった。

すでに来場者から一定の認知を得ていたり、自身やパートナー企業がスポンサーに名を連ねていたりする「GDC」とは異なり、スポンサードセッションのゲストスピーカーとして呼ばれる機会が非常に少ない「SIGGRAPH」なのだから、コストをかけて出展したExhibitionでのアピールの機会を逃してはもったいない。VRの潮流もあり、今後リアルタイムレンダリングの普及が進むであろうCG業界に対して、広く認知してもらうことを目的として出展したのだろうから、ブースの内容や来場者へのアピール方法には、もうひと工夫していただきたいものだ。

リダクションの「SIMPLYGON」や、カリングの「UMBRA」ブースでは、Microsoft「Hololens」が目を引いていたようだ

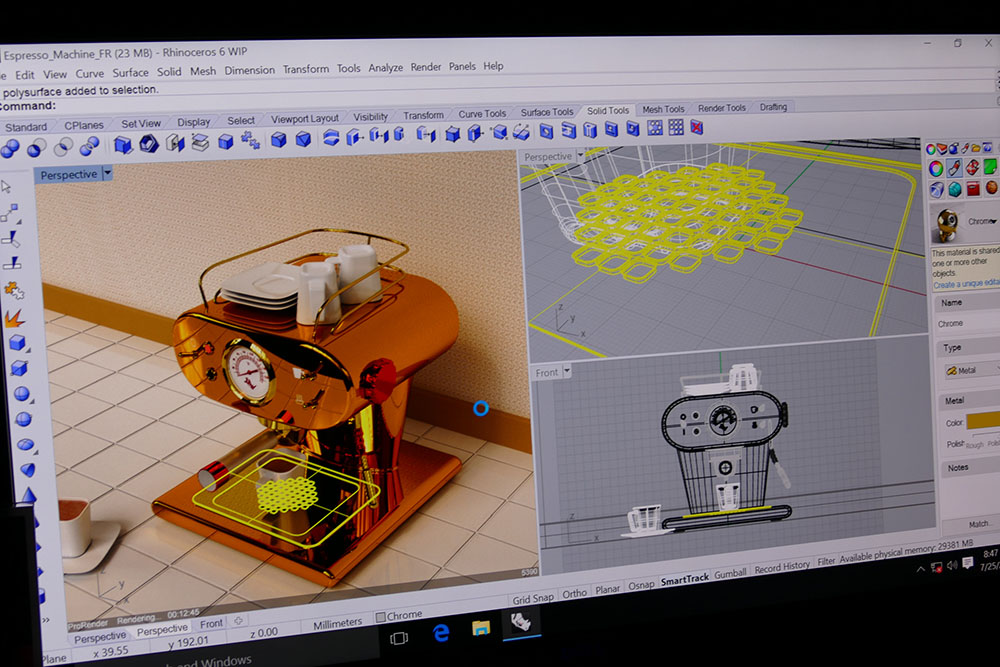

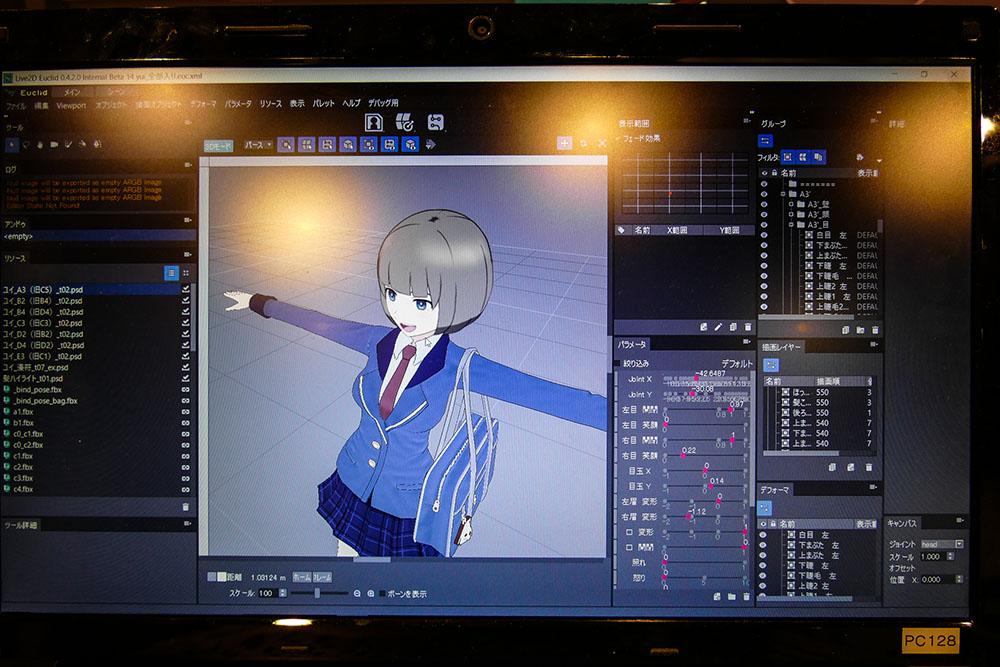

そんななかに日本から出展していたのがLive2Dで、「SIGGRAPH」初出展であると共に、本年唯一の日本からのExhibition出展だった(リコー、キヤノンは米国現地法人が出展)。従来の2Dと3Dを融合させる同社の最新ブランチ「Live2D Euclid」ベースの技術デモ「Live2D保健室」をHTC「Vive」で体験できるようセットアップしており、日本人、日本在住経験のある外国人、日本のアニメに関心を持つ外国人に対しては、好評を博していた。

比較論でいうと、Live2Dの出展は、他の欧米発のミドルウェアより、アテンドしていたスタッフが来場者に対して熱意をもって解説していることもあり、印象が良かった。ただ、出展そのものは、他のミドルウェア同様、今一歩アピールに欠けるもので、わざわざ日本から出展費用をかけて出展したのだから、2コマかつ入口近くのカドという絶好のポジションを活かして、もう一歩踏み込んだ出展内容にしてほしかった。説明文を記したパネルとPCディスプレイ中心の展示より、アニメ調キャラクターの等身大紙POPや、縦型の大型ディスプレイにアニメ調のLive2Dモデルを表示するといった国内のイベントでよく見かける展示をやるだけでも客付きはちがったはずである。次年度以降も出展の計画があるのなら、是非今年の出展を踏まえて言語に依らないわかりやすい展示を心がけていただきたい。

日本から唯一Exhibitionに出展していたLive2Dのブース風景

今回の「SIGGRAPH 2016」には、本当に多数のVR出展があり、それぞれに特徴や優位性を持ったプロダクトを出展しているブースが多かった。あまりの数の多さに全てを網羅して紹介することはできないため、VRに関連する展示内容のなかでも、比較的新しいものを中心にお伝えした。すでに複数の安価なVRデバイスがリリース、またはリリースを目前に控えている今、シェアを握るデバイスを予測するのは大変難しい。現世代のハードウェアに関しては、クリスマスシーズン明けには大勢が決しているだろうか。

いよいよ来年は、第2世代のAR/VR HMDのリリースや、コンテンツ製作もこなれて、ハードソフト共に拡充が進んでいくだろう。「SIGGRAPH 2017」においても、引き続きVR関連のトピックから目が離せそうにない。

info.

-

-

SIGGRAPH 2016

会期:2016年7月24日(日)〜7月28日(木)

場所:Anaheim Convention Center

主催:ACM SIGGRAPH

s2016.siggraph.org