ユニティ・テクノロジーズ・ジャパン主催の技術カンファレンス「Unite Tokyo 2019」内で行われた「映像制作はUnityでさらなる高みへ メイキング オブ next "Gift "」セッションでは、マーザ・アニメーションプラネット株式会社による新作オリジナル短篇『THE PEAK』の制作手法が解説された。同社が3年前に手がけた『THE GIFT』に続くリアルタイムCG制作の新たなワークフローについて紹介されたセッションの様子をレポートする。

■関連記事はこちら

ライブエンターテインメントでのUnityの活用事例とVRライブの可能性 ~Unite Tokyo 2019(1)

TEXT&PHOTO_神山大輝 / Daiki Kamiyama(NINE GATES STUDIO)

EDIT_小村仁美 / Hitomi Komura(CGWORLD)、山田桃子 / Momoko Yamada

手描きのエフェクトを3D化する「The RaySpinner」

登壇したのは、マーザ・アニメーションプラネット株式会社 映像事業1部 RED課 リアルタイムチームマネージャー ディレクター 高橋 聡氏、技術課 プロダクションエンジニア 松成隆正氏、テクニカルディレクター ブレント・フォレスト/Brent Forrest氏、ライティングスーパーバイザー 、アシュカン・ザンジリアン/Ashkan Zanjirian氏の4名。

写真左から高橋 聡氏、アシュカン・ザンジリアン/Ashkan Zanjirian氏、松成隆正氏、ブレント・フォレスト/Brent Forrest氏(マーザ・アニメーションプラネット)

マーザ・アニメーションプラネットはプリレンダーだけでなくリアルタイムも得意とするCGアニメーション映像制作スタジオで、Unite Tokyo 2016では当時としては珍しかったリアルタイムCGアニメーション『THE GIFT』に関する講演も行なっている。

『THE PEAK』は『THE GIFT』と同じ少女サラを主人公とし、同社の新たなパイプラインのテストを兼ねた短編映像で、Unity向けパイプラインの更新・開発を目的のひとつとして制作されたものだ。本作は同社としては珍しいトゥーン調の作風で、手描きの魅力をそのまま伝える「Water Effect」や、ササキトモコ氏による音楽が特徴となっている。講演冒頭では、5分程度の本編が再生された。

水の表現で使用された「Water Effect」に関する説明では、冒頭にフォレスト氏が「エフェクトの魅力はシミュレーションの複雑さよりも、デザインの方が重要」と語った。そのため、手描きのエフェクトを立体化しどのようにインポートするか、そしてどのようにスカルプティングの効率化を行うかが焦点となった。

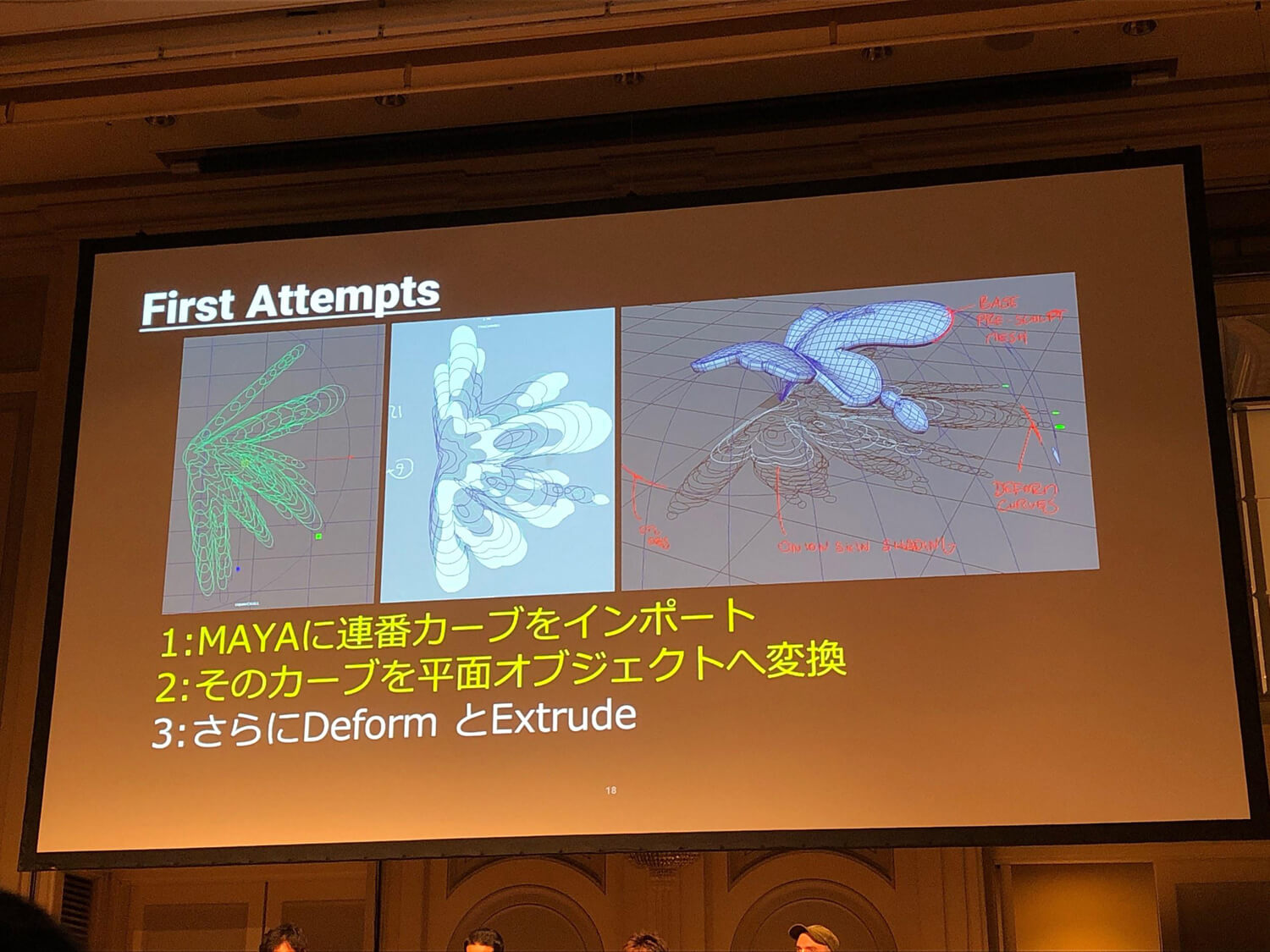

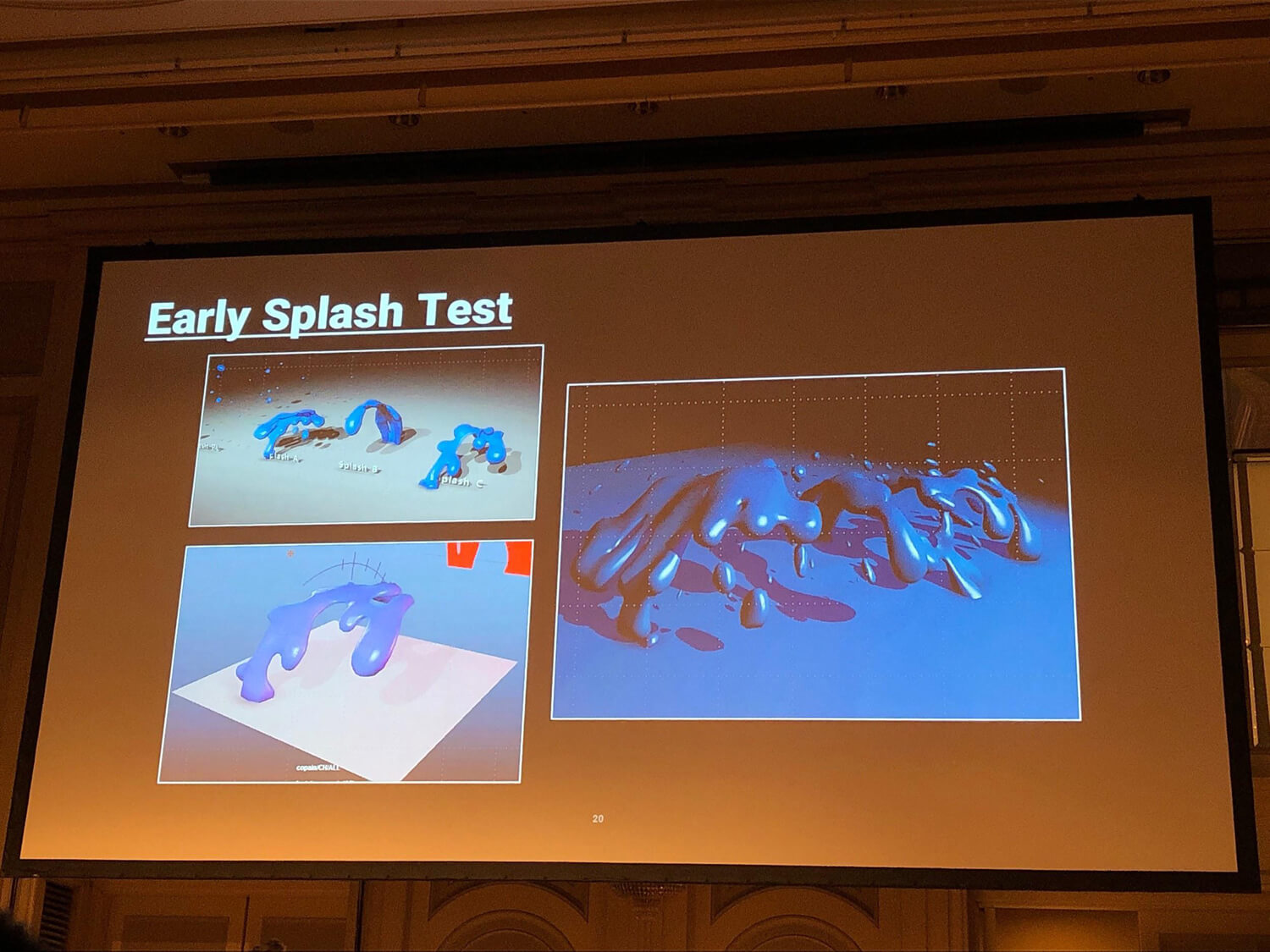

当初はFlashで手描きした連番画像を共通フォーマットであるIllustrator形式を介してMayaのNURBSカーブとして利用し、これを平面オブジェクトに変換した上で変形と押し出しを行なっていたが、実際にスカルプトした水しぶきの表現は完全には満足行くものではなく、また手描きのスカルプトであるため時間もかかりすぎていた。

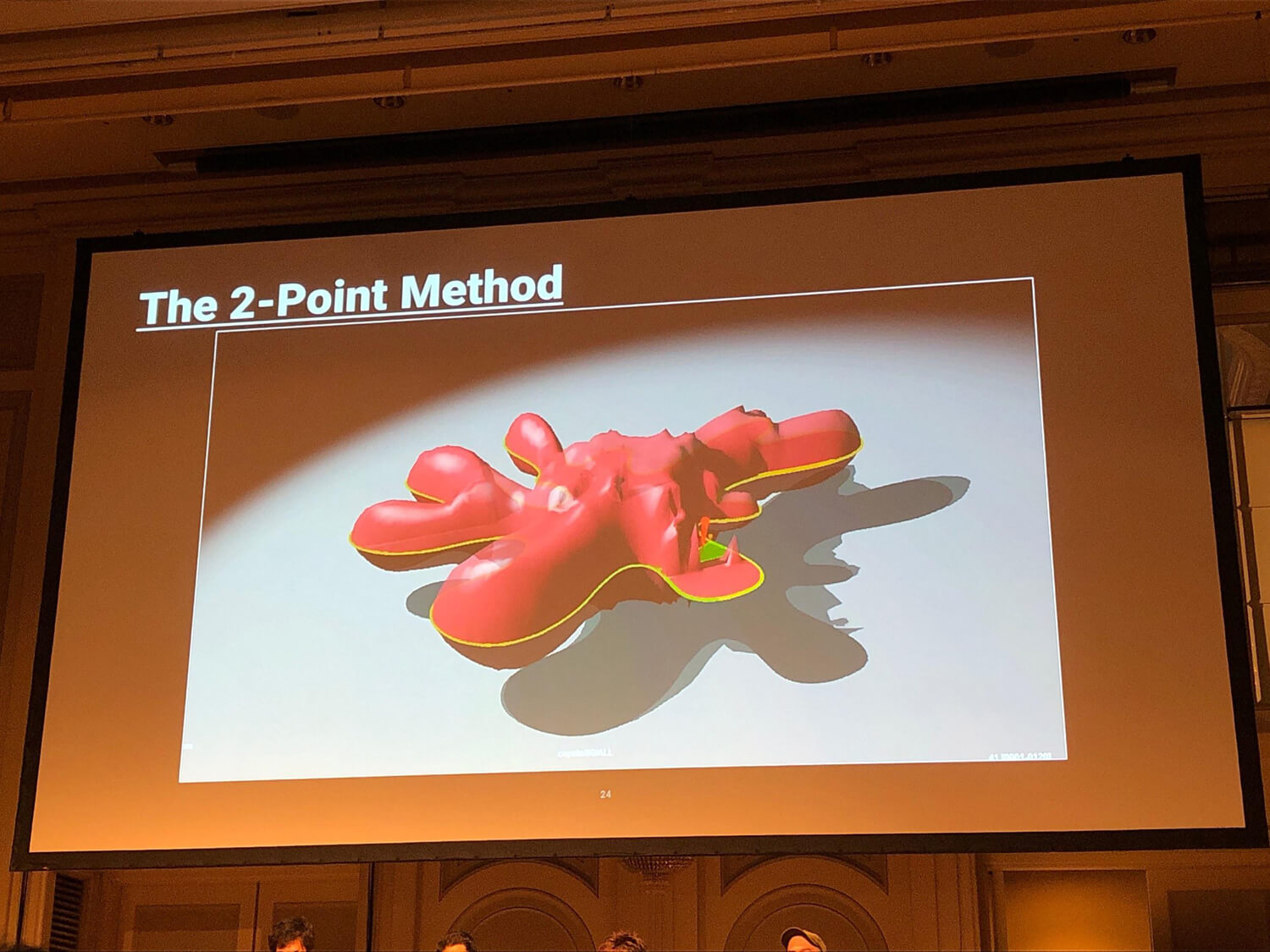

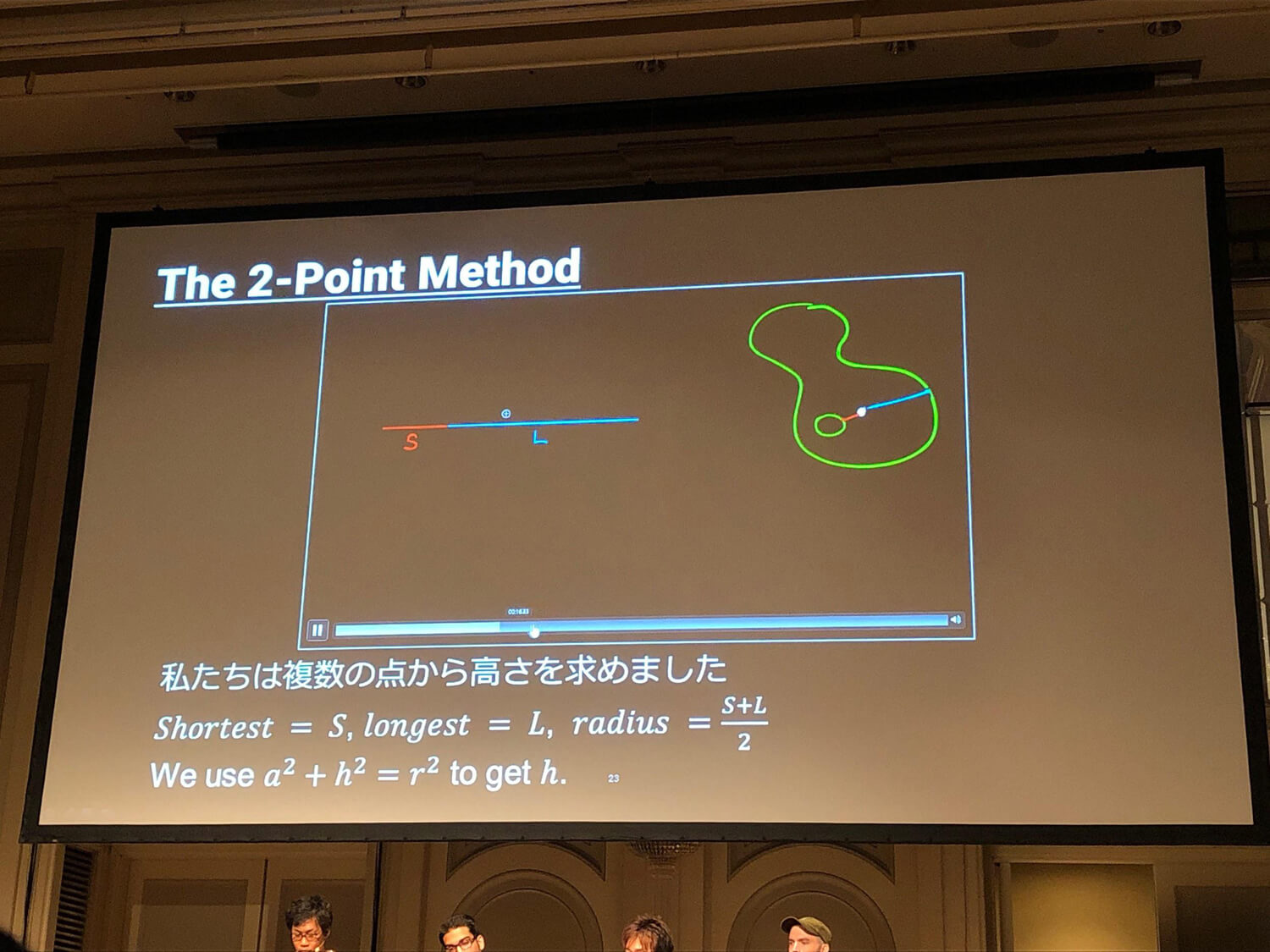

次に、自動的なスカルプティングを目的としたMaya Deformerのメソッドとして、平面から見たスキャンラインのようにボリュームを付けていく「"Roundify" Method」を開発。しかし、これは一方向からのみの計算であり、全ての形状に対応できなかったことから、さらに"The 2-point Method"(ある1点から最も近い点の距離をs、反対側をLとし、幾何計算を行なっていく手法)を新たに開発した。

2点の頂点からスカルプトを自動化する手法はチーム内からも高い評価を受けたが、フォレスト氏はさらにここから「境界線から平均値を求められれば、より多くの形状に適合できるのではないか」というアプローチで"The RaySpinner"という方法を定義し実装。これは1方向だけではなく6方向の距離を取り平均化を行うアルゴリズムとなっていて、正確な結果を得ることができている。ただ、"The RaySpinner"は全てに適用するには計算時間がかかりすぎたため、これまでのアルゴリズムを基に異なるタイプのデザインに対応するレシピ(Method)をいくつかつくり、自動化を効率良く行なったとのこと。

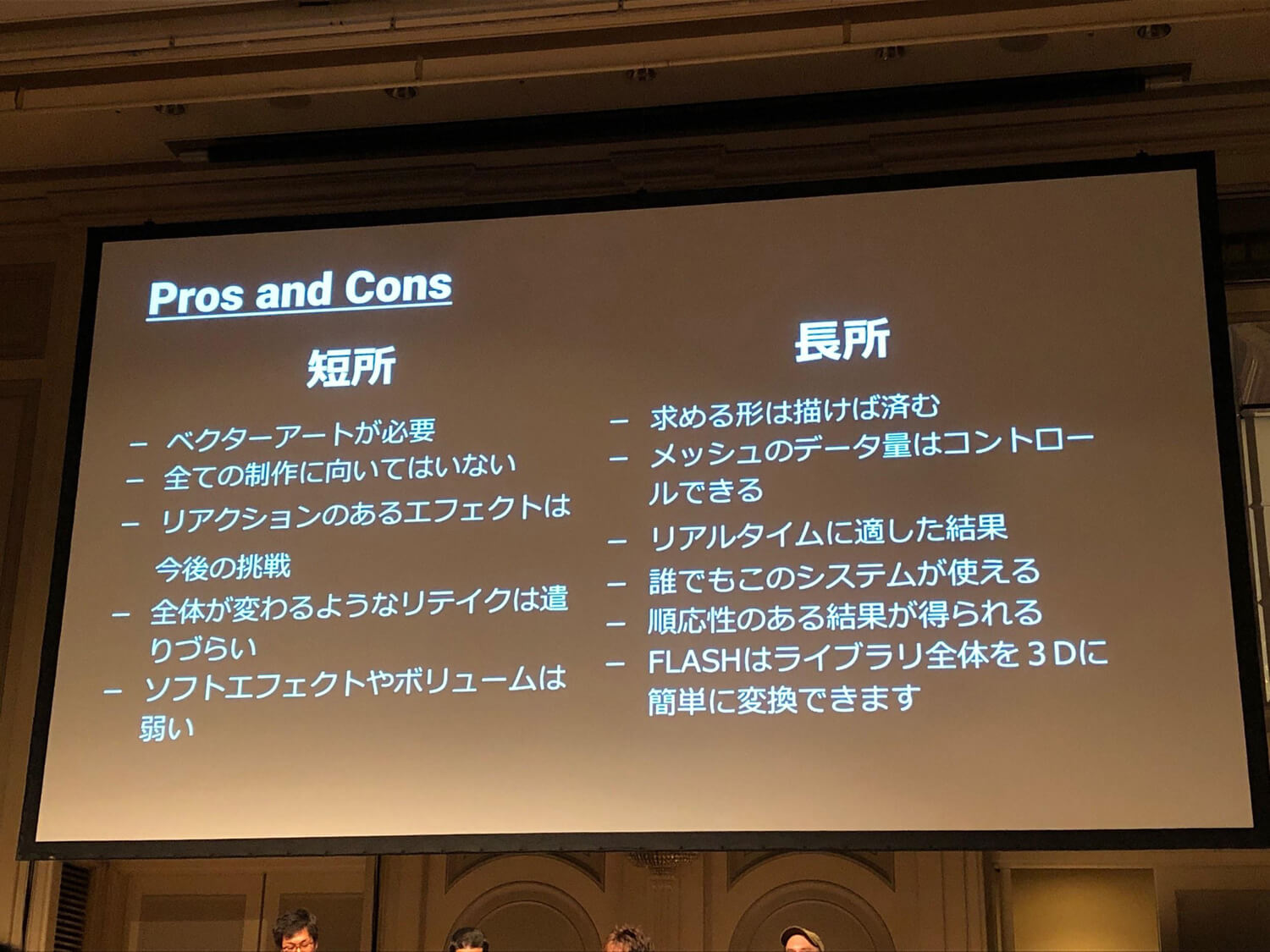

最終的には連番オブジェクトを1メッシュに統合し、アセットは手動でアニメ化してAlembicとして出力。この手法には基となるベクターアートが必要となるため、全ての制作現場に適した方法ではないものの、裏を返せば「求める形=2Dデザイン」さえできていれば、ある程度のところまで形状を自動作成できるというのが大きなメリットになっていたという。

次ページ:

Unityで全工程を行うための新たなパイプライン

Unityで全工程を行うための新たなパイプライン

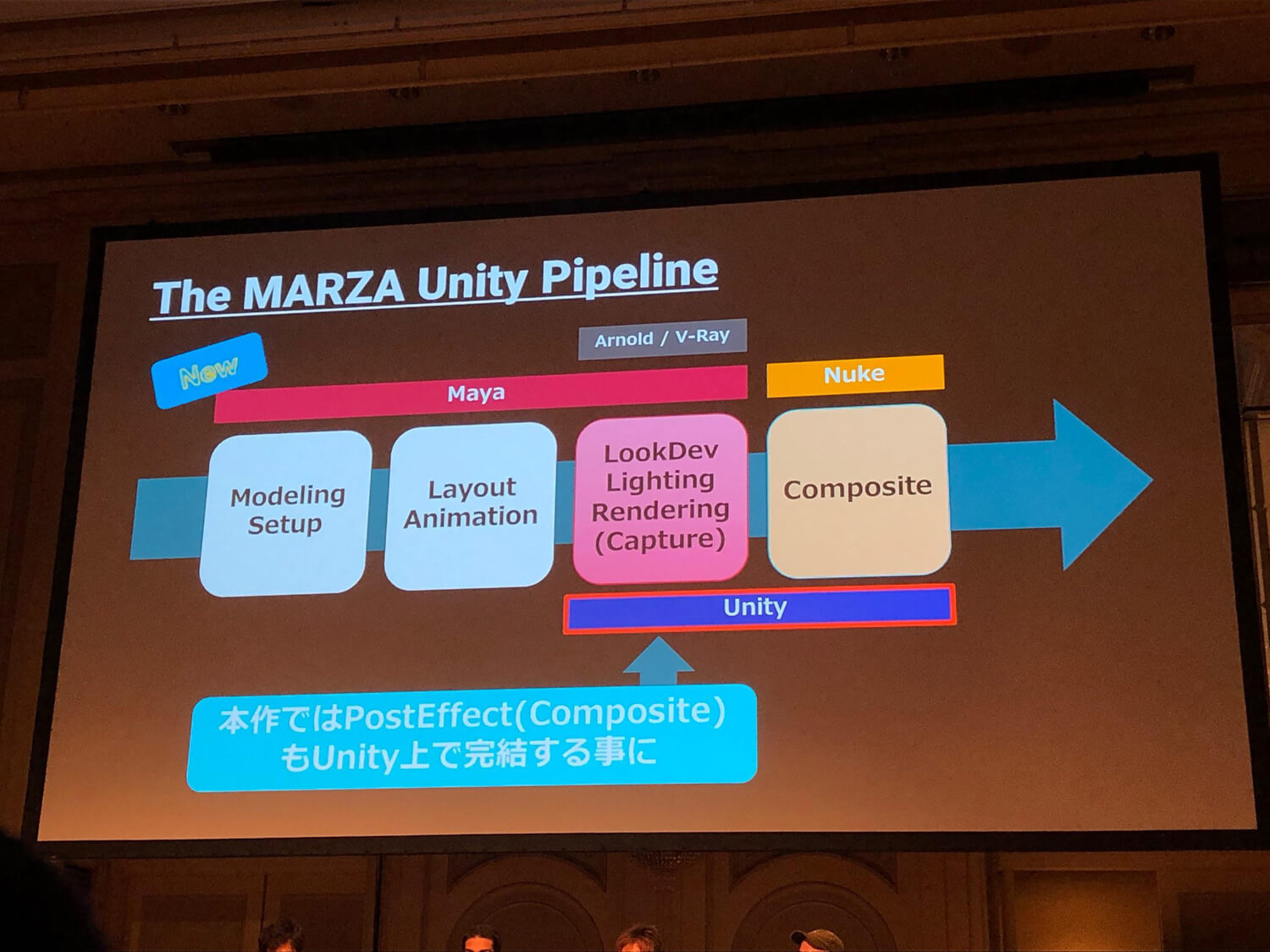

続いては松成氏よりパイプラインに関する説明が行われた。Unite Tokyo 2016で発表した『THE GIFT』は「プリレンダー主体の会社がUnityをどう活用するか?」というコンセプトで制作されており、コンポジットは外部で行なっていた。これに対し、今回の『THE PEAK』はコンポジットを外部で行うことなく"完全な撮って出し"を目標とし、ポストエフェクトを含めた全ての工程をUnity内で完結させることがテーマとなった。

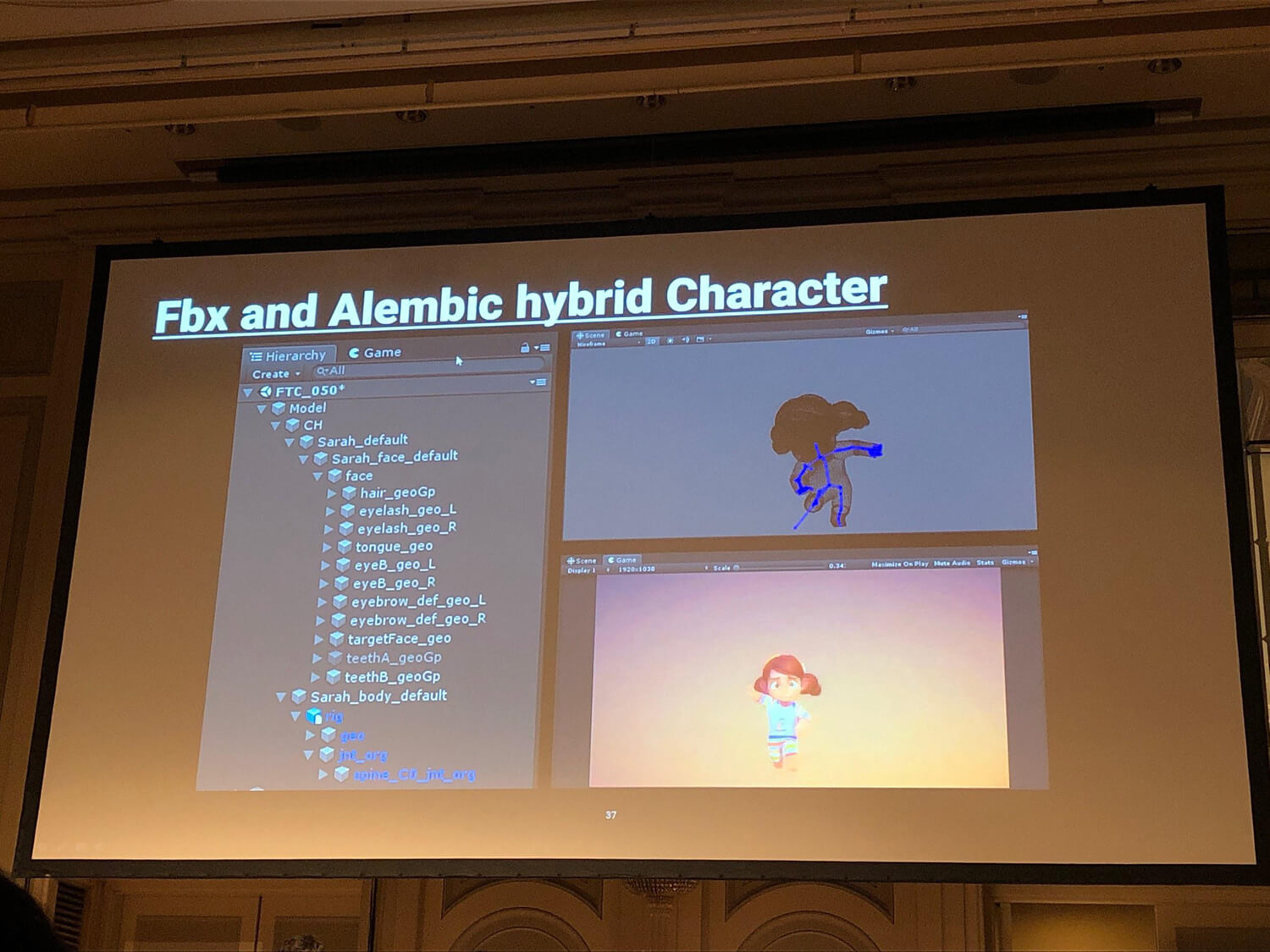

Unityのプロジェクト形式も変わっており、前作は1シーケンスに対して1プロジェクトという仕様になっていたが、今作は全てのデータを1プロジェクトにまとめている。データを軽くする必要があったため、全てをAlembicで構築した前作とは異なり、今作のキャラクターは顔のみAlembicで、ボディはFBX形式となっている。

MayaからUnityにデータをエクスポートする際には、前作から引き続きAssetManagerという内製ツールを用いているが、今回は先ほどのエフェクトをインポートするための改良や、FBXを扱うためのアップデートが行われているという。また、3年前にはなかったUnity TimeLine機能も活用されている。バージョン管理においては、UnityやMayaのツール群の管理はGitで行なっているが、リソース管理にはSubversion(SVN)を使用。さらに今後はUnity Package Managerを活用するプランもあるとのこと。

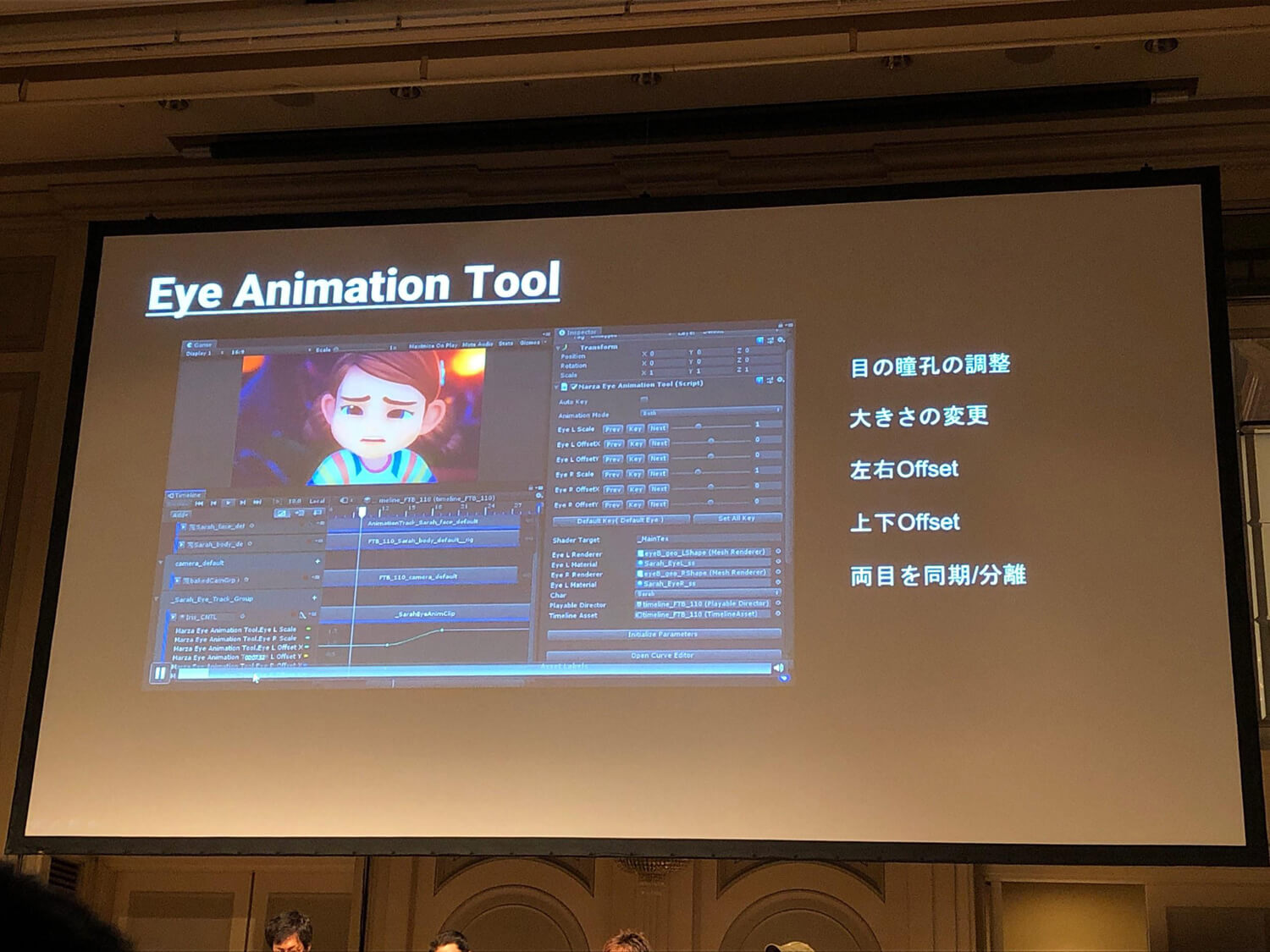

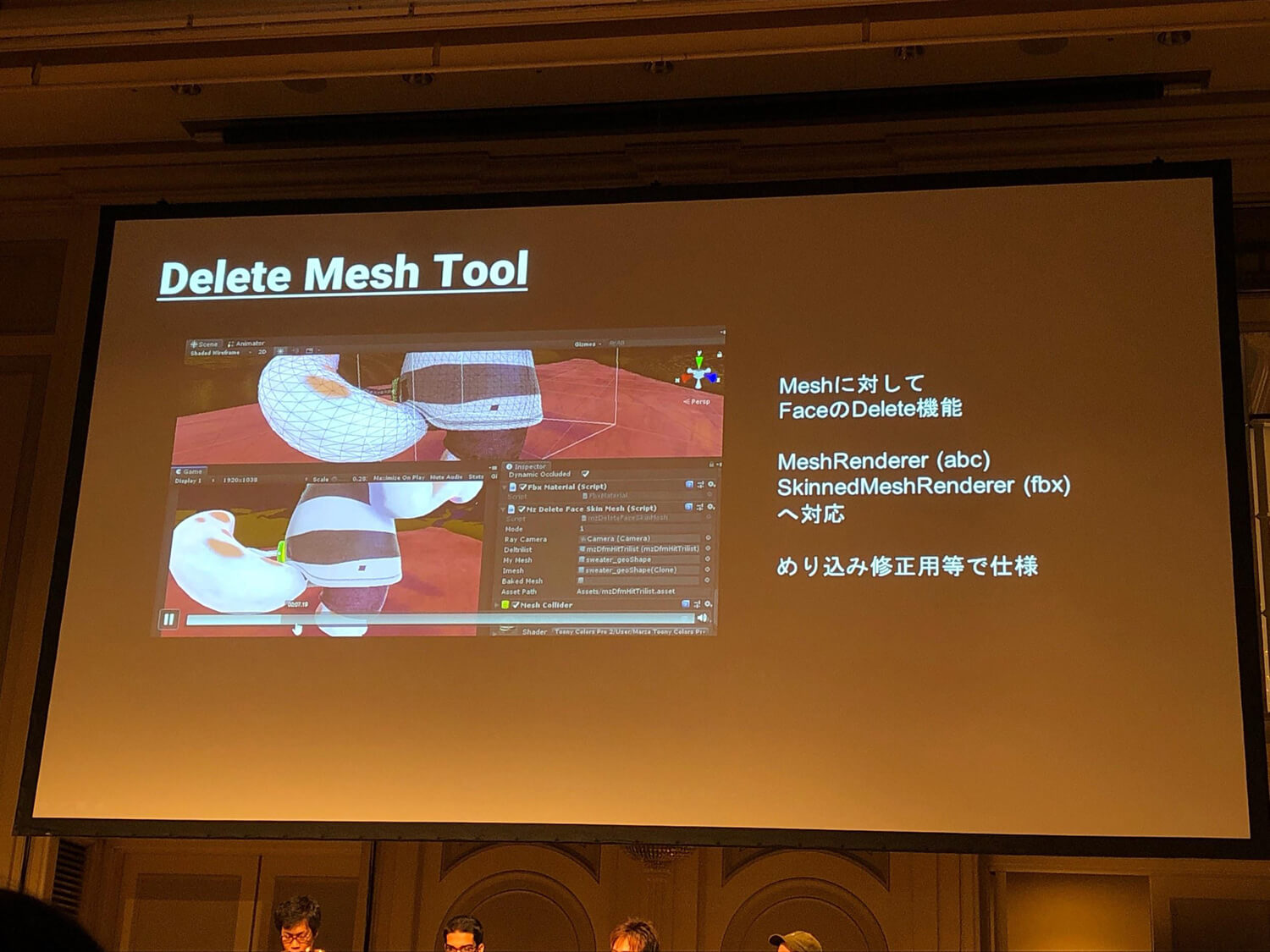

エフェクトなどのポストプロセスについてはCinemachineを用いたアニメーションではなくScriptableObjectが用いられており、連番のテクスチャをTimelineに合わせて更新するしくみを採り入れた。また、ディレクターから「目のアクション(演技)もやりたい」という要望があったため、TimeLineから瞳孔の大きさなどを変更可能にする「Eye Animation Tools」というツールも開発。めり込みを後から修正するため、Unity上で部分的にレイを飛ばして一時的にメッシュを消す「Delete Mesh Tool」も実装している。

続いてはルックデヴ・ライティングに関する説明が行われた。本作のルックで目指されたのは、"セルルックと3Dスタイルの真ん中"かつコンセプトアートに近い柔らかい雰囲気、そしてシンプルながら3DCGのライティングの良さ(グローバルイルミネーションなど)を感じられるような画づくりだ。シネマティックの表現を求めるためにライトを多用したり、細かなブライトネスの調整を行うため、Linear、Deferred、HDR、トーンマップではACESを使うなどの要素を採用している。

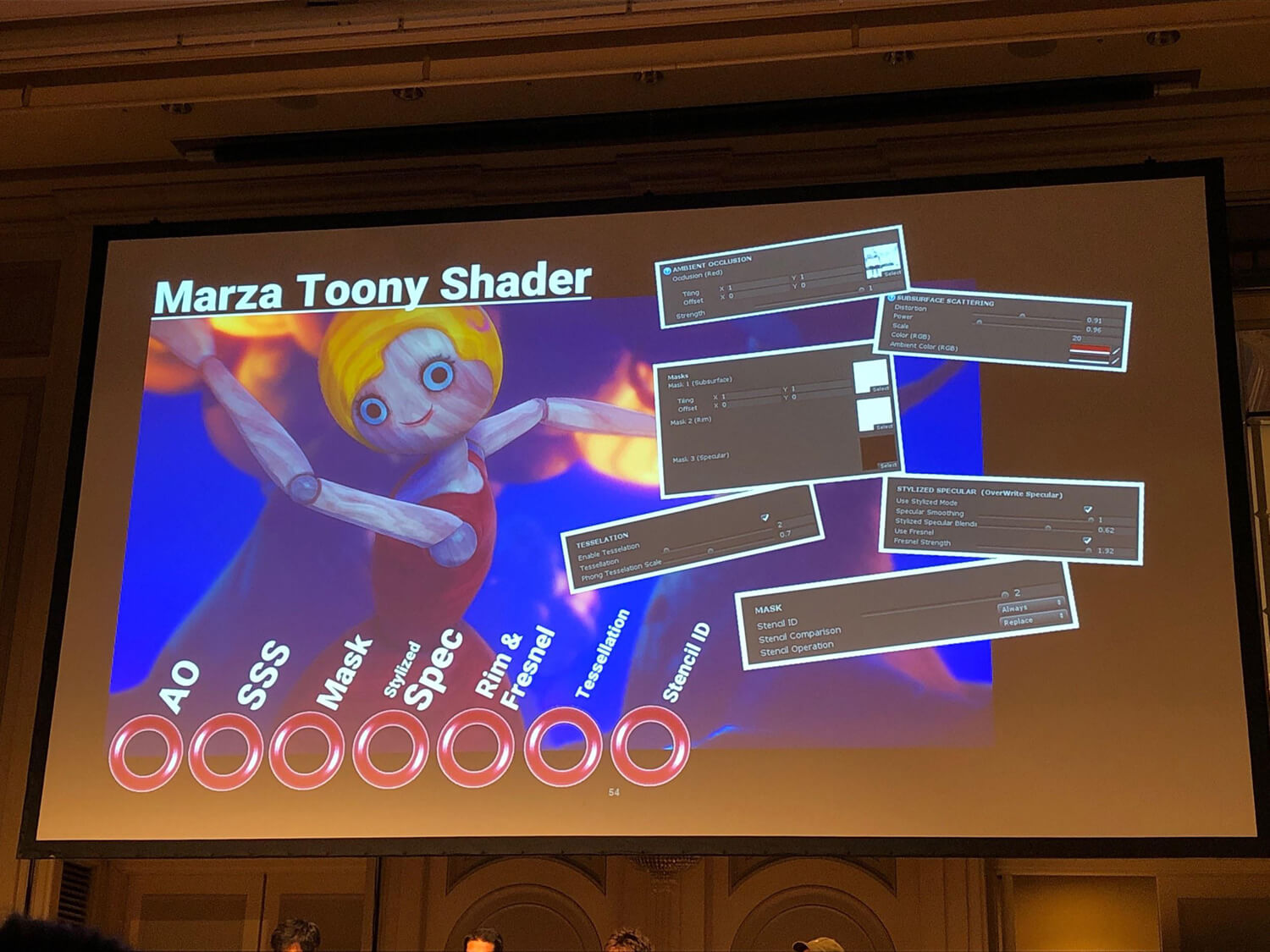

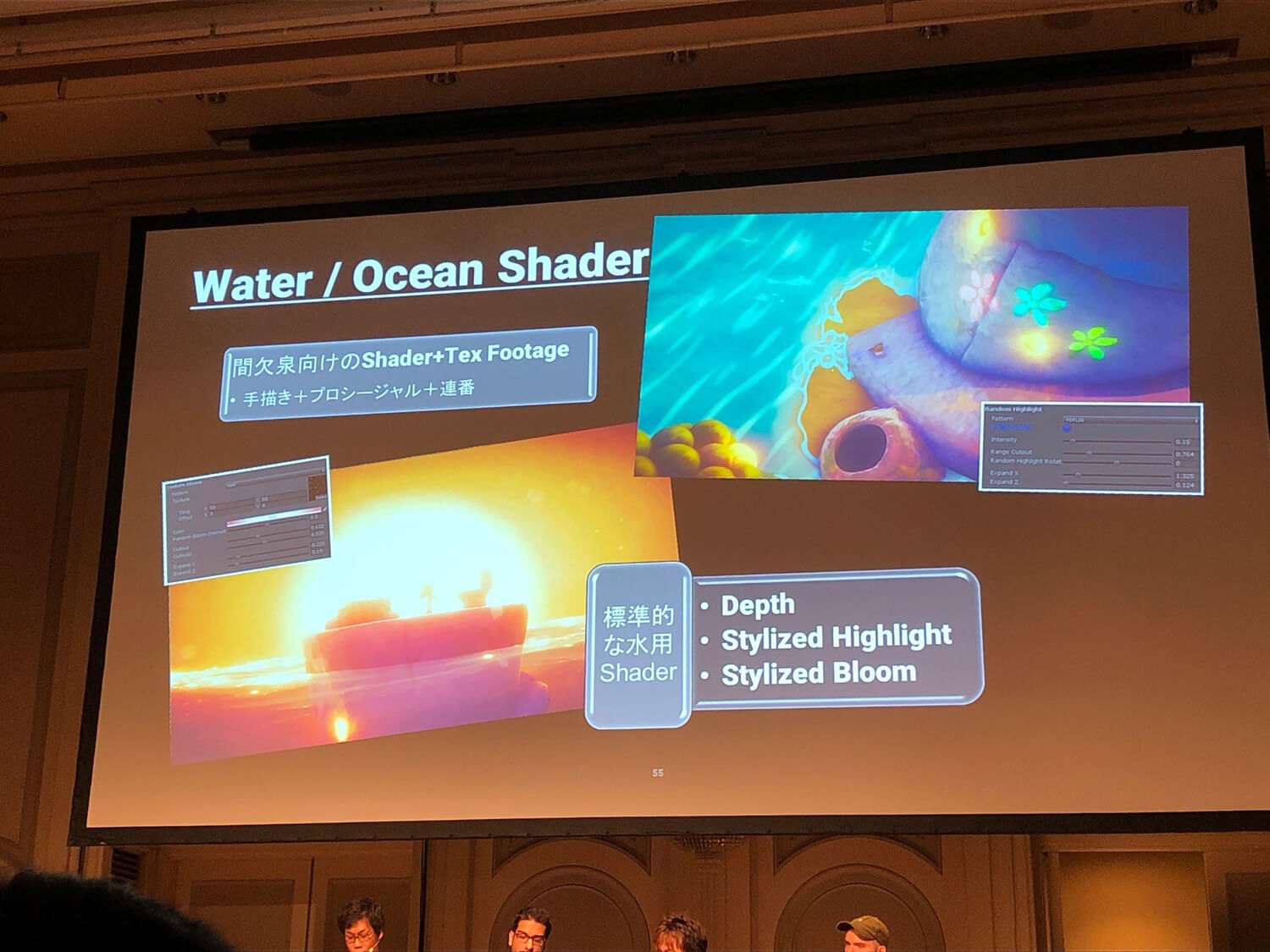

キャラクターやWater Effectsの表現をより2Dに近づけるために「Marza Toony Shader」というAOやSSS、Maskなどを内包するカスタムシェーダを用意。アシュカン氏によれば、これはToony Shaderのジェネレート機能を用いて作成したもので、テッセレーションやStencil IDの設定などはマーザ側で追加して使用しているという。水の表現を行うWater Ocean Shaderについても、自動的に生成した連番テクスチャの形状がきちんと使えるようになっているほか、水面のキラキラした部分や白く光る部分など、デプスやスタイライズの適用も可能なしくみとなっている。

ライティングに関しては、Unity Layers側でライトの対象が分けられており、またこのレイヤーは最初から最後まで全てのシーケンスに対応するように構成されているという。雰囲気を出すために使われた印象的なフォグ表現にはVOLUME FOG 3が用いられている。

Baked Sceneに関しては、今回はProgressive Lightmapperを用いており、レンダリングに関してはCPUではなくGPUに変更したことで18時間から3時間まで時間短縮できたとのこと(使用バージョンがUnity 2018だったため、プレビュー版の利用ができたことも大きい)。また、ポストプロセスにおいては、AOを背景に合わせてコントロールするとキャラクターが暗くなってしまうため、先ほどつくったStencil IDを用いて背景とキャラクターを分離して管理している。IDが1なら背景用ということでそのままの値を適用し、IDが2ならキャラクターなのでパラメータを減少させるといった具合で使い分けが行われている。

なお、講演の最後では、重いシーンで作業を行う際、どの程度のパフォーマンスが期待できるかという動画が紹介された。今回はそれほど高いスペックのPCではなかったとのことだが、大半のシーンでは24fpsがしっかりと出ており、また洪水のエフェクトなど重いシーンもある程度軽快に動いていた。高橋氏からは、今後はPCスペックの向上と同時に様々な表現手法がリアルタイムCGにもち込めるだろうと語られた。

マーザでは今後、リリースタイミング的に間に合わなかったHDRPやRender Pipelineなどをワークフローに採用したり、将来的に活用が期待されるリアルタイムレイトレーシングの研究も行われているという。

高橋氏は最後に「今回は新たなパイプラインを制作するという目的のプロジェクトでしたが、結果的にはトゥーン調の見た目や、手描き風のWater Effectなどたくさんのトライアルができた良いプロジェクトでした。Unityによる映像表現の幅がまた少し広がったのではないかと思うので、これをブラッシュアップしながら、長尺の映像や4K/8Kなども見据え、今後もリアルタイムを意識して制作を進めていきたい」と語り、講演を締めくくった。