CEATEC 2019のバンダイナムコ研究所ブースに登場した「表情コミュニケーター」。同社が北欧スタートアップのFurhat Roboticsと進める研究プロジェクトだ。同社が考える次世代のエンターテインメント像と、そのための技術開発について、中野渡 昌平氏、市野塚 朝氏、髙橋誠史氏に話を聞いた。

INTERVIEW&PHOTO_小野憲史 / Kenji Ono

EDIT_小村仁美 / Hitomi Komura(CGWORLD)、山田桃子 / Momoko Yamada

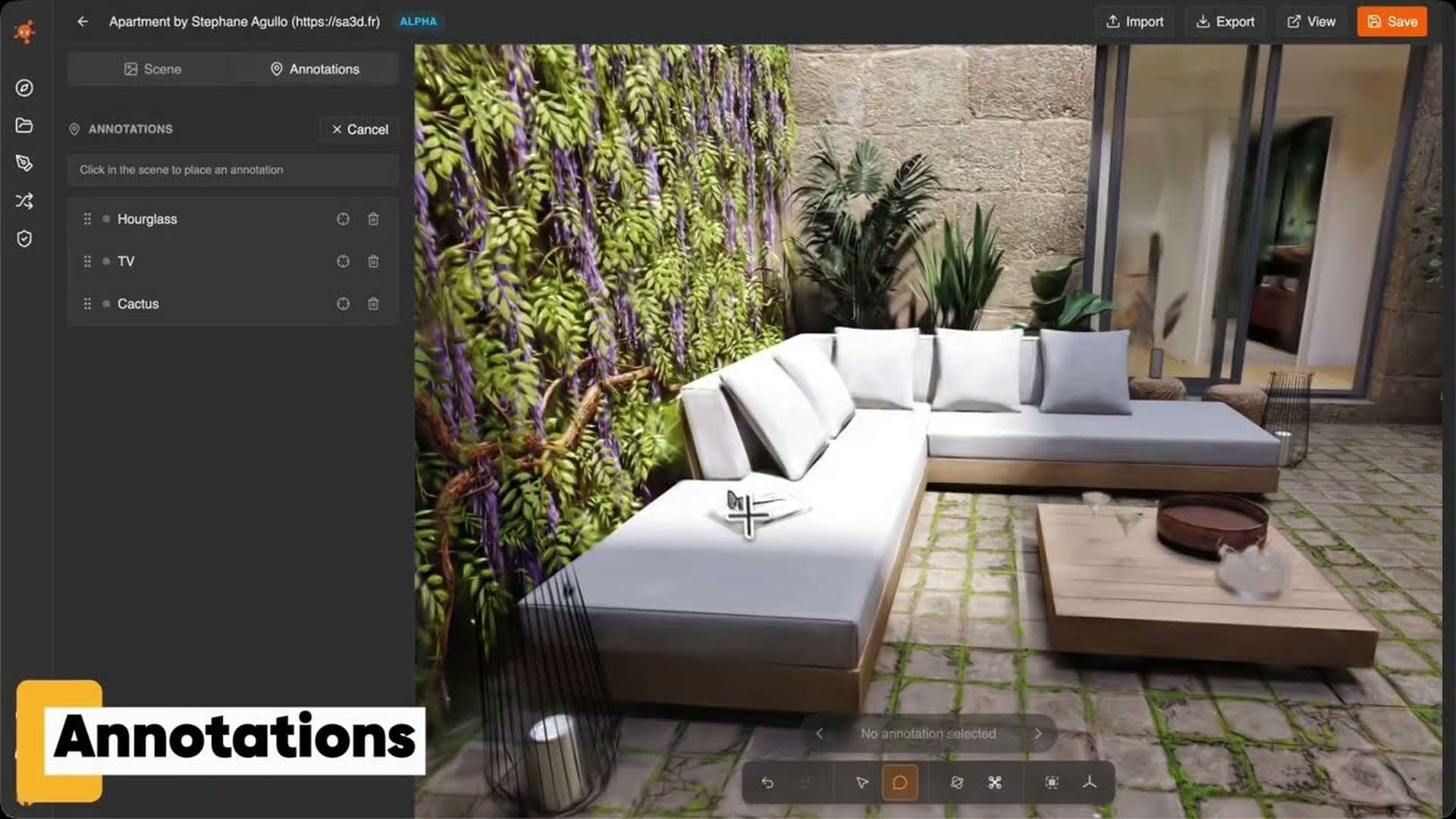

来場者の注目を集めたロボット展示

10月15日(火)から18日(金)まで、千葉・幕張メッセで開催された「CEATEC 2019」。日本最大級の電機・情報技術の総合展示会だ。このバンダイナムコブースに併設された一角で、ユニークな展示が見られた。バンダイナムコ研究所がスウェーデンのスタートアップ企業、Furhat Roboticsと共同研究中のコミュニケーションロボット「表情コミュニケーター」だ。ゲーム『ゼビウス』を機械学習で自動プレイするロボット「The AI Gamer Q56(キューゴロー)」と共に、来場者の注目を集めていた。

玩具・ゲーム・アニメ・音楽・施設運営など、様々な子会社を抱えるバンダイナムコグループ。中核にながれる思想がエンターテインメントだ。2019年4月、そこにバンダイナムコスタジオから独立するかたちで新会社が加わった。それがバンダイナムコ研究所だ。代表取締役社長は格闘ゲーム『鉄拳』シリーズなどを手がけた中谷 始氏。ゲームに限定しない、新しいエンターテインメントを創造するための研究開発組織として、様々な取り組みを進めている。

そうした事例のひとつが、今回出展された「表情コミュニケーター」と「The AI Gamer Q56」だ。共通するコンセプトは「人の感情を動かすこと」で、「Q56」でいえばゲームをミスしたときに見せる、なんとも言えない表情が特徴的だ。米オースティンで3月に開催された「SXSW(サイス・バイ・サウスウエスト)2019」に出展した際は、ゲームに失敗する度に周囲から声援が飛んだという。段ボール製のロボットに魂を吹き込めたのも、グループが培ってきたノウハウの賜物だろう。

「表情コミュニケーター」についても、来場者が目の前で手をふったり、顔に近づいて視線をあわせたり、話しかけたりと、様々な反応が見られた。外見、表情、動きなどはバンダイナムコスタジオが、ゲーム開発技術や未来に向けた技術研究を紹介するために制作したオリジナルキャラクター『ミライ小町』をベースにしており、データの制作や監修にも同社のクリエイターが協力している。ゲーム開発などで培われた3DCGや演出のノウハウが、ここでも活かされたかたちだ。

展示で驚かされたのは、映像よりも実物を目の前にした方が、何倍も興味や関心が湧くということだ。自分も正直、映像で見た段階では「生首感」がぬぐえなかったが、実物を見ると一気に愛らしさが増し、手で頬を撫でたくなった。ソフトウェアだけでは出せない、ハードウェアの力だろう。一方で同じハードウェアでありながら、ソフトウェアで体験が大きく変わることも、良く知られているとおりだ。両者は互いに影響をもち、共通の目的に従ってデザインされるべき......この意味が改めて感じられた。

コンピューティングパワーの拡大、ゲームエンジンの高性能化、VR/ARといった応用分野の拡大など、様々な要因が絡み合い、3DCGの活用分野は大きく広がっている。医療・建築・自動車などは好例で、幅広い分野でリアルタイムCGが用いられるようになった。そこで改めて重要視され始めたのが、インタラクティブメディアにおいて、体験者の情感をデザインする技術だ。ディレクターだけでなく、個々のクリエイターレベルで、こうしたノウハウが求められることは、言うまでもない。

複数の人を同時に楽しませる体験づくりをめざして

バンダイナムコ研究所で「表情コミュニケーター」プロジェクトの旗振り役を務める中野渡昌平氏も、「ゲーム業界をはじめとしたエンターテインメント産業がもつ知見やノウハウは、想像以上に異業種から求められている」と指摘する。1999年にグループの前身となるナムコに入社後、業務用ゲームの企画を振り出しに、様々な新規事業に挑戦。ゲームのノウハウを異業種に活かす「スペシャルフラッグ」プロジェクトでコンサルティングもつとめるなど、幅広い経験を培ってきた。

背景にあるのが旧ナムコのモノづくりのDNAだ。主力のビデオゲーム事業に加えて、「受付小町」などのロボット開発や、コミュニケーション支援器機「トーキングエイド」に代表される福祉器機事業、屋内型テーマパークのはしりである「ナンジャタウン」など、幅広い事業展開を行なってきた。シリアスゲームやゲーミフィケーションといった概念がなかった時代から、ゲーム開発で培ったエンターテインメントのノウハウをいち早く転用してきた同社の取り組みは、再評価されても良いだろう。

もっとも、四半期ごとの決算だけを考えれば、大作ゲームの続編制作に経営資源を集中させた方が、効率が良いのは明らかだ。しかし、それだけではグループ全体で見た場合、中長期的な成長が難しくなる。ゲームのように技術主導型のエンタメではなおさらで、商品開発と研究開発が企業の継続的な成長における両輪になる。未来に向けたエンタメのシードづくりを専門に行う同社でも、海外スタートアップとのPoC(Proof of Concept:概念実証)を精力的に進めている。そうした中で出会ったのが「Furhat」だった。

「近年VRやARに注目が集まっていますが、どちらも一度に一人でしか楽しめない制約があります。これに対してテーマパークなどで、大勢で楽しめるようなものも必要だと考えていました。『Furhat』はそうした可能性を秘めていると感じています。こうした製品をロケーションに設置すれば、一度に大勢で楽しむための、きっかけづくりになるのではないかと思ったんです。コンテンツを変えることで、様々なキャラクターに変更できる点も強みだと感じられました」(中野渡氏)。

「表情コミュニケーター」が認識する範囲は、デバイスの前方5~6メートルに広がる空間だ。この中にいる人間の数や、顔の向きが認知できる。その上で一番近い人物に向かって、頭を動かしたり(3DoFに対応)、表情を変えたり、ボイスを発したりできる。頬に触ると驚くといった、物理的なインタラクションも可能だ。現在は初歩的なインタラクションに留まっているが、より複雑な対応ができるように、Furhat側と連携を取りながら、社内で様々な検証が行われている。

日本とスウェーデン、「可愛らしさ」の溝を越えて

もっともロボットの研究開発は、「人間はロボットのどんな動きに対して共感を得るか」という、人間観察にもつながる。中野渡氏は「よく見るとわかるが、『表情コミュニケーター』では瞳の位置を細かく変えている。どのように動かすと、より人間らしく感じられるかといったことを、こつこつと検証している」とあかした。今後は「じっと視線を合わせ続けると、あるタイミングで視線をそらす」などの反応も盛り込んでいきたいという。

これに対して取材中に誤動作が発したとき、中野渡氏が思わず「表情コミュニケーター」のおでこに手を当てようとした。アシスタントプロデューサーの市野塚 朝氏は「実際にはおでこに手を当てても、何の意味もありません。しかし、思わずこうした反応が引き出されるようにする点が重要です」だと指摘する。入社以来メカニカルエンジニアとして業務用ゲームの開発に携わり、VRエンタメ施設「VR ZONE」の立ち上げなどにも係わってきた人物だ。

こうしたつくり込みを経て、CEATEC2019で初めて一般公開された「表情コミュニケーター」。今後は一般施設での公開も検討されている。「たとえば、テーマパークという非日常の世界を体験しようとするお客様が、その入口でこれを見るとどんな印象を受けるか。そうしたお客様に対して、どんな風に愛嬌を振りまけば、喜んでもらえるか。そうしたシーンづくりを想定しています」。

もっとも開発効率を高めるためには、そのための環境づくりが欠かせない。現在は社内で作成した表情データなどをFurhat側に送り、デバイスに組み込んでもらい、そのうえで目と口の位置、大きさ、動き方のタイミング、肌の色艶といった、細かい調整が行われている。動画やテレビ会議などを通して先方のエンジニアと協議し、修正をくり返す日々だ。当然、社内で組み込みから調整まで行えた方が効率は良くなる。「今後は開発体制についてもFurhat側と調整していきたい」という。

実際、日本とスウェーデンの「可愛らしさ」をはじめとした、共感ポイントの文化的差異は想像以上だったという。わかりやすいサンプルとなるのが、2019年5月にJR東日本が東京駅で実施した「ご案内ロボットの実証実験」だ。ここで登場したドイツ鉄道のロボット「SEMMI」のベースとなっているのが「Furhat」で、目が小さく、より写実的だ。マスクも頬骨ががっしりとしていて、より人間らしい。実務を粛々と遂行するイメージが伝わってくる。

これに対して「表情コミュニケーター」では、マスクの形状から特注されるなど、日本サイドの様々な要望が反映された。Furhat側から「目が大きすぎるなど、違和感がある」という反応も受けたという。もっとも、これについては日本人でも性別や年代などで意見が分かれるだろう。実際、CEATEC会場で何人かにヒアリングしたところ、表情がアニメ的すぎるという声も聞かれたからだ。ただし、このように反応が変わるのは当たり前で、より大規模なユーザー調査が求められることになる。

もっとも、前述のように「表情コミュニケーター」の具体的な展開は未定だ。「これ1つで複数人が同時に楽しめる」ようにするには、どのような改良が必要か。どのような楽しみをどの程度まで高められるのか。具体的な活用シーンはどこか。グループのどこで活用できる技術なのか。Furhat側と検討を進めるべき点は、数多く存在する。一方で技術はときに思わぬ速度で思わぬ方向に加速することがある。新宿・歌舞伎町で人気の「ロボットレストラン」は好例で、数年前まで誰も想像できなかっただろう。

中野渡氏も「今は1/1スケールですが、これがもっと大きくなったらどうなるか。頭部だけでなく、全身が備わったらどうなるか。個人的には大仏をつくりたいと言っています。誰も共感してくれませんが」と苦笑する。取材では煮詰まった企画会議での盛り上げ役や、ポジティブな雰囲気を生み出すファシリテーターなどのアイデアが挙がった。警備員のように、夜間に外部からの不法侵入者に無言の警告を発する、などの展開もあり得る。新規市場だけに可能性は無限大というわけだ。

情感デザインを生み出す社風と多様性の担保

「表情コミュニケーター」に限らず、エンタメを活用した製品やサービスの開発は、今後も増加していくというのが中野渡氏の見立てだ。生活家電は好例で、ボイスや効果音などは、今や定番の付加価値要素になりつつある。前述した3DCGの活用事例の増加も、こうした背景によるものだ。八百万の神々が息づく日本の精神風土は、製品の擬人化・キャラクター化などとの相性も良い。にもかかわらず、従来のメーカーには「情感デザイン」のノウハウが乏しいため、ここにビジネスの種があるという。

もっとも、こうした新規市場の開拓には、従来のゲーム開発や映像制作とは、また異なった創造性が求められる。すでに確立された表現様式でクオリティを追求するのではなく、新しい表現様式を自ら生み出していく必要があるからだ。ベテランのクリエイターが、それまでの知見を活かして取り組むのは一案で、同社にも「遠山式立体表示法」の発明や、ゲーム『ゼビウス』のメカデザインなどで知られる遠山茂樹氏をはじめ、レジェンド級のクリエイターが数多く在籍する。

髙橋誠史/Masafumi Takahashi

バンダイナムコ研究所 技術開発本部先端技術部課長

一方でエンジニアのマネジメントを担当し、『ミライ小町』の展開を技術面で支援する髙橋誠史氏は、若手の代表格だ。前述の「Q56」で用いられたAIアルゴリズムの開発も、髙橋氏らのチームがかかわっている。社員の約半数がAIエンジニアであるバンダイナムコ研究所は、日本の隠れたAI研究拠点のひとつ。ただし、AIはそれ自体では目に見えない。特にエンタメ分野では、キャラクターやビジュアル、そして体験デザインと組み合わせることで真価を発揮する。「表情コミュニケーター」は、その良いショウケースとなりそうだ。

中野渡氏は「デジタルネイティブでSNSなども使いこなす、若い世代の柔軟な発想が新規事業には欠かせない」という。ベテランの知見と若手の柔軟なアイデアが組み合わせられることが重要というわけだ。そして、これはグループにおけるバンダイナムコ研究所の存在意義でもあると補足した。実際、点と点がつながることで、新しい価値が生まれた例は歴史をみても枚挙にいとまがない。「グループのハブとなって、人材や資産を新規技術でつなげていきたいですね」(中野渡氏)。

取材を通して懐かしく思いだしたのが、旧ナムコが掲げた「遊びをクリエイトする」というキャッチコピーだ。1980年代にアーケードゲーム市場が急成長する中、ゲームではなく「遊び」を創出すると掲げた同社のDNAは、今も息づいているように感じられた。「表情コミュニケーター」の背後に、来客応対ロボット「受付小町」の存在を感じたのも、筆者だけではないだろう(「受付小町」は現在もバンダイナムコ研究所が入居するビルの入口で稼働中だ)。業界を一変させるイノベーションの創造を期待したい。

受付小町

©ミライ小町プロジェクト ©BANDAI NAMCO Research Inc.