2025年9月20日(土)、アニメ制作技術の総合イベント「あにつく2025」が秋葉原のUDX GALLERY NEXT/UDX GALLERYにて開催された。今回で11回目となるイベントでは全15本のメインセッションを実施し、最新技術を体験できる展示コーナーや、登壇者・参加者の交流を深めるアフターパーティなども盛り上がりを見せた。

本記事ではMAPPAのセッション「TVアニメ『LAZARUS ラザロ』制作事例:Blenderで挑んだCGワークと画面づくりの舞台裏」の模様をレポートする。

関連記事:

武右ェ門のオリジナル短編アニメ『星の子どもとはじまりの樹』、絵本調のルックに込めたメッセージ~あにつく2025(1)

『ゆるキャン△ SEASON3』&『ブルーロック VS. U-20 JAPAN』、Cinema 4Dを活用したオープニング映像のメイキング~あにつく2025(2)

アニメ『ロックは淑女の嗜みでして』最終話の演奏シーンを支えた3DCGと撮影ワークフロー ~あにつく2025(3)

イベント概要

「あにつく2025」

主催:株式会社Too

日時:2025年9月20日(土)

会場:UDX GALLERY NEXT/UDX GALLERY

参加料金:無料

www.too.com/atsuc/y2025

Blenderで現場はどう変わったか?

MAPPAによるセッションには、2025年4月~6月に放送された『LAZARUS ラザロ』(以下、『LAZARUS』)の制作スタッフより、CGIプロデューサーの淡輪雄介氏、画面設計の坂本 拓氏、3DCGアニメーションディレクターの渡辺大貴氏、3DCGモデリング/セットアップの石田たまき氏が登壇した。セッション前半ではBlender、後半では画面づくりをテーマに、制作工程を解き明かした。なお、本作ではメインキャラクターは3DCGで制作していないことから、解説はモブキャラクターや車両、背景動画が中心となった。

『LAZARUS』はMAPPAとして本格的にBlenderを導入した最初の作品となった。Blenderの導入は渡辺信一郎監督からのオーダーでもあり、Blenderを使うこと自体がミッションだったと淡輪氏はふり返る。

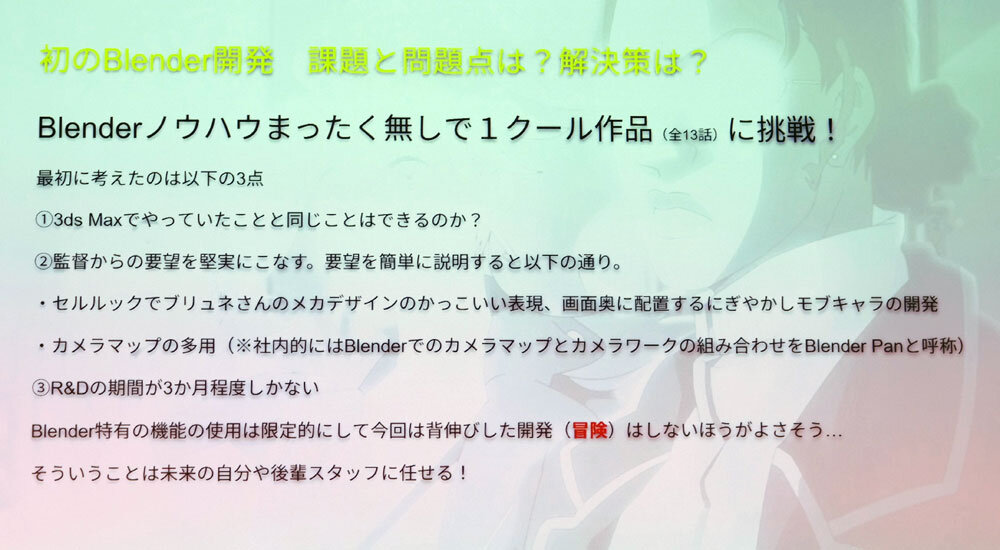

社内にBlenderのノウハウがない状態で作品に挑むことは、大きな賭けでもあった。当時のMAPPAでは3ds Maxがメインツールだったため、まず「3ds Maxで行なっていた作業をBlenderで同等に行えるか」を検証することになったが、R&Dにかける時間は3ヵ月間と、あえて短期間に設定した。

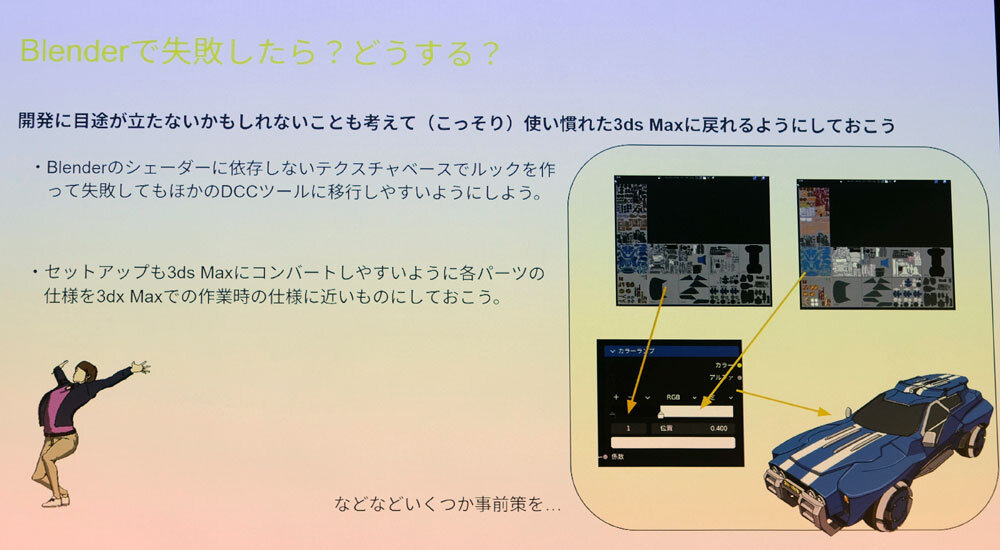

これは、「結果が芳しくなければレイアウトはBlenderで進めるがアニメーションは3ds Maxに戻す」という保険をかけるためで、ルックに関してもシェーダではなくテクスチャをベースに開発を進めるなど、3ds Maxにコンバートしやすい仕様を選んだ。セッションでは淡輪氏が「ものすごくビビりながらやっていましたよね」と苦笑する場面もあり、Blenderへの移行が慎重に進められたことが伝わってきた。

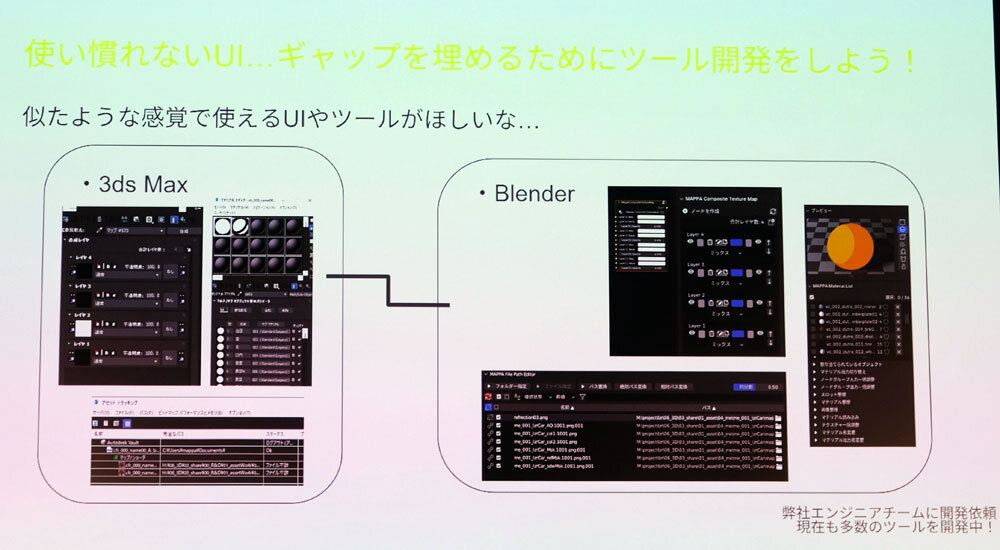

制作中には「マテリアルエディタやアセットトラッキングなど、3ds Maxにある機能をBlenderで使いたい」という要望があがった。そこで開発チームに依頼して、機能を補うツールを制作。足りない機能を自社ツールで埋めるというながれが、その後の社内開発にもつながったという。

ルックについては、色が設計通りに出ないという問題が発生した。Blenderではデフォルトの設定でレンダリングすると色がやや薄くなってしまい、ディレクターが様々なプロパティを調整しながら設計意図に近付けていった。

ラインについては、制作初期にBlenderのグリースペンシルで出力していたが、チェック時に「ラインが汚い」という指摘が相次いだことや、ラインのベイク処理に時間を要したことから、今後の運用において大きな課題となった。

転機になったのは、2023年4月にリリースされた「Pencil+ 4 Line for Blender」と「Pencil+ 4 Line Render App」である。第1話の制作中に発表されたのだが、検証後、すぐに導入を決定したという。

また、レンダリングはプロジェクトスタジオQの主導で、『LAZARUS』仕様に合わせたレンダーマネージャー「lzr render」が開発された。レンダリングしたい素材を選択すれば、指定フォルダに素材が格納されるしくみとなっている。加えて、本アドオンをもとに開発チームが新たなレンダーマネージャーを制作するなど、ほかの作品にも活用が進んでいる。

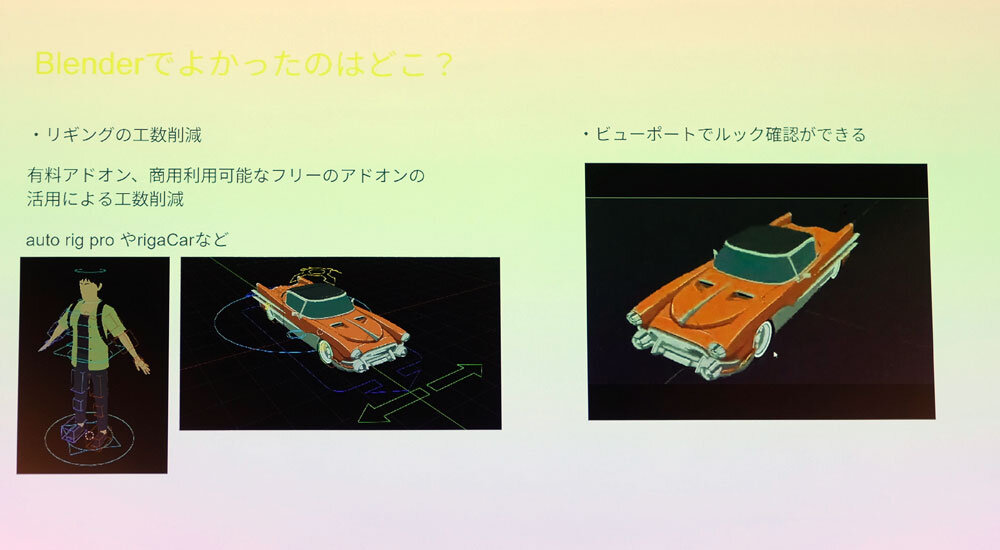

石田氏はBlenderを導入した利点として、まずリギングの工数削減を挙げた。『LAZARUS』はモブや車の比重が高かったこともあり、Auto-Rig ProやRigacarなど、自動生成系のアドオンが有効に機能した。ゼロからセットアップせずに済む場面が増え、作業効率に直結したという。

そして、もうひとつのメリットが、ビューポート上でルックの確認ができる点である。レンダリングをしなくてもモデルの調整ができ、さらに「Pencil+ 4」の導入後はラインの出力も可能になった。おかげで修正サイクルを短縮できた点も大きかったと語る。

「BlenderPAN」の活用で世界観を構築

セッションの中盤ではアニメーションを重点的に取り上げ、Blenderを採用したことで得られた環境や『LAZARUS』を象徴する手法「BlenderPAN」の運用設計を紹介した。

本作のカット編集は基本的に、プライマリーアニメーションでプレビューマテリアルとライン素材を出力し、監督が動きを確認。続いて、セカンダリーアニメーションでレンダリングをして最終ルックをチェックし、撮影スタッフに素材を渡す、という手順で進んだ。

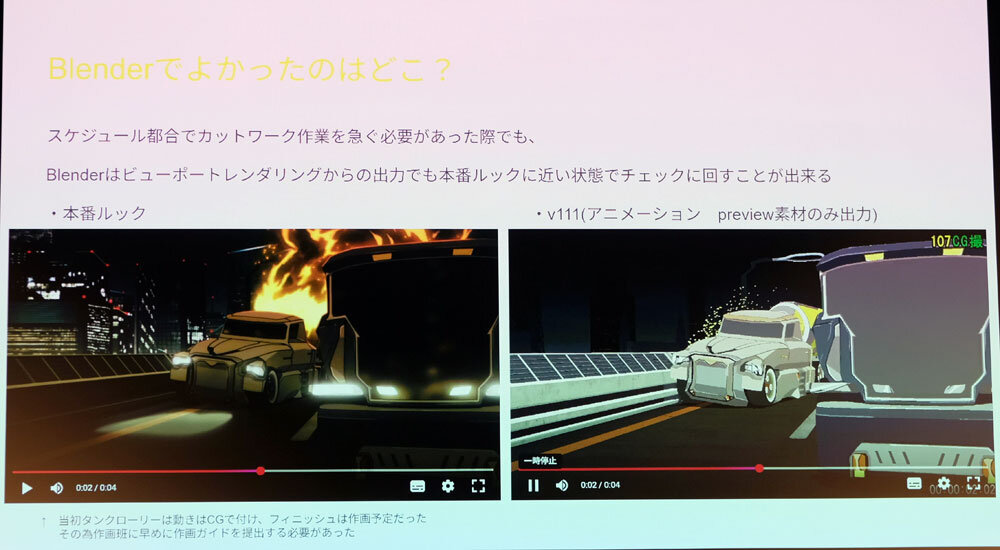

スケジュールの都合で工程が簡略化された場合も、Blenderは柔軟に対応することができた。その例として取り上げたのが、タンクローリーが炎に包まれるカットだ。煙以外最終的には3DCGになったが、当初は2Dの作画を想定していたため、アニメーションを早めに付けて作画ガイドを用意する必要があった。その場合も、Blenderのプレビューレンダリングだけで本番ルックに近い状態を確認できたため、レンダリング工程を省略し、制作フローの圧縮につなげた。

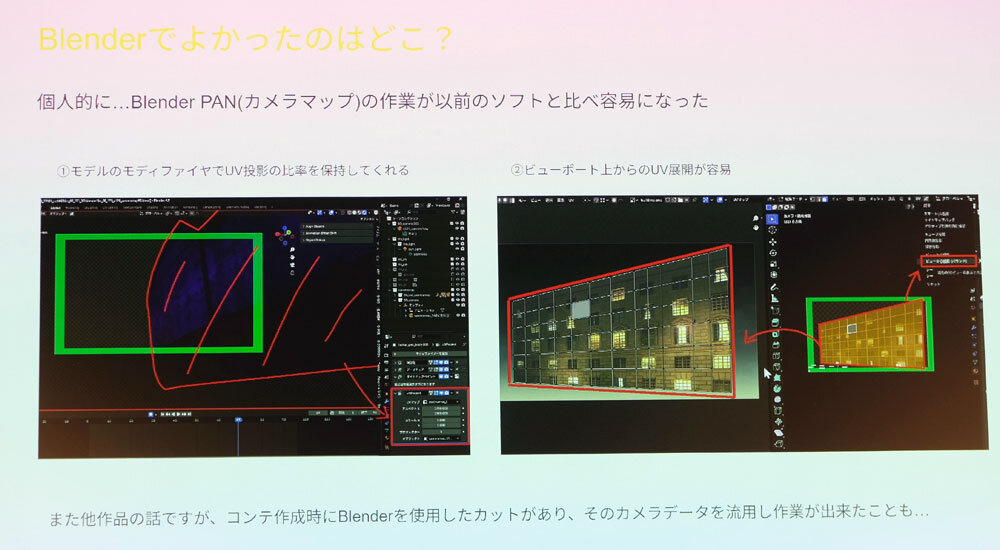

また、『LAZARUS』では、カメラマップとカメラワークを組み合わせた手法をBlenderPANと呼称していた。通常は平面の背景美術にカメラワークを付ける。しかし、本作では監督から「3DCG上に美術を貼り込んだ状態で動かし、映像に立体感を出したい」という要望があったため、独自の対応が求められた。コンテの時点ですでにBlenderPANと呼称されていたことからも、同手法が制作フローに深く組み込まれていたことがわかる。

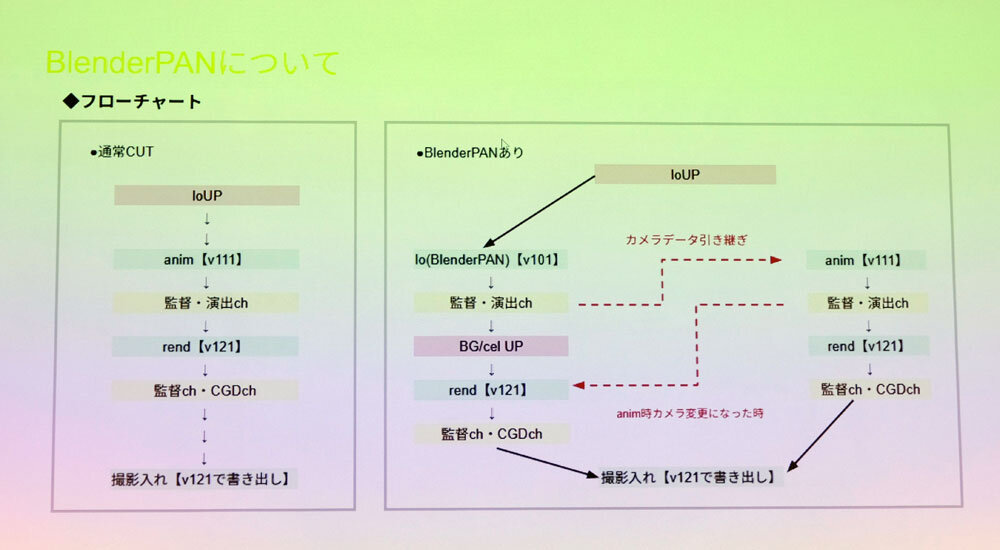

本作ではBlenderPANに専任の担当者を立てて、1人が一括して作業する体制を整えた。ただし同一カット内で3Dモデルにアニメーションを付ける場合、そちらは別のスタッフが担当するため、結果として複数の作業者が同じカットに関わることになる。人為的なミスを防ぐため、通常のワークフローとは別に、BlenderPANのパターンフローを作成し、作業手順を明確化した。

通常のワークフローでは、作画班がレイアウト(loUP ※上画像参照)を描き、それがアップされた段階で3DCGの作業を開始。プライマリー(anim[v111])とセカンダリー(rend[v121])で、それそれチェックを受けて、撮影にデータを受け渡す。

一方、BlenderPANのフローでは、BlenderPANの作業者がカメラワークをFIXする(lo(BrenderPAN)[v101])。監督チェックが済んだら、アニメーションの作業者がカットデータを引き継いでモデルの動きをつくる(arim[v111])。

Blender PANの作業者は背景原図の作業(BG/cel UP)に移り、そのルックが完成した状態で、多くの場合はアニメーションの作業者が本番素材をレンダリング(rend[v121])して、撮影に受け渡す。つまり実質的にBlenderPANの背景もアニメーターがレンダリングしていたことになる。

Blender PANを用いたカットは、1話あたり約60カットにも及んだ。一般的な作品であれば難色を示すレベルのカット数だが、本作は「数が多くてもやる」という方針を立てたことで、特徴的な画づくりを実現できた。

実写映画の画面づくりを追求

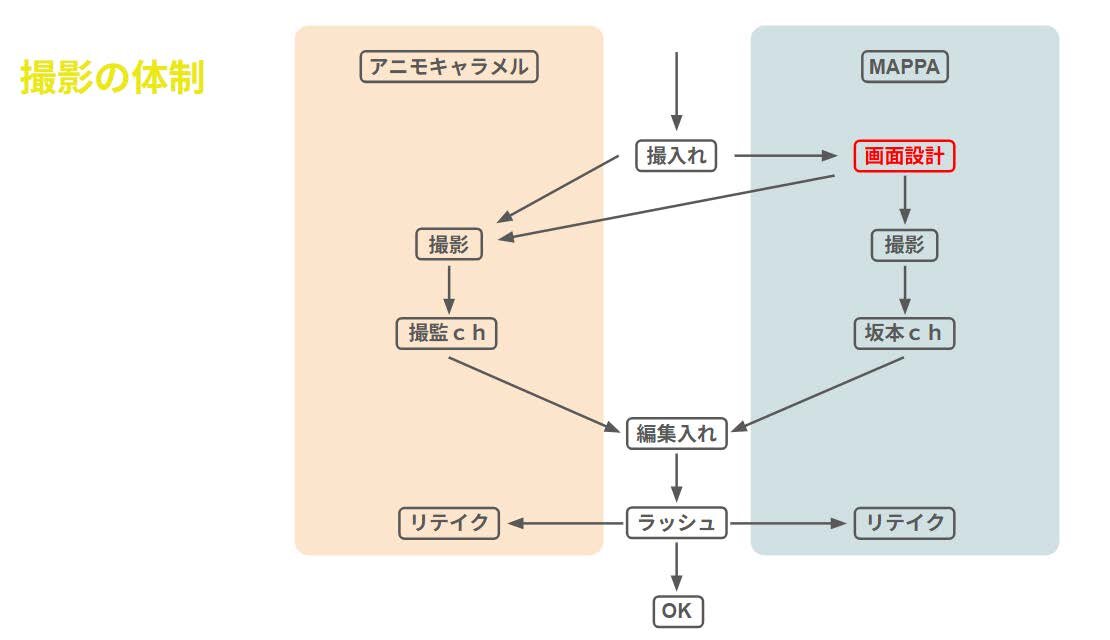

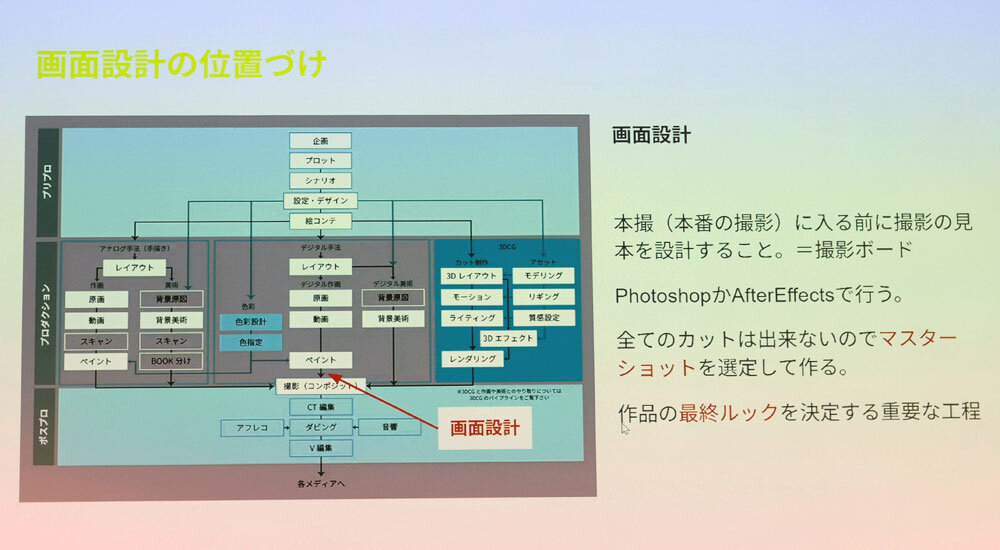

セッション後半は、「画面設計における映画的な画面づくり」と題し、坂本氏が画面設計のノウハウを解説した。画面設計は本番の撮影に入る前に、完成イメージを共有するための撮影ボードを制作する仕事である。

『LAZARUS』では、撮影効果がまだ入っていない状態の「タイミング撮」を、撮影スタッフに渡せるように整える必要があった。ツールはPhotoshopやAfter Effectsが使われるが、本作では素材を渡す際の利便性を考慮し、After Effectsを用いた。

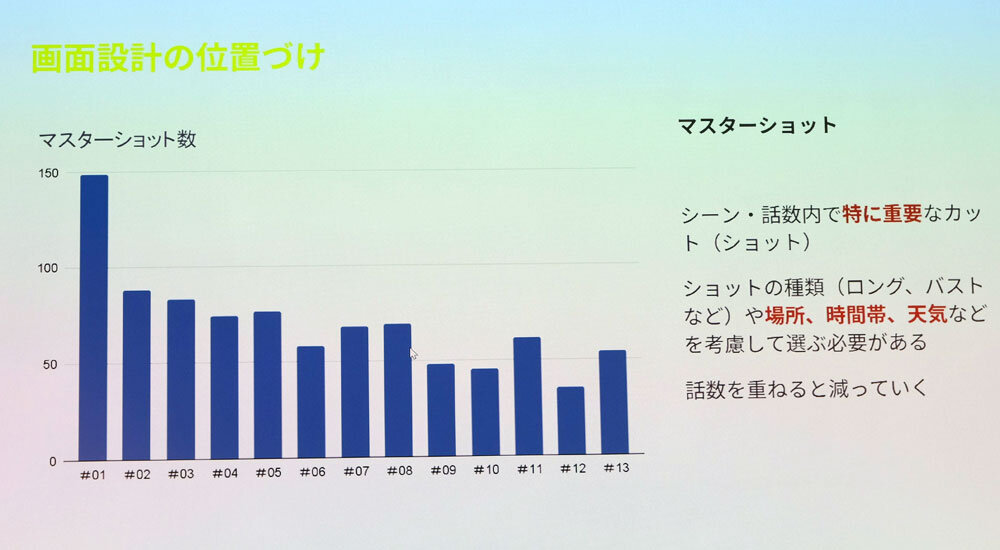

画面設計の仕事は、絵コンテから話数のキーとなるマスターショットを選定する作業から始まる。選定基準は、バストアップやロングといったショットの種類に加えて、場所、時間、天気といった条件も重要になる。同じロケーションでも昼と夜ではライティングがまったく異なり、画づくりの前提が変わってしまうためだ。なかでも全カットが新規となる第1話は、マスターショットの数がどうしても増えてしまう。

※ここで出てくる「マスターショット」という言葉は、これはもともと映画業界で使われており、シーンごとに、登場人物全体の動きや対話のながれを一度に撮影し、その後、必要に応じてクローズアップや異なる角度からのショットを加えて編集することを指す。アプローチとしては、作品全体のながれを確認しながら詳細な映像を保管させることが目的のため、アニメーションでも使い方は同様

結果的に第1話はマスターショットが全体の半分弱の150カットに達した。後半の話数になるほど既出シーンが多くなるため、最も少ない話数では30カット程度まで減らすことができた。

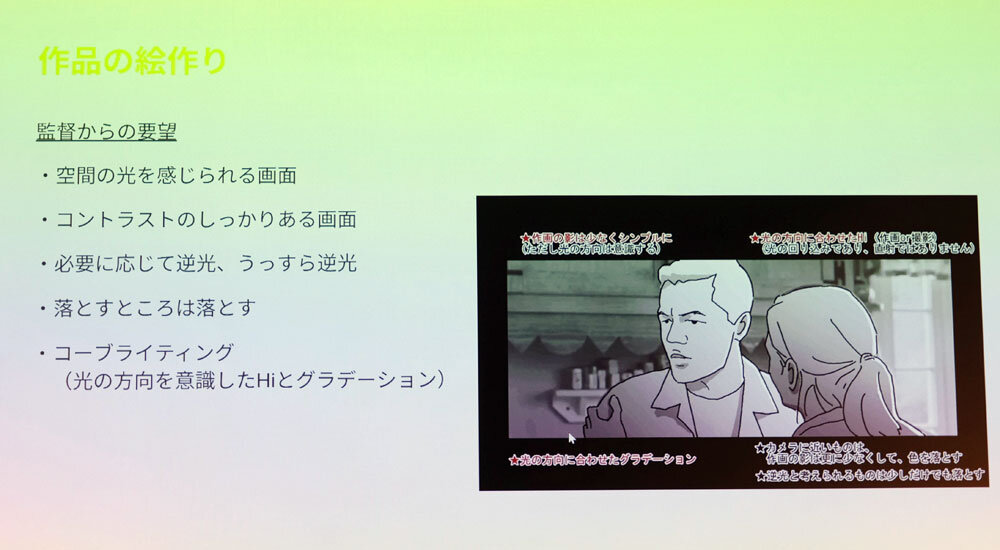

また、監督から「実写映画の画づくりをしてほしい」というオーダーを受け、坂本氏は光の強弱を意識することを心がけた。監督からの指示には「順光になりそうなシーンでも光の方向性を必ず感じられるようにすること」や「全編にわたって曇りのシーンが続くが、空は明るくコントラストはしっかり見せること」といった、光にまつわるものが多かった。

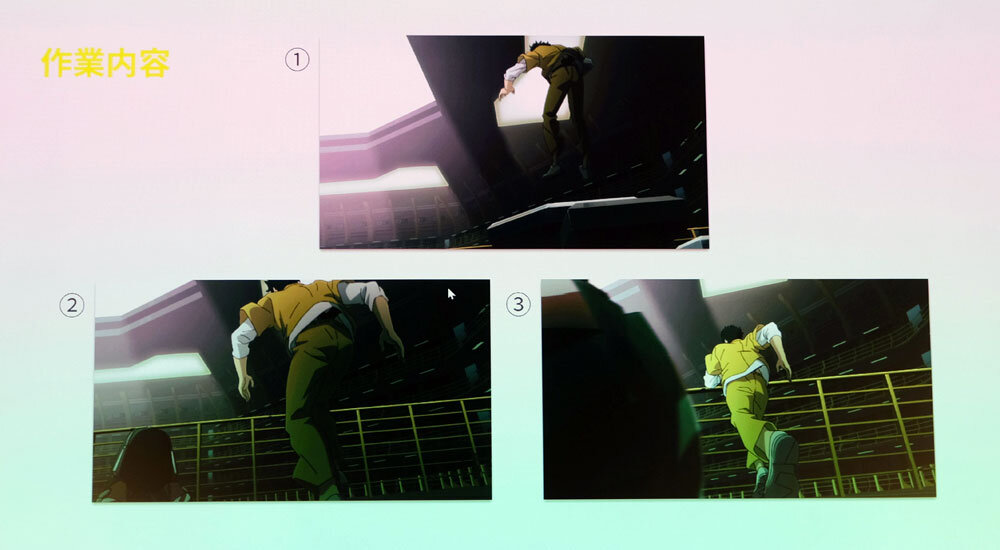

1カットの中で光源が変化する場合は、マスターカットを複数制作した。本撮と異なり作業を完遂はさせずに、おおよその指示だけを入れ、必要な箇所だけをレンダリングして監督チェックをもらうことになる。

こういった丁寧な仕事によって、カット頭ではキャラクターの顔が影で潰れているが、カット尻では表情が少しだけ伺えるようになるといった、光の設計を実現することができた。

セッションでは、坂本氏が参考にしていた映画や写真、書籍も具体名を挙げて紹介された。特に撮影監督Roger Deakins/ロジャー・ディーキンス氏の仕事は大いに役立ったという。リファレンスツールにはSHOTDECKを使用した。これは、何千本もの映画から色味やショットサイズを検索できる点が有効だったとのことだ。

TEXT_遠藤大礎 / Hiroki Endo

EDIT_海老原朱里 / Akari Ebihara(CGWORLD)、山田桃子 / Momoko Yamada