2021年9月13日、VR業界に一陣の風が吹いた。現在市場に出回るVRデバイスは、ほとんどがゴーグル状で頭部に装着するヘッドマウントディスプレイ型だ。しかし、そんな常識を覆す、"寝ながら"の使用に最適化したVRデバイス「HalfDive」が発表されたのだ。

開発者のひとりでDiver-X株式会社代表取締役の迫田大翔氏は、弱冠19歳の起業家だ。14歳のときに見た『ソードアート・オンライン』(以下、『SAO』)に心を奪われた彼は、『SAO』の世界を現実のものにすべくVRデバイスの開発を続け、ついに『SAO』のようなVR体験を可能にするデバイスの開発に成功した。ただし、これは単なるコスプレ的なデバイスではなく、現在のVRの使われ方に変革をもたらす使い方を提示するガジェットとなるという。

同社は12月16日、クラウドファンディングプラットフォーム「Kickstarter」を用いて「HalfDive」量産に向けての資金調達を開始するやいなや、世界中から支援が届き、わずか4日で早々に目標金額を達成。引き続き支援者を募集中だ。Diver-Xが目指す『SAO』のような体験とは? そして若き開発者がVRの未来に抱く想いを聞いた。

INTERVIEW&TEXT_奥村ひとみ / Hitomi Okumura

EDIT_日詰明嘉 / Akiyoshi Hizume、山田桃子 / Momoko Yamada

PHOTO_弘田 充 / Mitsuru Hirota

HalfDive PV

VRの常識を変えてアニメの主人公のような体験を実現したい

CGWORLD(以下、CGW):今回、迫田さんにお話を聞きたいと思ったのは、VRデバイスを開発するきっかけが『SAO』のアニメであったことが衝撃だったからなんです。

迫田大翔氏(以下、迫田):なるほど。でも、アニメの世界に憧れるという人は多いですよ。私も同じ気持ちです。アニメを見て声優や作家を志すなど、目指す方向はそれぞれなのでしょうが、その世界を実現したいなら一番の近道は自分でつくることだと私は思うんです。最近だと実物大のガンダムをつくる「ガンダム GLOBAL CHALLENGE(※1)」や、東京大学の稲見昌彦教授は『攻殻機動隊』の光学迷彩に影響を受けて透明なマントを開発されています。アニメにインスパイアされて技術が誕生する例はけっこうあると思います。

※1「ガンダム GLOBAL CHALLENGE」:1979年にTV放送された『機動戦士ガンダム』が40周年を迎える2019年に、18mの実物大ガンダムを動かすために創設されたプロジェクト。動くガンダム実現のため、世界中からアイデアを募集している。プロジェクトにはガンダムの生みの親であるアニメーション監督の富野由悠季氏をはじめ、日本のロボット研究を先導する橋本周司早稲田大学名誉教授、ピトヨ・ハルトノ中京大学工学部教授などが参加

迫田:ですから、私もガンダムや透明マントを開発する皆さんとやっていることは同じだと思うんですけど、先日「HalfDive」のPVを発表したら「中二病の最終形態だ!」みたいなコメントをいただいたりしましたね(笑)。

CGW:中学生レベルの妄想のまま突き進んで実現させてしまった。なんなら未来感がありすぎて、ちょっと現実味が沸かないレベルまで突き抜けたというか(笑)。

迫田:『SAO』の世界観と言われると、脳科学研究が発展していった未来を想像しがちだと思います。そもそも「ナーヴギア」や「アミュスフィア」といった『SAO』に登場するVRデバイスは、脳に直接働きかけるブレインコンピュータインターフェイスを使っている設定です。実際、『SAO』にインスパイアされて脳の研究に進んだという方もたくさんいらっしゃいます。ただ、脳はまだ未知な部分が多く、将来的に脳に働きかけるVRデバイスが実現できるかどうかもわからないというのが現状です。しかし、「HalfDive」は今ある技術を結集して『SAO』に近い体験を目指すアプローチなので、安全性も含めて実現が可能なんです。我々が求めているのは『SAO』のような"体験"をすることであって、その手段が必ずしもブレインコンピュータインターフェイスなどを用いたフルダイブである必要はないと考えています。「HalfDive」というネーミングも、フルダイブまでは行かなくとも、なんとか半分くらいのクオリティの体験を実現しようという思いから来ています。

CGW:迫田さんと『SAO』の出会いを教えていただけますか?

迫田:最初は14歳のときに見たアニメでした。もともとアニメをよく見るようなタイプではなかったので、初めて見たアニメに近かったと思います。典型的な男子中学生のムーブなのですが、キリトの主人公像が格好良くてハマりました。ただ、すぐにVRデバイスをつくろうとか、自分も同じような世界観を実現しようと思ったわけではありませんでした。

CGW:そうなんですね。開発にはいつ頃から目覚めたのでしょうか?

迫田:自分で開発するようになったのは、中学でロボコン部に入部したのがはじまりです。そこで現代の技術と触れ合い、私がカッコいいと感じるものは、頑張れば実現できる時代がきているのだと気づきました。部活動を通じて好きなものを自分でつくる素地みたいなものはできていたので、他の人にまかせっきりにするんじゃなくて自分でも開発しようと始めたのがながれです。VRに初めて触れたのは、高校1年生のときでした。体験してみてもちろん感動したんですけど、同時にデバイスの重さや体験の質が十分でないことなど、多くの課題も感じました。だから今回、創りあげた「HalfDive」は、ある意味で今のVR業界に対するアンチテーゼでもあるんです。

CGW:アンチテーゼ?

迫田:はい。今のVR業界で人気のあるゲームは、現実での身体の動きを同期させて遊ぶものが多いです。自分の動作を同期させるので、たとえばFPSでフィールドを歩き回って敵を倒すガンアクションゲームなどには適しています。でも、せっかくゲームの世界に入っても、今のVRゲームは現実の人間が可能なアクションしか実現できない。それではいつまで経っても『SAO』のような体験はできません。

CGW:たしかに、VRゲームだからといって、アニメで描かれるような現実離れしたアクションを楽しめるわけではありませんね。

迫田:そこがVR普及のネックになっていると私は考えています。個人的にはVRデバイスの値段はもう十分下がりきっていると感じます。Oculusの最新機は3万円台で、Switchとそこまで変わらない価格帯です。だったら、今のVRデバイスの"体験の仕方"そのものを変える必要があるのではないかと。ゲームの世界に入れば『SAO』のような体験、つまりアニメで描かれるような現実離れした豊かなアクションを可能にしたいと考えたのです。

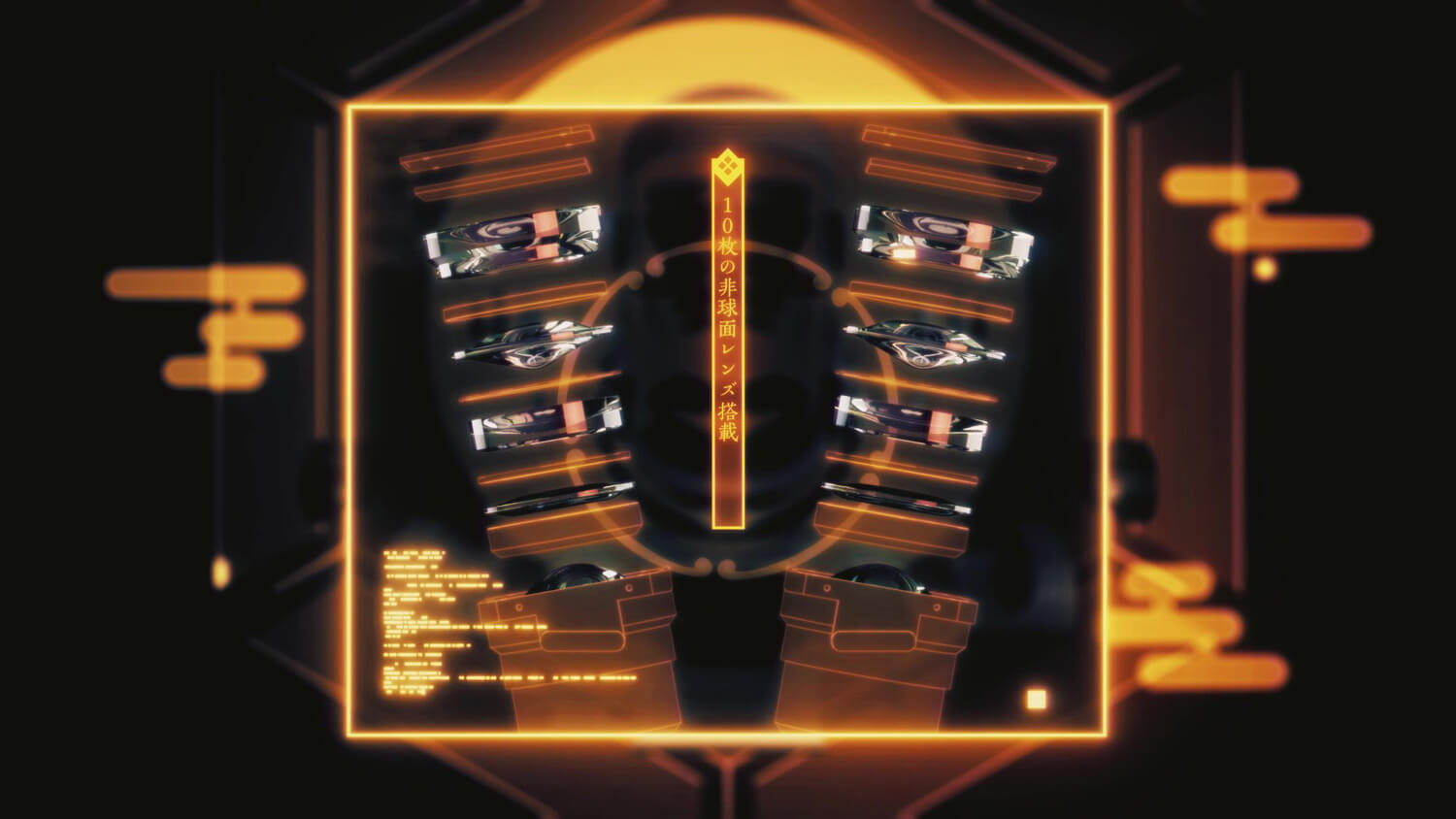

▲プレスリリース(9月)より、レンズの紹介画像

迫田:今の技術で『SAO』のような体験をするためには、デバイスに物理的な装置を増やしていく必要があると我々は考えています。そういった面からも、重量やサイズ制限のない据え置き型は都合がいいんです。たとえば、「HalfDive」には合計10枚の非球面レンズを搭載しています。レンズが10枚となるとなかなかの重さですが、寝ながら使う「HalfDive」は重さを気にする必要がありません。既存の一般的なVRデバイスは、小型軽量化のためにフレネルレンズという薄型レンズを採用していますが、視野角に限界があるなどの理由により、映像の質にはあまり期待ができません。その点「HalfDive」は軽量化にとらわれずに、レンズを10枚重ねることで画質は一眼レフカメラと同等のレベルを達成し、また視野角は旧来の約1.5倍に広げられました。

▲プレスリリース(12月)より、レンズの紹介画像

CGW:1.5倍となるとそれだけでもかなりリッチなVR体験が期待できそうです。

迫田:1.5倍という数字は、市場のデバイスのほとんどが到達できていないものです。ただこのレンズ、試作の段階でもかなりのコストがかかりました......。事業のコストカットと製品の独自性のどちらを取るかは難しい判断でしたが、これだけ寝ながらに最適化していると言うからには、旧来のデバイスと同じレンズを使っていたら辻褄が合わないというか、ツッコまれちゃうかなと思って採用に踏み切りました(笑)。

CGW:「HalfDive」のデザインはご自身でされたんですか?

迫田:はい、共同開発者の浅野 啓くんと一緒にデザインしました。こだわったのは、「HalfDive」の丸みを帯びた感じ。実は機能的には丸い必要はまったくないんです。VRの体験の仕方を変えると謳う以上、形状からもこれまでとはちがうとわかる"未来感"を出したかったんです。幸いTwtitterなどの反応は悪くなかったので、デザインは成功したかなと思っています。ちなみに、色が白黒なのは僕の好みです(笑)。

▲HalfDive本体

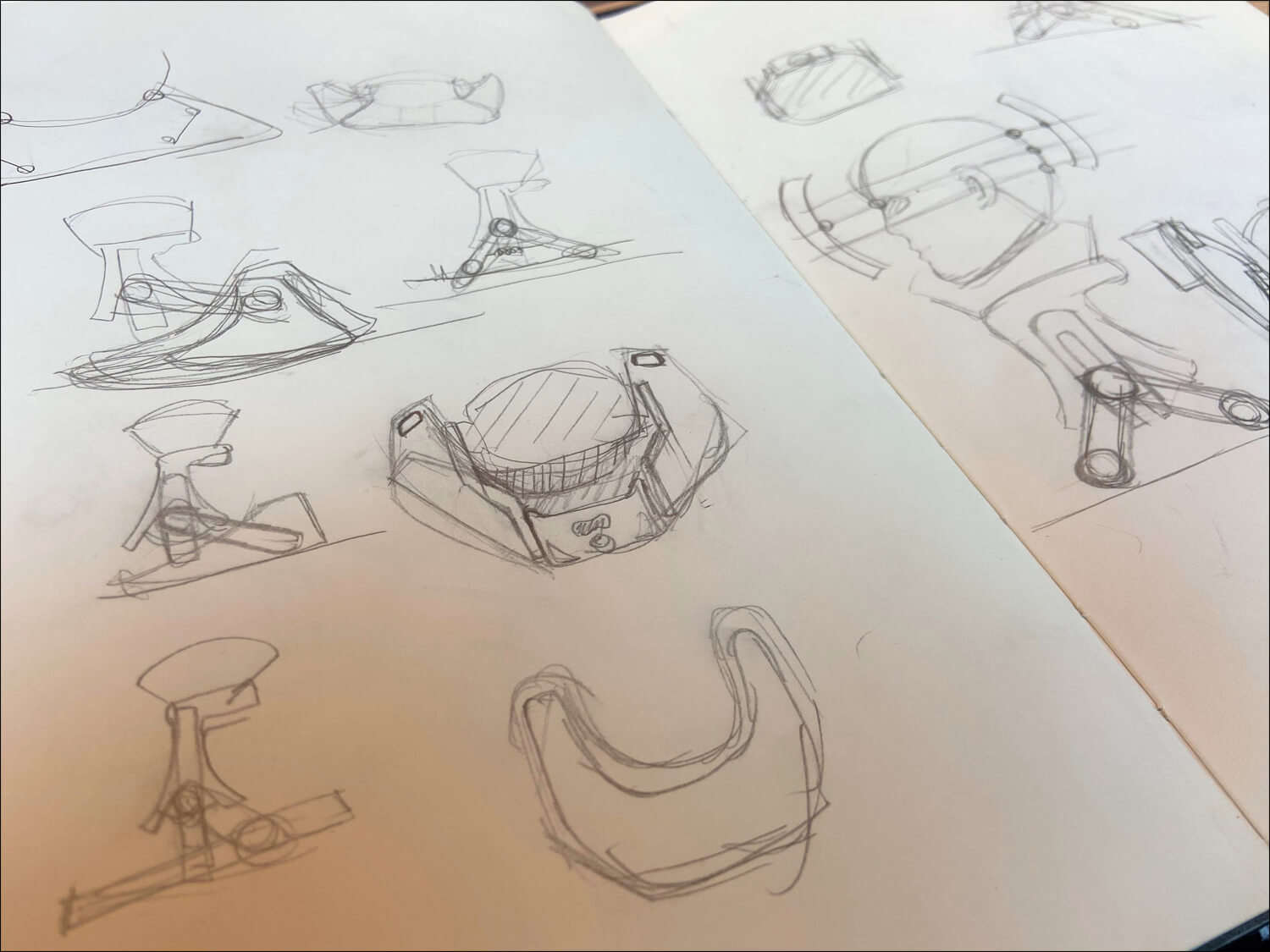

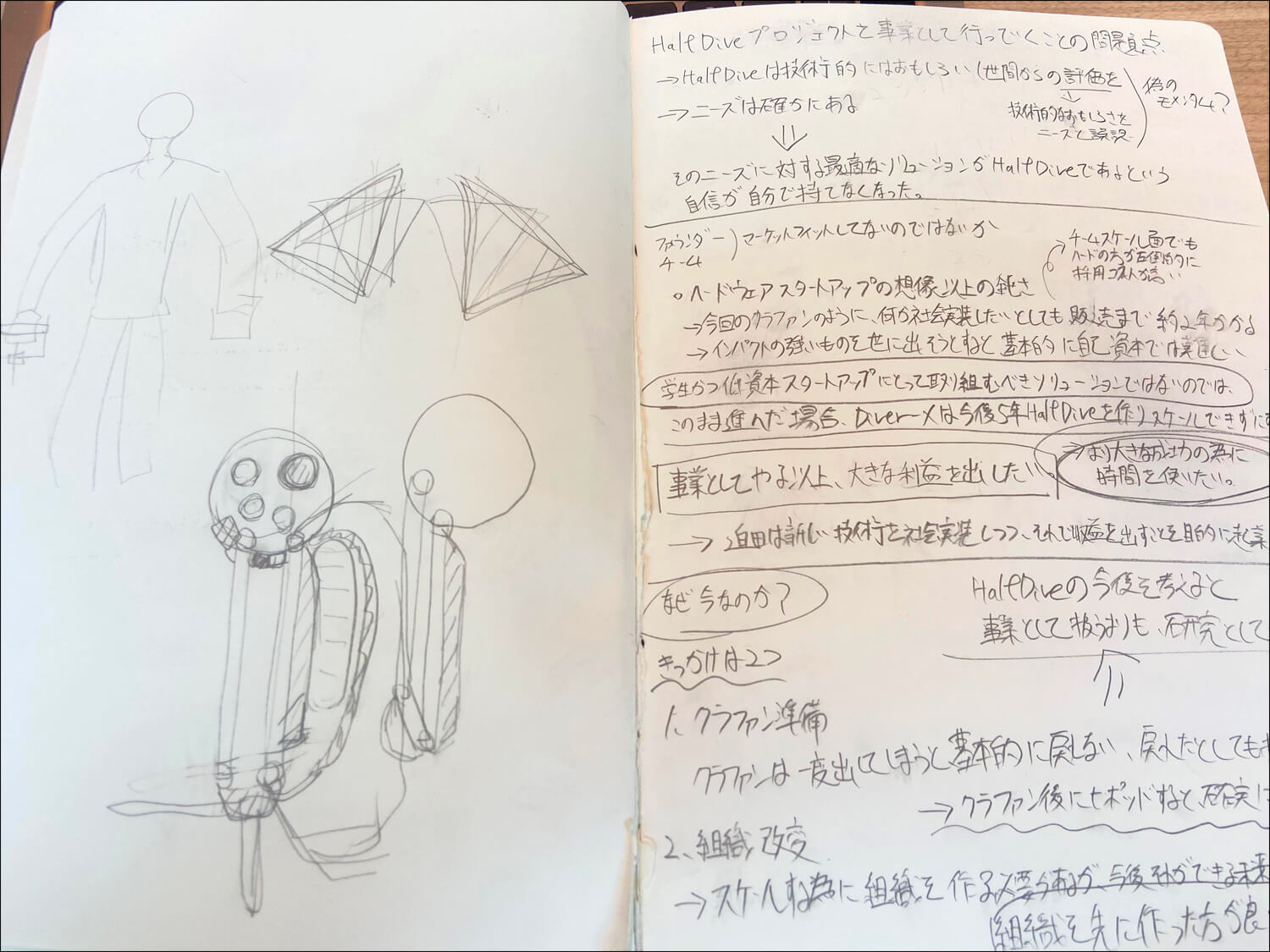

▲デザインのスケッチ

CGW:HalfDive発表後の反応はいかがでしたか?

迫田:『SAO』ファンの方にもけっこう認知されている実感があります。実は、声優の戸松 遥さん(同作でヒロイン、アスナ役を担当)のラジオでも話題に挙げていただいたんです。

CGW:それは嬉しいですね!

迫田:よくTwitterでエゴサーチをしているのでキャッチできました(笑)。どうやらリスナーの方がお便りで知らせてくれたようです。そのほかに共同開発者の浅野くんも、推しのVtuberが配信で「HalfDive」に触れてくれたそうで喜んでいました。こういった反響からも感じますが、HalfDiveの認知度は日本のアニメやネット文化のカジュアルさに支えられている部分があったりするなぁと。

CGW:VR開発と日本のアニメ文化にはどんな関係性が?

迫田:私たち開発者は、新しいもののイメージを提示するときにアニメや映画のビジュアルを例にすることがあります。たとえばARについて話すとき、先に『電脳コイル』や『ポケモンGo』を見せると聴き手の理解をうながすことができます。もし「寝ながら使うVRデバイス」という概念を、既存の映画やアニメ作品なしで説明することになったらかなり難しいと思うんですね。

CGW:たしかに、作品を知っている人が『電脳コイル』や『SAO』を見せられれば「そういうことか」と自然に受け入れられますね。

迫田:そういった作品のバックグラウンドが浸透しているのは、事業をやる上で追い風になったなと感じました。それと、これはちょっと面白かったんですが、「HalfDive」を海外のメディアなどで紹介されると「SAOライクなウェアヘッドセット」みたいに書かれるんですけど、そこに「Ofcause from Japan! =もちろん日本発さ!」と添えられていたことがあって(笑)。これこそがVR系のスタートアップを日本でやる一番の強みだったのかもしれません。

プログラムをオープンソース化するねらいと学生スタートアップの2つの苦労

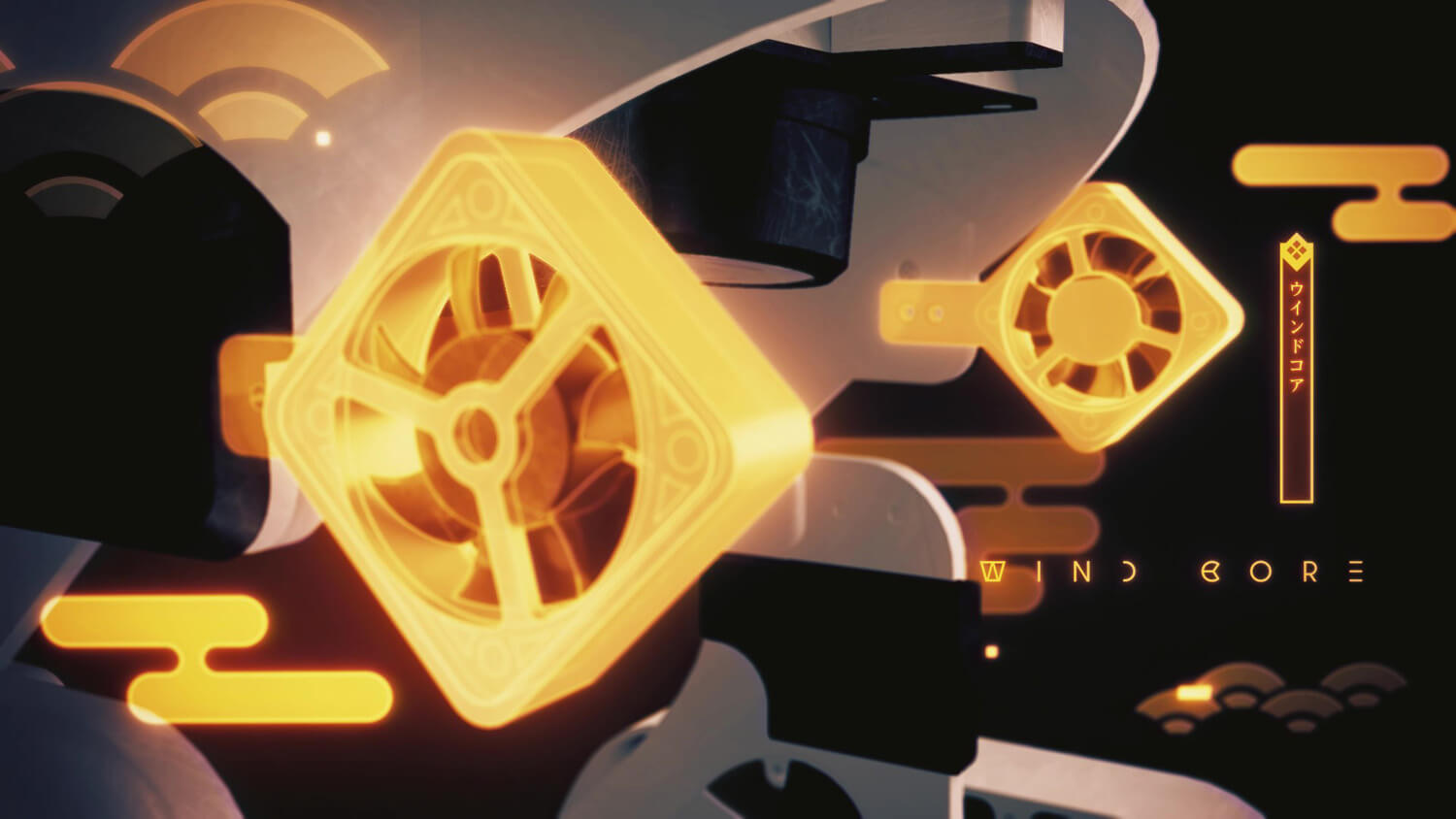

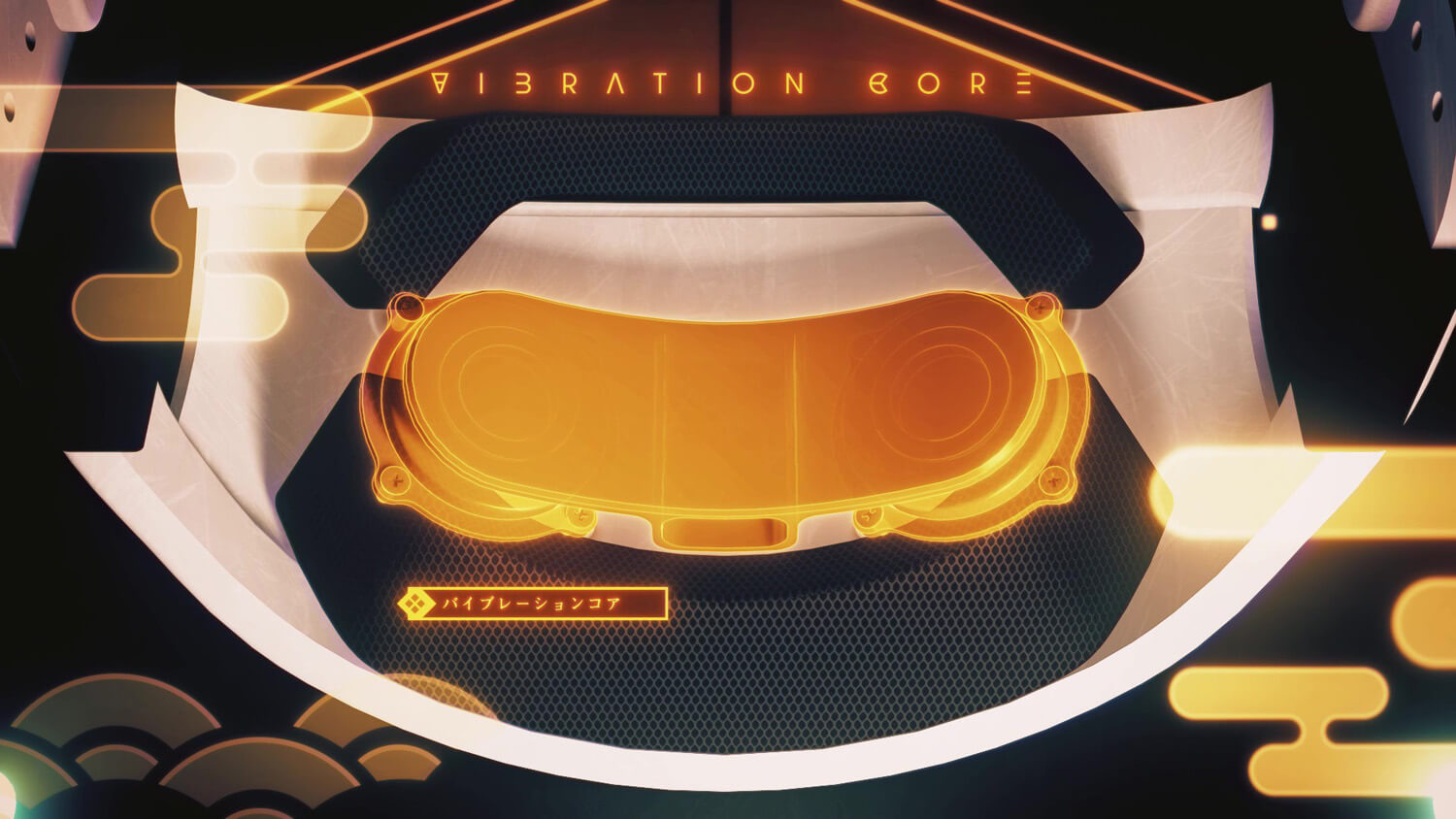

CGW:外付けパーツのモジュールを接続して機能を拡張できるのも「HalfDive」の注目すべき特長です。開発中のモジュールについて紹介していただけますか?

迫田:様々なフィードバックシステムを準備しています。コントローラーとつながるワイヤーのテンションで、VR空間内で物に触れたときの感覚や摩擦感を再現する"力覚フィードバック"のほか、プレイヤーの没入感とデバイス装着時の快適性の双方を叶える"風フィードバック"、エキサイターを用いた"振動フィードバック"など、機能をどんどん追加していくことができます。

▲プレスリリース(12月)より、フィードバックシステムの紹介画像

CGW:拡張機能のモジュールの設計や通信プログラムは今後、オープンソース化するそうですね。そのねらいは何ですか?

迫田:「HalfDive」は単純にVRゲームのデバイスとしてだけではなく、様々な場所で活躍できると考えています。横になったまま使用可能なので、たとえば医療や福祉の現場にも応用が効きそうです。実際に医療関連の企業からも既に導入のご相談をいただいています。そういうとき拡張モジュールの設計がオープンだったら、特定のソリューションに最適化することができますよね。ご自分で3Dプリンタをもっていたり、プログラミングに長けた方もいるでしょう。あるいは、触覚をフィードバックするモジュールや、まだ僕が思いついていない機能を生み出してくれる方もいると思います。そうやって、うちの会社だけで製品をつくっていくのではなく、コミュニティ全体でより文字通り"Half Dive"に近づいていこうという目標のためにオープンソース化を予定しています。

CGW:開発で特に苦労したことを教えてください。

迫田:大きく分けると2つの苦労があって、ひとつは資金面です。先ほど話したレンズのように、「HalfDive」の試作には膨大な資金がかかりました。発表した際、「YouTuberに試作品を送ってテストをしてもらおう」といったコメントやアドバイスもいただいたのですが、試作できたのがこれ1台だけなので送れないんです。

CGW:それはスタートアップならではの難しさですね。もうひとつの苦労は?

迫田:もうひとつの苦労は組織面です。本職の大人の方からアドバイスをもらえる場合もあるんですが、スタートアップで量産も初めてという、ノウハウがまったくない状態からハードウェアの量産を目指すのはなかなかのハードルの高さでした。

CGW:アドバイザーになってくれた大人とはどんな人だったんですか?

迫田:それは(一般社団法人)「未踏」(※2)とか、あとは私と浅野くんが在籍している孫正義育英財団(※3)のコミュニティに助けられていますね。今回は生産アドバイザーというポジションで未踏OBの方に生産管理を担当してもらい、多くの助言をいただきました。

※2未踏事業:経済産業省所管である独立行政法人情報処理推進機構が主催する、25歳以下を対象にしたIT人材の発掘・育成事業。迫田氏は未踏の卒業生がボランティアで運営している未踏ジュニア(17歳以下の小中高生及び高専生が対象)に2019年に参加し、テーマ「生体信号を用いたインターフェイスの開発」で採択されている。未踏採択者にはそれぞれにPM(プロジェクトマネージャー)が付いてメンターの役割を兼ねるのが特徴

※3孫正義育英財団:ソフトバンクグループ株式会社の孫正義氏が2016年に設立。高い志と"異能"をもつ若者が才能を開花できる環境を提供し、未来を創る人材を支援することを目的としている

CGW:浅野さんとの出会いも2019年に開催された未踏ジュニアだったんですよね。

迫田:はい。なぜ彼と一緒に起業することになったかはよく覚えていないのですが(笑)、彼とは思想が近くて気が合ったし、誘ったとき予想以上に彼が乗り気だったのは思わぬ収穫でした。私は愛媛県の出身で、未踏ジュニアに応募するまではずっと愛媛にいてロボカップ界隈だけで生きていたんですが、未踏に参加してみると浅野くんのようにアプリを開発していたり、他にもウェブサービスをつくっていたりする人もいて、実はハードを開発する人はかなり少ないんだというのは新しい気づきでした。でも一番の驚きは、自分と同じように開発をしている同世代がたくさんいるという発見でした。そういった視野の拡がりは今の自分の財産になっていると思います。

▲デザインのスケッチとメモ

目指すはスマホやSwitchに並ぶ唯一のVRゲーミングプラットフォーム

CGW:今回、「HalfDive」の資金調達にクラウドファンディングを選んだ意義とは?

迫田:単純に事前予約みたいなかたちで資金を調達できるのもメリットのひとつですが、それ以上にクラウドファンディングのいいところは、意思決定を社会にまかせられる点です。率直に言って、デバイスの量産にはすごくお金と労力がかかるし責任も伴います。小さなハードウェアスタートアップにとって、量産は再起不能なダメージになりかねませんが、クラウドファンディングなら需要が正確に把握できます。すごく売れる可能性もあるし、反対に量産できない程度の人気なら、あえて量産する必要もないと思っています。

CGW:マーケティングも兼ねているわけですね。

迫田:そうです。介護や福祉の業界でもよく言われる話ですが、儲からなければ事業は継続できません。技術を社内にとどめるか、量産に乗り出すか、会社としての意思決定を出すのは本当に難しいことです。クラウドファンディングを決めた効果は大きく、9月のプレスリリースを見て多くの企業から問い合わせをいただきました。また、発表後にアプローチしてくれた法政大学のある研究室とコラボして今後はいろいろなデバイスを作る計画を立てています。その研究室では、フルダイブVRの現実的な解として"モーションレスVR"というものを開発されていて、それは現実の小さな動きをVRでは大きく動いていると錯覚させる技術なんです。この技術と融合させることで「HalfDive」はより完成に近づくと思います。

CGW:開発を継続するための収益性ということですが、継続の先に迫田さんが考えているものとは何ですか?

迫田:起業したときからの思いとして、やっぱり社会にインパクトを与えたいんですよね。「HalfDive」も、収益性を求めないなら大学の研究室でつくればいいんです。ただし研究室での開発は、現実的にはどうしても研究室にとどまってしまいがちです。会社での事業にする意義は、やはり自分たちの思想を形にしてユーザーの手元に届けられることだと思います。けど、実際に起業してみると、まあそんなに甘くないなと(笑)。無知で苦労の連続ですが、事業をここまでもってくることができて人間的にも成長できた気がします。

CGW:最後に、迫田さんのVR事業にかける将来の展望を教えてください。

迫田:モチベーションは常に、『SAO』のような体験をしたいという思いです。作業時はいつも『SAO』のBGMをながしていますし、壁にぶつかったときはアニメを見て、「自分はこういう世界を実現するんだ」と思い出しています。VRはゲーミングプラットフォームとしてまだまだ人気も認知度も低いです。将来的に「HalfDive」が手軽でかつ普及するレベルになったら、スマホやSwitchに並ぶゲーミングプラットフォームとして「HalfDive」が名を連ねる。それが、会社の最終的なゴールでありビジョンです。

▲プレスリリース(12月)から、メインビジュアル

■Kickstarterプロジェクトページ

www.kickstarter.com/projects/diver-x/halfdive-worlds-first-vr-system-optimized-for-use-in-bed