3DCG初心者にとってリグとモーションは敷居が高く思われがちですが、基本的な知識と考え方を知れば、実はそこまで難しい工程ではありません。本連載は、筆者のオリジナルキャラクター『流流(るる)』を題材に、リアルタイム向けのシンプルなリグとモーション制作について紹介していきます。

第1回は導入編として、CGWORLD vol.295(2023年3月号)に掲載した内容から、リグとモーション制作の概要を説明します。

※本記事は月刊「CGWORLD + digital video」vol. 295(2023年3月号)からの転載となります。

Profile

Lee

ゲーム会社でコンシューマタイトルの開発に携わる傍ら、自主制作ゲームの進捗やCG作品などをTwitterで日々ゆるく発信している。インディーゲーム『ヤマふだ!』シリーズのグラフィック全般を担当。

X(旧Twitter):@leedoppo

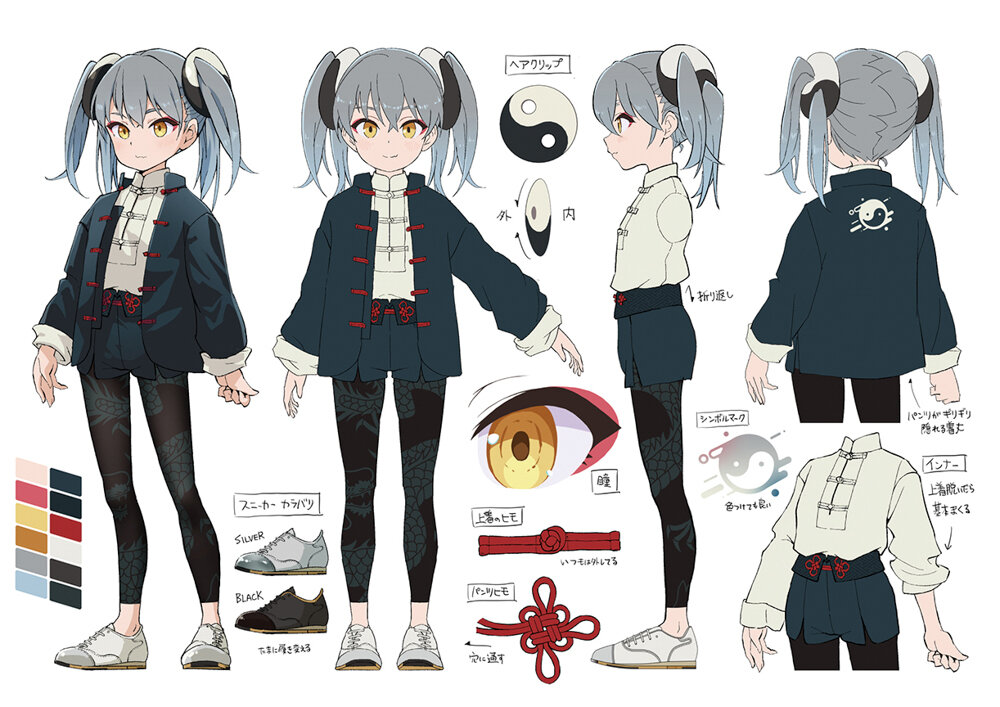

『流流(るる)』

著者の創作活動用オリジナルキャラクター。ジークンドーガール。名前の由来であるブルース・リーの言葉 「Be Water(水になれ)」の通り、型に捉われない多種多様なモーションを演じさせるのを目標に制作した。

・制作協力

ロゴデザイン:アジャラカ(@ajalaca)

スニーカーデザイン:足下研(@KenAshimoto)

サウンド:剱すきま(@SukimaTsurugi)

今こそ、あえて挑戦してほしい手付けモーションのススメ

VR空間や動画配信でアバターを自ら演じることは今や珍しいことではなくなりました。 昨年発表されたソニーのmocopiなど、比較的安価で気軽に導入可能なモバイルトラッキングシステムも続々登場し始め、これからもモーションキャプチャはもっともっとカジュアルな行為になっていくでしょう。

ただ、生身の人間の動きを写し取るモーションキャプチャは、機材性能だけでなく、個々の住宅環境、身体能力にモーションクオリティが左右されるため、趣味レベルの個人が理想の動きをつくり出すのは制作技術以前の制約があります。そもそも「キャラクターアニメーション」とは根本的に目的が異なる技術です。

一方で、「お気に入りのキャラクターを自分の思い通りに動かしてみたい!」という方は意外と多いのではないでしょうか。創作キャラクターに合った理想の動きをつくるなら、やはり自分の手で動かすのが一番の近道だと思います。

当然ゲーム制作においてもモーションをつくるスキルは大きなアドバンテージになります。配布モーションに頼る場合、動きのパターンが自由に増やせないとゲーム仕様にも影響しますし、外注するにしてもアニメータ-自体が希少です。やっぱり自分でつくれるに越したことはありません。

そしてキャラクターを動かすにはリギングは避けて通れません。自作モデルは言わずもがな、市販モデルもリグがついていないものがほとんどです。自動リギング機能/サービス、補助ツールを使うのも手ですが、自分で組んだリグの方がきっと使いやすいでしょう。

本連載には目新しい技術の紹介などはなく、熟練のCGWORLD読者の方には物足りないかもしれませんが、「これからオリジナルキャラクターを動かしてみたい!」という初心者の方に向けて、リギングとモーション学習の第一歩になれるような内容を目指して書きました。少しでも参考になれば幸いです。

Topic 1:キャラクターコンセプトと仕様

自分の代わりに動いてくれるモーションアクターをつくりたい

『流流』は筆者のオリジナルキャラクター、いわゆる”うちの子”です。私は普段ゲームモーションに関する業務が多いのですが、趣味のモーション作品を気軽に発信したいと思ったのが制作のきっかけでした。

今は有償、無償に関わらず優秀なリグがたくさん配布されていて、モーションをつくるだけならそれでも事足りるのですが、 せっかくなら自分のキャラクターの方が制作モチベーションが続くだろうということで、慣れないキャラクターデザインとモデリングにもがんばって挑戦しました。

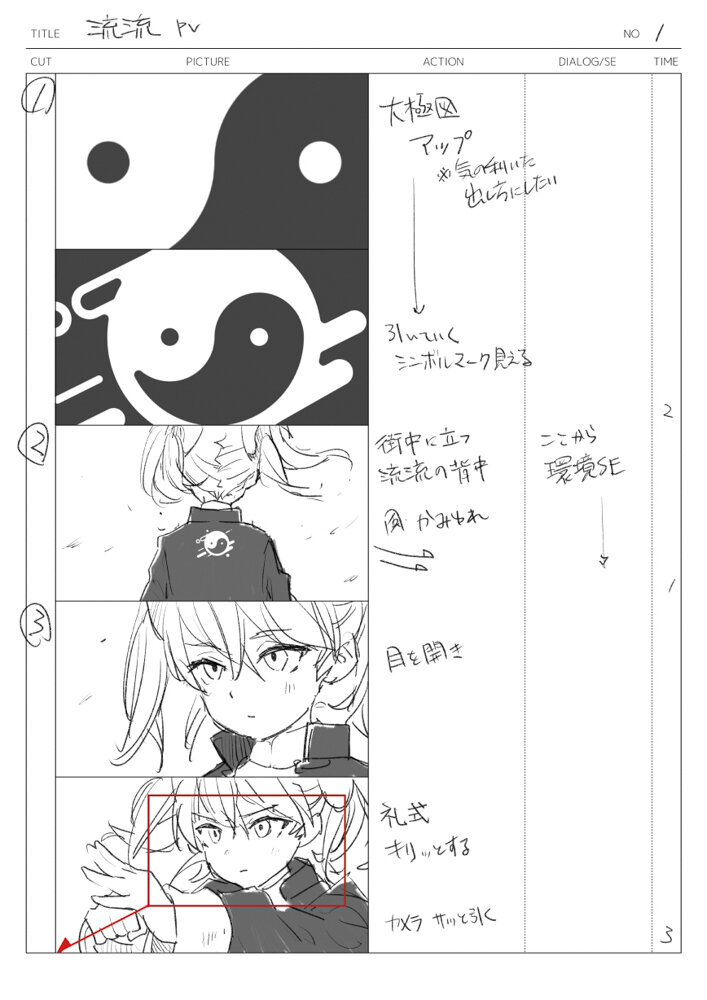

キャラクターコンセプトはジークンドーガール。ジークンドーとは故ブルース・リーが創始した武術で、これまで様々な作品やメディアで取り上げられてきた格闘技好きにお馴染みのモチーフです。それを使って戦う女の子としてキャラクター設定し、クラシカルな功夫着を身に纏って動いたときに映えそうな髪型にデザインしました。

ある程度のキャッチーさを意識しつつもアクションのしやすさが第一です。私自身、格闘技に対する憧れがあるものの、体力的にも時間的にも難しい状況のため、流流はそんな自分の代わりに思う存分動いてくれるモーションアクターとしての具現化でもあります。

▲初期ラフ案

また、後ページでも述べますが足元にはこだわりがあったので、流流の履くスニーカーは靴に精通する知人に相談し、実際に製造できるようなデザインを提案してもらいました。

さらにキャラクターロゴやシンボルマークも別のグラフィックデザイナーに依頼しています。全て制作モチベーション向上をねらっての取り組みです。

いっさい儲けはないけれど本当に好きなようにやれる……これこそ自主制作の醍醐味だと思っています。好きなことにお金をかけるのはとても楽しいものです。自主制作、オススメです。

キャラクター制作の話に戻すと、モデリング、セットアップ、アニメーションにいたるまで、ほぼ全ての作業にMayaを使用しています。テクスチャ作業はSubstance 3D PainterとPhotoshopを使用し、UnityでPhysics(揺れもの)などの最終設定を行います。

ポリゴン数は全身(衣類下の素体含む)で約24,000△と、最近のアバターモデルと比べると省エネ仕様ですが、あくまで手付けモーションをつくって楽しむのが目的のため、 ストレスなく動かせる軽量仕様です。

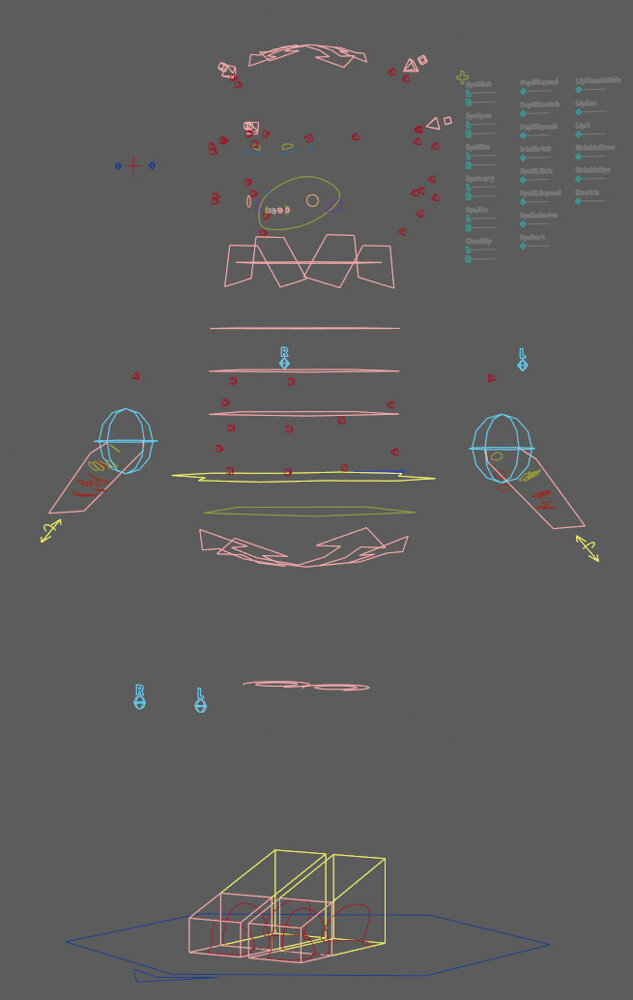

以下は3Dモデルの全体図です。Unityのシェーダには「lilToon」を使用しています。無料で使用できるのが信じられないほど高性能。Mayaでは簡単なToonシェーダを割り当てています。モーション制作時に最終ルックに近いかたちで作業できる、Twitterでリグを紹介する際にも見映えが良いなどのメリットがあります。

かつて携帯ゲーム機向けの開発では全身300~500△上限で制作していたこともあり、これでも「けっこう贅沢に使ってしまった……」という気持ちになってしまいますが、リアルタイム向けキャラクターのモデルスペックは表現手法、モデルの使用目的、実装先(プラットフォーム)の制約次第で大きく変わりますので、一律なルールがないのが現状です。

Topic 2:キャラクターリグ概要

多機能・高機能なリグが使いやすいリグとは限らない

リグはキャラクターを動かすために欠かせない重要な道具です。ゲームなどのリアルタイム向けキャラクターは、モデルに仕込んだ骨(ジョイント、ボーン)を動かして変形させるのが一般的ですが、そのひとつひとつを掴んで動かすのは正に骨の折れる作業です。それを効率化してくれる道具がリグです。

ただし、リグが直接モーションのクオリティを上げてくれるわけではありません。むしろ骨を直接動かす方がポージングの自由度は高いですし、良いポーズや動きがつくれるかはアニメーターのセンス、腕前によるところが大きいでしょう。

それでもリグを使う理由は、前述の通りモーション作業の効率化にほかなりません。使いやすいリグがあれば作業効率が上がり、モーションをつくり込む時間が増え、結果としてクオリティアップにつながると思います。

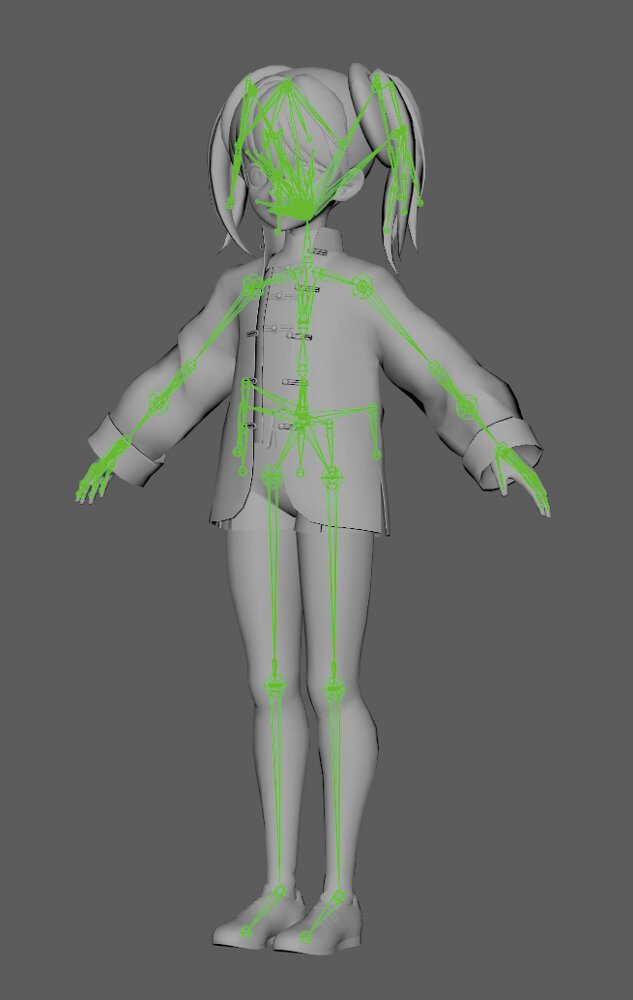

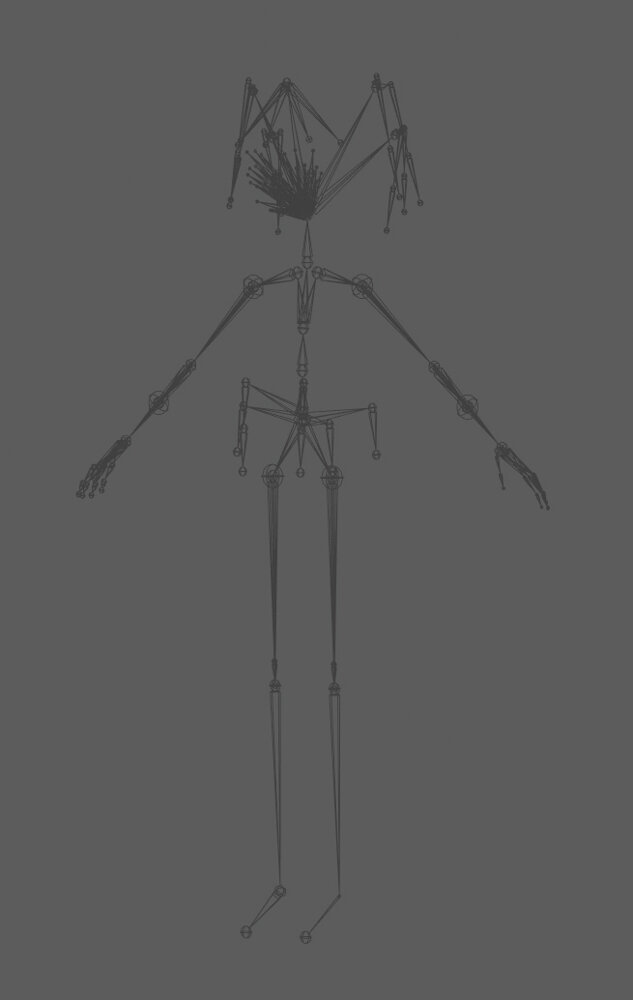

リアルタイム向けキャラクター構造例

-

▲出力体。メッシュオブジェクトとスケルトンで構成。ゲームに不要な無駄なノードは極力含めない -

▲中間スケルトン。リグコントローラと出力体のスケルトンの中継を担う。出力体構成をシンプルにするため、複雑な処理はこの中間スケルトンで吸収している

リグと聞くと非常に複雑なしくみを想像し、つい敬遠してしまう人も多いのではないでしょうか。確かに業務レベルのリグや一部の配布リグには、複雑な機能を有したものが存在することは事実ですが、私は必ずしも高機能なリグ=良いリグではないと考えています。

リグは高機能になるほど「特化」します。特定の動きをつくるには便利でも、調整の余地がなければ逆にアニメーターの足を引っ張る要因にもなりかねません。複雑化することでリグの修正も大変になります。よって、リギング初心者であればなおさら、最初からあれもこれもと機能を増やす前に、まずはシンプルなリグから組んでみるのをオススメします。

最初から完璧なリグをつくり上げる必要もありません。モーションをつくっている途中に改良点に気づくことも多々あります。必要に応じて機能をその都度追加したり、場合によってはイチからつくり直すくらいの気持ちで良いと思います。

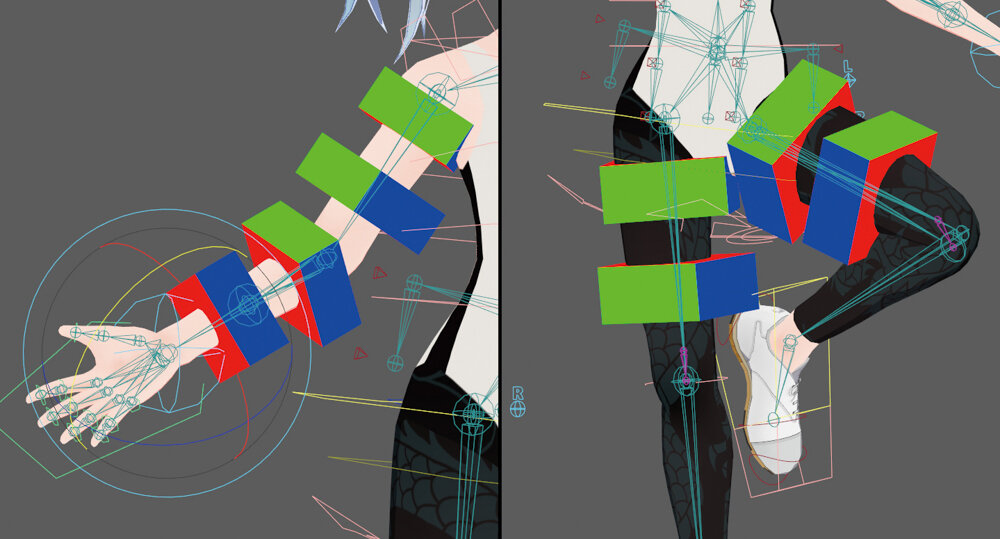

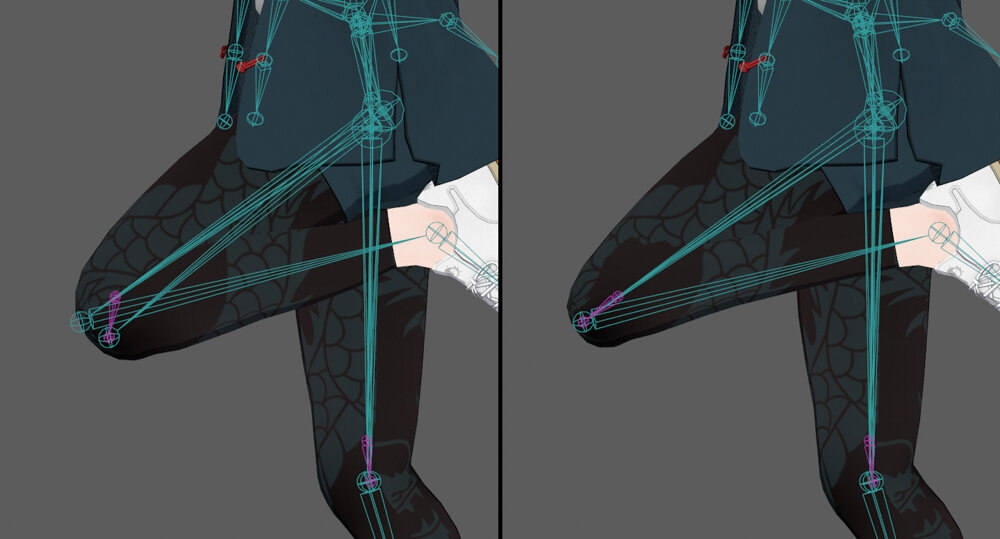

流流のボディリグ

-

▲髪、上着などの揺れものリグ。シンプルなしくみだが、任意のシルエットをつくるのに重宝する -

▲脚のポールベクター(膝の向き制御)。TranslateだけでなくRotate制御にも対応し、少ないアニメーションカーブで管理できる

補助骨

リギングは「ルールづくり」でもあります。命名規則、構造、コントローラ形状などに一貫性のないリグは、アニメーターを混乱に陥れます。しかし困ったことに「正解」は存在しません。

リグは要件に応じて変化します。特定のキャラクターのためにつくられる一点もののリグ、多くのキャラクター間で使いまわすリグ、体型変形可能なリグ、配布用リグ……それぞれ求められる機能や操作性は異なります。モーション作成者が別の人ならヒアリングするのも良いでしょう。

リガ―の考える使いやすさとアニメーターの要望は食い違っていることも多いです。たとえ流流のリグのように自分しか使わない場合も、自分なりのルールを定めた方が使いやすく、後で機能追加や修正も容易なリグになると思います。

何より大事なのはどういったキャラクターを、どのように表現したいのか。それが実現できるリグであれば、シンプルなリグでも大丈夫です。

フェイシャルリグ

-

▲虹彩や瞳孔は目の演技において重要な役割をもつため、柔軟に動かせるようにした。アイダート(瞳が微細に動く生理現象)、ハイライトの揺れはエクスプレッションで自動化。振れ幅をコントローラで制御可能 -

▲口が開閉する際に輪郭が変化しない漫画的表現もあるが、3Dアニメーションとしての説得力を重視して顎も動かす方針。顎と口角のコントローラに小コントローラが追従するため、手早く口の形をつくることができるリグ

Unityで行うセットアップ

-

▲Mayaでセットアップした膝潰れ防止補助骨をUnity標準のConstraintで再現。ランタイム駆動のため、IK接地やフルトラッキングによる動的な変形にも対応可能。SNSで見かけた事例を参考にしている -

▲髪の毛、上着の揺れものには「Magica Cloth」を使用。他の揺れもの系アセットと比較しても個人的に使いやすく、少ない手数で直感的に設定できるので助かった。VRChatでは現状サポートされていないが、流流はアバター使用を想定していないので問題ない

Topic 3:モーション制作のポイント

オシャレは足元から モーションづくりも足元から

いよいよ本題、モーション制作の話です! キャラクターをデザインし、モデルをつくり、リグをセットアップしたこれまでの工程は全てモーションのためにあると言っても過言ではありません。3Dキャラクターは動かすためにつくられるのです。

モーションと言えば、「アニメーションの12の原則」が有名です。本誌CGWORLDの過去記事をはじめ、アニメーションを基礎からわかりやすく解説してくれるありがたいチュートリアル動画などがたくさんあります。これからアニメーションに本気で取り組みたい方はぜひ調べてみてください(本当に良い時代になりました)。ここではそういった基礎部分は省き、筆者のモーションについてのこだわりポイントを中心にお話しします。

動画は1コマ1コマの絵の連続です。カッコいいモーションをつくるにはカッコいいポージングが必要です。動きの少ない待機モーションだって、いざつくってみると意外と難しく奥深いものです。普段は魅力的なキャラ絵を描けるのに3Dのポージングは固くなってしまうという人は意外といます。

逆に言えば、良いポーズがつくれるようになった時点でモーションの第一関門クリアです。まずは1フレームだけのポーズをつくる練習してみましょう。ポーズを考えるのが苦手なら、リファレンス写真や動画の1コマを真似てみるのも様々な発見があると思います。リグの改善点が見つかることもあります。

思い通りにポーズがつくれるようになったら、動きを組み立てていきます。モーションの制作手法はいくつかありますが、動作のキーポーズをつくり、タイミングを整えながら動きのながれをつくる「ポーズ・トゥ・ポーズ」が一般的かつ、初心者にもわかりやすいかと思います。ただ、どこをキーポーズとして選ぶかは、動きを分解する観察力とセンスが求められ、アニメーターの個性が表れる部分でもあります。

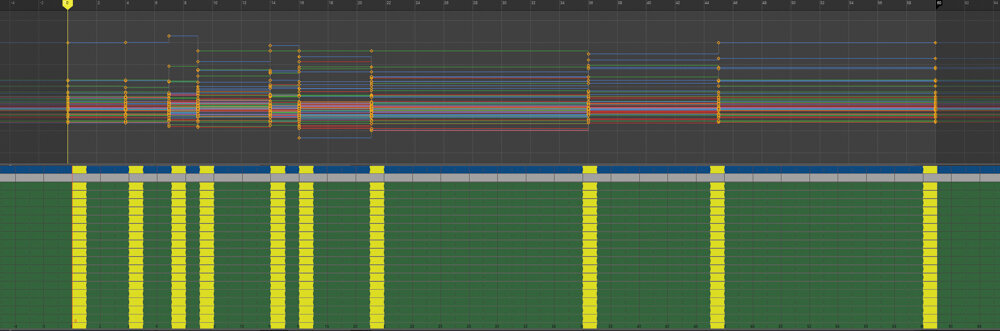

ポーズ・トゥ・ポーズによるモーション制作

ところで「オシャレは足元から」という言葉がある通り、人の容姿を見る際に身体の先端部分は視線が集まりやすく印象に残るのだそうですが、モーションも同じく足元が重要だと考えています。もちろん動きの起点となる「腰」が大事なのは言うまでもありませんが、同時に適切な足配置が必要です。

武術の型やダンス振付に運足図がある通り、動きのながれは足元によって決まります。流流が扱うジークンドーを例に挙げると、オンガードポジションと呼ばれる基本の構えを軸とした何種類ものステップが存在し、それぞれ厳密な運足ルールがあります。

全ての技はステップと一緒に組み立てられています。正しい足運びができないと技を放つことすらできないのです。他の武術やスポーツも同じだと思います。皆さんもリファレンス動画を観察する際は、足元に注目してみると良いかもしれません。

アクションの足配置

Topic 4:フェイシャルモーション

キャラクターは顔が命? 表情がもつ重要性

十数年前になりますが、筆者が初めて開発に携わったゲームは携帯機向けということもあり、キャラクターの表情はテクスチャに描き込まれた固定パターンでした。現在はスマホゲームのキャラクターでさえ表情豊かに動き、各種アバターの表現力も進化して、リアルタイム向け3DCGキャラ=表情が固い……なんてことはとっくに過去の話になりました。

facial animation practice pic.twitter.com/ZSKxefU035

— Lee (@leedoppo) October 27, 2022

人間が誰かと話す際、言語や聴覚よりも視覚情報が与える影響の方が大きいという心理学の法則があります。では画面に映し出されたキャラクターを眺めて、真っ先に目が行く箇所はどこでしょう? ほとんどの場合「顔」だと思います。

特に日本人は目で感情を読みとろうとする傾向にあるとも言われます(諸説あり)。いわゆる「目は口ほどに物を言う」です。だから目を閉じたままだったり目隠ししたキャラクターは感情を読みにくい人物として物語に登場することが多いです。とりわけ目の大きなキャラクターデザインの場合は、必然的に目のもつ情報量は高まるでしょう。

流流も例に漏れず目の大きなデザインですので、目周りのセットアップには気を遣いました。瞬きや視線移動などの基本挙動に加え、虹彩やハイライトの微細な動きもなるべく表現できるようにしています。顔は命です。

まばたき、虹彩

フェイシャルモーションのリファレンス選びはなかなか難しく、身体に比べて表情の動きはより微細なため、表情に関する学術的知識とセットで観察しなければ分析が難しいかもしれません。とはいえ、昨今フェイシャルに関するノウハウは随分充実してきたので、少しググれば良い情報がいくらでも見つかるでしょう。

なお、流流のようなトゥーンルックなキャラクターの場合、フォトリアルキャラクターに比べて多少の嘘や誇張はあるものの、表情のメカニズム自体は現実の挙動を参考にできます。むしろすでに記号化されたアニメーション作品よりも、実際の人間を観察した方がリファレンスに適しているかもしれません。説得力のあるフェイシャルモーションをつくりたいならリアルから学べることは多いはずです。表情は筆者も知識の浅い分野ですが、これからも勉強していきたい奥深さがあります。

最後に

駆け足でしたがキャラクターセットアップからアニメーションの内容をざっくり紹介してみました。

これを読んで「思ったより簡単かも?」と思ったあなた、今日からさっそくやってみましょう。探せば情報はたくさん見つかる時代です。私自身も機会があればCG初心者に向けたもっと丁寧な解説をしたいと思いますし、今後も制作したモーションやTIPSををTwitterで発信していきます。流流のPVも制作中なので、もし興味のある方はチェックしてみてください。

以上、お読みいただきありがとうございました。

Information

6月28日(水)発行のフリーペーパー「CGWORLD Entry No.28」では、オートデスク製品を使用しているクリエイターの作品の1つとして「流流」が紹介されています。誌面のQRコードを読み込むと、ARで以下の動画が見られます!

TEXT_Lee

EDIT_小村仁美 / Hitomi Komura(CGWORLD)