人気MVシリーズの第3弾。過去最大の物量になったが、手練れのアーティストたちが阿吽の呼吸で妥協なきを作り込みを完遂。使用ツールやワークフローも改良された、その制作舞台裏を解説する。

ⓒ 2025 McDONALD’S. All Rights Reserved.

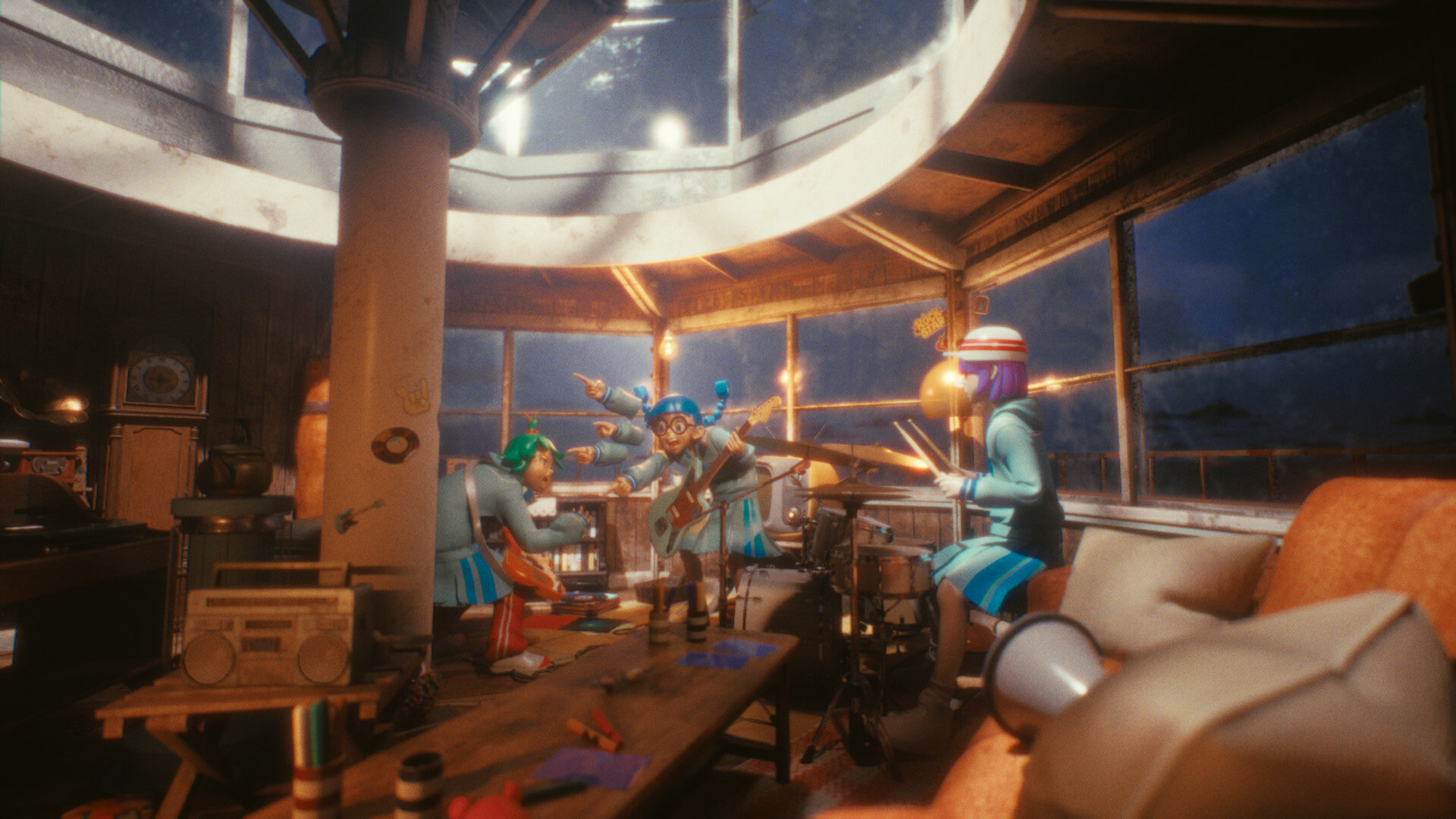

さらに進化&深化した、Unreal Engineベースの画づくり

2025年もマクドナルドによる『ティロリミックス』の新作が公開された。マックフライポテト®が揚がったときに聞こえる「ティロリ♪」音と人気アーティストたちの楽曲をマッシュアップした人気MVシリーズ。第3弾となる今回は、Ado『夜のピエロ』、YOASOBI『夜に駆ける』、星街すいせい『ビビデバ』と「ティロリ♪」音をマッシュアップ。瀬戸内海を彷彿とさせる少し未来のテクノロジーと自然が混在する島を舞台に、バンドを組む3人組の女子高生たちが夏祭りの野外ステージでのライブに向けて、葛藤を抱えながら成長していく様がドラマティックにそして、コミカルに描かれている。

第3弾も監督は志賀 匠氏(caviar)、そして中核を担うCGプロダクションもFLUX、KASSEN、WACHAJACK、MontBlanc Pictures、Tri-Node、tsumikiと変わりない。その意味では盤石の布陣でさらなる高みを目指したと言える。

「今回は、ひとつの島全体が舞台なので様々なシチュエーションが登場します。そのため物量が過去最大になりました。そこでワークフローをより効率的なものへと改めました。そして、アセット制作を手伝ってくれたBlenderチームなど、新たに参加したアーティストも増えました」と、FLUXの髙橋勇佑CGスーパーバイザーはふり返る。

効率化の要となったのが、Unreal Engine(以下、UE)でショットワークを仕上げること。過去2作でもUEを積極的に用いてきたが、UE5.3からVDB影を落とせるようになったり、前後の描画がしやすくなったりと、その利便性が向上したことを活かしてエフェクトのつくり込みをUEで行うようにするなど(後述)、FLUXがもつUEによる画づくりの知見がよりいっそう発揮されている。

「UEでショットワークを行う利点のひとつが、納品間際まで画づくりができること。特に短尺で、本作のように細部までこだわりぬく作品の場合、制作の終盤でも修正が発生しがちです。その意味でもUEを用いるメリットは大きかったです」(髙橋氏)。

<1>プリプロダクション

できるだけ早いタイミングで、アニメーションに着手するために

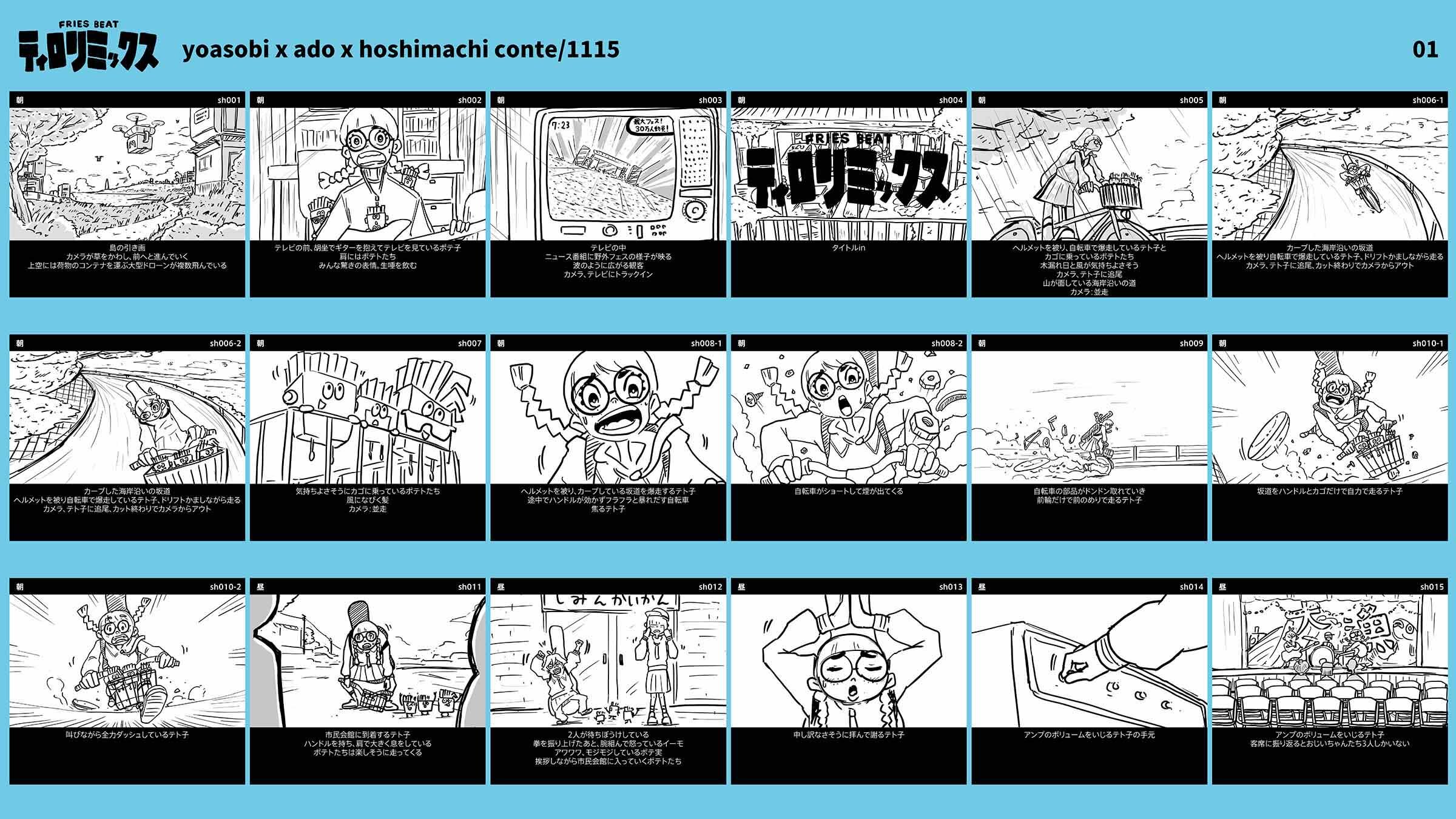

本作の制作期間は2024年10月から2025年2月までの3.5ヶ月ほどだったという。志賀監督から上がってきた絵コンテを基にWACHAJACKがコンセプトアートの描いていった。

「今回はシチュエーションが多かったので10枚ほど描きました。志賀監督に確認しながら、どのような雰囲気に仕上げるのか詳細を詰めていきました。描く枚数は多かったですが、絵コンテがあったので作業自体はスムーズに進められました」と、WACHAJACKのコンセプトアート・ディレクター 塚本康史氏。

WACHAJACKの強みは、その豊かな表現力だけではなく、Blenderを用いて3Dベースで仕上げることも挙げられる。

「そこで今回は、新たにBlender使いの方々に参加してもらい、背景アセットの制作を手伝ってもらうようにしました。今まで以上にWACHAJACKさんの元データをダイレクトに利用できたと思います」(髙橋氏)。

また、新たに参加してもらったクリエイターたちには、フォトリアルなど正攻法のハイクオリティさではなく、ミニチュア造形やソフビ人形を彷彿とさせる『ティロリミックス』特有のルックに仕上げてもらうように説明することにも配慮したそうだ。

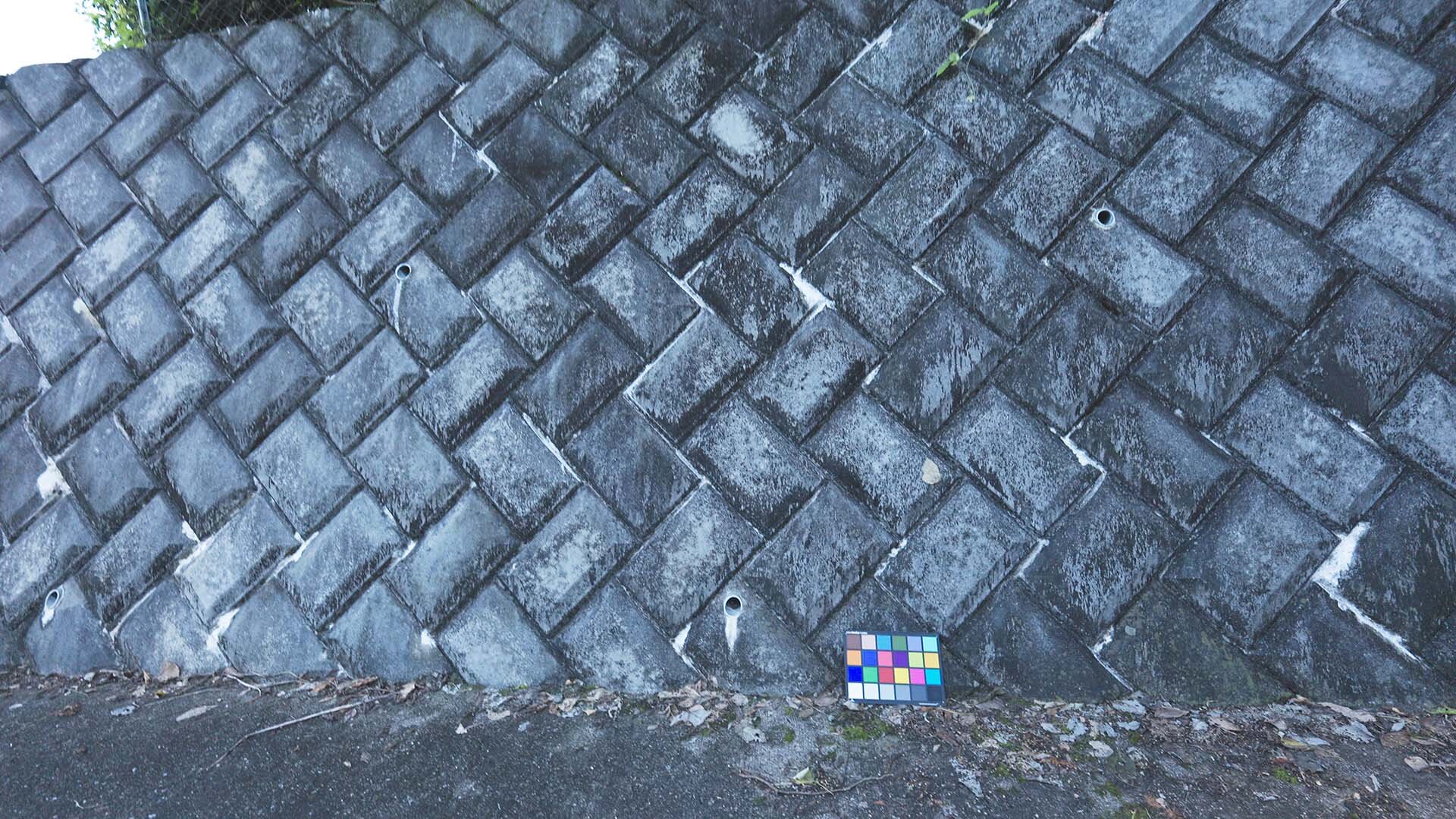

コンセプトアートをつくらないシーンについてはロケハンが行われた。

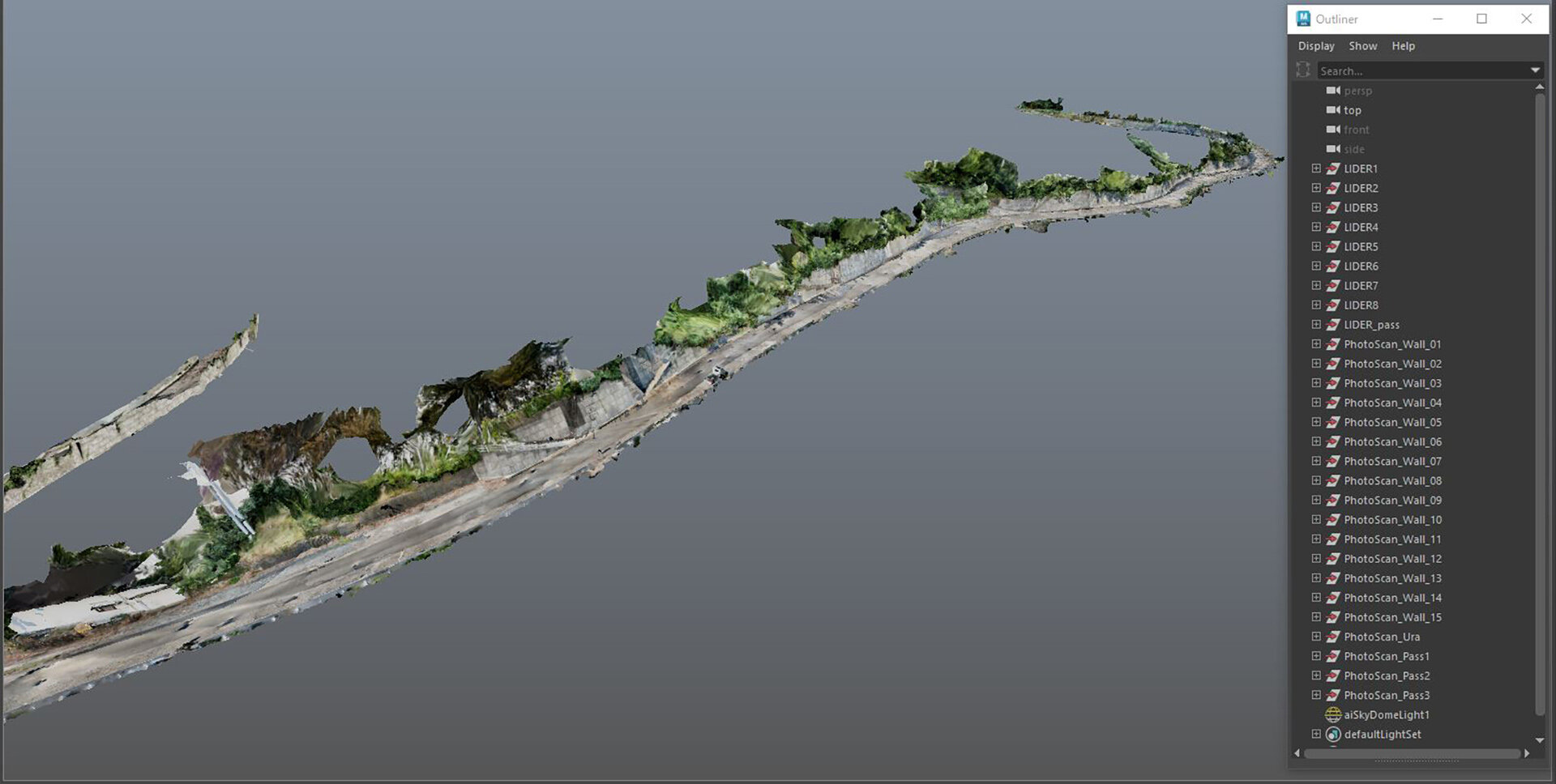

「ある程度の長さがあってキツめのカーブがある道路。そして自然豊かなロケーションで都心から近い場所をGoogleマップで探したところ、小田原に行き着きました。ロケハンでは写真やビデオを撮りつつ、3Dスキャンも行いました。ディテールよりも広さが大事なものはiPhoneのLiDAR。そして質感も必要になるものはPolycamといった感じで、いくつかの手法を使い分けました」(髙橋氏)。

3Dスキャンを実施したねらいは、できるだけ早くアニメーション作業に着手できるようにすることであった。

「『ティロリミックス』シリーズの登場人物アニメーションは全て手付けでつくり込む必要があるので、アニメーション作業の時間をできるだけ確保することが成功への筋道だと考えています。スキャンデータは、かなりざっくりとしたものでしたが、後でブラッシュアップすることを前提に、背景シーンをMontBlanc PicturesさんとAnimationCafe(CELAVIE)さんに共有してプリビズ作業を同時並行で進めてもらいました」(髙橋氏)。

絵コンテ

ロケハン

UEシーン

<2>背景シーン&ショットワーク

納品間際の修正に対応すべく、UE内で完結できるしくみを構築

背景シーンの制作はFLUXが中心となり進められた。

「第2弾は、大都会に巨大な人物が登場するといった明確に派手な演出でした。それに対して第3弾は近未来だけど地方の島が舞台ということで、地味になりすぎないように気をつけました。田舎なんだけど決して寂れているわけではない。レイアウトでは風景写真としても成り立つように。アセットについてはデザインや色遣いに遊び心や華やかさを込めるなど細部までこだわりました」(髙橋氏))。

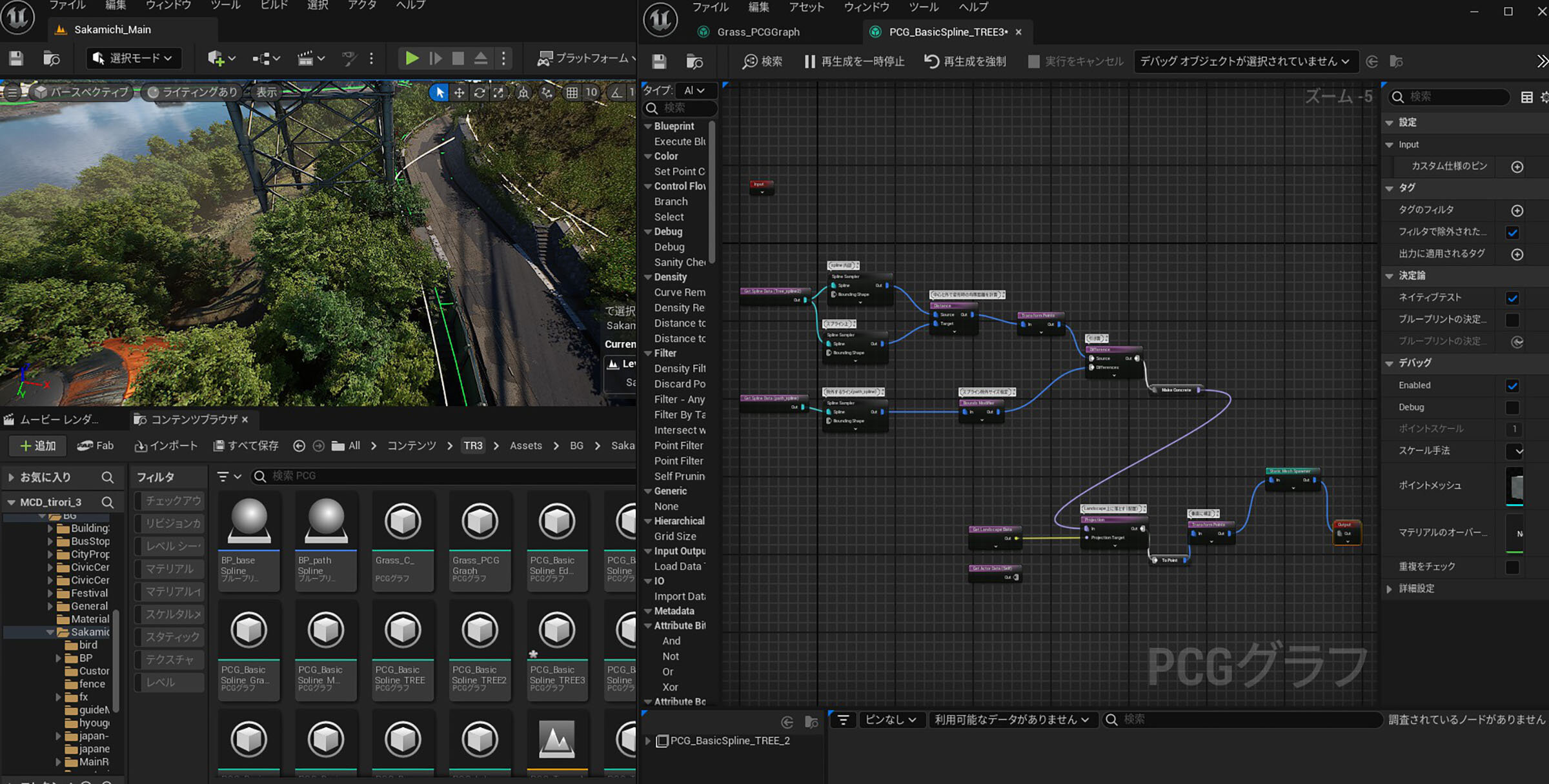

「シチュエーションが多いことに加え、シーン内に登場するプロップなどの点数も意図的に増やしたため、アセットの数がかなり多くなりました。草木など大量に配置する必要があるものはPCGを使って、その上でポイントとなるアセットを手置きしながら良い見映えになるように詰めていきました」とは、FLUXのCGディレクター・大住啓司氏。

シーンに深みをもたせる上では、画像生成AIでアイデアをふくらませながら、FLUXでイチからデザインした建物などのアセットを積極的に追加していったという。さらには、送電塔に貼る標語ポスターのコピー案をチーム内で募るなど、クリエイターとしての遊び心を存分に発揮したそうだ。

「そうした意味でもUEでつくるメリットがありました。プレビューの画も綺麗なので、いろんなアングルから見え方を確認しながらトライ&エラーを重ねていきました」(髙橋氏)。

なお本作は全108カットで構成されているが、髙橋氏と大住氏のふたりで約30カットずつ手がけるなど、リアルタイムCGの強みを活かすことで少人数でハイペースで仕上げることができたそうだ。

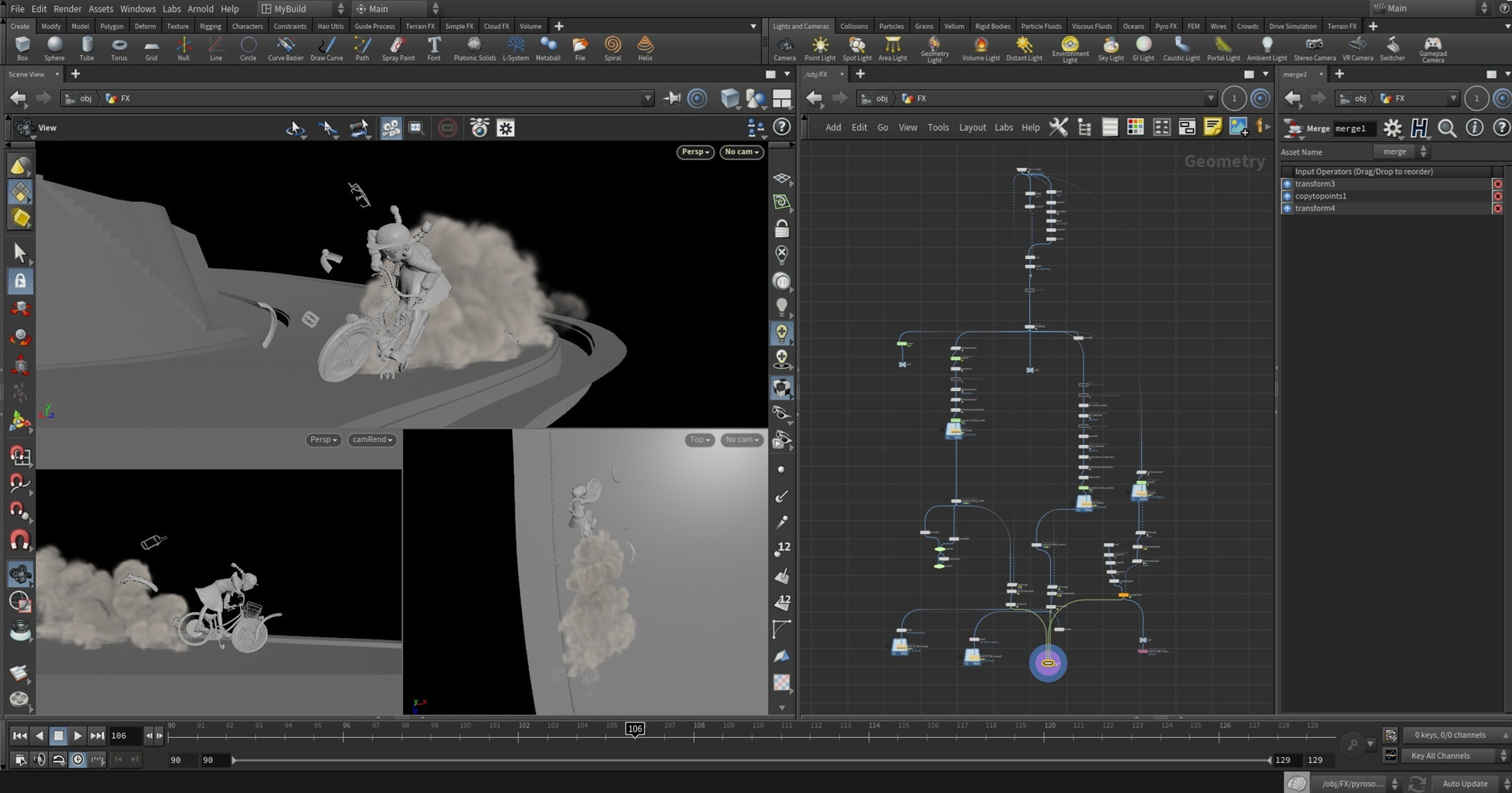

エフェクト制作もUEが積極的に活用された。先述したHoudiniで作成したボリュームエフェクトをVDB形式で読み込み、最終的な画づくりはUEで行なったほか、クライマックスに登場する野外ライブの群衆表現もUE上でシステムが構築された。

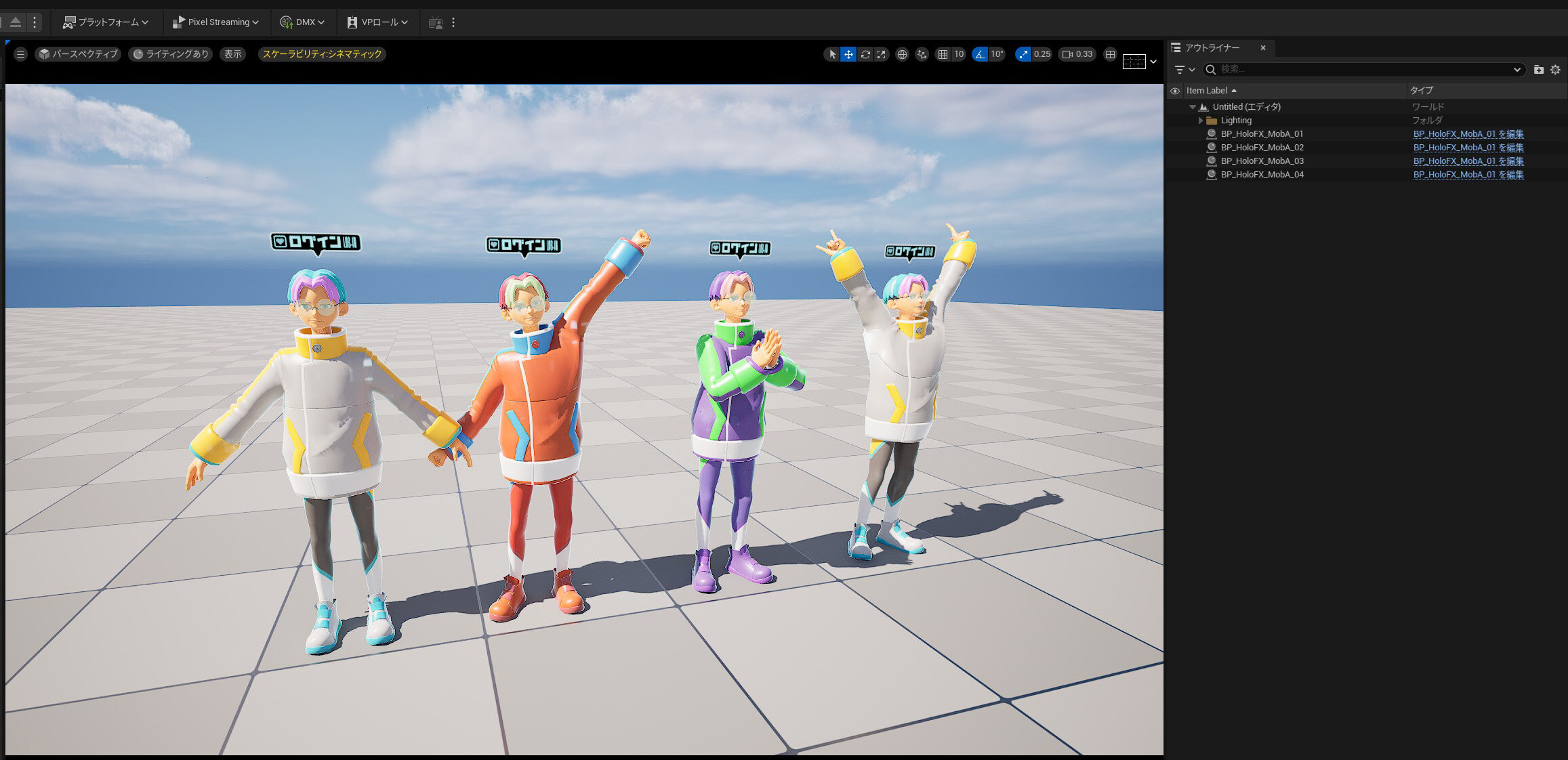

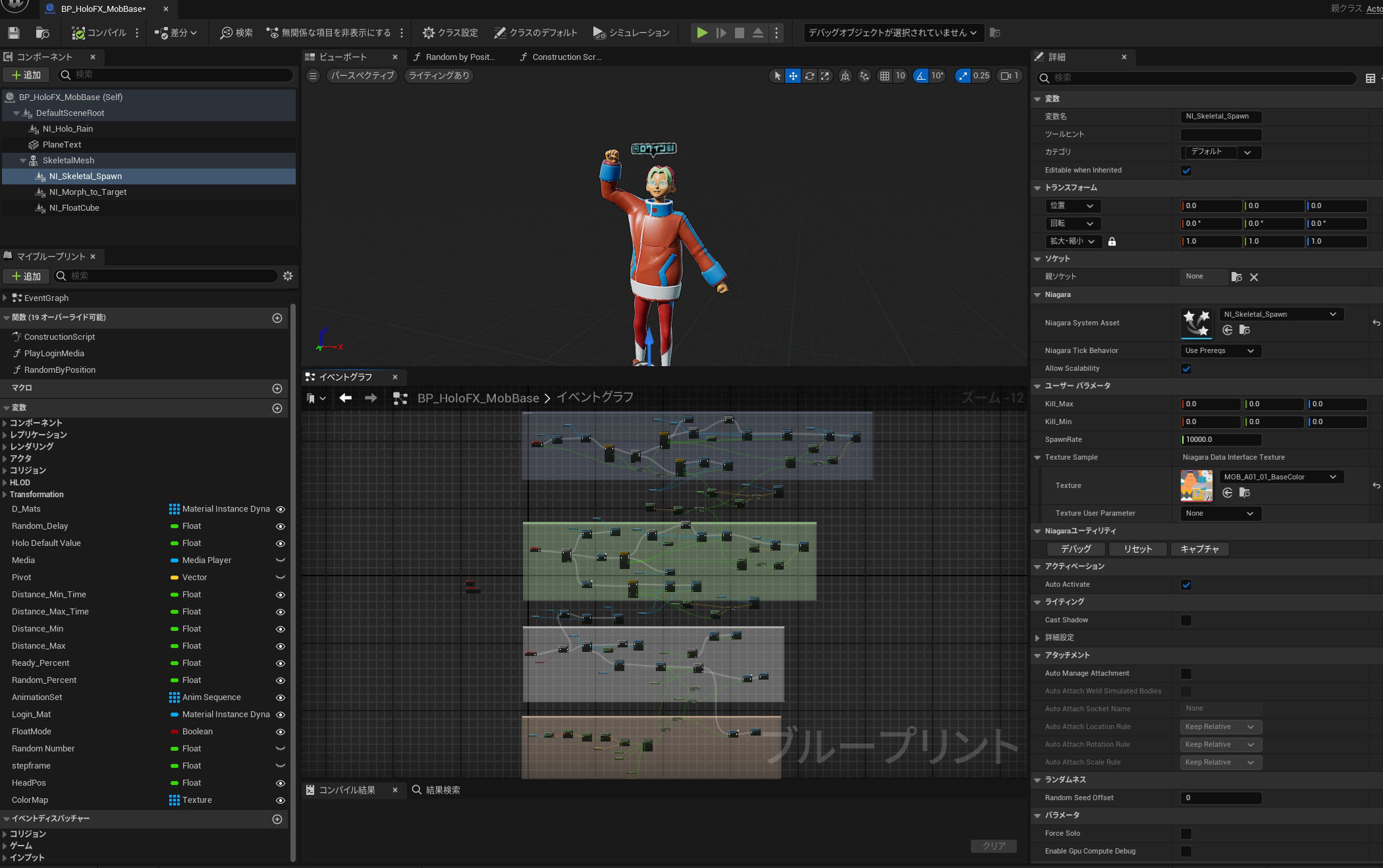

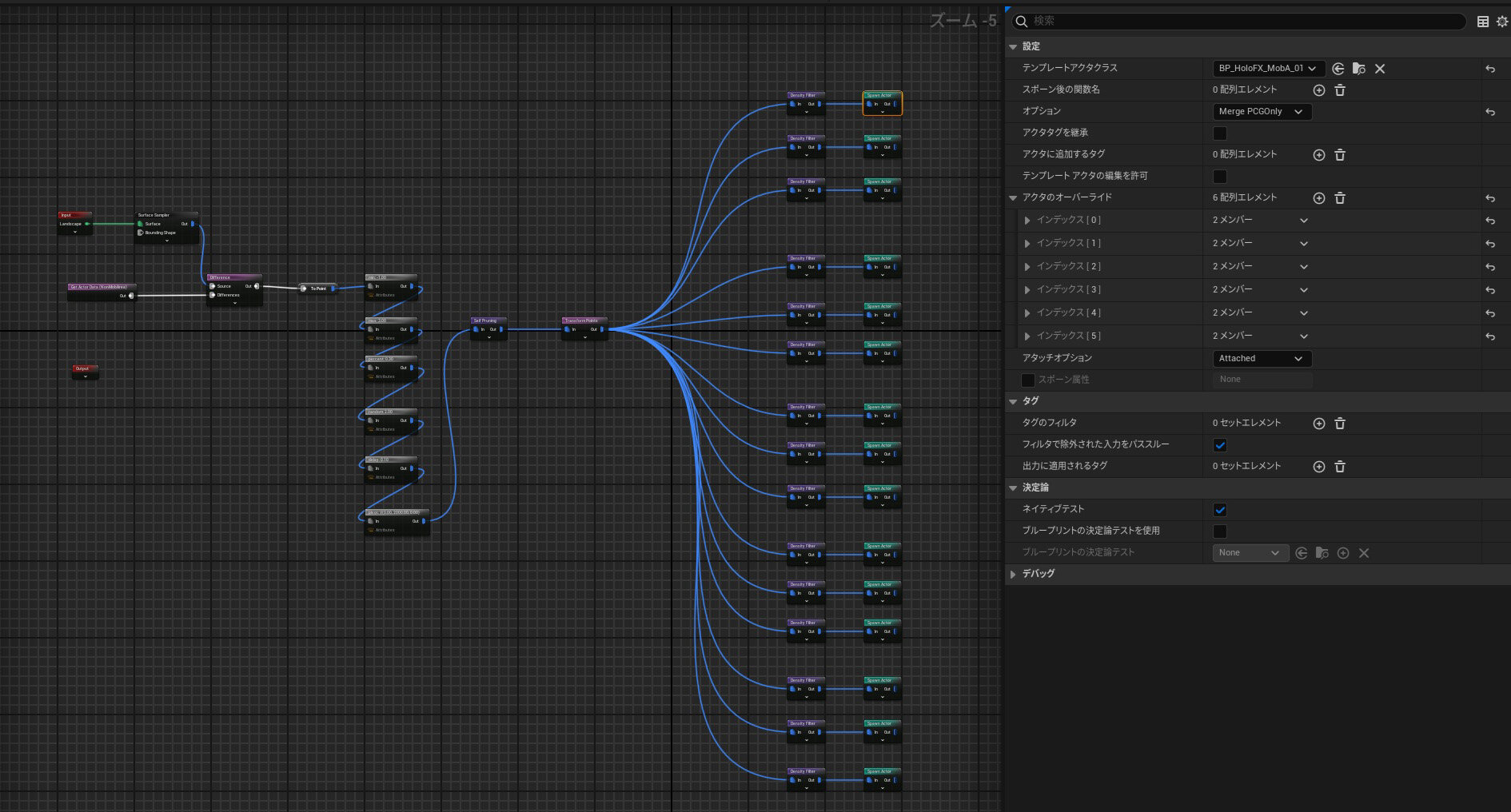

「今までUEは、ボリューム系の表現が弱いというように言われがちでしたが、UE5.2でPCGが実装されたあたりからそうした面の強化が進んでいます。群衆表現もモブの配置はPCGで行なって、1体1体のパーティクルエフェクトはNiagaraを使ったしくみをBlueprintでパッケージ化したものを埋め込むことでUEで完結することができました」(髙橋氏)。

これによりモブの数を増やしたい、特定の登場人物の出現タイミングを変えたいといった修正リクエストにも納品間際まで柔軟に対応することができたという。

背景アセット

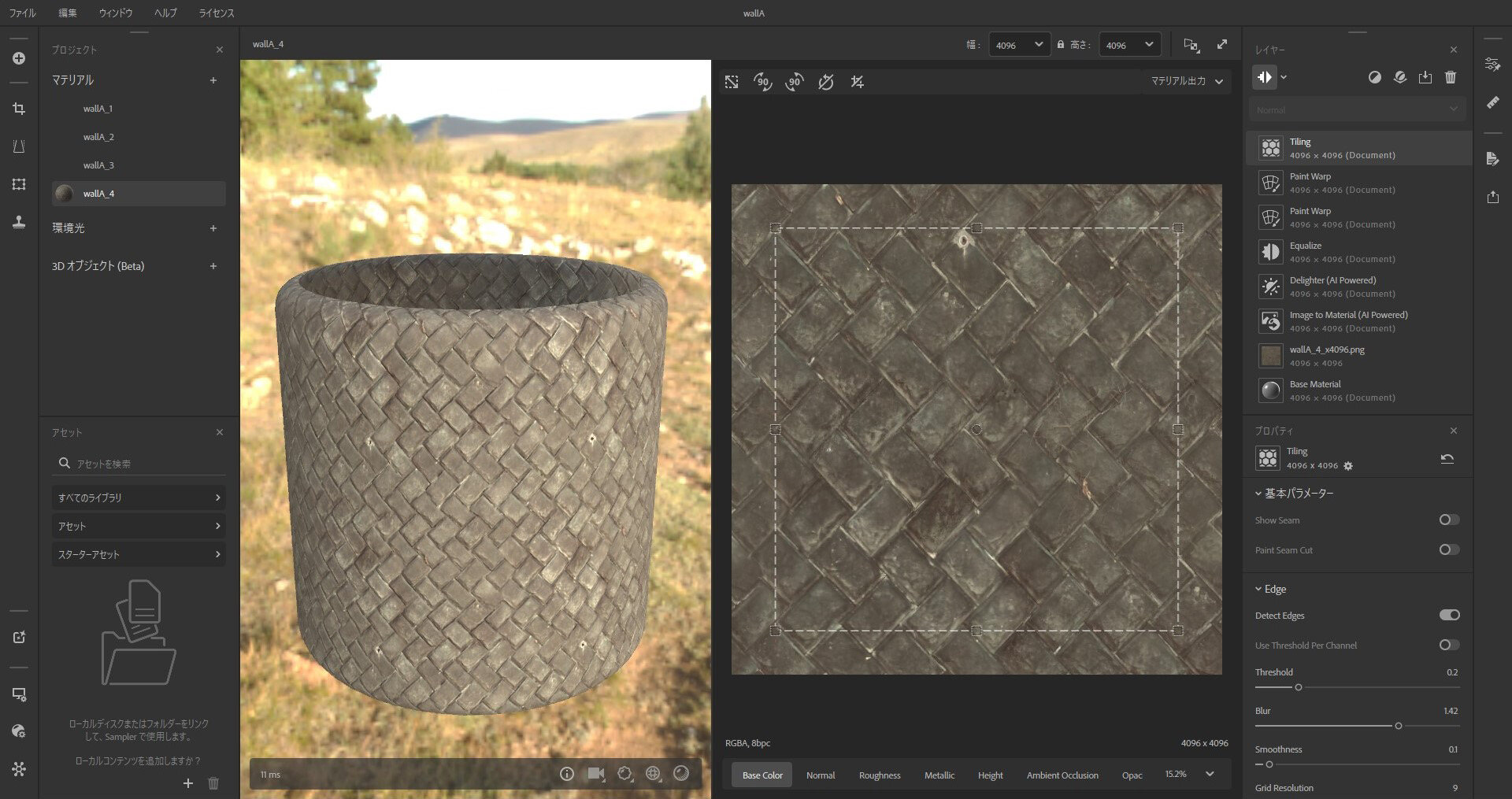

Substance 3D Samplerによる質感設定

表現手法の使い分け

夏祭りの群衆表現

-

▲ 夏祭りシーンに登場する群衆表現は、Tri-Node 鳥居氏とFLUXの共同でワークフローが開発された。モブ素材は、SkeltalMesh(5タイプ)、モデル(20タイプ)、テクスチャ(3タイプ)、アニメーション(5~9タイプ)で構成。それぞれにNiagaraとMaterialでエフェクトがセットになっている。1つのシーンで最大2,000体ほどのモブが登場するため、適切なタイミングでエフェクトを発生させたり、アニメーションを変化させるために、BlueprintとPCGで全体の管理を行なったという。基本的なしくみとして、まずはモデルとテクスチャがランダムに切り替わるActor(以下、BP_Actor)を用意する -

▲ 各BP_Actor内部では、Niagaraの発生タイミングやMaterialの変化アニメーションなど、エフェクトに必要なパラメータも管理されている

▲ モブキャラに対する発光エフェクトは、Niagaraで作成。人物のBPをPCGに組み込み、パーティクルの発生と共に人物が出現するしくみを一括で管理している

CUT10ブレイクダウン

<3>ミュージックビデオ登場人物の表現

3DCGアニメーションでも “神作画”を実現させる

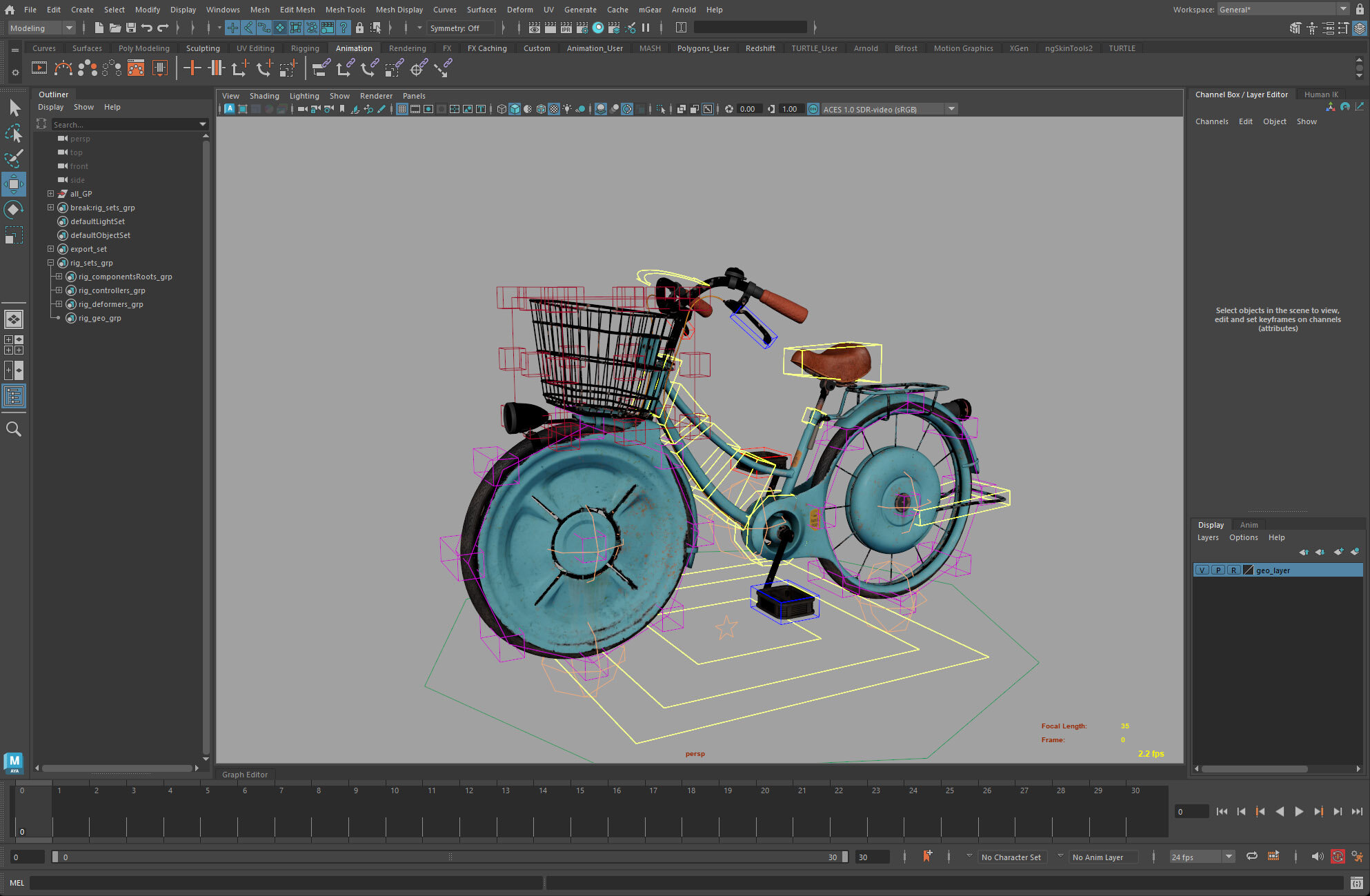

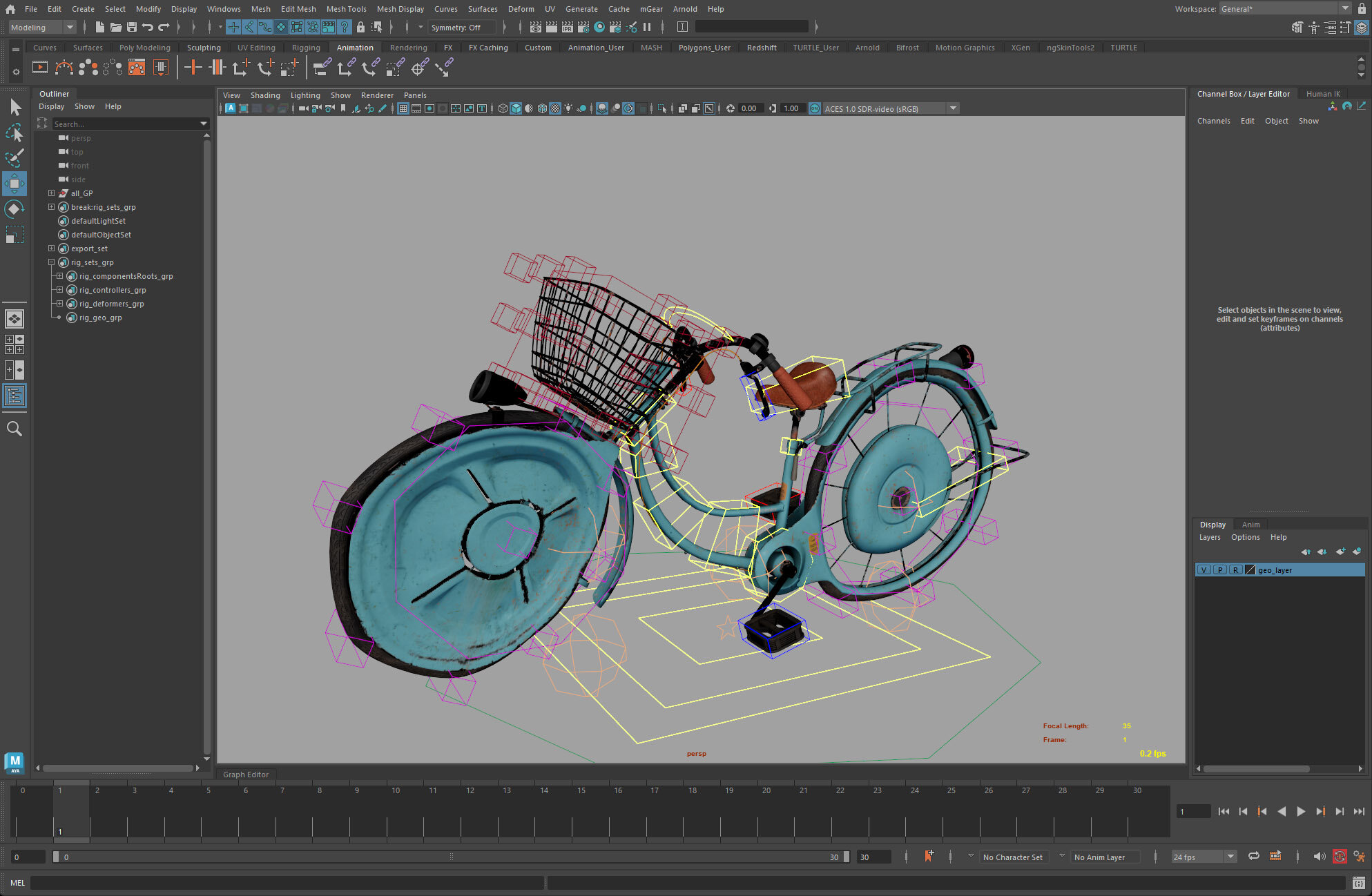

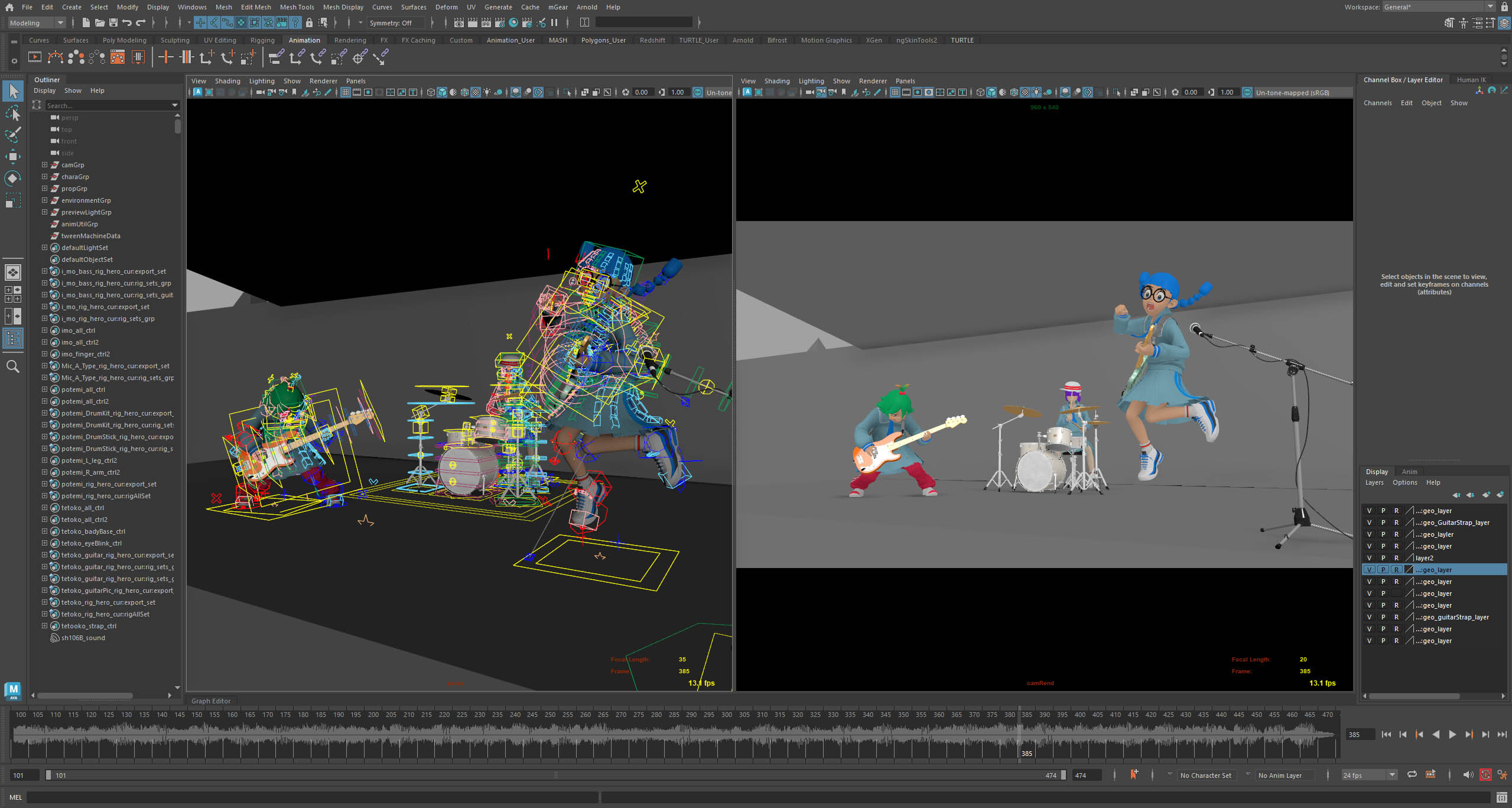

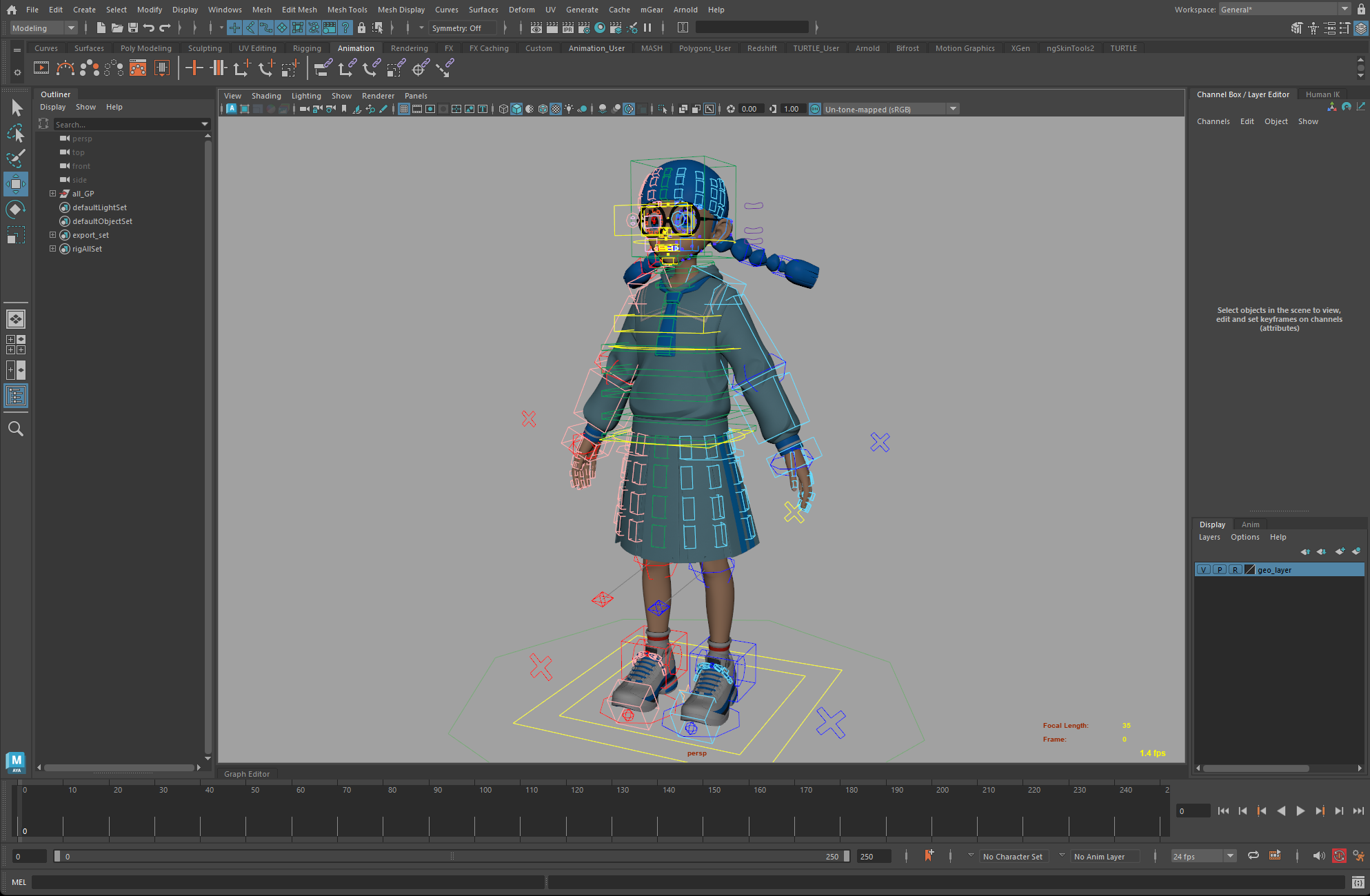

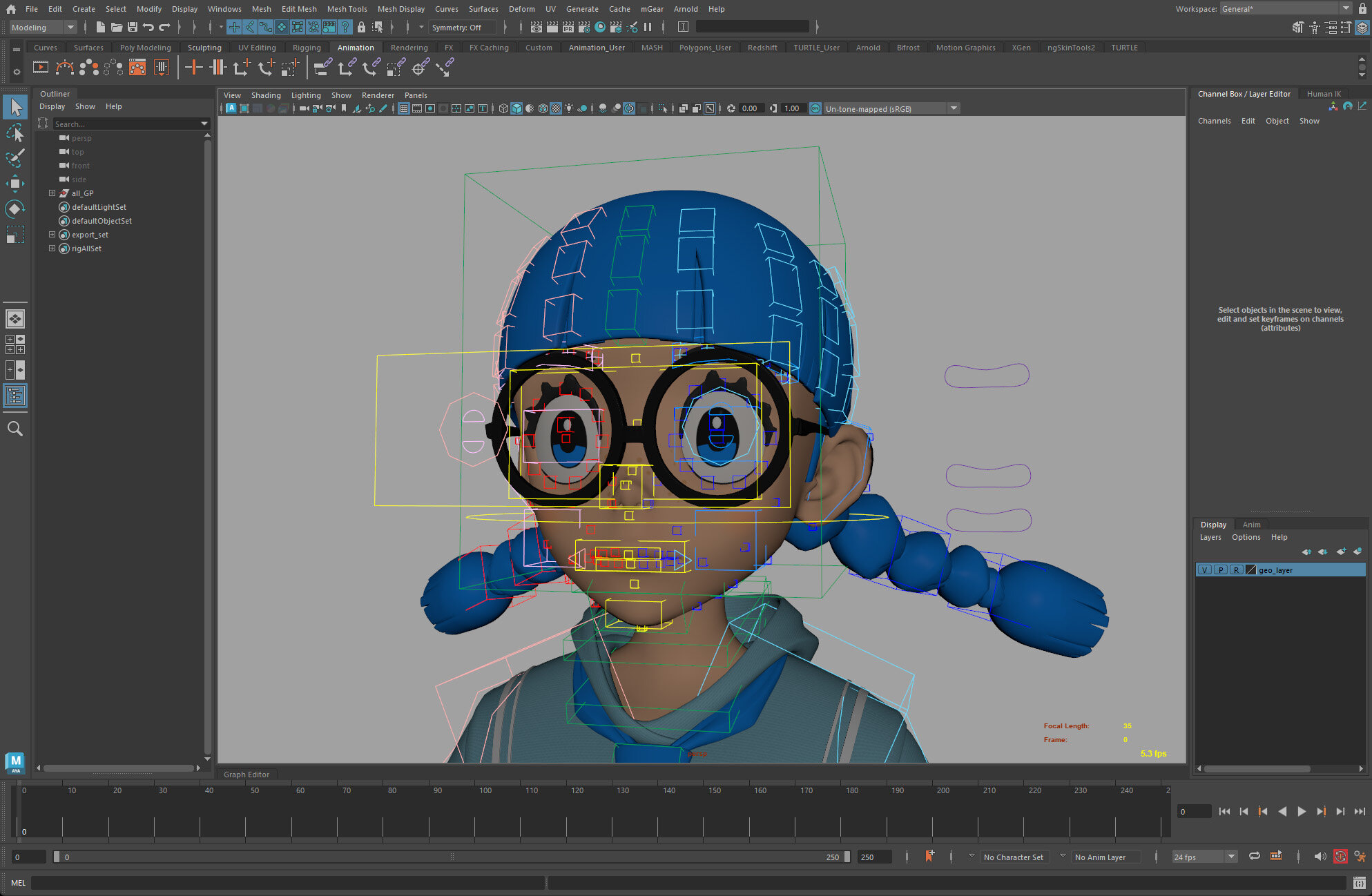

登場人物のリグ開発やアセットの管理は、テクニカル・アーティスト 岡田博幸氏を中心とするModelingCafe(現CafeGroup)チームが担当した。

「会社としては第2弾からの参加ですが、僕個人は第1弾から携わっているのでそうした意味でも思い入れのあるシリーズです。第2弾では、AdvancedSkeletonをベースとするリグシステムが採用されていましたが、自分たちはmGearを使っているので新規にリグシステムを開発しました。過去2作の登場人物アニメーションも大胆な動きが多用されていましたが、今回はアニメーションチームがさらに大暴れしてくれました(笑)。上がってきたムービーを見たうちのスタッフが『あのリグでこんな動きがつくれるんですね』と驚いてました」。

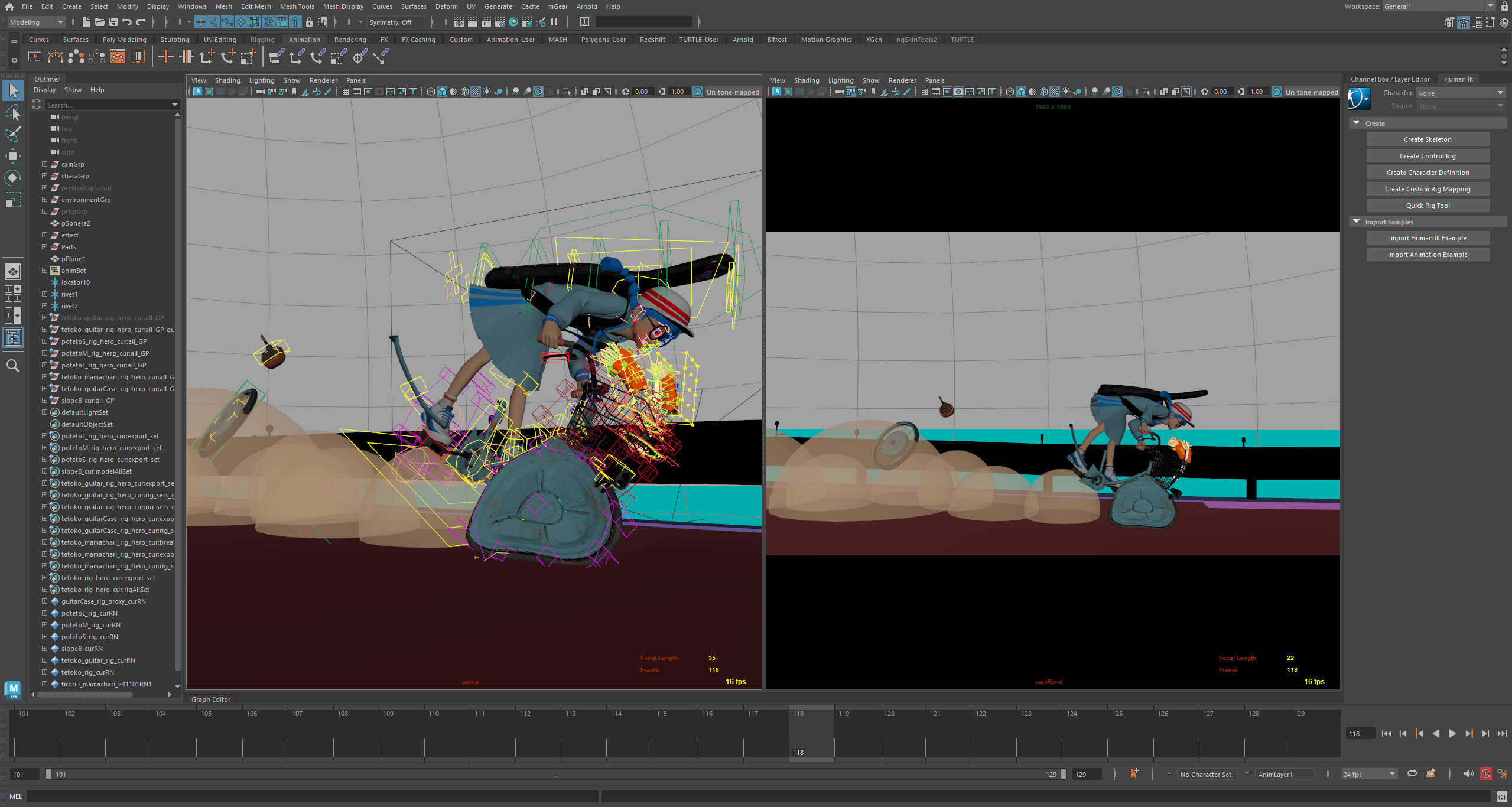

そんな大暴れをしたアニメーションチームを率いたのがMontBlanc Picturesのアニメーション・スーパーバイザー・竹野智史氏だ。

「僕も第1弾から参加しています。今回は志賀監督から『ものすごくハチャメチャに動かしてほしい』とオーダーいただいたので、社内外を問わず参加してくれたアニメーターたちには自由に動きを付けてもらいました。もちろん暴れるだけではなく、静的なシーンでは丁寧な動きを付けています。SVとして全体を取りまとめていましたが、気をつけていたのはストーリーに沿っているか、登場人物の気持ちがしっかりと伝わるかという観点から調整をお願いするぐらいです。僕自身もめちゃめちゃ手を動かしていました」。

竹野氏と岡田氏は本シリーズに限らず様々な案件でコラボレーションしていることから、阿吽の呼吸で連携できたそうだ。

「ギターやドラムスティック、自転車といったアニメーションに関わるプロップにはあらかじめ変形リグを仕込んでくれていました。特定のカットのみで付けたい昭和のギャグ漫画的な動きについては、担当アニメーターがモデルの腕をぶった切って何本も配置したりしていました(笑)」(竹野氏)。

竹野氏には「3DCGアニメーションで神作画と呼ばれるものをつくりたい」という長年の思いがあるそうだ。

「CGアニメーションは、その仕様的にアニメーターの手垢がつけにくい面があります。だけど、『この動きはあの人のだ!』といった個性をもっと出せるとアニメーターたちがお互いに刺激し合うようになって全体としての平均値も上がっていくと思うんです。実際に、今回は自主的なリテイクも多くあった気がします」(竹野氏)。

登場人物モデル、リグ&セットアップ

▲ プロップモデルのリグ。アクションに合わせて様々な変形ができるように設計された

ハチャメチャな動きを画に込める

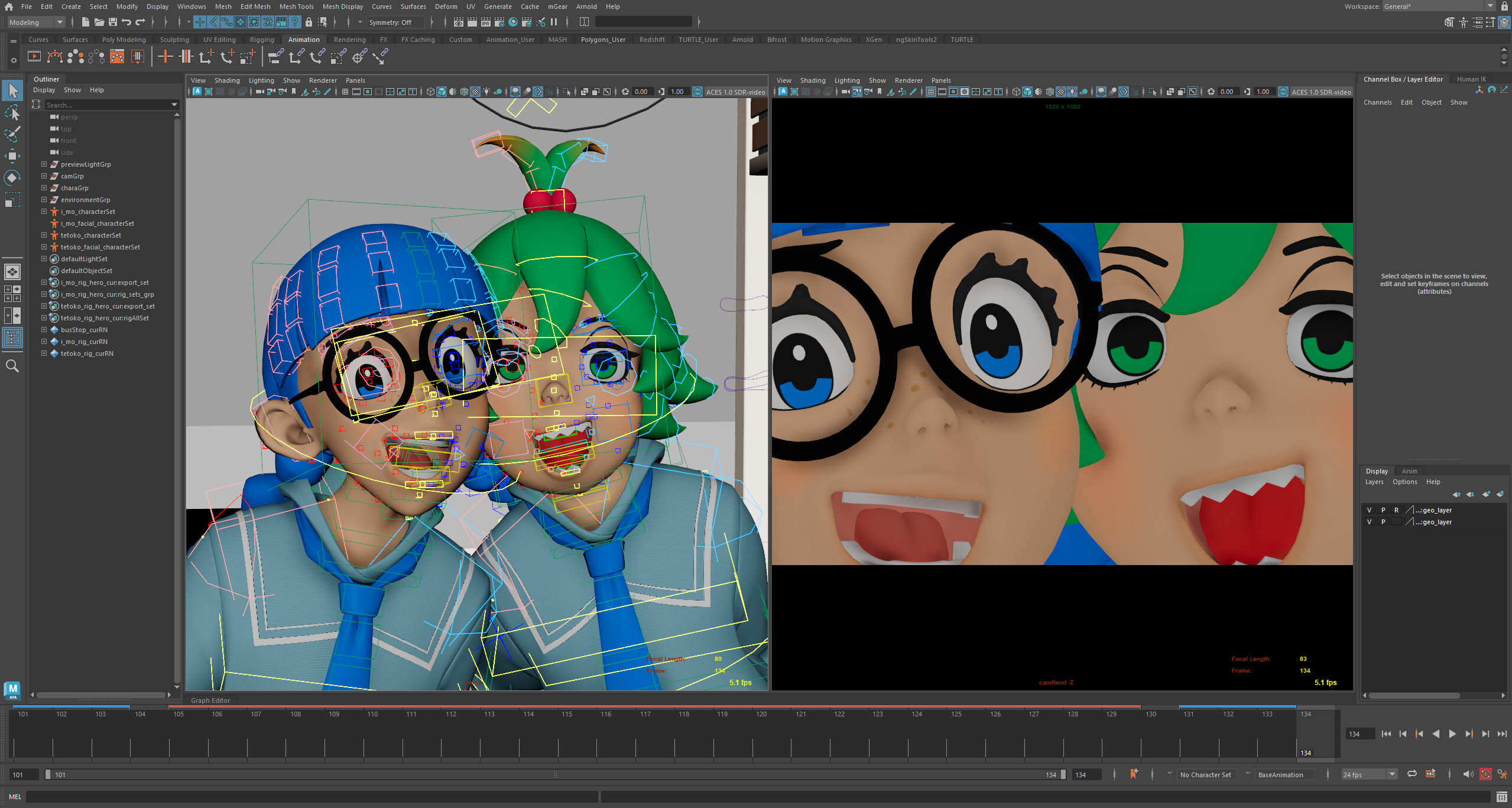

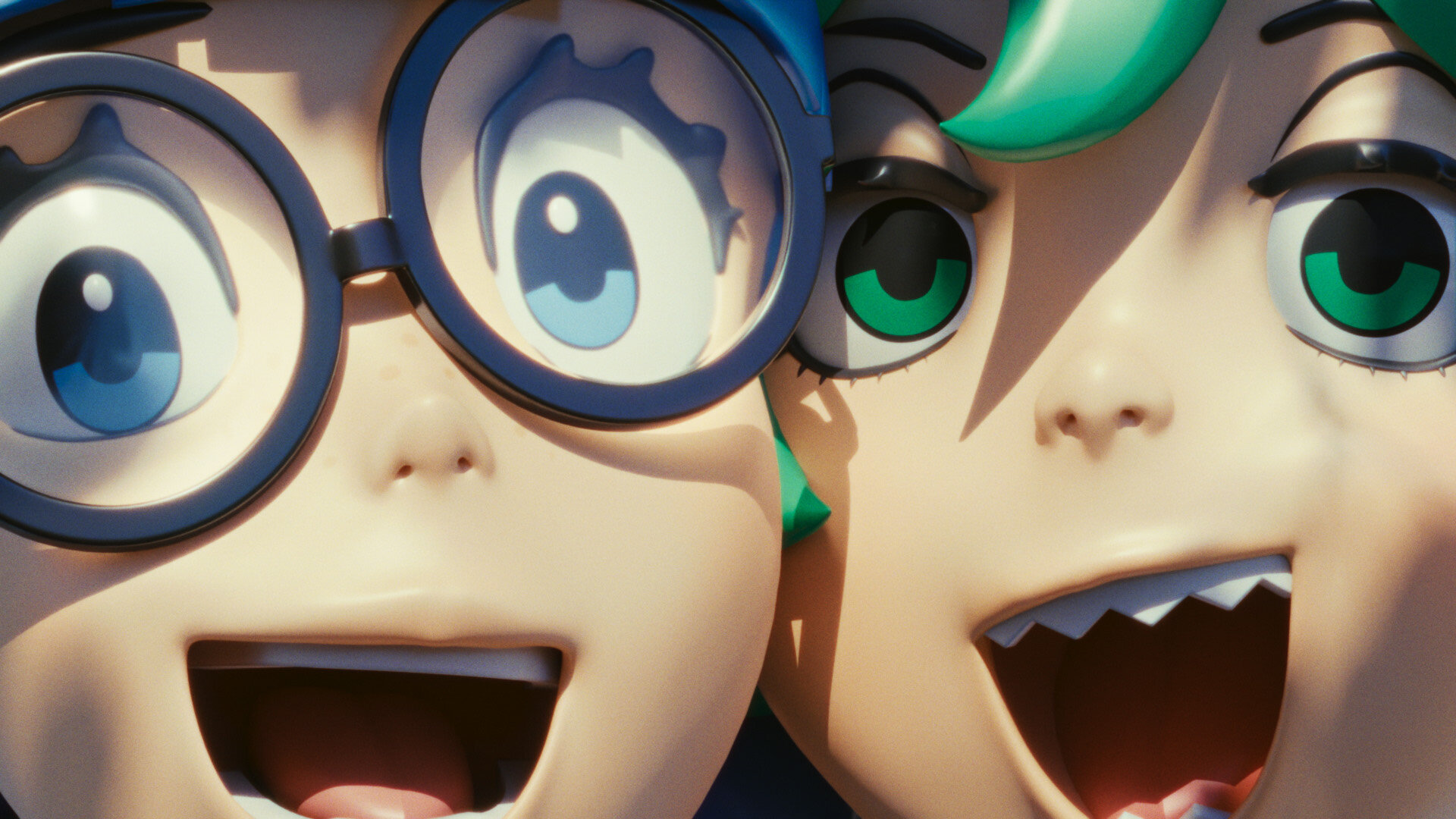

▲ 監督からの「ハチャメチャな動きを入れたい」というオーダーに対して、アニメーターが自由演技で作成。練習中に主人公たち(青髪と緑髪)が口論を始めるシーンでは、手のモデルを増やして「オバケブラー」を表現したり、手足を極端に変形させるなどして特徴のあるアニメーションをつくり出した

▲ ライブシーンでは、演奏のグルーヴ感をキープしつつも激しくクセのある動きが付けられた

▲ フェイシャルが印象的なカットの例。カットごとの登場人物の心情がきちんと伝わるように、印象に残るようなオーバーな表情を目指したという

▲ 完成したアニメーション連番

INTERVIEW & EDIT_NUMAKURA Arihito