初代『ウルトラマン』本編の戦闘シーンを抜き出して再編集した『ウルトラファイト』を、大ヒット映画『シン・ウルトラマン』を題材にリメイクした本作。樋口真嗣監督をはじめ各話を担当した監督陣と中核スタッフに直撃取材!

※本記事は月刊「CGWORLD + digital video」vol. 290(2022年10月号)からの転載となります。

「TSUBURAYA IMAGINATION」

56年にわたり幅広い世代に親しまれている『ウルトラマン』から、最新作『ウルトラマンデッカー』まで、テレビシリーズ・劇場版を含む約1,200エピソードが見放題!(※プランによりサービスは異なる)また『シン・ウルトラファイト』をはじめオリジナル作品も独占配信! さらにイベント配信、チケット先行販売、小説など円谷プロのエンターテインメントが楽しめる。

imagination.m-78.jp

©2022『シン・ウルトラマン』製作委員会 ©円谷プロ

くだらないことを、全力、本気でやる

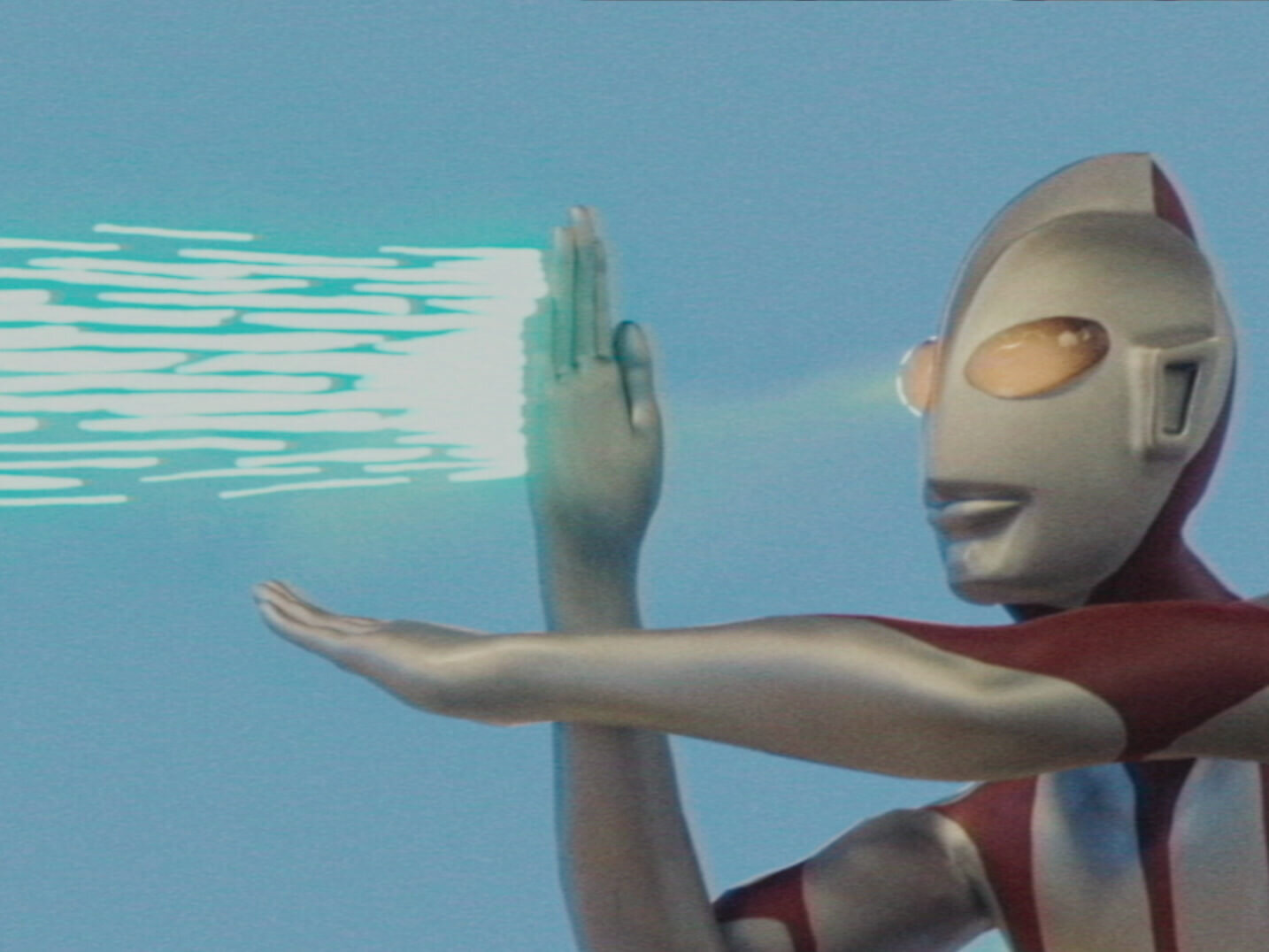

5/13(金)に全国公開され、大ヒットを記録した映画『シン・ウルトラマン』。そのスピンオフ作品である『シン・ウルトラファイト』がTSUBURAYA IMAGINATIONにて公開された。そもそも『シン・ウルトラファイト』は『シン・ウルトラマン』と同様にオリジナル作品があり、その現代版リメイクでもある。1970年に公開されたオリジナルの『ウルトラファイト』は、“『ウルトラセブン』と『帰ってきたウルトラマン』の間に放送された、異色のショートムービー”(『シン・ウルトラファイト』冒頭ナレーションより)である。本編の格闘シーンのみをつなげた「抜き焼き編」と、海辺や採石場で怪獣やウルトラマンたちが戦う「新撮影編」の2パターンが存在し、全作コミカルで熱い実況風ナレーションが付いているのが特徴的な作品だ。低予算ながらアイデアに富んだ作風には妙な中毒性があり、一部ファンの間でカルト的な人気を誇っている。

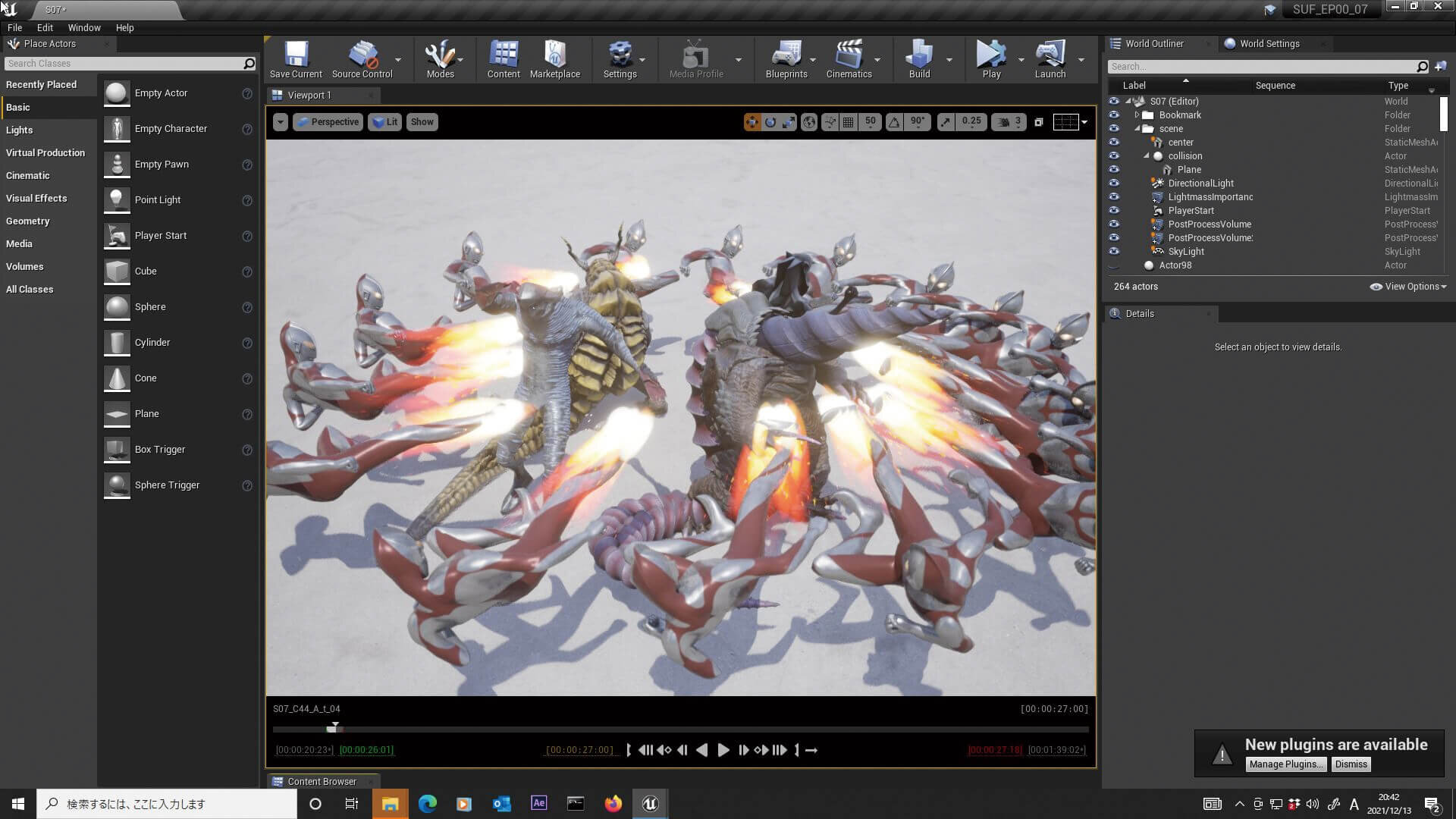

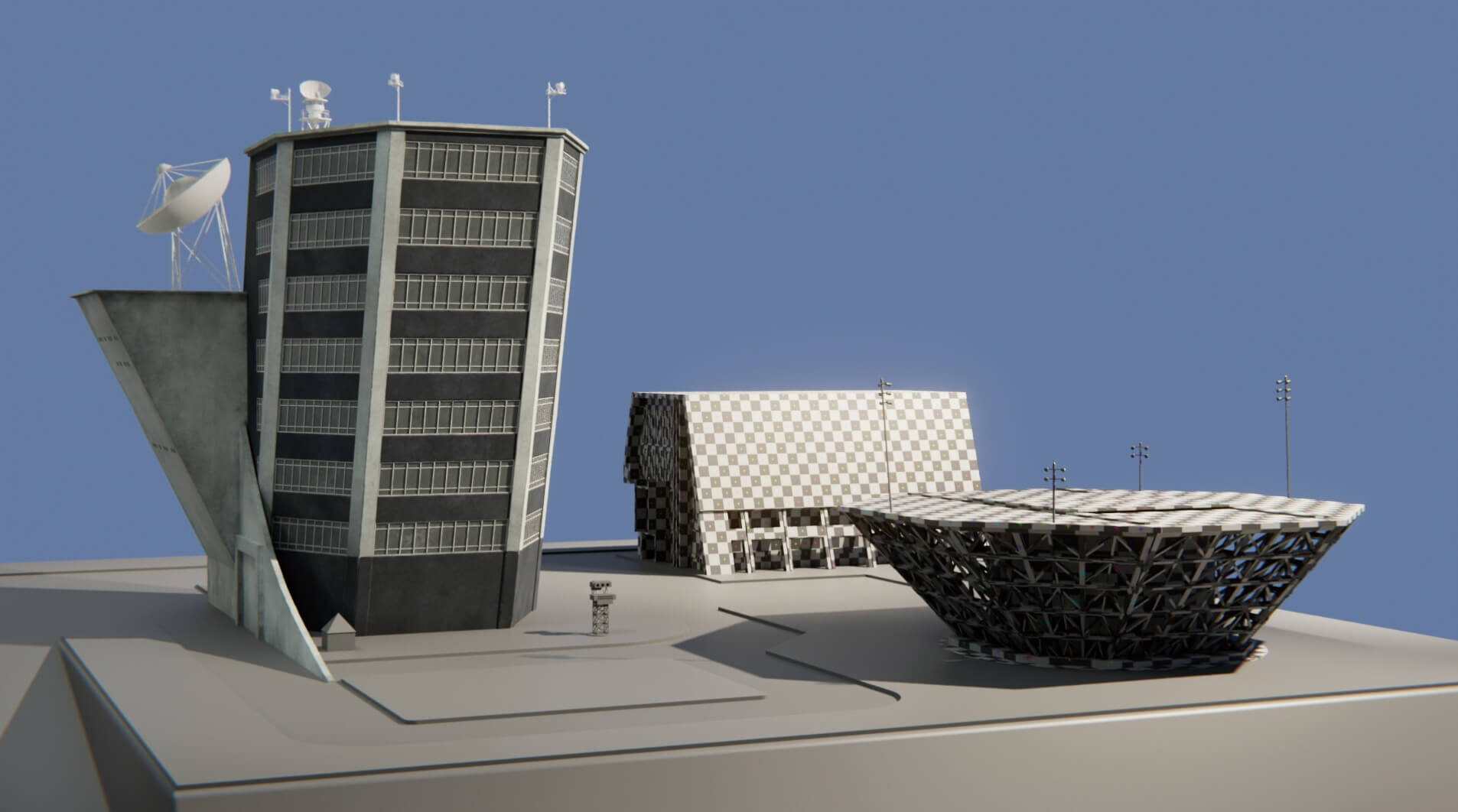

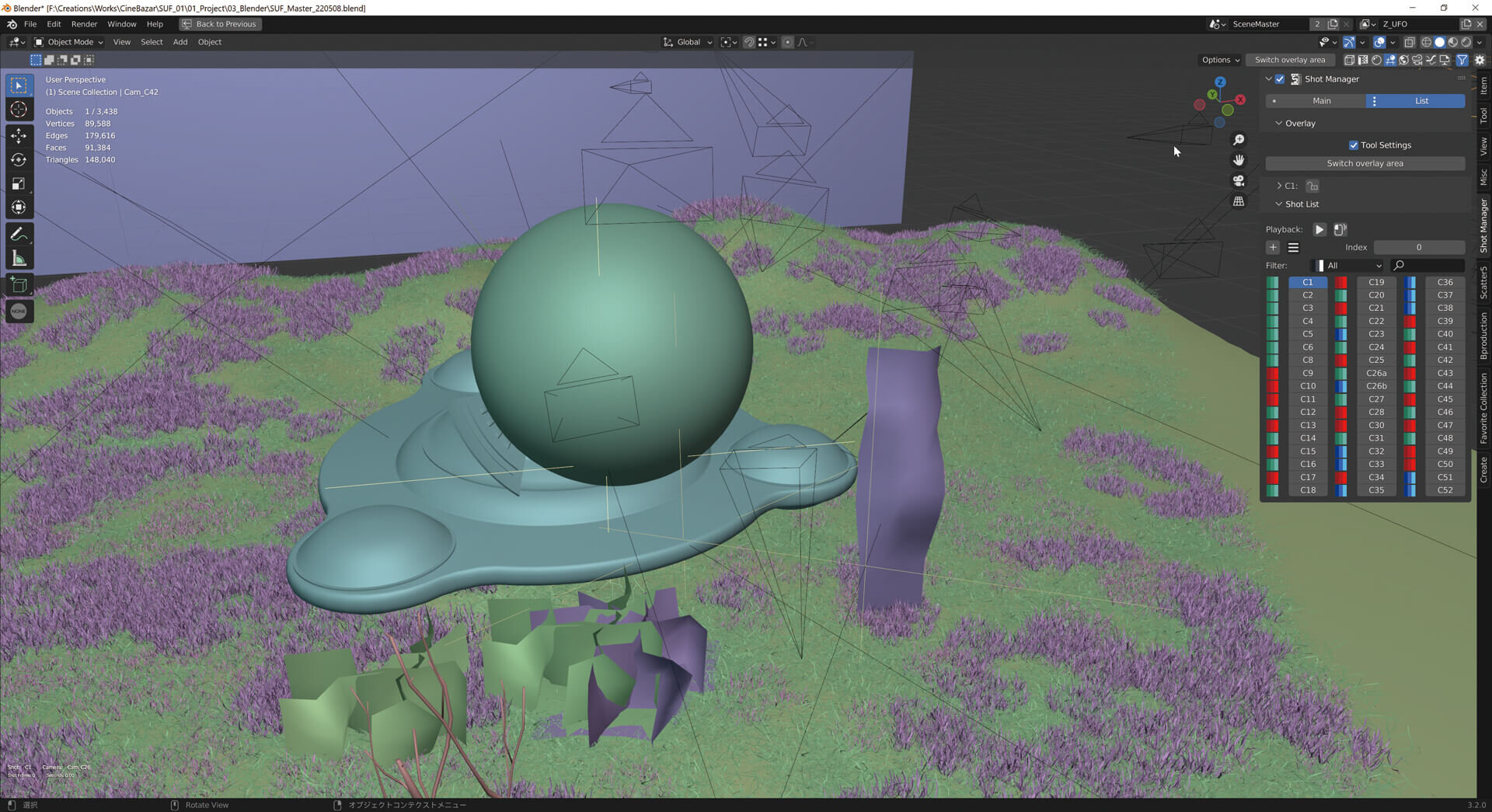

今回新たに制作された『シン・ウルトラファイト』は全10話のフル3DCG作品となっている。監督は『シン・ウルトラマン』の監督でもある樋口真嗣氏(制作No.1,2,3,8)をはじめとして、中川和博氏(制作No.4)、中山権正氏(制作No.5)、上田倫人氏(制作No.6)、小串遼太郎氏(制作No.7)、大庭功睦氏(制作No.0,9)と豪華メンバーのもと制作された。制作No.0,4,5,6,7,9はUnreal Engineが採用され、制作はスタジオブロスとモデリングブロスが担当している。また、制作No.8のみBlenderを採用し、筆者がCGディレクターを務めた。

今回のVFX Anatomyは、本作の監督陣をお迎えして対談形式でのインタビューと、スタジオブロスと筆者によるCG制作の舞台裏をご紹介する。『ウルトラファイト』の熱気と狂気を受け継いだ監督陣と、新しいテクノロジーの融合に注目していただきたい。

本能で動き、本能で戦い、本能で撮る!

――まずは、企画の経緯を教えてください。

樋口氏:個人的にウルトラマンで一番好きなシリーズが『ウルトラファイト』で。『シン・ウルトラマン』本編のモーションキャプチャを収録している時に、フルCGで『(ウルトラ)ファイト』ができるんじゃないかと企画が始まったんです。

樋口真嗣監督

「ガボラ 死の正拳突き」(制作No.2)より、ウルトラマンとどめの一発カット

――制作前、樋口監督が「本能で動き、本能で戦い、本能で撮る!」とお話されていたのが印象的でした。

樋口氏:見終わった後に何とも言えない微妙な気持ちになるような……本物の『ウルトラファイト』をやりたいと。くだらないことを全力、本気でやるよっていう。結果、Twitterで「『シン・ウルトラファイト』の監督は『シン・ウルトラマン』の監督に謝れ(笑)」って書かれて、どうしたらいいんだっていう(笑)

一同:(爆笑)

――それは『ウルトラファイト』の文脈では最高の褒め言葉ですよね(笑) 座組はどのように決められたのでしょうか?

樋口氏:『ファイト』の狂気を説明しなくても理解してくれて、かつ近くにいる人たちに頼みました。

上田氏:みんな樋口作品をやってきた人たちですね。

上田倫人監督

「遊星は燃えてゐるか」(制作No.6)より、ザラブが振り回されるカット

大庭氏:全員が『シン・ウルトラマン』の撮影現場を経験していたというのは大きかったと思います。

大庭功睦監督

――樋口監督の担当された制作No.1,2,3,8はまさに編集の力で『ファイト』を魅せていたように思います。今回、編集する上でどんなことを大切にされていましたか?

樋口氏:今回はセリフで切るわけではないし、純粋な画のつながりをどう気持ちよく見せるかみたいなところですね。どこかを過ぎるとはりつめたものが緩んじゃう感じがするので。これはリズム感とかとはちがって、素材のピークを探してつなげていくみたいなイメージです。

――素材のピークを重視されているんですね。近年SNSやYouTubeの普及によって、私の周りでも「編集」に触れる人が多くなっています。監督のいう「ピークを見つける力」を伸ばすには、どんなことから始めたらよいのでしょうか。

樋口氏:まずはコピーバンドみたいに自分の一番好きなものを完全再現してみればいいんじゃないかな。それと俺が高校生のときはビデオテープが高かったから、映画のほしいところだけダビングして抜き焼きしていた。それをやると「ここでつないでたんだ」ってわかるし、一番好きだった特撮カットだけつなげると「意外と味気ないな」とか感じて。特撮と特撮の間にあった抜けの画とかが効いていたりとか、効果音のこぼれ(カットをまたいで音が配置されていること)で、テンションが維持されていることに気がついたりとか。それが今の感覚につながっているのかなと。今やってネットに上げたらファスト映画(違法アップロード)になっちゃうんだけど(笑)

――確かに私も制作No.8で初代ゼットン回をコピーして学ぶことが多かったです。ちなみに、なぜ制作No.8では初代ゼットン回の再現をしようと思われたのでしょうか。

中川氏:ゼットン回をやるのは監督のある種の夢みたいなところはあるんじゃないですか?

中川和博監督

「集まれ! 大峡谷の決斗者」(制作No.4)より、「ハイタッチからのヤー」カット

樋口氏:そう、オリジナルの『ファイト』にはゼットン回だけないので。だからまず最初にオリジナル版のゼットン回を編集して、それを完コピしてもらうことに。

上田氏:他の回とは着地点が違うので、他の回とは異なるつくり方にしようと決めました。

――どういった経緯でそんな大役をまだ学生である私に任せていただけたのでしょうか……。

上田氏:若いクリエイターがいいかなと。Blenderでなんでもできる、新しいつくり方をしてくれるほうが面白いかなと思って、Twitterで三宅さんをナンパしました。

樋口氏:Webナンパ(笑)。面識とかあったの?

上田氏:いえ、僕たちがよく使っていた埼玉県本庄市のスタジオがあった高校の出身者というのがまず気になって。それから小学生のころ特撮博物館(2012年、東京都現代美術館にて期間限定で開催)に何度も何度も通っていた、というツイートも見て。この人に声かけるのがいいだろうなと。

――そうだったのですね。お声がけいただいて本当に心の底から嬉しかったです。ところで記事にさせていただく上で気になっているのですが、以前樋口監督とCGWORLDの間には何らかの確執があったという噂を伺っているのですが……。

樋口氏:さっきその話になって、思い出そうとしているんだけど……思い出せないんだよね。でも、確かに10年くらいずっとCGWORLDには出てないと思う。今はそんなことないよ。CG万歳! CG最高!

一同:(爆笑)

バラエティに富んだ『ファイト』の解釈

――制作No.4(中川監督回)には、禍威獣たちのかわいさがギュッと詰まっていました。

中川氏:生き物感、人の動きの生っぽさは特に重視しましたね。この回はスタンダードな『ウルトラファイト』を目指していて、あえて着ぐるみで撮っても成り立つような構成にしています。最後に飛び立つカットもその場ジャンプで誤魔化していますし。

――確かに、王道ウルトラファイトでした。一方で制作No.5(中山監督回)では、ファイトのプロレス要素が前面に押し出されていましたね。

中山氏:プロレスを題材に選んだのは、アクターさんが覆面プロレスラーの××さんだったのが一番大きな理由ですね。

中山権正監督

「閃光の無観客試合」(制作No.5)より、ロープなめの格闘カット

樋口氏:それ言っていいの!?

中山氏:バツバツさんでお願いします(笑)。ただ、覆面レスラーだからこそ表情が見えなくても感情を伝えられたと感じています。

――なるほど。いっぽう制作No.6(上田監督回)は、小さい頃怪獣のソフビで遊んだときの感覚を思い出すような、自由な演出が楽しい回でした。

上田氏:僕の回は人間でない動きを入れようと思っていて。中身がない軽さとか、グニャグニャ感とか。

樋口氏:映画でいうところの「おっこちくん」(撮影で使用するダミー人形のこと)も使ったんだよね。

上田氏:実際にダミー人形にモーキャプスーツを着せて撮っています。あとは土下座スライドのところは樋口監督のアイデアでスタッフでアクターさんを乗せたマットを引っ張って撮影しましたね。

樋口氏:映画『バーフバリ』みたいなね(笑)

――ザラブがビターンと叩き落された上に振り回されるところは衝撃でした……。『シン・ウルトラマン』本編でも八つ裂き光輪でなかなかの扱いを受けていましたよね。

樋口氏:シン・ウルトラマン本編も最初はスペシウム光線で決着をつけるつもりだったんだけど、上田回の演出を見てから、ザラブがこんな酷い奴なら八つ裂き光輪ぐらいでやられないと意味ないんじゃないかと(笑)

――それから、『シン・ウルトラファイト』の中でもNo.7(小串監督回)には、特段狂気を感じました。

樋口氏:レギュレーション違反回だ。

上田氏:もともと基本はエフェクト禁止だからね(笑)

中川氏:僕がジャンプで飛行を誤魔化していたの、なんだったんだっていう(笑)

一同:(爆笑)

小串氏:最初は丁寧に絵コンテとか描いていたんですけど、「『ファイト』とは……」って思い返しちゃって。結構ギリギリに最終版の演出を決めましたね。

小串遼太郎監督

「6次元無頼」(制作No.7)より、ウルトラマン瞑想カット

樋口氏:それも今さら引き返せないくらいのタイミングでね。そのくせこれが『ファイト』なのかって言われるとちがうんだけど(笑)

上田氏:でもこの回が好きでこればかり何度も観ている人もいるらしく。僕らには作れない回でしたね。

――確かに中毒性のある世界観でしたね。制作No.0・9(大庭監督回)は、ウルトラマンのポーズや動きが特徴的でこれもなかなか中毒性がありました。

大庭氏:レッドカードを出されたイタリア人サッカー選手という設定でキャラクターを演じてもらっています。

一同:(爆笑)

大庭氏:実写だと表情とか情報をもたせられる部分が多いんですけど、今回は動きで語る必要があるので難しかったですね。撮影時はオーバーな演技だなと思っていたんですけど、画になるとこれがとても良かった。

――現場で監督自身が「マンマ・ミーア!」と叫びながらディレクションされていたのが印象的でした。

大庭氏:自身の監督作品の映画『滑走路』を撮ったとき、ヒロインの女の子が「監督は一緒にお芝居をしてくれる感じがして嬉しかったです」と言ってくれたから、今回も体当たりで真剣に……って結局オチは爆発なんですけど(笑)

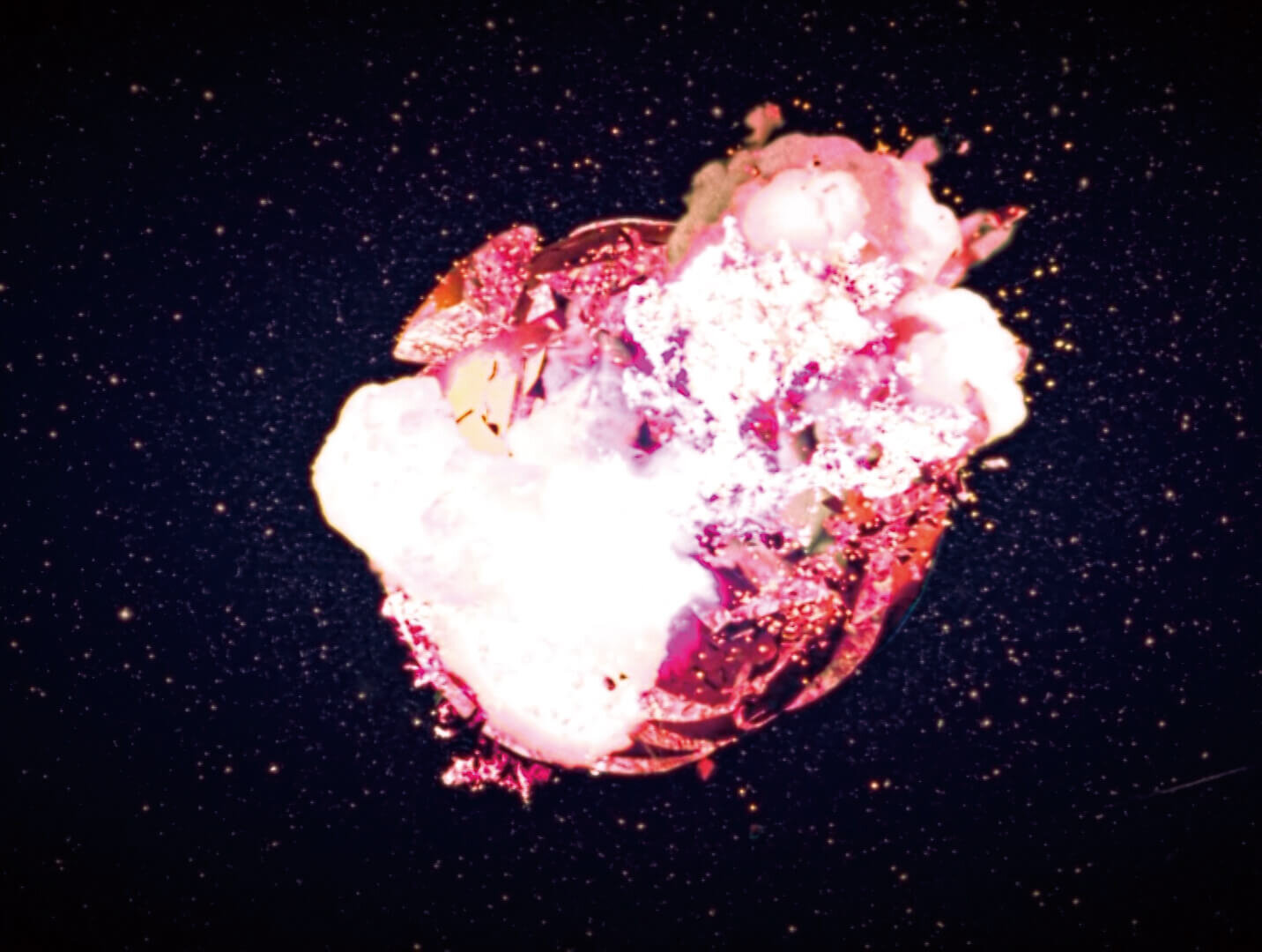

上田氏:爆発カットは納品直前に樋口さんのアイデアで爆発の色を変えたりしましたよね。

樋口氏:あの爆発は、映画『ゾンビ』の日本初公開版だけについている謎の惑星爆発シーンのオマージュで。使い回しの爆発と言えばこれしかないだろと。誰も気がついてくれないんですけどね(笑)

――それは初耳でした。『シン・ウルトラファイト』にはかなりマニアックなネタが多いですよね。

人の話は聞くけど言うことは聞かない

――それから今回、Unreal Engine 4(以下、UE4)やバーチャルカメラ(以下、VC)など比較的新しい技術が使われていましたが、本能で動く撮り方とロジカルな技術の相性はいかがでしたか?

樋口氏:VCとかUE4とか、その場でフィードバックを反映できるようになったのはすごく良いんじゃないかなと思いました。

中川氏:特撮よりむしろ自由度が高くて、監督がおっしゃっている「本能で撮る」に近かったかなと。

樋口氏:ミニチュアでやるのって意外と本能ではできないんだよね。

中川氏:むしろ特撮技術をベースにして、こうしてくださいって伝える方がいろいろ考えなきゃいけなかったり……。

小串氏:今まで、こっちはバレます、こっちは許可が撮れていませんとか、そういう制約の中、なんとか演出家は面白いものを撮ろうとしてきたんです。今回のつくり方は、もちろん決められたフィールドの中という制限はあるけど、ほとんど自由につくれるから、本当に本能で撮るというのが監督ごとに如実に出たんじゃないかなと。

中川氏:5人なら5人、全員ちがう肌触りの作品になったのはすごいなと。決められた制約の中で撮るとどうしても似てしまうんですけど、同じシチュエーションで撮っているのに5本の内容がまったくちがう。それが今回のシステムの自由さだなと感じました。

樋口氏:「青い鳥症候群(※)」というのがあって。すごく良かったんだけど、もう1回やったらもっとよくなるかもしれないみたいな。たいてい期待と裏腹にどんどん悪くなって20、30テイクとテイクを重ねてしまう……みたいなのがあるんだけど、今回はさっきのこれと今のこれをつなげてとかができるのもいいなと。

※「青い鳥症候群」今よりもっと良いものがあるはず、と根拠なく理想を追い求めてしまうこと

――もう1回やったらよくなるかも、から悪くなっていくのは確かに実写現場あるあるですよね……。CGの方がむしろ本能に近いという言葉は腑に落ちました。では、最後に若者へのメッセージをひと言お願いします。

中川氏:人の意見を聞く。人が意見してくれるというのは貴重なことなので。……良いこと言いましたよね?

一同:(笑)

上田氏:僕はテクニカルなことも含めて、どうやったら面白くなるか考えよう。かな。

小串氏:また随分と真面目なことを。

上田氏:だってそういう話でしょう!(笑)

小串氏:僕は「いいからやってごらん」。特撮を生業にしている者からすると、やってみないとわからないことも多々あるので。あまりロジックに偏りすぎずに柔軟に。

大庭氏:僕は体を張ること、それだけです。

上田氏:ほんとにひと言だ(笑)

中川氏:下手に深そうなこと言って掘られたくないという心理で(笑)

樋口氏:みんなの話を聞いていて大事だなって思うのは、人の話を聞くってことかな……。

中川氏:ぼく言いませんでしたそれ?(笑)

一同:(爆笑)

樋口氏:人の話は聞くけど、でも、結果的に言うことは聞かない。みんな勝手でいいんじゃないのって改めて思いました。

一同:(再び爆笑)

上田氏:『ウルトラファイト』っぽい締めですね。

樋口氏:でもまぁそういうものかな、と思いましたね。

――最高です。個人的にも各監督の言葉が身に染みて心が高ぶりました。ありがとうございました!!

<01>ウルトラファイト魂へのアプローチ

常に完成に近い状態で可能性を試す

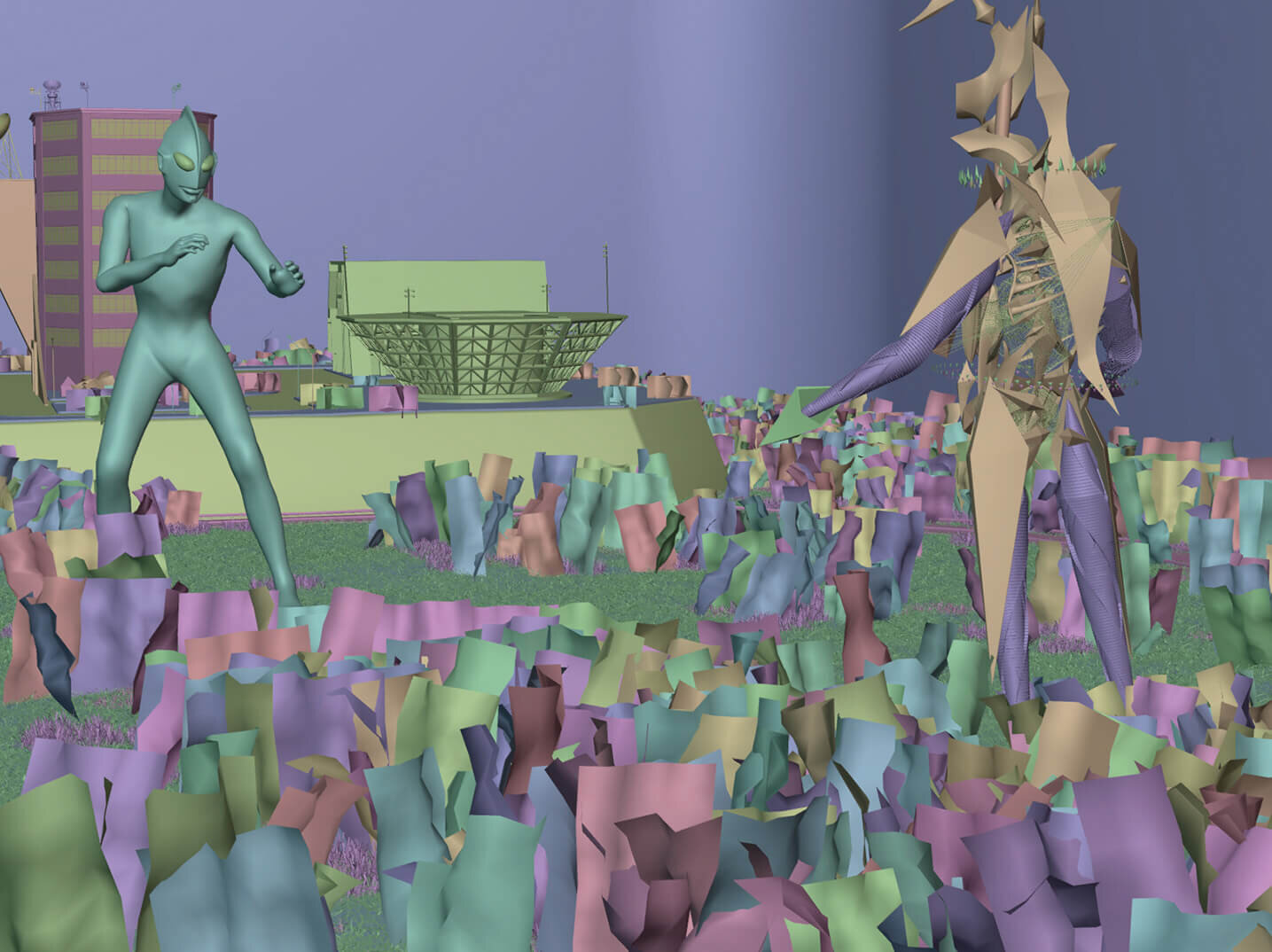

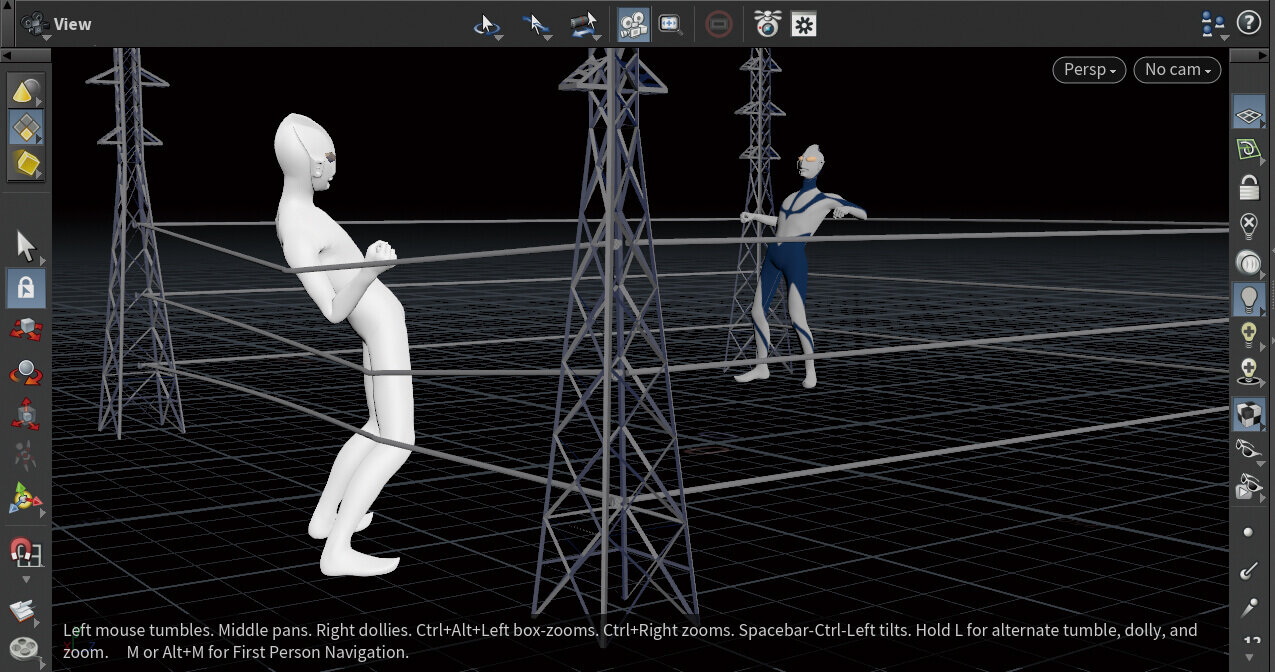

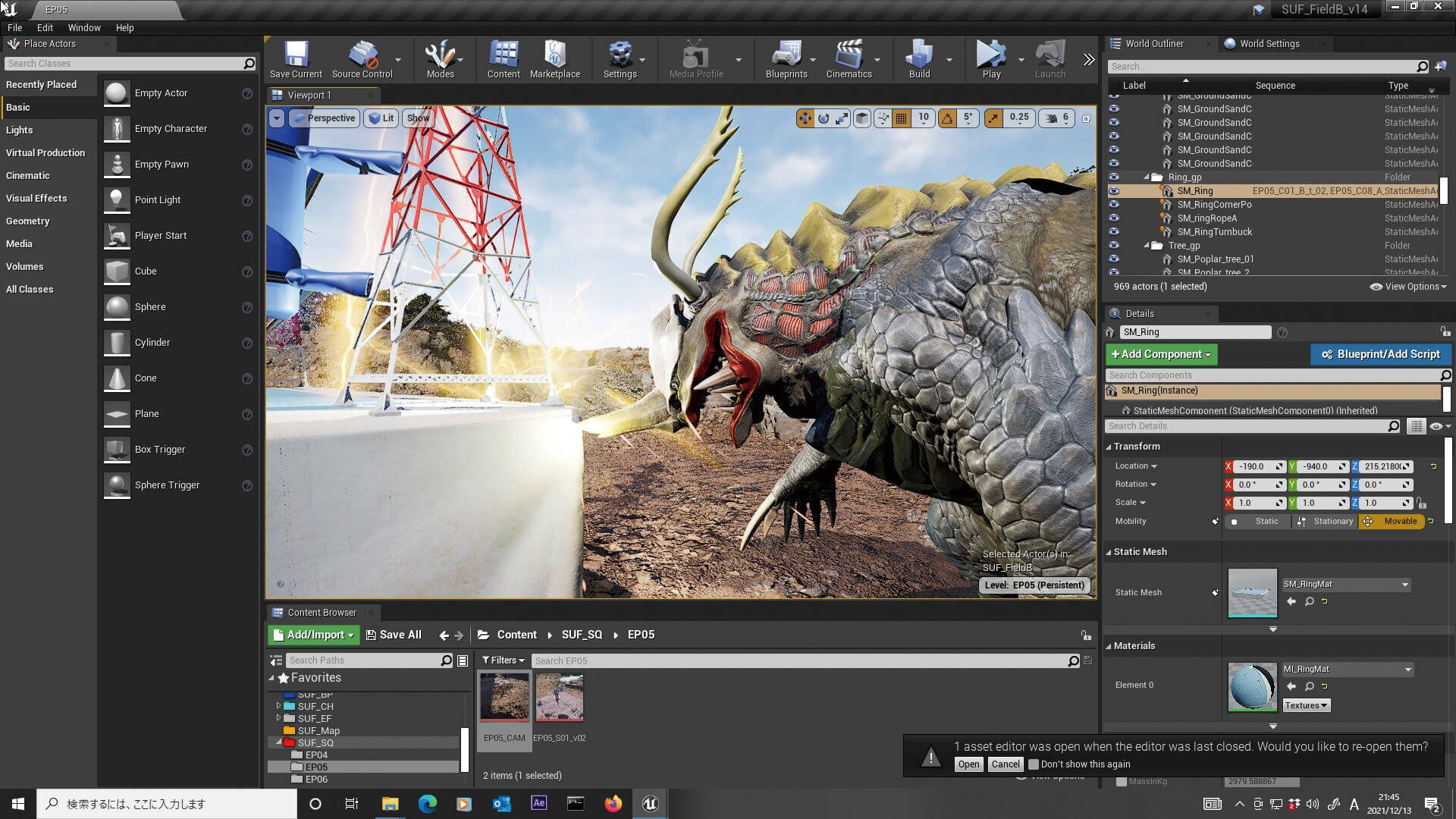

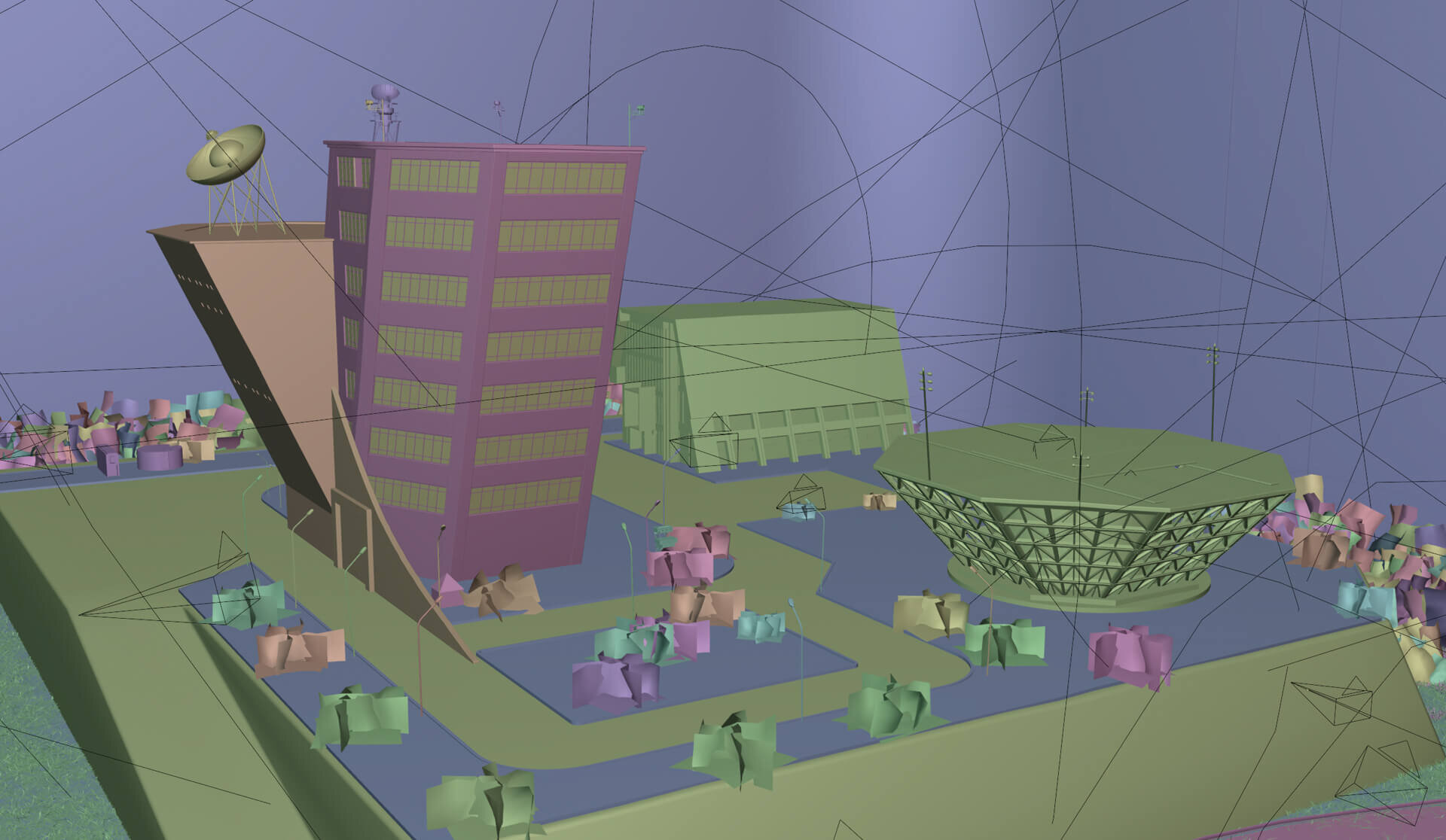

先述の通り、制作No.0,4,5,6,7,9のCG制作はスタジオブロス、モデリングブロスが担当した。CGディレクターの大隅雅史氏はこうふり返る。「もともと個人的にもウルトラマンが好きだったので、最初お話をいただいたときCGでファイトをやるのかと驚いたと同時に、どうアプローチするのか気になりました」。制作のメインツールとしてUE4を採用したのは、パフォーマンスの面とVCから出力まで1つのソフトで完結できるところが大きかったという。「話数が多く結構な物量があるので、通常のレンダラではレンダリングコストが高すぎるなと。加えてファイトのライブ感を表現するためにVCを使うべきだと考えていたので、総合的にUE4を選びました。」(CGディレクター・鈴木裕康氏)。

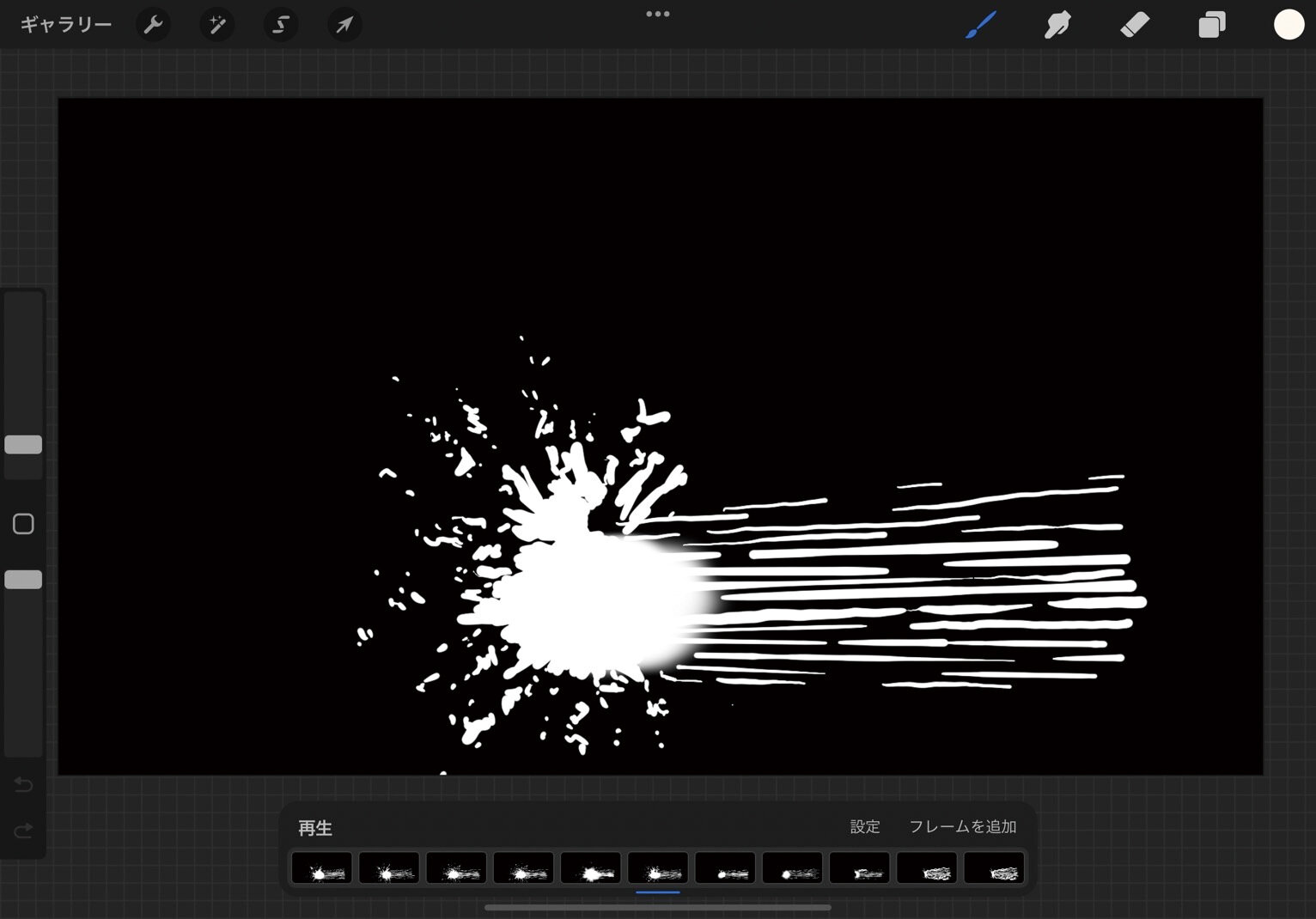

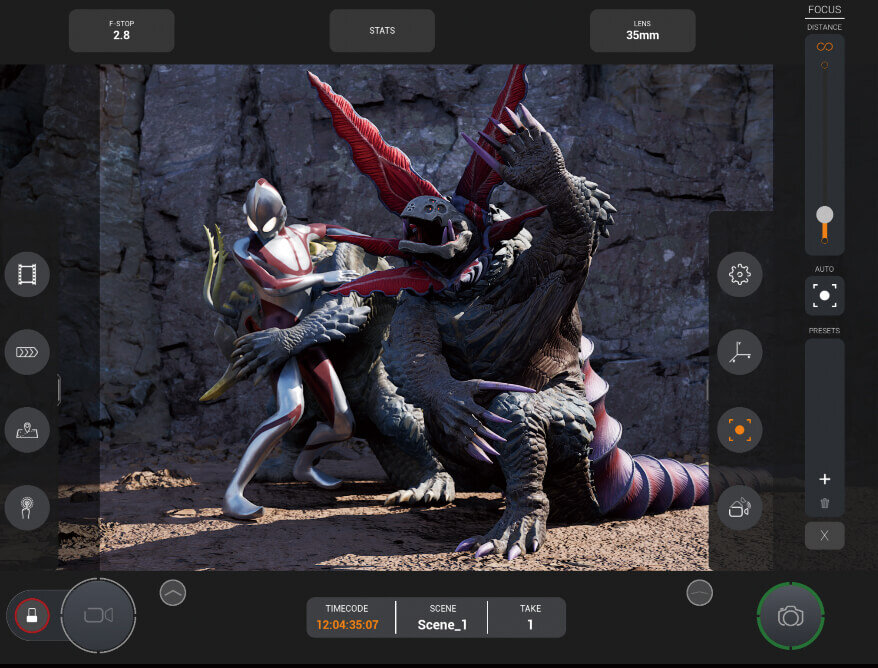

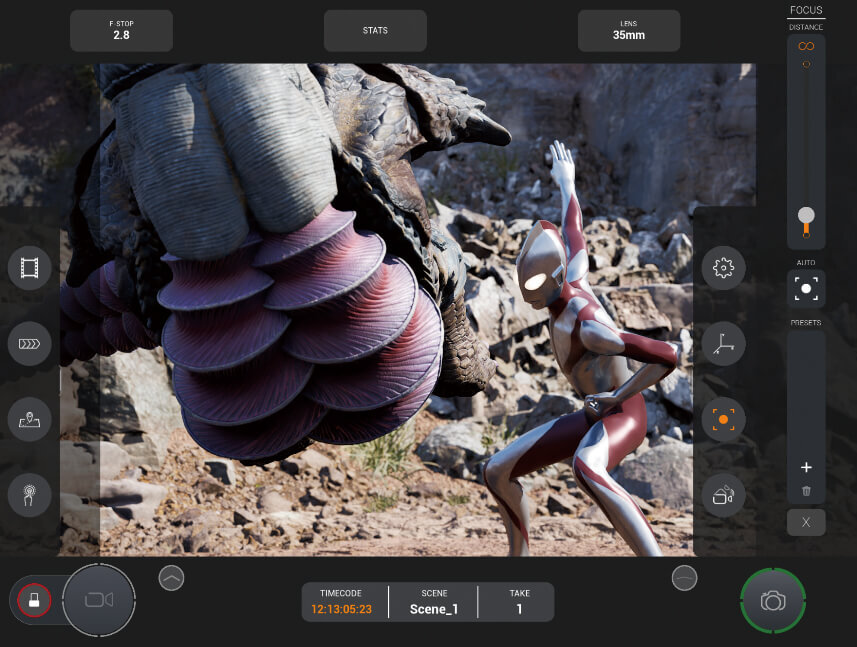

本作は、まずキャラクターのモーションキャプチャを撮り、後からVCで構図決めというフローで制作された。通常のフルCGアニメーションとはまったく異なるつくり方だったが、リアルタイムレンダラのおかげで常に監督と共通認識をもちながら作業を進められたという。「制作No.5のにせウルトラマンは、『シン・ウルトラファイト』独自のカラーリングになっています。こうしたカラーリングのパターン出しや割れる石の物理シミュレーションなど、ほぼ完成形に近い状態で調整できるのはいろいろな可能性を試せて良かったと感じています」(大隅氏)。

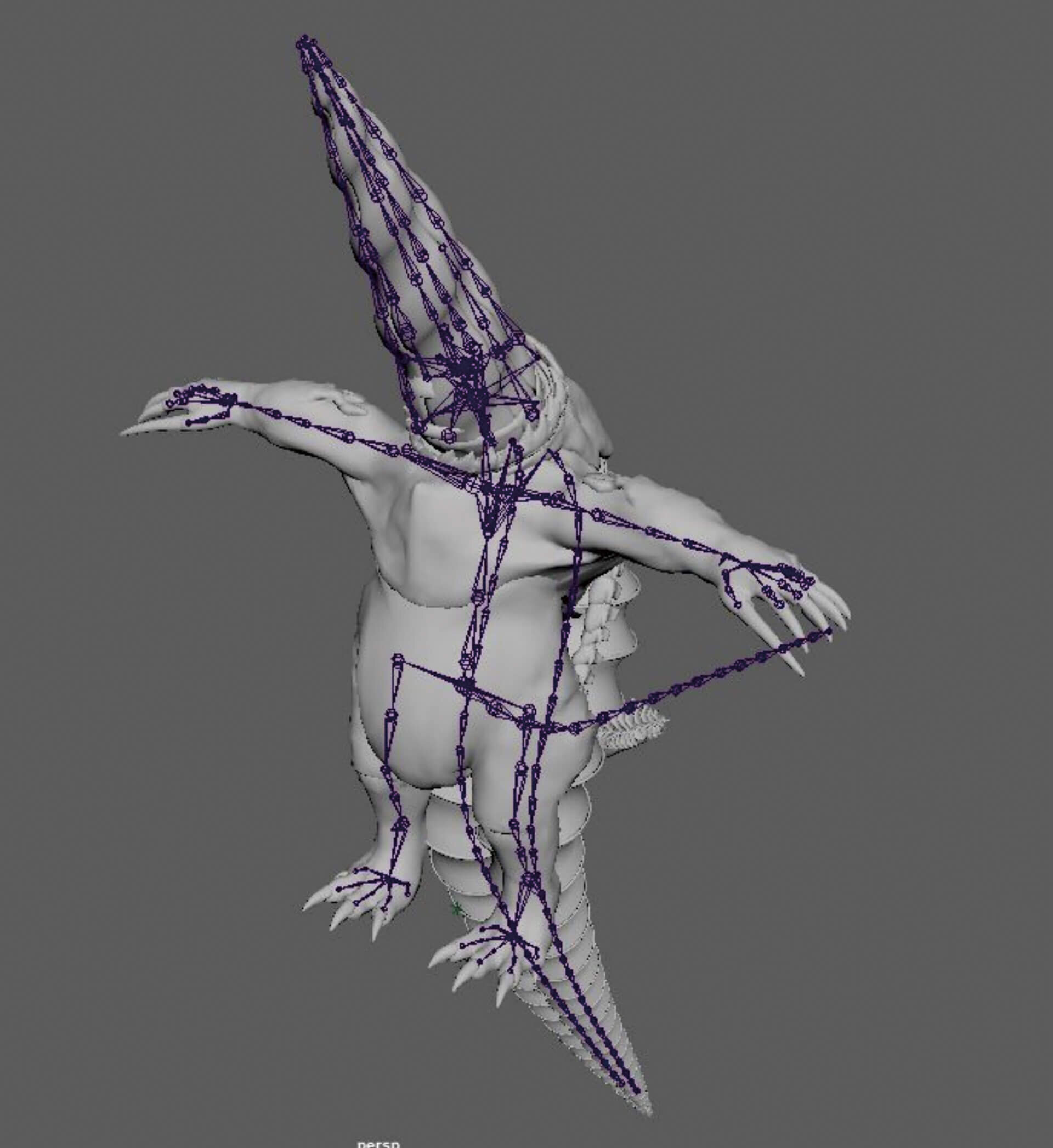

今回、キャラクターのモーションキャプチャやVCに加えて、口パク用のAIギニョールが開発された。「AIで手の骨格推定をすることで、手の開き具合で禍威獣たちの口を動かせるようにするシステムです。LiveLinkでUE4上のキャラクターにリアルタイムで反映されるので、まるで手で動かす人形のように口パクの動きを付けることができます」(AIギニョール・嶋田裕太氏)。一方、禍威獣のしっぽはリグによって表現されている。「しっぽの先にIKハンドルを付けておいて、本体の動きに対して少し遅れてついてくるような挙動を組み込むことで、たらんとしたしっぽの動きを目指しました」(鈴木氏&キャラクターリギング・高橋友梨氏)。

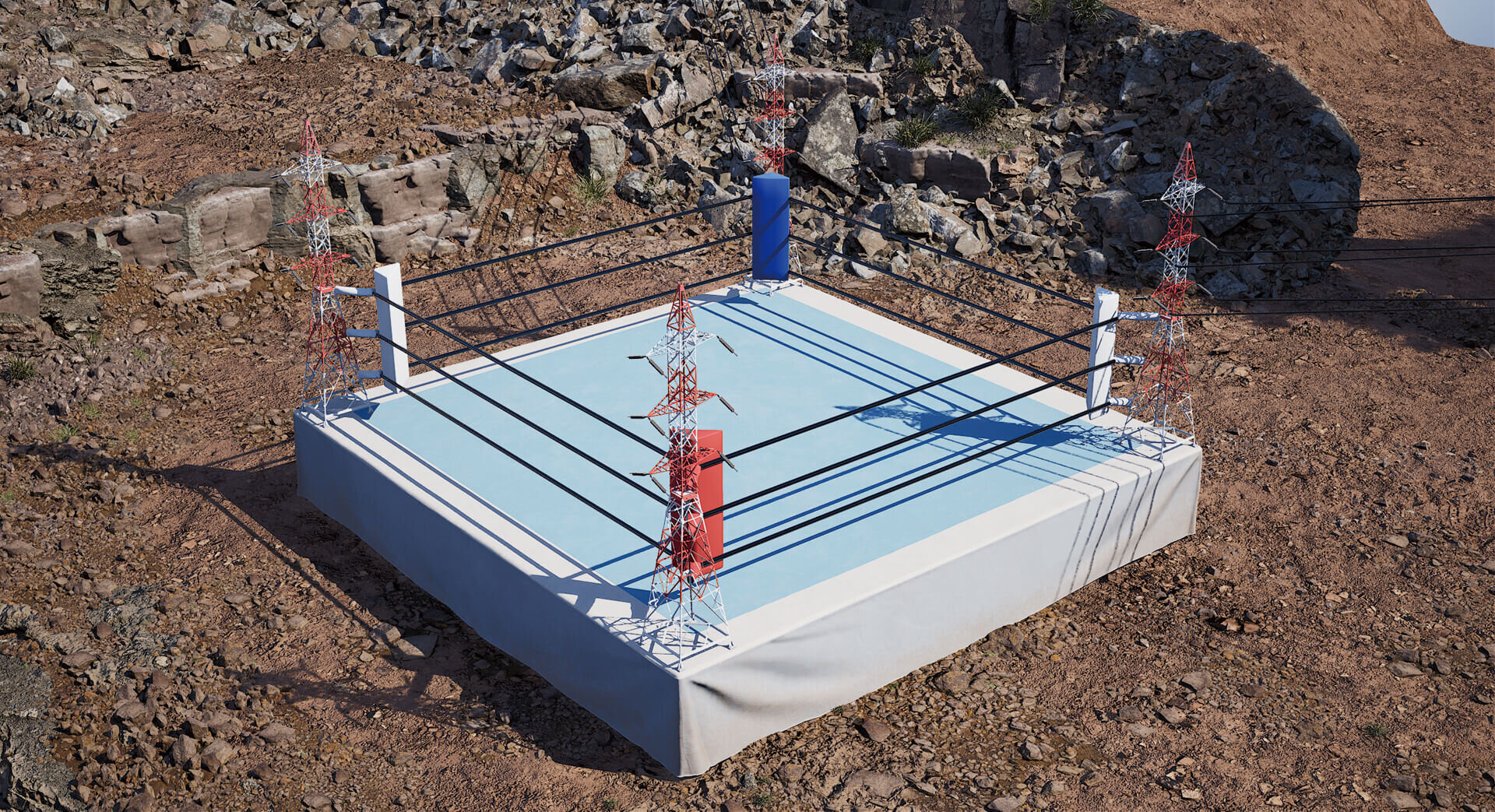

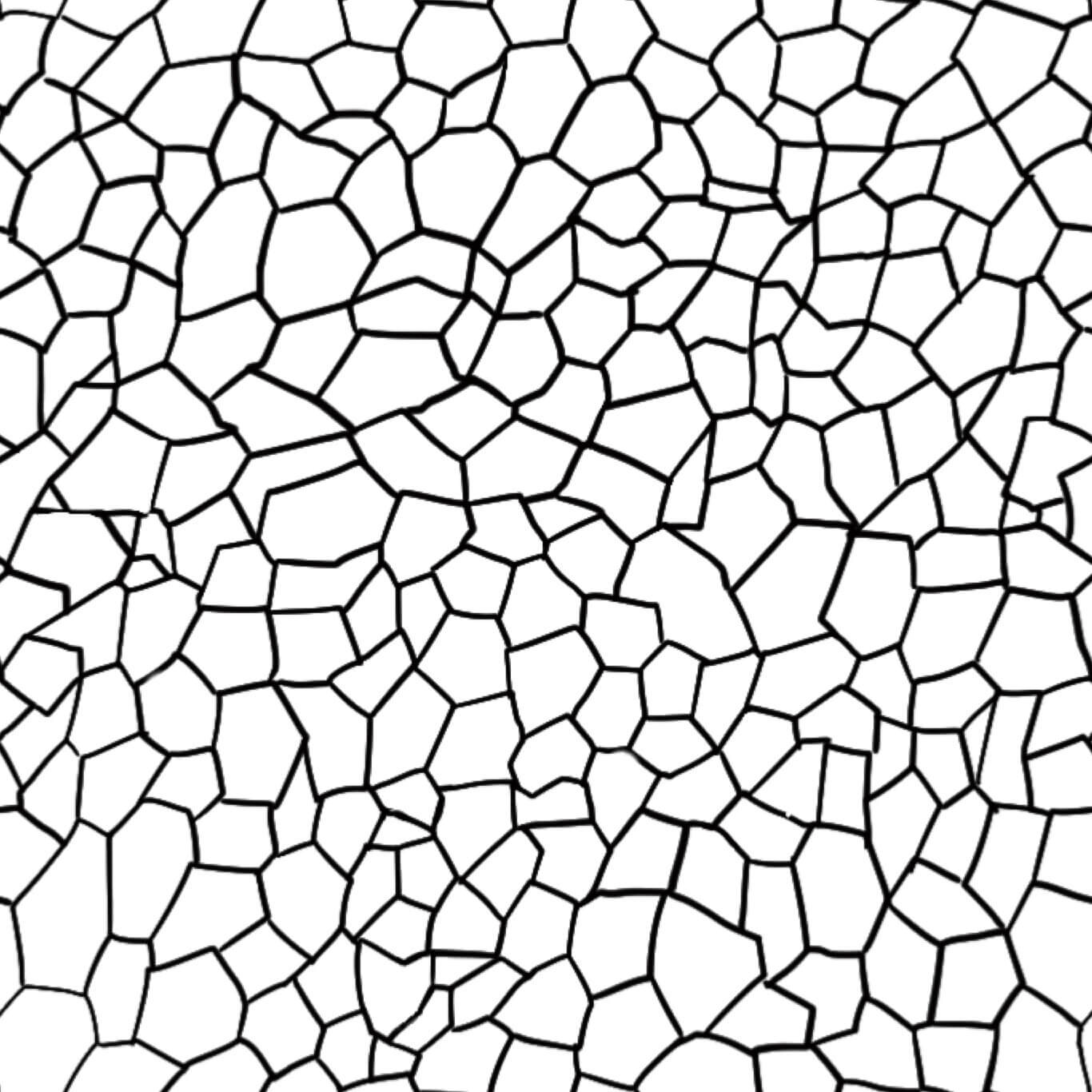

また、プロレスのリングのロープ表現には、Houdiniが用いられた。「撮影時にロープはなかったので、キャラクターのコリジョンを取ってHoudiniのVellumでロープのたわみを表現しました。実はコーナーポストも引っ張られて動いています」(特殊効果・古屋拓実氏)。

Unreal Engineバーチャルカメラの様子

AIギニョールの様子

ガボラのリグ

Houdiniによるプロレスリングのロープ表現

UE4レイトレースの比較

シェーダのよる目の表現

にせウルトラマンのカラーのチェック画像

割れる岩の表現

<2>ウルトラファイトの舞台表

安っぽいCGではなく安っぽい実写を目指す

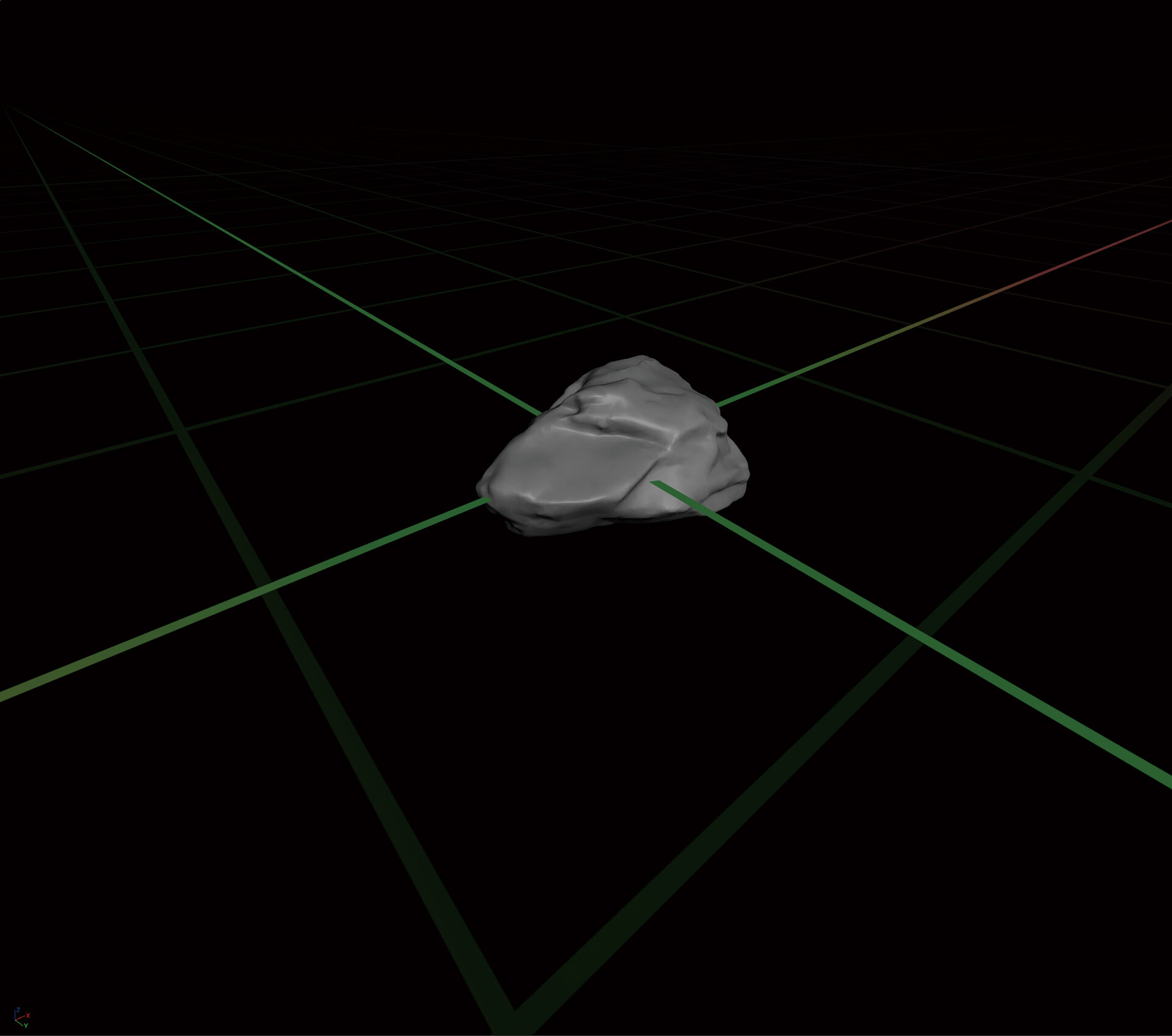

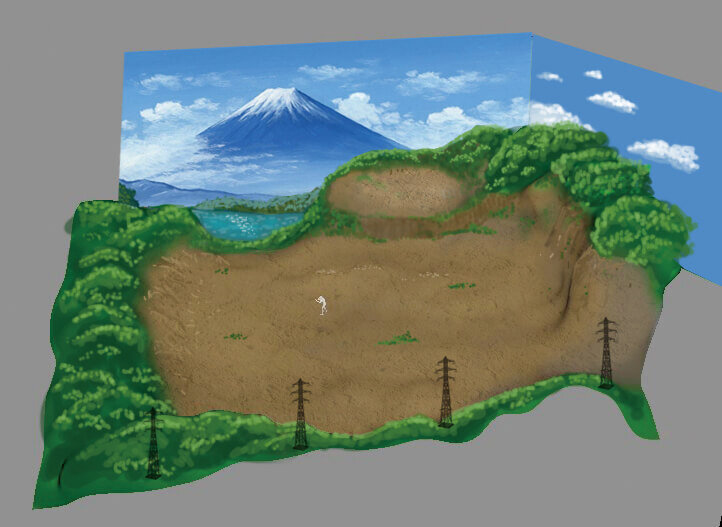

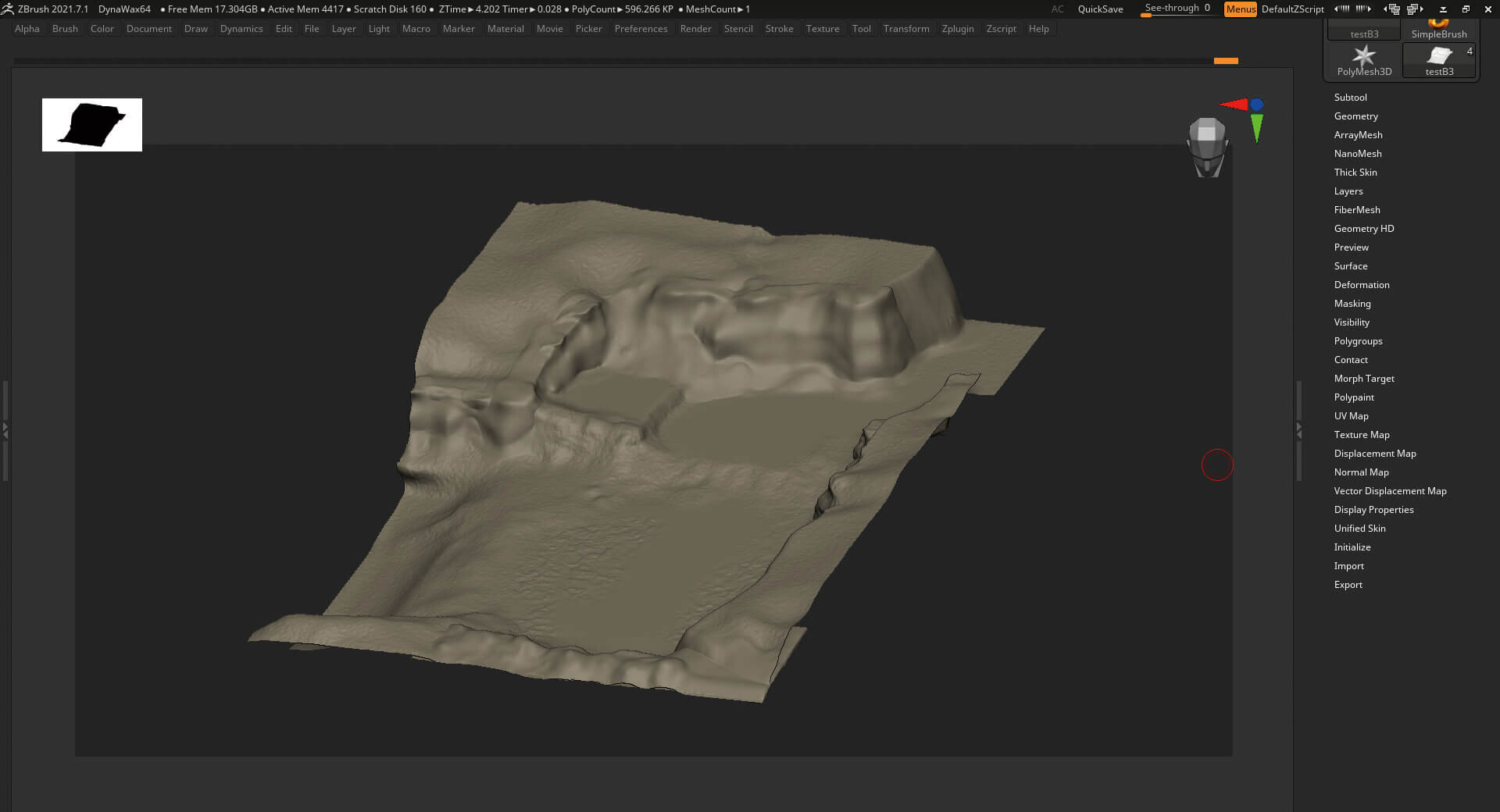

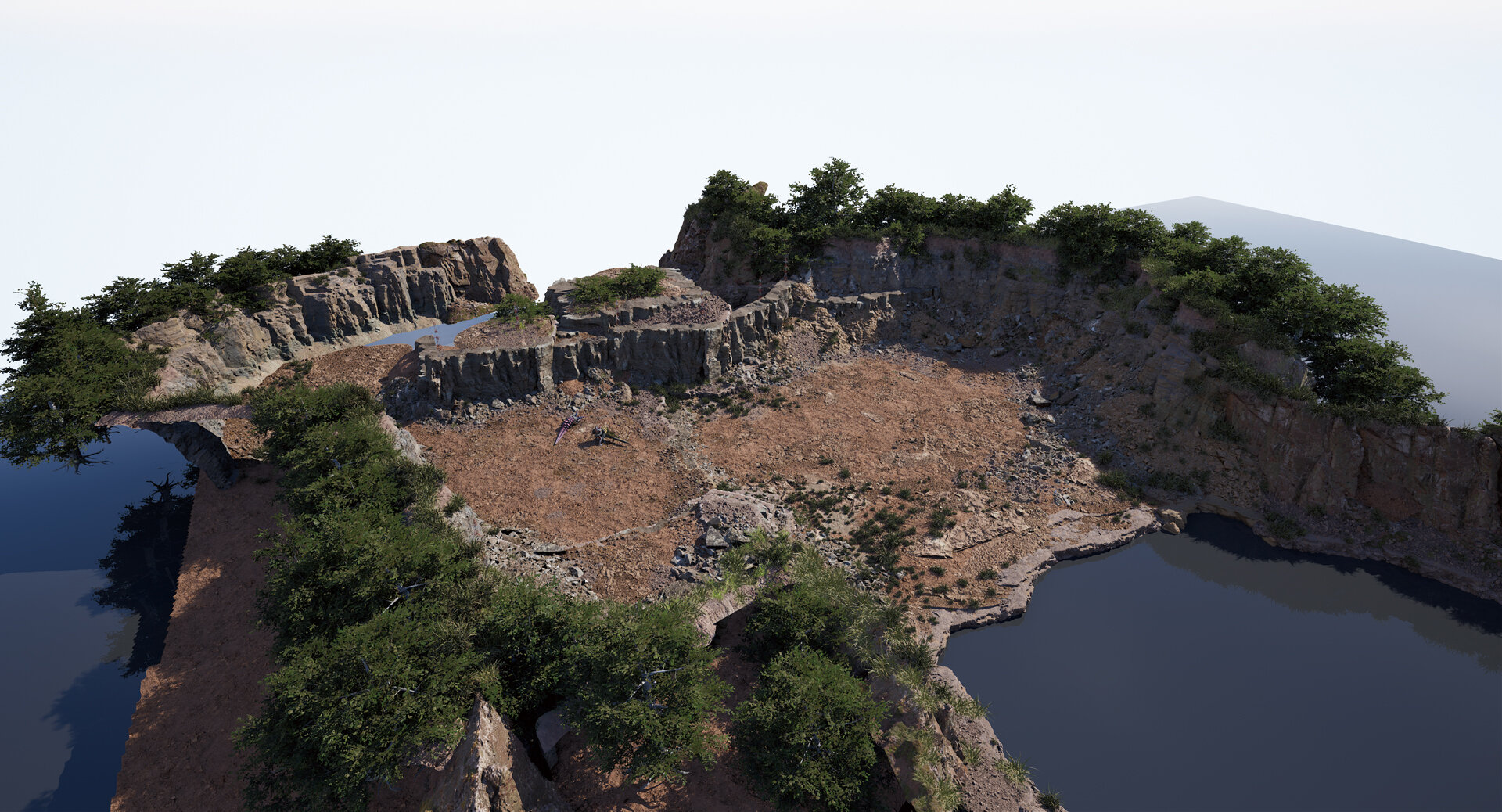

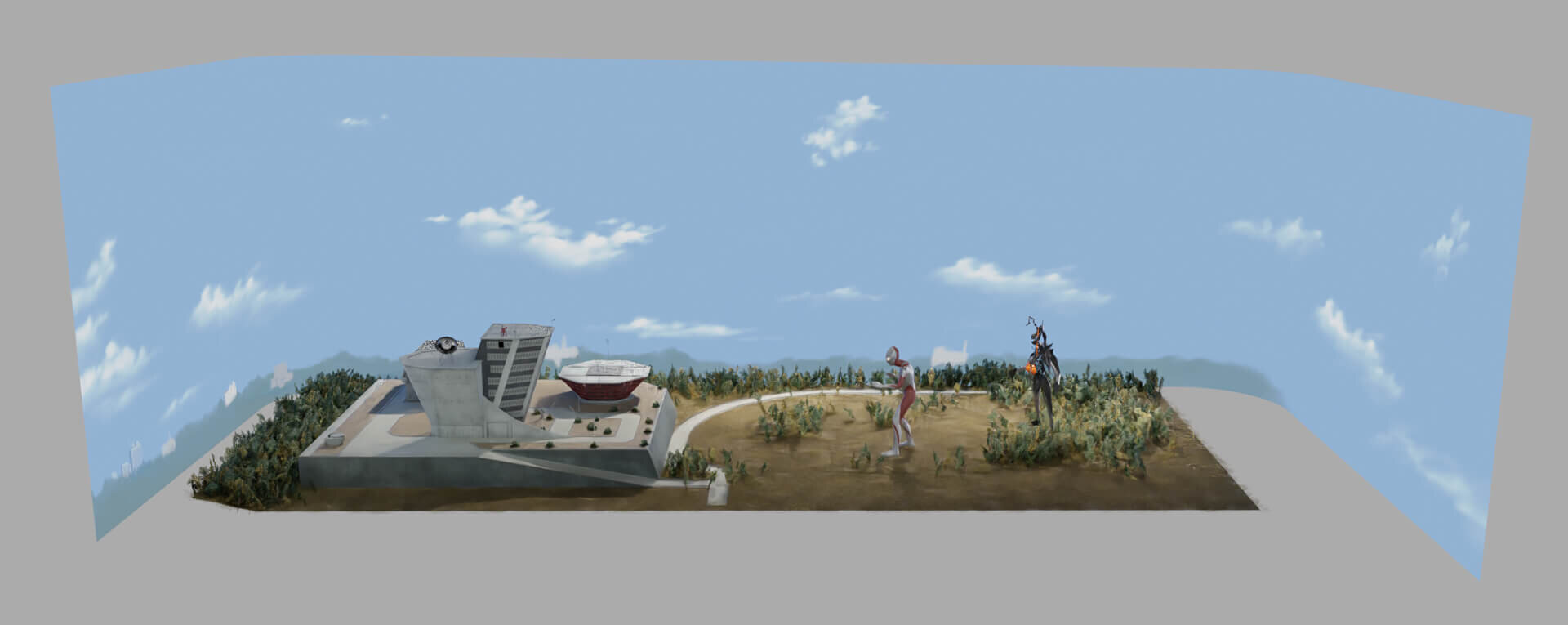

制作No.0,4,5,6,7,9では、採石場と浜辺の2種類の舞台がつくられた。両舞台ともオリジナル版『ウルトラファイト』で頻繁に登場する舞台で、今回はそのオマージュとなっている。「今回の背景モデルは安っぽいCGではなく、良い意味での安っぽい実写を目標にしています」(背景スーパーバイザー・荷田健二氏)。

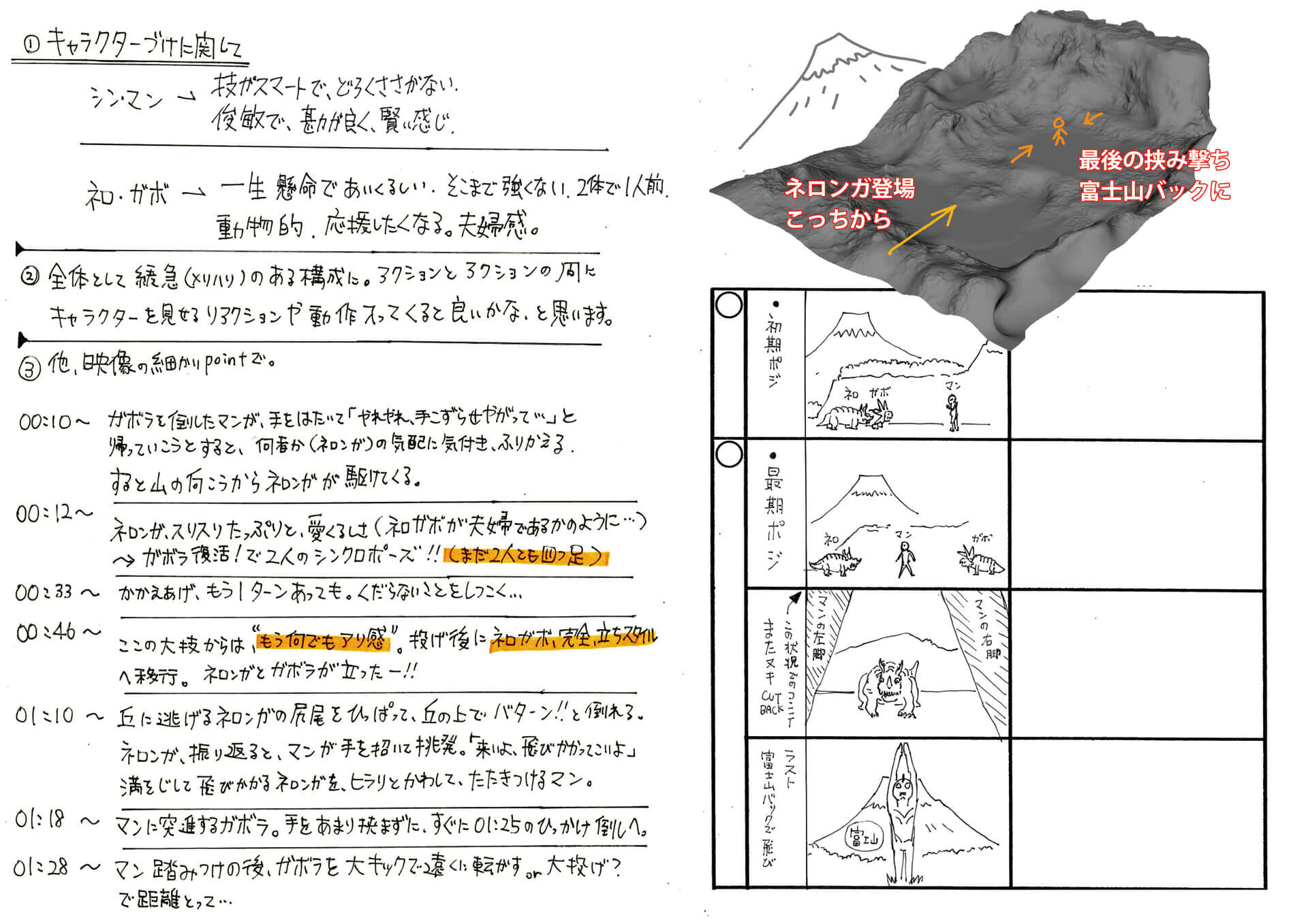

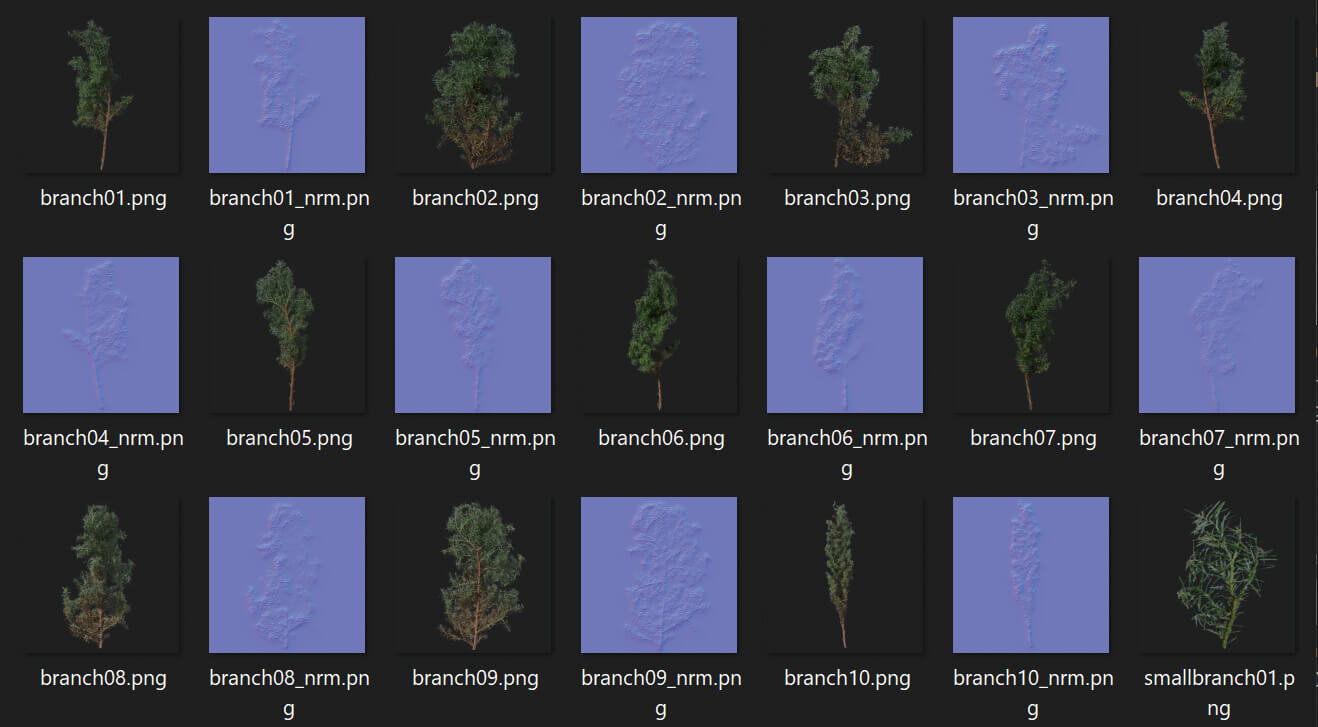

まず採石場の制作は、中川監督からのイメージボードを基にベースモデルをつくるところから始まった。「監督からの意見をすぐ反映しやすいのはスカルプトのため、ZBrushでベースモデルを作成しました。OKが出た後、UE4にもっていってアセットに置き換えていきました」(荷田氏)。採石場の8割ほどは、Megascansのアセットが用いられた。「ライブラリにあるものは使い、ないものだけをつくるようにしています。オリジナルでつくったのは、主に富士山とプロレスのリング、高圧鉄塔ですね。採石場の背景はいくつか別の質感のスキャンモデルを重ねたり、場合によっては崖の上部だけZBrushやSubstance 3D Painterで土っぽく改造して馴染ませたところもあります。『ウルトラファイト』は基本的に平らなところが舞台なので、特に地面の情報量が少なくならないよう気を使いました。」(荷田氏)。

樹木は、マーケットプレイスのものが使用された。「湖の奥の方の森の木は板ポリなんですが、完全に板ポリだとライティングで立体感が出せないので、部分的に3Dの木を混ぜたりしています」(荷田氏)。また、各オブジェクトはマージせずアセット単体で配置しておくことで、カメラがオブジェクトに埋もれてしまうときなど、カットごと、部品ごとに表示・非表示の切り替えを可能にしている。「オブジェクトとオブジェクトの間に別の種類のオブジェクトを挟むことで、境界を馴染ませています」(荷田氏)。

浜辺の舞台は、実際にオリジナルの『ウルトラファイト』で撮影場所だった伊豆下田の実景がベースになっている。「皆で下田の浜辺に行って素材を撮影してきました。地面は新たに作成していますが、基本は360度映像、解像度が足りないところは実景を書き割りとして使っています。目指しているところが安っぽい実写なので、こういう工夫も大事なんです」(UEスーパーバイザー・田村耕一郎氏)。

制作された背景

監督からの指示書

オブジェクトの表示・非表示

カメラの位置によってオブジェクトの表示・非表示を変える様子

作成されたアセット

UE4での作業の様子

<03>ゼットンとウルトラマン

Blenderで全52カットを再現する

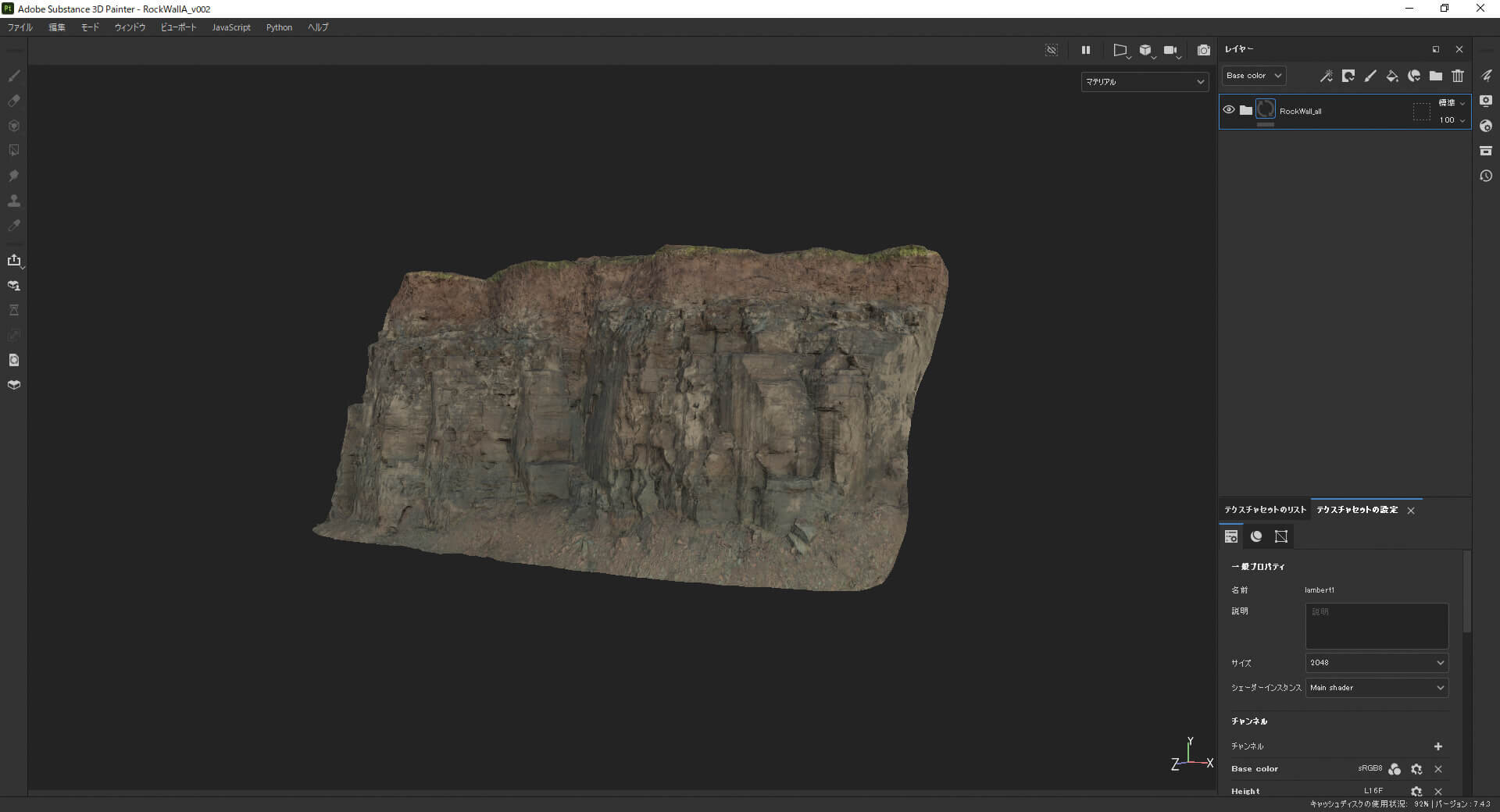

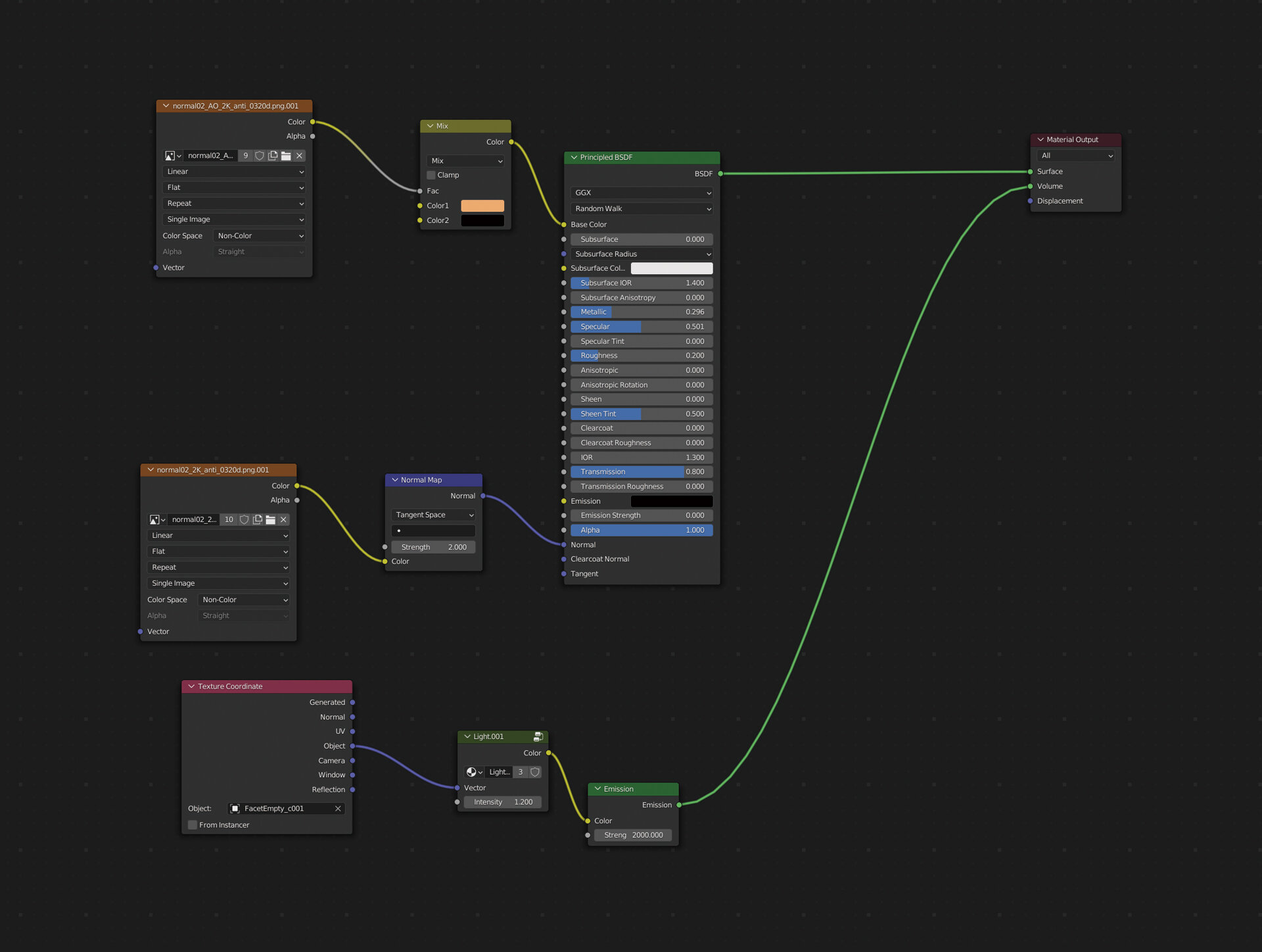

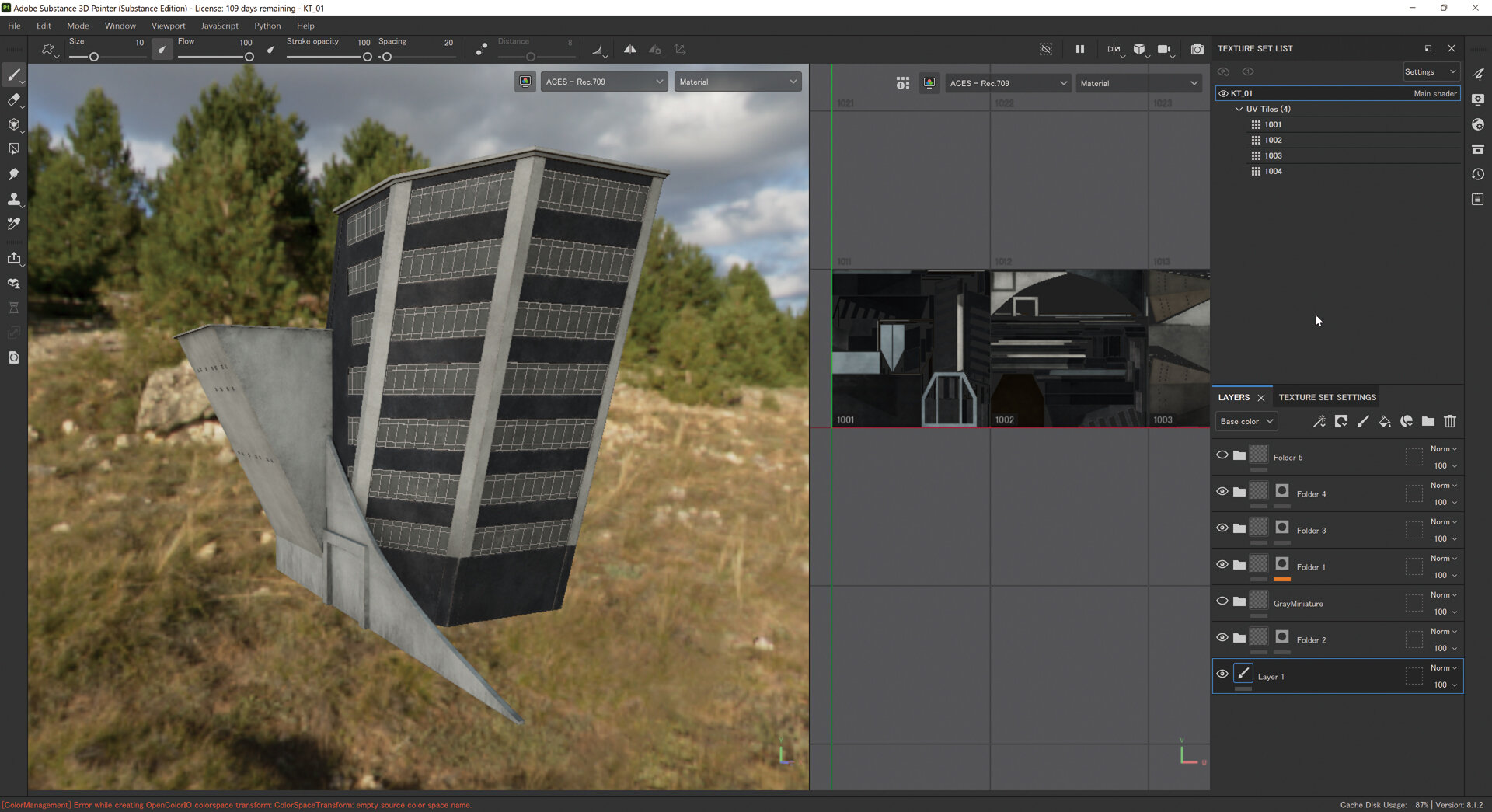

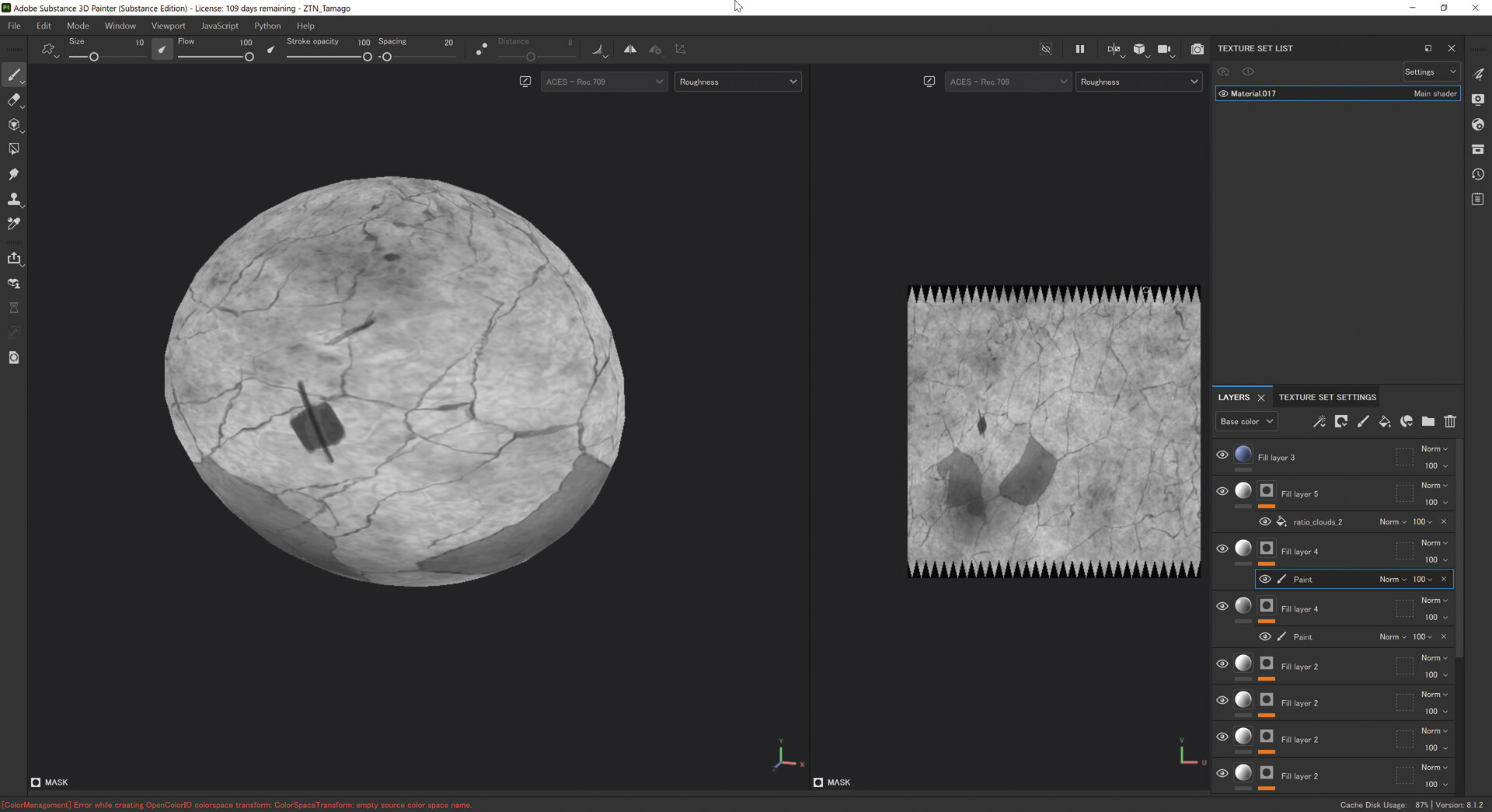

制作No.8「ゼットン火の車」は筆者がCGディレクターを担当した回だ。主な使用ソフトは扱いに慣れているBlender、Substance 3D Painter、Nuke、DaVinci Resolveだ。Blenderでモデリング、リギング、シーン制作からレンダリングまでを行い、Nukeでライトパスやエフェクトをコンポジット、DaVinci Resolveでカラーグレーディングを行なっている。

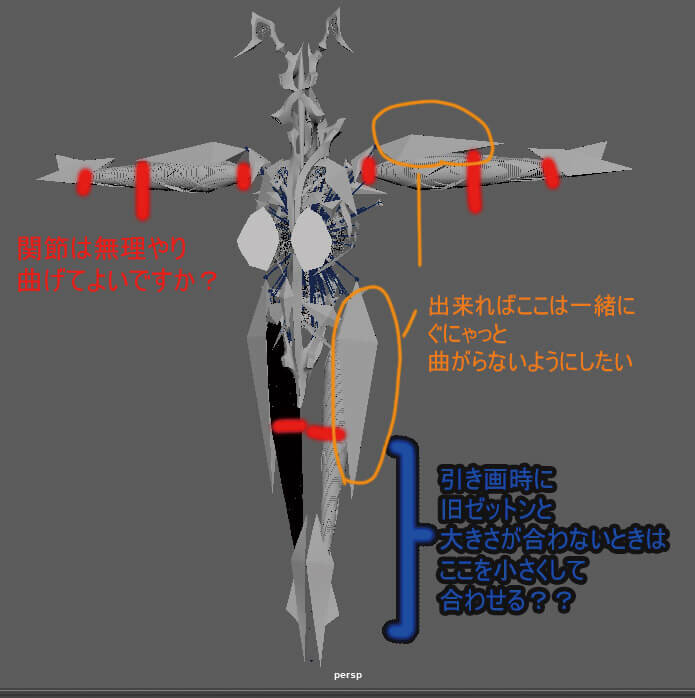

他の回同様、キャラクターの動きは基本モーションキャプチャによるものだ。とはいえモーションキャプチャは全コマにキーフレームがついているため、カットの選出や編集、動きの修正などがやりずらい。今回は効率化のために、実際の作業はローポリかつキーフレームを間引いた作業用アセットで行い、レンダリングはハイポリの本番用アセットに変換されるよう環境を整えた。

なかでも大きな壁となったのは、キャプチャデータのBlender上でのセットアップだった。今回キャプチャ時のモデルは映画用モデルをそのままアクターさんのサイズに合わせていたため、スケルトンとメッシュにそれぞれ異なるスケールトランスフォームがかかっていた。このようなAutodesk独自のトランスフォーム情報が含まれたfbxデータは、Blenderで開くとメッシュの座標やスケールがズレてしまう問題がある。各種アドオンやMaya、MotionBuilder上での修正などを試したが、最終的にはBlender用にリグをつくり直し、モーションキャプチャデータをBlender上でリマップする方法が最も効果的だった。モーションとキャラクターリグを別に管理したことで、副次的に体型の修正や新しい可動パーツの追加もしやすい

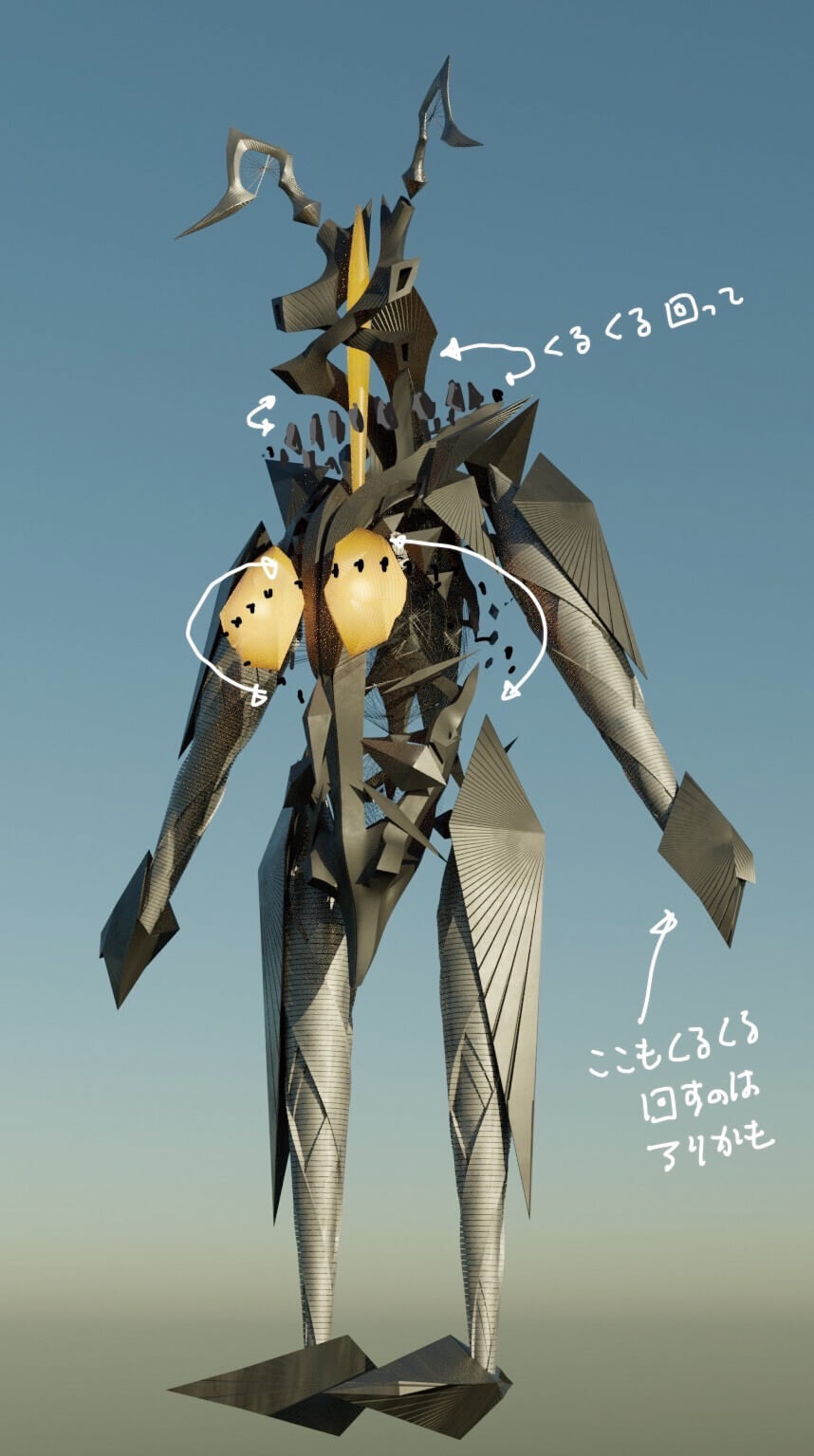

柔軟なリグ構成にできた。『シン・ウルトラファイト』版のゼットンは樋口監督の「『ファイト』にふさわしい、適度なクタクタ感」というオーダーの下、『シン・ウルトラマン』本編とは大きく異なる体型、動き方になっている点にご注目いただきたい。

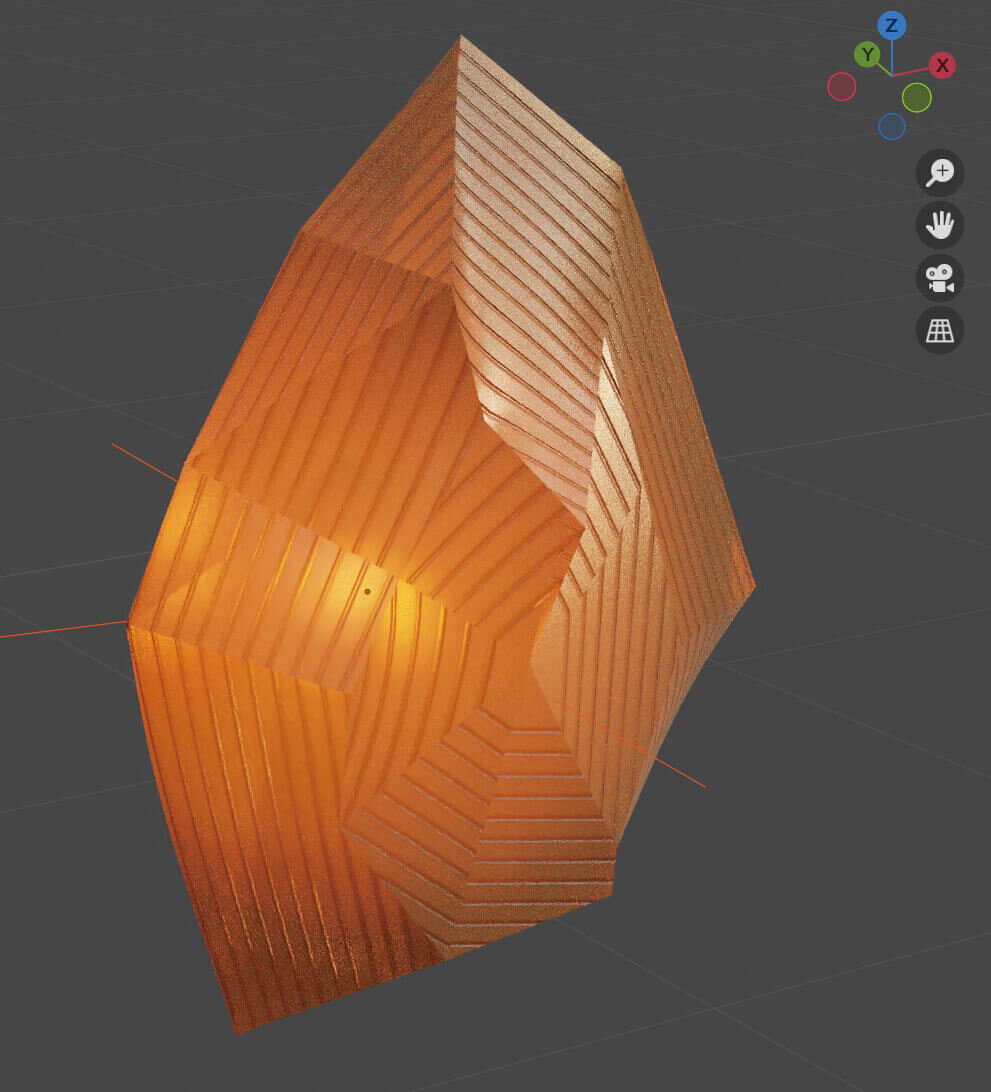

また、シェーダもBlenderのCyclesレンダラ向けにイチから組み直した。特にこだわったのは着ぐるみらしい質感と、電飾の表現だ。特撮の着ぐるみは一般的にラテックスで作られていたため、ゴムらしいマットで柔らかい質感の塩梅を探った。電飾シェーダは中にホワンと光源があるように見せたかったため、エンプティオブジェクトで位置を指定し、その付近がぼんやりと明るくなるようにボリュームマテリアルで表現した。ボリュームは実際に内部に光源を置くよりも軽く、コントロールもしやすい。ゼットンのオレンジ色の縦長パーツの電飾も同様の組み方で、エンプティにアニメーションを付けることで動きを表現している。

ウルトラマンとゼットンがにらみ合うシーン

ゼットンのデザイン変遷

シン・ウルトラファイト版ゼットンのデザイン変遷。映画版から全体の太さや頭の大きさ、足の向きや装飾を変更した

内部照明風シェーダ

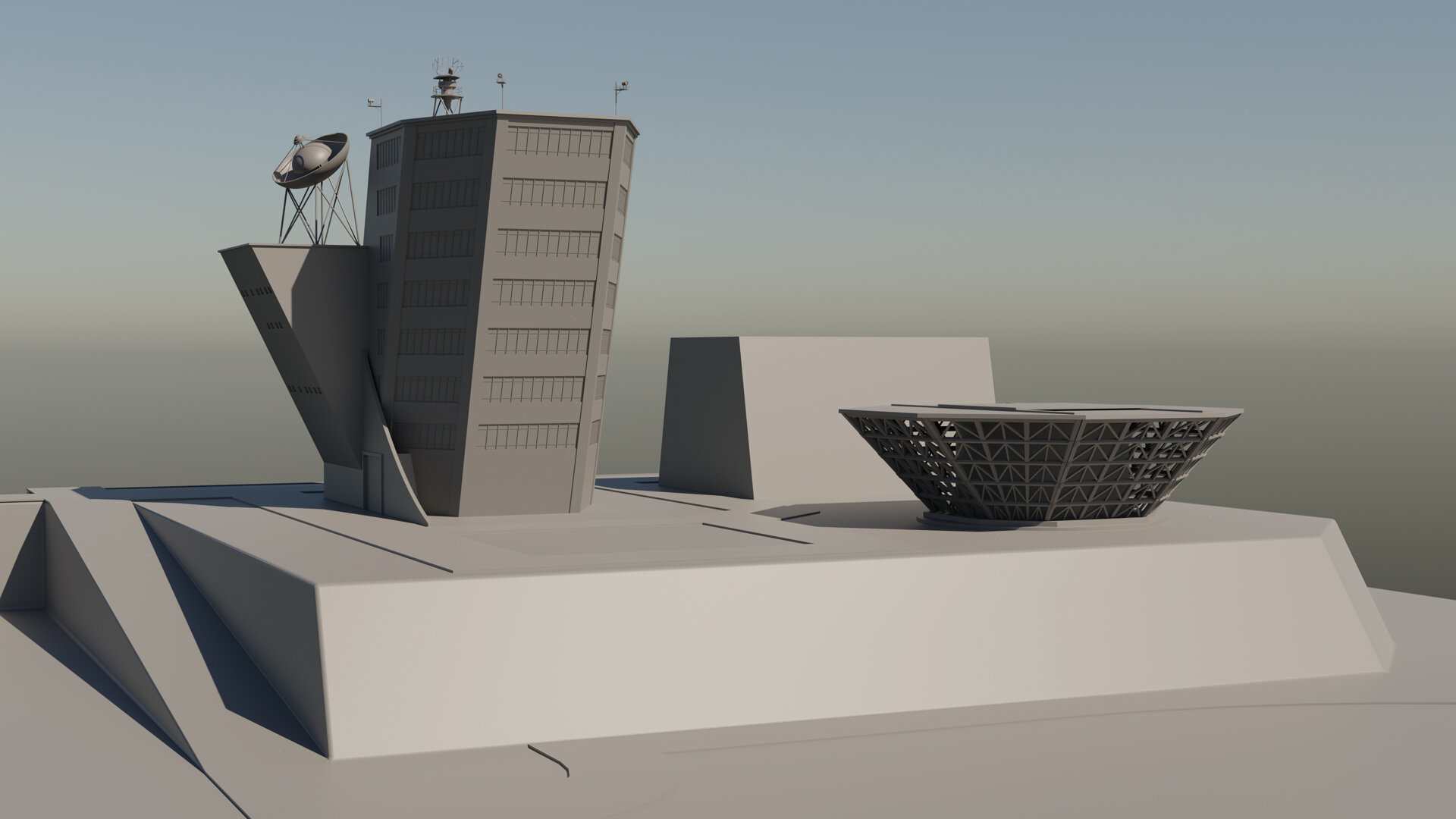

<04>科特隊基地

特撮の空気感をCGで表現する

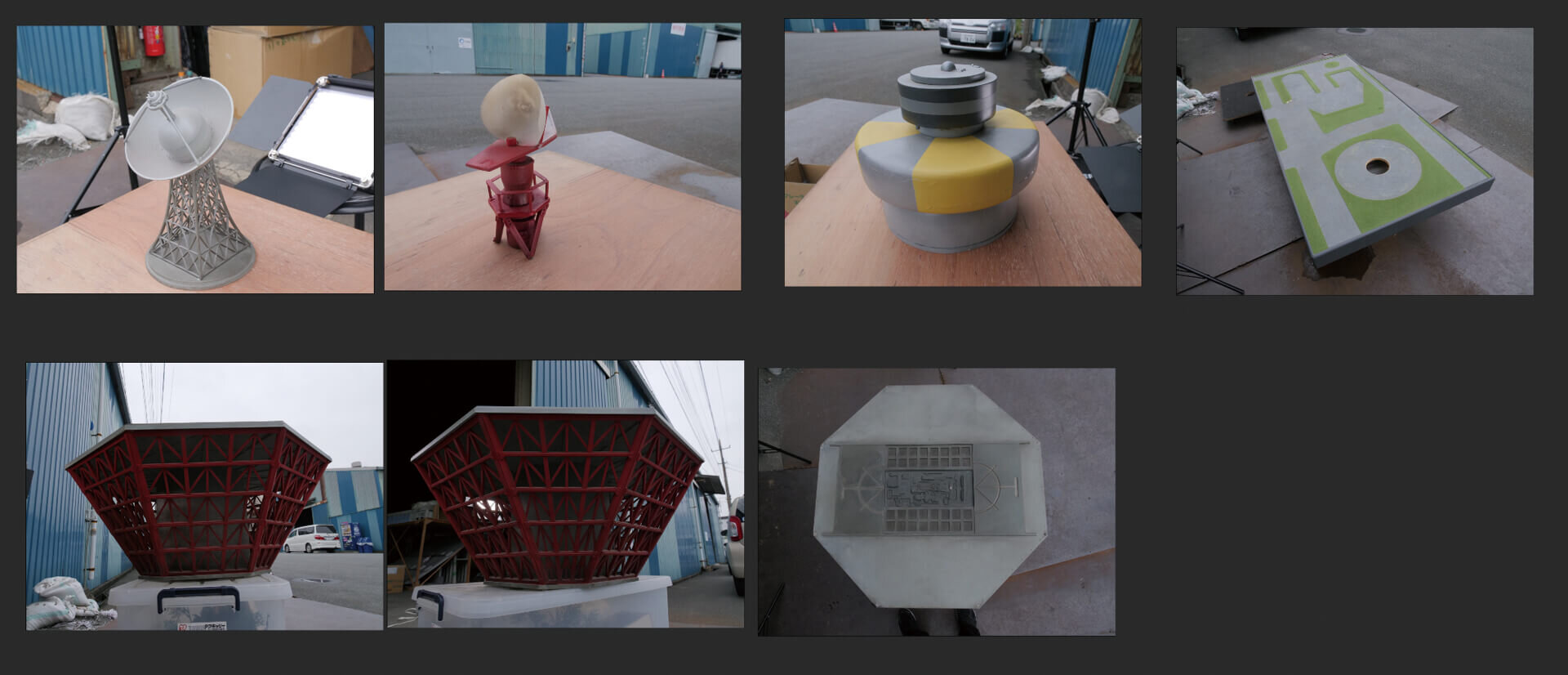

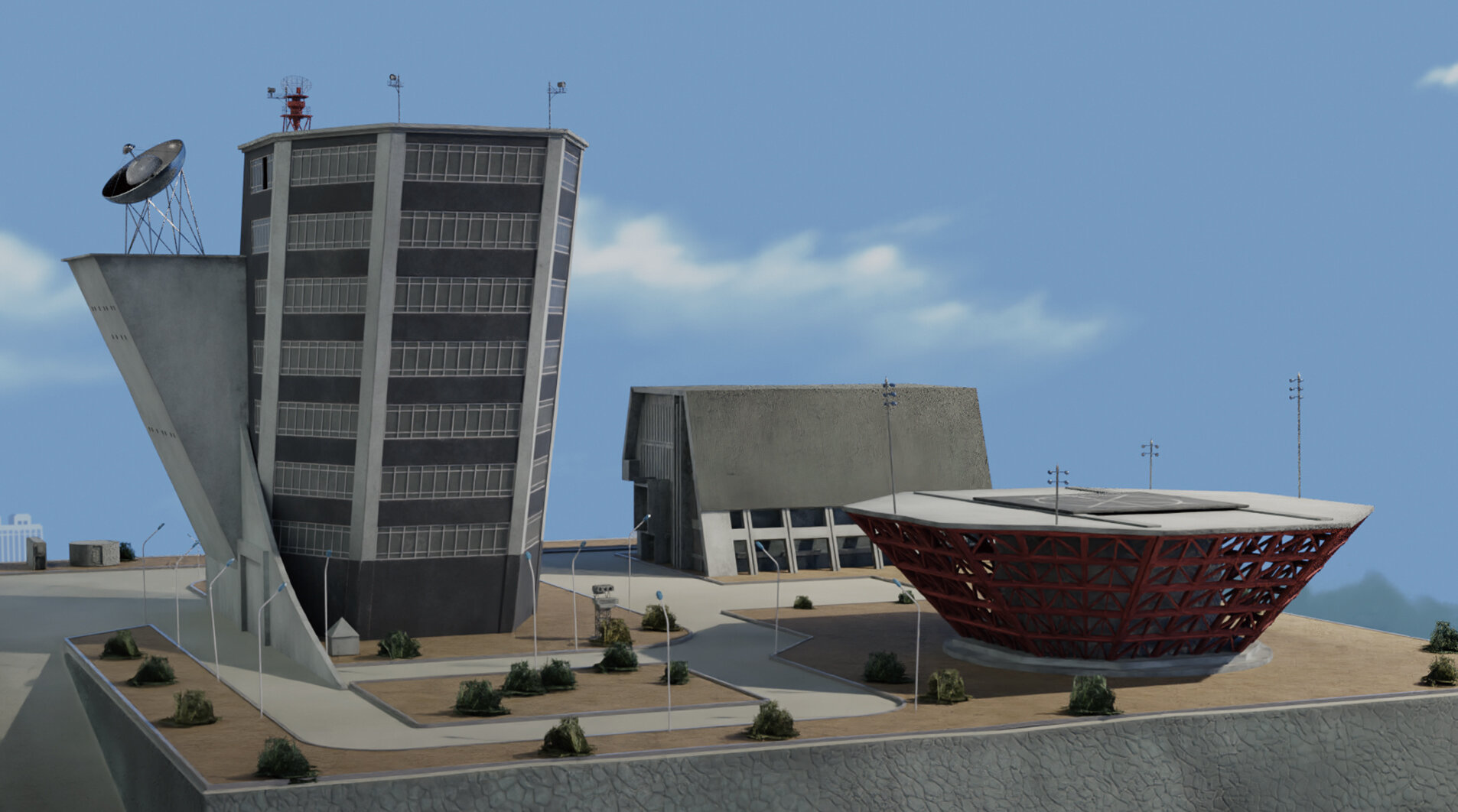

「ゼットン火の車」の主な舞台は科学特捜隊(以下、科特隊)基地の周辺だ。原作を完全再現するため、まず特撮研究所(東映)と円谷プロダクション(日活)のスタジオを見学させていただいた。見学時の取材を基に、特撮のライティング手法や撮影方法、セットの組み方、火薬の種類ごとのちがいやミニチュアの汚し方などをCGで再現している。特にセットの上で本物のミニチュアをライティングしていただき撮影したHDRIは、アセットのルックデヴに非常に役立った。基本原作の写真を参考にマテリアルや形状を再現しているが、塗装感や運搬時にできる角の傷など、ねらわず生まれた要素をあえてディテールとして取り込むことで、ミニチュアらしい表現を目指している。科特隊基地下の石垣は手作り感を出すため、プロシージャル生成ではなくiPadのProcreateを用いて手描きで描き込んだ。ほかにも、周囲の樹木は当時から特撮の現場で使われていたヒムロスギを撮影・スキャンして利用しており、地面もスケール感がミニチュアサイズになるよう調整した。

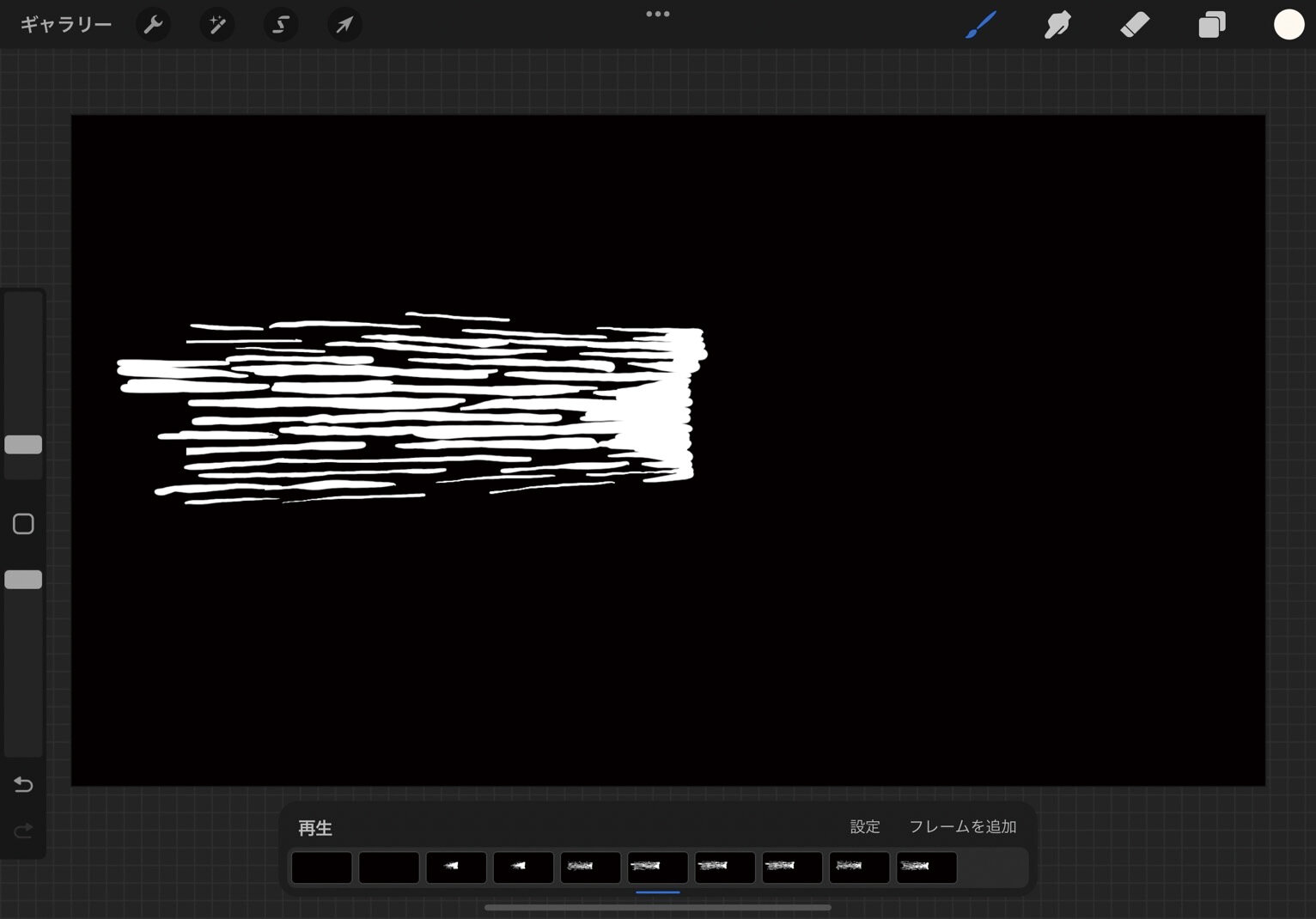

本作のライティングは、原作に合わせてカットごとにスタジオ撮影とオープン撮影(屋外撮影)を使い分けている。特にスタジオ撮影は照明技師の方々への取材を参考に、影や反射から推測してライトや黒幕を配置した。ホリゾント(背景用の幕)は、原作や当時のメイキング写真を参考に、Procreateの3Dペイント機能で描き込んだ。またProcreateにはアニメーション機能もあるため、エフェクトの描画にも使用している。原作を参考に、CGのキャラクターの位置に合わせて1コマずつ(正確には原作に即して稀にコマを使い回しながら)描いている。

破壊や煙などのシミュレーションもBlender上で行なった。割れ方は原作をなぞり、シミュレーションのスケールもミニチュアのサイズ感にすることで、特撮らしい破壊表現を目指した。煙素材は全てBlender標準のMantaflowを用いてカットごとにいくつか制作し、コンポジットで重ねる方法をとっている。最後のカラーグレーディングの工程はDaVinci Resolveで行なった。裏設定として「フィルムカメラで撮影し、VHSにダビングした」状態の画を再現している。

今回、特撮の画をディスプレイの前でもくもくと目指したことで、特撮の味わいや、生の空気感がどこからやってくるのか改めて考えることができた。特撮もVFXも、技術として目指しているところは同じだ。特撮の世界で培われてきた創意工夫や絵に対する熱量が、こうした作品を通じてVFXの世界にも伝搬していくことを強く願っている。

科特隊基地のリファレンス群

照明の検討

科特隊基地のバージョン変遷

破壊カット

BlenderのMantaflowやパーティクルでミニチュアスケールの破壊を表現している

各種テクスチャ

科特隊基地の完成モデル

ゼットンの飛行体

エフェクト表現

オリジナルを参考に、レンダリングしたCGに合わせてProcreateで1フレームずつ描いた

©2022『シン・ウルトラマン』製作委員会 ©円谷プロ

月刊CGWORLD + digital video vol.290(2022年10月号)

特集:新世代クリエイター

定価:1,540円(税込)

判型:A4ワイド

総ページ数:128

発売日:2022年9月9日

TEXT_三宅智之(38912 DIGITAL)

EDIT_藤井紀明 / Noriaki Fujii(CGWORLD)、山田桃子 / Momoko Yamada