壮大なスケールで描かれた、北の大地での一攫千金サバイバルバトル。CGでつくられたリアルな動物表現や、現実感あるアクションVFX制作の裏側に迫る。

※本記事は月刊「CGWORLD + digital video」vol. 307(2024年3月号)からの転載となります。

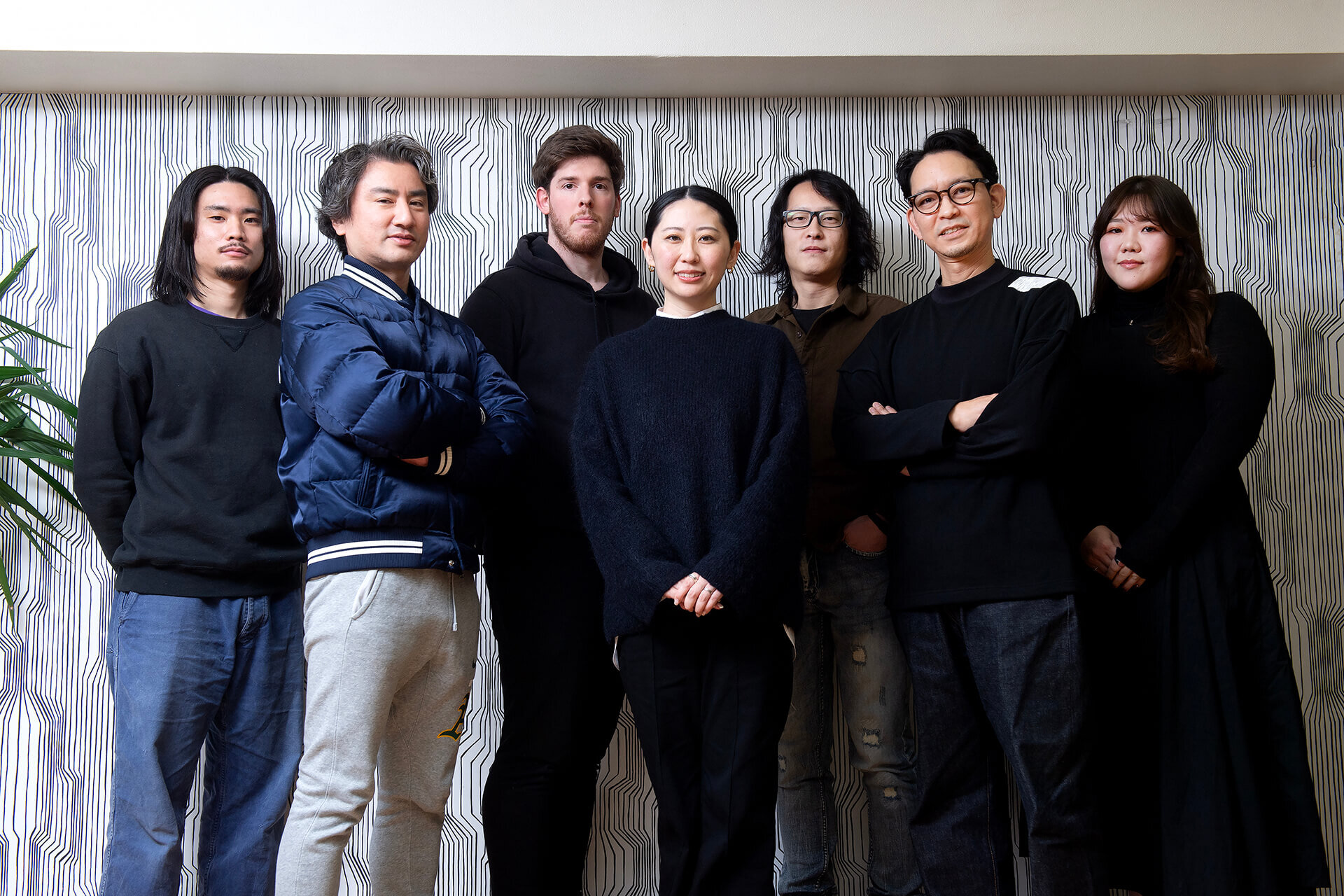

実力派プロダクションの総力を結集

2024年1月19日(金)より公開中の映画『ゴールデンカムイ』。北の大地を舞台に、アイヌの埋蔵金を巡ってくり広げられるサバイバルバトルを描いた人気漫画が実写化された作品だ。北海道やアイヌの歴史、狩猟、グルメなどの文化的要素も丁寧に織り込まれた本作は、実写化するにおいて非常に難しい作品であったと言えるだろう。

原作:野田サトル『ゴールデンカムイ』(集英社ヤングジャンプ コミックス)

監督:久保茂昭

製作幹事:WOWOW・集英社

制作プロダクション:CREDEUS

配給:東宝

kamuy-movie.com

©野田サトル/集英社 © 2024映画「ゴールデンカムイ」製作委員会

主演を務める山﨑賢人と同じく、その制作プロダクションにはCREDEUS、VFX制作にはSpade & Co.、ModelingCafe、白組、Just Cause Productions、Imaginarypower、CGSLABら映画『キングダム』の制作陣が集結し、大がかりな制作体制が採られた。

「原作を映像で忠実に表現する」というコンセプトのもと制作が進められた本作だが、冒頭日露戦争二〇三高地の激戦から始まり、雪山でのヒグマを相手とした狩猟バトルなど、見どころある映像の連続だ。膨大なVFXが求められた一方で、その実作業期間は半年にも満たなかったという。

「CGで作成されたヒグマを始めとした動物、デジタルダブル、雪の表現などなど非常に難しいVFXを短期間で行う必要がありましたが、多くの実力派CGプロダクションが分業した結果、この期間で完成までこぎつけました」(Spade&Co. VFXスーパーバイザー・小坂一順氏)。

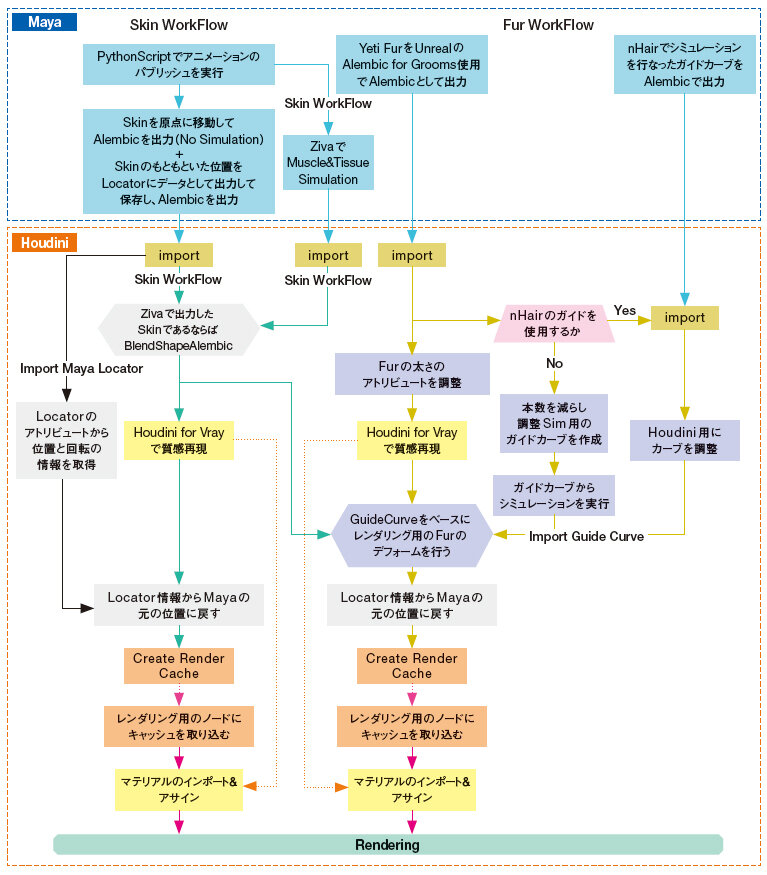

こうした大がかりな制作の場合、各社がCGコンプを上げて1社が取りまとめてコンポジットで仕上げることも多いが、本作では雪や毛のシミュレーションが必要とされることもあり、Spade&Co.が各社からMayaシーンデータを受け取ってHoudiniでシーンを再構築し、エフェクトを追加して仕上げるフローが採られた。

「雪や動物の毛の表現はHoudiniで仕組みを構築することで、アニメーション変更や他ショットへの流用にも柔軟に対応できるようにし、短期間でもクオリティアップを図れるようにしました」(CGディレクター・木川裕太氏)。ここではVFXの作業を取りまとめたSpade&Co.と、動物CG等のアセット制作を担当したModelingCafeの作業を紹介していく。

<1>表現力の向上を目指した動物CG

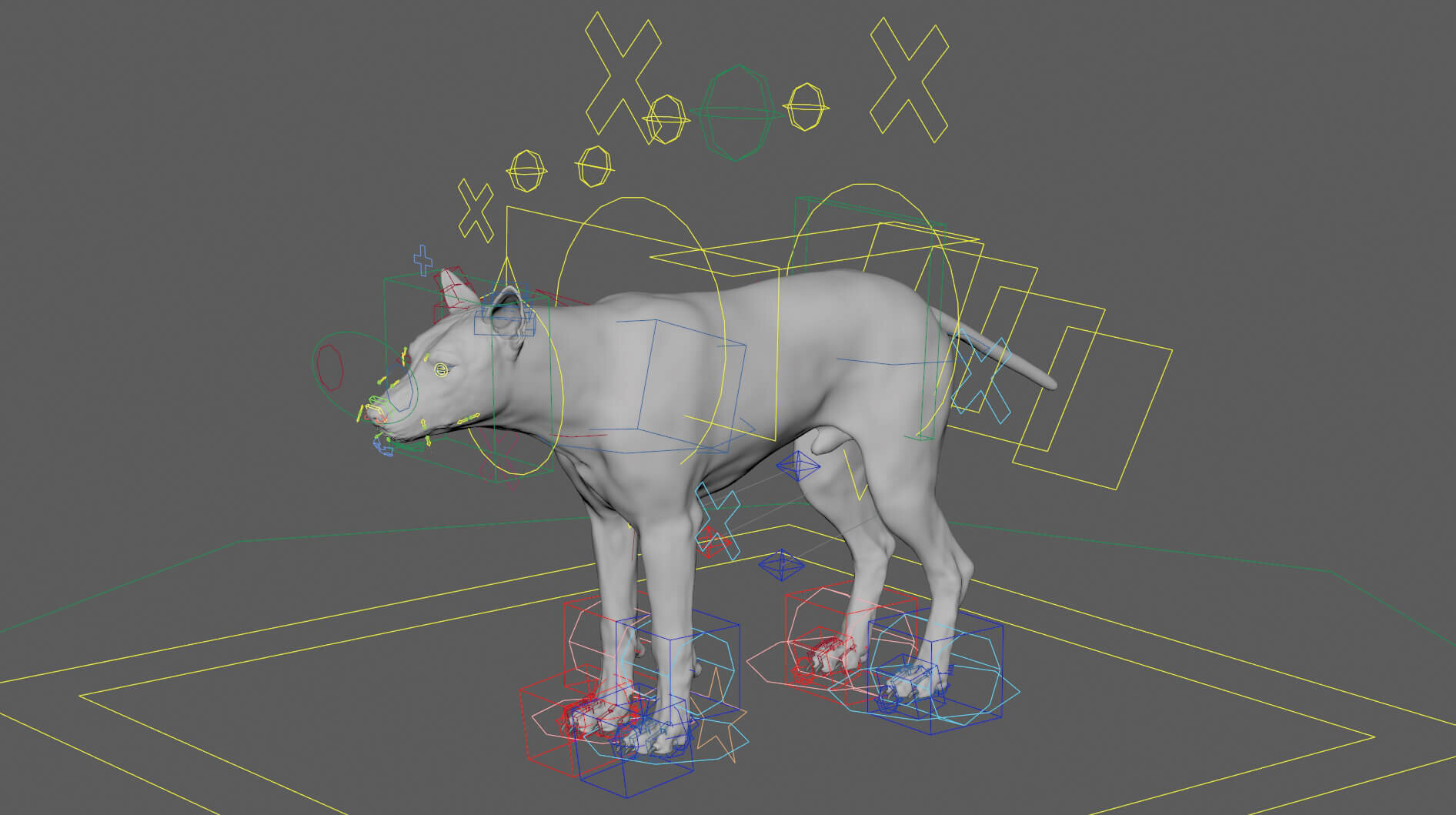

Ziva Dynamicsによる筋肉シミュレーションの導入

「ModelingCafeでは、ヒグマやレタㇻ(本編に登場する白いエゾオオカミ)をはじめとした動物、デジタルダブルのアセット作成と、一部カット制作を担当しました」(プロデューサー・武田郷平氏)。本作の見どころとして、ヒグマとのバトルやレタㇻとの触れ合いなどのCG表現が大きな役割を担っていた。「映画『キングダム』での馬のアセット作成に続いてお声がけいただきましたが、さらに動物の表現を突き詰めるという目標を掲げていました」(モデリングスーパーバイザー・西田健一氏)。前作と比べて作業の難易度が高かった点として挙げられたのが、長い毛並みとそこに隠れる造形と肉感など肉体的な特徴と、戦いや触れ合いで描かれるべきキャラクター性であったという。

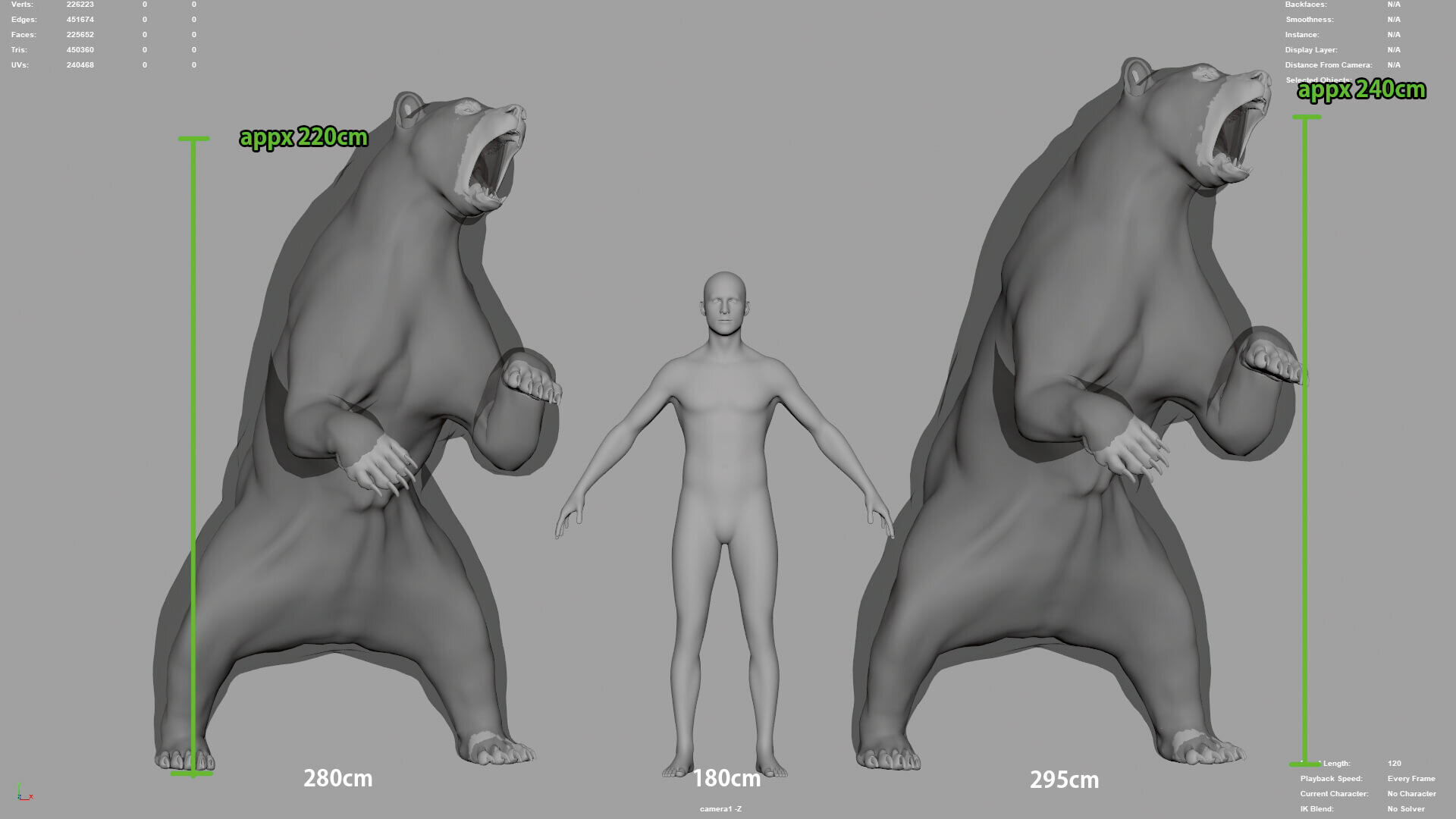

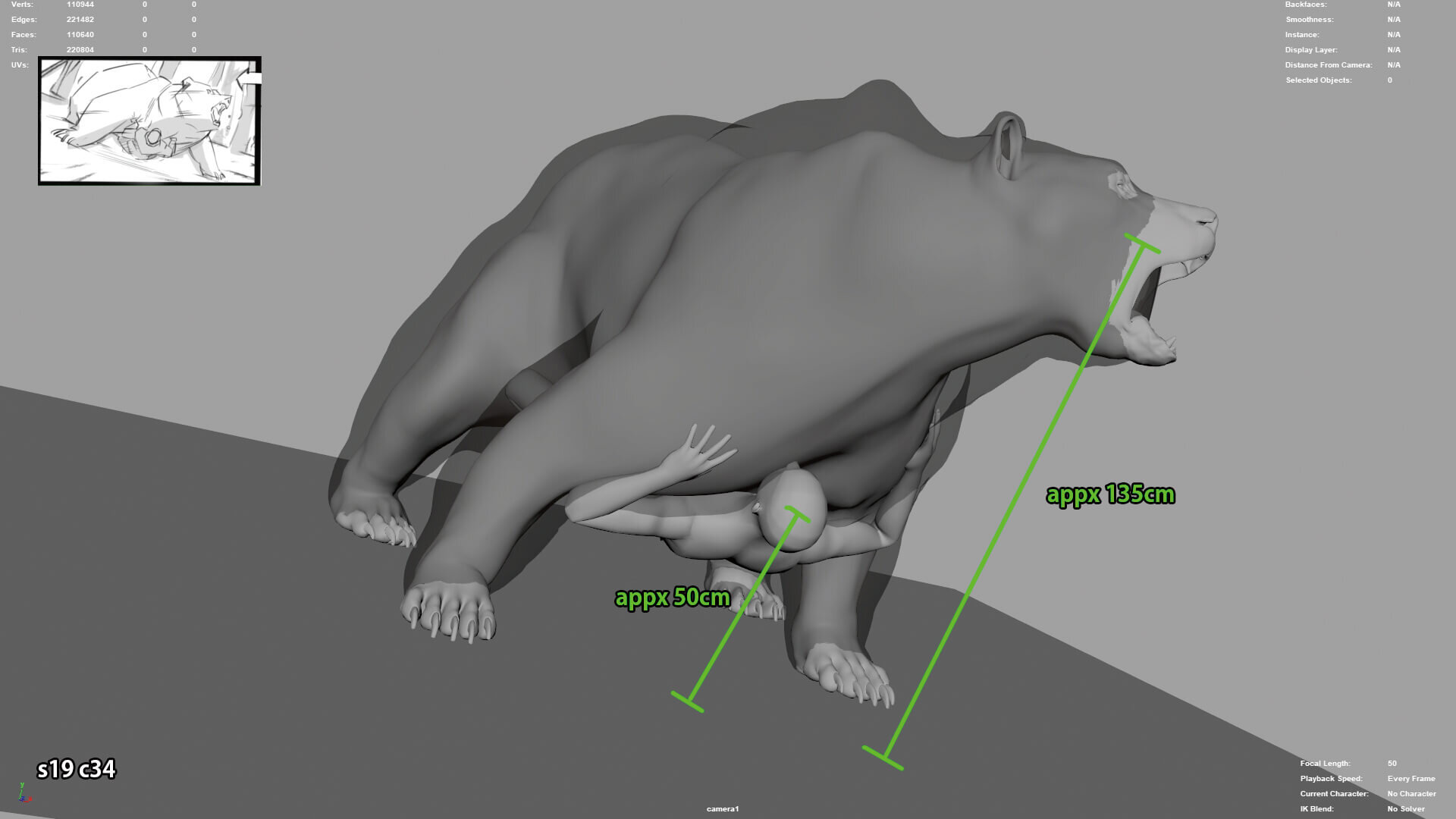

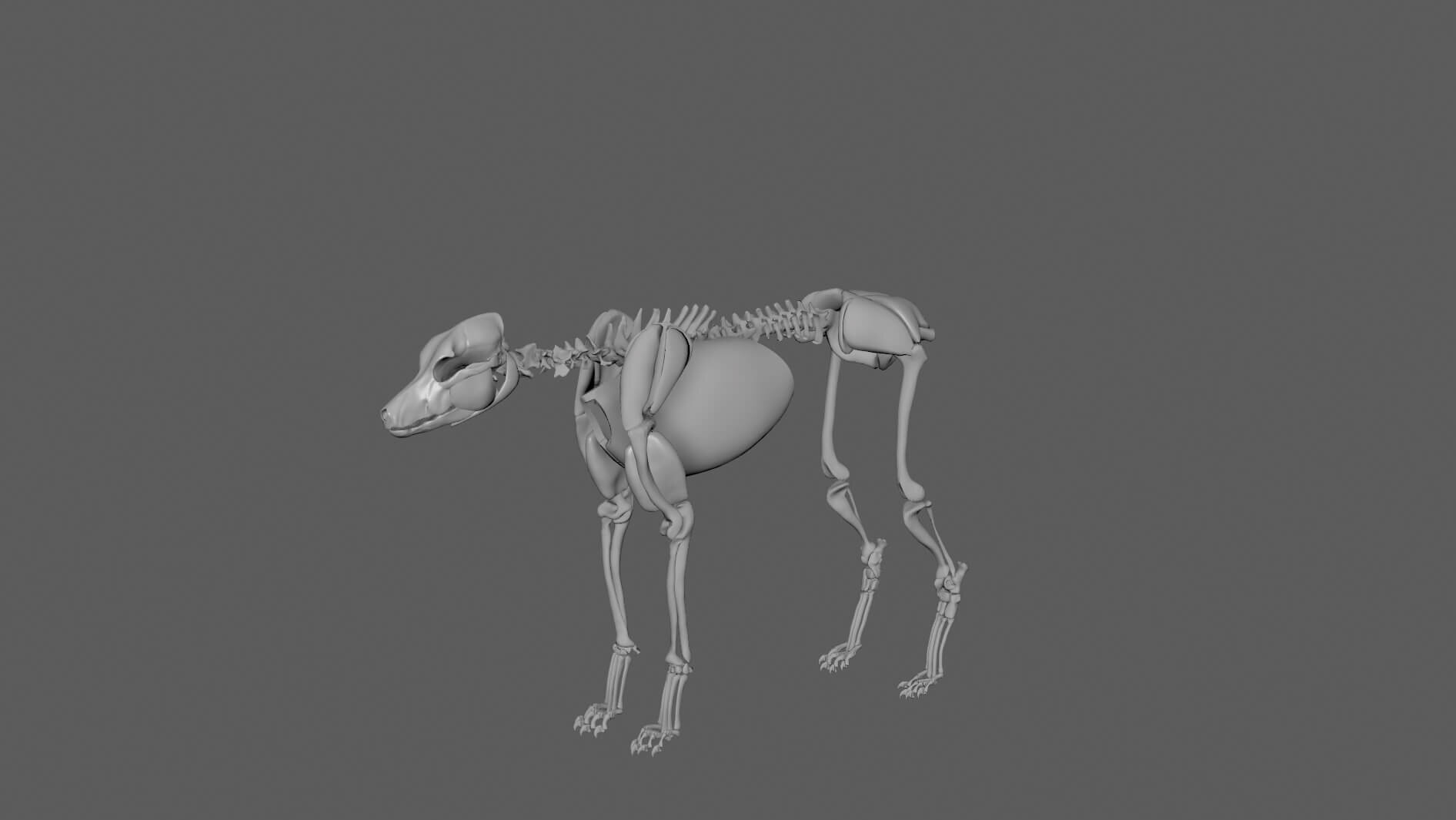

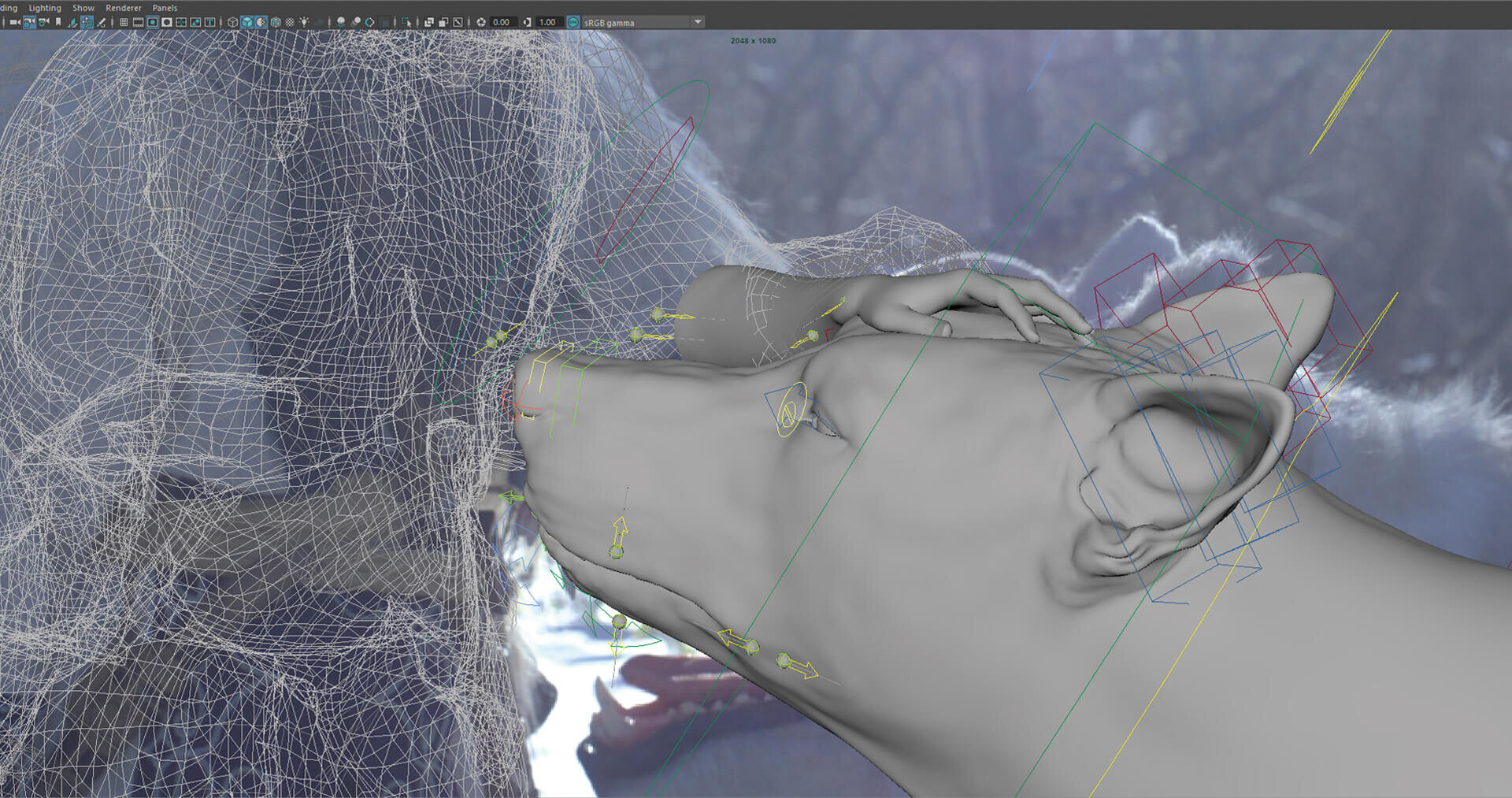

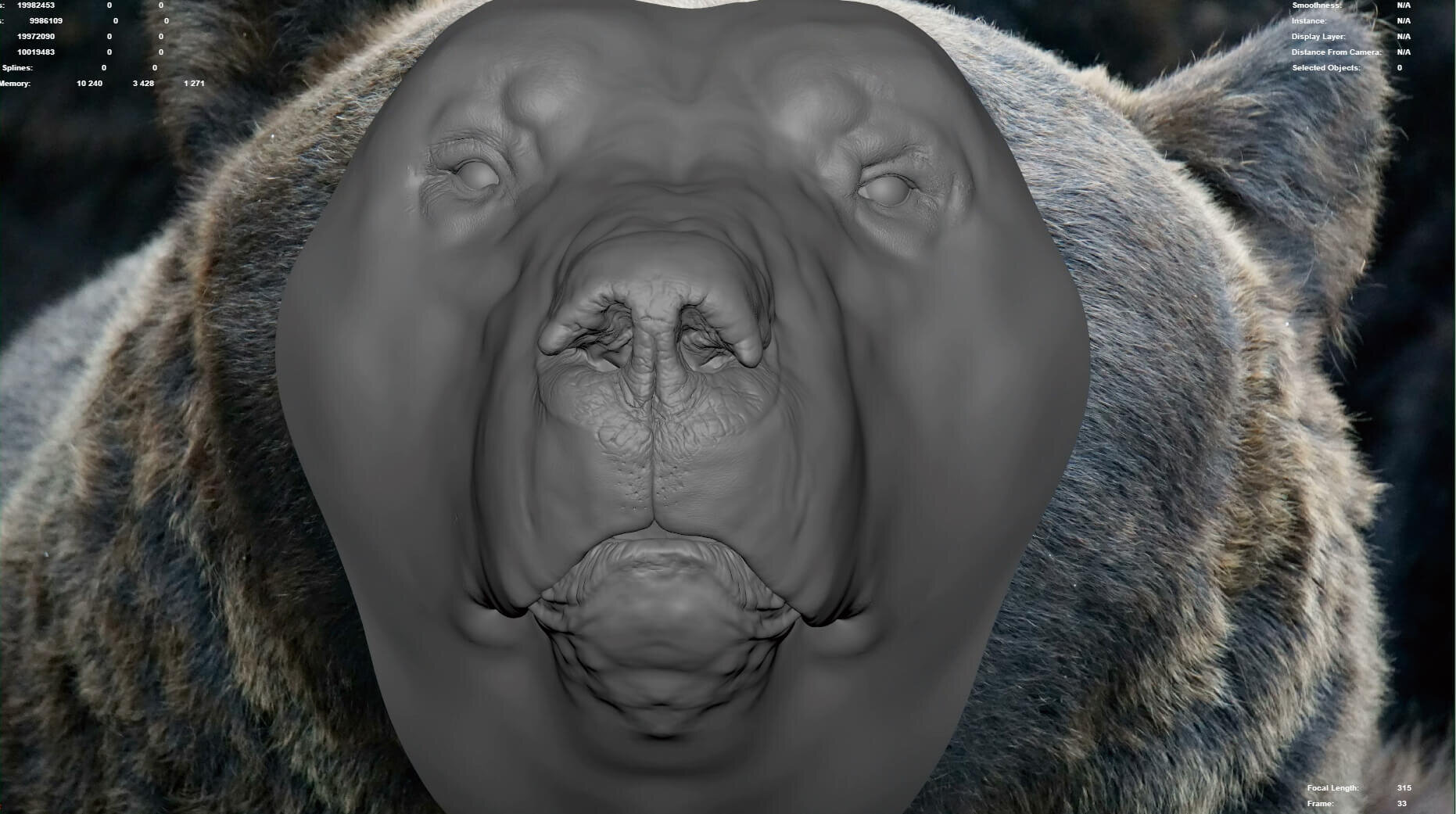

ヒグマの制作に関しては、主人公・杉元佐一との戦いなど、人と対峙した際のスケール感の選定から作業を始め、プリビズで複数のサイズパターンを作成しながら検証が行われた。「覆われた毛で埋もれていますが、後々のシミュレーションにも関わるため、造形の正確さについてはリファレンス動画と照らし合わせて入念にチェックを行いました」(西田氏)。

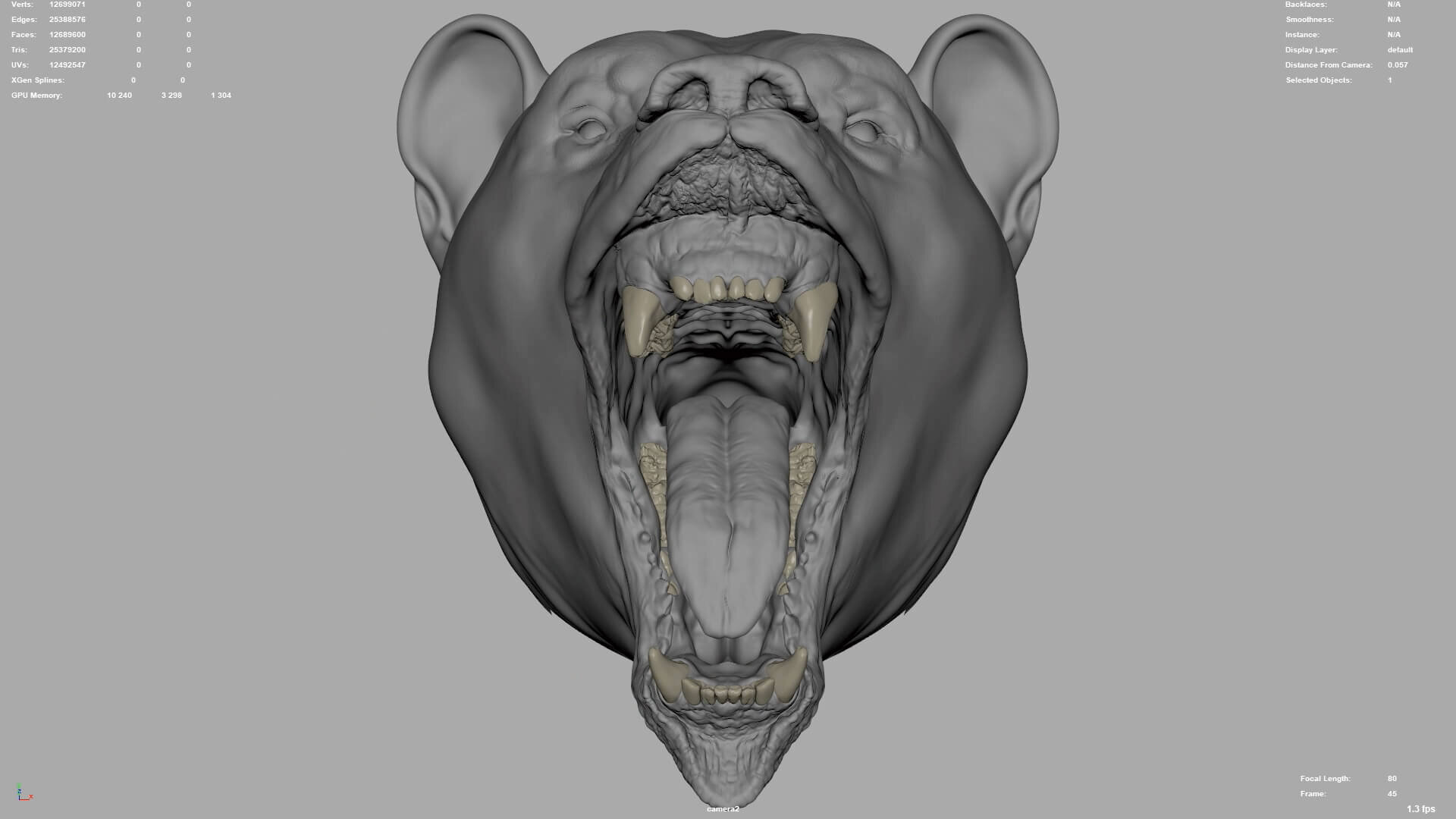

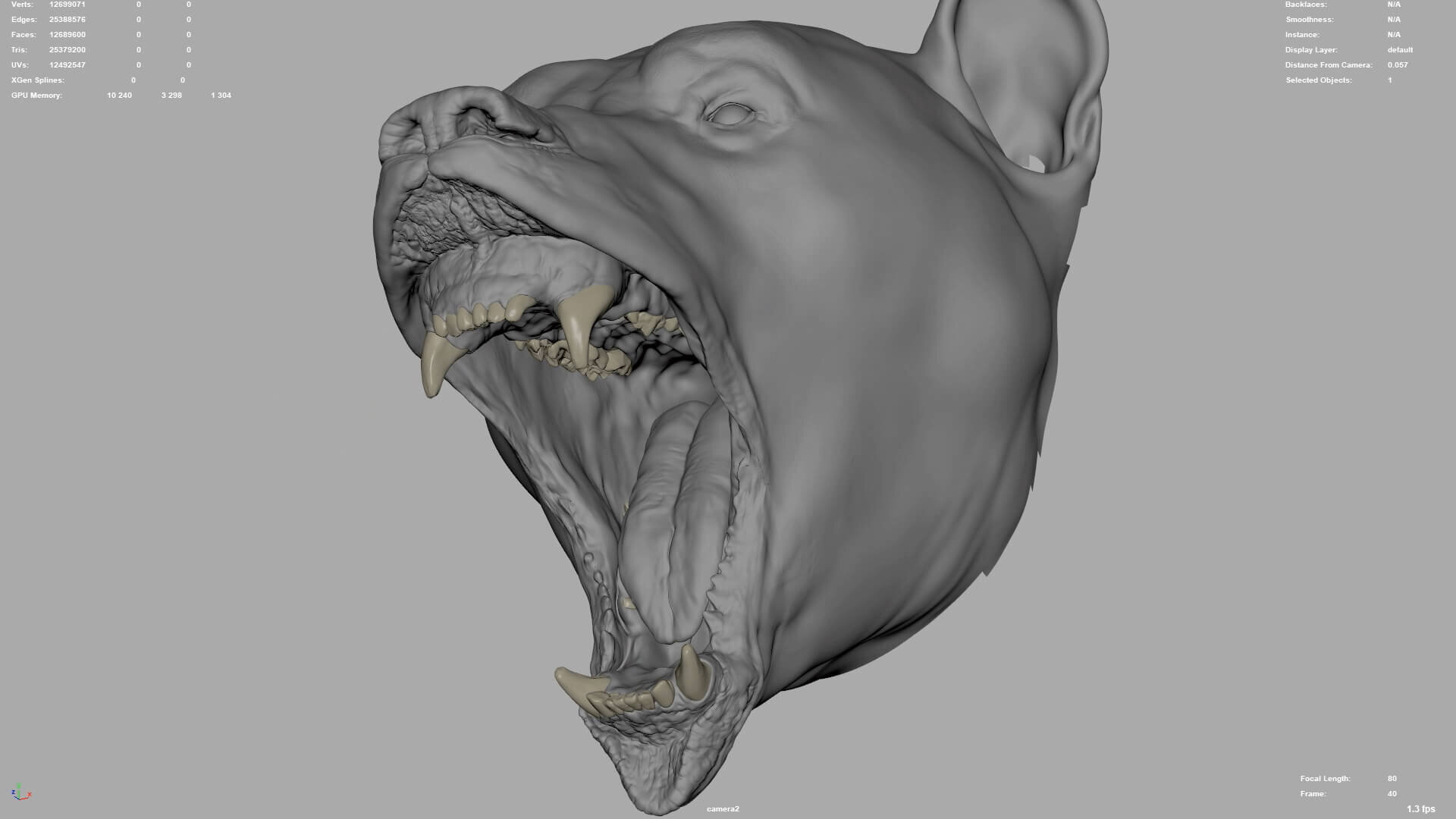

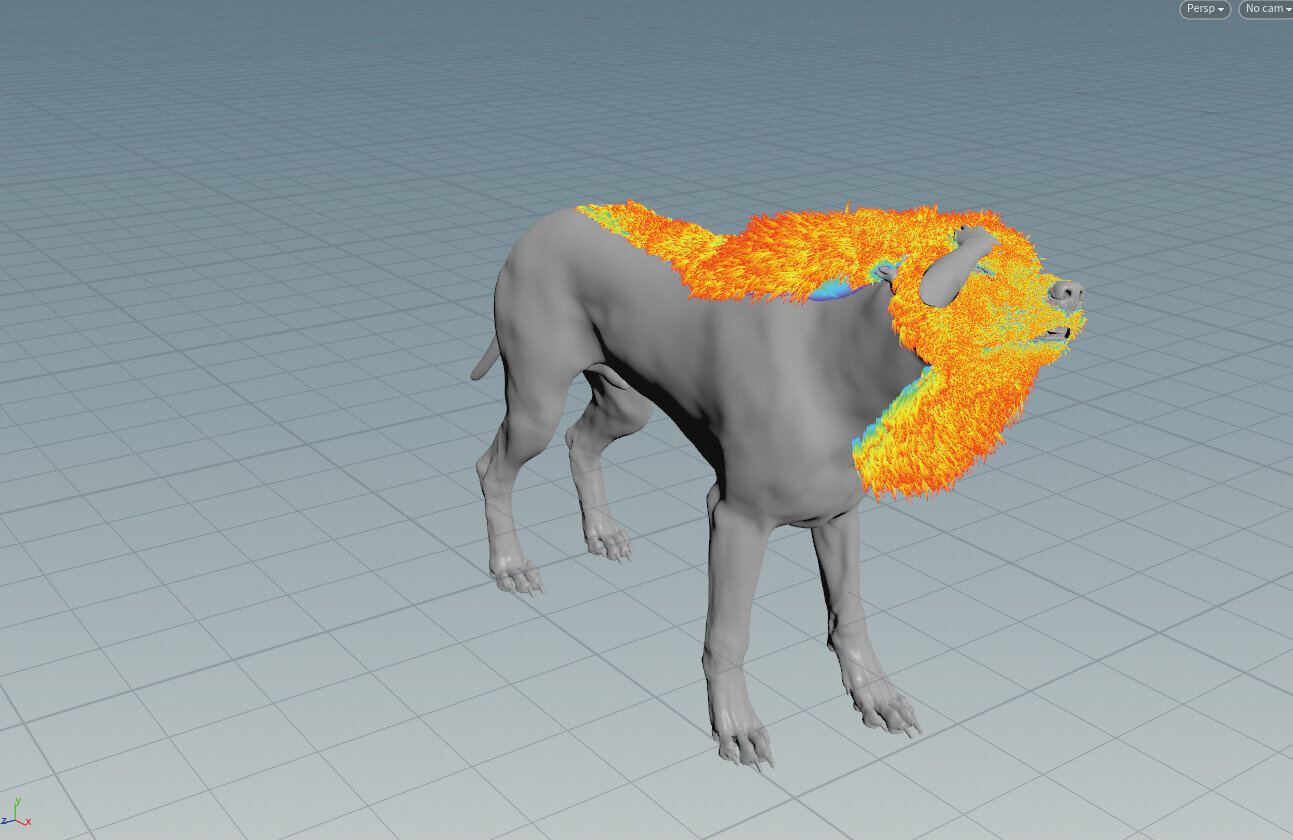

また、本作ではZiva Dynamicsを使用して筋肉シミュレーションが行われている。「シミュレーション用の筋肉の構成と正確な造形を再現することで、肉体の硬さやたるみなど表現し、その上でFurのシミュレーションを行なっています」(テクニカルアーティスト・岡田博幸氏)。

そうした正確な造形とシミュレーションの仕組みによる動きの再現度は高く、それ自体キャラクター性がしっかり出ている要因ともなっているが、目に関してはカットごとにサイズを変更できる仕組みも作成し、表情の付け足しに役立てたという。「リアルな造形ですので、目が丸く可愛く見えがちです。表情筋によるシワを出しても毛で覆われてしまってなかなか強そうな表情がつくりづらいので、目のサイズを調整して印象を変化させています」(リギングスーパーバイザー・向井真史氏)。

なお、アニメーションスーパーバイザーの小山 誠氏によれば、「実制作に先立ってサイクルアニメーションを作成しましたが、早い段階からZivaによる筋肉シミュレーションの効果を実感できました」とのこと。通常のFurのシミュレーションだと毛先だけが動くのに近い感覚となるが、筋肉シミュレーションによるたるみのある肉感の動きが毛に伝わり、動きと連動した表現につながったのだという。

杉元のデジタルダブルとヒグマの戦いのアニメーションを担当した田村 悠氏も「ヒグマ自体に表現力があったので、悩むことなく動きを付けられました。ただ、ヒグマにしがみつくといったインタラクションのある動きはつくるのが難しかったですね」と語る。

ヒグマの制作

ヒグマと杉元の戦いを描く上で重要であったスケール感。プリビズを作成し、サイズ検討を行なった上で、正確な形状が再現された。「口の中は戦いの中でヒグマの凶暴性を象徴するパーツでもあったので、リアルなつくり込みが求められました」(西田氏)。なお、モデルはヒーロージオメトリで20万ポリゴン程度、アニメーション用のプロキシで、約その4分の1程度とのこと。

レタㇻの制作

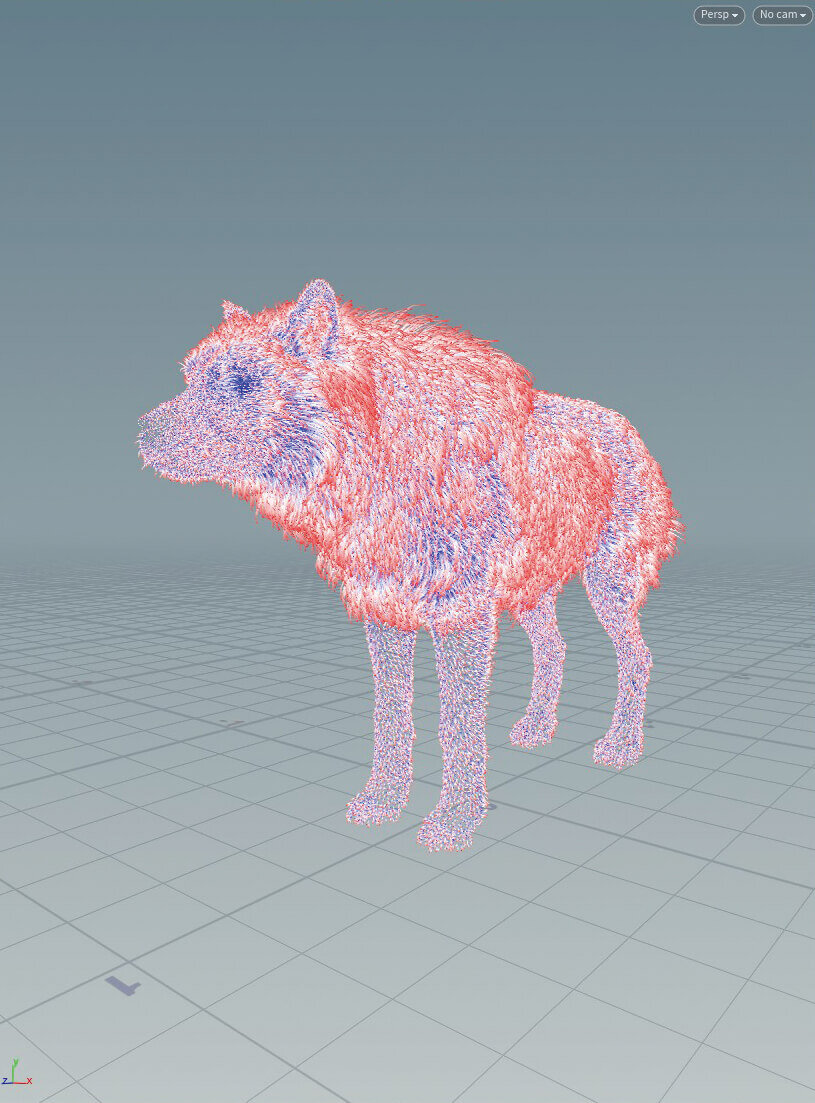

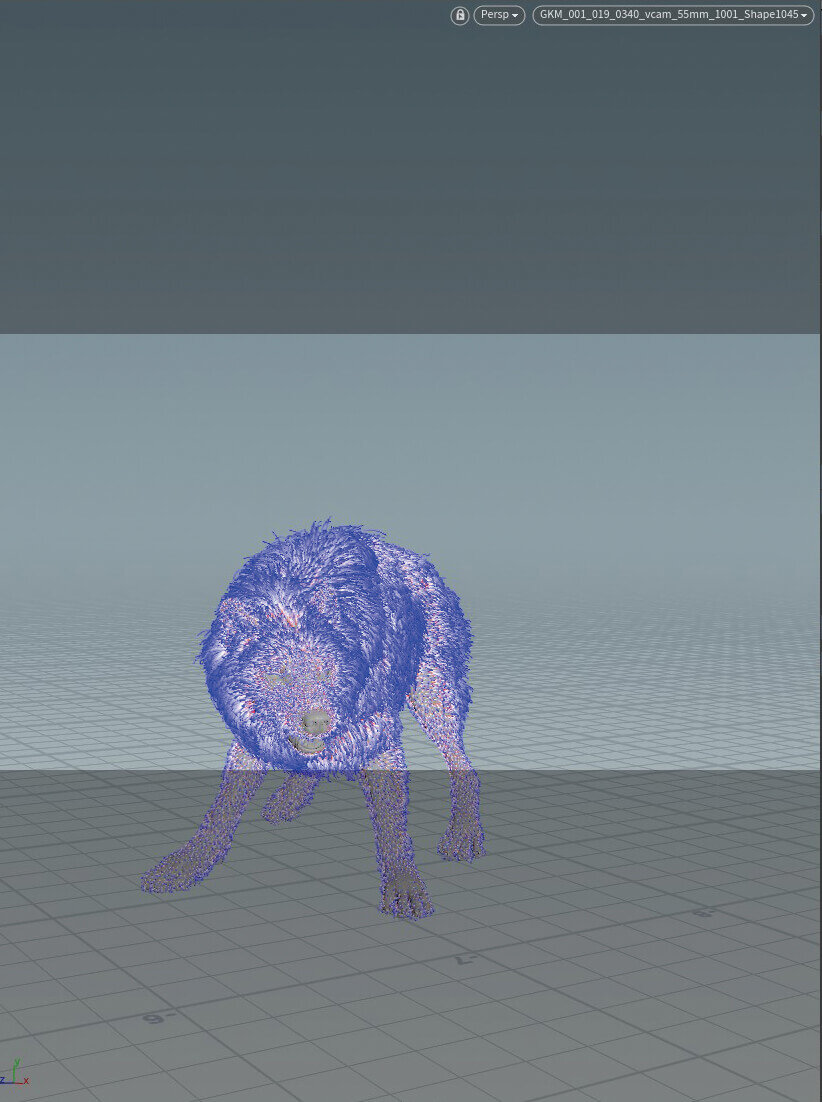

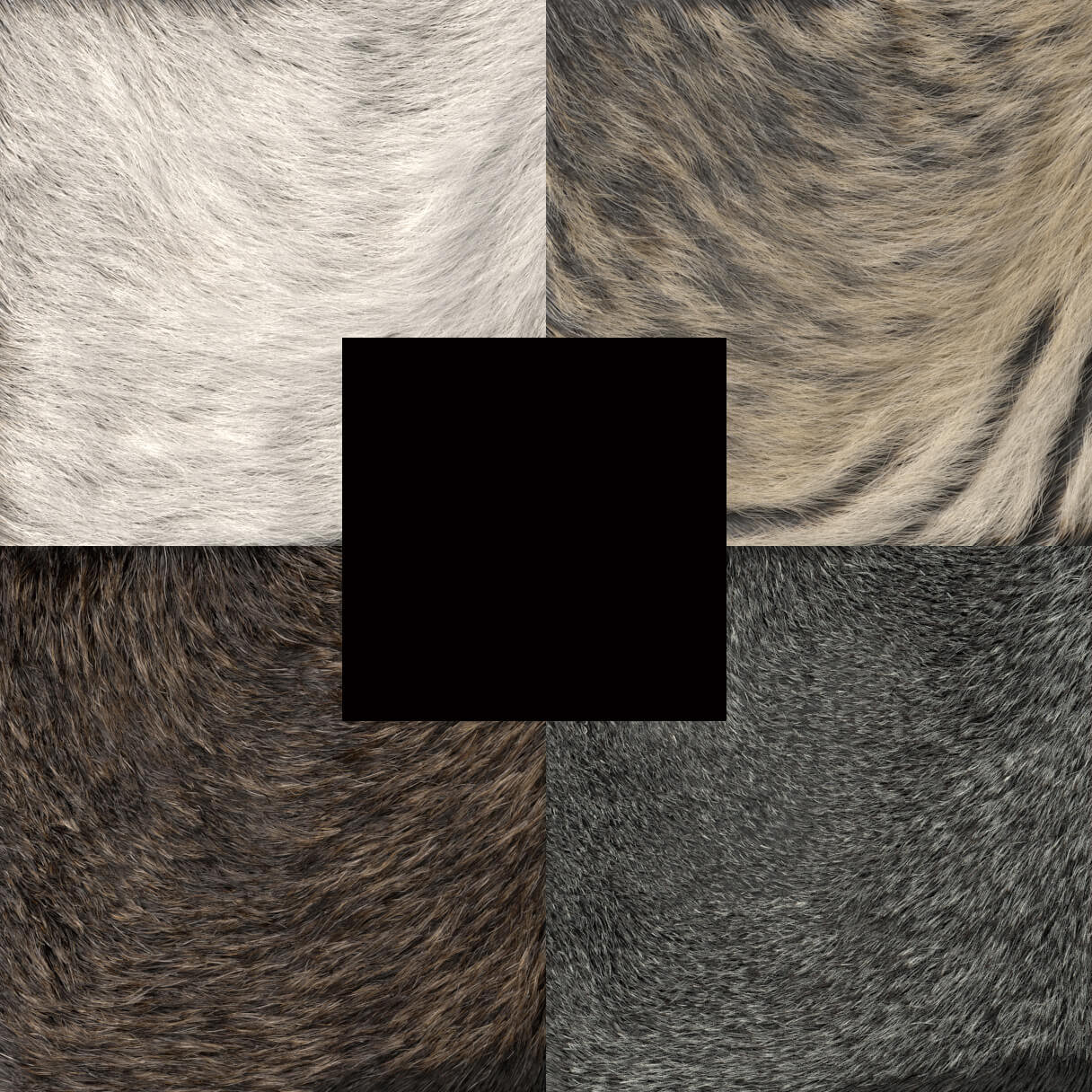

毛の表現

毛の表現にはYetiが用いられている。制作初期からサンプルを準備し、ゴールを模索した。「一番難解だったのがレタㇻの白い毛ですね。白い毛は光を吸収してしまうため、質感が出づらく苦労しました」(西田氏)。

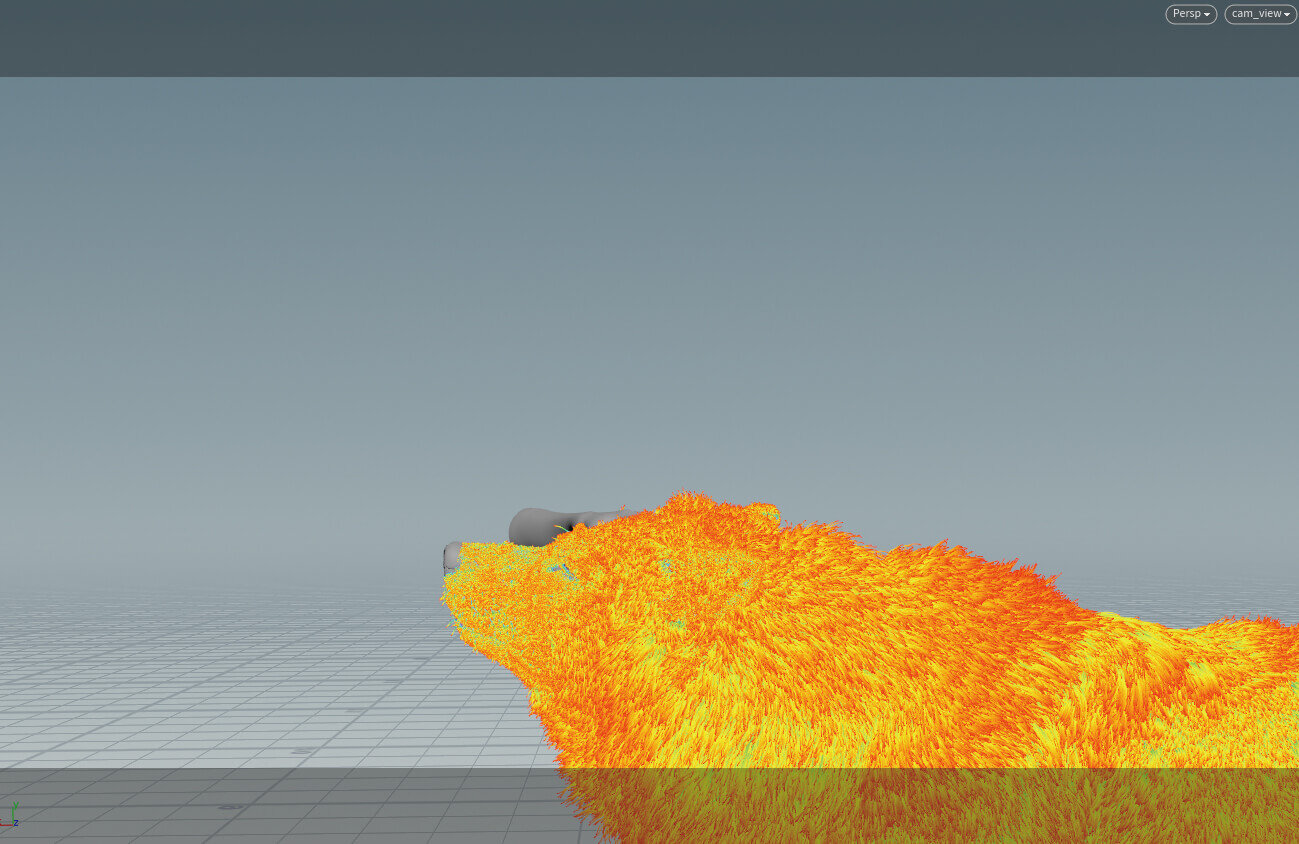

毛のシミュレーション結果

デジタルダブル

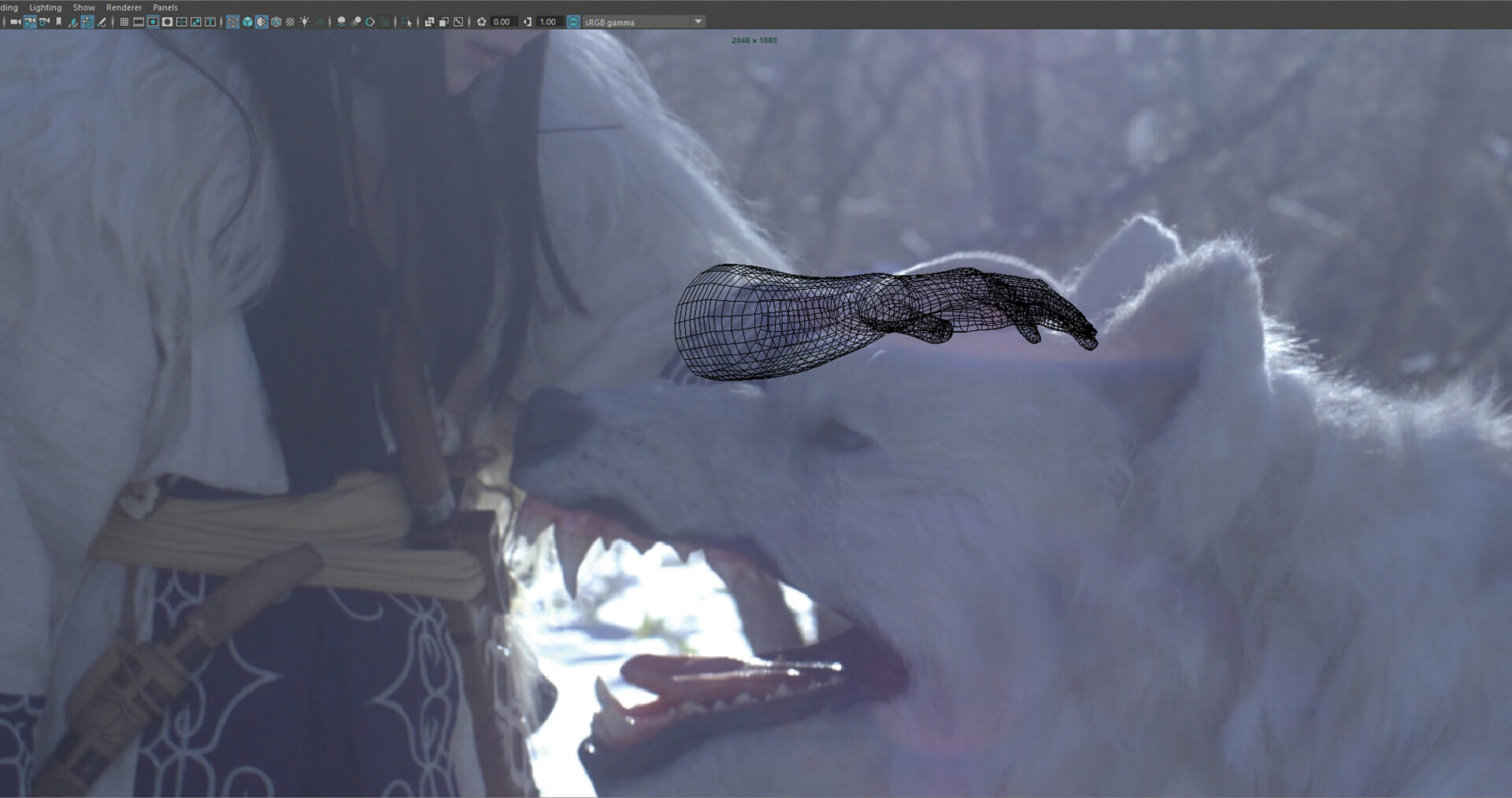

スタントマンでも難しいアクションシーンでは、フォトグラメトリーによるデジタルダブルが活用されている。

※写真なし:岡野元春モデリングアーティスト、川島かな恵モデリングアーティスト、眞田佳介モデリングアーティスト、臼田綾乃リギングアーティスト、小早川千優リギングアーティスト、新出千聖リギングアーティスト、藤澤修人アニメーター、中村 創ライティングアーティスト(以上、ModelingCafe)

<2>Houdiniでのシーン再構築と仕上げ

毛と雪のシミュレーションを追求するパイプライン

「本作のクオリティラインとして、監督から『レヴェナント: 蘇えりし者』のようなリアルな映像という明確な目標があったため、実在感のある画をひたすら突き詰めていく作業でした。ただ原作漫画ではキャラクタライズされた表現もあるため、そのバランスをとる必要もありました」(CGディレクター・木川裕太氏)。

制作期間が短かったこともあり、Spade&Co.が普段から協業することの多いCGプロダクションに作業を依頼。各社の得意分野を最大限に活かせる分業体制をとることにより、スケジュールの効率化を図った。「制作における課題は、やはり動物でした。毛の長い動物のアニメーションや、筋肉・脂肪のシミュレーションを本格的に制作するのが初めてということもあり、技術的な面で多くの検証を重ねました」(VFXプロデューサー・塙 芽衣氏)。

「アニメーションも挑戦的な部分が多かったです。リアルな動きは大前提とした上で、アニメのような大胆な戦闘シーンやキャラクタライズされた感情表現をする必要がありました。特にレタㇻは、リアルな動きでありつつ感情がちゃんと観客の皆さんに伝わるように、表現のバランスに非常に気を使いました」(リードアニメーター・伊藤 宏氏)。動物以外にも、舞台が北海道ということで雪の表現も課題となった。毛プラス雪という非常に難しいシミュレーション要素が前提となり、各社とのパイプライン整備にも力が注がれている。

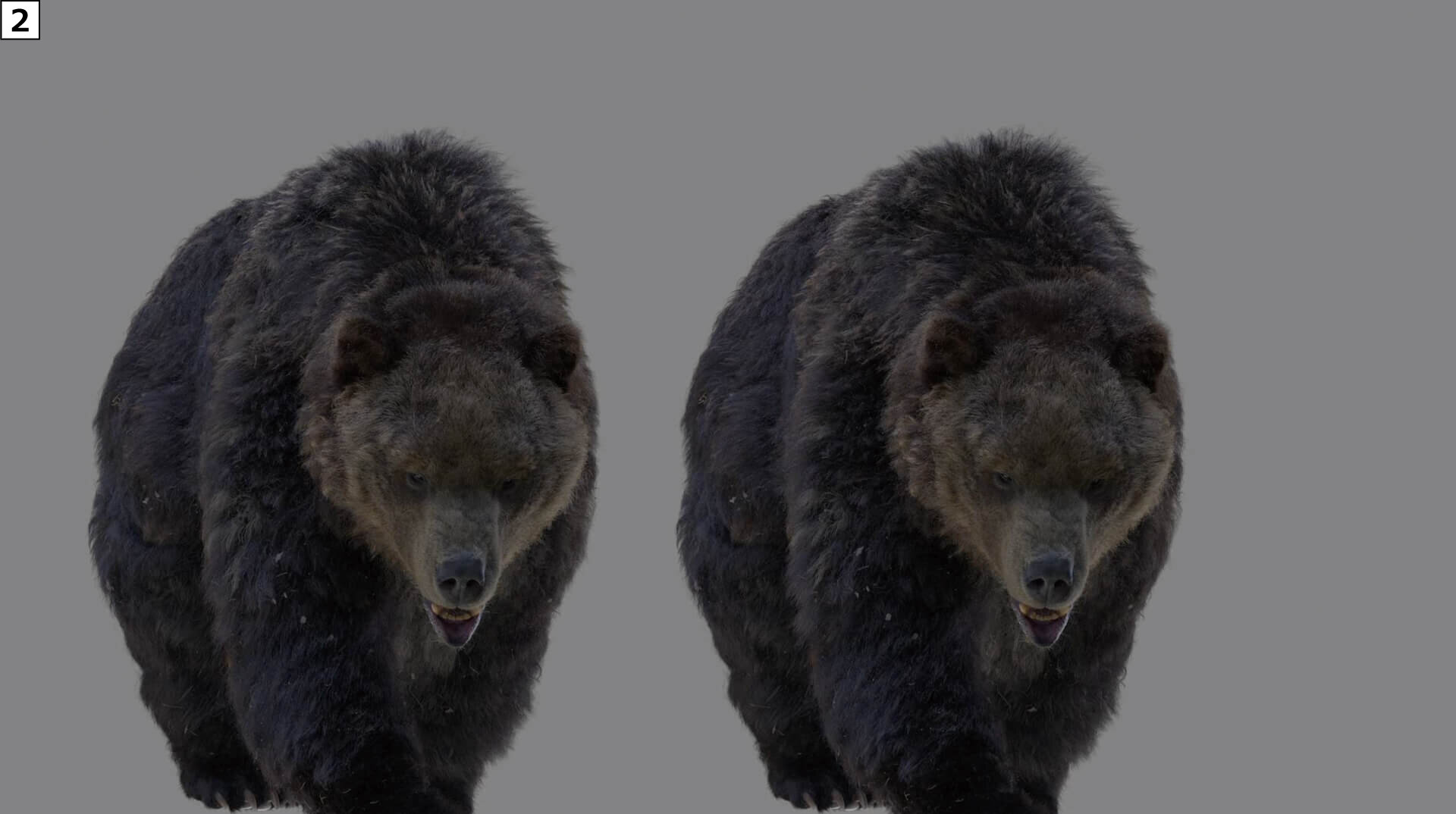

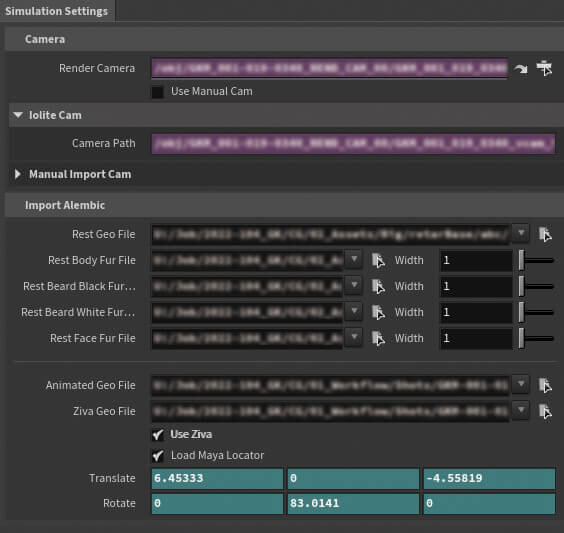

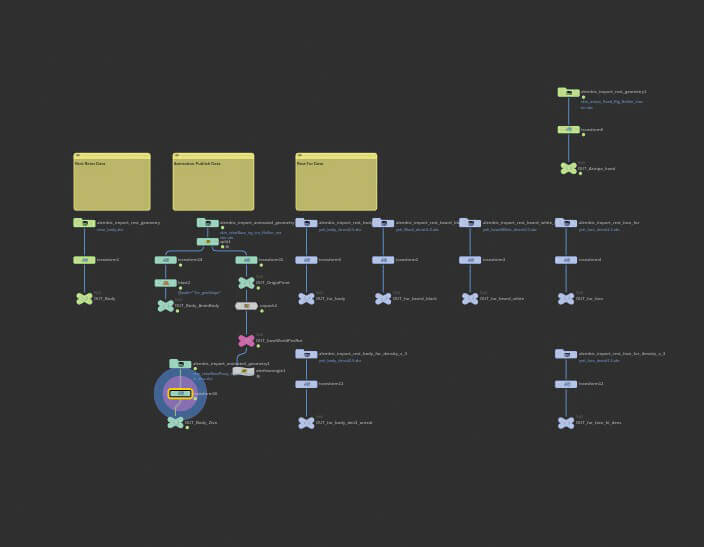

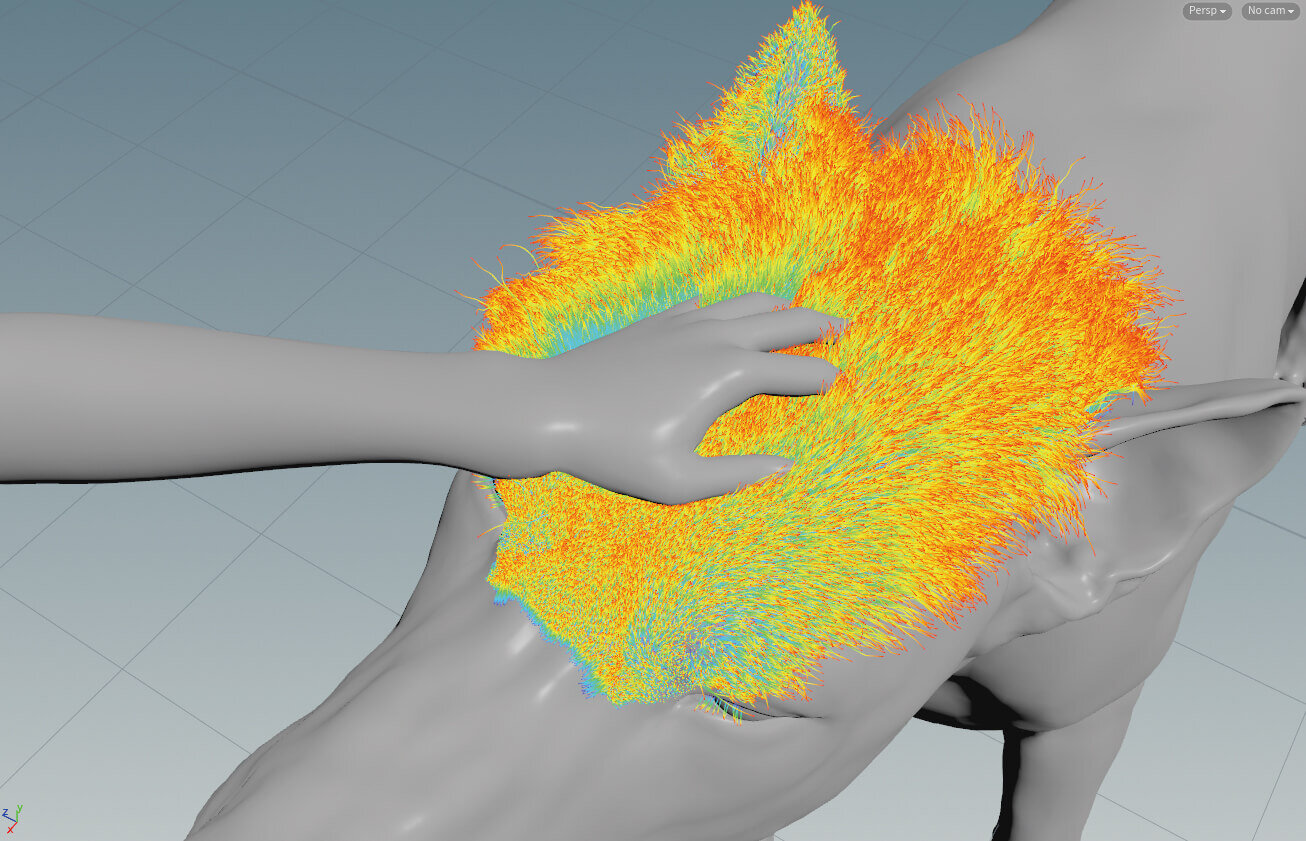

アセット制作ではMayaで行なったが、難解なシミュレーションはHoudiniでのプロシージャルな仕組みで進めたかったため、各社から上がってきたデータをHoudiniで再構築してシミュレーションの仕上げをするというフローが採られた。「Zivaの筋肉シミュレーションデータや、一部Mayaで行なったFurのシミュレーションデータなど多数の要素をMayaからHoudiniへ持っていく必要がありました。また、カット数も相当数あるので、明確なルール化とそれを自動化するツール開発をすることによってワークフローの効率化を図りました」(デジタルアーティスト・塚原大輔氏)。

こうしたパイプラインが敷かれた上で、実際のカット制作においては難解な作業の連続であったようだ。「どうしても実写で撮れない一部のカットはフルCGでの制作となり、背景や動物だけでなく人物のデジタルダブルを用いるなど、シミュレーションに関わらず難しいVFXも多くありました」(CGディレクター・飯田忠士氏)。

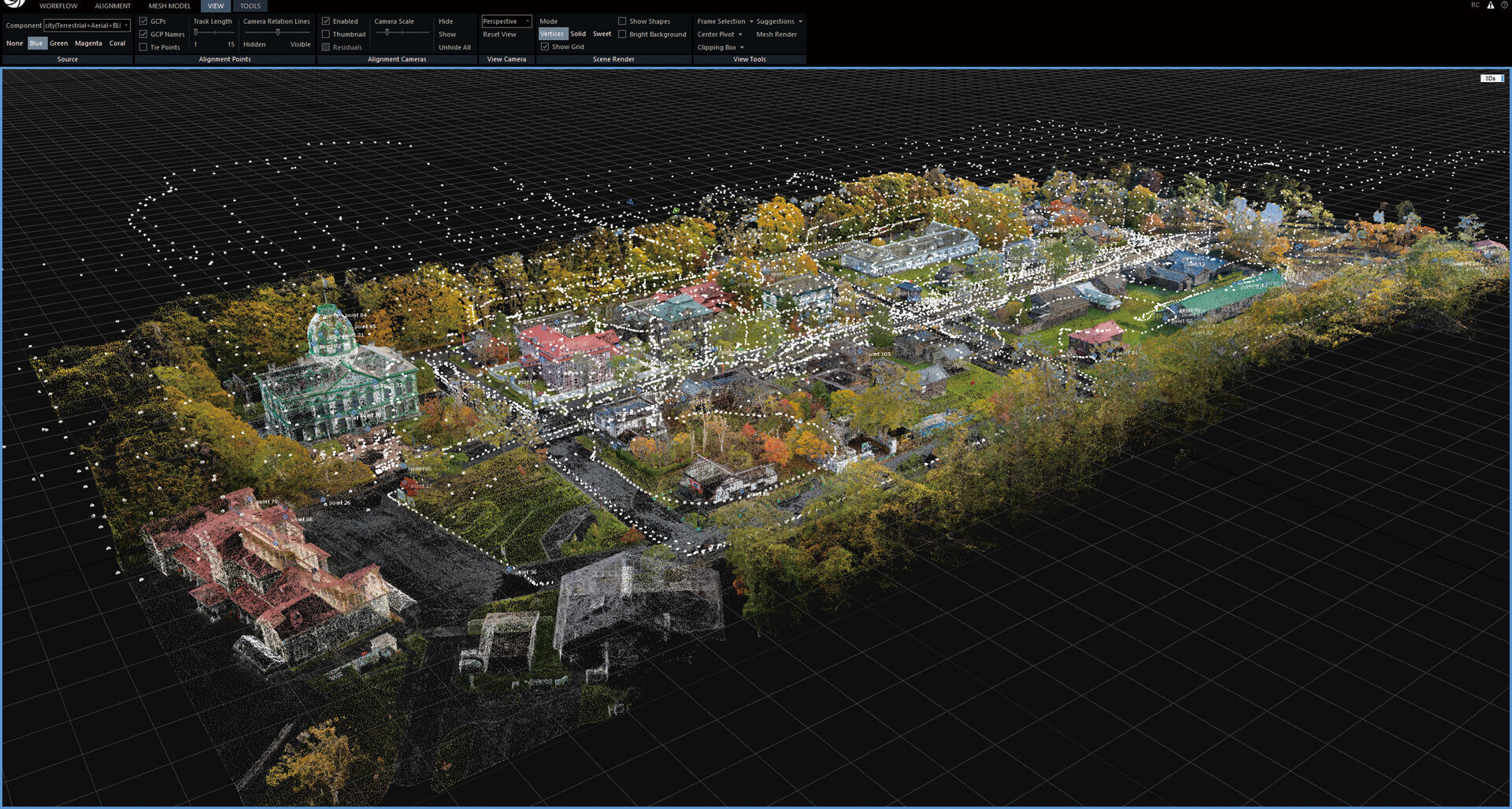

代表的なシーンとしては、 馬橇に乗った杉元と、後を追う鶴見がくり広げるチェイスシーンだ。小樽の町の撮影は北海道開拓の村で行われたが、アクションやカメラワークの激しいカットはGBで撮影し、背景はCGで制作した。

おおまかなワークフロー

雪の制作

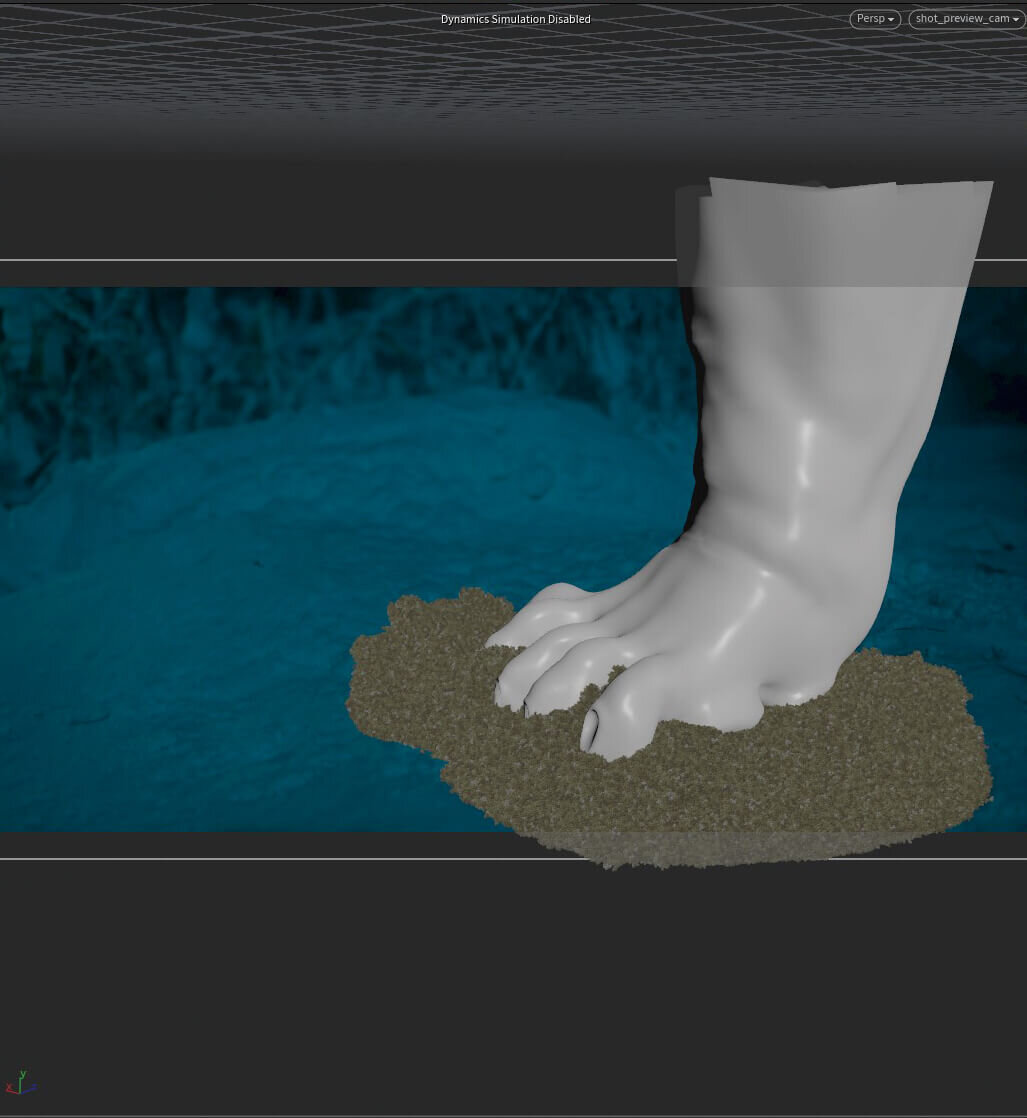

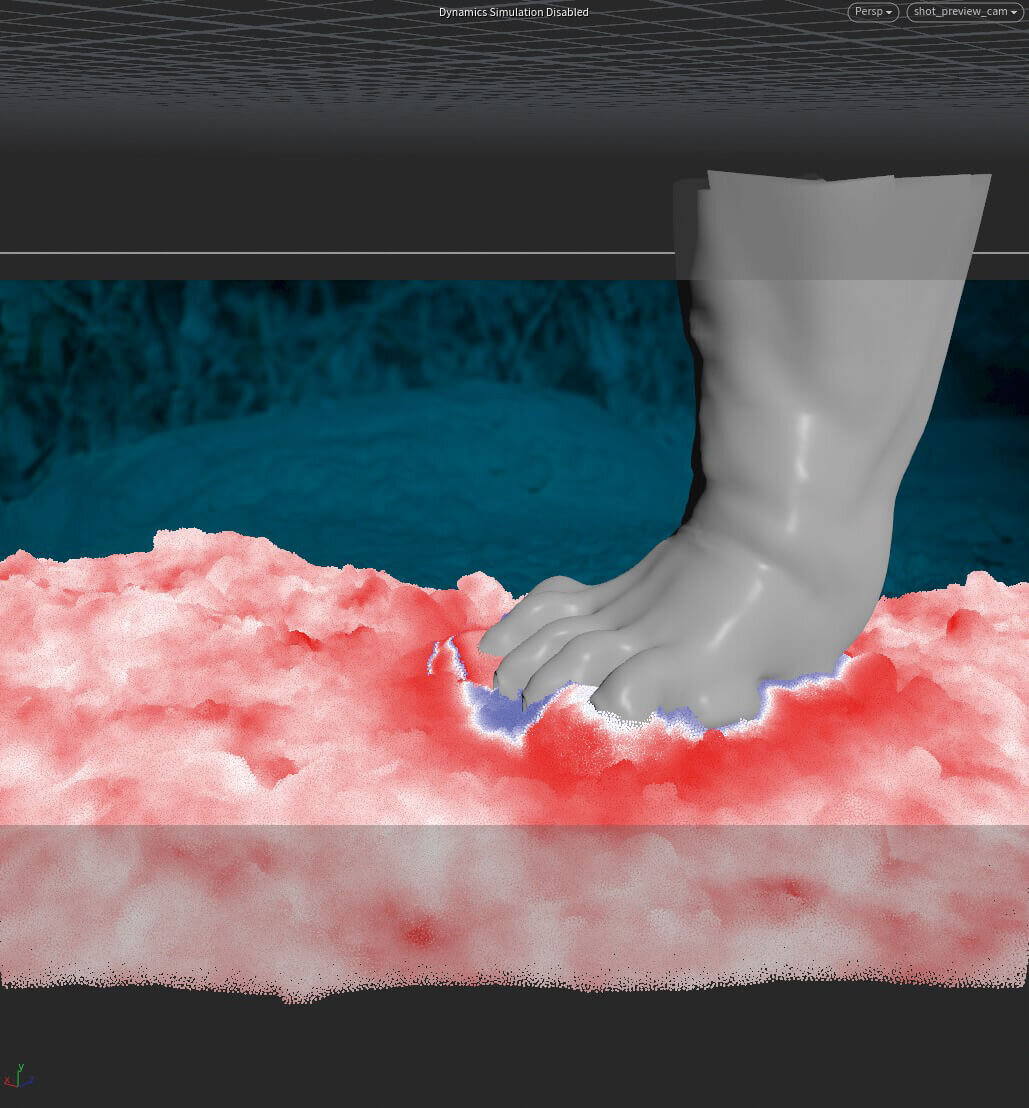

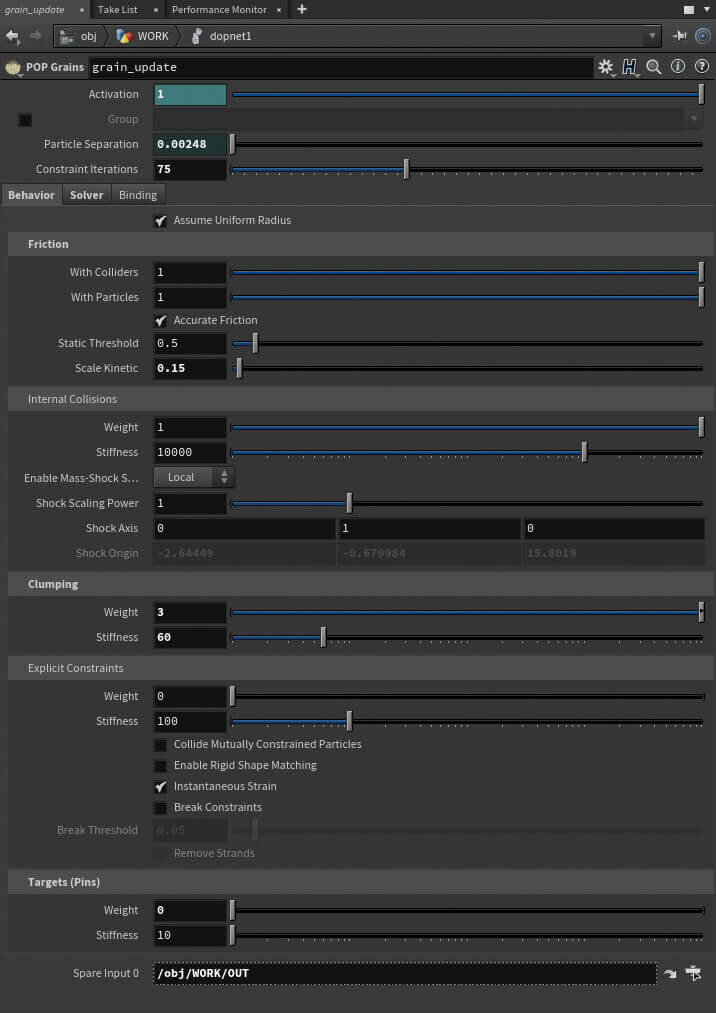

「単に雪っぽいものであれば比較的簡単につくれますが、寄りのショットでも耐えられる、塊感をキープしつつ、崩れるところは崩れてすぐ止まるようなリアルな雪の表現を突き詰める必要がありました」(FXテクニカルディレクター・増渕航也氏)。クロースアップショットは増渕氏が担当し、R&Dの結果POP Grains Solverが採用された。ミドル、ロングショットではVellum Solverが採用され、ショットに展開したときのシミュレーションの調整とボリューム化やV-Rayのレンダリングなどの設定をフリーランスの戸梶雅章氏が担当し、詳細に詰めていったという。

-

雪のシミュレーション結果。シミュレーションの解像度はかなり高くした上で、SIM後に処理で増やし、ボリュームに変換している -

カスタムマスクアトリビュートを数種類作成し、それによってシミュレーションを制御した

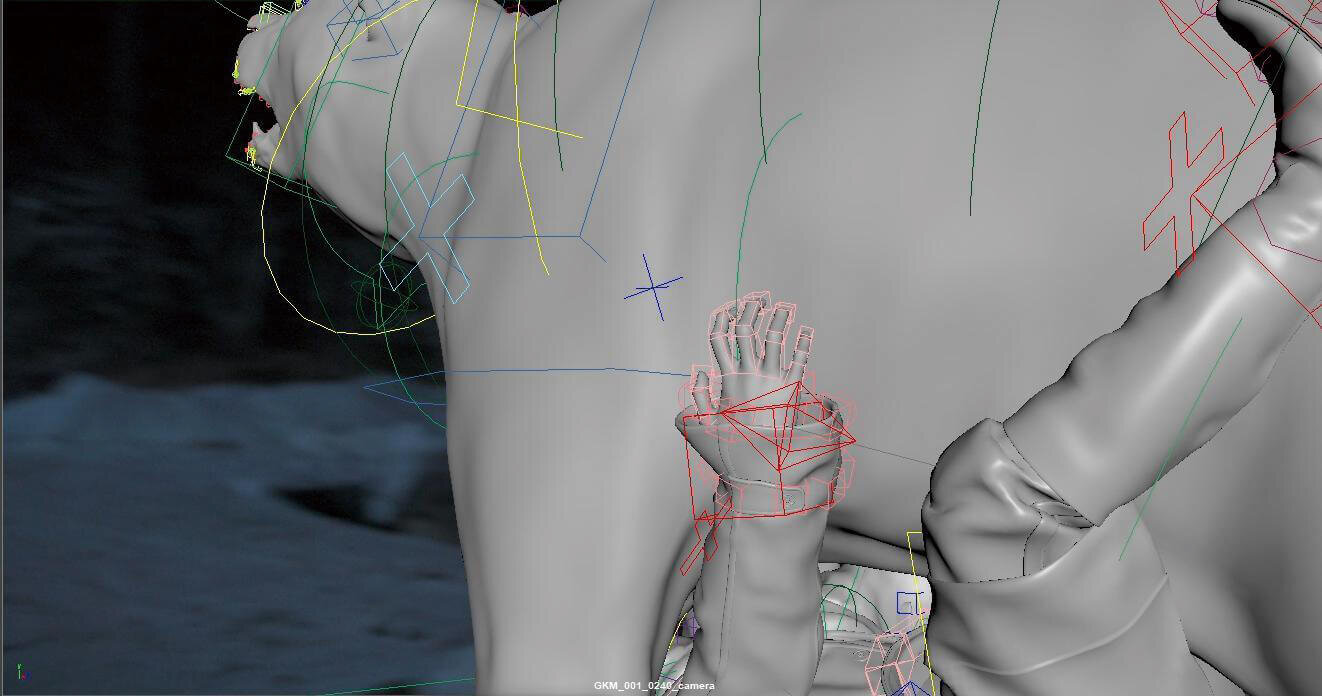

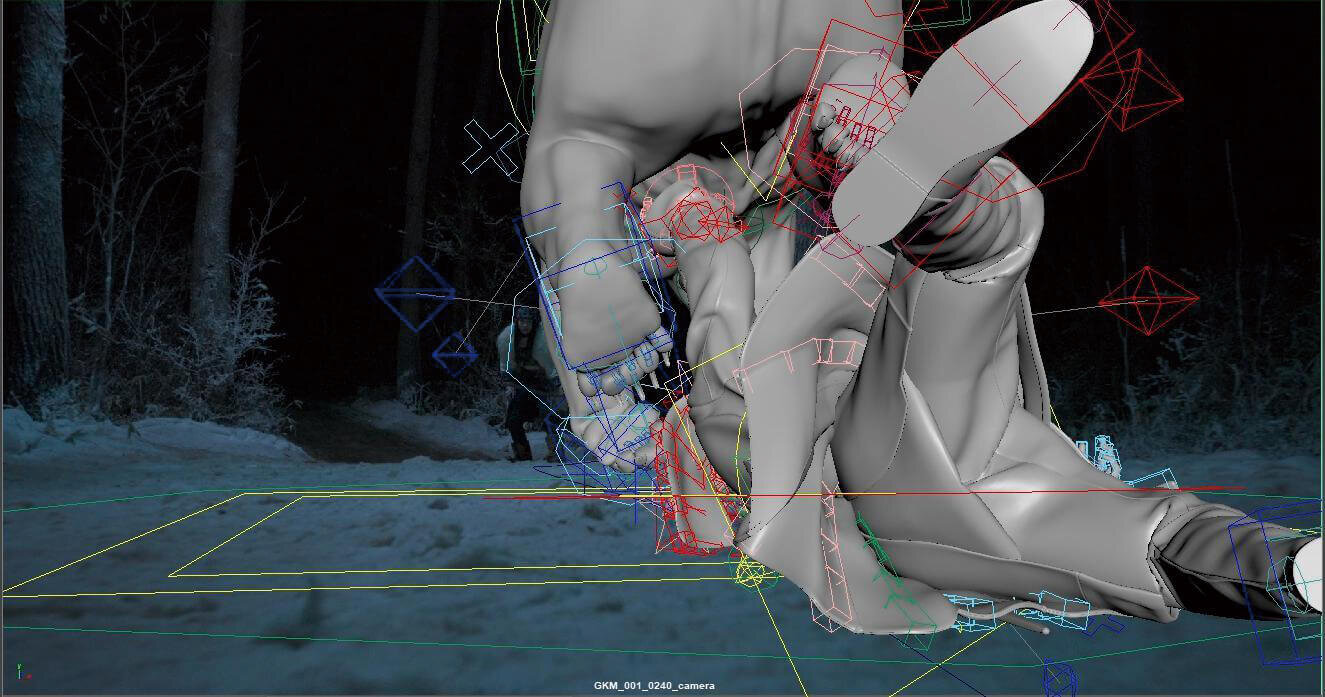

シーン制作の様子

-

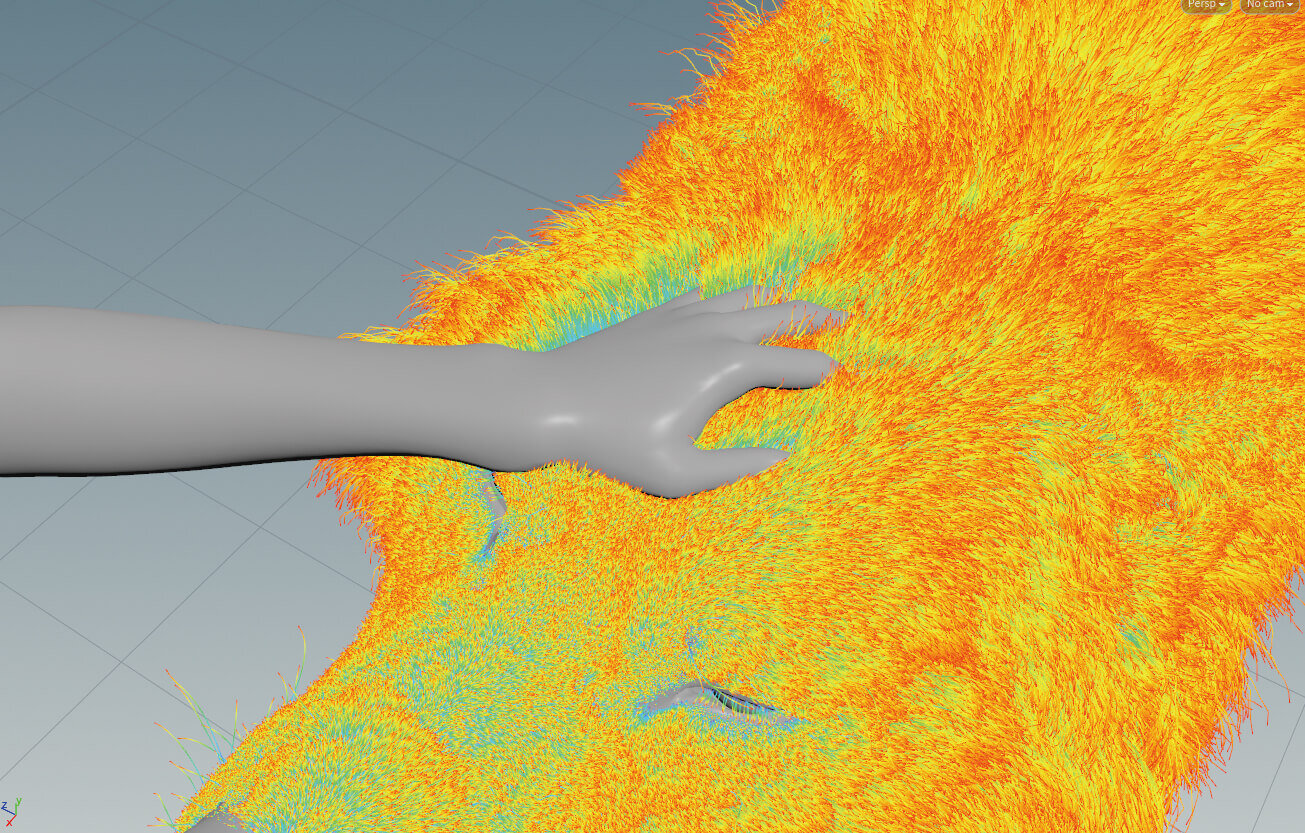

Houdiniで毛のシミュレーションを再構築。寄りのカットでは毛の量を増やすなどショットごとに変更。シミュレーションを行なったガイドカーブで、レンダリング用の毛をデフォームさせている -

Mayaでシミュレーションをしたショットについても、ガイドカーブとスキンデータだけ受け取り、Houdiniで最終ルックにもっていった。 細かいコリジョンがあるショットについてはコリジョンオブジェクト自体もVellumに変換している

街並み

馬橇に乗った杉元と、馬で後を追う鶴見がくり広げるチェイスシーンの舞台となる小樽の街並み。雪が降り積もる前に、ドローンと3Dレーザースキャナーを用いて北海道開拓の村をフォトグラメトリー(フォトグラメトリーの作業は、STUDIODUCKBILL 嘉本 聡氏に依頼)し、自社のライブラリも併用しつつアセットを作成。チェイスシーンにおいては馬橇が通過する道を再現し、北海道開拓の村を参考にしつつ作成したアセットを劇中の設定に合わせて配置した。

スピード感ある演出

「スピード感ある演出にすることが最も重要で、CG、2Dの素材や積み上げて見映えする画づくりを心がけました」(VFXディレクター・白石哲也氏)。物語最大の見どころである馬橇でのチェイスシーンでは素材選びから緻密なコンポジット作業が求められたようだ。「アクションシーンの見映えを担保しつつ現実感があるもの。ブラーの入れ方なども完全なフィクションではなく、リアルに感じられる範囲でのバランスを模索しました」(白石氏)。

CGWORLD 2024年3月号 vol.307

特集:『ファイナルファンタジーXIV: 黄金のレガシー』ティザートレーラー

判型:A4ワイド

総ページ数:112

発売日:2024年2月9日

価格:1,540 円(税込)

TEXT_渡邊英樹

EDIT_藤井紀明 / Noriaki Fujii(CGWORLD)、山田桃子 / Momoko Yamada