2023年8月4日(金)、CGWORLDとオートデスクのオンラインフェス「Autodesk Day 2023」が開催された。全11のセッションでは、Maya、3ds Maxをはじめとするオートデスク製品の深掘りや、クリエイターによる制作事例のメイキング、学生CGトライアルの受賞者座談会など、幅広い内容をラインナップ。3DCG制作に役立つノウハウやアイデアを伝える1日となった。

本記事では「オートデスクのオープンスタンダード対応とBifrostテクノロジーアップデート」の模様をレポートする。

イベント概要

Autodesk Day 2023

日時:2023年8月4日(金)

時間:11:00〜19:00

参加対象:3DCG制作に携わる方、これから目指す方など

参加費:無料 ※事前登録制

会場:オンライン配信

cgworld.jp/special/autodeskday2023/

オートデスクのオープンスタンダード対応

渡辺揮之氏

オートデスク株式会社

M&E テクニカルセールス マネージャ

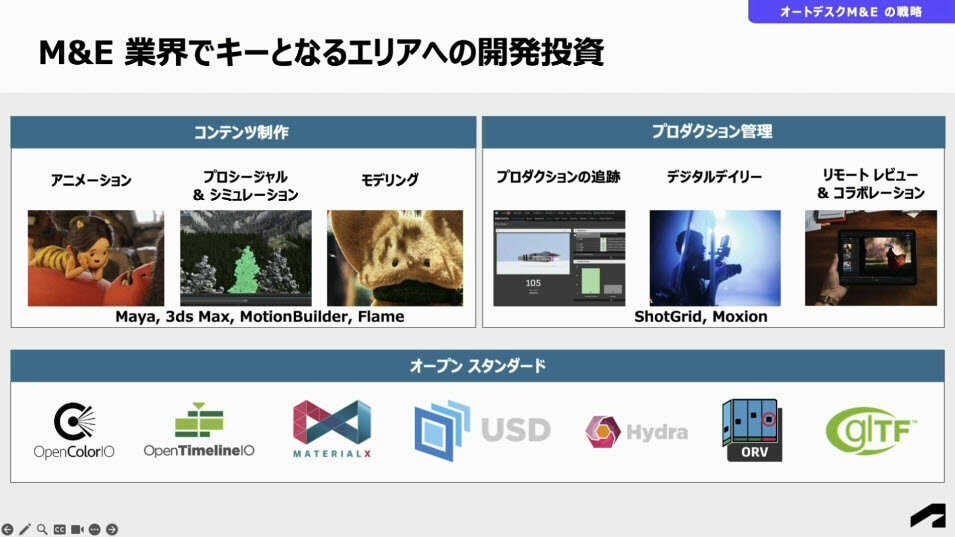

セッションではまず、オートデスクのメディア&エンターテインメント(以下、M&E)戦略について解説。同社はコロナ禍のパンデミックにより変化した業界に対応するため、コンテンツ制作、プロダクション管理、オープンスタンダードという、M&Eでキーとなる3エリアへの開発投資を行なっているという。

「開発投資はこれまで通りコンテンツ制作のソリューションの強化と、プロダクション管理の2本柱で行なっていますが、目下、そのどちらにも影響するオープンスタンダードへの投資も進めています」と渡辺氏は話し、主要なオープンスタンダードフォーマットの解説に進んだ。

USD

USD(Universal Scene Description)はピクサーが開発した3Dデータ受け渡しのためのファイルフォーマット。DCCツール間でのデータ交換を実現し、高速な読み込み、再生、レイヤー構造による非破壊の管理構造アプローチ、高い拡張性を備えるオープンソースフォーマットである。

「M&E製品ではMaya、Arnold、3ds Max、Bifrostで対応しています。製品設計・製造部門のFusionやInventorもUSDZ(USDファイルに加え、テクスチャ情報を含むフォーマット)に対応していて、エンタメ業界以外でも注目されているフォーマットです」(渡辺氏)。

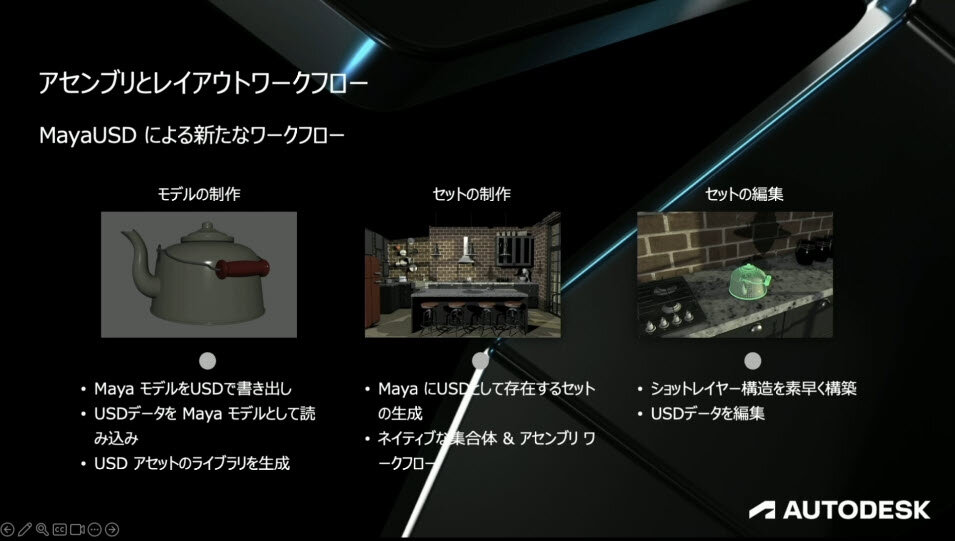

セッションでは、各ツールのUSD対応状況を具体的に解説。Mayaはバージョン2022からUSDプラグインの提供を開始しており、モデル制作(USDモデルの読み込み・書き出し、USDアセットのライブラリ生成)からセットの制作・編集などまで対応している。

最新のMaya 2024でも、USDショットベースのアニメーションやレイヤマネージャなど多数のアップデートが実装された。

● Maya の USD プラグイン(Maya 2022 の新機能)

https://help.autodesk.com/view/MAYAUL/2022/JPN/?guid=GUID-C468A370-3EE5-48E6-BEFA-6125872A1F38

● USD for Maya(Maya 2024)

https://help.autodesk.com/view/MAYAUL/2024/JPN/?guid=GUID-9E9D45F2-4DA9-497B-8D69-1573ED6B2BA8

● Maya-USD(GitHub)

https://github.com/Autodesk/maya-usd

3ds MaxはUSD用プラグインにより、ファイルの読み書き、SDK、USDステージオブジェクトに対応する。

Arnold USDは2019年に開発を始めて同年11月にオープンソース化。2020年2月リリースのArnold 6.0.2からはArnoldに同梱されている。「ArnoldのUSDはオープンソースですので、様々なスタジオが拡張に協力してくれています」(渡辺氏)。

● Arnold-USD(GitHub)

https://github.com/Autodesk/arnold-usd

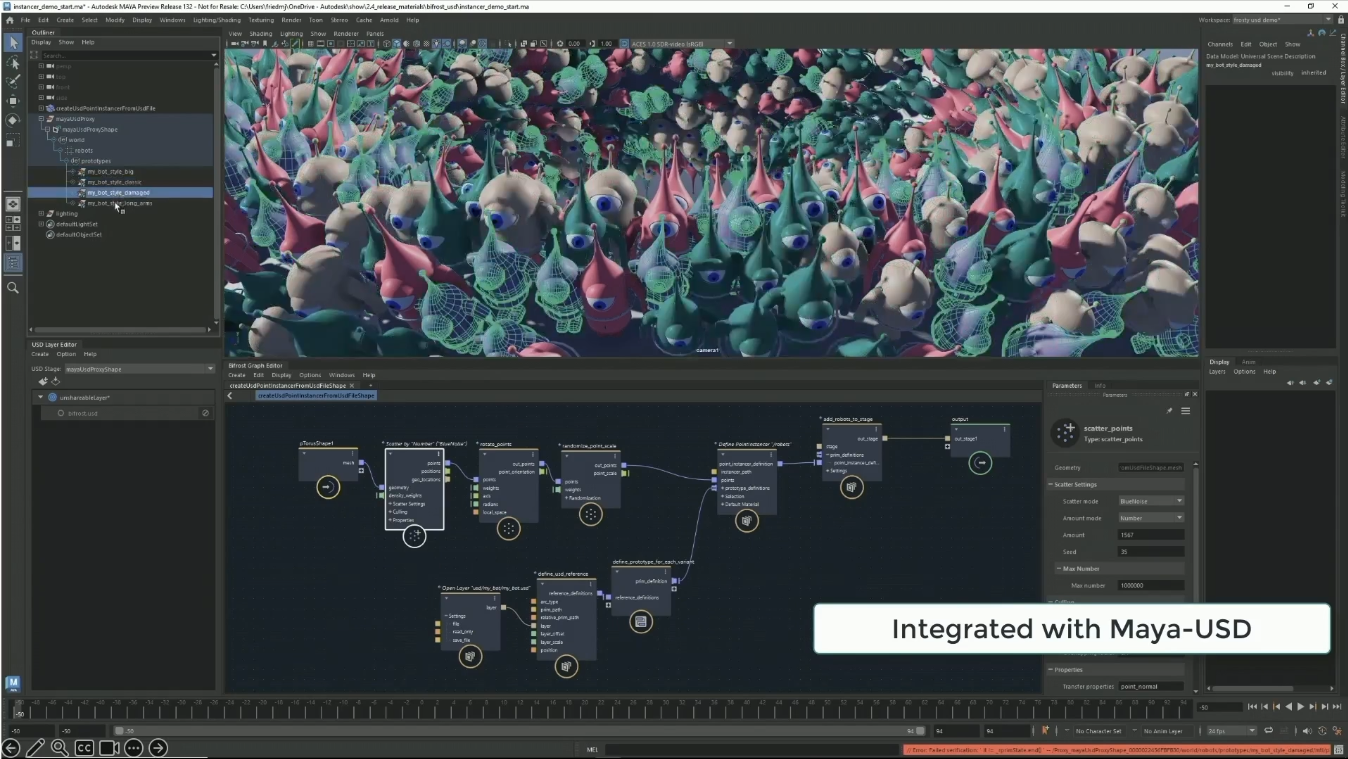

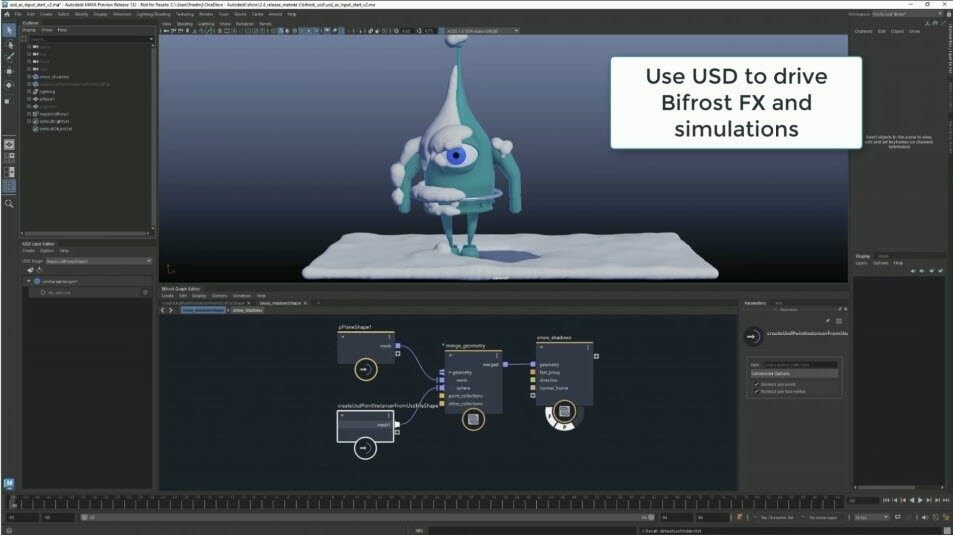

Bifrostはバージョン2.4でMayaのUSDと統合。Mayaの中でBifrostを用いた際に作業しやすいように設計されており、グラフによるUSDデータフローのイン・アウトにも対応する。

● Bifrost-USD(GitHub)

https://github.com/Autodesk/bifrost-usd

MaterialX

MaterialXは次世代のルックデヴワークフローに必須のファイルフォーマット。ノードの繋がりやシェーダネットワークまで含んだ情報量豊かなマテリアルが、多様なツールで共有できるようになる。

開発は、Academy Software Foundation(映画およびメディア産業におけるオープンソースソフトウェア開発のための中立的フォーラム、略称ASWF)のインキュベーション(起業サポート)プロジェクトとして進められている。

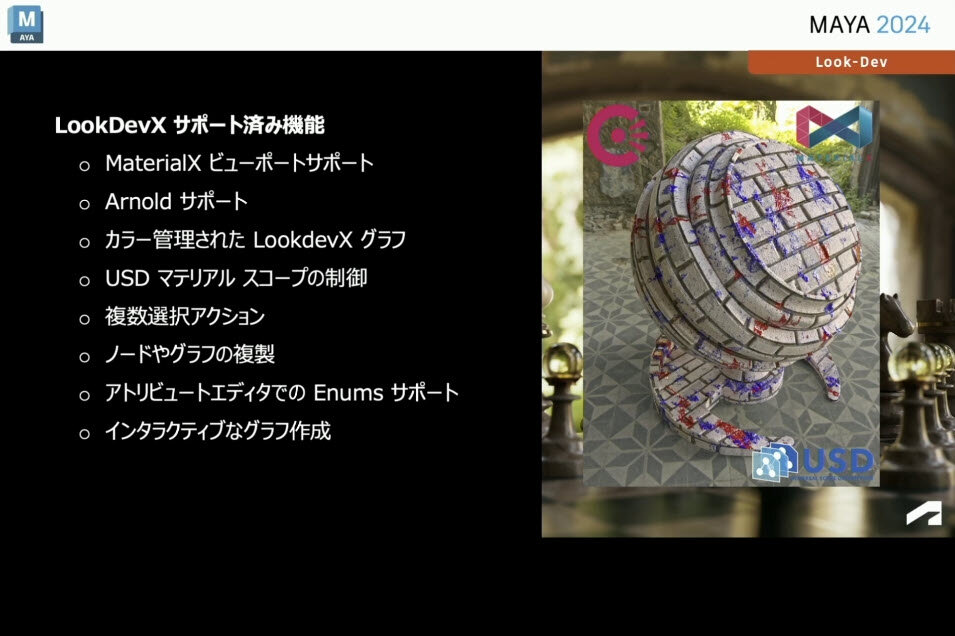

オートデスクのM&Eでは、Mayaと3ds Max、Arnoldで対応を検討中。すでにMaya 2024で搭載したマテリアルエディタ LookDevXでは第1フェーズの対応を行なっており、MaterialXビューポートサポート、Arnoldサポート、カラー管理されたLookDevXグラフ、USDマテリアルスコープの制御などが実装された。

「現在のLookDevXでは、Mayaのハイパーシェードでできることが全てできるわけではありませんが、最終的にはLookDevXがハイパーシェードを置き換えることを想定しています。また、Unreal EngineやOmniverseといった他のソリューションとのデータの受け渡しもできるように開発していく予定です」(渡辺氏)。

Hydraビューポート

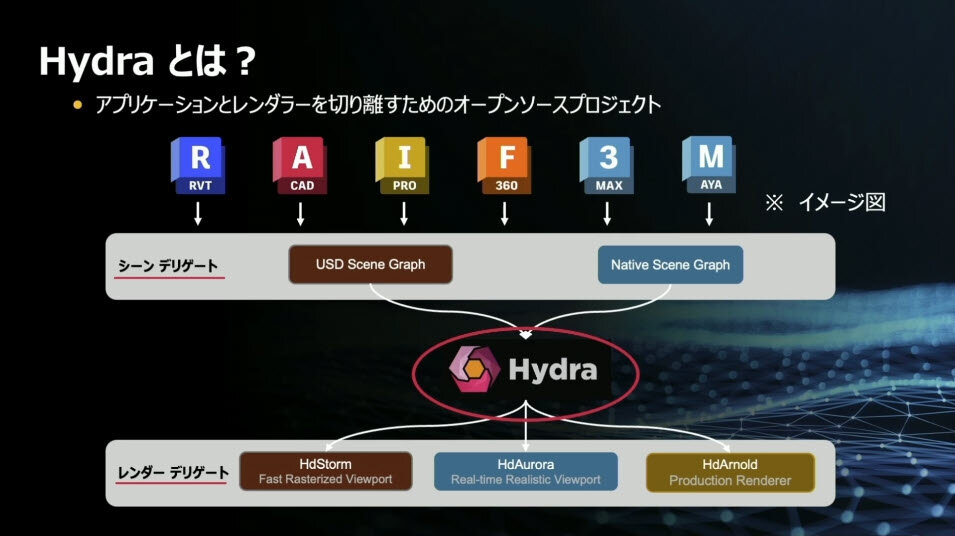

Hydraは、アプリケーションの処理部分とレンダラの処理部分を切り離し、シーングラフデータをレンダラにライブで受け渡すためのオープンソースフレームワークである。ビューポート表示とフレームレンダリングの両方に対応し、異なるアプリ間でも一貫した作業環境を提供。状況に応じてデータを効率よくレンダリングできる。

「今回は概要説明のみで、オートデスク製品におけるHydra対応はこれからになります」(渡辺氏)。

アプリケーションとレンダラの処理を切り離すメリットは、パイプラインにおいて、従来よりもさらに多様なソリューションを組み合わせることができるようになること。

「すでにライブリンク機能でMayaとUnreal Engineの同期は実現できています。Hydraを使うとさらに進んで、シーンデリゲートはMaya、レンダーデリゲートはUnreal Engineというかたちで切り離したり、あるいはOmniverseで組んだシーンをArnoldでレンダリングするといったことができるようになります」と渡辺氏は話す。

そのほかにもオートデスクのオープンソースプロジェクトは多数あり、Autodesk Open Source Siteで公開中だ。

Bifrostテクノロジーアップデート

セッション後半ではBifrostの概要と使いどころをたっぷりと紹介。Bifrostを使ってどのようなシミュレーションやエフェクト制作が行えるか、サンプル映像を交えて紹介してくれた。

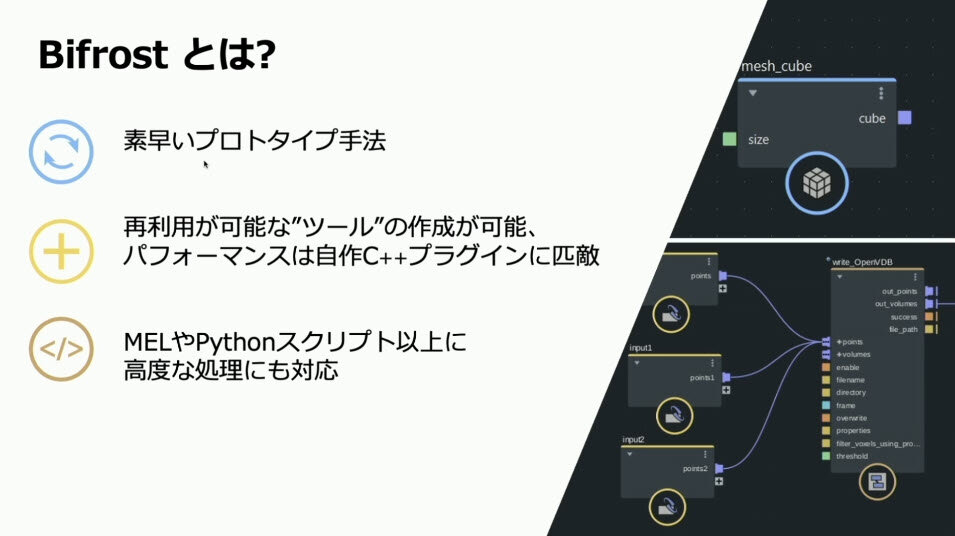

BifrostはMayaやArnoldと密に連携した、プロシージャルな3Dコンテンツ作成のためのビジュアルプログラミング環境。MELやPythonを超えた高度な処理を活用して、独自のプロシージャルアセットやツール制作が行える。開発はMayaとは切り離され独立しており、頻繁に新機能追加やチューニングといったアップデートが行われ、日々機能が強化されている。

Aeroソルバ

Bifrostの強力なAeroソルバを使うと、煙や霧、ほこり、燃焼などを物理的に正確にシミュレーションできる。

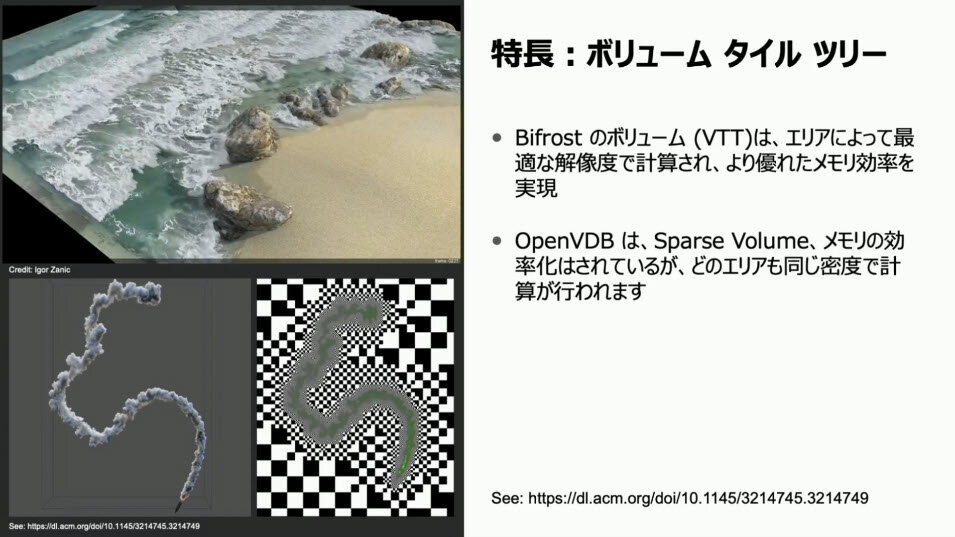

セッションでは、Bifrostのスマートなテクノロジーの例として、BifrostのボリュームとOpenVDBのちがいが紹介された。Bifrostではエリアごとに最適な解像度で計算され、より優れたメモリ効率を実現するのに対して、OpenVDBはどのエリアでも同じ密度で計算される。このことから、Bifrostでは高速処理が期待できる。

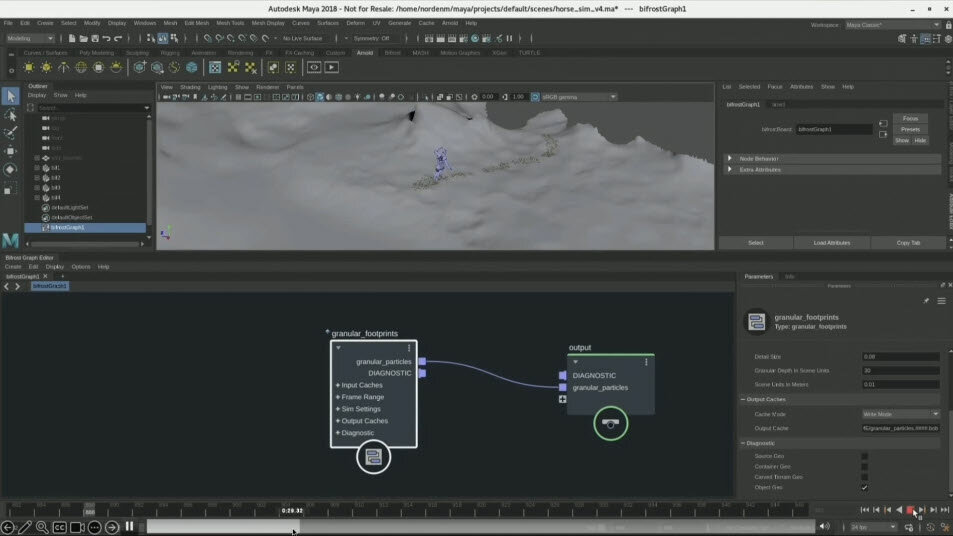

MPMマルチフィジックス

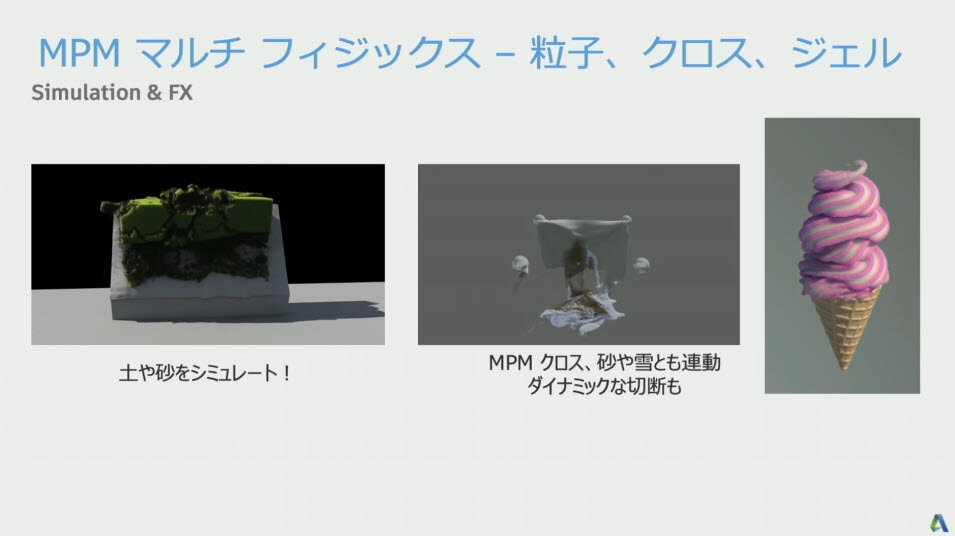

MPM(Material-Point-Method)は、ディズニー『アナと雪の女王』のVFX、雪の表現で有名になったシミュレーションソルバ。複雑な衝突シミュレーションを得意とする。雪や泥、砂から布まで幅広く表現できる。

MPMはマルチフィジックスと呼ばれるように、4点で支えた布の上に土や砂をかけたら布が破れるという、複数のシミュレーションを連動させられるのが特長。最新バージョンでは、ソフトクリームや蜂蜜のような粘土の高い液体をシミュレーションする「MPMジェル」もサポートしている。

ストランド

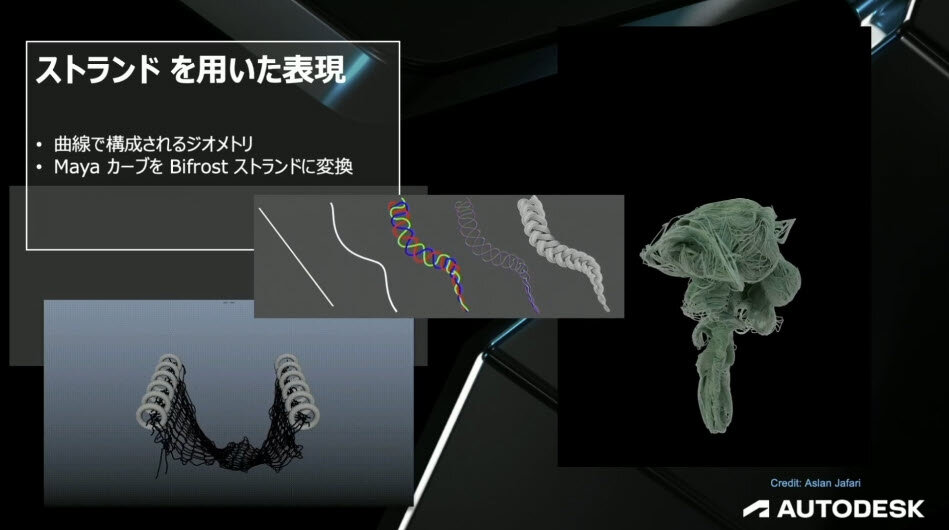

Bifrostに用意されたストランドは曲線で構成されるジオメトリ。網やひもなどの表現に活躍する。Mayaで描いたカーブをBifrostストランドに変換することも可能だ。

パーティクルエフェクト

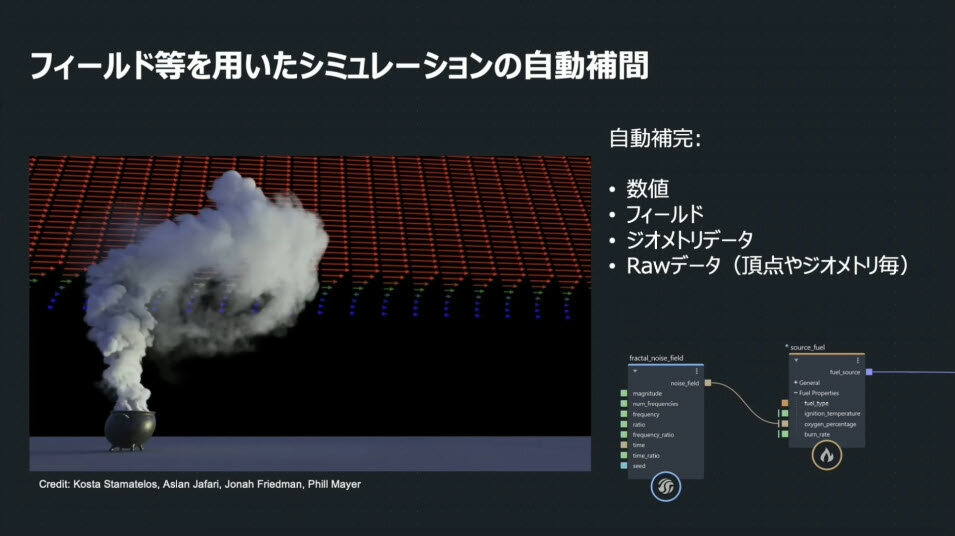

Bifrostのパーティクルエフェクトはシンプルで利用しやすいのが特長。フィールド(解像度に依存しないボリューム)などを用いたシミュレーションの自動補間も可能で、例えばパーティクルに対してフィールドで補間することで、上に行くほど風が強くなる(=フィールドが強くなる)ような設定ができる。

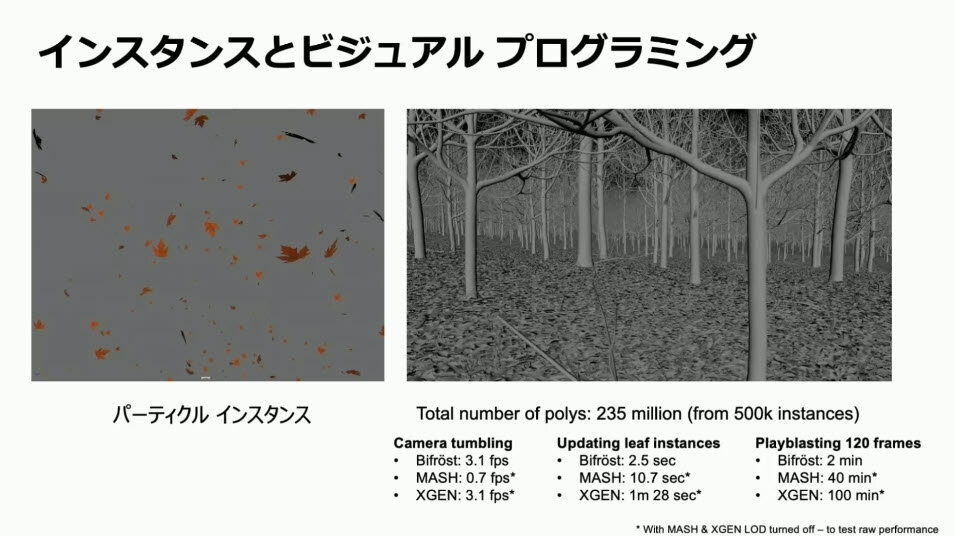

スキャタリングとインスタンス処理

ワールド構築に便利なノードのコレクション「Scatter Pack」もBifrostならではのもの。広大な敷地に木を多数生やすような処理に向いており、重くなりがちなインスタンス処理(ポイントクラウドインスタンシング)もArnoldと組み合わせることでメモリ効率が良くなる。

Bifrostのユーザーサンプル

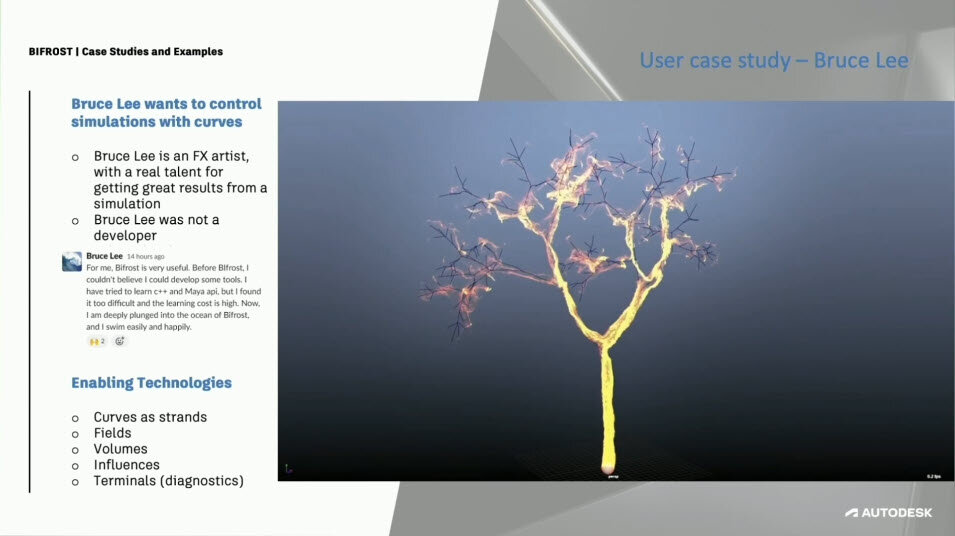

セッションはBifrostのユーザー作例の紹介で締めくくられた。まず紹介されたのがFXアーティストのBruce Lee氏による、ストランドやフィールドを組み合わせたパーティクル表現。

「Bifrostを使って自在に面白いアニメーションを表現できているのがわかります。Leeさんはプログラムは書けませんが、Bifrostはノードベースなのでエフェクトやツール制作ができるようになったとおっしゃっています」と渡辺氏。

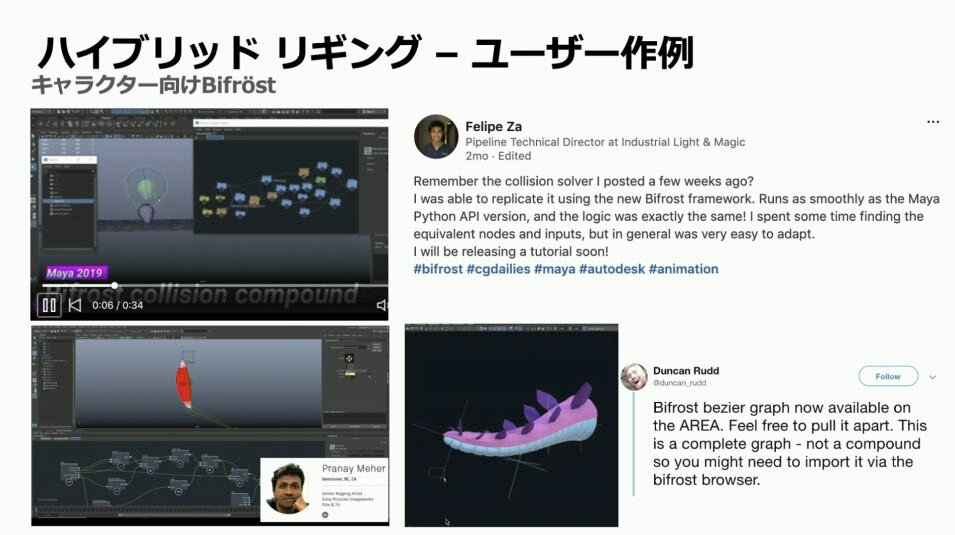

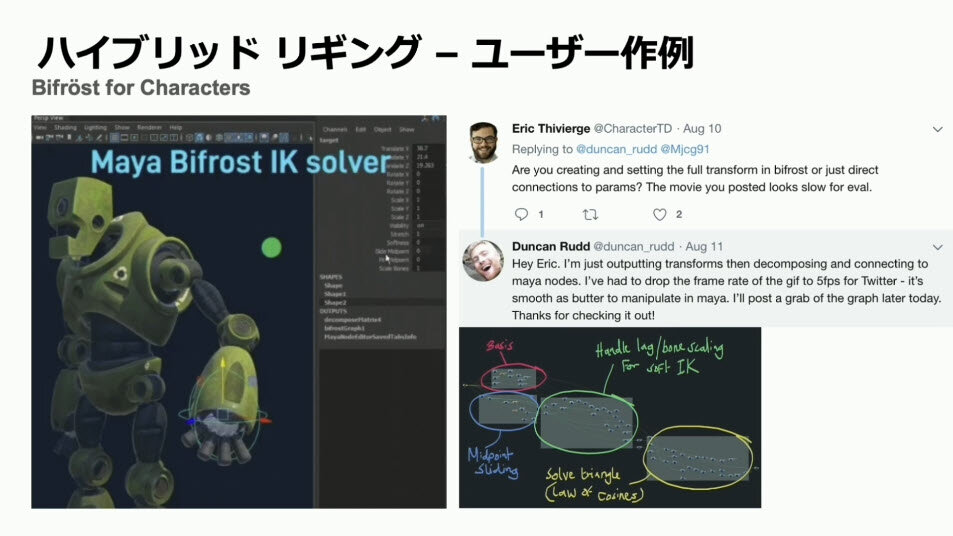

別のユーザーサンプルとして、Felipe Za氏とDuncan Rudd氏、Eric Thivierge氏によるハイブリッドリギングの作例も紹介。デフォーメーションやコンストレイント、筋肉のシミュレーション、尻尾のソルバの作成といったリギングを、ノードベースで行なっている。

「Bifrostはビジュアルプログラミング環境。SIGGRAPHで発表された論文をノードベースで再現して実装することもできて、実際やってらっしゃる方も見かけます。そういう点もビジュアルプログラミングの面白いところです」(渡辺氏)。

オートデスクM&EのWebサイト「AREA JAPAN」では、Bifrostをステップバイステップで学べるコンテンツも公開中だ。

● Bifrostでゲーム開発向けツールを作成 ウェビナー(AREA JAPAN)

https://area.autodesk.jp/event/webinar/maya-bifrost-game/

● Bifrostベーシックトレーニング(AREA JAPAN)

https://area.autodesk.jp/information/bifrost-basic-training/

TEXT _kagaya(ハリんち)

EDIT_武田かおり/ Kaori Takeda