アニメ『ULTRAMAN』はマンガ配信サイト、コミプレ「ヒーローズ」に連載中の同名人気マンガを原作に、神山健治氏と荒牧伸志氏の両名が監督する『ウルトラマン』の新世代アニメシリーズだ。今回は2023年5月から配信が開始されたファイナルシーズンのメイキングをお届けする。

※本記事は月刊「CGWORLD + digital video」vol.300(2023年8月号)からの転載となります。

これまでに蓄積されたノウハウを活かすシリーズ集大成

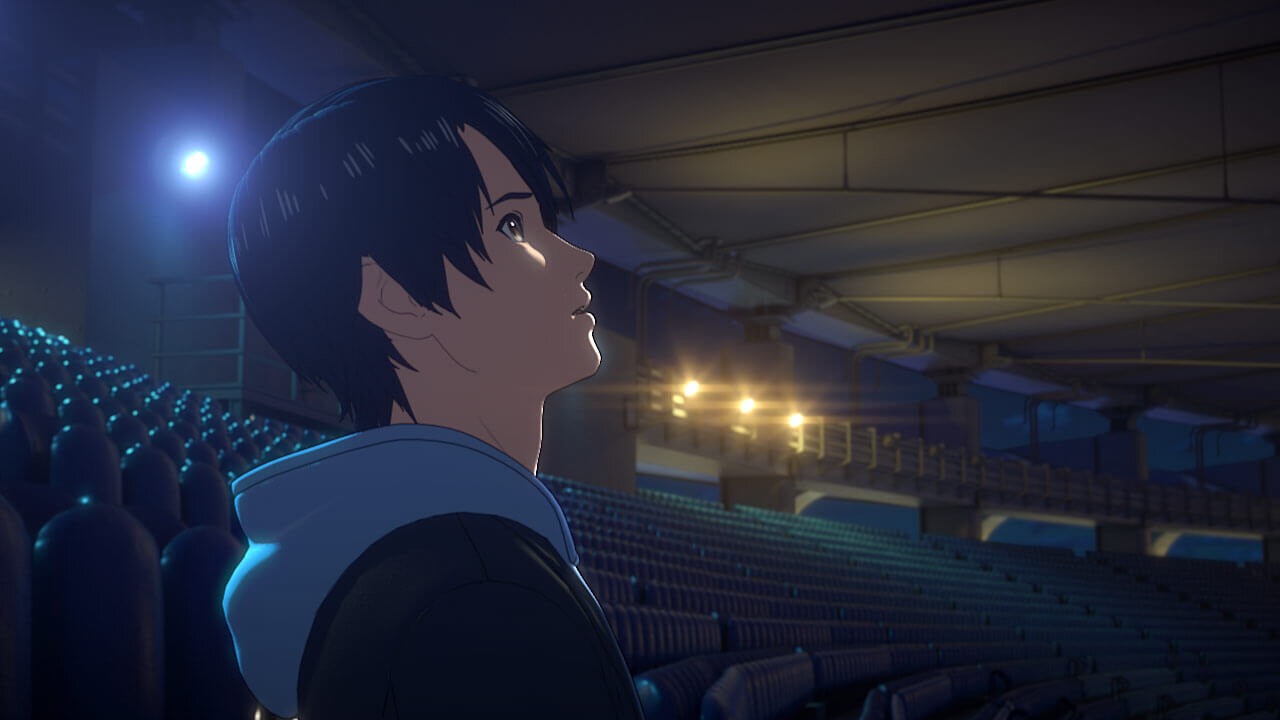

2019年にNetflixで独占配信され話題を呼んだアニメ『ULTRAMAN』。2022年にはシーズン2が、そして2023年5月からはファイナルシーズンが配信中である。

Netflixにて全話独占配信中

原作:円谷プロダクション・清水栄一×下口智裕(コミプレ/ヒーローズ連載)、監督:神山健治・荒牧伸志、制作:Production I.G × SOLA DIGITAL ARTS

anime.heros-ultraman.com

©円谷プロ ©Eiichi Shimizu,Tomohiro Shimoguchi ©ULTRAMAN製作委員会3

フルCGによる、サイバーでメカニカルなウルトラマンたちが派手なアクションで戦うさまは、昔ながらの特撮ウルトラマンとは趣が異なり、等身大のヒーローものという感覚が強い。だが、根底に流れるウルトラマンらしさは忠実に守られている。特にファイナルシーズンには馴染み深いキャラクターも多数登場しており、往年のウルトラマンファンもおおいに楽しめる作品となっている。

本作でCG制作を担当したのは、これまでのシリーズ同様、荒牧監督率いるSOLA DIGITAL ARTS(以下、SOLA)。ファイナルシーズンの制作にあたり、荒牧監督は「SOLAの総決算」と力を入れていたという。

SOLAとしてもこれまでのノウハウをブラッシュアップさせて画に落とし込むことに総力を上げて臨んだ。短い制作期間の中、クオリティの高い画をコンスタントに生み出せたのは、シーズン1・2での実績があればこそ。ファイナルシーズンでは従来作での試行錯誤が実り、画のクオリティが底上げされている。

ルックについては前シーズンまでの世界観を踏襲しており、大きな変更は入っていない。アニメーションも同様で、モーションキャプチャをベースにしたエンターテインメント色の強い動きを踏襲している。

一方、制作の裏側ではカラースクリプトの導入やスタジオ内でのグレーディング、新人でもノーミスで運用できるレンダリング環境の構築など、ワークフローをより強固にするための新しい試みが行なわれた。以降、詳しく紹介しよう。

※アニメ『ULTRAMAN』シーズン2のメイキングは本誌vol. 289(2022年9月号)、およびCGWORLD.jp(cgworld.jp/article/202304-cgw289-ultraman2.html)にて掲載しています。

<1>カラースクリプトを活用した荒牧監督の世界観設計

ファイナルシーズンの制作にあたっては、短期間で高品質な作品をつくるため、新技術を採用するのではなく、これまでの蓄積を活かして各ワークフローの完成度を上げることを目標とした。そのためにカラースクリプト、社内でのカラーグレーディング、コンポ前の影のチェックなどを新しく導入している。

グレーディングについては『攻殻機動隊 SAC_2045 持続可能戦争』(2022)の制作時に社内の設備を整えて運用した実績があり、そこで手応えを感じていたことから、本作でも社内で行うことを決めた。影のチェックについては、ラフモデルに影を入れただけの素材を、コンポジットに渡す前にディレクターがチェックするというワークフロー。この段階でディレクターが効果的ではない影の乗り方のモデルを戻して再調整するながれにした。

また、カッティングについて、これまではレイアウトが終わった時点で行なっていたが、今回からモーションキャプチャの直後に一度カッティングを行うかたちに変更。過去、レイアウトを30分近く作成していたこともあったが、今回の変更によってレイアウト作業前に不要なカットをオミットできたため、レイアウト作業の工数削減につながった。

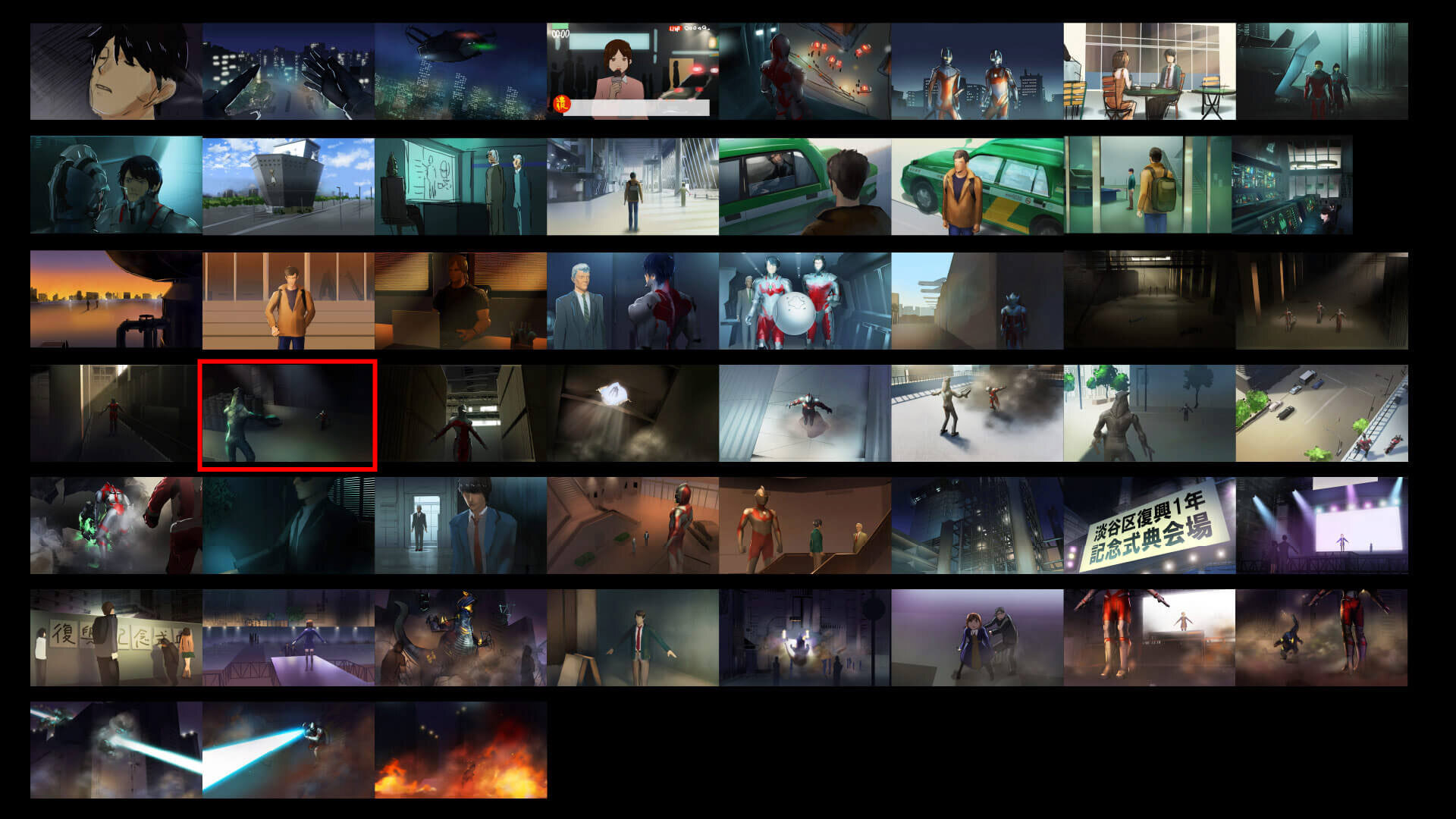

ファイナルシーズンから採用されたカラースクリプト

カラースクリプトとは、昼か夜かなどの時間のちがい、色味、カットの雰囲気などを現場の各部署で共有するために用意する色の資料。本作では1話につき50枚前後のカラースクリプトが描かれているが、これらは荒牧監督とプロダクションデザイナーの野村沙季氏が1対1で詰めていったという。

絵コンテが描き上がったらすぐに制作をはじめ、スピード重視で仕上げていった。なお、野村氏は新卒で入社したスタッフだが、高い技量を認められて本作に抜擢され、カラースクリプトだけでなく2Dのグラフィックワーク全般も担当したという。

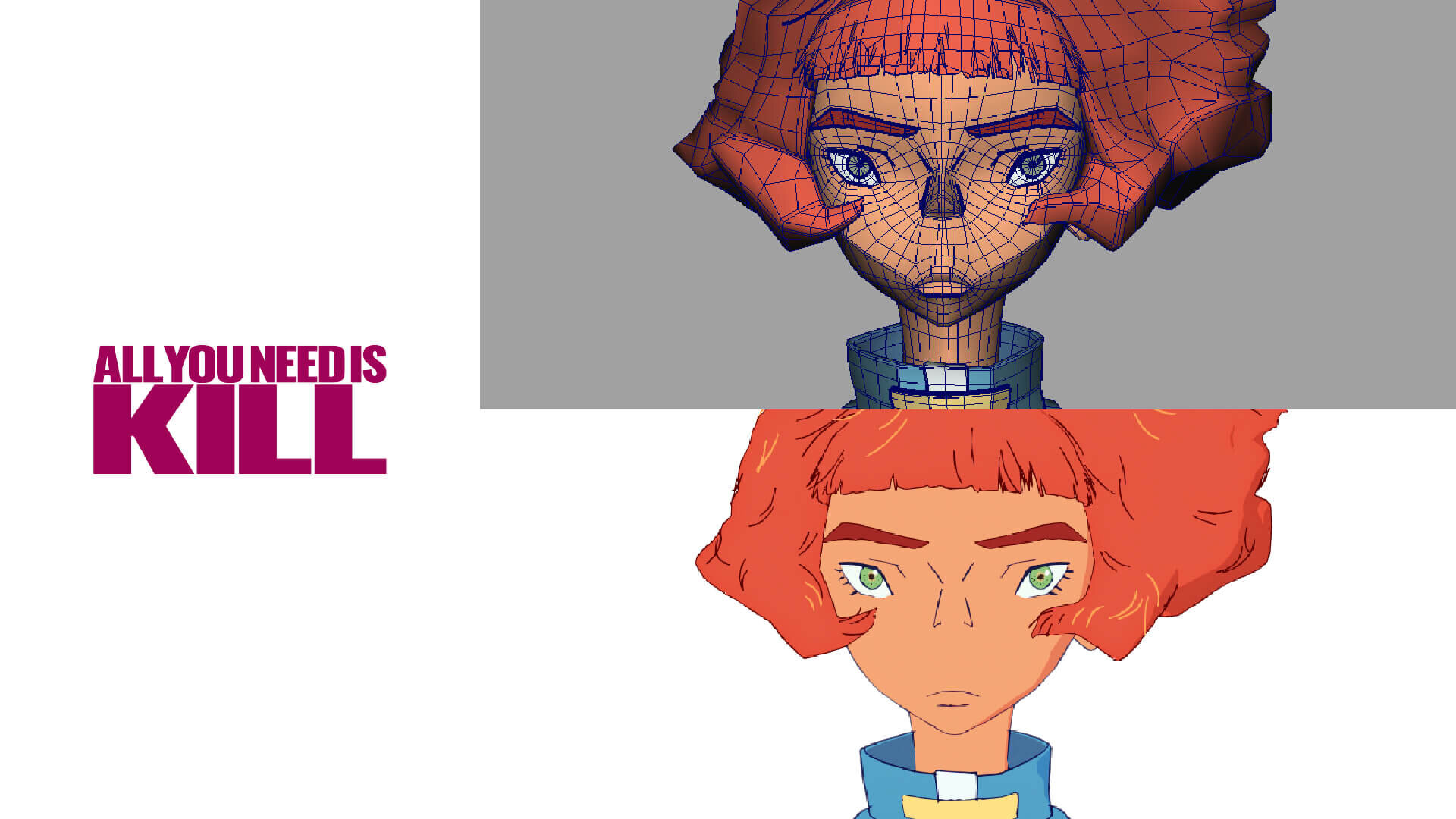

<2>原作の大ファンが情熱を込めたウルトラマンスーツのモデル

本作でメインモデラーとして活躍したユアサ ミヤザキ(宮崎由麻)氏は、中学生の頃から筋金入りの原作『ULTRAMAN』ファン。3DCGを学んでいた専門学校時代、アニメのシーズン1を「自分だったらどうつくるか」と考えながら視聴していたという。実際にモデリング担当になって気をつけたのは細かいエッジ処理。ハードサーフェスモデルはスムースをかけると角に細かいシワが寄りがちだ。

特に最終形態のウルトラマンスーツのような、反射が強いマテリアルのモデルではシワが強めに見えてしまうので、まるで工業製品のような平滑性のあるモデリングを心がけた。協力会社へのフィードバックも「どうしたら視聴者が喜ぶか」と、常にファン目線を大事にした。

入社してすぐに大ファンだった作品に携われたユアサ氏。「専門学校時代からSOLAに入らなければ意味がないと思っていました。担当できるとなって、絶対やってやるという気持ちでした」と熱く語ってくれた。3DCGでは作画アニメよりも画に情熱が乗りにくいため、どうしたら魂が込められるかを常に考えているという。今後さらなる活躍に期待したい。

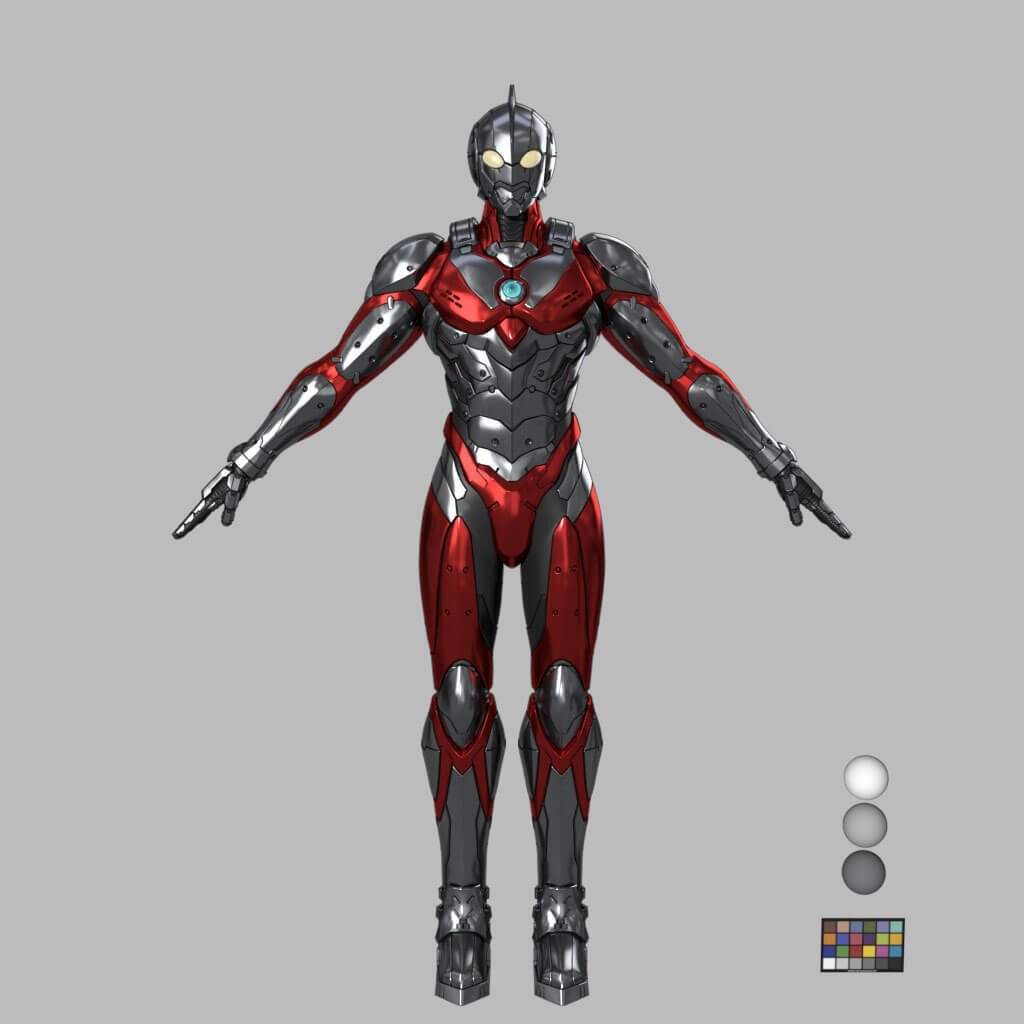

最終形態のウルトラマンスーツ

ユアサ氏渾身のウルトラマン最終形態のモデル。特に初代ウルトラマンのイメージに近いデザインには思い入れが強いという。

-

頭部正面。トサカ周辺、頭頂部の形状にはこだわった。具体的な指示があったわけではないが、ユアサ氏が原作を読み込む中で、原作者がこの部分にこだわっているだろうと強く感じたためだ。また、目の上の小さな窪みなど、ディテールにはシワをつくらないようにしている -

ユアサ氏が一番気に入っているという、斜め前からのアングル。「3DCGの造形的な格好良さだけでなく、作画アニメだったらどんな線で描かれるかを意識しながらモデリングを進めました」(ユアサ氏)

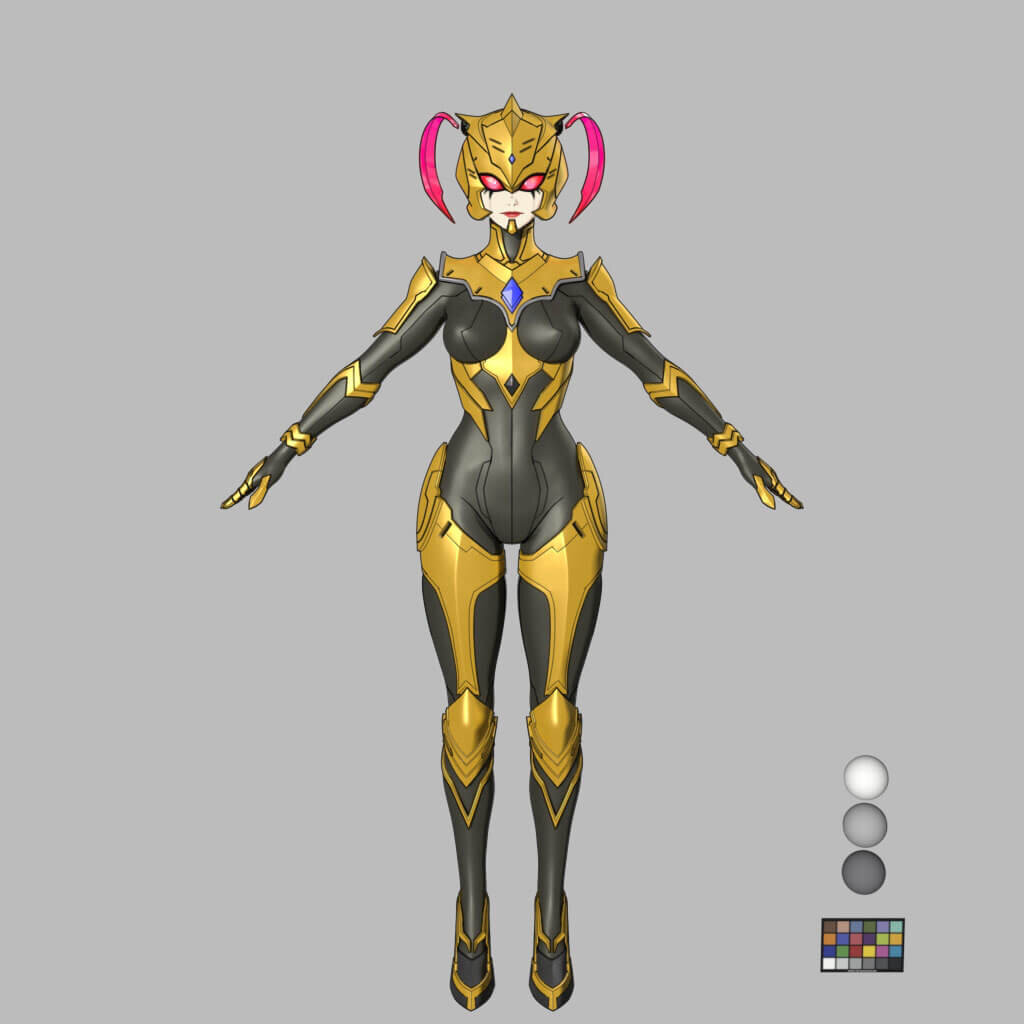

女性異星人バルキュアのモデル

思い入れの深いキャラクターとしてユアサ氏が挙げる、“謎多き女性異星人”バルキュア。ウルトラマンタロウの最終話に登場したバルキー星人がモチーフで、原作でもタロウと対になっている。ユアサ氏はタロウのモデリングも担当していることから、自ら立候補して担当した。

-

全身。女性らしい妖艶なシルエットを目指した。特に、臀部や太ももの装甲に肉が乗るイメージやほど良い腹筋など、フェティッシュな造形に力を入れた -

頭部正面。目のテクスチャや唇の影といったディテール、装甲と素肌のバランスまで、女性的で妖艶な雰囲気が出るよう考え抜いた

ファン目線を活かしたモデル監修

<3>90年代の変身ヒロインアニメに着想を得た変身エフェクト

エフェクトSVの柳谷 稔氏はシーズン1に続いて参加。本作は作品の性質上、光線などのエフェクトが多く、まずは物量としての大変さがあったという。

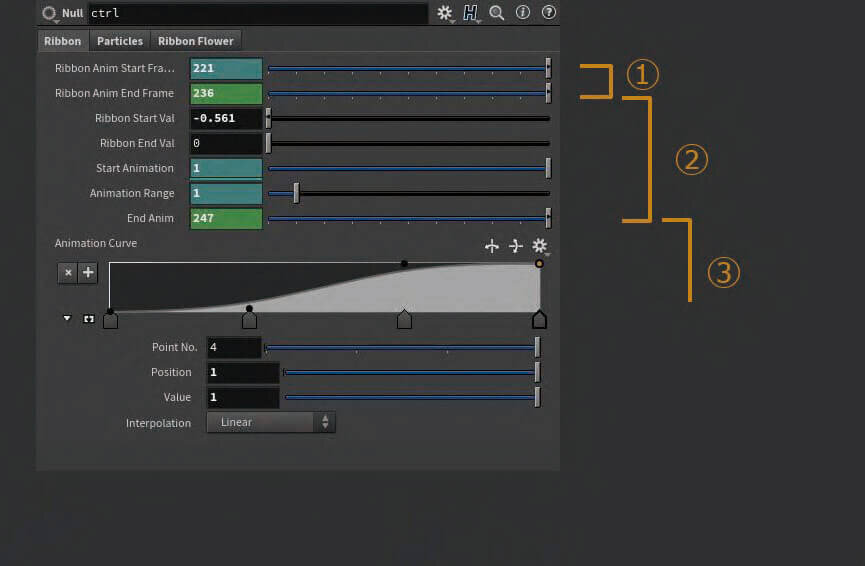

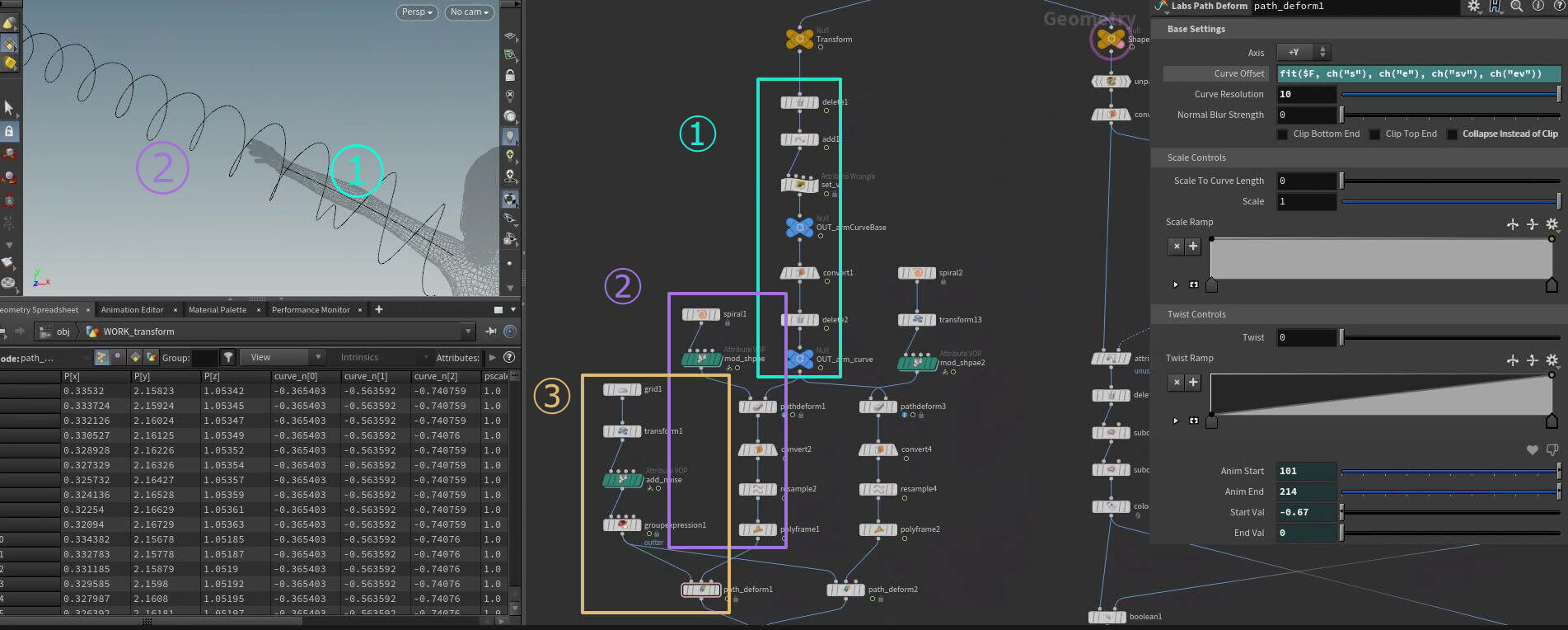

エフェクトは全般的に過去シーズンをベースにブラッシュアップする方向性で仕上げたが、一方でこれまでとちがうエフェクトを開発したものもある。そのひとつが佐山レナの変身シーンだ。これまでの変身シーンとはニュアンスを変えたいという荒牧監督からの要望に沿って、レナの設定であるアイドルらしさをエフェクトで表現した。

監督によるラフな絵コンテをベースに、柳谷氏が90年代の変身ヒロインアニメものをモチーフにしたアイデアを出し、監督とのやり取りを重ねてつくり上げた「『美少女戦士セーラームーン』などを中心に、その頃のアニメをひと通り見て研究して、監督に8~9案ぐらいパターンを出しました」(柳谷氏)。

完成した変身シーンはこれまでのものとはまったく異なるルックで、派手な演出は見応え抜群だ。エフェクト制作にはHoudiniを使用。「前処理としてノードを組み上げるのには時間がかかりましたが、修正や変更には柔軟に対応できました」と柳谷氏。

壮大でキュートなレナの変身シーン

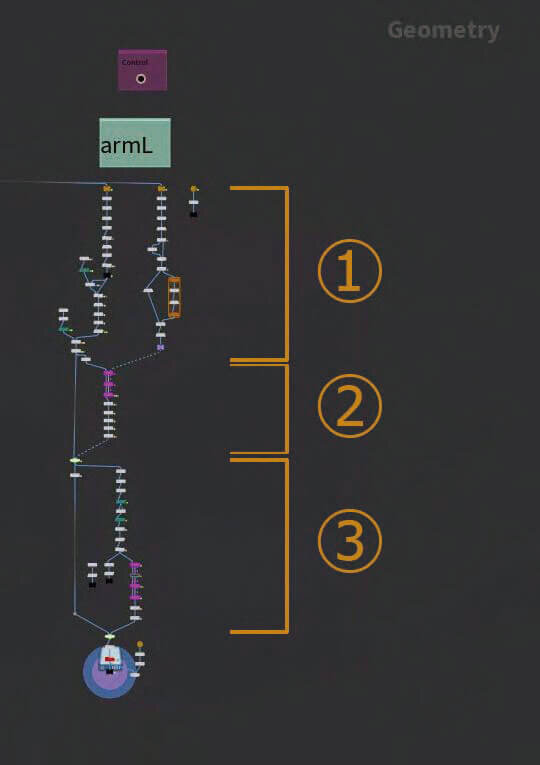

リボンの動きをHoudiniで制御する

多数のエフェクトを散りばめたコンポジット

<4>実写の技法を応用した空気感のあるライティング

本作では、特に雨上がりのシーンなどで顕著なフォグを使った空気感の演出を新たに採用。こうしたフォグはエフェクトチームにバトンタッチせず、ライティングチームがMaya上でFluidを作成し、ボリュームのサイズや位置を制御してつくりきっている。

ライティング&レンダリングSVの猪原英史氏は「いわゆる奥行き感を出すフォグだけではなくて、レイの表現やディテールのある煙のようなフォグもつくりました。実写でも使われている技法を応用しています」と話す。

また猪原氏は、実作業前の監修作業としてライティングボードの作成も行なっている。本作は作品の性質上、夜間や夕方のシーンが多いため、視聴者が飽きないよう、同じ夕陽や夜景でも色味で変化をつけるなど、ライティングボードの段階で細かく調整。このおかげで後工程がスムーズに進行できたという。

そのほか、レンダリングツールについては、インハウスツールのブラッシュアップを猪原氏が主導して実施。結果として、新人でもミスがないようにレンダリングを管理できるフローを構築でき、本作では4名の新人のみでレンダリングを管理できたという。

フォグを使用した空気感の演出

フォグによる空気感の演出例。

-

別の例として、雨上がりの森での戦闘シーンの完成ショット。木や葉が大量にあるシーンのため、レンダリングには膨大な時間がかかった -

【左画像】のフォグ素材。監督のイメージは「雨上がりの夕暮れで、地熱の影響で地面から霧が出ている」というもの。光は強いが地面はぼやけるという表現は難度が高く、苦労したという

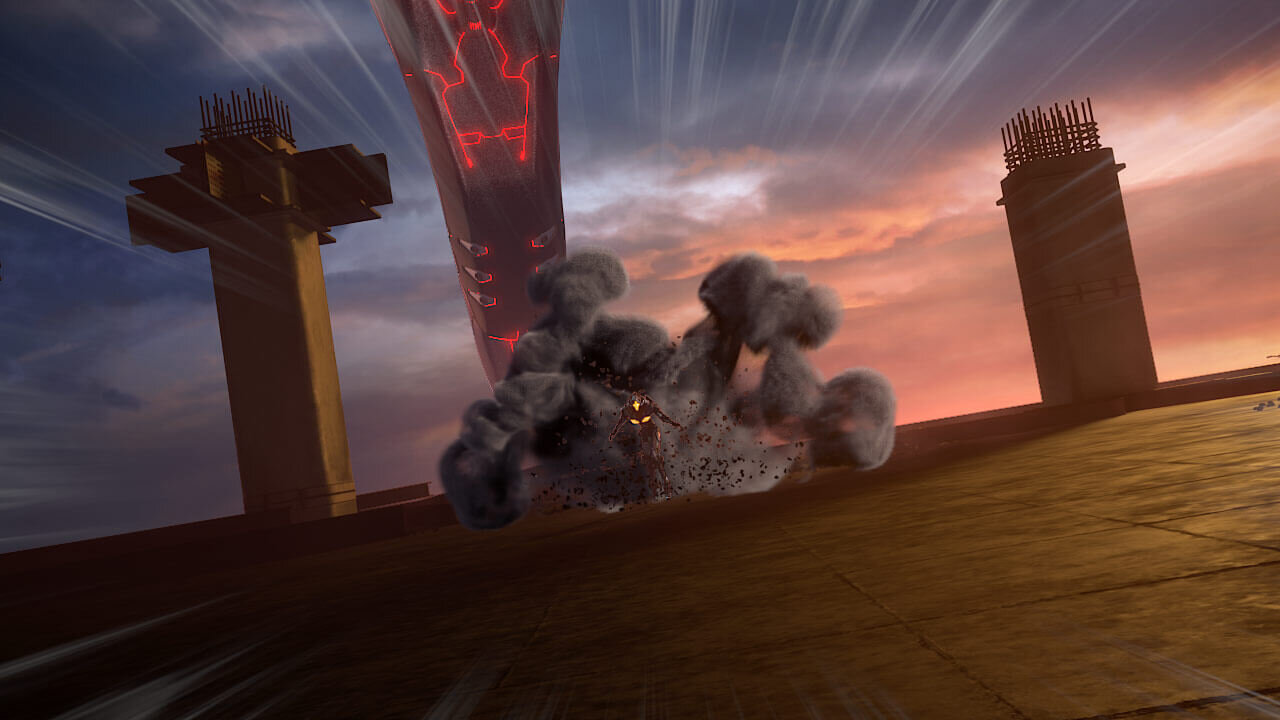

夕刻のビル屋上をライティングで彩る

最終話となる12話、ビルの屋上での戦闘シーンは、夕焼けにメリハリを付けるライティングでドラマチックに仕上げた。

-

エフェクト適用前、ライティング済みのカット。遮蔽物のないビルの屋上は、シンプルにつくると夕陽が全体を単調に照らしてしまい、のっぺりとした印象になる。そこでライティングボードに従って地面の反射に明暗をつけた結果、ドラマチックなルックに仕上がった -

【左画像】に対してグレーディングを施し、エフェクトも追加した完成ショット。爆発や集中線も追加してあるが、これは作画アニメ的な表現も活かしたいという監督の要望を受けての対応である

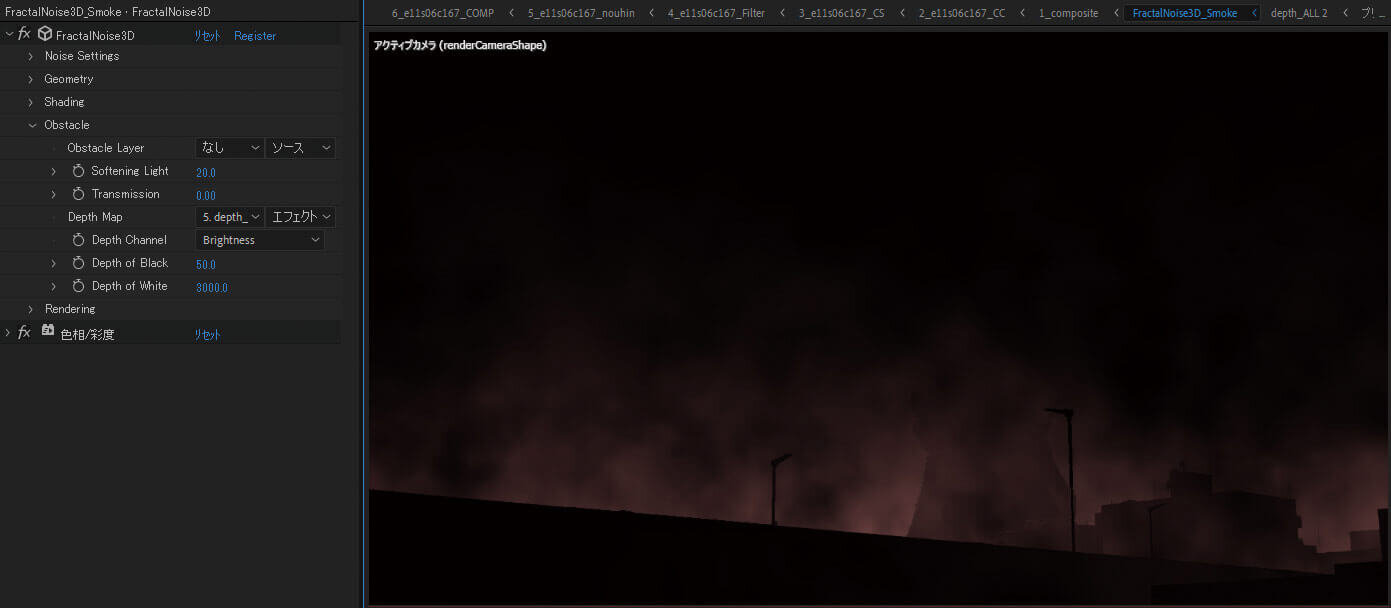

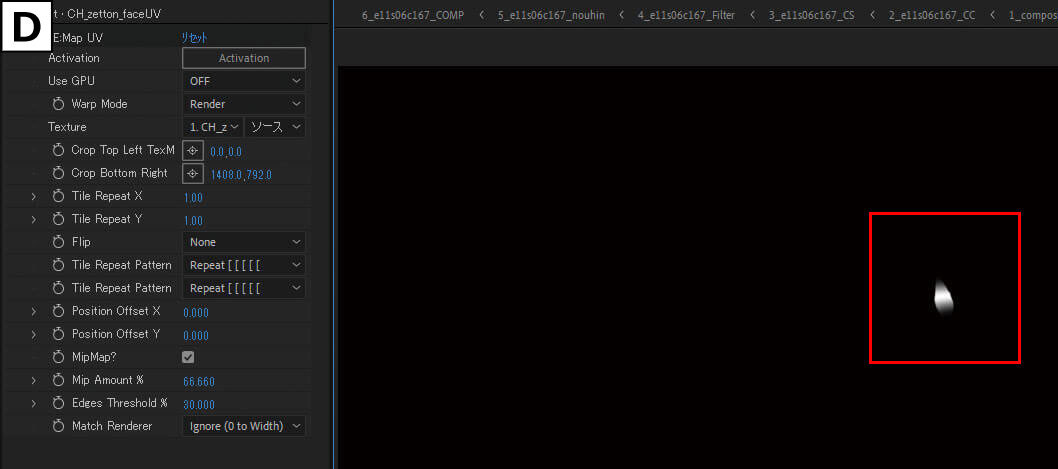

<5>プラグインを活用したコンポジットでの細かな演出

本作でのコンポジットにおける新しい試みは、After Effects(以下、AE)上でUVマッピングを利用できるプラグイン「RE:Map」の導入と「Fractal Noise 3D」プラグインでフォグを追加したことだ。特にRE:Mapは、単調になりがちな3DCGツールのテクスチャアニメーションと比較して、AE上で速さやタイミングを用意に変更しながらUVアニメーションができる点が演出に役立ったという。この手法は、ゼットンの発光アニメーションやバリアなど、多くのシーンで使われている。

本作ではエフェクト量が多かったため、早期にこのフローを確立しておいたことが功を奏した。また本作では社内でグレーディングをすることになったため、コンポジットで最後まで仕上げず、グレーディングしやすい色味に調整したコンポを渡し、作業的な棲み分けを行なった。

本シリーズに長く携わるコンポジットSVの小澤匡義氏は「本作をひと言で言うと『ウルトラマン』が詰め込まれている作品。ゾフィーやゼットンも登場するので、ウルトラマンが好きな方に喜んでいただけているようで嬉しいです」と語った。

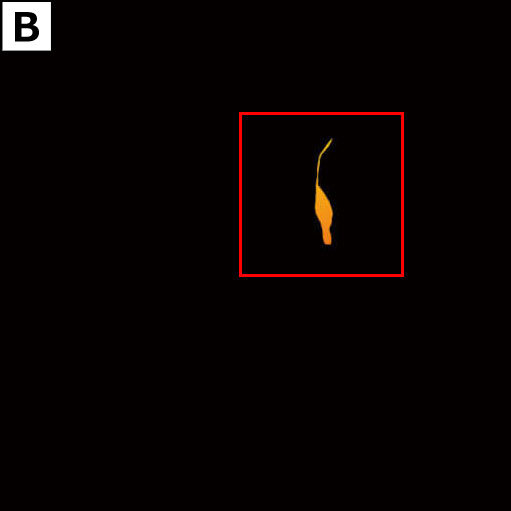

ゼットンの顔面の発光表現

オレンジ色に光るゼットンの顔はAEプラグイン「RE:Map」を利用してUVアニメーションで表現した。

巨大怪獣にフォグを足してその大きさを表現

巨大怪獣の表現にフォグは必要不可欠な要素。コンポジットのフェーズからMayaに手戻りすることなく調整できるように、AEプラグイン「Fractal Noise 3D」でフォグを作成し、コンポ上で細かく調整しながら仕上げた。

月刊『CGWORLD +digitalvideo』vol.300(2023年8月号)

特集:『ONI 〜 神々山のおなり』

定価:1,540円(税込)

判型:A4ワイド

総ページ数:112

発売日:2023年7月10日

TEXT_石井勇夫(ねぎデ)

EDIT_海老原朱里 / Akari Ebihara(CGWORLD)、山田桃子 / Momoko Yamada