幕末の日本を舞台としたオープンワールドのアクションRPG『Rise of the Ronin』。歴史物アクションに定評のあるコーエーテクモゲームスTeam NINJAの新たな挑戦に迫る。

※本記事は月刊「CGWORLD + digital video」vol. 313(2024年9月号)からの転載となります。

日本のデベロッパーが生み出す日本らしい空気感

本作は、混乱を極めた幕末の日本を舞台に、主人公となる浪人を操作しながらオープンワールドでプレイすることができる戦闘重視のアクションRPG。開発はこれまで『仁王』シリーズや『Wo Long: Fallen Dynasty』(2023)などを手がけてきたコーエーテクモゲームスのTeam NINJAだ。

「『仁王』シリーズの次のチャレンジとして、オープンワールドでその時代を体験できる作品にすることをまず考えました。これまでTeam NINJAでは戦国時代を舞台にしたゲームを数多くつくってきましたが、短銃など、より多彩な武器による新規アクションを登場させられるという点からも幕末を題材に選びました」とCGディレクターの岡本翔太氏は開発の経緯を話す。

発売:ソニー・インタラクティブエンタテインメント

開発:コーエーテクモゲームス

リリース:発売中

価格:8,980円(通常版)

Platform:PlayStation 5

ジャンル:オープンワールドアクションアドベンチャー

www.playstation.com/ja-jp/games/rise-of-theronin

© 2024 コーエーテクモゲームス. Rise of the Ronin is a trademark of KOEI TECMO GAMES CO., LTD. Published by Sony Interactive Entertainment Inc.

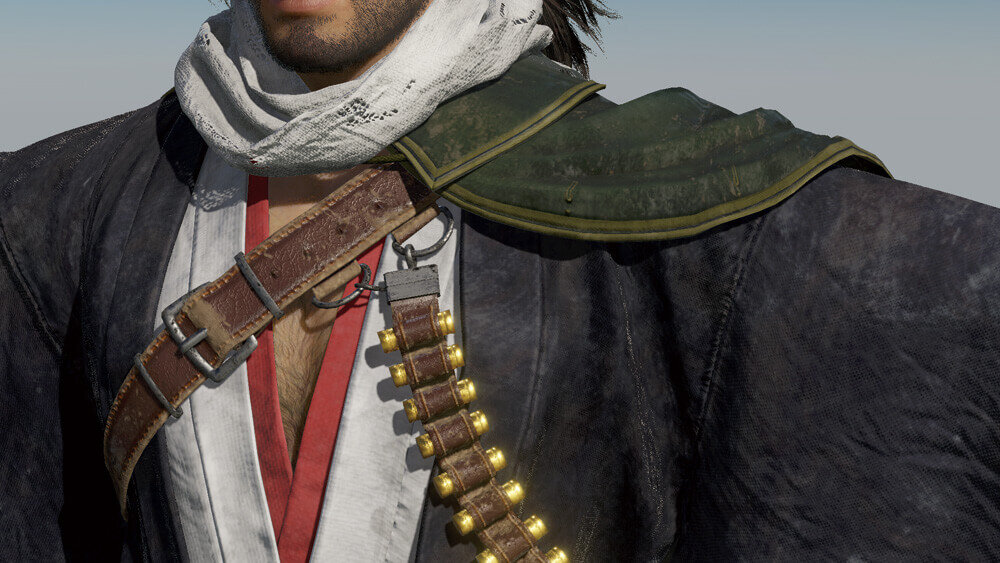

本作は全体的にノワールな雰囲気をもった世界観のなかでゲームが進行していくが、グラフィックス面でのコンセプトとして、「幕末という夜明け前の時代の暗さ」の表現を目指したという。

「ただ暗いルックにしても味気ないものになってしまうので、一部ケレン味のある表現を加えるということも課題として取り組みました。日本を舞台にして、日本のゲーム会社が開発するということで、日本らしい空気感や景色をしっかりとつくっていきたいと。

そのために、幕末に撮影された写真など、膨大な資料を調べながら開発を進めました。基本的に史実に則った和洋折衷の舞台となっていますが、オープンワールドでのプレイということで、当時はなかった建物も、ランドマークとしてのインパクトを優先して採用している部分もあります」と岡本氏。

以上 コーエーテクモゲームス

2017年に企画が立ち上がり、2020年3月から本格的な開発がスタート。ゲームエンジンは内製のKatana Engineを使用し、社内の技術支援を担うフューチャーテックベース(以下、FTB)との連携の下、幕末の明暗を表現するための技術を新たに開発するなどの工夫が凝らされた。

和と洋が入り交じるキャラクター制作

布が多い衣装での挙動を検証しながらモデルを制作

本作では、ユーザーがキャラクターメイクでつくり上げる主人公キャラクターのほかにも、ゲーム内に魅力的なNPCが多数登場する。

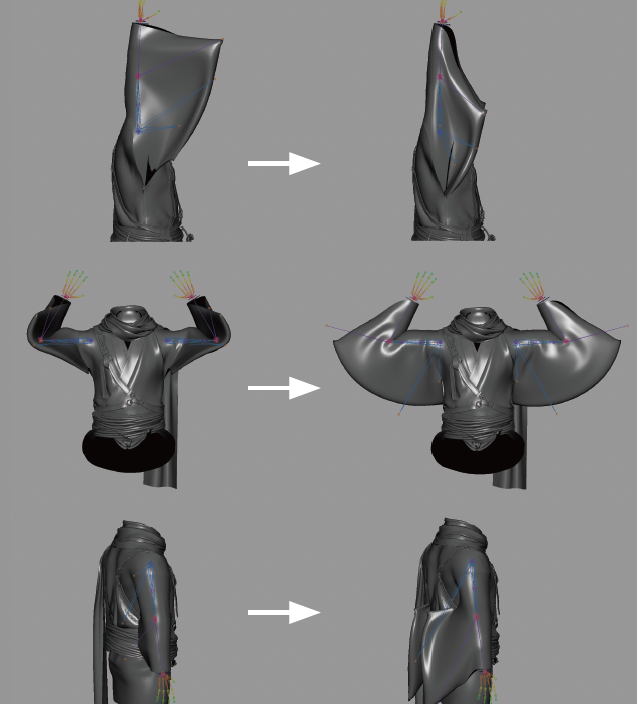

本作は主に布が多い和装で激しいアクションを行うため、NPCのモデルはデザイナーから上がってきたデザイン画を基に、MayaとMarvelous Designerで作成した仮モデルでまずシルエットを詰め、LowモデルでウェイトとClothシミュレーションの挙動を確認するというながれで制作された。

「海外出身のモデラーも多いのでスタッフによっては和服の構造把握が難しいため、基本となるベースモデルを作成してそれを基にモデリングしてもらっています。服装の色合いも和のテイストになるように留意しつつ、幕末という状況も鑑み新品に見えないよう、履歴がわかるようなルックになるように気をつけながら作成しました」(キャラクターアートリード・古田希望氏)。

LowモデルでClothの挙動を確認後、ZBrushでシワなどのディテールをスカルプトし仕上げる。

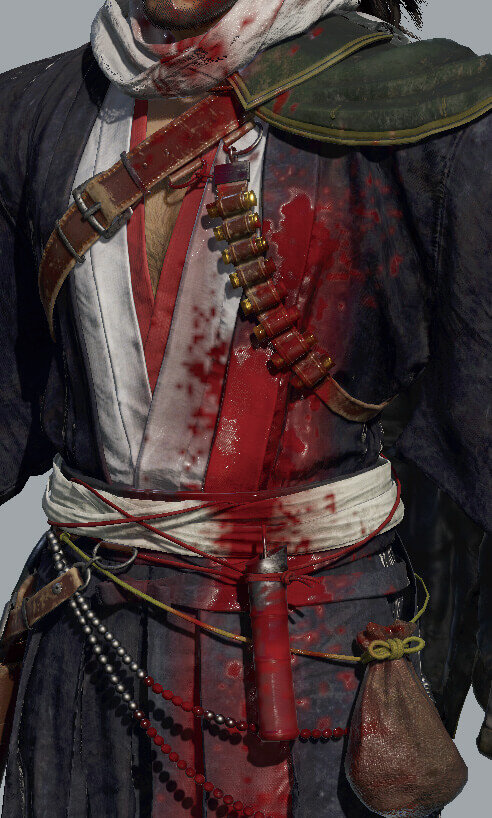

ゲーム内では、キャラクターの衣装は泥で汚れたり返り血を浴びたりするので様々な状態に変化するが、ベースのマテリアルに対してSubstance 3D Painterなどで作成したウェザリングマスクを紐付けし、環境側で表示を切り替えて調整可能になっている。またKatanaEngineの独自機能により、ねらった位置に血を付着させることも可能だ。

「布が多くこれまでのKatana Engineの機能では対応できないこともあったため、エンジン側の機能を本作に合わせてブラッシュアップしています」と古田氏は話す。

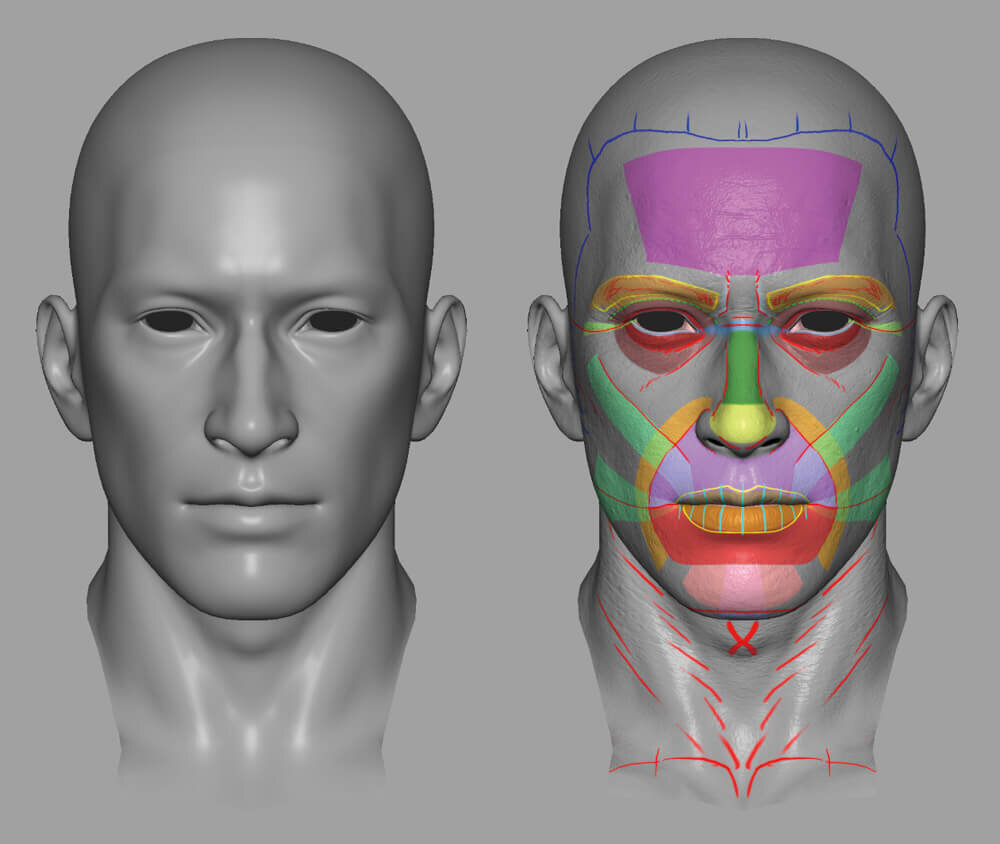

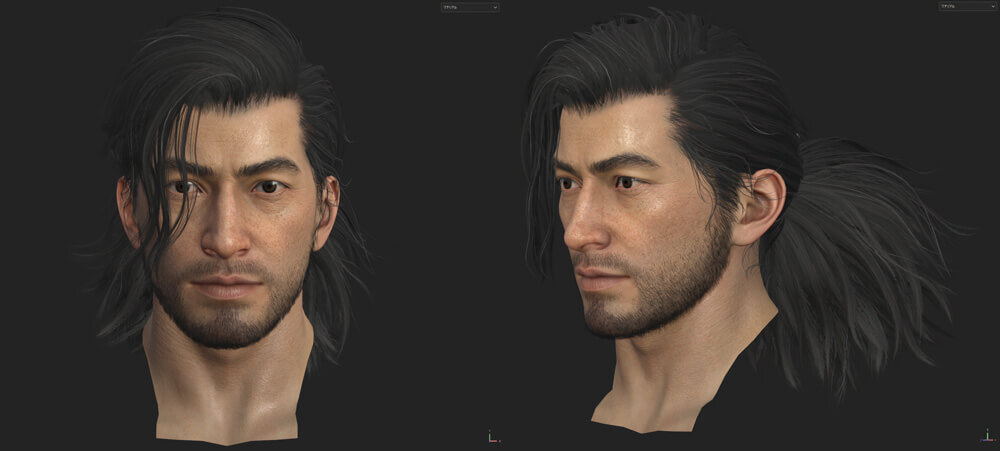

キャラクターの顔のモデルも、デザイン画からLowモデルを作成しておおまかな形状を調整し、形状が決まったらディテールをスカルプトして仕上げていく。160以上のNPCやモブキャラクターを作成しなければならないため、トポロジーとUVの変更を禁止することでウェイト調整のコストが抑えられている。

また、Team NINJA開発タイトルではお馴染みのキャラクターメイク機能は、基本的なシステムは『仁王2』に準拠しているが、幕末という時代設定に合わせて西洋風の髪型が用意されるなど調整が施された。

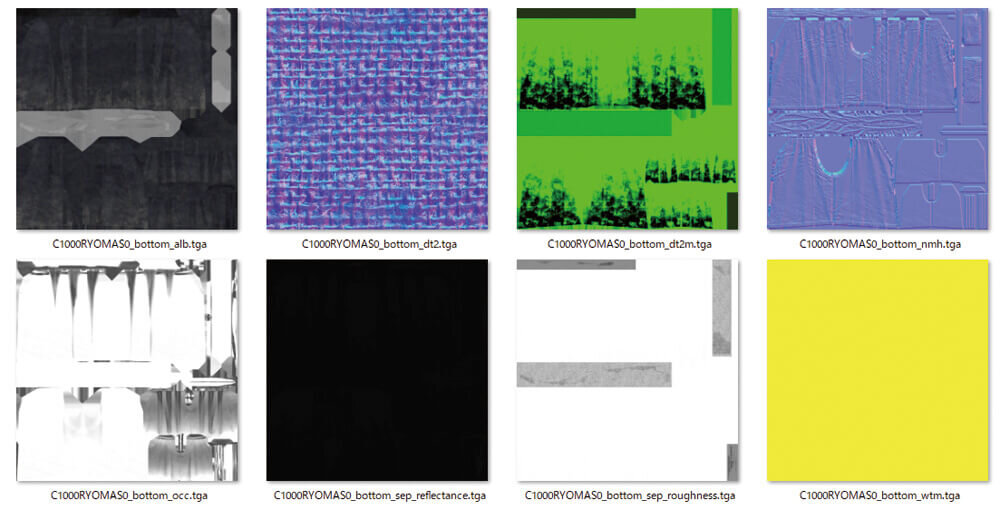

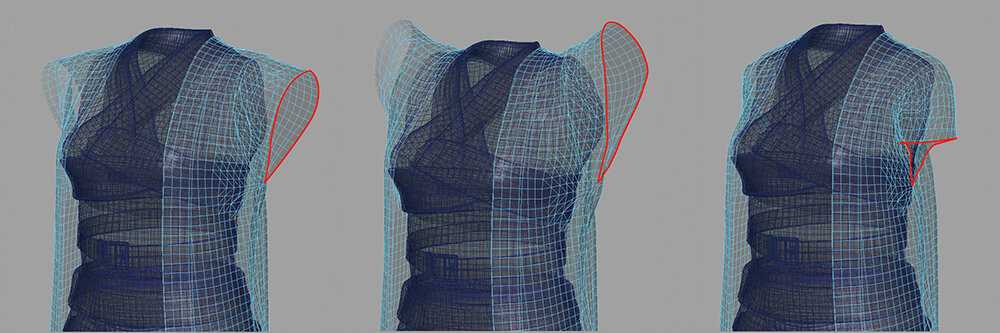

NPCの衣装モデル制作

NPCモデルの制作手順は、キャラクターデザイナーが作成したデザイン画からLowモデルをつくるところから始まる。このLowモデルは、この衣装のデザインできちんとClothの挙動ができるかどうかを検証する目的で使用され、モデルチーム側で修正が利かないような場合は、デザインから調整が行われる。

下記画像群は坂本龍馬の例。本作は歴史上の人物がNPCとして多く登場するが、史実的な資料を基にした本作オリジナルのデザインとなる。

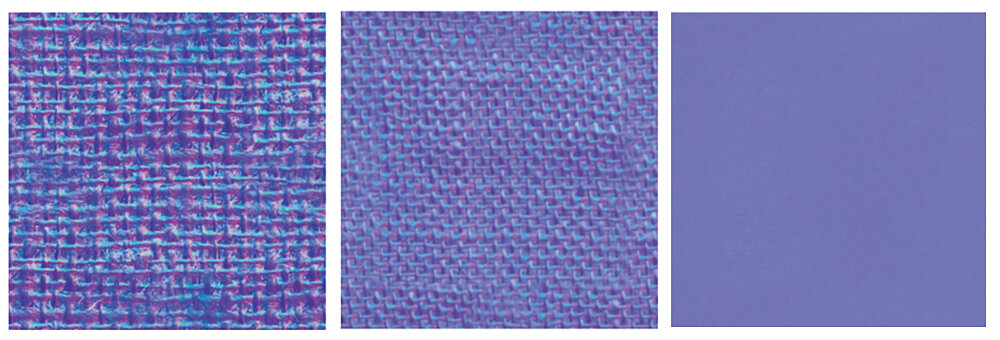

衣装の質感

マテリアルの構築はエンジン上で行うため、アルベド、ノーマル、オクルージョンはSubstance 3D Painterや3DCoatで作成し、ラフネスはエンジン上で調整されている。水濡れや泥汚れ、返り血などの表現はウェザリングマスクを作成し、マスクで強度を調整する。

NPCのフェイシャルモデル制作

NPCのフェイシャルモデルは、160体以上のNPCおよびモブキャラクターを作成する必要があり、制作効率を上げるために共通のトポロジーとUV規則に則って作成されている。

衣装のバリエーション

衣装・装備のパターンも膨大な数を用意。11のパーツに分け組み替えることで膨大なバリエーションを可能にしている。またパーツごとに干渉レギュレーションが決められており、レギュレーションを守りながらモデルを制作することで、衣装の組み合わせによる破綻を防いでいる。

▲衣装のバリエーション例

“手触り感” を重視したモーション

膨大なモーション数をつくりきる様々な工夫

本作のキャラクターモーションは、流派によってアクションが異なり、オープンワールドであるため移動モーションにも多くの選択肢が用意されている。各流派のアクションは、史実に基づいた逸話も含めて流派の資料から動きの情報を収集し、際立った動きになるように作成されている。

Team NINJA流のモーション制作のノウハウをCGディレクターの小林賢典氏は、「キャラクターのアクションは、リーダーを含め担当者が実際に演じてみた動きをキャプチャしてモーションデータとして利用しています。

各流派のモーションがまとまってきたところで、今度は実際にユーザーがプレイしたときの手触り感を確かめながらエンジン上で調整を行います。このプレイしたときの手触り感というのをわれわれは非常に重要視していて、アニメーターたちはわれわれが感じ取れないようなレベルでフレーム単位の調整を行なっています」と話す。

また移動モーションに関しても、ユーザーのストレスにならないように心がけているという。

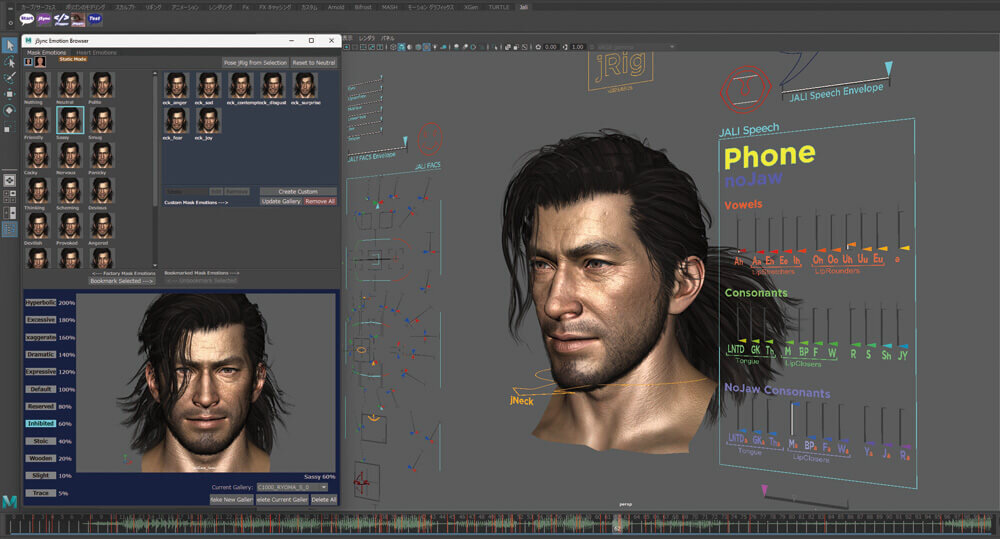

フェイシャルはキャラクターモデルチームで顔のウェイト設定が終了したところで、各コントローラでどのように表情を動かしていくのかを考えながら、ターゲット調整を行う。

フェイシャルはMayaベースで設定されており、数体のパターンで顎やまぶたなど特定のターゲットを集中して綺麗に調整し、同じフェイシャルのデータでモデルが異なる場合でも破綻しないか細かくチェックが行われるという。

「ベースに対して差分の表情を加算するしくみにすることで、膨大なキャラクター数への対応を可能にしています」(シネマティックリード・岡田修一氏)。

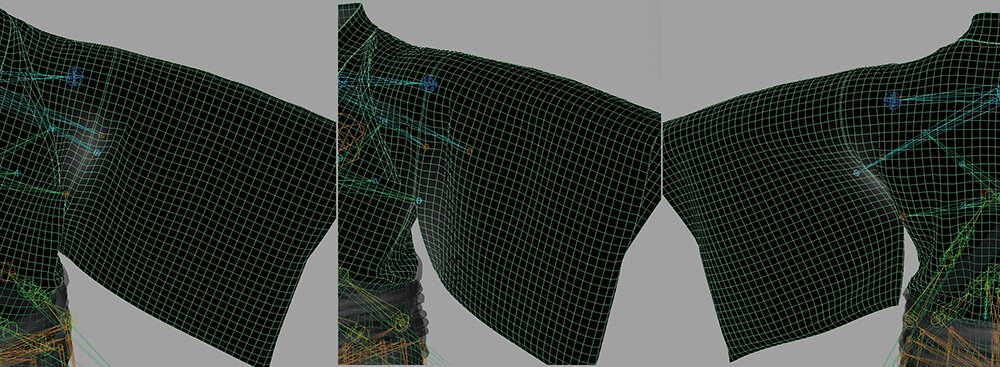

さらに、和装の衣装が多いため、袴や羽織といった揺れものの設定についてもエンジンに新しいしくみを実装。特に刀に羽織がかかっているような状態が多いため、そのような状態でも刀が着物を突き抜けないよう、着物ならではのClothシミュレーションを検証し実現している。

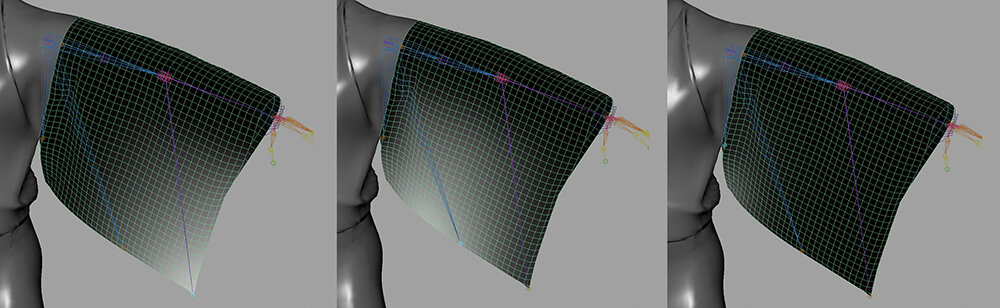

着物アクションのための補助骨

Katana Engineには和装に特化した機能が充実しており、その設定で一番重要なポイントは、基のウェイトがどこまで望むかたちになっているかだという。そのため腕を上げたときなどできるだけめり込まず自然に衣服がずり落ちてくるように、補助骨を各所に入れて調整された。

流派ごとに特徴を表現したアクション

本作では、武器ごとに複数の流派を設定することができる。これらの流派ごとのアクションは史実に基づき実際の流派に伝わっている型の資料を研究し、モーション担当者が自ら演技したものをキャプチャしてモーションデータに利用している。

キャラクター性をモーションに反映させる設定

キャラクターメイクによる外見設定では、様々な人種、性別を設定できるが、モーションは外見のちがいによるバリエーションは作成されていないため、佇まいのタイプや膝や肘の関節の向きを調整できるようにすることで、設定されたキャラクターらしい動きになるように工夫されている。

そのため、主人公を男性にしても女性にしても違和感のないモーションでプレイすることができ、開発側としてはモーション数の節約にもつながっている。

フェイシャルアニメーション

フェイシャルの設定はMayaベースで、顎や瞼といった表情をつくるときのポイントとなる部位のターゲットを中心に調整が行われている。

着物の揺れもの設定

揺れものの設定では、和装ならではの難しさがあったという。特に刀を脇に差しているときに着物が刀の上に被る状態になるが、これまでのClothシミュレーションでは刀が着物を突き抜けてしまう場合もあり、新しいしくみを取り入れている。このしくみによって筒状のClothでも破綻なく安定した動きを得ることができるようになったとのこと。

後編(近日公開予定)に続く>>

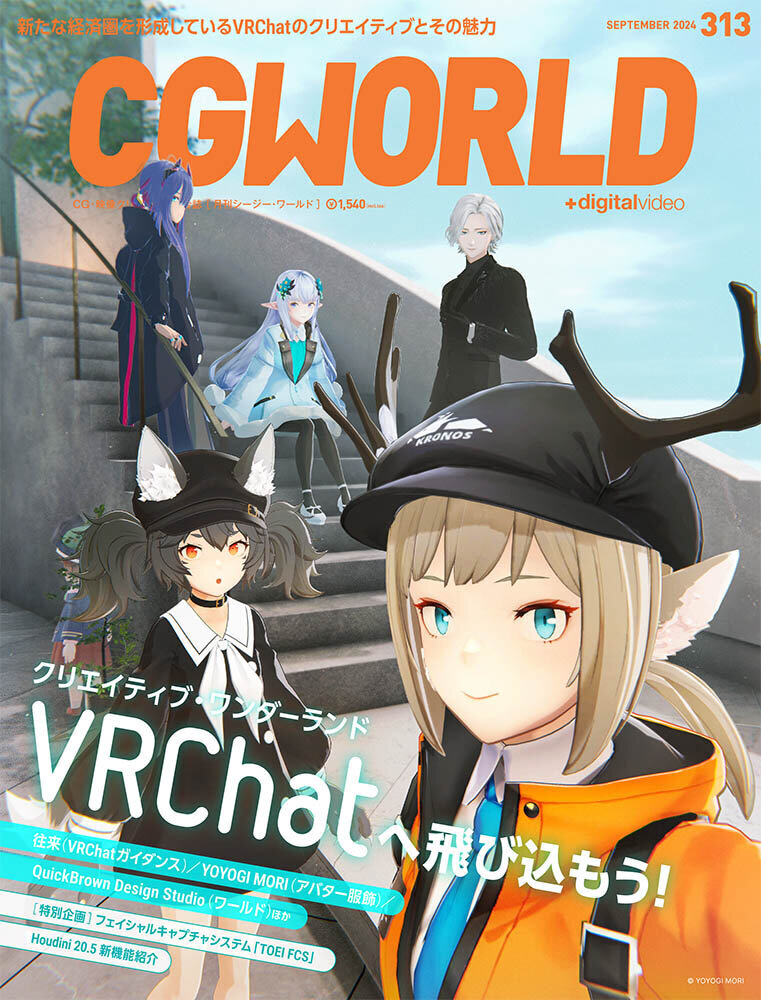

CGWORLD 2024年9月号 vol.313

特集:VRChatへ飛び込もう!

判型:A4ワイド

総ページ数:112

発売日:2024年8月9日

価格:1,540 円(税込)

TEXT_大河原浩一(ビットプランクス)

取材協力_榊原 寛

EDIT_小村仁美 / Hitomi Komura(CGWORLD)、山田桃子 / Momoko Yamada