2月1日(土)から渋谷で開催中の「HOKUSAI:ANOTHER STORY in TOKYO」。RED制作による映像とソニーPCLによるソニーのハプティクス技術を活用した風や振動、立体音響技術を使った演出により、北斎の浮世絵の世界に入り込んだような新体験の没入感を味わうことができる。その制作の裏側について、中核スタッフに聞いた。

※本記事は月刊「CGWORLD + digital video」vol. 320(2025年4月号)に掲載の記事を基に再構成したものです。

映像に風・振動・立体音響を融合させ新体験の没入感を演出

——まずは本展の企画の経緯について教えてください。

猪口大樹氏(以下、猪口):当社ではこれまでに様々なIPのクライアントワークとしてイマーシブコンテンツを手がけてきましたが、イチからオリジナルの企画をつくってみようと2年前に起ち上げたのが、「ANOTHER STORY」でした。

コンセプトは、アートや様々なコンテンツに対して少し角度をつけて見ることで、新しい体験を生み出すこと。これまでイマーシブコンテンツは海外製のIPが多かったので、せっかく日本発で立ち上げるならば日本のIPを、と精査する中で葛飾北斎をモチーフとすることが決まりました。

開催期間:2025年2月1日(土)~6月1日(日)

場所:東急プラザ渋谷3階

主催:HOKUSAI:ANOTHER STORY 製作委員会

株式会社ギークピクチュアズ、東急不動産株式会

社、株式会社RED、ソニーPCL株式会社、株式会社朝日新聞社

hokusai.anotherstory.world

COPYRIGHT © HOKUSAI:ANOTHER STORY PARTNERS 作品画像:©Ars Techne.corp 原作品所蔵元:山梨県立博物館

——北斎を選ばれた理由は?

猪口:知名度と作品理解度のギャップを埋めたかったんです。誰にでも知られている人なのに、その凄さが知られていない、あるいは過小評価されていると思うので、今回の「ANOTHER STORY」をきっかけにより深く知っていただこうという考えです。

www.red-asia.com

www.sonypcl.jp

——この展示には「イマーシブ2.0」というキーワードが使われています。従来のイマーシブコンテンツとのちがいは?

猪口:従来のイマーシブは巨大な画面に映像を映し、主に視覚と聴覚にのみ訴えるものが多かったのですが、「イマーシブ2.0」はソニーPCLさんが提供するソニーの床型ハプティクス(床を振動させて多彩な振動フィードバックを実現する)を使ったイマーシブ体験を組み合わせ、ヒトの五感にも直接訴えかける内容になっています。

また、アルステクネさんご提供の北斎の高解像度データにより、これまでにない高精細で絵のディテールをご覧いただけます。

ソニーの先端技術を惜しみなく投下

——REDさんとソニーPCLさんは以前からお仕事をされるなどのご交流が?

猪口:編集室を使わせていただくことはありましたが、協業するのはこれが初めてです。1年ほど前に別のイベント会社の方から「ソニーPCLさんがソニーが開発したハプティクス技術の使い道を探している」というお話をいただきまして、体験会に伺いました。

最初に体験したのが水の「Active Slate」で、とにかく驚きでした。ほかにも振動や風など、従来の4D映像で体験するようなものとは精度や体験としての幅の広さがこれまでと段ちがいで、各々を組み合わせた表現も可能な、非常に刺激的な技術ばかりでした。

——ソニーPCLさんの方でこの企画を聞いたときの印象はいかがでしたか?

荒井康隆氏(以下、荒井):相性が良さそうだなという印象でした。われわれの所属するUXビジネスデザイン室は昨年4月新設の、クライアントワークではなく自社から積極的にビジネスを展開していく部署で、様々な機材も揃えていた最中でした。

お話を伺う中で、われわれがこれまで様々な案件で活用しているソニーの高画質LEDディスプレイCrystal LEDやハプティクス技術、立体音響技術などを組み合わせればきっと面白い展示になるだろうなと感じましたし、それに向けていかに貢献できるか、チャレンジしがいがある企画だなと思いました。

——REDさん側でソニーPCLさんの演出技術をご覧になっての印象は?

猪口:これらを使えば「HOKUSAI」の企画がブレイクスルーし、よりオリジナリティあふれるものになりそうな予感がしました。この段階では「複数の部屋を周回しながら北斎の冨嶽三十六景の中を旅する」というコンセプトが決まっていたくらいだったので、ご提供いただけそうな技術をどのように割り振って配置していこうか、贅沢な悩みをしていました(笑)。

4つの切り口から北斎の世界を新解釈

——今回の展示には“光”、“大地”、“風”、“北斎”と4つのエリアが存在します。各展示の構想の経緯を教えてください。

猪口:まず、メインである「北斎の部屋」をできるだけ大きなサイズで観ていただきたかったので、16m×3mのCrystal LEDを用意し、それが置ける部屋のゾーニングを最初に決めてから、他の部屋の位置を決めていきました。

——展示内容はどのように考えましたか?

猪口:北斎の絵の魅力を「構図」、「ディテール」、「人々の生活」、「画力」のテーマから伝えるべく、約15分の映像を4章立てで構成しました。緻密な計算に基づく北斎の絵の構図をモーショングラフィックスを使い、真新しく見せていきます。

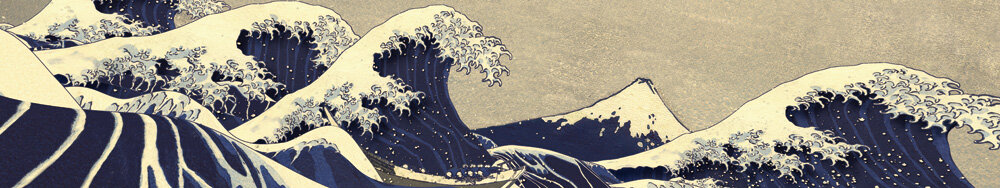

続いて、版画である紙の凹凸までわかるディテールに注目します。そして、当時の西洋絵画にはない人々の暮らしをアニメーションで見せていき、最後にクライマックスとして、彼が有名な「神奈川沖浪裏」の一瞬をいかに描いたかをリアルなCGで見せていきます。

——そこにハプティクスによる床の振動や風といった体感演出が加わるわけですね。続いて「大地の部屋」はいかがでしょうか。

猪口:ここは「Active Slate」をメインに使ったゾーンです。三十六景から床面のバリエーションが生まれるように砂、水、水路、雪と氷の作品を4つピックアップし、歩き回ると床から音と振動が返ってくるというインタラクティブな体感をしていただきます。触覚以外にも聴覚演出によるリアルな体験ができます。

――3つ目の「風の部屋」は?

猪口:三十六景の中には風を感じさせる絵があり、中でも空が特徴的な8図を取り上げました。描かれた場所と実際の地理上の位置を合わせ「駿州江尻」から「隅田川関屋の里」まで、空中散歩をするようなカメラワークで見せていきます。そして特徴的な風ハプティクス技術を使い、それぞれの絵の表現に従った風を起こす演出を行なっています。

――最後に「光の部屋」は、それぞれの部屋をつなぐようなかたちになっていますね。

猪口:ここは人流のバッファの役割も担っています。映像コンテンツだけですとバーチャルな感じになってしまうため、フィジカルなものを1つ入れたのが「光の部屋」です。同郷で以前にも仕事をしたことがある、竹あかりアーティストのCHIKAKENさんとコラボし、竹あかりの光とモニタの映像が連動するインスタレーションをつくっていただきました。

――2月から4ヶ月間の会期を予定していますが、現在までの反響や手応えはいかがですか。

猪口:「北斎の部屋」が、最も派手で目立つポジションにあるのですが、他の部屋もまんべんなく好評の声をいただいているので、各ゾーンともそれぞれの角度で、北斎の新たな魅力を引き出せたのではないかと思います。

――今後の展望についてお聞かせください。

猪口:イマーシブという体験自体が、従来からあるものを異なる切り口で見せていく性質があると考えていますので、他の物事に対しても適用できる可能性がある表現だと考えております。まずはこの北斎展を成功させ、海外に展開させていきたいですね。そしてゆくゆくは「ANOTHER STORY」としての第2弾、第3弾と新しいIPに対し、様々な角度からご紹介をしていければと思っています。

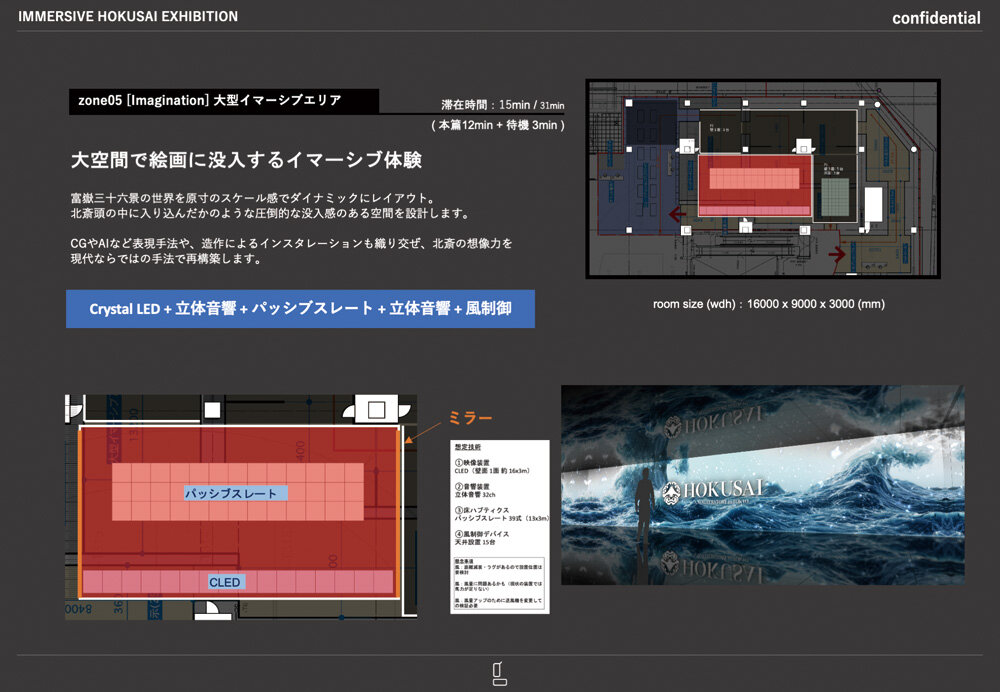

各ゾーンの企画書

企画書の一部抜粋。北斎の部屋のイメージパースとプロジェクション機材配置構想が書かれている。他の部屋も含め、この時点でどの絵を使用し、どのような演出で見せていくかのコンセプトはほとんど決定しており、企画書の中には演出コンテも用意されている。実際の展示では運営や消防法の問題により、ゾーニングは変更されている。

会場の配置と展示構成

プロローグ部分では北斎の人物像や生涯を記した年表が展示されている。そこから進むと「光の部屋」へとつながり、竹あかりのインスタレーションの下、当時の庶民が見ていた状態と似たような環境で冨嶽三十六景の全46図を鑑賞できる。その後、大地、風、北斎の部屋と進み、エピローグ部分では、拡大鏡を使って原図レプリカの和紙の凹凸などの細部まで見ることが可能になっている。

Topic 1:大地の部屋

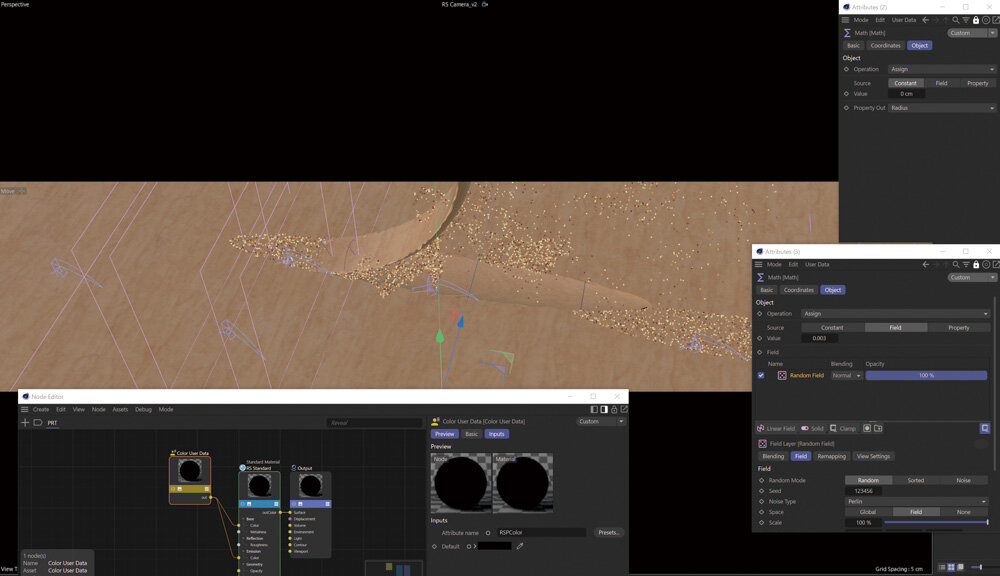

振動と音のフィードバックで浮世絵の世界を歩く感覚を表現

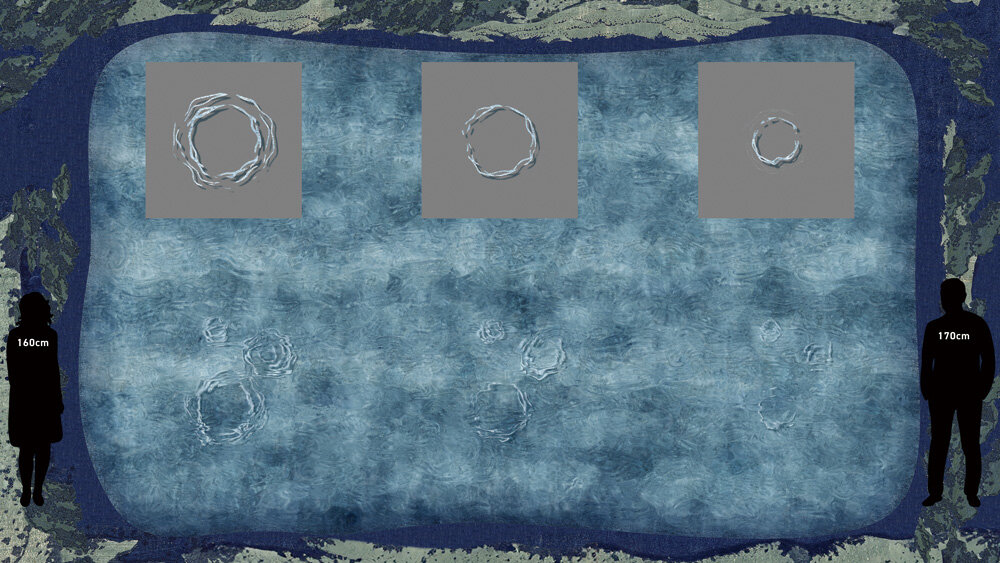

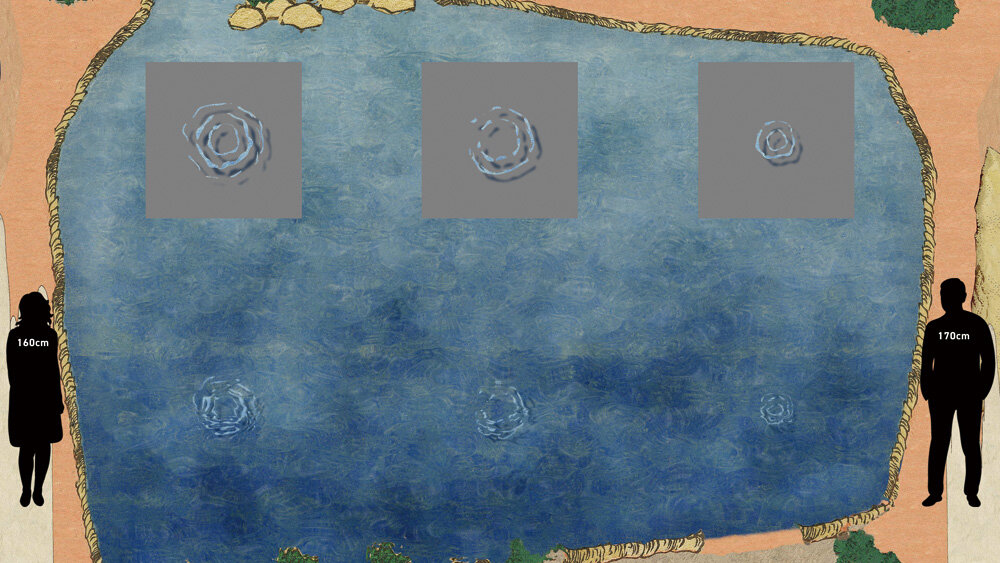

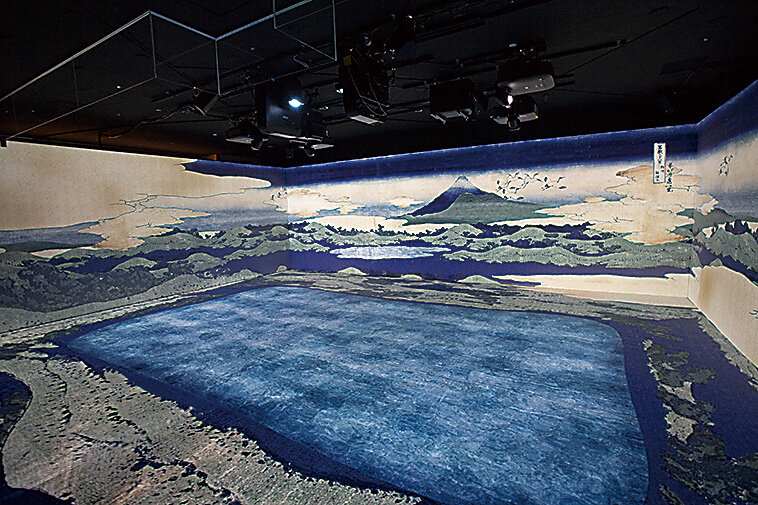

「大地の部屋」は、北斎の絵を足元で感じるイマーシブ体験だ。正面と左右の壁面には『相州梅澤左』など4作品が映し出され、床面にはゲームエンジンでリアルタイムレンダリングされた映像が投影される。鑑賞者の動きに応じて水面に波紋が広がったり、足跡がついたりするなど、映像的なインタラクションが発生する。

さらに、床に描かれた風景に応じて水面、砂地、雪、木造の橋といった異なる踏み心地が再現され、音と振動によって実際にその場にいるかのような感覚を演出。立体音響も加わり、まるで絵の中に没入したかのような体験が味わえる。

この触覚体験を支えるのが「Active Slate」だ。20㎡の部屋の床に埋め込まれたデバイスが踏まれた位置をセンシングし、振動を発生させる。これはソニーの床型ハプティクスのひとつで、非装着で多人数がダイナミックな振動体験ができる「Haptic Floor」と異なり、個々人がインタラクティブで繊細な振動体験ができるものだ。本展示では、信号規格をデジタル化、よりコンパクトな設計に改良したことでレイアウトの自由度を向上させた。

床に描かれた風景を鑑賞者が踏むと、そのテクスチャの種類に応じて、振動の波形データをリアルタイムに生成。それをインタラクティブにフィードバックするしくみになっている。また、踏まれた位置のセンシングだけでなく、踏み込みの強さや、踵から爪先への重心移動なども感知し、それらのインタラクションに応じた多彩な振動表現をすることが可能だ。

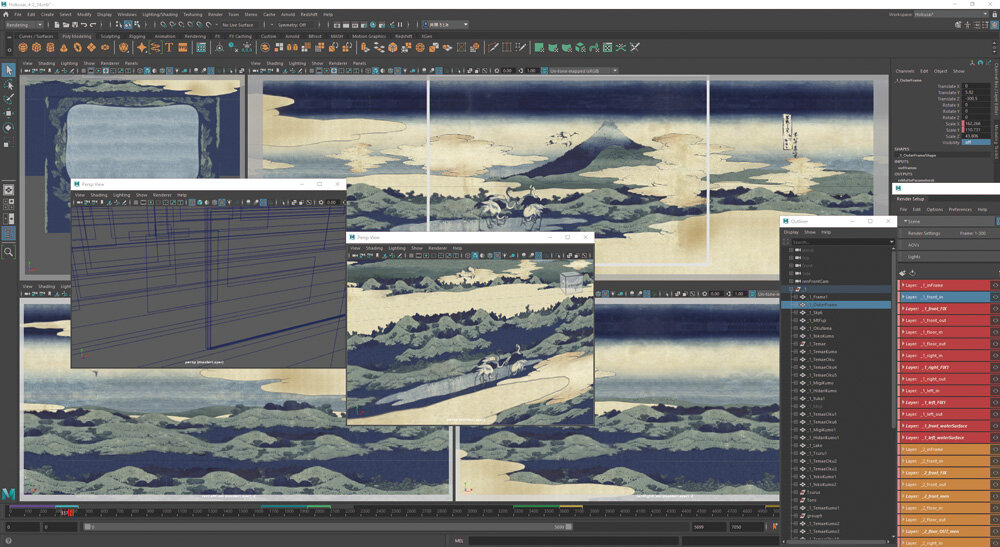

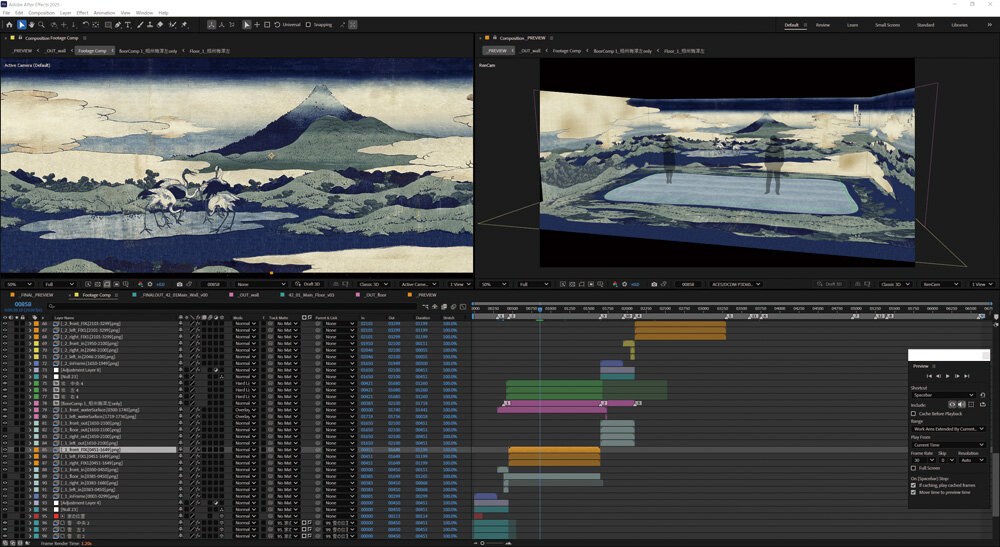

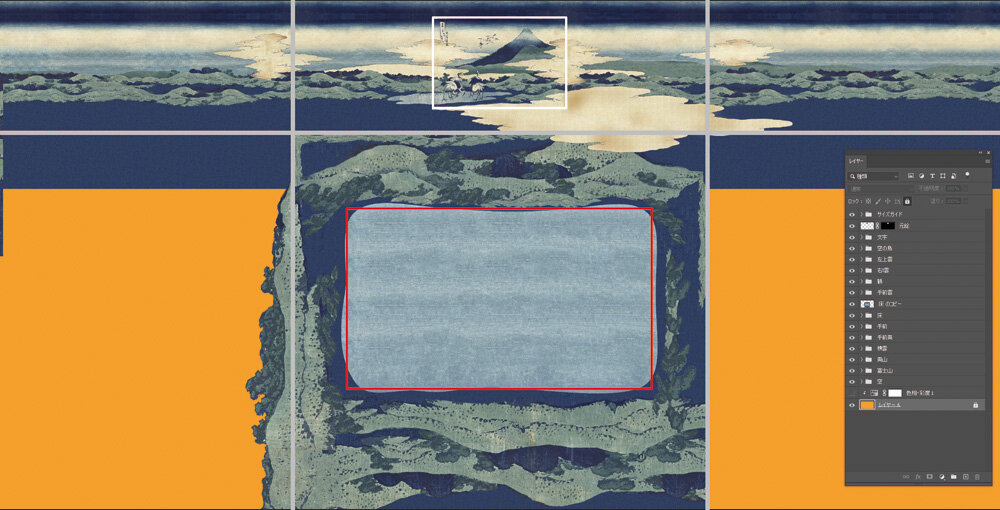

映像演出においては、各面の映像をMaya上で構築し、人物などを動かす際にはAfter Effects(以下、AE)でアニメーションを追加。床面に投影される映像は原画には存在しないため、足りない部分は新たに描き足したり、元絵や他の作品を組み合わせたりして補完した。

「拡張範囲が広いため、元絵の雰囲気を保ちつつ、画面が寂しくならないよう調整するのに苦労しました。最終的には、テクスチャとして切り出したものをMaya上で並べ、空間が開かないよう適宜複製・配置しています」(RED CGプロデューサー/シニアデザイナー・山本正太氏)。

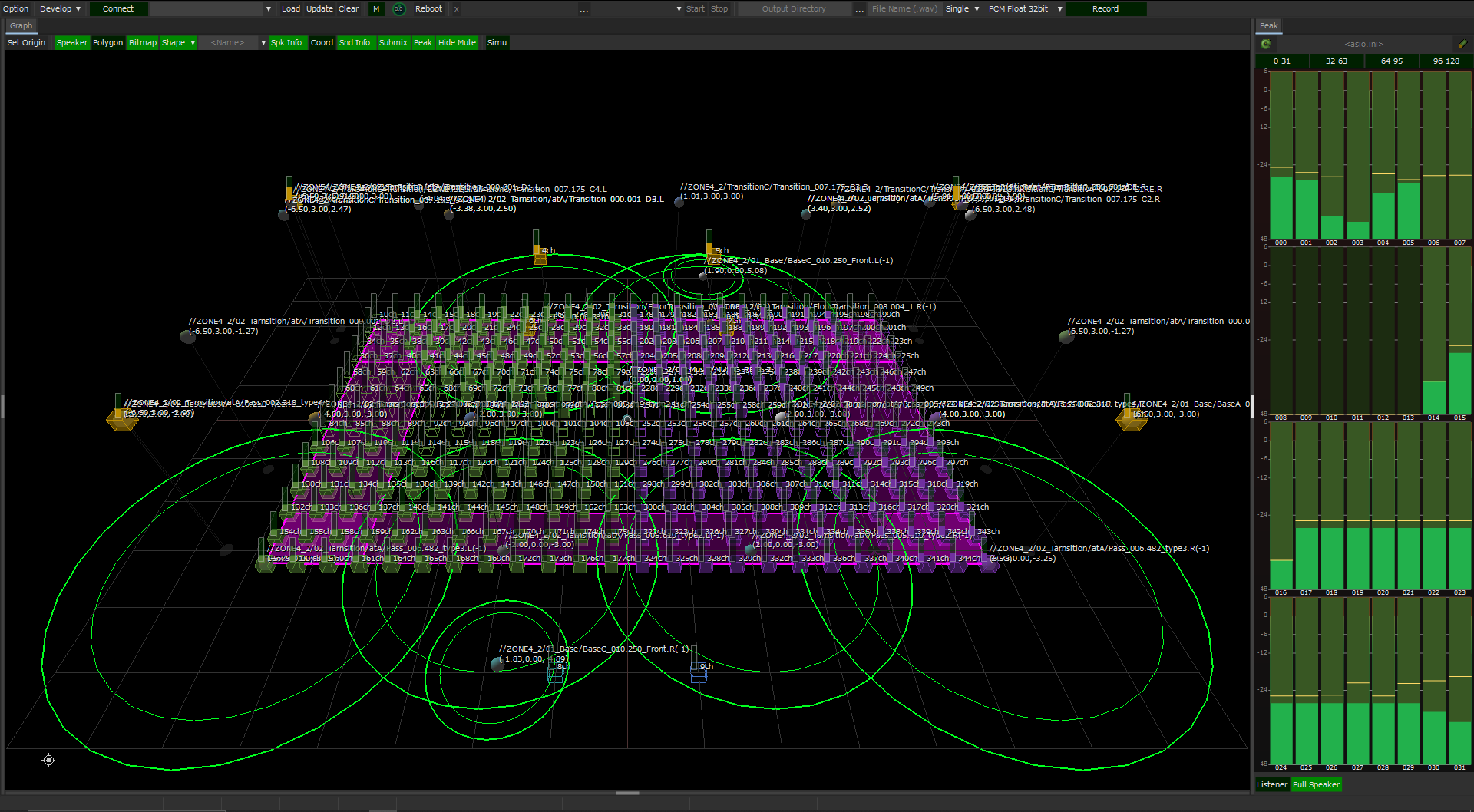

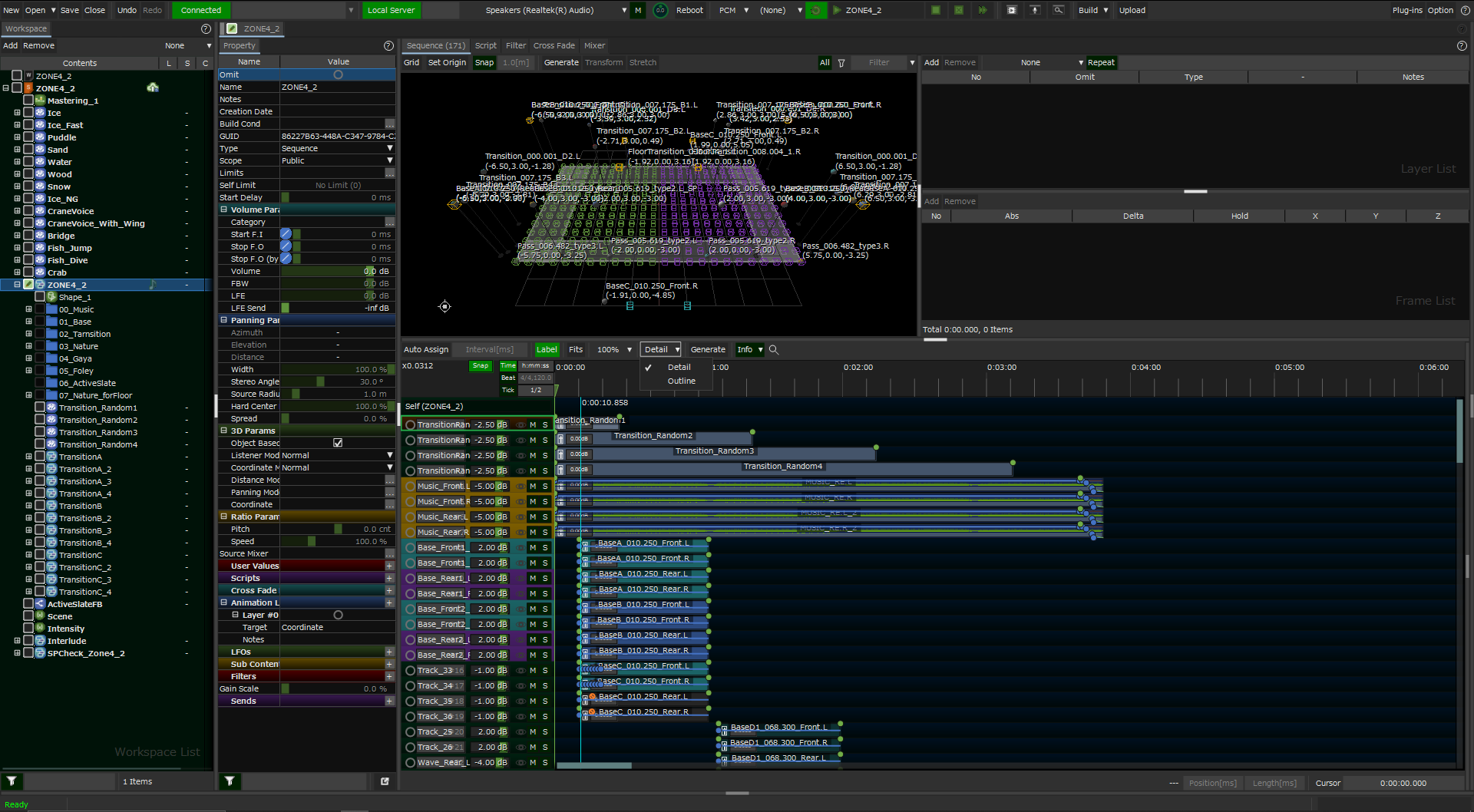

イマーシブ体験には音響の演出も欠かせない。映像や振動と連動するオブジェクトオーディオを採用し、天井に吊るしたスピーカー8台とウーファー2台も併せて、計300ch以上の立体音響を出力。それぞれの絵に対して複数のエフェクト音を用意し、よりリアルな没入感を実現した。これらは1つのオリジナルアプリケーションで制御され、「Active Slate」とも連動することで、映像・音響・触覚が同期した圧倒的な没入感を演出している。

元絵の素材を拡張して4面を制作

-

▲「大地の部屋」に『相州梅澤左』を投影 -

▲上部が壁面、中央が床面。このうち元の絵にあったのは画像上部の白枠内のみで、それ以外の部分は全て描き足されたもの。グレーの線は投影面の区切りで、池の周囲の赤線がハプティクス範囲だ

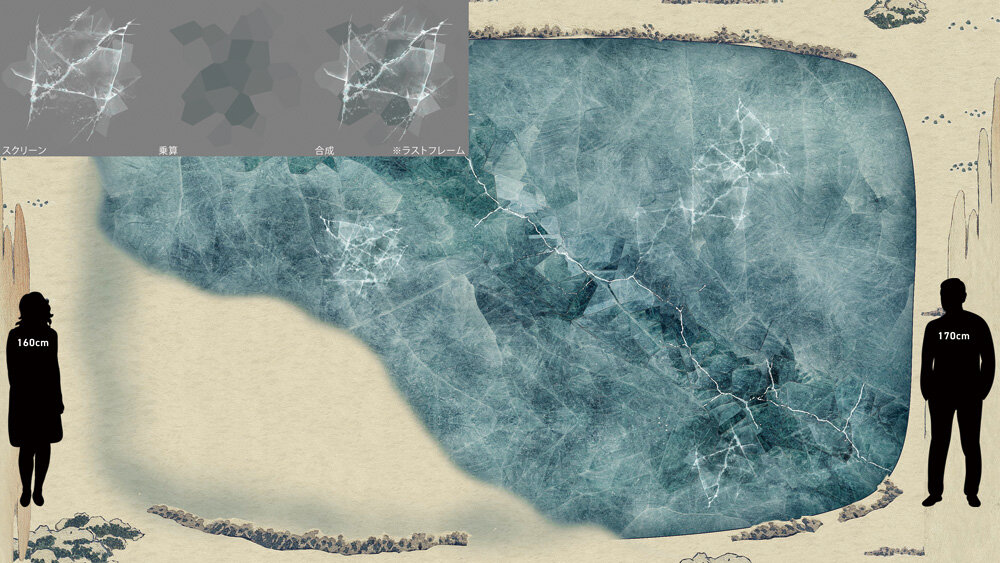

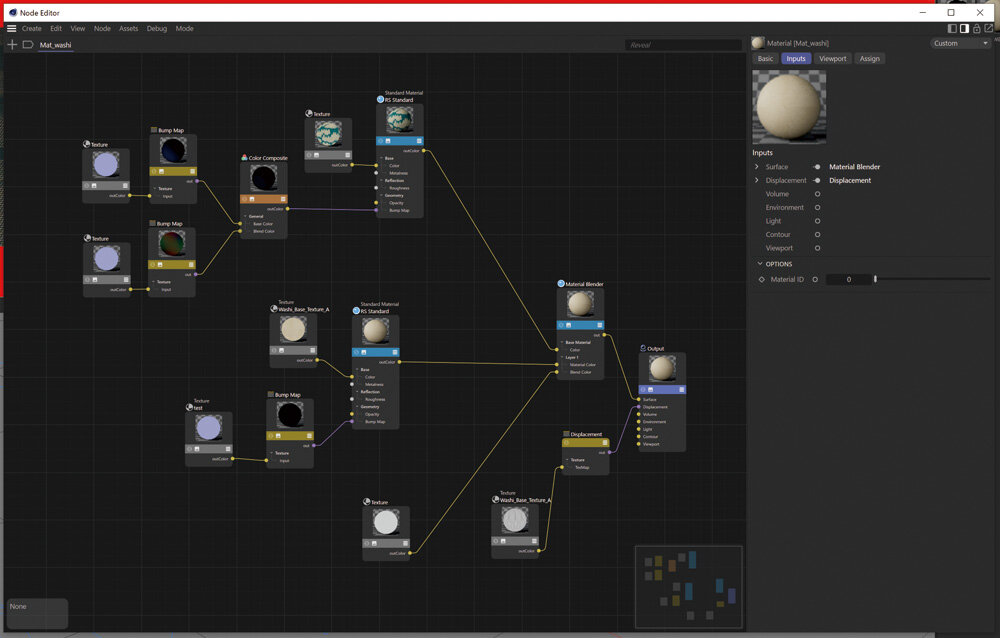

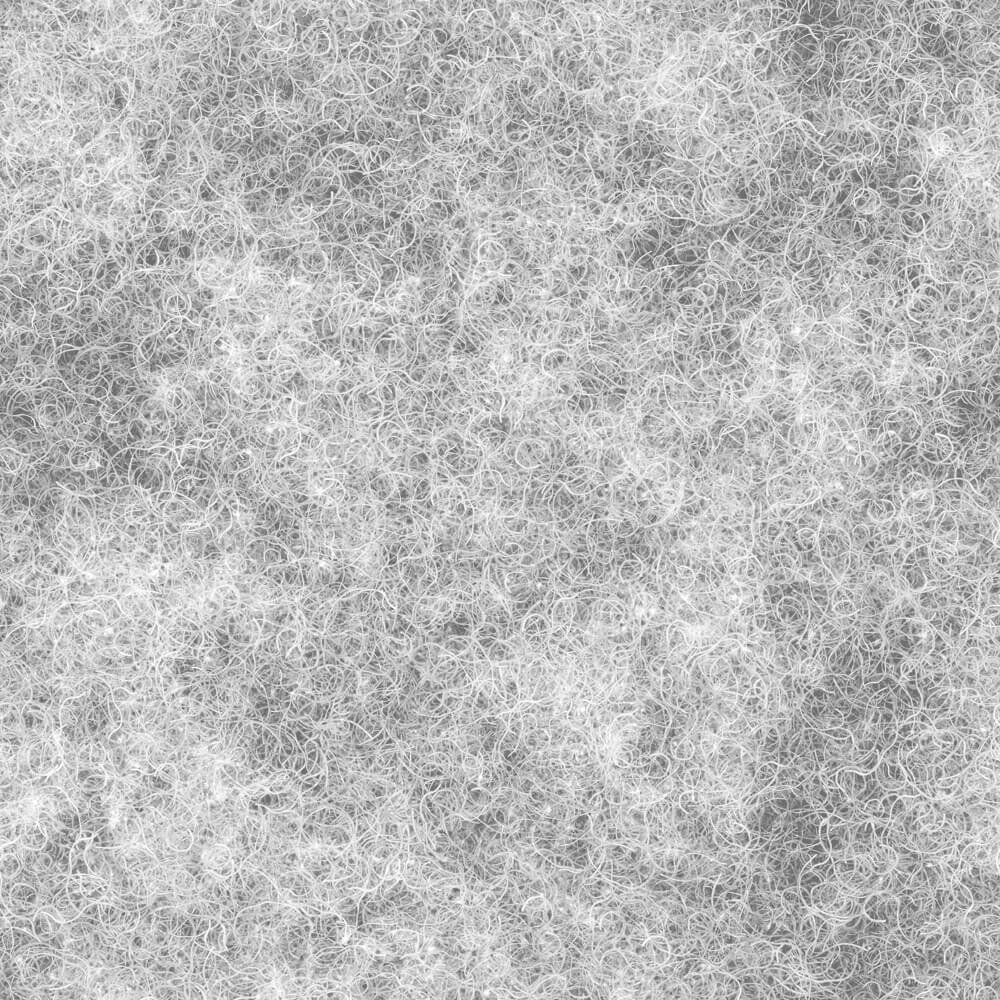

作品に応じた床面のフィードバック素材

各作品の床面用画像。足踏みをしたときなど様々な状況を想定してAEでシミュレーションを行なった。作業は菅野洋平氏(RED)が担当。

以下は床面の立体音響の設定画面。300ch以上の出力をコントロールし、鑑賞者が踏み込んだ箇所から振動とともに絵に合わせたエフェクト音をフィードバックしている。

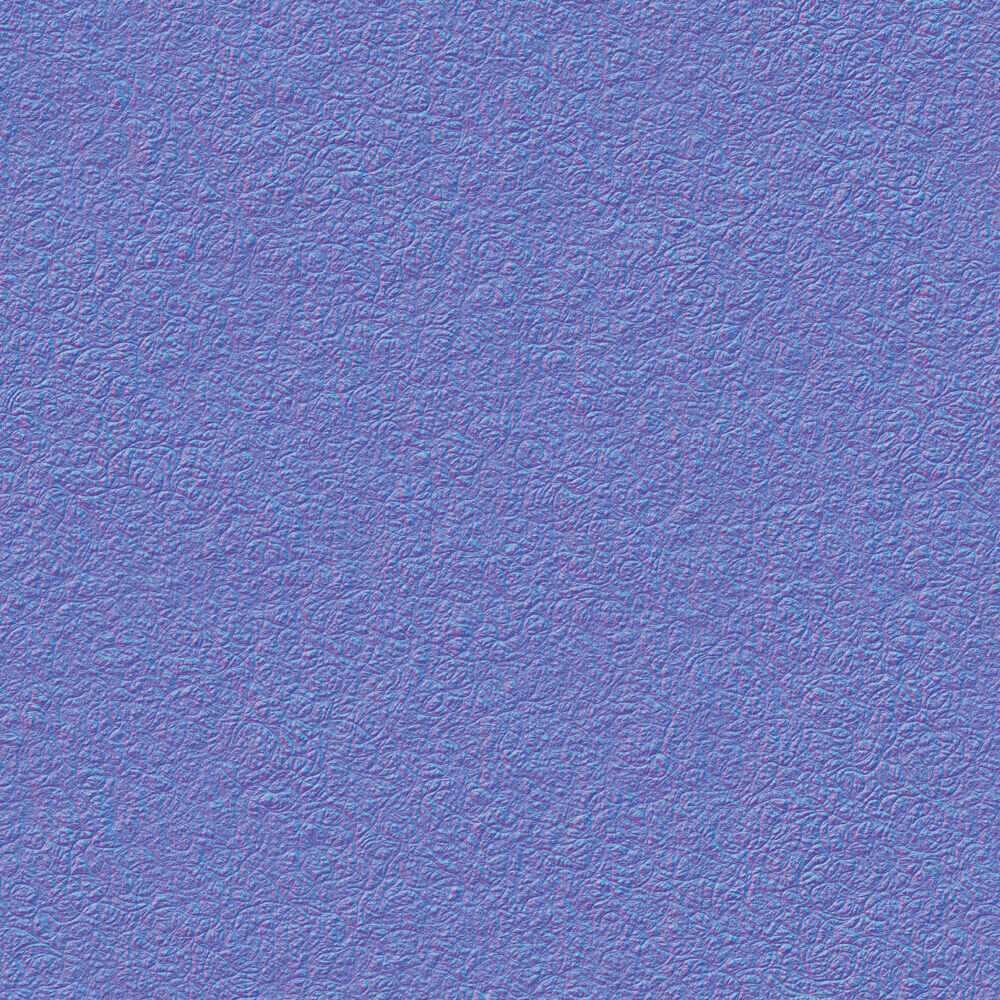

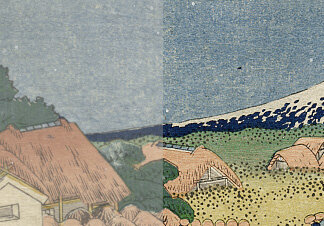

和紙の質感を強調

映像で使用する浮世絵には、元絵の和紙の質感をよりわかりやすくする加工も施している。画像左半分が元の絵で、右半分が加工後のもの。追加で別の素材を足すのではなく、AE上で色調整とカーブ、アンシャープマスクの調整により和紙感を引き立たせている(画像は『駿州片倉茶園ノ不二』)。

Topic 2:風の部屋

様々な場所から富士山を臨む空中散歩を風で演出

「風の部屋」のゾーンでは、冨嶽三十六景の全46図の中から“風” を感じさせる8図を立体的な映像に再構成し、それらをシームレスにつなぎ合わせている。『駿州江尻』から『隅田川関屋の里』まで、それぞれの絵と実際の地点の位置を合わせ、次の絵に切り替える際にも東西南北の向きを合わせて旋回するようなカメラワークで見せることで、まるで空中散歩をするように鑑賞者を各地へと誘う。

このゾーンの特徴は、何と言っても風の演出。傘を吹き飛ばす突風や大空を舞う凧など、映像の演出に合わせた様々な風模様を鑑賞者に体感させてくれる。この風ハプティクス技術の特徴として、“突風” の表現を実現したことが挙げられる。

従来の送風演出は扇風機のようにゆったりとした風を送ることしかできなかったが、今回は風のテクスチャ感を残しつつ独自の構造による高速な風速制御を実現し、空気の塊を押し出すような表現も可能となっている。演出にあたっては、1台のPCから14台の送風機をパラレルに制御している。

各地のマッピングについては、実際の地点通りにマッピングしたときにそれぞれの地点の距離間にちがいが生じるため、鑑賞者が心地良い演出を心がけたという。また、大きなスクリーンで見ることになる視聴環境にも配慮し、カメラワークにおいても、目が疲れたり酔わないような動かし方を心がけたという。

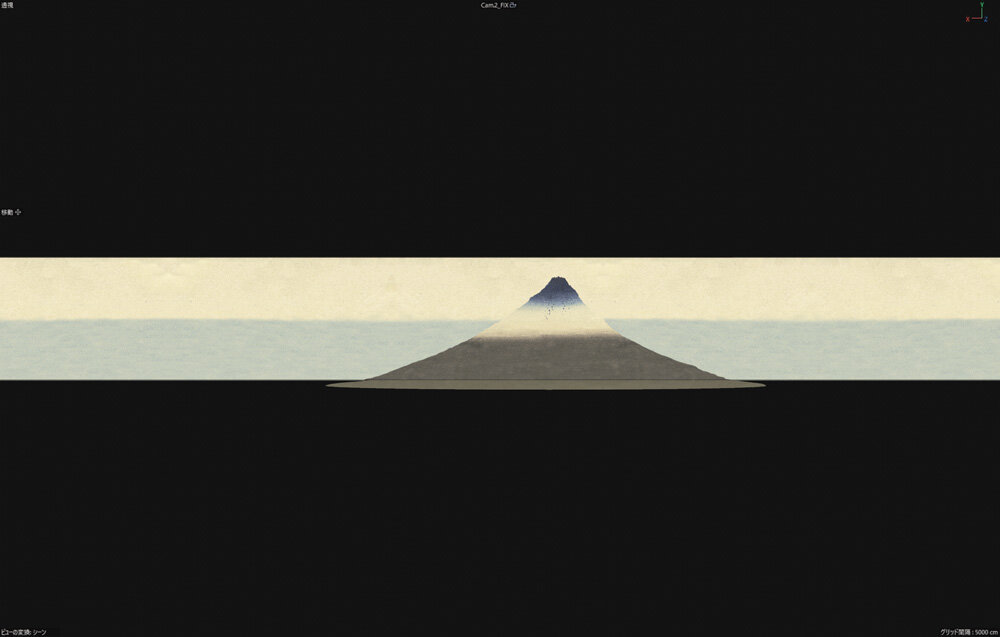

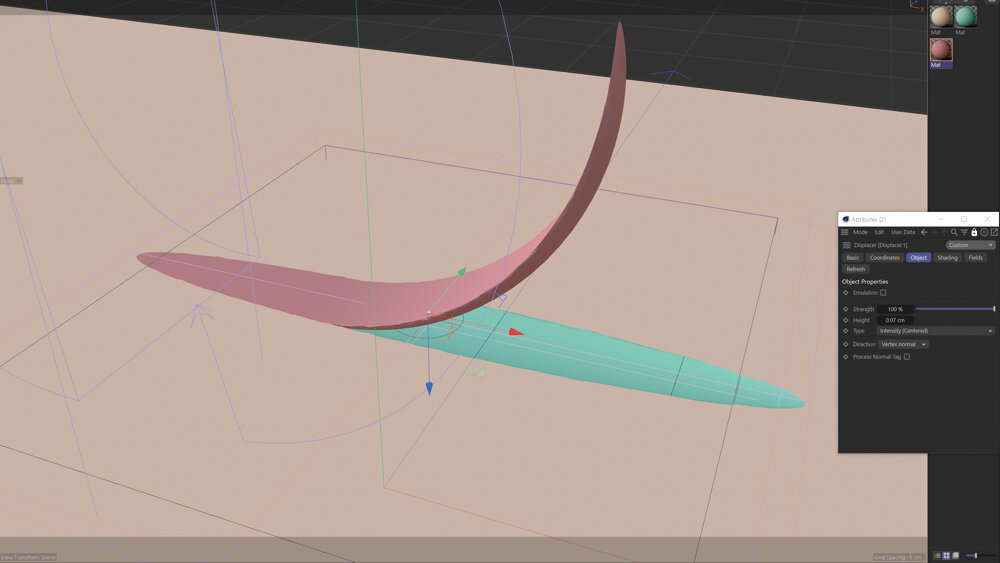

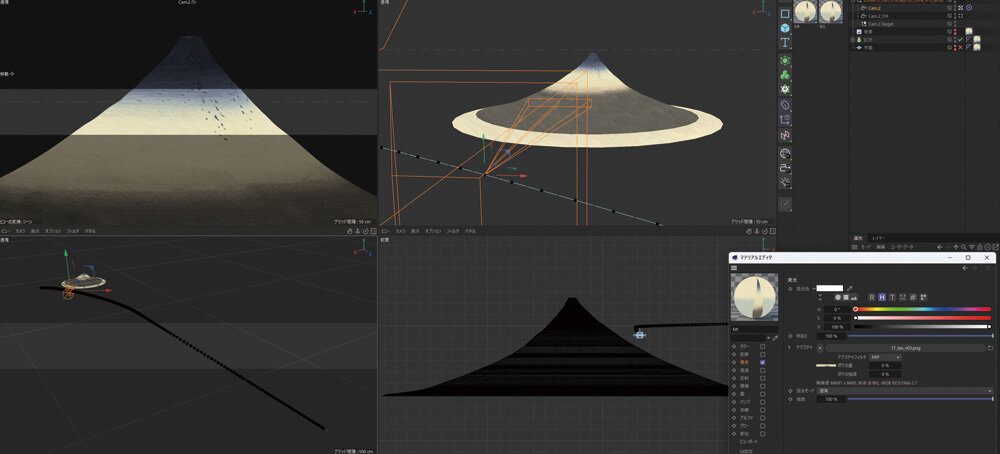

カメラワークにはAEを使用し、動きの中で元絵にない部分はPhotoshopで加筆している。また『甲州三嶌越』に描かれている富士山はCinema 4D(以下、C4D)で制作され、この地点でぐるりと立体的に回転する演出を挟み、平面で構成されるカメラワークにフックを付けている。

「風の部屋」制作における難しさを聞くと、風の制御とタイミング調整が挙がった。テクニカルディレクターの綱島 洋氏(ソニーPCL)は、「風制御デバイスが完成したのは会期の直前でした。要件に合わせて制御アプリを開発したのですが、制御信号をどのように書くかを考えつつ、映像素材を見ながTouchDesignerで信号を制作し、制御を行いました」と語る。また、14台のファンから出る騒音と、音響演出のバランス取りにも苦慮し、現場での調整を重ねたという。

突風を起こす風ハプティクス技術

装置が起こす“突風”のイメージ。独自の構造により、従来の扇風機では不可能だった気圧風表現を体感として演出することができる(ここではわかりやすくするため煙で表現している)。

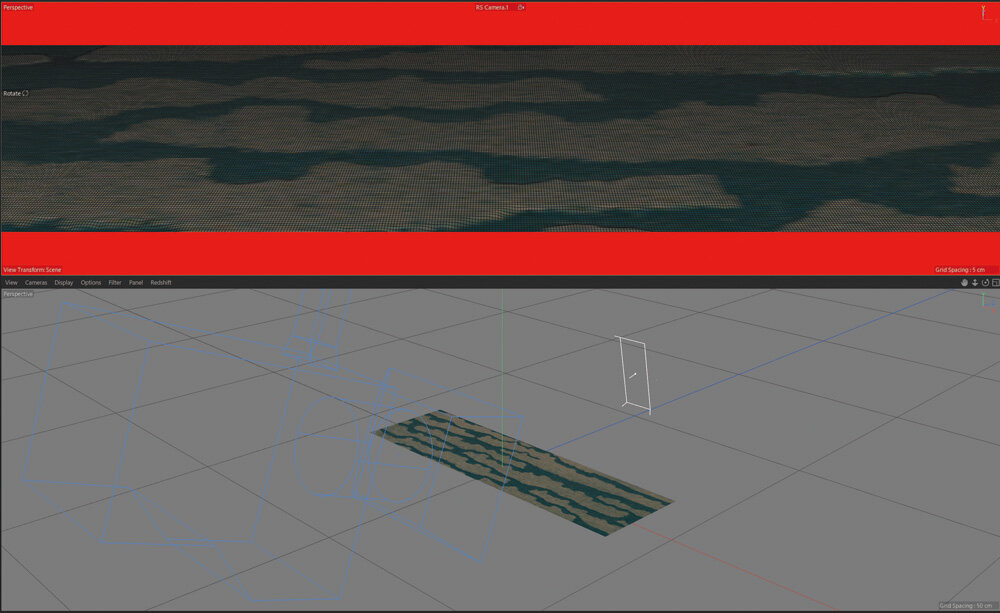

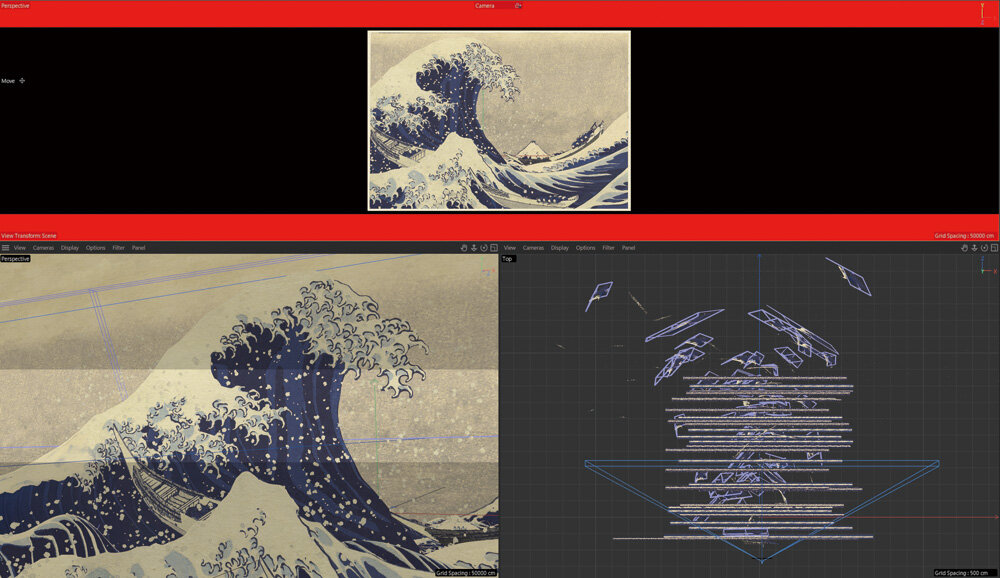

浮世絵をパーツ分けして3Dレイヤーに配置

それぞれの絵のレイヤー分けとカメラワーク作業は、鈴木啓史氏(RED)が担当。

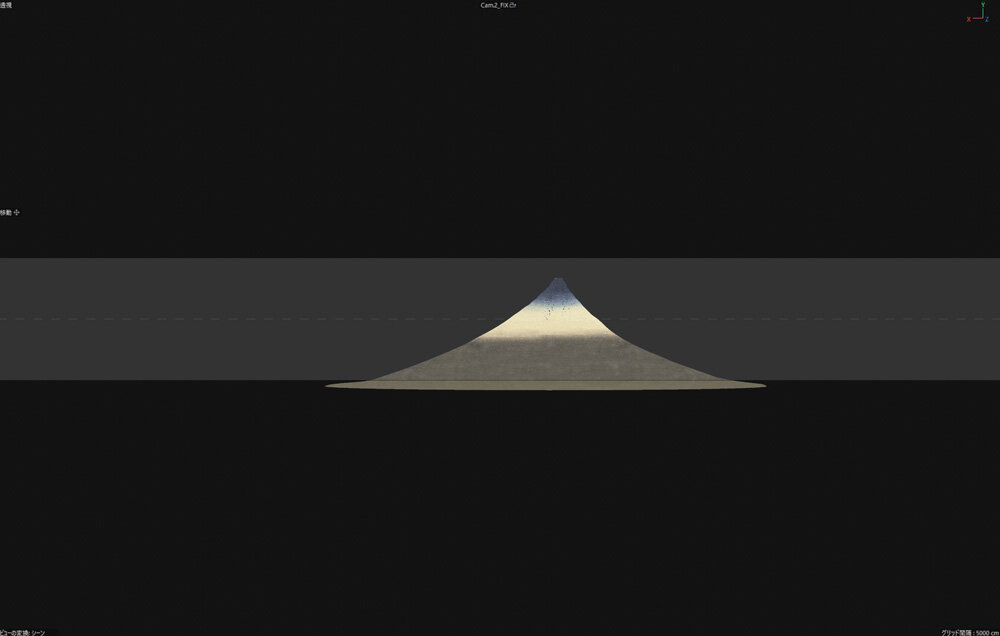

富士山を旋回するカット

旋回する富士山の場面はC4Dで制作。

Topic 3:北斎の部屋

幅16mの超大画面の映像と音・風・振動の融合

「北斎の部屋」は、本展示の集大成とも言えるメインコンテンツである。幅16m、高さ3mのCrystal LEDに映し出される15分間の映像は、北斎の作品の魅力を映像表現として洗練されたかたちで描き出す。さらに、「Haptic Floor」、立体音響、風ハプティクス技術といった、これまでの展示で用いられた先端技術が融合し、まさにクライマックスにふさわしい空間を創出している。

Crystal LEDは12K×2Kと高解像度であったため、レタッチの塗り足しや素材の取り回しに苦労したという。「作業モニタでは見えない部分もあったので、隔週でソニーPCLさんにお邪魔して、実機で確認をしていました」(猪口氏)。

映像は、北斎の特徴を分析した4つのテーマ「構図」「ディテール」「人々の生活」「画力」ごとに、それぞれの演出に精通した担当者を配置し、制作が進められた。中でも「神奈川沖浪裏」の波のシーンは、映像全体のハイライトとして特に重要な位置を占めている。猪口氏は、「あまりにも有名な作品であるがゆえに、新規性を打ち出すため、徹底的にディテールにこだわりました」と語る。

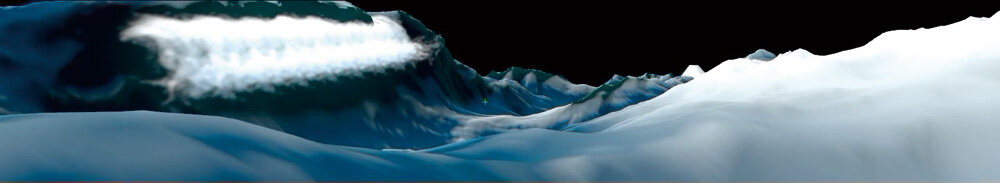

映像では、フォトリアルな波が大きくうねりながら雷鳴と共に鑑賞者に迫り、その後浮世絵の波が同じようにダイナミックな動きを見せることで、北斎の内なる心象風景を追体験させる構成となっている。このリアルな波の制作を担当したのは、Houdiniをメインツールとするinbetweenだ。シミュレーションをベースに手付けで動きを付け、北斎のインプレッションを再現してもらったという。

先述したように「北斎の部屋」にも音響や風、振動の演出が盛り込まれているが、要素ごとの見せ場をつくってメリハリをつけることを意識した。「ずっと振動していると慣れてしまうので、振動や風を止めて映像に集中してもらう場面をつくったり、逆に映像を消し、暗闇の中で振動だけを感じてもらう演出を試みました」(猪口氏)。

音響面では、ソニーの立体音響技術を使用し、空間内の音を自由に配置、コントロールできるように設計した。映像上の波と連動して音が移動するしかけも施され、大地の部屋とは異なるアプローチが採られている。クライマックスらしいエモーショナルな演出も特徴的で、振動は単にエフェクトや効果音に合わせるのではなく、波の動きや音楽のベースラインに同期させ、より没入感が高められた。さらに、風の演出が加わることで、映像を見終えたときには言葉にできない感動が胸に広がる。まさに「イマーシブ2.0」と呼ぶにふさわしい体験が待っている。

「神奈川沖浪裏」をリアルな波で再現

フォトリアルな波のシーンはinbetweenが担当。キービジュアルを静止画で作成した後アニマティクスを用意し、ディテールを詰めていった。大波の形状はキャッシュをとりブレンドしている。作業を担当したのは近藤日明氏、堀江 舜氏(以上、inbetween)、坪井琢磨氏。

ダイナミックに動く「神奈川沖浪裏」

波はそれぞれ書き割りにしてレイヤー状に配置。奥行きを出した2.5D的なつくりにし、アニメーションとカメラワークでダイナミックに見せた。担当はREDの山本正太氏、山本 伸氏、眞田拓東氏。

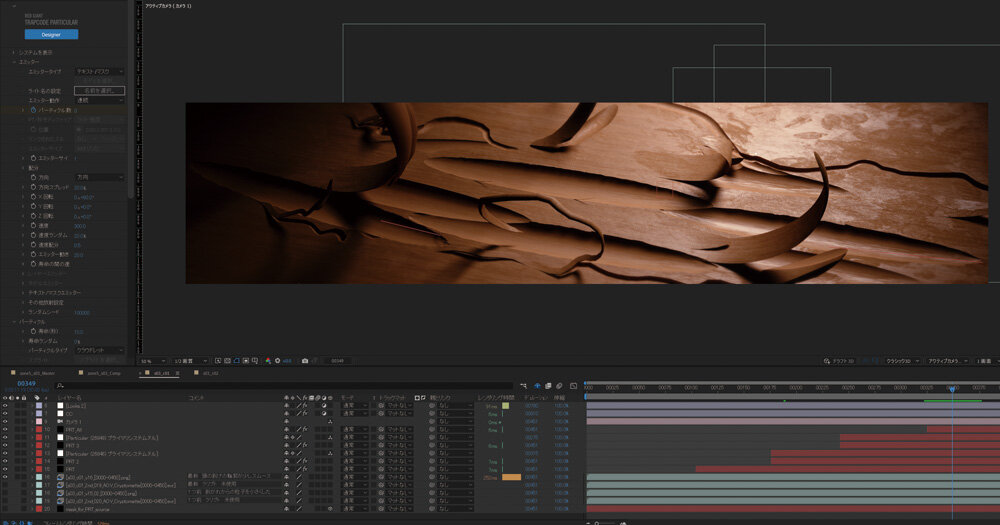

和紙に刷る工程

浮世絵の制作工程をクローズアップして見せる「ディテール」のパートでは、版木の表面を削る様子から和紙が版木の凹凸に合わせて変形し、ベロ藍の顔料が染み込んでいく一連のながれが印象的に描かれている。一連の作業は山野 幸一郎氏(RED)が担当。

版木を彫る工程

版木を彫るパートは、長塚 創氏(RED)が担当。

CGWORLD 2025年4月号 vol.320

特集:外進出ガイド 2025

判型:A4ワイド

総ページ数:112

発売日:2025年3月10日

価格:1,540 円(税込)

TEXT_日詰明嘉 / Akiyoshi Hizume

EDIT_小村仁美 / Hitomi Komura(CGWORLD)、山田桃子 / Momoko Yamada

PHOTO_弘田 充 / Mitsuru Hirota