デジタルハリウッドと株式会社neoAIは9月10日(水)、共同開発したクリエイティブ教育特化型AI「Ututor(ユーチューター)」のメディア向け体験発表会を東京・御茶ノ水のデジタルハリウッド東京本校で開催した。

同サービスは2025年10月に正式版リリースを予定しており、CG、グラフィック、Webデザイン、動画制作の4分野で学習者の作品に対するAIフィードバックと学習支援を提供する。発表会では、実際にUtutorを体験できるデモンストレーションも実施され、教育現場でのAI活用の新たな可能性が示された。

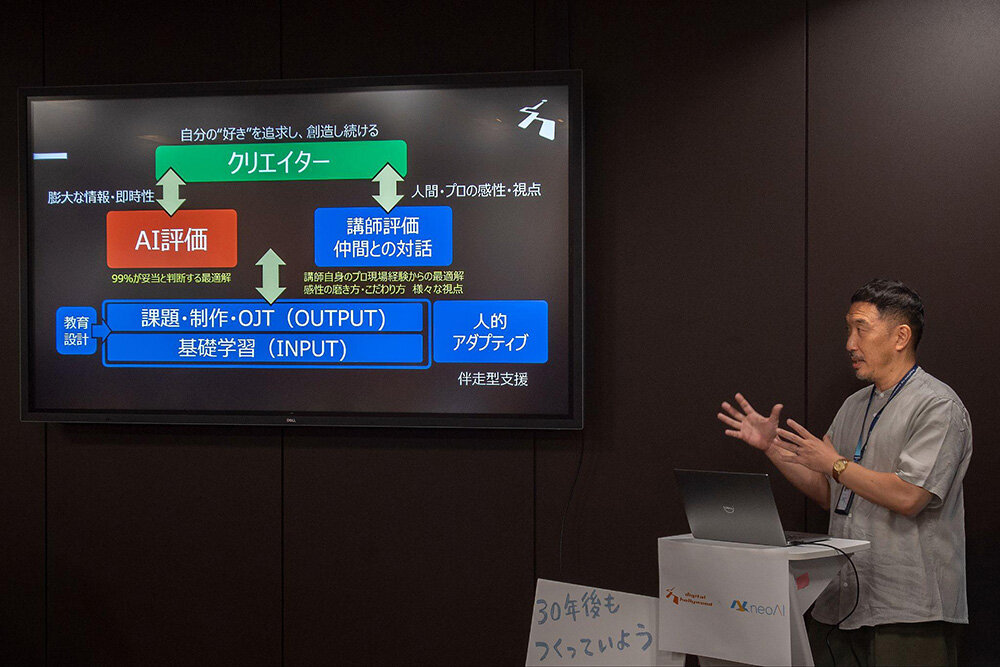

創造性を育むAI教師「Ututor」

「AIが教師に置き換わる時代は本当に来るのか?」—CGWORLDリサーチャーとして発表会に参加した私、ますく3DCG(@mask_3dcg)は最初にこの疑問を抱いた。私自身、作家・執筆活動を行う傍ら大学講師として3DCG教育に携わり、大学講師として3DCG教育に携わる立場からクリエイティブ教育におけるAI活用には関心が高い。

会場で思いもよらない再会があった。学生指導の難しさを熱心に語る小倉以索先生は、実は私が初めてMayaを学んだ恩師だった。当時学んだ基礎が今の武蔵野美術大学でのMayaの講義につながっているのだから、教育の影響力は本当に大きい。

ChatGPTをはじめとする生成AIが世の中を席巻する中、教育現場でも様々なAI活用が試みられている。しかし、その多くは「答えを効率的に生成する」ことに主眼を置いており、学習のプロセスを疎かにして結果だけが手に入ってしまう。果たしてそれが本当の教育なのか、疑問を感じることも少なくない。

特にクリエイティブ分野においては、技術的な正解があるようでいて、実は感性や創造性といった曖昧な領域が重要な役割を担っている。そんな分野で、AIはいったい何ができるのだろうか。その恩師がAIを取り入れた新しい教育のかたちに挑戦している姿勢を見て、俄然興味が湧いてきた。

30年の教育実績が生み出した「人を育てるAI」

開発に携わった小島千絵氏が語った次の言葉は非常に印象的なものだった。

「答えを生成するAIではなく、人を育てるAIをつくりました」

デジタルハリウッドは1994年の創立以来、社会人向け専門スクールから大学・大学院まで幅広い教育事業を展開し、これまで10万人以上の卒業生を輩出してきた。現在約4,200名の学生や受講生らが在籍している。その豊富な教育実績の中で見えてきたのは、従来の指導方法では解決しきれない課題だった。

内気な学生が講師の前で作品を見せることを躊躇し、適切なフィードバックを受ける機会を逃してしまう。講師の指摘を「突き放し」と感じて心が折れてしまう学生もいる。一方で講師側も、同じような初歩的な質問に時間を取られ、ひとりひとりに十分な指導時間を割けない現実がある。

Ututorは、CG、グラフィック、Webデザイン、動画制作の4つの分野に特化し、それぞれの分野の実務家教員のナレッジを組み込んでいる。デジタルハリウッドの動画教材プラットフォーム「Any」との連携により、フィードバックと同時に関連講座を推奨する「評価で終わらせない」しくみを実現している。

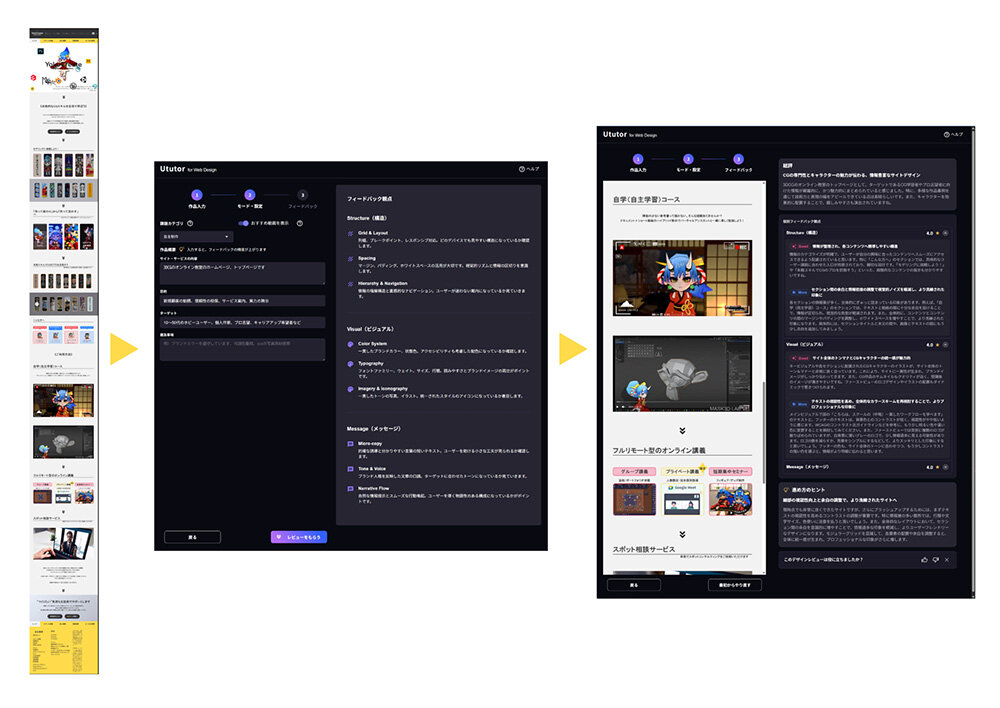

neoAIに聞いた、Ututorのしくみ

共同開発を担ったneoAIの藤本泰成氏によると、「Ututorは、作品ファイルと前提入力をもとに、デジタルハリウッドの知見と評価軸を組み合わせてLLM(大規模言語モデル)がフィードバックを生成し、その結果をもとにAnyの教材データベースを検索して講義をレコメンドする、多段的なしくみ」だという。

ChatGPTのような自由入力形式では利用者が前提や観点を正しく入力しないと適切なフィードバックが得にくいが、Ututorでは入力すべき前提をフォーム形式で案内し、裏側にデジタルハリウッドのナレッジを組み込むことで、誰でも的確なフィードバックを受けられる。さらに、Anyの更新に合わせて容易にアップデートできるため、常に最新の教材に基づいた学習支援を提供できるという。

なお、Ututor作成時には、デジタルハリウッドの在校生や卒業生の個人情報は利用していないとのことで、プライバシーにも配慮しているので安心して利用していただきたい。

実際に試用したUtutorのレビュー

イベントの参加者には、会場での体験会と、その後1週間の試用期間が提供された。

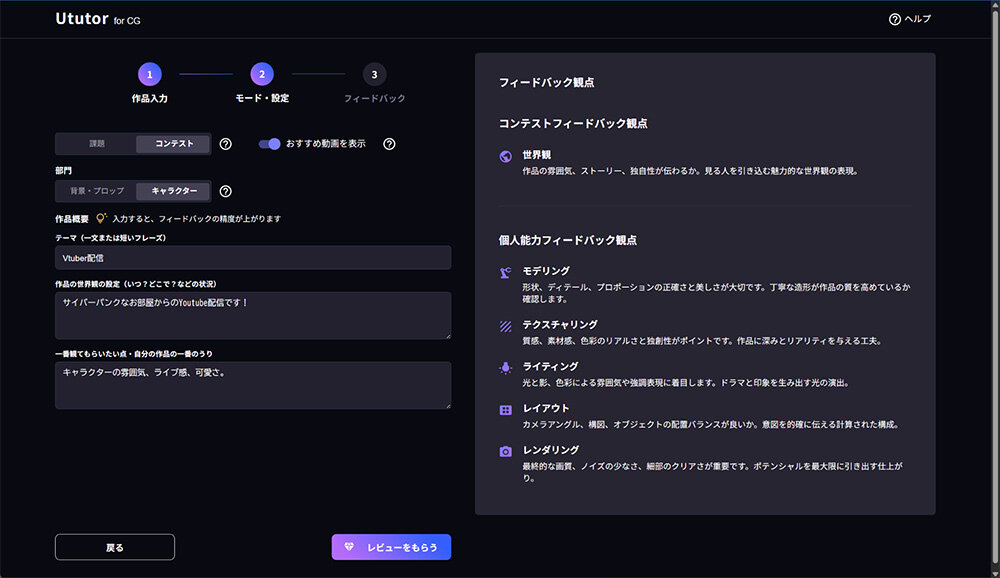

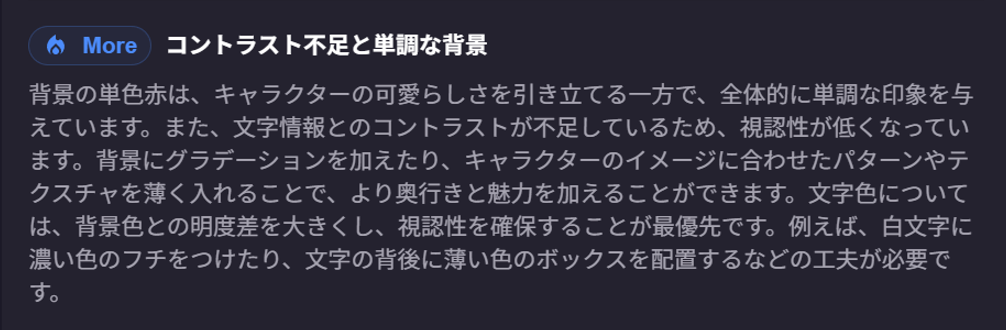

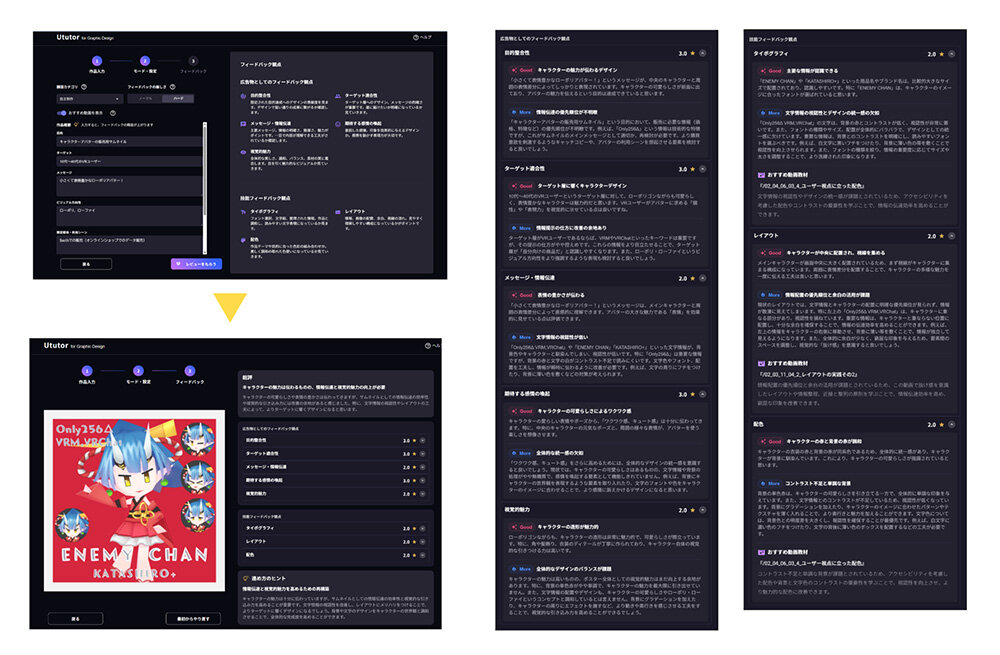

Ututorは、ChatGPTのような自由な対話型AIではない。作品の画像をアップロードし、あらかじめ定められた項目を入力してAIに診断してもらう形式となっている。この対話形式ではない点が、汎用AIとは一線を画すUtutorの特徴だ。

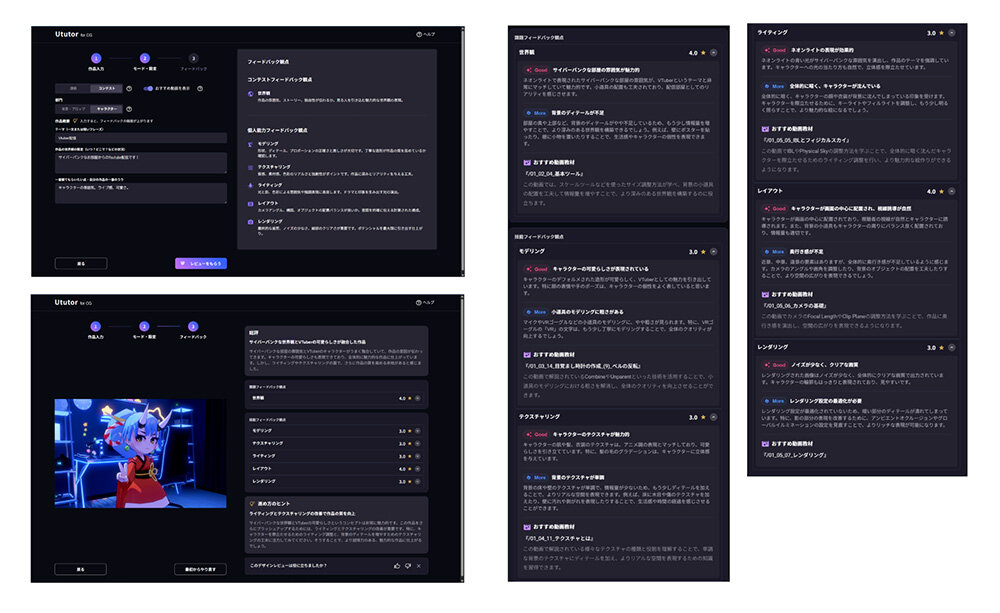

作品のカテゴリー(課題用/コンテスト用など)、制作段階(完成/途中など)、フィードバックの厳しさ(ノーマル/ハード)を選択し、作品のテーマや目的を記述することで、より具体的で的確なアドバイスが得られる。

今回はCG、グラフィック、Webデザインの3領域にて、全て厳しめの評価をつけてもらった。百聞は一見にしかず。早速、結果を見てみよう。

①スチル・静止画CGの評価

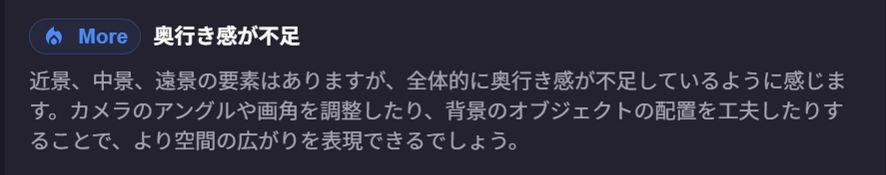

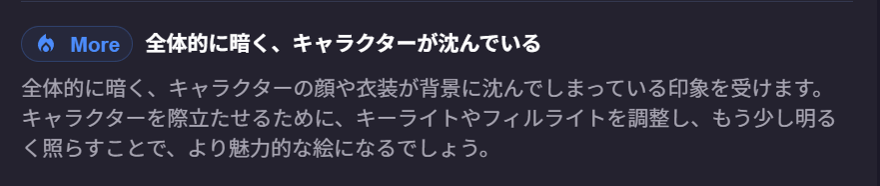

アバター配信のスクリーンショットをCG分野で評価してもらった。リアルタイムコンテンツではあるが、人物のライティングに関する具体的なアドバイスを得られた。

「人物のライティングをもう少し工夫できる。背景との区別化を図るために、人物に個別のライティングを当てることで、より立体感を演出できる」

確かに指摘された通りで、人物を際立たせる個別ライティングの重要性は見落としがちな要素だった。どうすればより良くなるのかが明確に示されており、すぐにでも改善したくなる衝動に駆られた。

②デザイン分野の評価

続いて、以前CGWORLDのローポリ特集号で制作した #256fes のローポリアバターのパッケージサムネイルをグラフィック分野で評価してもらった。

「デザインの方向性は良いが、可読性に課題あり。文字の視認性を高めるために、背景とのコントラストをもう少し強くすべき」

褒めるべきところは適切に評価し、改善点は具体的な解決策と共に提示してくれる。このバランス感覚は、まさに優秀な指導者のそれだった。もらったアドバイスを基に、さっそく修正したくてウズウズしている。

③Webデザイン・Webサイトの評価

最後に、私の経営するオンラインスクールの自作Webページを評価してもらった。付箋形式での視覚的フィードバック機能があり、問題箇所に直接コメントが表示される。

「情報配置の優先順位と余白の活用が課題」「CTAの文言をより行動喚起を促すものに」「タイポグラフィの調整で読みやすさ向上」などクリティカルな指摘が含まれていた。

自分でサイトをつくっていて自信がもてなかった部分が、具体的なアドバイスと共にまさに指摘されていた。問題は感じていたものの、どう改善すべきかが見えずにいたのだが、Ututorのフィードバックによって改善の方向性が明確になった。これはかなり素晴らしいと感じる。

「壁打ち型学習」と「6人目の先生」

発表会でデジタルハリウッド大学の石川大樹准教授が強調していたのが、「壁打ち型学習」の重要性だ。

彼は、「情熱を途切れさせずに創作活動を加速化する」というUtutorのねらいを語った。人前で作品を見せることに抵抗がある学生でも、AI相手なら気軽に相談できる。しかも、24時間いつでも対応してくれる。

小島氏が説明していた「6人目の先生」という位置づけも特に重要だ。仮に5人の教員がいたとして、Ututorは6人目の先生として「人間の教師に代わるもの」ではなく、「新しい教師」として存在する。24時間365日利用可能で、何度でも遠慮なく質問できる環境を提供し、基礎的な技術指導や客観的な評価を担当する。

全体の所感—新しいソリューションとの出会い

Ututorの真価は、答えを与えるのではなく「気づき」を促すことにある。漠然とした違和感を具体的な課題として言語化し、改善の方向性を示してくれる。「なんとなくしっくりこない」が「ここをこう変えれば解決する」に変わる瞬間は、まさに学習の本質だろう。

Ututorは2025年10月に正式版リリースが予定されており、デジタルハリウッドで学ぶ学生への展開が開始となる。クリエイターからホビー層まで対象を広げることで、日本のクリエイティブ業界全体のスキル向上に貢献する可能性を秘めている。

制作で行き詰まったときに、この「6人目の先生」と一緒にまだ見ぬ創作の高みを目指したい。一般公開が待ち遠しい。

謝辞:3DCGの基礎を教えてくださった小倉以索先生にこの場をお借りして改めて感謝申し上げます。当時学んだ知識が今も教育現場で活かされており、こうして先生の新しい取り組みを取材できたことを光栄に思います。

TEXT_ますく(@mask_3dcg)

編集_藤井紀明/Noriaki Fujii(CGWORLD)