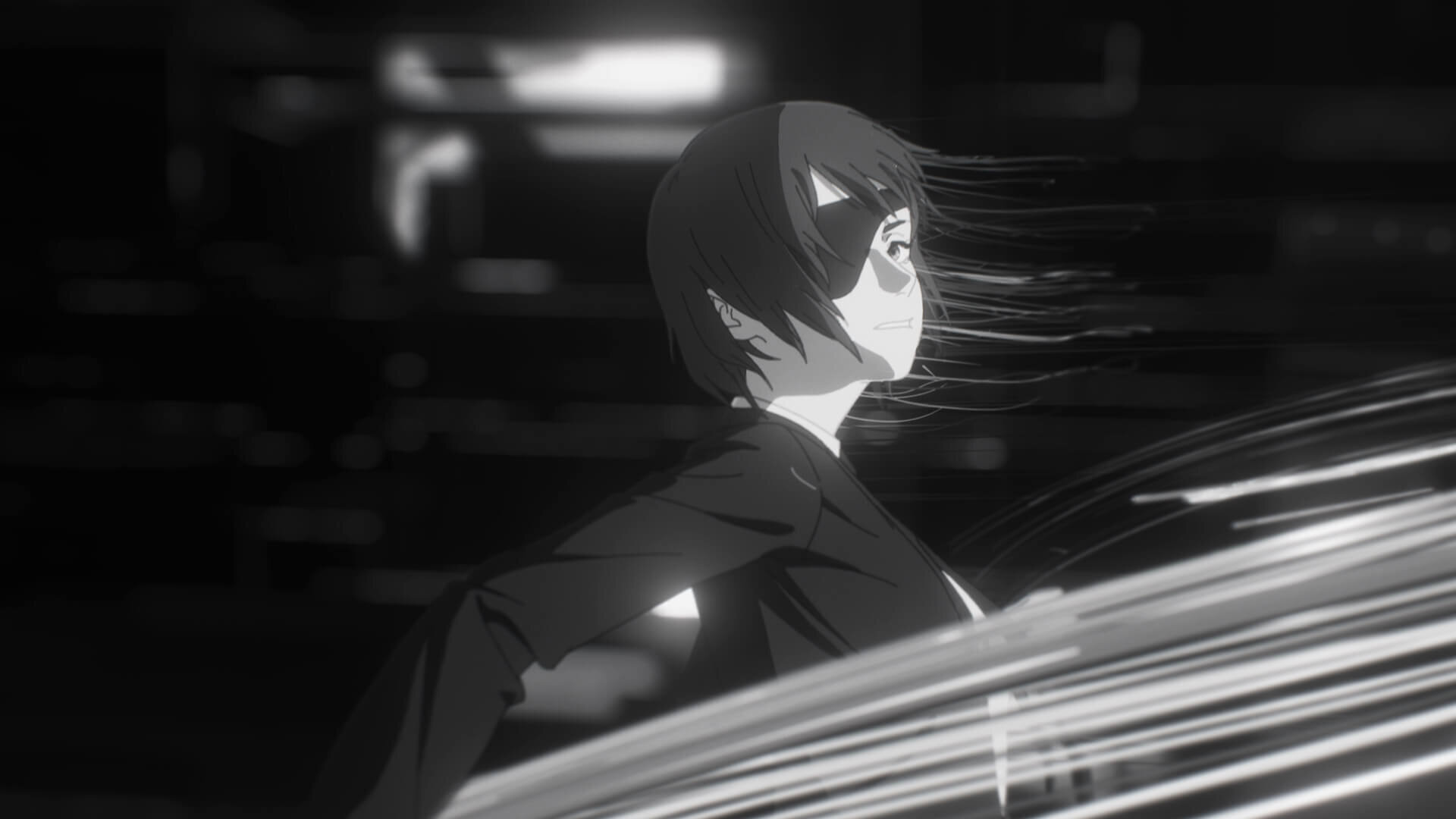

昨年公開されたTVアニメ『チェンソーマン』。そのエンディングでは毎回、異なる楽曲が採用され、映像も各エンディングオリジナルのものが制作された。今回はその中から、第11話のエンディングに注目。3DCGによる背景やエフェクトと作画キャラクターを組み合わせた、独創的な映像はいかにしてつくられたのか、CGパートを中心に解説したい。

★アニメ『チェンソーマン』の本編のメイキングについては本誌vol. 295(2023年3月号)、およびCGWORLD.jp」(cgworld.jp/article/202303-chainsawman1.html)に掲載しています。

※本記事は月刊「CGWORLD + digital video」vol. 298(2023年6月号)からの転載となります。

初挑戦のアニメEDで見せたVFXスタジオjittoの底力

アニメ『チェンソーマン』は全12話、毎回エンディングテーマ曲と映像が変わるという趣向が凝らされ、大きな話題を呼んだ。

※YouTube「MAPPA CHANNEL」にて、ノンクレジット版を公開中

絵コンテ・演出・原画:Kamata/3DCG:jitto inc./モーションキャプチャダンサー:Haruto(SEPTENI RAPTURES)/モーションキャプチャユニット:東映ツークン研究所/撮影:sankaku△/制作協力:イマジカデジタルスケープ/制作:Qzil.la、MAPPA

©藤本タツキ/集英社・MAPPA

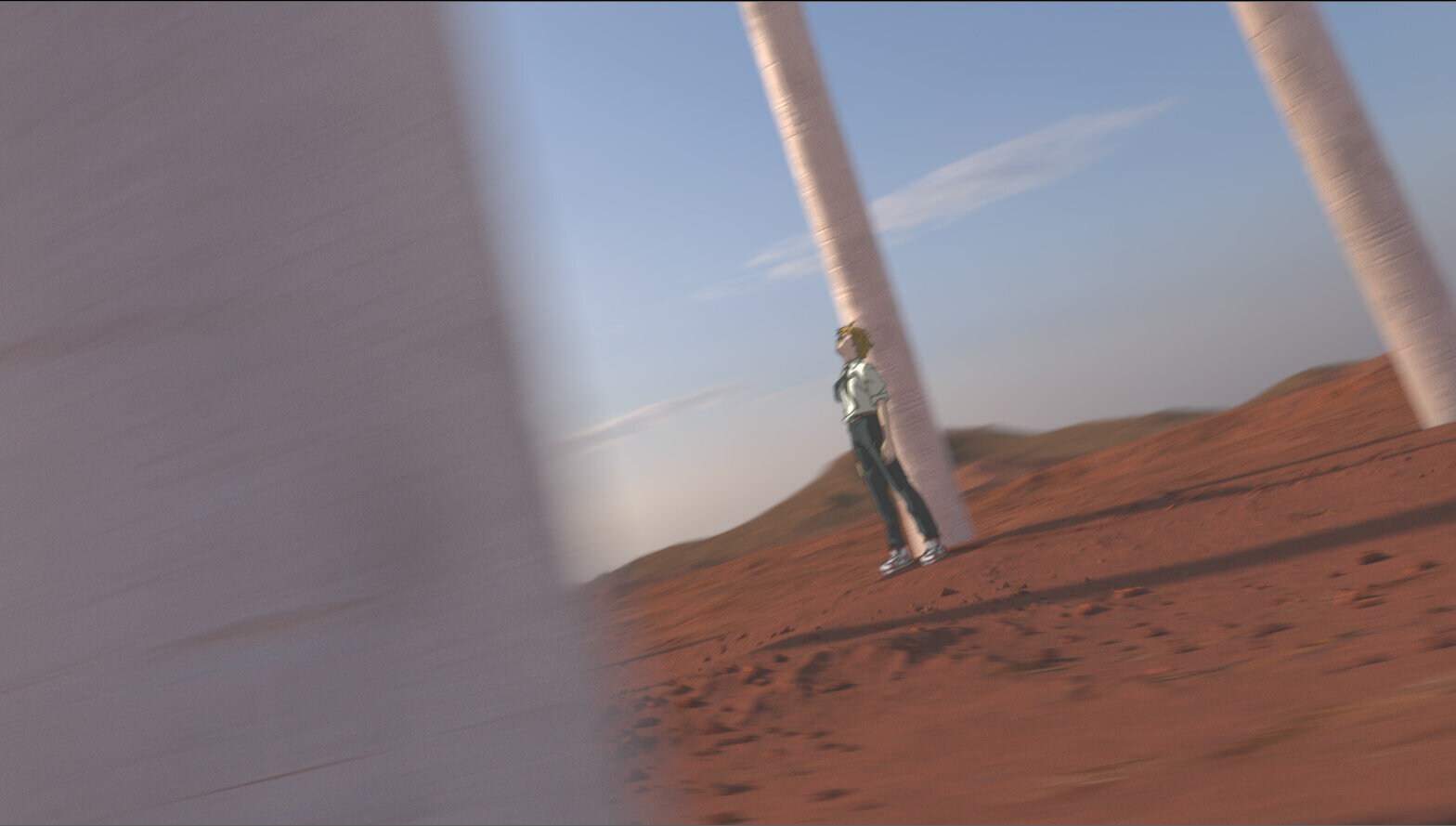

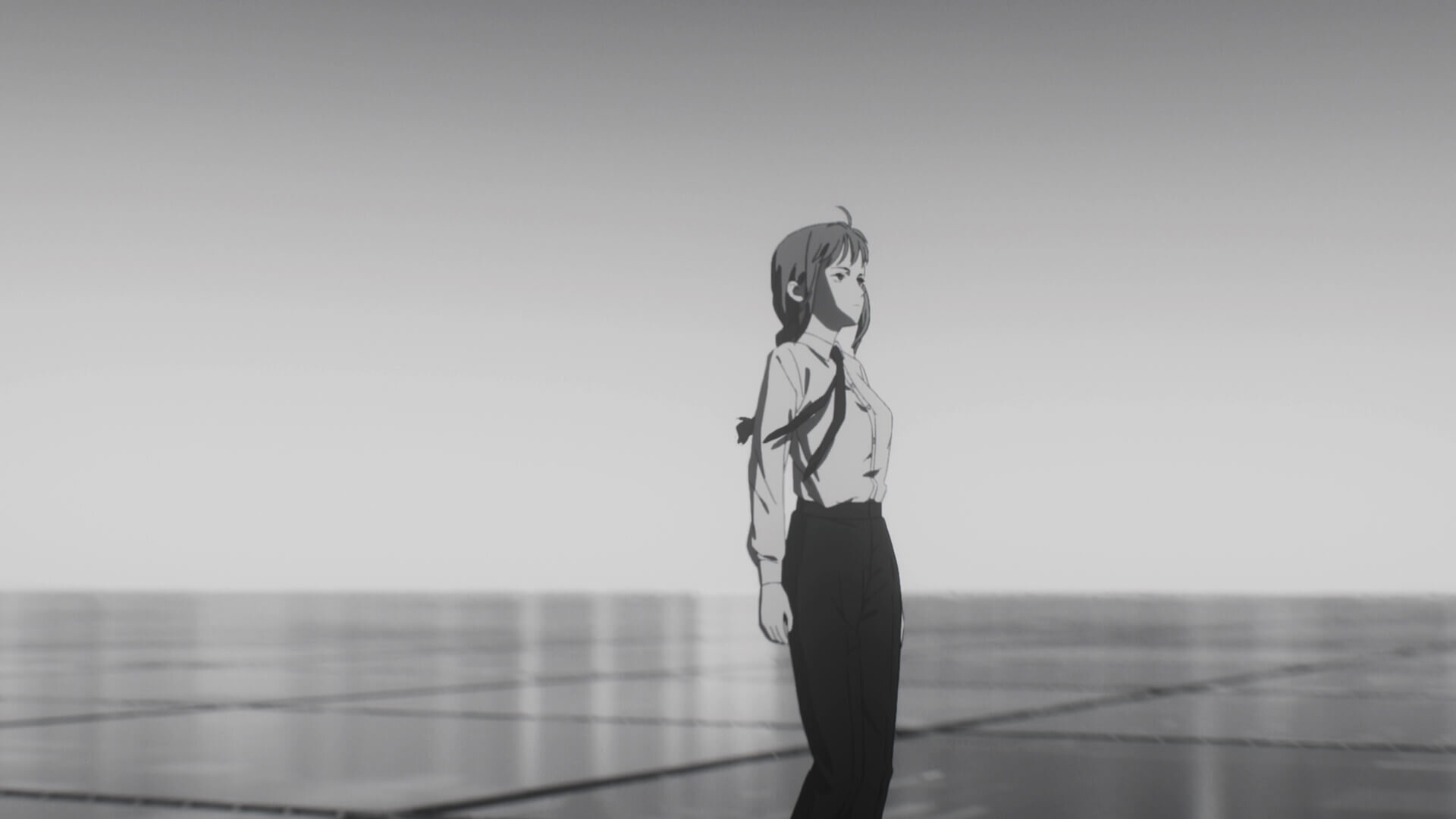

ここでは3DCGを積極的に採用し異彩を放った第11話のエンディングに注目する。本エンディングの3DCG制作を担当したのは、TVCMやMVなどを中心に活躍しているVFXスタジオのjitto(ジット)。本作の制作に携わるQzil.la(クジラ)が、3DCGの背景やエフェクトを使いたいと考えていたところ、共通の知り合いからjittoのディレクター、高野直樹氏を紹介されたことが制作参加のきっかけだった。

打診を受けて高野氏は、同社ではアニメ作品の経験がないことを伝えたが、監督のKamata氏からは、むしろ既存のアニメ表現に囚われないものがほしいと言われ、担当することに決めたという。

本作は3DCGと作画のハイブリッドで、背景やカメラを含めたシーンを3DCGで制作し、キャラクターは3Dシーン上のリファレンスモデルから作画を起こしている。こうしたワークフローはお互い初めてだったため、段取りから話し合って進めたとのことだ。

高野氏は今回、アニメの制作に関わり、「とにかく時間がなかったです」とふり返る。逆算すると2日で1カットを仕上げなくてはならないタイトなスケジュールだった。限られた人員と時間の中でクオリティを上げるには、とにかく早く仕事をすることが必要だと考えたという。

「時間をかけて100点のものを出すのではなく、がんばれば100点に届くだろうとわかった時点でチェックに出す。伸びしろを加味した上でやり取りをして、試行回数を増やしました」(高野氏)。

CGプロデューサーの牧 奈津美氏も慣れたCM制作などとは勝手がちがう今回の仕事はとても刺激的だったという。「日頃から仕事がルーティンにならないように意識していることもあって、とても勉強になりました」(牧氏)。

VFXスタジオであるjittoが臆することなく挑戦した本エンディングは、3DCGの表現力と作画キャラクターの魅力の両方が存分に活かされた、印象的な作品に仕上げられている。未見の人はぜひ本エンディングを見てほしい。

<1>VFXとは大きくちがうアニメの制作ワークフロー

アニメならではのフローに良い刺激を受けながら制作

アニメ制作会社との仕事は初めてのjitto。まずはワークフローのすり合わせをしながら少しずつ制作を進めた。プリビズ制作の後、3DCG制作という大筋のながれは普段の仕事と大きく変わらないが、各工程の成果物のちがいや、間に作画が入ってくるフロー上のちがいを吸収する必要があった。

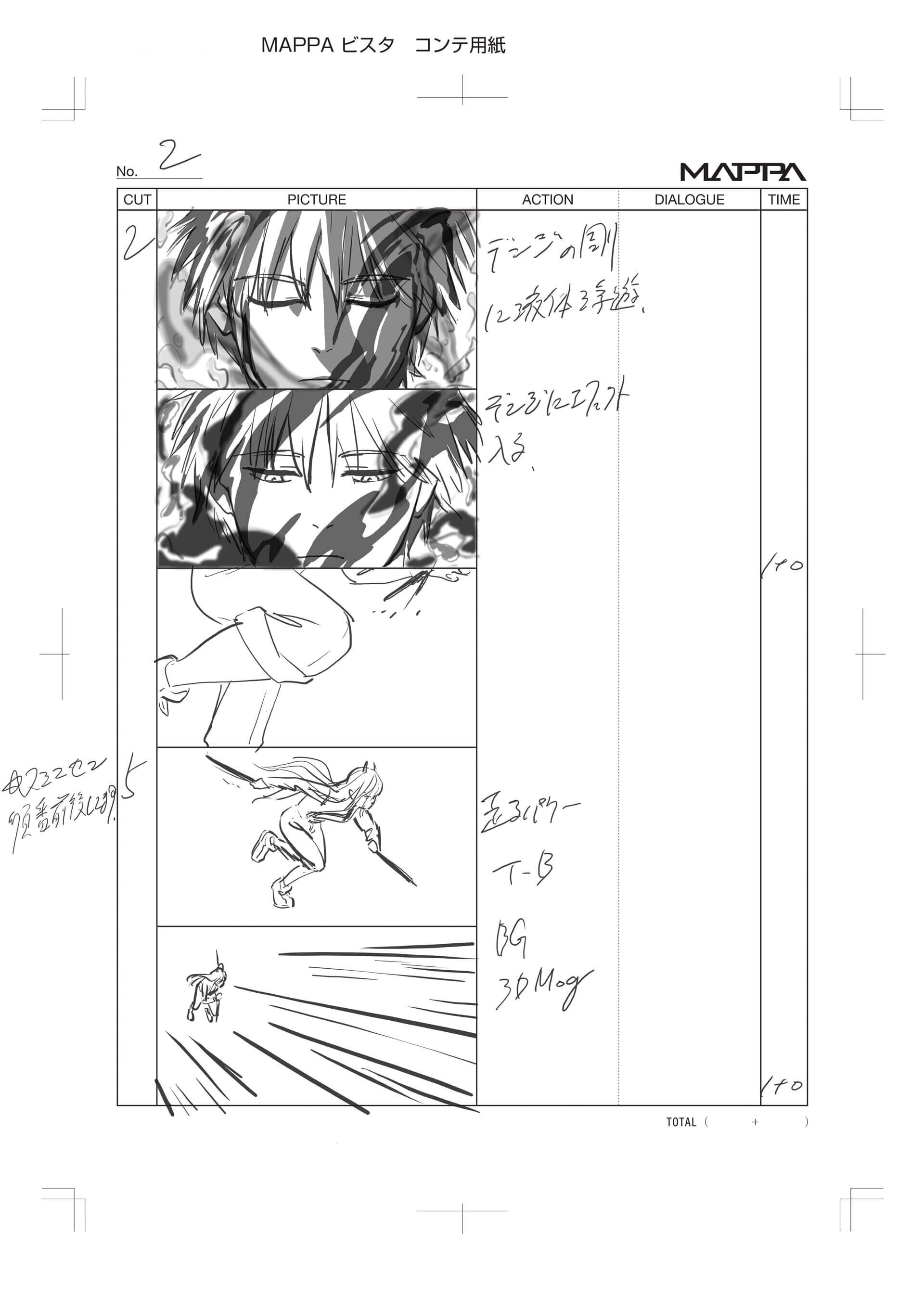

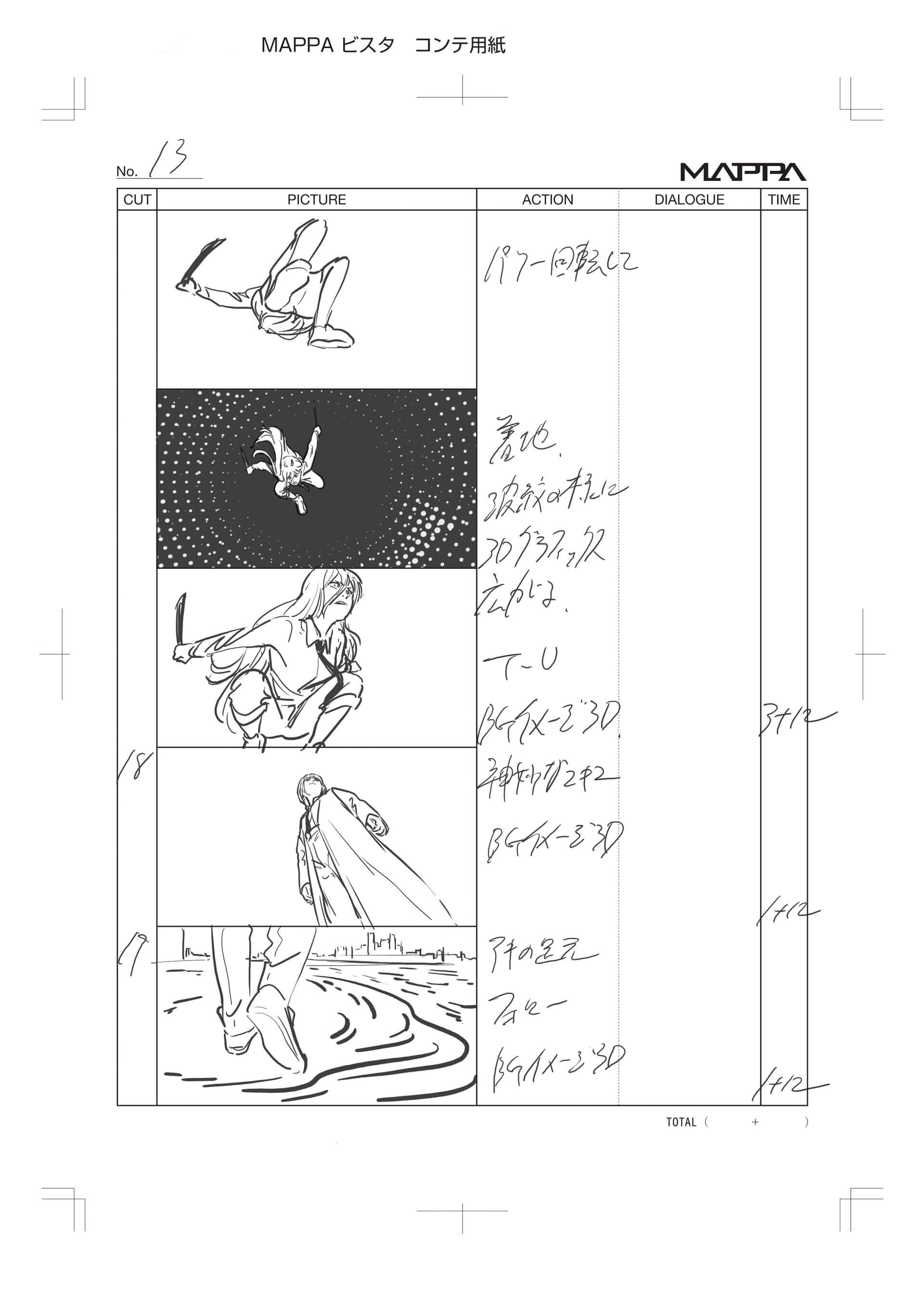

まずは監督のKamata氏が描いた絵コンテが上がってきたが、絵コンテに落とし込まれる情報量がVFXとは大きくちがうとCGアーティストの坂本和之氏は感じた。Kamata氏はアニメーター出身ということもあり、絵コンテの時点でやりたいことが明確に描かれていたという。

「CM制作などでは絵コンテを見て『これはどういうことだろう?』と考えることがよくありますが、本作の絵コンテはひと目でわかり、スムーズに制作できました」(坂本氏)。

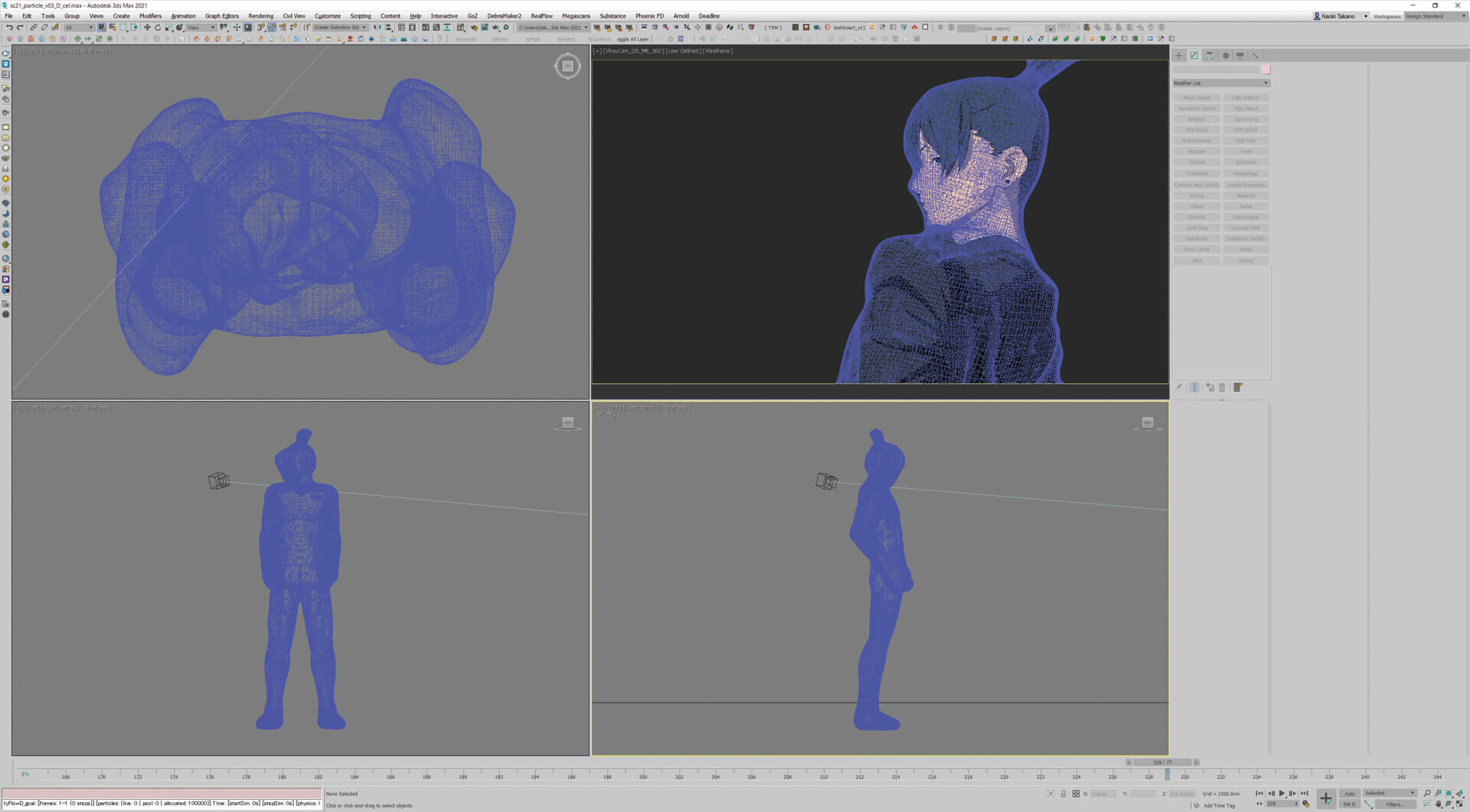

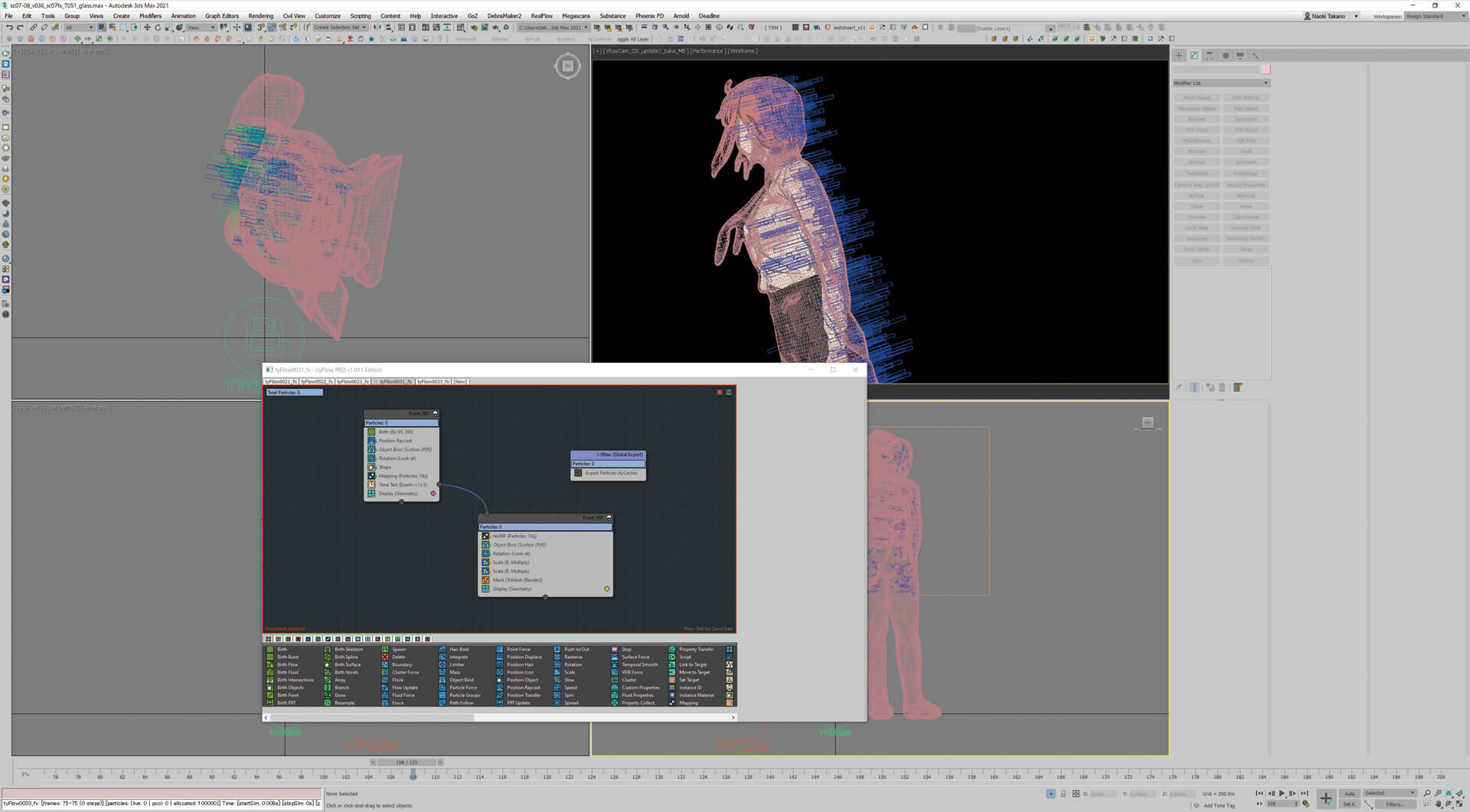

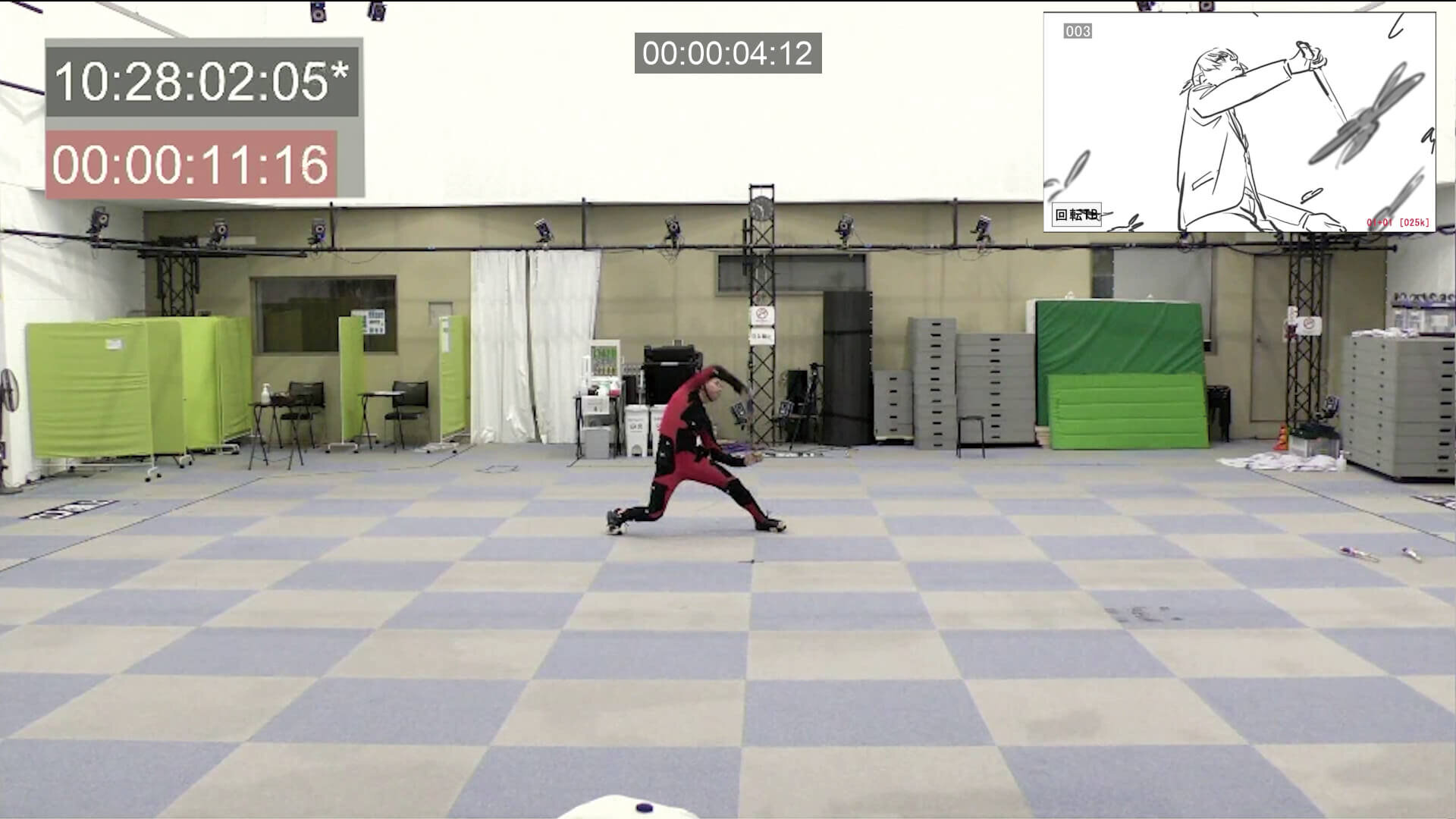

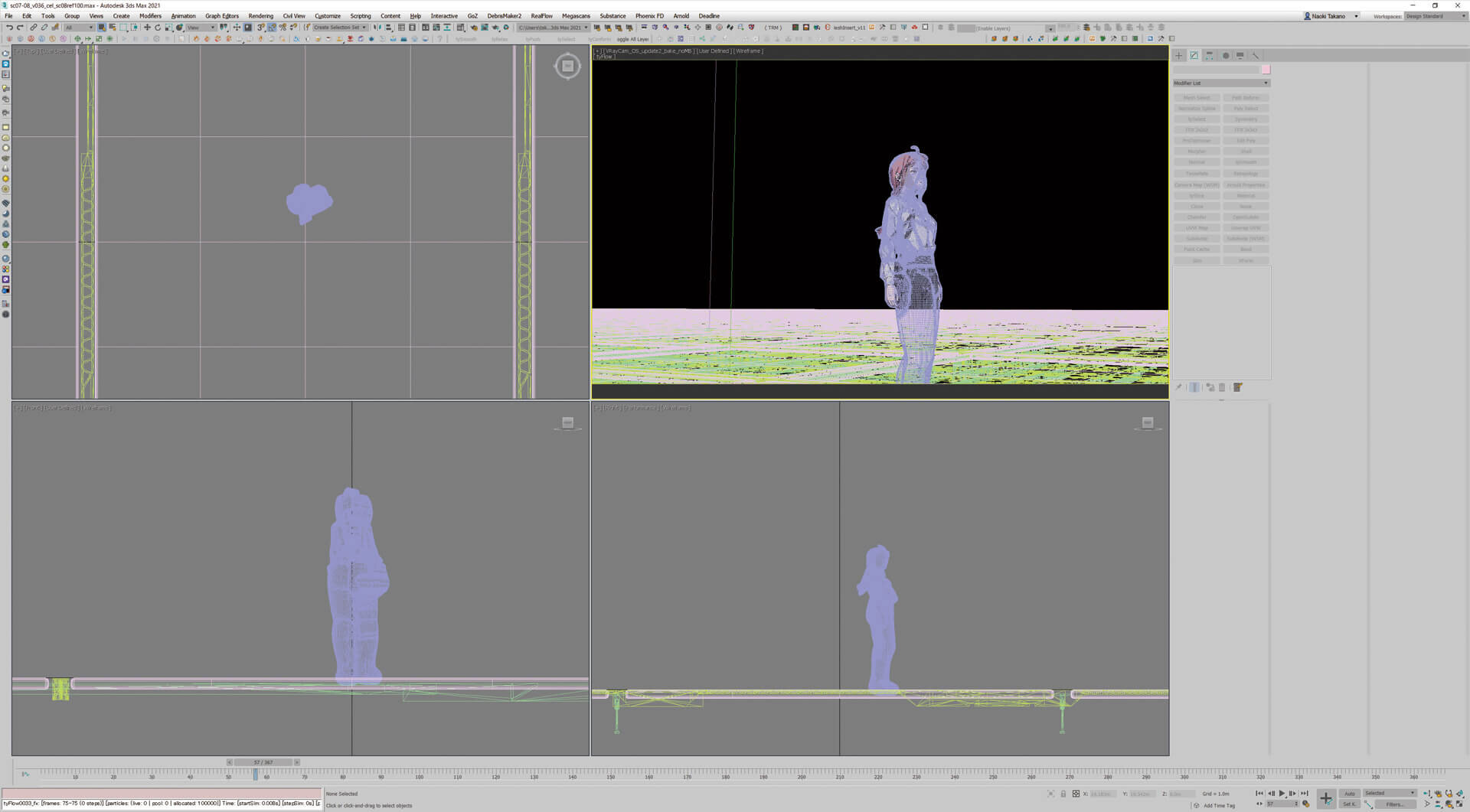

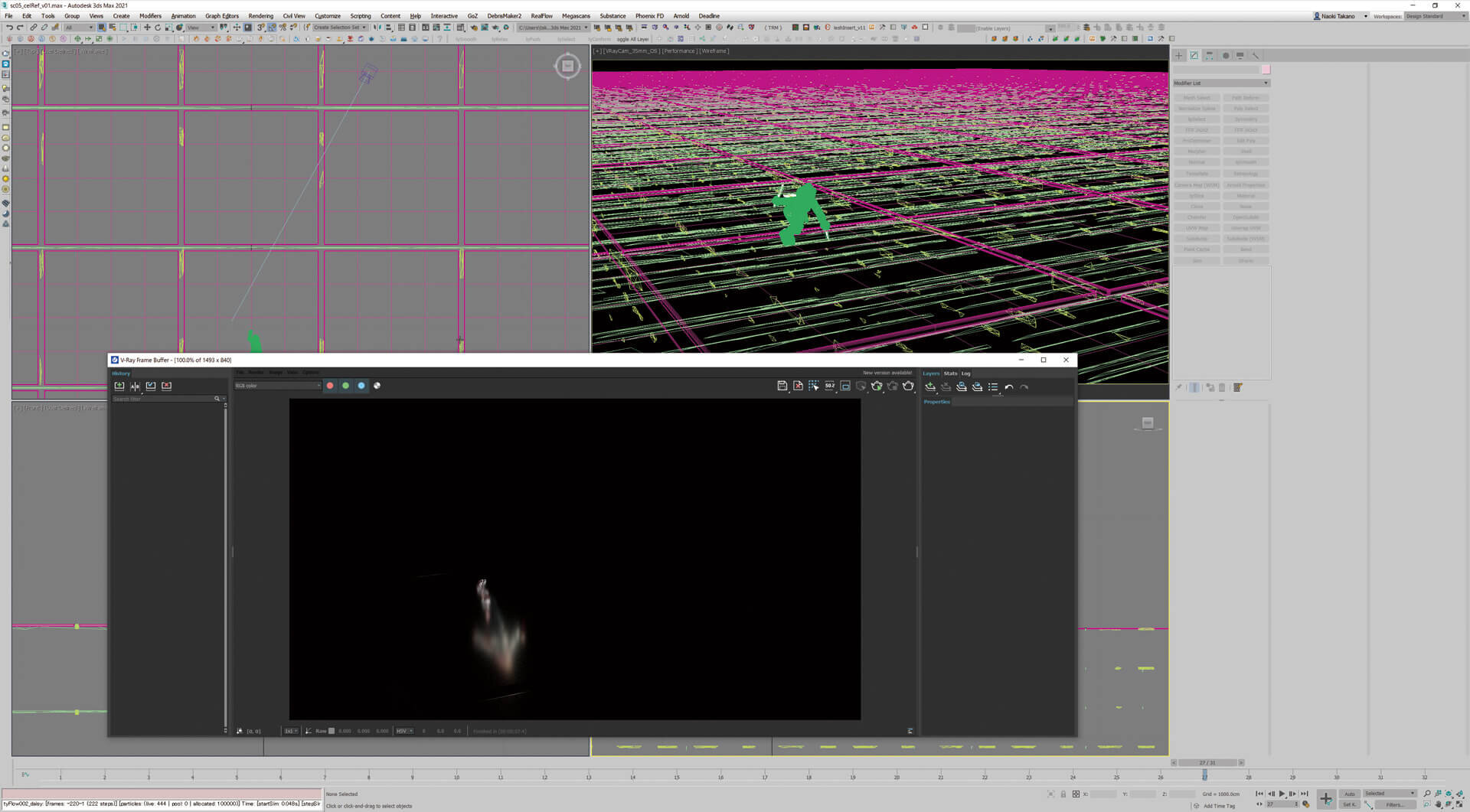

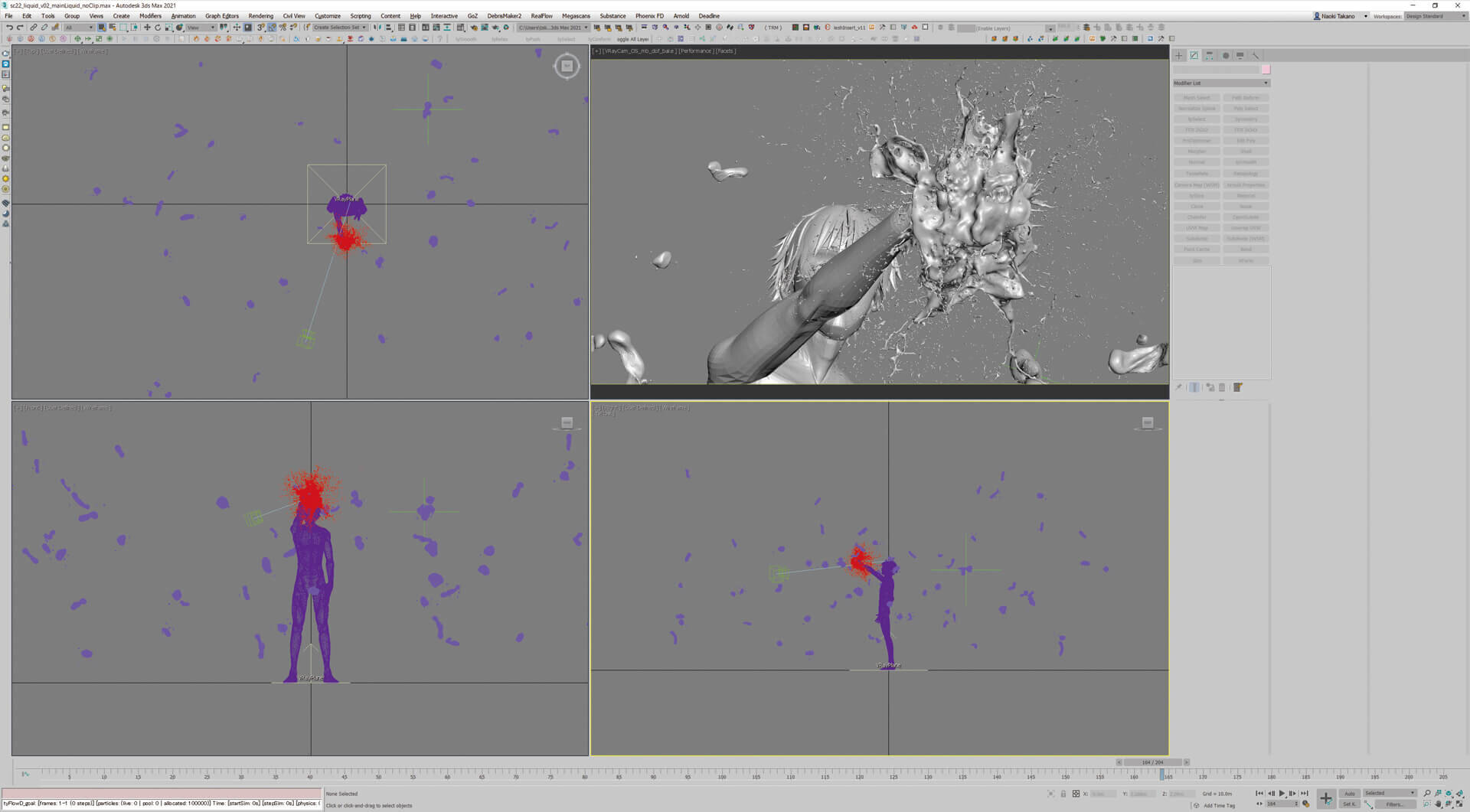

本作ではKamata氏の要望により、キャラクターの芝居にはモーションキャプチャを使用。Qzil.laが絵コンテをベースにスタジオでモーションキャプチャを行い、その動画を差し込んだ紙芝居のようなVコンテを作成した。jittoはそのVコンテを基に3ds Maxでカメラを付け、3Dレイアウトを組んでいく。MAPPAから提供された作画アタリ用の各キャラクターモデルに、モーションキャプチャデータをながし込んでアニメーションさせ、監督チェック用のプリビズを制作した。

レイアウト決めのカメラワークにも、アニメとVFXのちがいが出る。実写系のVFXではリアルさを意識する一方、アニメ系では見映え重視。「アニメには良くも悪くも制限がないので、普段はやらないようなカメラを付けました」(高野氏)。なお、アニメの場合、レイアウト決定後に作画が並行して始まるため、それ以降は変更が利かない。その点もVFXとは異なる点だ。

絵コンテにない情報を補ってつくるレイアウトでは創造力が求められる場面もあった。例として、早川アキの足元にカメラが寄り、地面に映り込んだパワーに画面が切り替わるシーンには、「影が踊ってパワーになる」という指示のみで、どう表現するか悩んだという。こうした“お任せ”は大変な一方で、やりがいにもなる。今回は最終的に監督から高評価を得ることができたという。

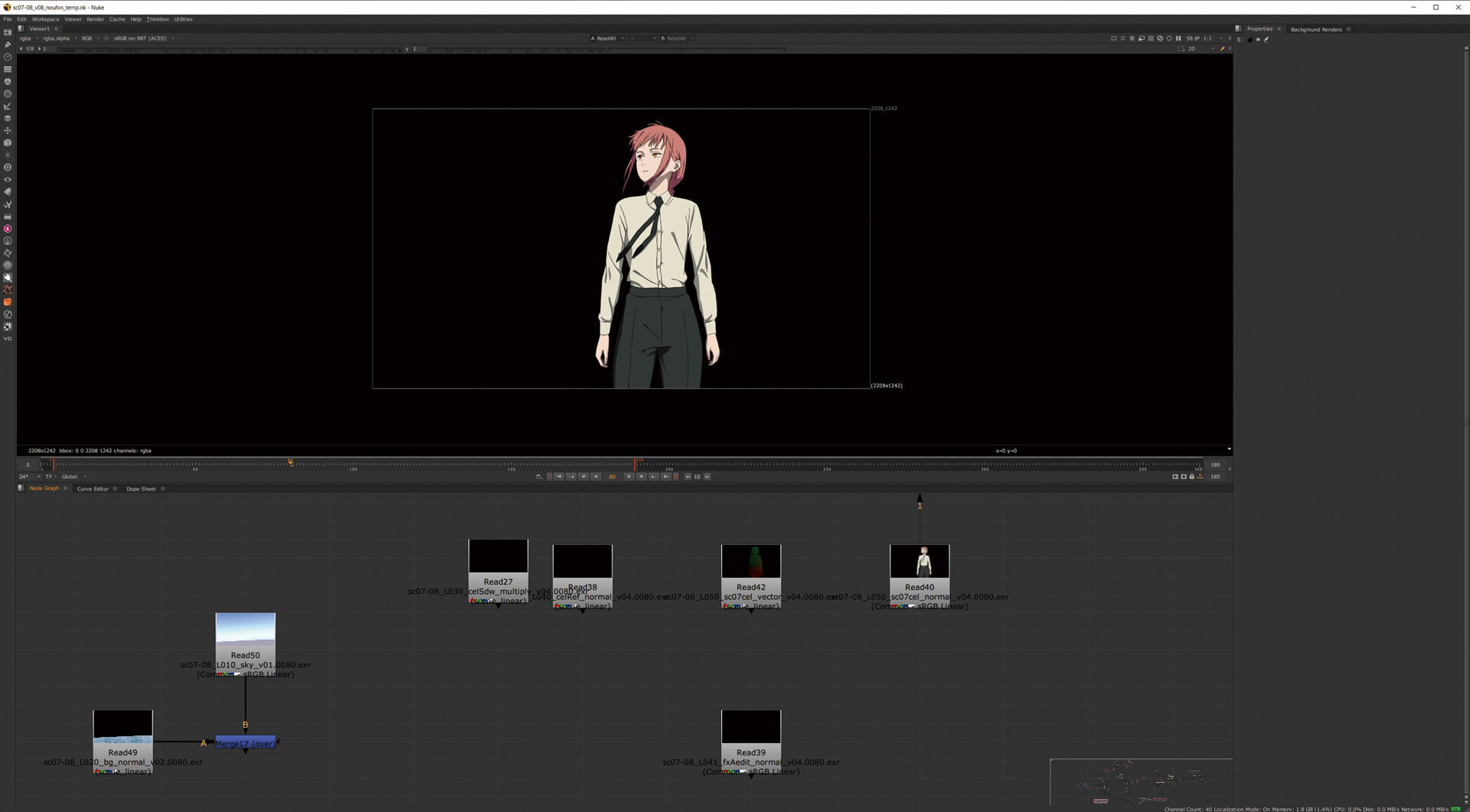

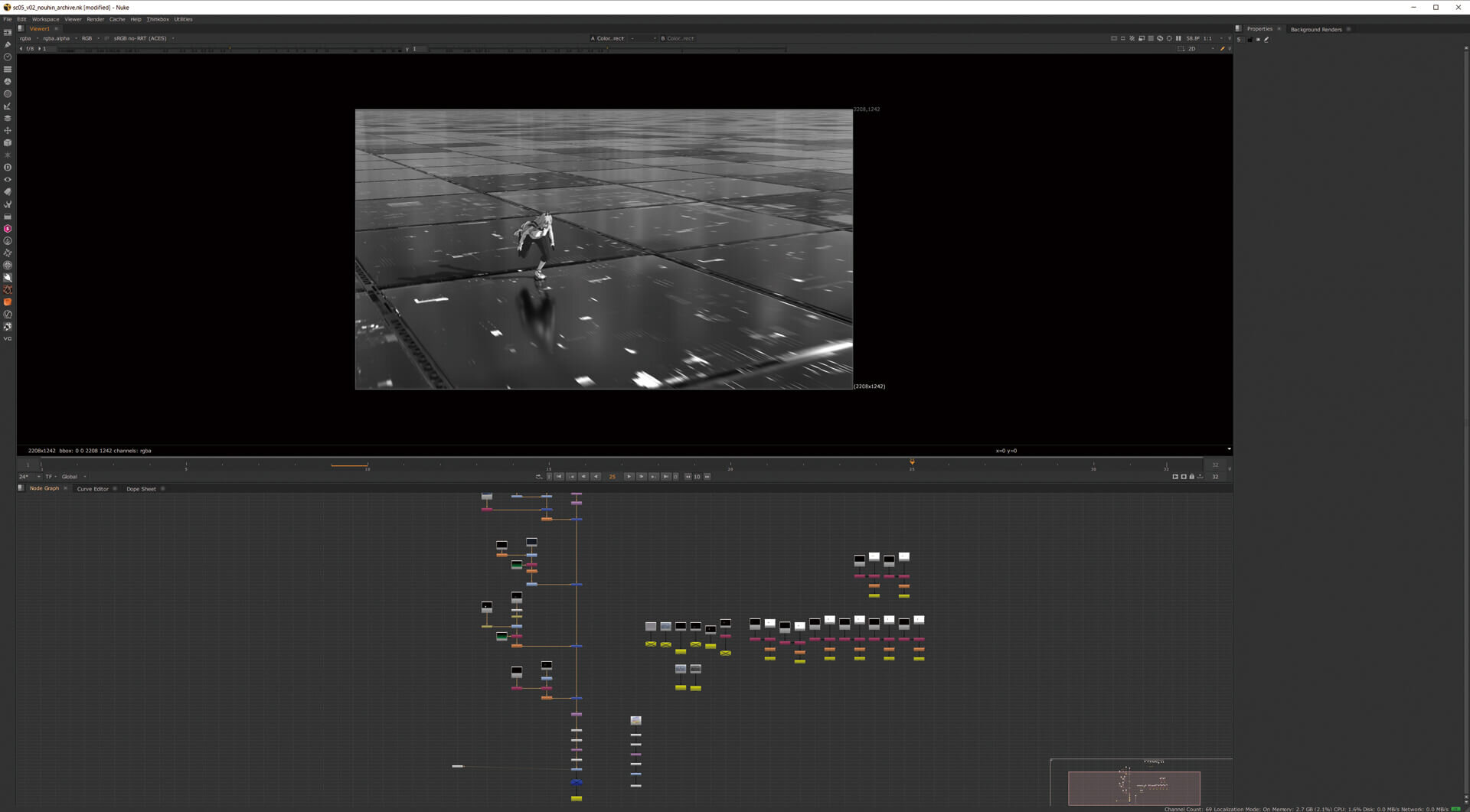

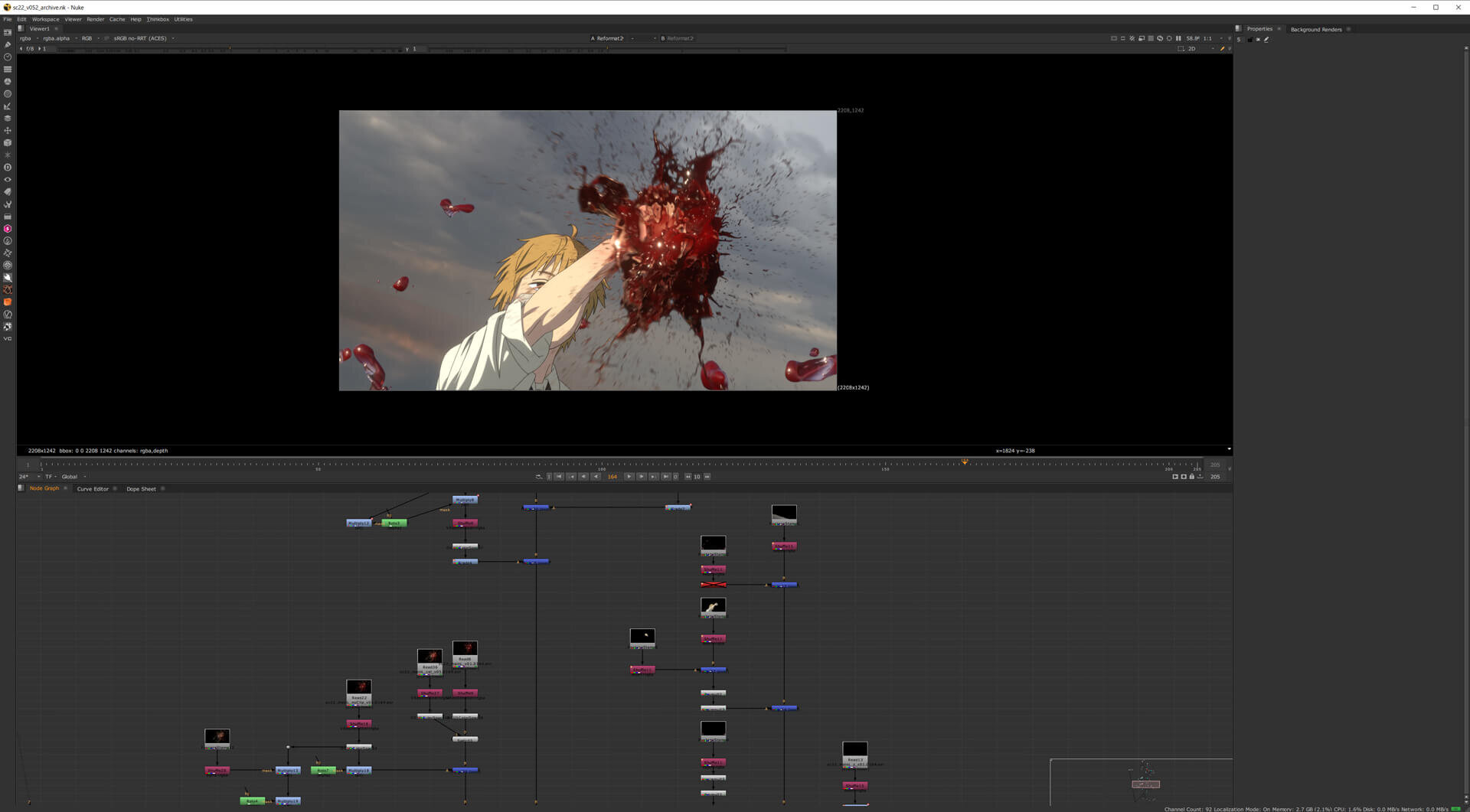

各カットの3DCGは32bitの連番EXRでレンダリング。AOVはモーションベクターとデプスマップを出力し、Nukeでエフェクトをかけて、作画キャラクターと合わせてチェックに回す。OKカットはAfter Effectsで組み直し、撮影に納品している。

情報の密度と精度が高い絵コンテとVコンテ

絵コンテとVコンテの一例。

-

監督のKamata氏が描いた絵コンテ。エンディングテーマ曲である女王蜂の「バイオレンス」に合わせて描かれている -

監督の意思や画角を含め詳細に描き込まれ、プリビズ制作を進めやすい。ただ、カメラの動きなどに制限がなく、自由度が高すぎるところが普段はVFXを主戦場とするjittoにとっては難しい点だったという

<2>3Dモデルと作画を馴染ませるための工夫

限られた時間の中で作画とCG背景を馴染ませる

3DCGと作画を合わせるために、まずはキャラクターの3DCGモデルにモーションキャプチャデータをながし込み、アニメーションさせてプリビズをつくる。高野氏は「このプリビズ作業に一番気を遣いました」とふり返る。「アングルを含め、全ての設計図のようなものなので、ここで良いものに仕上げておかないと、最終的なクオリティも上がらない。本作業以上に気を遣いました」と高野氏。

このプリビズをリファレンスにして作画を起こしていく。主人公のデンジをはじめ、本エンディングのキャラクラーたちは、全て作画で表現されている。

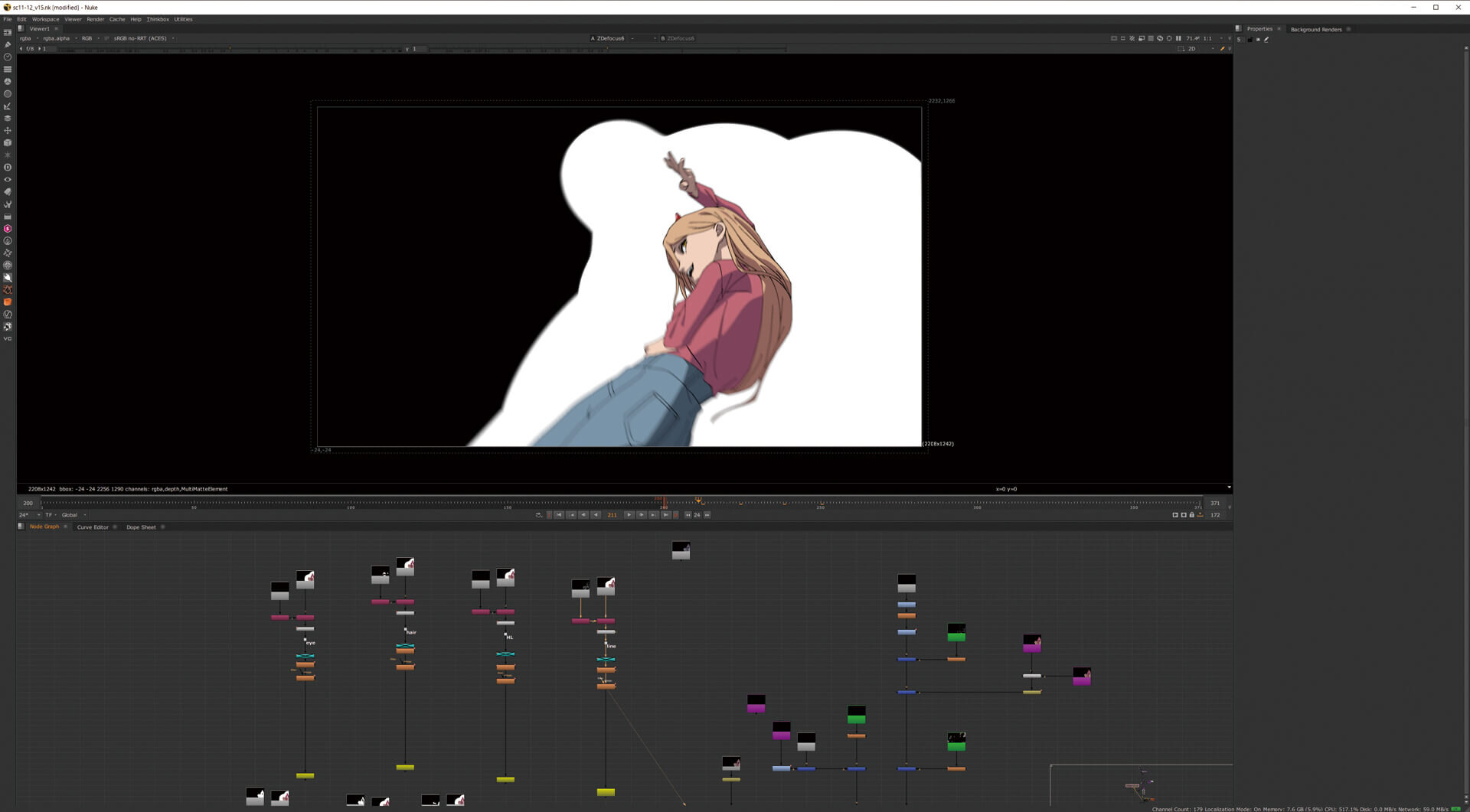

続いて、描かれた作画キャラクターと絡むエフェクトを3DCGで制作していくが、ここで問題が出てくる。プリビズに使用した3DモデルはMAPPAから提供されたもので、作画のアタリとして使われていた裸状態のモデルだった。そのため、このままでは服を着を着ている最終的な作画キャラクターとずれてしまう。その結果、本作で多用されているキャラクターと絡むエフェクト制作に齟齬が生じることになる。

例えば、作画キャラクターにモーションブラーをかける場合、3Dキャラクターのアニメーションをレンダリングして、AOVのモーションベクター素材で作画にモーションブラーをかける。またはモデルに作画をカメラマップで投影してモーションブラーをかける。

いずれにせよエフェクトは3DCGありきである。被写界深度も同様だ。3Dキャラクターからデプスマップを出力してブラーをかける。そのほか、本作では地面がガラスのように反射する設定のため、3Dモデルを使って正確に反射をレンダリングしている。

さらに、アキの身体から出るキューブ状のエフェクトや、マキマの身体からラインが出てくるエフェクトも、3DCGツールでかけるエフェクトのため、作画に合わせたCGモデルが必要になる。

このように全編にわたって3Dのキャラクターが必要なエフェクトが展開されるため、ほぼ全てのカットで、作画とキャラクターモデルの外形を合わせるために、ロトスコープのような作業でモデルを変形することになった。つまり、まずは3Dモデルから作画を行い、次にその作画キャラクターに合わせて3Dモデルを変形し、最後に3Dモデルからエフェクト素材をレンダリングするというながれだ。

こうした3Dモデルをひとつひとつ手で変形する作業は地道なものだが、こういった丁寧な作業があってこそモーションブラーや被写界深度が作画とCG背景に馴染むため、欠かせない工程である。

ただし、全カットを懇切丁寧に作業することは難しかったため、単純なモーションブラーや反射、被写界深度用の3Dモデルは大ざっぱで、エフェクト用のモデル変形は丁寧にと、カットによって精細度を変える方針で進めた。

3Dモデルを作画に合わせて変形させる

作画に馴染ませるために3Dモデルを変形したカットを数点紹介。

-

歩いて立ち止まるマキマのカット。地面への映り込みや被写界深度を馴染ませるため、3DCGモデルを作画に合わせて変形している -

モデルの変形はあくまでパースカメラからの視点で作画と合わせることが目的であるため、3Dモデルとして整合性がとれていなくても問題ないことがわかる

3DCGならではのリアルな反射表現

ガラスのように光沢のある床の上をパワーが駆け抜けていくカット。ここはキャラクターの反射が表現上重要になる。

-

実写合成ではよくあることだが、2Dである作画素材を上下反転しただけでは反射として成立しないため、3ds Maxで3Dモデルをレンダリングして反射用素材をつくる -

jittoではコンポジットにNukeを採用している。理由はレンダリング素材が32bitのEXRで、After Effectsよりも取り回しが軽いためとのこと

モーションブラーで作画と3DCGを馴染ませる

2Dと3Dのモーションブラーを活用したカットを2点紹介する。

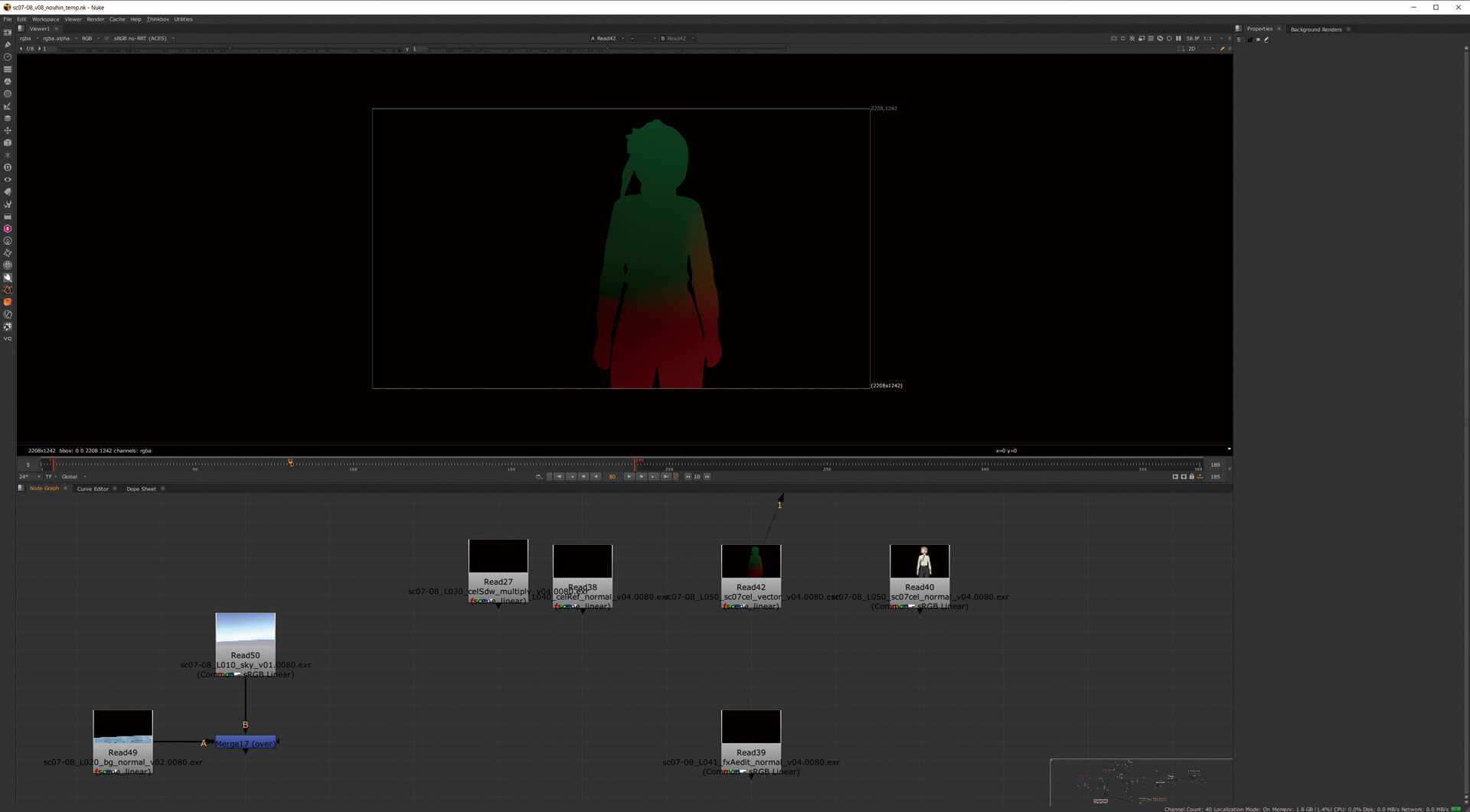

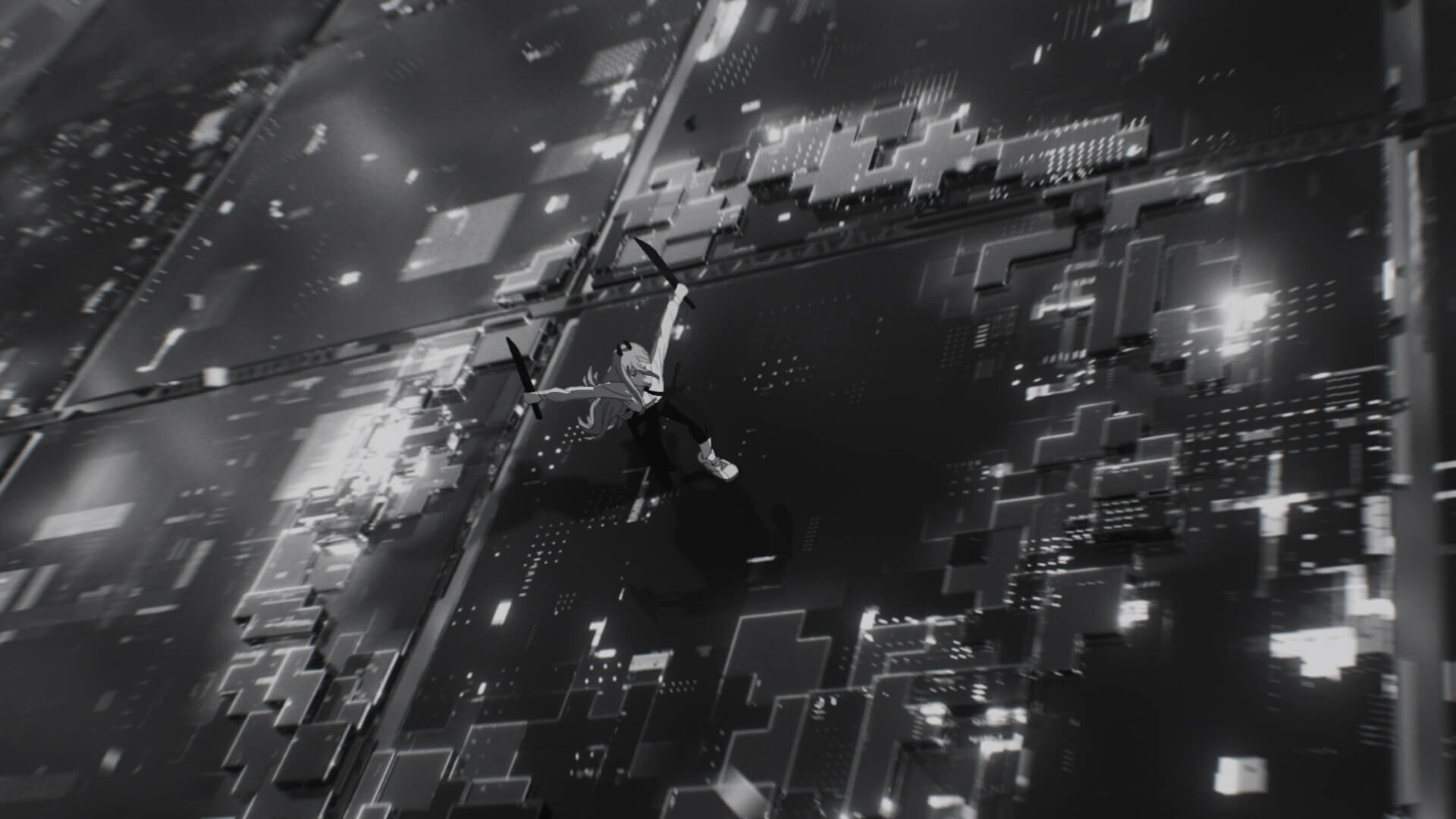

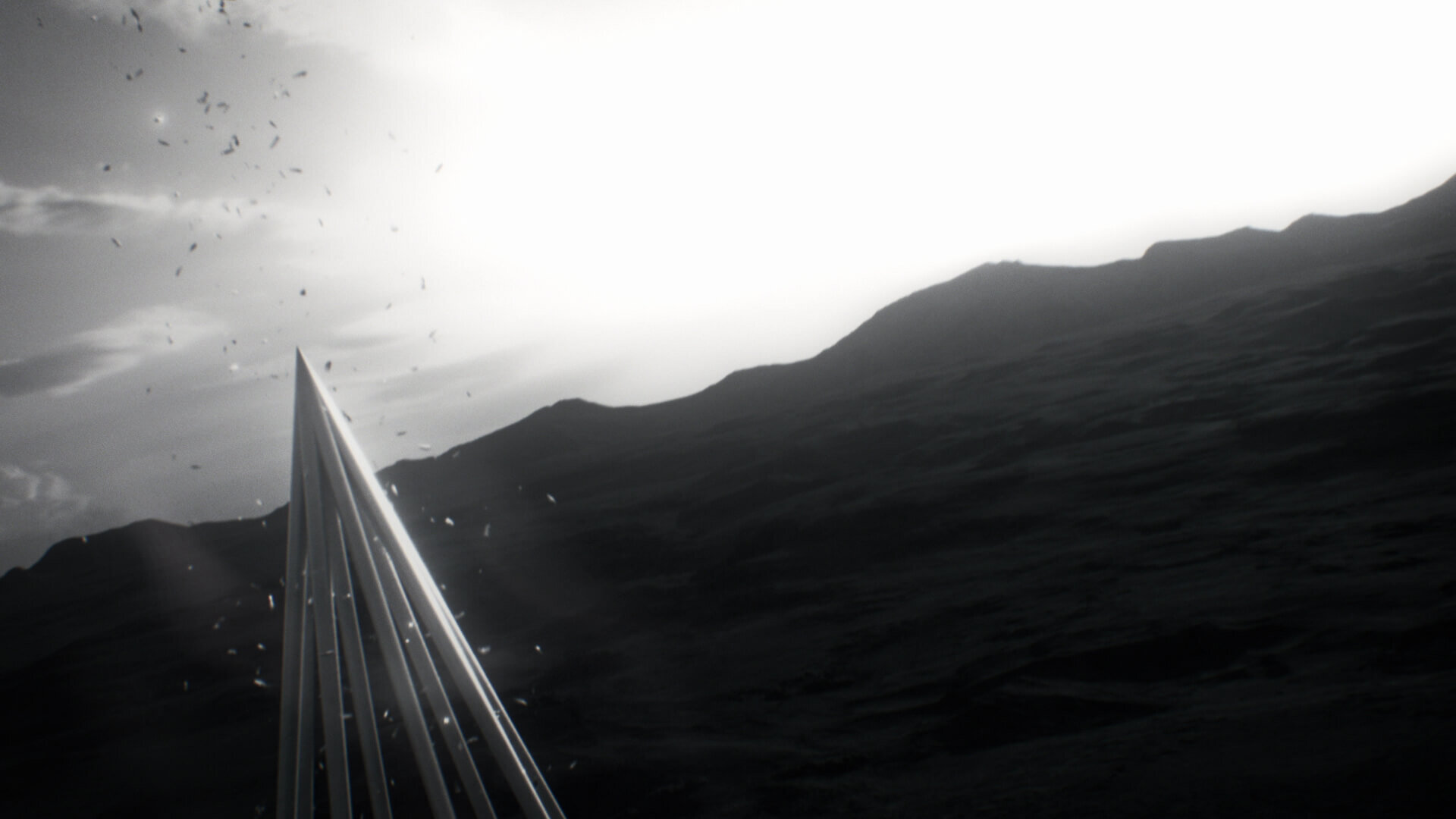

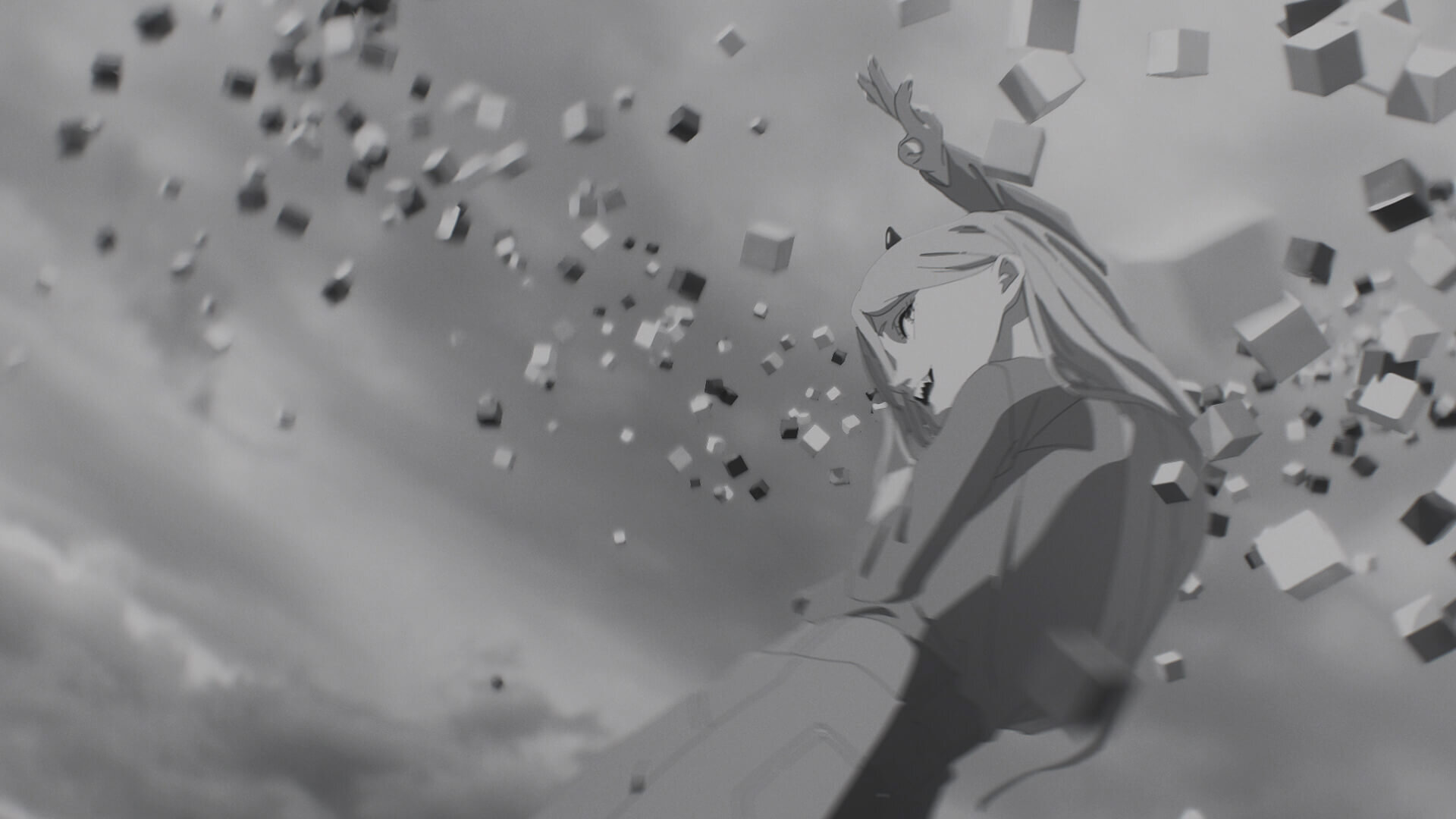

カラーで制作しグレーディングでモノクロ化

本作は当初から全編モノクロ映像にすることが決まっていたが、あえてカラーで制作後、カラーグレーディングを施してモノクロにするという段取りを採用している。その理由は、最初からモノクロでレンダリングすると、その色が正しいのかどうかわからず、嘘くさいルックになってしまうからだという。

「例えば、実写作品の場合もカラーで成立したものをモノクロにするプロセスですから、3DCGでも同じようにした方が良い。まずはカラーで調和するようにつくることが大切です」(高野氏)。グレーディングについても、単に彩度を落としてモノクロ化するのではなく、特定の色域を転ばせるなど、演出的なこだわりを込めている。納品時にはLUTをつくって撮影に回した。

<3>3DCGの表現力を活かしたエフェクトと演出

リアル寄りのエフェクトでアニメ表現に新鮮味を吹き込む

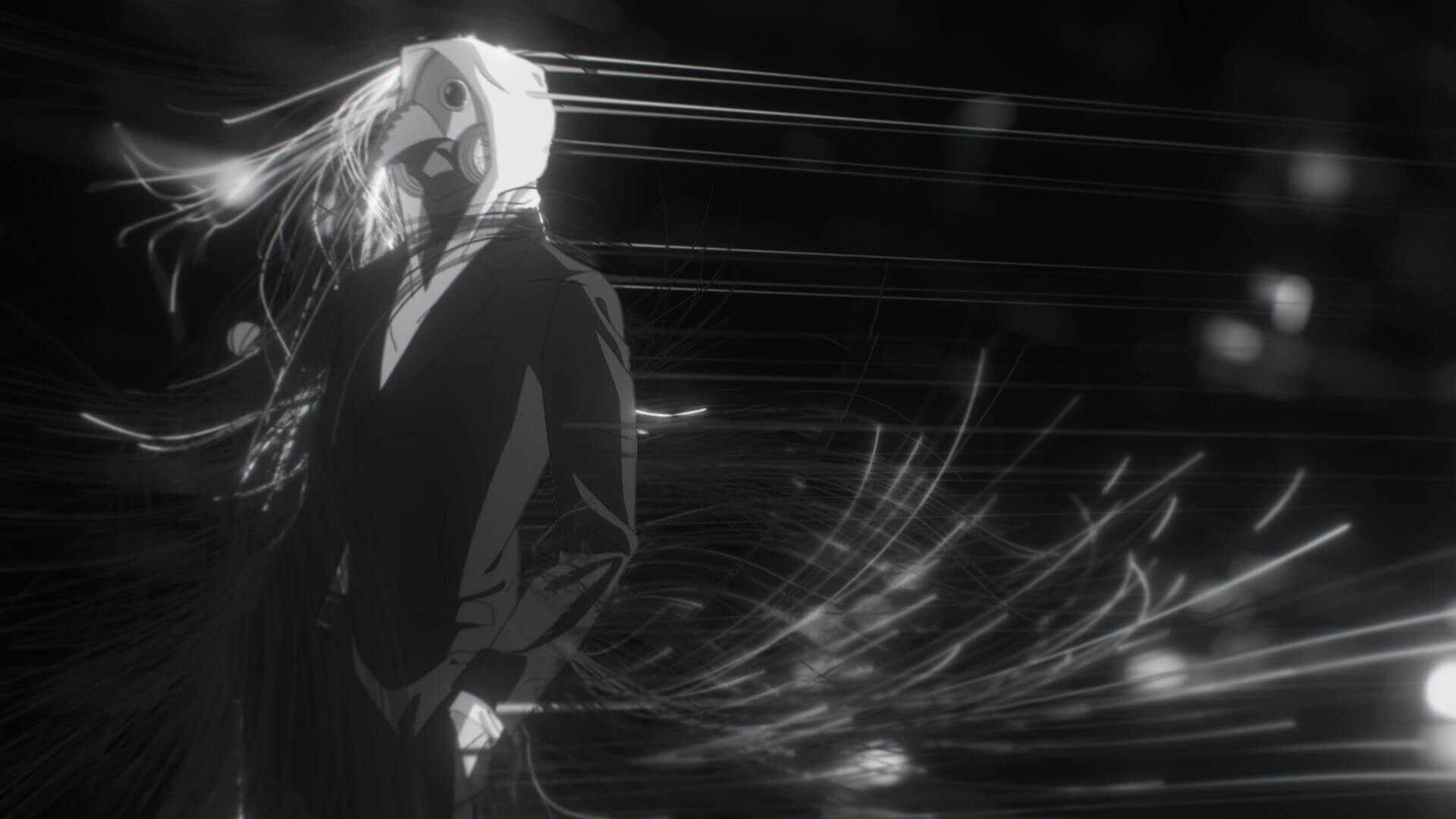

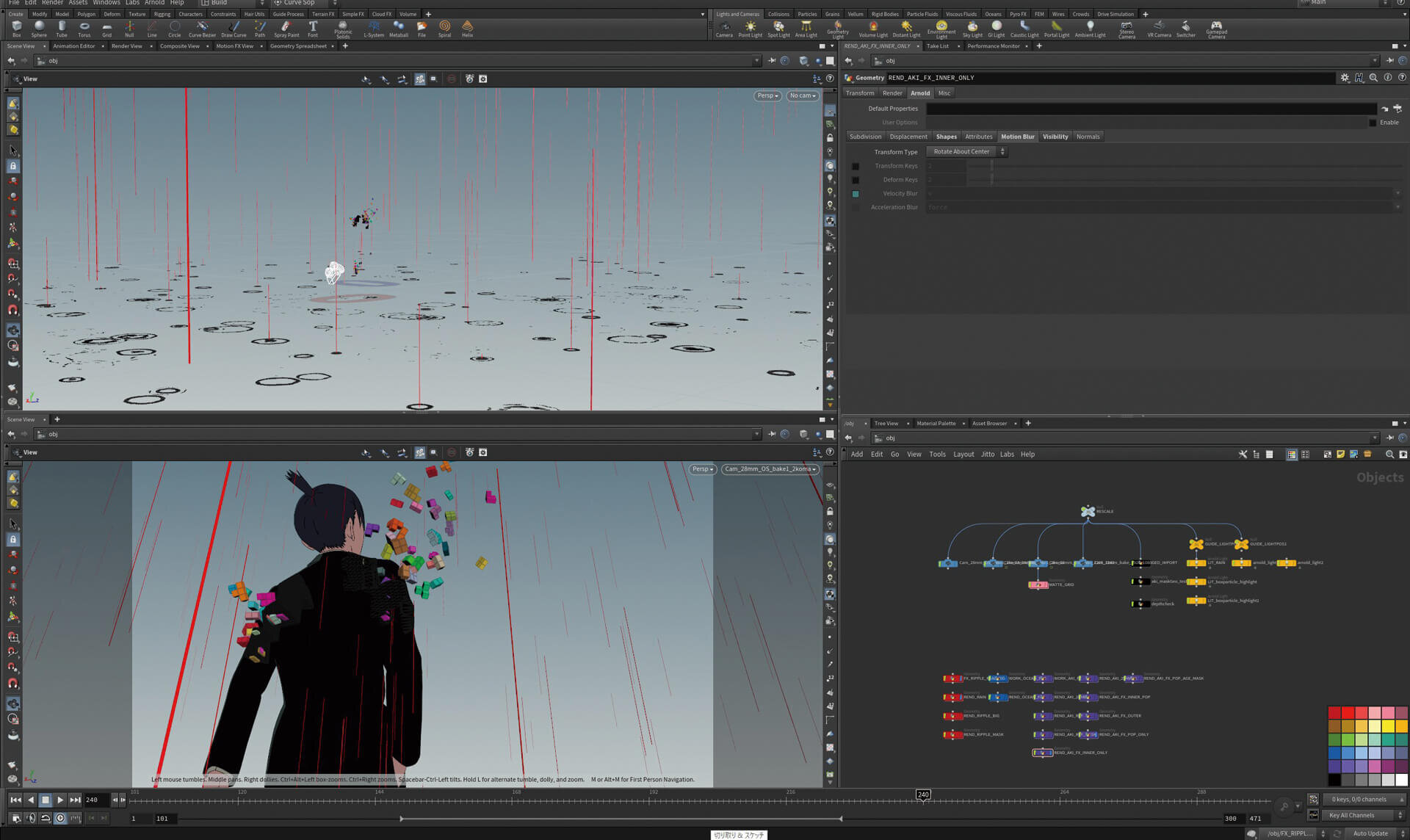

ここからは、3DCGのオブジェクトや物理シミュレーションを活用したエフェクト的演出についていくつか紹介する。まず、もっともリテイクが多く、印象深い仕事になったのは、マキマが立って空を見上げる36フレームの短いカット。すぐには監督の求めるものが理解できずに、テイクを重ねながら完成度を高めたという。「普段とは温度感がちがうところで修正がくるのが新鮮でした」(高野氏)。逆に、つくる前にかなり悩んだ、後ろ姿のアキから漂うキューブのエフェクトはすんなりOKが出たそうだ。

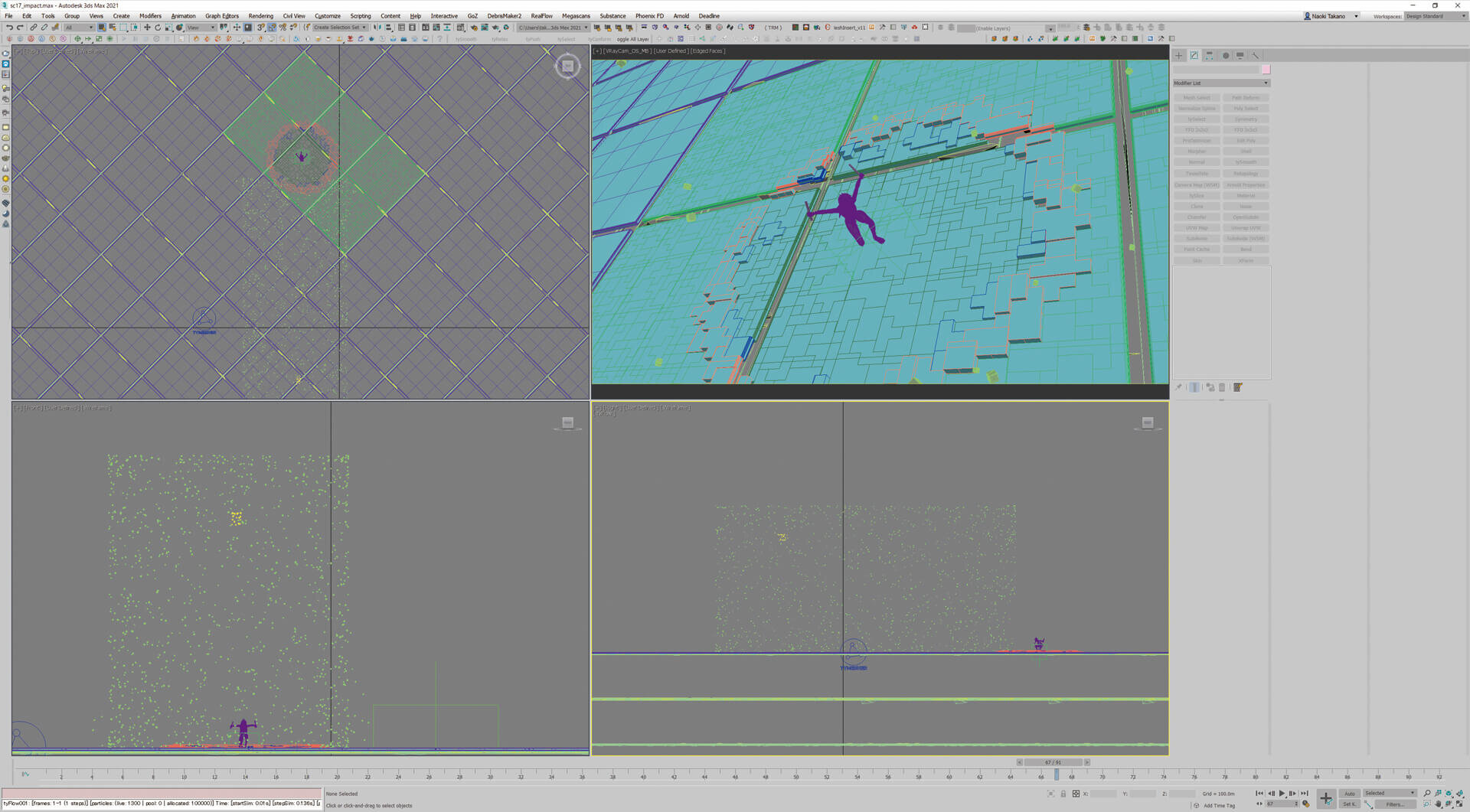

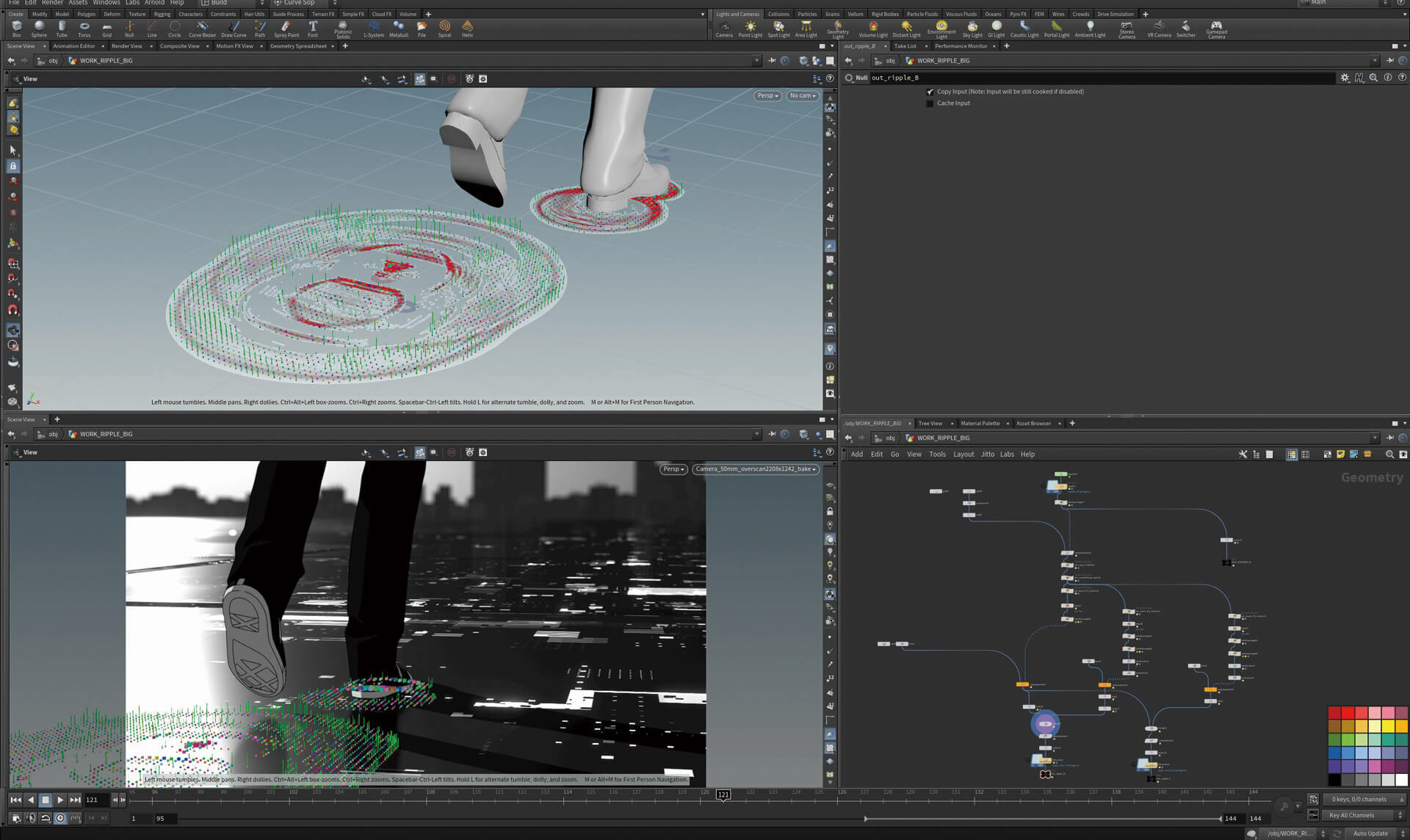

着地で地面が波打つようなエフェクトは、当初グラフィック寄りの演出指示だったところ、進めていく中で、3DCGらしいリアルよりにシフトしていったという。「ここは結果的に、普段CMなどのVFXで求められる表現をつくり上げていくことで良い感じになりました」と高野氏。

セルアニメ調だけにこだわらずに新しいことをしたいという考えのKamata氏の下、jittoとしても表現の幅が広がったようだ。

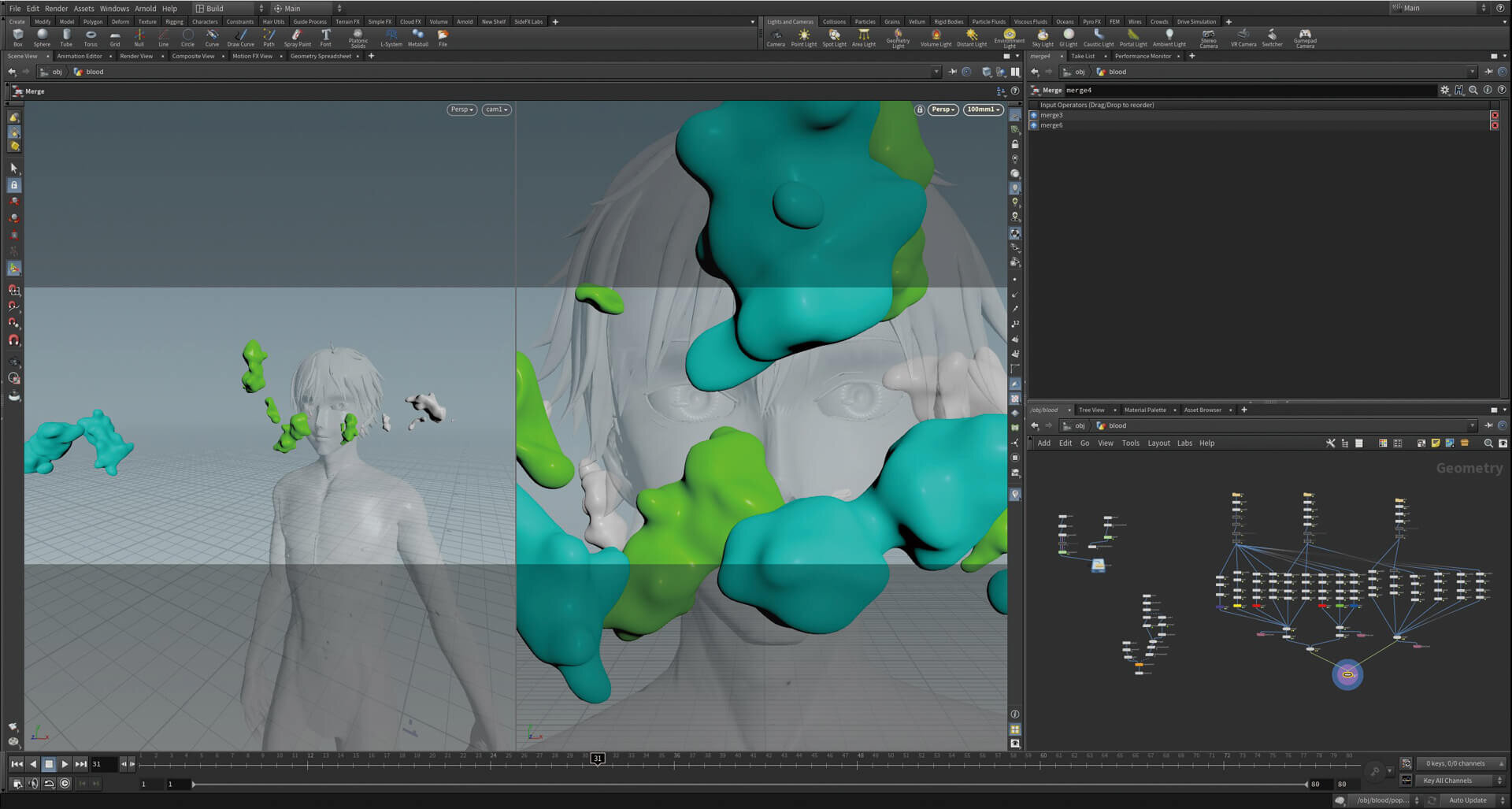

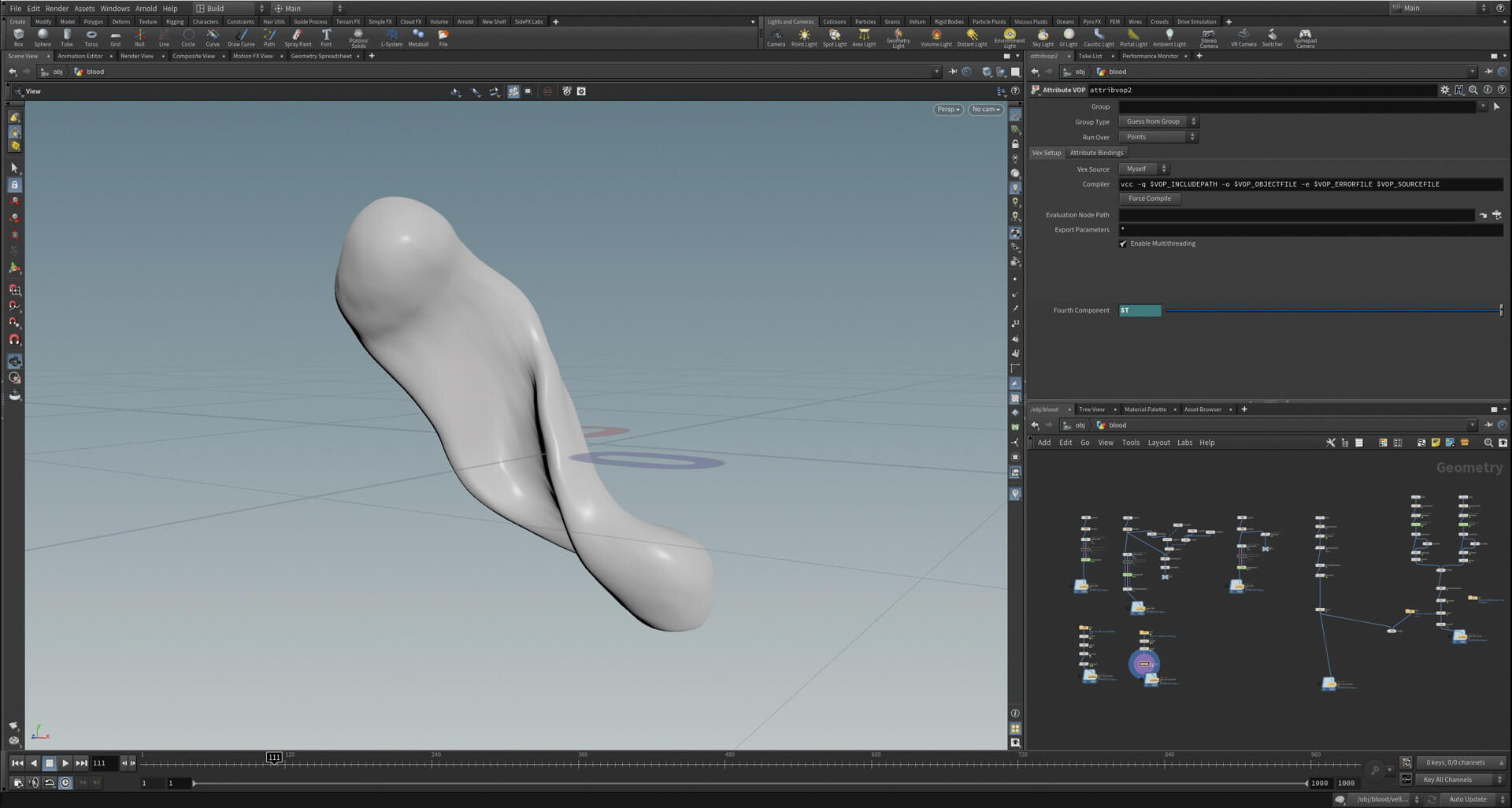

ブヨブヨとした血液の塊が宙を漂う表現は、正確に液体のシミュレーションをするのではなく、ゴムのような素材の球を変形して表現。コンテの時点で監督が血液のイメージを強くもっていることを感じたが、液体のシミュレーションは物理現象に沿うため形状のコントロールが難しく、監督のイメージに合わせるのが困難だと判断した。

そこで形状のコントロールをしやすいデフォーマでモデリングすることにした。本カットを担当したCGアーティストの泉川健二氏は、「細かいオーダーが入ることを予想していたので、シミュレーションではなく、デフォーマのハイブリッドでモデリングしました。配置も変更しやすいように手で置いています」と話す。

慣れないアニメで苦労したのはコマ落とし。背景を24コマでつくり、キャラクターは2コマ打ちで制作したが、モーションブラーなどのエフェクトでズレが出てきてしまう。アニメでは慣習的に許される部分でも、VFXの感覚では違和感があり判断が難しかった。そこで、どうしてもというところは、Kamata氏に依頼してフルコマで作画キャラクターを描き足してもらったという。

実写寄りのリアルな3DCGエフェクト

地面やビルのテクスチャはガラスの奥にグラフィック要素がある設定のため、「エフェクトにもそれに合わせたグラフィカルな要素を入れてほしい」とKamata氏から要望があった。

しかし、制作が進むにつれて、jittoが得意とする、CMで使うようなリアル寄りのエフェクトに落ち着いていった。これらはjitto近作の森ビル ブランドムービー『DESIGNING TOKYO』(youtu.be/8pWJq36vxS0)で使用したエフェクトをアレンジしたものが多い。

-

後ろ姿のアキの前に漂うキューブオブジェクトと雨のシミュレーションはHoudiniで制作 -

完成カット

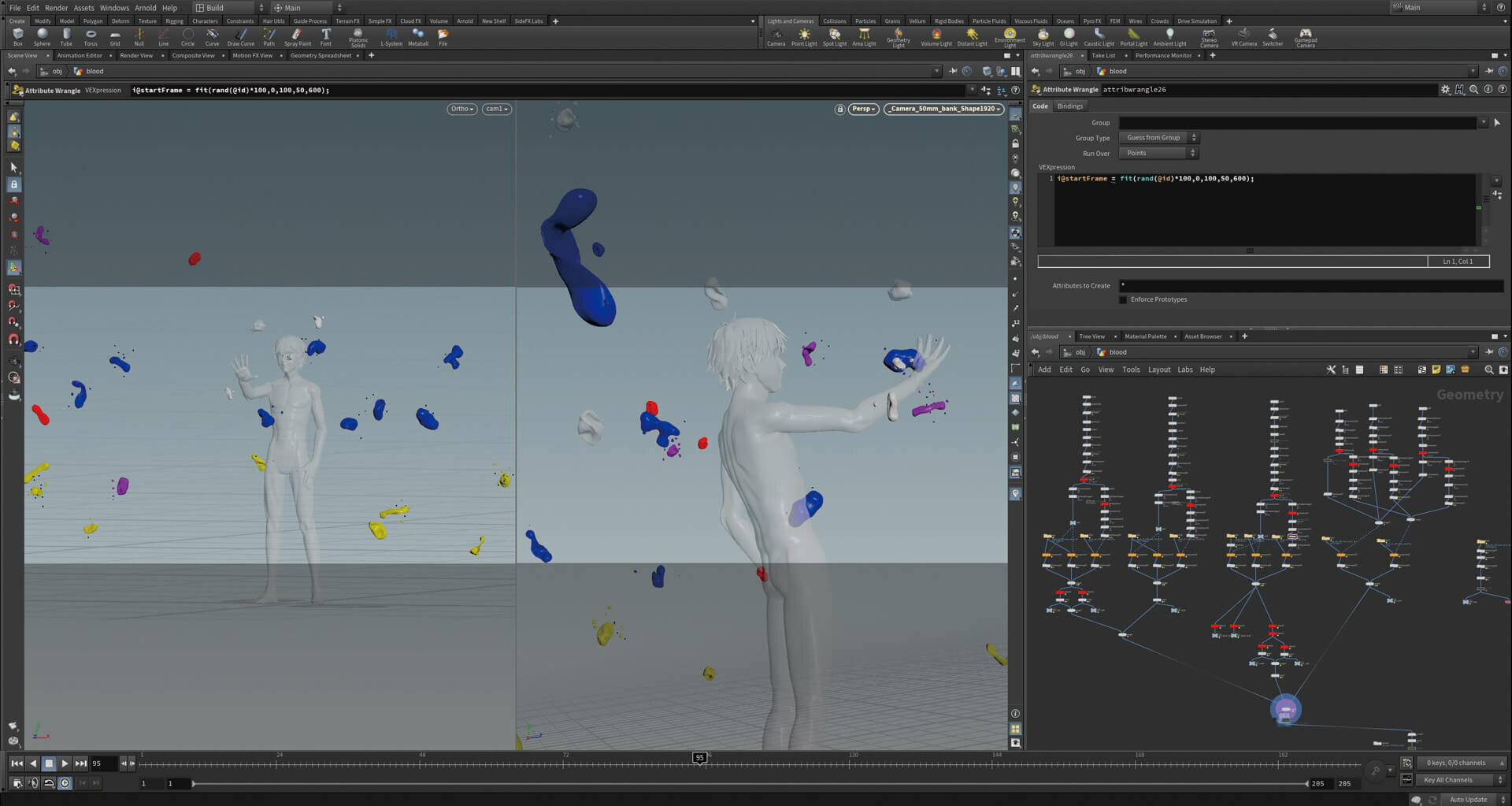

空中を漂う血液はHoudiniのVellumで表現

空中を漂う血液の塊はHoudiniで制作。FLIPで流体シミュレーションをすると形状のコントロールが難しくなるため、Vellumでゴムのような素材の球をつくって変形させた。また、デンジが握りつぶした血液の飛び散りは3ds Maxでシミュレーションを行なっている。

-

デンジが血液の塊を握りつぶすカットのシミュレーション。20種類ほど粘り気や弾け具合を変えたものを用意して監督に提案した。3DCG上でキャラクターの手の動きとシミュレーションを同期させ、作画と3Dの血液の広がり具合を合わせた -

Nukeでのコンポジット

コマ落としに対応できない一部カットはフルコマの作画で対応

作画は基本的には2コマ打ち(12コマ)で描かれているが、3DCGによる背景やエフェクトはフルコマ(24コマ)のため、違和感が出るカットがあった。作画の位置とスケールの変更だけで対応できるところは撮影を担当した

sankaku△が対応したが、対応しきれない一部のカットはフルコマで作画することになった。例として、図のようなアキの足元からパワーに移っていくカットでは、5~6フレームほど作画を追加している。

CGWORLD 2023年6月号 vol.298

特集:映画『THE FIRST SLAM DUNK』

判型:A4ワイド

総ページ数:112

発売日:2023年5月10日

価格:1,540 円(税込)

TEXT_石井勇夫(ねぎデ)

EDIT_海老原朱里 / Akari Ebihara(CGWORLD)、山田桃子 / Momoko Yamada