4月6日(水)東京スターライズタワーにて、独立系アーティストによるVR映像イベント「THE KALEIDOSCOPE 2016 WORLD TOUR TOKYO」(以下、「KALEIDOSCOPE東京」)が開催された。本イベントは、2015年の北米10都市でのツアーの後を受けたもので、パリでの開催を皮切りに、テルアビブ(イスラエル)、ロンドン、ストックホルム、ケルン、ベルリン、アムステルダム、パンギョ(韓国)と巡っており、東京での開催は9番目だ。12日に最後に開催されたメルボルンで、ちょうど全世界10都市をサーキットしたことになる。

そもそもVRとは何か。本来的にはVR、つまりバーチャルリアリティ(仮想現実)とは、確かに現実として実感できる創造された世界を意味している。ただし、昨今話題のVRは、そのうちゴーグル型のVR HMD(ヘッドマウントディスプレイ)での体験を指すことが多い。どのVR HMDもサポートする標準的な仕様として視野をすっぽり覆い、左右の目の視差を利用した立体視可能なディスプレイと、ヘッドトラッキングによって装着者の頭の動きに追従してディスプレイの内容が更新される仕組みが搭載されている。

すでに、いくつかのゲームでVR HMDを体験をしてきた筆者ではあるが、技術デモを除くと映像をVR HMDで視聴したことはない。本稿では、筆者にとって初体験となるVR映像コンテンツと、"RISING STARS OF VR"と題したアーティストによるパネルディスカッションの模様をお伝えする。

<1>実験的作品のなかで片鱗をみせるVR映像センス

「KALEIDOSCOPE東京」は、スターライズタワー内のふたつのスタジオで開催された。普段は撮影スタジオとして使われている場所いうこともあってか、派手な装飾等はなくいたってシンプルな印象だ。そのうちの一室には「GearVR」と「Oculus Rift」による体験コーナー、もう一室には「HTC Vive」による体験コーナーとステージが設営されていた。

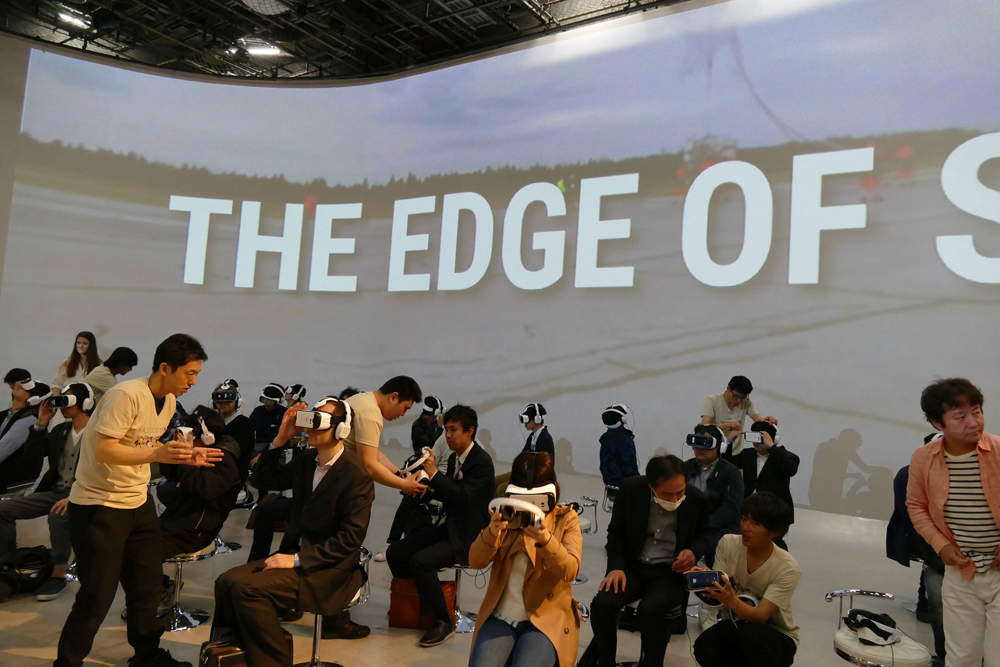

「GearVR」による体験コーナーには、かなりの台数の「GearVR」が用意されており、その数は30〜40程度の規模であっただろうか。一度にこれだけの人数がVR体験をしている姿はなかなかに壮観だ。ただし、全員が同じVR空間を共有するようなVRデモを行っていたわけではなく、それぞれがスタンドアローンで動作する「GearVR」には、数種類のVR映像コンテンツがアプリとしてインストールされており、イベント参加者が自分の好みのコンテンツをアテンドしていたスタッフに告げて、体験をサポートしてもらうというスタイルだった。

「GearVR」(上)と「Oculus Rift」(下)。「GearVR」には比較的気軽に楽しめるものが、「Oculus Rift」には本格的なものが、それぞれ用意されていた

筆者はそのうち、あたかも絵画の世界に飛び込んだような感覚を提供する「THE NIGHT CAFÉ」(Mac Cauley作)と、熱気球による飛行ドキュメンタリー映像「EDGE OF SPACE」(Thomas Wallner作)を体験することができた。「THE NIGHT CAFÉ」の世界は、元ネタであるゴッホの油絵のようなタッチで、そばに男がたたずむビリヤード台が設置された絵画と同様の一室と、ピアノ演奏を聴きながらソファでくつろぎ、ワイングラスを傾けるゴッホがいる隣の部屋を自由に移動できる。もちろん360度どの方向も自由に向くことができ、部屋をつなぐ廊下の片隅の下り階段では、階下を覗き込むこともできた。最初の部屋で、ビリヤード台に近づくと、ビリヤードの玉を突く音が聞こえたり、男が反応を示したりといった、ごく簡単なインタラクティブ要素も仕込まれていた。

「THE NIGHT CAFÉ」を紹介するYouTube動画。作者によると、VR版はGear VR storeとOculus Shareで無料ダウンロードできるとのこと

完全に非日常的な絵画のなかの世界という趣向はなかなか趣があったものの、本コンテンツ自体は非常にユーザビリティが悪い。というのも、自分の進みたい方向に顔を向けて、タッチパッドをタッチしたままで前進するという操作が割り当てられていたからだ。そのせいで、丸椅子に座ったまま自分自身がぐるぐると回転しなければならなかった。ヘッドトラッキングはあくまで自分の向いている方向の変更に限定して、タッチパッドをスワイプする方向と量で前進、左右移動もしくは旋回、後退といった操作にした方が直感的な操作になると感じられた。

また、自身と部屋のコリジョンの大きさのバランスも悪い。実寸見当で作られている部屋に対して、自身のコリジョン判定がスリムなのだろう。すぐに壁やオブジェクトに近づき過ぎて視界を遮られることも多く、空間から感じる圧迫感から非常に息苦しく感じる。おそらくゲームエンジンの「Unity」を活用して作られたコンテンツだと思うが、アートを楽しむものとは言え、こういった体感を左右する部分の作り込みが今後の課題と言えるだろう。

2つのスタジオのうち1室の約半分を占める「GearVR」の体験コーナー。VRに慣れない参加者のためにスタッフが手厚いサポートをしていた

「EDGE OF SPACE」を紹介するYouTube動画。この「EDGE OF SPACE」は、立体視版ではないが、ブラウザでも360度見渡せる映像をarteのページで視聴することができる

一方の「EDGE OF SPACE」は、立体視による奥行き感をこれ見よがしに強調するカメラ位置からのショットやカメラワークがあったものの、撮影場所がおおむね屋外やハンガーなどといった比較的開放感のある空間であったため、映像から受ける圧迫感はなく、実写素材によるVR映像としては非常に楽しめるものであった。こういった、いわばVR版ナショジオ風ドキュメンタリーはゆったりと落ち着いて鑑賞することができ、長く見ていても疲労が少ない。カメラワークもかなりゆっくりとクレーンアップしたりドリーインしたりといったものばかりで、体験者の想定を超える急激な変化がないのも、"VR酔い"対策の教科書通りだ。

時間の関係で最後まで見ることはできなかったが、こういったドキュメンタリー映像は従来のフラットディスプレイで視聴するより、映像に撮し取られた世界がより身近に感じられる。映像の内容を脳がごく自然に受け入れるように感じられ、教育の現場や大人でも"ためになる"教養番組でVR HMDを活用する際の効果を確認することができた。

Surge from Kaleidoscope on Vimeo.

「SURGE」のvimeo動画。VR版はOculus Shareから入手可能だ

「Oculus Rift」のコーナーは、「GearVR」よりかなり少なく5台が用意されていただけであった。体験できたのは「SURGE」(Arjan Van Meerten作)というコンテンツのみだったが、新感覚の体験をさせてくれた。「SURGE」の世界に降り立つと、すぐにサウンドのベース音に合わせて、空中に浮遊するキューブが雷光と共に収束しているのが分かる。地表に落下したキューブは次第に増殖して人型をとったり、また崩れたりを繰り返す。上空を見上げると磁場を象徴するオーロラが幾重にも重なり、そうしているうちにキューブで構成された大型の巨人が世界を支配する。

Gamecon2015時点の「theBLU: ENCOUNTER」を紹介する動画。プレイ動画のためブラウザで見るとかなり上下左右に激しく動いているように思えるが、それは体験者の動きに追従しているためだ

「HTC Vive」のコーナーでは、映像的に美しいものが見たい、とアテンドしていたスタッフにリクエストしてみた。そこでスタッフが選んでくれたのが、「theBLU: ENCOUNTER」という海底に沈んだ船の甲板に、悠然と泳ぐクジラが迫り来るフル3DCG映像だ。クジラや魚の群れ、沈没船はいずれも相応のクオリティで作り込まれているため、あたかも現実のようにとまではいかないものの、相応にそれっぽい感覚を味あわせてくれる。

ただ、すべての動的オブジェクトはあらかじめ決まったパスに沿って回遊しているようで、体験者が魚の群れの流れに気づき、ごく自然に水面、つまり上方を見上げるというという行動ができれば、クジラを見つけることは難しくないのだが、筆者の次の体験者は常にうつむき加減でついぞ上を見上げることはなかった。VR映像の視聴者自身による"気づき"の問題は、後述するパネルディスカッションでもテーマとして取り上げられていたが、なかなか難しい問題だ。

「HTC Vive」でVR映像コンテンツを体験する来場者。映像でありながら、コントローラーやポジショントラッキングセンサーを活用したインタラクティブなコンテンツも多く見られた

そのほか、会場の片隅にはノキアの全周囲360度(360x180)撮影カメラ「OZO」の姿もあった。「OZO」はそれぞれ2K解像度のイメージセンサーを8つ搭載し、レンズ毎に合計8chの30 fps RAWビデオが500GBのSSDモジュールに45分記録できる。アメリカでの販売価格は$60,000(約655万円)とかなり高価だが、プロダクションレベルの撮影機材として期待されているカメラだ。会場にあったのが試作機なのかモックアップなのかは分からなかったが、外装は販売されるものと同一だと思われ、サイズはハンドボールのボールと同じくらいか、やや小さいくらいに感じられた。

展示と共に「OZO」で撮影したコンテンツの体験コーナーも。長い行列ができていたため体験は断念せざるを得なかった

▶次ページ:

<2>4人の参加アーティストがVR映像を大いに語る

<2>4人の参加アーティストがVR映像を大いに語る

イベントの開催時間が中盤に差し掛かった頃、会場に設営されたステージでは4人のパネラーによるトークセッションが行われた。トークのなかでもっとも興味深かったことは、VR映像を通じてストーリー表現をすることに対して非常に大きな期待感を抱いており、視聴者自身が世界のなかにあたかも存在するかのような体験によって、今までの映像では体感させることができなかった現実感を取り込むことができると、かなり前向きに捉えていることだ。

左からkaleidoscopeのVRエバンジェリストNick Ochoa氏をモデレータに、4名のアーティストが登壇

その一方で、VR HMDによる映像では視聴者が任意自由に視点を変更できるため、そのままでは作り手の作為によって映像世界の特定の事象に注目させることは、従来の映像と比較して非常に困難だ。その解決策にほぼ全員が共通して、Tyler Hurd氏の3Dサウンドによる特定方向からのSEやフラッシングFXによって注意喚起するということに同感の意を表していた。たしかに音や光は有効な方法だが、フラットスクリーン映像がもともと内在させていたカメラワークやカット割りによって必然的に視聴者の感情に訴えかける手法が、VR映像ではどうしても弱くなってしまうことについての話題はなかった。

また、VR体験はHMDとコントローラーとのセットが大前提だと誤認しているパネラーもおり、フォースフィードバックグローブやフルボディモーショントラッキングよるコントロールがすでに実現していることを知らないのか、より没入感を高めるために全身を使った操作の登場に期待していると発言していた。

先行するVRゲームやHMD連動デバイスの開発現況にもっと関心を払って調査分析し、ゲームと差別化していくべき部分を見出すのは重要だと筆者には思えるのだが、VRゲームの現況を踏まえて発言していたと思われるアーティストは、登壇者のうちLenz氏だけで、海外においてもゲームと映像は近くて遠い業界なのかと思わせた。このまま差別化を意識しないで、VRゲームとVR映像の垣根が低くなると、たしかに360度の映像表現空間とインタラクティビティという映像クリエーターにとって斬新な手段を得ることができたとしても、従来からの優位性である強力なストーリーテリングが損なわれてしまうように感じる。VRゲーム開発者同様、ひとつひとつ試行錯誤を繰り返しながらVR映像クリエーターも前進している過程にあるということだろうか。

個人的には、こと映像に関しては360度にこだわる必要すらないように思える。360度の視界のせいで要素密度が散漫になるくらいなら、いっそのこと左右140度くらい、上下100度くらいに限定して、その先は従来通りのフレームで切り取ってしまったほうが、既存の映像テクニックも併用しながら新たな映像体験を打ち出すのに有効ではないかと思えた。

Joergen Geeds氏とUli Futschik氏(Geeds氏と共に2016年オフィシャルセレクション選出作品「EDGE OF SPACE」プロジェクトに参画)

Christopher Lenz氏(2016年オフィシャルセレクション選出作品「REMINDER」に参加)とTyler Hurd氏(「BUTTS」が2016年オフィシャルセレクション選出、「ORLD FRIEND」で2016年kaleidoscopeベストアニメ体験部門グランプリ)

取材を終えた直後、筆者にはこの「KALEIDOSCOPE東京」で披露されていたVR映像をどう理解すればいいか、ちょっと解釈に戸惑う部分があった。というのも、似たようなベクトルで進むなら、コンテンツから受ける興奮や作り込みという意味で、やはりゲームに分があるように感じられたからだ。率直に言って、はたしてこれで大衆的なエンターテイメントとしてエンドユーザーは満足するのかな、という思いがあった。また、従来の映像ではフレームがあるからこその"見せ方"がある。カメラコントロールをユーザーに"奪われる"ことで、監督や撮影監督の狙いを視聴者が見過ごす可能性があることに対して、先に述べたように「はたしてそれでいいのかな」という思いがよぎった。

その一方で、体験したVR映像はちがっても、体験を終えたばかりの来場者の表情を見ると皆一様に晴れやかな表情をしていたことから、そう肩肘を張らなくてもあらゆるVR体験が広く新しいものとして受け入れられるのだな、という実感も得られた。よくよく考えてみると、ドームシアターやアミューズメントパークといった非日常での全周囲映像や、立体視映像の歴史は長い。数年前に残念ながら立体視可能な平面ディスプレイは失敗してしまったが、潜在的な家庭でのニーズはあるはずだ。今まで非日常の体験だったものが、大掛かりなホームシアター環境を整備しなくても家庭のリビング環境で繰り返し何度でも日常的に体験できるというのは、やはり意義深いと言えるだろう。それらに思いを巡らせると、VRゲームと映像の接近と差別化の落とし所が何となく見えたような気がして、「THE KALEIDOSCOPE東京」参加アーティストの取り組みが懐にストンと落ちた。

「GearVR」(左上)の「THE NIGHT CAFÉ」と「Oculus Rift」(上)の「SURGE」はインディ作品。これらに対して「GearVR」の「EDGE OF SPACE」はプロダクションの招待作品だ

今年に入り、VR HMDを取り巻く環境は急速に整備されている。すでに「Oculus Rift」や「HTC Vive」といったPCに接続するタイプのHMDがリリースされており、今年の10月にはPlyaystation4用の「Plyastation VR」が発売される。VR HMDは、そのインタラクティブな特性と今までのホビー機にない没入感から、ゲームコンテンツでの利用が期待されており、実際、どちらかというとハードコアなゲームが先行している。

とは言え、そういったコアなゲームだけでは多くの支持を集めるとは思えないし、そもそもHMDの活用がゲームに限定されているわけでもない。そんななかで開催された「KALEIDOSCOPE東京」は、映像分野での活用の方向性を示してくれたと言える。独立系アーティストの作品展ということで、それぞれの作品にはやや前衛的で実験的なものが多かったように思えるが、たしかにVR映像コンテンツのあり方の一端を示してくれた。こういった取り組みによって"実際に体験してみないと魅力が伝わらない"VRが、より多くの人に伝わっていくことを願ってやまない。

TEXT & PHOTO_谷川ハジメ(トリニティゲームスタジオ)

EDIT_UNIKO