「VR元年」と呼ばれた2016年から2年が経過。ペースはゆるやかなれど、着実に進化と浸透が進む中、日本でもVRに特化したアミューズメント施設が増えつつある。「Magic-Reality」をコンセプトに、VRとARを融合させたMRアトラクションの開発から運営までを自社で手がけるティフォンの取り組みを追った。

※本記事は月刊「CGWORLD + digital video」vol. 239(2018年7月号)からの転載となります。

TEXT_神山大輝(NINE GATES STUDIO)

EDIT_沼倉有人 / Arihito Numakura(CGWORLD)、山田桃子 / Momoko Yamada

「TYFFONIUM」で稼働中

www.tyffonium.com

©TYFFON Inc. All rights reserved.

次世代ホラーアトラクション『Magic-Reality: Corridor』

体験人数:1~2名/料金:2,400円/対象年齢:13歳以上

次世代ファンタジーアトラクション『Magic-Reality: FLUCTUS』

体験人数:1~5名/料金:1,800円/対象年齢:7歳以上

(13歳未満は保護者の同伴が必要)

少年時代の夢から始まったMRシアター「TYFFONIUM」

デジタルとアナログ、アートとテクノロジーなど、離れた概念を融合させることで新しいエンターテインメントの創造を目指すTyffon(ティフォン)。深澤 研CEOは、子供の頃から「テーマパークをつくりたい」という夢を抱き、ノートに設定やしかけを書いていくような幼少期を過ごしていたという生粋のエンターテイナーだ。エンジニア職や絵画・映像クリエイターを経て、2011年に中橋英通CTOと共にTyffonを設立。同社が運営する「TYFFONIUM」(ティフォニウム)というMR体験施設では、現在『CORRIDOR』(コリドール)と『FLUCTUS』(フラクタス)の2作品がプレイできる。

(前列・左から)向井秀哉CGアーティスト、髙橋貴博CGアーティスト、トスカーノ・パラシオス・ベニートCGアーティスト、祭田俊作CGアーティスト、伊藤一哉氏、髙田悠氏/(後列・左から)邵 逸川サウンドデザイナー、村上俊介エンジニア、首藤 諒CGアーティスト、蓮池智徳エンジニア、深澤 研CEO、中橋英通CTO、池内美沙CGアーティスト、井澤 亮エンジニア、椹木陽平マーケティングプロデューサー。以上、ティフォン www.tyffon.com

『CORRIDOR』は廃墟の洋館を舞台としたホラーアトラクションで、プレイヤーはHTC Viveを装着し、8.5m×4.5mの空間を最大2名で歩き回る。今春リリースの新作『FLUCTUS』は幻想的な海を航海するアトラクションで、プレイヤーのひとりは現実空間にある舵を手にして、VR空間内の船を操縦していく。いずれも現実空間での行動とVR空間内での現象が融和したコンテンツであるため、体験するためには専用のMR施設が必要となるが、会社として直接TYFFONIUMという施設を運営している理由については「自分たちでコンテンツを配給する場をつくっていった方が独自の体験を提供できると考えたからです。ソフトウェアというデジタル部分だけではなく、施設も運用することで"一連の体験のながれ"をつくりたかった」と、深澤氏。そのコンセプトは待合室の椅子や呼び鈴のディテール、『CORRIDOR』のランタンといったかたちで具現化されている。「VR、そしてMRによるエンターテインメントは黎明期。分野や領域を問わず、われわれの全てを結集することで"体験した人の人生に一生残る思い出"を提供することが目標です」(深澤氏)。現在はタロットをモチーフにした新作を開発中とのこと。デベロッパーの立場にとどまらず、夢を追求するTyffonのさらなる展開にも期待したい。

TOPIC 1

少数精鋭によるアジャイル開発的なアプローチ~『CORRIDOR』~

未知なるコンテンツだからこそ機材の選定はギリギリまでねばる

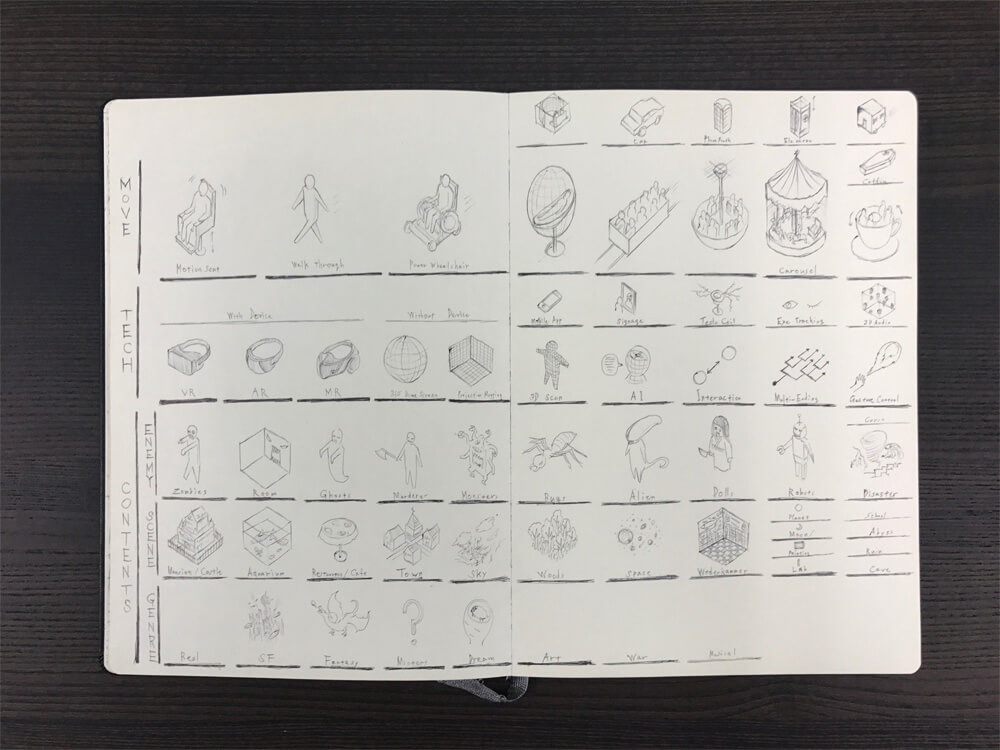

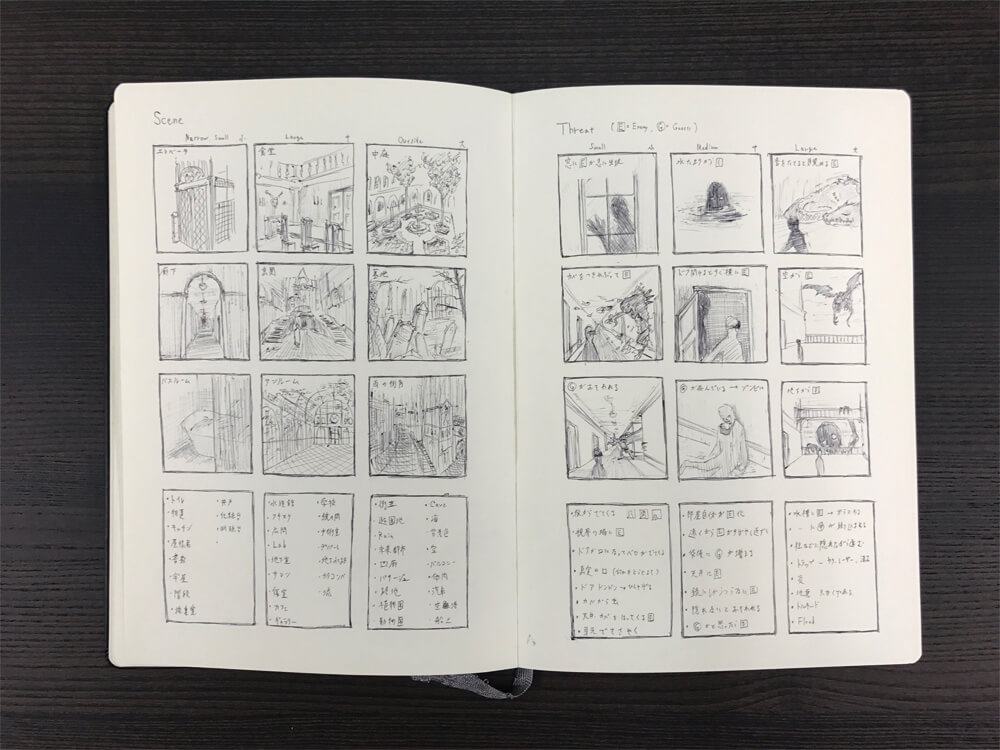

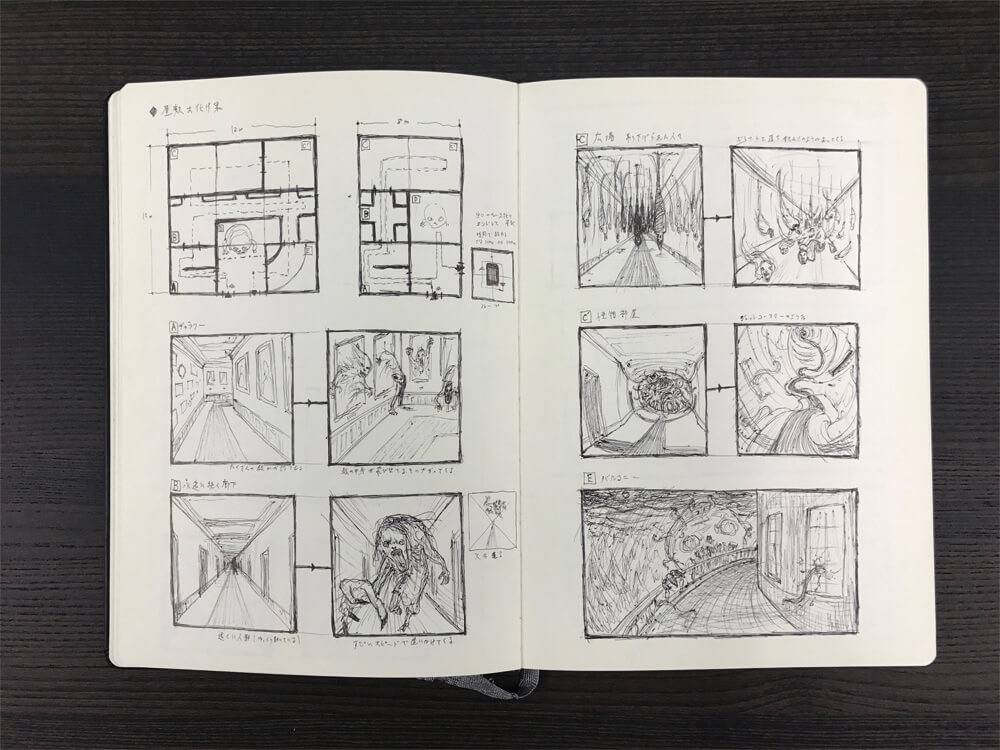

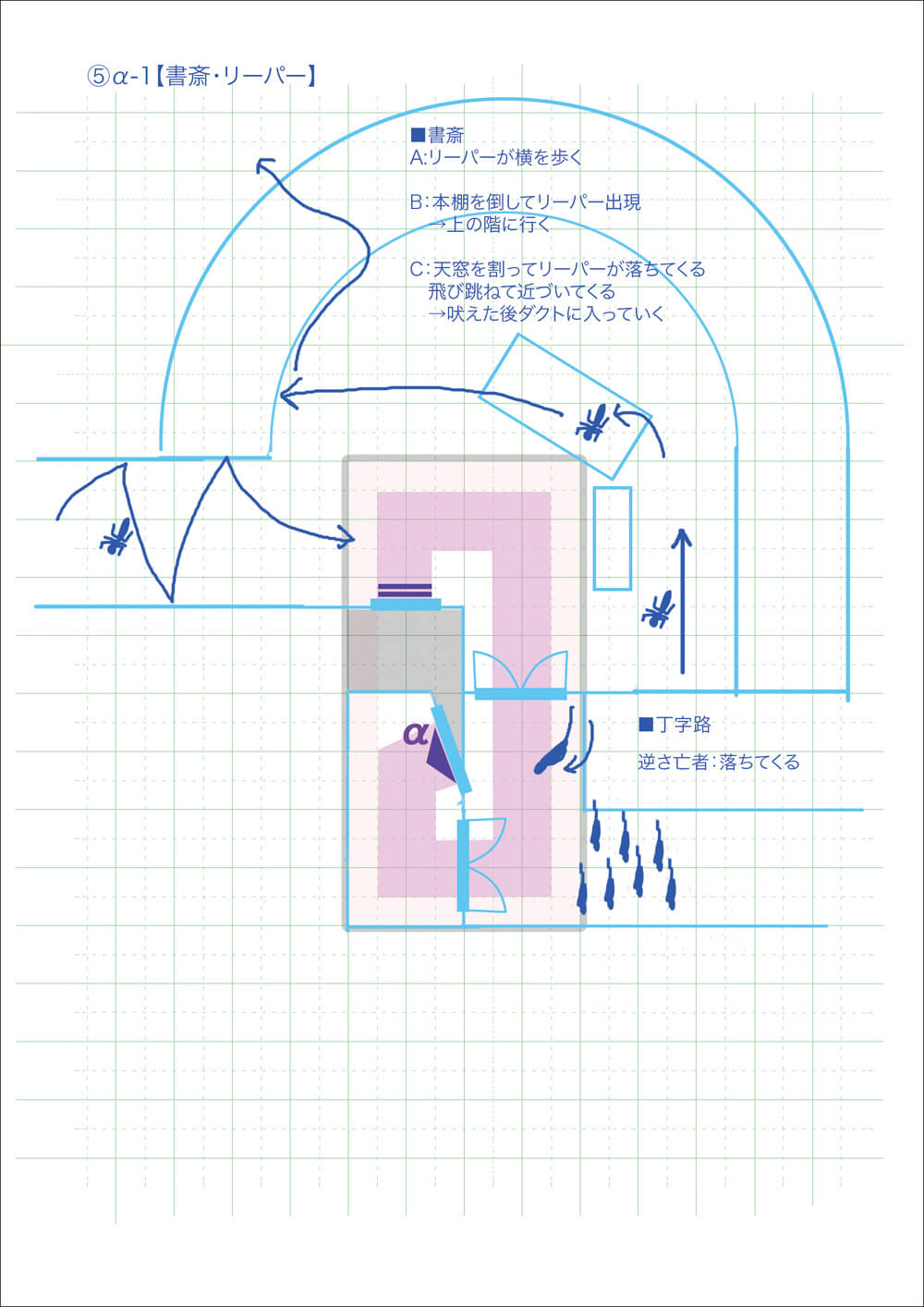

『CORRIDOR』は、ホーンテッドマンションのようなお化け屋敷のVR版というコンセプトで開発された体験型MRアトラクション。Tyffon初のVR(最終的にはMR)プロジェクトだ。プレイヤーはスタッフの指示に従って軽量のバックパックPCを背負い、HTC Vive製HMDを装着し、その後ゲーム内で使用するランタンを手にして体験に備える。プレイ中は廃墟となった洋館を魔法陣に沿って歩いて行くことで、襲いかかる亡霊やマンション自体が臓物に変形するなどの様々なしかけが飛び出してくるしくみとなっている。同作は2016年夏に企画がスタートし、まずは自らもアーティストである深澤氏が手描きでイメージボードを作成。体験型コンテンツにするために、企画当初からロケーションベース想定であり、"限られた空間で記憶に残る空間をつくる"というコンセプトから「施設+MR」という実現手段を選択。また開発当初は4、5人程度の少数編成だったため、部屋の間取り図やそこで発生するギミック、貴婦人や亡霊のデザインなどは紙ベースで情報共有されており、全員で意見を出し合う機会も多かったという。その中には「お化け屋敷にはひとりで入らないのでは?」という意見もあり、そこからカメラで撮影した同行者をVR空間内に投影するという「CGと現実のミックス」と言うべきMRのアイデアが生まれている。

プレイヤーの移動手段には車椅子などの候補もあったが、最終的には最も没入感の高い歩行となり、導線や部屋の数、体験に必要な空間の広さなどの設備設計やレベルデザインもおおまかな部分は紙の上で行われるかたちとなった。同社は2016年10月に新オフィスへ移転し、本格的な開発に着手。ルームスケールコンテンツにMRを利用した事例は少ないため、手製のグリーンバックスタジオで市場流通するVR機器やカメラの検証を重ねたという。カメラについては「60fpsが出るものがなく、あっても単眼の製品ばかり」という理由からHTC Viveの標準カメラが採用されることになった(※HTC Viveのフロントカメラも単眼だが、ここでは奥行きの表現よりも安定性が選択された)。その後、2017年7月14日から8月31日にかけて行われたTBS主催の「デリシャカス2017 GOURMET&FUTURE TV(東京/赤坂サカス)」では5分間のデモバージョンを出展し、そこでの成功を追い風にして自社運営施設「TYFFONIUM」を発表。3DCGデザイナーながら特殊造形や特殊メイクの技術も併せ持つ池内美沙氏が、亡霊の3Dモデリングからランタンや椅子などの現実の施設デザインまで一括して担当することとなった。

ホーンテッドマンションへのオマージュ ~初期スケッチ~

深澤氏が描いたスケッチの例

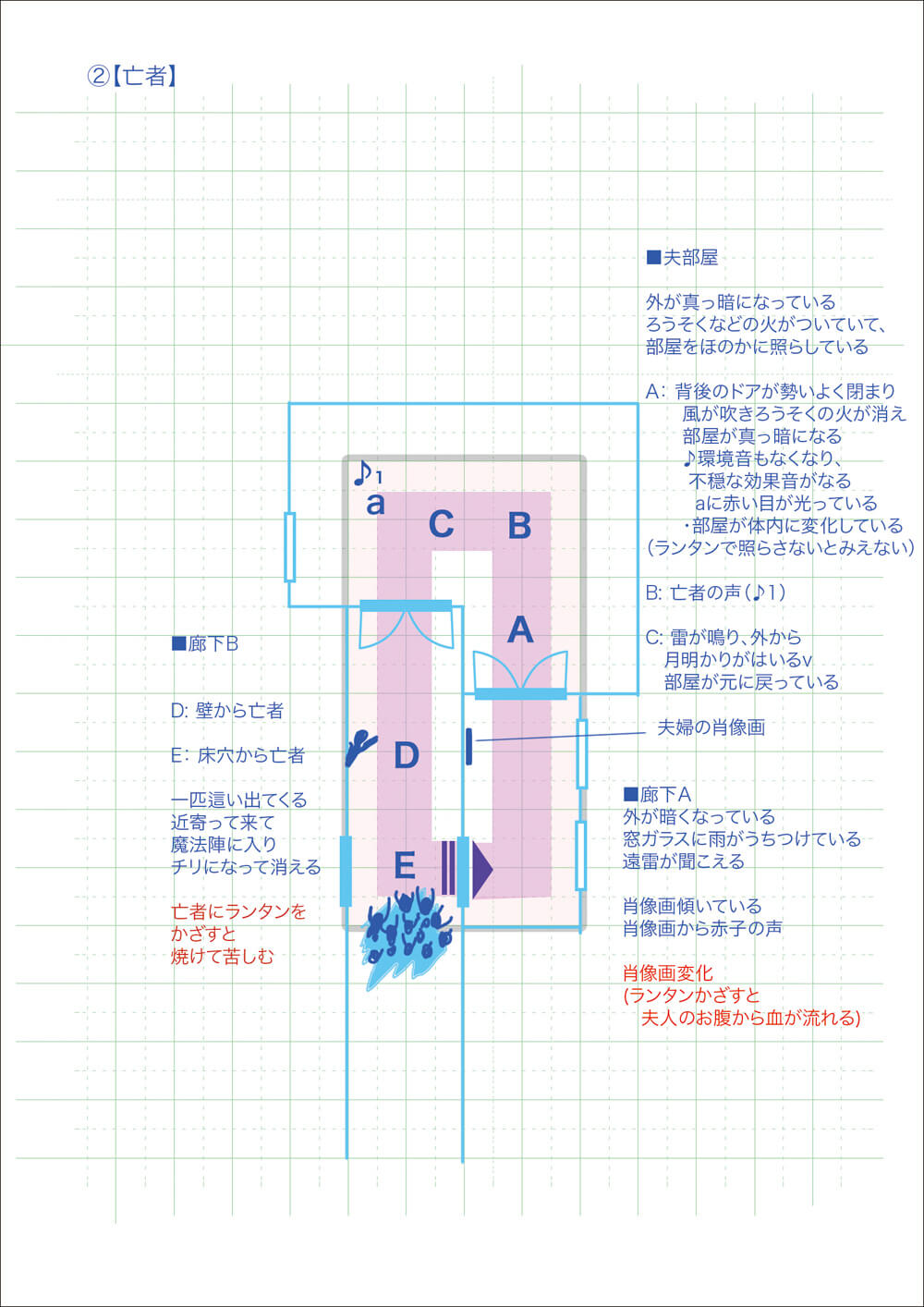

約20㎡という共通の空間を多彩に演出 ~レベルデザイン~

ほぼ最終段階の演出案の例(各々1ループ分)

恐さとグロさ、そして美しさを ~コンセプトアート~

初期コンセプトアートの例

次ページ:

Topic 2 若手の自由なアイデアを積極的に採用 ~『CORRIDOR』~

TOPIC 2

若手の自由なアイデアを積極的に採用 ~『CORRIDOR』~

最初からキャップをかけないそれが面白さを引き出すコツ

『CORRIDOR』の3DCGワークは、池内氏と祭田俊作氏の2名がリード。両氏でほぼ全てのキャラクターと背景モデルを制作し、中橋CTOがプログラミングをはじめシステム面を監修。コーディングにはUnityが採用されたが、これにはTyffonのアプリ代表作『ZombieBooth 2』(2016)の開発をUnityで行なっていた経験をダイレクトに活かせたからだという。VR酔いを避けるためには最低限フレームレートを60fpsに維持する必要があるが、「当初はデータやファイルサイズを気にせず制作を行いました。最初から"これをやると処理が重くなる"と制限するのではなく、まずはアーティスト陣 に本能のままクリエイションをしてほしかったんです」という、中橋CTOの言葉が示すように、プレイ中は数万匹の虫を飛ばす、大量の瓦礫が崩れるといった処理負荷の高い演出が次々と出現する。VR空間かつ60fpsという環境ではポリゴンモデルは多くても数十体しか配置できないため、数万という大量の虫が発生するシーンではCompute ShaderとGeometry Shaderを用いてパーティクルとしてイナゴの大群を表現。6万匹の虫が群れを成して飛んでいるシーンや、3万匹の虫が壁に張り付いているシーン(ランタンを近付けると飛び立つというギミック付き)などでは、平面化したパーティクルのテクスチャを特定の条件で切り替えることで歩行と飛行モーションを再現した。

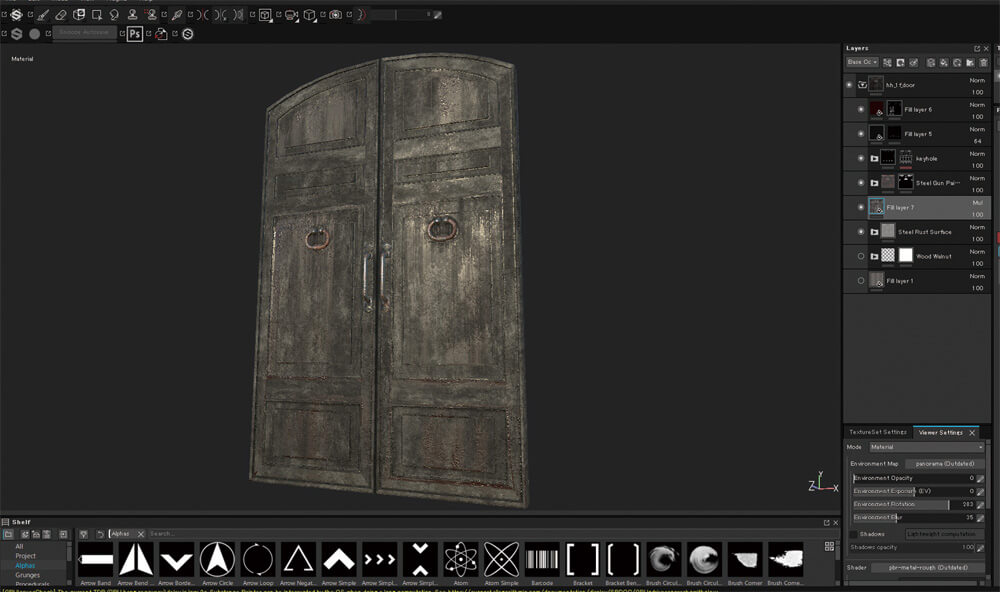

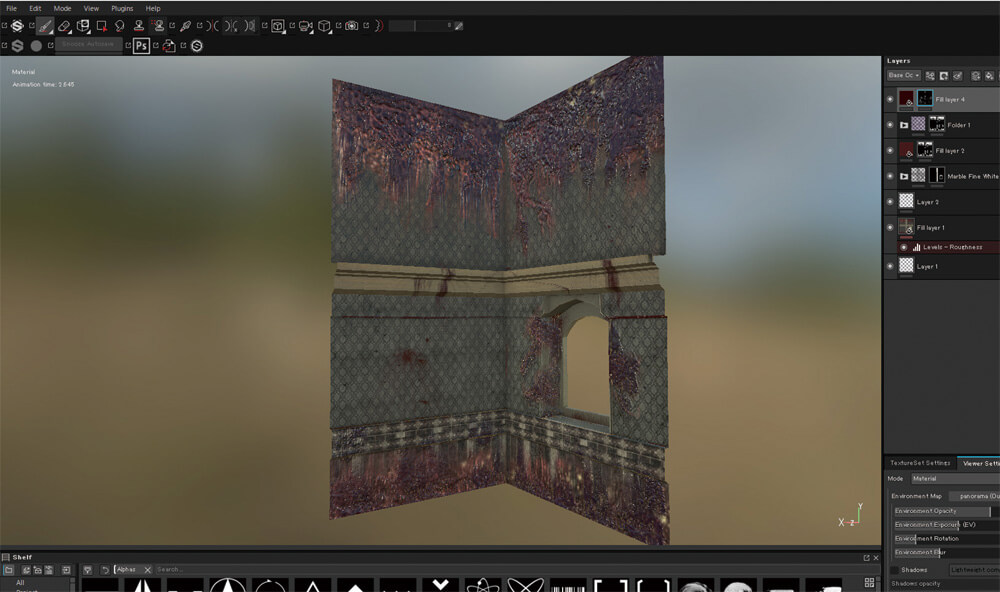

ほかにも処理負荷の高い、瓦礫が崩れ落ちる演出などはGPU処理で実装している。3DCGの各種アセットはMayaとZBrushで制作されており、祭田氏が主に担当したテクスチャなどルックデヴはSubstance Designer / Painterが用いられた。「ゲーム中はグロテスクな表現が多いのですが、ルックとしてはフォトリアルではなく、西洋画のテイストを目指していたため、全体的に美しさを感じさせる質感を心がけました。いわゆるスプラッターのような純粋なグロさは目指していません」と、祭田氏。また、ランタン(明かり)が近づくと何かが起こるというインタラクションのためにライトをリアルタイムで配置するケースが多かったため、質感調整はなるべくマップ側で行なっている。「このギミックならこういう背景が良いのでは? という提案もアーティスト側から気軽にできて、フランクなコミュニケーションができていました」という、祭田氏の言葉どおり、アーティスト側の提案が経路設計に影響を与えることもあり、少人数編成ならではの全員がプランナー的な役割を担える座組みとなっていた。

そして先述のとおり、TYFFONIUM自体の小物等のデザインが、開発中にモデリングを担当した池内氏のものであることもコンテンツ全体の統一感を語る上では欠かせないトピックである。薄暗い待合室で、スタッフがベルを鳴らして次の体験者を呼び出し、チケット代わりの黒い手紙を手渡して部屋に入る―という導入部の演出も含めてトータルに体験がデザインされている。

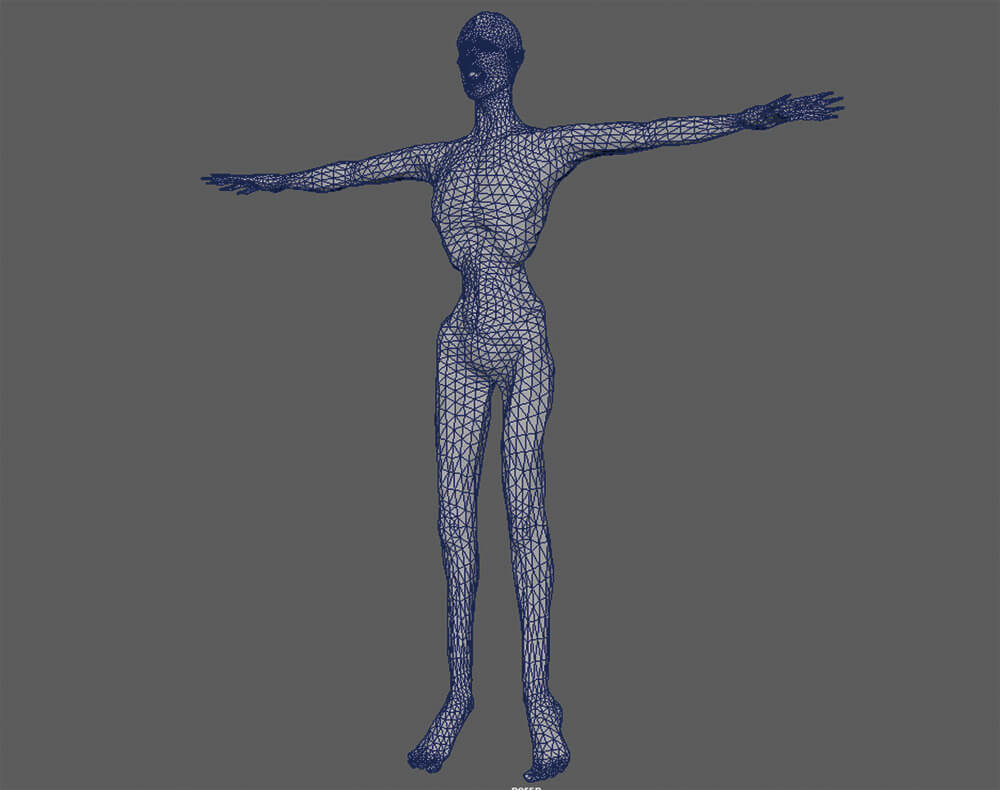

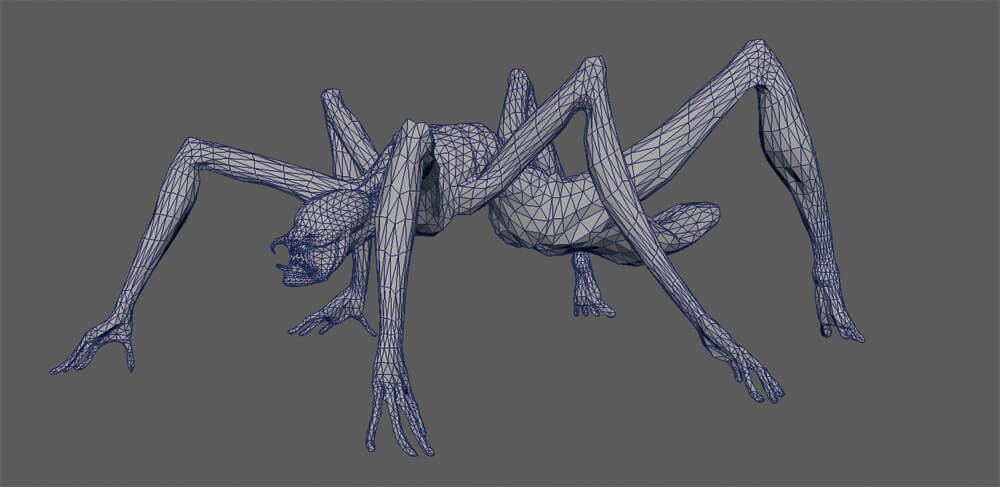

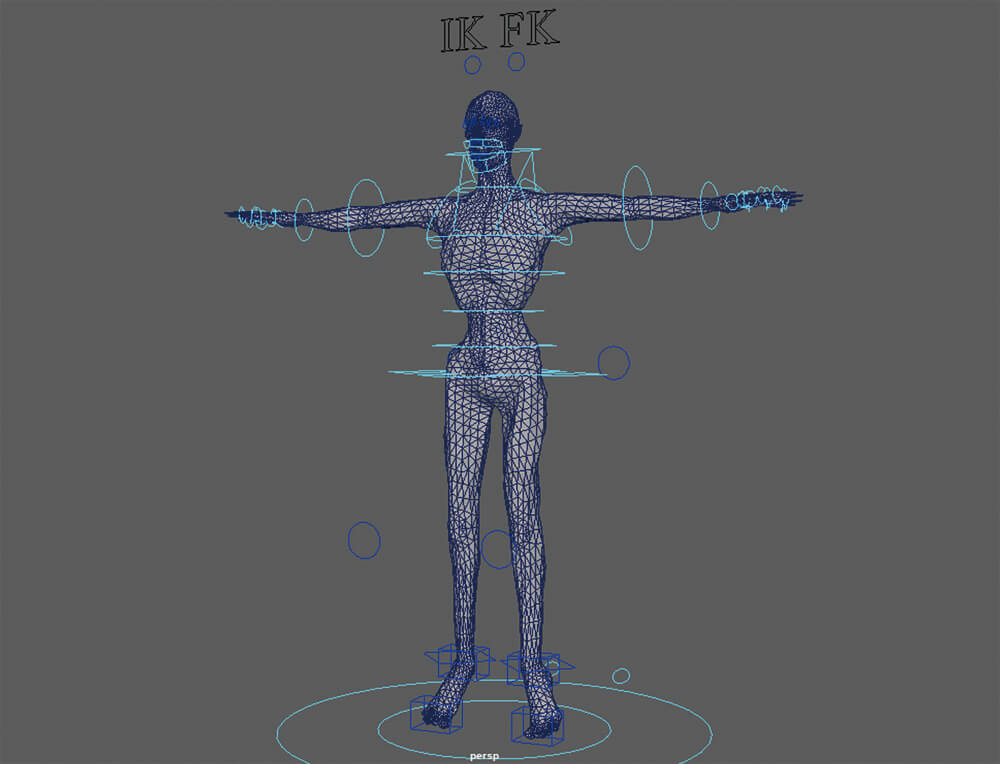

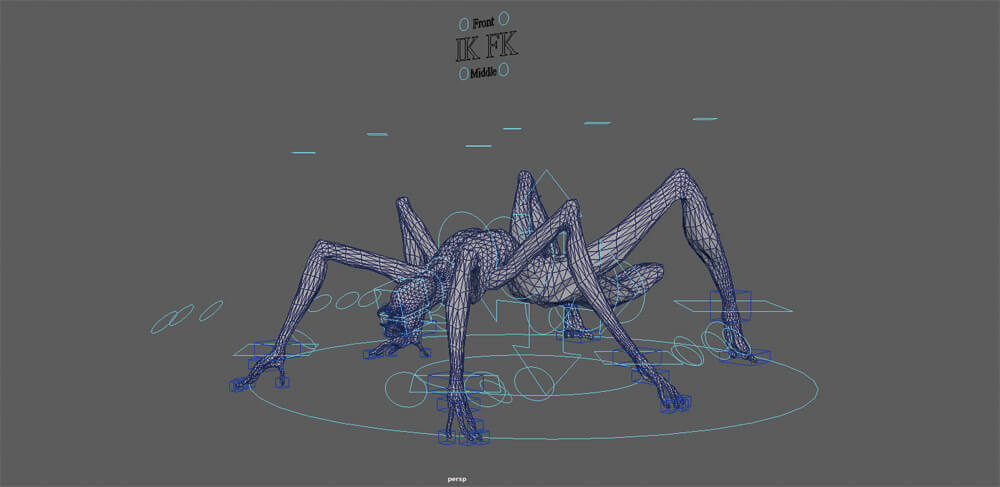

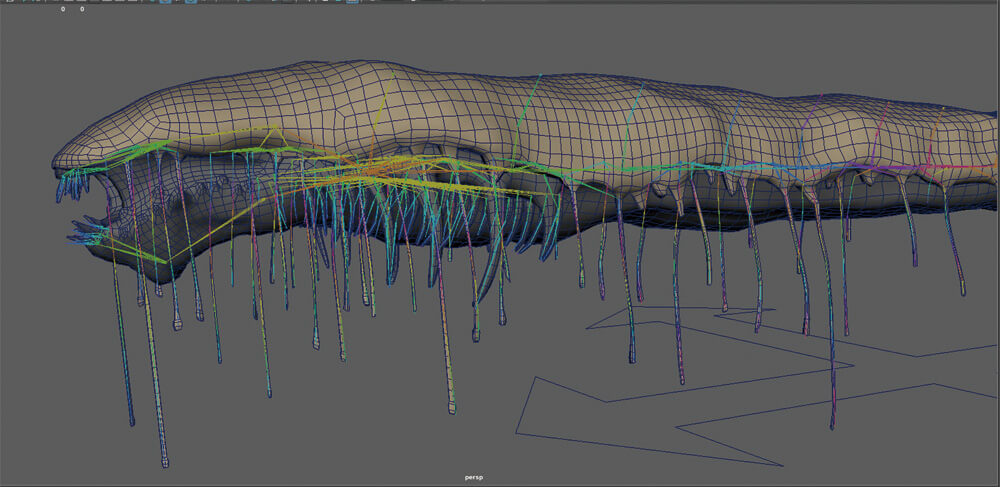

60fpsを維持するためのツボをおさえたつくり込み ~キャラクターアセット~

完成したキャラクターモデル(シェーディング表示とメッシュ表示)

亡者

四つ足状態で動くリーパー/夫人

完成したキャラクターセットアップ&リグ。アニメーションは全てキーフレームで作成された

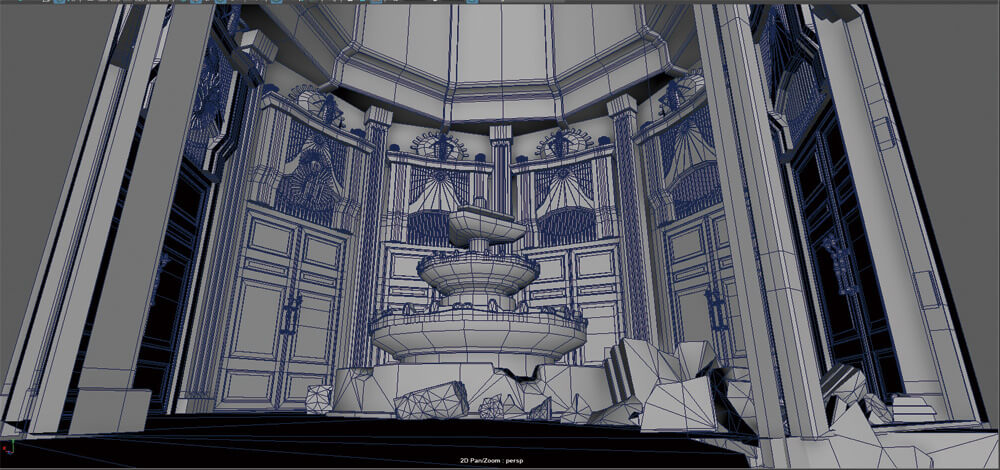

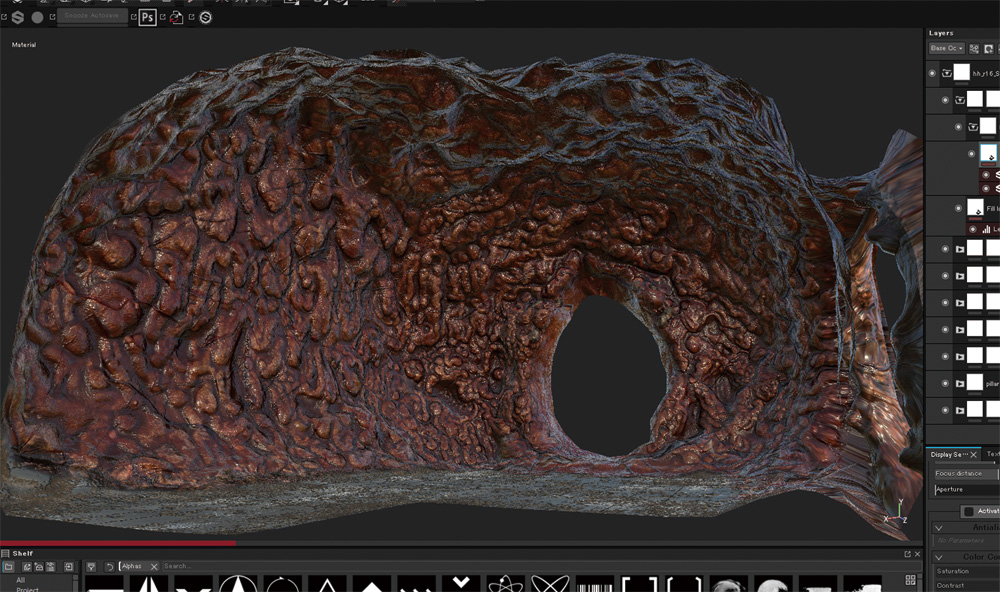

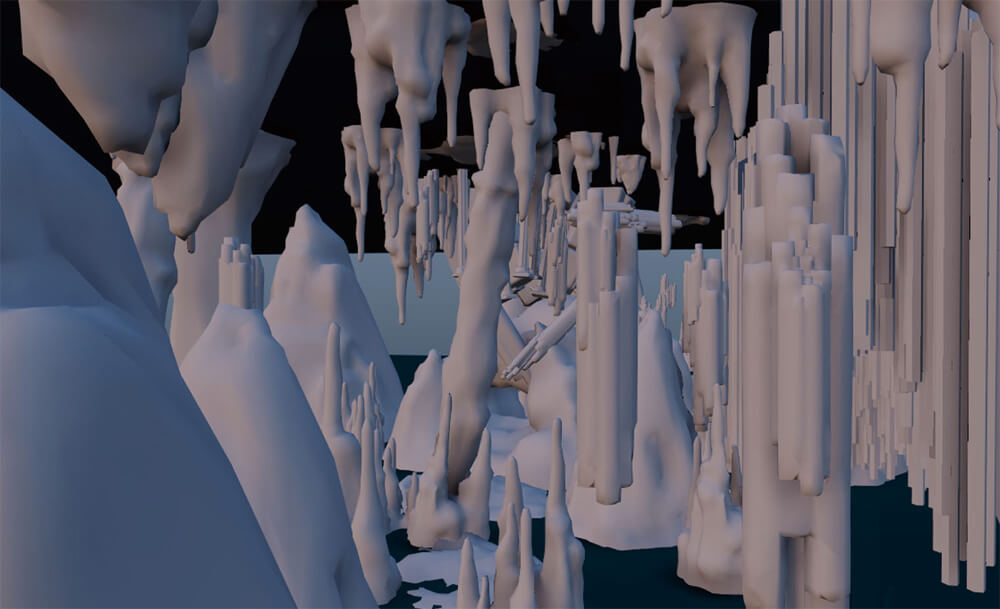

できるだけマップで質感を付ける ~エンバイロンメント~

背景セットの例(メッシュ表示)

背景セットに対するSubstance Painterによる質感付けの例

洋館が肉の壁に変化するシーン用のアセット

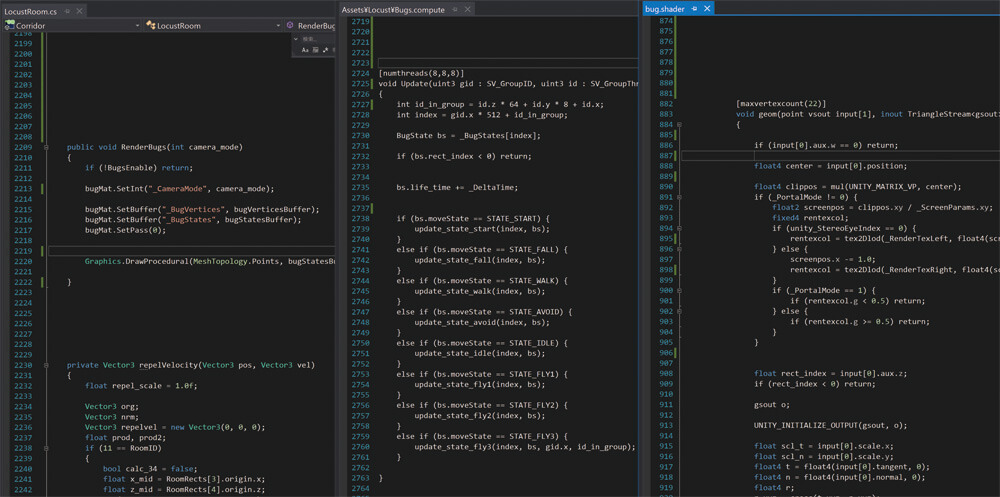

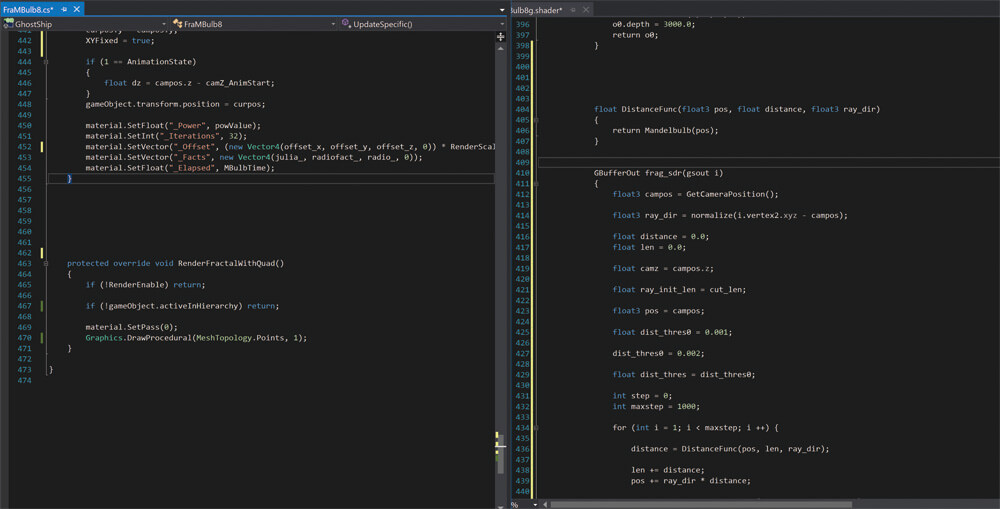

ジオメトリシェーダ&パーティクルで数万のイナゴを描く ~エフェクト&コーディング~

最大で6万羽のイナゴの群れが飛び交うエフェクトは、『CORRIDOR』の大きな見せ場のひとつだ

この表現を実現させたプログラム。(図・左)GameObjectに割り付けられたC#スクリプト。Graphics.DrawProcedural ()関数を毎フレーム1回呼ぶことで数万匹のイナゴの描画がなされる。(図・中)イナゴ1匹1匹のアニメーションをGPUで計算するためのCompute Shaderのhlslコード。各イナゴに対してアニメーションの変化が並列処理で行われる。(図・右)マテリアルのシェーダコード。表示されているのはGeometry Shader。ここでイナゴのメッシュが作られる

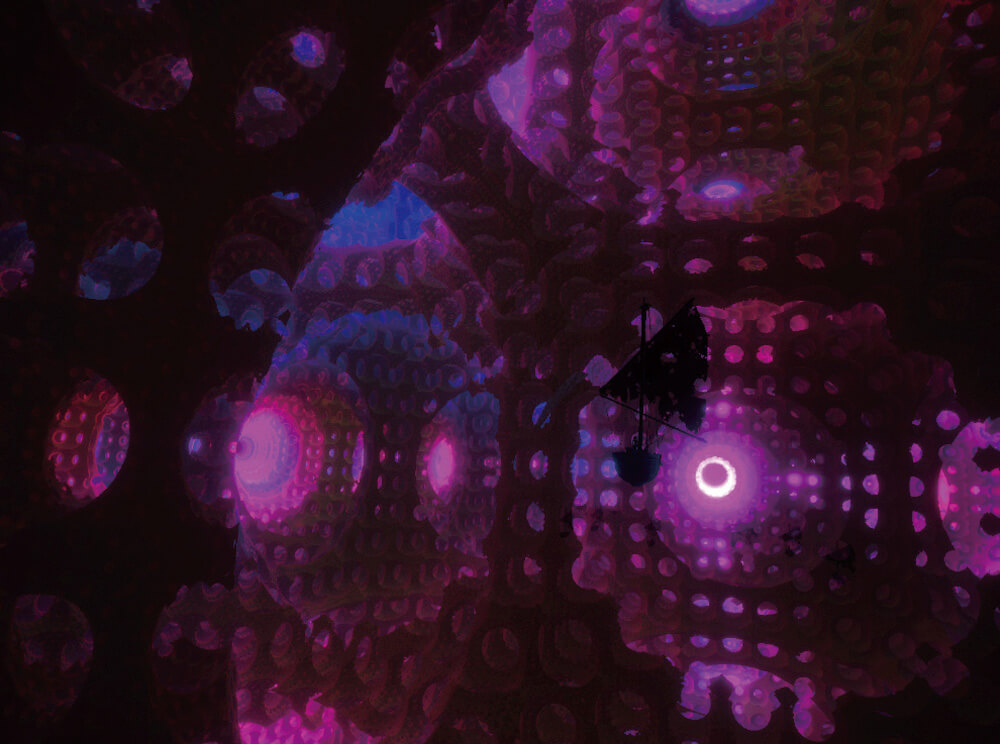

『CORRIDOR』プレイの様子

筆者によるプレイの様子。『CORRIDOR』は2名もしくは1名で体験する。4.5m×8.5mのスペースを10周するという仕様だが、途中で方向転換したり、エレベータによる昇降、屋外のシーンも登場するのでループの感覚はまったくなかった。ランドセル型のPCを背負ってプレイするが、重さはそれほど気にならない。2名でプレイする際は片方の手にリングを持つことで、お互いの位置が極端に離れないように配慮されている

プロモーション用のアート

次ページ:

TOPIC 3 目指したのは、VR版「コーヒーカップ」? ~『FLUCTUS』~

Topic 3

目指したのは、VR版「コーヒーカップ」? ~『FLUCTUS』~

子供も大人も楽しめるファンタジーの追求

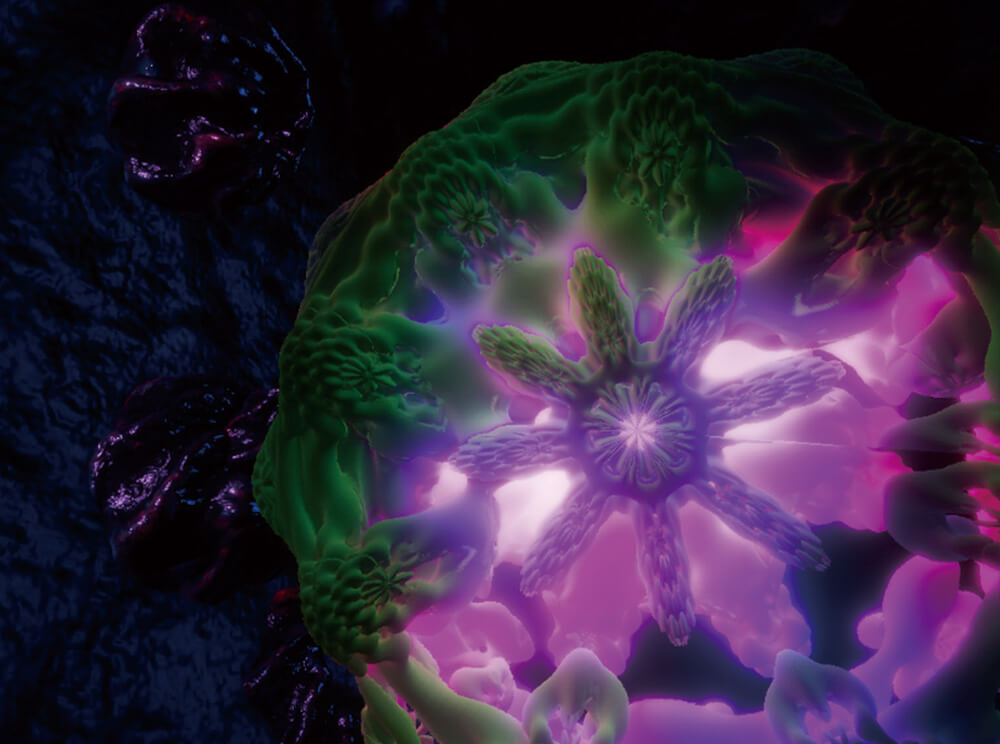

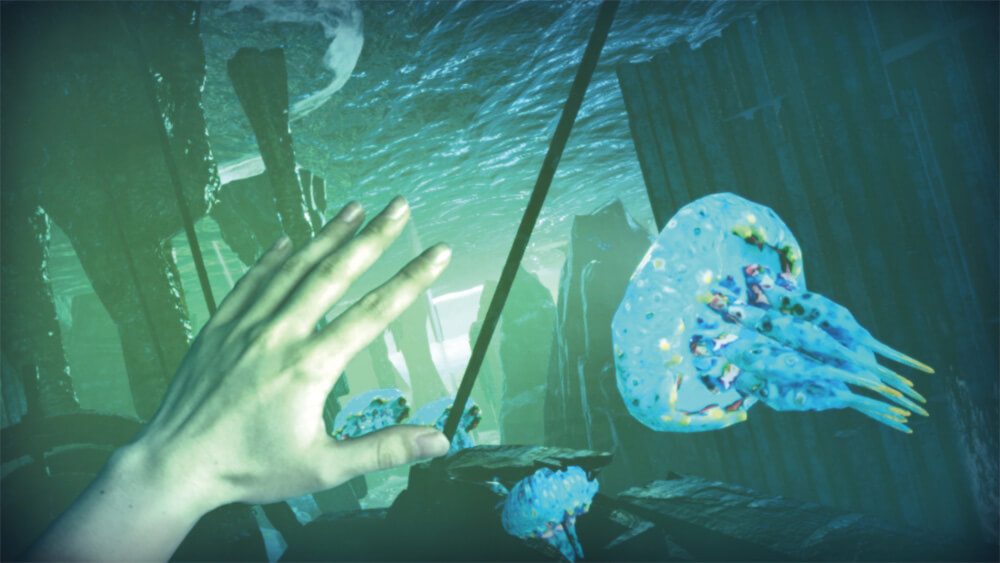

今年4月20日から運営が開始された新作『FLUCTUS』は、生と死の狭間で展開する幻想的な航海がテーマの作品。最大5名まで同時プレイ可能なMRアトラクションだ。プレイヤーは船に搭乗し、1名は舵を操作、残りの4名は手すりに掴まりながら周りの風景を見たり、手であちら側の住人に触れることができる。冒頭、船は海の上を走っているが、途中から重力がなくなり、舵を切ることで船体がぐるぐると回転することになる。これについて、本作ではディレクターを務めた祭田氏は「遊園地でおなじみのコーヒーカップのVR版がコンセプトです。自分で舵を操作したときに状況が変わるというのが面白いと思い、中盤では"上下の回転"も採り入れました」と解説する。本作は2017年9月に企画立案が行われ、Mayaによるレベルデザインを経て、同年11月に制作スタートした。開発はデザイナー5名(最大で10名)、エンジニアは3名+Unity(リアルタイムCG専門)エンジニア1名と、『CORRIDOR』と比べて倍近い人数での制作にあたっているほか、深澤氏が意図的にプロジェクトを離れることで前作の主要メンバーが開発の根幹に関わっている。ゲーム内で印象的だったのは、Flagment Shaderを用いて実装されたマンデルボックス的なフラクタル表現。中盤、プレイヤーはフラクタルの内部に飛び込んでいくかたちとなるが、この高負荷な描画について中橋氏は「近景と遠景で処理を分け、遠景のものはHoudiniで作成したものを2Dベースで実装することで実現しています」と説明する。また、幻想的な世界を表現するため、bloomやAmbient Occlusionなどポストエフェクトがシーンごとに細かく調整されている。

前作と比較してハードウェア面でのアップデートも多く見られる同作だが、デバイスはHTC Vive Pro、リアルスケールの舵はRaspberry Piで自作した48段階のセンサーが取り付けられたオリジナル仕様となっている。設計に際しては、Vive Pro本体だけだとトラッキングが精確でないため、周囲の壁に設置されたVIVEコントローラで相対位置を取るようなしくみも用いられた。また、プレイヤーが手を払う動きに応じて、眼前の霧が晴れる、亡霊を退けるというインタラクションはPuppet Master Assetを用いて実装されており、Vive Proのカメラで検出したプレイヤーの手の位置に透明の丸太形状のオブジェクトを出現させることでゲーム内の別オブジェクトに干渉することが可能となっている。床面の振動ギミックは、『CORRIDOR』で開発されたしくみを本作でも採用。Unityのステート遷移をRaspberry Piを介して床下に設置された7基のスピーカーに送ることで低周波を再生しているほか、送風によるインタラクションも存在する。現実世界の行動がゲーム内に影響をおよぼし、ゲームの進行度でハードウェアが制御される。こうしたフィードバックの連続と循環が、現実とCGの境界線を消していくのだ。その醍醐味をぜひTYFFONIUMで体験してもらいたい。

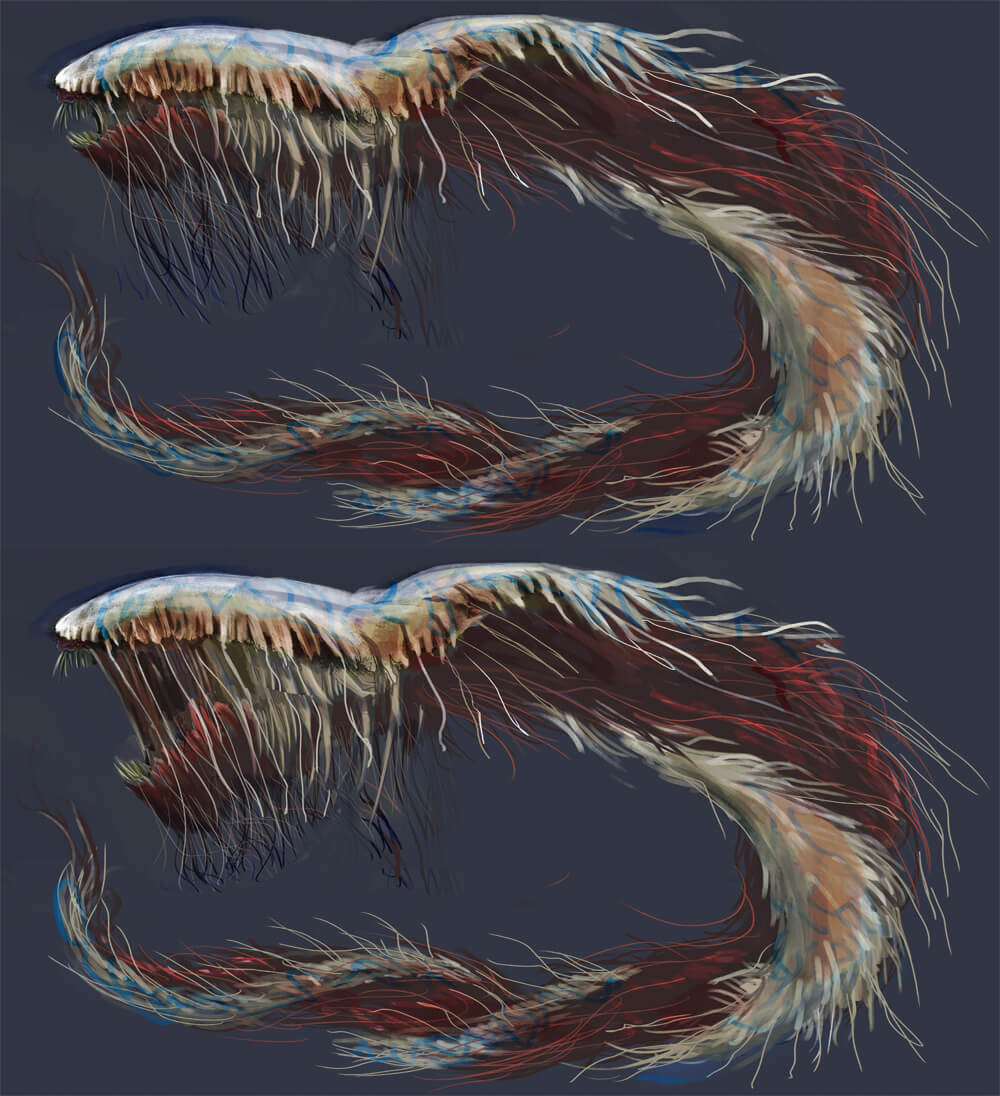

生と死の狭間を描く ~アートワーク~

池内氏と祭田氏が描いたイメージボードの例

世界観のスケッチ

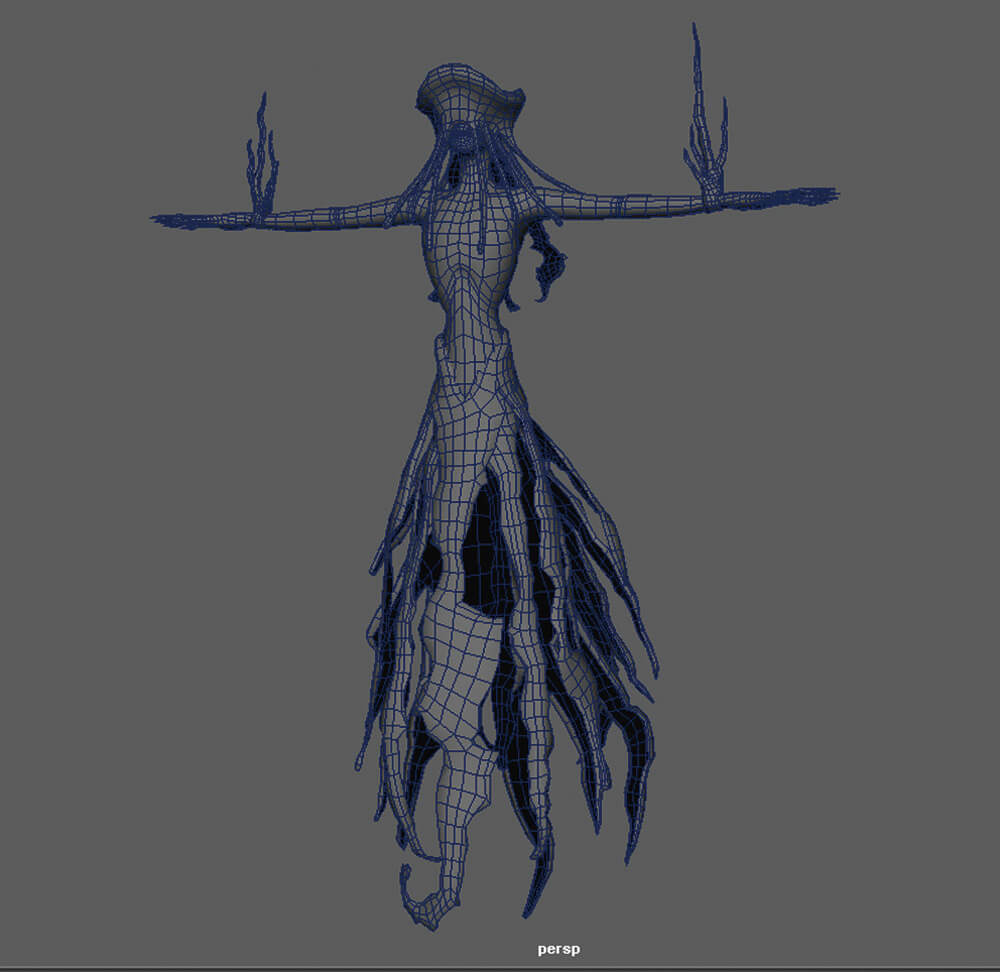

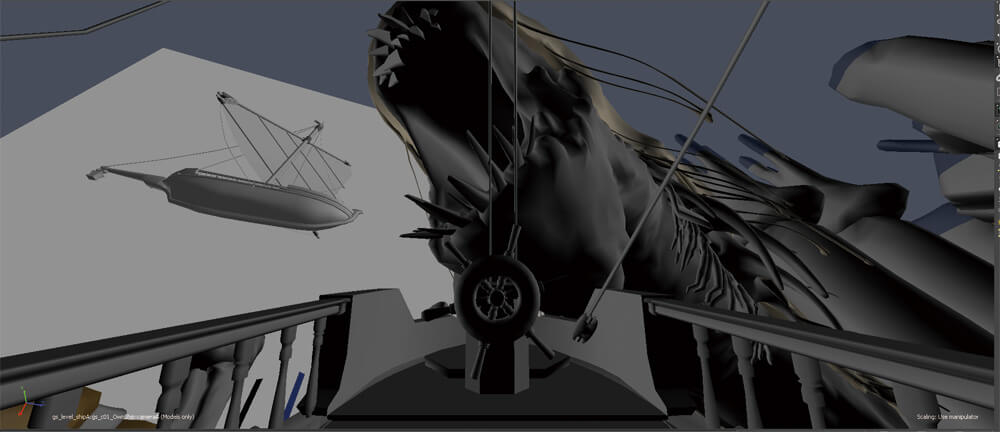

デザインはシンプルに、質感はリッチに ~アセット~

完成キャラクターモデルの例(シェーディング表示&メッシュ表示)

巨大クリーチャー

ゴースト

キャラクターリグ

巨大クリーチャーのアニメーション作業の例。細かいパーツはシミュレーションで制御している

背景アセットの例。おおまかにパーツ分けして配置してい

【左上画像】を実際のシーンにレイアウトした状態

アプリ開発で培ったノウハウの活用 ~エフェクト&コーディング~

インタラクションの例

-

プレイヤーに近づいてきたクラゲたちは手で払うことができる。Puppet Masterを用いて、手で払った箇所に透明の丸太形状のオブジェクトで対象キャラクターを押し出すしくみ。ゴーストにも同様のギミックが施されている

-

画像認識された手の動きに合わせてコライダー(HammerObj)を動かすC#コード

作品世界を象徴するフラクタル表現

これらの表現を実現させたプログラム。(図・左)フラクタル制御のためのC#コード。上位置に見えているのは、リアルタイムに形状を変えるために、毎フレーム フラクタルのパラメータを設定している部分。下位置に記述されている Graphics.DrawProcedural()関数で、描画が呼び出される。(図・右)マテリアルのシェーダコード。Fragment Shader(frag_sdr)で、フラクタルの再帰計算と描画を行なっている

『FLUCTUS』プレイの様子

筆者によるプレイの様子。『FLUCTUS』は最大5名同時に体験可能。プレイヤーが乗る船を舵で回転させることができる(舵を操作できるのは1名で、残りは船の欄干に立った状態で体験)。『CORRIDOR』と異なり、プレイヤーの立ち位置は原則固定のため、ランドセル型PCを背負う必要がない。ポジショントラッキングは、HMDに加えて、天面に配されたコントローラを併用することで高精度を実現している

プロモーション用のアート