11月3日(日)、「CGWORLD 2019 クリエイティブカンファレンス」が文京学院大学本郷キャンパスにて開催された。セッション「VRの今と未来と、『仮想世界ambr』がどうつくられているか」では、日本初のソーシャルVR『仮想世界ambr』に関わったメンバーが、VR市場の展望や、VR空間ならではのデザインについて解き明かした。

TEXT & PHOTO_高橋克則 / Takahashi Katsunori

PHOTO(メインカット)_弘田 充 / Mitsuru Hirota

EDIT_山田桃子 / Momoko Yamada

■関連記事はこちら

坂本隆輔(YAMATOWORKS)が指南! CGアニメーション基礎講座|CGWCCレポート(2)

NHK大河ドラマ『いだてん』で実践された、4K/HDRベースのVFXワーク|CGWCCレポート(3)

『ガールズ&パンツァー 最終章』第2話、安易にゲームエンジンを使うのは危険!|CGWCCレポート(4)

歴代ルパンへのリスペクトを込め、2Dから3Dへ『ルパン三世 THE FIRST』メイキング|CGWCCレポート(5)

<1> 日本から世界最大のコンテンツプラットフォームを

第1部「VRの今と未来と『仮想世界ambr』について」では、株式会社ambrのCEO・西村拓也氏が登壇した。はじめに西村氏はVRの可能性について、現在はゲーム用というイメージが強いが、将来はゲームを超える市場規模になるだろうとコメント。アニメ映画『サマーウォーズ』に登場した仮想世界・OZ(オズ)を例に挙げ、ビジネスミーティングやショッピングなどにも利用されるような、新しい形のソーシャルプラットフォームに進化していくと語った。

Facebookの創業者であるマーク・ザッカーバーグも、VRの市場領域は現在の1000万人市場から、10億人市場にまで拡大すると予測している。PlayStation 4が約1億万台、Nintendo DSが1億5千万台という販売台数から考えても、家庭用ゲーム市場をはるかに超えるスケールである。実際にVR市場は2019年の168億ドル(約1.8兆円)に対し、2023年は1600億ドル(約17.3兆円)と、約10倍に急成長すると見込まれており、PCゲームプラットフォームのSteamでもVRユーザーは指数関数的に増加しているため、「どこかでポイントを超えると一気に普及するのではないか」と今後の期待を述べた。

そのような予測ゆえに、海外では「VRChat」や「Rec Room」など、ソーシャルVRへの先行投資が数十億円規模で進んでいるが、日本ではそういった動きはほぼ見られない。バーチャルYouTuberが流行したこともあり、国内企業は短期的なマネタイズが可能なVRライブプラットフォームに注力するという特異な状況になっているのだという。西村氏はソーシャルVRの国内サービスが存在しないという現状を見て、「日本独自のものを生み出したい」と考えたことが、会社設立のきっかけになったと明かす。

ソーシャルVR『仮想世界ambr』は2018年8月に開発がスタート。2019年4月にクローズドアクセスを開始した。スタンドアローンのVRデバイスであるOculus Goに対応しており、ハイエンドPCをもっていないユーザーでも参加できるハードルの低さが特徴だ。

『ambr』のコンセプトは「仮想世界の居場所の共創」であり、皆が一緒にVRで遊べる空間を目指している。ミニゲームやカフェ、ギャラリーなど、様々な遊び場が提供されており、空間コンテンツを新規開発することで無限に拡張できる。ユーザーはアバターを通じて世界を自由に体験でき、ゲームを一緒に遊んだ相手とトークを楽しんだり、ギャラリーで自分の作品を発表したりと、新たなコミュニティを生むことを意識したつくりとなった。

ユーザーのリテンション(継続率)を高めるためのしくみもユニークだ。VRデバイスはどうしても装着する手間がかかってしまうため、それを逆手に取って、22時から22時30分のみの時間限定アクセス制を導入。1日30分というプレイ時間ゆえに、ユーザーには「もっと遊びたい」という気持ちが生まれ、プレイを生活習慣にすることでリテンションを高めることに繋がった。

西村氏は『ambr』の最終的な目標は「あらゆる個人や企業が仮想空間をもつ世界を実現すること」だとコメント。VR人口が10億人に達したときに、日本から世界最大のプラットフォームを生み出したいと意気込みを見せた。

<2> VR空間は想像できない"遊び"に満ちている

第2部「『ambr』におけるモバイルVRへのCG表現の最適化」では株式会社ambrのVPoEの夛名賀浩介氏が、開発プロジェクトについて解説した。まずOculus Goで開発を進めたメリットについて、ローエンド機種のためVR初心者のカジュアルユーザーをターゲットにできたことやハイエンド機種への対応が容易だったことを挙げる。その一方、スタンドアローンVRの知見が存在しなかったため開発のハードルは高かった。

「ambr」のアバターはOculus Goのスペック制限から、ローポリゴンの世界にも馴染むような2頭身キャラを採用。アバターデータは3Dアバターの統一規格であるVRMファイルを読み込んで表現した。βテストではVRMのアップロード機能を試験実装し、ユーザーがアバターを自己表現できるようにしたが、データによっては負荷が高すぎるという問題が出たため、クローズドアクセスでは廃止に。だがユーザーから要望が多かったため、レギュレーションを作成してアップロード機能を試験的に開放した。

レギュレーションではポリゴン数やボーン数、ファイルサイズなどを細かく設定したが、手作業でのチェックは膨大な時間がかかるため、ツールによって自動化されている。人がチェックするのは、デザインが公序良俗に反していないか、著作権を侵害していないかといった倫理審査だけで、その審査完了後にユーザーにアバターが付与された。

セッションではユーザーが制作した様々なアバターも紹介した。美少女キャラから、動物、ロボット、オバケなど、いずれも個性的な仕上がりだ。厳しいレギュレーションの中でもバラエティ豊かなアバターが生まれており、夛名賀氏もユーザーの技術力の高さに驚いていた。

第3部「生きるためのVR空間を建築する」ではバーチャル建築家の番匠カンナ氏が登壇。番匠氏はもともとは建築設計者という経歴のもち主だ。そんな番匠氏がVR空間を手がけたのは、「VR空間のデザインは街や建築をつくる行為に似ている」からだという。

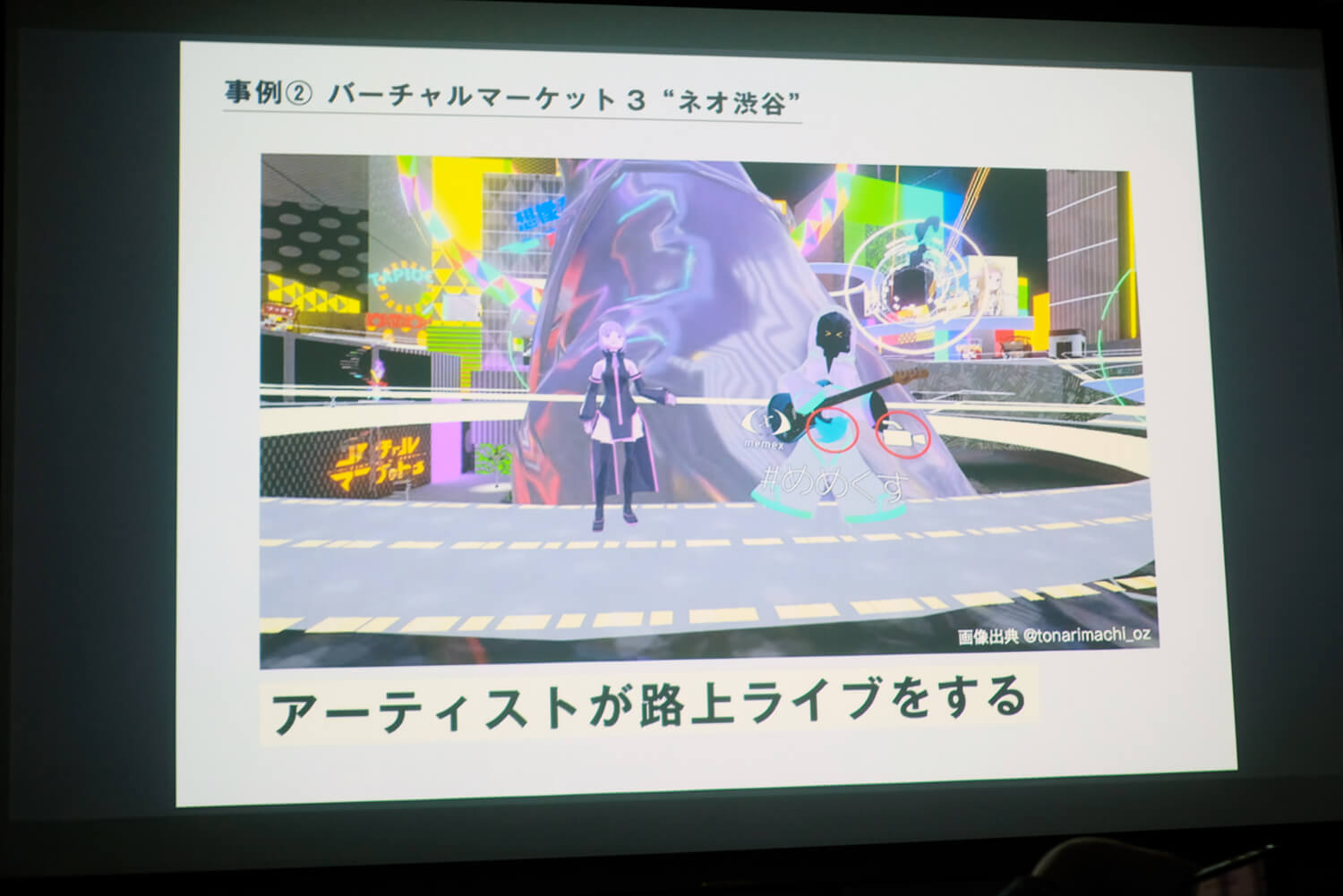

その一例として、「VRChat」を利用した世界最大のVR展示即売会「バーチャルマーケット3」において、舞台のネオ渋谷をどのように生み出したのかを紹介していった。テーマは「少ない工数で"渋谷"をつくる」ことで、地形やモニュメントなど、これだけを抑えておけば渋谷に見える最低限の要素を抽出してデザインしていった。

最初は渋谷のフォトグラメトリモデルを入れ、VR上で渋谷の街並みを散策してサイズ感を体感。街の形が変わってしまうと渋谷らしさがなくなってしまうため、正しいサイズをトレースしながらも、テクスチャは抽象化したものを貼ることで負荷を軽減した。

そのような作業を経てバーチャルな渋谷が実現したが、VR空間設計の醍醐味は「ユーザー自身が勝手に"遊び"を見つけることにある」と語る。ネオ渋谷ではユーザーのアイデアから、様々な出来事が自然発生的に起こっていった。たとえばコンビニがギャルのアバターで溢れたり、高架下で壁ドン大会が始まったり、アーティストが路上ライブを開催したりと、いずれも番匠氏が想定していないものだった。

その中でも、星座に詳しいユーザーがSkyBoxを書き替えて、ネオ渋谷の空をプラネタリウム化するというアイデアには、番匠氏も舌を巻いたそうだ。VR空間は設計者が想像しない"遊び"にあふれており、「現実の都市や建築をデザインしていても、ここまで生き生きと使ってくれる喜びはそうそう得られない」と笑みを見せた。

最後に番匠氏は「空間デザインだけで価値が生まれるのではなく、最終的な価値はユーザーの体験の部分にある」とコメント。しかし、コンセプティング、アートディレクション、空間デザイン、UI/UXデザイン、グラフィックなどの諸要素を横断してデザインできるクリエイターはまだ少ない。今後はユーザーにどういった体験を提供し、それによって人類にどんな価値が生まれるのかといった、体験デザインを行なっていくことが重要になるだろうと伝えて、セッションは幕を閉じた。