©2017-2019 thatgamecompany, Inc. All Rights Reserved.

『風ノ旅ビト』(2012)、『Sky 星を紡ぐ子どもたち』(2019)などで知られるthatgamecompanyの日本人クリエイターが来日し、複数の大学で講演を行なった。本稿では1月22日(水)に京都精華大学で行われた講演の模様をレポートする。

TEXT&PHOTO_小野憲史 / Kenji Ono

EDIT_小村仁美 / Hitomi Komura(CGWORLD)

アメリカで働く日本人クリエイター2名が特別講義

ゲームクリエイターはゲームを作るのではなく、ゲーム制作を通して、プレイヤーの体験を創出する。世界最大級のゲーム開発者会議GDCをはじめとして、近年ではこうした説明が用いられるようになった。それでは、ここでいう「体験」とは具体的に何だろうか。それはプレイヤーの「目」と「指」と「心」を動かすことだ......。ゲーム作家・文筆家として知られる山本貴光氏は、こう説明する。コーエーテクモゲームスで『戦国無双』シリーズなどの開発にプランナーとして携わり、書籍『ルールズ・オブ・プレイ』の翻訳も手がけた理論派だ。なるほどと膝を打つ人も多いのではないだろうか。

このことは、プレイヤーに意図した体験を提供できなかった場合、責任を負うべきはプレイヤーではなく、クリエイター側であることを意味している。ゲーム開発者はプレイヤーにメカニクス(ルール)を用いて仮想世界を提示する。プレイヤーは仮想世界の中でメカニクスに則した行動を取り(=目と指を動かし)、様々な感情を覚える(=心が動く)からだ。もちろん、ゲーム内でプレイヤーは開発者の意図を超えて、様々な行動を取る。しかし、だからといって開発側の責任がなくなるわけではない。ゲームはプレイヤーに対して、一定の感情を生み出すためにデザインされるからだ。

もっとも、体験を提供する要素はメカニクスだけに留まらない。アートやサウンドもまた、同じようにデザインされる存在だ。それどころか、ゲームを構成する要素は全て(パッケージやマニュアルにいたるまで)、プレイヤーに対して特定の感情を想起させる意図をもってデザインされている。言い換えれば、ゲームを構成する素材はジグソーパズルのピースに見立てられるだろう。素材レベルではバラバラのように見えても、組み合わさると隙間なく並び、1枚の絵を構成するのだ。これは一般に「芸術性が高い」とみなされているゲームでも同様で、作り手によって巧みにコントロールされている。

とはいえ、その過程は外部から見えにくい。個々の素材とゲームデザインが別物のように感じられるからだ。こうした中、1月22日(水)に京都精華大学で開催された特別講義「感情を伝える音~thatgamecompanyがゲームというメディアに夢見る世界」は、ゲーム開発におけるアートとサウンドの関連性をつまびらかにするものだった。講演者は米thatgamecompanyでリードオーディオデザイナーをつとめる水谷 立氏と、背景3Dアーティスト&アートマネージャーの吉野令佳氏だ。両氏は最新作『Sky 星を紡ぐ子どもたち』を基に、スタジオのビジョンからゲームデザイン、そしてアセットの制作まで、全ての要素が一気通貫していることを、わかりやすく解説した。

ゲームでポジティブな感情を創出させることがミッション

2010年代に勃興したインディ(独立系)ゲーム・ムーブメントで、thatgamecompanyは重要な役割を担ったスタジオのひとつだ。2006年に米ロサンゼルスで設立され、これまで『flOw』(2007)、『Flowery』(2009)、『風ノ旅ビト』、『Sky 星を紡ぐ子どもたち』の4作をリリース。中でも『風ノ旅ビト』は世界中のゲームアワードを総なめにしただけでなく、サウンドトラックがゲームとして初めてグラミー賞にノミネートされる偉業をなしとげた。『fLOw』がニューヨーク近代美術館(MoMA)、『Flowery』がスミソニアン博物館に永久収蔵されるなど、ゲーム業界のみならず、アート的な文脈でも高い評価を受けている。

もともとスクウェア・エニックスで『ファイナルファンタジーXI』『ドラゴンクエストX オンライン』などのサウンドを担当していた水谷氏が同社に転職を決めたのも、『風ノ旅ビト』がきっかけだった。「今までにない、まったく新しい体験でした。タイトルをきっかけに、会社に対する興味が広がっていきました。サウンドデザイン職を募集していることを知り、転職を決意しました」。それまで大手企業でAAAタイトルの開発を手がけていた水谷氏。一方でthatgamecompanyは開発職が約20名、全社員あわせて約30名の小所帯だ。全員で職種を横断しながら開発するスタイルに、当初は驚かされたという。

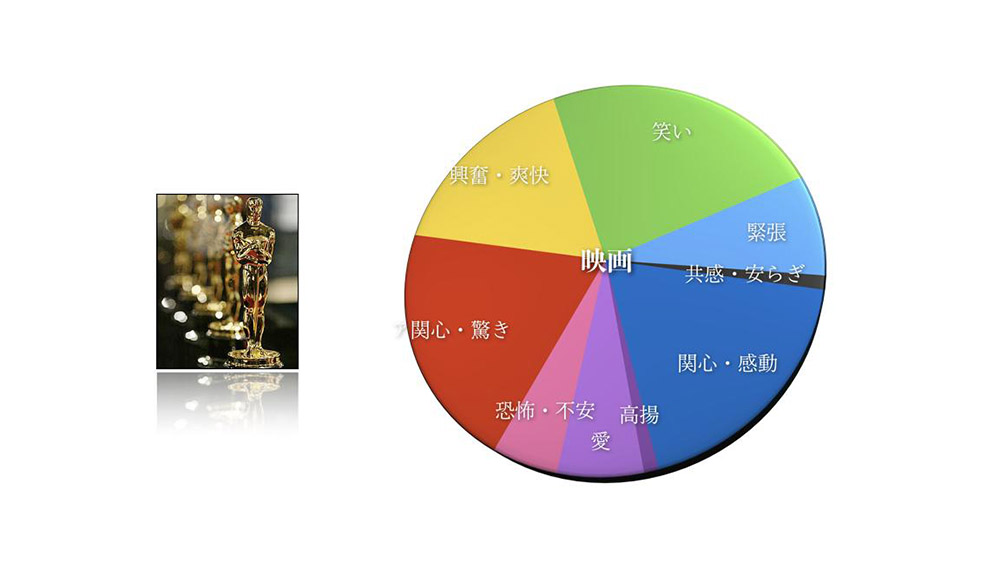

その後、改めて気づかされたのが同社のビジョンのユニークさだ。水谷氏は「私たちの心には、感情的に満たされたいという欲求があります。水や食べ物を欲するのと同じ、自然の欲求です。エンターテインメントは心の飢えを満たしてくれるものです」と説明し始めた。ここでゲームと比較するかたちで引用されたのが映画だ。感動・笑い・興奮・関心など、映画は観客に様々な感情をもたらす。これに対してゲームで得られる感情は興奮や爽快感など、若い男性の嗜好に偏りがちだ。アクションゲームやアドベンチャーゲームなど、市場でヒットするジャンルを見れば、そのことは明らかだろう。

映画(左)が視聴者に届ける感情に対して、ゲーム(右)がプレイヤーに届ける感情には偏りが見られる

「もちろん、女性の方でアクションやアドベンチャーが好きな人もたくさんいます。しかし女性や、ある程度年齢を重ねて、落ち着いた感情の起伏を好む方たちから支持を集めやすいジャンルであるドキュメンタリー、ドラマ、ロマンスといったジャンルを、ゲームはほとんどカバーできていないのが実情です」。これは、そうした感情を生み出すメカニクスが、まだまだ未成熟であることを意味している。実際、乙女ゲームではボイス付きノベルの要素が、ロマンチックな感情を生み出す重要な要素になっている点は否定できない。それはメカニクスが創出する感情と、区別して考えるべきというわけだ。

これに対してthatgamecompanyでは、「全ての人たちが一緒に遊ぶことのできるゲームづくり」を目標に掲げている。実際、スマートデバイスの普及で、家族全員が個別のスクリーンを所有できるようになるなど、そのための環境は整いつつある。しかし、実際は家族全員がリビングにいながら別々のゲームをプレイしている光景も珍しくない。その一方でゲームの依存症問題が発生し、それが転じてゲームの遊びすぎを規制する動きも出てきている。水谷氏は「ゲームはもっと多様な感情を満たし、多様な人がアクセスできる、幅広いメディアを目指すべきだと考えています」と指摘する。

羨望・貧食・物欲・怠惰・怒り・嫉妬・高慢。キリスト教における7つの大罪だ。もっとも、ゲーム業界ではプレイヤーに対して、ゲームを遊んでこうしたネガティブな感情を想起させ、それらを解消するために課金させるしくみを、ビジネスの根幹に据える例も少なくない。thatgamecompanyは、それとは対極の立場を取る。ゲームを遊んでポジティブな感情をプレイヤーに想起させることで、売上が上がるようなゲームづくりを進めていくこと。これが同社のビジョンだと水谷氏は説明した。

そのためモバイルゲームの『Sky 星を紡ぐ子どもたち』でも、基本プレイ無料のアイテム課金モデルをとるものの、いわゆるガチャ要素はない。シーズンパックやフレンドとの交流を豊かにするアイテムを販売することで売上を立てるビジネスモデルになっている。

『Flowery』をプレイするダウン症の少年。文章を理解することが難しいこの少年にとって、文字による説明がなく、モーションコントロールで操作できる本作は、人生で初めて楽しめるゲームになった

こうしたビジョンを掲げる同社にとって、作品が美術館や博物館といった公共の場で試遊展示されることは、最も誇らしい気持ちになる瞬間だという。ゲームがアートとして認められたからではなく、老若男女を問わず、大勢の人に触れられている風景が見られるからだ。「私たちはゲームには、映画や他のアートと同じくらい、いやもしかしたらもっと様々な種類の感情を揺さぶることができる、その可能性があると思っています。そのためにはゲームとは性別や年齢、人種を超えて人々をつなぎ、ポジティブな感情体験をもたらすものでならないと考えています」。

もっとも、そうしたゲームづくりは一筋縄ではいかない。ゲームに同社が言う「ネガティブな感情体験」をもたらすものが多い理由に、ゲーム開発におけるハードウェアの制約があるからだ。1962年に米MITで開発された、世界初とされるビデオゲーム『SpaceWar!』が対戦シューティングゲームだったのも、これが一因だと考えられる。一方でハードウェアの進化によって、ゲーム開発の自由度は一貫して広がってきた。thatgamecompanyの作品群も、こうした文脈の上に存在することは言うまでもない。まだまだこの分野は可能性が広がる、ブルーオーシャンなのだ。

『風ノ旅ビト』に見るミッションとゲームデザインの関係

それでは同社のいう「善意のつながりを促すゲームデザイン」の実例とは何か。水谷氏は『風ノ旅ビト』の開発事例を基に説明した(※1)。荒涼とした砂の世界を舞台に、クローク風の外套をまとった「旅ビト」を操作して目的地を目指すアクションアドベンチャーだ。道中でプレイヤーは同じ外見を有するもう1人の「旅ビト」と出会い、協力しながら先に進んでいく。もっとも、チャットなどの直接的なコミュニケーションを取ることはできない。テキストなどの情報も徹底して廃されており、美しいビジュアルと演出だけでゲームが展開していく点が特徴だ。

※1:本内容はGDC2013の講演『Designing Journey』に詳しい。講演ビデオがGDCVaultで無料公開されているので、そちらを参照されることもオススメする

「他人とつながることのできるマルチプレイヤーのオンラインゲームはたくさん存在します。しかし、その大多数は力を競うもの、または力を合わせてより強大な敵を打ち倒すものです。一方でそれらは、競争や暴力を好まない多くのノンゲーマーにとって、必ずしも満たしたい感情ではありません」。そもそも敵と戦うゲームでは、人は敵よりも強力な武器を手にしたとき、他人と協力して敵を倒そうとはしない。そのため大半のオンラインゲームで、敵は他人と協力しなければ倒せないほど、強大な存在として設定される。敵を倒したときに与えられる強大な報酬も欠かせない存在だ。

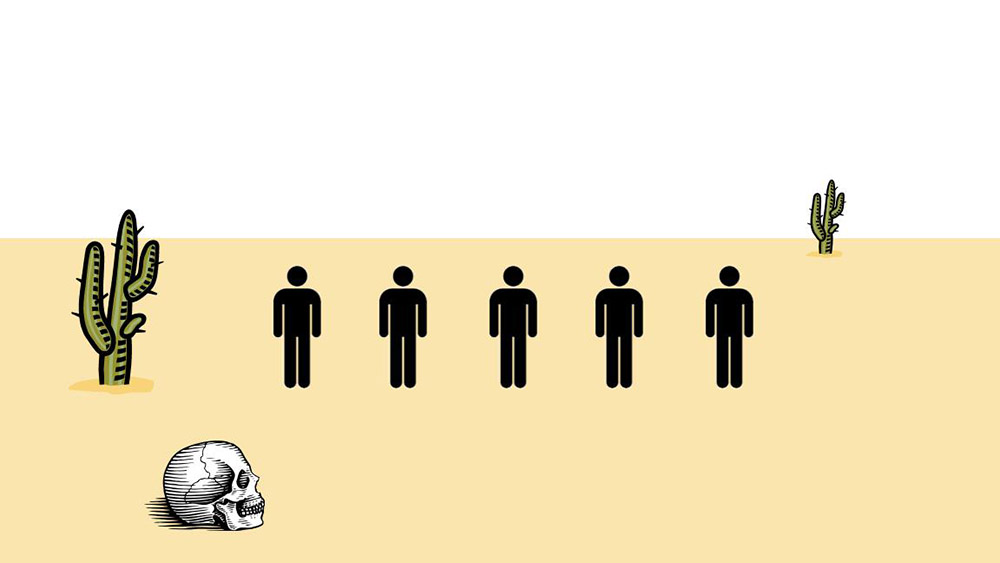

プレイヤーは武器を持てば互いに戦いたくなるのが常だ(左)。一方で武器のない荒涼とした世界で他者に遭遇すれば、心細さが解消される(右)

もっとも、強大な敵と報酬というサイクル下では、プレイヤーは相手より報酬に価値を置きがちだ。これに対して敵が弱く、報酬も魅力に乏しければ、プレイヤーの関心は他者に向くことになる。しかし、その場合は武器が存在しないことが前提だ。武器があれば殺し合いになることは明らかだからだ。こうした理由によって、『風ノ旅ビト』では武器・敵・エフェクト・アイテムなどの要素をできるだけ排除すると共に、荒涼とした、不安感を覚えるような舞台が設定された。他人と出会う人数や頻度も減らし、心細い環境で人を発見させることで、安心感を創出させるようにしたのだ。

ポイントは「他人とつながりたい欲求を、プレイヤーに自然に抱かせること」をコンセプトに掲げたこと。その上で、最適な舞台とゲームデザインを考案したことだ。「自分という存在は小さく、傷つきやすい。それに対して世界は大きく、畏れを抱く対象である。そのような世界で出会う相手だからこそ、相手とつながりたい、理解したい、ともに歩みたいと強く思うようになるんです」。

もっとも、開発中は「ゲームがつまらなくなるのではないか」という懸念もあったという。しかし、こうしたデザインを選択したからこそ、新しいゲームになったのではないか......水谷氏はこう説明した。

ただし、コンセプトが斬新すぎただけに、開発中は個々のメカニクスデザインで齟齬も生じたという。第一にアイテムの存在だ。『風ノ旅ビト』では通常より高くジャンプできるアイテムが存在する。同じ場所で2人の「旅ビト」が存在し、アイテムを取得できるのが片方だけだったとする。その場合、アイテムを入手できなかったプレイヤーには不満が生じる。そこで産まれたのが「アイテムが消費されて、空高くジャンプした『旅ビト』の足下に、同じアイテムが落ちるようにする」というアイデアだ。これにより、アイテムが得られたプレイヤーの側に、感謝の念が生じると考えられる。

とはいえ、人の感情はそこまで単純ではない。アイテムを獲得する行為が大変だった場合、先んじてアイテムを得た側が、相手に「タダ乗りされた」と感じることもあり得るからだ。「この感情を責めることはできません。人間なら自然にもちうる感情であり、責められるべきはそのような感情をもたらしたゲームデザインにあります」。そこで『風ノ旅ビト』では、最終的にアイテムをステージ上のいたるところに配置し、アイテムを使用してもなくならないようにした。これによってはじめて、プレイヤーが互いに敵意をもつことなく安心した感情が保てるようになったという。

また、開発段階では「旅ビト」同士に接触判定があり、互いに押したり、引いたりできた。これは行く手を阻む障害物を、互いに協力して乗り越えさせるためだった。崖の途中にあるアイテムを協力して入手する、などは好例だ。しかし、テストプレイでは思わぬ結果がみられた。トラップや崖などに相手を追いやって、殺してしまう例が多発したのだ。もっとも、水谷氏は「ここでもプレイヤーを責めることはできない」という。見知らぬ3D世界に降り立ったプレイヤーは赤ん坊のようなもので、その世界における行動規範や倫理観を、ひとつずつ試しながら学習しているにすぎないからだ。

その結果、『風ノ旅ビト』では「旅ビト」同士の当たり判定がなくなった。その一方で、「旅ビト」同士が重なり合うことで、互いに空をジャンプするために必要なエネルギーが回復するようにした。つまりアイテムだけでなく、互いの存在が自分にとってのリソース源になるようにしたのだ(このことは前述した、空高くジャンプするためにアイテムを取り合うという問題の解決にも貢献した)。ここでようやくプレイヤーは、相手の存在が自分にとって好ましいものであると認識し、積極的につながろうとするようになったのだ。

最後に説明されたのが、プレイヤー間のコミュニケーションの問題だ。通常オンラインゲームでは、キャラクターネームが頭上に表示される。しかし、時には名前が世界観とそぐわないこともある。そのため『風ノ旅ビト』ではゲームのエンディング後、オンライン用のアカウントIDが画面上に表示されるだけに留められている。チャット・メッセージ・ボイスチャットが存在しないなど、ゲーム中の交流も極端に制限された。人種や国籍を超えたつながりを生むことで、これらがネガティブに働くことがあるからだ。しかし、だからこそ『風ノ旅ビト』における他者の存在は、非常に印象的なものになった。

この方針は最新作『Sky 星を紡ぐ子どもたち』でも引き継がれている。『Sky』は最大8人まで同時に楽しめるアクションアドベンチャーだが、自分でキャラクターネームをつけることはできない。そのかわり他人の名前のみを自分でつけられるという、ユニークなシステムを採用している。主なコミュニケーション手段もジェスチャやサウンドなど、テキストに依存しないものだ。チャット機能は存在するものの、互いにフレンド登録を済ませなければ使用できない。このようにコミュニケーション手段を制限し、管理することで、ネガティブな感情が生まれにくいように配慮されている。

次ページ:

『Sky 星を紡ぐ子どもたち』における「意図を伝えるためのアート」

『Sky 星を紡ぐ子どもたち』における「意図を伝えるためのアート」

このように『風ノ旅ビト』でつちかった「善意のつながりを生むゲームデザイン」は、『Sky 星を紡ぐ子どもたち(以下、Sky)』でも様々なかたちで継承されている。『風ノ旅ビト』がコンソールゲームからローンチしたのに対して、『Sky』がモバイルゲームから始まったのも(※2)、より多くの人に遊んでもらいたいという願いからだ。また、同作を通して揺さぶりたい感情も「他者とのつながり」だけでなく、他者への思いやりや、他人と一緒に体験する驚き・ワクワク感といったものにスケールアップしている。つながることは手段であり、その先の感情をより明確に意識するゲームデザインが志向されたのだ。

※2:『風ノ旅ビト』は2012年3月にPS3、2015年7月にPS4、2019年6月にPC、8月にiOS向けにリリースされた。『Sky 星を紡ぐ子どもたち』は2019年7月にiOS版、同12月にAndroid版をリリース。今後MacOS、tvOS、PC、家庭用ゲームでもリリースが予定されている

ゲームの目的は「雲の中の王国で目覚めた『星の子ども』となり、空から落ちた星々を天に還す」ことだ。もっとも、より間口が広がるように、現代風のソーシャルコミュニケーションがふんだんに採り入れられている(同社は本作を「ソーシャルアドベンチャーゲーム」と称している)。そのためステージの多くは、個々のプレイヤーが自由に過ごしつつ、心地よさが感じられるように、色鮮やかで生命感に満ちあふれ、バラエティに富んだ内容になっている。もっとも、旅の後半で世界が強大に、自分が小さく、傷つきやすい存在になる点は継承されている。その上で自己犠牲の要素を高めている点も特徴だ。

それでは、こうした感情を揺さぶるために、どのようなアートワークが試みられたのだろうか。ここで説明は背景3Dアーティスト&アートマネージャーの吉野令佳氏にスイッチした。吉野氏は「ゲームづくりはまず、プレイヤーの心を動かすために、どのようなゲーム体験を作りたいか考えるところからスタートします」と切り出し、そのための手法や答えは人によって異なると説明した。ゲームデザイナーならゲームデザイン、アーティストならアートワーク、サウンドデザイナーなら音楽や効果音が、そうした手段に相当するというわけだ。

その上で吉野氏は「自分自身が何に動かされるか、どう動かされたいかについて考えたとき、たどり着く先にはいつも『畏怖』という感情があります」と説明した。

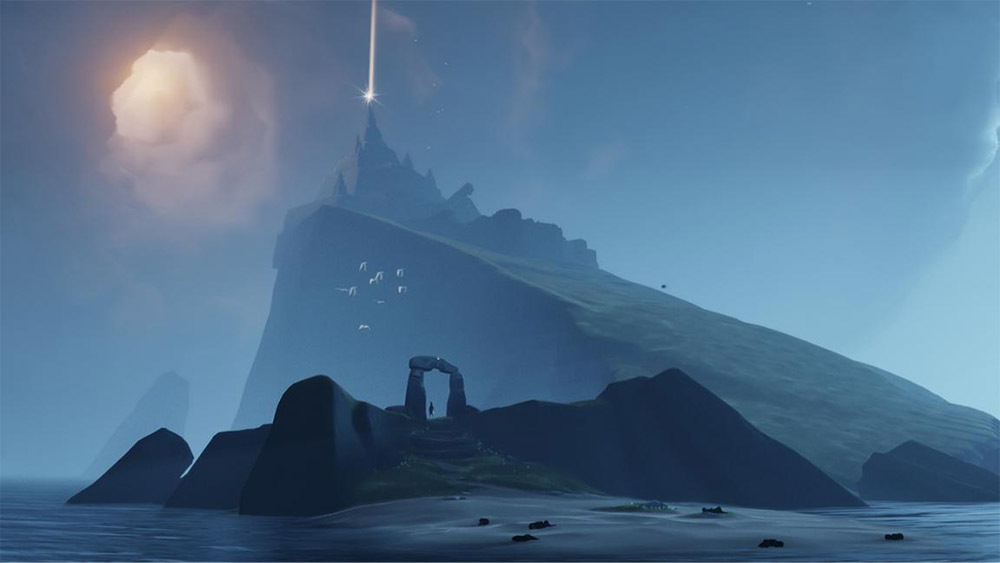

もっとも、前述したように人によって答えは異なる。そのため、実際の制作では様々な役職のメンバーが集まり、互いの長所を活かしつつグループを組んで、それぞれのエリアを担当していく。アーティストという立場でいえば、作りたい仮想世界のイメージをビジュアル面でどのように活かしていくのか。どのように仮想世界をエキサイティングにできるかを考えることも重要だ。「海の中の世界、重力法則が異なる世界、スケールがとても大きい、あるいは小さい世界。現実にあって当然のものがない世界。そうした世界を作る努力を弊社では行なっています」。

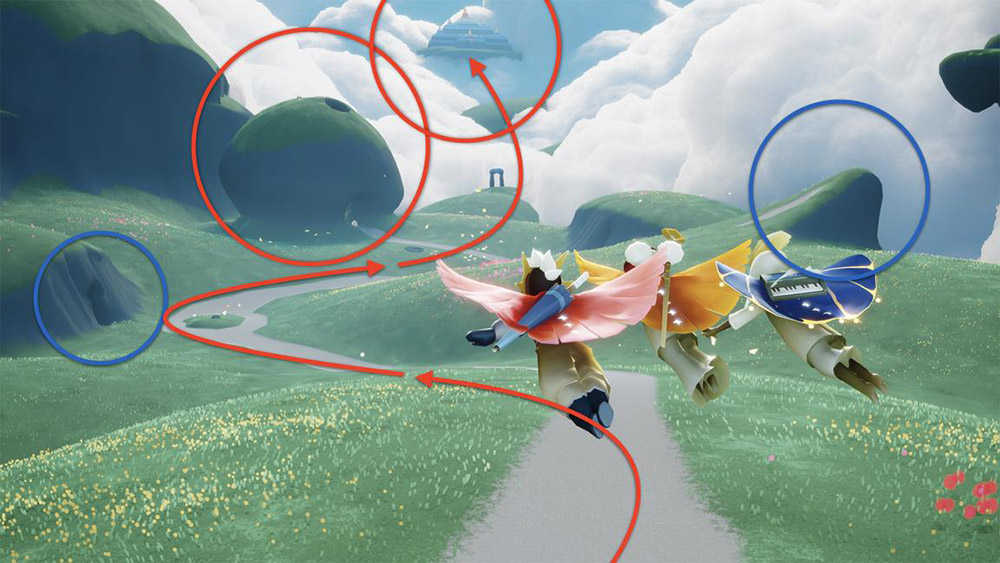

続いて説明は草原エリア・峡谷エリア・書庫エリアのデザインコンセプトに移った。草原エリアはチュートリアルを兼ねた「孤島」の後に登場し、多くの初心者が集まるエリアだ。そのため重要なことは、プレイヤーを混乱させずに次の目的やゴールまで自然に導いていくこと。そこで本エリアではシンプルで美しく、安らかな印象を与えるアートワークとしたうえで、目印となる地形やモニュメント、道路などが配置された。これらはゲームデザイナー(レベルデザイナー)との共同作業となる。必要な場所は目立たせつつ、それ以外の場所は必要以上に目立たせないことも、重要なテクニックのひとつだ。

これに対して峡谷は明るくハイペースで、ドキドキ感が最も高まるように配慮された。「『Sky』の世界で峡谷は古代文明が最も発達した時代を表していて、プレイヤーが受ける感情も、なるべくそのピークに合わせています」。このエリアまで来たプレイヤーたちであれば、迷子になったり混乱したりする心配はほとんどないため、もう少し自由にアートが作れるという。空に浮いた建物や天球儀、スケートリンク、レースコースなどだ。これらは精霊たちの贅沢な暮らしや古代のテクノロジーを示すとともに、プレイヤーにひと味ちがったゲーム体験を提供することにも貢献している。

最後に書庫エリアのデザインコンセプトも説明された。ここは古代文明の知識が眠る、図書館的な性格をもつエリアだ。神秘的な感じで、草原とは違う意味で安らかであり、峡谷とは違う意味で壮大なエリアでもある。そのため宇宙空間に浮かんでいるような、現実と夢の間にあるようなアートワークが目指された。このように『Sky』では複数のエリアが存在し、それぞれがプレイヤーに対して違った感情をもたらすようにデザインされている。アーティストだけでなく、ゲームデザイナーやエンジニアなど、チーム全体でアイデアを出し合いながら、開発が進められていくのだ。

期間限定イベント「想いを編む季節」のアート制作

続いて2019年11月18日(月)から2020年1月13日(月・祝)まで開催された期間限定イベント「想いを編む季節」について、具体的な制作事例が説明された。

本イベントは時期的にクリスマスなどと重なったが、吉野氏は「コンセプトは特定のイベントの再現ではなく、この季節ならではの感情を想起させることでした」と説明した。家族や親しい人、友人などが集まって食卓を囲むなど、ぬくもりを感じさせる本イベントのコンセプトは、『Sky』全体のコンセプトともつながる。そこで新しい衣装やアイテムなどをデザインする際にも「あたたかさ」というキーワードが意識され、精霊たちがセーターのような衣装を着るアートワークが生まれた。

セーターに身を包んだ精霊たち

アートワークのデザインと並行して、イベント全体のストーリーやアイテムの方向性が決定される。これが固まると、エリアごとに提供される精霊クエストなどの、より細かいストーリーが設定される。各々のストーリーはプレイヤーが精霊からもらえるエモート(=プレイヤーの感情を表すモーション)に関連付ける必要もある。

また、個々のエリアは人生の様々なステージを反映しており、この季節に出てくる精霊たちの年齢とも関係がある。孤島は一番下の弟で、草原エリアは妹、雨林エリアは年頃の兄、峡谷エリアは母親、捨てられた地エリアは父親、書庫エリアは祖父といった具合だ。前述の通り、精霊から与えられるエモートも、エリアに合わせて割り当てられる。捨てられた地エリアでは困難や不安、寂しさなどが体感できるように、「行かないで!」といった、少しがっかりした感情が伝わるエモートが選択された。

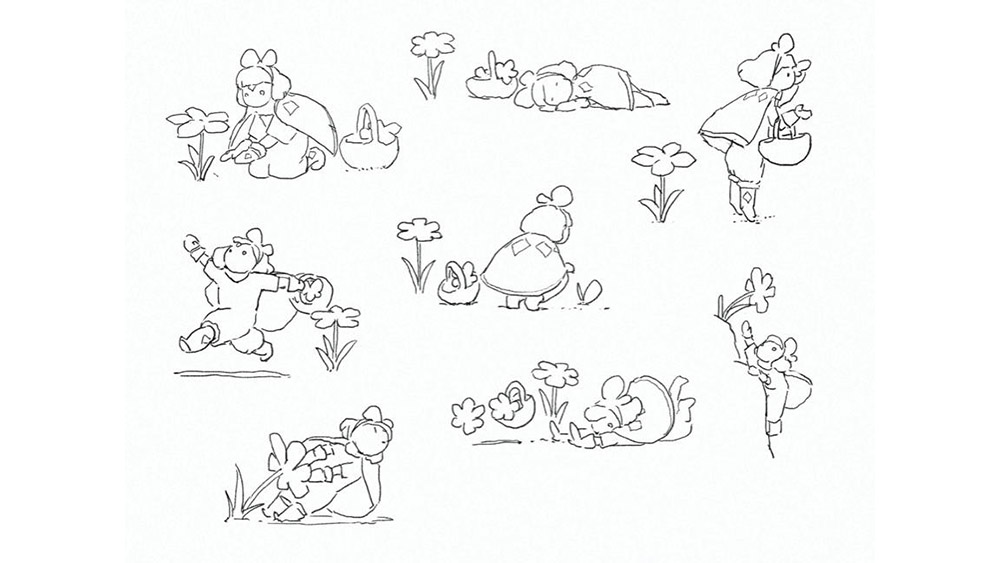

エリアごとに展開される精霊クエストのストーリー(左)と、エモート(右)のアイデアスケッチ

エモートの「行かないで!」のモーションで、上が低レベル版、下が高レベル版。モデルは仮だがモーションは完成版だ。エモートは全種類グレードアップできるようになっていて、いずれも高レベル版は意図した感情をより強く表現することを念頭にブラッシュアップされている

もっともアセット制作は開発リソースとの戦いでもある。同社ではゲーム開発に必要なアニメーションを、1人のアニメーターが担当しているという。しかし、限られた時間の中で最大限の成果を得るためには、作業量と優先順位の調整が必要だ。そのためマルチプレイよりもシングルプレイ、エモートよりもポーズといった具合に、比較的軽めのアニメーションを優先しつつ、全体のバランスが取られている。モデリングやオーディオなどのアセットも同様だ。

さらに開発の全工程で、ゲームデザインやプログラミングなどの要素が加わる。そのためワークフローは常に行ったり来たりをくり返すことになるという。約20名程度という小所帯だからこそ可能な、インディゲームならではの開発スタイルだ。「この往復が少なくなって、全てのチームが同じ地点にたどり着くと、最終的なリリースまで残された時間いっぱい、クオリティを磨き上げるフェーズに入ります」。もっとも、仕上げの段階でも相応の期間を必要としたのは、言うまでもない。実際、本作は完成まで7年も要したタイトルとなった。

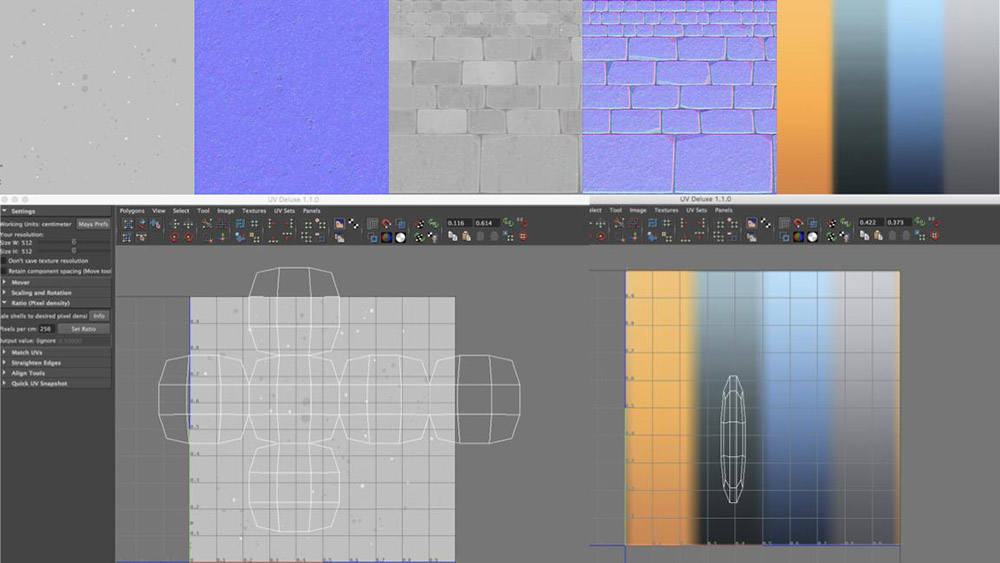

『Sky』におけるシェーダ構成(左)と、実際の使用例(右)

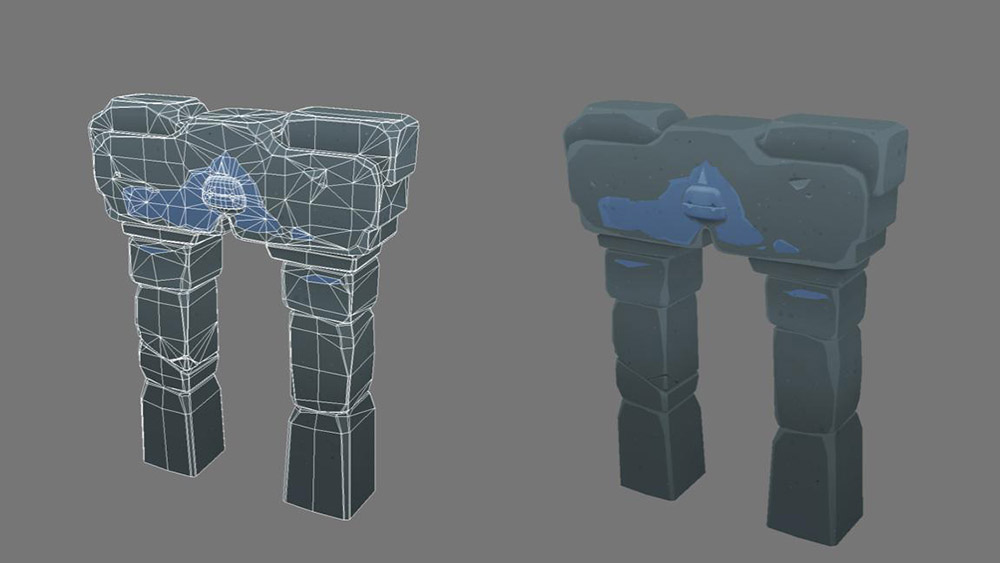

最後にアートワークの技術的な側面も解説された。本作の特徴のひとつは前述の通り、「大きな世界と小さな自分の対比」だ。実際に世界の住人である精霊やNPCは、「星の子ども」よりスケールが大きめに設定されている。そのため、はじめに参考になるスケールを階段やドアなど、現実で馴染みの深いアセットを用いて表現する。一方で本作はモバイルゲームであるため、できる限りモデルの頂点数やテクスチャの解像度を落として、メモリを節約する必要がある。そのため3Dモデルの制作では、タイリングテクスチャとランプシェーダを併用し、見た目のバリエーションを増やしつつ、単調に感じさせない工夫がなされている。

モチーフから3Dキャラクターがモデリングされる過程もビデオで紹介された。1つの髪型をモデリングするのに、1時間半から2時間が費やされるという

[[SplitPage]]ゲームオーディオがゲーム体験におよぼす影響

続いて講師は水谷氏に戻り、専門分野である「意図を伝えるためのサウンドデザイン」について解説された。水谷氏はオーディオのコンセプトとして、「効果音(SE)で情報だけでなく、『感情』を伝えること」を挙げた。通常ゲームオーディオではBGMで感情を伝え、SEで情報(攻撃がヒットした、ダメージを受けたなど)を伝えることが多い。しかし、本作では効果音にもその役割が求められたのだ。また、「人と人とのつながりを音で感じさせること」を常に意識することも重要だったと述べた。「つながり」はゲームだけでなく、スタジオ全体のビジョンだからだ。その上で5つの項目を紹介した。

●空を飛ぶ時の音

「空を飛ぶこと」は本作で最も基本的なアクションのひとつだ。武器も魔法ももたない「星の子ども」にとって、空を飛ぶことは唯一の特殊能力であり、広大な世界を手軽に移動する上で重要な役割を果たす。また、空を飛ぶことは人間であれば誰しも、子どもの頃に一度は夢見た行為だろう。それだけに空を飛ぶ行為には爽快感と満足感が必要だ。これを演出するため、飛行時の風切り音や羽ばたき音が飛行速度などに基づき、細かく変化するようにプログラムされている。

ただし、ゲーム初心者にとって3D空間を自由に飛行することは、それほど容易な行為ではない。障害物に当たったり、地面に落下してしまったりすることもしばしばだ。そんなときでもネガティブな思いをすることがないように、オーディオ面でも配慮がなされている。具体的には障害物に当たったとき、楽器のように澄んだSEが再生されるのだ。また、空中から地面に降りたときも、地上からジャンプして着地したときに比べて、スムーズでインパクトの少ない音が再生されるようにしている。

雲に触れることや雲を食べることも、子どもなら一度は夢見る行為だ。そこで本作では雲に触れたときだけに再生される、独自のSEが用意されている。「石けんをモコモコに泡立てたときの音」「炭酸飲料がグラスに注がれる音」「熱したフライパンで食材を焼く音」をマイクで録音し、ミックスして使用したのだ。水谷氏は「こうした日常生活で誰もが耳にする音は、生活と密着しているため、記憶と結びつきやすい」と説明する。本作で言えば雲に触れたときに再生することで、飢えや渇きを満たすという、ポジティブな行動の記憶が呼び起こされるというわけだ(※3)。

※3:本作に限らず、こうした現実の音を効果音に活用する手法はフォーリー(生音)と呼ばれ、ゲームや映像作品で多用される。企業によってはフォーリーを収録する専用のスタジオを設置する場合もある

●手をつなぐ音

続いて紹介されたのは手をつなぐ音だ。水谷氏は「手をつなぐ音は本作を象徴する要素であり、人と人とのつながりを表す行為であるとともに、ノンゲーマーに対する共感の輪を広げる意図もこめられている」と説明する。もっとも、実際は手をつなぐ際に何か音が鳴るわけではない。水谷氏も「手をつないだときに、あたたかみを感じさせる音」というオーダーを受けたとき、非常に悩んだという。焚き火の音、夏を感じさせる生物の鳴き声、楽器音など試行錯誤をくり返した結果、たどりついたのが心拍音だった。「改めて考えれば単純な話ですが、相手を感じさせる音になったのではないでしょうか」。

ちなみに実装面でも、本作ならではの工夫がなされている。ゲーム中でくり返し鳴る音だけに、煩わしさを感じさせないように、心拍音は手を繋いで互いが静止しているときだけ、かすかになるように設定されている。その一方で耳に直接聞こえない低音部分のデータを通常より多めに残したため、再生時に端末が効果音に反響して、かすかに震えるのだ。これによって「手をつないだときに鳴る音」の存在に気がついたプレイヤーも多かったという。

●キャラクターの鳴き声

前述した通り本作では、プレイヤー同士がお互いの意思でチャット機能をONにしなければ、直接的な交流はできない。そのためプレイヤーが発する鳴き声は、他のプレイヤーとの重要なコミュニケーションツールになる。また、ゲーム中の生き物に語りかけて様々な助けを得る際にも、鳴き声を発する必要がある。攻撃能力をもたないプレイヤーが危険な場所を越えて先に進む上で、周囲の助けは必要不可欠であり、それだけに鳴き声は重要な役割をもつのだ。「本作のキャラクターは仮面をつけています。そのため鳴き声を素焼きの笛のような音色にすることは、早くから決まりました」。

もっとも、鳴き声のバリエーション制作は試行錯誤の連続だった。本作では困っている生き物を助けて、そのお礼に鳴き方を教えてもらうシーンが多い。そのため生き物をイメージするような音色を様々な「笛」から録音し、当てはめていた時期もあった。鳥はソプラノリコーダー、マンタはオーボエといった具合だ。こうしたデザインは世界観とのつながりを表すには有効だったという。

しかし、生物の特徴を楽器で模倣しただけでは、プレイヤー同士の交流で使用するには役不足だった。ソプラノリコーダーとオーボエの音色を再生し合っても、そこに意味を見出しにくいからだ。試行錯誤の結果、最終的にたどり着いたのが音色は同じでも抑揚を変えることだ。これによって、現実世界と同じように、そのときの感情に即した鳴き声を発せられるようになった。喜びやガッカリといった思いを、鳴き声で相手に示せるようになったのだ。

●ヘッドフォン

本作ではコレクションアイテムのひとつに楽器があり、自由に演奏して互いにコミュニケーションを取ることができる。そこでヘッドフォンというアイテムが考えられた。「星の子ども」が楽器を演奏していると、頭部にヘッドフォンが自動で表示されるアイデアだ。これが転じて、イヤフォン類をつけてゲームを遊んでいるときに、画面上でヘッドフォンが表示されるように仕様変更された。すでに述べてきたように、本作ではサウンドが重要な要素を果たす。一方でモバイルゲームでは、サウンドをミュートにしたまま遊ぶ人も多い。「イヤフォン類をつけて遊ぶことをさりげなく推奨する上で有効だと考えられました」。

ただし、現実世界でヘッドフォンなどを着けているのは、たいてい音楽を聴いているときだ。つまり他人とコミュニケーションを取りたくない、という意思表示につながる。ゲームを遊んでいて、ヘッドフォンを着けた「星の子ども」を見ると、同じような気分にならないか......こうした疑問がもち上がった。その結果、最終的にヘッドフォンはゲームを遊びながら、外部の音楽プレイヤーを再生しているときだけ表示されるようになった。目の前で一緒に遊んでいる人は、もしかしたらゲーム体験の一部を共有していないかもしれない。そのことを見た目で伝えるための機能として用いられるようになったという。

そのかわりに、ゲームの開始時点でイヤフォン類を装着して遊ぶことを推奨するメッセージが表示されるようになった。水谷氏は当初、この表示に違和感があったが、思わぬ効果があったという。スマートフォンユーザーの中には、常時端末をミュート状態にしている人も一定数いる。そのため、βテストの段階ではサウンドの存在に気がついていなかったテスターもいたという。その一方で本作では、イヤフォン類を挿せば、端末の状態によらずゲーム中で音が鳴る仕様になっている。これにより、ゲームサウンドの存在をプレイヤーにしっかり伝えられるようになったのだ。

●楽器インターフェース

前述の通り本作では楽器の演奏を通してプレイヤー間でコミュニケーションが取れる。しかし、楽器の演奏には苦手意識をもつ人も多い。そのため、誰でも手軽に綺麗な音色の音楽が奏でられるように、楽器のUI/UXが工夫された。縦3列、横6行で並んだアイコンがそれだ。中央のアイコンを押すとドの音が鳴り、これを中心に2オクターブの単音が鳴る。ドの音はBGMのキーにあわせてスケールが自動的に移調する上、アイコンの上下の並びは常に6度の和音関係になる。そのため、適当にアイコンをタップするだけでも、常にBGMと調和した演奏が楽しめるというわけだ。

もっとも移動ドという仕様に伴い、同じアイコンをタップしても、BGMの状態で音色が変化するようになった。これはインタラクティブミュージックとしてはユニークだが、既存の曲を演奏する上ではマイナスに働く。幸い演奏中は星の子どもがその場に座り込む姿勢を取る仕様になっていた。そのため星の子どもが静止すると、BGMが徐々にフェードアウトしていき、音が聞こえなくなるのに合わせて、スケールが移動しなくなるように変更された。これに伴い「BGMに合わせて演奏する」という要素は薄まったが、楽器を演奏する楽しさは強まった。

これ以外にも、楽器演奏には様々なアイデアが盛り込まれている。ゲーム中、楽器を演奏中の「星の子ども」を見かけたら、自分の楽器インターフェイスを開いたまま、近づいてみよう。演奏中のアイコンの動きがアニメーションで表示されるはずだ。ゲーム中で演奏方法を教え合う状況が起きることを期待したものだという。他に「ピアノの黒鍵と白鍵の並びをまねる」などのアイデアも検討された。楽器演奏の敷居が高くなりすぎるとして却下されたが、より高度な楽器演奏を楽しみたい人にとって、現状の楽器インターフェイスでは物足りないのも事実。これ以外にも様々なアイデアを温めており、今後のバージョンアップに期待してほしいと述べた。

ミッションを言語化してクリエイティブに活かす

このように『Sky』をはじめ、thatgamecompanyのゲームづくりは、他人とのつながりやポジティブな感情体験というコンセプトに基づいている......水谷氏はこう解説する。アートやサウンドとアセット制作も、そのコンセプトに裏打ちされているというわけだ。その結果、『Sky』はリリース以降、世界中で交流の輪を広げながら、多くの人に愛されるゲームになった。大半のオンラインゲームと異なり、サーバが国や地域別に閉じておらず、世界で共通であることも貢献した。中には日本と中国、アメリカとイランなど、政治的緊張が見られる国々でも、プレイヤー間の交流が数多く見られるという。

もちろん、『Sky』の世界は常にカラフルで平和というわけではない。不安や恐怖を感じさせる演出もあるが、それはプレイヤーをネガティブな気分にさせるためではなく、「世界の大きさと自分の小ささ」を実感させるためだ。これにより、プレイヤー同士が協力して困難を乗り越えようという気持ちが産まれ、絆が育まれるというわけだ。自分が完璧ではないことを認め、その上で他人に何ができるか考えることが、自分という人間を内省することにつながる。「ゲームという体験を通して、自分という人間や、その価値に気がついてもらえる手助けができれば、そう願っています」。

前述したようにゲームがプレイヤーにもたらす感情は、まだまだニッチなものに留まっている。一方でハードウェアの進化に伴い、ゲームクリエイターが表現できる幅はますます広がっている。もっとも、ゲーム開発は慈善事業ではない。高い志と経営面でバランスを取ることが重要だ(水谷氏もQ&Aセッションで「7年にわたる開発の中で、本作が商業的に失敗し、自分のクリエイター人生が終わるかもしれないと、不安にかられたこともあった」と明かした)。それを乗り越える源泉になるものが、個々のクリエイターの勇気であり、他者とのつながりだ。そして、それを育むものがスタジオの社風となる。

ゲーム会社のビジョンには、しばしば「世界一のエンターテインメント企業になる」「面白さを追求する」といった、抽象的な文言が並ぶ。しかし、その内容をきちんと言語化し、クリエイティブにまで落とし込んでいる例は少ない。これが一気通貫しているだけでなく、スタジオの隅々にまで浸透している点が、thatgamecompanyのユニークさにつながっていることが、改めて伝わってきた。「作品に関わる全ての人が、今自分が行なっていることはスタジオのコンセプトをきちんと反映しているか、常に問いかけながら仕事をしています」。世界中のゲームクリエイターに向けられたメッセージだろう。

※『Sky』のストーリーテリングにはGDC2019講演「Evolving Emotional Storytelling in thatgamecompany's 'Sky'」にも詳しい。講演ビデオが有償、講演資料が無償で、それぞれ公開されている。またGDC2020 でも『Sky』のサウンドデザインに関する講演が、水谷氏より行われる予定だ