今回は小物を3DCGで表現してみました。アクセサリーや置物をイメージしています。また、リリースされたばかりの3ds Max 2016の機能も検証したので、少しですがご紹介したいと思います。

※本記事は月刊「CGWORLD + digital video」vol. 203(2015年7月号)からの転載記事になります

STEP1:ソフトの発達と画づくり

▲3DCGソフトの機能がどんどん発達してきて、かなり高度なことも自動でできるようになってきました。とても良いことですが、反面、自動化に頼りすぎると独自性のない、似たようなものしか作れなくなってしまいます。便利なところは使いつつも、"画を描いている"ことを忘れずに、手を動かしていきましょう。

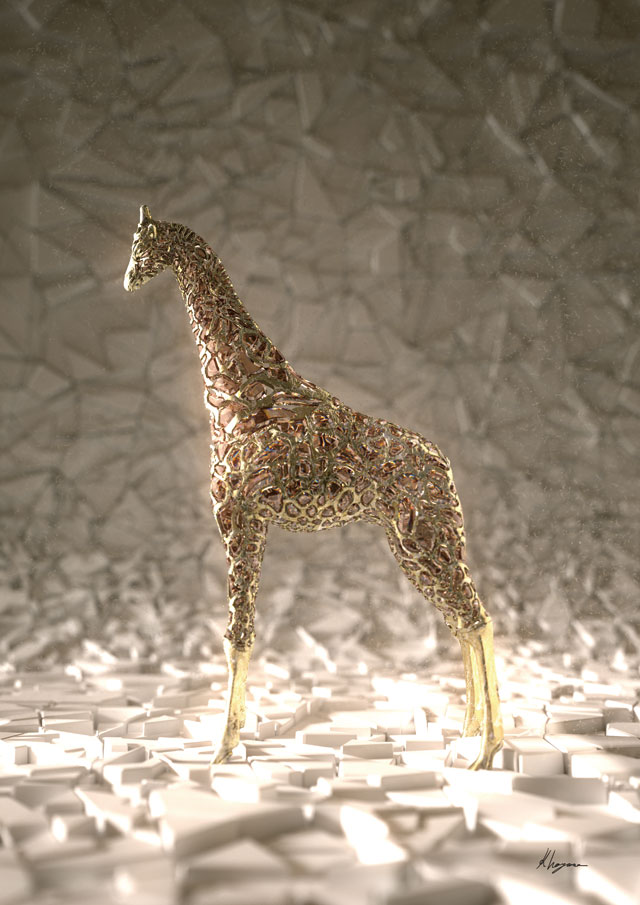

STEP2:完成シーン

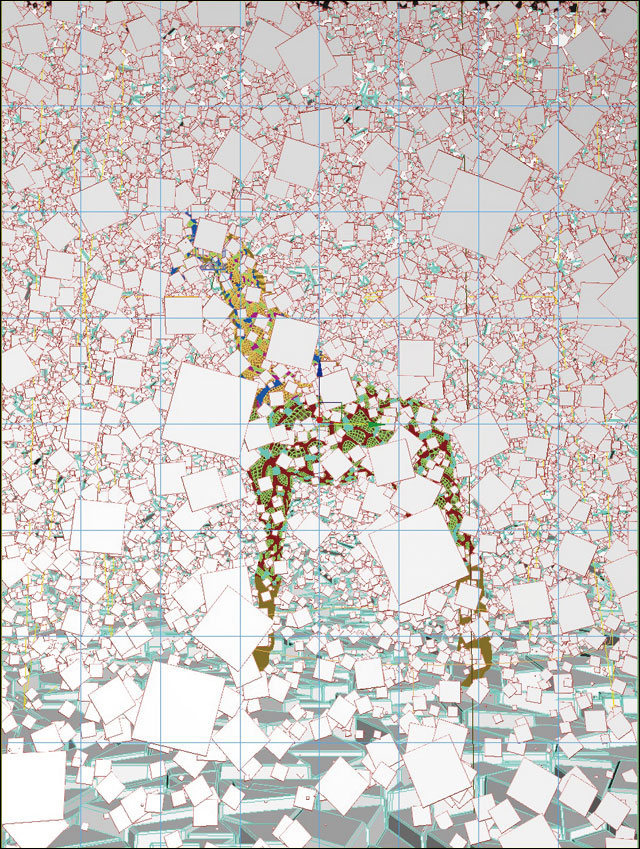

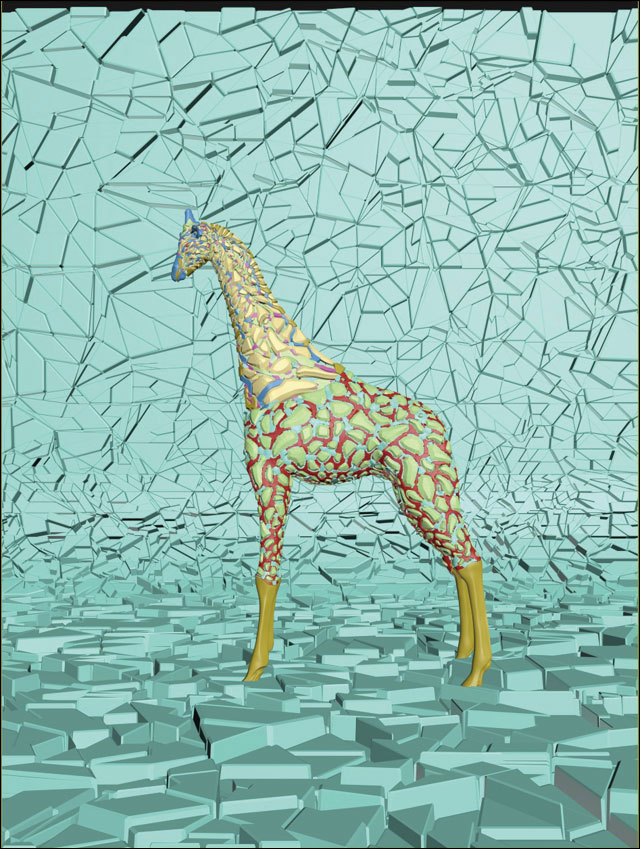

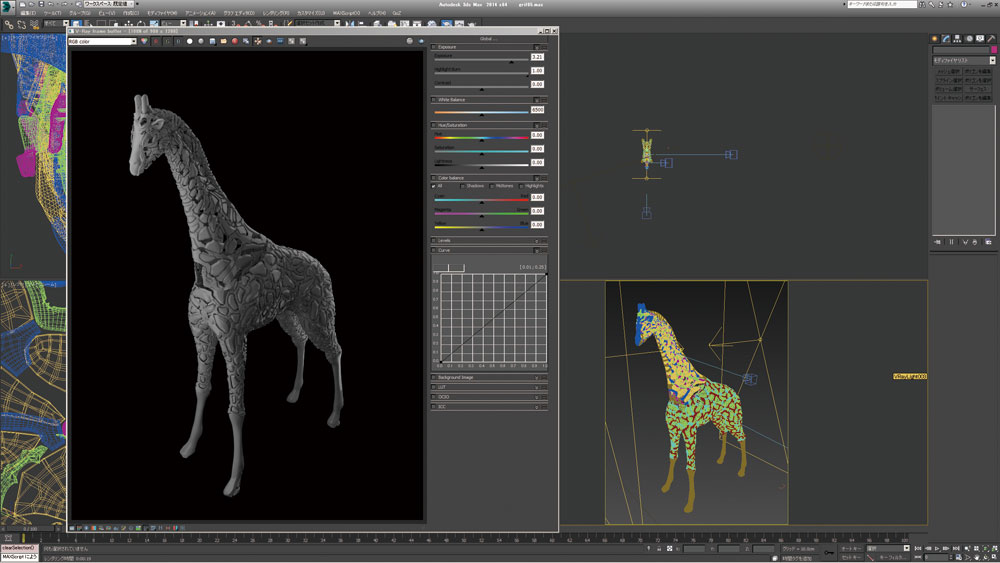

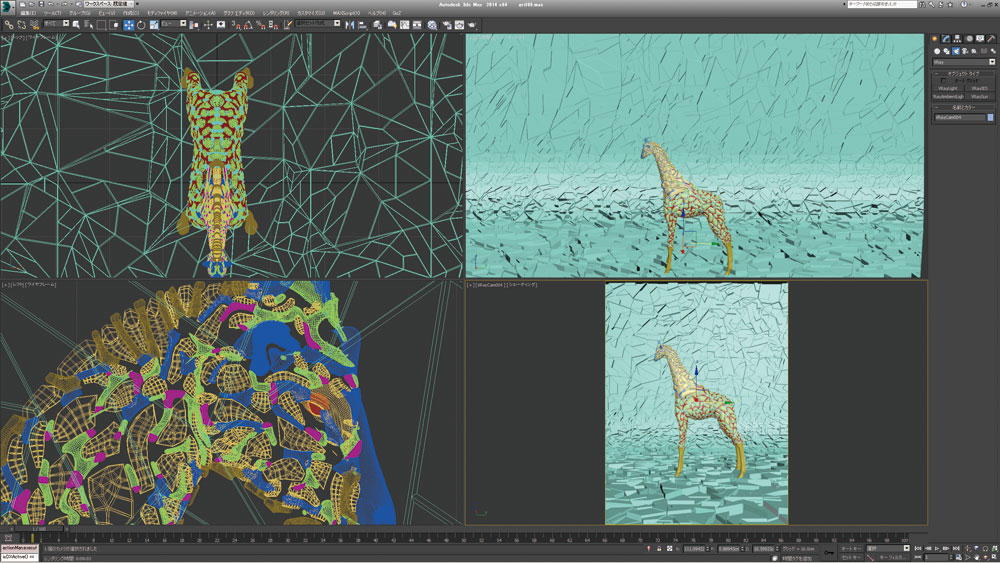

▲モデル画像です。左の画像は全シーンオブジェクトを表示したものですが、パーティクルが邪魔をしてかなりゴチャゴチャしてしまいました。右の画像はメインのオブジェクトのみ表示したものです。

STEP3:モデルの作成

▲最初は自動処理でキリンの模様を作成しようと考えていたのですが、まったく格好良くならず、断念。

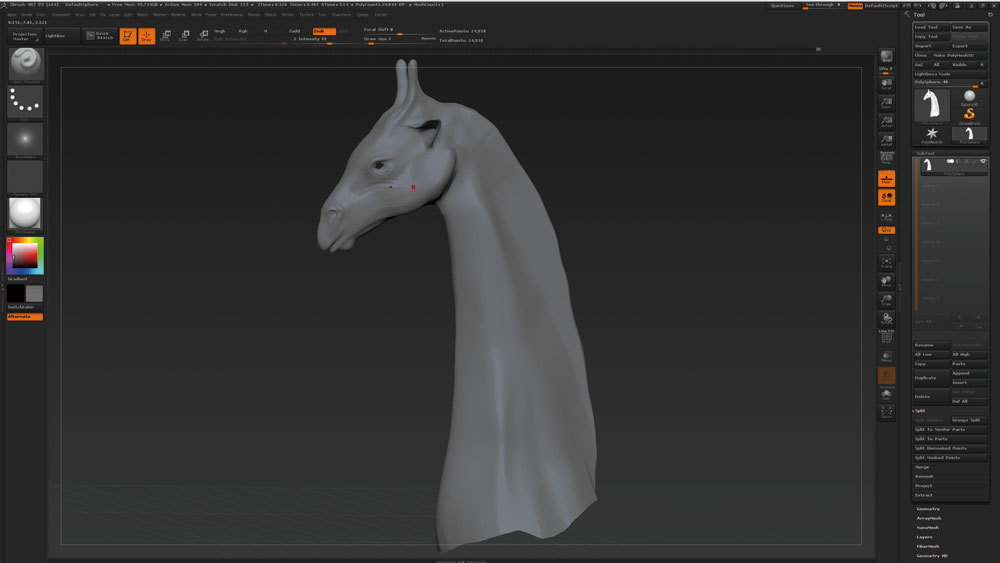

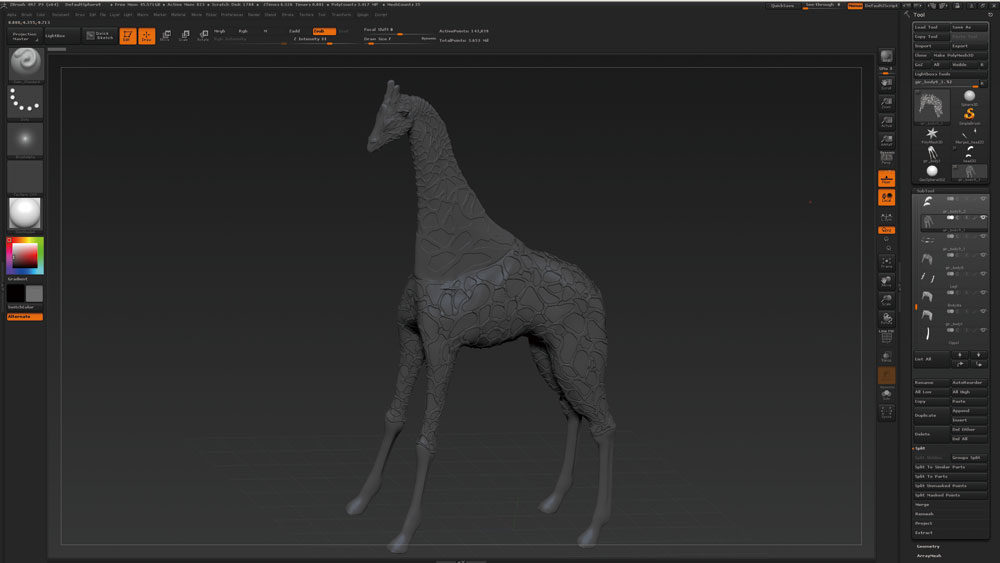

▲ZBrushを利用して、手動でモデルを整えることにしました。まずはテストで首だけ。

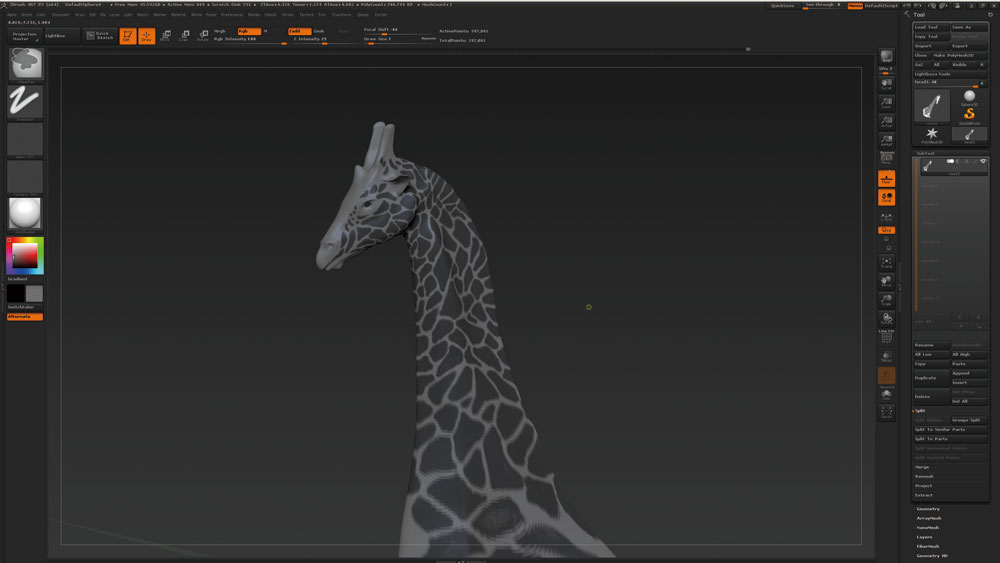

▲マスクブラシで模様をひとつひとつ描いていきます。本来なら、こうした作業を自動処理で行えたら嬉しいのですが。

▲胴体も読み込んで、こちらもマスクで描いていきます。パネルループ機能を使用してモデルを作成。

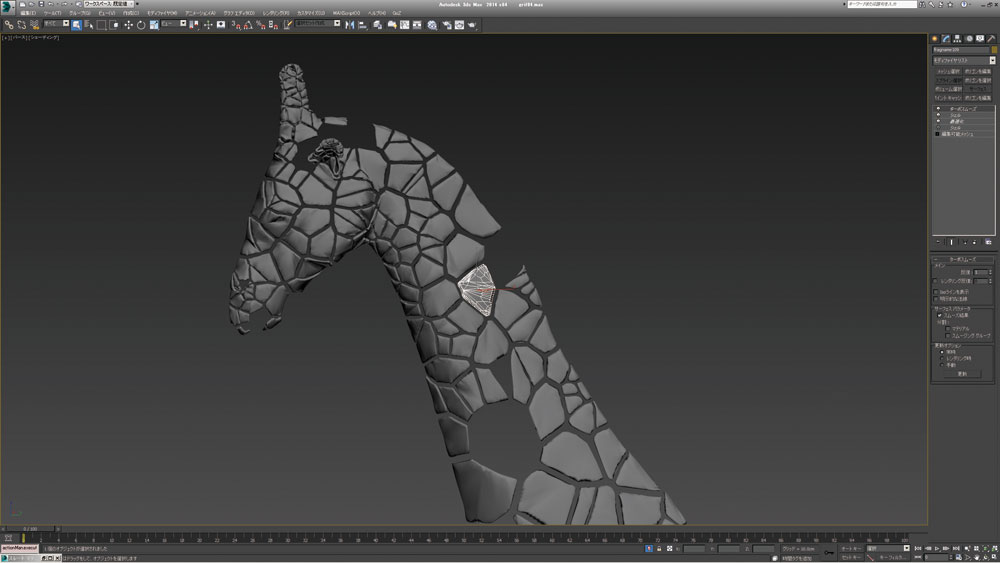

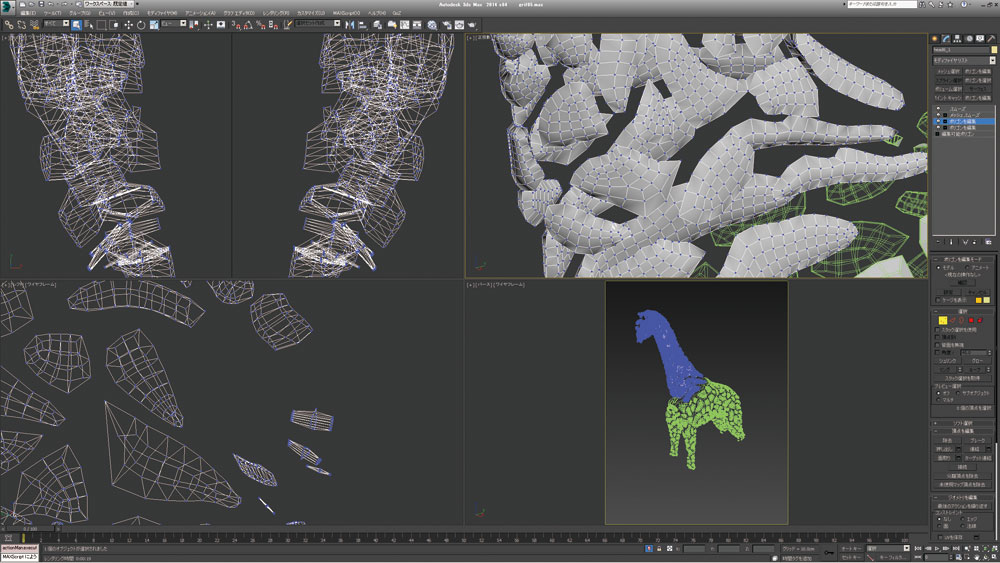

▲濃い模様のクリスタル部分はリメッシュをかけたオブジェクトを3ds Maxで調整して、エッジを立たせます。

▲モデルを分割した後、GoZを使用して3ds Maxに読み込みます。修正をくり返すときなどは、GoZは本当に便利ですね。モデルをレンダリングして確認します。これでキリンのモデルが完成。

STEP4:シーン作成

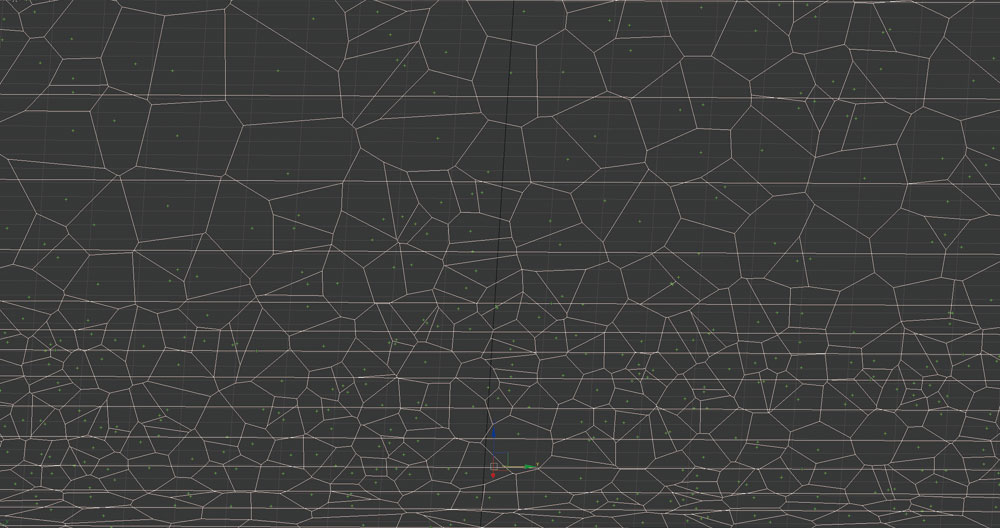

▲背景も模様があるものにしたかったので、手で描こうとしましたが、今度は自分が疲れてしまって断念。そこで、フリープラグインのVoroFragを利用しました。本来は破壊表現に使われるプラグインですが、今回はこれで模様を描きます。

▲その後、面の押し出しを行うことができるフリープラグイン、Greebleを使用してデコボコな背景を作成しました。

▲シーンにキリンを合成。細かいパーツは色分けしておきます。

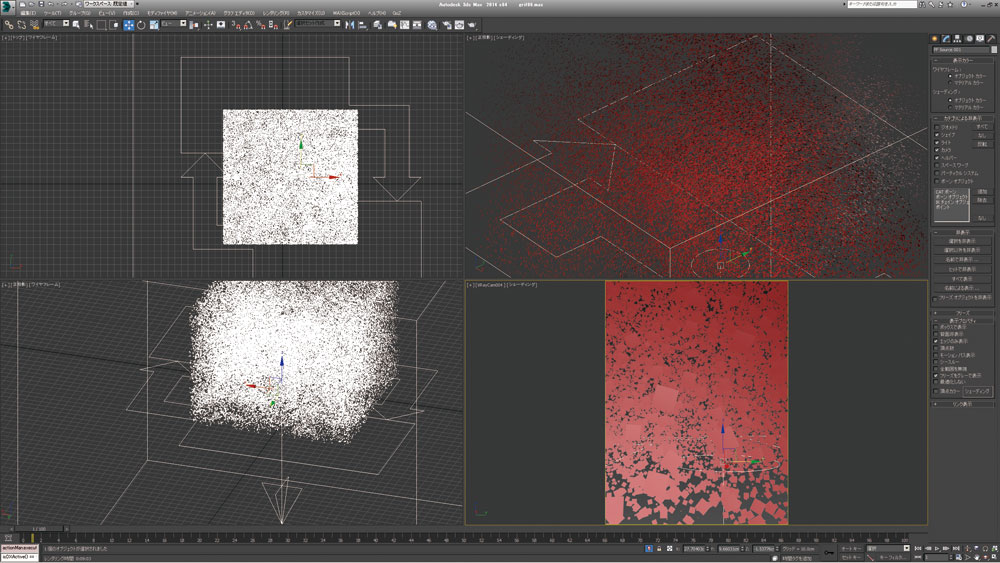

▲全体に漂わせている埃はパーティクルで表現。100万ほどあるでしょうか。

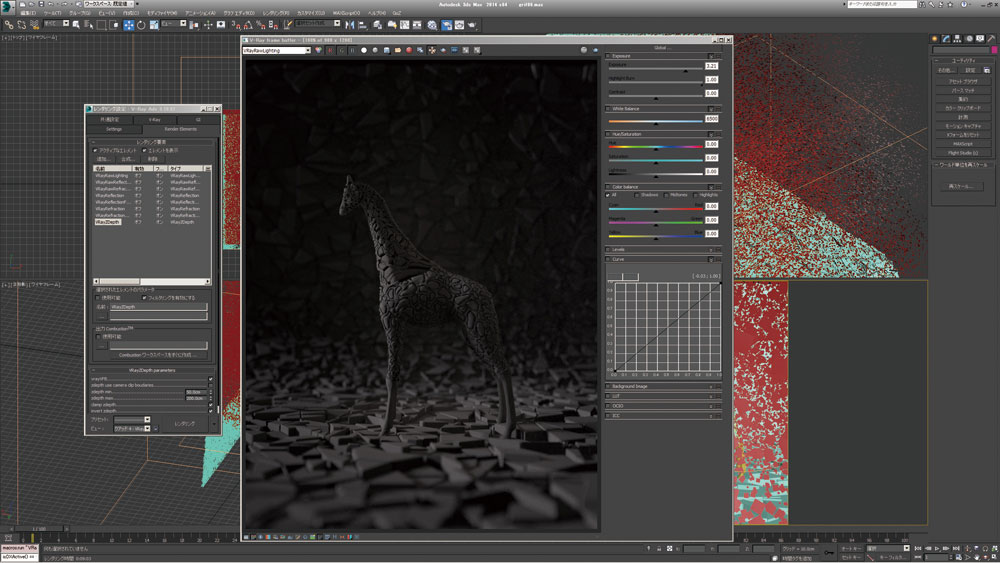

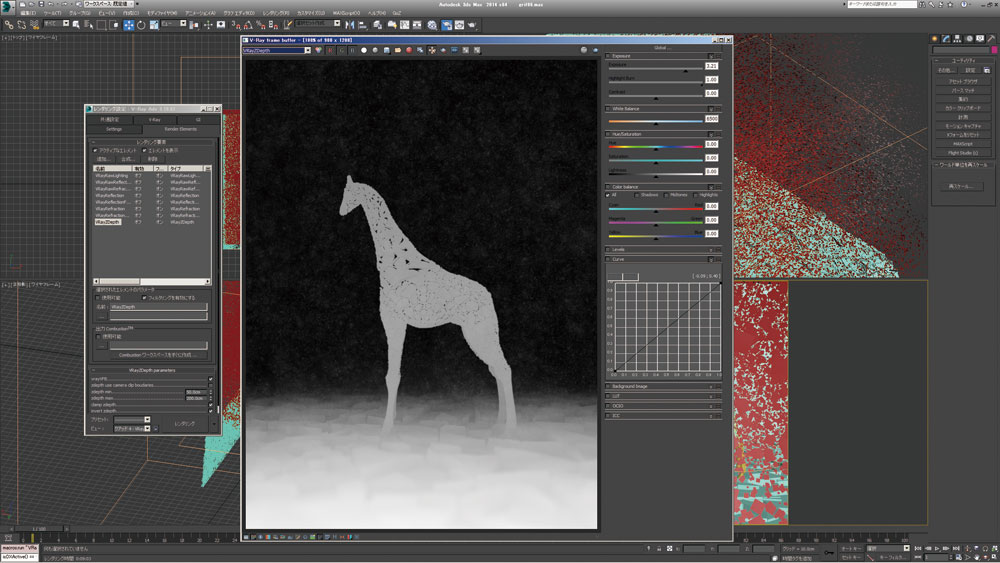

▲いつもの通り、レンダーエレメントで素材も描き出します。

▲当初はZマスクを使用して被写界深度を付ける予定でしたが、今回のようにシーンに細かいものが多いと、このようにあまり精度の良いものができません。そこで今回は被写界深度もレンダリングすることにしました。

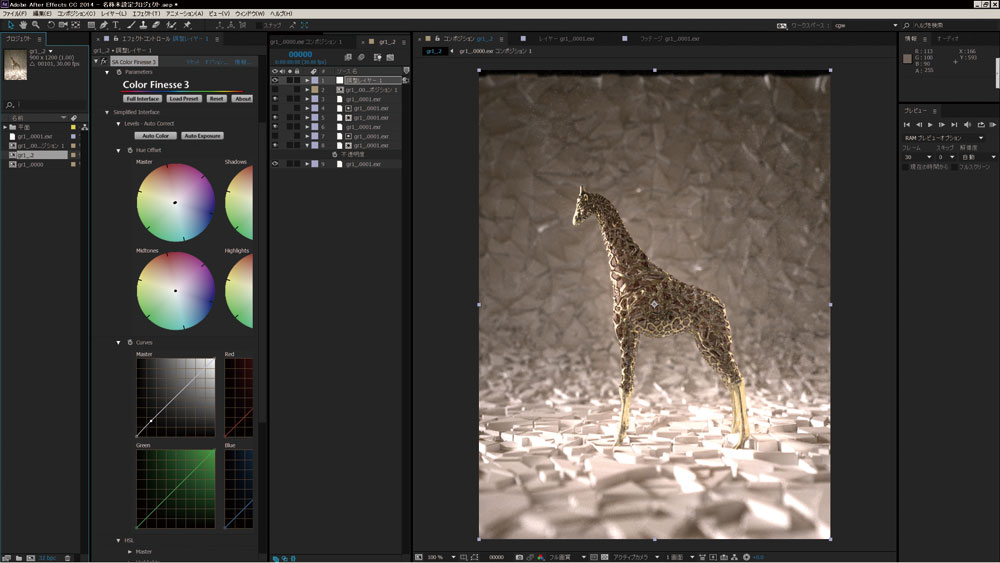

STEP5:合成作業

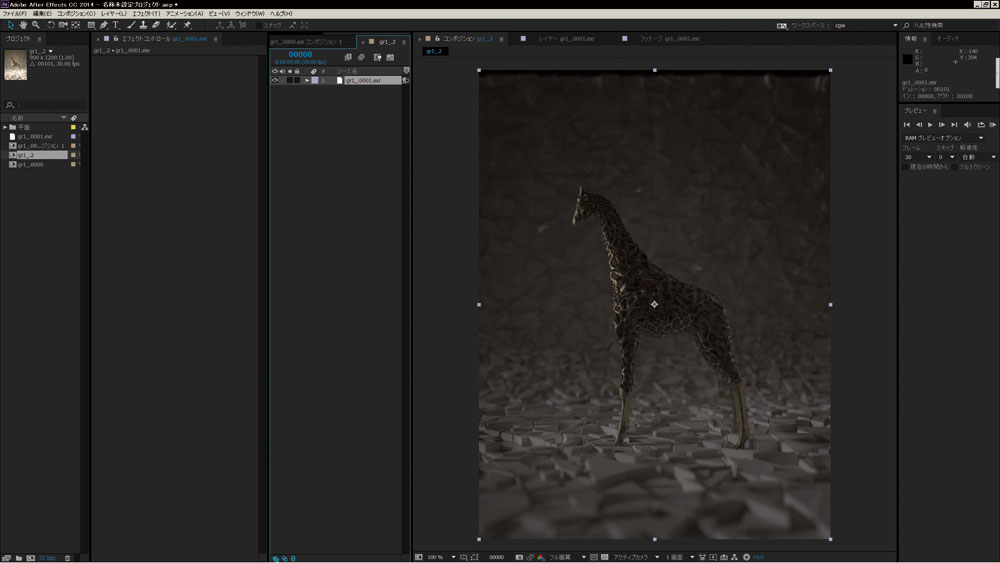

▲After Effectsでレンダリングした画像を読み込みます。

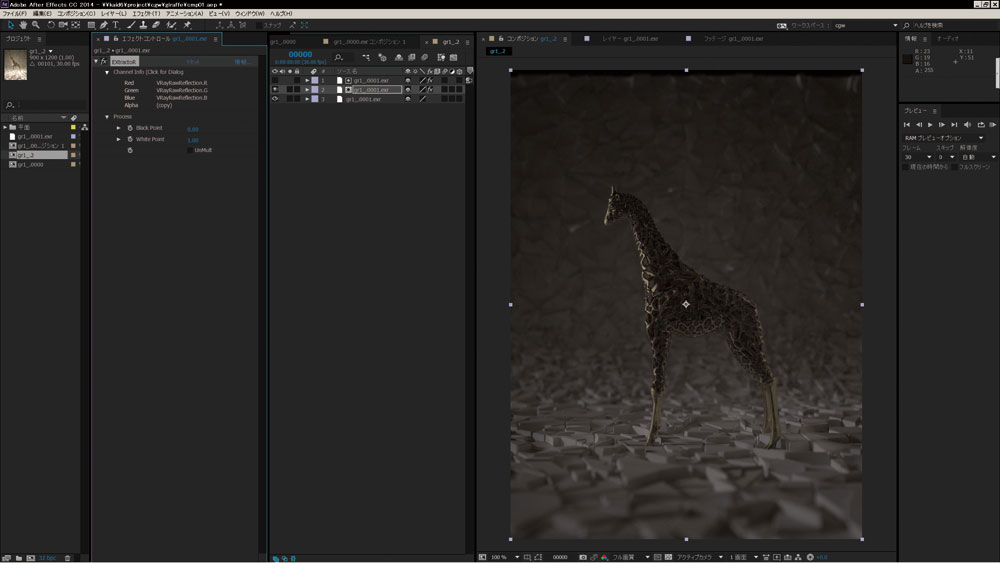

▲フィルタのOpenEXRで反射エレメントを抽出。マスクに反射のフィルタを設定します。

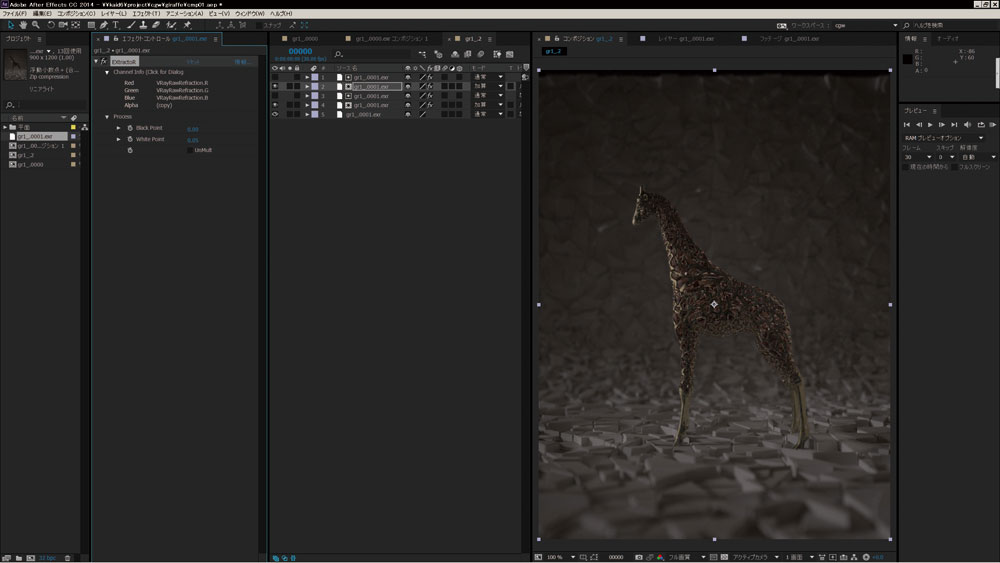

▲今回は屈折もあるので、屈折エレメントも抽出。こちらも同じく屈折のフィルタを使用します。

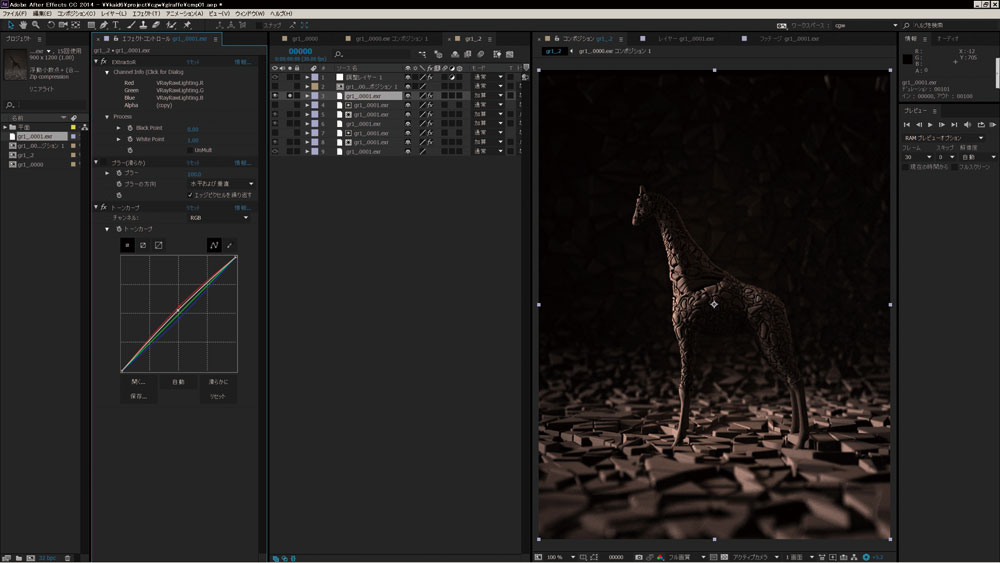

▲ほかに、ライティングもエレメントとして描き出し、シーンのライトの強弱を調整します。

▲最後にカラー調整を施したら完成です。

[[SplitPage]]Basic MAX

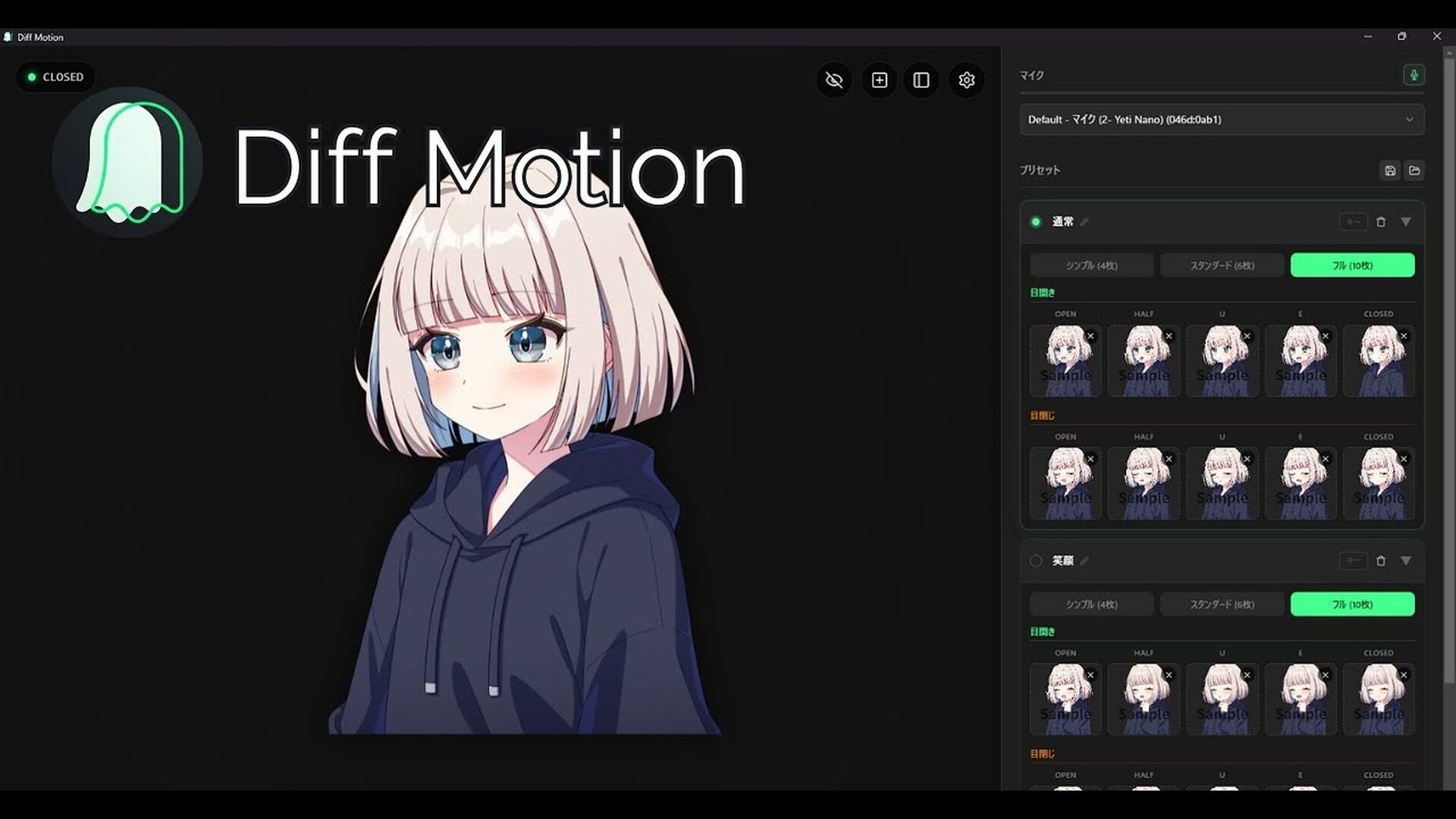

3ds Maxのちょっとした小技を紹介していく「Basic MAX」コーナー。

ですが、今回は小技の紹介はお休みして、新しくリリースされた3ds Max 2016について紹介していきたいと思います。

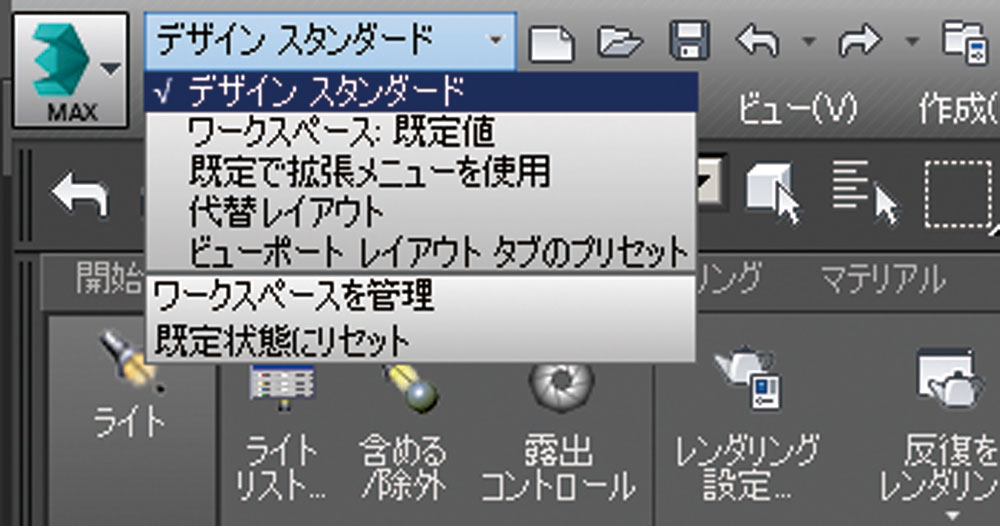

Point1:デザイン スタンダード

▲画面の設定を[デザイン スタンダード]で変えることができます。今回のバージョンから3ds Maxと3ds Max Designがひとつにまとまり、初回起動時に選べるようになったので、そのための様々な配慮がされているようです。

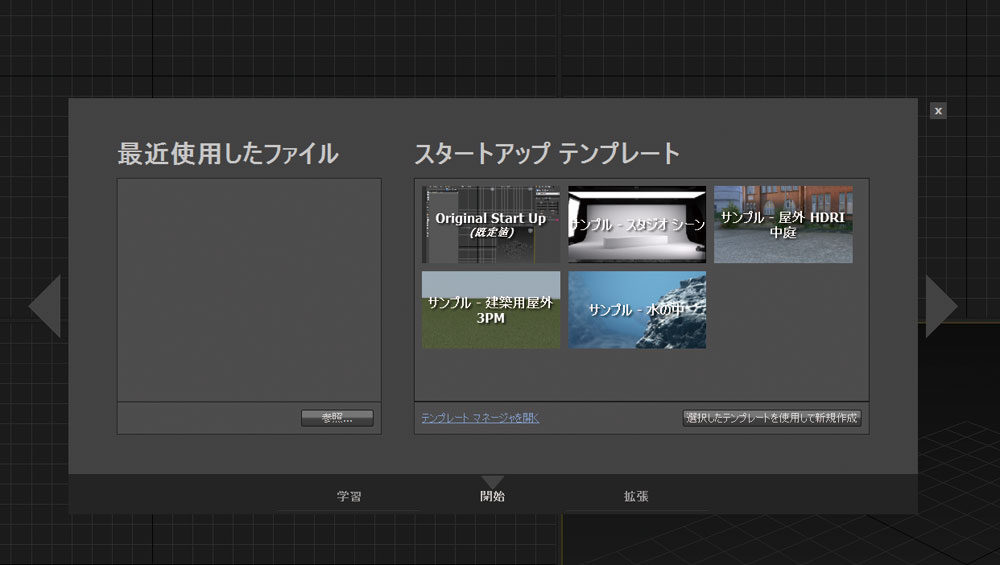

▲さっそく、スタートアップテンプレートをチェック。デフォルトでなかなかのシーンがあります。今後、さらに増えるのを期待。

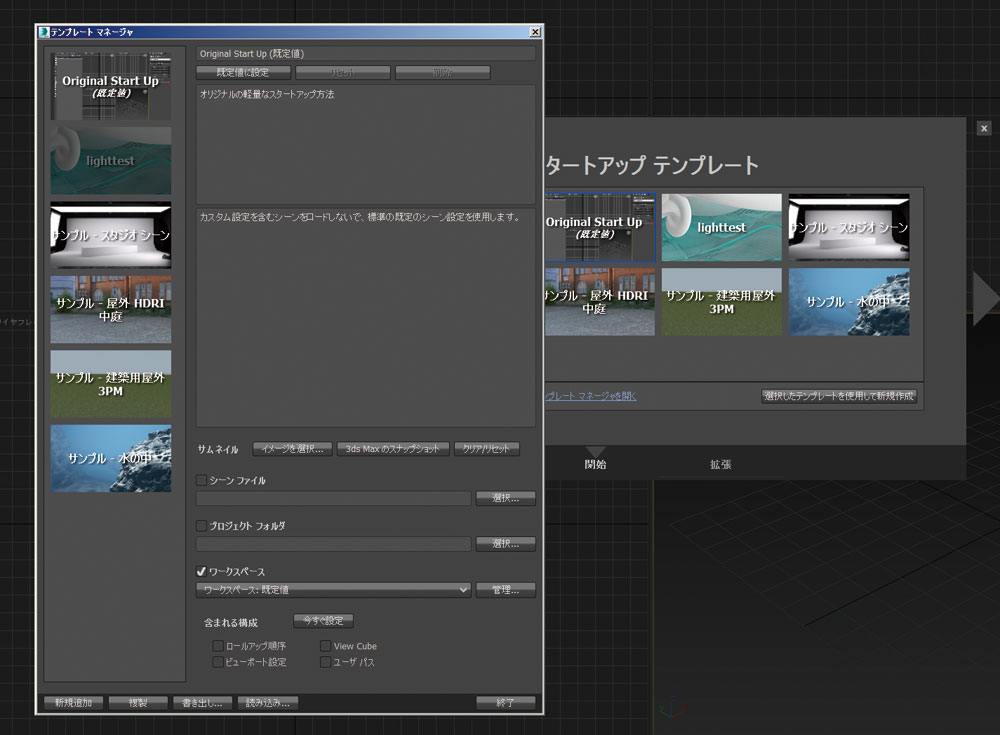

▲なお、[テンプレートマネージャ]では、自分の作成したシーンをテンプレートとして保存することも可能。これはけっこう便利そうです。

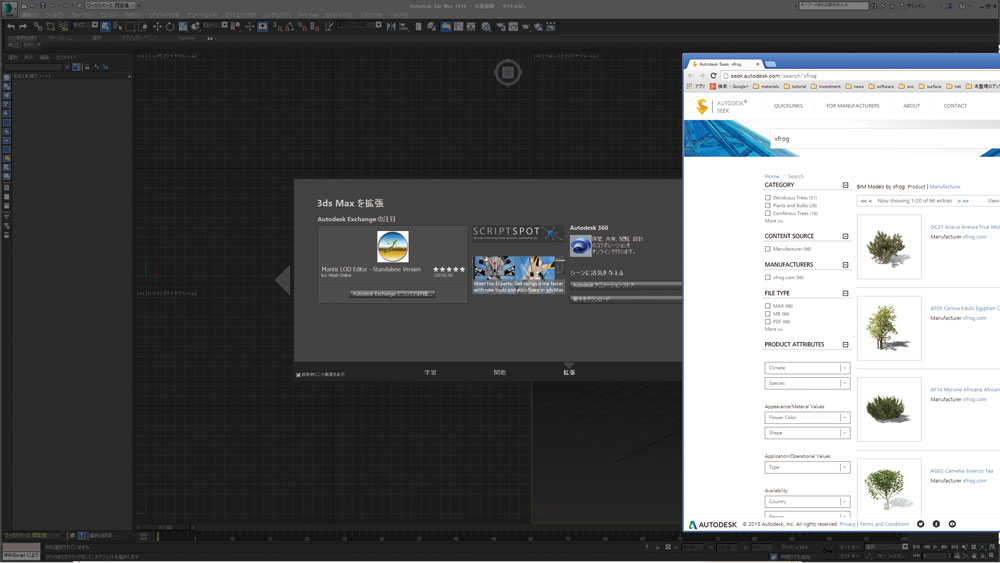

▲「3ds Maxを拡張」の画面からAutodesk 360やScriptSpotなどにアクセスできます。また、樹木などフリーのオブジェクトもダウンロード可能です。

Point2:各種の新機能

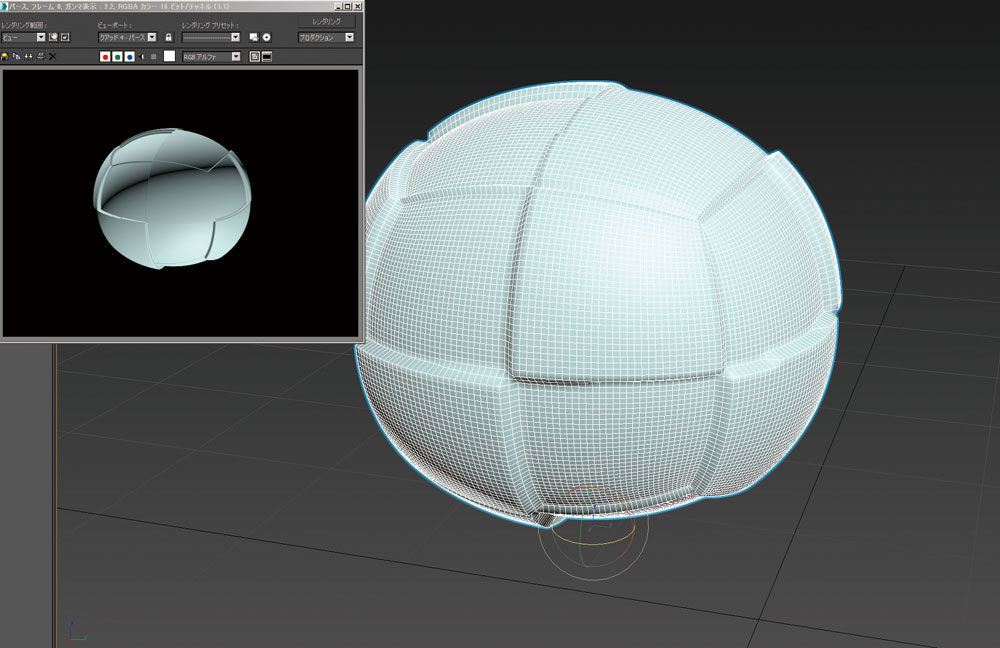

▲新機能のひとつである、ハードエッジ。ZBrushのCreaseエッジのようなものでしょうか。

▲これも今回から標準搭載のOpenSubdiv。ソフト間のSubdivideが統一されました。

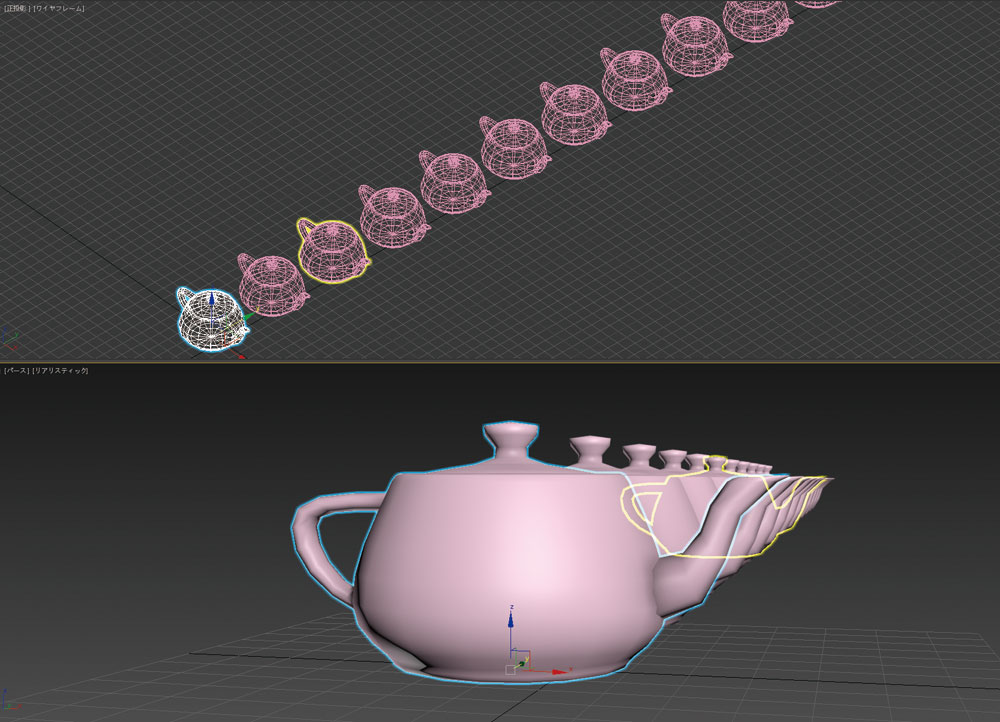

▲さらに、便利になったのは選択機能。隠れたオブジェクトも選択できて、まるでSF作品に出てくるスキャンのようです。

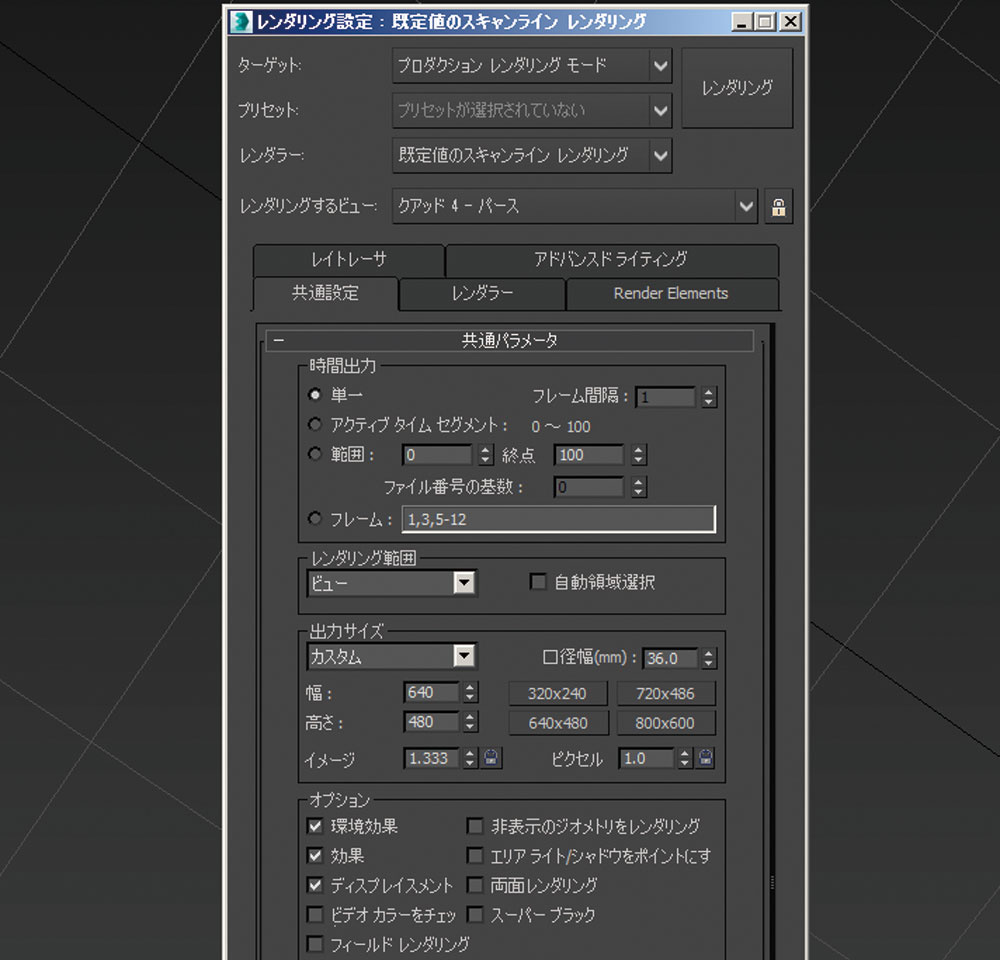

▲また、個人的に少し驚いたのが「レンダリング設定]のレンダリング切り替えが一番上にきたこと。皆さん、それほど切り替えが多いのでしょうか。

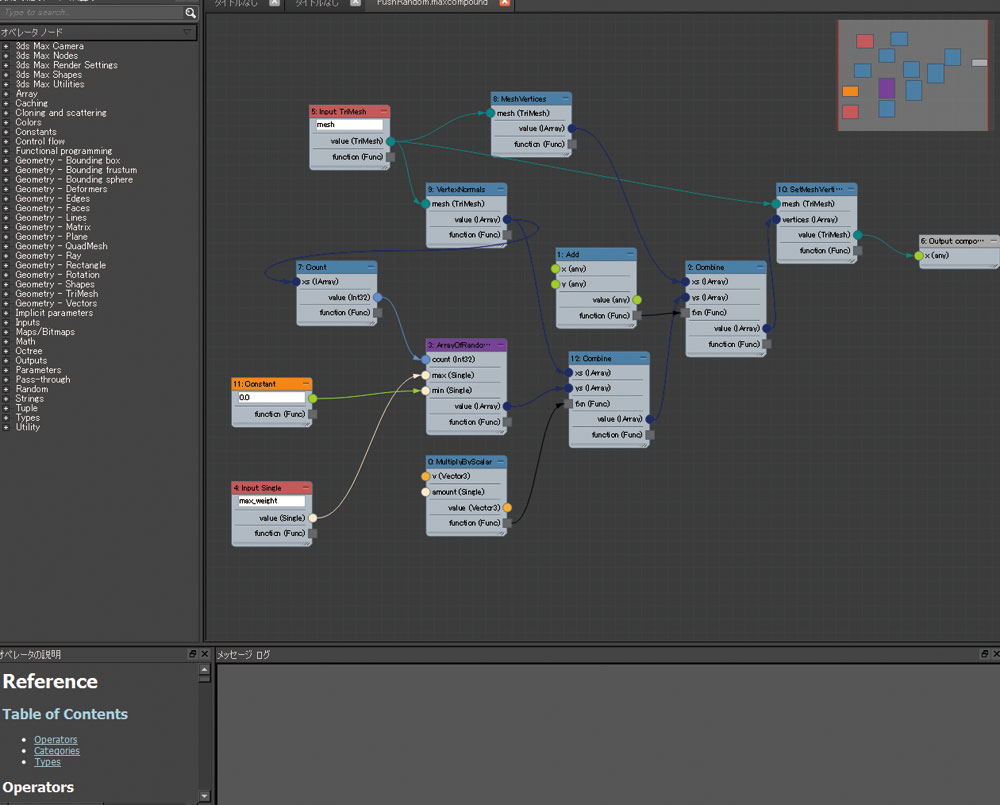

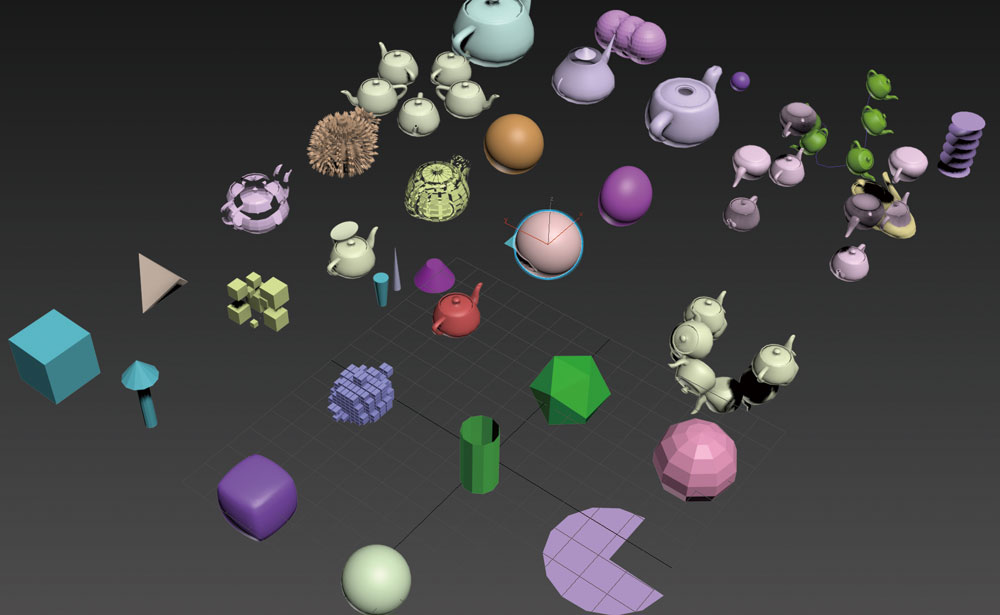

Point3:Max クリエーション グラフ

▲今回の新機能の中でも目玉のひとつ、[Max クリエーション グラフ]。ノードベースのツールとコンテンツ作成環境です。スクリプトのノード版みたいな感じかな。

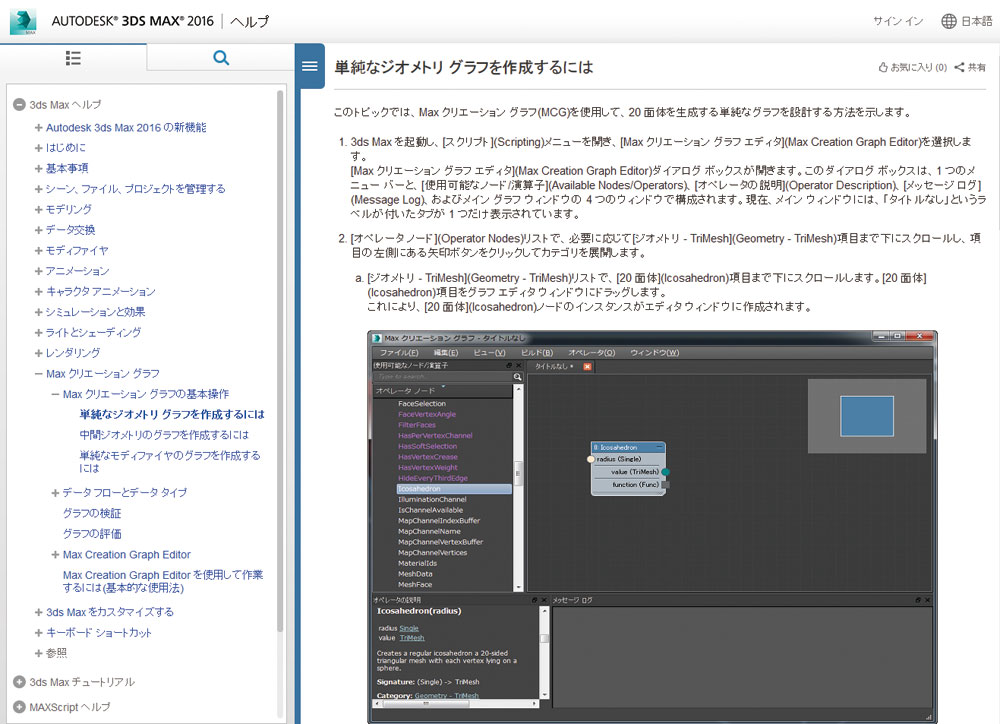

▲2016のリリースとほぼ同時に日本語リファレンスも完成していました。これは嬉しいですね。[Max クリエーション グラフ]についても、ここのチュートリアルが非常にわかりやすいです。

▲また、Autodeskのサイトからサンプルの[Maxクリエーション グラフ]がダウンロードできるので、参考にしてみるといいですね。

[プロフィール]

早野海兵(はやのかいへい)

日本大学芸術学部卒業後、(株)ソニー・ミュージックエンタテインメント、(株)リンクス、(株)ソニー・コンピューターエンタテインメントを経て、フリーランスで活動。2007年(株)画龍を設立。

www.ga-ryu.co.jp

www.kaihei.net

Twitter:@kai_hei