画にプラス要素を。

画には法則があります。

それは長い年月をかけて、様々な先人たちにより研鑽されてきたものです。CGという分野においても非常に有効な法則で、きっとあなたの知恵と技術になってくれることでしょう。 永く、そして楽しくこの仕事をし続けるために。

そして願わくば貴方の人生に+画を。

今回もWeb連載の強みを活かし、動画チュートリアル『CGWORLD Online Tutorials』と連携してお届けします。

手法は変われど本質は変わらず

少し前からさまざまな分野で使用され始めたAIテクノロジー。

画像処理の一端ではチラホラと見え隠れしてましたが、

ここにきて一気に「絵の世界」に入り込んできましたね!

昔から、「そのうちCGはコンピュータ(言い方が古い、笑)がぽっぽと作ってくれるようになっちゃうんじゃない?」とか冗談半分で言ってましたが、

そう思わざるを得ない未来は遠くないようです。

それにしてもAI描画ソフトの登場は、

CG歴30年にして大事件の1つになりそうです。

CGに関する技術革新はこれまで何度もありましたが、

そのたびにとても素敵に、そして便利に環境が変わってきました。

例えば「HDRライティング」の登場。

それまでは何百個もライトを置いていたのですが、

1枚のテクスチャで補えるようになりました。

そして「ZBrushなどのスカルプティングツール」。

高度で難解なポリゴンの組み合わせ技術に頼らなくても、

素晴らしいディテールのモデリングが可能になりました。

他には「Substanceなどの3Dペインティング」。

展開して想像しながらPhotoshopなどで手描きをしたいものが、

まるで立体物に着色するかのように描くことができるようになりました。

その他にも「FUR」の登場や「パーティクル」、「ダイナミクス」、

「リアルタイムエンジン」などなど……。

そんなことができたらきっと素敵だろうな、と願う気持ちを誰かが叶えてきました。

日進月歩の技術革新の中、我々にとって本当に必要なことは何でしょうか。

それはきっと、何百年も変わらない「画創りの本質」。

画創りの手法は時代と共に変化しますが、本質は変化しませんからね。

「自動生成」の歴史をふり返る

AIによる描画ほど高度なことはしていませんでしたが、過去にも「それっぽい自動化された作り方」を模倣してきました。例えば……、

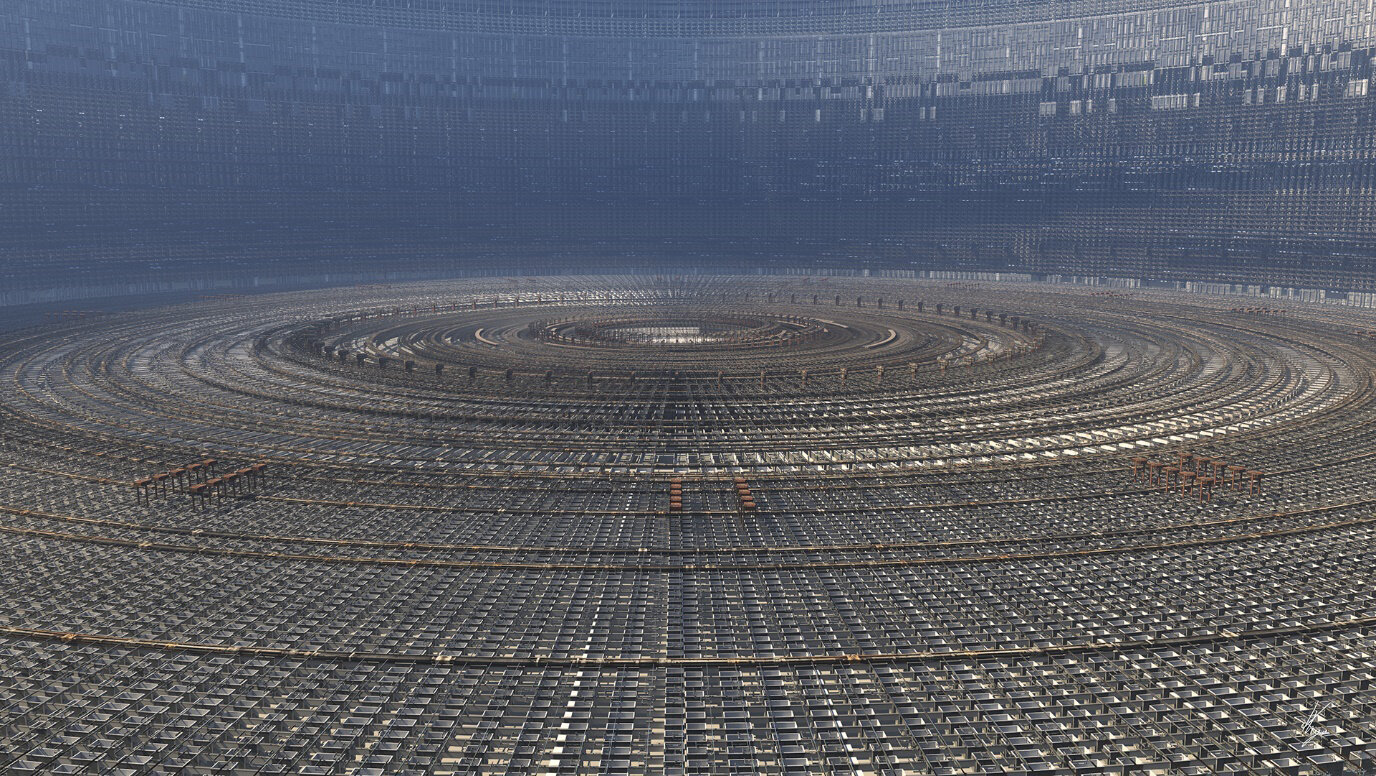

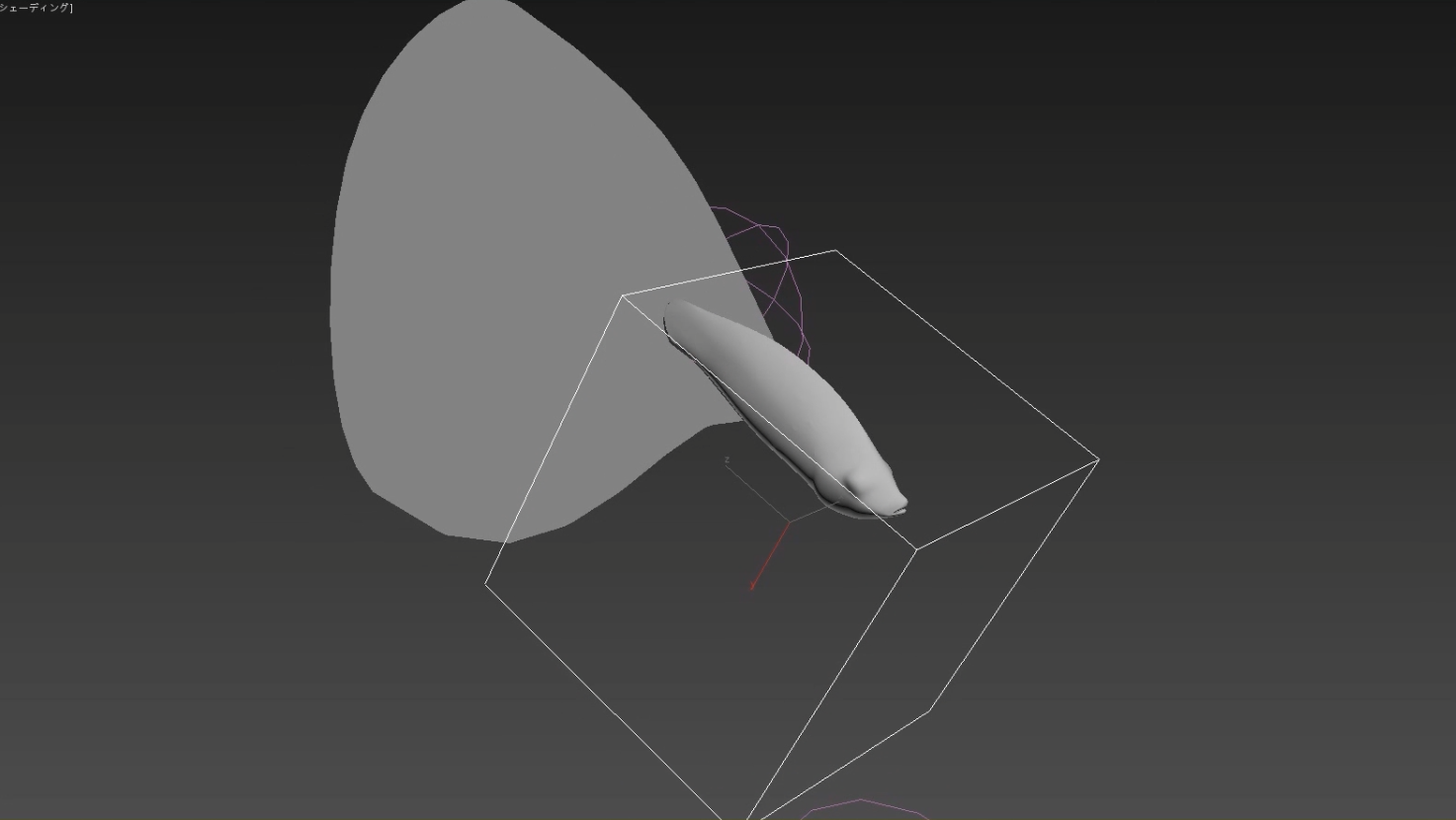

背景の模様は、パーティクルのフラクタル軌跡をスプライン化して自動で作成。「自動で作成」というのも名ばかりではありますが、手で描くよりかは遥かに密度の高いものが短時間で制作できました。

こちらは、パーツの配置をプラグインやMAXScriptでランダムに生成したものです。大量のパーツをひとつひとつ配置するのは気分が落ち込みそうですが、こうやって並べてみると壮観ですね。私はプログラマではないのでごく簡単な「なんちゃってスクリプト」みたいなものを自分で書いて、ランダムに自動で生成してくれるように作ったのですが、このあたりが自動化に対する努力の限界でした。ところが昨今のAIの進化はどうでしょう。夢を見ているかのような希望を与えてくれます。

ということで今回の+画では、私なりのAIの使い方などもお伝えしてみたいと思います。ただあまりに技術革新が早いので、記事が公開される頃にはすでに情報が古くなっているかもしれません。その場合は何卒ご容赦ください(笑)。

デザイン

画創の法則:「仕上げの法則」

レイアウト的には「斜切り(はずぎり)」や「配列」、そしてドラマチックに仕上げるための「ライティング」や「情報量」。つまり「ディテールアップ」ですね。なぜこれらを仕上げに入れているかというと、「作ったものを一変させる手段の1つ」だからです。

レイアウト考察

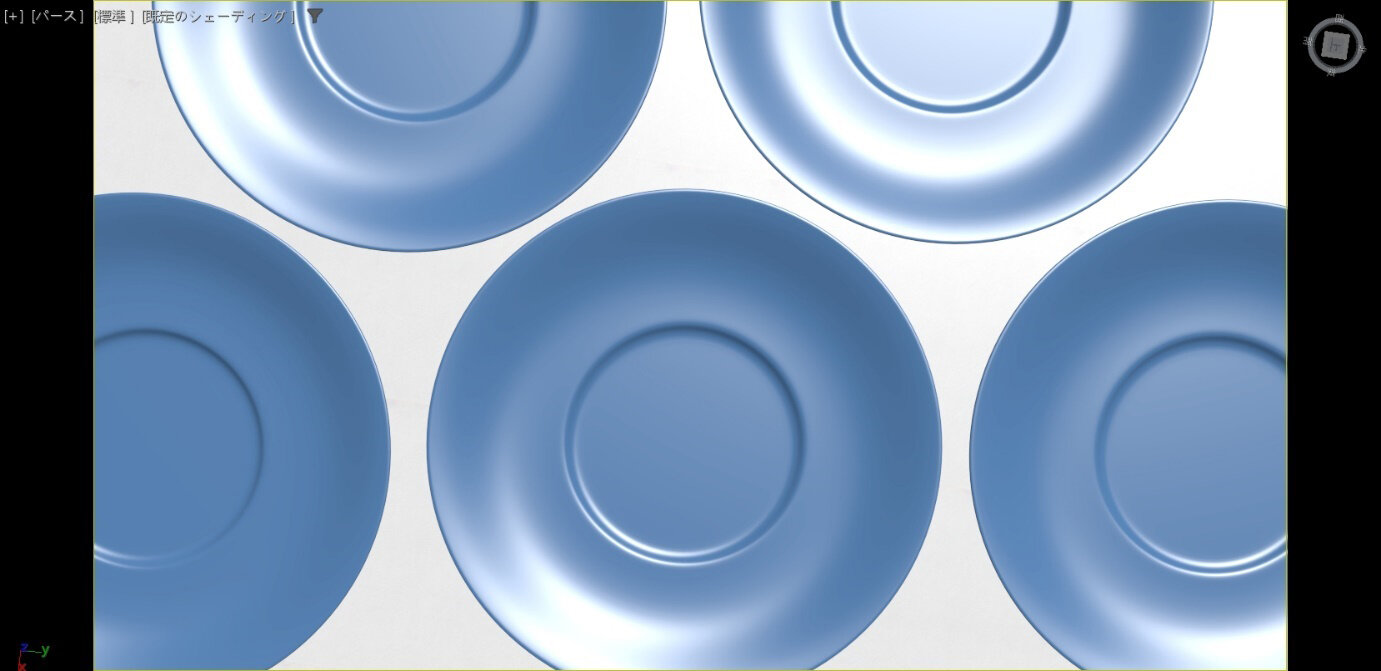

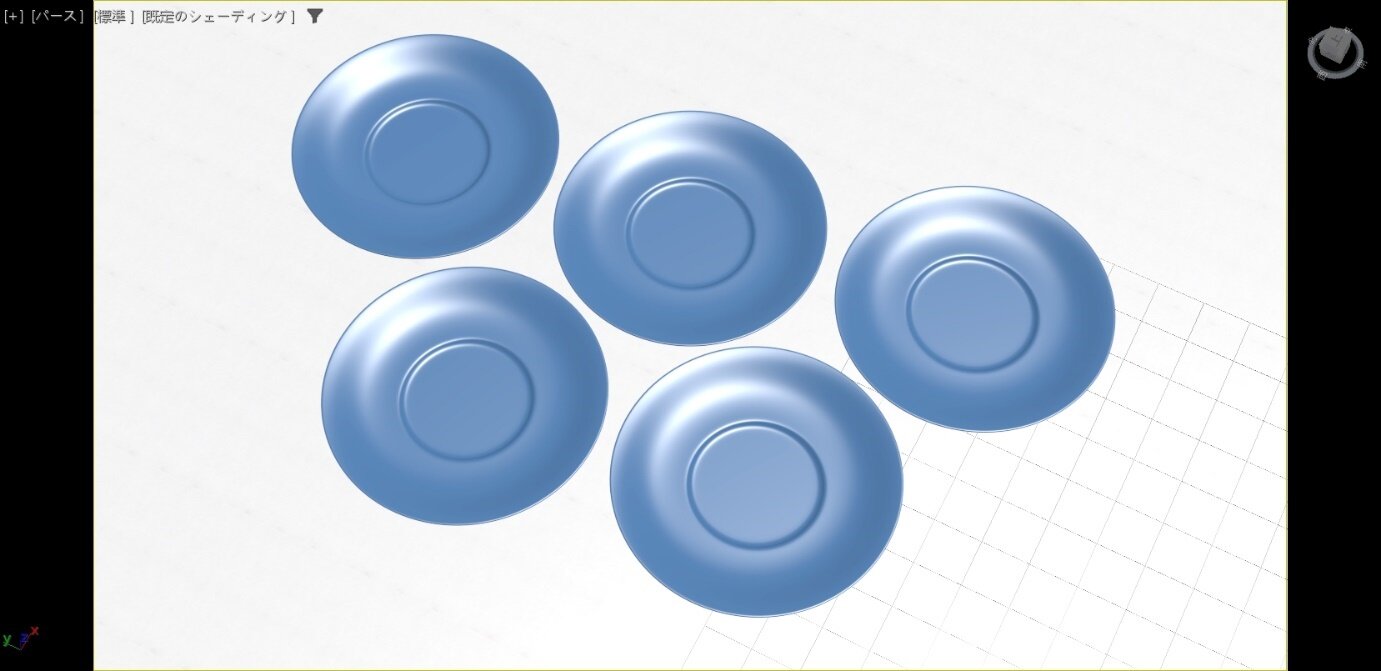

「画はレイアウトが大事」とは格言ですが、5枚のお皿をどのように魅せるか。

普通に整列させたら……。何だか商品の品評会のような、味気のない並びになってしまいますね。通販カタログの写真のような印象です。

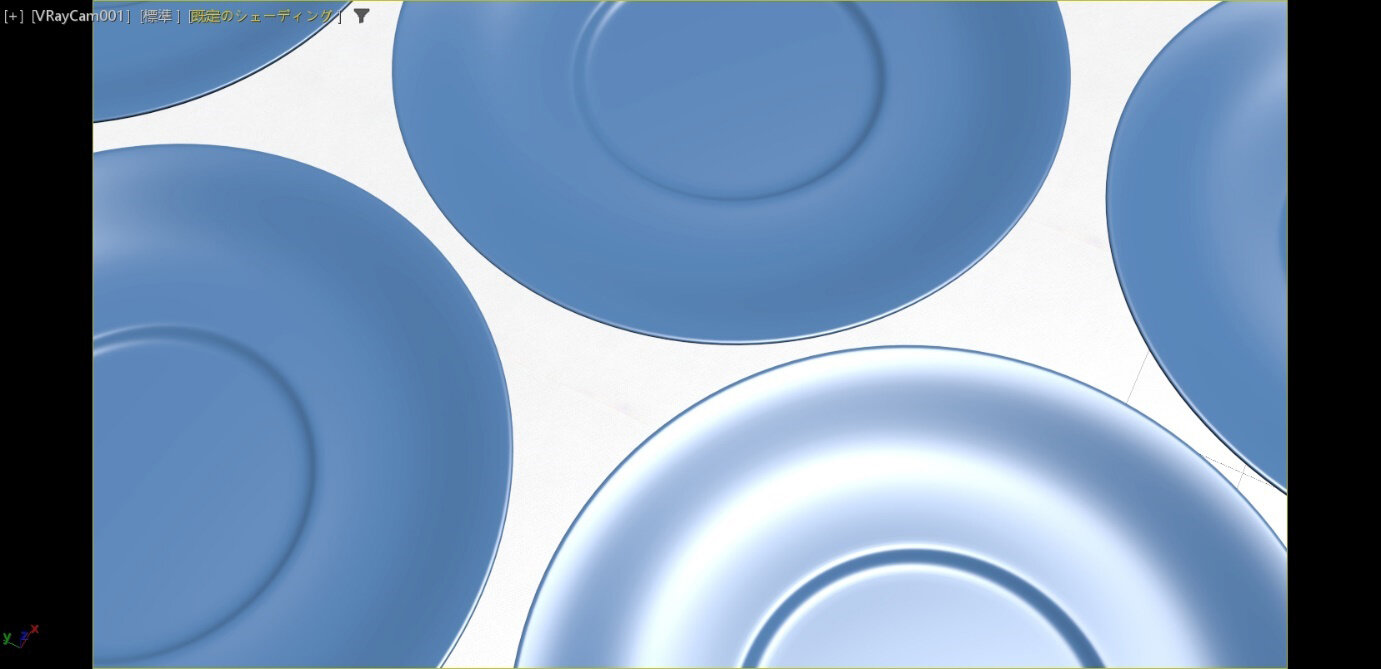

かと言って、寄り(アップ)&トリミングでレイアウトを切ったとしても……。これはこれで中央の皿の存在が意味深になり、他の4枚が目立たなくなってしまいます。主役となる商品があるときには使えそうですけどね。

ちょっと斜めにしてカメラを引き、全体を入れると……。やはり陳列しているような印象で説明画っぽいですね。CADなどの説明画面系。

そこで今回は、「寄り(アップ)」にしつつ「四方を切り」つつも「主役は作らず」、かつ動きを与えるための斜切り、対角線を使用したレイアウトに挑戦してみましょう。アニメーションをつけるならば、このままカメラが平行に移動したら素敵かも。

ディテールアップ

これは私が昔から「う~ん……、どうしよう(汗)」ってときに実践している、とにかくディテールを足して画を保(も)たせる手法です。ある意味、大量に配置する「可視量」にも似ていますが、「可視量」はシーンの作成から作っていかなくてはいけません。対してこちらは、シーンを作成してしまった後でも足していくことができます。最終手段の1つですね。

モデルだけでは行き詰ってしまったときの必殺ディテールアップ術です。今回はモデルでの事例ですが、テクスチャでもこのテクニックを使うこともあります。

この作品はテクスチャを載せて制作したものです。これをモデリングして制作するとなると、はっきり言って「とても手間がかかる!」と言わざるを得ません。CGの歴史のながれを見ると決して酷な方向には向かず、(言い方が悪いかもしれませんが)便利になる方向に進んでいくものですね。CGに限った話ではありませんが。

この作品のようにテクスチャを使ってディテールアップするという技法は、画は描けるけれどモデリングが苦手だった当時の私にとっては非常に画期的でした。しかし時間的な制約やソフトの進化から、既存のものの購入などに目を向けるように……なったのですが、膨大な量ゆえにピッタリとくるものが見つかるまでの道のりが遠く、結局、自分で描いた方が速いときもあるくらいでした。さらに悩ましいのが市販品につきまとう「著作権の問題」。もしかすると「AIによる描画」は、著作権問題に対する1つの解決手段となるかもしれません。

見たことのないパターンが、ものの数分でどんどん出来上がっていく!?

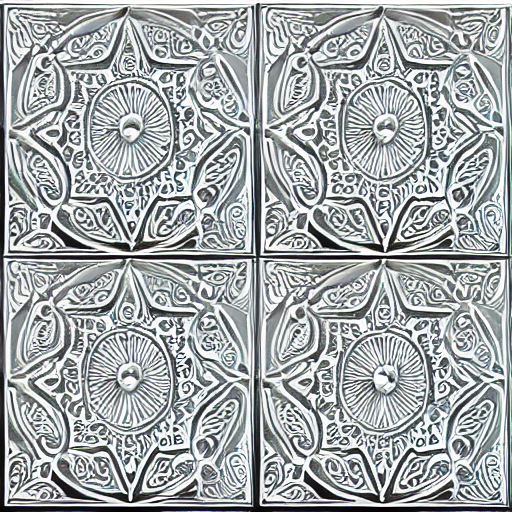

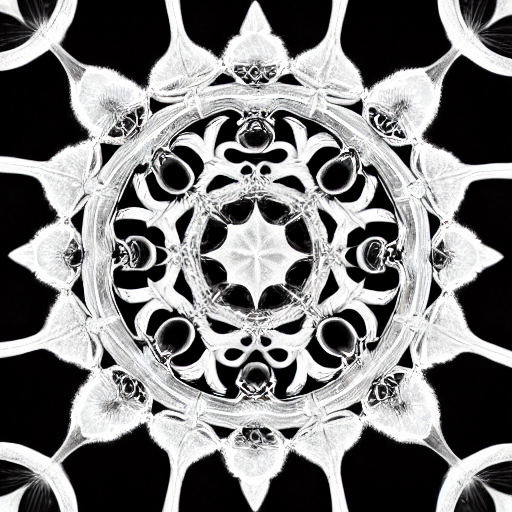

今回は描画AI「Stable Diffusion」でお皿のテクスチャを自動生成してみることにしました。

「とにかく繊細で綿密なデコレーション画像」はディテールに必要な要素の1つ。これは装飾の世界で古くからある「ロココ」、「ジャイプリ」、「オーナメント」などを組み合わせたパターン。ひとつひとつの柄は素材集などでも良く見かけますが、組み合わせて凝縮されたものは「それ自体もデザイン」として画像になるので、なかなか難しいものがあります。かと言って、上記のようなパターンを自力で組み上げるとなると、途方もない時間がかかります。

「これだ!」と言えるほどベストなパターンまでなかなか到達しないものですが、何となく未来が見える感じがしました(笑)。テクスチャも「描く→探す→創造」です。

さて、この原稿を執筆している間も次々と便利な機能がアップデートされているので、公開される頃にはいったいどんなことになっているのか。簡単で早くて安いもの。流行る要素がありますね。

コンポジット

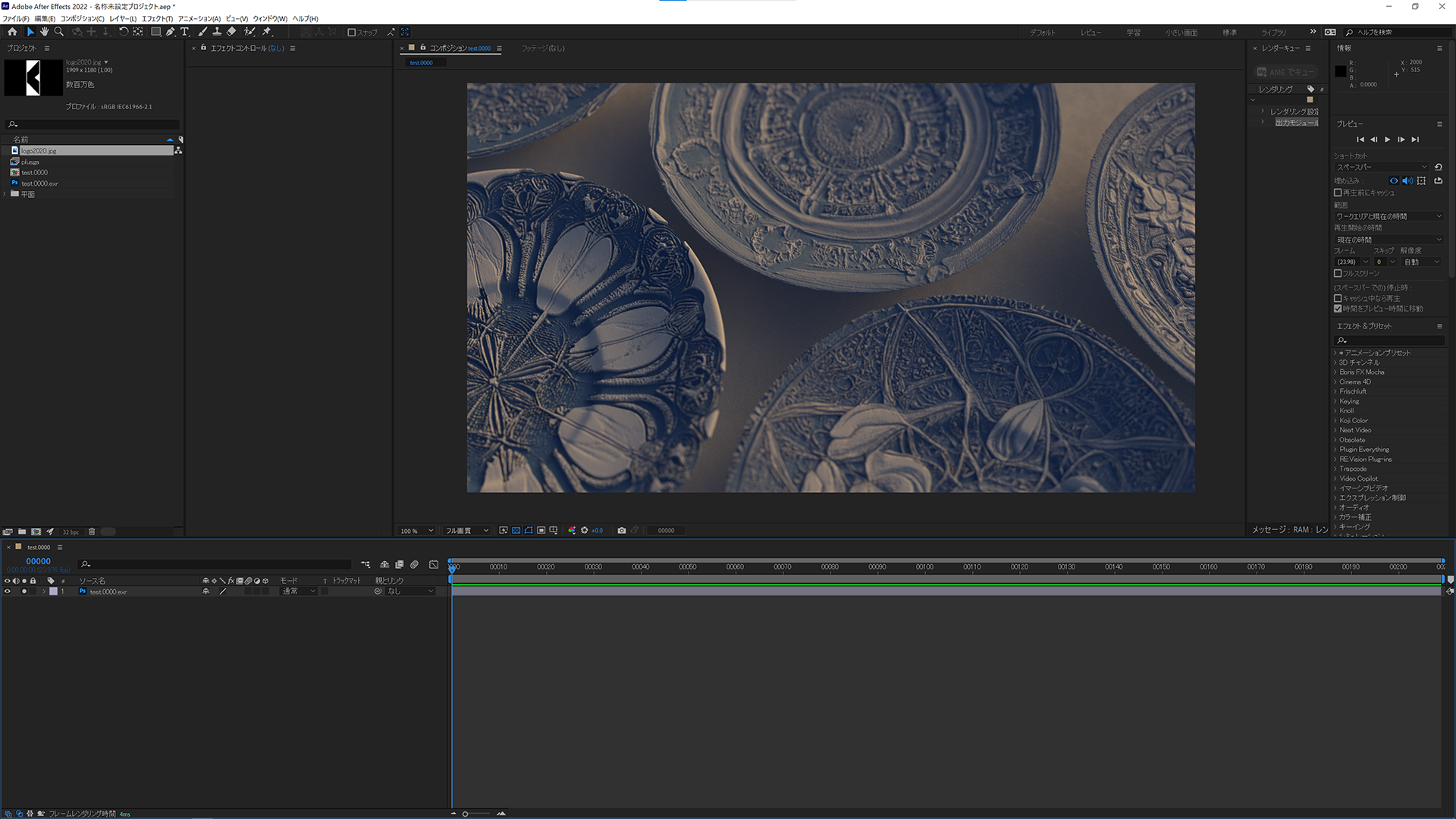

レンダリングしたままでは、自然な光ではありますが露出不足というか少し暗いですね。

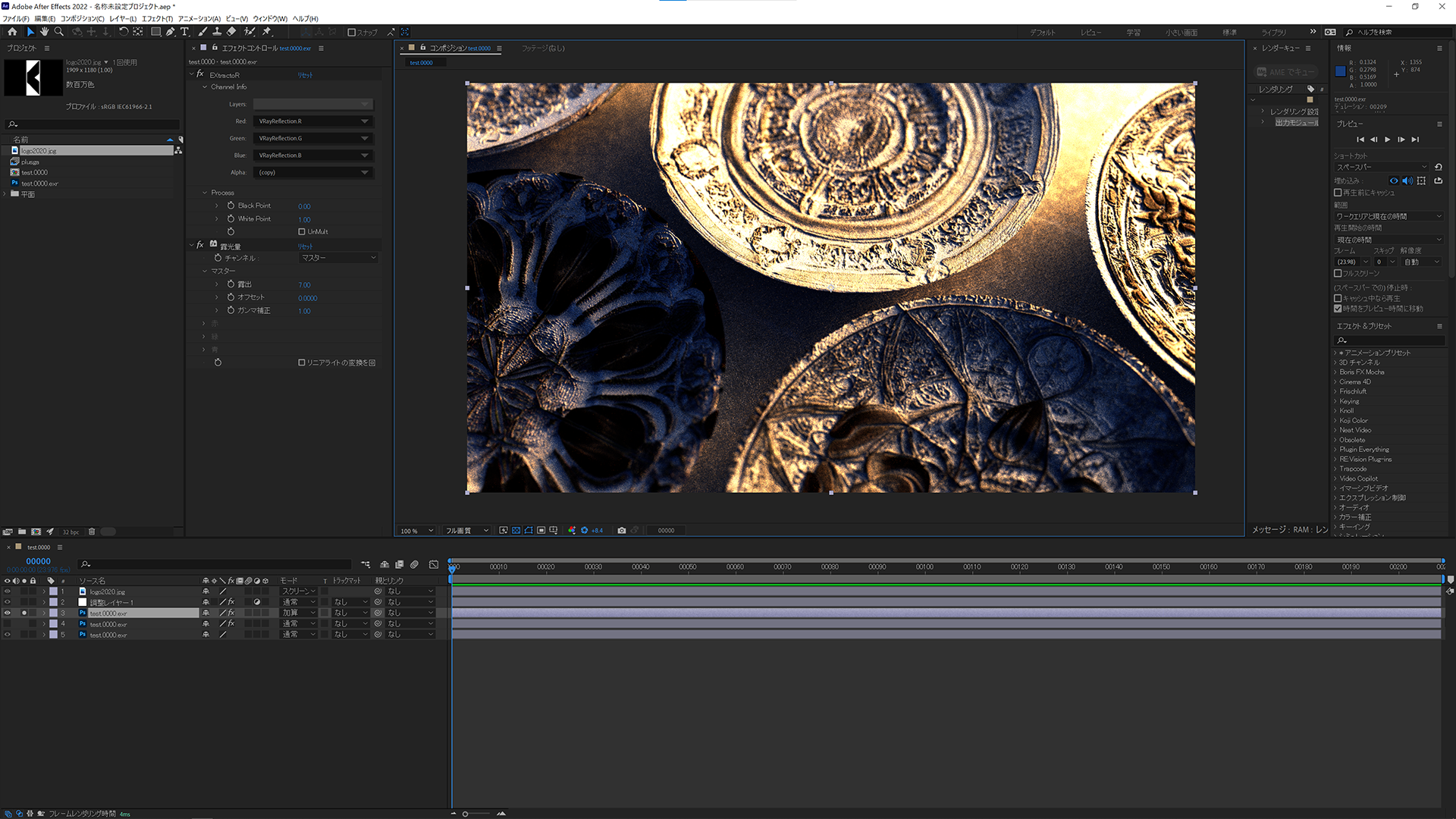

このレフレクション素材が少々コントラストが強めでカッコイイ。私の好みではありますが、画としての完成度はないですね。あくまでも素材です。

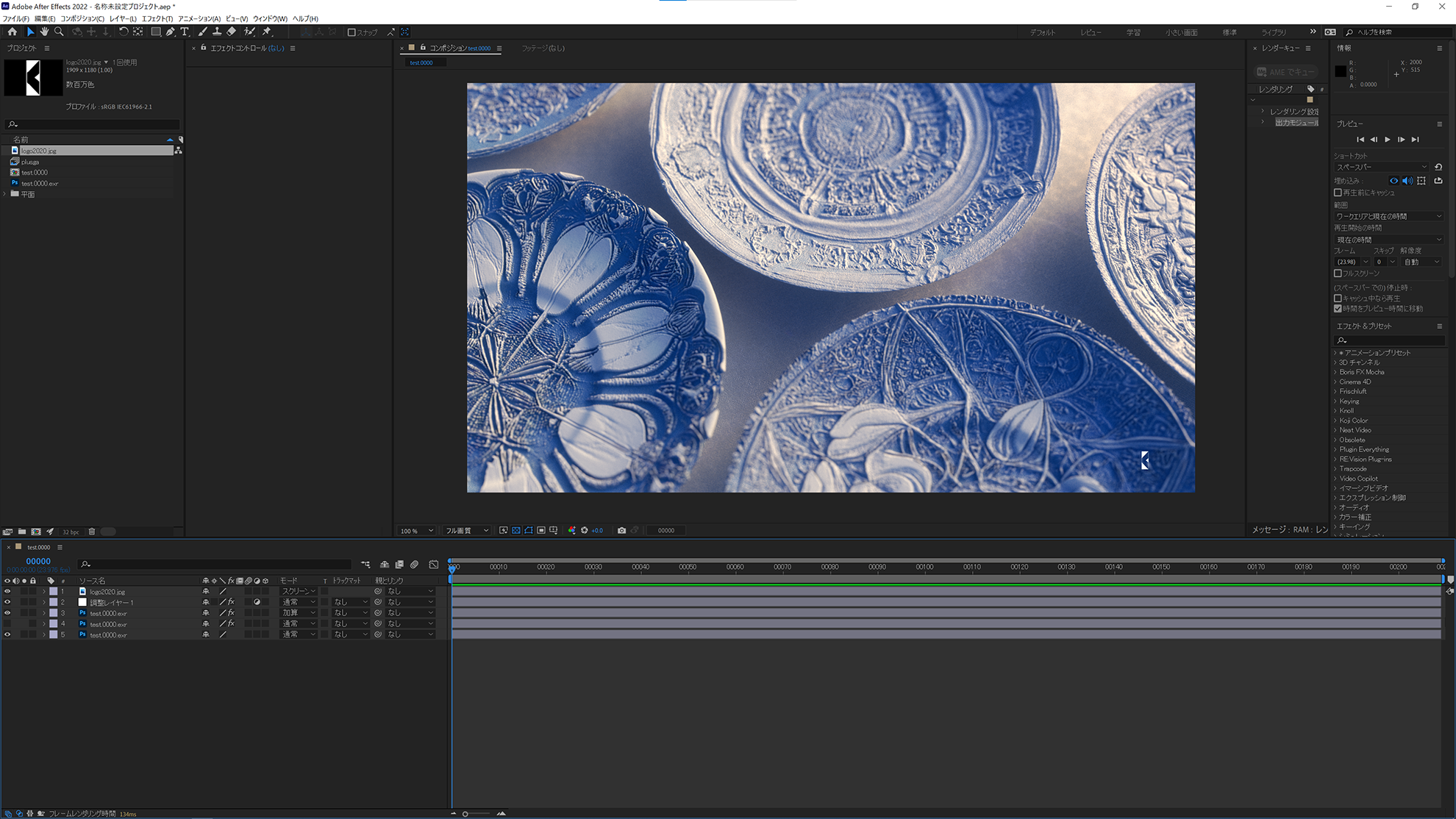

こちらが最終コンポジット。光の方向を強調してコントラストを少し強めに。ディテールの印象を強くしました。

今回の動画チュートリアルは、筆者なりのAIの使い方などを解説。その他にも業界の動向など、ここではオープンにできない内容が盛りだくさんとなっております(笑)。ぜひ、本連載と合わせて動画もご覧ください。

CGにはいつも夢があります。

全ての望む方が素敵なCGに触れられるよう、オンラインで活動の幅を広げております。オンラインセミナーやオンライン教材を用意しているほか、講演なども承っておりますのでお気軽にご連絡ください。

本来の画をつくる楽しさをいつまでも忘れずに。

チュートリアル収録内容

<画創の法則>

・仕上げの法則

<メイキング>

モデリングからコンポジットまで

使用ソフト:3ds Max、After Effects、Stable Diffusion

長年、セミナーや授業でお話してきた生な感じをぜひ体感いただけたら嬉しいです。ムービーの解説ではさらに詳しく内容をご説明しております。

3ds Max『3DCGクリエイター講座』講座(デジタルハリウッド)

CGに初めて触れる方や新人教育用の教材「CGオペレーション基礎講座」として、基礎固めに効果を発揮しています。3ds Maxの機能をひとつずつ詳細に解説。豊富な作例から楽しく機能を学んでいただけます。

online.dhw.co.jp/course/3dcg

3ds Max『画龍点睛オンライン』講座

文章だけでは語りつくせない詳細をオンライン形式でお届けします。実践で役に立つ「基本と応用」をCGWORLDの連載『画龍点睛』で制作した作品を通じて解説します。ゼネラリストとしての作品づくりに対する考え方で、さらなるステップアップを。

tutorials.cgworld.jp

早野海兵/Kaihei Hayano

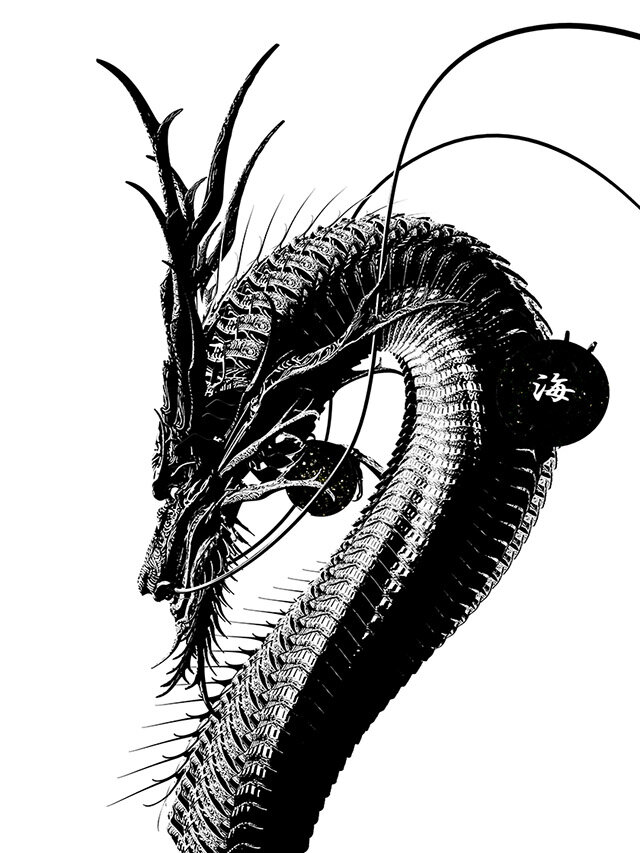

画龍 / Garyu

ソニー・ミュージックエンタテインメント、ソニー・コンピュータエンタテインメントを経て創作活動の世界へ。現在、CGWORLD.jpにて「+画」連載中。アートディレクターを務めながら講師や執筆等、幅広くCG業界に貢献している。

#3dsMax, #adobe aftereffects, #zbrush, #substancepainter

<代表作>

ゲーム『鬼武者』シリーズ

『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』シリーズ

『EXILE LIVE TOUR 2018-2019 "STAR OF WISH"』

著書『テクスチャイリュージョン』シリーズ

連載「+画」、「画龍点睛」

早野海兵公式サイト:kaihei.net

画龍公式サイト:garyu.mystrikingly.com

Twitter:@Kai_ryu_Kai

TEXT_早野海兵 / Kaihei Hayano(@Kai_ryu_Kai)

EDIT_三村ゆにこ / Uniko Mimura(@UNIKO_LITTLE)