駆逐艦「雪風」を役者として描くという大方針の下、各分野のエキスパートたちが少数精鋭で、新たなテクノロジーも採り入れながら独創的なビジュアルをつくり出した、映画『雪風 YUKIKAZE』。そのVFX制作の舞台裏に迫る。

製作代表:河野 聡、門屋大輔/製作:藤本俊介、米田 岳、白神文樹、前田 衛、小林栄太朗、坂本 篤、中野伸二、多木良國/企画:小滝祥平、髙橋紀成/スーパーバイザー:福井晴敏/脚本:長谷川康夫/撮影監督:柴主高秀/照明:長田達也/録音:尾崎 聡/美術:金田克美、新田隆之/装飾:前屋敷恵介/編集:清野英樹/音楽:岩代太郎/VFX監督:オダイッセイ/監督:山田敏久

協力:防衛省、海上自衛隊/撮影協力:平塚市、茅ヶ崎市/撮影所:角川大映スタジオ、リマーテスタジオ/DI:東映ラボ・テック、東映デジタルセンター

製作:YUKIKAZE PARTNERS/製作プロダクション:デスティニー/配給:ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント/バンダイナムコフィルムワークス

©️2025 Yukikaze Partners.

yukikaze-movie.jp

フォトリアルと様式美を巧みに融合させたVFX

映画『雪風 YUKIKAZE』はユニークな作品である。太平洋戦争中に実在した駆逐艦「雪風」にまつわる史実をベースに、オリジナルのストーリーで描かれた本作は、製作者の強い意思が込められた、壮大な物語に仕上がっている。そんな本作に求められたVFXも独特なものだったと、VFX監督を務めたオダイッセイ氏はふり返る。

「今回、劇中に登場する艦船を役者として描くという方針の下、一連のVFX制作を行いました」(オダ氏)。クランクインは2024年5月だったが、オダ氏はシナリオ開発中の2023年3月頃から関わっていたそうだ。

本作を企画した小滝祥平プロデューサーは、クライマックスに登場する雪風の艦橋ハッチから乗り出して戦況を見る艦長・寺澤一利(竹野内 豊)の姿を右側面ロングから正面バストアップへとクイックに回り込むカットなど、物語のポイントとなるシーンの描き方について、具体的な要望を抱いていたという。

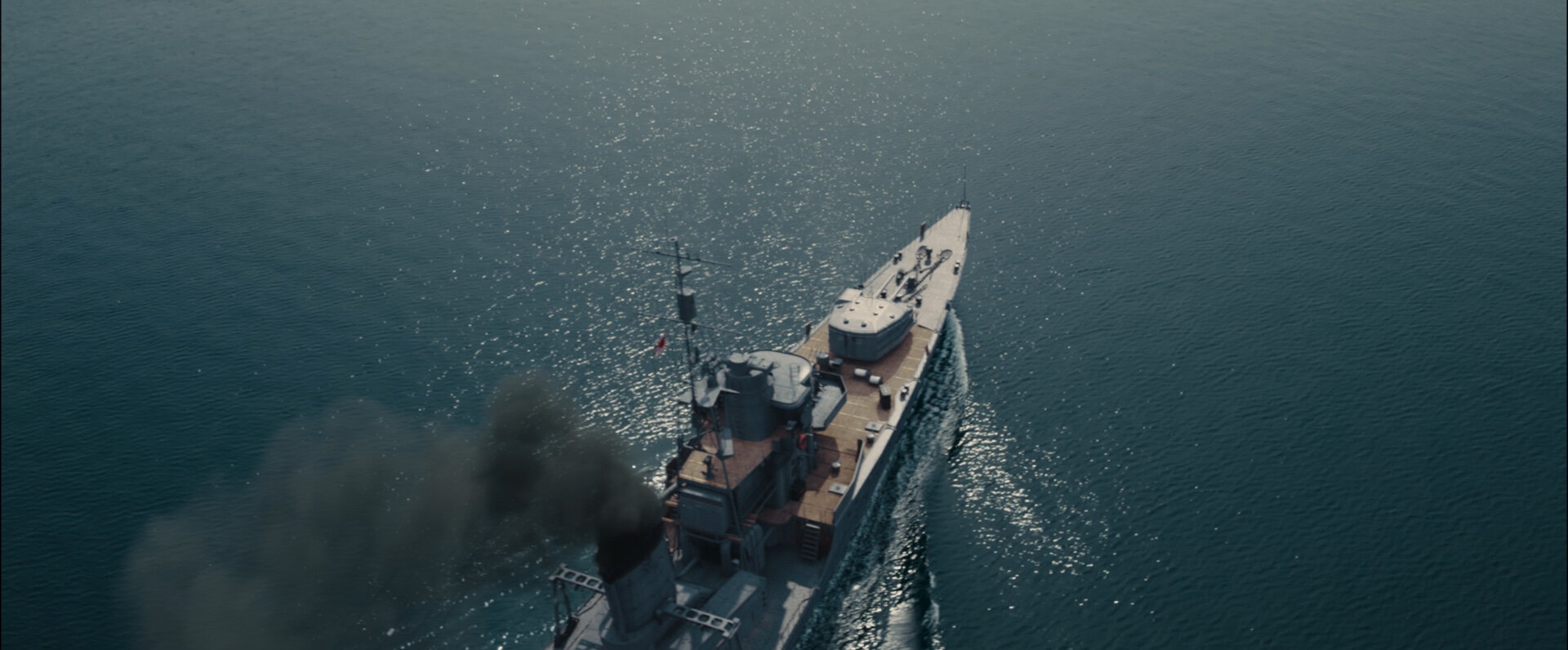

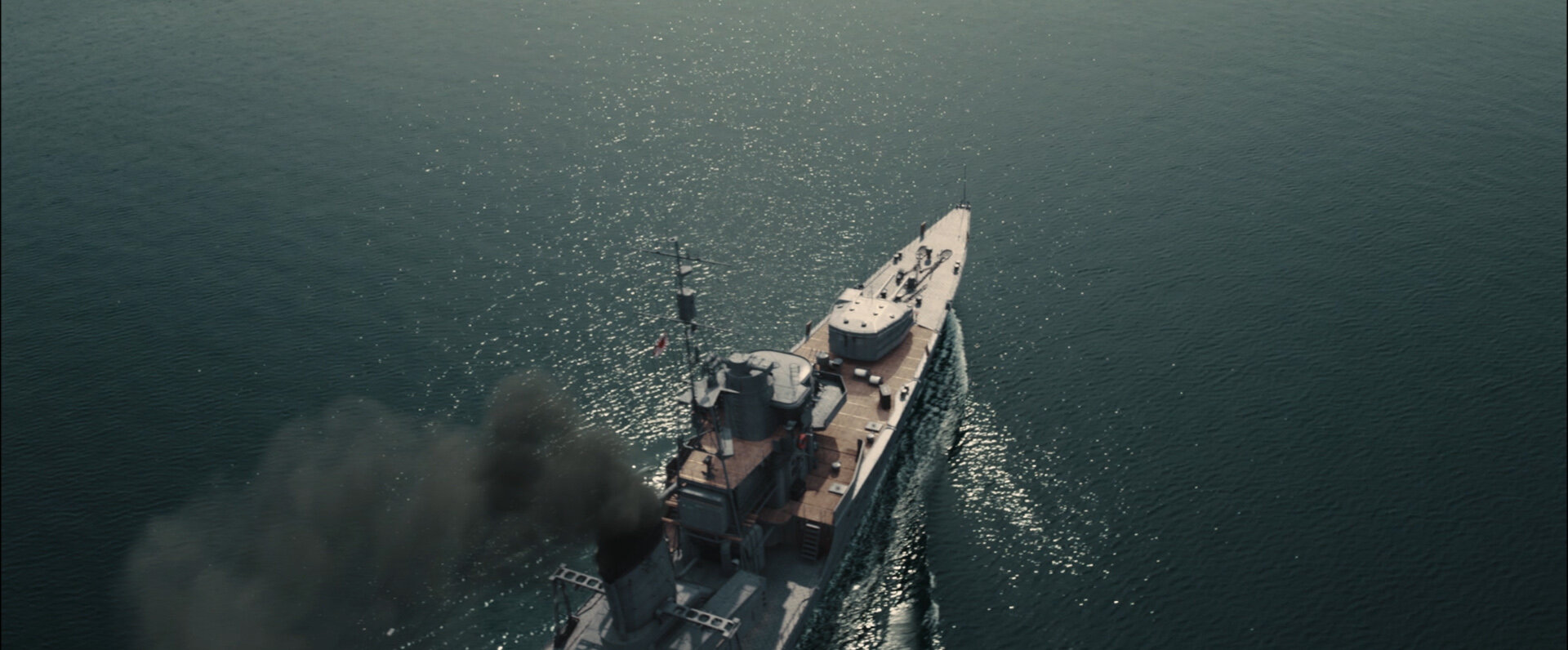

「また、駆逐艦である雪風は大和型戦艦よりもかなり小型になりました。ですが、そんな雪風を主役として描くために艦船シーンは俯瞰とバックショットを中心に構成したいという要望もありました。そこで僕の方から、『このくだりは、雪風をメインの役者のひとりとして扱って、雪風のバックショットから寺澤艦長のアップへ切り替えた方が良いですよ』などと、演出にも関わるアドバイスも具体的にさせていただいていました」(オダ氏)。そうした背景から、本作ではオダ氏のクレジットはVFXスーパーバイザーではなく、VFX監督とされた。

本作のVFXワークは、ナイス・デー、コラット、イメージ・ロジックの3社が中心となり行われた。さらに、メカモデラーの帆足タケヒコ氏、戦闘機のVFXに定評ある大畑智也氏、プリビズや特別なカットを担当した鈴木 朗氏といった百戦錬磨のベテランたちが参加。ハイディテールの艦船や複雑な流体シミュレーションなど、高負荷のVFXが中心のため、制作中の苦労は尽きなかったそうだが、これまでの経験を活かして確かなクオリティに仕上げることに成功した。

<1>モデル制作

最新テクノロジーに合わせて、全てのモデルを一新する

オダ氏が率いるナイス・デーと、コラット、イメージ・ロジックの3社は協業することが多い。しかし、太平洋戦争を題材にした本作のように多くの艦船が登場し、海上での戦闘描写が主となるVFXをヘッドスタジオとして手がけるのは3社にとって初めてのことだったという。

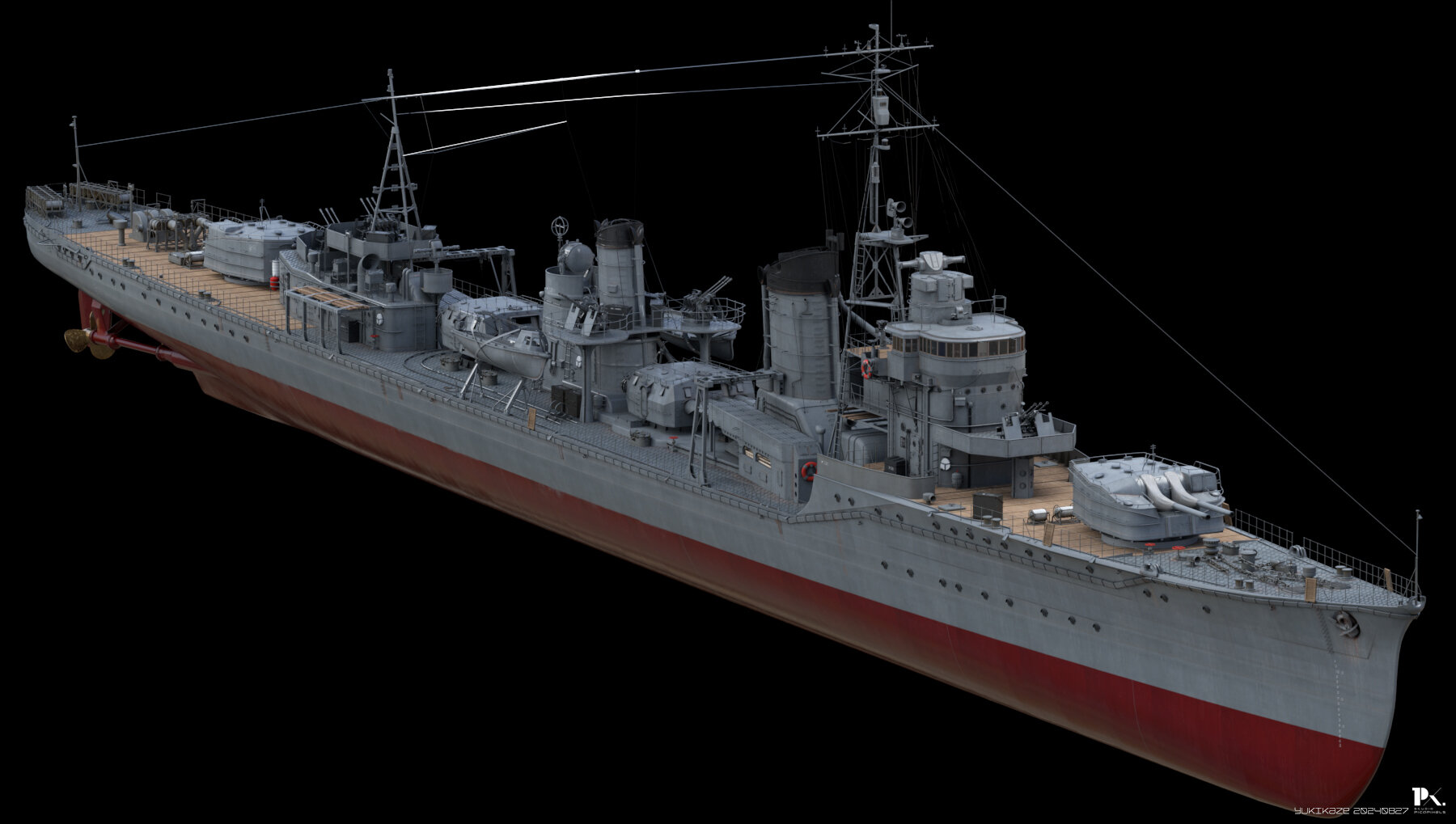

「艦船をはじめとするアセット制作は主に自分たちが担当しました。ほとんどの艦船と戦闘機をイチからつくる必要がありましたが、資料探しは本当に苦労しましたね。太平洋戦争末期になると、資料自体が存在しないことが多いですし、実際に乗船されていた方の手記も当事者目線で書かれているため同じ船に乗っていた別の方の手記と矛盾することもありました。できるだけ資料に基づいて作成しつつ、どうしてもわからない場合は、演出に沿うかたちに調整するという感じでアセットをつくっていきました」と、山元太陽VFXプロデューサー。

「艦船を俳優として描くという方針だったので、その衣装や小道具とも言えるアセットを妥協するわけにはいきませんでした。アセット制作が最初の難関になりましたね」(オダ氏)。そこで、多くの艦船モデルを手がけてきた帆足タケヒコ氏(studio picapixels)に協力を求めたという。

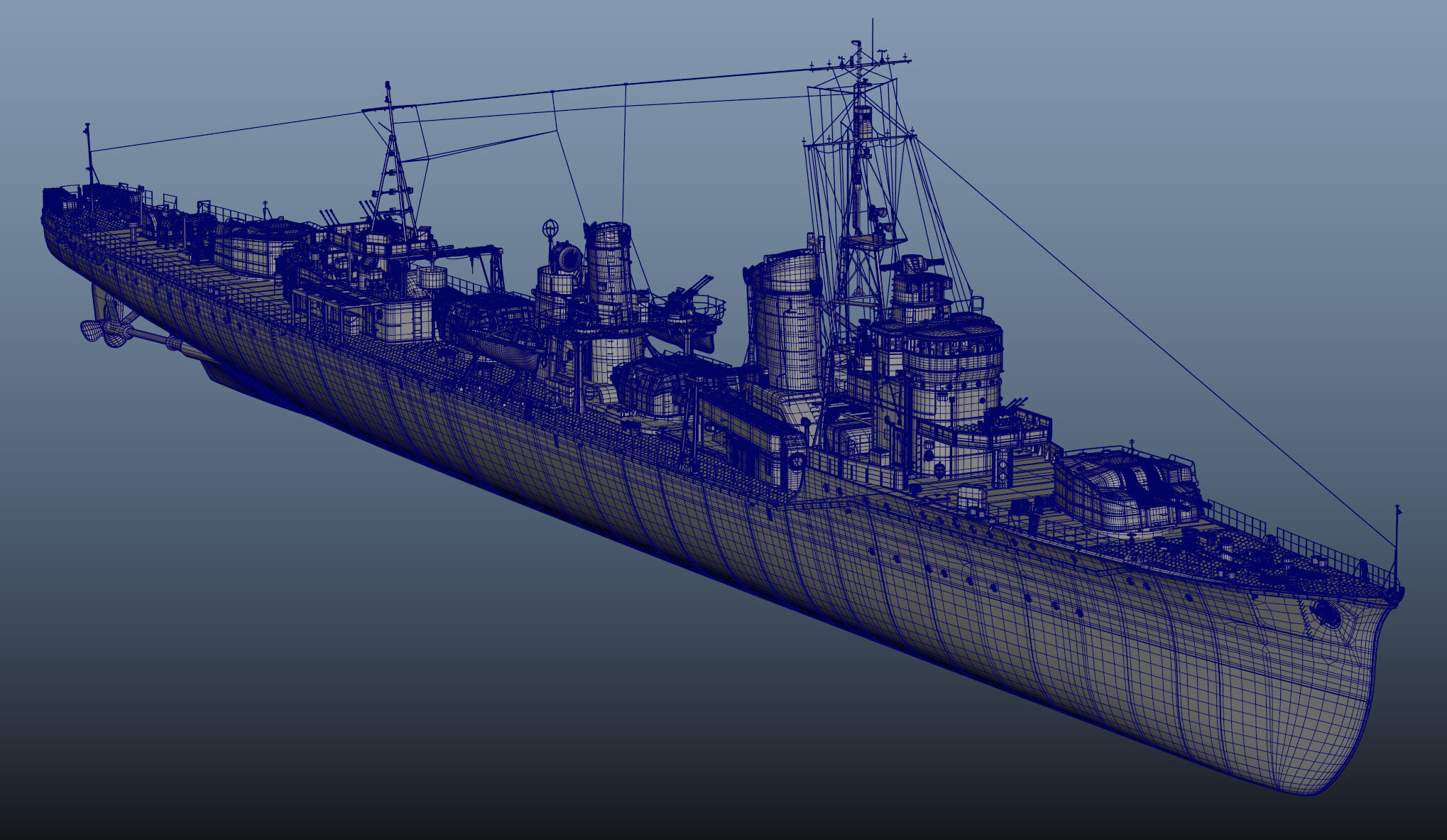

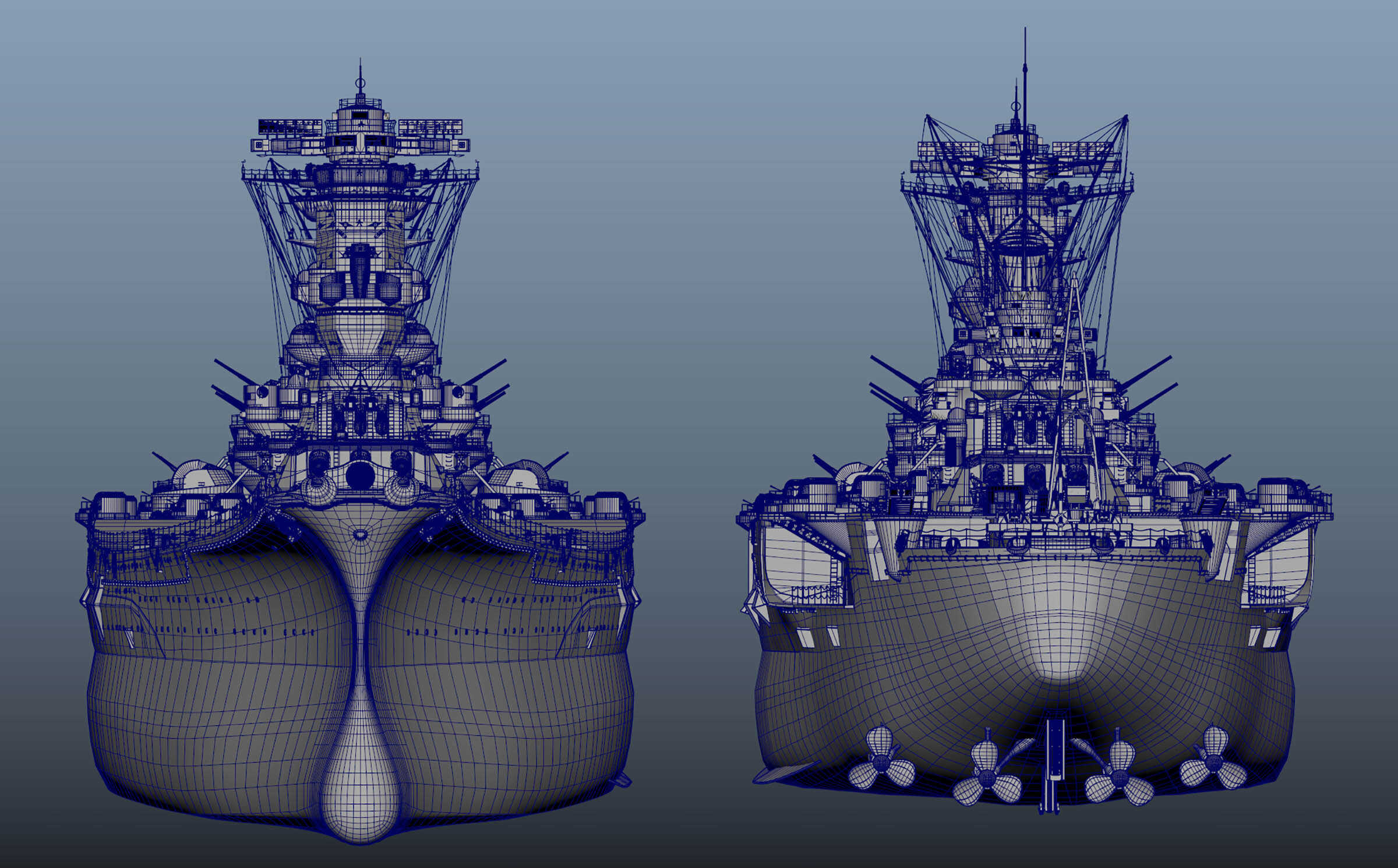

「オダさんやコラットさんと一緒に仕事をするのは今回が初めてでした。本作に登場する艦船と戦闘機の多くは過去につくったことがあったので、それらをベースにしつつも、イチからつくり直しました。種類と数が多くて大変でしたが、一新する良い機会になったのでとても楽しかったです」(帆足氏)。

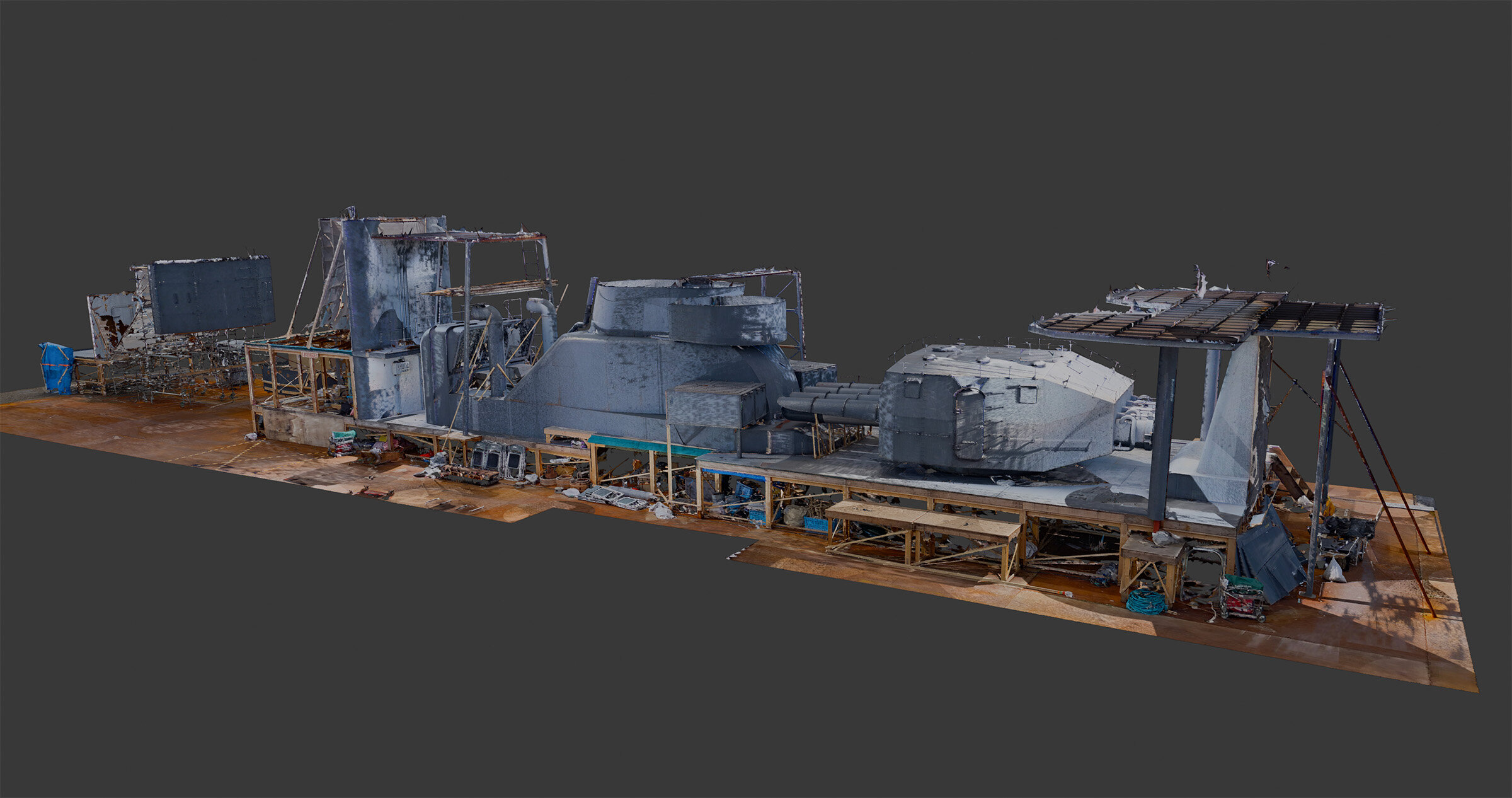

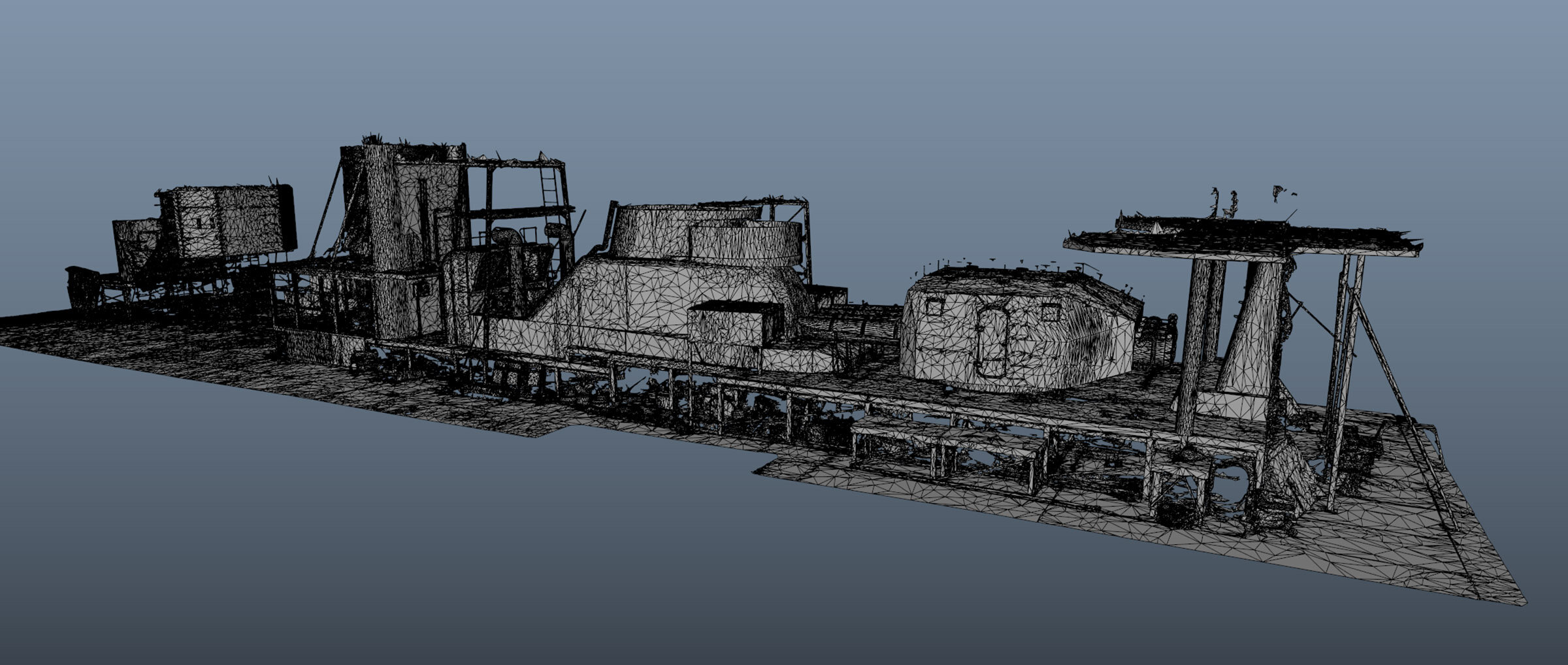

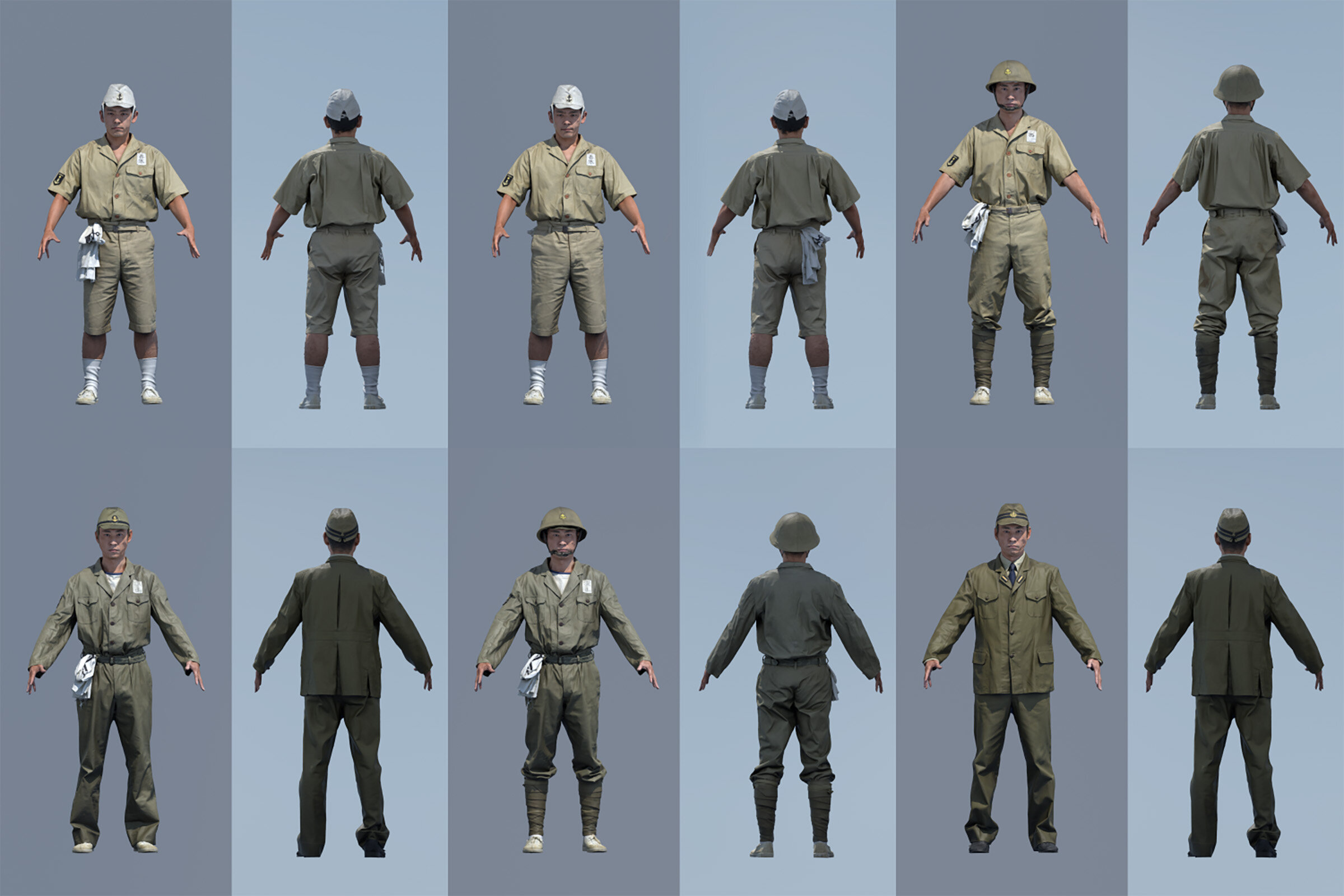

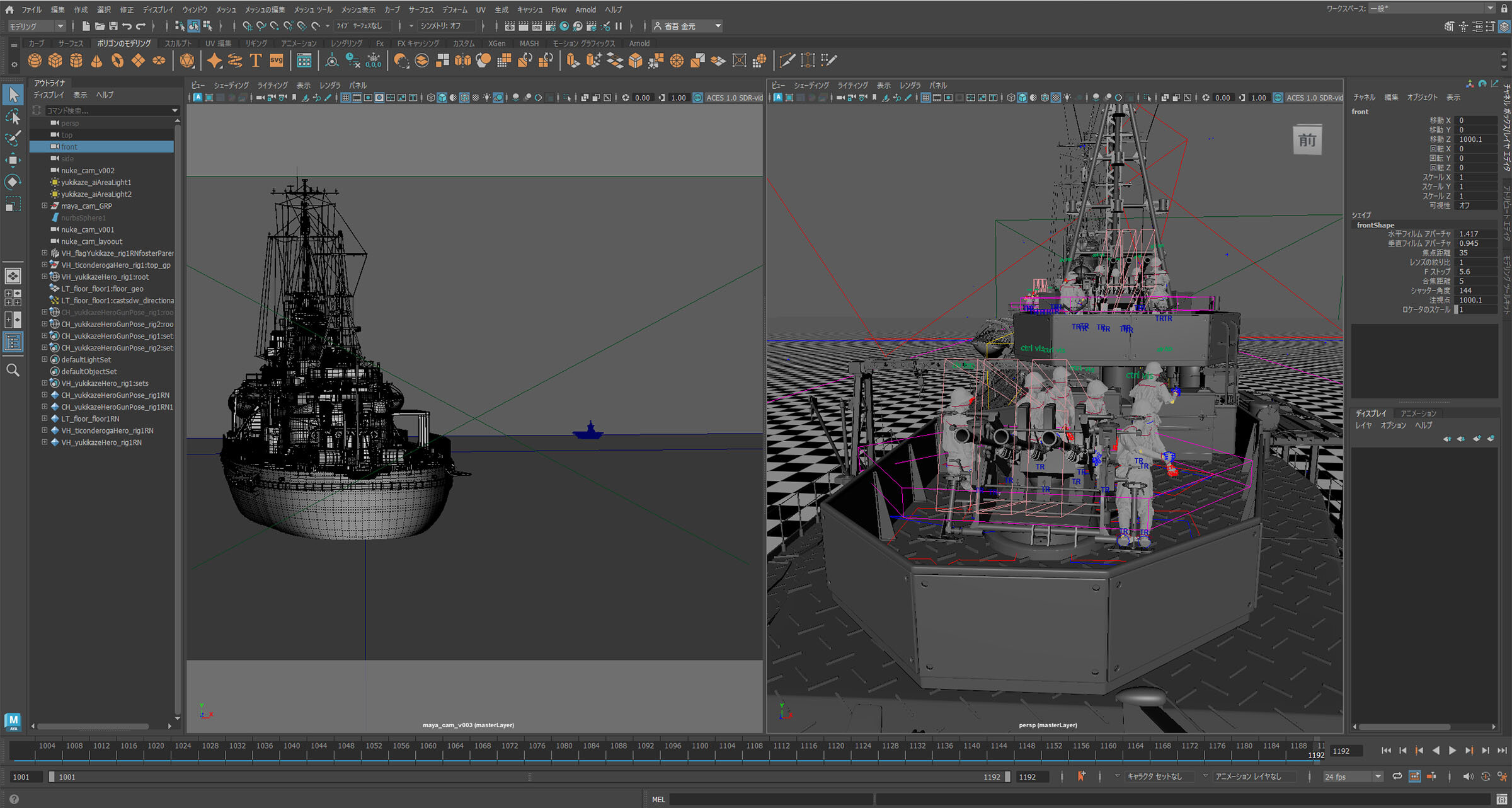

モデリングを帆足氏が一括して担当し、ルックデヴやショットワーク向けの調整などをコラットが担当するというかたちで制作を進めたそうだ。「まずは雪風からモデリングを始めて、戦艦大和など他の艦船や戦闘機をつくっていきました。艦船は出撃シーンごとに装備や汚し具合が変わるので、バリエーションをつくる必要もありました。作業期間は1ヶ月ほどでしたが、当時の記憶がほとんどありません(笑)。10年ほど前なら、自分ひとりでは無理な物量でしたが、ツールの進化にも救われましたね。例えば3DCoatによる3Dペインティングの場合、以前はエッジなどを手描きしていたところを自動処理だけでも十分に存在感を出せるようになりました」(帆足氏)。ほかにも雪風のロケセットの3Dスキャン、寺澤艦長ならびに兵士のデジタルダブル用の3Dスキャンも行われた。

艦船モデル

スタジオセットの3Dモデル化

デジタルダブル

プラモデルを使った“脳内プリビズ”

<2>基本的なショットワーク

ベースを整えた上で各々の強みを活かす

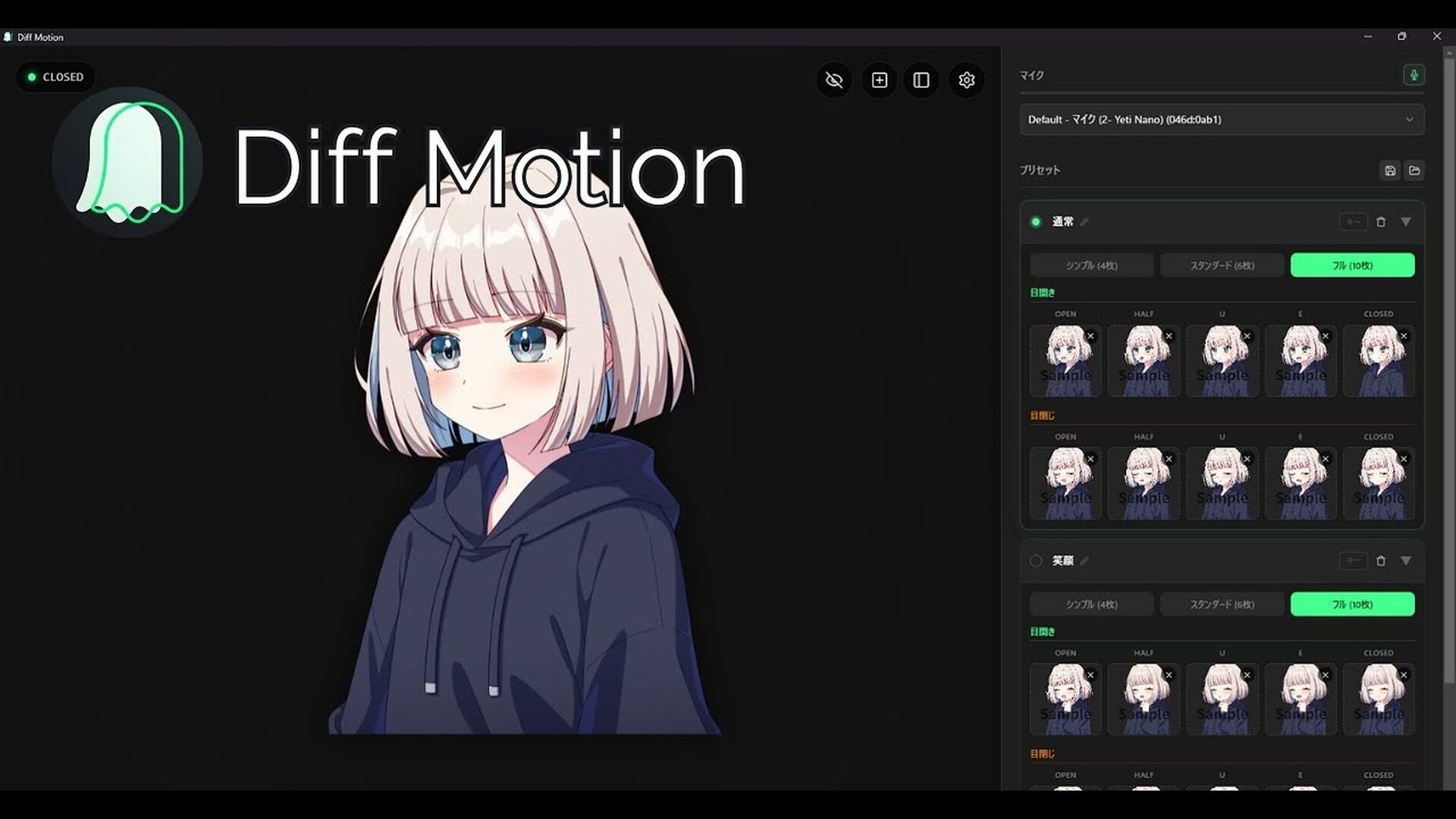

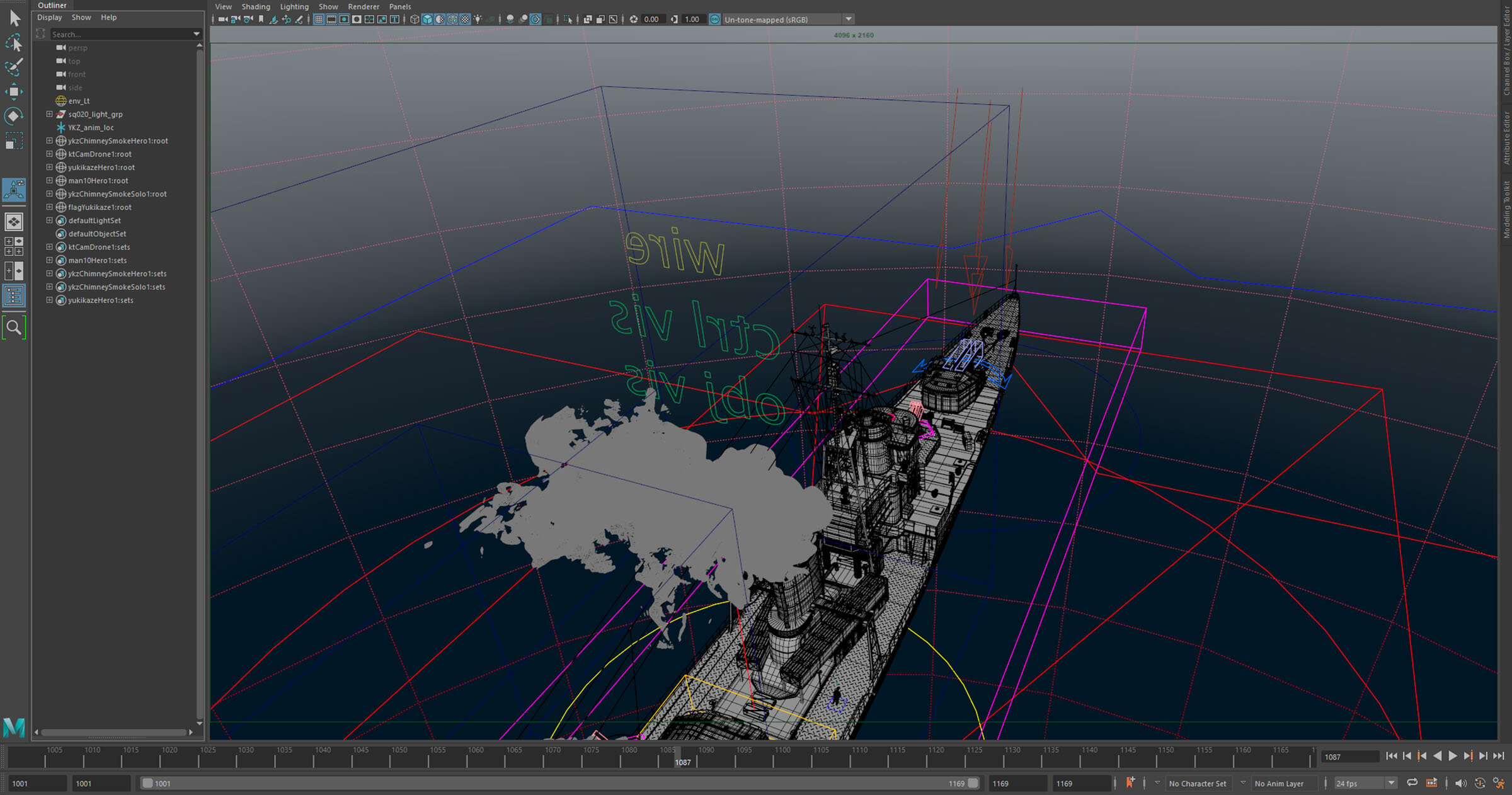

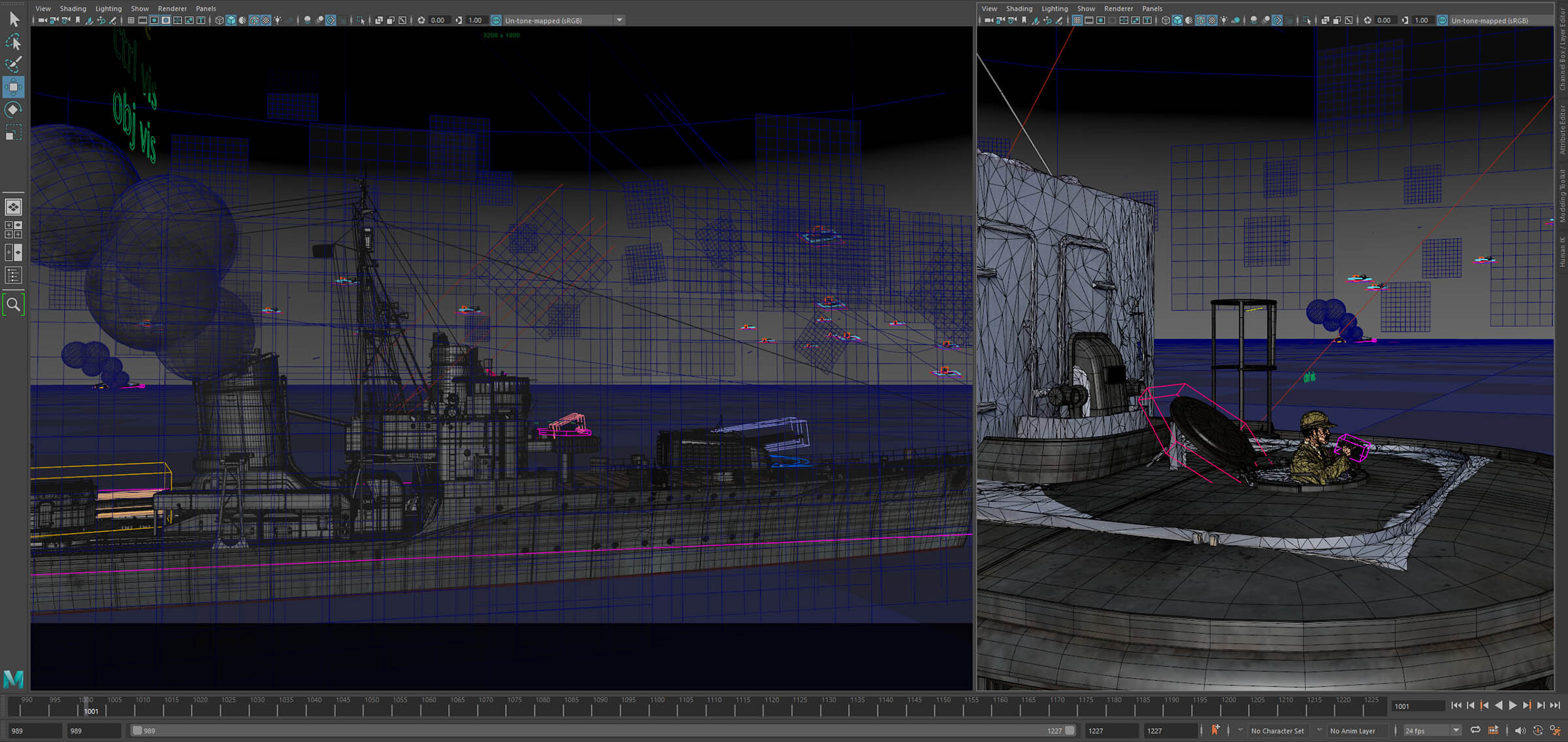

ショットワークは、ナイス・デーが全体の取りまとめを行いつつ、コラットとイメージ・ロジックの3社で分担したという。「フルCGなど、3DCG要素が多いものをコラットが担当。コンポジットワークが中心となるものをナイス・デー。そして、イメージ・ロジックには雪風の甲板上のシーンなど、セットエクステンションが必要になるショットや中盤のシーンを中心に担当してもらうという要領で分業しました。戦闘機のカットは、大畑さんにお願いしました。ベーシックなワークフローはコラットに構築してもらい、ショットを担当する会社やアーティストごとに、それぞれの強みを活かすかたちで使用ツールやつくり方をアレンジしています。少数精鋭でクオリティを高めるには、このような進め方が効果的なんですよ」(オダ氏)。

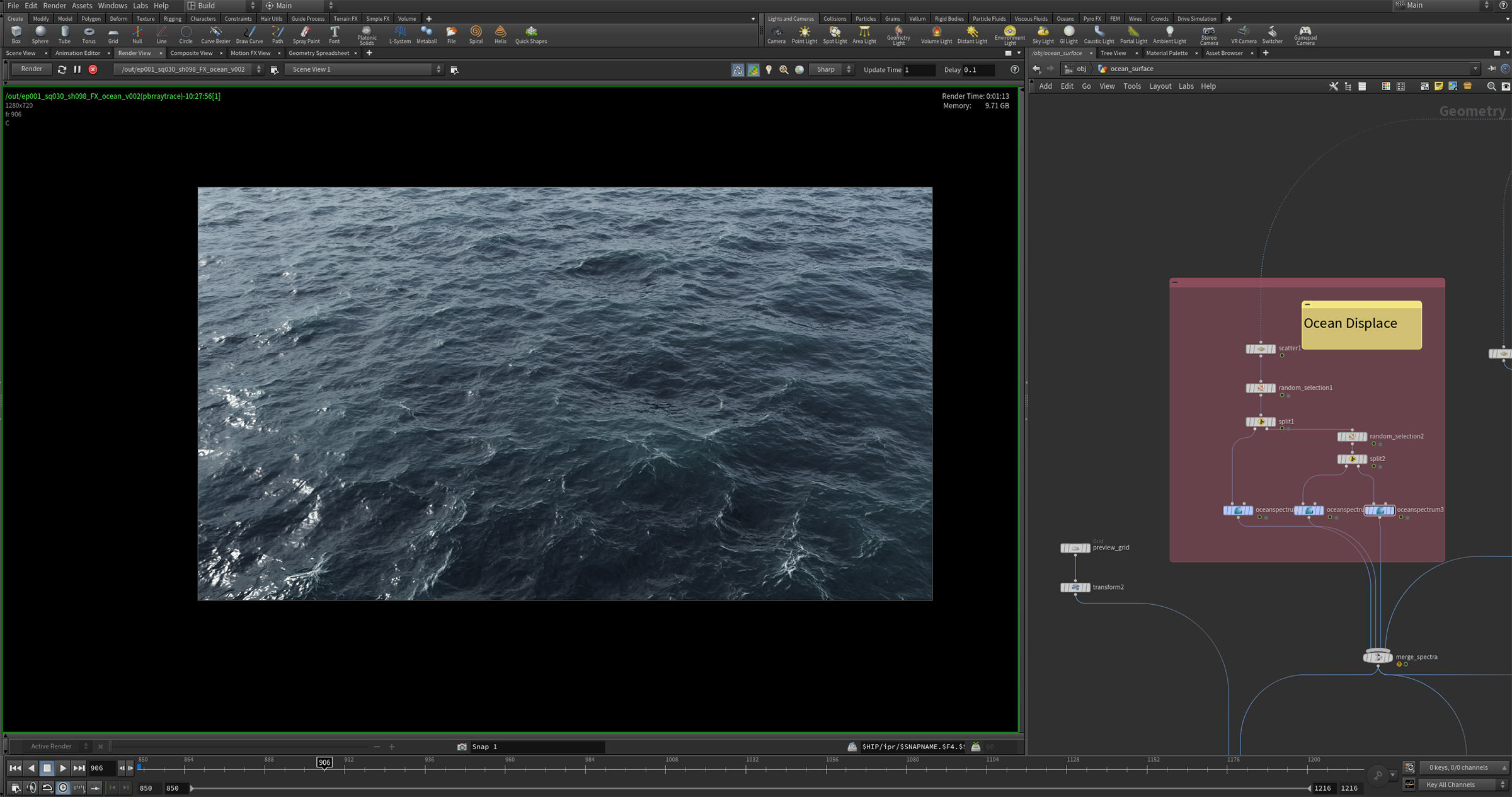

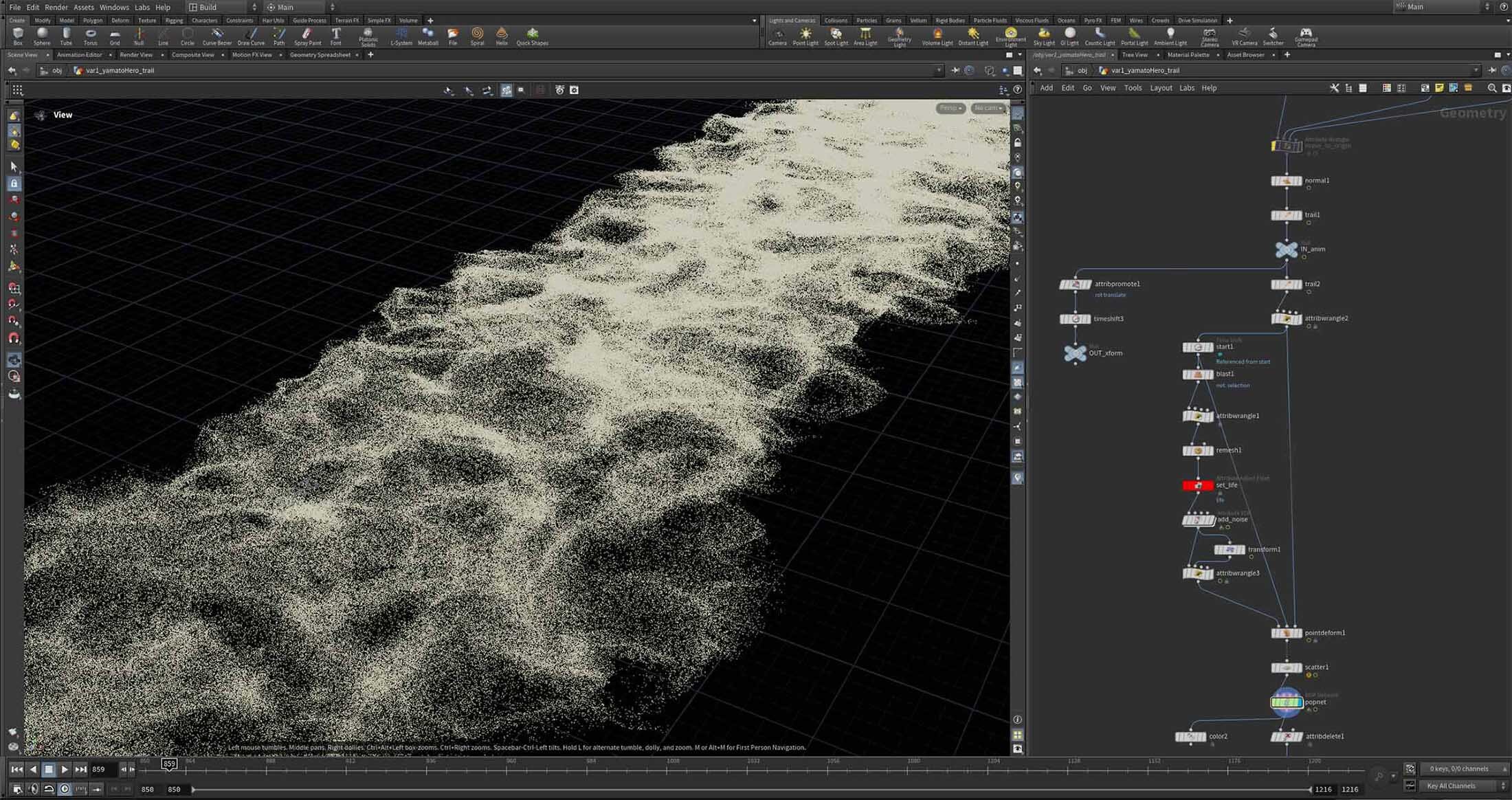

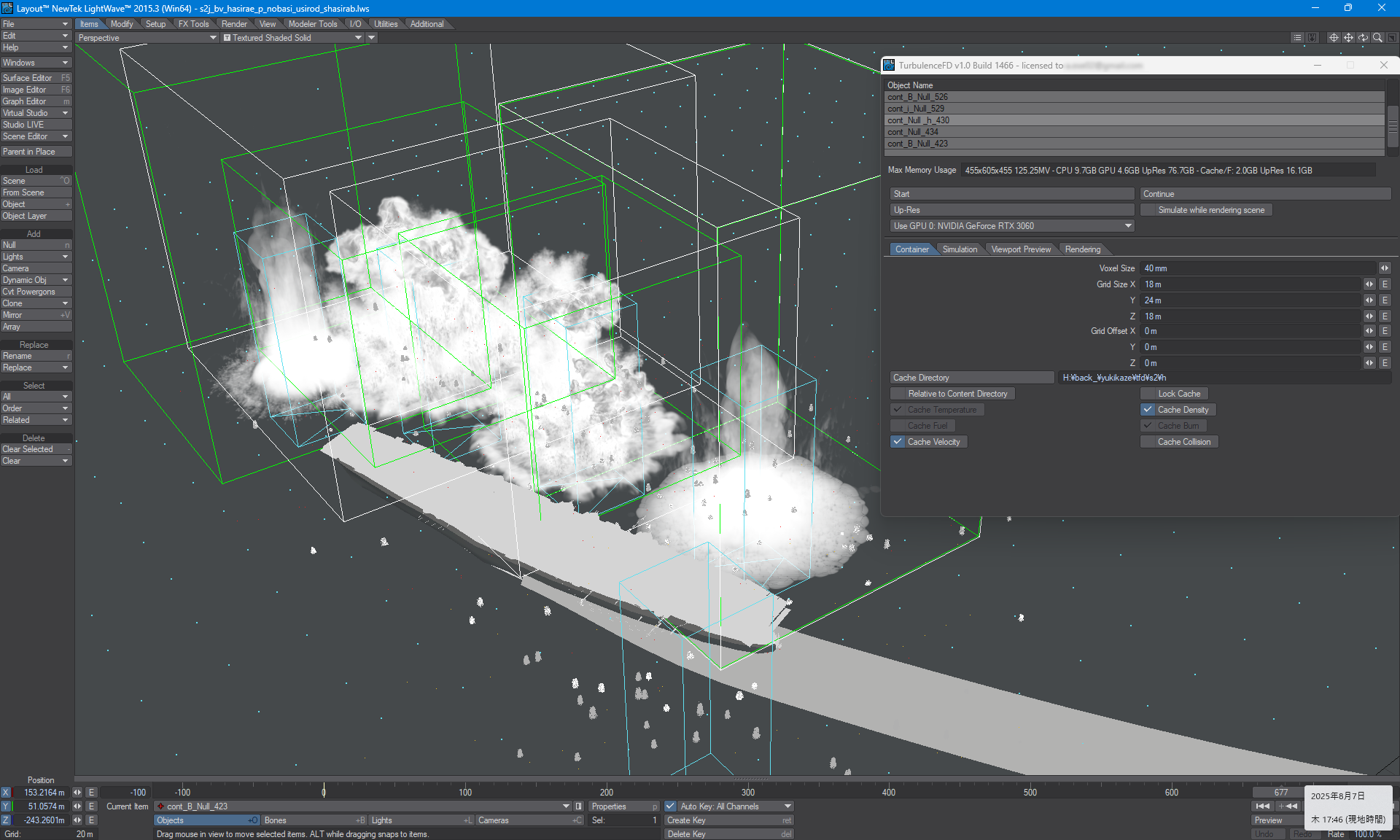

3DCGワークで難題となったのは、やはり海の表現だったという。「基本的にMayaでショットワークを行い、海や破壊などのFX作業をHoudiniで行いました。レンダラは、Arnoldを使いました。FXについては、Mantraでレンダリングしています。ここまで大物量の海をつくるのは初めてだったこともあり大変でした。レンダリングはメモリ量との戦いで、一度でレンダリングを回せないこともあったので、ローカルにキャッシュを取ったりしながら対応しました」と、山下潤一CGディレクター。

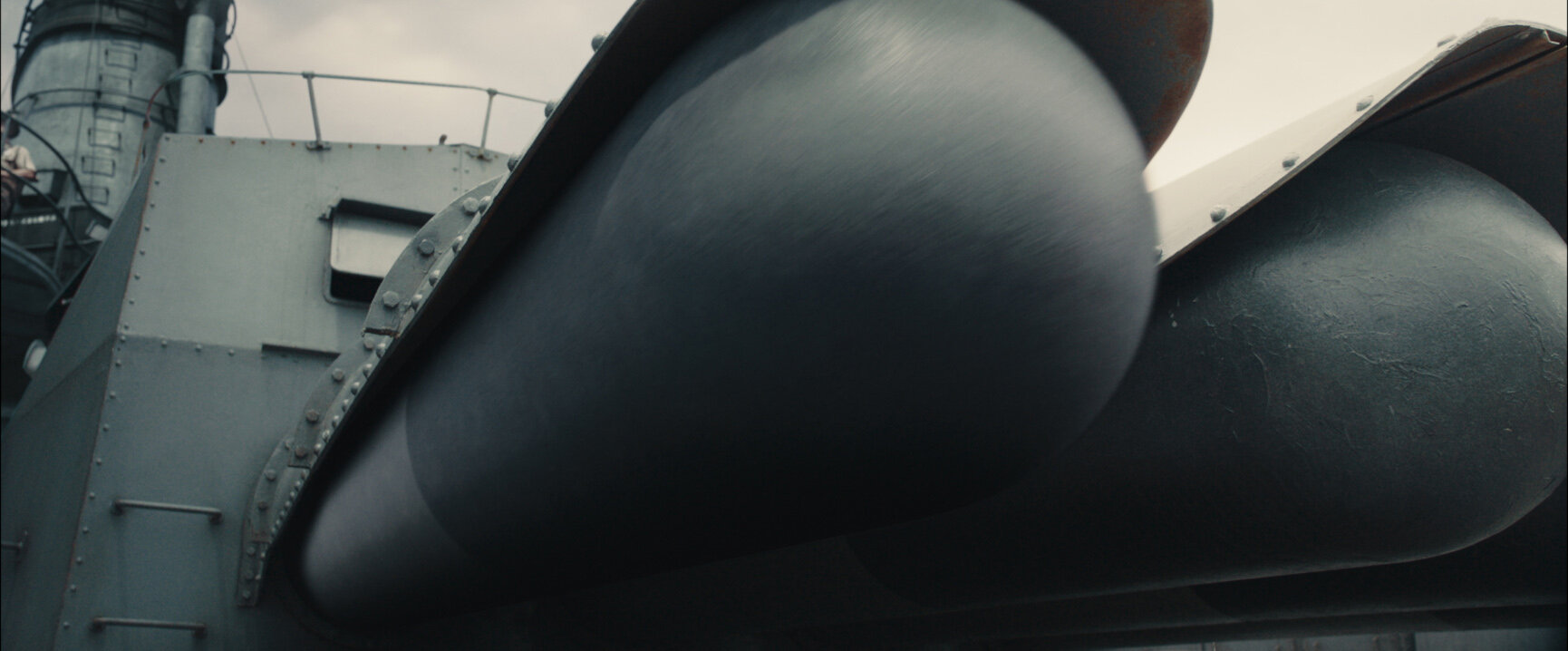

また海上自衛隊協力の下、海の実写素材も撮影された。「引き波(船の航行時に後ろに生じる波)については、とても良い素材が撮れました。ですが、海面については凪の画しか撮れませんでした。そこで激戦シーンでは実写の海に、CGで作成した海面を合成するといった対応も必要になりました」(オダ氏)。

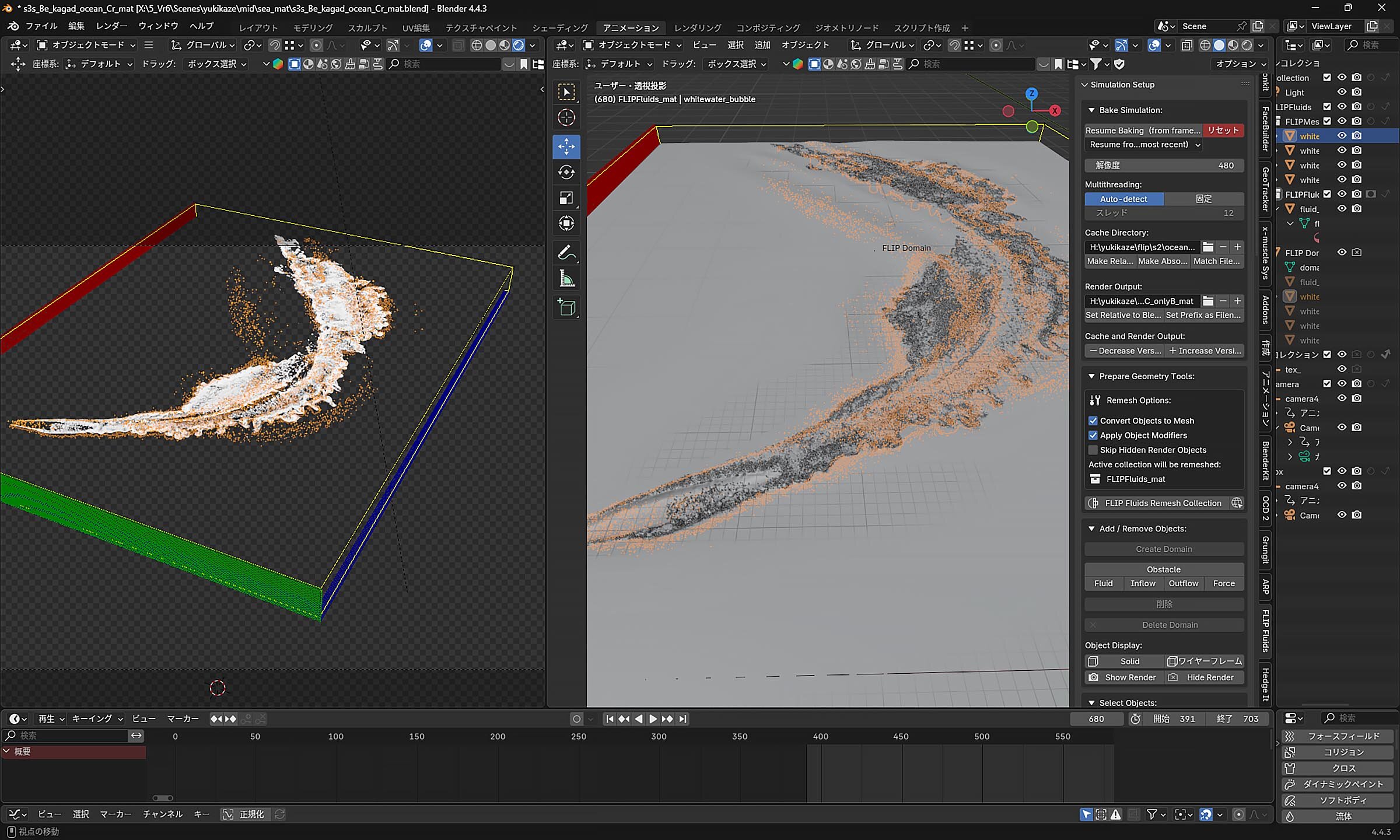

「海面の表現では、BlenderアドオンFlipFluidsも利用しました。コリジョンを伴うショットなど、派手なFXはレンダリングやシミュレーションの速さという意味でもHoudiniで作業しました。爆破表現にはEmberGenも利用していいます」と、イメージ・ロジックの金元省吾VFXディレクター。

なお同社は、海上自衛隊の護衛艦「ちくま」が航行する実写素材を、雪風のモデルに置き換えた上でナイトシフト処理を施すという特別なショットなども担当した。「照明や質感調整を重ねることで、静かな中にも緊張感のある空気感を意識しました。監督チェックで『こういう見え方が“雪風”らしい』と言ってもらえたのが印象的でした」(金元氏)。

実写合成によるショットワーク

-

▲<STEP 3>波素材(1)を合成 -

▲<STEP 4>波素材(2)を合成した後、一連のコンポジットワークが施された完成形(LUT適用前)。波素材は、Houdiniで作成したCG素材だけでなく、実写の引き波を重ねることで質感が高められた

フルCGのショットワーク

<3>特別なカットのメイキング

様々な手法を駆使して、オーダーメイドにも応える

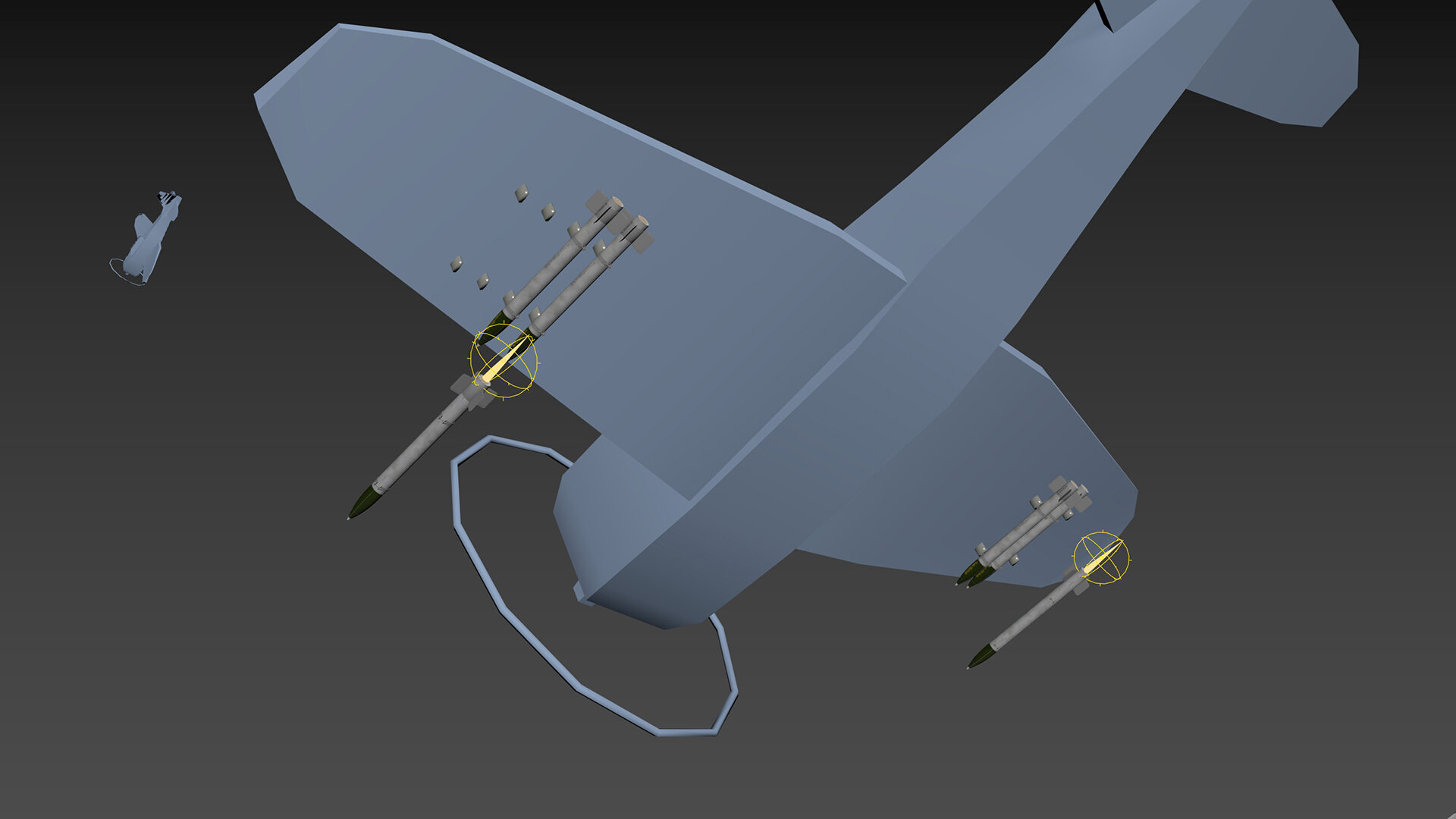

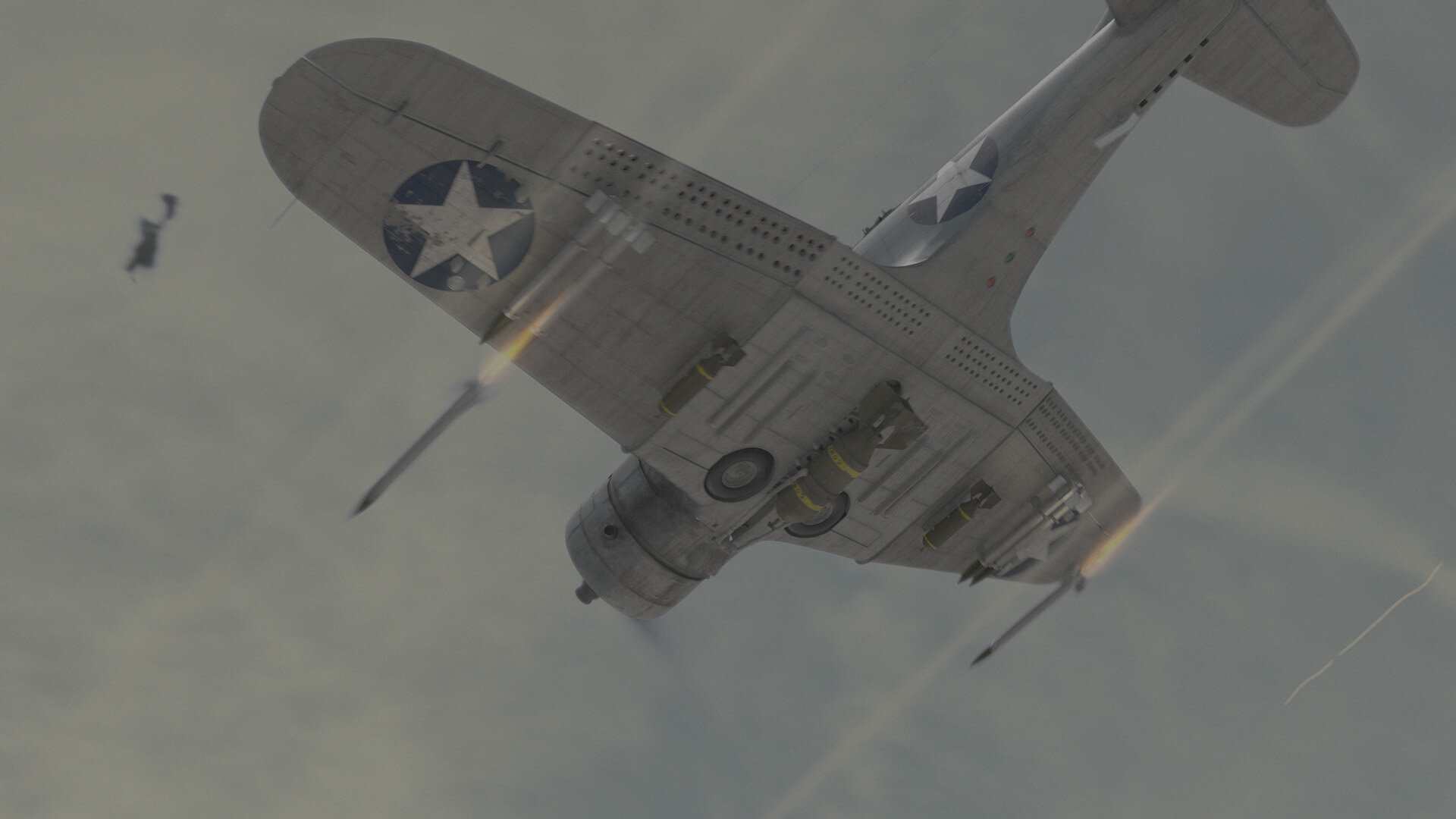

本作では、シナリオ開発の段階から完成イメージが明確だったカットが4つあった。「ファーストカットの零戦、レイテ沖海戦の終盤に先任伍長の早瀬幸平(玉木 宏)と水雷員の井上壮太(奥平大兼)を襲撃する米軍戦闘機、クライマックスの寺澤艦長に側面からクイックに正面へ回り込むカット、そして沈没する戦艦大和の様子が寺澤艦長の目に写るアップカットの4つについては、当初から小滝プロデューサーが具体的なイメージを抱かれていました。いずれもオーダーメイドでつくる必要がありました」(オダ氏)。

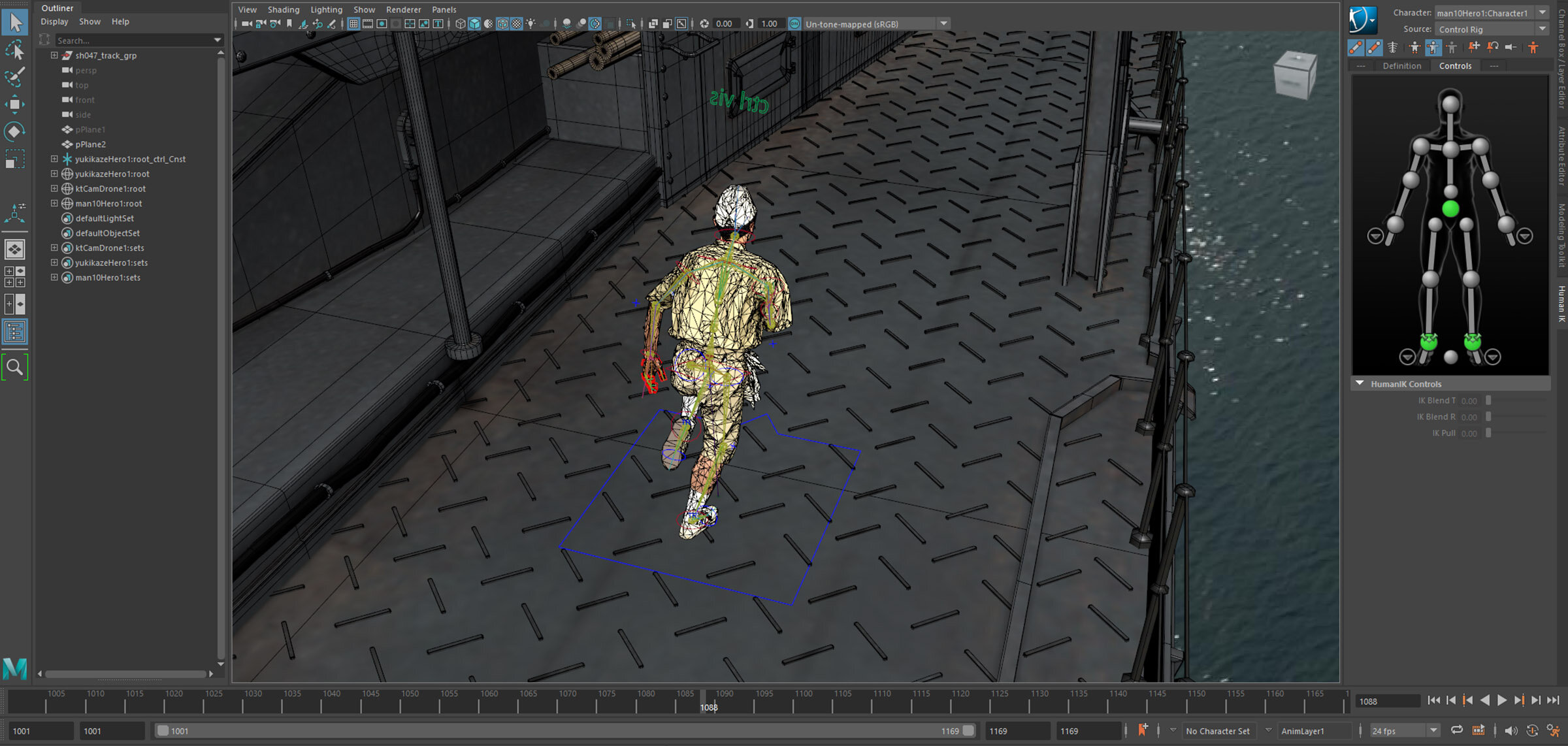

2つの戦闘機カットは、大畑氏が担当。残りの2カットはコラットが担当した。「寺澤艦長へ回り込むカットの制作は、フルCGから始まって、正面へと回り込むタイミング寺澤艦長の実写プレートを合成させています。このカット専用に、ディテール調整したモデルを帆足さんにつくっていただきました。雪風などオリジナルの3DCG、雪風のスタジオセットの3Dスキャンモデル、そして実写プレートという異なる3要素の整合性をとる必要があったのでフレーム単位で細かくスケールや位置を調整していきました。3DCGも手前の雪風と奧の海や艦船についても見た目で合わせるほかなかったので苦労しました。また、寺澤艦長の目アップに沈没する大和を合成するカットでは、コンポジット作業で鏡面反射の処理を行いましたが、船の進行方向と逆になるので少し混乱しました(苦笑)」(山下氏)。

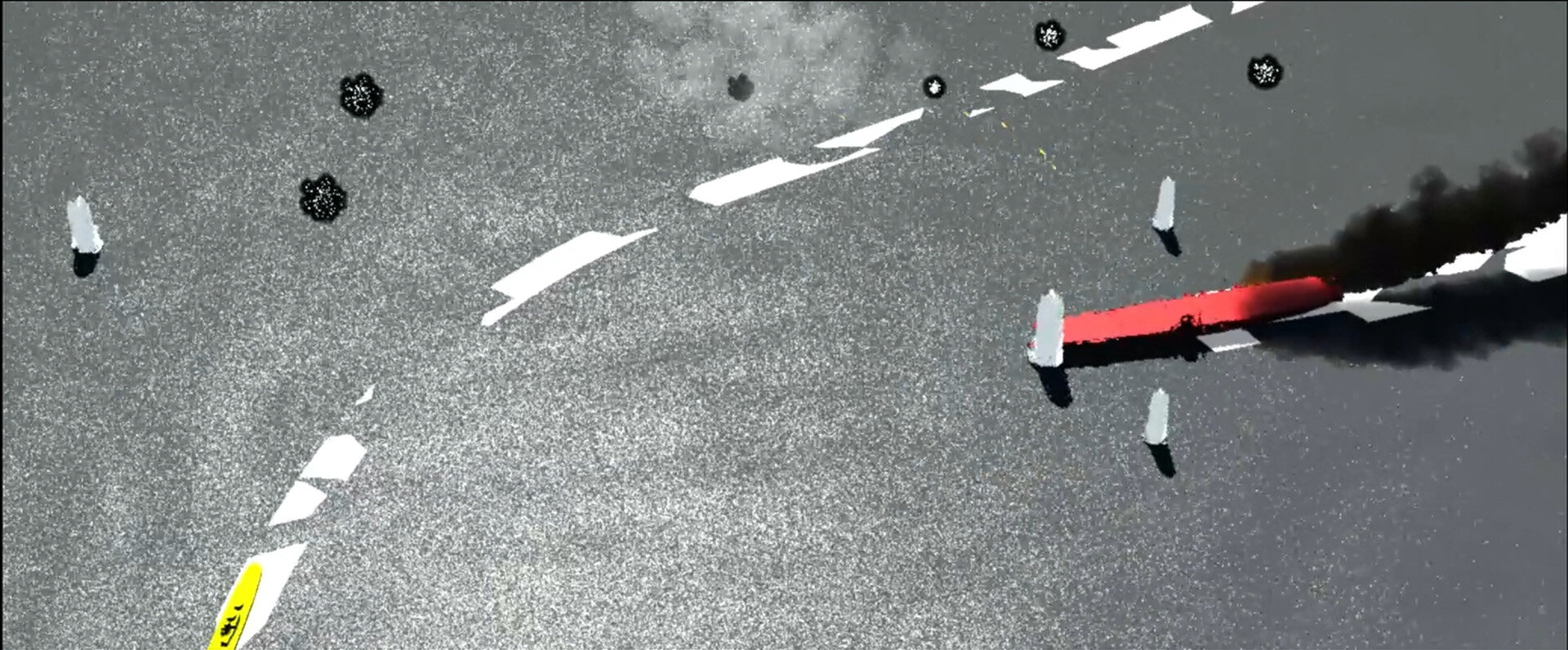

また冒頭のミッドウェー海戦シーンは、フィルム撮影した記録映像風のルックに仕上げることで、以降に続く本編とは意図的にルックが変えられている。「いわゆるフォトリアルではなく、各シーンで本作独自の画づくりを行いました。その最たるものがミッドウェー海戦のシーンですが鈴木さんにモデリングから一括で担当していただきました」(オダ氏)。

鈴木氏は、LightWave(以下、LW)の古参ユーザーとして知られているが、最近はBlenderも使い始めており、ミッドウェー海戦シーンの制作には、海をBlender、水柱や爆発などのエフェクト表現はLW、そして船体はModoでレンダリングするという合わせ技を用いたそうだ(経験豊富なベテランの成せる技である)。

「いつも全体のうち8割はこれまで培ってきた経験の下、信頼の置けるスタッフとつくることで確かなクオリティに仕上げています。残りの2割は、新しいチャレンジです。今回は求められたVFX自体が新たな挑戦でしたが、帆足さんとお仕事させていただいたことも新鮮で良い経験になりました」(オダ氏)。

冒頭のミッドウェー海戦

▲ 完成カット

雪風の魚雷発射

▲ イメージ・ロジックが担当した、雪風が魚雷を発射する瞬間のアップショット。左上の画像は、実写プレート。それ以外は完成形の連番である。実写プレートには含まれていない、煙突や機銃台、兵士などをCGで追加し、艦上の密度や時代感が補完された。「当時のモノクロ資料映像をリファレンスに、魚雷の発射軌道を調整しました。特に発射直後の動きにこだわって、資料映像のぼやけたフィルム質感を参考にしつつ、実写プレートとのバランスをとった質感に仕上げています」(金元氏

鳥海の沈没

-

▲<STEP 5>爆破関連のエフェクトを合成した、ショットワークとしての完成形 -

▲<STEP 6>LUTを適用した最終形。「実際プレートの正確な位置に、CGカメラを置くと画面全体が海で埋まった印象になってしまうため、手前と奥で別の海素材をブレンドすることで奥行きを出しました。Houdiniで作成した海をベースにして、Blenderで作成した海面を見映え良くブレンドさせています」(小野裕佑生氏)

戦況を見つめる寺澤艦長のトラベリングショット

INTERVIEW & EDIT_NUMAKURA Arihito

PHOTO_蟹 由香 / Yuka Kani