本連載では、CG映像制作におけるテクニカル系スタッフの仕事の現状と課題を、パイプライン開発の専門家である痴山紘史氏(日本CGサービス(JCGS)代表)が探っていく。第10回では、2025年7月に合併した、ORENDA WORLDとKORATのテクニカル系スタッフの仕事を前後編にわたって深掘りする。

Slackを活用した要望管理と開発体制の実際

鎌田友樹氏(以下、鎌田):私の役割は、パイプラインディレクターとして、現場と開発の橋渡しをしながら、全体の方向性やツール開発の整合性をとることです。パイプラインの最終的な理想像を定めつつ、ツールごとのすれちがいが起きないように調整しながら、道筋を描いて整備を進めています。

現場からの要望は、Slack上に専用のチャンネルを用意し、日常的な小さな「こうなったらいいな」レベルのものも気軽に書き込めるようにしています。加えて、Excelベースの要望管理シートも用意しており、そこに書かれた内容は私の方で精査・整理しています。必要があれば直接ヒアリングを行い、内容を深掘りした上で、優先度が高いと思われるものからSlackの開発タスクリストへと登録していきます。

中野善夫氏(以下、中野):私はそのSlackリストを基に、バグ報告や機能追加の要望を確認しながら、優先度の高いものから順に対応しています。開発のながれとしては非常にシンプルですが、タスクの取捨選択が整理されているため、迷いなく着手できるのがいいですね。

▲中野善夫氏(KORAT テクニカルディレクター)

鎌田:現在、要望の優先順位づけや取捨選択は、私1人で担っている状態です。本当は分担すべきだと思っているのですが、なかなか難しいところです。というのも、私はCGスーパーバイザーとして現場作業にも関わりながら、同時にパイプライン整備も担当しているため、物理的なリソースにも限界があります。とはいえ、プロジェクト全体のながれを俯瞰し、各工程間のバランスを考慮しながら判断できる人材はまだ限られており、そこに課題を感じています。

私のポジションはライティング、つまり最終的に全データが集まる工程にいるので、全体を通したワークフローのバランスや、ツールによる作業効率の変化も把握しやすい立場です。例えば、モデラー自身が要望を判断してしまうと、モデリング業務に特化した“便利ツール”ができてしまいがちです。その結果、ショット作業にしわ寄せがきて、全体としての作業効率やクオリティが犠牲になるケースもあります。

だからこそ、今後パイプラインがより整備され、全体最適の視点が社内に浸透していけば、私1人ではなく複数名で開発方針を判断できるような体制に進化するのではと期待しています。役割分担ができる未来を見据えて、現在の整備を進めているところです。

現場主導の試行錯誤とプロトタイプ運用

中野:鎌田がプロジェクト対応で多忙になり、ツール開発に手が回らなくなることもあります。そうしたときには、Slackに整理されているタスクリストを見て、私の方で先回りしてプロトタイプを制作することもあります。試作品をつくって現場に試してもらい、フィードバックをもらいながら改善していく柔軟な開発フローによって、パイプライン整備が滞らないよう心がけています。

鎌田:中野は自身が映像制作の実務経験をもっているので、「現場の勘所」をよく理解しているのが大きな強みです。ツール開発において、最終的な仕様はボタンひとつで完結するようなシンプルなものであっても、使い方の文脈を理解していなければ「機能としては正しいけれど、現場ではそういう使い方はしない」といったすれちがいが起きてしまいます。その点、中野とのやり取りではそうした齟齬がほとんどなく、非常に助かっています。

中野:現在、パイプライン開発は基本的に私と鎌田の2人体制で進めています。ただし、社内の現場レベルでも技術的な試行錯誤は日々行われており、そうした動きがパイプラインにフィードバックされることもあります。

鎌田:KORATには、いわゆるTA(テクニカルアーティスト)やTD(テクニカルディレクター)といった明確な専任職は存在しませんが、例えばリガーが自分たちでスクリプトを書いてツールを作成するようなケースはあります。その中で、ほかの案件でも使えそうな汎用的なツールが生まれた場合は、パイプラインツールとして正式に組み込み、全社的に運用できるように整備しています。

私が所属するライティング&コンポジットチームでは、定例の情報共有ミーティングの中で「こういうプロジェクトでこういうツールをつくっている」といった話題が出ることもありますし、ほかチームでも便利ツールをつくった人がSlackで共有してくれることがあります。そこから自然発生的に社内で広まり、定番ツールとして定着していくことも少なくありません。

現時点では、社内チームの規模がそこまで大きくないため、このような“草の根式”の開発と運用でも十分に機能しています。ただ、今後チームが拡大していくにつれて、こうした情報共有や運用体制も、よりシステマティックに整備していく必要があると感じています。

ORENDA WORLDの開発チームと連携を模索

中野:今後はORENDA WORLD側の開発チームとも、より連携を強めていきたいと考えています。

長谷川 雄一氏(以下、長谷川):現在、ORENDA WORLDのエンジニアは青山のオフィスで勤務していますが、今後はKORATの制作チームが拠点を置くオフィスへ移動し、同じ空間で開発・制作を行えるようにする話が進んでいます。それにより、例えばゲームエンジンを活用したコンテンツ制作や、コンテンツ制作のためのツール開発といった領域において、両社が一体となった取り組みが始められると期待しています。

ORENDAのエンジニア陣は、Unreal EngineやUnityに対応できるメンバーをはじめ、Web系の技術に強いスタッフや、Pythonを用いてAI開発を行うスタッフなど、スキルの幅が非常に広いのが特徴です。特定の技術領域に特化した専門家というよりも、複数の言語やツールを横断的に扱えるジェネラリストが多く、柔軟性のあるチーム構成となっています。

そうしたORENDA WORLD側の人材をKORATの開発体制に合流させ、コンテンツ制作を下支えするエンジニアリングチームとして機能させていけたらと考えています。実際、ORENDA WORLDでもこれまでに近しい取り組みは行なってきましたが、多くは案件ごとに顧客の要望に応じて個別開発されてきたもので、ノウハウとして蓄積されにくいという課題がありました。今後はそれを組織的に変えていきたいと考えています。

ただし、ORENDA WORLDのエンジニアはあくまで“システム開発”を主軸としてきた人たちなので、エンターテインメントやコンテンツ制作の文脈とはやや文化や働き方にちがいがあります。そこには十分な配慮が必要です。

コンテンツをつくるというのは、システムを構築するのとは求められる姿勢も精神的なスタミナもまったく異なります。ある種“根性”が求められる世界でもあるので、彼らがその熱量についてこられるか、という点は正直少し気にしています。とはいえ、彼ら自身も「エンタメやコンテンツを手がけたい」という意思をもってくれているので、それを実現できるよう、私たちが制作サイドとしてしっかりと導き、成長の道筋をつくっていくつもりです。

複数ソフトウェアへの対応を進め、パイプラインの幅を拡充

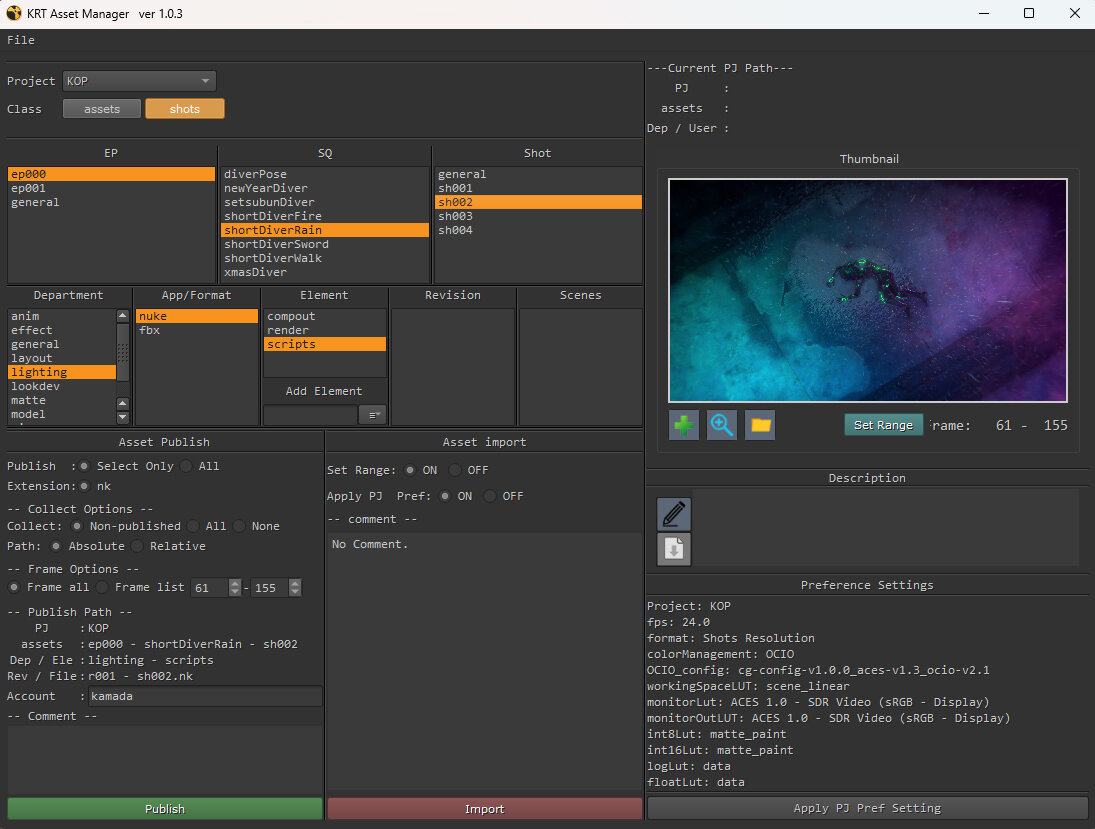

鎌田:これまでの開発では、Maya、Nuke、MotionBuilderについて、ファイルやアセットの管理周りを中心に、かなり整備が進んできました。Houdiniに関しても、基本的なOpen/Saveの処理には対応済みですが、社内でHoudiniを本格的に使用できるスタッフが少ないこともあり、現状ではあまり大きな開発課題にはなっていません。

▲Nuke版アセットマネージャー。Maya版アセットマネージャーと同じ操作感で運用可能

中野:Houdiniの場合、技術力の高いアーティストが自分でツールやシステムを構築してしまう傾向が強いため、全体のパイプラインとどう連携させるかは悩ましい部分があります。しかも、そうした現場発のしくみは特定プロジェクトに依存しがちで、汎用性をもたせてほか案件に展開していくのが難しい。

今後は、Houdiniを使った現場ワークフローとパイプライン全体を上手く接続しながら、社内で安定して活用できるかたちに組み上げていきたいと考えています。現時点では手が回っていない領域ではありますが、これから優先的に取り組んでいく予定です。

USD対応は“better ma”から。新パイプラインの選択肢としての段階的導入

鎌田:現在、ベーシックなパイプラインはおおむね完成しており、次のステップとしてUSDへの対応を進めています。

中野:まずは“better ma”的な発想からスタートしています。ようするに、従来のMayaの.maファイルで実現できていたことを、USDでどこまで再現できるか試すところから始めている段階です。USD形式であればArnoldでのレンダリングにも対応できるため、まずはUSDベースでひと通りの制作パイプラインを構築してみることを目指しています。

一度ワークフローを通して構築してみることで、「ここができない」、「これが不便だ」といった具体的な課題が明確になってきます。例えば、MayaのプラグインがUSDに対応していなかったり、従来の.maベースの運用では問題なかったものが、USDでは成立しない場面も出てくるでしょう。こうした点も、実際に“やってみないと見えてこない”部分が多いため、まずはプロトタイピング的に運用を試行しています。

ただし、現時点で既存のパイプラインを完全にUSDへ移行するつもりはありません。というより、今のところそれは現実的に難しいと考えています。

鎌田:将来的な選択肢として、現在の.maベースのパイプラインとは別に、USDベースのパイプラインを並行してもっておくことが理想です。日常的な業務は従来のパイプラインで進めつつ、HoudiniやUnreal Engineへデータをもっていく必要がある場面でUSDを活用する、といった使い分けができるようになるのが理想的なかたちだと考えています。

中野:基本的な構想としては、今のパイプラインをベースに、.maと同列で.usdを扱えるようにしたいと思っています。例えば、出力形式としてUSDを選べば.usdファイルが生成され、.maを選べば従来通りのMayaファイルが出力されるというように、ユーザーが違和感なく使い分けられる設計を目指しています。

USDに全面移行しようとすれば、開発リソースに加えて、アーティストへの再教育コストも莫大になります。これまで蓄積してきたツール資産や運用ノウハウも一度リセットしなければならず、小規模スタジオにとってはかなり大きな負担です。

ですので、当面は両立型のアプローチをとり、必要に応じて機能を“付け足す”かたちで運用していく方が現実的です。将来的にUSDベースのパイプラインが業界全体でスタンダードになり、多くのツールやスタジオがそれに適応するようになれば、そちらに一本化する判断もできるでしょう。ただし、それにはまだしばらく時間がかかると見ています。

移り変わりの早い業界で、技術に振り回されない開発戦略を

鎌田:この業界はとにかく流行の移り変わりが早く、「USDで行こう!」と意気込んでいる間に、別の技術がトレンドになってしまう可能性は十分にあります。私たちはすでに、ある程度安定したベーシックなパイプラインを構築できているので、特定の技術に過度に依存するのではなく、複数の選択肢をもちながら、状況に応じて柔軟にシフトできる体制を整えておくことが重要だと考えています。

現時点では、USDをアプリケーション間の橋渡しとして活用できるだけでも十分に有益だと感じています。まずは互換性の高いファイル形式として導入し、今後USDがさらに普及し、運用方法が業界内で標準化されてきた段階で、本格的に移行すればよいというスタンスです。

中野:実際のところ、プログラマー目線では、USDは扱いやすいと感じます。中身の構造もシンプルですし、変なバグに悩まされることも少ない。ツール開発者にとっては非常に魅力的なフォーマットです。ただ、それを現場でスムーズに運用できるようにするには、また別のハードルがあるというのが難しいところです。

鎌田:そうですね。USDが広く普及し、Mayaの標準機能のように扱えるようになって、開発側がいちいち細かい対応をしなくても運用できる環境が整えば、初めて現場で本格的に使っていけるのではないかと感じています。

そもそも、多くの制作プロダクションでは開発人材が限られており、ある程度パッケージ化された状態で提供されなければ使いこなすのが難しいのが現実です。どれだけ高機能でも、「入れものだけ用意したから、後は自分たちでがんばってね」というかたちでは、多くの現場では運用に乗せられません。

中野:加えて、これは社内だけでどうにかできる問題ではなく、周囲の協力も不可欠です。例えば、外部のスタジオにモデリングを依頼する際、「USD対応ができません」と言われてしまえば、社内で対応していても意味がなくなってしまう。マテリアルにしても「MaterialXでお願いします」と発注しても、それに対応できる外注先を見つけるのは、現時点ではまだかなり難しい。そうした外部連携の壁を越えていくには、業界全体での歩調を合わせた対応が必要ですし、それには時間と労力がかかるというのが現実です。

会社統合を見据えた、現場目線のシステム統合とインフラ設計

中野:現在、KORATとORENDA WORLDではシステム管理者がそれぞれ独立していますが、会社統合の動きに合わせて、今後は両者の連携を本格化させていく段階に入っています。

桑原広行氏(以下、桑原):ORENDA WORLDは一時期、株式上場を見据えていたこともあり、大手企業にも引けを取らないレベルでインフラが整備されています。一方のKORATは、限られた予算の中でコンパクトかつ効率的な運用を行なってきました。そのため、両者のインフラレベルには大きなギャップがあります。例えば、セキュリティ強化のために各種サービスを導入すれば、年間で50〜100万円単位のコストが増加することもあります。しかしそれは、直接的に鎌田のチームの制作スピードが上がるわけでもなく、現場目線では費用対効果の判断が難しい部分でもあります。

▲桑原広行氏(KORAT システム管理者)

長谷川:むしろインフラが複雑化することで、現場の負担が増えてしまう懸念もあります。私自身も、できる限りシンプルな構成で運用していくべきだと考えています。インフラ整備によるコスト増には慎重であるべきですし、現場の感覚としても同様だと思います。

桑原:私の役割は、そうした“現場に負担をかけずに、いかに使いやすい環境を実現するか”というバランスを取ることにあります。これからシステム統合を進めていくにあたっては、ORENDA WORLD側の品質やセキュリティ水準をむやみに下げることはできないでしょう。その中で、どこまでKORAT側が歩み寄り、吸収できるかを見極めている段階です。

制作現場という観点から見ても、KORATが担ってきた映像制作と、ORENDA WORLDが得意とするゲーム開発では、設計思想そのものにちがいがあります。ゲーム開発では、バージョン管理システムやクラウドベースのファイル管理が一般的ですが、映像制作では巨大なデータを扱うため、頻繁なローカルアクセスが必要になり、クラウド運用には不向きな面もある。無理に両者を一本化するのではなく、それぞれの特性をふまえた柔軟な運用が求められると考えています。

とはいえ、もし今後KORAT側でゲーム案件を本格的に扱うようになれば、話は別です。その際は、リポジトリをどこに構築するか、誰が管理するかといった具体的な課題がすぐに浮上するでしょう。

長谷川:システム統合については、まだ本格的な議論が始まったばかりです。ただし、制作案件に関してはすでに両社のスタッフが混成チームを組んで取り組み始めており、そこから徐々に自然なかたちで交流と統合が進んでいけばよいと考えています。

桑原:ひとつ気がかりなのは、将来的にORENDA WORLDのアーティストやプロジェクトがKORATの拠点へと合流してきた際の電力問題です。すでにKORATのオフィスは、マシンパワーの集中使用があるタイミングでは電力量が限界に近づくことがあります。電源容量はビル自体の供給制限にも左右されるため、増強が難しく、これは非常に頭の痛い課題です。プロジェクトが増えるにつれ、このあたりも慎重に検討していく必要があるでしょう。

映像制作とAIの共存を目指して。現場最適化と素材生成の試み

長谷川:ORENDA WORLDでは過去に数度、社内の電力増強を実施しています。その主因のひとつが、研究開発用に導入したAIサーバでした。1台あたり約4,000ワットという高消費電力で、電気代が跳ね上がった時期もあります。本当はもっとAI技術を積極的に活用したいのですが、電力インフラの制限が足かせとなっているのが現状です。

ORENDA WORLDにおけるAI活用例

桑原:私が現在のオフィスで重点的に考えているのは、「電力効率の高い構成=ワットパフォーマンス」の実現です。CPUやGPUの性能は年々向上し、日常業務においてマシンスペックが不足する場面は減ってきました。その一方で、電力消費と電気料金の問題はますます深刻化しており、インフラ設計の最適化は今後の重要な課題になっています。

鎌田:私たちも、映像制作の現場におけるAI活用には大きな可能性を感じています。映像全体をAIだけで完結させるにはまだ時間がかかると思いますが、背景やプロップなどの「素材生成」という部分においては、すでに実用レベルにあると感じています。

例えば社内のオリジナルプロジェクトで、都市空間を構築する必要があったのですが、その際、街の建物や看板といったテクスチャをAIで生成し、それらを板ポリに貼ってNukeで街並みを構築しました。また、劇中で登場キャラクターがプレイする“テレビゲーム”の映像をAIで生成し、シーンに挿入するといった試みも行いました。本来ならモデリングから映像編集まで手間のかかるこうした素材制作も、キャラクターと1枚の背景を生成して映像化することで、大幅な工数削減につなげることができたのです。

最近では社内でも「AIを頭ごなしに否定せず、映像制作の文脈の中で、著作権や倫理的な問題に配慮しつつ、積極的に活用していこう」という意識が共有されつつあります。

中野:私はAIを「絵を描く道具」としてではなく、「人の作業を減らすための手段」として捉えています。例えば過去に、絵コンテから必要なフレームを1枚ずつ自動で切り出すツールを開発したことがありました。ただ、そのツールでは精度が9割程度に留まり、最終的には人力での確認が必要でした。こうした部分にこそ、AIを導入して処理精度を高めていくことで、現場の負担をさらに軽減できるのではと考えています。制作ワークフローにおける“作業時の課題解決”にAIを取り込むことに、今後の可能性を見出しています。

高速化が拓く拠点連携の未来と、映像人材育成への挑戦

桑原:インフラ面で注目しているのが、WAN(広域ネットワーク)における10ギガビット(10G)回線の普及です。これまでは拠点間を1G回線でつないでも、映像制作の実務には速度面で厳しい場面が多々ありました。しかし10G同士の接続で安定した帯域と転送速度が確保できるようになれば、遠隔地に拠点を置く制作ネットワークにも現実味が出てきます。

例えば、電力コストの安い地域にサテライト拠点を設け、都心部と高速接続することで、今直面している電力課題の一部も解消できるかもしれません。

映像制作において何よりも重要なのは“作業を妨げない速度”です。その観点から見ると、現状のクラウド環境では、数10TB単位のプロジェクトデータにリアルタイムでアクセスするのは通信速度とコストの両面で厳しいというのが正直なところです。そのため、高速WANを活用した拠点間接続は、今後の選択肢として非常に期待しています。

鎌田:加えて、現場の人材育成という面でも、私たちは変革の必要性を感じています。映像制作は短期プロジェクトが多いため、複数案件を横断しながら技術と経験を積みやすい反面、ゲーム開発は長期案件化が進み、仕様も複雑化しており、若手が成長しづらい構造的な課題が浮上しています。

さらに、映像制作チーム内でもリードポジションを担う中堅層が不足しており、この“牽引役の空白”をどう埋めるかが大きなテーマとなっています。

そこで私たちは、個別課題に基づいた実践型の人材育成プログラムを導入しました。具体的には、各メンバーがリードクラスの伴走支援を受けながら、自身の課題に稼働の合間で取り組み、それを実案件に応用→振り返り→改善というループで回すことで、スキルの定着と“次世代リード候補の育成”を同時に進めています。

この取り組みは、プロジェクト本番の業務と並行して運用されています。

採用についても、両社共に常に積極的です。「優秀な方はいくらでも来てほしい」というのが正直な気持ちです。ORENDA WORLDとKORATの統合に合わせて、両社共に採用ページを刷新しました。関心のある方は、ぜひ以下のURLからご覧ください。

• ORENDA WORLD 採用ページ: https://orenda.co.jp/job-offer/

• KORAT 採用ページ: https://korat-inc.com/recruit/

ORENDA WORLDとKORATは、技術と表現の両輪でこれからも進化を続けていきます。今はまだ整備の途中ですが、“よりよい制作環境を自分たちの手でつくる”ことに興味がある方にこそ、ぜひ参加していただきたいですね。

筆者まとめ

映像制作を主軸とするKORATと、エンターテインメントからAIソリューションまで幅広い事業を手がけてきたORENDA WORLD。両社の統合は、業界でも珍しい取り組みであり、今後の展開には大いに注目したいところです。

KORATは設立当初から映像制作に最適化されたシステム整備に注力し、一定の休眠期間を挟みながらも継続的にパイプライン開発を推進してきました。その成果として、現場ニーズを反映した堅実かつ実践的な技術基盤が築かれていることに驚かされました。

特に印象的だったのは、近年話題のUSDへの向き合い方です。最近はどこもUSDイケイケな雰囲気ですが、あくまで現場にとって現実的かつ実利のある使い方を模索している姿勢は、非常に理性的で好感がもてました。

また、今回の取材では、統合による電力インフラの逼迫といった、普段は語られにくい“制作環境の裏側”にも踏み込むことができました。映像制作における電力消費の課題は業界共通の悩みでありながら、実際の対応策や苦労が語られる機会は多くありません。急激に人員が増加する中で、現場の生産性とインフラのバランスをどう取っていくか、現実的な課題に真摯に向き合う姿勢が垣間見えたことも、今回の取材の大きな収穫でした。

今後、両社の技術と知見がどのように融合し、新たな価値を生み出していくのか。その動向を引き続き追っていきたいと思います。

痴山紘史

日本CGサービス(JCGS) 代表

大学卒業後、株式会社IMAGICA入社。放送局向けリアルタイムCGシステムの構築・運用に携わる。その後、株式会社リンクス・デジワークスにて映画・ゲームなどの映像制作に携わる。2010年独立、現職。映像制作プロダクション向けのパイプラインの開発と提供を行なっている。

TEXT_痴山紘史/Hiroshi Chiyama(日本CGサービス)

EDIT_尾形美幸/Miyuki Ogata(CGWORLD)

PHOTO_弘田 充/Mitsuru Hirota